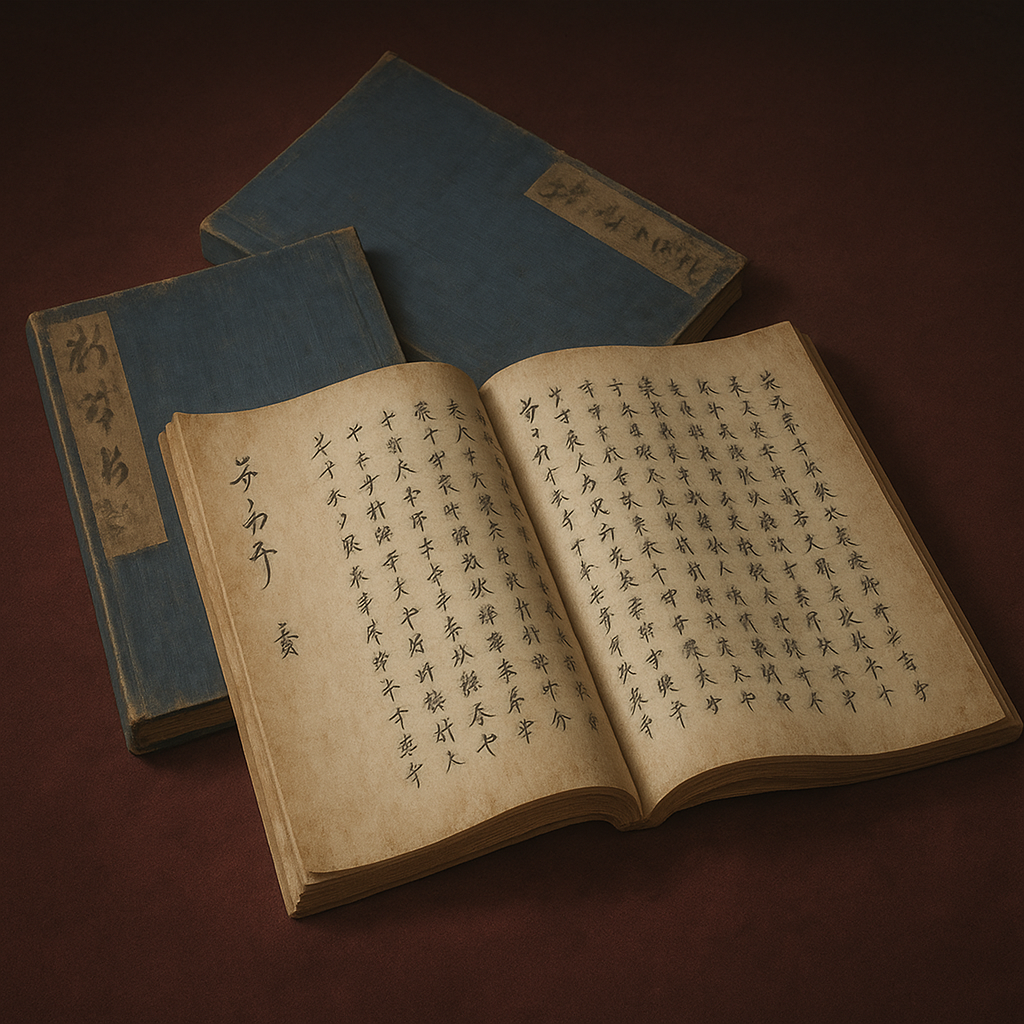

三喜廻翁医書

田代三喜『三喜廻翁医書』は戦国乱世に明の医学を導入。独自の病理観と隠名で知識を秘匿し、後世派医学の祖として日本漢方発展に貢献。

『三喜廻翁医書』の総合的研究 ― 戦国期日本における医学革命の序曲

序論:混沌と希求 ― 戦国時代の医療風景と田代三喜

日本の戦国時代は、絶え間ない戦乱と社会秩序の流動化によって特徴づけられるが、その激動は人々の生命と健康を脅かす過酷な環境をも生み出していた。当時の医療は、現代の視点から見れば極めて未分化な状態にあり、科学的根拠に基づく体系的な治療と、経験的な民間療法、さらには加持祈祷といった超自然的な力に頼るアプローチが渾然一体となって存在していた 1 。医師という専門職に対する明確な資格制度は存在せず、知識や技術の有無にかかわらず、誰もが医師を名乗ることが可能な時代であった 3 。

このような状況下で、医療は大きく二つの領域に分かれていた。一つは、刀傷や矢傷、鉄砲傷といった戦場で生じる外傷を専門に扱う「金創医術」である 5 。これは戦乱の世において極めて実践的な需要に応えるものであったが、その担い手は必ずしも高い社会的評価を得ていたわけではなかった 6 。もう一方は、内科的な疾患を扱う医術であり、こちらは主に漢方薬や民間療法が中心であった 1 。しかし、その理論的基盤は旧来のままであり、新たな脅威に対しては必ずしも有効な手立てを持っていたわけではなかった。

社会を脅かす病は、戦乱による直接的な死傷だけにとどまらなかった。衛生観念の欠如と人口の移動は、疫病の蔓延を加速させた。古くから日本人を苦しめてきた天然痘(疱瘡)や麻疹(はしか)は繰り返し流行し、多くの人命、特に幼児の命を奪った 7 。甲斐国の年代記には、15世紀半ばから16世紀半ばにかけての約111年間に、天然痘の流行が複数回記録されていることが記されている 7 。さらに、この時代には新たに梅毒が伝来し、有効な治療法がないまま社会に深刻な影響を及ぼし始めていた 9 。こうした度重なる疫病の猛威は、既存の医療体系の限界を露呈させ、より効果的で理論的な医療への渇望、すなわち社会的な需要を潜在的に高めていたのである 2 。

一方で、戦国時代は単なる破壊と混沌の時代ではなかった。応仁の乱以降、中央の権威は失墜したが、それは同時に知の独占が崩れ、地方へと拡散する契機ともなった。この知的交流の奔流を支えたのが、日明貿易と足利学校の存在である。15世紀初頭から断続的に続いた日明貿易は、生糸や銅銭といった商品だけでなく、大陸の書籍や薬種といった貴重な文物を日本にもたらした 10 。これは、最新の知識や技術を求める者にとって、海外の一次情報に触れるための重要な窓口であった。そして、関東に位置する足利学校は、「坂東の大学」と称されるほどの学問の中心地であり、全国から学徒が集い、知の探求と交換が行われる拠点となっていた 12 。

本報告書は、この混沌と希求が交錯する時代に、大陸の最先端医学を携えて現れた一人の医師、田代三喜と、その思想の結晶である『三喜廻翁医書』に焦点を当てる。三喜の登場は、単なる一個人の名医の出現というミクロな事象に留まらない。それは、戦国大名という新たな権力層が抱える「健康管理」という戦略的ニーズと、大陸からの知的流入というマクロな潮流が交差した点に生まれた、歴史の必然ともいえる現象であった。古河公方・足利成氏が三喜を侍医として招聘した事実は、その象徴である 14 。自身の健康が勢力の維持に直結することを痛感していた戦国の支配者たちにとって、大陸で12年もの歳月をかけて最新医学を修めた三喜の知識は、他者を凌駕するための「戦略的資源」として極めて価値あるものと映ったに違いない。本稿では、この歴史的文脈を踏まえ、『三喜廻翁医書』がいかにして日本の医学史における一大転換点となり得たのか、その思想的内容、歴史的意義、そして後世への影響を多角的に解明することを目的とする。

第一章:田代三喜の生涯と思想形成 ― 乱世が生んだ知的探求者

田代三喜の生涯は、戦国期における一知識人が、いかにして最先端の情報を獲得し、それを社会的地位と名声へと転換していったかを示す、ひとつの典型的なモデルとして捉えることができる。彼の経歴は、地方の豪族という出自から始まり、国内の学問の中心地を経て、ついには海外へと飛躍し、帰国後は新たな権力者と結びつくという、極めて戦略的な知の獲得と実践の軌跡を描いている。

第一節:武蔵国の豪族から京、そして足利へ

田代三喜は、寛正6年(1465)4月8日、武蔵国越生(現在の埼玉県越生町)で生まれたとされる 12 。川越生まれとする説もあるが、これは父が川越藩の侍医であったことなどに由来すると考えられている 13 。生没年については諸説あり、没年は天文6年(1537)とする説と天文13年(1544)とする説が主要なものである 14 。田代氏は伊豆国の豪族を祖とし、源平時代の武将・田代信綱の末裔と伝えられる医家の家系であった 13 。

医業を志した三喜は、15歳の時、文明11年(1479)に京都の臨済宗妙心寺に入り、僧籍に身を置いた 13 。当時の日本では、特に内科系の医学を深く学ぶためには、漢籍を読解する能力が不可欠であり、そのための高度な教育を受けられる場は寺院に限られていた。僧侶になることは、最先端の医学知識へアクセスするための重要なステップだったのである 13 。

京都で基礎的な学問を修めた後、三喜はさらなる研鑽を求めて関東へ向かい、当時の日本における最高学府と目されていた足利学校で学んだ 12 。足利学校は、イエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルによって海外にもその名を知られるほどの学術機関であり、三喜はここで漢学や博物学など、医学に通じる幅広い知識を吸収したと考えられる 13 。地方の出身者が、まず宗教的権威の中心地である京都で学び、次に関東の学問の中心地である足利学校へ赴くという経歴は、国内の知を最大限に吸収しようとする彼の強い探求心と戦略的な行動様式を物語っている。

第二節:大陸医学の探求 ― 十二年にわたる明での研鑽と李朱医学

国内での学問に行き着くところを感じたのか、三喜は長享元年(1487)、23歳の時に明国へ渡るという大きな決断を下す 14 。この渡航は、日明貿易の商船に便乗したものと推測されており、当時、日明貿易に関与していた大内氏などの支援があった可能性も指摘されている 13 。彼は明応7年(1498)に帰国するまで、実に12年もの歳月を大陸で過ごした 14 。

明での三喜は、当時、金・元代に確立された新しい医学、特に李東垣(りとうえん)と朱丹渓(しゅたんけい)の学説、すなわち「李朱医学」が隆盛を極めているのを目の当たりにする 15 。彼は、先に渡明していた日本人僧医・月湖(げっこ)に師事し、この最先端の医学を熱心に学んだ 13 。月湖は、李朱医学、特に朱丹渓の説を重視しつつも、張仲景や孫思邈など諸家の説を折衷し、一つの流派に固執することの弊害を説く柔軟な学風を持っていた 13 。この師の思想は、後の三喜の医学体系にも色濃く反映されることとなる。リスクを冒して海外へ渡り、直接、当代随一の知的財産に触れるという彼の行動は、当時の知識人として最高レベルの探求心の表れであった。

第三節:古河公方の侍医として ― 「古河の三喜」の名声

明応7年(1498)、34歳になった三喜は、多くの医書を携えて日本に帰国する 13 。帰国後しばらくは、足利学校とも関係の深い鎌倉の円覚寺に身を寄せ、医療活動を行っていたとされる 13 。その後、下野国足利を経て、永正6年(1509)に関東の覇者であった古河公方・足利成氏に侍医として招聘され、下総国古河(現在の茨城県古河市)に移り住んだ 14 。

この時期を境に、三喜は僧籍を離れて還俗し、妻帯したと伝えられる 14 。古河公方という関東における最大の権力者の庇護を得たことで、三喜は安定した研究と実践の場を確保し、自らの学説を広めるための権威的な基盤を確立した。彼は関東一円を馬で往診して回り、多くの人々の治療にあたったことから、「古河の三喜」としてその名声は広く知れ渡った 12 。また、当代随一の連歌師であった猪苗代兼載を治療したという記録も残っており 14 、彼が武家社会だけでなく、当時の文化人サークルにおいても重要な存在であったことがうかがえる。三喜の成功は、単にその医学的知識が優れていたからだけではない。それは、時代の権力構造の中で「知」が持つ価値を的確に理解し、それを自らの地位向上と学説普及のために最大化するという、彼の卓越した社会戦略の結果でもあったのである。

第二章:『三喜廻翁医書』の解読 ― 秘匿された医学革命の設計図

田代三喜の医学思想を集大成したとされる『三喜廻翁医書』は、単なる医学の解説書ではない。その独特の形式や成立過程、そして内容のすべてが、戦国時代における知のあり方、すなわち知識の伝達、防衛、そして権威化というダイナミックなプロセスを物語る、極めて重要な文化遺産である。本書は、三喜がもたらした医学革命の具体的な内容を示す「設計図」であると同時に、その学派を形成・維持するための「戦略的ツール」としての側面を色濃く持っていた。

第一節:書誌学的考察 ― 成立と構成

『三喜廻翁医書』は、より正確には『三帰廻翁医書』と表記され、全九冊(九巻)から構成される大著である 21 。現存するものは、盛文堂から1975年に刊行された複製本であり、その底本は弘治2年(1556)の刊本とされている 21 。各巻にはそれぞれ、『和極集 上 新撰之方』、『和極集 下』、『当流依門下学生懇求 弁証配剤』、『当流大成捷径度印可集』、『当流諸治諸薬之捷術』、『諸薬勢揃薬組之方并諸療』、『薬之部』、『小児諸病門』、『啓迪菴日用灸法』といった題名が付されている 21 。これらの巻名からは、理論の概説(和極集)、診断と処方の方法論(弁証配剤)、具体的な治療法や薬物学、さらには小児科や灸治療に至るまで、医学の体系を網羅的に記述しようとする意図が明確に読み取れる。

ここで注目すべきは、刊年である弘治2年(1556)という年代である。田代三喜の没年は、天文6年(1537)説、あるいは天文13年(1544)説が有力であり、いずれにしても本書の刊行は三喜の死後10年以上が経過してからということになる 14 。この事実は、本書が三喜自身によって最終的に編纂されたものではなく、彼の死後に、その後継者、おそらくは最も高名な弟子である曲直瀬道三の手によってまとめられた可能性が極めて高いことを示唆している。もしそうであるならば、『三喜廻翁医書』は、道三が自らの学派の正統性を確立し、その教えを「聖典」として権威づけるために、師の名を冠して編纂した書物であると解釈することができる。

第二節:秘匿された知恵 ― 「隠名」に込められた意図

本書を特徴づける最も顕著な点は、薬物の名称を部外者には解読困難な符牒で記述する「隠名(いんみょう)」が用いられていることである 22 。隠名とは、漢字の部首(冠、偏、旁など)を組み合わせたり、分解したりして作られた一種の暗号であり、例えば「甘草」を「艹+曰+丨」のように表記する手法である。

この手法が採用された背景には、明確な戦略的意図があったと考えられる。第一に、知識の秘匿と独占である。医師の資格制度が存在しなかった戦国時代において、独自の優れた医療技術は、他者との差別化を図るための最も重要な資産であった 3 。その核心部分を隠名によって暗号化することで、門外漢による模倣や盗用を防ぎ、一門の知的財産を保護しようとしたのである 22 。

第二に、門人の結束強化と権威の維持である。隠名の解読法は、師から弟子へと口伝や秘伝書によってのみ伝えられる。この秘儀の共有は、門人であるという特別なアイデンティティを醸成し、学派内部の結束を強固にする役割を果たした。同時に、難解な符牒を操る医師集団として、外部に対して神秘性と高い専門性を演出し、その権威を高める効果もあったであろう。このように、「隠名」は単なる奇抜な表記法ではなく、『三喜廻翁医書』が、開かれた教科書ではなく、特定の学派を形成・維持するための閉鎖的かつ戦略的なツールとして構想されていたことを雄弁に物語っている。

第三節:医学思想の核心 ― 日本的李朱医学の理論体系

『三喜廻翁医書』に秘められた医学思想の核心は、大陸の最先端理論であった李朱医学を、日本の医療状況に合わせて適応・融合させた点にある。三喜は、中国医学をそのまま日本に持ち込んだ単なる輸入者ではなかった。彼は、既存の知識を土台としながら、そこに新たな理論を接ぎ木するという、現実的かつ漸進的な改革者であった。

彼の病理観の根幹には、万病の原因を自然界の邪気である「風」と「湿」の二つに集約するという独創的な考え方があった 13 。寒さや暑さ、乾燥といった他の要因も、この風湿の変動によって引き起こされる現象と捉えたのである。そして、体内でこれらの病邪を受け入れる素地となるものを「気(生命エネルギー)」、「血(血液とその機能)」、「痰(体内の異常な水分・体液)」の三つに分類した 13 。この「気・血・痰」という病理モデルは、江戸時代後期に吉益南涯が提唱し、現代漢方の基礎ともなっている「気血水説」に200年以上も先駆けるものであり、日本漢方の源流が三喜にあることを示す画期的なものであった。

診断においては、特に「脈診」を最重要視した 24 。脈の状態を詳細に診ることで、体内の気血の状態を把握し、病の根源を探ろうとしたのである。

さらに、近年発見された医書『本方加減秘修 (ほんぽうかげんひしゅう)』の分析からは、三喜の治療戦略がより具体的に明らかになっている 25 。この書によれば、三喜の処方は「基本処方」と「加減処方」の二部構成になっている。注目すべきは、その「基本処方」の多くが、当時日本で広く用いられていた既存の流派(局方派)の処方であったという点である 25 。彼は、在来の医療を全否定するのではなく、それを土台として受け入れた。その上で、李朱医学の核心である「弁証配剤(べんしょうはいざい)」(患者一人ひとりの病態を理論的に分析し、それに合わせて薬物を加減・配合する手法)の考え方を用いて、基本処方を改良・応用する「加減処方」を構築したのである 25 。このアプローチは、既存の医療界からの反発を和らげ、新しい理論をより円滑に浸透させる上で、極めて巧みな戦略であったといえる。ここに、三喜の単なる理論家ではない、実践家としての現実的な側面がうかがえる。

第三章:後世派医学の祖として ― 日本漢方医学の潮流を創る

田代三喜が日本にもたらした李朱医学は、単に新しい治療法を紹介したに留まらず、その後の日本漢方医学の歴史を大きく規定する二大潮流の源流となった。三喜を始祖とする学派は、後に「後世派」と呼ばれ、江戸時代中期にこれに対抗する形で登場した「古方派」との間で、数百年にわたる壮大な思想的対立を繰り広げることになる。この対立の起点となったことこそ、三喜の医学史における最も重要な功績の一つである。

第一節:李朱医学の神髄 ― 李東垣と朱丹渓の思想

三喜が日本に導入した「李朱医学」とは、中国の金・元代に活躍した二人の巨匠、李東垣と朱丹渓の医学思想を合わせたものである。両者の理論は、それまでの医学とは一線を画す革新的なものであった。

李東垣(補土派) : 李東垣(1180-1251)は、病の原因を外部からの邪気(外感)だけでなく、身体内部の要因(内傷)にも求めた「内傷説」を唱えたことで知られる 26 。彼は、特に飲食の不摂生、過労、精神的ストレスなどが消化器系(五行説における「土」に相当する脾胃)の機能を損なうことが万病の根源であると考えた 27 。その主著『脾胃論』では、脾胃が正常に働くことで生命エネルギーである「元気」が養われるが、ひとたび脾胃が傷つけられると元気は消耗し、様々な病態が生じると説いた 28 。彼の学派は、脾胃(土)を補うことを治療の基本としたため、「補土派」とも呼ばれる。

朱丹渓(滋陰派) : 朱丹渓(1281-1358)は、李東垣より後の時代の医師であり、社会が豊かになり、人々が美食や欲望にふけるようになった時代背景から、独自の病理観を構築した 30 。彼は主著『格致余論』の中で、「陽は常に余りあり、陰は常に不足す」という有名な命題を提唱した 31 。これは、人間の身体は活動や欲望(陽)によって、身体を潤し冷却する物質的な基盤(陰、すなわち血や津液)を消耗しやすいという考え方である。その結果、体内に病的な熱(相火)が生じやすくなるため、治療においては不足した「陰」を補い、過剰な火を鎮める「滋陰降火(じいんこうか)」を基本とすべきだと主張した 32 。彼の学派は、陰を養うことを重視したため、「滋陰派」または「養陰派」と呼ばれる。

これら二つの思想は、病気の原因を生活習慣や精神状態にまで広げ、身体を部分ではなく全体として捉える、より包括的で理論的なアプローチを提示した点で画期的であった。

第二節:後世派の誕生と古方派との対峙

田代三喜を始祖とし、その弟子である曲直瀬道三が発展させた医学の流れは、当初は単に「当流(我々の流派)」などと呼ばれていた 34 。しかし、江戸時代中期になると、この流れを批判する新しい学派が登場する。それが「古方派」である。古方派の医師たちが、三喜や道三の医学を「後世の(=新しい時代の)医学」と呼んだことから、三喜らの学派は相対的に「後世派(または後世方派)」という名称で呼ばれるようになった 35 。

後世派の医学は、その源流である李朱医学の思想を色濃く受け継いでいる。陰陽五行説などの理論的枠組みを重視し、患者一人ひとりの体質や病態をその理論に基づいて多角的に分析し、診断を下す 38 。そして、その診断結果(証)に基づいて、既存の処方に固執することなく、薬物を柔軟に組み合わせてオーダーメイドの治療を行う「弁証論治」を最大の特徴とした 37 。

これに対して、名古屋玄医や吉益東洞といった医師たちによって主導された古方派は、後世派の理論偏重と観念論的な側面を痛烈に批判した 37 。彼らは、宋・元・明代の理論は後世の蛇足であるとし、医学の原点は漢代の張仲景が著した臨床医学の古典『傷寒論』および『金匱要略』にあると主張した 40 。古方派は、複雑な理論を排し、患者の体表に現れる症状(証)と、『傷寒論』に記載された処方(方)を直接的に結びつける「方証相対」という実証主義的なアプローチを掲げた 37 。彼らは再現性を重んじ、時には峻烈な薬を用いて病の「毒」を攻撃的に取り除く治療も辞さなかった 41 。

この後世派と古方派の思想的対立は、江戸時代の医学界における最大の論争となり、互いに切磋琢磨しながら日本漢方の理論を深化させていった。やがて、両派の対立が極端に走ることを憂い、双方の長所を取り入れようとする「折衷派」と呼ばれる医師たち(和田東郭など)も登場する 42 。田代三喜は、意図せずして、その後の日本漢方医学における長大で生産的な思想闘争の幕を開ける役割を担ったのである。

表:後世派と古方派の思想的対比

|

項目 |

後世派(田代三喜、曲直瀬道三) |

古方派(名古屋玄医、吉益東洞など) |

|

思想的典拠 |

宋・元・明代の医学理論(李朱医学など) 36 |

漢代の古典『傷寒論』『金匱要略』 37 |

|

病理観 |

陰陽五行説など、理論的・体系的な病理モデルを重視 38 |

理論を排し、体内に生じた「毒」が病の原因とする(万病一毒説など) 37 |

|

診断・治療法 |

弁証論治 : 患者の体質や病態を理論的に分析し、柔軟に処方を組み立てる 25 |

方証相対 : 観察された症状(証)に合致する処方(方)を厳密に適用する 37 |

|

学問的特徴 |

理論的、思弁的。個々の患者に合わせたオーダーメイド治療を目指す 37 。 |

実証的、経験主義的。再現性を重視し、時には攻撃的な治療も行う 41 。 |

第四章:知の継承と制度化 ― 曲直瀬道三と啓迪院の衝撃

田代三喜が日本にもたらした革新的な医学思想は、それ自体が画期的であったが、もし後継者に恵まれなければ、一人の天才による一過性の秘伝で終わってしまった可能性も否定できない。三喜の歴史的価値を決定づけたのは、彼の思想を継承し、それを社会に広く浸透させるための「仕組み」を構築した弟子、曲直瀬道三の存在であった。三喜が「イノベーター(革新者)」であったとすれば、道三は「ディセミネーター(普及者)」かつ「オーガナイザー(組織者)」であり、この二人の協働関係こそが、日本医学史における知的革命を成功に導いた原動力であった。

第一節:師から弟子へ ― 三喜流医学の体系化

享禄4年(1531)、当時足利学校に学んでいた25歳の曲直瀬道三(当時は一渓と名乗る)は、既に関東で名声を確立していた67歳の田代三喜と出会い、その門下に入った 13 。道三は三喜の卓越した医術と理論に深く傾倒し、三喜もまた道三の才能を見抜き、自らの後継者として医術の奥義を余すところなく伝授した 17 。

この師弟関係の深さと、知識伝達にかける熱意を象徴する逸話として、『涙墨紙(るいぼくし)』の存在が挙げられる 13 。これは、三喜が晩年に病床に伏し、死期が迫る中でも、後継者である道三のために口述を続け、道三が師の言葉を一言も聞き漏らすまいと、感極まって涙で墨をすりながら書き留めたとされる記録である。この逸話は、三喜の学問が単なる知識の伝達ではなく、人格的な感化を伴う全人的な教育であったことを示唆している。

三喜の死後、京都に戻った道三は、師から受け継いだ膨大で、時には秘教的(隠名など)な知識を、より多くの門人が学習可能な形に再構築・体系化する作業に着手する。その成果が、天正2年(1574)に完成した主著『啓迪集(けいてきしゅう)』である 45 。この書は、道三自身の30年以上にわたる臨床経験に基づき、診断から治療に至るまでのプロセスを実証的にまとめたものであり、三喜の思想を核としながらも、より実践的で教育的な内容へと昇華させたものであった 46 。これは、三喜の革新的な知を、より広い範囲に普及させるための「翻訳」作業であったと言える。

第二節:医学教育の革命 ― 日本初の私設医学校「啓迪院」

道三の功績は、医学書の執筆に留まらない。彼の最大の功績は、京都の上京区新町通に、日本初ともいえる私設の医学校「啓迪院(けいてきいん)」を設立したことである 17 。この学校の設立は、日本の医学教育史において画期的な出来事であった。

「啓迪」という名称は、師である田代三喜が用いた庵号「啓迪庵」に由来する 22 。これは、道三が自らの事業を、師の夢や構想を実現するものとして位置づけていたことの証左である。啓迪院は、それまでの医学教育が、閉鎖的な師弟関係の中での一対一の知識伝達(いわゆる徒弟制度)に依存していたのに対し、より開かれた「学校」という形態で、組織的かつ体系的に医学教育を行った点で革新的であった 49 。

啓迪院では、道三が定めたカリキュラムに基づき、多くの門人が学んだ。その数は一説には800名から3000名にものぼったとされ、ここから数多くの優れた医師が全国に輩出された 17 。道三は、門人の能力や習熟度に応じて教える内容を変え、奥義については「切紙(きりがみ)」と呼ばれる秘伝書を与えて伝授するなど、体系的な教育システムを実践していた 51 。このように、個人的な技能であった医術を、再生産可能な「学問」へと転換させるための「制度」を創設したことこそ、道三の、そしてその源流である三喜の思想が、一過性のものに終わらず、一大ムーブメントとして社会に定着した最大の要因であった。

第三節:三喜流の浸透と日本医学への影響

啓迪院で育成された道三の門人たちは、全国各地で活躍し、三喜から道三へと受け継がれた「後世派」の医学を広めていった。道三自身も、その卓越した医術により、時の権力者たちから絶大な信頼を得た。室町幕府第13代将軍・足利義輝の侍医となったのを皮切りに、正親町天皇の診療にもあたった 17 。さらには、毛利元就、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった、戦国時代を動かした名だたる武将たちを診察し、彼らの健康を支えることで、政治の舞台裏においても重要な役割を果たした 2 。信長の診察を行った際には、その功績を賞されて天下の名香「蘭奢待」を下賜されたという逸話は、彼の社会的地位の高さを物語っている 54 。

道三とその一門(曲直瀬流、あるいは今大路家)の影響力は、戦国時代が終わっても衰えることはなかった。江戸時代に入ると、彼らは幕府の奥医師筆頭の家柄である典薬頭を世襲し、医学界の中枢を担い続けた 2 。江戸城の近くには「道三堀」という地名が明治時代まで残っていたほどである 53 。これは、田代三喜が関東の片隅で蒔いた一粒の種が、弟子である曲直瀬道三という卓越した媒介者を得て、いかに大きく成長し、日本の医学界全体を覆う大樹となったかを象徴している。

結論:田代三喜と『三喜廻翁医書』の不滅の価値

本報告書で詳述してきたように、田代三喜は、戦国時代の日本医学史において、決定的な分水嶺を築いた人物である。彼の業績は、単に大陸の先進的な医学知識を日本に「輸入」したという次元に留まるものではない。彼は、明で学んだ李朱医学という革新的な理論体系を、日本の風土と当時の医療状況に合わせて巧みに「適応」させ、後の気血水説の源流となる独創的な病理観を打ち立てた、真の意味での「知的巨人」であった 13 。

その思想の結晶である『三喜廻翁医書』は、二重の意味で歴史的価値を持つ。一つは、その内容が、理論と実践を両輪とする近世漢方医学の幕開けを告げる、画期的な医学思想を内包した第一級の史料であるという点である。もう一つは、その「隠名」に代表される秘匿性や、三喜の死後に後継者によって編纂されたという成立過程自体が、免許制度のない戦国乱世において、いかにして知識が守られ、継承され、そして権威化されていったかという、当時の知的文化のあり方を如実に物語る文化遺産であるという点である 22 。

三喜の蒔いた種は、曲直瀬道三という卓越した「普及者」を得て、見事に開花した。道三は、師の教えを『啓迪集』として体系化し、日本初の私設医学校「啓迪院」を設立することで、三喜の思想を一個人の秘伝から、再生産可能な学問体系、すなわち「後世派」と呼ばれる一大潮流へと昇華させた 19 。この流れは、やがて「古方派」という強力なライバルの登場を促し、両者の思想的対立を通じて、江戸時代の日本漢方医学は飛躍的な深化を遂げることとなる。

したがって、田代三喜と『三喜廻翁医書』は、それまでの呪術や経験論と未分化であった日本の伝統医学に一つの区切りをつけ、理論に基づいた臨床という新しいパラダイムを導入した、まさに「日本医学革命の序曲」であったと結論づけることができる。彼の業績がなければ、その後の日本漢方医学の発展は、全く異なる様相を呈していたであろう。その功績は、現代に至る日本の伝統医学の礎として、不滅の価値を放ち続けている。

引用文献

- 戦国時代における『医療』とは? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=7kn6SnF5clA

- 戦国時代の医療事情と、天下人にも認められた名医・曲直瀬道三殿について語ろうぞ!【前田利家戦国がたり】 - さんたつ by 散歩の達人 https://san-tatsu.jp/articles/307190/

- 医師 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E5%B8%AB

- 資料紹介14⦆馬島靖庵の医師免許/中津川市 https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/museum/n/archives/17750.html

- 戦国武将の健康意識は超絶ハイレベル!島津義弘・伊達政宗など医学に長けた人もいた https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/101196/

- 江戸時代の医者とはどんなものだったのか? その実態と治療法 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1925

- 戦国時代甲斐国の流行病史 - 日本医史学会 http://jshm.or.jp/journal/66-4/66-4_note_1.pdf

- 元号を何度も変えた病気があった!?|「天然痘」と人類のたたかい | サライ.jp https://serai.jp/health/364284

- 疫病史(えきびょうし)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%96%AB%E7%97%85%E5%8F%B2-1509630

- 日明貿易(ニチミンボウエキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%98%8E%E8%B2%BF%E6%98%93-109760

- 「日明貿易、日朝貿易、勘合貿易」とは? それぞれの特徴、違いがスッキリ分かる! | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/325

- 044 田代三喜の生地 - 越生町 https://www.town.ogose.saitama.jp/kamei/shogaigakushu/bunkazai/100point/100pt/44.html

- 我国後世派医学の祖「田代三喜」 - 東京有明医療大学 学術リポジトリ https://tau.repo.nii.ac.jp/record/118/files/jtau.2010.2.45-48.Nakayama.pdf

- 田代三喜 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%BB%A3%E4%B8%89%E5%96%9C

- 田代三喜(タシロサンキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B0%E4%BB%A3%E4%B8%89%E5%96%9C-93315

- 田代三喜 | こがナビ|古河市観光協会 https://www.kogakanko.jp/history/tashirosanki

- 医聖・曲直瀬道三…「数多くの医学生」を輩出した日本人の素顔 - THE GOLD ONLINE https://gentosha-go.com/articles/-/36060

- 田代三喜- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E7%94%B0%E4%BB%A3%E4%B8%89%E5%96%9C

- 漢方の歴史 - 漢方について - 株式会社ツムラ https://www.tsumura.co.jp/kampo/history/

- 古河公方 足利成氏(しげうじ) | こがナビ|古河市観光協会 https://www.kogakanko.jp/history/shigeuji

- 三帰廻翁医書 - CiNii Research - 国立情報学研究所 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA42366330

- 田代三喜 たしろ さんき - あきば伝統医学クリニック http://www.akibah.or.jp/smarts/index/46/

- 【後編】第24回くすり文化 ーくすりに由来する(or纏わる)事柄・出来事ー 八野芳已(元兵庫医療大学薬学部教授 前市立堺病院[現堺市立総合医療センター]薬剤・技術局長) | 医薬通信社 https://iyakutsushinsha.com/2024/07/25/%E3%80%90%E5%BE%8C%E7%B7%A8%E3%80%91%E7%AC%AC24%E5%9B%9E%E3%81%8F%E3%81%99%E3%82%8A%E6%96%87%E5%8C%96%E3%80%80%E3%83%BC%E3%81%8F%E3%81%99%E3%82%8A%E3%81%AB%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88/

- ﹁酬医頓得﹂に見られる田代三喜の医説︵一︶ - 日本医史学会 http://jshm.or.jp/journal/44-1/73-90.pdf

- Theories of medicine in the newly discovered medical book "Hon'po Kagen Hishu" by San'ki Tashiro - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11944649/

- 問題と解説 2023 年 第3回 Web テスト 問題1 金元四大家に含まれないのはだれか? a. 劉完素 - ツムラ医療関係者向けサイト https://medical.tsumura.co.jp/sites/default/files/media_document/kanpotest5th_explanation.pdf

- 脾胃论 http://seirouoosone.web.fc2.com/Hironn_Zen.pdf

- 金代の医薬書4 https://square.umin.ac.jp/mayanagi/paper01/kindai4.html

- 李東垣の陰火論に対する研究 http://jshm.or.jp/journal/56-2/56-2_188.pdf

- 欲望から鬱症への内在構造 https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/41635/files/da014004.pdf

- 『格致余論』『局方発揮』解題 - UMIN SQUAREサービス https://square.umin.ac.jp/mayanagi/paper01/kakuchikaidai.html

- 5)漢方医学のキーパーソン(前編) - 漢方薬局|漢方相談|東京都池袋の一二三堂薬局 https://123do.co.jp/kaisetsu/5%EF%BC%89%E6%BC%A2%E6%96%B9%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%81%AE%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%B3%EF%BC%88%E5%89%8D%E7%B7%A8%EF%BC%89/

- 漢方について - 漢方ツヅノ薬局 https://tuzuno.co.jp/kampo/

- [Medical thought of Dosan Manase's early years. (1) The meaning of the work "Toryu"] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11624025/

- 名古屋玄医与日本汉方医学之自立* https://yizhe.dmu.edu.cn/data/article/yxyzx/preview/pdf/4-14-chenzhilin.pdf

- 漢方の歴史 - 日本東洋医学会 https://www.jsom.or.jp/universally/story/note/02/04.html

- 《個人的まとめ》5.日本漢方の歴史について|川口秀樹 - note https://note.com/xinzuzhai/n/n7842e54617e6

- 江戸時代の考証学と折衷派に対する考察 - 日本医史学会 http://jshm.or.jp/journal/56-2/56-2_190.pdf

- 吉益東洞に対する批判の一考察 http://jshm.or.jp/journal/66-2/66-2_ip09.pdf

- 日本は島国につき『傷寒論』や『素問』を研究するらしい https://square.umin.ac.jp/mayanagi/paper02/onchi03.html

- 6)漢方医学のキーパーソン(後編) - 漢方薬局|漢方相談|東京都池袋の一二三堂薬局 https://123do.co.jp/kaisetsu/6%EF%BC%89%E6%BC%A2%E6%96%B9%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%81%AE%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%B3%EF%BC%88%E5%BE%8C%E7%B7%A8%EF%BC%89/

- 漢方の歴史、中国伝統医学の歴史 |香川県高松市の「漢方薬局・元気通り」 https://www.phgenki.com/history

- 漢方とアート 11 ~デザインの危機~ | 漢方専門の相談薬局 - 山梨県甲府市・漢方坂本 https://kanpousakamoto.jp/%E6%BC%A2%E6%96%B9%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88-11%E3%80%80%EF%BD%9E%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%8D%B1%E6%A9%9F%EF%BD%9E/

- 江戸時代日本医学の概略 友吉 唯夫 https://shiga-med.repo.nii.ac.jp/record/3041/files/kokokunoika03.pdf

- 啓迪集 けいてきしゅう - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/470620

- 啓迪集〈自筆本〉 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/231828

- 現代語訳 啓迪集(全2冊)|出版 - 思文閣 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/list/4784208771/

- 「啓迪院(ケイテキイン)」の場所はどこか? 曲直瀬道三の(まなせどうさん)の医学校。 https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000207681&page=ref_view

- 【連載】世界一やさしい「鍼灸の歴史」講座vol.10 日本初の医学校「啓迪院」を設立した曲直瀬道三 https://www.shinq-school.com/article/column10/

- 曲直瀬道三の『啓廸集』 | 長崎県歯科医師会「8020ながさき」 https://www.nda.or.jp/study/history/dousan

- 京都府立医科大学附属図書館:古医書コレクション https://www.kpu-m.ac.jp/k/library/shozousiryou/digital-archive/collection.html

- 曲直瀬家文書 - 港区文化財総合目録 https://www.minato-rekishi.com/museum/2019/09/R01-03.html

- 曲直瀬道三~信長、秀吉、家康も診察した戦国最強ドクター - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4345

- 曲直瀬道三 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E9%81%93%E4%B8%89