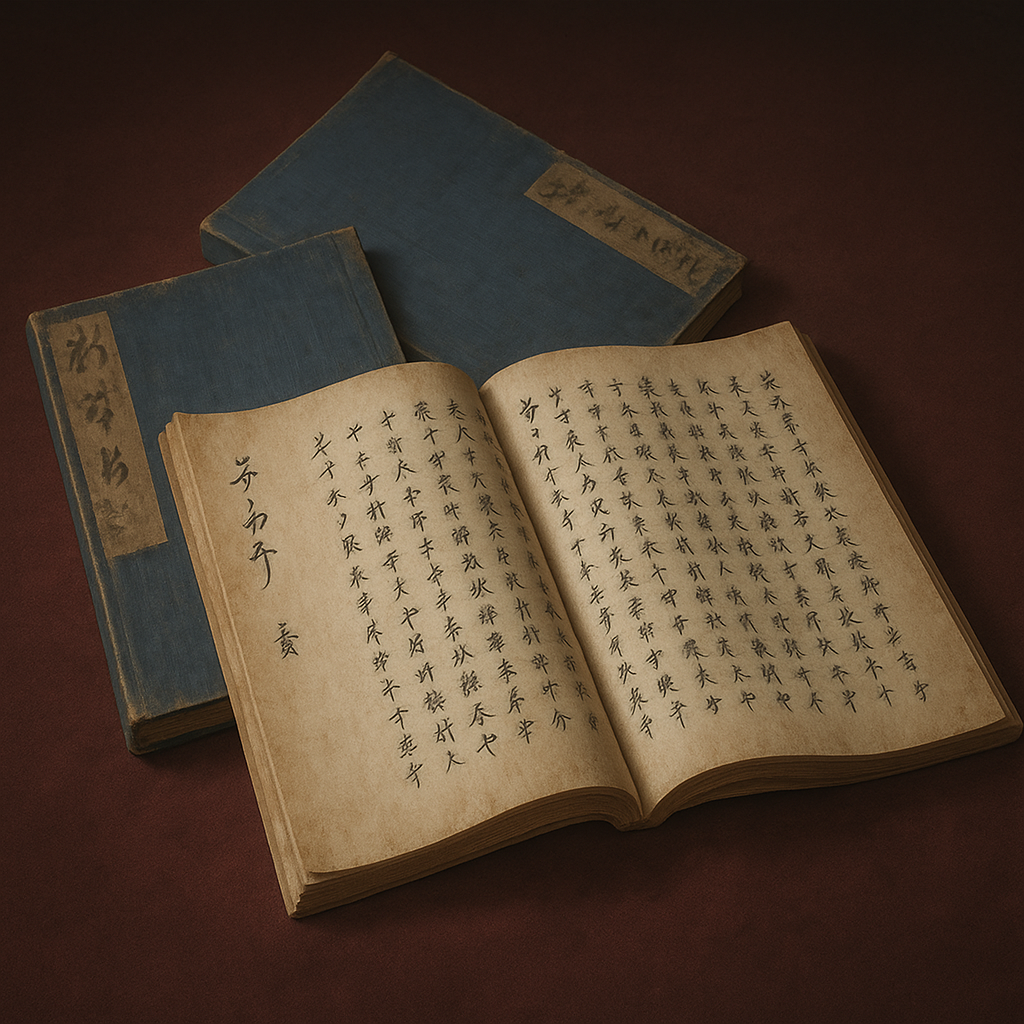

三國志演義

『三国志演義』は後漢末と戦国時代の乱世を比較し、日本文化に深く受容され変容。日本人が自らの歴史と重ね、普遍的英雄譚として愛し続ける理由を探る。

日本の戦国時代という視点から読み解く『三國志演義』:二つの乱世、響き合う物語

序論:二つの乱世、響き合う物語

本報告書は、中国の長編歴史小説『三國志演義』を、単なる文学作品としてではなく、日本の「戦国時代」という特異な鏡に映し出すことで、その多層的な構造と、日本文化に与えた影響の深層を解明することを目的とする。後漢末期の動乱と日本の戦国時代、二つの群雄割拠の時代がいかに響き合い、日本人が『演義』に何を見出してきたのかを徹底的に探求する。利用者が提示した「正史を基本とし、伝説や逸話を取り入れた物語」という概要の範疇を大きく超え、作品の成立史から史実と虚構の関係、日本における受容と変容の歴史、そして戦国時代との構造的・人物的な比較分析を通じて、この不朽の物語がなぜ日本の心を捉え続けるのか、その根源に迫る。

第一部:『三國志演義』の成立と世界観

物語の土台となる『三國志演義』そのものの成り立ちと本質を解き明かすことは、後の日本における受容と比較分析の前提として不可欠である。本章では、物語がどのようにして生まれ、どのような思想的基盤の上に成り立っているのかを詳細に分析する。

第一章:物語の源流 ― 正史から演義へ

正史『三国志』の性格

『三國志演義』の物語の根幹には、西晋の歴史家・陳寿が編纂した歴史書『正史三国志』が存在する 1 。この書物は、三国が滅亡した直後の3世紀末には完成しており、後世の『演義』と区別するために「正史」と呼ばれることが多い 2 。その記述スタイルは、物語的な面白みよりも史実の記録に重きを置いたもので、事実を簡潔に淡々と記述した報告書のような体裁を呈している 3 。この正史が、後の壮大な物語の揺るぎない「骨格」となったのである。

物語の胎動

正史の成立後、三国時代の物語は民衆の間で語り継がれ、徐々に血肉を与えられていく。その源流の一つが、唐代(618年-907年)の仏教寺院で始まった「俗講」である 4 。これは、僧侶が難解な経典を民衆に分かりやすく説く際に、聴衆の興味を引くために語られた物語であり、そのテキストは「変文」と呼ばれた。この俗講や変文の中で、三国時代の英雄たちの物語が盛んに語られ、民衆レベルでの物語化の第一歩を印した 4 。

時代は下り、元代(1271年-1368年)になると、三国物語はさらに発展を遂げる。講談で語られてきた物語の台本に挿絵を付けて読みやすくした『三国志平話』が登場し、また、この時代に大きく発展した雑劇(元曲)においても、三国時代を題材としたものが数多く演じられるようになった 4 。これらの過程を経て、物語の筋書きや登場人物の造形は、より豊かで劇的なものへと昇華されていったのである。

羅貫中による完成と作者の謎

そして元末明初、14世紀末から15世紀初頭にかけて、一人の作家がこれらの民間で育まれた物語群を体系的に編纂し、一つの壮大な長編小説として結実させる。その人物こそ、一般に『三国志演義』の作者とされる羅貫中である 1 。彼は、民間に流布していた伝説や逸話を集め、正史の簡略版である『十七史詳節』などを骨格として参照しながら、この通俗歴史小説を完成させたと見られている 7 。

しかし、羅貫中という人物の経歴は謎に包まれている。信頼できるまとまった史料は、彼の友人であった賈仲明が記した『録鬼簿続編』に「太原の出身で号は湖海散人。人付き合いの悪い性格であったが、清新な楽府を書いていた」と記されている程度である 7 。出身地についても、嘉靖本の序文には「東原羅本」とあり、山東省出身とする説も存在するなど、その実像は定かではない 4 。『水滸伝』の編者でもあるとされるが、これもまた学界で長く論争が続いている 7 。

確かなことは、明代の早期には後に『演義』と呼ばれることになる小説が成立しており、その作者が羅貫中であるという評判が広まっていたという事実である 4 。現存する最古の刊本は、1522年刊と思われる『三国志通俗演義』(嘉靖本)であり、『演義』は16世紀に隆盛を迎える他の通俗小説に先駆けて成立し、後続の作品群に計り知れない影響を与えた通俗白話小説の祖となった 4 。

四大奇書としての位置づけ

『三国志演義』は、同じく明代に刊行された『水滸伝』(これも羅貫中がまとめたとされる)、『西遊記』(呉承恩作)、そして『金瓶梅』(作者不詳)とともに、中国文学史上特に傑出した四大長編小説、すなわち「四大奇書」と称されている 1 。これらの作品は、当時の口語(白話)を用いて書かれた画期的な文学作品であり、中国のみならず、後世の日本を含む東アジア文化圏に絶大な人気を博し、長く読み継がれることとなった 1 。

第二章:『演義』が描く英雄像と主題

蜀漢正統論

『三国志演義』の物語全体を貫く最も重要な思想的支柱が「蜀漢正統論」である 9 。これは、衰退した漢王朝の皇族の血を引く劉備が建国した蜀こそが、三国の中で唯一正統な国家であるとする歴史観である 9 。正史『三国志』が、三国を平定し晋王朝の礎を築いた魏を正統な王朝として扱ったのとは対照的に、『演義』は明確に蜀を善、その最大の敵である魏の曹操を悪役として描き出す 11 。この勧善懲悪的な構図は、読者が劉備や諸葛亮といった蜀の人物たちに感情移入し、物語に没入するための強力な駆動力となっている。

「三絶」による人物造形

物語の魅力を一層高めているのが、主要人物に与えられた鮮烈なキャラクター造形である。特に、物語の中心をなす三人の英雄は「三絶」と称される、際立った個性の持ち主として描かれている 9 。

- 奸絶(かんぜつ)の曹操 : 「奸」すなわち悪賢さを極めた者。目的のためには手段を選ばない冷酷な策略家として描かれる。

- 義絶(ぎぜつ)の関羽 : 「義」すなわち信義を極めた者。主君である劉備への揺るぎない忠誠心と比類なき武勇を兼ね備えた理想の武人。

- 智絶(ちぜつ)の諸葛亮 : 「智」すなわち智恵を極めた者。神のごとき計略で不可能を可能にする天才軍師。

この「三絶」に代表される類型的なキャラクター設定は、数多の登場人物が入り乱れる複雑な群像劇を、読者にとって分かりやすく魅力的なものにしている。

主要登場人物とその役割

『演義』の世界は、魏・呉・蜀の三国に分かれ、それぞれに個性豊かな英雄たちが覇を競う 13 。

- 蜀 : 物語の主役である劉備玄徳は、仁徳を以て人々を惹きつけるリーダーである。彼を支えるのが、桃園で義兄弟の契りを結んだ関羽、張飛の二人の豪傑、そして「三顧の礼」で迎えられた天才軍師・諸葛亮孔明である 13 。他にも、勇猛果敢な趙雲や、関羽・張飛・趙雲・馬超・黄忠からなる「五虎将軍」など、魅力的な武将たちが漢室復興という大義のために戦う 14 。

- 魏 : 劉備の生涯の宿敵として立ちはだかるのが、魏の礎を築いた曹操孟徳である。彼は非情な覇王であると同時に、詩文を愛し、才能を重視して人材を集める優れた指導者としても描かれる 14 。その下には、魏一の名将と謳われる張遼、政治を支えた荀彧、そして後に魏を乗っ取り晋王朝を開くことになる司馬懿仲達といった多才な人物が集う 14 。

- 呉 : 江東の地で、孫堅、孫策、孫権の親子三代にわたって築かれたのが呉である。若き覇王・孫策の死後、その跡を継いだ孫権は、赤壁の戦いで周瑜を用いて曹操の大軍を破り、呉を確固たる国家へと導いた 14 。周瑜のほかにも、劉備との同盟を維持した魯粛、関羽を討ち取った呂蒙、劉備を夷陵で破った陸遜など、優れた都督(司令官)たちが国を支えた 14 。

- その他 : 物語の序盤では、後漢の朝廷を壟断する暴君・董卓と、その養子で「人中の呂布、馬中の赤兎」と称された最強の武人・呂布が、乱世に大きな波乱を巻き起こす 15 。

物語構造の妙

『演義』は、全120回(版本によって巻数や回数は異なる)からなる「章回小説」という形式で構成されている 9 。これは、各回の最後に「さてこの後どうなるかは、且(しばら)く下文の分解を聴かれよ(続きは次回のお楽しみ)」といった形で興味を引く、連続物ならではの構成である。

また、物語の構造として、魏・呉・蜀の三国が互いに牽制し合い、鼎立する構図が、物語に深みとダイナミズムを与えている 17 。項羽と劉邦のような二者対決の物語が時に単調に陥りがちなのに対し、三国鼎立の構図は、同盟や裏切りが複雑に絡み合い、予測不能な展開を生み出す。この絶妙なバランスが、読者を飽きさせない大きな要因となっているのである 17 。

第三章:史実と虚構の交錯

「七分の実事、三分の虚構」

『三国志演義』の魅力を語る上で欠かせないのが、史実と創作の巧みな融合である。この物語は古くから「七分実事、三分虚構」、すなわち七割が史実に基づいており、三割が物語を盛り上げるための虚構であると言われてきた 18 。羅貫中(とされる作者)は、陳寿の『正史三国志』を物語の骨格としながらも、登場人物の性格を際立たせ、物語をより劇的にするために、数多くの創作エピソードを織り交ぜたのである 3 。

有名な虚構エピソードの分析

『演義』を彩る名場面の中には、史実には存在しない創作が数多く含まれている。

- 桃園の誓い : 物語の冒頭、劉備、関羽、張飛が桃園で義兄弟の契りを結ぶ場面は、『演義』を象徴する最も有名なシーンの一つである。しかし、これは完全な創作であり、正史には三人の関係が「恩は兄弟の如し」と記されているのみである 18 。この創作は、彼らの絆の強さを読者に印象付けるための効果的な演出である。

- 美女連環の計 : 暴君・董卓とその養子・呂布を仲違いさせるため、司徒・王允が絶世の美女・貂蝉(ちょうせん)を送り込む計略。この物語の鍵を握る美女・貂蝉は架空の人物であり、したがってこの計略もまた完全な創作である 16 。

- 関羽の過剰な神格化 : 曹操の捕虜となっても劉備への忠義を貫き、厚遇を振り切って主君の元へ帰る関羽の義理堅さは正史にも見られるが、『演義』ではさらに脚色が加えられている。特に、五つの関所を強行突破し、六人の将軍を斬り捨てる「過五関斬六将」のエピソードは、関羽の武勇と忠義を神格化するための創作である 17 。

- 赤壁の戦いにおける諸葛亮の活躍 : 『演義』では、諸葛亮が祭壇を築いて東南の風を祈り起こしたり、濃霧に乗じて藁人形を積んだ船を出し、魏軍から十万本の矢を騙し取ったりと、神がかり的な活躍を見せる。しかし、これらは全て創作であり、史実における赤壁の戦いの勝利は、呉の司令官であった周瑜の指揮と、老将・黄蓋の「苦肉の策」による火計の功績が大きい 15 。

- 空城の計 : 魏の大軍を率いる司馬懿に対し、兵のいない空っぽの城の門を開け放ち、諸葛亮が一人城壁の上で琴を奏でてみせる。伏兵を警戒した司馬懿が退却するという、彼の智謀を象徴するこの有名な場面も、史実には記録のない後世の創作である 19 。

これらの虚構は、単なる作り話ではない。劉備の「仁徳」、関羽の「義」、諸葛亮の「智謀」といった、作者が描きたかった人物像を鮮やかに具現化し、物語に勧善懲悪という明確なテーマと、読者が溜飲を下げる劇的なカタルシスを与えるための、必要不可欠な文学的装置として機能しているのである。

第一部の洞察:物語としての完成度と受容の素地

『三國志演義』が中国の国民的物語となり、さらには国や時代を超えて広く愛されるに至った要因は、単に歴史を面白く語ったからというだけでは説明できない。その成功の根源には、四つの要素の奇跡的な融合が存在する。第一に、陳寿の正史という「権威ある骨格」。第二に、俗講や雑劇を通じて民間で長年にわたり培われてきた「物語的な肉付け」。第三に、蜀漢正統論という「明確な道徳的テーマ」。そして第四に、「三絶」に代表される「類型化された魅力的なキャラクター」。この四つが組み合わさったことで、『演義』は歴史的説得力と物語的娯楽性という、相反しがちな二つの価値を高い次元で両立させることに成功した。正史だけでは専門的すぎて民衆には届かず 3 、民間の講談だけでは荒唐無稽で権威を持ち得なかった 4 。羅貫中(とされる作者)は、この両者を巧みに編み上げ、そこに分かりやすい善悪の構図と魅力的な人物像を導入することで、あらゆる階層の読者を惹きつける普遍的な物語を創造したのである。この比類なき完成度の高さこそが、後の日本においても熱狂的に受容される根本的な素地となった。

第二部:戦国という鏡 ― 比較史的考察

本報告書の核として、日本の「戦国時代」という視点から『三國志演義』を多角的に分析する。後漢末期と室町末期、二つの時代の驚くべき構造的類似性、時を超えて響き合う英雄たちの人物像、そして彼らを突き動かした思想を比較することで、日本人がなぜこれほどまでに三国志の物語に強烈な親近感を抱き、そこに自らの歴史を重ね合わせるのか、その深層心理を解き明かす。

第一章:乱世の構造的類似性

中央権威の崩壊

三国時代の幕開けは、約400年にわたって中国を統治した後漢王朝の権威失墜にその端を発する 20 。宮廷内では、皇帝の外戚と宦官による醜い権力闘争が繰り返され、政治は腐敗した 22 。そして184年、大規模な農民反乱である「黄巾の乱」が勃発すると、漢王朝の権威は決定的に失墜した 20 。

この構図は、日本の戦国時代の始まりと驚くほど酷似している。日本では、室町幕府の権威が、1467年から11年間にわたって続いた「応仁の乱」を境に完全に失墜した 24 。将軍の権威は地に落ち、幕府は全国の守護大名を統制する力を失い、その支配力は京都周辺に限定されるようになった 27 。両時代ともに、長らく続いた中央政権が内部対立と大規模な内乱によって崩壊し、群雄割拠の時代へと突入した点で、その軌跡を同じくしている。

群雄割拠と下剋上

後漢末期、霊帝は地方で頻発する反乱を鎮圧するため、地方長官である刺史に強大な行政権と軍事権を与える「州牧」という役職を設置した。しかし、この政策は結果的に地方長官の権力を著しく増大させ、彼らが中央の統制を離れて独自の軍事力を持つ独立勢力、すなわち「群雄」となる土壌を形成してしまった 20 。

一方、日本では、もともと幕府から任命された地方官であった守護大名が、応仁の乱後に幕府の権威が失墜すると、その地位を世襲し、領国を実力で支配する「戦国大名」へと変貌を遂げた 26 。さらに両時代に共通する顕著な特徴として、「下剋上」の風潮が挙げられる 24 。家臣が主君を討ち、その地位を奪い取ることが常態化し、出自や家柄よりも実力が全てを決定する時代となったのである 25 。

経済基盤の変化

中央権威の崩壊は、経済システムの変革も促した。中国では、律令制の根幹であった均田制が崩壊し 23 、日本では荘園公領制が形骸化した。戦国大名が楽市・楽座などの政策で領国経済の活性化を図り、独自の経済基盤を確立して自立したように 27 、三国時代の群雄たちにとっても、それぞれの支配地で屯田制などを通じて兵糧を確保し、経済力を蓄えることが、天下の覇権を争う上での生命線となったのである。

第二章:響き合う英雄たち ― 人物像の比較

二つの乱世は、構造的な類似性だけでなく、そこに登場する英雄たちの人物像においても、驚くべき響き合いを見せる。以下に、代表的な人物の対比を示す。

|

三国志の人物 |

戦国時代の人物 |

共通点・分析 (関連資料) |

|

曹操 |

織田信長 |

従来の権威や常識にとらわれない革新性、家柄よりも能力を重視する人材登用。皇帝(将軍)を庇護下に置き、自らの行動を正当化する大義名分を得る戦略。時に見せる非情さや、徐州(比叡山)での虐殺といった汚名。両者ともに、旧秩序を破壊し、新たな時代を切り拓いた革命児として評価される 33 。 |

|

劉備 |

豊臣秀吉 |

筵売りの子(農民の子)という貧しい出自から、天下人へと成り上がった立志伝中の人物。仁徳や卓越した人身掌握術を武器に、関羽・張飛(蜂須賀小六・竹中半兵衛ら)のような有能な家臣を惹きつけ、勢力を拡大した。一方で、秀吉には晩年の朝鮮出兵や、身内への冷酷な仕打ちなど、理想化された劉備像とは異なる二面性も指摘されている 34 。 |

|

司馬懿 |

徳川家康 |

主君(曹操一族/織田・豊臣)に仕えながらも、その内実を冷静に見極め、虎視眈々と機会を窺う。最終的に主家を乗っ取り(クーデター/関ヶ原・大坂の陣)、新たな王朝(晋/江戸幕府)の礎を築いた。忍耐と権謀術数を駆使し、「鳴くまで待つ」姿勢で最終的な勝者となった点が共通する 15 。 |

|

諸葛亮 |

竹中半兵衛 |

天才的な軍師として主君(劉備/秀吉)を支え、寡兵で大軍を破る奇策を弄する。「今孔明(いまこうめい)」と称された半兵衛のように、その智謀は後世まで語り継がれる伝説となっている。若くして病没した点も共通する 34 。 |

|

袁紹 |

今川義元 |

四世三公という名門の出自(清和源氏の名門)で、当初は河北(東海地方)に広大な領土と圧倒的な兵力を誇ったが、新興勢力である曹操(信長)に油断して官渡の戦い(桶狭間の戦い)で決定的な敗北を喫する。近年、領国経営の手腕などが再評価されている点も似ている 34 。 |

|

姜維 |

真田幸村 |

滅びゆく主家(蜀/豊臣家)に最後まで忠誠を尽くし、絶望的な状況下で奮戦する悲劇の英雄。その忠義と不屈の闘志は、判官贔屓を好む日本人の心に強く響き、高い人気を誇る 34 。 |

|

張角 |

本願寺顕如 |

太平道(一向宗)という宗教的なカリスマを背景に、大規模な信徒(農民)一揆である黄巾の乱(一向一揆)を組織し、時の支配者(後漢王朝/織田信長)を大いに苦しめた点が共通する。信仰を支えとした巨大な抵抗勢力を率いた 34 。 |

この表が示すように、両時代には酷似した役割を担う人物が多数存在する。革新的な覇王、成り上がりの英雄、忍耐の末の勝者、天才軍師、そして悲劇の忠臣。これらの普遍的なキャラクター類型が、時代と場所を超えて繰り返し現れることは、歴史の必然性すら感じさせる。

第三章:戦いの理念 ― 「大義名分」と「天命」

群雄たちが血で血を洗う争いを繰り広げる中で、自らの戦いを正当化する理念、すなわち「大義名分」は極めて重要な意味を持った。

劉備は、滅びゆく漢王朝を復興させるという「漢室復興」を生涯の旗印として掲げた 12 。皇族の末裔という出自を最大限に活用し、自らを漢王朝の正統な後継者と位置づけることで、彼の行動に道徳的な正当性を与え、多くの人々の支持を集めることに成功した。

一方、日本の戦国時代において、織田信長は追放されていた室町幕府15代将軍・足利義昭を奉じて京都に上洛し、「天下布武」の印を用い始めた 39 。この「天下布武」は、かつては「武力による天下統一」という信長の野望の表明と解釈されてきたが、近年の研究では、当初は将軍の権威の下で乱れた畿内の秩序を回復するという、より限定的な意味合いで用いられたと考えられている 40 。いずれにせよ、信長が将軍を庇護するという「大義名分」を巧みに利用して、他の大名に対する優位性を確立しようとした戦略は、皇帝を擁した曹操の戦略と通底するものである。

また、両時代の英雄たちの行動原理の根底には、「天」に対する思想の違いが見られる。中国には古くから、天が徳のある者に統治者の地位(天命)を授けるという「天命思想」が存在する 42 。『演義』においても、劉備の仁徳や曹操の台頭は、天命や天意と結びつけて語られることが多い。これに対し、日本の戦国武将たちも自らの成功を天運や神仏の加護と見なす傾向はあったが、中国の天命思想ほど体系化された政治哲学には至らなかった。豊臣秀吉が自らの奇跡的な成功を天命と捉えていた可能性も指摘されているが 43 、その思想の有無や捉え方の違いが、両時代の英雄たちの行動や統治のあり方に影響を与えた可能性は否定できない。

第二部の洞察:なぜ日本人は三国志に「自分たちの物語」を見るのか

日本人が三国志の物語にこれほどまでに強く惹きつけられる根源は、単なる物語の面白さを超えた、より深い次元に存在する。それは、自国の歴史上、最も劇的で日本人のアイデンティティ形成に大きな影響を与えた「戦国時代」との、驚くべき構造的・人物的相似性である。後漢末期と室町末期における中央集権体制の崩壊プロセスは、封建社会が乱世へ移行する際の普遍的なパターンを示しており、その結果として、酷似したタイプの英雄(革新者、成り上がり、忍耐者)が両時代に登場するのは、ある種の必然であった 20 。

日本人は、学校教育や大衆文化を通じて、戦国時代の物語とそこに登場する武将たちのキャラクター類型に深く親しんでいる。そのため、三国志の物語に触れた際、無意識のうちにその知識体系を「参照枠」として活用する。曹操の非情な決断の中に信長の姿を、劉備の仁徳の中に秀吉の人間味を、そして司馬懿の忍耐の果ての勝利に家康の生涯を重ね合わせる。この「重ね合わせ」という知的作業が、遠い異国の歴史物語であるはずの三国志に、強烈なリアリティと身近な親近感を与えるのである。徳川家康が三方ヶ原の戦いで諸葛亮の「空城の計」を用いたという、史実ではない逸話が広く信じられていること 19 は、まさにこの「二つの乱世を重ね合わせたい」という日本人の深層的な欲求を最も象徴的に示す事例と言えよう。日本人は三国志を読むとき、それを「戦国時代のパラレルワールド」として解釈し、物語を自らの歴史的文脈に引きつけて享受しているのである。

第三部:日本における『三國志演義』の受容と変容

『三国志演義』の物語は、日本に伝来して以来、単に翻訳され、読まれるだけにとどまらなかった。それは、日本の文化や価値観と相互に作用し合いながら、時代ごとに新たな解釈を施され、時には大胆な「変容」を遂げてきた。本章では、その壮大な受容と変容の軌跡を、江戸時代の翻訳、近代の国民文学化、そして現代のメディアミックスという三つの大きな転換点を軸に追跡する。

第一章:江戸時代の受容 ― 『通俗三国志』の衝撃と武士の心

伝来と翻訳

『三国志演義』の原書は、林羅山の読書記録から、遅くとも安土桃山時代の慶長9年(1604年)までには日本に伝来していたことが確認されている 44 。しかし、この物語が日本の読書界に広く浸透する直接的な契機となったのは、江戸時代中期の元禄2年(1689年)から元禄5年(1692年)にかけて刊行された、全訳『通俗三国志』の登場であった 5 。

この翻訳を手がけたのは、京都・天竜寺の禅僧であった湖南文山(こなんぶんざん、俗名:義轍)とその弟・月堂(俗名:徽庵)である 46 。『通俗三国志』は、中国の口語体小説(白話小説)を日本語に完訳した日本で最初の書物であり、その後の日本の出版文化に計り知れない影響を与えた画期的な事業であった 44 。この翻訳事業は、対馬で朝鮮外交に携わる僧侶から三国志の講釈を聞いて感銘を受けた京都の商人・西川嘉長の依頼によって始まったとされ、当時の国際交流が出版文化を生んだ好例でもある 46 。

「義」の受容と武士道

『通俗三国志』が特に武士階級の心を捉えたのは、物語が主題として掲げる「義」の概念であった 47 。中でも、いかなる苦境にあっても主君・劉備への忠誠を貫き通す関羽の生き様は、江戸時代に確立されつつあった「武士道」の倫理観と強く共鳴した。主君への絶対的な忠義、信義を重んじる姿勢は、武士が目指すべき理想像として受け止められ、『通俗三国志』は単なる娯楽読み物を超え、武士階級における重要な教養書としての地位を確立していったのである 46 。

『水滸伝』との人気比較

一方で、歌舞伎や浮世絵といった、より庶民的な大衆文化の世界では、『三国志』よりもむしろ『水滸伝』の方が高い人気を博していた形跡が見られる 44 。立命館大学アート・リサーチセンターの調査によれば、江戸時代に制作された浮世絵の中で、「三国志」関連の作品が160件であるのに対し、「水滸伝」関連は1097件と圧倒的に多い 44 。これは、『水滸伝』に登場する型破りな好漢たちの物語が、体制に縛られないアウトローを好む江戸の町人文化や、当時流行していた侠客の人気と高い親和性を持っていたためと推測される 44 。この対比は、同じ中国の古典小説でありながら、武士階級と庶民階級でその受容のされ方に明確な違いがあったことを示唆しており、非常に興味深い。

徳川家康と三国志の逸話

江戸時代において『演義』が兵法の教科書のように見なされ、理想の武将像を投影する対象となっていたことを示す象徴的な例が、徳川家康にまつわる逸話である。特に有名なのが、元亀3年(1572年)の三方ヶ原の戦いで武田信玄に大敗を喫した家康が、居城である浜松城に逃げ帰った際、諸葛亮の「空城の計」を用いて追撃してきた武田軍を退けた、という物語である 19 。しかし、この逸話は家康を礼賛するために後世に創作されたものであり、史実ではない 48 。この創作が生まれ、広く信じられた背景には、天下人である家康を『演義』の天才軍師・諸葛亮になぞらえ、その知謀を称揚したいという人々の願望があった。これは、江戸時代において既に『演義』が、日本の武将を評価し、物語る上での重要な「参照枠」となっていたことの証左に他ならない。

第二章:近代日本の国民的物語へ ― 吉川英治『三国志』の功罪

吉川『三国志』の誕生と影響

日本の三国志受容史において、江戸時代の『通俗三国志』に匹敵する、あるいはそれ以上の巨大な転換点となったのが、昭和14年(1939年)から昭和18年(1943年)にかけて新聞に連載された、吉川英治の小説『三国志』である 49 。戦時下という特殊な状況で書かれたこの作品は、戦後、単行本や文庫として広く普及し、日本の三国志イメージを決定づける「事実上の定本」となった 49 。

吉川の『三国志』は、湖南文山の『通俗三国志』などを底本としながらも 51 、単なる現代語訳ではなかった。吉川自身が「自分の解釈や創意をも加えて書いた」と述べているように、これは日本人の感性や美意識に合わせて大胆な再解釈と人物造形が施された、全く新しい「日本の三国志」、いわば「新演義」と呼ぶべき作品であった 51 。

日本的な人物像への改変

吉川による最大の改変は、その人物描写にある。原典である『演義』では、劉備は時に優柔不断で人間的な弱さも見せる複雑な人物として描かれているが、吉川は彼をどこまでも仁義に厚く、民を愛し、部下から慕われる、人間味あふれる理想的なリーダーとして一貫して描き出した 53 。

その一方で、伝統的に「悪役」とされてきた曹操の描写は、吉川『三国志』の白眉と言える。吉川は、原典では「奸絶」とされた曹操に、合理的な精神と人間的な苦悩、そして天下を治める者としての孤独といった深みを与え、単なる悪役ではない、魅力あふれる「格好いい敵役」として見事に再生させた 11 。これにより、劉備や曹操といった登場人物たちは、日本の読者にとってより共感しやすく、感情移入しやすい存在へと生まれ変わったのである。

「事実上の定本」としての功罪

吉川『三国志』は、その平易で格調高い文体と、人間ドラマとしての深い魅力によって、戦後の日本で爆発的な人気を博し、数多くの日本人を三国志の世界へと誘った 53 。横山光輝の漫画『三国志』をはじめ、その後の多くの三国志関連作品が吉川版をベースにしていることからも、その影響力の大きさは計り知れない 44 。この功績は絶大である。

しかし、その圧倒的な影響力は、同時に一つの「罪」ももたらした。それは、吉川英治による日本的な解釈が施された三国志像が、原典である『演義』や、ましてや『正史』の姿とは異なるにもかかわらず、多くの日本人にとっての「唯一の三国志」として広く固定化されてしまったことである 11 。吉川『三国志』というフィルターを通してしか三国志を知らない世代を生み出したことは、その功績の裏に潜む影と言えるかもしれない。

第三章:現代文化における融合と再生産

ゲームという新たな「演義」

現代において、『三国志演義』の物語を最も広く、そしてダイナミックに再生産しているメディアは、疑いなくビデオゲームである。特に、1985年に第一作が発売されたコーエーテクモゲームス(旧・光栄)の歴史シミュレーションゲーム『三國志』シリーズは、日本の三国志受容に新たな地平を切り拓いた 54 。

このゲームは、登場する数百人もの武将たちを「統率」「武力」「知力」「政治」「魅力」といったパラメータで数値化し、プレイヤーが君主となって人材を登用し、内政で国を富ませ、軍事力で領土を拡大し、天下統一を目指すという形式を取る 55 。これにより、プレイヤーは単に物語を読むだけでなく、自らが歴史の当事者となって英雄たちを動かし、自分だけの「三国志」を能動的に体験することが可能になった。このゲームを通じて、多くの若者たちが三国志の武将名や地名を覚え、物語の世界に親しんでいったのである。

三国・戦国の融合

さらに同社は、2007年に『無双OROCHI』シリーズを世に送り出す。これは、突如現れた魔王・遠呂智(オロチ)によって作り出された異次元の世界を舞台に、同社の人気アクションゲーム『真・三國無双』と『戦国無双』の英雄たちが一堂に会するという、まさに究極の「融合」を実現した作品であった 58 。

このゲームの世界では、曹操と織田信長が同盟を結び、諸葛亮と竹中半兵衛が知略を競い、呂布と本多忠勝が最強を賭けて戦うといった、歴史ファンが長年夢見てきた時空を超えたクロスオーバーが現実のものとなった。この作品のヒットにより、三国志と戦国時代の英雄たちのイメージは、特に若い世代の間でさらに分かちがたく結びつき、両時代を一体のものとして楽しむ文化が定着していった。

多様化するコンテンツ

現代の日本には、吉川『三国志』を原作とした横山光輝の長編漫画『三国志』 44 を筆頭に、小説、アニメ、映画など、無数の三国志関連コンテンツが溢れている。その中には、三国志の英雄たちの魂を受け継いだ高校生たちが戦う『一騎当千』のように、武将の名前や設定の一部だけを借りた大胆な二次創作や 49 、戦国時代と現代が融合した世界を舞台にしたRPG『信長の野望 20XX』のように 60 、歴史の枠組み自体を大胆に再構築した作品も存在する。物語はもはや固定されたテキストではなく、絶えず新たな解釈と創造が加えられ、多様な形で再生産され続けているのである。

第三部の洞察:日本化される三国志 ― 「鏡」から「粘土」へ

日本における『三国志演義』の受容史は、単なる外国文学の翻訳と享受の歴史ではない。それは、時代ごとの文化や価値観に応じて、物語が能動的に「日本化」されてきたプロセスそのものである。このプロセスは、大きく三つの段階に分けることができる。

第一段階は、江戸時代の「反射」である。当時の日本人は、『通俗三国志』の中に、自らの理想である武士道的な「義」や「忠」の姿を見出し、それを「鏡」のように反射させる形で物語を受容した 47 。この段階では、物語の根幹に手が加えられることは少なく、あくまで中国の偉大な物語として尊重されていた。

第二段階は、近代における吉川英治による「再成形」である。吉川は、原典を日本人の情緒や美意識に合うように大胆に書き換え、登場人物に新たな人格を与えた 52 。これは、異文化の物語を自国の文化という「鋳型」にはめ込み、国民文学として「再成形」する行為であった。この時点で、『演義』はもはや純粋な中国の古典ではなく、日本人のための「日本の三国志」へと生まれ変わった。

第三段階は、現代のメディアミックスによる「再創造」である。ビデオゲームや漫画、アニメといった現代のメディアは、吉川が作り上げた「日本の三国志」という土台を、いわば自由にこね回せる「粘土」のように扱い、そこに戦国武将や異世界、近未来といった全く異なる要素を混ぜ込み、全く新しい形のエンターテインメントへと「再創造」している 58 。

この三段階の変遷は、『三国志演義』が日本文化の中で、単なる受容の対象から、新たな文化を創造するための尽きせぬ「素材」へと、その役割を劇的に変化させていったことを明確に示している。

結論:なぜ日本人は『三國志演義』を愛し続けるのか

『三国志演義』が、一過性のブームに終わることなく、時代を超えて日本人の心を捉え、愛され続けるのはなぜか。本報告書で展開してきた多角的な分析を通じて、その理由は三つの主要な要因に集約される。

第一に、「歴史的体験の共有」である。本報告書で詳述した通り、後漢末期の中国で起きた動乱と、日本の戦国時代は、中央権威の崩壊から群雄割拠、そして天下統一へと至る歴史のダイナミズムにおいて、驚くほど多くの構造的類似点を共有している 61 。この相似性は、日本人が『演義』の物語を遠い異国の出来事としてではなく、自らの歴史と重ね合わせることができる「自分たちの物語」として、深く共感し、受容することを可能にした最大の要因である。

第二に、「普遍的な人間ドラマと魅力的な英雄たち」の存在である。物語の根底に流れる「義」「忠」「智」「勇」といった価値観は、国や時代を超えて人々の心を打つ普遍性を持っている 17 。そして何より、絶対的な悪役でありながらも人間的な魅力に溢れる曹操、仁徳の人でありながら天下を目指す野心を持つ劉備、神のごとき智謀を誇りながらも志半ばで倒れる諸葛亮といった、英雄たちの複雑で多面的な人間像が、読者を惹きつけてやまない 49 。彼らの成功と失敗、喜びと悲しみに満ちた生き様は、現代に生きる我々にも多くの示唆を与えてくれる。

第三に、「絶え間ないメディアによる再生産」の力である。一つの物語が命脈を保つためには、新たな世代の語り部が必要である。『演義』は幸運にも、江戸時代の『通俗三国志』という出版革命に始まり、近代の吉川英治による国民文学化、そして現代のビデオゲーム、漫画、アニメといった最新のメディアに至るまで、常にその時代の最も影響力のあるメディアによって語り直され、新たなファンを獲得し続けてきた 5 。この絶え間ない再生産のサイクルこそが、物語の生命力を枯渇させることなく、今日までその輝きを維持させている原動力なのである。

総括として、『三国志演義』は、日本人にとって単なる中国の古典文学ではない。それは、自国の最も劇的な時代である戦国時代を映し出す「歴史の鏡」であり、武士道や仁義といった自らの価値観や理想を投影する「文化の器」であり、そしてゲームや漫画といった新たなエンターテインメントを創造するための尽きせぬ「物語の源泉」なのである。中国と日本の二つの乱世の物語は、時空を超えて深く響き合い、これからも日本人の知的好奇心と想像力を刺激し、その心を捉え続けていくに違いない。

引用文献

- 三国志演義 - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0801-086.html

- 【三国志】と【三国志演義】の違いをスピード解説! 「正史」の意味とは何なのか? 「演義」の意味とは何なのか?(Records & Romance of the Three Kingdoms) - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=_IPXSP1Ky4w&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD

- 三国志著者の波乱万丈人生 【前編】 https://sangokushirs.com/articles/149

- 三国志演義の成立史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%BF%97%E6%BC%94%E7%BE%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E7%AB%8B%E5%8F%B2

- 初心者にもわかる「三国志」の世界 日本人と中国人を知るための教養講座 https://www.isc.meiji.ac.jp/~katotoru/20190206sangokushi.html

- 京都大学所蔵資料でたどる文学史年表: 三国志演義 https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00000022/explanation/sangoku

- 羅貫中 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%85%E8%B2%AB%E4%B8%AD

- 『三國志演義』成立史の研究 https://kpu.repo.nii.ac.jp/record/113/files/2015_B17_Inokuchi_a.pdf

- [読書] (伝)羅貫中『完訳 三国志』全八巻 Ⅰ.総論 (2021/07-09 岩波文庫 - ライブドアブログ http://blog.livedoor.jp/kzfj0409/archives/86972983.html

- 「三国志」と「三国志演義」の違いとは? 第一人者による2冊の事典でまるわかり - 好書好日 https://book.asahi.com/article/12528369

- 日本と中国、いろいろ違う三国志の受け止められ方 http://www.cnjply.com/a/zrsgwhjl/2023/0314/147.html

- 中国史・三国時代~宋③ http://mahdes.cafe.coocan.jp/asihe2c.htm

- 三国志の基礎知識 年表から見るストーリー 三国志を簡単に https://www.chugen.net/3594/%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%BF%97%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%B9%B4%E8%A1%A8/

- 【三国志武将紹介】三国志主要人物を超ざっくり紹介 https://www.chugen.net/3594/%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%BF%97%E4%B8%BB%E8%A6%81%E6%AD%A6%E5%B0%86%E3%81%96%E3%81%A3%E3%81%A8%E7%B4%B9%E4%BB%8B/

- 三国志 の登場人物を紹介。三国 時代 人物 相関 図 https://sangokushirs.com/articles/689

- 初めての方へ。超入門。そもそも三国志って?あらすじ わかりやすく https://sangokushirs.com/articles/36

- 【5分でわかる古典】はじめての『三国志演義』|泉聲悠韻 - note https://note.com/kanshikanbun/n/nbd73011c32ce

- 三国志演義(物語)「名シーン」を正史(歴史書)と比較分析 https://www.chugen.net/3594/%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%BF%97%E6%BC%94%E7%BE%A9%E3%82%92%E6%AD%A3%E5%8F%B2%E5%88%86%E6%9E%90/

- 三国志が日本の歴史に与えた影響は? https://sangokushirs.com/articles/144

- 後漢末 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E6%BC%A2%E6%9C%AB

- 【三国志】9割が知らない!後漢末期~三国時代までの変遷とは?!【後漢時代】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=f4R3m3D213I

- 三国時代前夜:後漢王朝崩壊に る過 程 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/bitstreams/47e796aa-4a5b-4738-8714-1fa0610142a4/download

- 中国史 - Wikibooks https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8F%B2

- 戦国時代はいつから? | 生徒の広場 - 浜島書店 https://www.hamajima.co.jp/rekishi/qa/a10.html

- 室町時代 | GOOD LUCK TRIP https://www.gltjp.com/ja/directory/item/14155/

- 室町幕府の政治体制と守護大名の勢力 - 歴史の教室 https://yamatostudy.com/japan/japan-medieval/muromachi/muromachi-government-daimyo/

- 松尾靖隆 - 室町幕府の終焉と戦国時代の幕開け - note https://note.com/yaandyu0423/n/n373484b1a8cb

- 戦国大名 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%8D/

- 室町幕府 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A4%E7%94%BA%E5%B9%95%E5%BA%9C

- 室町幕府とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/56961/

- 長期政権の体制崩壊から何を学ぶか - 國學院大學 https://www.kokugakuin.ac.jp/article/255442

- 天下布武 http://www9.wind.ne.jp/fujin/rekisi/nob/nobu2.htm

- イメージしやすい?三国志と戦国武将の「似た者同士」6選! https://sangokushirs.com/articles/88

- 武将イメージ「三国志→戦国」の話 https://3594t-touen.jp/posts/119683

- 偉人『豊臣秀吉』 - Baby教室シオ https://babyschool-sio.localinfo.jp/posts/9389860/

- 豊臣秀吉の性格は複雑!?天下人秀吉の知られざる一面に迫る - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/9

- 豊臣秀吉はどんな性格だった?史実の残るエピソードを紹介! - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/person/toyotomihideyoshi-personality/

- 諸葛亮(孔明)でさえ苦労した劉備軍での「新入り時代」 https://sangokushirs.com/articles/428

- 第5章 郷土の三英傑に学ぶ経営戦略 - 信長、「天下布武」のビジョンを示す https://jp.fujitsu.com/family/sibu/toukai/sanei/sanei-18.html

- 信長の「天下布武」はどんな意味? 戦国大名の印判の深読みは危険 https://sengoku-his.com/2687

- 「天下布武」とは?信長の野心と願い!?その真意を深掘り考察! - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/380

- 赤壁の戦いで知られる中国武漢に端を発した新型コロナ感染拡大により世界の潮目が一挙に大きく変ろうとしている。回天の時(時勢を一変させること)、パラダイムシフト(社会全体の価値観の構造転換期)の到来である。我々はこの現実を受け入れ、不安を小脇に抱え、勇気を出して未来に立ち向かい、新しい生活に舵を切り替えなければならない。今回のコラムでは - 株式会社アイナス https://www.inas-net.co.jp/vision/topcolumn_2020.html

- 豊臣秀吉の国家観-天下泰平への道を生成AI同士で比較検討させてみた - note https://note.com/ideal_raven2341/n/ncf5c0fe89936

- 浮世絵から見る“三国志”の日本における受容 - 立命館大学 https://www.arc.ritsumei.ac.jp/download/ar/ar24-2/07/ar24-2-07st.pdf

- 三国志の日本でのブームは江戸時代に始まる - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/4912/

- 『通俗三国志』の成立と十七世紀における中国文化の受容 http://3guozhi.net/o/tzk.pdf

- 学位論文要旨詳細 - 東京大学 http://gakui.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/gazo.cgi?no=126483

- 虚々実々!若き日の徳川家康が臨んだ「三方ヶ原の戦い」にまつわる逸話の真相は?【後編】 https://mag.japaaan.com/archives/195095

- 現代日本の大衆文化にみる 「三国志」の受容 - 静岡産業大学学術機関リポジトリ https://shizusan.repo.nii.ac.jp/record/1348/files/8.%E8%91%89%E5%8F%A3%E8%8B%B1%E5%AD%90.pdf

- 特別展『三国志』へ行く前に読みたい、吉川英治小説『三国志』 日本における三国志人気の秘密に迫る | SPICE - エンタメ特化型情報メディア スパイス https://spice.eplus.jp/articles/245104

- 吉川英治 三国志 の底本調査と その利用様相 http://bcjjl.org/upload/pdf/bcjjlls-12-1-17.pdf

- 生誕130年。戦前に書かれた吉川英治『三国志』は、なぜ今も日本人に愛され続けるのか? https://www.rekishijin.com/24256

- 吉川英治の『三国志』を読んでみた|chaco - note https://note.com/iamawriter/n/n46d8e54ee502

- シブサワ・コウ40周年記念サイト - GAMECITY - コーエーテクモゲームス https://www.gamecity.ne.jp/shibusawa-kou/history.html

- 『三國志』シリーズをどれから遊ぶべきなのかわからなかったので、自分に合うナンバリングを探す雑記(2024年11月)|surumeikaman - note https://note.com/surumeikaman/n/na74d53f0acbf

- 【レビュー】『信長の野望・大志』アプデを重ねた今なら割といける・・・のか? - note https://note.com/fukai_gamer/n/n1a65f9b1d2ee

- 三国志8 リメイク | レビュー | 『三国志』の武将プレイが評価できない理由 - Beam Us Home http://beamushome.com/review/strategy/romanceofthethreekingdoms8remake/

- 三國と戦国を融合したお祭りゲー「無双OROCHI」の面白さとは? 最新作「無双OROCHI3」発売直前にその魅力を紹介 - 4Gamer https://www.4gamer.net/games/413/G041339/20180904085/

- 三国志の英雄と戦国武将が夢のコラボ,でおなじみの「無双OROCHI Z」の体験版を4GamerにUp https://www.4gamer.net/games/099/G009930/20091126002/

- 戦国時代と近未来が融合を果たす『信長の野望』のRPG『信長の野望20XX』 - ゲームウィズ https://gamewith.jp/gamedb/article/game/show/9499/27706

- 三国志ってなんなのさ? 魏・呉・蜀って世界史で学んだような? https://sangokushirs.com/articles/775