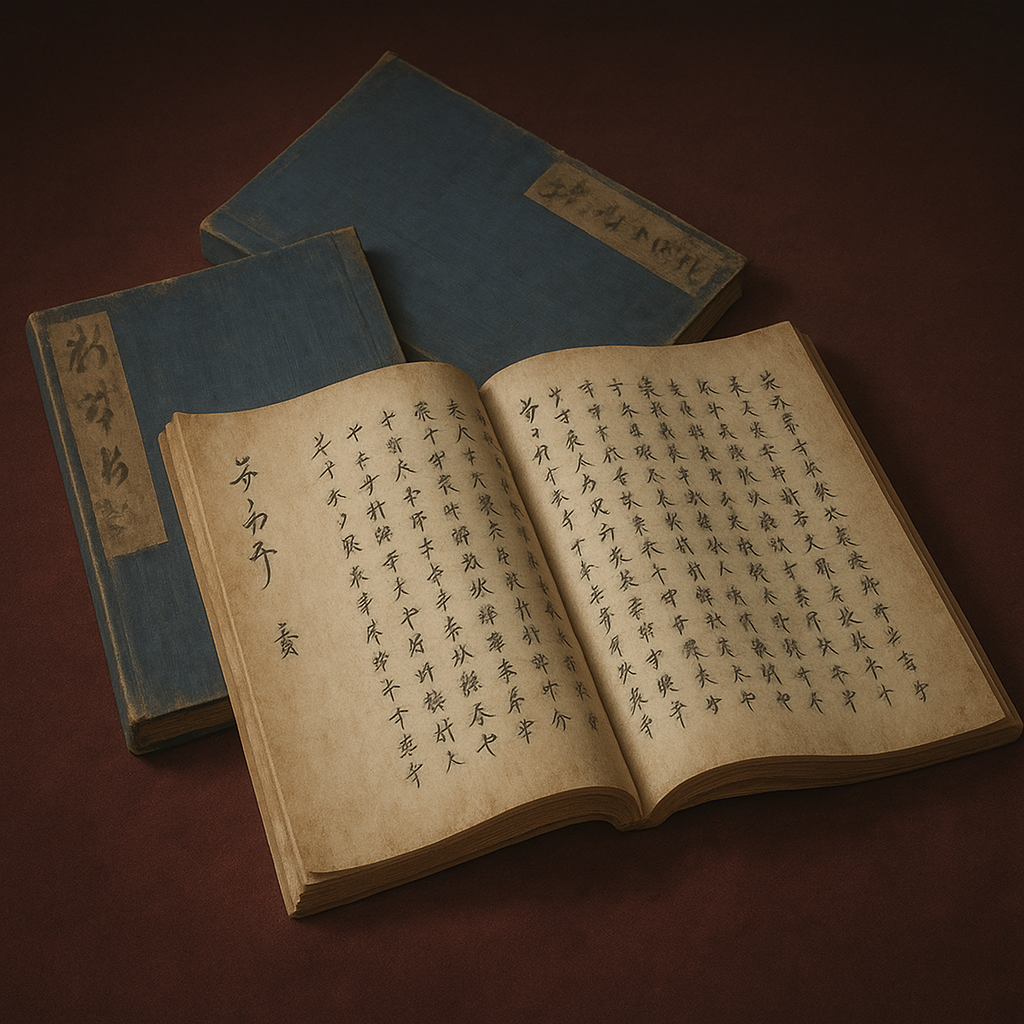

三浦流柔術書

『三浦流柔術書』は、戦国組討から江戸柔術への変容を映す。医学、中国拳法、竹内流の三系統が多様に発展し、戦場の「術」から心身鍛錬の「道」へ昇華、現代柔道へと継承された。

『三浦流柔術書』の総合的考察 ―戦国組討から江戸柔術への連続性と変容―

序章:錯綜する「三浦流」―本報告書の視座と構成

目的と範囲

本報告書は、「三浦流柔術書」という主題を、その歴史的背景、技術体系、思想的特質に至るまで、多角的に解明することを目的とする。特に、その淵源を「日本の戦国時代」という視座から捉え、戦乱の世に培われた武術が、泰平の江戸時代においていかにして「柔術」という新たな武術体系へと昇華していったのか、その連続性と変容の過程を明らかにすることを主眼に置く。調査の範囲は、特定の伝書の内容分析に留まらず、「三浦」の名を冠する複数の柔術流派の起源と展開、さらには後世、特に現代武道への影響までを包括する。

核心的課題の提示

調査を進める過程で、「三浦流」と称される武術が、歴史上、単一の源流に帰結するものではなく、少なくとも三つの異なる系統を持つことが明らかとなった。すなわち、第一に肥前国の医師・三浦楊心に始まり、医学的知見を背景に持つ 楊心流(楊心古流) 1 、第二に明の陳元贇より拳法を学んだ三浦与次右衛門義辰が江戸で創始した

三浦流 3 、そして第三に日本最古の柔術とされる竹内流の系譜に連なる

日本伝三浦流 である 5 。これらの流派は、創始者、成立時期、技術的背景を全く異にしており、歴史の中でその名が混同されてきた。この歴史的錯綜こそが、本主題を理解する上での最大の障壁であり、同時に、それぞれの流派の独自性と柔術の多様性を解明するための最も重要な鍵となる。

「戦国時代という視点」の再定義

本報告書で扱う柔術諸流派の成立は、いずれも戦国時代が終焉を迎えた後の江戸時代初期以降である。したがって、「戦国時代という視点」とは、単に時間軸を遡ることではない。それは、戦国時代の合戦場で生まれた「組討」や「小具足腰之廻」といった、極めて実戦的な甲冑格闘術の技術と思想が、いかにして江戸時代の柔術の根幹を形成したかという「遺産」の観点から考察することを意味する。戦場で敵を無力化するための即物的な「術」が、泰平の世において、いかにして心身を鍛錬し、人間形成を目指す「道」へと洗練され、体系化され、さらには「殺活」のような新たな思想をまとって「柔術」へと変容を遂げたのか。このダイナミックな過程を追跡する視点を、本報告書は一貫して保持する。

構成の概説

上記の課題意識に基づき、本報告書は四部構成を採る。第一部では、柔術の源流として、戦国時代の組討や小具足腰之廻といった武術を概観し、泰平の世における武術の変容を論じる。第二部では、本報告書の核心である三つの「三浦流」について、それぞれの起源、特徴、系譜を徹底的に解明する。第三部では、主題である「柔術書」に焦点を当て、その構造、内容、そして伝書に込められた知の体系を深く分析する。そして第四部では、これらの流派が歴史の中でいかに展開し、分派を形成し、最終的に講道館柔道をはじめとする現代武道へといかなる影響を与えたかを論じる。これにより、「三浦流柔術書」という一点から、日本の武術史における壮大な連続性と変容の物語を浮かび上がらせることを目指す。

第一部:柔術の黎明 ―戦国時代の遺産―

第一章:戦場から道場へ:組討・小具足腰之廻の実際

甲冑武術としての grappling

日本の柔術の技術的源流は、戦国時代の過酷な合戦場における白兵戦に求められる。当時の武士は堅牢な甲冑を身にまとっており、刀や槍による斬撃・刺突が決定打とならない場面も少なくなかった。そのような状況下で、敵を確実に無力化するために発達したのが「組討」と呼ばれる格闘術である 8 。

組討は、甲冑の隙間を狙って短刀で止めを刺すこと、あるいは敵を組み伏せて動きを封じることを目的とする。そのため、拳足による打撃よりも、相手の体勢を崩す投げ技、関節を制する逆技、そして地面に抑え込む技法が技術体系の中心を占めた。これは、現代でいうところのグラップリング(組技)に他ならず、柔術の根幹をなす技術群の原型が、この戦国時代の組討において確立されたのである。戦場における組討は、生死を分かつ極めて実戦的な技術であり、そこには後の柔術に見られるような思想的・哲学的な要素は希薄であった。あくまでも、敵を効率的に制圧するための即物的な技法であった。

竹内流の創始と画期性

戦国時代に生まれた数多の武術の中で、柔術の直接的な源流として特筆すべきは、天文元年(1532年)に竹内中務大輔久盛によって創始された竹内流である 7 。正式名称を「竹内流捕手腰廻小具足」といい、歴史を遡ることが可能な日本最古の柔術流派として認識されている 10 。

竹内流の画期性は、それまで個々の武士の経験則に委ねられていた組討の技術を、「捕手(とりて)」「腰之廻小具足(こしのまわりこぐそく)」として体系化した点にある 10 。捕手は素手による組技であり、腰之廻小具足は脇差などの短い武具を想定した近接戦闘術である。これらの技術は、剣術や棒術などと共に総合武術として伝承され、戦国時代の武術が単一の武器術ではなく、あらゆる状況に対応するための複合的な技術体系であったことを示している 5 。竹内流の成立は、戦国期の武術が個人の武勇から、教授・伝達が可能な体系化された「流儀」へと移行する画期的な出来事であり、江戸時代における多種多様な柔術流派が誕生する礎を築いた。

第二章:泰平の世における武術の変容

「術」から「道」へ

慶長の役を経て徳川家康が天下を統一し、社会が安定期に入ると、武士の役割、ひいては武術の存在意義そのものが大きく変容を遂げる。戦場での殺傷技術としての「術」の需要は減少し、代わりに武士の心身を鍛錬し、統治階級としての人間性を陶冶するための「道」としての側面が重視されるようになった。柳生宗矩が著した『兵法家伝書』に見られるように、「殺人刀」と「活人剣」を分け、武術を単なる闘争技術から自己を律するための哲学へと昇華させる思想が生まれた 11 。

この思想的転換は、柔術の発展に決定的な影響を与えた。戦国期の即物的な組討は、泰平の世の価値観の中で再解釈され、相手の力を利用して制する「柔の理」や、心身の力を最も有効に活用するという「精力善用」の理念へと発展していく 12 。柔術の修行は、敵を倒すことのみを目的とせず、その過程を通じて自己を完成させ、社会に貢献することを目指すものへと変わっていったのである。この変化こそが、戦国期の組討と江戸期の柔術を分かつ本質的な差異であり、柔術が日本を代表する武道文化として確立される基盤となった。

新たな価値観の流入

江戸時代初期は、武術が内省的な深化を遂げただけでなく、外部からの新たな知見を取り入れて飛躍的な発展を遂げた時代でもあった。その象徴的な出来事が、明から渡来した文人・陳元贇による中国拳法の伝来である 3 。麻布の国昌寺に滞在した陳元贇は、三浦与次右衛門義辰、福野七郎右衛門正勝、磯貝次郎右衛門の三人の浪人に、彼が見聞きした漢土の武術を伝えた 3 。

この出来事は、日本の柔術の発展史において極めて重要である。三士は、陳元贇から学んだ拳法を、日本古来の組討の技術に融合させ、それぞれ三浦流、福野流(後の起倒流の源流の一つ)、磯貝流という新たな流派を創始した 15 。これは、日本の武術が、大陸の異なる身体文化と接触し、それを創造的に取り込むことで、新たな段階へと進化したことを示している。戦国時代までの比較的閉鎖的な伝承形態から、より開かれた技術革新の時代へと移行したこの時期に、柔術はその多様性と体系の洗練度を飛躍的に高めたのである。戦国期の組討という強固な土台の上に、江戸期の思想的深化と国際的交流という新たな要素が加わることで、柔術は日本独自の武術文化として花開くこととなった。この過程は、戦国期の武術が江戸期に断絶したのではなく、時代の要請に応じてその姿を変えながら、本質的な技術と思想を次代へと継承していった「連続性と変容」の物語に他ならない。

第二部:「三浦」を冠する柔術諸流派の徹底解明

序章で述べた通り、「三浦流」という名称は、歴史上、起源を異にする複数の流派を指して用いられてきた。この複雑な歴史的背景を整理し、各流派の特質を明確に理解するため、まず以下の比較概要表を提示する。この表は、以降の詳細な分析を読み進める上での道標となるであろう。

|

流派名 |

流祖 |

時代 |

起源・特徴 |

関連流派 |

|

楊心流(楊心古流) |

三浦楊心 |

江戸初期 |

肥前国の医師が創始。健康法が起源。医学的知見に基づく「殺活法」を重視 1 。 |

戸塚派楊心流、神道楊心流など |

|

三浦流 |

三浦与次右衛門義辰 |

江戸初期(寛永年間) |

明の陳元贇から学んだ拳法を基に、江戸で創始 3 。 |

福野流、磯貝流、起倒流 |

|

日本伝三浦流 |

三浦玄門斎展暦 |

不詳(江戸期) |

日本最古の柔術・竹内流の分派。戦国古流の技術を色濃く継承 5 。 |

竹内流、涼天覚清流 |

第三章:楊心流(楊心古流)―医師・三浦楊心の術理

起源と創始者

楊心流、後に戸塚派楊心流として知られる系統の源流は、肥前国長崎の医師であった三浦楊心に遡る 1 。伝承によれば、徳川初期の人とされる楊心は、人々が病気になるのは、座ったままの生活で心身を倦怠させるからであると考えた 2 。これを未然に防ぐため、彼は高弟二人と相談し、適度な運動法として「居捕五行の形」を考案した。これを試したところ心身が爽快になる効果があったため、さらに立合の形などを加えて発展させたものが、楊心流柔術の始まりであるとされている 1 。

この成立過程は、他の多くの武術流派が戦場の戦闘技術から直接的に発展したのとは一線を画す、極めて特異なものである。その根底には、戦闘ではなく、健康の維持・増進という医学的な発想が存在した。この出自こそが、楊心流の技術体系と思想に決定的な影響を与え、他の古流柔術とは異なる独自の性格を形成する要因となった。

医学と武術の融合―「殺活」の思想

楊心流の最大の特徴は、人を傷つけ、あるいは殺めるための「殺法」と、傷ついた者や仮死状態の者を蘇生・治療するための「活法」を、表裏一体の技術体系として捉える「殺活自在」の思想にある 18 。この思想は、流祖・三浦楊心が医師であったことに直接起因するものであり、人体の構造と機能に対する深い理解に基づいていた。

楊心流の伝書には、「胴釈図」または「胴釈ノ巻」と呼ばれる人体解剖図が伝えられている 18 。これは、人体の急所(殺法における攻撃目標)と、蘇生に用いる経穴(活法における施術点)を詳細に示したものであった。伝書の一つである『楊心流殺活二法』には、楊心流二代目の大江仙兵衛義時が、中国・魏の武管から伝来した「胴釈ノ巻」を会得し、楊心流を大成させたと記されている 18 。これは、楊心流が単なる経験則に頼るのではなく、解剖学的な知見を積極的に取り入れ、武術の理論的深化を図ったことを示している。殺法と活法を不可分のものとして修めることで、術者は人体の理を深く理解し、技の威力を制御する能力と、万一の際に仲間を救う能力を同時に身につけることができた。この武術と医学の高度な融合こそ、楊心流の術理の核心である。

秋山義時系楊心流との関係

楊心流の歴史を研究する上で、もう一人の重要人物である秋山四郎兵衛義時の存在を無視することはできない。秋山義時もまた、楊心流の祖とされており、江戸時代初期に活躍した武術家である 22 。伝承によっては、秋山が中国で拳法と活殺法を学び、帰国後に三百手以上の技を考案して楊心流を創始したとも言われる 22 。

三浦楊心の系統と秋山義時の系統は、歴史的にしばしば混同、あるいは同一視されてきた 23 。多くの伝書では、秋山を流祖とし、その門人であった大江仙兵衛義時を「中興の祖」と位置づけている 24 。一方で、三浦楊心の系統を「楊心古流」と呼び、秋山系と区別する伝承も存在する 2 。この系譜の錯綜は、正確な記録の欠如に加え、流派が伝承されていく過程で、異なる系統の師範たちが交流し、互いに影響を与え合い、あるいは自流の権威を高めるために著名な武術家の名を系譜に加えた可能性を示唆している。いずれにせよ、「楊心流」という名称の下に、医学的知見を重視する流れと、中国拳法の影響を受けた流れという、複数の源流が存在し、それらが複雑に絡み合いながら発展していったと考えるのが妥当であろう。

第四章:三浦流―陳元贇拳法の影響と江戸の武士

国際交流が生んだ武術

楊心流とは全く異なる起源を持つもう一つの「三浦流」は、江戸時代初期の国際交流の産物である。寛永年間(1624-1644年)、尾張徳川家に仕えるために来日した明の文人・陳元贇が、江戸・麻布の国昌寺に寄寓していた 3 。彼は文人であると同時に、中国拳法にも通じていたとされる。その陳元贇から、当時浪人であった三浦与次右衛門義辰、福野七郎右衛門正勝、磯貝次郎右衛門の三人が拳法を学んだことが、この系統の三浦流の始まりである 3 。

この出来事は、日本の柔術の発展史において、大陸の武術が直接的な影響を与えたことを示す明確な事例として極めて重要である。三浦義辰らは、陳元贇から学んだ打突や捕縛の技術を、日本古来の組討の理合と融合させ、新たな柔術の流派を創始した。これは、戦国時代までの武術が主に国内で閉鎖的に発展してきたのに対し、江戸という新たな国際都市において、異文化との接触が武術の革新を促したことを象徴している。泰平の世となり、武士が新たな自己の存在意義を模索する中で、海外の進んだ文化や技術を積極的に取り入れようとする気風が、このような新しい武術の誕生を後押ししたと考えられる。

起倒流との関係

陳元贇から共に拳法を学んだ三人のうち、福野七郎右衛門正勝は、後に起倒流の成立に深く関わった人物である 8 。起倒流は、寺田勘右衛門正重らによって大成され、特に投げ技と捨て身技に優れた流派として知られるようになった 8 。この起倒流は、後に講道館柔道の創始者である嘉納治五郎が深く修行した流派であり、天神真楊流とともに現代柔道の技術的・思想的な母体となった 28 。

この歴史的経緯から、三浦義辰が創始した三浦流と起倒流は、いわば「兄弟流派」の関係にあると見なすことができる。両者は陳元贇の拳法という共通の源流を持ち、その技術や理念には多くの共通点があったと推察される。したがって、三浦義辰の系統は、直接的ではないにせよ、起倒流を通じて間接的に講道館柔道の形成に影響を与えたと考察することが可能である。陳元贇という一人の渡来人がもたらした知識の種子が、三浦流や起倒流といった異なる枝葉に分かれ、最終的に現代柔道という大きな果実を結ぶに至ったのである。

第五章:日本伝三浦流―竹内流の血脈

戦国古流の直系

これまで詳述してきた二つの系統とは別に、「三浦」の名を冠する第三の流派が存在する。それが「日本伝三浦流」である 5 。この流派の創始者は三浦玄門斎展暦とされ、彼は竹内流の系譜に連なる涼天覚清流の創始者・堀口亭山貞勝に柔術を学び、修行の後に自らの流派を立てたと伝えられている 5 。

この出自は、日本伝三浦流が持つ性格を決定づけている。その源流は、第一部で述べた通り、戦国時代の天文元年(1532年)に創始された日本最古の柔術・竹内流に直接繋がっている 7 。竹内流は、戦国期の過酷な実戦から生まれた「捕手腰廻小具足」を中核とする総合武術であり、その技術と思想を色濃く継承しているのが日本伝三浦流である。これは、三つの「三浦流」の中で、最も古流の様式を留め、戦国時代の武術の面影を現代に伝える系統であると言える。

技術体系の比較

三つの「三浦流」は、その起源の違いから、技術体系や思想においてもそれぞれ異なる特徴を持っていたと推察される。

医師・三浦楊心に始まる楊心流は、医学的知見を背景に持ち、「柔の理」や「殺活」の思想を重視した。その技術は、力に頼らず相手の力を利用する、洗練されたものであったと考えられる。

一方、三浦義辰の三浦流は、陳元贇から学んだ中国拳法の影響を強く受けており、打突技(当身)や独特の体捌きが含まれていた可能性がある。これは、日本の伝統的な組討とは異なる身体運用法を取り入れた、革新的な流派であっただろう。

これに対し、日本伝三浦流は、竹内流の血脈として、より実戦的で剛直な技術を特徴としていたと考えられる。甲冑を着用した敵を想定した組討の技法や、短刀(小具足)を用いた近接戦闘術など、戦国古流の荒々しさを色濃く残していた可能性が高い。

このように、江戸時代初期、「柔術」という一つの大きなカテゴリーの中に、実に多様なバックボーンを持つ流派が並立していた。医学、中国拳法、そして戦国古流という、全く異なる知識体系が、武術という表現形式を通じて交差し、互いに影響を与え合った。これは、徳川幕府による泰平の世という新たな社会環境が、武術家たちに自らの技術と思想を再定義・再構築することを促した結果に他ならない。戦場での実用性という単一の価値基準から解放された彼らは、様々な分野の知識を貪欲に取り入れ、自流の独自性と優位性を追求した。その意味で、江戸初期の柔術界は、単一の歴史を辿ったのではなく、多様な思想と技術が衝突・融合する、文化的な「実験場」であったと言えるのである。

第三部:『柔術書』の内容分析 ―伝書に秘められた知の体系―

第六章:伝書の構造と権威

江戸時代の柔術流派において、その教えを次代に伝えるために作成された「柔術書」、すなわち伝書や巻物は、単なる技術の解説書ではなかった。それは、流派の思想、歴史、そして権威を一体として示す、極めて重要な意味を持つ媒体であった。楊心流の巻物を分析した研究によれば、その構成は大きく三つの要素から成り立っていた 27 。

第一に、巻物の冒頭に記される「柔術の大意」である。ここには、流派の根本的な思想や哲学、修行者が心得るべき精神性が述べられており、技術の習得に先立って、流派の「心」を学ぶことが重視されていたことを示している。

第二に、中心部分をなす「図解付きの技解説」である。個々の技の名前と共に、その手順や要点が記され、多くの場合、技の様子を描いた図が添えられていた。

第三に、巻末に記される「系図」である。流祖から始まり、代々の師範を経て、その巻物を受け取る者に至るまでの師弟の繋がりが記されており、自分が正統な伝承の系譜に連なる者であることを証明する役割を果たした 27。

特に注目すべきは、伝書の権威を高めるための工夫である。1767年に書かれた楊心流の巻物の冒頭には、「五条大納言為範染筆」という公家の名が記されている 27 。これは、この巻物の内容が、宮中の高位の人物によって認められた正統なものであるという「お墨付き」を与えるものであった。武家社会で生まれた武術が、その価値と正統性を保証するために、武力とは異なる文化的な権威、すなわち公家の権威を借りようとしたことは、江戸時代の武術が単なる戦闘技術ではなく、社会的な地位や文化資本としても機能していたことを示す興味深い事例である。

第七章:図解された技法と思想

視覚的伝達―トンボ絵

柔術の技は、身体の微細な動きや力の流れが重要であり、その要諦を文章だけで正確に伝えることは極めて困難である。この課題を克服するため、多くの伝書では「トンボ絵」と呼ばれる図が用いられた 27 。楊心流の巻物では、技を掛ける側(取り)が黒、掛けられる側(受け)が朱で描き分けられており、二人の位置関係や身体の接触、体勢の崩れ具合などが視覚的に理解できるよう工夫されていた 27 。

この図解は、口伝や実際の稽古を補完する重要な教育手段であった。師から直接指導を受けられない場合でも、弟子は伝書の図を見て技の形を復習し、その要点を再確認することができた。これは、流派の技術が個人の記憶だけに頼るのではなく、客観的な記録として保存・伝達されることを可能にし、流儀の統一性と永続性を担保する上で大きな役割を果たした。

柔の理念―「柳の心」

楊心流の思想的根幹をなすのは、「柔の理」、すなわち相手の力に力で対抗するのではなく、その力を巧みに受け流し、利用して制するという理念である。この思想は、ある伝承に象徴的に示されている。流祖(秋山義時とされることが多い)が修行に行き詰まり、大宰府天満宮に参籠した夜、雪が降り積もる様を眺めていた。すると、他の木々の枝が雪の重みで次々と折れていく中、柳の木だけはしなやかに枝をしならせて雪を受け流し、決して折れることがなかった。この光景を見た流祖は、豁然として悟りを開き、自らの流派を「楊心流(柳の心の流派)」と名付けたとされる 25 。

この「柳の心」は、柔術の技術的・精神的な極意を端的に表している。敵の攻撃という「力」に対し、剛直に立ち向かえば、いずれは折れてしまう。しかし、柳のように柔軟に、しなやかに対応すれば、相手の力を無力化し、逆にその力を利用して相手を崩すことができる。この思想は、楊心流のみならず、多くの柔術流派に共通する核心的な理念であり 19 、戦国時代の剛直な組討から、より洗練された江戸時代の柔術へと変容を遂げる過程で確立された重要な精神性であった。

人体理解の深化―「胴釈図」

楊心流が他の柔術流派と一線を画す独自の知の体系は、前述した「胴釈図」に集約されている 18 。これは、単なる急所図ではなく、人体の構造と生理機能に基づいた、極めて体系的な殺法・活法の理論書であった。胴釈図には、攻撃することで相手に致命的なダメージを与えることができる部位(殺法)と、刺激することで仮死状態から蘇生させたり、傷を癒したりすることができる部位(活法)が、詳細な図と共に示されていた 21 。

この胴釈図の存在は、楊心流の武術が、単なる経験則の積み重ねから、より科学的・分析的な人体理解へと深化していったことを物語っている。術者は、なぜこの部位を打つと相手が無力化するのか、なぜこの部位を刺激すると意識が回復するのかを、解剖学的な知識に基づいて理論的に理解することが求められた。これは、武術の知が、身体知から、医学や生理学といった他の学問分野と結びついた、より高度な知的体系へと発展したことを示す貴重な証拠である。

第八章:系図が語るもの

血脈としての流儀

柔術書の巻末には、例外なく系図が記されている。これは、流祖から始まり、二代目、三代目と続き、その巻物を授与する師範、そして授与される弟子の名に至るまで、師弟関係の連なりを記したものである 27 。この系図は、単なる記録以上の重要な意味を持っていた。それは、流儀が師から弟子へと、あたかも血脈のように途切れることなく受け継がれてきたことを証明する「血脈図」であった。

この系図に名を連ねることは、自分がその流派の正統な伝統を受け継ぐ一員であることを公に示すものであり、門人にとって大きな誇りであった。また、他者に対しては、自らが学ぶ技術が、歴史と伝統に裏打ちされた由緒正しいものであることを証明する役割を果たした。泰平の世において、多くの武術流派が門人を集めて競い合う中で、このような歴史的正統性は、流派の権威と信頼性を担保する上で不可欠な要素であった。

伝承のダイナミズム

系図は、流派の静的な正統性を示すだけでなく、その動的な歴史、すなわち伝承のダイナミズムを読み解くための貴重な史料でもある。例えば、ある楊心流の巻物の系図では、流祖とされる秋山氏、大江氏、三浦氏の名が朱線で結ばれ、それが数代を経て、巻物の授与者である臼井利左衛門へと繋がっている 27 。

この系図は、これらの異なる姓を持つ師範たちが、歴史のどこかの時点で一つの伝承ラインに合流したことを示唆している。第二部で述べた楊心流の系譜の錯綜は、このような流派間の交流や統合の結果であった可能性が高い。系図を丹念に分析することで、一つの流派がどのようにして生まれ、どのような他の流派と影響を与え合い、そしてどのようにして分岐・発展していったのか、その複雑な歴史を再構築することが可能となる。

以上の分析から明らかなように、「柔術書」は単なる技術マニュアルではなかった。それは、流派のアイデンティティを構築し、維持し、そして次世代へと継承するための、極めて戦略的に設計された「総合的パッケージ」であった。技法(How)だけでなく、その背景にある思想(Why)、公家のお墨付きに代表される権威(Who says so)、そして系図が示す歴史(Where it comes from)を一体として伝えることで、流派という一つの共同体は、その独自性とブランド価値を高め、数多の競合の中で生き残りを図ったのである。

第四部:歴史的展開と後世への影響

第九章:分派の形成と隆盛

戸塚派楊心流の勢力

三浦楊心を源流とする楊心流は、江戸時代後期から幕末にかけて、その歴史の中で最も大きな隆盛期を迎える。この発展の立役者となったのが、戸塚彦介英俊である 17 。楊心流は中興の祖・江上武経を経て、戸塚彦介の父・戸塚彦右衛門英澄に受け継がれた。彦右衛門は江戸の芝西久保に道場を開き、多くの門人を育てた 2 。その跡を継いだ彦介の代になると、その名声はさらに高まり、門下に入る者や他流から学びに来る者が後を絶たず、その勢力は江戸の柔術界で最大級のものとなった 2 。

この隆盛により、楊心流は「戸塚派楊心流」の名で広く知られるようになった 2 。戸塚彦介は沼津藩の柔術指南役を務めたほか、幕府が設立した武芸訓練機関である講武所の柔術教授方頭取にも就任し、その実力と指導力は公にも認められていた 2 。戸塚派楊心流は、早くから「乱捕(乱取り)」と呼ばれる自由な攻防形式の稽古を導入したことでも知られ 2 、その実戦性は高く評価されていた。幕末の江戸において、戸塚派楊心流は柔術界の覇者として、他流派に大きな影響を与えたのである。

他流との融合―神道楊心流

江戸時代の武術流派は、閉鎖的にその伝統を守るだけでなく、他流の優れた技術や理論を積極的に取り入れることで、常に自己革新を続けていた。その好例が、幕末に創始された「神道楊心流」である 31 。

流祖の松岡克之助尚周は、当代随一の実力を誇った戸塚派楊心流を戸塚彦介に、そして当身や絞め技に優れた天神真楊流を磯正智に学んだ 31 。さらに彼は、剣術の直心影流の理合をも研究し、これらの柔術と剣術の精髄を融合させて、元治元年(1864年)に独自の流派「神道楊心流」を創始したのである 31 。この流派の成立は、柔術の発展が、単一の系統内での深化だけでなく、異なる流派間の積極的な交流と創造的な統合によってもたらされたことを明確に示している。優れた武術家は、自流の伝統に安住することなく、常に他流の長所を学び、それを自らの体系に取り込むことで、より完成度の高い武術を目指していた。このような絶え間ない進化と分派の形成こそが、江戸時代の柔術界の活力の源泉であった。

第十章:講道館柔道への道

嘉納治五郎への影響

明治維新を迎え、武士の時代が終わりを告げると、多くの古流柔術は存続の危機に立たされた。そのような中で、日本の武術を近代的な体育・教育のシステムとして再編し、世界的な武道へと発展させたのが、嘉納治五郎と彼が創始した講道館柔道である。嘉納治五郎は、柔道を創始するにあたり、複数の古流柔術を深く学んだが、その中でも特に大きな影響を受けたのが天神真楊流と起倒流であった 19 。

天神真楊流から固技や当身を、そして起倒流から投げ技の理合を学んだとされる。ここで重要なのは、起倒流が、第二部で述べた三浦与次右衛門義辰の三浦流と、陳元贇の拳法という共通の源流を持つ可能性が高いことである。起倒流の技術と思想は、講道館柔道の骨格形成に決定的な役割を果たした。事実、起倒流の形は、その武術的価値の高さから「古式の形」として講道館に正式に採用され、今日まで大切に保存・伝承されている 8 。これは、三浦義辰の系統を含む江戸初期の柔術の精華が、形を変えて現代柔道の中に生き続けていることを示す動かぬ証拠である。

古流から現代武道へ

明治10年代から20年代にかけて、新興の講道館柔道は、当時まだ大きな勢力を保っていた戸塚派楊心流などの古流柔術と、その優劣を競い合った 2 。特に、警視庁が主催した武術大会では、講道館の四天王と称された西郷四郎らが、戸塚派の強豪たちと数々の名勝負を繰り広げたと伝えられている。

この激しい競合の過程で、講道館は「乱取り」競技における合理性と教育システムとしての先進性を示し、次第に柔術界の主流となっていった。その結果、戸塚派楊心流を含む多くの古流柔術は勢力を失い、そのいくつかは歴史の中に埋もれていった 35 。しかし、これは古流柔術の完全な消滅を意味するものではなかった。嘉納治五郎は、古流の優れた技術や理念を「術」として排除するのではなく、教育的価値のある「道」の要素として講道館柔道の体系に巧みに吸収・再編した。

この歴史的プロセスは、一種の「淘汰と統合」のダイナミズムとして捉えることができる。時代の変化という新しい環境に適応できなかった流派は衰退したが、その優れた「遺伝子」、すなわち技や理念は、講道館柔道というより強力で社会的に適合した新しい体系に引き継がれ、生き残った。したがって、多くの古流柔術の衰退は、単なる「死」ではなく、そのエッセンスが現代武道へと昇華されるための、壮大な「変態」の過程であったと結論付けることができるのである。

終章:総括―「三浦流柔術書」が現代に問いかけるもの

三つの「三浦流」の再評価

本報告書は、「三浦流柔術書」という一つの主題から出発し、その名の下に存在する三つの異なる柔術流派―医師・三浦楊心の楊心流、陳元贇に学んだ三浦義辰の三浦流、そして竹内流の血脈である日本伝三浦流―の解明を試みた。これらの流派は、それぞれが医学、国際交流、戦国古伝という全く異なる背景を持ち、江戸時代初期という泰平の世の始まりにおいて、武術がいかに多様な思想と知識を取り込み、創造的な発展を遂げたかを象徴する存在であった。それらの錯綜した歴史を丹念に追うことで、単一の固定的イメージでは捉えきれない、日本柔術の豊かさと奥深さが明らかになった。

戦国から現代への武術精神の継承

本報告書の通奏低音であった「戦国時代という視点」は、武術の精神性が時代と共に変容しつつも、その核心が受け継がれてきたことを示している。戦国時代の合戦場における即物的で過酷な戦闘技術「組討」は、江戸時代に入ると、力に頼らず相手を制する「柔の理」や、人を生かしも殺しもする「殺活」の思想といった、深い哲学的思索と結びついた。これにより、武術は単なる殺傷の「術」から、心身を磨き、人間性を陶冶する「道」へと昇華を遂げた。そして、この精神性は、明治期に講道館柔道へと統合・再編され、形を変えながらも現代の武道の中に脈々と受け継がれている。この連続性の認識こそ、日本の武術文化を理解する上で不可欠な視座である。

文化遺産としての価値

「三浦流柔術書」に代表される古流柔術の伝書は、単なる武術の技術記録ではない。それは、近世日本の人々が、身体を通じて培った叡智の結晶である。そこには、洗練された身体操作の技術のみならず、医学的・解剖学的な知識、効果的な教育思想、そして人間と社会に対する深い洞察が凝縮されている。公家の権威を借りてその正統性を飾った巻物、朱と黒で描き分けられた精緻な「トンボ絵」、人体の理を説く「胴釈図」、そして師弟の絆を物語る「系図」。これら全てが一体となって、後世に伝えるべき貴重な文化遺産を形成している。これらの伝書の保存と研究は、我々が自らの文化の深層を理解し、先人たちの知の営みに敬意を払う上で、不可欠な責務と言えよう。

現代における意義

現代において、三浦流を含む古流柔術の伝承は、一部の熱心な保存会や研究者の努力によって、かろうじて維持されているのが現状である 36 。競技における勝敗や効率性が絶対的な価値を持つ現代社会において、これらの古武術が内包する、時間をかけた心身の鍛錬や、相手との調和を重んじる精神性は、ともすれば時代遅れのものと見なされがちである。しかし、だからこそ、その価値は再評価されるべきではないだろうか。古流柔術が伝える身体操作の精緻な叡智、そして「殺活自在」の思想に見られる生命への深い畏敬の念は、現代人が忘れかけている身体との向き合い方や、他者との関わり方を見つめ直すための、新たな視座を提供しうる可能性を秘めている。本報告書が、その埋もれた価値を再発見するための一助となることを切に願うものである。

引用文献

- 第一章 講道館柔道と揚心流 http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=4287

- 楊心古流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%8A%E5%BF%83%E5%8F%A4%E6%B5%81

- 三浦流(みうらりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E6%B5%81-1596960

- 三浦義辰(みうら よしとき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E7%BE%A9%E8%BE%B0-1112008

- 流儀の系譜 | 竹内流 備中伝 takenouchi-ryu bittyu-den https://takenouchiryu-bittyuden.com/?page_id=96

- #竹内流備中傳 について about #Takenouchiryu #Bitchuden | 東京 竹内流備中伝 Tokyo takenouchi ryu Bitchuden https://takenouchiryubicchu.amebaownd.com/pages/2534396/page_201707071832

- 柔術の源流 竹内流小具足 腰の廻に関する研究 http://150.60.32.66/docs/%E6%9F%94%E8%A1%93%E3%81%AE%E6%BA%90%E6%B5%81%E3%83%BB%E7%AB%B9%E5%86%85%E6%B5%81%E5%B0%8F%E5%85%B7%E8%B6%B3%20%E8%85%B0%E3%81%AE%E5%BB%BB%E3%81%84%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6.pdf

- 起倒流柔術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/009/

- 竹内流捕手腰廻小具足 - 竹内流 https://www.takenouchi-ryu.com/

- 竹内流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%86%85%E6%B5%81

- 829夜 『兵法家伝書』 柳生但馬守宗矩 - 松岡正剛の千夜千冊 https://1000ya.isis.ne.jp/0829.html

- 柔道 | 日本大百科全書 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/contents/nipponica/sample_koumoku.html?entryid=916

- 天神真楊流柔術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/005/

- 柔術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%94%E8%A1%93

- 歴史 – 総合拳法 - Sogo Kempo https://www.sogokempo.org/ja/history-3/

- 戸塚派揚心流流祖戸塚彦介英俊・二代戸塚英美墓 - 千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p411-012.html

- 戸塚楊心流流祖二代墓(県指定史跡) - 千葉市 https://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/bunkazai/totsukayoshinryu.html

- 連載『先人に学ぶ柔道整復』三十九 楊心流柔術(後編)殺法、活法、急所(当身)について https://news-shinkyujusei.net/20240225-5/

- 楊心流、長尾流躰術、天神眞楊流柔術「活流」につい て https://meiji.repo.nii.ac.jp/record/13156/files/jinbunkagakukiyo_50_343.pdf

- 日本武術至高の技術文化遺産 “絞める・落とす・活かす”「殺活術」の原理とは!? | 月刊秘伝2021年10月号 https://webhiden.jp/mag/202110/

- 楊心流柔術の当身秘伝 Yôshin ryû jûjutsu Atemi Hiden https://japanbujut.exblog.jp/20517995/

- 秋山義時(あきやまよしとき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A7%8B%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E6%99%82-1049267

- 三浦楊心(みうら ようしん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E6%A5%8A%E5%BF%83-1111996

- 楊心流と揚心古流 Yôshin ryû and Yôshinko ryû - 国際水月塾武術協会 International Suigetsujuku Bujutsu Association https://japanbujut.exblog.jp/20407792/

- 楊心流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%8A%E5%BF%83%E6%B5%81

- 大江仙兵衛(おおえ せんべえ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E6%B1%9F%E4%BB%99%E5%85%B5%E8%A1%9B-1059724

- 楊心流柔術巻物の史料調査 Historical research; Derived from the Mokuroku of Yoshin-ryu-jujutsu - 日体大リポジトリ https://nittaidai.repo.nii.ac.jp/record/1263/files/44-1-1-7.pdf

- 起倒流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E5%80%92%E6%B5%81

- 武道夜話ショート・ショート - 帆泊波ジャーナル http://www.bokuden.or.jp/~bunbkan/99_blank047.html

- 神道揚心流柔術|明治時代|歴 史 - 和道流空手道連盟 https://www.wado-ryu.jp/histor/meiji_01.html

- 神道揚心流とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A5%9E%E9%81%93%E6%8F%9A%E5%BF%83%E6%B5%81

- 神道揚心流 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E7%A5%9E%E9%81%93%E6%8F%9A%E5%BF%83%E6%B5%81

- 神道揚心流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E9%81%93%E6%8F%9A%E5%BF%83%E6%B5%81

- 1 武道の起源 - 現在、体系化されている柔道、剣道その他各種格闘技は、その発展過程をたど https://www.syaanken.or.jp/wp-content/uploads/2012/05/sh1234P001-008.pdf

- 柔道の源流 幕末名門柔術「天神真楊流」 - KKH-BRIDGE.com https://www.kkh-bridge.com/feature/20231229/KH5248LFA

- ごあいさつ - 古流武術伝習会・楊德館 https://yotokukan-jujitsu.jimdofree.com/

- 日本古武道協会 | トップページ | Old martial art of Japan https://www.nihonkobudokyoukai.org/

- 立身流演武 - 三浦市 - そらいろネット https://sorairo-net.com/rekishi/miura/koajiro/014.html