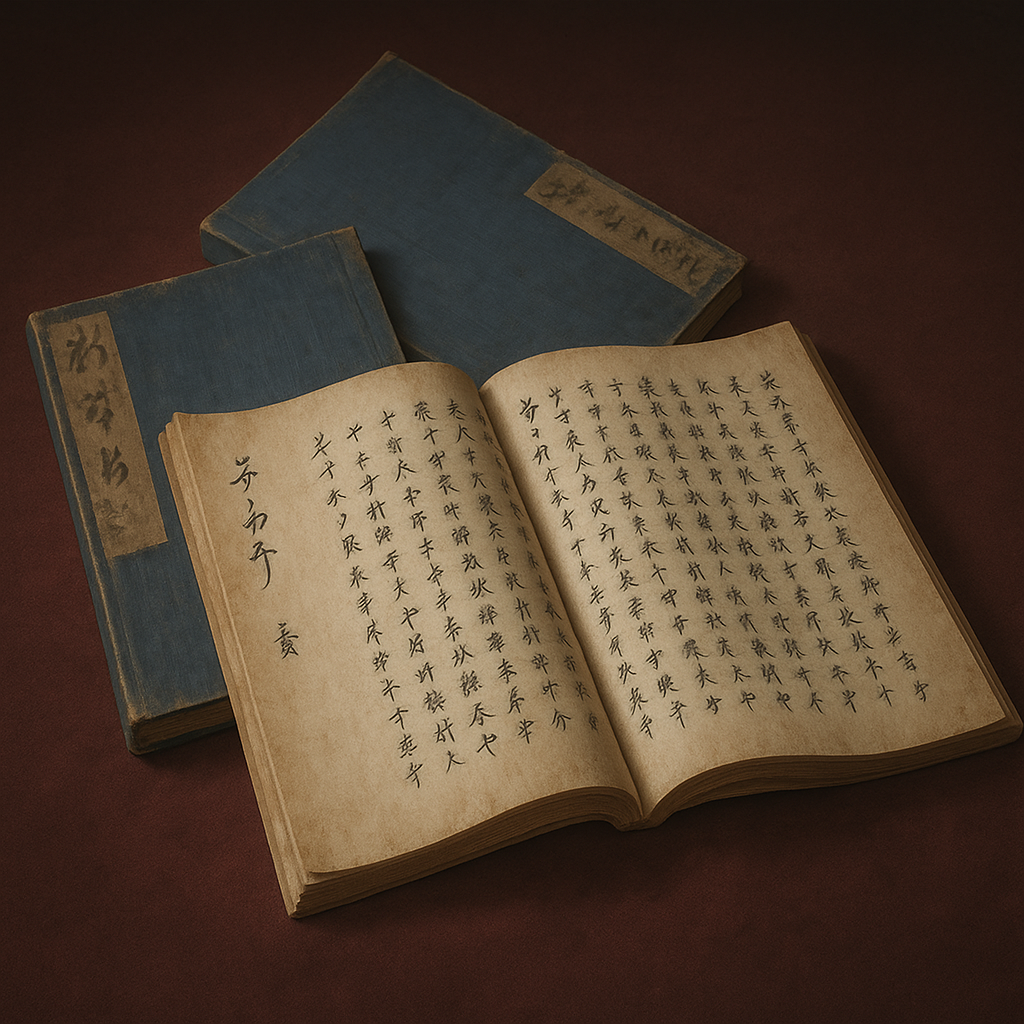

匠家極秘伝

『匠家極秘伝』は藤堂高虎の築城秘伝書ではなく、江戸中期の建築雛形本。高虎の築城術は実践と人的ネットワークの賜物。戦国期の「秘伝」は口伝の軍事機密だったが、江戸期には商業出版物へと変容。

『匠家極秘伝』と藤堂高虎の築城術:秘伝書伝説の解体と戦国技術史の実像

序論:『匠家極秘伝』と藤堂高虎を巡る通説の検証

日本の戦国時代における築城技術は、大名の興亡を左右する軍事戦略の根幹を成すものであった。その最高機密ともいえる技術は、特定の家や流派において「秘伝」として固く守られ、多くは文書に残されることなく、師から弟子へと口伝によって受け継がれてきたとされる。この「秘伝」という言葉が持つ神秘性は、後世の人々の想像力を掻き立て、数々の伝説を生み出してきた。

その代表例として挙げられるのが、「『匠家極秘伝』は、築城の名手として知られる戦国武将・藤堂高虎が著した、あるいは参考にしたとされる江戸時代初期の築城秘伝書である」という通説である [User Query]。この伝承は、藤堂高虎という稀代の築城家の卓越した技術の源泉を、一冊の神秘的な書物に求めようとする、歴史愛好家の尽きない知的好奇心を象エンブレムするものである。

しかし、本報告書がこれから詳述するように、この広く知られた通説は、史実とは大きく異なる。徹底的な書誌学的調査と歴史的文脈の分析を通じて、この伝承が後世に形成された一種の「伝説」であることが明らかとなった。

本報告書は、単にこの通説の誤りを指摘するに留まらない。まず、『匠家極秘伝』という書物の正体を厳密に特定し、その内容と成立背景を明らかにすることで、通説が成立するに至った歴史的誤解の構造を解き明かす。その上で、ご依頼者が真に探求されているであろう「藤堂高虎の築城術の核心は何か」「彼の知識はいかにして獲得されたのか」、そして「戦国時代における技術伝承の実態とはどのようなものであったのか」という、より本質的な問いに深く迫ることを目的とする。

『匠家極秘伝』を巡る伝説の解体作業は、我々を戦国時代の技術史の核心、すなわち書物という「モノ」ではなく、生身の人間の身体と組織に宿る「ワザ」の探求へと導くであろう。

第一章:『匠家秘伝』の実像 ― 江戸中期の建築雛形本

通説の検証にあたり、まず『匠家極秘伝』という書物そのものの正体を、客観的な書誌情報に基づいて特定する必要がある。調査の結果、この書物は藤堂高虎とも、戦国時代の築城術とも全く接点のない、江戸時代中期に出版された一般建築書であることが判明した。

1.1 書誌情報の特定:著者、年代、書名の解明

ご依頼の『匠家極秘伝』に関する通説は、その最も基本的な書誌情報において、史実と決定的な乖離を見せている。

- 書名と著者: 『匠家極秘伝』は通称であり、古書店や公文書館の目録では『匠家秘伝』または『雛形 匠家秘伝』として著録されていることが多い 1 。そして、その著者は藤堂高虎ではなく、「広丹晨父(こうたんしんぷ)」という人物である 1 。この広丹晨父なる人物の詳細は不明な点が多いが、少なくとも戦国武将でないことは確かである。

- 刊行年: 本書が刊行されたのは、戦国時代や江戸時代初期ではない。初版は享保12年(1727年)であり、これは江戸時代中期、八代将軍徳川吉宗の治世にあたる 1 。藤堂高虎の没年である寛永7年(1630年)から数えても、実に97年後の出版物である。

これらの客観的な書誌情報は、本書が「藤堂高虎が著した江戸初期の秘伝書」であるという通説を、根底から覆す動かぬ証拠である。

1.2 内容の精査:城郭技術書ではない「木割書」

書物の内容を精査すると、その主題が城郭建築ではないことが一層明確になる。『匠家秘伝』は、いわゆる「木割書(きわりしょ)」と呼ばれるジャンルの建築書である 1 。木割とは、建物を構成する各部材の寸法を、柱の太さや柱間の距離を基準とした比例関係によって定める、日本の伝統的な設計手法を指す 5 。

国立公文書館所蔵本や各種目録によれば、『匠家秘伝』は乾坤(上下)二巻から成り、その内容は以下の通りである 1 。

- 上巻: 寸法の基本である「尺式」、土地の吉凶を占う「四神相応地説」、寺社建築の様式を説く「造堂式」、建物の組物に関する「枓枅(ときょう)式図」など。

- 下巻: 屋根の垂木の配置法である「扇罫図」「斜矩図」や、軒の形式を図解した「軒式図説」など。

これらは全て、寺社仏閣や住宅といった一般的な木造建築、さらには陰陽道に基づく家相(占い)に関する記述である 6 。藤堂高虎の専門分野であったはずの、**石垣、堀、天守、枡形虎口(ますがたこぐち)**といった、城郭特有の軍事防御施設に関する記述は一切含まれていない。この事実からも、『匠家秘伝』が築城術の秘伝書でないことは明白である。

1.3 歴史的文脈:「雛形本」ブームと出版文化

では、なぜこのような建築書が「極秘伝」という名を冠して出版されたのか。その答えは、本書が刊行された江戸時代中期の出版文化にある。

平和な時代が長く続いた18世紀の日本では、商業出版が隆盛を極め、様々な分野の実用書や手引書が「雛形本(ひながたぼん)」として刊行され、広く庶民にまで流通した 7 。雛形本は、建築様式 4 、着物のデザイン 10 、料理の献立 8 、美容法 11 など多岐にわたり、図版を多用して分かりやすく解説する点に特徴があった。『匠家秘伝』もまた、この潮流の中に位置づけられる建築雛形本の一つなのである 12 。

この時代、「秘伝」という言葉は、かつて特定の家や流派のみで秘匿されていた専門知識が、商品として一般向けに公開される際の、いわばキャッチコピーとして盛んに用いられた 13 。『匠家秘伝』あるいは『匠家極秘伝』という書名は、それが持つ軍事的な機密性を示すものではなく、むしろ「これまで門外不出とされてきた専門家の知識を、あなたにもお教えします」という商業的な意図を反映したものであったと考えられる。

第一章の小括

以上の分析から、『匠家極秘伝』と藤堂高虎を巡る通説は、複数の歴史的誤解が重なって形成された、史実に基づかない後世の伝説であると結論づけられる。その正体は、高虎の死から約1世紀後、平和な江戸時代中期に広丹晨父という人物によって著された、城郭とは無関係な一般建築の雛形本である。「極秘伝」という名称は、当時の出版文化における商業的な修辞に過ぎない。

この通説が生まれた背景には、「藤堂高虎」という築城名人の偉大なイメージと、「極秘伝」という言葉の持つ神秘的な響きが、時代を超えて安易に結びつけられたという事情があるだろう。

こうして、ご依頼の書物に関する直接的な謎は解明された。しかし、この結論は同時に、我々をより本質的な問いへと導く。すなわち、「書物に依らなかったのであれば、藤堂高虎の卓越した築城術は、一体どこから生まれたのか」という問いである。次章では、この新たな問いの探求へと進む。

第二章:築城の名手、藤堂高虎 ― その技術と知識の源泉

『匠家極秘伝』が藤堂高虎と無関係である以上、彼の技術の源泉を別の場所に求めなければならない。高虎の築城術は、一冊の秘伝書から得られた静的な知識ではなく、数多の実戦と普請(工事)の経験、そして彼が意のままに動かした専門技術者集団との協業から生まれた、動的な知恵の結晶であった。

2.1 生涯と築城家としての評価

藤堂高虎(1556-1630)は、近江国の貧しい土豪の家に生まれながら、浅井長政を皮切りに7度主君を変え、最終的には徳川家康の絶大な信頼を勝ち取り、伊勢津藩32万石の大名にまで登り詰めた、戦国乱世を象徴する人物である 14 。その過程で彼が一貫して発揮したのが、築城家としての比類なき才能であった。

高虎は、加藤清正や黒田如水(官兵衛)と並び「築城三名人」の一人に数えられ、その生涯で関わった城は大小20以上にのぼるとされる 15 。特に徳川家康に仕えて以降は、幕府の威信をかけた「天下普請」において、江戸城、二条城、篠山城など、数々の重要拠点の設計・監督(縄張り)を任された 17 。これは、彼の技術が当代随一と認められていたことの証左に他ならない。

2.2 高虎流築城術の革新性

藤堂高虎が手掛けた城には、それ以前の城郭とは一線を画す、合理的かつ実戦的な思想に貫かれたいくつかの際立った特徴が見られる。これらは「高虎流」とも言うべき独自のスタイルを形成し、その後の日本の城郭建築に決定的な影響を与えた。

- 高く聳える石垣(高石垣): 高虎の城の最大の特徴は、敵兵を物理的に寄せ付けない、高く切り立った石垣である。特に伊賀上野城の本丸西面に築かれた高さ約30メートルの高石垣は、大坂城と並び称される圧巻のスケールを誇る 14 。彼は石垣の勾配を緩やかにする「反り」を少なくし、ほぼ垂直に築き上げることで、防御力を最大限に高めた 19 。

- 規格化された天守(層塔型天守): 従来の天守が、下層から上層へと徐々に小さくなる複雑な屋根構成(望楼型)を持っていたのに対し、高虎は各階がほぼ同じ平面形で、単純に積み上げられたような「層塔型」の天守を創始した 16 。この様式は、部材を規格化しやすく、建設が容易で工期を短縮できるという大きな利点があった 19 。高虎が築いた今治城がその最初の例とされ、後の江戸城天守にも採用されるなど、近世城郭天守の標準形式となった 21 。

- 合理的な区画配置(方形の曲輪): 戦国時代の城が、山の地形に合わせて複雑な形状の曲輪(くるわ、城内の区画)を配置したのに対し、高虎は平地に築城する際に、直線的で四角い曲輪を整然と組み合わせる縄張りを多用した 19 。これにより、石垣や多聞櫓(たもんやぐら)の建設が効率化され、天下普請のような大規模・短期間の工事に対応することが可能となった。

- 鉄壁の出入口(内枡形虎口): 城門を突破しようとする敵を迎え撃つため、門の内側に四角い空間(枡形)を設け、三方向から集中攻撃を浴びせる防御施設が「内枡形虎口」である。高虎は、この極めて防御効果の高い構造を、宇和島城などで日本で最初期に導入したとされている 19 。

- 城と町の融合(総構えと都市計画): 高虎の視野は城郭単体にとどまらなかった。津城の改修においては、城下町全体を堀や土塁で囲む「総構え」の発想を取り入れ、さらに伊勢街道を城下に引き込むことで、軍事拠点としての機能と宿場町としての経済的発展を両立させた 17 。

2.3 技術習得の源泉:書物ではなく実践と人的ネットワーク

これほど革新的で体系的な築城術を、高虎はいかにして身につけたのか。その答えは、書斎での学習ではなく、過酷な現場での実践と、彼が築き上げた人的ネットワークの中にあった。

高虎の築城家としてのキャリアの原点は、彼が心から敬愛した主君・豊臣秀長(秀吉の弟)に仕えた時代にある 22 。秀長自身が築城の大家であり、高虎は秀長のもとで普請奉行として、織田信長の安土城築城や、和歌山城、大和郡山城などの大規模な築城プロジェクトに次々と従事した 14 。これらの現場経験を通じて、彼は石の組み方から縄張りの要諦まで、築城に関わるあらゆる実務知識を吸収していったのである 25 。

さらに重要なのは、高虎が自身の出身地である近江国(現在の滋賀県)の優れた専門技術者集団を巧みに組織し、その能力を最大限に引き出した点である 14 。高虎の築城術は、彼個人の才能だけでなく、彼が率いた「匠」たちの卓越した技術力によって支えられていた。

2.4 高虎を支えた「匠」たち:穴太衆と甲良大工

高虎の築城を物理的に可能にしたのが、近江国に拠点を置く二つの専門技術者集団、「穴太衆」と「甲良大工」であった。

-

石垣のスペシャリスト「穴太衆(あのうしゅう)」:

比叡山麓の坂本(大津市)を拠点とした石工集団 26。彼らは、自然石をほとんど加工せずに、石の形や重心を見極めて巧みに積み上げる「野面積み(のづらづみ)」という技法を得意とした 26。その堅固かつ見た目にも美しい石垣は「穴太積み」とも呼ばれ、高く評価されていた。高虎は、安土城の普請などを通じて彼らの技術の重要性を認識し、自らが手掛ける城の石垣普請に全面的に起用した 14。伊賀上野城の壮大な高石垣は、まさに高虎の構想力と穴太衆の技術力が融合した結晶である。 -

木造建築のスペシャリスト「甲良大工(こうらだいく)」:

高虎の故郷と同じ、近江国甲良町を拠点とした宮大工の集団 21。彼らは古くから寺社建築で培った高度な木工技術を有していた。高虎は、この同郷の技術者集団を配下に置き、天守や櫓といった城郭の木造建築部分を担わせた。規格化された部材を効率的に組み上げる層塔型天守の実現には、彼らの精緻な加工技術と組織的な生産能力が不可欠であったと考えられる。

第二章の小括

藤堂高虎の「秘伝」とは、一冊の書物に記された知識ではなかった。それは、豊臣秀長という優れた師の下で培った実践知と、穴太衆や甲良大工といった当代随一の専門技術者集団を発掘し、彼らを適材適所で活用して巨大なプロジェクトを完遂させる、卓越した**「プロデューサー」としての能力**そのものであった。

彼は、石垣という土木技術と、天守という建築技術を統合し、さらに都市計画という社会工学的な視点をも加味して、一つの城を築き上げた。彼の真価は、個別の技術を「所有」することにあったのではなく、様々な専門知識と技能を「活用」し、一つの目的に向かって統合するマネジメント能力にあったのである。この総合的なプロデュース能力こそが、藤堂高虎を稀代の築城名手たらしめた真の源泉であった。

表1:藤堂高虎が関与した主要城郭一覧

|

城名(ふりがな) |

所在地 |

関与した年代(西暦) |

役割 |

主な特徴・特記事項 |

|

和歌山城(わかやまじょう) |

和歌山県和歌山市 |

1585年 |

普請奉行 |

高虎が初めて本格的に関与した築城。豊臣秀長の指揮下。 |

|

赤木城(あかぎじょう) |

三重県熊野市 |

1589年 |

築城 |

北山一揆鎮圧の拠点。初期の高虎流縄張りの特徴が見られる。 |

|

宇和島城(うわじまじょう) |

愛媛県宇和島市 |

1596年-1601年 |

築城 |

海に面した要害。不等辺五角形の縄張りと内枡形虎口を導入。 |

|

今治城(いまばりじょう) |

愛媛県今治市 |

1602年-1604年 |

築城 |

日本初の層塔型天守、海水を引き込んだ広大な三重の水堀を持つ。 |

|

篠山城(ささやまじょう) |

兵庫県丹波篠山市 |

1609年 |

縄張り(総奉行) |

天下普請。大坂の豊臣氏を包囲する拠点として築かれた。 |

|

亀山城(かめやまじょう) |

京都府亀岡市 |

1609年-1610年 |

縄張り(総奉行) |

天下普請。層塔型天守が築かれた。 |

|

伊賀上野城(いがうえのじょう) |

三重県伊賀市 |

1608年-1612年 |

大改修 |

大坂城に対抗するため、高さ約30mの壮大な高石垣を築く。 |

|

津城(つじょう) |

三重県津市 |

1611年- |

大改修 |

居城として整備。輪郭式の縄張りで城下町と一体的に計画。 |

|

江戸城(えどじょう) |

東京都千代田区 |

1604年- |

修築(縄張り) |

徳川幕府の本拠地。天下普請における縄張りを担当。 |

|

二条城(にじょうじょう) |

京都府京都市 |

1624年-1626年 |

修築 |

後水尾天皇の行幸に備え、天守などを増築。 |

出典: 14

第三章:戦国・江戸初期における築城技術の秘伝と伝承

藤堂高虎の事例は、戦国時代の技術が書物ではなく、人間と組織に宿っていたことを示唆している。この章では、視点を高虎個人からさらに広げ、「秘伝」という概念が戦国時代と平和な江戸時代でどのように異なっていたのかを比較分析し、当時の技術伝承の実態をより深く掘り下げる。

3.1 戦国期における「秘伝」の本質:軍事機密としての口伝

戦国時代において、築城術は一国の存亡を左右する最高の軍事機密であった。城の構造、弱点、防御思想といった情報が敵方に漏洩することは、即、城の陥落と一族の滅亡に直結した。そのため、築城技術が詳細な図面や文書として残されることは極めて稀であった 31 。

技術伝承の主要な手段は、**口伝(くでん)**であった。これは、師匠(親方)が弟子に対し、言葉と実践を通じて直接的に技術を伝える方法である。前章で述べた石工集団「穴太衆」はその典型例である。彼らは、どの石をどのように積めば堅固な石垣になるかという力学的な知識や、石の性質を見抜く眼力を、現場での長年の経験を通して身体で覚え込ませた 31 。彼らが語る「石の声を聞く」という言葉は、文字や数値では表現不可能な、身体化された暗黙知の重要性を象徴している 31 。

この時代の「秘伝」とは、書物に記された知識体系ではなく、 生身の人間の身体と経験に深く刻み込まれた、非公開の技能そのもの を指していた。それは、他者による模倣や盗用が極めて困難な、属人性の高い技術であった。

3.2 比較分析:『匠明』― 本物の大工秘伝書の実態

戦国時代が終わり、世の中が安定に向かう江戸時代初期になると、「秘伝」のあり方に変化が生じる。その実態を理解する上で、絶好の比較対象となるのが、木割書**『匠明(しょうめい)』**である。

『匠明』は、藤堂高虎とほぼ同時代、慶長13年(1608年)に、後に江戸幕府作事方大棟梁となる紀州出身の大工・平内政信(へいのうちまさのぶ)によって著された、現存する最古級の体系的な建築技術書である 34 。全五巻からなり、門、社殿、仏塔、仏堂、殿舎の木割(設計基準)が詳細に記されている 38 。

この『匠明』は、平内一族がその高度な建築技術を他者に漏らすことなく、子々孫々へと継承していくための**「一子相伝の秘伝書」**として作成された 36 。つまり、これは特定の職能集団が、自らの技術的優位性と権威を保持するために、知識を体系化し、内部文書として秘匿したものである。城郭に関する記述は限定的で、あくまで寺社仏閣や殿舎建築が中心であった 37 。

『匠明』と、本報告書の主題である『匠家秘伝』を比較すると、その性格の違いは一目瞭然である。『匠明』が、専門家集団が自らの技術的権威を守るために作成した「内部向けの真の秘伝書」であるのに対し、『匠家秘伝』は、そうした専門知識を簡略化し、一般大衆に販売するために作られた「外部向けの商品」であった。この比較を通じて、「秘伝書」という言葉で一括りにされる書物にも、その目的や性格において大きな隔たりがあったことが理解できる。

3.3 「秘伝」概念の変容:軍事機密から文化的権威、そして商品へ

藤堂高虎、平内政信、そして広丹晨父。この三者が関わる技術伝承のあり方を時代順に並べることで、「秘伝」という概念が、時代背景に応じてその意味を大きく変容させていった様が浮かび上がる。

- 戦国時代(藤堂高虎と穴太衆):

- 秘伝の形態: 口伝、身体知、組織的技能

- 秘伝の性格: 軍事機密 。国家の存亡に関わるため、徹底的に秘匿され、文書化は避けられた。

- 江戸初期(平内政信と『匠明』):

- 秘伝の形態: 家伝の秘伝書(写本)

- 秘伝の性格: 職能集団の技術的権威の源泉 。戦乱が終わり、技術が軍事機密としての性格を薄める一方で、幕府や大名から仕事を得るための専門性の証として、知識が体系化・文書化され、ギルド内部で秘匿された。

- 江戸中期(広丹晨父と『匠家秘伝』):

- 秘伝の形態: 商業出版物(木版本)

- 秘伝の性格: 一般大衆向けの文化商品 。泰平の世が続き、文化が爛熟する中で、かつて専門家の独占物であった「秘伝」が、知的好奇心を満たすための読み物として、あるいは実用的な手引書として広く販売されるようになった。

ご依頼の『匠家極秘伝』を巡る混乱の根源は、この 言葉の多義性を見過ごし、異なる時代の「秘伝」の概念を混同してしまった ことにある。藤堂高虎は(1)の「軍事機密」の世界の人物であり、彼が活用した技術は書物の形をとらなかった。一方、『匠家極秘伝』は(3)の「文化商品」の世界の産物であり、その内容は軍事とは無縁であった。この時代的な断絶と概念の変容を理解することこそが、本件の謎を解く鍵となる。

表2:『匠家秘伝』と『匠明』の書誌情報比較

|

比較項目 |

『匠家秘伝』(通称:匠家極秘伝) |

『匠明』 |

|

主な書名 |

『雛形 匠家秘伝』 |

『匠明』 |

|

著者 |

広丹晨父(こうたんしんぷ) |

平内政信(へいのうちまさのぶ) |

|

成立・刊行年 |

享保12年(1727年)刊行 |

慶長13年(1608年)成立 |

|

時代区分 |

江戸時代中期 |

江戸時代初期(安土桃山時代の技術体系) |

|

主な内容 |

堂宮建築、家相、規矩術(作図法) |

門、社寺、塔、殿舎の木割(設計基準) |

|

対象建築 |

寺社、住宅など一般建築 |

寺社、殿舎など格式高い建築 |

|

「秘伝」の性格 |

一般向け出版物(商品) 。広く流布させることを目的とした商業的な「秘伝」。 |

一子相伝の秘伝書(家宝) 。平内家の技術的権威を保持するための内部文書。 |

出典: 1

結論:『匠家極秘伝』伝説から浮かび上がる築城術の実態

本報告書は、「『匠家極秘伝』は藤堂高虎が参考にした築城秘伝書である」という通説の徹底的な検証から始まった。調査の結果、この通説は史実とは異なる、後世に形成された伝説であることが明らかとなった。しかし、この伝説の解体作業は、我々をより深く、本質的な歴史の真実へと導くものであった。本調査によって得られた結論を、以下に総括する。

-

『匠家極秘伝』の正体は、藤堂高虎と無関係な江戸中期の建築雛形本である。

書誌学的分析により、『匠家極秘伝』の通称で知られる書物は、正しくは『匠家秘伝』といい、著者は広丹晨父、刊行は高虎の死から約1世紀後の享保12年(1727年)であることが確定した。その内容は城郭とは無関係な一般の寺社仏閣や住宅の設計法、家相に関するものであり、「極秘伝」という名称は当時の出版文化における商業的な宣伝文句であった。 -

藤堂高虎の築城術の源泉は、書物ではなく、実践と人的ネットワークの活用にあった。

高虎の卓越した技術は、特定の秘伝書に依るものではなかった。その源泉は、豊臣秀長の下で数々の大規模な築城事業に携わった実践経験と、石垣の「穴太衆」や木工の「甲良大工」といった、当代随一の専門技術者集団を見出し、彼らを統率して巨大プロジェクトを完遂させる卓越したマネジメント能力にあった。彼の真価は、個別の技術を持つ「職人」としてではなく、それらを統合する「総合プロデューサー」として発揮された。 -

戦国時代の「秘伝」の本質は、文書ではなく口伝による技能継承であった。

築城術のような軍事機密は、情報漏洩を防ぐため、文書化されることは極めて稀であった。技術は、師から弟子へと現場での実践を通じて直接伝えられる「口伝」によって継承された。これは、江戸時代に入り、職能集団の権威の証として『匠明』のような「家伝書」が作られ、さらに江戸中期には『匠家秘伝』のような「商業出版物」が流通するようになった文化とは、本質的に異なる。「秘伝」という言葉が持つ意味は、時代と共に劇的に変容したのであり、この変容の理解こそが、通説の誤解を解く鍵であった。

最終的な見解

「藤堂高虎と『匠家極秘伝』」という伝説は、史実ではない。しかし、この一見すると単純な誤解を丹念に解きほぐすプロセスは、我々に戦国から江戸へと至る日本の技術史のダイナミックな変遷を浮き彫りにしてくれた。

戦国時代の「匠の技」の核心は、書物という静的な「モノ」にではなく、 実践の中で組織され、人から人へと受け継がれていく動的な「ワザ」と「人の繋がり」そのものにあった 。藤堂高虎という人物の偉大さもまた、彼が何か特別な知識を「所有」していたからではなく、彼が多くの人々の知識と技術を「結集」させ、時代を画する巨大な構造物を現出させた点にある。

『匠家極秘伝』という一冊の書物を巡る探求は、最終的に、書物には書かれなかった時代の真実、すなわち、歴史を動かす力が、知識の集積そのものよりも、それを活用し、人々を動かす人間の営みの中にこそ宿るという、普遍的な洞察へと我々を導いた。これこそが、本調査における最大の収穫である。

引用文献

- 〈雛形〉匠家秘伝[匠家極秘伝](2種) - Apple Books https://books.apple.com/us/book/%E9%9B%9B%E5%BD%A2-%E5%8C%A0%E5%AE%B6%E7%A7%98%E4%BC%9D-%E5%8C%A0%E5%AE%B6%E6%A5%B5%E7%A7%98%E4%BC%9D-2%E7%A8%AE/id6749199715

- 雛形匠家極秘伝 乾坤 2冊揃 絵入 - 日本の古本屋 https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=562933671

- 匠家秘伝 - 国立公文書館 デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/das/meta/F1000000000000032148

- 江戸時代庶民文庫 76巻 〈雛形〉匠家秘伝ほか - 大空社 https://www.ozorasha.co.jp/publication/classic/978_4_86688_076_1.html

- 建築に関連する「木割法」という方法がどういうものか知りたい。 | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000153699&page=ref_view

- 『匠家故実録』に見る建築儀礼 https://atomi.repo.nii.ac.jp/record/3102/files/atomi-KJ00000204806.pdf

- 雛形本(ひながたぼん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%9B%9B%E5%BD%A2%E6%9C%AC-120441

- Spring 江戸時代の料理本 レシピと献立集 - 神戸女子大学図書館 http://lib.yg.kobe-wu.ac.jp/exhibition48.html

- 建築資料が語る江戸時代の千總 - 千總文化研究所 / Institute for Chiso Arts and Culture https://icac.or.jp/public/6243/

- [コラム]図書紹介7:小袖雛形本 *会員限定 https://icac.or.jp/member/posts/6985

- 原始化粧から伝統化粧の時代へ 江戸時代1 伝統化粧の完成期、武家から町人主役の文化へ https://www.cosmetic-culture.po-holdings.co.jp/culture/cosmehistory/014.html

- いろは雑工記 第2回 規矩準縄 http://www.jia-tokai.org/archive/sibu/architect/2008/08/ekata.html

- 秘伝の書~ヒミツ ナノニハ ワケガ アル~ | 企画展示 | 古書の博物館 西尾市岩瀬文庫 https://iwasebunko.jp/event/exhibition/entry-149.html

- 家康に信頼された築城名人 藤堂高虎 https://wako226.exblog.jp/243262140/

- (藤堂高虎と城一覧) - /ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/16986_tour_067/

- 藤堂高虎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%A0%82%E9%AB%98%E8%99%8E

- 津の発展と築城の名手・藤堂高虎 - 三重の文化 https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/rekishi/kenshi/asp/arekore/detail9.html

- 変節漢?忠義者?~「城造りの天才」藤堂高虎 – Guidoor Media https://www.guidoor.jp/media/todo-takatora/

- 築城の名手・藤堂高虎|築城で徳川家康を支えた男の極意とは? - 日本の城 Japan-Castle https://japan-castle.website/japanese/takatora-chikujyojyutsu/

- 藤堂高虎の城造りに見られる独創性とその理念について https://www.arskiu.net/book/pdf/1459408572.pdf

- 藤堂高虎の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7563/

- 地図に残る武将 藤堂高虎|金子ゆうき - note https://note.com/yukisankanesan/n/n76c421d37b10

- 藤堂高虎 三重の武将/ホームメイト https://www.touken-collection-kuwana.jp/mie-gifu-historian/mie-toudou/

- 築城の名手 藤堂高虎の武将としての生き方と城づくり - お城カタリスト https://shiro1146.com/blog/takatora-01/

- 築城の名手とされる藤堂高虎は、築城の技術をいつ頃、どこで、誰に教わったのかを知りたい。 | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000252976&page=ref_view

- 石工集団穴太衆とは 日本の城研究記 https://takato.stars.ne.jp/kiji/anou.html

- 「穴太衆(あのうしゅう)」って何をした人たちなの?ー「超入門! お城セミナー」第48回【歴史】 https://shirobito.jp/article/634

- 図説日本の城郭シリーズ④ 築城の名手藤堂高虎 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/291/

- 藤堂高虎の武将年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/63561/

- 超入門!お城セミナー 第86回【武将】7度も主君を変えた築城名人がいるって本当? - 城びと https://shirobito.jp/article/1018

- 【石垣づくり400年の技 口伝で紡ぐ】石垣職人の集団「穴太衆」15代目/粟田建設社長 粟田 純徳氏 https://www.kensetsunews.com/web-kan/693661

- 『塞王の楯』刊行記念【対談】千田嘉博×今村翔吾(前編) 城と石垣 ... https://book.asahi.com/article/14491056

- 穴太衆石積みの歴史と技法 https://www.osaka-geidai.ac.jp/assets/files/id/860

- 平内政信(へいのうちまさのぶ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B3%E5%86%85%E6%94%BF%E4%BF%A1-1107231

- 書籍 「匠明」 - 一般社団法人 和歌山県建築士会 https://www.wakayama-aba.jp/%E6%9B%B8%E7%B1%8D%E3%80%80%E3%80%8C%E5%8C%A0%E6%98%8E%E3%80%8D

- 匠明の秘伝書 - 豆知識|寺院、神社の新築、改修、屋根(銅・チタン)、地震対策はカナメ https://www.caname-jisha.jp/cms/?p=1107

- 光浄院客殿 - 三井寺文化遺産ミュージアム https://miidera-museum.jp/cultural-property/contents/20/

- 四天王寺流・建仁寺流建築の木割に関する比較研究 - 芝浦工業大学 建築学部 建築学科 https://www.arch.shibaura-it.ac.jp/multidatabases/multidatabase_contents/download/871/4a947bf9f3d9922c080f7819ab459961/1671?col_no=2&frame_id=795

- 京町家との格闘をお話ししてみなさんと一緒に考えます|梶秀 - note https://note.com/gentle_jacana118/n/ne08bd8285557