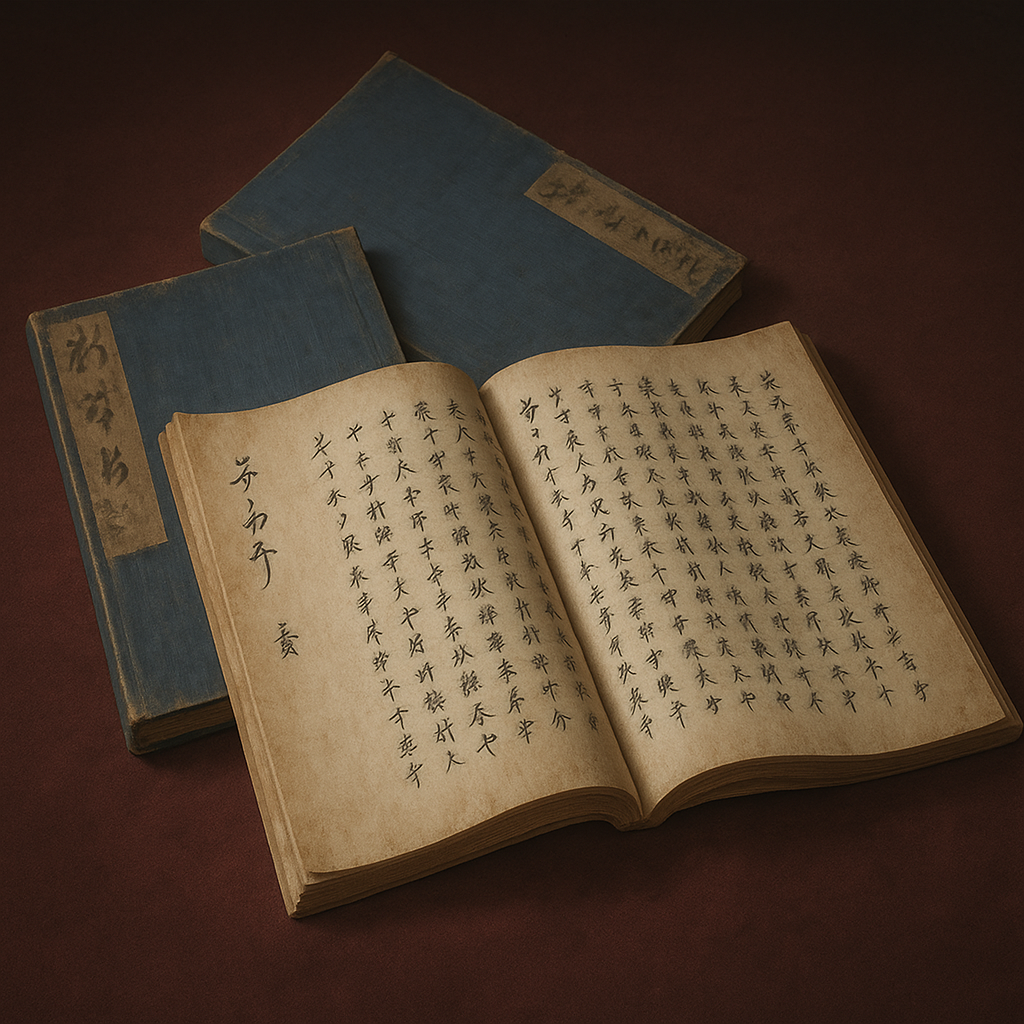

医書大全

戦国時代、堺の阿佐井野宗瑞は明の『医書大全』を日本初の木版医学書として刊行。知識を公共化し、医療水準を向上させ、乱世に知と人道の光を灯した。

『医書大全』と戦国日本 ― 医学知識の革命と時代の胎動

序論:戦国乱世に灯った知性の光

問題提起:なぜ『医書大全』は戦国時代の日本で渇望されたのか

本報告書は、明代中国で成立した一冊の医学書『医書大全』が、なぜ戦国時代末期の日本、とりわけ特異な自由都市・堺において、一介の医師である阿佐井野宗瑞(あさいのそうずい)の情熱と私財によって復刻されねばならなかったのか、という根源的な問いから筆を起こす。この事業は、単なる稀覯書の複製という行為に留まるものではない。それは、戦国という時代の社会構造、経済力、そして知的欲求が複雑に絡み合い、生み出した文化史上の巨大な画期であった。本書の刊行は、武力による秩序の再編が進行する一方で、知による社会基盤の構築もまた、時代の不可欠な要請であったことを物語っている。本報告書は、この歴史的事業の全貌を解き明かし、それが戦国時代の精神性をいかに体現していたかを論証するものである。

通説「日本最初の医学書」の精密な再定義

利用者様の認識にある通り、阿佐井野宗瑞版『医書大全』は、しばしば「日本で最初の医学書」と称されることがある。しかし、この表現は歴史的文脈の中で精密に再定義される必要がある。日本には、平安時代に丹波康頼(たんばのやすより)が編纂した『医心方』という、現存する最古の医学全書が存在する。したがって、文字通りの「最初」ではない。

では、宗瑞版『医書大全』の真の画期性とは何であったのか。それは、「日本で初めて木版印刷によって体系的かつ網羅的な臨床医学の教科書として出版され、知識の公共財化を成し遂げた」点にある。それまでの医学知識が、一部の権門や寺社、特定の流派の間で、写本という閉鎖的な形態で秘匿されがちであったのに対し、宗瑞版は印刷技術を駆使することで、高度な医学知識を広く社会に解放した。これは、知識が一部の者による「所有」の対象から、多くの実践者が「利用」可能な公的インフラへと転換した瞬間であり、日本医学史におけるパラダイムシフトの幕開けを告げるものであった。

本報告書の構成と目的

本報告書は、まず第一章で原典たる明版『医書大全』の成立背景と、その内容が当時の中国医学の最先端であったことを明らかにする。続く第二章では、本書が伝来する以前の日本の医療状況を概観し、戦乱と疫病によって深刻化した医療需要に対し、既存の医学知識がいかに無力であったかを描き出すことで、新たな知識体系への「渇望の土壌」が形成されていたことを論じる。第三章では、この歴史的事業を成し遂げた阿佐井野宗瑞という人物と、彼の活動を可能にした国際自由都市・堺の特異性に焦点を当てる。第四章では、天正三年(1575年)に行われた刊行事業の具体的な内容、すなわち学術的な校訂作業と、その背景にある経済的・技術的な側面を分析し、これが一種の「知のインフラ投資」であったことを示す。第五章では、本書が日本の医師たちにもたらした具体的な医学理論と診断・治療法を解説し、その実践的価値を明らかにする。第六章では、本書の刊行が日本の医学界、ひいては戦国・安土桃山時代の社会に与えた衝撃と影響を多角的に考察する。最後に、結論として、この事業が戦国という破壊と創造の時代の精神を凝縮した不滅の記念碑であることを位置づける。

第一章:原典『医書大全』の成立 ― 明代中国の医学的到達点

1.1 編者・熊均と明代中期の医学思潮

『医書大全』の原典は、15世紀の明代中国において、医師であった熊均(ゆうきん、字は宗立)によって編纂された。彼が活動した明代中期は、経済の発展と文化の成熟を背景に、実学を重んじる気風が社会全体に満ちていた時代である。医学の世界においても、それまでの観念的で煩雑な理論よりも、臨床現場で即座に役立つ、実践的な知識の集大成が強く求められていた。熊均自身は、独創的な学説を打ち立てた思想家というよりは、むしろ卓越した編集者、キュレーターであった。彼の功績は、先行する時代の膨大な医学的知見を渉猟し、その中から臨床的に価値の高い情報を取捨選択し、一人の医師が座右に置いて参照できる形に体系化した点にある。

1.2 金元医学の集大成としての『医書大全』

本書の医学的内容の中核をなすのは、宋代から元代にかけて隆盛した「金元四大家」の学説、とりわけ臨床応用を極めて重視した李杲(りこう)と朱丹渓(しゅたんけい)の二大家の理論、すなわち「李朱医学」である,。李杲は脾胃(消化器系)の機能を重視し、内傷病(ストレスや過労、不摂生による疾患)の治療に新たな地平を拓いた。一方、朱丹渓は「陽は常に余りあり、陰は常に不足す」という観点から、相火(そうか、体内の過剰な熱)を抑制し、陰(身体を潤す物質的基盤)を補うことの重要性を説いた。彼らの学説は、それまでの伝統的な医学が外感病(感染症など外部からの要因による疾患)を中心としていたのに対し、より複雑化する社会に生きる人々の内面的な不調和に目を向けた点で画期的であった。

『医書大全』は、これら李朱医学を理論的支柱としながら、他の諸家の学説をも広く取り入れ、一つの包括的な体系として再構築したものである。これは、旧来のやや観念的な医学から、より具体的で実践的な臨床医学への大きな転換を示すものであり、当時の東アジア世界における医学の最先端の到達点であったと言える。

1.3 内容と構成:網羅性と実践性の両立

『医書大全』は全26巻から成り、その構成は極めて体系的かつ網羅的である,。冒頭には医学の根本原理を説く総論が置かれ、続いて臓腑論、経絡論、脈診法といった基礎理論が詳述される。その上で、中風(脳血管障害)、傷寒(急性熱性疾患)、内科雑病、そして婦人科、小児科、さらには外科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科に至るまで、臨床各科の具体的な病状、診断法、そして治療法としての処方箋(方剤)が整然と収録されている。

この構成は、現代の医学事典や総合診療のハンドブックにも通じる、強い実践的志向性を示している。一人の医師がその生涯で遭遇しうるであろう、あらゆる病態に対応しようとする意図が明確に見て取れる。理論と実践が分断されることなく、基礎理論から具体的な処方までが一本の線で結ばれている点に、本書の大きな特徴がある。

この編纂方針の背後には、明代における印刷技術の発展と情報の流通量の増大という社会変化があった。膨大な医学情報が氾濫する中で、個々の医師が独力でそれらを整理し、臨床に応用することは次第に困難になっていた。熊均の仕事は、まさにこの課題に応えるものであった。彼は、散逸しがちであった最先端の臨床知見を、一冊の「大全」として整理・体系化し、多忙な臨床医がすぐに参照できる「知のパッケージ」として提供したのである。この情報過多の時代における優れたキュレーション(情報の選別・編集)こそが、熊均の最大の功績であった。そして、この使いやすく、網羅的で、自己完結した「パッケージ化された知」という性質こそが、後に国境を越え、知識に飢えていた戦国時代の日本で熱狂的に受け入れられる決定的な要因となったのである。

第二章:『医書大全』伝来以前の日本医学 ― 渇望の土壌

2.1 中世日本の医学概観:秘伝と経験の時代

『医書大全』が日本にもたらされる以前、中世日本の医学は、ある種の停滞と分断の中にあった。平安時代中期に丹波康頼が編纂した『医心方』は、当時の隋・唐医学を集大成した記念碑的著作であったが、その知識は主に宮廷や貴族社会のためのものであり、朝廷の権威の衰退と共に、その公的な発展は停滞した。以降、高度な医学知識は、有力な寺社の僧医や、堂上家(どうじょうけ)と呼ばれる一部の公家、そして特定の武家において、高価な写本として秘伝的に継承されることが多く、広く社会に共有されることはなかった。

一方で、民間においては、経験則に基づいた素朴な処方集が流布していた。鎌倉時代に成立したとされる『頓医抄』(とんいしょう)や、室町時代の『福田方』(ふくでんほう)などがその代表例である。これらは、民衆が日常的に遭遇する病や怪我に対して、簡便で実用的な治療法を提供したが、その知識は断片的であり、人体や病理に関する体系的な理論的裏付けを欠いていた。治療は個々の医師の経験と勘に大きく依存し、その質は極めて不均一であった。

2.2 戦国期の医療需要:戦禍と疫病

応仁の乱(1467年-1477年)に端を発する戦国時代は、日本の医療需要を質・量ともに激変させた。絶え間なく続く合戦は、刀傷や槍傷、打撲、骨折といった戦傷(金創)の治療需要を爆発的に増大させた。武士の生命は、主君にとって最も重要な軍事資源であり、彼らを迅速に治療し、戦線に復帰させることは、大名の死活問題であった。

さらに、戦乱は社会のあり方そのものを変容させ、新たな健康上の脅威を生み出した。兵士の大規模な移動、城郭を中心とした城下町の形成による人口の集中、そして皮肉にも商業活動の活発化に伴う全国的な流通網の発達は、疫病の伝播をかつてない規模で促進した。痘瘡(天然痘)、麻疹、赤痢(疫痢)といった感染症が周期的に大流行し、ひとたび発生すれば、身分を問わず多くの人々の命を奪った。このような増大し、かつ深刻化する医療需要に対し、既存の秘伝的・経験的な医学知識では、もはや到底対応しきれないという状況が、日本社会全体を覆っていたのである。

2.3 新知識への渇望と「後世派」の胎動

こうした閉塞状況を打破すべく、一部の先進的な医師たちの間では、日明貿易などを通じてもたらされる明の新しい医学への関心が急速に高まっていた。その中心にあったのが、前章で述べた実践的な「李朱医学」である。この新しい医学の潮流を日本に本格的に導入したのが、明に渡って医学を修めた田代三喜(たしろさんき)であった。彼がもたらした李朱医学に基づく学派は、それ以前の日本の伝統医学(古方派)に対して「後世派」と呼ばれ、新たな時代の医学として注目を集めた。

田代三喜の学統は、その高弟である曲直瀬道三(まなせどうさん)に受け継がれ、道三の卓越した臨床能力と教育手腕によって、京都を中心に大きな影響力を持つに至った。しかし、この時点では、後世派の知識は依然として道三を中心とする流派内に留まっており、全国の医師が容易にアクセスできるものではなかった。知識の伝達は、師から弟子への口伝や、限定的な写本の形で行われるに過ぎず、日本全体の医療水準を底上げするには至っていなかった。

この状況は、いわば旧世代のオペレーティングシステム(OS)で、最新の高性能なアプリケーションを無理に動かそうとしている状態に喩えることができる。既存の医学知識という旧OSは、戦国期に急増した「戦傷」や「疫病」という重いタスクを処理しきれず、頻繁にフリーズやクラッシュ(=救えない命)を引き起こしていた。医師たちは、より高性能で、体系的で、応用範囲の広い新しいOS、すなわち『医書大全』が提示するような網羅的な理論と実践の統合システムを、心の底から求めていたのである。この深刻な「渇望の土壌」が存在したからこそ、阿佐井野宗瑞による『医書大全』の刊行は、単なる一冊の翻訳書出版に留まらず、日本医学界全体の基盤を刷新する「OSのメジャーアップデート」に等しい、歴史的な大事業となり得たのであった。

以下の表は、『医書大全』が登場する以前の日本の主要な医学典籍と、天正三年版『医書大全』を比較し、その画期性を視覚的に示したものである。

|

書名 |

成立・伝来時代 |

編者・著者 |

主な内容・特徴 |

知識の形態と普及度 |

天正三年版『医書大全』との比較 |

|

『医心方』 |

平安時代中期 (984年) |

丹波康頼 |

隋・唐医学の集大成。宮廷貴族向けの医学全書。 |

写本。朝廷や一部公家・寺社に秘蔵され、普及は限定的。 |

体系性: 高いが、知識が古く実践性に課題。 網羅性: 高い。 公開性: 極めて低い。 |

|

『頓医抄』 |

鎌倉時代中期 (13世紀) |

著者不詳 (梶原性全説あり) |

民間向けの経験的処方集。簡便な治療法を収録。 |

写本。比較的流布したが、内容は断片的。 |

体系性: 低い。理論的背景を欠く。 網羅性: 低い。 公開性: 限定的。 |

|

『福田方』 |

室町時代中期 (15世紀) |

著者不詳 |

民間療法、経験方を中心とした処方集。 |

写本。民間である程度普及。 |

体系性: 低い。経験則の羅列。 網羅性: 低い。 公開性: 限定的。 |

|

天正三年版『医書大全』 |

安土桃山時代 (1575年) |

(原編者) 熊均 (校訂者) 阿佐井野宗瑞 |

明代の李朱医学を中心とする体系的・網羅的な臨床医学書。 |

木版印刷 。私財を投じて刊行され、広く頒布された。 |

体系性: 極めて高い。 網羅性: 当代最高水準。 公開性: 革命的に高い。 |

この対比から明らかなように、宗瑞版『医書大全』は、それまでの医学知識のあり方を根底から覆すものであった。その登場は、日本の医学が「秘伝の技」から「公開された知」へと脱皮する、決定的な一歩だったのである。

第三章:阿佐井野宗瑞という人物 ― 堺の自由都市が生んだ医学者

3.1 阿佐井野宗瑞の出自と学問的背景

『医書大全』の日本における受容史を語る上で、阿佐井野宗瑞(生没年不詳)という人物の存在は不可欠である。彼の詳細な経歴については不明な点も多いが、戦国時代末期に和泉国・堺で活動した医師であったことは確実視されている。宗瑞は、当時最新の医学であった「後世派」の潮流の中に身を置いていたと考えられている。彼が、後世派の祖である田代三喜や、その学統を継いで当代随一の名声を得ていた曲直瀬道三と、直接的あるいは間接的にどのような関係にあったのかは定かではない。しかし、彼が『医書大全』という李朱医学の集大成に注目し、その校訂・刊行という大事業に乗り出したこと自体が、彼が後世派医学の高い学識と、その普及に対する強い使命感を抱いていたことの何よりの証左である。宗瑞は、明からもたらされる最先端の医学知識に触れる機会に恵まれ、その真価を誰よりも深く理解していた人物であった。

3.2 活動の拠点「堺」の特異性

宗瑞の偉業を理解するためには、彼個人の資質だけでなく、その活動拠点であった「堺」という都市の特異性を理解することが極めて重要である。戦国時代の堺は、日本の他のどの都市とも異なる、独自の性格を持っていた。環濠に囲まれたこの都市は、日明貿易や琉球貿易、さらにはポルトガル商人との南蛮貿易の一大拠点として、海外の文物、情報、そして莫大な富が集中する国際商業都市であった,。

さらに特筆すべきは、堺が「会合衆(えごうしゅう)」と呼ばれる36人の有力な納屋衆(倉庫業者)を中心とした商人たちによる自治によって運営されていた点である。彼らは強固な自治組織を形成し、織田信長のような天下人にさえも屈しない気概と経済力を誇った。この都市には、封建的な身分制度や旧来の権威に縛られない、自由闊達で進取の気性に富んだ気風が満ち溢れていた。このような環境は、既成概念に囚われず、新たな価値を創造しようとする革新的な活動にとって、まさに理想的な土壌であった。宗瑞が『医書大全』の原典を入手できたのも、海外との交易ルートを持つ堺の商人たちの協力があったからに他ならない。

3.3 宗瑞の動機:人道主義と学問的野心

阿佐井野宗瑞が、なぜ私財を投げ打ってまで『医書大全』の復刻を決意したのか。その動機は、複合的なものであったと推察される。

第一に、医師としての人道的精神である。戦乱と疫病によって、日々多くの人々が適切な治療を受けられずに命を落としていく惨状を目の当たりにし、これを座視できなかったことは想像に難くない。彼は、正確で体系的な医学知識を普及させることが、一人でも多くの命を救う道であると信じていた。

第二に、純粋な学問的探究心と、知識を正しく伝えたいという使命感である。当時、日本に伝わっていた『医書大全』の写本は、度重なる書き写しの過程で誤字や脱漏が多く、内容が不正確になっていた。後世派の学識を持つ宗瑞にとって、この不完全な状態で最先端の医学知識が流布することは、学問的に許容しがたいことであった。彼は、明で刊行された原典に可能な限り忠実な、校訂済みの決定版を世に送り出すことで、日本の医学水準そのものを引き上げようとしたのである。

第三に、現実的な野心も存在した可能性は否定できない。この前代未聞の大事業を成し遂げることは、彼自身の名を医学史に刻み、堺の医師として、ひいては日本の医学界における不動の名声と地位を確立することに繋がる。人道主義や学問的使命感といった高邁な理想と、自らの名を後世に残したいという野心とが、彼の内面で分かちがたく結びついていたとしても不思議ではない。

宗瑞の事業は、彼個人の卓越したビジョンと熱意だけでは決して成し遂げられなかった。その実現には、莫大な資金、原典を入手するための国際的なネットワーク、そして高度な印刷・出版技術を支える職人集団といった、社会的なリソースが不可欠であった。そして、それら全てを提供し得たのが、堺という都市であった。堺の富裕な商人たちは、文化的事業への投資を惜しまないパトロンであり、都市の自治機能は、外部の権力からの干渉を排し、事業に集中できる安定した環境を提供した。

結論として、宗瑞の事業は、彼の「個人的なビジョン」と、堺の「都市としてのポテンシャル」とが奇跡的に融合した、「個人」と「都市」のハイブリッドな産物であったと言える。これは、戦国時代という動乱期において、もはや文化の担い手は公家や武士階級だけではなく、経済力を背景とした新興の商人階級がその主役に躍り出てきたことを示す、極めて象徴的な出来事なのである。阿佐井野宗瑞は、まさしくその時代の大きな変化を一身に体現した人物であった。

第四章:天正三年版『医書大全』の刊行 ― 私財を懸けた知のインフラ投資

4.1 「誤りを正し」:単なる復刻ではない校訂事業

阿佐井野宗瑞の仕事の真髄は、単に明版の『医書大全』を複製(リプリント)したことにあるのではない。その核心は、極めて高度な学識を要する学術的な校訂(リビジョン)作業にあった。宗瑞は、当時日本で流布していた不正確な写本や、入手した明版の原典にすら散見された誤字、脱漏、衍文(余分な文字)を、他の様々な医学書と丹念に照合し、一つ一つ訂正していくという、気の遠くなるような作業を行った。これは、単なる出版人ではなく、彼自身が一流の医学者でなければ到底不可能な仕事であった。

さらに、宗瑞の功績として特筆すべきは、漢文で書かれた本文に対し、日本語として読解するための訓点(返り点、送り仮名など)を新たに付与したことである,。この作業は、中国語の原典を、日本の医師たちが直接的に学び、理解できる形へと「翻訳」する行為に等しかった。これにより、漢文の高度な素養を持たない医師であっても、この最先端の医学体系にアクセスすることが可能となり、知識の受容における障壁は劇的に低くなった。宗瑞の事業は、知識のアクセシビリティを飛躍的に高める、極めて重要な文化的営為だったのである。

4.2 出版事業としての側面:経済と技術

全26巻にも及ぶ大著を木版で印刷し、出版するという事業が、16世紀後半の技術水準と経済規模から見て、いかに巨大なプロジェクトであったかを想像する必要がある。利用者様の認識にある「私財を投じて」という言葉, の背後には、現代の貨幣価値では計り知れないほどの莫大な費用が存在した。その内訳は、膨大な量の版木(桜材などが用いられた)の購入費、数万ページに及ぶ文字を一点一画誤りなく彫り上げる彫師たちへの報酬、印刷に使用する大量の和紙や墨の費用、そして刷師や製本職人の人件費など、多岐にわたる。

これほどの巨費を、宗瑞一個人の財産だけで賄えたとは考えにくい。彼が堺の有力な医師であったとしても、その背後には、文化的事業に理解のある堺の会合衆をはじめとする商人たちの、パトロンとしての資金援助があったと見るのが自然であろう。この事業は、個人の情熱から始まりつつも、堺という都市全体の経済力と文化資本が結集した、一大プロジェクトであった。その性質は、現代で言えば、国家や大企業が主導して行うような、大規模な学術データベースや教育プラットフォームの構築事業にも匹敵する。それは、短期的な利益を度外視した、次世代のための「知のインフラ」への壮大な投資だったのである。

4.3 天正三年(1575年)という時代の刻印

宗瑞版『医書大全』が刊行された天正三年(1575年)という年が、日本の歴史において持つ意味は極めて大きい。この年、織田信長は長篠の戦いで、当時最強と謳われた武田の騎馬軍団を鉄砲隊の組織的運用によって打ち破り、天下布武への道を決定的なものにした。日本中が、旧来の戦術や権威が打ち砕かれ、新たな時代の到来を予感していた、まさにその時であった。

注目すべきは、このような大規模な文化事業が、信長の拠点である岐阜や安土のような武家の城下町ではなく、商業都市・堺で成し遂げられたという事実である。武力による天下統一という巨大な奔流が日本を席巻する、その激しい動乱の只中において、それとは全く別の次元で、知による社会基盤の整備が着々と進められていた。この事実は、戦国という時代が、単なる破壊と混乱の時代ではなく、武力と知性、軍事と文化が、互いに影響を与え合いながら新しい社会を形成していく、二重のダイナミズムを内包していたことを鮮やかに示している。

この刊行事業の構造を分析すると、それは現代のベンチャー事業に酷似していることがわかる。そこには、校訂済み『医書大全』という明確な「プロダクト」があり、全国の知識に飢えた医師たちという明確な「ターゲット市場」が存在した。そして、宗瑞自身と堺の商人という「投資家」がいた。事業のリスクは極めて高かった。莫大な初期投資、大規模な木版印刷という技術的な困難、そして何よりも戦乱による事業中断の可能性が常に付きまとっていた。しかし、その見返りもまた巨大であった。成功すれば、日本の医学知識の標準(デファクトスタンダード)を確立し、宗瑞の名声と、文化都市・堺の威信を不動のものにできる。この「ハイリスク・ハイリターン」の構造は、まさしく革新的な技術やアイデアで市場の変革を目指すスタートアップ企業のそれに他ならない。阿佐井野宗瑞は、人道を重んじる医師であると同時に、知の市場に革命をもたらそうとした、戦国時代の偉大な「起業家」であったと評価することができる。

第五章:天正三年版『医書大全』の内容と医学的価値

5.1 日本の医師に示された新たな世界観:医学理論

天正三年版『医書大全』が日本の医師たちにもたらした最大の価値の一つは、断片的・経験的であった従来の知識に代わり、一貫した体系的な医学理論を提供したことであった。本書が提示する陰陽五行説、臓腑経絡説、そして病因論といった理論的フレームワークは、医師たちの思考様式そのものを変革した。

陰陽五行説は、人体と自然界を貫く普遍的な法則を提示し、健康を動的なバランスの状態として捉える視点を与えた。臓腑経絡説は、体内の諸器官(臓腑)が、エネルギー(気)と栄養(血)の通り道である経絡によって有機的に結びついていることを示し、局所的な症状の背後にある全体的な不調和を読み解くための地図を提供した。特に重要なのが病因論であり、病の原因を内因(七情=感情の乱れ)、外因(六淫=気候の変化)、そして不内外因(飲食の不摂生、過労、外傷など)に分類することで、診断に論理的な道筋を与えた。これにより、日本の医師たちは、個々の症状をバラバラに対処するのではなく、人体を一個の小宇宙とみなし、そのバランスの乱れとして病気を統合的に理解するという、新たな世界観を手に入れたのである。

5.2 診断から治療への論理的道筋:四診と方剤

この理論的フレームワークに基づき、『医書大全』は診断から治療に至る具体的なプロセスを標準化した。その中核をなすのが「四診」と呼ばれる診断法、すなわち望診(視覚による観察)、聞診(聴覚・嗅覚による観察)、問診(患者への質問)、そして切診(触覚による診察、特に脈診)である。特に、手首の脈の状態から全身の気血の変動を読み取る脈診は、客観的な診断の根拠として極めて重視された。

四診によって得られた情報と、前述の医学理論とを照合することで、医師は病の根本原因(病機)を特定する。そして、その病機を是正するために、数多ある方剤(漢方薬)の中から最も適切なものを選択する。この「理論→診断→治療」という論理的で再現性のあるプロセスが示されたことの革新性は計り知れない。それまでの日本の医療が、師から伝えられた秘伝の処方や、個人の経験則といった、いわば「職人の勘」に大きく依存していたのに対し、『医書大全』は、医療行為を「専門家の知識」に基づく科学的実践へと引き上げる役割を果たした。本書は、日本の医師たちにとって、信頼すべき「診断マニュアル」であると同時に、膨大な処方を収載した「治療薬事典」でもあった。

5.3 戦国のニーズへの直接的応答

『医書大全』の価値は、その高度な理論性だけに留まらない。むしろ、戦国という時代の切実なニーズに直接的に応答する、極めて実践的な知識を豊富に含んでいた点に、その普及の大きな要因があった。

例えば、合戦で日常的に発生する金創(刀傷)や打撲に対しては、外科学的な処置法、止血や鎮痛、化膿を防ぐための生薬や軟膏の処方が具体的に記されていた。また、兵士が宿営する陣中では、衛生状態の悪さから食中毒や感染症が蔓延しやすかったが、本書には疫痢(赤痢)や痘瘡(天然痘)といった流行病に対する具体的な治療法や予防法も詳述されていた。これらの知識は、大名お抱えの侍医や、戦場で活動する医師たちにとって、まさに即戦力となるものであり、兵士の生存率を高め、軍の戦闘能力を維持する上で死活的に重要であった。理論と実践が見事に融合した本書は、戦乱の世に生きる人々にとって、まさに待望の書だったのである。この医学知識の標準化は、医療の質の均質化と向上に決定的な貢献を果たし、日本の医療現場における「標準作業手順書」の原点となったと言っても過言ではない。

第六章:『医書大全』が戦国・安土桃山時代に与えた衝撃と影響

6.1 医学界の地殻変動:「後世派」の主流化

阿佐井野宗瑞による『医書大全』の刊行と、その後の普及は、日本の医学界に地殻変動とも言うべき根本的な変化をもたらした。本書が提供した体系的で実践的な医学知識は、多くの医師たちの心を捉え、それまで新興勢力の一つに過ぎなかった「後世派」医学を、名実ともども日本医学界の主流(メインストリーム)へと押し上げる決定的な原動力となった。

この影響を象徴するのが、当代随一の医師とされた曲直瀬道三の動向である。道三は、宗瑞と何らかの学問的交流があったとされ、『医書大全』の価値を深く理解していた。彼は、この『医書大全』を学問的基盤としながら、自身の豊富な臨床経験を加えて、より日本の実情に合わせて内容を洗練・整理し、新たな医学教科書『啓迪集』(けいてきしゅう)を著した。『啓迪集』は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて、医師にとっての必読書となり、日本の漢方医学の基礎を確立した。これは、宗瑞が築いた「知のインフラ」の上に、次世代の才能が新たな金字塔を打ち立てたことを意味する。宗瑞の事業は、単独で完結したのではなく、次なる医学の発展の礎となったのである。

6.2 知識の普及と医療の標準化

『医書大全』が木版印刷という媒体によって、比較的安価に、かつ大量に供給されたことの意義は計り知れない。これにより、それまで京都や堺といった都市部の一部エリート層に独占されがちであった高度な医学知識が、地方の町医者や村医者の手にも届くようになった。これは、日本全国における医療レベルの底上げと均質化に、直接的に貢献した。

それ以前の医学界は、流派ごとに異なる「方言」を話しているような状態であり、医師同士が学術的な対話を行うための共通の土台が存在しなかった。しかし、『医書大全』はその網羅性と体系性によって、全ての医師が参照すべき「標準語」としての役割を果たした。医師たちは、初めて共通のテキストを基にして、診断の妥当性や治療法の優劣を客観的に議論し、互いの知見を比較検討できるようになった。この「共通言語」の誕生は、①知識の伝達効率を飛躍的に向上させ、②学術的な批判や検証を可能にし、③結果として日本医学全体の発展を加速させるという、画期的な効果をもたらした。したがって、『医書大全』の最大の功績は、個々の処方や治療法を伝えたこと以上に、日本医学が自己発展していくための知的基盤、すなわち「共通言語」と「共通の土俵」を創造した点にあると言える。

6.3 武将・大名と『医書大全』

戦国時代の大名たちは、極めて現実的な為政者であった。彼らは、兵士の生命を維持するという軍事的観点からも、領民の健康を維持し、生産力を確保するという統治的観点からも、医療の重要性を深く認識していた。優れた医師を召し抱え、手厚く遇することは、大名のステータスであり、実利的な政策でもあった。

『医書大全』によってもたらされた新しい医学知識は、こうした大名お抱えの侍医たちを通じて、極めて迅速に受容され、活用されたと考えられる。陣中における負傷兵の救命率の向上、流行病による兵力の損耗の防止、そして何よりも大名自身の健康管理と後継者の確保といった、政治の中枢に関わる問題に対して、本書の知識は直接的な解答を与えた。医学が、単なる個人の病を癒す技術から、領国経営や軍事戦略を支える「統治のツール」として、為政者たちに明確に認識され始めたことを、本書の普及は示唆している。それは、知が力となり、国家を左右する時代の到来を告げるものでもあった。

結論:『医書大全』が映し出す戦国時代の精神

総括:知のインフラストラクチャー革命

堺の医師・阿佐井野宗瑞による天正三年版『医書大全』の校訂・刊行事業は、単なる一冊の医学書の出版という枠を遥かに超える、歴史的偉業であった。それは、戦国という激動の時代に成し遂げられた、日本の「知的インフラストラクチャー革命」と呼ぶにふさわしい。この事業は、戦乱と疫病に苦しむ人々の生命を救うという直接的な目的を達成すると同時に、それまで秘匿され、独占されてきた高度な専門知識を、印刷技術という当時の最先端テクノロジーを駆使して解放し、誰もがアクセス可能な公共財産へと転換させるという、より大きな文化的・社会的意義を内包していた。

阿佐井野宗瑞と堺の再評価

この前代未聞の事業を可能にした要因として、阿佐井野宗瑞という一個人の先見性、学識、そして揺るぎない情熱を改めて高く評価せねばならない。しかし同時に、彼という非凡な個人を生み、その壮大なビジョンを現実のものとして支えた、自由都市・堺の存在を忘れてはならない。堺の持つ経済力、国際性、そして旧来の権威に縛られない進取の気風こそが、この革命的な事業を育んだ土壌であった。宗瑞と堺の関係は、戦国時代がもはや武力だけによって動かされていたのではなく、経済力と知性が新しい時代を切り拓く原動力となっていたことを雄弁に物語る、好個の事例である。

破壊と創造の時代の象徴として

戦国時代は、応仁の乱以来続いた室町幕府の権威が失墜し、旧来の荘園制や社会秩序が根底から破壊されていく時代であった。しかし、それは同時に、鉄砲伝来に象徴される新しい技術、南蛮貿易がもたらす新しい富、そして下剋上に代表される新しい価値観が勃興する、破壊と創造が激しく交錯した、極めてダイナミックな時代でもあった。

戦乱という「破壊」が生み出した深刻な医療需要に応え、印刷という新しい技術を用いて知識の「創造」と普及を成し遂げた『医書大全』の刊行事業は、まさしくこの時代の精神そのものを凝縮した、不滅の記念碑である。それは、武力による天下統一が進む傍らで、知による社会の再建もまた力強く進行していたことを示している。阿佐井野宗瑞と彼が世に送り出した『医書大全』は、戦国乱世の闇の中に灯された、理性と人道の光として、日本史に燦然と輝き続けるであろう。