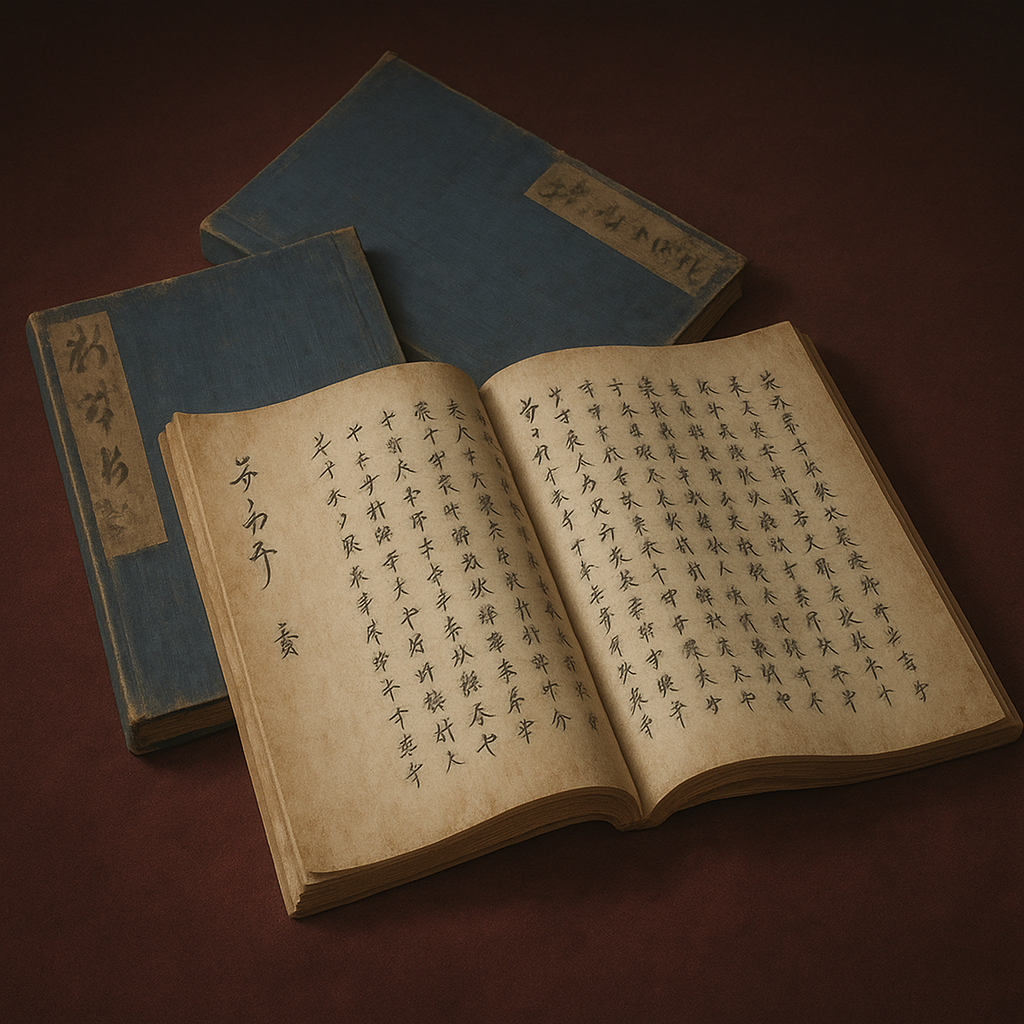

卜伝百首

卜伝百首は剣聖・塚原卜伝の思想を伝える道歌。活人剣や無手勝流の理念、神聖な出自と実戦経験が融合。戦国時代の剣術の価値と、武士の精神修養の重要性を示す。

戦国剣聖の思想圏 ― 塚原卜伝「ト伝百首」の総合的研究

序論:剣聖・塚原卜伝と「ト伝百首」の謎

本報告書は、戦国時代に「剣聖」と謳われた塚原卜伝(つかはら ぼくでん)が遺したとされる「ト伝百首」を、それが生み出された時代の社会的・思想的文脈の中に深く位置づけ、その本質を多角的に解明することを目的とする。単に百首の和歌を個別に解説するのではなく、卜伝という人物の実像、彼が生きた時代の特質、そして彼の剣術思想が、同時代および後世の武芸に与えた影響までを総合的に考察する。

塚原卜伝という人物像は、今日、数々の伝説に彩られている。生涯において37回の合戦に臨み、19回の真剣勝負を行い、一度も敗れることなく212人の敵を討ち取ったとされる武勇伝は、彼の強さを象徴するものとして広く知られている 1 。また、後代の剣豪・宮本武蔵との試合の逸話も、講談や浮世絵を通じて人々の記憶に深く刻まれている 1 。しかし、これらの華々しい伝説の多くは、江戸時代以降に形成されたものであり、その史料的裏付けは乏しい「通説」に過ぎないという側面も持つ 2 。卜伝の生涯は、その偉大な名声とは裏腹に、多くの謎と巷説に包まれているのである 4 。この伝説と史実の間に横たわる乖離こそが、卜伝という人物、そして彼の思想を研究する上での出発点となる。

本研究の中心主題である「ト伝百首」は、剣術の極意を和歌の形式で詠んだものと伝えられる。ここで一つの問いが生じる。なぜ、生死を分かつ剣の理法を、優雅な「百首」という和歌の形式で伝えようとしたのか。この形式は、茶道における『利休百首』や、他の武術流派に伝わる数々の道歌と軌を一つにする、日本の芸道における伝統的な知の伝達様式であった 6 。和歌という三十一文字の定型詩は、単なる技術の記録(マニュアル)にとどまらず、その短い音律の中に深い精神性を凝縮させ、詠む者の記憶に定着しやすく、反芻するたびに内省を促すという、優れた精神修養の道具(ツール)として機能したのである 6 。

卜伝の超人的な武勇伝と、「百首」という内省的な精神修養の形式は、一見すると矛盾しているように映るかもしれない。しかし、この二つの要素は、実は深く関連し、相互に補完しあう関係にあったと考えられる。すなわち、彼の伝説が、流派の権威と名声を高めるための「外向き」の物語として機能したのに対し、「百首」は、門弟たちが流派の根本思想を体得し、精神的な支柱とするための「内向き」の教本としての役割を担っていたのである。戦国時代において、一つの流派がその勢力を拡大し、後世に道統を伝えていくためには、創始者の圧倒的な武威を示すカリスマ性、すなわち武勇伝が不可欠であった。これが、卜伝の超人的な伝説が生まれ、語り継がれる土壌となった。一方で、流派を永続させるためには、個々の技術だけでなく、その根底に流れる思想や哲学を、体系的かつ確実に継承する仕組みが求められる。覚えやすく、深い精神性を内包できる道歌は、この目的に最も適した形式であった。したがって、伝説は「流派のブランド価値」を高めるための装置であり、百首は「流派のアイデンティティ」を継承するための装置であった。この二面性の探求こそが、卜伝の剣術が単なる殺傷技術から、一つの「道」として確立されていく過程を解き明かす鍵となるであろう。

第一章:塚原卜伝の実像 ― 伝説と史実の狭間で

塚原卜伝という人物を理解するためには、まず彼をめぐる伝説の霧を払い、その出自と生涯の軌跡を史実に基づいて再構築する必要がある。彼の剣は、二つの神聖な源流から生まれ、過酷な実戦経験と深い精神的探求を経て、唯一無二の境地へと昇華されていった。

第一節:出自と二つの源流 ― 武神の血脈

塚原卜伝は、延徳元年(1489年)、常陸国鹿島(現在の茨城県鹿嶋市)に生を受けた 1 。生家である卜部吉川家(うらべよしかわけ)は、代々、鹿島神宮に仕える神職の家系であった 11 。特に「卜部」とは、神意を占う卜占(ぼくせん)を専門とする役職であり、この神聖な職名が、後に彼が名乗る「卜伝」という号の由来となったとされている 12 。

卜伝の剣術の第一の源流は、この生家にあった。卜部吉川家は、単なる神職の家ではなく、武神・武甕槌大神(タケミカヅチノオオカミ)を祀る鹿島神宮に古くから伝わる神伝の剣術「鹿島の太刀」を継承する武門でもあった 12 。この流儀は、時代と共に「鹿島上古流」「鹿島中古流」と名を変えながら受け継がれてきたものであり、卜伝は幼い頃、実父である吉川覚賢(よしかわ あきかた)から、この鹿島中古流の手ほどきを受けたのである 1 。

卜伝が10歳の時、彼の人生に大きな転機が訪れる。塚原城主であった塚原安幹(つかはら やすもと)の養子として迎えられたのである 1 。これが、彼の剣術における第二の源流となる。塚原家もまた剣術の名家であり、武神・経津主大神(フツヌシノオオカミ)を祀る香取神宮に縁の深い、飯篠長威斎家直(いいざさ ちょういさい いえなお)を流祖とする「天真正伝香取神道流」を修める一族であった 12 。卜伝は、養父・安幹からもこの流儀を学び、十代半ばにして、鹿島と香取という、関東における二大武術流派をその身に修めた傑物として、早くから頭角を現すことになった 1 。

卜伝の出自と修学の経歴は、単なる個人の来歴にとどまらない、深い意味合いを持っている。彼の剣の根底には、鹿島・香取という二大神社の神道思想が色濃く流れている。これは、彼の剣が単なる人間の技ではなく、神意を体現する「聖なる剣」であるという、極めて強力な権威の源泉となった。鹿島神宮のタケミカヅチと香取神宮のフツヌシは、『古事記』『日本書紀』において国譲りを成し遂げた二柱の武神であり、日本の武の象徴的存在である 12 。この二大神の系統を受け継ぐということは、卜伝の創始する流派「鹿島新當流」が、他のいかなる流派をも超越した、神聖な正統性を持つことを意味した。後に彼が、鹿島神宮での千日の参籠を経て神託により奥義を開眼したという物語 11 も、この文脈の中で理解されなければならない。彼の剣は、その出自からして、すでに宗教的・呪術的な権威を帯びる宿命にあったのである。

第二節:廻国修行と「一之太刀」の開眼

二つの神聖な流儀を修めた卜伝は、17歳の時、自らの腕を試すべく武者修行の旅に出る 1 。京の都に上った彼は、室町幕府第11代将軍・足利義澄に仕え、戦乱の中で実戦経験を積んだと伝えられる 1 。生涯で37回の合戦、19回の真剣勝負に臨んだという伝説的な戦歴は、あくまで後世の通説ではあるが 2 、この時期の京都での過酷な実戦経験が、彼の剣を単なる道場の技から、真に戦場で通用する戦闘術へと昇華させたことは間違いないであろう 1 。

最初の廻国修行を終えて鹿島に戻った卜伝は、一説には戦場での殺戮によって心を病んだともいわれ 16 、故郷の鹿島神宮に千日の間参籠し、精神修行に没頭した 11 。この長く厳しい修行の果てに、彼は鹿島の大神から「心を新しくして事に当れ」という神託を受け、深い悟りを得たとされる 16 。

この神聖な体験の中で、卜伝は鹿島新當流の奥義となる「一之太刀(ひとつのたち)」を開眼する 1 。これは、特定の太刀筋を指す技法というよりも、「自分も相手も存在せず、ただ無心で太刀とひとつになる」という精神的な境地そのものであった 1 。二の太刀、三の太刀を考えず、ただ一撃に自らの生命を燃焼し尽くすという、究極の捨身の精神である 1 。この新たな境地の発見こそが、彼自身の流派である「鹿島新當流」を創始する揺るぎない基礎となったのである 1 。

その後も卜伝は、生涯に三度、合計で約39年にも及ぶ廻国修行の旅を続けた 1 。特に三度目の旅では、すでに高名な剣豪として知られており、時の将軍・足利義輝や、伊勢国司・北畠具教(きたばたけ とものり)といった最高権力者たちに、その剣を指導したと記録されている 2 。

第三節:「活人剣」と「無手勝流」の思想

数多の実戦で敵を斬り伏せ、殺人剣の修羅場をくぐり抜けてきた卜伝は、やがて自らの剣のあり方について深く省みるようになる。その思索の果てに到達したのが、「剣は人を殺める道具にあらず、人を活かす道なり」という「活人剣(かつじんけん)」の思想であった 11 。これは、剣の目的を、単なる殺傷から、人の生命や社会の秩序を守り活かすためのものへと転換させる、思想的な大飛躍であった。

この活人剣の思想を象徴する逸話として、「無手勝流(むてかつりゅう)」の物語が広く知られている。琵琶湖の渡し船で、粗野な侍から真剣勝負を挑まれた卜伝は、争うことなく相手を近くの小島に先に降ろさせると、自らは船に乗ったまま竿で岸を突き、静かに船を離した。呆然とする相手に向かい、「戦わずして勝つ、これが我が無手勝流よ」と諭したというものである 18 。

この「無手勝流」と、先に述べた究極の必殺技である「一之太刀」は、一見すると対極にある概念のように思える。しかし、この二つは「勝利への絶対的な確信」という一点において、思想的に深く結びついている。卜伝にとって、剣を抜くか抜かないかは、もはや技術的な優劣の問題ではなく、状況に応じて最適な結果を導き出すための、より高次な選択の問題へと昇華されていたのである。

血気にはやる若武者にとって、試合での勝利は自らの力を証明する唯一の手段である。しかし、卜伝はすでに「一之太刀」という、斬り結べば必ず勝つという究極の境地を会得している。その彼にとって、刀を抜き、相手を斬り伏せて自らの強さを証明する必要すらなかった。むしろ、いかにして無用な争いを避け、相手の命をも損なわずに事を収めるか、という次元に彼の関心は移行していた。つまり、「一之太刀」の会得によってもたらされた「勝利の絶対性」という内的な確信が、彼を「斬り合う」という物理的な次元から解放し、「争いを治める」という知恵と余裕の次元へと引き上げたのである。この意味で、「一之太刀」は「無手勝流」が成立するための前提条件であり、両者は「活人剣」という一つの大きな思想体系の中で、矛盾なく連続している。真の強さとは、力を誇示することではなく、力を用いることなく事を収める知恵と精神的な余裕を持つことであるという、武道の普遍的な真理がここには示されている。

第二章:「卜伝百首」の成立と伝承

「ト伝百首」は、塚原卜伝の剣術思想を今に伝える貴重な資料であるが、その成立過程は謎に包まれている。いつ、誰が、どのような目的でこの百首を編纂したのか。その背景を探ることは、戦国から江戸へと至る武芸文化の変容を理解する上で重要な手がかりとなる。

第一節:文献学的考察 ― いつ、誰がまとめたのか

「ト伝百首」について言及している、現存する主要な文献の中で最も古いものの一つは、江戸時代中期の享保元年(1716年)に、尾張藩の武芸家・日夏繁高(ひなつ しげたか)によって著された『本朝武芸小伝』である 14 。この書物は、日本の様々な武芸流派の歴史や伝承をまとめたもので、塚原卜伝の伝記を収録し、その中で「卜伝百首」の存在にも触れている 14 。

しかし、『本朝武芸小伝』の記述は、卜伝の死から140年以上が経過した後のものであり、卜伝自身が百首を書き遺したのか、あるいは彼の死後、門弟たちが師の教えを和歌の形にまとめて編纂したのかは、定かではない 5 。卜伝直筆の百首は発見されておらず、その正確な成立年代や編者は不明のままである。後代の『武芸流派大事典』のような文献でも言及はされるものの 5 、その起源を明確にする史料は存在しない。

とはいえ、百首に詠まれている内容は、鹿島新當流に伝わる「身は深く与え、太刀は浅くして心はいつも懸りにて在り」といった教えや 13 、卜伝の逸話として伝えられる思想と深く響き合っており 25 、彼の剣術哲学を色濃く反映していることは確かである。そのため、たとえ後世の編纂であったとしても、その内容は卜伝の思想の核心を伝えるものとして、高い資料的価値を持っている。

第二節:道歌という文化装置

剣術の極意を和歌で伝えるという形式は、卜伝独自のものではない。日本の芸道の世界には、その要諦を短い歌に凝縮して伝える「道歌(どうか)」という文化が古くから存在した。茶道の世界では千利休の教えをまとめた『利休百首』が名高いほか 6 、剣術の世界でも、直心影流、一刀流、無念流、そして居合道など、多くの流派が独自の道歌を伝えている 7 。

これらの道歌は、いくつかの重要な機能を持っていた。第一に、三十一文字という覚えやすい定型詩にすることで、口伝による教えを補い、門弟の記憶に定着させる助けとなった 6 。第二に、単なる技術的な手順(マニュアル)ではなく、その技の根底にあるべき心構え(心法)や、物事の道理(理法)を説くことに重点が置かれていた 1 。これにより、技が表面的な形だけに陥り、形骸化することを防いだ。そして第三に、繰り返し詠み、その意味を深く味わうことで、門弟が自らの内面と向き合い、精神を修養するための指針となった 10 。

「ト伝百首」もまた、この道歌という文化装置の典型例である。その内容は、具体的な太刀の振り方よりも、「心」のあり方や、戦いに臨む上での合理的な判断、そして日常生活における危機意識の重要性などを説くものが大半を占める。これは、卜伝が自らの剣術を、単なる技術の集合体としてではなく、流儀の根本精神を時代を超えて伝えるべき一つの「道」として捉えていたことの証左に他ならない。

この「ト伝百首」の成立背景を考察すると、一つの重要な文化的動向が浮かび上がる。それは、戦国時代には師から弟子へと直接的に、身体を通じて伝えられていた「口伝」「身体伝」中心の武術文化が 9 、泰平の世となった江戸時代において、後世のために教えを書き残す「テキスト化」の時代へと移行していったという事実である。戦乱が終わり、実戦の機会が失われていく中で、実戦を知らない世代の修行者たちに、いかにして流派の真髄を伝えるかという課題が深刻化した。この課題への応答として、師の言葉や流派の哲学を「伝書」や「道歌集」という「見える形」で記録し、体系化する動きが活発になったのである。宮本武蔵の『五輪書』や柳生宗矩の『兵法家伝書』も、まさにこの大きな文化潮流の中に生まれた産物と言える 28 。

『本朝武芸小伝』が成立した享保年間は、こうした武芸の古典化・体系化が一つの頂点を迎えた時期であった 22 。したがって、「ト伝百首」は、塚原卜伝本人の死後、彼の口伝や教えを継承した門弟たちが、その精神的支柱を後世に残すべく編纂し、それが江戸中期の武芸研究の隆盛の中で『本朝武芸小伝』のような書物によって採録され、世に広く知られるようになったと考えるのが、最も合理的な推論であろう。それは、戦国の「生きた剣」が、江戸の「教養としての武道」へとその姿を変えていく、文化史的な過渡期を象徴する記念碑的な作品なのである。

第三章:「卜伝百首」の思想分析 ― 歌に詠まれた剣の真髄

「ト伝百首」に詠まれた歌は、塚原卜伝の剣術思想の核心をなすものであり、その内容は大きく「心法(精神論)」「理法(戦略・合理性)」「技法と身体論」の三つに分類することができる。これらを分析することで、卜伝が目指した剣の理想像が浮かび上がってくる。

第一節:心法(精神論)― 内なる敵との戦い

「ト伝百首」において最も多くの歌が割かれているのは、剣を執る者の精神のあり方を説く「心法」である。卜伝は、真の敵は対峙する相手ではなく、自らの内にある迷いや恐怖、慢心であると繰り返し説いている。

例えば、他の流派の道歌としても知られる「心こそ心まよはす心なれ 心に心心ゆるすな」 7 という一首は、自らの心を統御することの重要性と困難さを見事に表現している。これは、禅の思想にも通じる自己克服の哲学であり、武道における精神修養の根本的なテーマである。

また、戦国武士のリアルな死生観を反映した歌も多い。「武士の学ぶ教は押並べて その究には死の一つなり」 24 という歌は、その代表例である。この歌は、常に死を覚悟し、死と隣り合わせの日常を生きることで、かえって生への執着から解放され、いかなる危地においても迷いなく、冷静に剣を振るうことができるという逆説的な真理を示している。この不動の覚悟こそが、卜伝の強さの源泉であった。

さらに、卜伝は慢心こそが最大の敵であると戒める。ある門弟が、暴れる馬の蹴りをとっさにかわしたことを人々が賞賛した際、卜伝は「それは偶然上手くいったに過ぎない。危難からは避けるのが一番だ」と諭したという 25 。この逸話は、「下手な者でも、ものの弾みで勝つ兵法試合」 25 という百首の教えと響き合う。どれほどの名人であっても、一瞬の油断や慢心が命取りになる。故に、常に謙虚さを忘れず、絶え間ない探求と修練を続けることの重要性を説いているのである。

第二節:理法(戦略・合理性)― 戦わずして勝つ知恵

卜伝の剣は、精神論だけに偏るものではない。「ト伝百首」は、極めて合理的かつ戦略的な思考、すなわち「理法」の重要性を強調している。

その中でも最も有名な一首が、「武士のいかに心のたけくとも 知らぬ事には不覚あるべし」 1 である。この歌は、どれほど精神力(心のたけ)が強く、技術が優れていても、相手や状況について「知らぬ事」、すなわち情報が不足していれば、思わぬ失敗(不覚)を招くと説く。これは、戦闘において精神力や腕力といった要素だけでなく、事前の情報収集、地形の分析、相手の能力の把握といった、知的な側面がいかに重要であるかを明確に示している。孫子の兵法にも通じる、この高度な戦略思想こそ、卜伝を単なる武芸者ではなく、兵法家たらしめている要因である。

この合理性は、具体的な戦術論にも表れている。「極暑」の際には風を背にして戦い、「雪中」では敵を動かして足場を固めさせ、「ぬかるみ」では静かに足を踏みしめる、といったように、天候や地形(天時・地利)をいかに自らの有利に活用するかが具体的に説かれている 25 。これは、環境要因をも計算に入れる、極めて冷静な戦術眼の現れである。

さらに興味深いのは、その教えが戦場だけに留まらない点である。「途中往来之時諸事心得」として、道を行く際には連れの右側を歩くべきことや、狂犬に遭遇した際の対処法まで説かれている 25 。これは、剣の理が非日常の戦場だけでなく、日常生活の隅々にまで貫かれるべき危機管理の哲学であることを示しており、卜伝の思想の射程の広さを物語っている。

第三節:技法と身体論 ― 「一之太刀」の理念

「ト伝百首」は心法と理法に重きを置くため、具体的な技法や太刀筋の解説は少ない。しかし、その根底には、卜伝の代名詞とも言える奥義「一之太刀」の理念が一貫して流れている。

「一之太刀」とは、前述の通り、捨身の一撃に全てを懸ける精神的な境地である 1 。この思想は、鹿島新當流に伝わるもう一つの極意、「身は深く与え、太刀は浅くして心はいつも懸りにて在り」 13 という教えと密接に関連している。これは、自らの身を深く敵の懐に与える(踏み込む)ことで、相手の攻撃を浅く受け、致命傷を避けつつ、心は常に攻撃の意識(懸り)を保ち、反撃して相手を制するという意味である。いわば「肉を切らせて骨を断つ」という、究極の覚悟を求める教えだ。この捨身の精神と、百首が説く死生観は完全に一致しており、「一之太刀」が単なる必殺技ではなく、卜伝の剣術思想そのものを体現したものであることを示している。

これらの分析から見えてくるのは、「ト伝百首」が示す剣の理想像が、精神力(情)、合理性・戦略性(知)、そして技術・身体(意)という三つの要素が、極めて高い次元で調和・統合された、全人格的なものであるという事実である。戦国時代の多くの剣術が、特定の技の威力や速さといった技術的側面に偏りがちであった中で、「卜伝百首」はこれら三要素を網羅し、そのバランスの重要性を説いている。これは、卜伝が剣術を、単なる腕っぷしの強さを競うものではなく、知性、精神性、身体能力のすべてを動員する総合的な人間活動として捉えていたことを意味する。彼が至った「活人剣」の境地とは、単に人を殺さないという消極的な意味だけでなく、剣の修行を通じて「知・情・意」の調和がとれた完成された人間、すなわち真に「活きた人間」を目指す道であったと解釈することができよう。

第四章:戦国時代という坩堝 ―「ト伝百首」の時代的背景

塚原卜伝が生きた戦国時代は、親が子を、子が親を討つ下剋上が日常であり、武力こそが全てを決定づける過酷な時代であった。「ト伝百首」に込められた思想は、このような時代の要請と、武士たちの価値観を色濃く反映している。

第一節:乱世における剣術の価値

血で血を洗う戦乱の世において、剣術はまず何よりも、自らの命を守り、敵を討ち果たすための実戦技術であった 11 。卜伝が数多の合戦や真剣勝負を生き延び、生涯無敗を誇ったという伝説は 1 、まさにそうした時代の要求に最高レベルで応えた武人であったことを物語っている。

しかし、戦国時代における剣術の価値は、単なる戦闘技術にとどまらなかった。卓越した剣術は、それを身につけた武将の「武威」、すなわち武人としての権威と名声を示す、極めて重要な象徴でもあった。この事実は、当時の最高権力者たちが、こぞって卜伝に師事したという記録から明らかである。

室町幕府第13代将軍・足利義輝は、失墜した幕府の権威を回復するために奔走した人物であるが、彼自身もまた剣術の達人であり、卜伝や上泉信綱といった当代随一の剣豪を師範として招聘した 13 。同様に、伊勢国を支配した国司・北畠具教も、卜伝からその奥義である「一之太刀」を直々に伝授されたと伝えられている 1 。

これらの事実は、塚原卜伝という存在が、もはや一個の武芸者の枠を超え、大名たちが自らの権威を高めるために利用する一種の「文化的ブランド」と化していたことを示唆している。足利義輝が卜伝を師としたのは、自らが「武家の棟梁」としての正統性と武威を天下に示すための、高度な政治的パフォーマンスであったと考えられる。また、伊勢の北畠具教のような地方の有力大名にとっては、京で名を馳せた最高の剣豪を師と仰ぎ、その奥義を学ぶこと自体が、中央の最先端の文化を取り入れた先進的な大名であることを内外にアピールする手段となった。

このように考えると、卜伝の廻国修行は、単なる個人的な武芸の探求の旅という側面だけでなく、彼の名声を聞きつけた全国の大名たちからの招聘に応える、「政治的・文化的な巡業」という性格を帯びていたことがわかる。そして、彼が伝授する「一之太刀」は、それを授けられること自体が、その大名の力量と格を示す一種のステータスシンボルとしての価値を持つに至っていたのである。卜伝の剣は、戦国の政治力学の中に、深く組み込まれていたのだ。

第二節:「鹿島の太刀」の神聖性

卜伝の剣術、そして彼が創始した鹿島新當流が持つ権威のもう一つの源泉は、その神聖性にある。第一章でも触れたように、卜伝の剣の源流である「鹿島の太刀」は、鹿島神宮の祭神であり、日本神話最強の武神と称されるタケミカヅチに由来するとされている 12 。

日本の武道史において、多くの流派がその起源を神仏に求めることは珍しくないが、鹿島神宮は「武の聖地」として特別な地位を占めていた 12 。その神宮に古くから伝わる剣術を受け継いだという事実は、卜伝の流派に、他の流派を凌駕する神聖な正統性を与えるための、極めて強力な物語(ナラティブ)となった。

さらに、卜伝がその奥義「一之太刀」を、鹿島神宮での千日参籠の末に、大神からの神託によって開眼したという伝承は、決定的な意味を持つ 11 。これは、彼の剣がもはや人間の知恵や努力の産物ではなく、神懸かり的な、人知を超えたものであることを示している。この神聖な権威付けによって、彼の教えは絶対的なものとなり、門弟たちは揺るぎない信念を持ってその剣を学ぶことができた。卜伝と鹿島新當流の成功は、日本の武道が神道思想といかに深く結びついて発展してきたかを示す、典型的な事例と言えるだろう 35 。

第五章:同時代の剣術思想との比較考察

「ト伝百首」の思想的特質をより鮮明にするためには、同時代に活躍した他の二人の巨人、宮本武蔵と柳生宗矩の剣術思想と比較することが不可欠である。この比較を通じて、戦国末期から江戸初期にかけての武士の思想の多様性と、その背景にある社会の変化が見えてくる。

第一節:宮本武蔵『五輪書』との対比 ― 神託か、合理か

塚原卜伝と宮本武蔵は、共に伝説的な強さを誇る剣豪であるが、その思想の根源は対照的である。

第一に、思想の源泉が異なる。卜伝の「一之太刀」が鹿島大明神の神託という、宗教的・神秘的な体験にその起源を置くのに対し 11 、武蔵は自著『五輪書』において、「仏法儒道の古語をもからず、軍記軍法の古きを用ひず」と高らかに宣言する 28 。彼の兵法は、神仏に頼るのではなく、生涯にわたる六十余度の勝負という、自らの実戦経験のみから導き出された、徹底した合理主義と実利主義に基づいている 28 。

第二に、戦いに対する根本的な姿勢に違いが見られる。卜伝の思想は、「活人剣」や「無手勝流」といった言葉に象徴されるように、究極的には戦いを避け、あるいは無用な殺傷をなくす方向性を持つ 11 。これに対し、武蔵は「敵と戦ひ勝つ事、此法聊か替る事有るべからず」と述べ 37 、いかにして戦いに「勝つか」という一点を、どこまでも冷徹に追求する姿勢を崩さない。

第三に、技の伝承方法、特に「構え」に対する考え方が象徴的である。鹿島新當流には、「面太刀」をはじめとする厳格な「形」が存在し、その伝承が重んじられる 13 。これは、神伝の技を正しく受け継ぐという、伝統を重視する思想の表れである。一方、武蔵は「構えはあって、構えなし」と述べ、特定の形に固執することは、かえって動きを制約し、不利を招くと批判する 28 。彼にとって構えは、あくまで敵を斬るための手段であり、状況に応じて変幻自在であるべきものであった。この違いは、神聖な伝統を重んじる卜伝と、実利を最優先する武蔵の思想的スタンスの根本的な差異を物語っている。

第二節:柳生宗矩『兵法家伝書』との比較 ― 「活人剣」と「無刀」の異同

卜伝と同じく「活人剣」や「無刀」の思想を説いた柳生宗矩だが、その内容は卜伝のものとは趣を異にする。

まず、「活人剣」の解釈が異なる。卜伝の「活人剣」は、「剣は人を活かす道なり」という言葉に示されるように、やや倫理的、あるいは平和思想的なニュアンスが強い 11 。これに対し、宗矩が『兵法家伝書』で説く「活人剣」は、「一人の悪をころして万人をいかす」という思想である 39 。これは、一人の悪人(あるいは反乱分子)を武力で排除することによって、万民の平和と秩序が保たれるという、極めて現実的な統治術としての側面が強い。宗矩の剣は、個人の武術を超え、国家を治めるための「大なる兵法」として位置づけられているのである 29 。

次に、「無刀」の思想にも違いが見られる。卜伝の「無手勝流」は、機転を利かせて物理的な戦闘そのものを回避する「戦術的な知恵」であった 18 。一方、柳生新陰流の「無刀取り」は、相手の攻撃を受け流し、その太刀を制圧、あるいは奪い取るための、高度に体系化された「技術」である 42 。その根底には、師である上泉信綱から受け継ぎ、沢庵宗彭との交流を通じて深められた「剣禅一致」の高度な精神性が求められる 29 。

この思想の違いは、二人の社会的立場と密接に関わっている。卜伝は、将軍や大名の「指南役」として剣を教える立場にあり、あくまで外部から権力者に関わる存在であった 13 。対して柳生宗矩は、自らが大名となり、徳川将軍家の兵法指南役として、また初代大目付として、幕政の中枢に深く関与した為政者であった 44 。この立場の違いが、彼らの兵法思想に、個人的武術の極致か、国家的統治術の要諦か、という明確な方向性の違いを生んだのである。

以下の表は、これら三人の剣術家の思想的特徴を比較しまとめたものである。これにより、戦国から江戸初期にかけての剣術思想が、決して一枚岩ではなく、多様な展開を見せていたことが理解できる。

|

項目 |

塚原卜伝(鹿島新當流) |

宮本武蔵(二天一流) |

柳生宗矩(柳生新陰流) |

|

時代 |

戦国時代中期~後期 |

戦国末期~江戸初期 |

江戸初期 |

|

思想の源泉 |

鹿島・香取の神道思想、神託 12 |

生涯の実戦経験に基づく合理主義 28 |

禅(沢庵宗彭)、儒学、漢籍 29 |

|

核心的理念 |

一之太刀(神懸かり的な捨身の一撃) 1 |

五輪(万理に通じる兵法の理) 46 |

大なる兵法(治国平天下の術) 29 |

|

「活人剣」の解釈 |

人を活かす道(倫理的・平和思想的) 11 |

(明確な言及は少ないが、勝利による秩序維持) |

一人の悪を殺し万人を活かす(統治論的) 39 |

|

「無刀」の思想 |

無手勝流(戦いを避ける機転、知恵) 18 |

(特定の思想はないが、あらゆる手段を用いる) |

無刀取り(相手を制する技術体系、心法) 29 |

|

伝達形式 |

道歌(卜伝百首)、口伝 6 |

伝書(五輪書) 28 |

伝書(兵法家伝書) 29 |

|

政治との関わり |

将軍・大名の指南役 13 |

大名客分(独立性を保持) 37 |

将軍家師範、大名、惣目付(為政者) 44 |

この比較表は、卜伝、武蔵、宗矩という三人の巨人が、それぞれ「神道系」「実戦合理系」「禅・統治系」という、明確に異なる思想的類型を代表していることを示している。これは、戦国乱世の終焉から江戸幕藩体制の確立へという巨大な社会変動が、武士の思想にいかに多様な影響を与え、新たな武士道を模索させたかを理解するための、重要な視座を提供するものである。

結論:卜伝百首が後世に遺したもの ― 活人剣の思想的源流として

本報告書を通じて行ってきた多角的な分析の結果、「ト伝百首」は、単なる剣術の歌集という枠を遥かに超え、戦国武士の死生観、戦略思想、そして倫理観が凝縮された、日本武芸思想史における第一級の資料であることが明らかになった。その思想は、後世の武道に計り知れない影響を与え、現代にまで至るその価値を失っていない。

塚原卜伝の思想は、戦国時代の過酷な実戦の中から生まれ出た、極めて実践的なものであった 1 。しかし同時に、彼の思想は「活人剣」や「無手勝流」といった理念の中に、後の江戸時代に大きく花開く「道」としての武道の精神性を、その萌芽として色濃く含んでいた 11 。剣の目的を、単なる殺傷から、人や社会を活かすためのものへと昇華させようとする試みは、戦乱の時代にあって画期的なものであった。この点で、塚原卜伝と彼が遺した「ト伝百首」は、中世的な「武術(jutsu)」が、近世的な「武道(dō)」へとその姿を変えていく、思想史的な転換点に立つ、架け橋のような存在として位置づけることができる 48 。

そして、「ト伝百首」が現代に投げかける示唆は、決して小さくない。技術の巧拙のみに偏重するのではなく、精神(心)と合理性(理)を等しく重んじる全人格的な姿勢 1 。そして、真の敵は外部にあるのではなく、自らの内なる弱さや迷いであるとし、それを克服しようと努める自己修養の精神 7 。これらの教えは、現代の剣道やその他の武道が、その究極の目的として掲げる「人間形成」の理念と、深く通底する普遍的な価値を秘めている 50 。

塚原卜伝と「ト伝百首」は、戦国という時代が生んだ一つの到達点であると同時に、未来の武道が目指すべき方向性を指し示した、不滅の道標なのである。

引用文献

- 塚原卜伝-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73544/

- わがまちが生んだ偉人 https://www.tsukubabank.co.jp/corporate/info/monthlyreport/pdf/2019/03/201903_03.pdf

- 塚原卜伝の墓 - 鹿嶋市ホームページ https://city.kashima.ibaraki.jp/site/kankou/3053.html

- 諦観と悔恨。老境の卜伝を描く 『卜伝飄々』 (風野真知雄 著) | インタビュー・対談 - 本の話 https://books.bunshun.jp/articles/-/1404

- 塚原卜伝 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1869

- 利休百首は和歌のスタイルでまとめられた茶道の指南書 - 茶の湯サロン | Chanoyu Salon https://chanoyu-salon.com/chanoyu/rikyuhyakushu/

- 武術道歌 - 五十雀俗謡集 https://sakusabe.exblog.jp/658434/

- 無外流居合・剣術の研究-百足伝 - 古武道の居想会 https://www.mugairyu.jp/WhatMugai/hyakusoku.html

- 口伝、秘伝、そして極意 - 国際水月塾武術協会 International Suigetsujuku Bujutsu Association https://japanbujut.exblog.jp/33883223/

- 伝書 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9D%E6%9B%B8

- 「つ」 塚原卜伝 鹿島新当流 - 鹿嶋市ホームページ https://city.kashima.ibaraki.jp/site/karuta/16036.html

- 塚原卜伝 - Budo World https://budo-world.taiiku.tsukuba.ac.jp/2017/03/29/%E5%A1%9A%E5%8E%9F%E5%8D%9C%E4%BC%9D/

- 鹿島新當流 - 鹿嶋市ホームページ https://city.kashima.ibaraki.jp/site/bunkazai/50134.html

- 鹿島新當流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%B3%B6%E6%96%B0%E7%95%B6%E6%B5%81

- 鹿島神宮について https://kashimajingu.jp/category/about/

- 戦国時代無敗の剣聖。あなたは塚原卜伝を知っているか? - 鹿行ナビ https://rokko-navi.media/culture/kashima-bokuden/

- 「鹿島新當流剣術のわざをみる」 - 日本武道学会剣道専門分科会 https://kendo-ac.org/wp-content/uploads/2023/11/Newsletter2013.pdf

- 無手勝流とは? わかりやすく解説 - デジタル大辞泉 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%84%A1%E6%89%8B%E5%8B%9D%E6%B5%81

- 無手勝流(ムテカツリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%84%A1%E6%89%8B%E5%8B%9D%E6%B5%81-642006

- 無手勝流・塚原卜伝とらんぼう侍 - 麻美乃絵 https://maminoe.jp/post-3182/

- 日本の著名・最強の剣豪/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/sword-basic/janan-swordsman/

- 本朝武芸小伝 - 日本の古本屋 https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=63930425

- 新当流とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%96%B0%E5%BD%93%E6%B5%81

- 鹿島新當流剣術 - 吉川 常隆 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/022/

- yamada-estate.com http://yamada-estate.com/kendo/kendou.files/kengoden/tukaharabokuden.htm

- 利休百首 - My茶の湯ノート http://soukei-chanoyu.com/post-541/

- 稽古の内容 | 竹内流 備中伝 takenouchi-ryu bittyu-den https://takenouchiryu-bittyuden.com/?page_id=93

- 五輪書 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E8%BC%AA%E6%9B%B8

- 兵法家伝書 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B5%E6%B3%95%E5%AE%B6%E4%BC%9D%E6%9B%B8

- 足利義輝-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73545/

- 北畠具教 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%95%A0%E5%85%B7%E6%95%99

- 北畠具教-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73543/

- 【鹿嶋市レポート】鹿島神宮古武道演武大会 https://www.city.kashima.ibaraki.jp/site/kashimaphoto/78966.html

- 鹿島神傳直心影流 - 武道振興會 http://samuraibushidosociety.com/kashima/index2.html

- 鹿島神流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E6%B5%81

- メインチャンネル『五輪書』の書き出し文 - note https://note.com/tetsugaku_ch/n/n65db474d5bd2

- 五輪書・宮本武蔵 | 名文電子読本・解説サイト - DCP https://dcp.co.jp/meikaits/2020/09/11/%E4%BA%94%E8%BC%AA%E6%9B%B8/

- 【宮本武蔵】『五輪書(ごりんのしょ)』を読んだので振り返る|done_san - note https://note.com/done_san/n/n028ff7b33777

- 【解説編】兵法家伝書(へいほうかでんしょ)とは?柳生宗矩の「活人剣」の境地とは? - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/heiho-kadensho1/

- 829夜 『兵法家伝書』 柳生但馬守宗矩 - 松岡正剛の千夜千冊 https://1000ya.isis.ne.jp/0829.html

- 【内容編①】兵法家伝書 ~殺人刀の巻 ~ 前編 - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/heiho-kadensho2/

- 戦国時代の剣術: 名だたる流派とその奥義に迫る https://sengokuhistory.com/2024/06/16/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E5%89%A3%E8%A1%93-%E5%90%8D%E3%81%A0%E3%81%9F%E3%82%8B%E6%B5%81%E6%B4%BE%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%A5%A5%E7%BE%A9%E3%81%AB%E8%BF%AB%E3%82%8B/

- 柳生宗厳-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73546/

- 設定したり、或いは剣術に流入した禅僑思想を中心にした考察をなしてお https://tohoku.repo.nii.ac.jp/record/2479/files/1347-2992-2006-5-28.pdf

- 柳生宗矩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E7%94%9F%E5%AE%97%E7%9F%A9

- 剣豪・宮本武蔵:その実像と『五輪書』に見る兵法思想 - nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g00689/

- 五輪書 解題 - 宮本武蔵 https://musasi.siritai.net/themusasi2/gorin/g00.html

- 『剣の精神誌 - 無住心剣術の系譜と思想』を読了 | Keiichi Toyoda Official Website https://www.keiichi-toyoda.com/posts/21212278/

- 剣の錬金術・東西文化考――和と動の実践的思想(上) https://book.asahi.com/jinbun/article/15316999

- 第4回 剣の思想 | 全日本剣道連盟 AJKF https://www.kendo.or.jp/knowledge/books/column_04/

- 「剣の理法の説明版」に関するパブリックコメントの結果について | 全剣連のお知らせ https://www.kendo.or.jp/information/20220902/