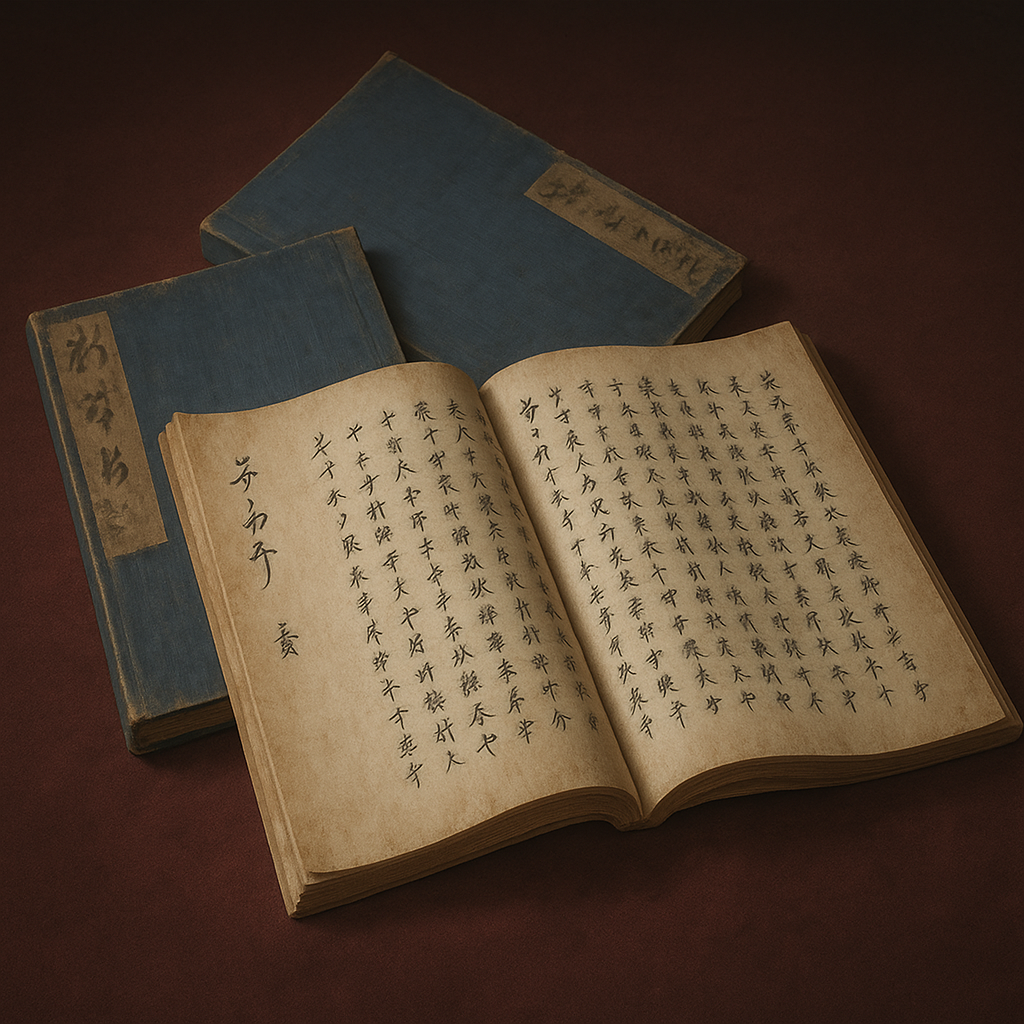

士鑑用法

『士鑑用法』は北条氏長が著した江戸初期兵学書。戦国築城術を継承し西洋技術も取り入れ合理化。武士の役割を「統治」へ再定義し、戦闘者から為政者へ変貌する思想的羅針盤となった。

『士鑑用法』の総合的研究―戦国時代の視点から読み解く江戸初期兵学の真髄

序論:泰平の世の「兵法」―『士鑑用法』の位置づけ

江戸時代初期、徳川幕府による「元和偃武」が成り、日本は長きにわたる戦乱の時代に終止符を打った。この「泰平の世」の到来は、武士という階級の存在意義そのものを根底から揺るがす、大きな社会変動であった。戦場で武功を立てることが自己の価値を証明する唯一の手段であった時代は終わり、武士たちは新たな社会における自らの役割を模索する必要に迫られたのである。このような歴史的転換期において、戦国時代の「兵法(ひょうほう)」は、その性格を大きく変容させ、泰平の世を治めるための学問、すなわち「兵学(へいがく)」へと昇華していった 1 。

本稿が主題とする『士鑑用法』は、まさにこの過渡期に生まれた画期的な兵学書である。北条流兵法の祖と称される北条氏長によって著された本書は、一般に「戦国時代末期の築城術を伝える書」として知られている 3 。しかし、その価値は単なる技術解説書の範疇に留まるものではない。『士鑑用法』は、戦国という時代の過酷な実戦経験から得られた知見を体系化し、それを江戸時代の新たな武士の倫理規範と融合させた、極めて重層的な著作なのである。

したがって、本稿では『士鑑用法』を多角的に分析し、その歴史的意義を明らかにすることを目的とする。第一章では、著者である北条氏長の特異な経歴と思想的背景を掘り下げる。第二章では、彼の学問が武田信玄の戦術を理想化した甲州流兵学から、いかにして合理主義的な北条流兵学へと発展したのか、その知の系譜を追う。第三章では、『士鑑用法』の具体的な内容を、築城術という技術的側面と、泰平の世における武士の道を説く思想的側面の両面から徹底的に解剖する。そして第四章では、本稿の核心として、「戦国時代という視点」から本書を再評価する。具体的には、氏長が学んだ武田流築城術と、彼が血筋として受け継いだ後北条流築城術という、戦国を代表する二大軍事思想との比較検討を通じて、『士鑑用法』がいかにして戦国の遺産を継承し、そして変容させたのかを論じる。

この分析を通じて、『士鑑用法』が単なる築城の指南書ではなく、戦国の武から江戸の文治へと移行する時代の精神を体現し、武士が戦闘者から統治者へと自己変革を遂げるための思想的羅針盤であったことを明らかにしていく。

第一章:著者・北条氏長の生涯と時代背景

『士鑑用法』を深く理解するためには、まずその著者である北条氏長(1609-1670)という人物の特異な生涯と、彼が置かれた時代背景を把握することが不可欠である。彼は、戦国大名の名門の血を引きながら、徳川幕府の高級官僚として泰平の世に仕え、日本の伝統的兵法に西洋の技術的知見を融合させた、稀有な経歴の持ち主であった。

第一節:名門・後北条氏の末裔として

北条氏長は、慶長14年(1609年)、戦国時代に関東一円を支配した後北条氏の一族、北条繁広の子として江戸で生を受けた 5 。彼の曾祖父は「地黄八幡」の旗印で知られる猛将・北条綱成、そして母方の曾祖父は後北条家三代当主であり、卓越した民政家でもあった北条氏康である 6 。この血筋は、氏長の思想形成に決定的な影響を与えたと考えられる。

後北条氏は、初代・早雲の時代から、極めて合理的かつ革新的な領国経営で知られていた。例えば、日本史上最も低い水準と言われる四公六民の税制を導入し、代替わりごとの検地によって領内の石高を正確に把握した。また、家臣団の合議制である「小田原評定」や、虎の印判を用いた文書行政など、高度に官僚的な統治システムを構築し、安定した支配を実現していた 7 。

このような家風は、迷信や旧習に囚われない、徹底した合理主義精神を育んだ。氏長が後に自身の兵学体系(北条流)を確立する際に、中世的な軍配占いや吉凶判断といった非合理的な要素を断固として排斥したことは、彼の思想の根幹をなす特徴である 5 。この合理主義は、彼が学んだ甲州流兵学や西洋の知識だけに由来するものではなく、むしろ彼が生まれながらにして受け継いだ後北条氏の「DNA」とも言うべき、プラグマティックな思考様式がその土台にあったと見るべきであろう。それは、彼が何らかの兵法を学ぶ以前から備わっていた、一種の知的「ソフトウェア」であった。

第二節:徳川幕府官僚としての経歴

氏長の生涯は、単なる兵学者に留まらない。彼は徳川幕府の官僚として、国家統治の中枢で活躍した人物でもあった。幼くして父を亡くした氏長は、徳川家康の憐れみを受けて500俵の禄を与えられ、幕臣としての道を歩み始める 6 。小姓組からキャリアをスタートさせ、徒頭、鉄砲頭、持筒頭、新番頭などを歴任し、承応2年(1653年)には従五位下・安房守に叙任された 6 。そして明暦元年(1655年)、ついに幕府の要職である大目付に就任し、最終的には5000石を領する大身旗本へと上り詰めた 5 。

大目付は、老中の下に置かれ、諸大名や高家、さらには朝廷の動向を監視し、幕府の安泰を維持する監察官としての重責を担う役職であった 9 。その職務は、個別の戦闘術ではなく、国家全体の安全保障というマクロな視点を要求する。氏長がこの地位にあったことは、彼の兵学思想に決定的な影響を与えた。彼の関心は、もはや一城一砦の攻防から、幕藩体制という巨大な統治機構をいかに維持するかという、より高次の「国家戦略」へと移行していったのである。

このことは、彼が地図製作という事業に深く関与したことからも窺える。氏長は、幕府による日本全図「正保日本図」の製作や、明暦の大火(1657年)後の江戸市中の実測図作成と区画整理の責任者を務めたとされる 6 。これらの事業は、国土や都市空間を正確に測量し、データに基づいて把握・管理するという、近代的な国家統治の萌芽を示すものであった。彼の兵学、そして『士鑑用法』は、単なる一兵法家の著作としてではなく、国家の秩序維持を担う高級官僚の視点から書かれた、統治論としての側面を色濃く持っているのである。

表1:北条氏長の経歴と主要な業績

|

年代(西暦) |

年齢 |

役職・出来事 |

著作・関連事業 |

|

慶長14年(1609) |

1歳 |

北条繁広の子として江戸で誕生 6 |

|

|

慶長17年(1612) |

4歳 |

父・繁広死去。徳川家康より500俵を与えられる 6 |

|

|

寛永2年(1625) |

17歳 |

小姓組として出仕。旗本となる 6 |

|

|

寛永年間 |

- |

小幡景憲に師事し、甲州流兵学を学ぶ 6 |

|

|

正保元年(1644) |

36歳 |

|

正保日本図の製作に関与(責任者説あり) 6 |

|

正保3年(1646) |

38歳 |

|

**『士鑑用法』**序を著す 13 |

|

慶安2年(1649) |

41歳 |

|

慶安の軍役令を起草 6 |

|

慶安3年(1650) |

42歳 |

|

『攻城 阿蘭陀由里安牟相伝』を献上 6 |

|

承応2年(1653) |

45歳 |

従五位下・安房守に叙任 6 |

『士鑑用法』が出版される 14 |

|

明暦元年(1655) |

47歳 |

大目付に就任(~寛文10年) 5 |

|

|

明暦3年(1657) |

49歳 |

|

明暦の大火後の江戸実測図作成を指揮 6 |

|

寛文9年(1669) |

61歳 |

|

日本全図の校訂を行い、幕府に提出 6 |

|

寛文10年(1670) |

62歳 |

死去 6 |

『兵法雄鑑』などの著作を残す 6 |

第三節:兵学者としての革新性

北条氏長の兵学者としての最大の特徴は、その卓越した革新性にある。彼は、日本の伝統的な兵学の枠に留まることなく、積極的に西洋の軍事技術を取り入れ、独自の合理的な体系を築き上げた。

その象徴的な事例が、オランダ流の攻城砲術の導入である。慶安3年(1650年)、氏長はオランダ東インド会社に所属していたスウェーデン人砲術士官ユリアン・スハーデルによる臼砲を用いた攻城演習に立ち会い、その内容を『攻城 阿蘭陀由里安牟相伝』という書物にまとめ、将軍家光に献上している 5 。この書物は、日本で初めて西洋式の攻城・築城術を体系的に紹介したものであり、氏長の先進性を示す動かぬ証拠である。彼は、正確な砲撃に不可欠な洋式測量術(規矩術)もこの時に習得したとされ、その知識は後の地図製作事業にも活かされた 6 。

氏長の合理主義は、具体的な戦術論にも貫かれている。例えば、籠城戦において、敵が遠くから鉄砲や弓矢を撃ちかけてくる際に、こちらもむやみに応戦するのは弾薬の無駄であると説く。彼が真の好機と見なしたのは、敵兵が石垣や塀に取り付いた瞬間であった。その時こそ、攻め手の射手は味方に当たることを恐れて援護射撃ができなくなり、城兵は身を乗り出してでも確実に敵を狙撃すべきだと主張した 6 。これは、戦場の心理と物理を冷静に分析した、極めて実践的な思考である。

北条氏長の兵学は、単一の源流から生まれたものではない。それは、(1)師である小幡景憲から学んだ甲州流という日本の伝統、(2)後北条氏の末裔として受け継いだプラグマティズム、そして(3)自ら積極的に探求した西洋の科学技術、という三つの要素が融合した「ハイブリッドな知性」の産物であった。彼は、国籍や流派に拘らず、最も実践的で有効な知識を追求し、統合した。この姿勢は、後の蘭学の勃興を予感させるものであり、氏長を近世日本における軍事思想の近代化を推し進めた、先駆的な思想家として位置づけることができる。

第二章:知の系譜―甲州流から北条流へ

北条氏長が創始した北条流兵学は、全くの無から生まれたものではない。それは、戦国最強と謳われた武田信玄の軍法を源流とする「甲州流兵学」という巨大な知的遺産を継承し、それを氏長自身の合理主義的な精神によって批判・再構築する過程で誕生した。この章では、師である小幡景憲と甲州流兵学の関係から、氏長がいかにして独自の流派を確立するに至ったか、その知の系譜を明らかにする。

第一節:師・小幡景憲と甲州流兵学

北条氏長の師は、江戸初期の兵学の大家、小幡景憲(1572-1663)である 6 。景憲は、甲斐武田氏の旧臣であり、武田氏滅亡後に徳川家に仕えた人物である 15 。彼は、武田信玄の戦術や軍略を理想化し、それを一つの学問体系としてまとめ上げた「甲州流兵学」の祖として知られている 15 。

甲州流兵学の根幹をなすのが、『甲陽軍鑑』という書物である。この書は、武田家の合戦や軍制、家臣の言行などを詳細に記録したものであり、景憲はこれを補訂・集大成し、自らの流派の「聖典」として位置づけた 15 。戦乱が終結した江戸時代において、もはや武田信玄の天才的な軍略を実戦で直接体験することは不可能であった。景憲は、『甲陽軍鑑』を教科書とすることで、戦場の生々しい経験を、構造化され、教授可能な学問へと転換させたのである。これは、戦国の「戦術(兵法)」が、江戸の「学問(兵学)」へと姿を変える上で、決定的に重要なプロセスであった。

景憲の甲州流兵学は、その実践的な内容から高い評価を受け、熊本藩主の細川光尚や淀藩主の永井尚政といった有力大名を含む、数多くの門人を魅了した 16 。特に、築城術は甲州流が重視するテーマの一つであり、信玄のような天才ではない凡人であっても学ぶことで強固な防御を築くことができる、重要な技術と見なされていた 18 。北条氏長が受けた兵学教育は、このようにして伝説的な武将の事績を「聖典化」し、体系的なカリキュラムとして再編した、極めて学術的な性格のものであった。

第二節:北条流兵法の確立

小幡景憲の数多い門人の中でも、北条氏長は特に傑出した存在であった。彼は、近藤正純、富永勝由、梶定良らと共に「小幡門四哲同学」と称され、その才能を高く評価されていた 6 。しかし、氏長は師の教えをただ墨守するだけの弟子ではなかった。彼は、甲州流兵学を批判的に継承し、それを「改良」することで、自らの名を冠した「北条流兵法」を創始したのである 5 。

この「改良」の核心は、甲州流に残存していた中世的な神秘主義・非合理主義を排し、徹底した合理主義を貫いた点にある。前述の通り、『甲陽軍鑑』を聖典とする甲州流には、山本勘助の伝説的な活躍に象徴されるように、軍略や戦術論だけでなく、逸話や教訓、さらには神秘的な要素も含まれていた 19 。氏長は、後北条氏の家風と西洋技術の研究で培われた自身の合理的な精神に基づき、こうした非経験的、非科学的な要素を兵学から体系的に排除しようと試みた。その最も象徴的な例が、吉凶を占うための「軍配」を迷信として退けたことである 5 。

氏長が目指したのは、あくまで「実践に役立つ軍事学」であった 6 。彼は、観念的な議論や精神論よりも、物理法則や人間の心理に基づいた、検証可能で実用的な知識を重視した。この姿勢は、単なる流派の改善に留まらず、兵学という学問のあり方そのものを問う、根本的な認識論的転換であったと言える。彼は、戦国時代という巨大な経験の集積から、近代的な合理主義というフィルターを通して、普遍的で実践的な法則を抽出しようとしたのである。この知的な格闘の末に、北条流兵法は誕生した。そして、その門下からは、後に「士道」を大成させる山鹿素行のような、近世武士思想を代表する思想家が輩出されることとなる 23 。

第三章:『士鑑用法』の徹底解剖

北条流兵学の思想と技術が集約された『士鑑用法』は、その多岐にわたる内容から、江戸初期の兵学を代表する著作と位置づけられる。本章では、この重要な書物を書誌学的な側面、築城術という技術的な側面、そして泰平の世における武士のあり方を問う思想的な側面から、徹底的に分析する。

第一節:書誌学的概要と構成

『士鑑用法』は、北条氏長によって著され、正保3年(1646年)に序が書かれた兵学書である 13 。その後、承応2年(1653年)には版本として刊行され、広く流布した 14 。本書は、氏長の数ある著作の中でも、『兵法雄鑑』などと並ぶ代表作の一つに数えられる 5 。

本書を理解する上で非常に重要なのが、氏長の高弟であり、一時は養子でもあった福島国隆(別名:遠山信景)の存在である 24 。国隆は、師である氏長の思想を深く理解し、その教えを後世に伝えることに尽力した。彼は、『士鑑用法』の内容をより分かりやすく解説した『士鑑用法直解』という註釈書を著している 24 。国隆は氏長と極めて近しい関係にあったため、彼の註釈は氏長本来の意図から逸脱する可能性が低く、『士鑑用法』の難解な部分や行間を読む上で、非常に貴重な手がかりとなる 24 。

『士鑑用法直解』の存在は、『士鑑用法』が単に書かれて終わり、という静的な書物ではなかったことを示している。それは、師から弟子へと受け継がれ、註釈や解説を通じて深化していく「生きたテキスト」であり、北条流兵学という知的伝統の中核をなすものであった。兵学が、師、弟子、中心となる聖典、そしてその解釈(註釈)という、儒学や仏教の研究に類似した構造を持つ、高度に学問的な分野へと発展していたことを、この事実は雄弁に物語っている。

第二節:築城術の内容分析―戦国の遺産

『士鑑用法』は、戦国時代末期の築城法を伝える書として高く評価されている 3 。その内容は、城を築く際の地形の選定方法から、具体的な縄張(設計)の方法に至るまで、図解を交えて詳細に解説されている 4 。氏長の別の著作である『城取離格問答』においても、川や沼、山といった自然地形をいかに防御に活かすかという、城郭の立地に関する考察がなされており、彼の築城術が極めて実践的かつ体系的であったことが窺える 25 。

本書で説かれる築城の原則は、戦国時代、特に鉄砲の普及によって城郭の防御思想が劇的に変化した時代の、実践的な知見の集大成である。戦国後期、単純な城壁はもはや鉄砲の火力に対して無力となり、敵の攻撃を分散させ、進路を限定し、防御側の火力を最大限に発揮させるための、より複雑な防御システムが求められるようになった。

その代表的なものが「横矢掛かり」と「枡形虎口」である。

- 横矢掛かり(よこやがかり) : 城壁を直線ではなく、意図的に屈曲させたり、突出部(出隅)や凹部(入隅)を設けたりすることで、城壁に取り付く敵兵に対して側面から攻撃(横矢)を加えることを可能にする設計思想である。これにより、敵は正面だけでなく、複数の方向からの十字砲火に晒されることになり、防御効率が飛躍的に向上する 26 。

- 枡形虎口(ますがたこぐち) : 城の出入り口である虎口を、石垣や土塁で四角く(枡形に)囲み、第一の門(高麗門)と第二の門(櫓門)を直角に配置するなどして、敵の侵入経路を複雑に折り曲げる構造である。これにより、城内に突入しようとする敵兵の勢いを削ぎ、枡形内に閉じ込めた上で、周囲の城壁から集中攻撃を浴びせることが可能となる 27 。

『士鑑用法』は、これらの戦国の戦場で血と共に学ばれた防御原則を、単なる経験則としてではなく、図解を用いた教えやすい「理論」として成文化した点に、その大きな価値がある。それは、戦国の過酷な教訓を、後世の武士が学ぶための体系的な「教科書」へと翻訳する作業であったと言える。

第三節:思想的側面―「士」の道と泰平の武士

『士鑑用法』の真価は、技術論に留まらない。本書は、泰平の世における武士の存在意義を問い直し、新たな倫理規範を提示する、深い思想的側面を持っている。

その思想的核となるのが、「兵は天下の大道なり」という一節である 31 。これは、一般に「兵は詭道なり(戦いとは、敵を欺く道である)」と説く『孫子』の思想とは、一見矛盾するように思われる 31 。しかし氏長は、この矛盾を乗り越え、兵法を武士が修めるべき崇高な道として再定義しようと試みた。

戦乱のない時代において、なぜ「兵」が「大道」たりうるのか。その答えは、「兵」という言葉の再解釈にある。氏長にとって、兵法とはもはや単なる戦闘技術ではなかった。徳川の治世において、武士は統治階級としての役割を担う。したがって、兵法の原理、すなわち戦略、兵站、規律、地形や人間の本性の理解といった要素は、そのまま領国経営や民政といった、平時の統治術に応用可能なのである。この文脈において、「兵」は「統治」の比喩となり、兵学を修めることは、有事に備えるためではなく、有能で徳の高い為政者となるための自己修養の道となる 5 。

この思想は、戦国時代の実力主義的な「武士道」とは一線を画す、新たな「士道」の提唱であった 32 。それは、儒教的な倫理観を取り込み、武士の職分を「戦う者」から「治める者」へと転換させるものであった 2 。『士鑑用法』は、武士階級がその特権的地位を泰平の世において維持するための、強力なイデオロギー的根拠を提供したのである。それは、武士が戦闘技術者から、知的・倫理的エリートへと変貌を遂げるための、思想的設計図であった。

第四章:戦国時代という視点からの再評価

『士鑑用法』は江戸時代初期の産物であるが、その根底には戦国時代の熾烈な闘争で培われた軍事思想が深く根差している。本章では、氏長が師事した「武田流」と、彼が血筋として受け継いだ「後北条流」という、戦国を代表する二つの築城術の思想と比較分析することで、『士鑑用法』の独自性と歴史的意義を「戦国時代という視点」から再評価する。

第一節:武田流築城術との比較

北条氏長が小幡景憲から学んだ甲州流兵学の源流は、武田信玄の軍法にある。武田氏の築城術、いわゆる「武田流(甲州流)築城術」は、その独創的な防御施設によって特徴づけられる。

代表的なものが「丸馬出(まるうまだし)」である。これは、虎口(城の出入り口)の前面に円形の独立した曲輪を設け、虎口への敵の直進を防ぎ、防御側の反撃拠点とする施設である 33 。丸馬出は、その前面に「三日月堀(みかづきぼり)」と呼ばれる半月状の堀を伴うことも多く、虎口という城の弱点を点として強力に防御する思想に基づいている 33 。また、虎口自体も通路が食い違うように造られた「両袖枡形虎口」など、敵の侵攻を阻むための複雑な構造を持っていた 34 。

これらの技術は、信玄の息子・勝頼が築いた新府城などでその典型を見ることができる 33 。氏長は、師である景憲を通じて、こうした武田流の高度な築城術を学んだはずである。『士鑑用法』で説かれる縄張や虎口の設計には、この甲州流の教えが色濃く反映されていると考えられる。例えば、敵の勢いを削ぎ、防御側の火力を集中させるという枡形虎口の基本思想は、両者に共通するものである 37 。しかし、氏長がこれらの技術を単に模倣したのか、あるいは自身の合理主義に基づき、より洗練された形へと発展させたのかを検証することが重要である。

第二節:後北条流築城術との関連性

北条氏長が対峙すべきもう一つの巨大な知的遺産は、彼自身の祖先である後北条氏が築き上げた「後北条流築城術」である。後北条氏は、武田氏とは異なる独自の思想に基づき、極めて高度な防御システムを関東各地に展開した。

後北条流の最も象徴的な技術が、「障子堀(しょうじぼり)」と「畝堀(うねぼり)」である 38 。これは、空堀の底に障子の桟のように、あるいは畑の畝のように土塁を掘り残すことで、堀の中に侵入した敵兵の自由な移動を徹底的に妨害する仕掛けである 40 。堀底に落ちた敵兵は、この畝によって動きを制限され、城壁の上からの格好の的となった 42 。これは、武田流が虎口という「点」の防御を重視したのに対し、後北条流が堀という「空間(エリア)」全体を支配下に置こうとする、エリア・デナイアル(領域拒否)の発想に基づいている。

ここに、本稿の分析における核心的な問いが生まれる。すなわち、甲州流の訓練を受けた北条氏長は、自らの祖先の軍事思想である後北条流を、どのように評価し、自身の兵学体系に取り入れたのか。この二つの流派は、戦国時代を代表するライバルであり、その築城思想も「円」を基調とする武田流と、「直線」と「区画」を多用する後北条流とで、対照的な特徴を見せる 38 。

氏長の合理主義的な精神は、おそらくこの二つの伝統の統合を促したであろう。例えば、障子堀は、鉄砲の普及により大規模な歩兵集団による突撃が主流となった戦国末期の合戦において、極めて有効かつ論理的な防御策であった。氏長が、甲州流の体系の中に、この後北条流の優れた実用技術を組み込んだ可能性は高い。彼の著作である『士鑑用法』における堀や縄張の記述を詳細に分析することは、彼が二つの偉大な軍事遺産をいかにして止揚し、独自の「北条流」を完成させたかを解き明かす鍵となる。

表2:築城思想の比較分析:武田流・後北条流・北条流

|

比較項目 |

武田流(甲州流) |

後北条流 |

北条流(『士鑑用法』の思想) |

|||

|

中核思想 |

一点防御・突出防御 虎口という弱点を、突出した防御施設で徹底的に守る思想。 |

領域支配・面防御 堀や曲輪といった空間全体を支配し、敵の行動を阻害・殲滅する思想。 |

合理的統合 両者の長所を統合し、地形と状況に応じた最適な防御を構築する実践的・合理的思想。 |

|||

|

代表的防御施設 |

丸馬出 ・三日月堀 33 |

虎口の前面に円形の曲輪を設け、敵の直進を防ぐ。 |

障子堀 ・畝堀 38 |

堀底に土の畝を設け、敵兵の移動を物理的に阻害する。 |

横矢掛かり ・ 枡形虎口 26 |

城壁の屈曲による側面攻撃と、複雑な虎口による敵勢の減殺を重視。両流派の思想を内包する。 |

|

全体縄張(設計) |

曲線的・有機的 地形に合わせた曲線的な縄張が多く、円形の曲輪が特徴 38。 |

直線的・計画的 直線的な土塁や堀を多用し、計画的に区画された曲輪が特徴 38。 |

体系的・実践的 図解を用い、地形選定から縄張の細部までを体系的に解説。迷信を排し、実践性を最優先する 4。 |

|||

|

対鉄砲戦への対応 |

騎馬隊の突撃を防ぐための強力な虎口防御。 |

歩兵集団の突撃を堀内で阻止・無力化する。 |

射線(横矢)の確保と、敵兵を射撃好適位置(枡形内)に誘導する設計を重視 6 。 |

第三節:戦国末期の合戦思想から近世兵学へ

戦国時代末期の合戦は、個人の名誉よりも集団としての勝利を最優先する、極めてプラグマティックで、時に残忍なものであった。奇襲や謀略は常套手段となり、鉄砲のような殺傷能力の高い兵器の導入は、戦闘をより凄惨なものへと変えた 43 。そこでは、生き残るための実用的な技術と、集団を統率するための厳格な規律が全てであった。

これに対し、江戸時代に入って確立された兵学は、儒教思想の強い影響を受け、主君への忠義や武士としての倫理といった、道徳的な側面を強調するようになった 2 。戦いがなくなった社会において、兵学は武士の教養となり、統治者としての精神を涵養するための学問へとその姿を変えたのである 47 。

『士鑑用法』は、まさにこの二つの時代の狭間に立つ、架け橋のような存在である。本書に詳述される築城術の具体的で実践的な内容は、戦国時代の「勝つか死ぬか」という現実主義から直接的に受け継がれたものである 43 。それは、過去の戦場で有効性が証明された技術の、純粋な蒸留物であった。

しかし同時に、その技術を「天下の大道」と位置づけ、武士の自己修養の手段として提示するその思想的枠組みは、全く新しい江戸時代の産物である 5 。『士鑑用法』は、戦場の混沌とした「技術(術)」を、泰平の世の学問所における体系的で倫理的な「道」へと再パッケージ化する、歴史的な瞬間を捉えている。それは、武士という階級が、その存在理由を「戦い」から「統治」へと転換させていく、壮大な知的営為の記録なのである。

結論:『士鑑用法』が映し出す武士の変容

本稿では、北条氏長が著した兵学書『士鑑用法』について、その著者、知的系譜、内容、そして戦国時代との関連性という多角的な視点から詳細な分析を行ってきた。その結果、『士鑑用法』が単なる築城技術の解説書ではなく、戦国から江戸へと移行する時代の大きな転換を象徴する、極めて重要な歴史的文献であることが明らかとなった。

第一に、『士鑑用法』は、著者である北条氏長の類稀な経歴と思想の産物である。後北条氏の末裔として受け継いだ合理主義の精神、徳川幕府の大目付として培った国家統治の視点、そして西洋の軍事技術を積極的に取り入れる革新性。これら全てが融合し、伝統的な兵法の枠を超える独自の学問体系を生み出した。

第二に、本書は、戦国時代の二大軍事思想である武田流と後北条流の知見を統合・昇華させた、一つの到達点である。氏長は、師・小幡景憲から学んだ甲州流の体系を基礎としながらも、それに自身の血脈に流れる後北条流の実践的技術を、合理主義というフィルターを通して組み込んだ。その結果、迷信を排し、実践性を徹底的に追求した、近世兵学の新たな地平を切り拓いたのである。

第三に、そして最も重要な点は、『士鑑用法』が武士という階級の自己変革の書であったという事実である。本書は、戦場で培われた殺傷の技術を、泰平の世における「統治の道」として再定義した。城を築くという行為は、物理的な防御施設の構築に留まらず、秩序を創造し、民を治め、国家を安泰に導くという、統治者の徳を示すためのメタファーとなった。これにより、兵学は武士が戦闘者から為政者・知識人へとそのアイデンティティを転換させるための、思想的支柱となったのである。

結論として、『士鑑用法』は、戦国時代の過酷な実戦経験という「ハードウェア」を、江戸時代の新たな社会秩序と倫理観という「オペレーティングシステム」上で駆動させるための、壮大な試みであったと言える。それは、戦争の知識をいかにして平和の礎とするかという、普遍的な問いに対する、江戸初期の武士たちが出した一つの卓越した答えである。したがって、『士鑑用法』を深く読み解くことは、戦国と江戸という二つの時代を繋ぐ架け橋の構造を理解し、近世日本の社会と精神の根幹をなした武士の変容を目の当たりにすることに他ならない。

引用文献

- 兵学(へいがく) | 時代劇用語指南 | 情報・知識&オピニオン imidas - イミダス https://imidas.jp/jidaigeki/detail/L-57-187-08-04-G252.html

- 日本の儒教 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%84%92%E6%95%99

- 『信長の野望蒼天録』家宝一覧-書物- http://hima.que.ne.jp/souten/shomotsu.html

- 信長の野望革新 家宝一覧-茶道具- http://hima.que.ne.jp/kakushin/shomotsu.html

- 北条氏長(ホウジョウウジナガ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E9%95%B7-14949

- 北条氏長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E9%95%B7

- 後北条氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F

- 「大円分度」の研究 : 佐賀とエジンバラに現存する 北条流 ... - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/26482/2011_Daien_bundo.pdf

- おおめつけ【大目付】 | お | 辞典 - 学研キッズネット https://kids.gakken.co.jp/jiten/dictionary01500261/

- 大目付 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%9B%AE%E4%BB%98

- 大目付(オオメツケ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E7%9B%AE%E4%BB%98-39622

- 076 江戸幕府のしくみ - 日本史オンライン講義録 https://ten-made-to-be.hatenablog.com/entry/076

- 士鑑用法 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA70507281

- 国文学研究資料館特別コレクション――山鹿文庫目録 https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/3841/files/KK701.pdf

- 小幡景憲(オバタカゲノリ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B0%8F%E5%B9%A1%E6%99%AF%E6%86%B2-40973

- 甲州流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E5%B7%9E%E6%B5%81

- 甲州流兵学(こうしゅうりゅうへいがく)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B2%E5%B7%9E%E6%B5%81%E5%85%B5%E5%AD%A6-1313950

- 武田四天王の一人馬場信春の肖像をアップで見る『英雄六家撰 馬場美濃守信房』 https://www.gakubuti.net/framart/ukiyoe_art/kuniyoshi-29.html

- 甲府市/山本勘助晴幸(Yamamoto Haruyuki, Kansuke) https://www.city.kofu.yamanashi.jp/welcome/rekishi/24generals/yamamoto-haruyuki.html

- 近世大名は城下を迷路化なんてしなかった(11) 第4章 4.1~4.2 文献調査-江戸時代前期 https://mitimasu.fanbox.cc/posts/416834

- 「軍学者」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%BB%8D%E5%AD%A6%E8%80%85

- 信玄公のまち 古府を歩く|武田家の家臣たち 武田二十四将と甲州軍団 - 甲府市 https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shingenkou-no-machi/24generals.html

- 新宿ゆかりの人物 https://www.city.shinjuku.lg.jp/kanko/file03_01_00003.html

- 郷土士の歴史探究記事 その66: 郷土士のブログ http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2021/09/post-61d779.html

- 城取離格問答 しろとりりかくもんどう - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/487306

- お城用語をわかりやすく解説 横矢(よこや)編 - 日本の城 Japan-Castle https://japan-castle.website/oshiro-lesson/castle-basic-yokoya/

- 【理文先生のお城がっこう】城歩き編 第33回 横矢(よこや)を掛ける - 城びと https://shirobito.jp/article/1244

- 4-1縄張りの工夫 横 矢 掛 り ガ イ ド https://www.oshiro-m.org/wp-content/uploads/2015/04/g4_1.pdf

- 【お城の基礎講座】67. 横矢(よこや) - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2020/10/28/180000

- 【お城の基礎講座】65. 枡形(ますがた) - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2020/10/23/180000

- Untitled - 桐蔭学園 https://toin.ac.jp/hm/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/2c11cd004c22c95cd72426c7043c8140.pdf

- (続)「武士のエートス」とその喪失を考える - 公共空間X http://pubspace-x.net/pubspace/archives/8348

- 超入門! お城セミナー 第25回【武将】武田信玄が戦国随一の築城名人だったって本当? https://shirobito.jp/article/396

- 武田氏館の歴史と見どころを紹介/ホームメイト - 刀剣ワールド東京 https://www.tokyo-touken-world.jp/eastern-japan-castle/takedashiyakata/

- 百名城 武田氏館(24) 2/3 -梅翁曲輪・西曲輪の虎口を回る - にわか城好きの歴史探訪記 https://tmtmz.hatenablog.com/entry/2021/06/16/190000

- 平成の兵どもの城づくり - 山梨県 https://www.pref.yamanashi.jp/documents/34469/61609520348.pdf

- 武田氏館跡 https://sirohoumon.secret.jp/tutuzigasakiyakata.html

- 相州乱波の勝手放談 #19 江戸軍学はそこまで目の仇にされねばならないのか? http://kaskoba.s500.xrea.com/EN_19.htm

- 活動の記録【40】H29:山中城・三嶋大社・矢倉沢往還探訪ツアー報告 - 簡単無料ホームページ作成 https://www4.hp-ez.com/hp/saiseigo1/page33

- 鉢形城の特徴 障子堀 https://hachigatajyo.jp/rekishikan/panel16.html

- 超入門! お城セミナー 第83回【構造】山中城のワッフルみたいな堀って何の意味があるの? https://shirobito.jp/article/983

- 【日本100名城】美しすぎる北条の城『山中城』障子堀など見どころ満載! - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/building/yamanakajo/

- 合戦の流れ/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/45921/

- 戦国時代の有名な奇襲戦術12選【実例で紹介】 - チャンバラ合戦 https://tyanbara.org/column/28980/

- 戦国合戦で効果的なのは「鉄砲」だけじゃない! 「弓矢」「槍」それぞれの長所が戦況を変えた https://dot.asahi.com/articles/-/14442?page=1

- 一 幕末期の教育 - 文部科学省 https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317577.htm

- 山鹿素行- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E7%B4%A0%E8%A1%8C