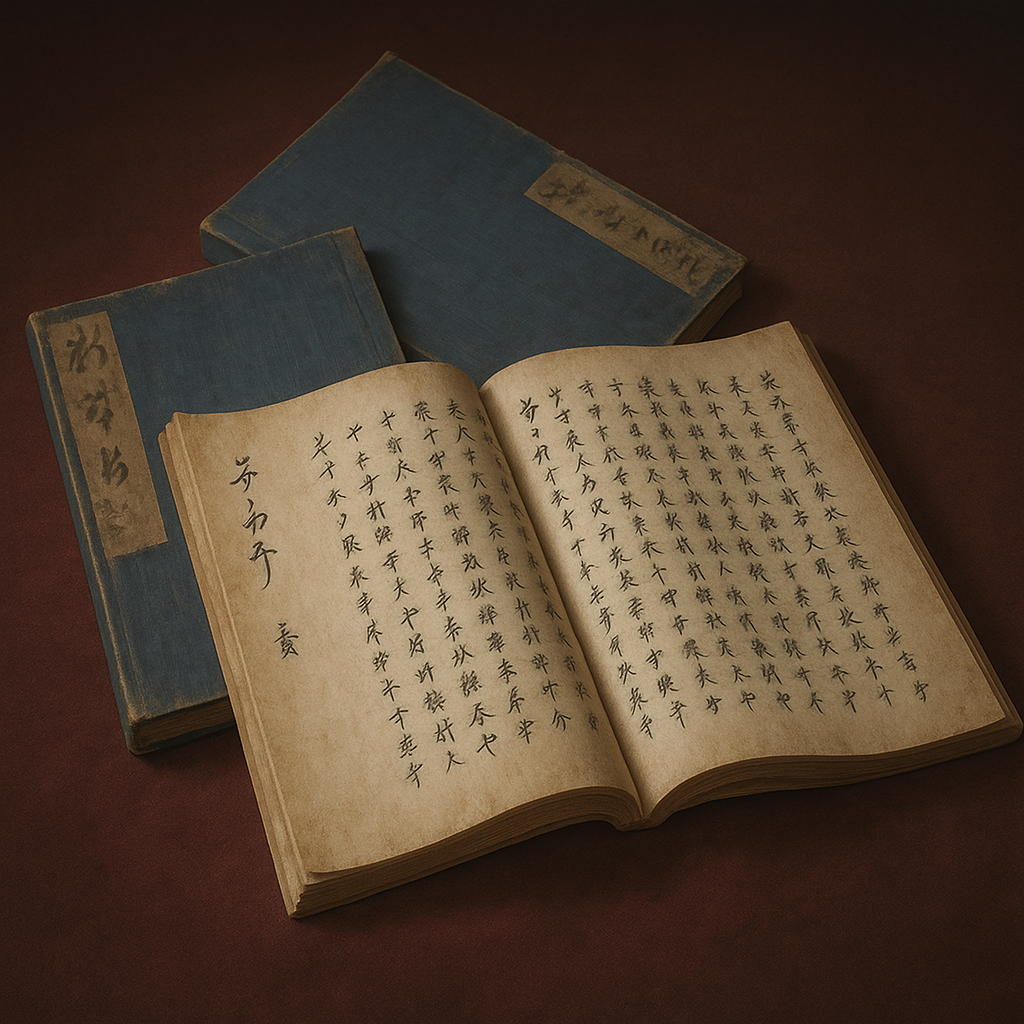

太平記

『太平記』は、南北朝の動乱を描いた軍記物語。戦国武将の兵法書として活用され、戦術・政略を学ぶ。江戸期には道徳書化し、現代まで影響。

『太平記』―戦国武将はいかに読み、いかに学んだか―

序論:なぜ戦国武将は『太平記』を求めたのか

14世紀の南北朝の動乱を描いた軍記物語『太平記』が、なぜ約200年の時を超え、16世紀の戦国武将たちにとって必読の「教科書」となったのか。本報告書は、この核心的な問いの解明を目的とする。ご依頼者が示された「兵法書の代わりとして読んでいた」 1 、「吉川元春が陣中で全巻を書写した」 3 といった事実は、この問いへの入り口に過ぎない。これらの事象の背後には、戦国の世を生き抜くための、より深く広範な理由が存在した。

本報告書は、単なる文学作品としての『太平記』の解説に留まらない。思想史、軍事史、政治史の視点を統合し、『太平記』が戦国時代という特異な時代において、いかに受容され、武将たちの思考と行動に影響を与えたのかを「受容史」の観点から徹底的に分析・評価するものである。その複雑な成立過程から、描かれた思想、そして後世に与えた絶大な影響までを多角的に掘り下げることで、『太平記』がなぜ時代を超えて武将たちの心を捉え続けたのか、その本質に迫る。

第一部:『太平記』の全体像 ― 巨大軍記物語の解剖

第一章:成立と作者をめぐる謎 ― 誰が、何のために書いたのか

時代背景:日本史上未曽有の動乱

『太平記』が描くのは、鎌倉時代末期の文保2年(1318年)における後醍醐天皇の即位から、室町幕府三代将軍・足利義満が管領・細川頼之の補佐のもとで幕府を安定させる正平22年(1367年)頃までの、約50年間にわたる激動の時代である 5 。この時代は、後醍醐天皇による鎌倉幕府討幕計画(正中の変・元弘の変)に始まり、幕府の滅亡、天皇親政である「建武の新政」の樹立とそのわずか数年での崩壊、そして京都の北朝と吉野の南朝という二つの朝廷が並立し、日本全土を巻き込んで争う「南北朝時代」へと突入した、日本史上でも類を見ない混乱期であった 7 。『太平記』は、この未曾有の動乱のほぼ唯一の包括的な記録として、後世にその様相を伝えている 5 。

作者像の探求:小島法師と幕府の影

『太平記』の作者は、今日においても明確には特定されていない 5 。しかし、いくつかの有力な手がかりが存在する。最も有名なのが、同時代の公家・洞院公定の日記『洞院公定日記』応安7年(1374年)5月3日条の記述である。そこには「近日翫天下太平記作者也」として「小嶋法師」なる人物が亡くなったと記されており、この小島法師が作者であるとする説の根拠となっている 1 。しかし、この小島法師が具体的にどのような人物であったかは不明であり、全40巻にも及ぶ大作であることから、単独の作者による短期間の著作ではなく、複数の人間が長期間にわたって関与したと考えるのが通説である 1 。

特に注目されるのが、足利幕府との密接な関係である。今川貞世(了俊)が著した『難太平記』には、法勝寺の僧であった恵鎮(円観)が、足利尊氏の弟で幕府の政務を統括していた足利直義のもとへ『太平記』三十余巻を持参したという記述がある 1 。このことから、物語の初期段階の編纂には、恵鎮や、同じく直義に近かった学僧・玄恵といった、幕府中枢と関わりの深い知識人たちが深く関与していた可能性が極めて高いと見られている 5 。

成立過程:鎮魂の書か、正当化の書か

『太平記』は、幾度かの増補・改訂を経て、応安年間(1368年~1375年)頃に現在伝わる全40巻の形が成立したと考えられている 5 。その成立目的については、二つの主要な説が提唱されている。

一つは、物語の題名が示唆する「鎮魂」の書としての側面である。南北朝の長い戦乱で命を落とした無数の人々の魂、とりわけ非業の最期を遂げた南朝方の後醍醐天皇やその忠臣たちの怨霊を鎮め、世の「太平」を祈願するために書かれたという説である 7 。京都で疫病が流行した際に後醍醐天皇の怨霊の仕業と噂されたことなどが、その背景にあるとされる 7 。

もう一つは、足利氏による幕府創設の「正当化」の書としての側面である。足利直義をはじめとする幕府要人が編纂に関与したことから、鎌倉幕府の失政と後醍醐天皇の建武の新政の失敗を詳述し、結果として足利氏が武家の棟梁として天下を治めるに至った歴史的必然性を主張するための、いわば足利氏の「準正史」として企画されたという説である 11 。

この「鎮魂」と「正当化」という、一見すると矛盾する二つの動機が、『太平記』という作品の複雑な性格を形成している。足利幕府という勝者の視点で自らの正当性を主張しながらも、物語の多くの部分では敗者である南朝方に同情的な筆致が見られる 5 。これは、敗者の魂を鎮めるためには、彼らの言い分に耳を傾け、その華々しい活躍や悲劇的な最期を物語として記録する必要があったためと考えられる。この勝者の論理と敗者への共感が混在する多層的な構造こそが、『太平記』に深みと多義性を与え、後世の読者が忠臣・楠木正成に涙し、逆賊・足利尊氏の苦悩に思いを馳せるなど、多様な解釈を許す豊かな土壌となったのである。

第二章:物語の構造と思想的基盤 ― 何が描かれ、何を伝えようとしたか

三部構成で読み解く動乱史

全40巻(古態本では巻22を欠く39巻)からなる長大な物語は、内容的に大きく三つの部分に分けられる 5 。

- 第一部(巻1~11): 後醍醐天皇の即位から、討幕計画、鎌倉幕府の滅亡までを描く。北条高時の失政と、それに反旗を翻す後醍醐天皇や楠木正成、そして足利尊氏らの活躍が中心となる 7 。

- 第二部(巻12~21): 天皇親政である建武の新政の理想と挫折、足利尊氏の離反による南北朝の分裂、そして南朝の象徴であった後醍醐天皇の吉野での崩御までを扱う。動乱が新たな段階に入る転換点である 7 。

- 第三部(巻23~40): 後醍醐天皇の死後、その怨霊が祟りをなすというモチーフのもと、足利幕府内部の深刻な対立、すなわち尊氏と弟・直義が争う「観応の擾乱」を中心に描き、最終的に三代将軍・足利義満の時代に世が安定に向かうまでを叙述する 7 。

主要登場人物の相関と人物像

この壮大な歴史絵巻は、個性豊かな登場人物たちの織りなす人間ドラマでもある。

- 後醍醐天皇: 鎌倉幕府打倒を主導し、天皇中心の政治を取り戻そうとした本作の中心人物。二度の配流にも屈しない強靭な意志を持つが、その理想主義的な政治(建武の新政)は武士層の離反を招く。崩御後も怨霊として物語に影響を与え続ける、まさに物語全体の主人公的存在である 13 。

- 足利尊氏: 清和源氏の名門に生まれ、当初は幕府方として倒幕軍と戦うが、後に後醍醐天皇に与して幕府を滅亡させる。しかし建武の新政に失望し、天皇に反旗を翻して室町幕府を創設。英雄か、裏切り者(逆賊)か、その評価は時代によって大きく揺れ動く、複雑で人間味あふれる人物として描かれる 13 。

- 楠木正成: 河内の土豪出身でありながら、後醍醐天皇に絶対の忠誠を誓い、卓抜した智謀とゲリラ戦術で幕府の大軍を翻弄する。湊川の戦いで壮絶な最期を遂げる姿は、「忠臣」の鑑として後世に語り継がれることになる 13 。

- 新田義貞: 尊氏と同じく源氏の名門出身で、倒幕に大きな功績を挙げる。尊氏の生涯のライバルとして描かれ、北陸で悲劇的な最期を遂げるまで奮戦する 13 。

物語を貫く思想

『太平記』の思想的基盤は、先行する軍記物語の傑作『平家物語』とは一線を画す。

『平家物語』が「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」に象徴される仏教的な「無常観」を基調とし、栄華を極めた平家一門の滅びの美学を描くのに対し、『太平記』は儒教的な「大義名分論」や、君主と臣下の「徳」の有無が治乱興亡を決定するという思想、そして善悪の行いが結果を招くという仏教的な「因果応報」の観念が色濃く反映されている 1 。

物語の冒頭では、君主が徳を失い、臣下が礼を失ったために天下が乱れたと断じ、後醍醐天皇の治世と北条高時の執政を批判的に分析する 20 。また、物語の随所に『史記』や『漢書』といった中国の歴史書や古典からの故事が引用され、それらを教訓として登場人物の行動や歴史の展開を論評するスタイルが際立った特徴となっている 1 。この百科事典的な構成は、武士たちに歴史や教養を学ぶためのテキストとしての役割も果たしたとする説もある 1 。

この思想的特徴こそが、戦国武将たちが『太平記』に惹かれた根源的な理由であった。彼らが求めたのは、滅びゆく者の悲哀に涙する文学的感動以上に、組織の盛衰や権力闘争の力学を解明し、自らの生存戦略に活かすための実践的な知恵であった。『太平記』は、個人の運命を嘆く物語ではなく、「なぜ統治は失敗するのか」という普遍的な問いに、歴史的な事例をもって答えようとした。それは、常に組織の存亡を賭けて戦っていた戦国武将にとって、まさに生きた教科書だったのである。日本の軍記物語におけるこのパラダイムシフト、すなわち運命論から人為論・組織論への転換こそが、『太平記』を戦国時代の必読書へと押し上げた最大の要因と言えよう。

|

項目 |

『平家物語』 |

『太平記』 |

|

時代 |

平安末期(源平合戦) |

鎌倉末期~南北朝 |

|

主題 |

平家一門の栄枯盛衰 |

南北朝の全国的動乱と統治の成否 |

|

中心思想 |

仏教的「無常観」、もののあはれ 21 |

儒教的「大義名分論」、仏教的「因果応報」 1 |

|

英雄像 |

悲劇の英雄(源義経、平敦盛など) |

戦略家・忠臣(楠木正成)、権力者(足利尊氏) |

|

文学的特徴 |

琵琶法師による語り、七五調の韻文 21 |

和漢混淆文、中国古典の引用と歴史評論 1 |

|

戦国武将への訴求点 |

滅びの美学、個人の武勇譚 |

戦略・戦術、政治的教訓、リーダーシップ論、組織論 |

第二部:戦国武将の教科書としての『太平記』

第三章:「兵法書」としての価値 ― 戦場と政略のケーススタディ

なぜ「兵法書」たり得たのか

『太平記』が戦国武将にとって単なる物語ではなく、「兵法書」として極めて重要な価値を持った理由は、その記述の具体性と多様性にある。戦国時代、大名や特権的な上層武士たちは、歴史から教訓を学ぶための教材として『太平記』の講釈を聴いていた 2 。そこには、籠城戦、奇襲、ゲリラ戦といった戦術レベルの話から、敵を欺く謀略、心理戦、さらには大局的な政略まで、権力闘争のあらゆる局面が網羅されていたからである 13 。

戦国時代の合戦は、もはや個人の武勇だけで勝敗が決するものではなくなっていた。鉄砲の導入、城郭技術の進化、兵站の重要性の高まりなど、戦争の質はより複雑で組織的なものへと変化していた。このような「総力戦」の時代において、武将たちは新たなリーダーシップのあり方を模索していた。『太平記』は、楠木正成の卓越した知略、足利尊氏の巧みな政略、そして高師直の傲慢さが招いた破滅など、まさに彼らが必要としていた多様で具体的なケーススタディの宝庫だったのである 24 。それは、来るべき「近代的」な戦争と政治を勝ち抜くための、実践的なシミュレーションの書であった。

楠木正成の戦術分析:非対称戦の天才

戦国武将が特に注目したのは、楠木正成の戦い方であった。『太平記』によれば、正成は兵法に通じた文武両道の将であったとされ、その戦術は寡兵で大軍を打ち破る「非対称戦」の極致を示している 19 。

- 赤坂城・千早城の戦い: わずかな兵で鎌倉幕府の大軍を長期間にわたり足止めさせた籠城戦は、その象徴である。城壁に近づく敵兵に対し、大木や巨石を投げ落とし、熱湯を浴びせかけた 19 。また、二重にした城壁の外側をわざと崩落させて敵を谷底へ突き落とすといった奇策を弄し、騎馬戦を得意とする幕府軍を手玉に取った 19 。これらの戦法は、地形を最大限に活用し、敵の長所を無力化するゲリラ戦術の好例であり、小勢力が大勢力に伍していくための手本となった。

- 天王寺での心理戦: 摂津の天王寺で幕府方の勇将・宇都宮公綱と対峙した際、正成は敵の士気が高いと見るや正面衝突を避け、一旦兵を退いた。その上で、夜間に周辺で松明の数を日増しに増やしていくことで、自軍が大軍であるかのように見せかけ、敵に心理的圧迫を与えた 25 。これは、直接的な戦闘だけでなく、情報操作や心理戦がいかに重要であるかを示す教訓であった。

これらの正成の知略に富んだ戦法は、後世「楠流兵法」として体系化され、特に真田昌幸・幸村父子などがその戦術を手本にしたと伝えられている 28 。

政略・謀略の教本として

『太平記』は戦場での駆け引きだけでなく、政治の世界における権力闘争のリアルな姿をも描き出している。物語全体に、主君を裏切る「返り忠」 30 、敵方への内応、一時的な和睦、そして激しい派閥争いが満ち溢れている。

その最たる例が、足利尊氏の生涯である。彼は鎌倉幕府を裏切って後醍醐天皇に味方し、今度はその天皇に反旗を翻して室町幕府を樹立する 13 。さらに幕府成立後は、政治路線を巡って実の弟である足利直義と骨肉の争い(観応の擾乱)を繰り広げ、幕府を二分する大混乱を招いた 16 。

このような忠誠と裏切りが渦巻くダイナミズムは、まさに下剋上が日常であった戦国武将たちにとって、他人事ではなかった 31 。彼らは『太平記』を、組織内の人間関係の難しさ、権力闘争の非情さ、そして時代の変化に応じて巧みに立ち回る処世術を学ぶための、生々しい歴史教科書として読み解いたのである。

第四章:武将たちの愛読譜 ― 誰が、何を学んだか

『太平記』が戦国武将に広く読まれたことは知られているが、その受容の仕方は武将の立場や目指すものによって様々であった。彼らは単に物語を読むのではなく、自らの課題解決のために必要な教訓を主体的に「抽出」する、極めて能動的な読者であった。

詳細分析:吉川元春と『吉川本太平記』

『太平記』愛読の最も著名な例が、毛利元就の次男であり、毛利家の軍事を支えた勇将・吉川元春である。彼は、宿敵・尼子氏を攻める月山富田城の包囲戦の陣中(永禄6年-8年、1563-1565年)において、『太平記』全40巻を自ら書写したという驚くべき逸話を残している 3 。

この行為は、単なる暇つぶしの読書とは全く次元が異なる。長期にわたる攻城戦の最中という極限状況下で、一字一句を書き写すという行為は、以下の複数の意味を持っていたと考えられる。

- 精神修養: 張り詰めた戦陣において、精神を集中させ、心を落ち着けるための修養としての役割。

- 戦略の反芻: 物語に描かれた数々の合戦や謀略を書き写すことで、その内容を深く理解し、自らの戦略・戦術の糧とする目的。

- 武将としての教養: 『太平記』を読破し、書写できるほどの高い教養を持つことは、武将としての格を示すステータスでもあった。

元春が書写した『吉川本太平記』は、現在、国の重要文化財に指定されており、片仮名交じりの文体など、古態をよく伝える貴重な写本として文献学的にも高く評価されている 3 。この写本の存在は、戦国武将が『太平記』をいかに真摯に、そして深く学ぼうとしていたかを物語る、何よりの証拠である。

武田信玄、徳川家康らへの影響(考察)

吉川元春ほど直接的な証拠はないものの、戦国を代表する武将たちもまた、『太平記』から多大な影響を受けていたと推察される。

- 武田信玄: 「甲斐の虎」と恐れられた信玄は、その戦術において敵の意表を突く奇策を多用したことで知られる。彼が、楠木正成の智謀、特に寡兵で大軍を翻弄するゲリラ戦術や心理戦を高く評価し、自らの戦術の参考にした可能性は極めて高い 33 。信玄にとって、正成は学ぶべき理想の将帥の一人であっただろう。

- 徳川家康: 260年以上にわたる泰平の世を築いた家康にとって、『太平記』は成功の秘訣を学ぶ書というより、むしろ「失敗の百科事典」であった 35 。彼は歴史から学ぶことの重要性を誰よりも認識していた 35 。後醍醐天皇の理想主義が招いた建武の新政の混乱、足利尊氏が身内(弟・直義)との争いで幕府の基盤を揺るがした事実など、『太平記』に描かれた統治の失敗例は、家康にとって最大の反面教師となったはずである 12 。江戸幕府の堅牢な制度設計の背後には、『太平記』が示す数々の教訓が生かされていたと考えられる。

- 織田信長: 信長が『太平記』をどう読んでいたかを示す直接的な資料は乏しい。しかし、後世、歌川国芳らの浮世絵師が信長やその家臣たちを『太平記』の登場人物になぞらえて描いた作品が数多く存在する 36 。これは、江戸時代の人々が、旧来の権威を破壊し、天下統一を目前にした信長の激しい生涯を、『太平記』が描く動乱の時代のイメージに重ね合わせて理解していたことを示している。

このように、戦国武将たちは『太平記』という巨大な歴史のデータセットの中から、自らの置かれた状況や目指す目標に応じて、必要な情報を検索し、応用していた。現場の司令官は「戦術」を、天下人は「統治」を学ぶ。つまり、『太平記』は静的な書物ではなく、読者である武将との相互作用によってその意味が生成される、動的なテクストであった。彼らは過去の登場人物に自らを投影し、未来をシミュレーションすることで、乱世を生き抜くための羅針盤としていたのである。

第五章:解釈を増幅させた指南書『太平記評判秘伝理尽鈔』

戦国武将たちが実践的に読み解いた『太平記』は、江戸時代に入ると、一冊の特異な注釈書の登場によって、その受容のされ方が大きく変化する。それが『太平記評判秘伝理尽鈔』(以下、『理尽鈔』)である 40 。

『理尽鈔』とは何か

『理尽鈔』は、江戸時代初期に日蓮宗の僧・大運院陽翁らがまとめたとされる『太平記』の注釈・論評書である 40 。その最大の特徴は、『太平記』の本文の各場面に、「伝」と「評」という二種類の解説を付加した形式にある 41 。

- 「伝」: 本文には書かれていない異説や裏話、登場人物の逸話などを紹介する部分。物語に深みと面白みを加える役割を果たした 42 。

- 「評」: 軍学的な観点や儒教的な倫理観に基づき、本文の記述や登場人物の行動を論評する部分。「武略之要術、治国之道」とされ、武士たちが学ぶべき教訓を明確に提示した 41 。

この『理尽鈔』は、楠木正成の戦術を核とする「楠流兵法」の基本書とも見なされ、藩政を担う武士たちに秘伝として講釈・伝授された 40 。

英雄像の創造と固定化

『理尽鈔』が果たした最も大きな役割は、『太平記』の登場人物、特に楠木正成の英雄像を決定的に作り上げ、社会に定着させたことである。『太平記』の原文にも正成を称賛する記述はあるが、『理尽鈔』はそれをさらに増幅させた。

『理尽鈔』は、楠木正成を「智・仁・勇」の三徳を兼ね備えた、日本史上比類なき理想の武将として徹底的に英雄化した 19 。その「評」では正成の「智謀」と「忠義」が繰り返し称揚され 45 、一方で、鎌倉幕府を創始した源頼朝や北条時政を「不忠」「私利私欲の徒」と断罪するなど、善悪の構図をより鮮明にすることで、正成の忠義を際立たせた 46 。これにより、原文が持っていた多義性は削ぎ落とされ、「忠臣・楠木正成」と「逆賊・足利尊氏」という分かりやすい二項対立のイメージが強力に打ち出されたのである。

「太平記読み」の役割

この『理尽鈔』による解釈を社会に広く浸透させたのが、「太平記読み」と呼ばれる専門の講釈師たちの存在である 2 。江戸時代、彼らは神社仏閣の境内や町中の盛り場で、『理尽鈔』をいわば台本として用い、『太平記』の物語を面白おかしく、そして教訓的に語り聞かせた 2 。

文字の読めない庶民も多かった当時、この「太平記読み」による口演は、歴史を知るための重要な娯楽であり、教育の機会でもあった 2 。彼らの語りを通じて、『理尽鈔』が作り上げた英雄像や道徳観は、武士階級だけでなく、広く一般大衆にまで共有される国民的常識となっていった。

このように、『理尽鈔』の登場と「太平記読み」の活躍は、『太平記』を単なる「文学・歴史書」から、封建社会の秩序を支える「道徳・思想教育のテキスト」へと変質させた。戦国武将が自らの生存戦略のために読み解いた実践の書は、泰平の江戸時代において、幕藩体制が求める忠誠心を人々に教え込むための、強力なイデオロギー装置として機能するようになったのである。これは、戦国時代の「実用書」から江戸時代の「教化の書」への、受容の質の劇的な転換を意味していた。

第三部:文化史における『太平記』の遺産

第六章:江戸文化への波及 ― 仮託と創造の源泉

『太平記』の影響は、江戸時代に入ると武士の教養の枠を超え、庶民の文化の中に深く浸透していった。特に、文学、芸能、美術の分野において、それは創造の源泉として、また時代を映す鏡として重要な役割を果たした。

文学・芸能への影響

江戸文化を代表する人形浄瑠璃や歌舞伎の世界では、『太平記』の物語や登場人物を題材とした「太平記物」と呼ばれる一大ジャンルが確立された 5 。

その最も有名な例が、元禄の赤穂事件を題材とした不朽の名作『仮名手本忠臣蔵』である。この作品は、江戸幕府による当代の事件の劇化禁止という制約を回避するため、物語の舞台を『太平記』の時代に移し、登場人物も塩冶判官(浅野内匠頭)、高師直(吉良上野介)といった『太平記』の人物に仮託(かたく)して創作された 1 。観客は、表向きは『太平記』の世界の物語を楽しみながら、その裏に現実の赤穂浪士たちの忠義と復讐のドラマを重ね合わせて熱狂したのである。

浮世絵における「偽名絵」

美術の世界、特に浮世絵においても、『太平記』は同様の役割を果たした。江戸幕府は、徳川家や、豊臣秀吉、織田信長らが活躍した天正年間(1573年以降)の武家社会を描くことを厳しく禁じていた 36 。これは、徳川の治世を揺るがしかねない英雄譚や政治批判を封じるための検閲であった。

この制約に対し、歌川国芳をはじめとする浮世絵師たちは、「偽名絵(にせなえ)」や「見立絵(みたてえ)」と呼ばれる巧妙な手法で対抗した 36 。彼らは、信長や秀吉の時代の合戦や事件を、あたかも『太平記』の時代の出来事であるかのように描き、登場人物の名前も『太平記』の武将名などに置き換えて版行したのである。

例えば、有名な「本能寺の変」は『太平記之内本応寺大合戦之図』として描かれ、織田信長は「太田平春永」なる人物に擬せられた 47 。また、豊臣秀吉の立身出世物語である『太閤記』を題材とした揃物には、『太平記英勇傳』という題名がつけられた 36 。

これらの事実は、『太平記』が「大乱の時代」の代名詞として、江戸の庶民に広く認知されていたことを示している。創作者たちにとって『太平記』は、その知名度と混沌とした時代イメージによって、時の権力の厳しい検閲をかいくぐり、大衆が求める英雄譚や社会風刺を描くための、極めて便利で「安全なフィクションの型枠」として機能したのである。

第七章:現代に生きる『太平記』

『太平記』が投げかける問いと、その登場人物たちの評価は、近代から現代に至るまで、日本の社会や価値観の変動を映し出す鏡であり続けてきた。

近代における再評価と禁忌

明治時代に入り、天皇を中心とする国家体制が築かれると、『太平記』の解釈は国家のイデオロギーと強く結びついた。南朝が正統な皇統と定められる「南北朝正閏論」が確立すると、南朝の後醍醐天皇に最後まで忠義を尽くした楠木正成は、「忠臣」の鑑として神格化され、皇居前に銅像が建てられるなど、国民が学ぶべき理想の人物像とされた 18 。

その一方で、後醍醐天皇に弓を引き、北朝を立てた足利尊氏は、天皇に背いた「逆賊」として徹底的に断罪された 13 。尊氏を肯定的に論じることは社会的なタブーとされ、1934年(昭和9年)には、商工大臣が雑誌の座談会で尊氏を評価する発言をしたことが問題となり、議会の追及を受けて辞任に追い込まれる「足利尊氏論争」まで発生した 13 。近代日本において、『太平記』の解釈は、単なる歴史認識の問題ではなく、国家への忠誠を問う深刻な政治問題だったのである。

戦後の解放と新たな創造

第二次世界大戦後、皇国史観の呪縛から解き放たれると、『太平記』の登場人物たちは新たな光のもとで再評価されることになる。その大きなきっかけとなったのが、文豪・吉川英治が1958年から連載した小説『私本太平記』であった 1 。吉川は、旧来の「逆賊」像を覆し、時代の矛盾に苦悩しながらも新たな世を切り開こうとする、人間味あふれる魅力的な足利尊氏像を描き出した 1 。

この新たな尊氏像を決定的に国民的なものにしたのが、1991年に放送されたNHK大河ドラマ『太平記』である 5 。『私本太平記』を原作とし、俳優・真田広之が演じた苦悩する英雄・尊氏は多くの視聴者の共感を呼び、平均視聴率26.0%、最高視聴率34.6%という大ヒットを記録した 17 。それまで複雑で分かりにくいと敬遠されがちだった南北朝時代は、このドラマによって一躍、人気のある歴史時代へと変貌を遂げたのである。

以後、現代に至るまで、『太平記』の世界観や登場人物は、小説、漫画、アニメ、ゲームなど、様々なメディアで繰り返しモチーフとして取り上げられ、新たな物語を生み出し続けている 7 。

足利尊氏と楠木正成という二人の英雄の評価の変遷は、それぞれの時代が求める理想の人間像や国家観を如実に反映している。封建的な忠誠が重んじられた江戸時代には「忠臣」正成が、天皇への絶対的な忠誠が求められた戦前には「勤皇」の象徴としての正成が理想とされた。そして、個人の自由や苦悩が尊重される戦後社会においては、旧来の権威に抗いながら自らの道を模索する「人間」尊氏に光が当てられたのである。『太平記』は、その物語自体が持つ豊かさと複雑さゆえに、時代ごとの価値観を投影する格好のスクリーンとして機能し続けてきた。我々が『太平記』をどう読むかという問いは、我々自身がどのような社会や人間像を理想としているかを問うことに他ならない。

結論:戦国時代における『太平記』の再発見

本報告書で詳述してきたように、『太平記』は南北朝時代の動乱を記録した単なる軍記物語ではない。それは、下剋上の乱世を生きる戦国武将たちによって「再発見」され、彼らの生存戦略と国家構想のための実践的な知恵の源泉として活用された、生きたテキストであった。

武将たちは、そこに描かれた多様な戦術、非情な政略、そして人間の成功と失敗の様を、自らの行動規範や統治の指針とした。吉川元春は戦場でその一字一句を書き写すことで戦略を反芻し、徳川家康は統治者たちの失敗から泰平の世を築くための教訓を学んだ。彼らにとって『太平記』は、過去の物語ではなく、未来を切り拓くための羅針盤だったのである。

さらに、江戸時代に入ると、『太平記評判秘伝理尽鈔』のような注釈書がその解釈を方向付け、楠木正成に代表される特定の英雄像を確立した。それは「太平記読み」というメディアを通じて大衆に広まり、武士道精神の形成、ひいては近代日本の国家観にまで絶大な影響を及ぼした。

『太平記』の受容史を辿ることは、一つの文学作品が、時代を超えていかに多様な意味を付与され、後世の人々の思考や文化に深く作用し続けるかを示す、壮大な実例である。その価値は、単なる文学の枠を超え、日本の思想史そのものを映し出す鏡として、今日なお我々に多くの示唆を与え続けている。その研究は、今後も続けられるべき重要な課題であると言えよう。

引用文献

- 太平記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E8%A8%98

- 太平記読みと庶民の教養 - 文楽編・仮名手本忠臣蔵|文化デジタルライブラリー https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc21/haikei/jidai1/ji2c.html

- 吉川元春の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/98709/

- 吉川元春 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%B7%9D%E5%85%83%E6%98%A5

- 太平記(タイヘイキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E8%A8%98-91961

- 太平記とは何か http://www9.big.or.jp/~hiroshi1/taihei1.htm

- 『太平記』はどんな話? 大河ドラマにもなった名作の登場人物・あらすじを解説【5分で古典】 https://hugkum.sho.jp/496938

- 歴史・人物伝~太平記・倒幕編①鎌倉末期の時代背景とは - note https://note.com/mykeloz/n/n663aa95ab6a8

- 南北朝文化 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E5%8D%97%E5%8C%97%E6%9C%9D%E6%96%87%E5%8C%96/

- たいへいき【太平記】 | た | 辞典 - 学研キッズネット https://kids.gakken.co.jp/jiten/dictionary04100213/

- 足利幕府が注目した『太平記』とその作者について の考察 - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/17091/p035(yamabe).pdf

- 太平記 - 古典文学 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2414

- 太平記 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/taiheiki/

- 太平記(たいへいき) - 国文学研究資料館 https://www.nijl.ac.jp/pages/articles/201008/index.html

- 【高校日本史B】「南北朝期の文学・学問(歴史書・軍記物語)」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-13452/lessons-13544/

- 大河ドラマ 太平記/ホームメイト - 足利尊氏 - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/taiga-list-detaile/taiheiki/

- 太平記 (NHK大河ドラマ) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E8%A8%98_(NHK%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E)

- 日本史上最悪だった男~足利尊氏 – Guidoor Media | ガイドアメディア https://www.guidoor.jp/media/baddestman-ashikagatakauji/

- 楠木正成 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%A0%E6%9C%A8%E6%AD%A3%E6%88%90

- 太平記館 | ネットミュージアム兵庫文学館 - 兵庫県立美術館 https://www.artm.pref.hyogo.jp/bungaku/kikaku/taiheiki/

- 平家物語(ヘイケモノガタリ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B3%E5%AE%B6%E7%89%A9%E8%AA%9E-128871

- 南北朝時代 | GOOD LUCK TRIP https://www.gltjp.com/ja/directory/item/14151/

- 田中尚子:和漢比較文学というアプローチ―人物描写から見えるもの http://jllab.ll.ehime-u.ac.jp/essay/%E3%80%90%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E7%AA%93%E3%80%91-%E5%92%8C%E6%BC%A2%E6%AF%94%E8%BC%83%E6%96%87%E5%AD%A6%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%81%E2%80%95%E4%BA%BA/

- 楠木正成 大阪の武将/ホームメイト https://www.osaka-touken-world.jp/kansai-warlords/kansai-masashige/

- 大楠公・楠木正成。じつは北条得宗家の被官だったんです - note https://note.com/takatoki_hojo/n/nb5a08cb18100

- 「高師直」最強武人は傍若無人? 『太平記』最大の悪役 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1280

- 楠木正成公のご生涯 - 湊川神社 https://www.minatogawajinja.or.jp/about/kusunoki/

- 楠流(くすのきりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%A5%A0%E6%B5%81-1527050

- 楠公崇敬の歴史|時代を超えたヒーロー楠木正成公|楠公精神とは | 関西 神戸の地に鎮座する名社「湊川神社」 https://www.minatogawajinja.or.jp/about/history_kusunoki/

- 返り忠(カエリチュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%BF%94%E3%82%8A%E5%BF%A0-458976

- 【『逃げ上手の若君』全力応援!】②古典『太平記』で描かれる五大院宗繁の裏切り - note https://note.com/sawa3333sawa/n/ncb31a8c8280a

- 室町時代書写奥書を有する『太平記』諸本の研究―吉川家本を中心に https://www.wrs.waseda.jp/sp-r/admin/print/number/2003A-840

- 幕末の志士たちも惚れた!強者・楠木正成のアツ過ぎる一生[その壱] - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/67729

- 30年日本史00873【建武期】湊川の戦い 楠木正成の評価 - note https://note.com/jamm_/n/n95a312f2d3b3

- 【直木賞作家が教える】多くの経営者が失敗する事業承継…カンペキな模範解答を示した歴史上の人物は? - ダイヤモンド・オンライン https://diamond.jp/articles/-/338255?page=2

- 太平記英勇伝(歌川国芳)/ホームメイト https://www.touken-world-ukiyoe.jp/ukiyoe-series/taiheikieiyuden/

- 太平記英勇傳 - 味の素食の文化センター https://www.syokubunka.or.jp/publication/gallery/nishikie/detail/post092.html

- 信長と家臣たち - 絵本太功記・夏祭浪花鑑|文化デジタルライブラリー https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc18/ehon/yomoyama/y1/index.html

- 芳幾 Yoshiiku 『太平記英勇伝 小田上総介信長』-織田信長-【浮世絵 武者絵 Ukiyo-e Warriors武田・上杉・信長・秀吉,etc】浮世絵・掛軸・書画・骨董・古美術品の販売・鑑定・買取/森宮古美術*古美術もりみや https://morimiya.net/online/ukiyoe-syousai/N030.html

- 太平記評判秘伝理尽鈔(読み)たいへいきひょうばんひでんりじんしょう - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E8%A8%98%E8%A9%95%E5%88%A4%E7%A7%98%E4%BC%9D%E7%90%86%E5%B0%BD%E9%88%94-1182234

- 太平記評判秘伝理尽鈔 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E8%A8%98%E8%A9%95%E5%88%A4%E7%A7%98%E4%BC%9D%E7%90%86%E5%B0%BD%E9%88%94

- 23.太平記之秘伝理書 - 歴史と物語:国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/rekishitomonogatari/contents/23.html

- 太平記秘伝理尽鈔 5 902 - 平凡社 https://www.heibonsha.co.jp/book/b506986.html

- 太平記秘伝理尽鈔 5 902 | 加美~宏 | 絵本ナビ:レビュー・通販 https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=147892

- 週刊東洋文庫1000:『太平記秘伝理尽鈔4』(今井正之助、加美宏、長坂成行校注) https://japanknowledge.com/articles/blogtoyo/entry.html?entryid=600

- 週刊東洋文庫1000:『太平記秘伝理尽鈔1』(今井正之助、加美宏、長坂成行校注) https://japanknowledge.com/articles/blogtoyo/entry.html?entryid=597

- 落合芳幾 作 「太平記之内本応寺大合戦之図」(武者絵)/ホームメイト - 刀剣ワールド/浮世絵 https://www.touken-world-ukiyoe.jp/mushae/art0005940/

- NHK大河ドラマ「太平記」大全 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/tetuya/REKISI/taiheiki/taiheiki.html

- 奈良県を舞台とした作品一覧 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C%E3%82%92%E8%88%9E%E5%8F%B0%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BD%9C%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7

- 大河ドラマ「太平記」 | ひまわりネットワーク株式会社 https://www.himawari.co.jp/blog/program/taiheiki/

- 小川勝己のクライムサスペンス小説「葬列」を「真田太平記」の細川忠孝がマンガ化 - ナタリー https://natalie.mu/comic/news/350283

- 山口晃が谷崎潤一郎「台所太平記」をマンガに、谷崎文学のコミカルな一面を表現 - ナタリー https://natalie.mu/comic/news/206006