安見流砲術書

安見流砲術は戦国乱世の実戦経験から生まれ、加賀藩の戦略的要請に応え体系化された。創始者勝之と二代元勝の栄光と悲劇を通じ、技術者の生き様と時代の転換を映す。

安見流砲術書 ― 戦国の実戦と加賀百万石の藩屏、その栄光と悲劇の全貌

序章:安見流砲術の黎明 ― 創始者・安見勝之とその時代背景

安見流砲術は、一人の天才的な砲術家によって突如として生み出されたものではない。それは、戦国乱世の畿内を舞台に繰り広げられた激しい権力闘争と、それに翻弄された一族の存亡をかけた戦いの記憶が昇華された、血と経験の結晶であった。その創始者である安見右近丞勝之(やすみ うこんのじょう かつゆき)の生涯を紐解くことは、安見流の根底に流れる思想と技術の本質を理解する上で不可欠である。本章では、安見流が誕生する以前の、創始者一族の歴史的背景と、勝之自身の流転の生涯を追うことで、この砲術流派が宿す重層的な意味を明らかにする。

第一節:河内国の名族・安見氏の系譜と栄光

安見氏は、その起源を若狭国保見荘(ほみしょう)に持つ三宅姓の一族と伝えられている 1 。かなり早い時期から河内国に土着し、河内守護であった畠山氏の被官として頭角を現した。家紋は「藤の丸」であり、加賀藩に仕えた一族の記録にもその紋が見られる 1 。

室町時代には、交野郡の私部城(きさべじょう)を本拠地とし、北河内における有力な国人領主としての地位を確立する 1 。特に戦国期に入ると、安見一族は畿内の政治・軍事史において重要な役割を担うことになる。安見勝之の祖父の世代にあたると考えられる安見直政(なおまさ)は、主君である畠山高政のもとで河内守護代にまで上り詰めた。これは、一族の栄光の頂点であった。しかし、その地位は同時に、当時畿内に強大な勢力を築きつつあった三好長慶との熾烈な抗争を意味した 1 。安見氏は、三好勢と幾度となく干戈を交え、一進一退の攻防を繰り広げた。この経験は、安見一族に、単なる地方の小競り合いとは次元の異なる、組織的かつ大規模な合戦における戦術、特に新兵器であった鉄砲の集団運用に関する知見を蓄積させたと考えられる。

第二節:一族の悲劇と勝之の誕生

栄華を極めた安見氏であったが、戦国の世は安寧を許さなかった。勝之の父とされる安見右近信国(うこんのぶくに)は、戦国きっての梟雄として知られる松永久秀の謀略によって誘殺されるという悲劇的な最期を遂げた 2 。この事件は、一族の勢力に大きな打撃を与えただけでなく、幼い勝之の心にも深い影を落としたであろうことは想像に難くない。

勝之自身の出自については、この信国の子として生まれたとされ、元亀2年(1571年)生まれの嫡男が勝之である可能性が指摘されている 2 。この生年が正しければ、彼は織田信長が「天下布武」を掲げて旧勢力を次々と打ち破り、本能寺の変を経て豊臣秀吉が天下を掌握するという、日本の歴史が最も激しく動いた時代を目の当たりにしながら成長したことになる。父を謀略で失い、主家であった畠山氏もまた歴史の波にのまれて没落していく様は、彼に、伝統的な権威や家格だけでは生き残れないという、戦国の非情な現実を骨の髄まで教え込んだことであろう。

この一連の経験こそが、安見流砲術の根底をなす「実戦性」の源泉となった。安見流の技術は、道場での見栄えや形式美を追求したものではなく、あくまで戦場で敵を倒し、自らが生き残るための、極めて実践的で合理的な思想に貫かれていた。それは、畿内の覇権をめぐる大規模合戦の経験と、一族の存亡をかけた切実な記憶が昇華されたものであった。

第三節:豊臣政権下での飛躍と関ヶ原の挫折

父祖の地盤を失った勝之であったが、彼は新たな時代を生き抜くための武器を持っていた。それは、父祖伝来の武勇、そして時代の最先端技術であった鉄砲術の卓越した技量である。彼は天下人となった豊臣秀吉に仕え、その「鉄砲の名手」としての腕前を高く評価された 1 。その結果、伊予国宇摩郡(現在の愛媛県東部)に一万石を与えられ、小大名として取り立てられるという、目覚ましい立身出世を遂げた 1 。

これは、戦国から近世への移行期に現れた「技術者武士」の典型的な姿であった。伝統的な門閥の力に頼らずとも、鉄砲術や築城術、算術といった専門技能を持つ者が、その能力を為政者に認められて高い地位を得るという、新たな社会的流動性が生まれていたのである。勝之のキャリアは、この時代の技術者が持つ栄光を体現していた。

しかし、その立場は極めて不安定なものでもあった。彼らの地位は、あくまで主君の評価と政治的運命に大きく左右された。秀吉の死後、天下の趨勢が徳川家康へと傾く中、勝之は関ヶ原の戦いにおいて西軍に与するという、重大な政治的決断を下す。結果は西軍の惨敗に終わり、勝之は戦後に所領をすべて没収され、再び浪々の身へと転落した 1 。一度は手にした大名の地位も、時代の大きなうねりの前にはあまりにも脆かった。技術者武士の栄光と悲哀を一身に背負い、勝之は再起を期して、北陸の大藩・加賀前田家の門を叩くことになる。

第一章:加賀藩における安見流 ― 百万石の藩屏としての砲術

関ヶ原の戦いで全てを失った安見勝之が、次なる活躍の舞台として選んだのは、外様大名筆頭として百万石の広大な領地を治める加賀藩であった。泰平の世が訪れつつあったとはいえ、徳川幕府との間に絶えざる政治的緊張を抱えていた加賀藩にとって、安見父子がもたらした最新の砲術は、単なる一つの武芸ではなく、藩の存続をかけた極めて重要な戦略的資産であった。本章では、安見流が加賀藩において果たした役割を、当時の政治情勢と絡めながら考察する。

第一節:加賀百万石の「仮想敵」― 徳川幕府との緊張関係

江戸幕府が成立し、世は「元和偃武」と呼ばれる安定期に入ったが、前田家にとってその治世は決して安泰なものではなかった。外様大名の中で最大の石高を誇る加賀藩は、幕府にとって常に潜在的な脅威と見なされ、その警戒の目は絶えず注がれていた。

その緊張関係が顕在化したのが、二度にわたる前田家の存亡の危機である。一度目は、藩祖・前田利家の死後、二代藩主・利長が家康から謀反の嫌疑をかけられた「慶長の危機」 3 。そして二度目は、三代藩主・利常の時代、幕府に無断で金沢城を修築したことなどを理由に、三代将軍・家光から謀反を疑われた「寛永の危機」である 3 。これらの事件は、幕府が些細な口実で大名を取り潰す「武断政治」 5 の脅威が、前田家にとって現実のものであったことを示している。

この絶えざる圧力に対し、藩主・前田利常は巧みな政治手腕で対抗した。彼は江戸城内において、わざと鼻毛を伸ばしたままにしたり、病気を口実に衆人環視の中で股間を晒すといった奇行に及んだりすることで、自らを「うつけ者」「かぶき者」と見せかけ、幕府の警戒心を和らげようと努めた 3 。しかし、その奇矯な振る舞いの裏には、藩を守り抜くという強い意志と、冷徹な計算が隠されていた。利常の深謀遠慮は、加賀藩をして、万が一の事態に備えるための最新・最強の軍事技術を渇望させる根本的な動機となったのである。

第二節:安見父子の仕官と加賀藩の期待

このような政治的背景の中、安見勝之は加賀藩に新たな仕官の道を見出した。慶長5年(1600年)の関ヶ原合戦後、勝之は前田利長(後に利常)に召し抱えられ、6000石という高禄を与えられた 1 。西軍に与して改易された将に対するこの待遇は、まさに破格であった。これは、彼の砲術家としての名声がいかに全国に轟いていたか、そして加賀藩が彼の技術にいかに大きな期待を寄せていたかを雄弁に物語っている。

勝之の跡は、その長子である安見元勝(もとかつ)が継いだ 6 。元勝もまた父に劣らぬ砲術の才能に恵まれ、安見流の技術をさらに高めていくことになる。父子が二代にわたって藩の砲術を担う体制が、ここに確立された。

第三節:大坂の陣における武功と安見流の名声確立

安見流砲術がその真価を遺憾なく発揮したのが、徳川と豊臣の最後の決戦である大坂の陣であった。安見元勝は主君・前田利常に従って出陣し、足軽頭として鉄砲隊を指揮した。この戦いにおいて彼は、敵の猛攻を受け、手に三指を失うという重傷を負いながらも、一歩も引かずに奮戦し、多大な武功を挙げた 6 。

この目覚ましい活躍により、元勝は一気に14000石へと大幅に加増される 6 。これはもはや一介の技術者の待遇ではなく、藩の重臣クラスに匹敵するものであった。この事実から、安見流砲術が加賀藩の軍事力の中核として、確固たる地位を築いたことがわかる。

元勝の名声は加賀藩内にとどまらなかった。この頃には、幕府鉄砲方の田付景澄(たつけかげすみ)、細川家などに仕えた稲富祐直(いなとみすけなお)と並んで、「砲術の三傑」と称されるほどの全国的な名声を獲得していた 6 。

加賀藩にとって、安見流は単なる戦闘技術以上の意味を持っていた。江戸初期、泰平の世とはいえ、幕府による大名の改易が頻発する中、軍事力の保持は藩の存立に直結する問題であった。特に、城攻めなどの大規模戦闘の記憶が生々しい時代において 10 、「砲術の三傑」と謳われる名人を召し抱え、藩内で高度な砲術訓練を維持することは、幕府に対する強力な「抑止力」として機能した。それは、「我々は幕府に恭順の意を示しているが、万が一の場合には、最新の砲術を駆使して徹底抗戦する能力と覚悟がある」という無言のメッセージであった。安見流砲術は、前田利常が繰り広げた巧みな外交・安全保障戦略における、最後の切り札だったのである。

以下の表は、安見流砲術を担った主要人物の経歴をまとめたものである。石高の劇的な変動は、彼らの技能が当時の武家社会でいかに高く評価され、またその立場がいかに政治情勢に翻弄されたかを如実に示している。

表1:安見流砲術の主要人物と経歴

|

人物名 |

関係性 |

生没年 |

主要な仕官先 |

石高(知行) |

主要な出来事・武功 |

典拠 |

|

安見 右近 信国 |

勝之の父 |

不明 - 1571年頃 |

畠山氏 |

- |

松永久秀により誘殺される |

1 |

|

安見 右近丞 勝之 |

安見流創始者 |

1571年? - 没年不明 |

豊臣秀吉 → 前田利長・利常 |

1万石 → 6000石 |

関ヶ原合戦で西軍に属し改易後、加賀藩に仕官 |

1 |

|

安見 元勝(右近/隠岐) |

二代目 |

生年不明 - 1638-41年頃 |

前田利常 |

6000石 → 14000石 |

大坂の陣で武功。「砲術の三傑」と称される。後に能登島へ配流 |

6 |

第二章:「安見流砲術書」の解体 ― 技術と理論の体系

安見流砲術の名声は、創始者父子の個人的な技量のみに支えられていたわけではない。その背後には、経験則を越えて体系化された、高度な知識と思想が存在した。その集大成が、後世に伝えられた「安見流砲術書」である。本章では、現存する伝書の情報を基に、その内容を解体し、安見流が単なる射撃術ではなく、理論と実践を融合させた科学的な技術体系であったことを明らかにする。

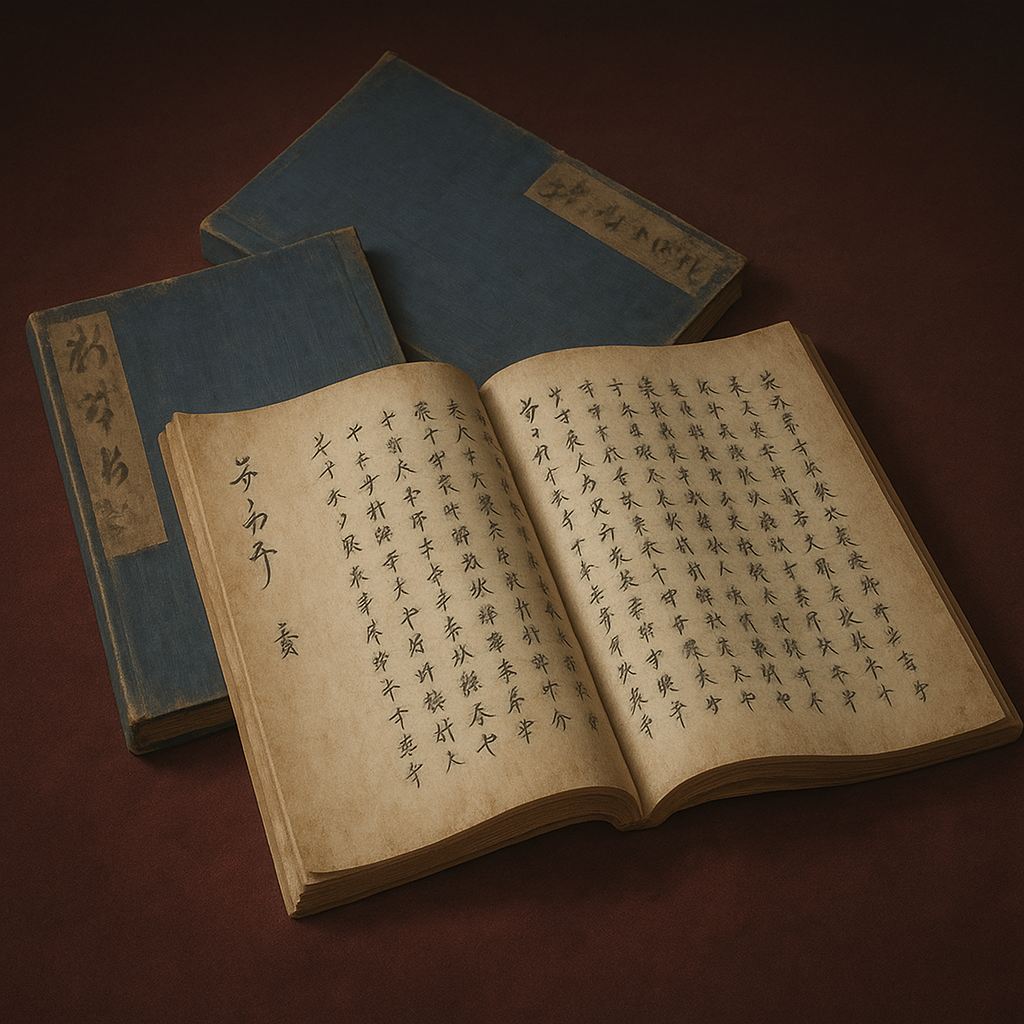

第一節:現存する伝書とその概要

安見流の教えを今に伝える貴重な史料として、東京国立博物館が所蔵する「安見流 鉄砲之書」の存在が確認されている 12 。文化遺産オンラインで公開されている情報によれば、この書は以下の特徴を持つ。

- 形態と年代 : 全2冊からなる和綴じの写本であり、江戸時代中期の元文2年(1737年)に書写されたものである 12 。

- 構成 : その内容は、「砲術理論、射撃技術論、鉄砲の部分図解等で構成される総合解説書」と説明されている 12 。これは、単なる技術の目録ではなく、理論的背景から具体的な操作方法、さらには使用する道具の構造までを網羅した、極めて体系的な構成を持っていたことを示唆している。

- 原本の来歴 : 本書の奥書には、その来歴を知る上で極めて重要な情報が記されている。それによれば、この書の原本は寛文7年(1667年)5月に「安見隠岐守(やすみおきのかみ)」らによって作成され、その子孫である安見勝英(かつひで)が所蔵していたという 12 。安見隠岐守とは、二代目の安見元勝が後に名乗った名である 6 。この記述は、元勝の知識が彼の晩年、あるいは死後間もなくに一つの体系として集大成されたことを示す。

第二節:砲術書に記された技術論

「安見流 鉄砲之書」の具体的な記述内容を直接閲覧することは叶わないものの、その構成や他の砲術書の例から、その技術論の輪郭を推測することは可能である。

一般的な砲術伝書がそうであるように、本書にも鉄砲の発射の仕方(構え方)、照準の合わせ方、火薬の調合方法、標的までの距離の目測術といった、射撃に関わる包括的な技術が詳細に記されていたと考えられる 13 。しかし、安見流の真骨頂は、そうした実践技術の解説にとどまらない点にある。

特に注目すべきは、「鉄砲の部分図解」が含まれていることである 12 。これは、安見流が鉄砲という兵器を、単なる「道具」としてではなく、分解・理解可能な「機械」として捉えていたことを示している。銃身、銃床、そして発射機構である「からくり」といった各部品の構造と機能を正確に理解することは、射撃の精度を高めるだけでなく、戦場での不具合への対処や、より効果的な兵器への改良といった、高度な応用へと繋がる。この科学的・工学的なアプローチこそ、安見流を単なる職人技から、体系化された技術学へと昇華させた要因の一つであったろう。

第三節:「秘伝書」としての性格

安見流は「比較的古い流派の一つ」 12 とされるが、その知識が寛文年間(1661年~1673年)という早い段階で総合解説書として編纂されたことには、大きな意味がある。これは、流派の創始者たちが培った貴重な知識や技術が、口伝による伝承の過程で変質したり散逸したりすることを防ぎ、後世に正確な形で継承させようという強い意志の表れである。

また、「砲術理論」と「射撃技術論」が併記されている点も重要だ 12 。これは、安見流が「いかにして行うか(How to)」という実践的技術だけでなく、「なぜそうするのか(Why)」という理論的根拠を両輪として重視していたことを物語る。例えば、特定の構えがなぜ安定するのか、ある火薬の配合がなぜ高い燃焼効率を生むのか、といった原理原則を探求する姿勢があったと考えられる。これは、武芸が単なる身体技法から、論理的な裏付けを持つ学問的な体系へと進化していく、近世日本の知的潮流を反映している。

この砲術書の編纂時期を巡っては、一つの重大な謎が存在する。奥書によれば原本の作成は寛文7年(1667年)とされるが 12 、編纂者の一人である安見元勝(隠岐守)は、寛永10年代に配流され、その5、6年内に病死したと記録されている 6 。つまり、元勝の死後、約30年もの歳月が流れてから、彼が編纂者として名を連ねる書物が作られたことになる。この矛盾は、この砲術書が元勝本人の手によるものではなく、彼が生前に残したであろう草稿や口伝を、その子孫や門弟たちが彼の死後に「編纂」したものである可能性を強く示唆している。そうだとすれば、この『安見流 鉄砲之書』は、不遇の死を遂げた名人・元勝の卓越した知識が歴史の闇に葬られることを恐れた後継者たちによる、彼の名誉回復と流派の存続をかけた記念碑的な事業であったのかもしれない。それは、いわば元勝の「遺言」であり、彼の魂を後世に伝えるための必死の試みだったのである。

第三章:安見流の盛衰 ― 名声の頂点と謎に満ちた配流

大坂の陣での武功により加賀藩内で不動の地位を築き、「砲術の三傑」として全国にその名を轟かせた安見元勝。主君・前田利常からも絶大な信頼を寄せられ、その前途は洋々たるものに見えた。しかし、彼の人生は栄光の頂点で暗転する。突如として命じられた配流。その理由は謎に包まれ、安見流の歴史に深い影を落としている。本章では、元勝の人物像とその突然の失脚の謎に迫り、江戸初期の武家社会における専門技術者の危うい立場を浮き彫りにする。

第一節:名声の頂点 ― 「強力」の砲術家

安見元勝は、ただの砲術家ではなかった。同時代に並び称された稲富祐直とは対照的に、元勝は「強力の者だった」と評されている 6 。その武人としての卓越した身体能力を物語る逸話として、大坂の陣で右手の三指を失った後でさえ、人と手綱引きをしても親指と小指のみで負けることがなかった、と伝えられる 6 。この強靭な肉体と精神力こそが、強力な反動を伴う大筒をも自在に操る、安見流の射撃技術の根幹を支えていたのであろう。

さらに、彼は武辺一辺倒の人物ではなかった。最も長けていたのは砲術であるが、和歌や書にも通じた教養人でもあった 6 。武芸と学問を兼ね備えた彼の姿は、理想的な武士像として、主君・前田利常の目にも魅力的に映ったに違いない。事実、利常は元勝を深く寵愛し、自らの娘を元勝の養女とさせるほどであったという 6 。14000石という破格の知行、そして主君からの格別の信頼。安見元勝は、まさに栄光の頂点にいた。

第二節:突然の失脚 ― 能登島への配流

しかし、その栄光は長くは続かなかった。寛永10年(1633年)または同13年(1636年)、元勝は突如として能登島(能州島)への配流を命じられる 6 。能登島が近世の加賀藩において流刑地として用いられていたことは、他の史料からも確認できる 14 。藩の軍事力の中核を担い、主君の寵愛を一身に受けていたはずの重臣が、一夜にして罪人として僻地へ送られたのである。

この事件の最大の謎は、その理由が全く明らかにされていないことである。史料には「主君から寵愛されていた元勝が配流された理由は不明であり、皆が怪しんだ」と記されている 6 。これは、表向きの罪状が公表されなかった、極めて政治的な背景を持つ事件であったことを強く示唆している。元勝は配流されてから5、6年のうちに、その地で病死したと伝えられる 6 。さらに悲劇は続き、彼の跡を継いだ子息の隠岐もまた、父と同じく配流の憂き目に遭っている 6 。一族を襲ったこの連鎖的な悲劇は、事件の根深さを物語っている。

第三節:配流の謎をめぐる考察

公式な記録が残されていない以上、元勝配流の真相を特定することは困難である。しかし、当時の状況からいくつかの可能性を推測することはできる。

第一に、藩内における権力闘争説である。元勝の14000石という破格の待遇と主君の寵愛は、他の譜代の重臣たちからの嫉妬や反感を買った可能性がある。彼らの讒言によって、元勝が失脚させられたという筋書きは十分に考えられる。

第二に、藩主・利常の藩政方針との対立説である。利常は、幕府の警戒を逸らすために奇行を演じる一方で、藩内では「改作法」と呼ばれる農政改革 16 や、倹約令などによる厳しい家臣統制 17 を断行していた。高い知行を得て大きな影響力を持つ元勝が、これらの政策のいずれかに対して異を唱え、利常の不興を買った可能性も否定できない。

第三に、最も示唆に富む仮説として、技術漏洩への危惧説が挙げられる。前述の通り、安見流砲術は幕府に対する加賀藩の「抑止力」というべき軍事機密であった。その機密を一身に体現する元勝の存在は、藩にとって最大の資産であると同時に、最大のリスクでもあった。もし彼が他藩に引き抜かれたり、その知識が外部に漏洩したりすれば、加賀藩の安全保障は根底から揺らぐ。藩主利常は、そのリスクを完全に封じ込めるため、元勝を藩の中枢から物理的に隔離し、その知識と思想を能登島に封じ込めるという、非情かつ究極の決断を下したのではないか。

この事件は、単なる一個人の失脚劇としてではなく、より大きな時代の転換点における価値観の衝突として捉えることができる。元勝の価値は、大坂の陣に代表される「武」の功績によって確立された。彼は、個人の武勇と功名が何よりも尊ばれた戦国時代の価値観の体現者であった。しかし、彼が配流された寛永年間は、社会が安定に向かい、個人の武勇よりも組織の秩序と主君への絶対的な忠誠が重視される「文治」の時代へと移行する過渡期であった。このような時代において、強大な影響力と最先端の専門技術を併せ持つ元勝のような突出した「個」の存在は、藩という組織の統制にとって、むしろ危険な因子と見なされたのかもしれない。彼の悲劇は、武士の価値基準が「戦場での功績」から「組織への奉仕」へと大きく転換していく時代の痛みを、象明瞭に象徴しているのである。

第四章:戦国・江戸初期における砲術流派の潮流と安見流の位置づけ

安見流砲術を深く理解するためには、それを孤立した存在としてではなく、同時代に存在した他の多様な砲術流派との関係性の中で捉える必要がある。戦国時代から江戸初期にかけて、鉄砲の普及とともに数多の流派が生まれ、それぞれが異なる出自、パトロン、技術的特徴を持って競い合った。本章では、安見流をこの砲術界全体の潮流の中に位置づけ、その独自性と歴史的意義を客観的に評価する。

第一節:群雄割拠する砲術流派

江戸初期の砲術界には、安見流のほかにも全国的な名声を持つ代表的な流派がいくつか存在した。

- 稲富流(いなとみりゅう) : 稲富一夢(理斎)を流祖とする 18 。一夢は丹後の一色氏に仕えた後、細川忠興、そして徳川家康の子である松平忠吉や徳川義直に仕えた 19 。その技術は福岡藩の黒田家や米沢藩の上杉家など、多くの大名家に採用され、全国に広く普及した 18 。伝書において射手の姿勢を裸形で描くなど、分かりやすい教育方法に特徴があったとされる 19 。

- 田付流(たつけりゅう) : 田付景澄を流祖とし、彼が徳川家康に召し抱えられて以来、その子孫は代々幕府の鉄砲方という要職を世襲した 20 。主に国産の火縄銃を扱った井上流に対し、田付流は外国産の火縄銃や大筒といった、より強力な火器を担当したとされる 21 。現存する豪華な装飾が施された伝書は、幕府お抱えとしての権威を象徴している 20 。

- 津田流(つだりゅう) : 紀伊国・根来寺の僧兵集団「根来衆」を率いた津田監物算長(つだ けんもつ かずなが)を祖とする 19 。根来衆は戦国最強の鉄砲傭兵集団として知られ、津田流はその極めて実践的な戦闘経験から生まれた流派であった。しかし、豊臣秀吉による根来攻めによって、その本拠地は壊滅した 19 。

これらの流派の他にも、関流 7 や荻野流 22 など、各藩や地域で特色ある砲術が育まれていった。幕末になると、高島秋帆らがもたらした西洋式砲術(高島流)が主流となり、日本の砲術は新たな時代を迎えることになる 23 。

第二節:主要流派との比較分析

安見流を稲富流、田付流と比較すると、その特異な立ち位置がより鮮明になる。

まず、出自とパトロンが大きく異なる。田付流が徳川幕府という中央権力に直結した「公式」の流派であったのに対し、稲富流は細川家や尾張徳川家など複数の有力大名に仕え、その技術を広めた「普及型」の流派であった。一方、安見流は、畿内の国人領主から豊臣大名を経験し、最終的には幕府と常に緊張関係にある外様筆頭の加賀藩に仕えるという、他に類を見ない経歴を持つ。このパトロンの違いは、それぞれの流派の性格形成に決定的な影響を与えた。

次に、技術的特徴である。直接的な比較史料は乏しいが、それぞれの背景からその方向性を推論できる。田付流は幕府の権威を背景に、大筒や輸入銃といった最新・最強のハードウェアの運用技術に特化していたと考えられる。稲富流は、多くの武士に学ばれることを前提としていたため、裸形図に見られるように、標準化され、習得しやすい教育体系の構築に重点を置いていたであろう。それに対し安見流は、創始者一族の過酷な実戦経験と、加賀藩という「仮想敵」を持つ大藩の戦略的ニーズから、個々の射撃術に留まらず、部隊の集団運用、兵器の構造理解を含む砲術理論など、総合的かつ実戦的な技術体系を志向したと推測される。

以下の比較表は、これら主要三流派の特徴をまとめたものである。この表は、安見流が当時の砲術界においてどのようなニッチを占めていたかを視覚的に示している。

表2:主要砲術流派の比較

|

項目 |

安見流 |

稲富流 |

田付流 |

|

創始者 |

安見右近丞勝之 |

稲富一夢 |

田付景澄 |

|

主要パトロン |

豊臣家 → 加賀前田家 |

細川家 → 徳川家 |

徳川幕府 |

|

歴史的背景 |

畿内の国人領主出身。関ヶ原で西軍に属し改易後、外様大名筆頭に仕官。 |

丹後の武家出身。関ヶ原での対応が問われるも、後に徳川家に仕える。 |

近江出身。早くから家康に仕え、幕府鉄砲方として世襲。 |

|

技術的特徴(推論含む) |

実戦経験に基づく総合的な技術体系。理論と図解を重視。 |

射手の姿勢を図解するなど、標準化された教育メソッド。 |

幕府の権威を背景に、大筒や外国製銃器の運用に特化。 |

|

流派の性格 |

実戦的、体系的、戦略的(藩の抑止力) |

普及型、教育的 |

権威的、エリート的 |

|

典拠 |

1 |

18 |

20 |

当時の人々が、安見元勝(隠岐)、稲富一夢、田付宗鉄(景澄の子)の三人を「京・田舎で鉄砲の名人と噂された」と並び称したという記述は 7 、この文脈で解釈すると深い意味を帯びてくる。「京」が中央(幕府)を、「田舎」が地方を指すとすれば、これは彼らの名声が全国区であったことを示す。そしてこの三者の組み合わせは、当時の砲術界が、(1)幕府の公式な権威である田付、(2)全国に普及したスタンダードな技術である稲富、そして(3)幕府とは一線を画す地方の雄藩が持つ独自の高度技術の象徴である安見、という三つの極によって構成されていると認識されていたことを示唆している。安見流は、加賀百万石の武威と独立性を象徴する、孤高の存在として、人々の目に映っていたのである。

結論:安見流砲術が歴史に遺した足跡

本報告では、「安見流砲術書」という一冊の伝書を手がかりに、その背景にある砲術流派・安見流の全貌を、戦国時代から江戸初期にかけての歴史的文脈の中に位置づけ、多角的に分析してきた。その調査結果を総括し、安見流砲術が歴史に遺した意義をここに結論づける。

安見流砲術は、戦国乱世の畿内における過酷な実戦経験を母体として誕生した。その創始者である安見勝之、そして二代目の元勝という父子の流転の運命を経て、外様大名筆頭として常に幕府の警戒に晒されていた加賀藩の戦略的要請に応える形で、高度に体系化された。それは、単なる射撃術ではなく、理論、技術、兵器工学までを網羅した総合的な軍事技術体系であり、他の主要流派とは一線を画す、特異な性格を持つものであった。

安見流の歴史は、鉄砲という新技術が、個人の立身出世と没落、さらには大名家の安全保障戦略そのものにまで、いかに深く関与したかを物語る、戦国から近世への移行期を象徴する貴重な事例である。専門技能によって大名の地位まで上り詰めながらも、関ヶ原での政治的判断の誤りで全てを失った創始者・勝之。そして、大坂の陣での武功により「砲術の三傑」とまで称されながら、栄光の頂点で謎の配流という悲劇的な末路を辿った二代目・元勝。彼らの生涯は、個人の卓越した技術や戦場での功績だけでは安泰を得られない、厳格な幕藩体制下における武士、とりわけ専門技術者の生き様の厳しさと悲哀を我々に教えてくれる。

元勝の死後、安見家は知行を大幅に減らされながらも加賀藩士として存続した 6 。安見流砲術そのものが、その後どのように伝承され、あるいは変容していったのかについては、更なる調査を要する課題である。しかし、一族の栄光と悲劇の果てに、『安見流 鉄砲之書』という形で、その卓越した知識と理論が体系的な遺産として後世に残されたことの意義は計り知れない。

結論として、「安見流砲術書」とは、単なる一冊の古文書ではない。それは、戦国の炎の中から生まれ、百万石の城下で磨き上げられ、そして一人の天才の悲劇と共にその奥義が封じ込められた、時代の記憶そのものである。この書を解読する試みは、日本の近世社会を形作った力と知恵、そしてその中で生きた人々の栄光と挫折の物語を、現代に生きる我々に鮮やかに伝えてくれるのである。

引用文献

- 武家家伝_安見氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yasumi_k.html

- 安見勝之 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%A6%8B%E5%8B%9D%E4%B9%8B

- 徳川家を鼻毛で翻弄? 前田利常のかぶき者伝説/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/17934/

- [四]幕府との確執、加賀藩の生き残り戦略 https://kagahan.jp/point4

- 徳川家光とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%85%89

- 安見元勝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%A6%8B%E5%85%83%E5%8B%9D

- 砲術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B2%E8%A1%93

- 安見隠岐 | 人物詳細 | ふるさとコレクション | SHOSHO - 石川県立図書館 https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/shosho/furucolle/list/prsn18258

- 「砲術」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A0%B2%E8%A1%93

- 大砲 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%A0%B2

- 大筒 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%AD%92

- 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/447037

- 54 稲冨流砲術書 (いなとみりゅうほうじゅつしょ) - 知の職人たち-南葵文庫に見る江戸のモノづくり- https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/html/tenjikai/tenjikai2006/shiryo_06.html

- 能登島(のとじま) - 日本の島へ行こう https://nihonshima.net/sima/ishikawa/notojima.html

- 加賀藩救恤考 -非人小屋を中心に- https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/bitstream/2433/180454/2/dhogk00151.pdf

- 「一番大名」前田利常の軌跡 - 小松市 https://www.city.komatsu.lg.jp/material/files/group/39/1115.pdf

- 前田利常(まえだ としつね) 拙者の履歴書 Vol.369~加賀百万石の礎を固めた名君 - note https://note.com/digitaljokers/n/n59b24fb4eac7

- 稲富流鉄砲秘伝書 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/538411

- 砲術とは/鉄砲術|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/47463/

- [田付流砲術書] たつけりゅうほうじゅつしょ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/470720

- 田付流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%B5%81

- 幕末維新期における鉄砲技術の落差 - Adobe Photoshop PDF https://www.sanadahoumotsukan.com/up_images/bok/rekibun19.pdf

- 荻野流砲術書 おぎのりゅうほうじゅつしょ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/425554

- 幕末と砲術/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/94428/