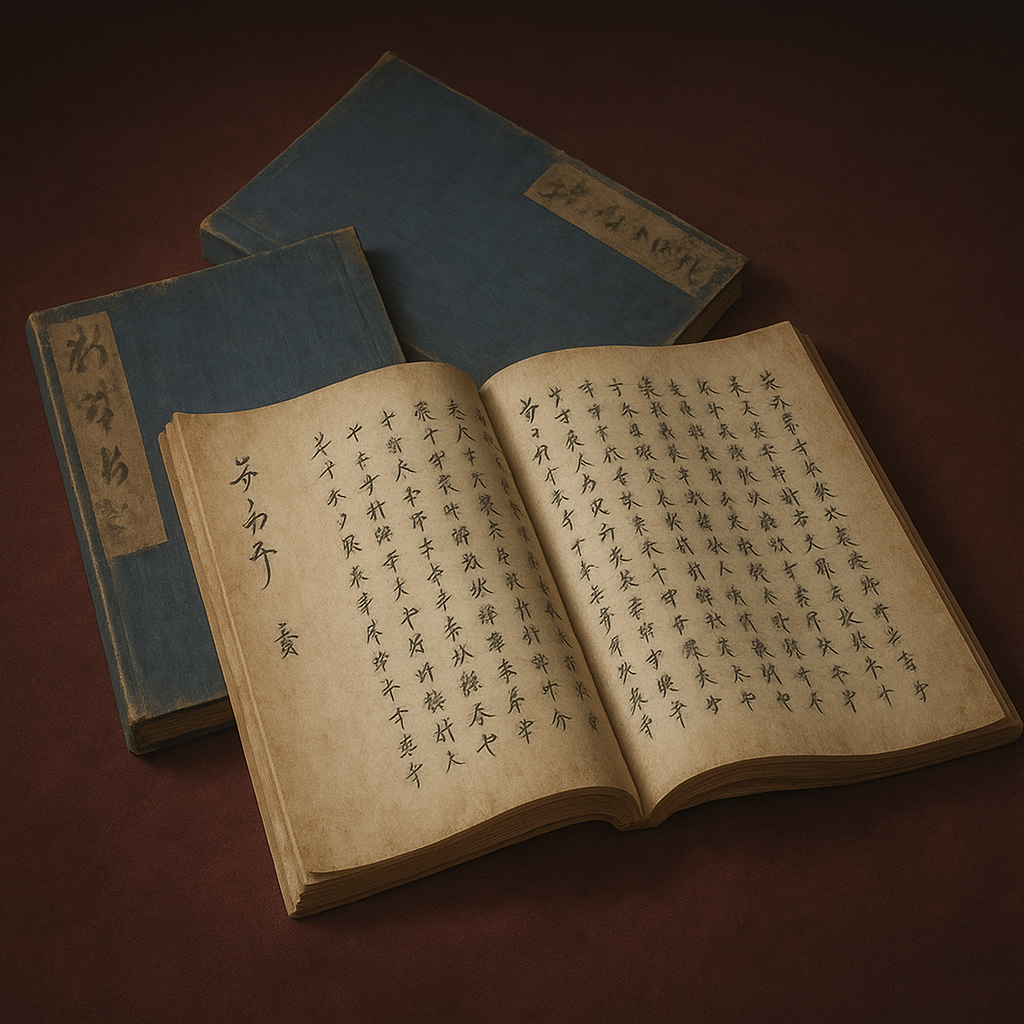

射法一統

『射法一統』は、室町期に小笠原家が編纂した騎射三物の武芸書。戦国期には実用性を失うも、武将が権威の象徴として重んじ、武家の故実書へと変容。武士のアイデンティティ変革を象徴。

『射法一統』の総合的研究:室町期の武芸から戦国期の故実へ

序論:『射法一統』研究の視座 ― 武芸書を超えた史料価値

本報告書は、室町時代に成立したとされる馬術書『射法一統』を、単に騎射の技術を解説した書物として捉えるのではなく、武士階級の自己認識、社会的役割、そして価値観の変遷を映し出す一級の文化史料として位置づけるものである。特に、本書が成立した室町時代後期の理想と、それが戦国時代という未曾有の激動期においていかに変容し、新たな意味を付与されたのかを解明することを主眼とする。

一般的に『射法一統』は、流鏑馬(やぶさめ)、笠懸(かさがけ)、犬追物(いぬおうもの)といった、いわゆる「騎射三物(きしゃみつもの)」の技法を体系的に解説した武芸伝書として認識されている。その成立背景には、室町幕府の権威の下で武家の儀礼や故実が洗練された「最も華やかだった時代」が存在した。しかし、本書の歴史的価値は、その成立期の文脈に留まるものではない。

本報告書が中心的に探求する問いは、以下の点に集約される。すなわち、戦場における騎射の実用性が、集団戦術や鉄砲の台頭によって著しく低下した戦国時代において、なぜ今川氏、武田氏、そして徳川氏といった当代一流の武将たちは、小笠原流の弓馬術、ひいては『射法一統』に集約された古式の知見を熱心に求め続けたのか。この一見矛盾した現象の解明こそが、本書の本質的価値を理解する鍵である。

この問いに答えるため、本報告書は以下の構成をとる。まず第一章では、『射法一統』の成立背景として、編纂者である小笠原家の社会的地位と、室町期における騎射文化の理想を概観する。続く第二章では、本書に記された騎射三物の具体的な内容を、技術論と精神論の両面から詳細に分析する。第三章では、戦国時代の戦術変革が騎射という戦闘技術にいかなる影響を与えたのかを具体的に考察する。そして最終第四章において、実用性を超えた「故実書(こじつしょ)」としての『射法一統』の新たな役割と、それが戦国武将の権威形成に果たした極めて政治的な機能を論証する。これらを通じて、『射法一統』が武芸書という枠組みを超え、時代と共にその価値を変容させていったダイナミックな歴史的プロセスを明らかにする。

第一章:『射法一統』の成立と室町期の武家社会

『射法一統』という書物が持つ権威と内容は、それが生まれた時代の文化的土壌と不可分である。本章では、本書がどのような時代背景から生まれ、その権威がいかにして確立されたのかを、編纂者である小笠原家の役割と、室町期の武家社会における「弓馬の道」の理想という二つの側面から明らかにする。

第一節:弓馬術の宗家・小笠原家の確立

『射法一統』が後世において絶大な権威を持つに至った最大の要因は、その編纂主体が小笠原家であったという事実に求められる。小笠原家は、単なる一武家ではなく、室町幕府という中央政権において、将軍家の弓馬術および礼法の師範役という特権的な地位を世襲的に占めていた。この事実は、彼らが伝承する武芸が、単なる私的な戦闘技術ではなく、幕府の儀礼と秩序を支える公的な「芸道」として認知されていたことを意味する。彼らの技術は、将軍の権威を飾るためのものであり、その指導は幕府の公的行事の一部であった。

本書の編纂に関わったとされるのは、小笠原貞宗、持長、政康の三代にわたる人物群である。彼らは歴代の足利将軍家に近侍し、その絶対的な権威を背景として、それまで各流派で断片的に伝えられていた弓馬の故実や技術を収集、整理し、体系化する作業を進めた。特に、室町幕府の権威が比較的安定していた14世紀から15世紀にかけて、武家の諸芸道は儀礼化・様式化の度合いを深めており、弓馬術もその例外ではなかった。小笠原家による体系化の試みは、まさにこの時代の要請に応えるものであったと言える。

さらに文献学的な観点から見ると、『射法一統』には複数の写本系統が存在し、その内容にも異同が見られることが指摘されている。これは、本書が一人の著者による一度の著作活動によって完成したのではなく、数代にわたる知見の蓄積と、度重なる編纂・改訂を経て形成されたことを強く示唆している。すなわち、『射法一統』は一個人の著作ではなく、小笠原家という「家」に蓄積された知の結晶であり、その権威は家の歴史そのものと分かち難く結びついていたのである。幕府公認の師範家という社会的地位が、その著作である『射法一統』に他の追随を許さない正統性を与えたのだ。

第二節:室町期における「弓馬の道」の理想

『射法一統』が編纂された室町中期は、武士のアイデンティティの根幹をなす「弓馬の道」が、その理想的な形を追求された時代であった。この時代、弓馬の術は、単に戦場で敵を討つための実用技術であるに留まらず、平時における武士の必須教養であり、その品格や家格を示すための重要な指標であった。武士は戦う者であると同時に、洗練された文化の担い手であることが求められたのである。

この文化的背景の中で特に発展したのが、流鏑馬、笠懸、犬追物の「騎射三物」である。これらは、利用者様がご指摘の通り、室町時代に最も華やかな発展を遂げた修練馬術であった。しかし、その本質は単なる武芸の競技会や訓練ではない。幕府や有力守護大名が主催するこれらの行事は、天下泰平や五穀豊穣を祈願する神事であり、主従関係の結束を確認する儀式であり、そして何よりも武家の権威を内外に誇示するための、高度に計算された政治的パフォーマンスであった。

例えば、流鏑馬は神社の境内など神聖な場所で執り行われることが多く、その作法は極めて厳格であった。射手は心身を清め、定められた装束を身に着け、儀式全体が神聖な雰囲気の中で進行した。これは、武士の武が、神意と結びついた秩序維持のための力であることを象徴していた。一方、犬追物は広大な馬場で多数の騎馬武者が犬を射るという、より娯楽的かつ実践的な側面を持つが、これもまた武家の武威と富を誇示する壮大なスペクタクルであった。

このような状況下で、『射法一統』は、これらの複雑で格式高い儀礼を「正しく」執り行うための、いわば公式マニュアルとしての役割を担った。どの儀式で、どのような装束を着用し、いかなる作法で弓を射るべきか。その全てが、小笠原家によって定められた規範に基づいていた。つまり、室町幕府の政治的安定が、武芸の儀礼化と体系化を促進し、その結果として『射法一統』のような規範的なテキストが生まれたのである。本書の成立は、武士の「武」が、単なる殺傷のための暴力装置から、礼法や精神性を含む高度な文化体系、すなわち「芸道」へと昇華していく画期的な出来事であった。これは、武士階級が自らを単なる戦闘者ではなく、文化的・政治的な支配階級として自己規定しようとする意識の明確な表れであり、後の武士道思想へと繋がる重要な源流の一つと見なすことができる。

第二章:『射法一統』に記された技法と精神

『射法一統』は、小笠原家によって体系化された弓馬術の集大成である。その中核をなすのは、騎射三物と呼ばれる三つの異なる形式の馬上弓術である。本章では、本書の記述に基づき、流鏑馬、笠懸、犬追物のそれぞれが持つ技術的な特徴と、その背後にある精神性を詳細に分析する。これら三つの武芸は、単なる技術のバリエーションではなく、それぞれが異なる目的と格式を持ち、武士が修めるべき弓馬術の多様な側面を体系的に網羅していた。

第一節:流鏑馬(やぶさめ)― 神事としての至高の儀礼

流鏑馬は、騎射三物の中で最も格式が高く、神事としての性格が極めて強い儀礼である。『射法一統』における流鏑馬の記述は、単なる射術の解説に終始しない。それは、儀式全体を構成するあらゆる要素に対する厳格な規定から始まる。まず、馬場は通常、約二町(約218メートル)の直線で設営され、その左側に三つの的が等間隔に配置される。射手が身にまとう装束、馬に装着する馬具、そして使用する弓矢に至るまで、全てに古式に則った規定が存在した。

技術的には、疾走する馬上から三つの的を連続して射抜くという、極めて高度な技量が要求される。しかし、それ以上に重視されるのが、馬の進め方、呼吸法、そして的を射る際の心構えといった精神的な側面である。射手は、単に的を射る競技者ではなく、天下泰平や五穀豊穣といった公的な祈願を背負い、神意を体現する神聖な存在と見なされた。そのため、射法は力任せではなく、心身の統一と静謐な精神状態から放たれるべきものとされた。この強固な精神性は、『射法一統』が単なる技術マニュアルではなく、武士の心構えやあるべき姿を示す精神的な指南書としての側面を併せ持っていたことを如実に物語っている。

第二節:笠懸(かさがけ)― 実戦への応用を睨んだ武芸

笠懸は、流鏑馬に比べると儀礼的な性格は薄れ、より実戦的な武芸訓練としての側面が強い。その最大の特徴は、的の種類や距離に応じた技術の多様性にある。笠懸は、比較的遠くに置かれた大きな的(綾藺笠など)を射る「遠笠懸」と、近くに置かれた小さな的(土器のかわらけなど)を射る「小笠懸」に大別される。

遠笠懸では、遠距離の目標に対する正確な狙いと矢の飛翔を計算に入れる能力が試される。一方、小笠懸では、至近距離の小さな的を瞬間的に射抜くための俊敏性と精密な騎乗技術が求められる。このように、様々な距離や角度、大きさの的に対応する応用技術が訓練内容に含まれており、戦場における多様な状況を想定した実戦的訓練としての性格が色濃い。

流鏑馬ほどの厳格な神事性はないものの、笠懸もまた一定の作法に則って行われる格式ある武芸であった。それは、神聖な儀礼である流鏑馬と、より動的で複雑な犬追物との中間に位置し、武士の戦闘技術を維持・向上させるための重要な修練方法と位置づけられていた。

第三節:犬追物(いぬおうもの)― 動的目標への高度な対応技術

犬追物は、騎射三物の中で最も複雑かつダイナミックな競技形式を持つ。円形に柵で囲われた広大な馬場(「検見(けみ)」と呼ばれる)の中で、複数(通常は36騎)の射手が二手に分かれ、馬場内に放たれた犬を追いながら、無害化された専用の矢で射当てる回数を競う集団競技である。

この武芸で要求されるのは、単独の射術ではない。不規則に逃げ惑う動的な目標を追い、射当てるための人馬一体となった高度な操縦技術、味方と連携して獲物を追い詰めるための集団戦術、そして刻一刻と変化する状況を的確に判断する能力が試される。その性質上、犬追物は、戦場における乱戦や追撃戦を模擬した、極めて実践的な集団訓練としての意義を持っていた。

しかし、その大規模さ故に開催には莫大な費用と広大な土地が必要であったこと、また、後世には動物愛護の観点から倫理的な批判を受けるようになったことなどから、騎射三物の中では最も早くに衰退した。犬追物の歴史的変遷は、武芸がいかに時代の経済状況や社会の倫理観によって影響を受け、変容していくかを示す好例と言えるだろう。

これら三つの騎射は、それぞれ異なる価値と機能を持っていた。『射法一統』は、これらを「一統」の名の下にまとめることで、武士が修めるべき弓馬術とは、神事的な儀礼、実戦的な訓練、そして高度な娯楽・集団演習という三つの側面を統合した、総合的な文化体系であることを定義しようとした。それは、武士の理想像を多角的に提示する壮大な試みであった。以下の表は、騎射三物の特性を比較し、その違いを明確にしたものである。

|

項目 |

流鏑馬 (Yabusame) |

笠懸 (Kasagake) |

犬追物 (Inuoumono) |

|

主目的 |

神事、儀礼、天下泰平祈願 |

武芸訓練、実戦技術の練磨 |

集団訓練、動的目標への対応、娯楽 |

|

格式 |

最も高い |

中程度 |

儀礼性は低い |

|

馬場形式 |

直線馬場(約218メートル) |

直線または方形馬場 |

円形馬場(検見) |

|

主な的 |

檜の板的(三か所) |

綾藺笠、土器(かわらけ) |

犬(後に的や布などで代替) |

|

矢の種類 |

鏑矢、神頭矢 |

蟇目矢(ひきめや) |

犬追物専用の矢(無害化されたもの) |

|

精神性 |

神意の体現、厳粛な作法 |

実用性、技術の正確性 |

連携、状況判断能力 |

|

時代的変遷 |

儀礼として現代まで存続 |

実戦性の低下と共に衰退 |

倫理的・経済的理由で早期に衰退 |

この比較表は、後の章で論じる「なぜ流鏑馬は儀礼として残り、笠懸や犬追物は衰退したのか」という問いへの重要な示唆を含んでいる。すなわち、実戦性が高いものほど、戦術の変化によって陳腐化しやすく、逆に儀礼性が高いものほど、その象徴的価値によって時代を超えて生き残りやすいという、武芸の歴史における一つの法則性を予示しているのである。

第三章:戦国時代の戦術変革と騎射の黄昏

『射法一統』が編纂された室町中期に理想とされた戦争の姿は、15世紀後半から始まる戦国時代において、根底から覆されることとなる。本章では、この時代に起こった戦術の構造的変革が、『射法一統』が前提としていた騎射という戦闘技術をいかにして過去の遺物へと追いやったのかを具体的に論じる。この「実用性の喪失」という現象を理解することは、次章で論じる『射法一統』の価値の変容を解明するための不可欠な前提となる。

第一節:戦闘の主役交代 ― 一騎当千から組織戦へ

戦国時代の幕開けを告げる応仁の乱(1467-1477)は、日本の戦争の様相を一変させた。それ以前の合戦が、比較的小規模な武士団同士の衝突であり、名乗りを上げての一騎打ちに象徴されるような、個々の武士の武勇や名誉が重視される場であったのに対し、応仁の乱以降、戦闘は大規模化・長期化・常態化の一途をたどった。

この変化の中で、戦場の主役は、高価な装備で身を固めた正規の騎馬武者から、雑兵とも呼ばれた歩兵、すなわち足軽へと移行した。大名たちは、動員可能な兵力を最大化するため、農民などを大量に徴兵し、安価な武具で武装させた足軽部隊を組織した。特に、彼らに長い槍を持たせて密集陣形を組ませる長槍隊は、戦国期の基本的な戦術となった。この槍衾(やりぶすま)の前では、いかに弓馬に優れた武士であっても、単騎で敵陣に突入し、敵将の首を挙げるという古典的な戦法は、極めて非効率かつ無謀な自殺行為と化した。戦争は、個人の技量(スキル)を競う場から、兵員の数(ナンバー)と組織的な運用(システム)を競う場へと、その本質を変化させたのである。

第二節:技術革新の衝撃 ― 鉄砲の登場

戦場の力学を決定的に変えたもう一つの要因が、技術革新、すなわち鉄砲の伝来である。1543年に種子島に伝来したとされる火縄銃は、瞬く間に日本各地へ広まり、戦国大名たちはその導入に血道を上げた。鉄砲がもたらした衝撃は、その絶大な威力にあった。熟練に長時間を要する弓矢とは異なり、鉄砲は比較的短期間の訓練で兵士を育成でき、その弾丸は従来の鎧を容易に貫通する殺傷能力を誇った。

織田信長が長篠の戦い(1575年)で用いたとされる三段撃ちは、その象徴的な運用例である。鉄砲隊の組織的な運用は、かつて最強を誇った武田の騎馬軍団をも打ち破り、戦争における戦術パラダイムの転換を天下に知らしめた。これにより、弓矢、特に『射法一統』が主眼とする騎射が担っていた、敵陣への突撃や攪乱といった戦術的役割は、その存在意義を根本から揺るがされることになった。鉄砲の轟音は、古き良き「弓馬の道」の時代の終わりを告げる弔鐘でもあった。

第三節:戦場における弓馬の役割変化

こうした戦術環境の激変の中、弓矢や騎馬武者の役割もまた、大きな変化を余儀なくされた。まず、弓の役割は、騎馬による機動的な突撃射撃(騎射)から、集団戦の中で後方から援護射撃を行ったり、敵の動きを制圧したりするための歩兵の弓(歩射)へと、その重心を移していった。弓が持つ速射性や、障害物の上を越えて射ることができる曲射能力は、鉄砲にはない利点として依然として価値を保っていたが、それはもはや『射法一統』が描くような、戦場の花形としての騎射の領域ではなかった。

同様に、騎馬武者の任務も変質した。敵の槍衾や鉄砲隊に正面から突撃することが困難になった彼らの新たな役割は、その優れた機動力を活かした戦術的な任務へと特化していった。具体的には、部隊の指揮官として戦況全体を俯瞰し指示を出すこと、重要な情報を迅速に伝達する伝令となること、敵の配置や動きを探る偵察任務、そして戦況が有利に傾いた際の追撃や、不利な状況からの離脱を援護する側面攻撃などである。馬は依然として重要な軍事資産であったが、それは直接的な打撃力としてではなく、戦術的な柔軟性と指揮統制を支えるためのプラットフォームとしての価値が主となった。

このようにして、戦国時代の戦場は、『射法一統』が成立した時代の理想とは全く異なる論理で動くようになった。個人の武勇を磨き、古式に則った一騎駆けで名誉を立てるという価値観は、組織力と新兵器の効率的な運用という、より冷徹で合理的な価値観に取って代わられた。この「戦場における実用性の喪失」という事実は、一見すると『射法一統』の価値を無に帰すもののように思える。しかし、ここに歴史の逆説が存在する。まさにこの実用性の喪失こそが、次章で論じるように、『射法一統』が新たな価値、すなわち文化的・象徴的な価値を獲得するための土壌となったのである。もし騎射が戦場の主力であり続けたならば、その技術は常に実戦に合わせて変化し、儀礼的な側面は後退したであろう。しかし、実用性が失われたからこそ、その技術は古式ゆかしい「型」として固定・保存され、儀礼的・象徴的な価値を純化させることができたのである。

第四章:戦国武将と『射法一統』― 実戦技術から武家の故実へ

本章は、本報告書の核心をなす部分である。第三章で論じたように、戦場での実用性をほぼ完全に失ったはずの古式な騎射技術、そしてそれを体系化した『射法一統』が、なぜ戦国時代の覇者たちにとって重要な意味を持ち続けたのか。そのメカニズムを解き明かす。結論を先に述べれば、『射法一統』は、実用的な戦闘マニュアルから、武家の伝統と格式、あるべき姿を記した「故実書(こじつしょ)」へと、その性格を決定的に変容させたのである。

第一節:権威の象徴としての弓馬術

戦国時代における『射法一統』の価値を理解する上で最も重要なのは、「実用性の喪失が、逆に象徴性を獲得させた」という逆説的な現象である。戦場で騎射が主役でなくなったからこそ、それを嗜み、その故実に通じていることが、単なる一兵卒ではない、高い家格と深い教養を持つ支配者階級の証となった。誰もができる実用技術ではなく、限られた者だけが伝承する高尚な「芸道」と見なされるようになったのである。これは、戦国武将たちが自らの権威を構築する上で、極めて有効な文化的資本であった。

この現象は、当代一流の大名たちがこぞって小笠原流の弓馬術を学ぼうとした事実に端的に表れている。

- 今川氏: 「海道一の弓取り」と称された今川義元に代表されるように、駿河の今川家は京文化に近く、武家の伝統と格式を重んじる気風があった。彼らにとって、室町幕府の師範家である小笠原家から弓馬の故実を学ぶことは、自らの地方における支配の正統性を、中央の権威と結びつけて文化的に補強するための重要な装置であった。

- 武田氏: 最強と謳われた騎馬軍団を擁した甲斐の武田氏にとって、小笠原流の弓馬の古法を学ぶことは、自軍の圧倒的な「武威」を、室町以来の「伝統」によって権威づける意味合いがあった。単なる力による支配ではなく、由緒正しい武家の伝統を受け継ぐ者としての格を示す狙いがあったと考えられる。

- 徳川氏: 徳川家康が天下統一の最終段階、すなわち豊臣政権下で、そして関ヶ原の戦いを経て江戸幕府を開く過程で、小笠原流の伝授を受けたことは極めて象徴的である。これは、実力で勝ち取った覇権に対し、室町幕府以来の「正統な武家の伝統」の継承者としての権威を上塗りする、極めて高度な政治的行為であった。これにより家康は、単なる成り上がりの覇者ではなく、武家社会の秩序と伝統を体現する存在としての自己を演出したのである。

下剋上が常態化した戦国時代において、実力でのし上がった武将ほど、自らの出自の低さを補い、支配の正統性を確立する必要に迫られていた。その際、室町幕府という旧権威に公認された小笠原流の「伝統」と「格式」は、彼らにとって金銭や兵力にも劣らない価値を持つ、極めて魅力的な政治的ツールであった。このような需要に応える形で、『射法一統』は、もはや実用的な戦闘マニュアルとしてではなく、武家の伝統と格式、あるべき姿を記した一種の聖典、すなわち「故実書」としての地位を確立していったのである。

第二節:泰平の世への布石 ― 武威の儀礼化

戦国武将たちが『射法一統』に求めたのは、単なる個人的な教養や権威付けに留まらない。それは、戦乱の世から泰平の世へと移行するにあたり、新たな支配秩序を構築するための布石でもあった。このプロセスを象徴するのが、武威の「儀礼化」である。

その画期的な事例が、1581年に織田信長が京都で挙行した大規模な軍事パレード、いわゆる「京都の馬揃え」である。これは、実際の戦闘を目的としたものではなく、天下人としての信長の絶大な武威を朝廷、公家、そして諸大名や民衆に見せつけ、新たな支配秩序を視覚的に宣言するための壮大な政治的パフォーマンスであった。この馬揃えにおいて、信長配下の武将たちが古式に則った騎射を披露したであろうことは想像に難くない。それは、信長が単に武力で旧来の権威(朝廷や幕府)を圧倒しただけでなく、その伝統文化をも自らの支配下に置き、継承する者であることを示す象徴として機能した。

この傾向は、天下を統一した豊臣秀吉によってさらに推し進められた。秀吉は、聚楽第行幸や醍醐の花見といった大規模な儀礼を通じて、全国の大名を序列化し、統制した。このような、武力から儀礼へと支配の様式が移行していく中で、『射法一統』に記されたような厳格な作法や格式は、戦乱の世の無秩序から泰平の世の新たな秩序を形成するための、重要な参照点となった。武士階級内の序列や主従関係を、儀礼的な振る舞いによって可視化する必要があったのである。

この流れは、やがて江戸幕府へと継承される。『射法一統』に体系化された弓馬術の思想、すなわち技術の練磨だけでなく、礼法や心構えを重んじる精神は、江戸幕府が定めた「武家諸法度」に代表される武士の行動規範、すなわち「武士道」の形成に、間接的・直接的に影響を与えていったと考えられる。戦闘者としての武士から、統治者・官僚としての武士への転換期において、その精神的支柱となるべき伝統と格式が、まさに『射法一統』のような故実書の中に求められたのである。

結論として、『射法一統』の受容史は、日本の武士階級が、そのアイデンティティの根幹を「戦闘能力」から「統治能力と文化的教養」へと移行させていく画期的なプロセスを象徴している。戦国時代とは、武士が「戦う者(もののふ)」から「治める者(さむらい)」へと自己変革を遂げる過渡期であり、『射法一統』はその変革を正当化し、方向づけるための「聖典」として機能した。その価値は、戦場から遠ざかるほどに、むしろ高まっていったのである。

結論:『射法一統』の史料的価値と後世への影響

本報告書では、室町時代に成立した馬術書『射法一統』について、特に戦国時代という視点からその歴史的価値を多角的に分析してきた。その分析を通じて明らかになったのは、本書が単なる一介の武芸伝書ではなく、時代の変遷と共にその意味と役割をダイナミックに変容させてきた、極めて重要な文化史料であるという事実である。

本報告書の分析を総括すると、以下の三段階の変容を指摘できる。第一に、『射法一統』は、室町幕府の権威が安定していた時代に、武家の理想を体現する「芸道の書」として誕生した。それは小笠原家という幕府公認の師範家によって体系化され、武士の戦闘技術、儀礼作法、精神性を統合した文化体系として確立された。第二に、戦国時代の到来と共に、集団戦術と鉄砲の普及という戦術革命が起こり、本書が前提とする騎射は戦場での実用性を急速に失った。これは、技術書としての『射法一統』の黄昏であった。

しかし、第三の段階として、この実用性の喪失こそが、本書に新たな生命を吹き込むことになった。戦場で過去の遺物となったからこそ、その技術と故実は、武家の由緒正しい伝統と格式を象徴する「故実の書」として、逆説的にその価値を高めたのである。下剋上の世を実力で勝ち抜いた戦国武将たちにとって、『射法一統』に記された古式の知見は、自らの支配の正統性を文化的に権威づけるための、また、新たな支配秩序を儀礼的に構築するための、不可欠な文化的装置として機能した。本書は、武士が「戦闘者」から「統治者」へとそのアイデンティティを再定義していく歴史的プロセスを、象徴的に裏付ける存在となったのである。

この歴史的意義に鑑みれば、『射法一統』は、日本の武家文化を理解する上で欠くことのできない一級史料であると結論づけられる。その影響は戦国時代に留まらない。『射法一統』に記された技法と、礼法や精神性を重んじる思想は、泰平の世となった江戸時代において、諸流派の弓術・馬術の源流の一つとなり、「武士道」という規範の形成にも寄与した。そして、その儀礼的な側面は、神事としての流鏑馬などに形を変え、現代にまで伝わる無形文化財として継承されている。

このように、『射法一統』は、単なる過去の記録ではない。それは、室町、戦国、江戸、そして現代へと、時代を超えて受け継がれる武家文化の遺伝子を内包した、今なお我々に多くの示唆を与える生きた史料なのである。