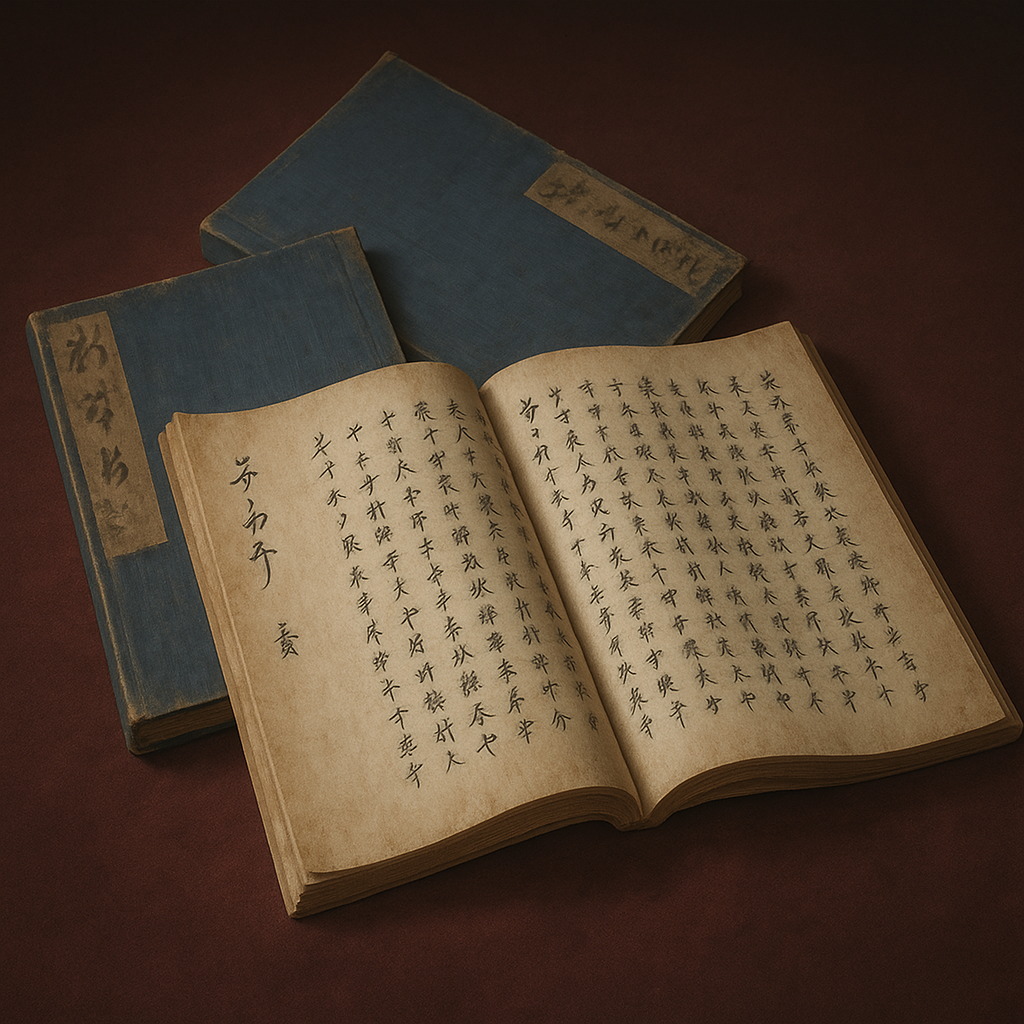

廻国雑記

道興准后の『廻国雑記』は、応仁の乱後の東国社会を克明に描く。聖護院門跡の権威再建と修験道組織化の戦略を秘め、戦国前夜の貴重な史料。

『廻国雑記』の徹底的再読 — 戦国前夜の東国社会と聖護院門跡の戦略 —

序論:戦国前夜の旅人、道興准后とその記録

文明十八年(1486年)、一人の高僧が京の都を発った。聖護院門跡、道興准后。齢五十七歳にして、北陸から関東、そして奥州へと至る長大な旅であった 1 。彼が書き留めた紀行文『廻国雑記』は、室町時代後期の文学作品として知られるが、その真価は単なる旅の記録にとどまるものではない。この旅が行われた文明十八年という時代こそ、本作を読み解く上で極めて重要な鍵となる。

この年は、十年以上にわたって京を焦土と化した応仁の乱(1467-77年)が終結して約十年後にあたる。乱によって室町幕府の権威は地に堕ち、京都は未だ荒廃の爪痕を残していた。一方で、地方では守護大名やその代官、国人といった在地勢力が急速に力をつけ、自立化の傾向を強めていた。まさに中央の統制が緩み、実力主義の世、すなわち「戦国時代」の扉が開かれようとする、混沌とした過渡期であった 2 。

とりわけ道興が旅した東国、特に関東地方の情勢は緊迫していた。彼の旅の直前には扇谷上杉家の名宰相・太田道灌が暗殺され、道興が関東に滞在している最中には、関東の覇権をめぐる山内上杉氏と扇谷上杉氏の全面戦争である「長享の乱」(1487年勃発)の火蓋が切られている 3 。『廻国雑記』は、この歴史の巨大な転換点を、当代随一の貴種である旅人の視点から記録した、類稀なるドキュメントなのである。

本報告書は、この『廻国雑記』を単なる紀行文学として鑑賞する視点から脱却し、戦国時代前夜という歴史的文脈の中に位置づけ直すことを目的とする。具体的には、第一に、著者である道興准后が何者であり、いかなる権威を背景に持っていたのかという実像を解明する。第二に、彼の旅路を追いながら、詩歌の背後に記録された東国社会の生々しい実態を分析する。そして第三に、この長大な旅に秘められた、聖護院門跡としての宗教的、さらには政治的な戦略を深く考察する。これらの多角的な分析を通じて、『廻国雑記』が戦国という新しい時代を映し出す鏡として、いかに豊かな情報と洞察を我々に提供してくれるかを明らかにしていく。

第一章:著者・道興准后の実像 — 聖と俗の結節点

『廻国雑記』の価値を理解するためには、まずその著者である道興がいかなる人物であったかを正確に把握する必要がある。彼は単なる一介の僧侶ではなく、応仁の乱後の混乱した社会において、極めて特異かつ強力な影響力を持つ存在であった。

並外れた貴種としての出自

道興は永享二年(1430年)、摂関家の筆頭である近衛家の当主、近衛房嗣の子として生まれた 2 。父・房嗣は後に関白、そして太政大臣にまで昇り詰めた、当代最高の公卿である。この出自は、道興が単に仏門に入った人物ではなく、生まれながらにして俗世の最高権力層に連なる貴種であったことを意味する。さらに彼は、天皇家の信任の証として「准后(准三后)」の待遇を許されていた 2 。これは太皇太后・皇太后・皇后の三后に準ずる極めて高い名誉であり、彼の行動が常に皇室の権威と結びついていたことを示している。

聖護院門跡という立場と権能

道興は、聖護院の門跡であった 2 。門跡とは、皇族や摂関家の子弟が住職を務める特定の格式高い寺院を指す呼称であり、聖護院はその中でも特に重要な地位を占めていた 2 。なぜなら、聖護院は日本全国に広がる修験道の一大勢力「本山派」の総本山であったからである 7 。道興はまた、熊野三山の信仰を統括する熊野三山検校の職も兼ねており、全国に散在する山伏(修験者)たちを束ねる宗教界の頂点に立つ人物でもあった 2 。彼の言葉一つで、各地の修験者ネットワークを動かすことが可能な、宗教的権威の掌握者だったのである。

幕府との強固な関係

道興の権威は、朝廷や宗教界に留まらなかった。彼は室町幕府の八代将軍・足利義政と九代将軍・義尚の双方から深く帰依され、彼らの安寧を祈る護持僧としての役割を担っていた 2 。『廻国雑記』の冒頭には、旅立ちに際して義政と義尚の両者から直々に送別の宴が催されたことが記されている 10 。これは、道興の廻国が個人的な遊覧や修行ではなく、幕府の公的な承認と支援を受けた、国家的な重要性を持つ事業であったことを明確に物語っている。

このように、道興准后という一人の人物のうちに、①公家社会の頂点(近衛家)、②皇室の権威(准后)、③武家政権の中枢(将軍護持僧)、そして④全国的な宗教組織(聖護院門跡・本山派総本山)という、当時の日本社会を構成する四つの主要な権威が複合的に体現されていた。

応仁の乱を経て幕府の軍事力や政治的支配力が著しく弱体化する中で、なぜ道興のような人物の重要性が増したのか。それは、物理的な強制力が社会の隅々まで及ばなくなった時代において、人々がよりどころとする文化的・宗教的な「権威」そのものが、依然として、あるいはそれ以上に強力な社会的影響力を保持していたからに他ならない。中央の支配体制が崩壊し、地方の在地勢力が自立を強める中、幕府や朝廷はもはや軍事力で彼らを再支配することが困難になっていた。そこで注目されたのが、軍事力に代わる影響力、すなわち「ソフトパワー」としての伝統的権威であった。

道興の廻国は、まさにこの文脈で理解されるべきである。彼の旅は、物理的な支配を再建するためのものではなく、文化的・宗教的な権威のネットワークを地方の隅々にまで再構築し、自立しつつある在地勢力を再び中央(京)の価値体系へと結びつけるための、高度な戦略的行動であった。したがって、道興の旅は、来るべき戦国時代における伝統的権威の「生き残り戦略」の先駆けであり、その動向を記録した『廻国雑記』は、時代の転換点を読み解くための比類なき史料となるのである。

第二章:『廻国雑記』の文学的価値と構成 — 詩歌に隠された眼差し

『廻国雑記』は、その内容だけでなく、独特の文学形式によっても注目されるべき作品である。簡潔な散文と膨大な詩歌が織りなすその文体は、単なる様式美に留まらず、著者・道興の旅の目的と深く関わっている。

紀行文としての形式と作者誤伝

本作は、旅の行程や出来事を記した簡潔な和文体の文章に、400首を超える和歌、俳諧歌、発句、さらには漢詩を織り交ぜるという構成を特徴とする 1 。これは、単なる事実の客観的な記録以上に、旅先での感動や情緒(感興)を重視する、中世貴族の洗練された文化的伝統に根差した表現形式である。

興味深いことに、この作品は江戸時代において、当代随一の連歌師であった宗祇の作『宗祇廻国記』として出版され、広く流布していた 1 。後に国学者・関岡野洲良の研究によって、これが道興の著作であることが確定されたが、なぜこのような誤伝が生じたのか 9 。それは、宗祇もまた諸国を旅した著名な文化人であり、室町後期の「旅する知識人」の代表格として、そのイメージが道興の旅と重ね合わされたためと考えられる。この事実は、当時の人々がこの種の作品を、特定の作者の個性によるものとしてよりも、むしろ「風雅な旅」という時代の類型的な文化的営為の産物として受容していたことを示唆している。

伝統(歌枕)と現実(実景)の交錯

中世の紀行文において、旅人が訪れる名所は、しばしば古典和歌に詠まれた「歌枕」であった。歌枕を訪れることは、過去の文学世界を追体験し、自らもその伝統に連なることを示す文化的な営為であった。『廻国雑記』もまた、この伝統を色濃く反映している。例えば、武蔵野では『伊勢物語』の有名な逸話を引用した和歌を詠み 2 、隅田川のほとりでは謡曲『隅田川』の題材となった梅若塚の伝説に思いを馳せている 11 。

しかし、『廻国雑記』の文学的価値は、単なる古典の追体験に留まるものではない。道興は、これまで文学作品で顧みられることのなかった無名の土地においても、その土地の名の由来を里人に尋ねたり、目の前の風景に対する自身の直接的な感動を率直に詠んだりしている 10 。これは、古典に規定された名所観から一歩踏み出し、目の前にある「現実」の風景や土地の歴史そのものへ関心が向かっていることの現れである。この点で、『廻国雑記』は、中世的な歌枕の文学から、近世的な地誌的関心へと移行する、文学史上の過渡期に位置づけられる重要な作品と言える。

なぜ道興は、この旅の背景にあるであろう生々しい政治的・宗教的目的を直接記さず、詩歌を中心とした優雅な文学形式を選んだのか。それは、この文学形式そのものが、彼の権威を補強し、旅の目的を達成するための極めて有効な装置として機能したからである。

道興の旅の重要な目的の一つは、各地で台頭しつつある武士や在地有力者との関係を構築することにあった 5 。当時の武士階級にとって、京の洗練された文化、特に和歌や連歌の素養を身につけることは、自らの社会的地位(ステータス)を高める上で不可欠な教養であった。道興は、その文化的権威の最高峰に位置する人物である。彼が旅先で名所の風物を巧みに和歌に詠み、あるいは漢詩を披露することは、現地の有力者たちにとって、中央の高度な文化に直接触れるまたとない機会であった。

したがって、道興が詩歌を詠むという行為は、単なる個人的な感興の表現ではなかった。それは、自らの圧倒的な文化的権威を現地の有力者たちに見せつける一種の「パフォーマンス」であり、彼らを魅了し、聖護院を頂点とする権威のネットワークへと引き込むための、極めて強力な手段(ソフトパワー)となっていたのである。紀行文の表面には宗教的な修行や巡礼を思わせる記述がほとんど見られないのは 13 、より実際的な目的が、この風雅な文化のヴェールの下に巧みに隠されていたからに他ならない。

第三章:廻国の旅路と戦国前夜の東国社会

道興准后の旅は、文明十八年(1486年)六月に京を出立してから、翌十九年五月に帰京するまで、約一年間にわたり、実に二十カ国に及んだ 1 。その足跡を辿ることは、応仁の乱後の、とりわけ戦国の動乱前夜にあった東国社会の具体的な様相を浮き彫りにする。

【表1】道興准后の主な行程と詠歌・記述の要約

|

時期 (文明18-19年) |

地域 |

主要な訪問地 |

特筆すべき記述・交流 |

代表的な詠歌 |

|

6月 |

近江 |

朽木 |

故郷を遠ざかる心細さを詠む |

「浮世をばわたりすてても、山川や、朽木の橋に行きかかりつつ」 10 |

|

同上 |

若狭 |

小浜 |

守護・武田氏の計らいで曹源院に宿泊 10 |

(漢詩を創作) 「遠来城門成客来...」 10 |

|

7月-8月 (推定) |

越前・加賀・越中 |

敦賀、白山、立山 |

白山・立山で禅定(修験道の修行)を行う 9 |

「はるはまた立ちぞかへらむ。梓弓つるがの浦の沖つ白浪」 10 |

|

8月-9月 (推定) |

越後 |

府内 (現・上越市) |

守護代・長尾能景との交流(推定) |

(越後での具体的な詠歌記録は乏しい) |

|

9月-10月 (推定) |

関東 |

岩槻、武蔵野、浅草 |

岩槻にて富士の雪と紅葉の対比を詠む 11 |

「ふしのねの、雪に心を、そめてみよ、外山の紅葉、色深くとも」 11 |

|

10月-11月 (推定) |

房総・相模 |

鴨川、小湊、鎌倉、大山寺 |

鎌倉五山、称名寺などを巡る。修験の拠点・大山寺に宿泊 1 |

「顔にぬる、紅が谷より、うつりきて、早くも越ゆる、けはひ坂かな」 16 |

|

12月-翌3月 |

甲斐・武蔵・奥州 |

甲斐、武蔵(再訪)、松島 |

旅の終着点、松島に至り、名取川のほとりで記録が終わる 1 |

(旅の最終盤の詠歌は簡潔) |

1. 越後国:後の戦国大名・上杉謙信の祖父との邂逅

北陸道を進んだ道興は、越後国府(現在の新潟県上越市)を訪れている。当時の越後国は、守護である上杉房定が名目上の支配者であったが、国内の実権は守護代の長尾能景(1459-1506)が完全に掌握していた 17 。この長尾能景こそ、後に「越後の龍」と謳われる戦国大名・上杉謙信の祖父にあたる人物である。

『廻国雑記』には能景との面会に関する直接的な記述はない。しかし、准后という最高位の貴人であり、将軍の護持僧でもある道興が国府を訪れた際に、その地の実力者である能景が挨拶に出向かないことは社会通念上あり得ない。両者の面会はほぼ確実に行われたと見てよいだろう。この接触は、中央の伝統的権威(道興)と、地方で台頭しつつある新興武家勢力(長尾氏)が直接交渉した、まさに戦国時代の黎明期を象徴する一場面であった。能景は、道興との交流を通じて自らの権威に箔をつけ、中央とのパイプを確保しようとしたであろう。一方、道興は、越後における聖護院派修験者の活動の庇護者として、また将来の有力な後援者(パトロン)として、長尾氏を位置づけようとしたと考えられる。事実、能景は後に長尾家の菩提寺として春日山林泉寺を建立するなど、文化的・宗教的な活動に熱心な武将であったことが知られており、この邂逅がその後の長尾氏の文化政策に影響を与えた可能性も否定できない 20 。

2. 関東平野:長享の乱の渦中で

道興が関東を旅した時期は、歴史的に極めて重大な動乱の序章と完全に重なっている。彼の旅程と同時代の関東の情勢を比較することで、『廻国雑記』の記述の背後にある緊迫した社会状況が浮かび上がってくる。

【表2】『廻国雑記』の旅程と長享の乱 年表対照

|

時期 |

道興の動向(『廻国雑記』より) |

関東の情勢(長享の乱関連) |

|

文明18年 (1486) 6月 |

京都を出発 |

- |

|

同年 7月26日 |

(道興は北陸路を進行中) |

扇谷上杉家家宰・太田道灌が、主君・上杉定正の糟屋館にて謀殺される 4 。関東のパワーバランスが崩壊し、動乱の直接的な引き金となる。 |

|

同年 秋 |

武蔵国宗岡などを訪問 2 。岩槻城下を通過し、富士を詠む 11 。 |

山内上杉顕定と扇谷上杉定正の両陣営間の緊張が極度に高まり、一触即発の状態となる 26 。 |

|

同年 10月上旬 |

鎌倉を再訪し、鶴岡八幡宮や鎌倉五山を巡る。その後、大山寺などに滞在 1 。 |

- |

|

長享元年 (1487) |

(道興は関東・奥州を周遊中) |

山内上杉顕定と扇谷上杉定正の間で「長享の乱」が公式に勃発 3 。関東全域を巻き込む18年間の大乱が始まる。 |

|

同年 5月19日 |

道興、京都に帰還 1 |

関東各地で両上杉氏に味方する武士たちの合戦が本格化する。 |

この年表が示す通り、道興が関東に足を踏み入れたのは、太田道灌暗殺によって地域の政治バランスが崩壊した直後であり、まさに戦争前夜の最も危険な時期であった。『廻国雑記』には、彼が武蔵国に複数回出入りを繰り返すなど、一見すると非効率で複雑な行程が記されているが 2 、これは当時の緊迫した情勢を反映したものと考えられる。彼の旅路は、敵対する両陣営の支配領域や影響圏を縫うように、慎重に選択されたルートであった可能性が高い。

道興は、自らが持つ宗教的・文化的な権威を一種の「安全保障」として、中立的な立場で両陣営の勢力圏を通過し、情報を収集するとともに、各地に散在する聖護院派の修験者たちの安否を確認し、その立場を安堵しようとしていたのかもしれない。紀行文の中に戦乱に関する直接的な記述が一切見られないのは、彼が特定の勢力に加担しているとの誤解を避け、あくまで超越的な立場を保つための、意図的な沈黙であったと解釈すべきであろう。風雅な詩歌の背後には、いつ戦端が開かれてもおかしくない、極度の緊張感が隠されていたのである。

第四章:旅の深層目的 — 本山派修験道の組織化と政治的意図

道興准后の長大な旅は、単なる名所旧跡の巡覧や個人的な修行ではなかった。その背景には、応仁の乱によって揺らいだ聖護院門跡の権威と経済基盤を再建し、来るべき戦国時代に適応するための、明確かつ深遠な戦略的意図が存在した。

失われた権威と経済基盤の回復

応仁の乱は、京都に本拠を置く聖護院のような寺社にも壊滅的な打撃を与えた。各地に所有していた荘園からの収入(年貢)は、現地の武士の横領などによって途絶えがちになり、経済的基盤は著しく脆弱化した。また、中央の権威そのものが揺らぐ中で、地方に対する影響力も低下していた。道興の旅は、こうした状況を打開するため、もはや期待できなくなった荘園収入に代わる新たな経済的後援者(パトロン)を地方の有力武士や寺社に求め、彼らとの直接的な関係を構築することで、失われた基盤を再建するという、極めて現実的な目的を持っていたと考えられる 28 。各地の武士や僧と雅な交流を結んだという記述は 5 、まさにこの後援者獲得活動の一環であった。

本山派教団の全国的再編成

しかし、この旅の最も重要かつ本質的な目的は、全国に散在する修験者を、聖護院門跡を頂点とする宗教組織「本山派」のもとに再編成することにあった 5 。

中世の修験者たちは、各地の霊山を拠点に、半ば独立した宗教活動を行っていた。彼らは地域社会に深く根差し、祈祷や加持、情報伝達など多様な役割を担っていたが、その組織的な結束は必ずしも強固ではなかった。道興は、総本山の門跡である自らが直接各地を巡錫し、その権威を示すことで、これらの修験者たちを聖護院を絶対的な頂点とする、強固なピラミッド型の全国組織に組み込もうとしたのである。これは、鎌倉時代から徐々に進められてきた組織化の動きを 8 、戦国前夜の混乱期という好機を捉えて決定的なものにしようとする、壮大な試みであった 29 。

その具体的な証拠として、道興が武蔵国で活動していた十玉坊という修験者と親交を結び、彼が持つ檀家(信者)に対する支配権を公式に保証する(安堵する)文書を与えたという記録が残っている 9 。これは、現地の修験者の活動を聖護院の権威によって公的に認可する見返りに、聖護院への忠誠と経済的な上納を義務付けるという、組織化の具体的な手法を示している。道興は旅の先々で同様の活動を繰り返し、聖護院のネットワークを全国に張り巡らせていったのである。

なぜ、この時期に修験道の全国的な組織化が急務となったのか。それは、戦国時代の到来が、宗教組織のあり方そのものを根本的に変えようとしていたからである。

戦国時代に入ると、各地に出現した戦国大名たちは、富国強兵を推し進めるために領国を一元的に支配しようと試みる。その過程で、国境を越えて広域的に活動し、大名の統制を受けにくい独立性の高い宗教勢力(例えば一向一揆など)は、しばしば大名の支配体制にとって脅威と見なされ、激しい対立や弾圧の対象となった。

聖護院門跡である道興は、時代の変化を鋭敏に察知していたと考えられる。このまま各地の修験者たちがバラバラの状態で活動を続けていれば、やがて各地の戦国大名によって個別に支配下に置かれるか、あるいは弾圧され、教団全体が消滅してしまうという危機感を抱いていたのではないか。

そこで、彼らを聖護院という朝廷や幕府とも繋がる中央の伝統的権威のもとに結束させ、一大全国組織を形成する必要があった。巨大なネットワークを持つ全国組織となることで、個々の大名も容易には手出しができなくなり、教団全体として生き残りを図ることができる。したがって、道興の廻国と本山派の組織化は、単なる勢力拡大を目的としたものではない。それは、来るべき戦国大名の「領国一元支配」という新たな政治体制に対応するための、極めて先見性に富んだ「防衛的戦略」であり、教団の存続そのものを賭けた事業だったのである。

結論:歴史資料としての『廻国雑記』— 戦国時代を映す鏡

『廻国雑記』は、道興准后という類稀な人物によって記された、室町時代末期を代表する紀行文学である。しかし、本報告書で詳述してきたように、その価値は文学的な側面に留まるものではない。本作は、戦国時代の動乱前夜における東国社会の政治、交通、文化、そして人々の精神性を、多角的に映し出す一級の歴史資料として再評価されるべきである 5 。

第一に、『廻国雑記』は、戦国時代という時代像の多面性を我々に教えてくれる。一般的に戦国時代は、戦乱と下剋上が吹き荒れる時代として描かれがちである。しかし、道興のような最高位の権威者が、約一年もの間、広大な地域を(少なくとも表面的には)比較的安全に旅することができたという事実は、武力による秩序だけが社会の全てではなかったことを示している。彼の旅の背後には、修験者のネットワークや、文化的権威に対する人々の畏敬の念といった、武力とは異なる原理で機能する社会の深層構造が存在していた。

第二に、道興の旅とその記録は、応仁の乱によって甚大な打撃を受けた伝統的権威が、ただ座して滅びるのを待っていたわけではないことを証明している。彼らは自ら積極的に地方へと赴き、在地勢力との新たな関係性を構築し、組織を再編成することによって、時代の変化に能動的に適応しようとしていた。道興の廻国は、中央集権的な支配が崩壊した後の世界で、伝統的権威がいかにして生き残りを図ったかを示す、貴重なケーススタディである。

『廻国雑記』は、風雅な和歌や漢詩の背後に、時代の大きなうねりを秘めている。それは、一人の高僧の足跡であると同時に、中世という古い秩序が崩れ、戦国という新しい時代が生まれようとする、歴史の転換点そのものの記録なのである。この紀行文を丹念に読み解くことは、我々が戦国時代をより深く、より立体的に理解するための、不可欠な知的作業と言えるだろう。

引用文献

- #17 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/017kaikokuzaki.pdf

- 廻国雑記 - 歴史を紐解く http://shimin.camelianet.com/shiminweb/pre_16/Pre16-2a.htm

- 長享の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E4%BA%AB%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 太田道灌の墓~伊勢原市:大慈寺~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/isehara/doukan-haka2.htm

- 廻国雑記(カイコクザッキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BB%BB%E5%9B%BD%E9%9B%91%E8%A8%98-42383

- 本山修験宗総本山 聖護院門跡 - 京都春秋 https://kyotoshunju.com/temple/shogoin/

- 聖護院門跡とは|本山修験宗総本山 聖護院門跡 https://www.shogoin.or.jp/about/

- 修験道の近代化の問題 https://chisan.or.jp/wp-content/uploads/2019/11/user-pdfD-gendaimikkyo-13pdf-06.pdf

- 道興准后の生涯と信仰-中世修験道の輝ける星- https://meiji.repo.nii.ac.jp/record/4068/files/sundaishigaku_49_1.pdf

- 廻国雑記 道興准后 - 神話の森 http://nire.main.jp/rouman/sinwa/kaikoku.htm

- 道興が歩いた道、廻国雑記を辿る〜あやしの橋、岩槻、浅草 - note https://note.com/yogidempsey/n/n0d75e827ed0f

- 「廻国雑記」にみる名所・風景の記述 - J-Stage https://www.jstage.jst.go.jp/article/jila1994/63/5/63_5_367/_article/-char/ja/

- 廻国雑記の研究 / 高橋 良雄【著】 - 紀伊國屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784838600953

- 道興 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E8%88%88

- 廻国雑記 https://musictown2000.sub.jp/history/kaikokuzakki.htm

- 道興が歩いた道、廻国雑記を辿る、鎌倉|Joe - note https://note.com/yogidempsey/n/n978abc344e4c

- 長尾能景- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E8%83%BD%E6%99%AF

- 長尾能景(ながおよしかげ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E8%83%BD%E6%99%AF-17159

- 長尾能景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E8%83%BD%E6%99%AF

- 上杉謙信筆「春日山」額 - 上越市ホームページ https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/cultural-property/cultural-property-city013.html

- 上杉謙信の幼少時代 -虎千代は父・長尾為景に嫌われていた?- https://sightsinfo.com/sengoku/uesugi_kenshin-01

- 林泉寺 惣門 - 上越市ホームページ https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/cultural-property/cultural-property-city010.html

- 林泉寺 - WAKWAK http://park2.wakwak.com/~fivesprings/toti/tera/data/rinsenji.html

- 曹洞宗 春日山林泉寺 林泉寺の歴史 http://yone-rinsenji.com/history.html

- 上杉謙信公のふるさと | 【公式】上越観光Navi - 歴史と自然に出会うまち https://joetsukankonavi.jp/spot/theme.php?id=1

- 享徳の乱と長享の乱 | 関東と吾妻の歴史 https://denno2488.com/%E5%90%BE%E5%A6%BB%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%81%A8%E9%95%B7%E4%BA%AB%E3%81%AE%E4%B9%B1/

- 道興が歩いた道、廻国雑記を辿る、帷子、岩井原、餅井坂、すりこ ... https://note.com/yogidempsey/n/nbbbd07b399a2

- 『廻国雑記』の道興准后は半沢のどこに泊まったのか? - Peepooblue's Sketchbook https://peepooblue.hatenablog.com/entry/2022/03/18/220429

- 和合院支配の拡大 - 長野市誌 第四巻 歴史編 近世2 https://adeac.jp/nagano-city/texthtml/d100040/ct00000004/ht001040