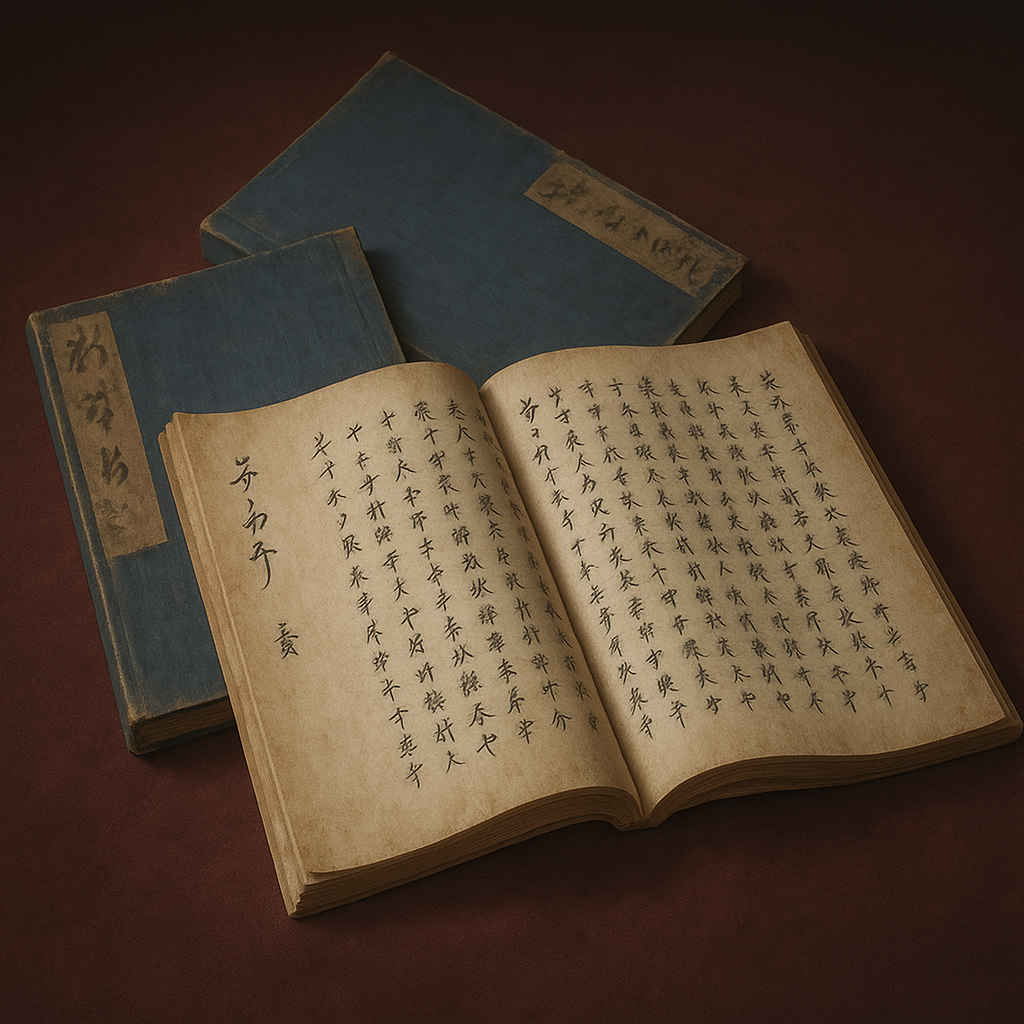

忍法秘巻

忍術伝書『忍法秘巻』は1716年成立。伊賀から松江へ伝承された「雲州伝伊賀流」の秘伝書で、戦国忍術が泰平の世で家伝の武芸へと変容した過程を示す貴重な史料。

忍術伝書「忍法秘巻」の総合的考察 ―戦国時代の視点からその実像に迫る―

序論:伝書「忍法秘巻」を巡る誤解と真実の探求

主題の特定と混乱の整理

「忍法秘巻」という言葉は、歴史を紐解く上で、慎重な取り扱いを要する。この名称は、特定の歴史史料を指す一方で、現代の多様な創作物においても頻繁に使用され、そのイメージは重層的かつ複雑な様相を呈しているからである。例えば、直木賞作家・早乙女貢による、大盗賊・石川五右衛門の生涯を描いた忍法小説『忍法秘巻』 1 や、山田風太郎の一連の奇想天外な忍法帖 2 、そして白土三平が主宰した貸本漫画シリーズ『忍法秘話』 3 など、数多くのフィクションがこの名を冠し、あるいはその世界観を共有している。これらの作品群は、忍者の超人的な能力やドラマチックな生き様を描き、大衆文化における忍者像の形成に絶大な影響を与えてきた。

しかし、本報告書が対象とするのは、これらの創作物とは明確に一線を画す、歴史史料として現存する一冊の忍術伝書である。それは、井上所左衛門政休(いのうえしょざえもんまさやす)という人物によって著された、実在の伝書としての『忍法秘巻』である。本報告書の目的は、この史料としての『忍法秘巻』に焦点を絞り、その成立背景、内容、そして歴史的価値を、特に「戦国時代」という視座から徹底的に分析・考察することにある。この主題の明確な定義こそが、フィクションの霧を払い、歴史の真実に迫るための第一歩となる。

この主題の特定作業そのものが、実は忍者研究の本質的な課題を象徴している。すなわち、忍者の実像は、史実としての記録と、後世に創られた物語とが複雑に絡み合い、分かち難く結びついている。したがって、「忍法秘巻」という一つのキーワードを巡る史実と創作の混在を丁寧に解きほぐす作業は、単なる事実確認に留まらない。それは、「リアルな忍者像」とは何かという、忍者研究の根源的な問いに取り組むための、不可欠な知的営為なのである。

利用者提示情報の検証と訂正

本調査に着手するにあたり、利用者より提示された「1647年頃に成立した」という情報は、本報告書の分析における極めて重要な出発点となる。しかし、現存する史料を精査した結果、この伝書の成立年は「正徳6年」、すなわち西暦1716年であることが確認された 5 。この約70年という時代の隔たりは、単なる年代の修正に留まらず、本書を歴史的に理解する上で決定的な意味を持つ。

慶安元年(1648年)に近い1647年という時期は、徳川幕府の治世が確立しつつも、島原の乱(1637-1638年)の終結からわずか10年後であり、社会には未だ戦国の記憶が生々しく残っていた時代である。武芸もまた、実戦の延長線上にあるものとして捉えられていた。一方で、正徳6年(1716年)は、元禄文化(1688-1704年)を経た、泰平の世が爛熟した時代である。この頃には、武芸の役割は実戦技術から、武士の教養や心身を鍛える「道」へと大きくその性格を変容させていた 6 。

したがって、『忍法秘巻』がどちらの時代に書かれたかによって、その内容や目的、そして思想的背景の解釈は根本的に異なるものとなる。本報告書は、この「正徳6年成立」という事実を基盤とし、泰平の世に書かれた忍術伝書という観点から、その歴史的意義を深く掘り下げていく。

本報告書の中心的な問い

以上の予備的考察を踏まえ、本報告書は以下の二つの中心的な問いを解明することを目指す。

- なぜ伊賀から遠く離れた出雲国(雲州)松江の地で、「伊賀流」を名乗る忍術伝書が生まれたのか? この問いは、伝書の地理的・人的な背景を探るものであり、著者である井上所左衛ษ門政休という人物のルーツと、彼が生きた松江藩の歴史的特殊性に光を当てることを求める。

- 平和な江戸時代中期に書かれたこの伝書の内容は、実戦が常であった戦国時代の「忍びの術」の実態をどの程度反映しているのか、あるいはどのように変容しているのか? この問いは、伝書の内容そのものを分析し、戦国期の「実戦の術」と江戸期の「伝承の芸」との連続性と断絶を明らかにすることを目的とする。

これらの問いを解き明かすため、本報告書は、現存する史料を丹念に追い、関連する歴史事象を多角的に分析し、歴史の大きな文脈の中に本書を位置づけていく。これにより、一冊の忍術伝書から、戦国から江戸へと至る時代の変遷と、その中で生きた人々の姿を浮かび上がらせることを試みる。

第一部:「忍法秘巻」成立の歴史的背景 ―雲州に渡った伊賀者の軌跡―

『忍法秘巻』がなぜ出雲国松江という、伊賀から遠く離れた地で成立したのか。この謎を解く鍵は、戦国時代の終焉から江戸時代の泰平へと至る、日本の社会構造と武士のあり方の劇的な変化の中にある。本章では、まず武芸全般の変容と伝書編纂の動向を概観し、次に天正伊賀の乱を契機とする伊賀忍者の離散と松江藩への定着、そして著者・井上所左衛門政休の実像へと迫ることで、本書が成立するに至った歴史的必然性を明らかにする。

第一章:泰平の世における武芸と伝書の役割

「実戦の術」から「修養の道」へ

戦国時代において、武芸は生き残るための実戦技術、すなわち「術」そのものであった 8 。剣術、槍術、弓術といった諸芸は、戦場で敵を倒し、自らの命を守るための即物的な技法であり、その優劣は生死に直結した。しかし、元和偃武(1615年)以降、大規模な合戦が途絶え、徳川幕府による安定した治世が続くと、武芸の存在意義は大きく変容を遂げる。

江戸時代の武士にとって、武芸はもはや日常的な戦闘手段ではなくなった。その代わり、武士としての素養や心身を鍛錬するための手段、そして精神性を高めるための「道」として再定義されたのである 6 。この変化に伴い、多くの流派は、自らの流儀の正当性や権威を後世に示し、また技術体系を整理・保存するために、それまで口伝を主としてきた奥義や秘伝を、伝書として成文化するようになった 9 。『忍法秘巻』もまた、この江戸時代における武芸の「芸道化」と「伝書文化」という大きな潮流の中に位置づけられる。

忍術伝書編纂の動機

忍術もまた、この時代の流れと無縁ではなかった。江戸時代に入ると、『万川集海(ばんせんしゅうかい)』や『正忍記(しょうにんき)』といった、今日に伝わる主要な忍術伝書が相次いで編纂される。その背景には、複数の動機が考えられる。

第一に、実戦機会の喪失による技術の忘却を防ぐための備忘録としての役割である。戦場で培われた実践的な知識や技術が、平和な時代の中で風化してしまうことを危惧した者たちが、後世のために記録として残そうとした 9 。第二に、他藩への仕官を目指す際の、自らの技術レベルを証明する一種の「履歴書」や「免許状」としての機能である。特に浪人にとっては、自らの価値をアピールするための重要な手段であった 9 。第三に、流派の教えを体系的に整理し、流祖からの系譜を明確にすることで、自らの流派の権威を高め、他の流派との差別化を図るという目的があった 9 。『忍法秘巻』の編纂もまた、こうした複合的な動機、特に家の誇りである忍術の保存と権威付けという側面が強かったと推察される。

「口伝あり」の真意

江戸時代に書かれた多くの武芸伝書には、「口伝あり」という一文が頻繁に見られる 9 。これは忍術伝書も例外ではない。この記述は、複数の重要な意味を内包している。

一つは、流派の最も重要な奥義を文字として残さないことで、部外者に秘伝が漏れることを防ぐという、厳格な秘密保持の観点である 9 。時には、意図的に逆の意味を記し、口伝によってのみ真の意味を伝えるという手法も取られた。もう一つは、身体の微細な動きや呼吸、間合いといった、文字だけでは到底表現しきれない身体知の領域が存在したことを示唆している 9 。伝書はあくまで技術の目録や要点を記したものであり、その真髄は、師から弟子へと直接向き合う稽古の中で、身体を通して伝えられるべきものと考えられていた。したがって、我々が伝書を読む際には、そこに書かれていない「口伝」の領域が、技術の核心であった可能性を常に念頭に置く必要がある。

第二章:「雲州伝伊賀流」の源流 ―天正伊賀の乱と堀尾吉晴―

伊賀忍者の離散

「雲州伝伊賀流」という特異な流派が生まれる直接的な引き金となったのは、天正9年(1581年)に起きた「天正伊賀の乱」である。織田信長が数万の大軍を率いて伊賀国に侵攻したこの戦いにより、地侍たちの連合自治体であった伊賀惣国一揆は壊滅的な打撃を受けた 10 。故郷を失い、あるいは追われた多くの伊賀者たちは、自らの持つ特殊技能を頼りに、全国各地の有力大名のもとへ庇護を求めて離散していった 12 。この歴史的な出来事がなければ、『忍法秘巻』が松江の地で書かれることはなかったであろう。

堀尾吉晴と伊賀者

この離散した伊賀者たちを積極的に召し抱えた大名の一人が、豊臣秀吉の腹心であり、後に出雲松江藩の藩祖となる堀尾吉晴である 11 。吉晴は、秀吉の配下として数々の戦に参加する中で、諜報活動やゲリラ戦を得意とする忍者集団の軍事的な有用性を熟知していた。実際に、天正8年(1580年)の播州三木城攻めでは、信長から預かった甲賀衆を用いて戦功を挙げており、「間諜をよくする」彼らの能力を高く評価していた記録が残っている 10 。

天正伊賀の乱の後、浜松城主であった吉晴のもとには、伊賀から逃れてきた者たちが集まった 12 。吉晴は彼らを家臣団に組み入れ、その後の関ヶ原の戦いなどでも活躍させた 10 。これは、単なる温情による保護ではなく、彼らの持つ戦闘技術や諜報能力を自らの軍事力として活用しようという、戦国武将としての極めて合理的な判断であった。

松江藩への移住と役割

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いの後、堀尾氏はその功績により出雲・隠岐24万石の領主となり、松江に新たな拠点を築くことになった。この時、吉晴に召し抱えられていた伊賀者たちも、主君に従って松江の地へと移住した 11 。

彼らが松江藩において単なる客分ではなく、正式な藩士として組織に組み込まれていたことは、複数の史料から明らかである。例えば、当時の城下町の様子を描いた「堀尾期松江城下町絵図」には、伊賀者の居住区が明確に記され、「伊賀久八」といった個人名まで見ることができる 13 。これは、彼らが藩から屋敷を与えられ、集住していたことを示す動かぬ証拠である。

さらに、藩の家臣団の給与台帳である「堀尾家給帳」には、40人からなる「忍者衆(伊賀衆)」の存在が記録されている 13 。彼らは、慶長19年(1614年)の大坂冬の陣において、堀尾家の軍勢の一部として参陣し、「伊賀・雑賀の銃卒」として鉄砲隊を構成して戦ったという記録も残っている 14 。この事実は、彼らが単なる密偵(スパイ)活動だけでなく、当時最新の兵器であった鉄砲の扱いに長けた、高度な戦闘技術を持つ専門家集団であったことを物語っている。伊賀流忍術が火術を得意としたこと 15 を考え合わせると、彼らが鉄砲隊の中核を担ったのは自然なことであっただろう。

第三章:著者・井上所左衛門政休の実像へのアプローチ

松江藩主の変遷と家臣団

堀尾氏は、三代目の忠晴に嗣子がなく、寛永10年(1633年)に改易となった 17 。その後、若狭小浜藩から京極忠高が入封するも、わずか3年余りで忠高が死去し、再び藩主家は断絶 18 。最終的に、将軍家光の従兄弟にあたる松平直政が入封し、以降、松平氏が幕末まで松江藩を治めることになった 18 。

主家である堀尾家の改易という大きな変動に際し、藩に仕えていた伊賀者たちの動向も分かれた。一部は新たな仕官先を求め、備中松山藩(岡山県)や徳島藩など、西日本の諸大名のもとへ移っていったことが確認されている 10 。しかし、全員が松江を去ったわけではなかった。一部はそのまま松江に留まり、新たな藩主である京極氏、そして松平氏に再仕官して、武士としての家を存続させたと考えるのが自然である。

史料に見る「井上」姓

『忍法秘巻』の著者である「井上所左衛門政休」という人物そのものを、松江藩の直接的な史料から特定することは、現段階では困難である。しかし、松平氏時代の藩士の名簿である『松江藩列士録』を調査すると、その中に「井上五太夫」という名の藩士がいたことが確認できる 20 。

この「井上五太夫」が、著者・政休と同一人物、あるいは近しい血縁者であると断定することはできない。しかし、この記録は、松江藩の家臣団の中に「井上」という姓を持つ家が存在したことを示す、極めて重要な傍証となる。この井上家が、かつて堀尾家に仕えた伊賀者の末裔であった可能性は十分に考えられる。

著者のプロファイル

これまでの調査結果を総合すると、著者・井上所左衛門政休の人物像が浮かび上がってくる。彼は、**「天正伊賀の乱で故郷を離れ、藩祖・堀尾吉晴に仕えた伊賀者の子孫であり、松平氏の治世下で松江藩士として生きた人物」**であると推定するのが最も妥当であろう。

彼の生きた正徳年間(1711-1716年)は、戦国の動乱から130年以上が経過した、完全な泰平の世であった。彼にとって、忍術はもはや戦場で用いる実戦の術ではなかった。それは、戦国の世を生き抜いた誇り高き先祖から受け継いだ、自らの家系のアイデンティティそのものであった。彼は、その貴重な「家の宝」が、平和な時代の流れの中で風化し、忘れ去られてしまうことを恐れた。そして、その極意と精神を後世に伝えるべく、正徳6年(1716年)、筆を執り『忍法秘巻』として書き残したのである。

この一連の歴史的背景を理解すると、「雲州伝伊賀流」という流派名が持つ深い意味が見えてくる。この名称は、単に「出雲で伝えられた伊賀流」という意味に留まらない。それは、故郷喪失という悲劇(天正伊賀の乱)に始まり、新たな主君への奉公(堀尾吉晴)、そして異郷の地での定着と世代を超えた継承という、一族の「ディアスポラ(離散と定着の物語)」そのものを内包している。自分たちの忍術が、本家本元の伊賀や、幕府お抱えの甲賀とは異なる、独自の歴史的経緯を経て受け継がれてきたものであるという自負と区別の意識が、この「雲州伝」という言葉には込められているのである。『忍法秘巻』は、そのアイデンティティを後世に伝えるために生み出された、一族の歴史の記念碑的な産物であったと言えるだろう。

第二部:「忍法秘巻」の内容と歴史的価値

『忍法秘巻』が、どのような経緯で成立したのかを明らかにした上で、次はその内容と歴史的な位置づけについて考察する。現存する写本の情報からその概要を探り、さらに江戸時代に成立した他の主要な忍術伝書と比較分析することで、本書の独自性と価値を浮き彫りにする。

第一章:伝書の概要と伝承

現存写本と所蔵状況

史料としての『忍法秘巻』は、現在、三重県伊賀市にある伊賀流忍者博物館が所蔵する「沖森文庫」の中に、写本としてその存在が確認されている 5 。この沖森文庫本は、もともと玉林氏が所蔵していた本の写本であると伝えられている 5 。また、関連する異本として、『伊賀服部極秘忍之巻』という伝書の存在も指摘されており、これは『忍法秘巻』の別バージョンである可能性が示唆されている 5 。

国立国会図書館や三重大学附属図書館といった国内の主要な研究機関の蔵書目録には、現在のところ『忍法秘巻』そのものの所蔵は確認されていない 21 。このことは、本書が一部の家系や流派内でのみ伝えられた、極めて秘匿性の高い伝書であり、現存する写本が非常に希少なものであることを物語っている。

判明している内容と系譜

現存する写本の全体像が完全に公開されているわけではないため、その内容の全てを詳述することはできない。しかし、断片的な情報から、本書の思想的な骨格を窺い知ることは可能である。

特に重要なのは、本書が自らの流派の祖を「伊賀平田左衛門家良(いがひらたさえもんいえよし)」という人物に置いている点である 23 。この家良という人物は、徳川家康に仕え、江戸幕府の諜報組織を支えたことで有名な服部半蔵正成の祖先とされている 23 。著者の井上政休が、自らの流儀の源流を、伊賀忍者の象徴ともいえる服部氏に結びつけていることは明らかである。

これは、江戸時代中期の武芸流派が、自らの権威を高めるために用いた常套手段と一致する。多くの流派が、その系譜を源義経や宮本武蔵といった伝説的な英雄や、著名な武将に繋げることで、流儀の正当性と優位性を主張した。井上政休もまた、自らが伝える忍術が、単なる一地方の技ではなく、服部半蔵に連なる伊賀流の正統な流れを汲む、権威あるものであることを示そうとした意図が明確に読み取れる。この系譜意識こそが、『忍法秘巻』の思想的根幹をなしていたと考えられる。

第二章:三大忍術伝書との比較分析

『忍法秘巻』の歴史的価値をより明確にするためには、同時代に成立した他の主要な忍術伝書との比較が不可欠である。ここでは、忍術研究において「三大忍術伝書」と称される『万川集海』、『正忍記』、そして『忍秘伝』との比較を通じて、『忍法秘巻』の独自性を考察する。

網羅的百科事典『万川集海』

延宝4年(1676年)、伊賀の郷士であった藤林保武によって著された『万川集海』は、その名の通り、「万(よろず)の川が海に集まる」ように、伊賀・甲賀に伝わる49もの流派の忍術を集大成した、まさに「忍術の百科事典」と呼ぶにふさわしい大著である 9 。その構成は、忍者としての心構えを説く「正心」から、公然と活動する「陽忍」、隠密に行動する「陰忍」の具体的な技術、多種多様な忍器(忍具)の図解、さらには天文・気象学である「天時」に至るまで、極めて網羅的かつ体系的に記述されている 26 。

これに対し、『忍法秘巻』は、このような網羅的な体系書ではない。本書は、あくまで「雲州伝伊賀流」という単一の流派、さらに言えば井上家に伝わった「極意」を記したものである。その性格は、広く知識を集めた「百科事典」ではなく、特定の継承者にのみ伝えることを目的とした、より閉鎖的で秘伝性の高い「奥義書」であったと推測される。

実践的・心術的な『正忍記』

延宝9年(1681年)、紀州藩の軍学者であった名取三十郎正澄によって著された『正忍記』は、また異なる性格を持つ 28 。本書は、具体的な忍術の技法だけでなく、敵地に潜入して情報を得るための人心掌握術や、相手を油断させるための会話術、さらには忍者として常に保つべき心構えといった、より実践的かつ心理的な側面に多くの記述を割いている 28 。忍者が携帯すべき「忍び六具」や、状況に応じて変装する「七方出(しちほうで)」といった有名な概念も、この『正忍記』が典拠となっている 31 。

『忍法秘巻』が、こうした心理的な駆け引きや人心掌握術についてどの程度触れているかは不明である。しかし、特定の流派の「極意」を伝えるというその性格上、具体的な技法や型、そしてその流派独自の精神論が記述の中心であり、『正忍記』ほど広範な諜報・謀略論を展開している可能性は低いと考えられる。

『忍秘伝』との関連

三大伝書の一つに数えられる『忍秘伝』(別名『忍秘書』)は、服部半蔵が著者と伝えられる伝書である 33 。その成立は承応4年(1655年)頃とされ、服部家に伝わる伊賀・甲賀の忍術をまとめたものと考えられている 31 。

前述の通り、『忍法秘巻』は服部半蔵の祖先を流祖と主張している 23 。この点から、『忍法秘巻』の内容が、この『忍秘伝』の系統を汲んでいるか、あるいはその存在を強く意識して編纂された可能性は非常に高い。井上政休は、自らの流儀が服部家の正統な教えを受け継ぐものであることを示すために、『忍秘伝』の内容や思想を参考にした、あるいは自らの伝承をそれに結びつけようとしたのではないだろうか。この二つの伝書の具体的な内容を比較検討することは、今後の重要な研究課題である。

【表1:主要忍術伝書の比較】

以上の比較をまとめると、以下の表のようになる。この表は、各伝書の性格の違いを視覚的に示し、『忍法秘巻』の歴史的文脈における位置づけを明確にするものである。

|

項目 |

忍法秘巻 |

万川集海 |

正忍記 |

忍秘伝 |

|

著者 |

井上所左衛門政休 |

藤林保武 |

名取三十郎正澄 |

服部半蔵(伝) |

|

成立年 |

正徳6年 (1716) |

延宝4年 (1676) |

延宝9年 (1681) |

承応4年 (1655)頃 |

|

流派 |

雲州伝伊賀流 |

伊賀・甲賀諸流派 |

紀州流(新楠流軍学) |

伊賀流・甲賀流 |

|

性格 |

特定流派の極意書・秘伝書 |

忍術の総合百科事典 |

実践的・心理的な手引書 |

服部流の正統伝書(推定) |

|

特徴 |

松江藩で伝承、服部氏への系譜を主張 |

網羅性、体系性、図解の多さ |

人心掌握術、心構えの重視 |

不明点が多いが、正統性を重視か |

|

史料 |

5 |

9 |

28 |

31 |

この比較から、『忍法秘巻』が他の著名な伝書と比べて「より後代」に、「よりローカル(一地方)」な文脈で、「よりパーソナル(一族の伝承)」な性格を持つ書物であったことが鮮明になる。それは、江戸中期という泰平の世にあって、かつての戦国の技をいかにして継承していくかという、一地方武士の切実な問題意識から生まれた、特異な記録であったと言えるだろう。

第三部:戦国時代の視点からの再評価 ―「実戦」と「伝承」の狭間―

『忍法秘巻』が江戸時代中期という泰平の世の産物であることを踏まえた上で、本報告書の中心的な問いである「戦国時代の視点」から本書を再評価する。そのためには、まず戦国期における「忍び」の現実を明らかにし、その上で、江戸期の伝書に記された術がどのように変容したのかを考察する必要がある。この作業は、江戸時代という泰平の世に形成された「地層」(体系化された記述や精神論)を掘り下げ、その下にあるはずの戦国時代の「遺物」(実戦的な技術の痕跡)を発掘し、その変容の過程を解き明かす、一種の「歴史の考古学調査」にも似た営みである。

第一章:戦国期における「忍び」の現実

多様な役割と実態

後世の小説や映画で描かれる、黒装束に身を包み、超人的な技で要人を暗殺する忍者像は、あくまで創作によって増幅された一面に過ぎない。戦国時代の「忍び」あるいは「忍者」と呼ばれた人々が担っていた役割は、より多様で現実的なものであった。

彼らの主たる任務は、敵国の城や陣の様子、兵力、兵糧の備蓄状況などを探る「諜報・斥候活動」、偽情報を流して敵を混乱させる「謀略・攪乱活動」、城下や兵糧庫への「放火」、補給路の寸断といった「破壊工作(サボタージュ)」、そして少数で敵の後方を襲う「遊撃戦(ゲリラ戦)」など、多岐にわたった 34 。彼らは、個々の卓越した技能者であると同時に、「伊賀衆」や「甲賀衆」に代表されるような、地域の地侍たちが形成した軍事的な連合体(惣国一揆)として、組織的に活動していた 35 。彼らの戦闘様式は、武士の名誉を重んじる「名乗り」を上げての一騎打ちといった形式的なものではなく、目的達成のためには手段を選ばない、極めて合理的かつ非正規なものであった 36 。

戦国武将による活用

情報が勝敗を左右する戦国の世において、大名たちが彼らの能力を重視したのは当然であった。甲斐の武田信玄が、諜報の重要性を説いた古代中国の兵法書『孫子』を重用し、「風林火山」の旗を掲げたことは有名である 37 。また、織田信長が桶狭間の戦いで今川義元を破ったのも、的確な情報収集と、敵の油断をついた奇襲戦法の賜物であった 38 。

第一部で述べたように、堀尾吉晴が天正伊賀の乱で離散した伊賀者を積極的に召し抱えたのも 10 、こうした戦国の常識の中で、彼らが持つ諜報、謀略、そして戦闘における特殊技能の価値を、身をもって熟知していたからに他ならない。戦国期において、忍びは決して物語の中の存在ではなく、戦争を遂行する上で不可欠な、現実的な軍事力の一部だったのである。

第二章:江戸期の伝書に記された術の変容

技術の形骸化と様式化

『忍法秘巻』が書かれた正徳6年(1716年)、大規模な合戦は100年以上も昔の出来事となっていた。松江藩士である井上政休にとって、敵の城に忍び込む必要も、敵陣に火を放つ実用的な機会も、もはや存在しなかった。

したがって、『忍法秘巻』に記されたであろう侵入術、戦闘術、あるいは伊賀流が得意とした火術 15 といった技術は、もはや実用的なスキルではなく、流派の伝統を継承し、その権威を示すための「型稽古」へとその本質を変えていた可能性が極めて高い 6 。例えば、伝書に「火術」の記述があったとしても、戦国期の視点ではそれは城や陣を焼き払うための具体的な放火術を意味するが、1716年の井上政休にとっては、それは「我が流派に伝わる由緒ある秘伝」であり、実践することよりも、その知識と形を正しく「伝承」すること自体に価値がある、一種の文化遺産のような意味合いを帯びていたと考えられる。戦国期には、状況に応じて臨機応変に編み出されたであろう泥臭くも実用的な技術が、江戸期には手順や所作が厳密に定められた、洗練された(あるいは見方によっては形骸化した)「武芸の型」へと変容したのである。

精神論の台頭

実戦という究極の目的が失われると、武芸の存在意義は「いかにして敵を倒すか」という外面的な問いから、「いかにして自己を律し、人間性を高めるか」という内面的な問いへとシフトしていく。江戸時代中期、多くの武芸流派で、技術論と結びついた高度な精神論や哲学が発展したのはこのためである。例えば、柳生新陰流が「人を殺す剣」ではなく「人を活かす剣(活人剣)」という思想を説いたように 7 、技術の先に崇高な理念を見出そうとする傾向が強まった。

『忍法秘巻』もまた、この時代の潮流から無縁ではなかっただろう。本書は単なる技術の目録ではなく、雲州伝伊賀流の忍者としてあるべき心構え(三大伝書でいう「正心」のような項目)、戦国を生き抜いた先祖への敬意、そして家の伝統を守り抜くことの重要性といった、精神的な教えを色濃く含んでいたと推測される。それは、あらゆる手段を厭わない戦国時代の即物的な合理主義とは対照的な、泰平の世ならではの道徳的・思想的な深まりであった。

「雲州伝」の独自性

この忍術が、中央(伊賀・甲賀)から遠く離れた松江という土地で、130年以上にわたって伝承されたという事実は、その内容に二つの相反する影響を与えた可能性がある。

一つは、中央の武芸界の流行や他の流派との交流から隔絶されていたことで、戦国時代以来の古い技術の形が、比較的純粋な形で保存された可能性である。他流試合が禁じられ、武芸が遊芸化していく中央の風潮 7 から離れていたがゆえに、かえって古風な実戦の面影を留めていたかもしれない。

もう一つは、その逆で、松江藩という閉鎖された環境の中で、藩内で伝承されていた他の武芸(剣術や槍術など)と影響を与え合い、あるいは出雲地方独自の文化と融合することで、伊賀本土の忍術とは異なる、独自の変容を遂げた可能性である。

『忍法秘巻』は、まさしくこの「保存」と「変容」のダイナミズムの中に存在する。それは、戦国時代の伊賀流忍術という「実戦の術」が、130年以上の歳月と、出雲という異郷の地への移住という歴史的経験を経て、どのように「伝承」され、そして「変容」したのかを示す、極めて貴重なケーススタディなのである。

結論:歴史の狭間に遺された「忍び」の記録

本報告書は、忍術伝書『忍法秘巻』について、特に「戦国時代」という視点から、その成立背景、内容、そして歴史的価値を総合的に考察してきた。以下にその結論を要約する。

第一に、『忍法秘巻』は、利用者による当初の認識とは異なり、1647年頃ではなく、それから約70年後の正徳6年(1716年)に、出雲国松江藩の藩士・井上所左衛門政休によって著された、実在の忍術伝書である。この年代の特定は、本書を戦国の記憶が残る時代の産物ではなく、泰平の世が爛熟した時代の産物として捉え直す上で、決定的に重要である。

第二に、本書が「雲州伝伊賀流」と名乗る背景には、天正9年(1581年)の天正伊賀の乱で故郷を追われた伊賀者たちが、後に松江藩の藩祖となる堀尾吉晴に召し抱えられ、主君の移封に伴って松江の地に移住し、武士として定着したという、数世代にわたる壮大な歴史的経緯が存在する。本書は、この伊賀者のディアスポラの末裔が、自らの一族の誇り高きルーツと、失われゆく家の技を後世に伝えようとした試みの結晶である。

第三に、『忍法秘巻』の歴史的価値は、戦国時代の忍術そのものを直接知るための一次史料としてではなく、むしろ別の次元に見出されるべきである。本書は、戦国時代の過酷な実戦を生き抜いた「忍びの術」が、130年以上の泰平の世を経て、いかにして一地方武士の「家伝の武芸」へと変容し、記録されたかを示す、一級の歴史史料である。それは、実用性を離れ、様式化・精神化していく武芸の変遷過程を具体的に示す、貴重なサンプルと言える。

結論として、『忍法秘巻』を「戦国時代の視点」から評価するならば、それは戦国時代の忍術を直接映し出す鏡ではない。むしろ、江戸時代という後代の人々が、自分たちのアイデンティティの源泉である「戦国」という時代をどのように記憶し、その技術と精神をいかにして再解釈し、継承しようとしたのかを明らかにする、「記憶の歴史」の史料として、極めて高い価値を持つものである。

今後の展望としては、『忍法秘巻』の現存する写本の完全な翻刻と現代語訳の公開が待たれる。伊賀流忍者博物館に所蔵される原本そのものの詳細な書誌学的分析と、三大忍術伝書、特に『忍秘伝』との具体的な内容比較研究が進められることで、この歴史の狭間に遺された貴重な「忍び」の記録は、さらに多くのことを我々に語りかけてくれるに違いない。

引用文献

- 忍法秘巻 / 早乙女 貢【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784394122043

- 『秘戯書争奪』 山田風太郎 忍法帖シリーズ私設ファンコーナー29です。 - BIGLOBE http://www5a.biglobe.ne.jp/~yoion/henmi/higi.htm

- 貸本「忍法秘話」 - 白土三平絵文学 - ASA8 https://asa8.com/s/others/k_hiwa.html

- 忍法秘話 1巻 白土三平 - 小学館eコミックストア https://csbs.shogakukan.co.jp/book?comic_id=23967

- 忍術伝書一覧 |忍びの館 https://ninja-yakata.net/densho.html

- 剣道の歴史 http://yamada-estate.com/kendo/kendou.files/kendorekishi/kendorekishi.htm

- 江戸幕府と近世武芸 4章 https://www.nipponbudokan.or.jp/pdf/shinkoujigyou/202503/junior_shidou/budo_04.pdf

- 古武道と現代武道/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/kobudo/

- 忍術伝書 - 伊賀流忍者博物館 https://www.iganinja.jp/old/japanese/bou/bou/kemuri/8.html

- 第6回「松江藩の忍者」(前期) - 三重大学 人文学部・人文社会科学研究科 https://www.human.mie-u.ac.jp/kenkyu/ken-prj/iga/kouza/2020/2020-6.html

- 山田雄司人文学部教授が松江忍者についての調査を行いました - 三重大学 https://www.mie-u.ac.jp/news/topics/2021/07/post-2221.html

- 第33回 忍者で結ぶ松江と伊賀 | 忍者の聖地 伊賀 https://www.igaportal.co.jp/ninja/2239

- 松江 / 島根県松江市|忍者|日本の観光ショーケース - OSAKA-INFO https://osaka-info.jp/special/showcase/ninja/matsue/

- 堀尾期松江城下町の新たな知見 ~GIS分析による家臣団と雑賀衆・伊賀衆~ - 松江市 https://www.city.matsue.lg.jp/material/files/group/34/ooya.pdf

- 伊賀流忍者/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/52410/

- 伊賀流忍術の得意技「呪術と火術」 https://iganinja.jp/2007/12/post-53.html

- 堀尾吉晴 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E5%B0%BE%E5%90%89%E6%99%B4

- 隠岐両国を統治した。堀尾氏断絶後、京極忠高が両国を領し、石見銀山ま - 松江歴史館 https://matsu-reki.jp/rekishikan_n/wp-content/uploads/2022/05/13kiyou03_01.pdf

- 京極忠高 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E5%BF%A0%E9%AB%98

- 岸本良信公式ホームページ 藩士と幕臣の名簿 松江藩 https://www.kishimotoyoshinobu.com/%E6%9D%BE%E6%B1%9F%E8%97%A9/

- 忍法秘巻 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000039-I1649782

- 伊 賀 と 忍 者 - 三重大学附属図書館 https://www.lib.mie-u.ac.jp/tenji201906.pdf

- 服部半蔵|世界大百科事典・日本架空伝承人名事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1563

- 伊賀流(いがりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BC%8A%E8%B3%80%E6%B5%81-201767

- 万川集海とは | 伊賀流忍者体験施設 https://iga-nin.com/?page_id=114

- 万川集海 - 伊賀流忍者博物館 https://www.iganinja.jp/old/japanese/mansen/f-mansen.html

- 万川集海とは - 忍びの館 https://ninja-yakata.net/bansen.html

- 正忍記とは |忍びの館 https://ninja-yakata.net/shoninki.html

- 正忍記 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E6%AD%A3%E5%BF%8D%E8%A8%98

- 正忍記(しょうにんき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A3%E5%BF%8D%E8%A8%98-1545693

- 秘伝之巻 忍術書を読んでみよう - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/33/4.html

- 正忍記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BF%8D%E8%A8%98

- 忍術、忍者とは | 伊賀流忍者屋敷と忍者博物館 https://www.iganinja.jp/ninja/ninja/index.html

- 変身したりさまざまな道具を用いた りして侵入するために忍びが用いる術を忍術として説明していること がわかる。 https://mie-u.repo.nii.ac.jp/record/14629/files/2021BH0042.pdf

- 忍びの里 伊賀・甲賀-リアル忍者を求めて- 『萬 川集 海 』 - 日本遺産ポータルサイト https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/datas/files/2023/07/19/a81492a42a2d1c5f97275f590c854dcfed4e5020.pdf

- 戦国武将と「武経七書」 https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/record/21249/files/AA11649321_20_05.pdf

- 孫子の兵法 【全13章の解説と歴史・歴史地図付き】 - 中国語スクリプト http://chugokugo-script.net/rekishi/sonshinoheihou.html

- (桶狭間の戦い)孫子の兵法と日本の戦国時代:信長の戦略を分析する No.01|shishinnet - note https://note.com/shishinnet/n/n5a2c4d8f3b07

- 古武道 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E6%AD%A6%E9%81%93