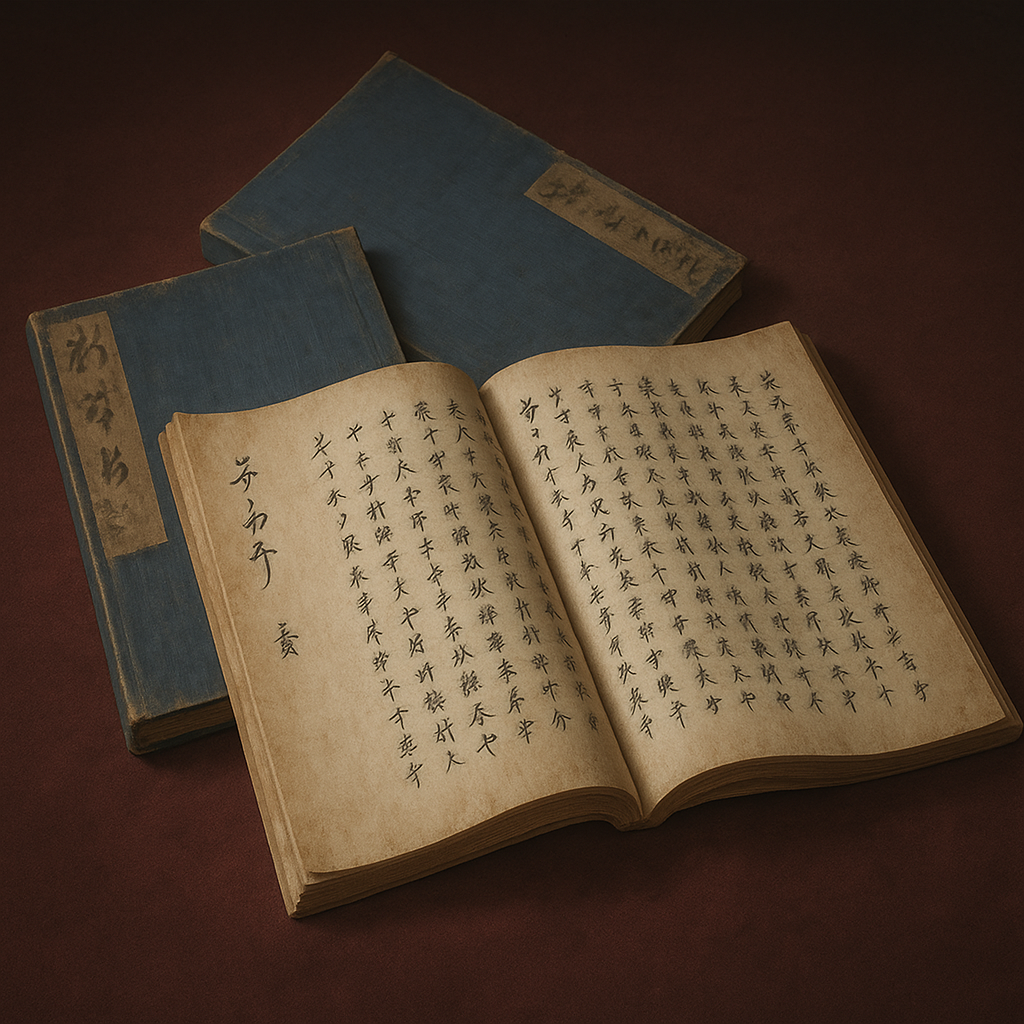

忍秘伝

『忍秘伝』は、服部半蔵の名を冠する忍術伝書。岡山藩伊賀者により享保年間に編纂されたとされ、多種多様な忍具と潜入術を詳述。忍術が実戦から特殊技術へと変容。

『忍秘伝』の総合的学術調査 — 戦国の記憶と江戸の記録

序論:『忍秘伝』をめぐる伝説と史実

ご依頼者が把握されている「伊賀服部家に伝わる一子相伝の秘伝書で、初代・半蔵保長が著し、息子・半蔵正成に授けたといわれる」という『忍秘伝』の概要は、本書をめぐる伝説の核心であり、その魅力を象

徴するものです [User's knowledge]。この伝承は、本書を単なる技術書ではなく、戦国の動乱を生き抜いた英雄の知恵が凝縮された、歴史的ロマンを伴う存在へと昇華させています。

しかし、この魅力的な伝説は、学術的な視点からの客観的な検証を必要とします。本報告書は、『忍秘伝』を、同じく忍術の重要伝書である『万川集海(ばんせんしゅうかい)』『正忍記(しょうにんき)』と並ぶ「三大忍術伝書」の一つとして客観的に位置づけ 1 、その成立背景、伝承の異説、具体的な内容、そして歴史的価値を、現存する資料に基づき多角的に解明することを目的とします。三大忍術伝書は、いずれも江戸時代に成立したと考えられており、戦乱の世が終わり泰平の時代が訪れる中で、失われゆく忍びの技術や心得を後世に伝えようという意図のもとに編纂されたものと推測されています 3 。

本報告書の中心的な論点は、ご依頼者が求める「戦国時代という視点」をいかに解釈すべきか、という点にあります。学術研究の成果を踏まえると、『忍秘伝』は戦国時代に成立した一次史料ではなく、「戦国時代の技術」を「江戸時代に記録・再編纂」した二次的な記録文書である可能性が極めて高いと考えられます 1 。したがって、本報告書では、この「戦国」と「江戸」という二つの時代の交差点に『忍秘伝』を位置づけ、なぜ服部半蔵の名が冠されるようになったのかという伝説が生まれた背景と、史料としての歴史的価値を両面から徹底的に探求します。

第一部:『忍秘伝』の成立と伝承 — 戦国から江戸へ

本報告書の第一部では、『忍秘伝』の著者と成立時期に関する複数の説を網羅的に紹介し、それらを史料に基づいて比較検証します。特に、なぜ「江戸時代成立説」が有力視されるのか、その歴史的背景を深く掘り下げることで、伝説の背後にある史実の輪郭を明らかにします。

第一章:服部半蔵と『忍秘伝』— 権威の源泉としての伝説

服部半蔵の実像

『忍秘伝』の権威の源泉である服部半蔵について、まず史実上の人物像を明確にする必要があります。一般に「服部半蔵」として知られるのは、二代目の服部半蔵正成(はっとりはんぞうまさなり)です。彼は伊賀の出身でありながら、早くから徳川家康に仕えた武将であり、忍者の頭領としてよりも、むしろ槍の名手として武功を立てたことで知られています 5 。正成が十六歳の時、三河国宇土城への夜討ちにおいて、伊賀の忍び六、七十人を率いて城内に忍び込み、戦功を挙げたという記録も残っています 5 。

彼の名が歴史上、特に忍びと結びつけて記憶される最大の理由は、天正十年(1582年)の本能寺の変に際し、堺に滞在していた家康を護衛して伊賀の険しい山道を踏破し、三河まで無事に送り届けた「神君伊賀越え」での活躍にあります 5 。この時、正成は父・保長以来の地縁を活かして伊賀者二百人を動員し、家康一行の道案内と警護を務めました。この功績により、彼は家康から絶大な信頼を得ることになります。

江戸幕府成立後、正成は八千石の旗本となり、与力三十騎、伊賀同心二百人を配下に置く頭領として、江戸城の警備などを担いました 5 。彼は武士としての身分を確立し、その名は「鬼半蔵」と畏怖されるほどの武勇と共に、徳川家に忠誠を尽くした伊賀忍者の代名詞として後世に語り継がれることになったのです 5 。

権威付けとしての「半蔵所伝」という戦略

『忍秘伝』が服部半蔵の名を冠しているのは、単なる事実の記述というよりも、その権威を利用するための意図的な戦略であった可能性が考えられます。江戸時代は、武芸や芸能、学問などあらゆる分野において、その流派の創始者や系譜が正統性と価値を決定づける社会でした。自らの教えの源流を、天下人である徳川家康に仕え、幕藩体制の中で確固たる地位を築いた最も成功した忍者指導者である服部半蔵に繋げることは、その術が「公儀(幕府)にも通じる正統な術」であることを示唆し、数多ある他の忍術流派との差別化を図る上で極めて有効な手段でした。

『忍秘伝』に見られる「初代保長が著した」「正成が著した」「正成から口承したものをまとめた」といった複数の、しかし一貫して半蔵に繋がる伝承 1 は、この権威付けを確固たるものにしようとする強い意志の表れと解釈できます。これは、単なる偽作や詐称という否定的な評価に留まるものではなく、知識や技術の価値を社会的に高めるための、近世日本に特有の文化的戦略と理解すべきでしょう。

第二章:成立年代をめぐる諸説の検証

『忍秘伝』の成立時期については、戦国時代から江戸時代中期に至るまで、複数の説が存在します。

伝承上の成立時期

本書が戦国の実戦の中から生まれたという物語性を強調するのが、戦国時代成立説です。その一つに「永禄三年(1560)服部半蔵正成著」とする説があります 8 。また、ご依頼者がご存知の「初代半蔵保長が著し正成に授けた」という、より古い時代に遡る伝承も存在します 5 。

次に、江戸時代初期に成立したとする説として、「服部保長、正成が伝えたものを、承応四年(1655)に服部美濃部三郎らがまとめた」という記述が本書自体に見られます 3 。国立国会図書館もこの記述に言及していますが、その真偽については定かではないとしており、伝承に複数のバリエーションが存在することを示唆しています 3 。

学術的に有力な「岡山藩伊賀者・享保年間成立説」

現在の忍術史研究において最も有力視されているのが、「実際には岡山藩お抱えの伊賀者により、享保年間(1716-1736)に記述された」とする説です 1 。この説は、具体的な藩と時代を特定しており、歴史的背景からもその信憑性を検証することが可能です 1 。

この説を裏付けるのが、岡山藩における伊賀者の活動記録です。戦国時代、岡山城主であった宇喜多直家は「なまあぜ源六」といった奇妙な名前の忍者を使って岡山城を手に入れ、その子・秀家は「服部藤内」を頭として「伊賀ノ者」を二十人召し抱えていた記録があります 9 。関ヶ原の合戦後、宇喜多家に代わって岡山城主となった池田家の時代にも、城下町の古地図には「伊賀衆屋敷」と呼ばれる伊賀者の居住区が複数存在したことが確認されています 10 。これは、岡山という地に伊賀忍者の専門家集団が長期間にわたり存在し、技術を伝承・体系化する土壌があったことを強く示唆しています。

天正伊賀の乱(1581年)によって故郷である伊賀の地が織田信長軍によって蹂躙された後、多くの伊賀忍者は生き残るために日本各地の大名に仕官しました 11 。これは「伊賀者のディアスポラ(離散)」とも呼べる現象であり、岡山藩もそうした伊賀者を受け入れた藩の一つでした 9 。故郷を離れた専門家集団は、自らのアイデンティティと専門技術を維持・伝承するために、口伝に頼るだけでなく、知識を文書化する必要性を強く感じたはずです。『忍秘伝』は、この岡山という地で活動した伊賀者コミュニティが、自らの業務マニュアル、あるいは後進への教科書として編纂した成果物である可能性があります。

成立時期とされる享保年間は江戸中期にあたり、社会が安定し文化が爛熟する中で、多くの武術や芸能で流派の教えを体系化し、伝書を作成するブームが起きた時期と一致します 3 。この説は、『忍秘伝』の成立を、一人の天才の業績としてではなく、ある時代の特定の専門家集団による文化的営為として捉える、より説得力のある視点を提供します。

第三章:江戸時代における忍術書編纂の歴史的背景

『忍秘伝』をはじめとする多くの忍術書が、なぜ戦国時代ではなく、平和な江戸時代に編纂されたのか。その背景には、時代の大きな変化がありました。

泰平の世と技術保存の要請

江戸時代に入り、大規模な戦争がなくなると、忍術のような実戦技術は使われる機会を劇的に失い、その継承が危ぶまれました 3 。特に、敵城に忍び込んで破壊工作を行うといった過激な術は、厳格な幕藩体制下では無用の長物となり、使い手がいなくなれば技術そのものが失われてしまいます。この危機感が、失われゆく知識を文書として後世に残そうという強い動機に繋がりました。これは忍術に限らず、剣術や柔術など、多くの武術流派で共通して見られた現象であり、各流派がこぞって伝書を作成した時代でした 4 。

忍者の役割の変化

戦国時代における忍者の役割は、敵陣に潜入して情報を盗む諜報活動(間諜)に留まらず、放火や要人暗殺といった破壊工作(陽忍・陰忍)、さらにはゲリラ戦の実行部隊など、極めて戦闘的なものでした 7 。しかし、江戸時代になると、彼らの役割は大きく変化します。徳川幕府に仕えた伊賀同心のように、その役割は幕府や各藩の城、屋敷の警備、情報収集、見回りといった、より警察的・官僚的な役職へとシフトしていきました 14 。戦争のない時代において、伊賀者はその特殊技術よりも、むしろ忠誠心や組織運営能力が評価され、役職化していったのです 14 。『忍秘伝』に記された技術も、こうした平和な時代の任務、すなわち「警備」や「潜入」といった特定の目的に対応する形で取捨選択され、体系化されたと考えるのが自然です。

第二部:『忍秘伝』の内容の徹底解剖

本報告書の第二部では、『忍秘伝』の現存する主要な写本を紹介し、その研究史を概観します。その上で、全四巻の構成に沿って、本書の最大の特徴である多種多様な「忍具」と具体的な「潜入術」の内容を、図解の重要性にも触れながら徹底的に分析します。

第一章:諸本と研究史 — 秘伝から公開へ

『忍秘伝』のテキストは、複数の写本(伝本)によって現代に伝えられています。その伝播の歴史は、秘伝の書が近代以降、いかにして公共的な学術資料へと変容していったかを示す興味深い事例です。

主要な写本(伝本)

- 沖森本(おきもりぼん): 長らくその存在が一部でしか知られていなかった『忍秘伝』が、現代において広く知られる直接のきっかけとなったのが、この「沖森本」です。これは、伊賀上野(現在の三重県伊賀市)で古書店を営んでいた郷土史家・沖森直三郎氏が、昭和46年(1971年)に限定版として復刻したものです 1 。この和装本仕立ての復刻版は、忍術研究の基本資料として研究者や愛好家の間で重宝され、その後の研究の礎を築きました 15 。伊賀流忍者博物館の沖森文庫に所蔵されています 18 。

- 東北大学附属図書館蔵・狩野文庫本(かのうぶんこぼん): 学術研究の進展において決定的な役割を果たしたのが、東北大学附属図書館が所蔵する狩野文庫本です。ここには、「天保十三年(1842) 永田賛典写」という奥書を持つ写本と、その青写真本の二種が収蔵されています 18 。狩野文庫は、明治時代の哲学者・教育家であった狩野亨吉(かのうこうきち)が、日本の独創性を探求するために収集した江戸時代の古書コレクションであり、学術的価値が非常に高いことで知られています 20 。その中に本書が含まれているという事実は、『忍秘伝』が江戸後期には単なる武術書としてだけでなく、学術的関心の対象として流通していたことを示唆しています 21 。

現代における研究の進展

沖森本によってその存在が知られ、狩野文庫本によって学術的価値が確認された『忍秘伝』ですが、長らく研究者以外がその内容の全貌を知ることは困難でした。この状況を一変させたのが、2019年に国際忍者学会会長でもある中島篤巳氏によって国書刊行会から出版された『完本 忍秘伝』です 18 。

この『完本』は、狩野文庫本を底本としており、原文の影印(写真コピー)、書き下し文、詳細な注釈、そして史上初となる全文現代語訳が収録されています 22 。これにより、古文書解読の専門知識がない一般の歴史愛好家でも、その詳細な内容に触れることが可能となり、学術研究の飛躍的な進展と、忍者文化の裾野を広げる上で、計り知れない貢献を果たしました。この一連の流れは、『忍秘伝』が当初は「一子相伝」ともいわれる閉鎖的な「秘伝書」であったものが、郷土史家の情熱による「稀覯書」としての復刻、大学図書館への収蔵による公的な「学術資料」としての地位確立、そして研究者による注釈付きの「完本」刊行を経て、誰でもアクセス可能な「文化的遺産」へと昇華した軌跡を物語っています。

第二章:四巻に記された忍びの技法

『忍秘伝』は全四巻から構成されており、特に忍具に関する記述が豊富な点が特徴です 18 。

巻之一「伊賀甲賀伝記」

巻之一では、忍びの起源に関する伝説や、伊賀・甲賀の地理的な特徴などが述べられています。それに続き、「筒火之事」「忍打松明之事」といった項目で、原始的な火器や様々な状況に応じた松明の製法など、火術に関する基礎知識が解説されています 1 。

巻之二・三「忍び道具秘伝」

本書の核心部分であり、他の忍術書と比較して最も際立った特徴を持つのが、巻之二と巻之三です。ここには、多種多様な忍具が、豊富なイラストと共に詳述されています 18 。その内容は、施錠された門や扉を破壊・解錠するための「開器」、城壁や石垣を乗り越えるための「登器」、堀や川を渡るための「水器」、そして暗闇を照らし、あるいは武器として用いる「火器」など、目的別に極めて実践的に分類されています 18 。

この道具への強い執着は、忍術の概念そのものの変化を反映していると考えられます。大規模な合戦がなくなった江戸時代において、忍者の任務は、敵陣を攪乱する合戦での活躍から、厳重に警備された城や屋敷に単独で潜入して情報を盗む、あるいは要人を警護するといった、より専門的・技術的なものへとシフトしました 14 。『忍秘伝』は、まさにこの「潜入の専門家」のための技術マニュアルです。

些音聞金(さおんききがね、壁越しの音を聞くための聴音具)や枢鑰(くろろかぎ、鍵開け具)、結梯(ゆいはしご、携行に便利な組み立て式梯子)といった道具の具体的な記述 18 は、忍術が精神論や総合的な武術から、特定の目的を達成するための「特殊技術体系」へと進化したことを明確に物語っています。

表1:『忍秘伝』記載の主要忍具一覧

|

分類 |

道具名 |

読み |

形状・材質の概要 |

用途 |

出典 |

|

開器 |

問鍵 |

といかき |

形状は大きな鎌。 |

城中への侵入、塀や柵の破壊。 |

18 |

|

開器 |

枢鑰 |

くろろかぎ |

L字型の金属製の道具。 |

扉の錠前を開ける。 |

18 |

|

開器 |

探り金 |

さぐりがね |

細長い金属製の道具。 |

戸締りの栓の様子を伺い、外す。 |

18 |

|

聴音具 |

些音聞金 |

さおんききがね |

金属製の板。 |

壁越しの音を聞く際に耳に当て、音を響かせる。 |

18 |

|

登器 |

結梯 |

ゆいはしご |

竹・木・縄で作る簡単な梯子。 |

高所への登攀。 |

18 |

|

登器 |

まくり橋 |

まくりばし |

巻き上げ式の梯子。 |

石垣を登る。 |

18 |

|

水器 |

碇 |

いかり |

鉤縄の水中使用版。 |

水中での固定、浮橋の設置、敵船への取り付き。 |

18 |

|

水器 |

浮踏 |

うきふみ |

水中で用いる浮袋。 |

水上移動の補助。 |

18 |

|

防具 |

水中水入 |

すいちゅうみずいり |

水中で用いる兜。 |

水中での矢玉からの防御。 |

18 |

|

武器 |

蒔菱 |

まきびし |

鉄製のトゲ。竹製のものもある。 |

逃走時に撒き、追手の足止め。 |

18 |

|

武器 |

車菱 |

くるまびし |

金属製の大型の菱。 |

追手の足止め。 |

18 |

|

火器 |

軽明松 |

けいめいしょう |

テニスのラケット状の小型松明。 |

携行性に優れた照明具。 |

18 |

|

薬 |

仙方妙薬 |

せんぽうみょうやく |

丸薬。 |

空腹や喉の渇きを紛らわす兵糧丸。 |

18 |

巻之四「忍び出立秘伝」

巻之四では、諜報活動や潜入工作における具体的なノウハウと、それを成功させるための心構えが説かれています 18 。

- 変装と潜入術(陽忍): 「随所変体の心得」では、潜入先の土地の服装や方言を完璧に模倣し、群衆に自然に紛れ込むことの重要性を説いています 18 。また、「便宜の人に寄る心得」では、礼儀正しく接し、時事の話題を語ることで相手の信頼を得て情報を引き出す方法が述べられており、「人の親しみ無くして功は得難い」と結論づけています 18 。

- 高度な情報収集術: 本書には、単なる潜入術に留まらない、高度な諜報技術も記されています。「逢わずして逢う秘事」は、敵国の間者(スパイ)にこちらの正体を悟らせずに接触し、油断させて核心的な情報を引き出すという、極めて高度な対人情報活動です 18 。また、「見所聞所肝要の事」では、潜入先の国の領主の評判や政治手腕、国内の経済状況、交通網、城郭の防御能力に至るまで、表面的な情報だけでなく、その裏にある事情まで多角的に収集・分析することの重要性を説いており、これは現代のインテリジェンス活動における総合的な情勢分析にも通じる視点です 18 。

- 攪乱と陽動術(陰忍): 物理的な潜入が困難な場合や、特定の目的を達成するために混乱を引き起こす術も記されています。「声を立てて呼ぶ事」では、火事や喧嘩、夜討ちなどを偽装して大声を上げることで人々を騒がせ、その隙に乗じます 18 。また、「馬を放つ事」では、厩舎に忍び込んで馬を繋ぐ縄を切り、馬を暴走させることで混乱を生み出すなど、パニックを引き起こしてその隙に目的を達成する具体的な陽動戦術が解説されています 18 。

第三部:比較分析 — 三大忍術書における『忍秘伝』の位置づけ

『忍秘伝』を孤立した存在としてではなく、同じく三大忍術書と称される『万川集海』および『正忍記』と比較分析することで、その内容的な特異性と歴史的価値を立体的に浮かび上がらせることができます。

第一章:『万川集海』(1676年成立)との比較 — 網羅性の百科全書

『万川集海』は、延宝四年(1676)に伊賀の郷士であった藤林保武によって著された、全二十二巻からなる忍術書の最高峰です 25 。その名は「万(よろず)の川が集まりて一つの大海となる」という壮大な理念に由来し、伊賀・甲賀の四十九流派に伝わる忍術を集大成した、まさに忍術の百科全書と呼ぶにふさわしい内容を誇ります 26 。

その構成は、巻頭に「正心」の巻を置き、忍びの術は忠義のために用いるべきであり、私利私欲のために用いれば盗賊の術と変わらないと説くなど、技術論に先立って忍者のあるべき精神性や思想・哲学を非常に重視している点が大きな特徴です 28 。その後、「将知」(将たる者の心得)、「陽忍」(変装や謀略)、「陰忍」(潜入や破壊工作)、「天時」(天文や遁甲術)、「忍器」(道具)と、忍術に関わるあらゆる知識を網羅的に解説しています 25 。

この『万川集海』の百科全書的な網羅性と思想性に対して、『忍秘伝』は扱う範囲を「忍具」と「潜入術」という、より実用的な分野に特化しています。いわば、『万川集海』が哲学から工学、天文学までを網羅した総合大学の全学術体系であるとすれば、『忍秘伝』は工学部の特定の学科に特化した、豊富な図解を伴う専門技術マニュアルと言えるでしょう。

第二章:『正忍記』(1681年成立)との比較 — 紀州流の実践的心理術

『正忍記』は、『万川集海』が成立したわずか5年後の延宝九年(1681)に、紀州藩の軍学者であった名取三十郎正澄(なとりさんじゅうろうまさずみ)によって著された、全三巻の忍術書です 29 。

本書の最大の特徴は、潜入先での人間関係の構築法、敵を欺くための心理操作、相手の本心を見抜くための人間観察術など、忍術の心理的な側面に多くの記述を割いている点です 3 。例えば、「人に理を尽くさす習いの事」では、相手を論破するのではなく、むしろ自分を愚かに見せて相手を立てることで情報を引き出す術を説き、「無門の一関」では人の秘密を聞き出すための心得を説くなど、現代のコミュニケーション術や心理学にも通じる内容が含まれています 29 。

『正忍記』が忍術のソフトウェア、すなわち心理、交渉術、人間関係といった無形の技術を重視するのに対し、『忍秘伝』はハードウェア、すなわち道具や物理的な技術という有形の要素に重きを置いています。この二書は、いわば車の両輪であり、片方だけでは忍者の全体像を捉えることはできません。物理的な障壁を突破するための『忍秘伝』の道具論と、人間という心理的な障壁を突破するための『正忍記』の心理術、この両者を併せ読むことで初めて、忍術が物理的な技術と高度な心理術とが融合した、極めて高度な総合的技術体系であったことが深く理解できるのです。

第三章:『忍秘伝』の独自性と歴史的価値

三大忍術書の中で、『忍秘伝』の比類なき独自性は、その徹底した実践性と具体性に集約されます。特に、豊富な図解を伴う「忍具のカタログ」「潜入技術の専門書」としての側面は、他の二書には見られない際立った特徴です。

このことから導き出される本書の歴史的価値は、戦国時代の忍者が実際にこの書を携帯して任務に当たっていたという直接的な証拠としてではなく、戦国という乱世に培われた実践技術が、平和な江戸時代において、どのように理解され、体系化され、そして後世に伝えられようとしたかを示す、貴重な「知識の考古学」的史料である点にあります。口伝が中心であったであろう戦国の技術が、図解という視覚的なメディアを用いて記録されるに至った過程は、近世日本の知識伝達システムの変容を示す一例としても非常に興味深いものです。

結論:戦国の記憶、江戸の記録 — 『忍秘伝』が現代に伝えるもの

本報告書で検証した通り、『忍秘伝』は「服部半蔵が戦国時代に著した」という輝かしい伝説をまといながらも、その史実上の姿は「岡山藩に仕えた伊賀者たちが、江戸時代中期に自らの専門技術を記録・体系化した、忍具中心の実践的マニュアル」である可能性が極めて高いと結論づけられます。

したがって、『忍秘伝』を「戦国時代という視点」で考察することは、本書を戦国時代の一次史料として扱うこととは異なります。それは、戦国という時代の過酷な記憶とそこで培われた実践技術が、後の平和な時代にいかにして継承され、専門家の手によって変容し、そして「記録」という形で結晶化したかという、歴史のダイナミズムそのものを読み解く営為なのです。『忍秘伝』は、戦国時代の「生きた技術」そのものではなく、江戸時代というフィルターを通して映し出された「戦国の記憶」の記録文書と言えるでしょう。

現代の私たちが映画や漫画、ゲームなどで目にする、多種多様な道具を駆使する忍者のイメージは、少なからずこの『忍秘伝』に描かれた世界観に影響を受けています 32 。その意味で、本書は現代の忍者像を形成した源泉の一つであると同時に、日本の近世社会における知識の体系化と専門職の技術伝承の一つの姿を具体的に示す、第一級の文化遺産です。その詳細な記述は、忍者が単なる闇の暗殺者や超人的な能力者ではなく、高度な科学知識と工学技術を駆使し、冷静な状況分析に基づいて任務を遂行する、極めて合理的な専門家集団(プロフェッショナル)であったという、よりリアルな姿を私たちに教えてくれます。

引用文献

- 忍秘伝 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E5%BF%8D%E7%A7%98%E4%BC%9D

- 三大忍術伝書 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E4%B8%89%E5%A4%A7%E5%BF%8D%E8%A1%93%E4%BC%9D%E6%9B%B8

- 秘伝之巻 忍術書を読んでみよう|本の万華鏡 第33回 NINJA 虚像と ... https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/33/4.html

- 忍術伝書 - 伊賀流忍者博物館 https://iganinja.jp/2007/12/post-39.html

- 服部半蔵 | 忍者データベース - 忍者オフィシャルサイト https://www.ninja-museum.com/ninja-database/?p=653

- 本当にいた?歴史に残る実在の忍者たち https://ninja-hagakure.com/%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AB%E3%81%84%E3%81%9F%EF%BC%9F%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AB%E6%AE%8B%E3%82%8B%E5%AE%9F%E5%9C%A8%E3%81%AE%E5%BF%8D%E8%80%85%E3%81%9F%E3%81%A1/

- 忍者とは?本来の役割や歴史に迫る。日本で最も有名な忍者は?忍術を体験できる場所もご紹介! | 株式会社アミナコレクション https://aminaflyers.amina-co.jp/list/detail/1515

- 忍秘傳 | 忍者データベース - 忍者オフィシャルサイト https://www.ninja-museum.com/ninja-database/?p=766

- 岡山城を知る – 岡山城と忍者のカンケイ | 【公式】岡山城ウェブサイト https://okayama-castle.jp/learn-ninja/

- 岡山にも忍者がいた? | TSC テレビせとうち(岡山・香川・地上デジタル7チャンネル) https://www.webtsc.com/blog/3228/

- 忍術、忍者とは | 伊賀流忍者屋敷と忍者博物館 https://www.iganinja.jp/ninja/ninja/index.html

- 第33回 忍者で結ぶ松江と伊賀 | 忍者の聖地 伊賀 https://www.igaportal.co.jp/ninja/2239

- 諸藩の忍者|忍びの館 https://www.ninja-yakata.net/domain_ninja.html

- 第6回「徳川幕府伊賀者の成立と展開」(前期) - 三重大学 人文学部・人文社会科学研究科 https://www.human.mie-u.ac.jp/kenkyu/ken-prj/iga/kouza/2018/2018-6.html

- 服部半蔵所伝 忍秘伝 - 歴史、日本史、郷土史、民族・民俗学 - 慶文堂書店 https://www.keibundo-books.co.jp/?pid=105672356

- 服部半蔵所伝 忍秘伝:附忍術文献書目解題 - 日本の古本屋 https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=504538743

- 忍秘伝/服部半蔵所伝/万川集海・正忍記と共に三... - Yahoo!オークション https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d180200032

- 忍秘伝とは |忍びの館 https://ninja-yakata.net/ninpiden.html

- 忍祕傳 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100331617/1?ln=ja

- 狩野文庫|丸善雄松堂のライブラリアン向け情報サイト Library Navigator https://kw.maruzen.co.jp/ln/mc/mc_kano.html

- 忍術伝書一覧 |忍びの館 https://ninja-yakata.net/densho.html

- 完本 忍秘伝 - 国書刊行会 https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336063731/

- 忍秘伝 - 忍者ポータルサイト https://ninjack.jp/research/VYMJ8HubEh88W7XnnfP44

- 第7回 『まきびし』 | 忍者の聖地 伊賀 https://www.igaportal.co.jp/ninja/1715

- 万川集海 - 伊賀流忍者博物館 https://www.iganinja.jp/old/japanese/mansen/f-mansen.html

- 万川集海とは - 忍びの館 https://ninja-yakata.net/bansen.html

- 万川集海とは | 伊賀流忍者体験施設 https://iga-nin.com/?page_id=114

- 万川集海 凡例 | 忍者データベース https://www.ninja-museum.com/ninja-database/?p=366

- 正忍記とは |忍びの館 https://ninja-yakata.net/shoninki.html

- 正忍記(しょうにんき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A3%E5%BF%8D%E8%A8%98-1545693

- 忍術の基礎「古法十忍の習い」を理解する【忍術書『正忍記』解説】 - note https://note.com/kiyo_design/n/n7044c9d3f8b6

- 壱之巻 エンタメ世界の忍者-華麗なレッドカーペット - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/33/1.html