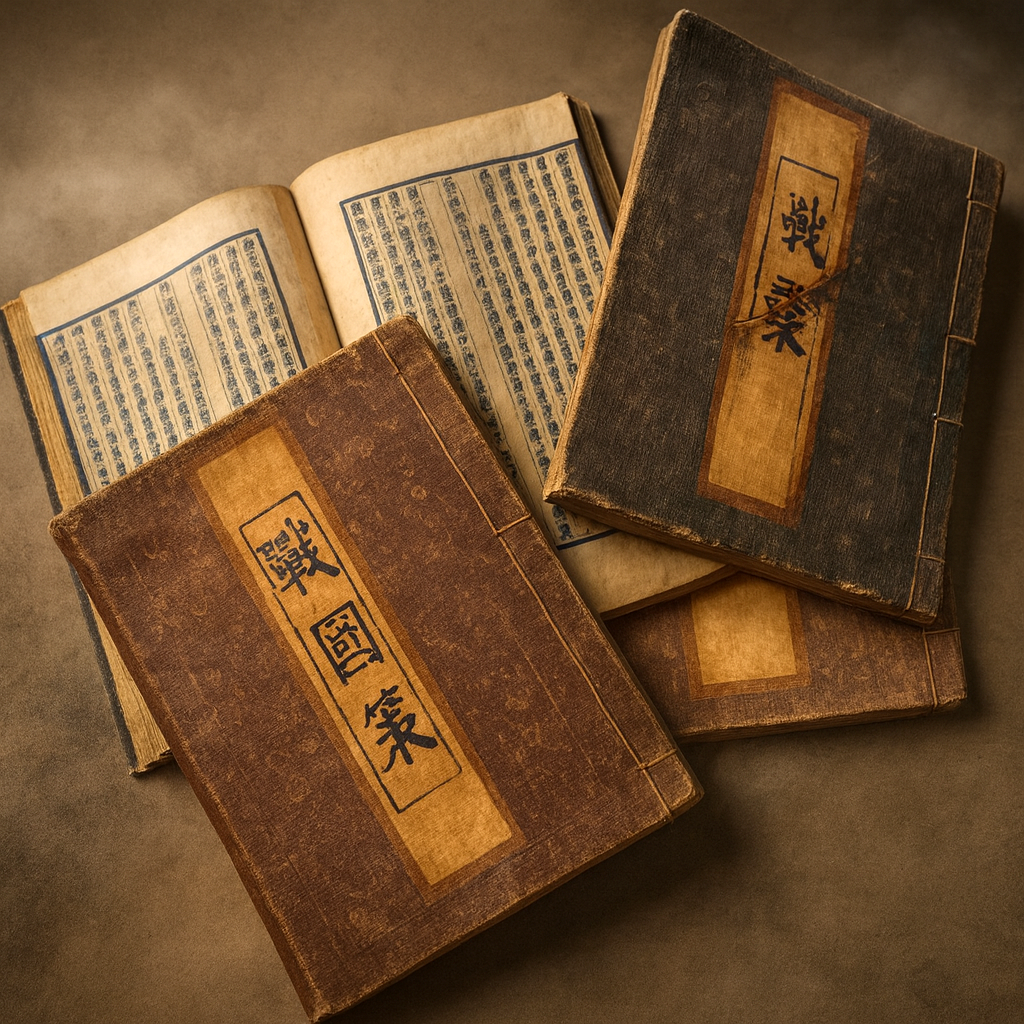

戦国策

『戦国策』は中国戦国時代の権謀術数や外交戦略を記した書。合従連衡や遠交近攻など乱世の知恵が凝縮され、日本の戦国武将の戦略や謀略と共通点が多い。時代を超えた普遍的な乱世の法則を示す。

二つの「戦国」を架橋する書――日本の戦国時代という視点から読み解く『戦国策』の徹底分析

序論:二つの「戦国」――乱世の叡智を求めて

奇しくも同じ「戦国」の名を冠する二つの時代がある。一つは紀元前403年頃から紀元前221年にかけて、古代中国で諸侯が覇を競った時代。もう一つは15世紀後半から16世紀後半にかけて、日本で群雄が割拠した時代である。この呼称の一致は単なる偶然ではない。両時代に共通するのは、周王朝や室町幕府といった既存の中央権威が失墜し、血統や家柄よりも実力がものを言う「下克上」の風潮が蔓延した点にある 1 。国家あるいは領国の存亡を賭けた、剥き出しの知力と武力が激突する、まさに「戦いの国々」の時代であった 1 。

この二つの乱世を思想的に繋ぐ鍵として、本報告書は中国の古典籍『戦国策』を位置づける。本書は、中国の戦国時代に渦巻いた権謀術数、外交戦略、そして生々しい人間ドラマを記録した類稀なる書物である 5 。そこに描かれた国家間の駆け引きや、個人の才覚による立身出世の物語は、日本の戦国武将たちが日々直面したであろう課題と驚くほど深く響き合う。

本稿の目的は、『戦国策』という書物を徹底的に解剖し、それをレンズとして日本の戦国時代を再照射することにある。単に故事成語の源流を探るに留まらず、『戦国策』が内包する戦略思想や人間観を深く掘り下げ、日本の戦国武将たちの具体的な行動原理や外交戦略と比較分析する。これにより、時代と場所を超えて乱世に現れる普遍的な法則と、日本独自の歴史的展開の双方を浮き彫りにすることを目指す。

第一部:『戦国策』の徹底解剖――権謀術数の原典

本章では、『戦国策』そのものの成り立ち、内容、そしてその根底に流れる思想的特徴を深く掘り下げる。本書を単なる故事成語の宝庫としてではなく、一つの思想体系、あるいは冷徹なまでの政治学のテキストとして解体し、その本質に迫る。

1. 成立と編纂の背景

編者・劉向の人物像と政治的意図

『戦国策』は、前漢末の学者、劉向(りゅうきょう、紀元前77年 - 紀元前6年)によって編纂されたことが定説となっている 7 。彼は成帝の命を受け、宮中の書庫に所蔵されていた、錯綜し混乱した状態の書籍を整理・校訂する任に当たっていた 8 。

しかし、劉向は単なる宮廷図書館の司書官ではなかった。彼は当代一流の儒学者であると同時に、天体の運行から国家の命運を占う占星術にも通じ、衰退の兆しを見せ始めていた前漢王朝の行く末に深い危機感を抱いていた人物であったとされる 10 。彼が著した『新序』『説苑』『古列女伝』といった書物は、いずれも「君主を教誡する」、あるいは「皇帝の教育のため」という明確な政治的目的を持って編まれている 10 。

この事実から、劉向による『戦国策』の編纂もまた、単なる歴史資料の保存という中立的な学術行為に留まらない、極めて高度な政治的意図を内包していたと推察される。劉向が他の著作で理想的な君主像や徳治主義を説く一方で、なぜ儒教的価値観とは相容れない権謀術数に満ちた『戦国策』を編纂したのか。それは、理想論だけでは国家を運営できないという冷徹な現実認識に基づいていたと考えられる。彼は、理想を掲げる儒教の教えと共に、戦国時代の剥き出しの現実主義、すなわち成功と失敗の実例が詰まった生々しい記録を皇帝に提示することで、為政者に現実的な政治感覚と危機管理能力を養わせようとしたのではないか。つまり『戦国策』は、理想主義に偏りがちな君主への処方箋として、帝王学のための「負の教科書」あるいは「現実主義のケースブック」として編まれた可能性が極めて高い。

原資料から『戦国策』へ

劉向が整理に着手する以前、『戦国策』の元となった記録は、『国策』『国事』『短長』『事語』など、様々な名称で呼ばれる別個の書物として散在していた 12 。劉向はこれらの雑多な記録を収集し、東周、西周、秦、斉、楚、趙、魏、韓、燕、宋、衛、中山の十二国別に分類・校訂し、全三十三篇からなる一つの書物として再構成した 7 。

しかし、劉向の手による編纂の後、後漢末から魏晋南北朝にかけての長い戦乱の時代の中で、その多くが散逸してしまった。現在我々が手にすることができる通行本は、千年後の北宋の時代に、文人の曾鞏(そうきょう)や姚宏(ようこう)らが、残存していたテキストや他の書物に引用されていた断片を丹念に集め、再校訂したものである 12 。この複雑な伝承の過程で、内容に異同のある複数の系統(例えば、姚宏が校定した「姚本」や、鮑彪が独自の校注を加えた「鮑本」など)が生まれ、その成立史は単純ではない 12 。

2. 内容と文学的・思想的特徴

「説話集」としての性格

『戦国策』が扱う時代は、晋が韓・魏・趙の三国に分裂する契機となった晋陽の戦い(紀元前455年)から、秦の始皇帝が六国を滅ぼし中華を統一した紀元前221年までの、約230年余りにわたる 15 。しかし、その記述は必ずしも歴史的事実と完全に一致するわけではなく、年代の矛盾や、司馬遷が著した正史『史記』との食い違いも少なからず指摘されている 13 。この点から、『戦国策』は厳密な歴史書というよりも、むしろ「読み物として面白い」説話集、あるいは歴史文学としての性格が強いと評価されている 8 。

本書の真価は、歴史的正確性の追求にあるのではない。むしろ、その価値は「いかにして人は説得されるのか」という、時代を超えた普遍的な問いを探求する「弁論の劇場」として読むことで明らかになる。各逸話は、聞き手である君主の心を動かし、国家の意思決定を左右するために、劇的に、そして心理的に巧みに構成されている。ここで追求される「真実」とは、客観的な事実としての真実以上に、人間の感情や理性を揺さぶるレトリックの真実、すなわち「説得の真実」である。だからこそ、そこに収められた物語は二千年以上の時を超え、現代のビジネスにおける対人交渉の場面ですら、示唆に富む知恵の宝庫として機能するのである 5 。

描かれる人間像

『戦国策』の舞台で躍動するのは、決して道徳の教科書に出てくるような聖人君子ではない。そこには、蘇秦や張儀のように、舌先三寸で国際情勢を意のままに操ろうとする大策士、魏から秦に亡命し一躍宰相の座に上り詰めた范雎のような野心家、主君の仇を討つために匕首一本で敵地に乗り込む荊軻や聶政といった刺客、そして一見無能を装いながらも主家の危機を救う馮驩(ふうかん)のような食客など、極めて多彩で個性的な人物たちが登場する 16 。

彼らを突き動かすのは、国家への忠誠心だけではない。立身出世への渇望、富への欲望、敵への憎悪、そして死への恐怖といった、生々しい人間の感情である。美しさも醜さも併せ持つ人間たちが、己の知謀と才覚のすべてを賭けて、必死に生き抜こうとする「ドロドロとした人間世界」が、そこには克明に描き出されている 7 。この抗いがたい人間臭さこそが、本書の尽きない魅力の源泉となっている。

3. 『戦国策』が示す中核思想と戦略

合従連衡(がっしょうれんこう)――多国間力学の操作

「合従連衡」は、戦国時代後期の国際関係を規定した二大外交戦略である 17 。

- 合従策 : 西方で強大化する秦に対抗するため、その東に位置する韓、魏、趙、燕、楚、斉の六国が、南北に連なる形で同盟を結ぶ戦略。「縦(たて)」に合わさることから「合従」と呼ばれる。その代表的な提唱者が蘇秦である 17 。

- 連衡策 : 合従策を打破するために秦が用いた戦略。六国それぞれと個別に東西の同盟関係を結び、連携を分断して孤立させ、最終的に一国ずつ滅ぼしていくことを目指す。「横(よこ)」に連なることから「連衡」と呼ばれる。この策を諸国に説いて回った代表的人物が張儀である 17 。

これらの策を担ったのが、「縦横家」と呼ばれる弁論のプロフェッショナルたちであった 17 。彼らは儒家や法家のような特定の思想体系を持つ学派ではなく、時勢を的確に読み、弁舌の才を武器に諸侯の間を渡り歩き、自らの立身出世と庇護を受ける国家の利益を追求する、極めて現実主義的な外交専門家集団であった 17 。

合従連衡の本質は、単なる同盟政策に留まらない。それは、既存の国際秩序を所与のものとせず、自国に有利なように国際関係の構造そのものを能動的に作り変えようとする、いわば「地政学的エンジニアリング」であった。合従が「多 対 一」という対立構造を構築しようとするのに対し、連衡はそれを「一 対 一」の連続へと巧みに分解し、常に自らが数的・戦略的優位に立つ状況を作り出すことを狙いとしたのである 18 。

遠交近攻(えんこうきんこう)――戦略的優先順位の確立

「遠交近攻」は、縦横家の一人である范雎(はんしょ)が秦の昭王に説いた国家戦略であり、秦の天下統一を決定づけた基本方針となった 8 。その骨子は、「遠方に位置する国(例えば斉や楚)とは友好関係を結んで外交的に安定させ、まずは国境を接する隣国(例えば韓や魏)から確実に攻め滅ぼしていく」という、極めて合理的かつ冷徹な戦略である 23 。

この戦略は、連衡策をさらに洗練させ、時間軸と地理的な優先順位という概念を導入した発展形と見なすことができる。連衡策が、状況に応じてどの国からでも働きかける可能性を持つのに対し、遠交近攻は「まず隣から」という明確な行動指針を与える。これにより、戦力の無駄な分散を防ぎ、遠征に伴う兵站の困難を回避できる 24 。さらに、征服した領土は直ちに自国領に組み込み、確実に支配を固めることができる(范雎の言葉を借りれば「寸を得れば則ち王の寸なり、尺を得れば亦た王の尺なり」) 25 。これは、外交の「駆け引き」の次元から、領土拡大と国家統一という壮大な目標を達成するための、再現性の高い「グランドストラテジー」へと戦略を進化させたものであった。

故事成語に凝縮された叡智

『戦国策』はまた、数多くの故事成語の源泉でもある。「漁夫の利」「蛇足」「虎の威を借る狐」といった寓話的な物語から、「禍転じて福と為す」「百里を行く者は九十を半ばとす」といった処世の教訓、そして「先ず隗より始めよ」という人材登用の要諦まで、その内容は多岐にわたる 8 。これらは、複雑な人間社会の機微や戦略の本質を、時代を超えて伝わる短い言葉と物語の中に凝縮した、貴重な文化遺産と言えるだろう。

第二部:比較史の視座――日本の戦国時代と漢籍受容

本章では、比較分析の対象となる日本の戦国時代の社会状況と、それを生きた武将たちの知的背景を整理する。これにより、『戦国策』のレンズを通して日本の戦国時代を考察するための強固な土台を構築する。

1. 日本の戦国時代概観

15世紀後半の応仁の乱を契機として、室町幕府の権威は地に堕ち、日本は百年にわたる戦乱の時代に突入した。この時代は、中国の戦国時代と多くの点で類似した特徴を持つ。

- 社会変動と下克上 : 守護大名や荘園領主といった旧来の権力が衰退し、家臣や国人といった下位の者が実力で主君を凌駕し、その地位を奪う「下克上」の風潮が全国的に広がった 3 。この混乱の中から、自らの武力と智謀によって領国を支配する「戦国大名」が登場した。

- 富国強兵と経済発展 : 戦国大名たちは、絶え間ない戦争を勝ち抜くため、領国の経済力向上に心血を注いだ。二毛作の普及などによる農業生産力の向上、城下町における「楽市・楽座」の設置による商業の振興、そして石見銀山などで導入された「灰吹法」に代表される鉱山開発技術の革新など、富国強兵策を支える経済基盤が急速に形成された 4 。

- 領国国家の形成 : 戦国大名は、荘園制に代表される複雑で重層的な旧来の支配体制を打破し、領国内の土地と人民を一元的に把握しようと努めた。そのために、独自の領国法である「分国法」を制定し、厳密な検地(土地調査)を実施した 3 。これは、中国の戦国時代において、血縁共同体を基盤とする都市国家(邑)の集合体から、明確な領域を支配する領土国家へと国家形態が変貌していった状況と、軌を一にするものであった 2 。

2. 武将たちの教養と漢籍

戦国武将は、単なる武勇一辺倒の人物ではなかった。領国を経営し、家臣団を統率し、複雑な外交戦を勝ち抜くためには、高度な教養と戦略的思考が不可欠であった。その知的背景を支えたのが、中国から伝来した漢籍であった。

- 漢籍の伝来と受容の歴史 : 日本は古代より中国の古典籍を積極的に受容してきたが、特に鎌倉時代から室町時代にかけて、宋や元に留学した禅僧たちが、仏典のみならず多くの漢籍を日本にもたらした 29 。京都の天龍寺や臨川寺といった禅宗寺院は「五山文学」と呼ばれる漢文学の一大中心地となり、宋・元版の書籍を覆刻した「五山版」が出版されるなど、漢籍が流通する基盤も整っていた 32 。

- 武将の必読書 : 武士階級のリーダーとなる者にとって、漢籍の素養は必須であった。『論語』『孟子』『大学』『中庸』からなる「四書」と、『易経』『書経』『詩経』『礼記』『春秋』からなる「五経」は、為政者としての倫理観や政治哲学を学ぶための基本図書とされた 34 。また、より実戦的な書物として、兵法書の古典である『孫子』は、リーダーシップと戦略を学ぶための教科書として広く活用された 35 。天下人となった徳川家康は、その中でも特に熱心な読書家として知られ、唐の太宗の治世を記録した『貞観政要』や、歴代の帝王学の要諦を集めた『群書治要』を深く愛読し、自ら費用を出して出版事業(伏見版、駿河版)まで行わせた 37 。

『戦国策』受容の様相――直接的影響と状況的類似

では、日本の戦国武将たちは『戦国策』をどの程度読んでいたのだろうか。提供された資料からは、江戸時代には広く読まれていたことが確認できるものの 13 、戦国時代当時において、『孫子』のように武将たちの必読書として広く浸透していたという直接的な証拠を見出すことは難しい。

しかし、本報告における比較分析の核心は、直接的なテキスト受容の有無を証明することにあるのではない。より重要なのは、両時代が直面した「状況の類似性」である。中央の権威が失墜し、実力のみが国家(領国)の存亡を決する乱世においては、道徳や理想論だけでは生き残れない。国家の利益を最大化するための、合理的で、時には非情とも言える戦略的思考が必然的に求められる。

したがって、日本の戦国武将たちは、たとえ『戦国策』という書物を読んでいなかったとしても、同様の過酷な状況下で、結果的に『戦国策』に描かれたような戦略的思考(合従連衡や遠交近攻に類する思考)に至った可能性が極めて高い。本稿における比較は、書物からの直接的な影響関係の証明に留まらず、乱世という極限環境が、異なる場所、異なる時代において、類似した戦略思考の収斂(コンバージェンス)を生み出すという、歴史のダイナミズムを明らかにすることを目的とする。

第三部:鏡合わせの乱世――『戦国策』のレンズで見る日本の戦国武将

本章では、前章までで整理した『戦国策』の思想と日本の戦国時代の状況を踏まえ、具体的なテーマを設定して両者を比較分析する。これにより、二つの「戦国」がいかに響き合うか、その具体的な様相を明らかにする。

1. 外交戦略の比較:「合従連衡」と「信長包囲網」

中国の戦国時代後期、強大化する秦を封じ込めるために六国が結んだ「合従策」は、日本の戦国時代に現れた「信長包囲網」と、その構造において驚くべき類似性を見せる。

- 構造的酷似性 : 15代将軍・足利義昭を名目上の盟主として、浅井・朝倉・武田・毛利・三好一族・石山本願寺といった反信長勢力が連携して織田信長を包囲した「信長包囲網」 39 。これは、突出した一つの強国(秦/織田)に対し、その周辺に位置する複数の勢力が連携して対抗するという点で、まさに「合従策」そのものであった 18 。どちらも、一強の台頭によって既存の秩序が崩壊することへの危機感から生まれた、多国間安全保障の枠組みであったと言える。

-

包囲網の打破戦略: この絶体絶命の危機に対し、織田信長が取った戦略は、秦が合従策を切り崩した「連衡策」や「遠交近攻」の思想と軌を一にするものであった。信長は、包囲網に参加する全ての勢力と同時に戦うという愚を犯さなかった。彼は、和睦、調略、そして圧倒的な武力による各個撃破を巧みに組み合わせ、包囲網を内側から、そして一つずつ解体していったのである。

例えば、三好三人衆とは一時的に和睦を結び 39、浅井・朝倉連合軍は姉川の戦いで撃破。さらに、彼らを匿った比叡山延暦寺を焼き討ちにして、聖域という概念を無効化し、敵の連携を断ち切った 40。そして、最大の脅威であった武田信玄が病死するという僥倖を捉えると、即座に反撃に転じ、将軍・足利義昭を京から追放して室町幕府を事実上滅亡させ、浅井・朝倉両氏を完全に滅ぼすことで、包囲網を崩壊に導いた 40。

この一連の動きは、包囲網という複雑な連合体を、個別の「一対一」の関係に分解し、優先順位をつけて順次処理していくという、極めて高度な戦略的思考の表れである。それはまさに、秦が最終的に天下統一を成し遂げた戦略の本質と通底するものであった 43。

2. 謀略の比較:「調略」と「離間の計」

実力伯仲の勢力がひしめく乱世において、正面からの武力衝突は双方に大きな損害をもたらす。ゆえに、敵の力を内部から削ぎ、戦わずして勝つための「謀略」が極めて重要な意味を持つ。『戦国策』に数多く記録されている「離間の計」のような謀略は、日本の戦国武将たちも得意とするところであった。

-

「謀聖」毛利元就と尼子氏攻め

: 中国地方の覇者となった毛利元就は、「謀(はかりごと)多きは勝ち、少なきは負け」を信条とし、謀略・調略を駆使したことで知られる

44

。その真骨頂が、難攻不落を誇った尼子氏の本拠・月山富田城攻めにおいて見られる。元就は、長期の兵糧攻めで城内の士気を低下させると同時に、巧みな心理戦・情報戦を仕掛けた。

尼子方の有力武将が次々と降伏し始めると、元就は城内に残る者たちの間に疑心暗鬼の種を蒔いた。特に、私財を投じて兵糧を運び入れるなど、忠誠心に厚いことで知られた筆頭家老の宇山久兼に対し、「毛利に内通し、城内で兵を集めて謀反を企てている」という偽情報を流したのである。この讒言を信じた当主の尼子義久は、あろうことか最も信頼すべき重臣である宇山久兼を自らの手で誅殺してしまった 44。これにより、尼子氏家臣団の結束は完全に崩壊し、月山富田城の落城は決定的となった。これは、敵の君主と重臣の関係を裂くことで組織を内部から崩壊させる、「離間の計」の典型的な成功例である 46。 -

黒田官兵衛と「戦わずして勝つ」

: 豊臣秀吉の天下統一を支えた天才軍師・黒田官兵衛の戦争哲学は、『孫子』の「戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり」という思想に深く根差している

36

。彼の真骨頂は、無益な殺生を避け、交渉と調略によって勝利を収める点にあった。

その象徴的な事例が、小田原城の無血開城である。秀吉率いる20万の大軍に包囲されながらも、名門の意地から籠城を続ける北条氏に対し、官兵衛は単身丸腰で城内に乗り込み、当主の北条氏政・氏直父子と対面。理を尽くして説得し、ついに無血開城を実現させた 36。その姿は、弁舌一つで国家の危機を救い、城を降伏させた『戦国策』の説客たちの活躍と見事に重なる。また、備中高松城を水没させた「水攻め」 48 や、本能寺の変という未曾有の危機に際して、主君の動揺を鎮め、後の天下取りの布石となる「中国大返し」を進言した奇抜な発想 36 は、状況を的確に分析し、常識にとらわれない知謀で局面を打開する、『戦国策』的な智恵の極致と言えるだろう。 - 斎藤道三の「国盗り」 : 一介の油売りから身を起こし、ついには主家を乗っ取って美濃一国を手中に収めた斎藤道三の生涯は、「下克上」という言葉を体現するものであった 50 。彼の行動原理は、儒教的な道徳や旧来の忠誠観ではなく、剥き出しの野心と実利の追求にある。その姿は、己の才覚一つで成り上がり、諸侯を翻弄した『戦国策』の策士たちそのものである。最終的に、実子である義龍と対立し、娘婿である織田信長に「美濃国を譲る」という遺言状を遺したとされる逸話は 52 、血縁という繋がりよりも、信長の持つ圧倒的な実力と将来性を見抜いた、徹底した現実主義者としての道三の面目躍如たるものである。

3. 為政者の比較:「縦横家」と日本の「軍師・外交僧」

乱世においては、君主の傍らで戦略を立案し、複雑な外交交渉を担う専門家の存在が不可欠となる。

- 外交の専門家たち : 『戦国策』の時代、その役割を担ったのが「縦横家」であった。彼らは特定の国家イデオロギーに縛られることなく、自らの弁舌と知謀を商品として諸国を渡り歩く、国際情勢のプロフェッショナルであった 17 。日本の戦国時代において、これに類似した役割を果たしたのが、安国寺恵瓊(あんこくじえけい)に代表される「外交僧」である。彼らは、僧侶という比較的中立的な立場と、漢籍に通じた高度な教養を武器に、敵対する大名間の交渉や和議の調停で活躍した 53 。恵瓊が毛利家と織田家(豊臣秀吉)との間の講和を成立させた外交手腕は、まさに縦横家のそれに比肩するものであった。

- 現実主義的リーダーシップ――武田信玄 : 甲斐の虎・武田信玄の強さは、その軍事力のみならず、卓越した領国経営と現実主義的な外交戦略にあった。

- 人材登用 : 信玄は、家臣の身分や出自を問わず、実力のある者を積極的に登用した。また、重要な意思決定に際しては合議制を重んじ、家臣団の意見を広く吸い上げることで、組織全体の力を最大化するマネジメントを実践した 57 。この姿勢は、『戦国策』の有名な故事「先ず隗より始めよ」が示す、優れた人材を求める君主の理想的な姿と通底する。

- 外交・戦略 : 信玄の領国・甲斐は、今川、北条、上杉といった強国に四方を囲まれた、地政学的に極めて厳しい環境にあった。この状況から、彼は無謀な消耗戦を避け、「大勝ちするよりも負けない戦い」を志向し、常に国力を温存することを第一とした 57 。また、状況に応じて同盟と敵対を巧みに使い分け、常に自国が有利な立場に立てるよう、柔軟な外交を展開した 59 。このような理想論を排し、国益を最優先する現実主義的なリーダーシップは、『戦国策』で描かれる数々の優れた君主像と酷似している。

以下に、本節で論じた中国と日本の「戦国」における戦略と人物像の対応関係を一覧表として示す。

|

戦略・思想の類型 |

『戦国策』における事例・人物 |

日本の戦国時代における事例・人物 |

|

大国外交戦略 |

合従策(蘇秦)、連衡策(張儀)、遠交近攻(范雎) |

信長包囲網(足利義昭、諸大名)、信長の各個撃破 |

|

内部攪乱・謀略 |

離間の計、反間の計(楽毅と田単の逸話など) |

毛利元就による尼子氏への調略(宇山久兼の粛清) |

|

交渉による勝利 |

説客による都市の無血開城(魯仲連など) |

黒田官兵衛による小田原城の無血開城交渉 |

|

実力主義・人材登用 |

「先ず隗より始めよ」(燕の昭王) |

武田信玄の出自を問わない人材登用 |

|

遊説・外交の専門家 |

縦横家(蘇秦、張儀など) |

外交僧(安国寺恵瓊など)、軍師(黒田官兵衛) |

この表は、両時代の間に存在する構造的な類似性を視覚的に示している。異なる時代、異なる場所でありながら、乱世という環境がいかに普遍的な戦略と思考を生み出すかを、この比較は雄弁に物語っている。

第四部:思想の行方――権謀術数の時代から泰平の世へ

乱世を勝ち抜くための知恵であった権謀術数は、戦乱が終息し、新たな秩序が構築される時代において、どのように変容し、あるいは再評価されたのか。本章では、江戸時代における『戦国策』の受容と、天下人・徳川家康の思想的転換を考察する。

1. 江戸期における『戦国策』の再評価

泰平の世となった江戸時代、特にその中期において、戦国の知恵は新たな文脈で読み解かれることとなる。その中心人物が、思想家の荻生徂徠(おぎゅうそらい)である。

- 荻生徂徠と古文辞学 : 徳川幕府の公式イデオロギーとして朱子学が形式化・硬直化する中、荻生徂徠はそれを厳しく批判し、後世の解釈を排して孔子や孟子の時代の原典に直接立ち返るべきだとする「古文辞学」を提唱した。

-

徂徠思想と『戦国策』の親和性

: 徂徠の思想的特徴は、抽象的な道徳論よりも、社会を実際に機能させるための具体的な「制度」や「法」、そして政治・経済のあり方を論じる「経世論」を重視した点にある

61

。彼は、戦争の原因を君主の領土欲や権勢欲といった人間の生々しい欲望にあると捉え

64

、千変万化する状況に的確に対応する「智」の重要性を説いた

64

。このような人間性の直視と、冷徹なまでの現実主義は、『戦国策』が描く世界観と極めて高い親和性を持つ。

後世の儒学者が眉をひそめるような『戦国策』の権謀術数の世界も、徂徠にとっては、形骸化した道徳論などではなく、人間社会と政治のダイナミズムを活写した、生きた「政治学の原典」として映ったはずである。彼が、個人の道徳や武勇伝としての「武士道」を批判し、国家を統治するための公的な「軍制」へと改革すべきだと論じた点も 65、個人の英雄譚よりも国家戦略を主題とする『戦国策』の視点と通じるものがある。

2. 「武」から「文」への転換:徳川家康の治世

一方で、戦国時代そのものを終わらせた天下人・徳川家康は、権謀術数の論理に対して異なるアプローチを取った。

- 乱世の勝者の選択 : 徳川家康は、数多の裏切りや謀略が渦巻く戦国時代を、その卓越した忍耐力と戦略眼で勝ち抜いた、まさに『戦国策』的な世界の体現者であった。彼は、その生涯を通じて権謀術数の有効性と、そしてその危険性を誰よりも深く理解していたはずである。

-

「文治」への思想的転換

: しかし、天下統一を成し遂げた家康が、その後の国家統治の指針として重視したのは、『戦国策』のような乱世の書ではなかった。彼が熱心に学び、自ら出版までさせたのは、唐の太宗の平和な治世を記録した『貞観政要』や、古代からの帝王学の要諦を集大成した『群書治要』といった、まさに「治世の書」であった

37

。

この家康の行動は、単なる個人的な読書趣味に留まらない、壮大な思想的転換の試みであったと解釈できる。それは、乱世を生き抜くための知恵(『戦国策』的な知)と、泰平の世を統治するための知恵(『貞観政要』的な知)を明確に区別し、国家の価値観そのものを前者から後者へと移行させようとする強い意志の表れであった。自らが用いた権謀術数が、社会を不安定にし、新たな戦乱の火種となりかねないことを熟知していたからこそ、家康はそれを封印し、「武」による支配から「文」による支配へ、すなわち法と制度、そして儒教的秩序に基づいた安定社会の構築を目指した。これは、戦国という時代そのものを「克服」しようとする、乱世の最終勝者ならではの、深遠な思想的到達点であったと言えるだろう。

結論:普遍性と独自性――二つの「戦国」が現代に問いかけるもの

本報告書は、中国の古典『戦国策』をレンズとして、日本の戦国時代を比較分析してきた。この考察を通じて、いくつかの重要な結論が導き出される。

第一に、 乱世における権力闘争の様相には、時代や場所を超えた普遍的な法則が存在する ことである。中央権威が失墜し、実力主義が支配する社会では、国家(あるいは組織)の存亡を賭けた生存競争が激化する。その中で、信長包囲網と合従策、毛利元就の謀略と離間の計、黒田官兵衛の交渉術と説客の弁論といった、驚くほど類似した戦略や人物類型が出現する。これは、人間と組織が置かれた状況が、必然的に特定の思考や行動パターンを生み出すことを示唆している。

第二に、 日本の戦国時代が示した歴史の独自性 である。武士という特異な身分層が権力闘争の主役であったこと、天皇や将軍といった伝統的権威が完全に消滅することなく、利用され、あるいは象徴として存続し続けたこと、そして最終的に、徳川家康という傑出したリーダーによって、権謀術数の論理そのものを乗り越え、「文治」を基盤とする二百六十年以上の長期安定政権(江戸幕府)が樹立されたこと。これは、中国が秦による武力統一の後も王朝の興亡を繰り返した歴史とは異なる、日本独自の帰結であった。

最後に、『戦国策』の現代的価値である。この書物は、単なる二千年以上前の中国の古典ではない。それは、権力の本質、交渉の技術、戦略的思考、そして何よりも変わることのない人間の性を、生々しく映し出す普遍的な鏡である。この鏡を通して、我々は日本の戦国時代をより深く理解できるだけでなく、現代の国際政治や企業間競争、組織内の力学といった、あらゆる人間社会の営みを新たな視点から分析することができる。

二つの「戦国」の物語は、我々に対し、秩序がいかにして崩壊し、混沌の中からいかにして新たな秩序が生まれるのかを問いかける。そして『戦国策』は、その問いに対する、時代を超えた無数のヒントと教訓を、今なお我々に提供し続けているのである。

引用文献

- 春秋・戦国時代 - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0203-027_1.html

- 戦国時代(中国) - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/glossary/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%EF%BC%88%E4%B8%AD%E5%9B%BD%EF%BC%89/

- 幕府の衰退と庶民の台頭/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/120912/

- 室町時代から戦国時代・安土桃山時代/ホームメイト - 中学校 https://www.homemate-research-junior-high-school.com/useful/20100_junio_study/1_history/muromachi/

- 「戦国策」部下に負けたくないという短慮軽率 | PRESIDENT Online ... https://president.jp/articles/-/3039?page=1

- 戦国策 知っておくべき中国国学の経典 中国語版書籍/战国策 不可不知的中华国学经典 https://xhscjp.com/shopdetail/000000014950/

- 戦国策【「戦国時代」という名の由来となった歴史書の解説】 - 中国語スクリプト http://chugokugo-script.net/rekishi/sengokusaku.html

- 戦国策 - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0203-035_0.html

- せんごくさく【戦国策】 | せ | 辞典 - 学研キッズネット https://kids.gakken.co.jp/jiten/dictionary03400510/

- 劉向の生涯~前漢時代に数万の書物を分類した目録学の祖~ - 中国語スクリプト http://chugokugo-script.net/rekishi/ryuukyou.html

- 劉向(リュウキョウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8A%89%E5%90%91-149579

- 戦国策解説 http://gongsunlong.web.fc2.com/sengokusakukaisetu.pdf

- 戦国策(センゴクサク)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E7%AD%96-88219

- 戦国策 - 致知出版社 https://www.chichi.co.jp/info/anthropology/history_classics/2018/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E7%AD%96/

- 戦国策 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E7%AD%96

- 戦国策 http://www.ccv.ne.jp/home/tohou/c-sengokusku.html

- 縦横家(ジュウオウカ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B8%A6%E6%A8%AA%E5%AE%B6-76756

- 合従連衡 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E5%BE%93%E9%80%A3%E8%A1%A1

- 蘇秦【合従策によって超大国・秦に対抗しようとした弁舌家】 - 中国語スクリプト http://chugokugo-script.net/rekishi/soshin.html

- 縦横家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B8%A6%E6%A8%AA%E5%AE%B6

- 張儀/連衡 - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0203-066_2.html

- 縦横家 - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0203-066.html

- 小议“远交近攻”与现代外交的关系 https://www.mfa.gov.cn/zwbd_673032/ywfc_673029/201204/t20120406_9651649.shtml

- 第二十三计:“远交近攻” - 中国国防报 http://www.81.cn/gfbmap/content/2018-06/28/content_209576.htm

- 遠交近攻- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%81%A0%E4%BA%A4%E8%BF%91%E6%94%BB

- 远交近攻- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%81%A0%E4%BA%A4%E8%BF%91%E6%94%BB

- 室町・戦国・安土桃山・江戸時代 | 稲作から見た日本の成り立ち - クボタ https://www.kubota.co.jp/kubotatanbo/history/formation/generation_03.html

- 室町時代 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A4%E7%94%BA%E6%99%82%E4%BB%A3

- 日本仏教 (広済寺ホームページ) https://www.kosaiji.org/Buddhism/nippon.htm

- 栄西と禅宗の伝来:二度目の渡宋がもたらしたもの|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/nd3437a98e3ac

- 書蹟・典籍 | 文化財 | 東福寺 日本最古の最大級の伽藍 https://renewal.tofukuji.jp/cultural_properties/brush_nationality.html

- 漢籍伝来 [978-4-585-05445-0] - 勉誠社 https://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=5445

- 五山文学 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E5%B1%B1%E6%96%87%E5%AD%A6

- 戦国大名が『源氏物語』を読んだのはなぜ? 戦国武将と意外な読書の遍歴 | ダ・ヴィンチWeb https://ddnavi.com/article/d296965/a/

- 戦国武将の学び/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96783/

- 黒田官兵衛に学ぶ経営戦略の奥義“戦わずして勝つ!” - ランチェスター ... https://sengoku.biz/%E5%87%BA%E7%89%88%E7%89%A9/%E9%BB%92%E7%94%B0%E5%AE%98%E5%85%B5%E8%A1%9B%E3%81%AB%E5%AD%A6%E3%81%B6%E7%B5%8C%E5%96%B6%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%81%AE%E5%A5%A5%E7%BE%A9%E6%88%A6%E3%82%8F%E3%81%9A%E3%81%97%E3%81%A6

- 漢籍を収集し、活字をつくった「読書家」【徳川家康 逆転の後半生 ... https://serai.jp/hobby/1108599

- 実は読書家だった家康公、何を読んでいた? https://www.ieyasu.blog/archives/5322

- 信長包囲網 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E9%95%B7%E5%8C%85%E5%9B%B2%E7%B6%B2

- 織田信長の戦略地図~尾張を統一後、上洛を見据えて美濃攻略へ - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/894/?pg=2

- 信長を窮地に陥れた〈信長包囲網〉。将軍・足利義昭の策謀とふたつの幕府【麒麟がくる 満喫リポート】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1015959/2

- 1570年 – 72年 信長包囲網と西上作戦 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1570/

- 中国攻め - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94%BB%E3%82%81

- 尼子方の月山富田城を降伏させた毛利元就の謀略とは? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/19490

- 日本のマキャベリアン~毛利元就 – Guidoor Media | ガイドアメディア https://www.guidoor.jp/media/mori-motonari-japanese-mcaberian/

- 打つ手に失策なし! 軍師・賈クの名策略5選 https://sangokushirs.com/articles/50

- 離間計 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A2%E9%96%93%E8%A8%88

- 第36回 『軍師官兵衛』に学ぶ生涯勝ち続ける法~信長・秀吉・家康が最も頼り最も恐れた男 https://plus.jmca.jp/tu/tu36.html

- 知将・黒田官兵衛の「状況に応じて戦略を立てる力」|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-099.html

- 「斎藤道三」美濃のマムシの国盗りは実際は親子2代で成し得たものだった? https://sengoku-his.com/76

- 斎藤道三は二人いた!親子で成した新説「国盗り物語」 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/75390/

- 『国盗り物語』で描かれた斎藤道三の「美濃国譲り状」 なぜ - サライ.jp https://serai.jp/hobby/394530

- 安国寺恵瓊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%9B%BD%E5%AF%BA%E6%81%B5%E7%93%8A

- 秀吉と隆景から評価された安国寺恵瓊の「洞察力」 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/39675

- 安国寺恵瓊 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/ankokuji-ekei/

- 安国寺恵瓊(アンコクジエケイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%89%E5%9B%BD%E5%AF%BA%E6%81%B5%E7%93%8A-14471

- 武田信玄のすべてー愛された男の生き方ー https://life-and-mind.com/shingen-human-52279

- 武田信玄が戦国最強軍団を築けた秘密?それは、家臣の意見を採用する合議制にあった【前編】 https://mag.japaaan.com/archives/140532

- 『戦国最強』武田信玄|将軍も騙された恐ろしすぎる軍略 https://sengokubanashi.net/person/takedashingen-saikyo/

- 【これを読めばだいたい分かる】 武田信玄の歴史 - note https://note.com/sengoku_irotuya/n/n9ff28c2155cc

- 荻生徂来にみる、指導者が問われること|学び!と歴史|まなびと|Webマガジン - 日本文教出版 https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/manabito/history/history053/

- 荻生徂徠素人の読み方 : 『政談』を学ぶ https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/AN00234610-20121001-0199.pdf?file_id=88471

- 一橋大日本史/2023年第1問_解法のヒント https://tsuka-atelier.sakura.ne.jp/ronjutu/hitotsubashi/kakomon/kaisetsu/kaisetsu231.html

- 徂徠学の原型――『孫子国字解』の思想 https://ajih.jp/backnumber/pdf/16_02_03.pdf

- 表現する人間—徂徠学派から賀茂真淵への思想的継受関係についての一研究—(板東 洋介) https://www.l.u-tokyo.ac.jp/postgraduate/database/2013/46.html