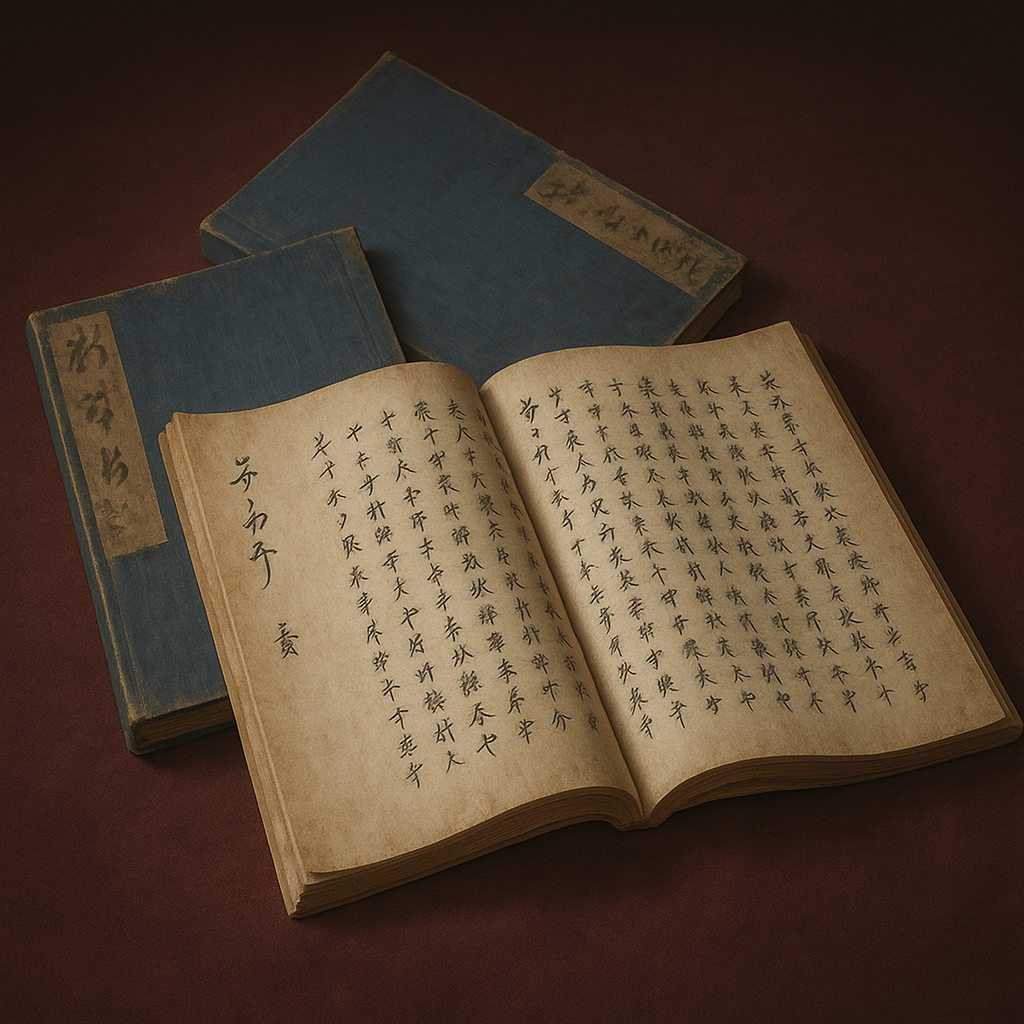

梅津政景日記

『梅津政景日記』は、佐竹氏の秋田転封後の苦闘を記す。政景は能吏として藩財政を立て直し、戦国から近世への移行期の社会を活写した。

『梅津政景日記』の総合的研究 ―戦国の残映と近世の黎明―

序論:時代の証言者、梅津政景

本報告書は、久保田藩(秋田藩)の家老・梅津政景が遺した『梅津政景日記』を、戦国時代の価値観や社会システムが、近世的な徳川幕藩体制へと移行していく過渡期のダイナミズムを記録した第一級の史料として分析するものである。単なる事実の羅列に留まらず、日記の記述の背後にある因果関係や、それが示唆するより広範な歴史的意味を解き明かすことを目的とする 1 。

日記が記されたのは慶長17年(1612年)から寛永10年(1633年)であり、時代区分上は江戸時代初期にあたる 3 。しかし、その内容は、関ヶ原の戦いの結果生じた大名の国替え、それに伴う藩体制のゼロからの構築、未だに残る戦国的な法意識や社会慣習など、戦国時代の「帰結」と「残滓」に満ちている。したがって、「戦国時代という視点」で読み解くことによってのみ、本史料の真価は明らかになる。

筆者である梅津政景は、単なる記録者ではない。彼は藩主佐竹義宣の側近として、秋田藩の創設という事業の中核を担った実務家であり、政策決定者であった 4 。彼の日記は、一個人の視点を通して、藩経営の生々しい現実と、時代を動かしたマクロな政治変動とが交差する様を捉えているのである。

第一部:激動の時代と久保田藩の成立

この部では、日記が書かれるに至った歴史的背景、すなわち戦国時代の終焉とそれに伴う佐竹氏の運命、そして日記の筆者である梅津政景の人物像を深く掘り下げる。

第一章:戦国時代の終焉と佐竹氏の転封

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いは、徳川家康が実質的な天下人としての地位を確立する画期であった 7 。戦後、家康は豊臣恩顧の大名をはじめとする諸大名の力を削ぐため、大規模な領地替え(国替え)や改易を断行した 8 。これは、戦国時代的な権力の流動性を終焉させ、幕府を頂点とする新たな支配秩序を構築するための強力な手段であった 7 。

この歴史の奔流の中で、佐竹義宣は関ヶ原での曖昧な態度を咎められ、慶長7年(1602年)、本拠地であった常陸水戸54万石から、出羽秋田20万5800石へと大幅な減封の上で転封させられた 6 。これは佐竹氏にとって壊滅的な打撃であり、政治的地位の低下のみならず、深刻な経済的危機をもたらした。石高は半分以下に減少したにもかかわらず、常陸時代からの膨大な家臣団を維持する必要があったためである 12 。藩の財政は当初から極度に逼迫し、藩の直轄領はわずか6万石程度で、収入の約7割は家臣の知行地(給与として与える土地)に充てられていた 12 。

秋田への移封は、単なる引っ越しではなかった。在地勢力との関係構築、家臣団の再編成、新たな城と城下町の建設、そして何よりも財源の確保など、ゼロから統治システムを構築する困難な事業であった 12 。特に、隣接する南部藩や津軽藩との境界問題は、常に緊張をはらむ外交課題であった 14 。

歴史記録は多くの場合、勝者である徳川幕府の視点や、幕府にうまく順応した藩の視点で語られがちである。しかし佐竹氏は、関ヶ原の「敗者」として、懲罰的な国替えを命じられた立場にあった。『梅津政景日記』は、この逆境の中からいかにして藩を存続させ、新たな統治体制を築き上げていったかという、苦闘の記録に他ならない。したがって、この日記は徳川体制の成立を、その下で「痛み」を伴う再編を強いられた側の生々しい視点から描き出しており、幕府の公式記録などからは見えてこない、近世国家形成のもう一つの側面を明らかにしている。この「逆境からの再建」という文脈こそが、日記の記述、特に鉱山開発への執着や徹底した内政記録の動機を理解する鍵となるのである。

第二章:日記の主、梅津政景の人物像

『梅津政景日記』の筆者である梅津政景は、天正9年(1581年)、下野国(現在の栃木県)に生まれた 15 。父は宇都宮氏の家臣であった梅津道金と伝わる 4 。政景は当初、主君・佐竹義宣の茶坊主、すなわち身の回りの世話をする近習という低い身分からそのキャリアをスタートさせた 4 。しかし、彼は算用(会計・財務)と文筆の能力に非常に長けており、その実務能力を義宣に認められ、次第に頭角を現していく 4 。

佐竹氏が秋田へ移封されると、政景の能吏としての才能は、藩の創設という未曾有の事業において不可欠なものとなった。慶長14年(1609年)には藩財政の生命線となる院内銀山の奉行に任じられ、その後も惣山奉行、勘定奉行、久保田町奉行といった要職を歴任した 4 。慶長19年(1614年)の大坂冬の陣、翌年の夏の陣では、藩の金銀出納という重要な役目を果たし、その功績もあって藩の財政・行政の中枢を担う存在へと上り詰めた 4 。最終的には、兄である梅津憲忠の死後、家老に就任し、名実ともに藩政を統括するに至るのである 2 。

彼は単なる行政官僚ではなかった。藩内の政敵であった川井忠逮の成敗に際しては、主君の命を受け、自らとどめを刺すという武人としての一面も見せている 4 。この出来事は彼の出世の一つの契機になったとも言われる。また、慶長20年(1615年)の大坂夏の陣にも実際に参陣しており、戦場の経験も持つ武将であった 6 。

さらに、政景は当代一流の文化人でもあった。鷹狩、鉄砲、馬術といった武芸百般に通じているだけでなく、香、連歌、能楽、そして茶の湯(数寄)といった文化的活動にも深い造詣を持っていたことが日記から窺える 4 。特に、藩主・義宣が能楽を奨励した影響もあり、政景自身が狂言を演じたという記録や、身分を超えた交流の場として機能していた茶会を頻繁に催したり、参加したりする様子が詳細に記されている 4 。

主君・義宣からの信頼は絶大であり、その関係は終生変わらなかった。寛永10年(1633年)に義宣が参勤交代先の江戸で亡くなると、政景自身も重病の床にあったが、病を押して葬儀の一切を取り仕切った 6 。しかし、その心労と無理がたたって病状が悪化し、主君の死からわずか2か月後、後を追うようにして53歳でこの世を去った 4 。彼の克明な日記は、死のわずか4日前の同年3月6日まで綴られている 3 。

梅津政景のキャリアパスそのものが、戦国から江戸への時代の移行を体現していると言える。彼の出世のきっかけには、主君への近さや政敵排除という武功といった、戦国的な立身出世の要素が見られる 4 。一方で、彼が藩の中枢に登り詰めた最大の理由は、鉱山経営や財政再建といった「能吏」としての卓越した官僚的実務能力であった 4 。これは、武力から統治へと社会の重心が移る近世(江戸時代)的な価値観を反映している。一人の人間の生涯に、二つの時代の要請が凝縮されており、彼は戦国武士の気風を残しつつ、近世的な行政官僚へと変貌を遂げた、まさに「移行期の人間像」の典型例なのである。

【表1:梅津政景 略年譜と役職の変遷】

|

年(西暦) |

政景の年齢 |

役職・出来事 |

関連する日記の記述・歴史的背景 |

典拠 |

|

天正9年(1581) |

1歳 |

下野国にて誕生。 |

織田信長が天下統一を進める時代。 |

15 |

|

慶長7年(1602) |

22歳 |

佐竹氏の秋田転封に従う。 |

関ヶ原の戦いの戦後処理による国替え。 |

6 |

|

慶長8年(1603) |

23歳 |

川井忠逮の成敗に関与。 |

出世の契機となった事件。 |

4 |

|

慶長14年(1609) |

29歳 |

院内銀山奉行に就任。 |

藩財政再建の要となる鉱山経営に着手。 |

4 |

|

慶長17年(1612) |

32歳 |

再び院内銀山奉行に就任。 『梅津政景日記』起筆。 |

日記はこの年の2月28日の赴任日から始まる。 |

3 |

|

慶長19年(1614) |

34歳 |

惣山奉行に就任。大坂冬の陣に従軍。 |

藩内の全鉱山を統括。金銀出納を担当。 |

4 |

|

寛永2年(1625) |

45歳 |

家老格に任命される。 |

藩政の中枢に参画。 |

4 |

|

寛永7年(1630) |

50歳 |

兄・憲忠の死後、家老に就任。久保田町奉行を兼務。 |

名実ともに藩政の最高責任者の一人となる。 |

4 |

|

寛永10年(1633) |

53歳 |

1月、主君・佐竹義宣が江戸で死去。3月6日、日記の筆を置く。3月10日、死去。 |

義宣の葬儀を指揮した後、後を追うように亡くなる。 |

4 |

第二部:『梅津政景日記』の多角的分析

この部では、日記の具体的な記述内容に分け入り、藩政の三大課題であった「財政」「都市建設」「政治・外交」の三つの側面から、その史料的価値を徹底的に分析する。

第三章:藩財政の生命線―鉱山経営と経済政策の実態

前述の通り、常陸から秋田への大幅な減封は、久保田藩の財政に壊滅的な打撃を与えた 12 。この危機的状況を打開するため、藩主・義宣が活路を見出したのが、領内に豊富に埋蔵されていた鉱物資源と、秋田杉に代表される森林資源であった 12 。『梅津政景日記』は、この資源開発による財政再建策の最前線を、担当責任者の視点から記録した比類なきドキュメントである。

政景は院内銀山奉行、そして藩内の全鉱山を統括する惣山奉行として、藩の最重要プロジェクトであった鉱山開発を長年にわたり指揮した 4 。日記が慶長17年(1612年)に彼が院内銀山に赴任した日から始まっていること自体、彼のキャリアと鉱山経営がいかに不可分であったかを雄弁に物語っている 3 。日記には、坑内に溜まる地下水を排出するための水抜き坑(大切坑)の掘削計画など、生産性向上を目指した当時の最先端の鉱山技術に関する具体的な記述が見られる 21 。これは、藩が主導して計画的なインフラ投資を行っていたことを示している。院内銀山は藩財政に絶大な貢献を果たし 12 、政景が奉行を務めた時期は開発初期の「盛り山」にあたり、幕府へ納めた運上銀の額から逆算すると、年間で相当量の銀を産出していたと推定されている 21 。また、鉱山町には全国から多数の労働者が集住し、一つの巨大な消費市場を形成した。藩は彼らへの米の販売を管理し、物価を統制することで、鉱石そのものだけでなく、関連する経済活動からも安定的な収入を得ていた 23 。

鉱山開発と並行して、政景は藩の通貨政策にも深く関与した。日記の寛永9年(1632年)10月3日の条には、領内で通用する通貨として、藩が品位を保証した極印銀を丁銀・豆板銀の形状に鋳造し、それ以外の銀(特に品質の劣る切目銀)の流通を禁じるという、藩独自の通貨発行と管理政策を実行した記録がある 19 。さらに、同月18日には京銭(京都を中心に流通していた質の良い銭貨)の通用を命じる高札を立てるなど、領内経済の安定と統一を試みていたことがわかる 19 。

久保田藩の一連の経済政策は、戦国大名の領国経営の論理を、近世的な幕藩体制の枠組みの中で応用・発展させたものと解釈できる。戦国大名は、領国を富ませ兵を強くする「富国強兵」のために、金山・銀山の直轄経営や商業の保護育成を積極的に行った。佐竹氏も常陸時代から金山経営のノウハウを蓄積していた 24 。農業基盤である石高を大幅に失った佐竹氏は、この戦国時代的な「資源開発・殖産興業」のノウハウを、藩の生き残りをかけて最大限に活用したのである。しかし、その活動はもはや完全に自由ではなかった。幕府への運上銀の納付義務 21 や、幕府が統制する全国の通貨体系との関係 19 など、徳川幕府という中央権力の存在を常に意識する必要があった。したがって、日記に記録された経済政策は、戦国的な自律的領国経営の論理と、近世的な中央集権体制への従属という二つの条件が交錯する中で生まれた、過渡期ならではのハイブリッドな経済戦略の実態を示しているのである。

【表2:久保田藩の財政構造(慶長~寛永期)の推定】

|

項目 |

石高/金額(推定) |

備考 |

典拠 |

|

表高 |

20万5,800石 |

幕府に公認された公式の石高。軍役負担の基準となる。寛文4年(1664年)に確定。 |

13 |

|

実高 |

32万石超 |

実際の領内の生産力。表高を大幅に上回っていた。 |

13 |

|

藩の直轄領収入 |

約6万石 |

藩が直接支配し、年貢を徴収できる土地からの収入。総石高に比して極めて少ない。 |

12 |

|

家臣への俸禄支出 |

約14万5,800石相当 |

表高の約7割が家臣の知行地として配分されており、藩財政を極度に圧迫した。 |

12 |

|

鉱山からの収入 |

藩財政の最重要基盤 |

院内銀山をはじめとする鉱山からの収入が、赤字財政を補填する生命線であった。 |

12 |

|

林業からの収入 |

重要財源 |

秋田杉の伐採・販売も、鉱山と並ぶ重要な収入源であった。 |

17 |

第四章:近世都市「久保田」の誕生

梅津政景は、藩の最高職である家老と兼任で、城下町・久保田の町奉行も務めていた。そのため、日記には城下町建設に関する記事が豊富に残されている 18 。これは、戦乱で荒廃した土地に新たな政治・経済の中心地を創り出す、近世初期の典型的な都市開発の生々しい記録である。

日記の記述からは、久保田城(石垣のない土塁の城であったと記される 25 )を中心に、侍町や町人町を計画的に配置していく都市計画の様子が窺える。また、城下の堀川の普請(工事)に関する記録は 25 、都市機能に不可欠なインフラ整備が藩主導で着実に進められていたことを示している。

町奉行としての政景の職務は、物理的な都市建設に留まらない。彼は、城下の治安維持や住民間の紛争解決といった民政・司法の責任者でもあった。日記には、喧嘩口論の裁きや犯罪の記録、刑罰の執行に関する記述が含まれており、新たな社会における法と秩序の形成過程を伝えている 1 。さらに、商売に関する法令(例えば、不当な価格での買い叩きである「押買狼藉」の禁止など)を発布し、城下町の経済活動を統制しようとしていたこともわかる 26 。

久保田城下町の建設は、単なる都市開発プロジェクトではなかった。それは、戦国的な家臣団構造を、近世的な支配体制へと再編成するための、壮大な社会工学的な試みであった。戦国時代の家臣団は、それぞれの領地に土着し、半独立的な勢力として存在する「地方知行制」が主流であった 27 。佐竹氏も常陸時代には、そのような分権的な構造を持っていた 29 。しかし、近世大名は、家臣を強制的に城下町に集住させることで、彼らを土地の支配から切り離し、大名への経済的・身分的な依存度を高め、中央集権的な支配を強化しようとした 30 。

政景が町奉行として進めた久保田の町づくりは、まさにこのプロセスを実践するものであった。侍町を形成し、家格に応じて屋敷を割り当てることは 25 、家臣団を物理的に大名の管理下に置き、新たな身分秩序を可視化する行為に他ならなかった。したがって、日記に記された一連の町づくりの記録は、物理的なインフラ整備の記録であると同時に、戦国的な分権的家臣団を解体し、大名を頂点とする近世的な集権的官僚機構へと再構築していく、政治的・社会的な過程のドキュメントなのである。

第五章:幕藩体制下の政治と外交

『梅津政景日記』は、確立しつつある徳川幕府という巨大な中央権力の下で、一個の藩、特に「外様大名」である佐竹氏が、いかにして政治的に立ち回り、生き残りを図ったかを克明に記録している。

日記には、中央政局の動向を把握するための必死の努力が記されている。元和2年(1616年)の徳川家康の死に際しては、政景は藩主・義宣に同行して駿府に赴き、家康の側近であった天海僧正など幕府の要人を訪ね、病状に関する情報収集に奔走した 31 。中央の権力者の健康状態一つが、藩の運命を左右しかねないという、当時の緊迫した状況が伝わってくる。

また、幕府との公式なやり取りも詳細に記録されている。藩主の参勤交代への扈従、元和6年(1620年)の徳川和子(二代将軍秀忠の娘)の入内に際しての祝賀使、元和8年(1622年)の最上氏改易に伴う由利郡の領地受け取り交渉、そして寛永10年(1633年)に予定されていた幕府巡見使への対応準備などである 19 。これらは、確立しつつある幕藩体制という新たな政治秩序の中で、久保田藩がいかにして自らの立場を確保し、義務を果たそうと努めていたかを示す具体的な証拠である。

藩内の重要事件の記録も、幕府との緊張関係を色濃く反映している。宇都宮釣天井事件で失脚し、久保田藩に配流(お預け)となった元幕府老中・本多正純。その家臣である長谷川左近が、預かり先の横手城で病死した一件が、日記には複数回にわたって記されている 19 。幕府から預かった重要政治犯の配下を死なせてしまったことは、藩にとって一歩間違えれば幕府の咎めを受けかねない重大事であった。その処理を巡る藩内の緊張感が、日記の淡々とした記述の背後から伝わってくる。

そして、日記の最終盤を飾るのは、寛永10年(1633年)の藩主・佐竹義宣の死と、それに続く一連の出来事である 6 。江戸での主君の死、その霊柩の帰国、荼毘、そして自らの死に至るまでの緊迫した日々の記録は、藩の危機管理と権力移行の実際を伝える、他に類を見ない貴重な証言となっている。

これらの記述は、佐竹氏が譜代大名ではなく、関ヶ原での態度から幕府に常に警戒されていた「外様大名」であったという事実を念頭に置いて読む必要がある。日記に頻出する幕府関連の記述は、単なる業務記録ではない。家康の病状一つ、幕府巡見使の来訪一つが、藩の存続を揺るがしかねない一大事件であった 19 。本多正純の家臣を預かるという任務も、幕府への忠誠を示すと同時に、多大なリスクを伴う危険な仕事であった。これらの記述を総合すると、日記は、近世初期の外様大名が、中央の巨大な権力との間に常に存在する政治的力学の中で、いかに慎重に、そして必死に舵取りを行っていたかを物語る、ポリティカル・サバイバルの記録として読むことができるのである。

【表3:『梅津政景日記』に記録された藩内外の重要事件一覧】

|

年月日 |

事件概要 |

日記における記述の要点 |

歴史的意義 |

典拠 |

|

慶長19年~元和元年(1614-15) |

大坂の陣 |

政景自身も夏の陣に従軍(この期間の日記は欠落)。金銀出納を担当した記録が残る。 |

豊臣氏の滅亡と徳川幕府による天下統一の完成を決定づけた。 |

4 |

|

元和2年(1616) |

徳川家康の死去 |

藩主・義宣に同行し駿府へ。天海など幕府要人から情報を収集し、一進一退する容態に機敏に対応。 |

初代将軍の死は、幕藩体制の安定性を試す最初の試練であり、諸藩は固唾を飲んで情勢を見守った。 |

31 |

|

元和8年(1622) |

最上氏の改易 |

幕命により、改易された最上氏の旧領・由利郡の接収使者を務める。 |

隣接する大藩の改易は、久保田藩にとって領土拡大の機会であると同時に、幕府の権威を再認識させる出来事だった。 |

19 |

|

寛永9年(1632) |

本多正純の家臣の死去 |

藩に配流されていた本多正純の家臣・長谷川左近が横手で病死。その後の処理について複数回記録。 |

幕府の政治犯を預かるという外様大名の緊張を強いられる役割と、そのリスク管理の実態を示す。 |

19 |

|

寛永10年(1633) |

幕府巡見使の来訪準備 |

幕府から派遣される巡見使を迎えるための準備について、年明けから詳細に記録。 |

巡見使は諸藩の統治状況を監察する幕府の目であり、その対応は藩政の評価を左右する重要任務であった。 |

19 |

|

寛永10年(1633) |

藩主・佐竹義宣の死去 |

1月22日から2月17日にかけて、江戸での死去の報、霊柩の帰国、荼毘、天徳寺への納骨までを詳細に記録。 |

藩の創業者である初代藩主の死は、藩体制の安定性を揺るがしかねない最大の危機であった。 |

19 |

第三部:日記に映る社会と文化

この部では、政治や経済といったマクロな視点から、武士や庶民の日常、法意識、文化といったミクロな世界へと焦点を移す。ここにこそ、戦国から江戸への移行期の生々しい実態が映し出されている。

第六章:武士の日常と生活文化

『梅津政景日記』は、藩政記録であると同時に、近世初期の武士の日常と文化を知るための宝庫でもある。特に注目すべきは、儀礼や文化活動が単なる個人的な趣味ではなく、高度に政治的な意味合いを帯びていた点である。

日記には、鷹や鶴といった贈り物のやり取りが頻繁に記録されている 25 。これらは単なるプレゼントではなかった。鷹狩りは武士の武威の象徴であり、鷹そのものや鷹狩りで得た獲物の贈答は、主従関係や大名間の同盟・友好関係を確認、強化するための重要な政治的コミュニケーションであった 32 。また、鶴は将軍から下賜される最高の贈り物と見なされており、これを拝領することは大名にとってこの上ない栄誉であった 25 。

茶の湯(数寄)もまた、重要な政治の舞台であった。政景は藩主・義宣とともに、あるいは自ら主催して、頻繁に茶会(数寄)を催し、それに参加している 4 。茶室は、公式の場では難しい本音の交換や、デリケートな交渉が行われる「江戸のサロン」として機能していた。特に、参勤交代によって全国の大名が江戸に集う状況下では、茶の湯を通じて他藩の情報を得たり、幕府中枢との人脈を形成したりすることは、藩の生存戦略そのものであった 4 。

日記からは、参勤交代に伴う江戸詰めの生活と、国元である秋田での生活という、上級武士の二重生活の様子も窺える。特に政景のような単身赴任者の暮らしぶりや、江戸屋敷での藩の活動を知る上で貴重な情報が含まれている 25 。

興味深いのは、日記の後半が、政景自身の病との闘いの記録と化している点である。寛永7年(1630年)頃から体調を崩し、医者にかかり、薬や灸、さらには「銭」と呼ばれる治療法(詳細は不明だが民間療法の一種か)を受ける様子が克明に記されている 4 。これは、当時の武士階級がどのような医療を受け、病と向き合っていたかを知る、極めて個人的かつ貴重な記録である。

これらの記述から浮かび上がるのは、近世初期の武士にとって、文化活動は政治・軍事活動と不可分な、生存と地位向上のための戦略的ツールであったという事実である。茶の湯は情報戦の舞台であり 4 、鷹狩りは軍事演習と領地支配の誇示を兼ねていた 33 。特に、国替えによって弱体化した佐竹氏のような外様大名にとって、こうした文化的なネットワークを通じて幕府中枢や他大名と繋がりを保つことは、政治的に孤立しないための重要な生命線であった。政景がこれらの活動を忠実に記録しているのは、彼がその政治的・社会的含意を深く理解していたからに他ならない。日記は、文化が政治の延長として機能していた、戦国時代の名残を色濃く留めた時代の姿を証言しているのである。

第七章:「中世の残滓」―戦国の記憶と風習

『梅津政景日記』は、江戸幕府による新たな秩序が形成されつつある一方で、社会の深層には未だ戦国時代(中世)の荒々しい風習や法意識が根強く残っていたことを示している。日記は、この「中世の残滓」とも言うべき現象を、生々しく記録している。

その代表例が、刑罰のあり方である。『「梅津政景日記」読本』の目次には「はなと耳をそぐ刑罰」という項目があり、日記にそうした記述が含まれていることが示唆される 25 。これは、罪人の身体を損壊することで見せしめとし、恐怖によって社会秩序を維持しようとする、前近代的な法意識の典型である。また、キリシタンに対する火刑の記録なども、同時代の他の資料からは確認できる 35 。

「人の売買と質もの」に関する記述も、この時代の厳しい現実を物語っている 25 。江戸幕府は公式には人身売買を禁じていたが、実態としては、年季奉公という名目での事実上の人身売買や、人を質草とすることが横行していた 36 。これは、戦乱や度重なる飢饉によって生活基盤を破壊された人々が、自らや家族の身を売る以外に生きる術がなかったという、過酷な社会状況を反映している。

武家社会の掟として、戦国時代以来の「喧嘩両成敗」の原則も健在であった。佐竹氏が定めた軍法においても、理由の如何を問わず喧嘩をした者は双方とも成敗(死罪)すると厳しく定められている 26 。これは、個人の私的な争いが共同体全体の秩序を破壊することに繋がりかねないという、武家社会特有の危機意識の現れであった。

このように、日記が書かれた時代は、幕府が目指す統一的で文書に基づいた「法治」と、人々の意識や慣習の間に横たわる巨大な溝が存在した時代であった。幕府は武家諸法度などを通じて、全国に均一な法秩序を浸透させようと試みた。これは「人の支配」から「法の支配」への転換を目指す、画期的な試みであった。しかし、政景の日記が描く秋田の現実は、そうした理念が社会の末端にまで浸透するには、まだ長い時間が必要であったことを示している。「鼻や耳をそぐ」刑罰や「人の売買」は、幕府が理想とする近世的な秩序とは相容れない、戦国的な暴力性と希薄な人権意識を露呈している。政景は、幕府が示す新しい秩序と、領内に根強く残る古い慣習との間で板挟みになりながら、日々の統治を行わなければならなかった。日記は、この移行期の矛盾と緊張を、行政の最前線から活写した貴重な証言なのである。

第八章:庶民世界の断片

『梅津政景日記』は、その主たる目的が藩政の記録であるため、庶民の生活が中心的に描かれることはない。しかし、政景の筆は、時として藩政の枠を超え、彼が統治する領民たちの世界の断片を捉えている。これらの記述は、武士階級の視点からという限界はあるものの、当時の社会全体の空気感や庶民が直面していた現実の一端を垣間見せる貴重な窓となっている。

日記には、火事、風水害、雪害といった自然災害に関する記録が散見される 4 。これらの記録は、当時の人々の生活がいかに自然の猛威に対して脆弱であったか、そして藩がそれに対してどのような救済策や復旧策を講じたか(あるいは講じることができなかったか)を知るための重要な手がかりとなる。

また、科学的思考が普及する以前の時代らしく、当時の人々の世界観や精神性を映し出す記述も興味深い。藩主の葬儀の様子や寺社との関わりといった公式な信仰に関する記録に加え 19 、「怪猫」や「謎の発光体」といった、現代から見れば不可解な怪異現象に関する記述も含まれている 4 。これらは、合理性だけでは割り切れない、当時の人々の恐怖や畏怖の感情、すなわち彼らの精神文化を垣間見せるものである。

さらに、日記には交易や物流に関する情報も含まれている可能性がある。例えば、他の史料ではあるが、同時代には海外との交易品として生糸、香辛料、鉄、銅などが存在した記録があり 38 、日記にも港への船の入港記録などが含まれていれば、秋田が日本海交易のネットワークにどのように組み込まれていたかを解明する一助となる。

これらの断片的な記述は、藩政という公式な記録の隙間から、名もなき庶民の生活や、当時の人々の精神世界を垣間見せるものである。災害の記録は、武士だけでなく、その支配下にある農民や町人の生活を直撃した出来事の記録である。怪異の記録は、彼らの心性を映し出す鏡である。これらの断片を丹念に拾い集め、分析することで、大局的な政治史だけでは決して見えてこない、歴史の深層、すなわち生身の人間の営みを再構成することが可能になるのである。

結論:『梅津政景日記』が現代に語りかけるもの

『梅津政景日記』は、単なる一地方大名の家臣による個人的な記録ではない。それは、戦国という激動の時代が終わりを告げ、近世という新たな社会が産声を上げる、日本史の巨大な転換点を活写した、比類なき歴史的ドキュメントである。本報告書での多角的な分析を通じて、その価値は以下の三点に集約される。

第一に、本日記は藩経営の実態を伝えるリアルな「経営日誌」である。関ヶ原の戦いの結果、懲罰的な国替えという存亡の危機に直面した佐竹氏が、いかにして財政を再建し、統治機構を確立し、新たな土地に根を下ろしていったか。その苦闘のプロセスが、責任者である梅津政景自身の筆によって克明に記録されている。特に、農業基盤の脆弱さを補うために院内銀山の開発という資源集約型経済へと大きく舵を切った経営判断とその実行過程は、他の史料には見られない本史料ならではの大きな価値を持つ 12 。

第二に、本日記は戦国から江戸への「移行期」を解明する鍵である。本報告書で繰り返し論じてきたように、『梅津政景日記』の最大の価値は、戦国時代の制度や価値観が解体され、近世的な秩序が形成されていく「移行期」の様相を、政治・経済・社会・文化のあらゆる側面から具体的に記録している点にある 1 。法に残る過酷な身体刑、政治的ツールとして機能した文化活動、城下町集住によって集権化されていく家臣団の姿など、日記はまさに「生きた移行期の標本」と呼ぶにふさわしい。

第三に、一個人の記録が、時代の全体像を映し出す鏡となっている点である。梅津政景という、戦国武士の気風と近世官僚の実務能力を兼ね備えた一人の人物の目を通して、我々は久保田藩の創設というミクロな出来事と、徳川幕府による天下統一というマクロな歴史の潮流が、どのように連関していたかを具体的に知ることができる。個人の記録でありながら、これほどまでに時代の全体像を映し出す史料は稀であり、その価値は計り知れない。

本報告書は、『梅津政景日記』の総合的な分析を試みたが、日記に秘められた情報は依然として尽きることがない。日記に記された鉱山技術、都市計画、法制度、さらには医療や文化活動といった個別のテーマは、それぞれが専門的な研究の対象となりうる豊かな情報を含んでいる。本報告書が、この貴重な史料への理解を深める一助となり、さらなる多角的な研究が進展する足がかりとなることを期待する。

引用文献

- 梅津政景日記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%85%E6%B4%A5%E6%94%BF%E6%99%AF%E6%97%A5%E8%A8%98

- 梅津政景(うめづ まさかげ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%A2%85%E6%B4%A5%E6%94%BF%E6%99%AF-1058309

- 梅津政景日記(ウメヅマサカゲニッキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%A2%85%E6%B4%A5%E6%94%BF%E6%99%AF%E6%97%A5%E8%A8%98-35236

- 『 梅 津 政 景 日 記 』 にみる能楽と茶の湯 - 秋田大学学術情報 ... https://air.repo.nii.ac.jp/record/4173/files/akishi61-53.pdf

- 【伝統行事】岩関神社祭典 – 特定非営利活動法人二ツ井町観光協会 https://futatsui.com/elementor-9559-4-3-2-2-3-6/

- 梅津政景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%85%E6%B4%A5%E6%94%BF%E6%99%AF

- 戦国時代はいつからいつまで? 定説なき時代の境界線を徹底解説 - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/column/sengokujidai/

- 歴史に見る合議制/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/77606/

- 日本史/江戸時代 - ホームメイト - 名古屋刀剣ワールド https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/period-edo/

- 江戸幕府を開いた徳川家康:戦国時代から安定した社会へ | nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b06907/

- 徳川家康の功績と日本の歴史への影響力 - 個別指導のWhyLab https://whylab.jp/column/20230811103823-4686fefa-183c-4277-a34f-96854eab5041

- 久保田藩:秋田県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/edo-domain100/kubota/

- 久保田藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E4%BF%9D%E7%94%B0%E8%97%A9

- 明治維新にかけて藩境という重要な役割を果たした大館の歴史【秋田県】 https://jp.neft.asia/archives/29208

- 梅津政景- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%A2%85%E6%B4%A5%E6%94%BF%E6%99%AF

- 梅津政景- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%A2%85%E6%B4%A5%E6%94%BF%E6%99%AF

- 秋田県公文書館所蔵 県指定有形文化財 | 美の国あきたネット https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/8140

- [古文書]主な収蔵資料 | 美の国あきたネット - 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/392

- 大日本古記録 梅津政景日記九 syoho02-pub - 東京大学史料編纂所 https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/publication/syoho/02/pub_kokiroku-umedu-09.html

- 『梅津政景日記』 : 江戸時代初期東国語文献 - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/2332668/p045.pdf

- 秋田大学 鉱山絵図・絵巻デジタルギャラリー:コンテンツ一覧 https://archive.keiyou.jp/akitaunivda/Archive/List?archiveId=minepic&doi=59.9999%2F0RT000000Y&p=1&vMode=0

- 院内銀山(インナイギンザン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%99%A2%E5%86%85%E9%8A%80%E5%B1%B1-33175

- 院内銀山と阿仁鉱山が支えた久保田藩 - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/17806/?pg=2

- 「梅津政景日記」から見る金山銀山メモ①|カクトひかりみず - note https://note.com/shine_w1002/n/ncf4e5fdcfe10

- 「梅津政景日記」読本 http://www.mumyosha.co.jp/docs/98new/umezu.html

- 第十三章 佐竹氏の秋田移封 - 水戸市 https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/10830.pdf

- 【知行】 - ADEAC https://adeac.jp/nakatsugawa-city/text-list/d100030/ht010240

- 近世の武士と知行 - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1546823/p001.pdf

- 第十一章 佐竹氏の領国統一 - 水戸市ホームページ https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/10828.pdf

- 大名知行制(だいみょうちぎょうせい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E5%90%8D%E7%9F%A5%E8%A1%8C%E5%88%B6-2130039

- 秋田県公文書館 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000005160_00/H20_kikaku.pdf

- 『信長公記』にみる織田信長の鷹狩とその意味 - 立華の京都探訪帖 https://rikkakyoto.hatenablog.jp/entry/20230619/1687168800

- 秀吉と鷹狩り - 名古屋市博物館 https://www.museum.city.nagoya.jp/exhibition/owari_joyubi_news/falconry/index.html

- 将軍で犬の時代と鷹の時代に分かれる!? 江戸時代、犬と鷹はどちらが偉かったのか? | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1170672

- 秋田の殉教者 - カトリック新潟教区 https://www.catholic-niigata.net/akitamartyr

- 令和3年度東山紀念館館長講座 - 「女性をめぐる仙台藩・一関藩・盛岡藩の法」 - 一関市 https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/6,176383,c,html/176383/20241023-141500.pdf

- 第22回 解読文・解説 - 新潟県立図書館 https://www.pref-lib.niigata.niigata.jp/1b8446f94c08f7ae67441d7d895601a6/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E5%8F%A4%E6%96%87%E6%9B%B8%E8%AC%9B%E5%BA%A7/%E7%AC%AC21%E5%9B%9E%EF%BD%9E%E7%AC%AC30%E5%9B%9E/%E7%AC%AC22%E5%9B%9E/%E7%AC%AC22%E5%9B%9E%E3%80%80%E8%A7%A3%E8%AA%AD%E6%96%87%E3%83%BB%E8%A7%A3%E8%AA%AC

- 第5冊 - 全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/2/2433/2020_1_%E7%9F%B3%E8%A6%8B%E9%8A%80%E5%B1%B1%E7%9F%B3%E8%A6%8B%E9%8A%80%E5%B1%B1%E9%81%BA%E8%B7%A1%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf