水軍戦法巻一

『水軍戦法巻一』はゲーム内の架空書だが、村上水軍の海戦術がモデル。能島・来島・因島の三島村上氏が瀬戸内海を支配し、潮を制する戦術やほうろく火矢で名を馳せた。海賊停止令で終焉するも、近代に継承。

『水軍戦法巻一』の探求:戦国時代における海上戦術の真実

序論:『水軍戦法巻一』の正体と戦国水軍研究への誘い

『水軍戦法巻一』の特定と出自の解明

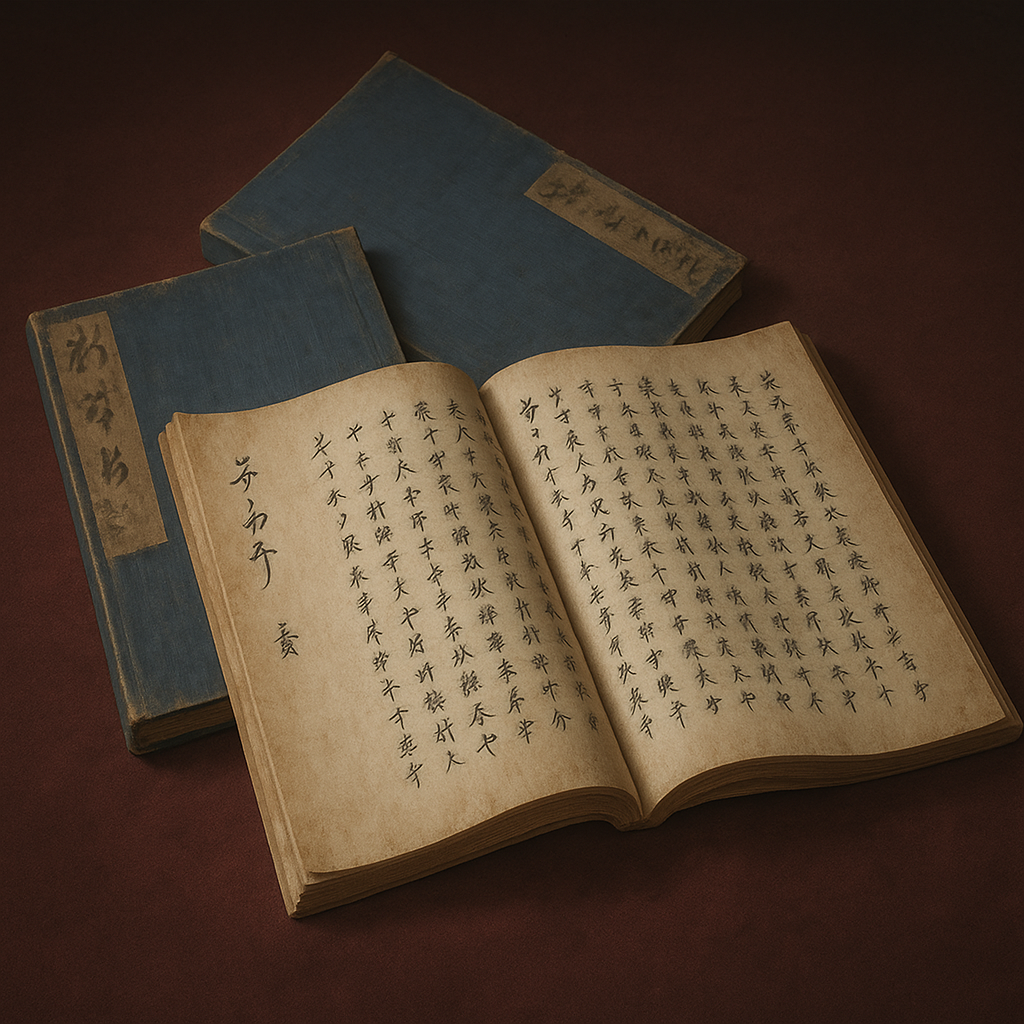

「水軍戦法の極意を記した書」として知られる『水軍戦法巻一』は、その名が示す通り、戦国時代の海上戦闘における高度な知識体系の存在を想起させる。しかし、徹底的な調査の結果、この書物は史実として存在する歴史的文献ではなく、歴史シミュレーションゲーム『信長の野望』シリーズに登場する架空のアイテム(家宝)であることが判明した 1 。

ゲーム内において『水軍戦法巻一』は、「能島や因島に伝わる水軍戦法が記されている」 1 、あるいは「九州の海賊衆が記した水軍戦法の書」 1 と設定されている。これを所有する武将は水軍の統率能力が向上するなど、水上戦において有利になる効果が与えられる。この設定は、瀬戸内海を支配した村上水軍や、倭寇としても活動した九州の松浦党といった、実在の海上勢力の卓越した操船術や戦闘技術から着想を得て創造されたものと考えられる。

このような架空の「秘伝書」が創作され、人々を魅了する背景には、陸上の戦国大名とは異なる独自の文化と技術を持ち、歴史の影で大きな役割を果たした水軍衆の存在そのものへの興味と、失われた彼らの知識体系への憧憬がある。

本報告書の目的と構成の提示

本報告書は、この架空の書物『水軍戦法巻一』を調査の出発点とする。しかし、その存在の有無を問うに留まらず、より本質的な問い、すなわち「戦国時代の水軍は、体系化された戦術理論を持っていたのか?」という疑問に答えることを目的とする。創作物を通じて我々が抱く「失われた秘伝」へのロマンと、史実における水軍の具体的な姿との間にある隔たりを埋めるべく、本報告書は以下の構成で、実在した水軍の兵法、組織、技術、そして歴史的役割を網羅的に解き明かす。

第一章では、現存が伝えられる数少ない水軍兵法書『村上舟戦要法』を中心に、その思想と後世への影響を分析する。第二章では、「海の戦国大名」とも呼ばれた村上水軍の実像に迫り、彼らの経済基盤や社会構造を明らかにする。第三章では、安宅船や焙烙火矢といった当時の最先端技術と、潮流を戦力化した独特の戦術を詳述する。第四章では、木津川口の戦いや文禄・慶長の役といった具体的な戦史を通じて、水軍が天下統一の過程で果たした役割とその限界を考察する。

最終的に、この探求を通じて、架空の書物が象徴する戦国水軍の真の姿を浮き彫りにし、その複雑で豊かな歴史的意義を提示する。

第一章:実在した水軍兵法書―『村上舟戦要法』を中心に

1-1. 現存する水軍兵法書『村上舟戦要法』

『水軍戦法巻一』は架空の書物であるが、そのモデルとなった可能性が最も高い実在の伝書として『村上舟戦要法』が挙げられる 2 。これは、戦国時代最強と謳われた村上水軍の戦術を体系的にまとめたとされる兵法書であり、その存在は後世に大きな影響を与えた。

著者は、村上水軍の中でも特に強勢を誇った能島村上家の当主、村上武吉(むらかみ たけよし)とされている 4 。武吉は、厳島の戦いで毛利元就に協力するなど、戦国中期の瀬戸内海で絶大な影響力を持った人物である。この兵法書は、彼が豊臣秀吉の「海賊停止令」によって本拠地能島を追われ、晩年を過ごす中で、自らの経験と一族に伝わる戦術の粋を集めて執筆したと伝えられている 5 。

『村上舟戦要法』の原本の現存状況や所蔵場所については、明確な記録が乏しい。しかし、その内容は断片的に伝わっており、愛媛県今治市にある村上海賊ミュージアムなどが関連資料を所蔵している可能性がある 6 。また、専門的な研究資料としては、瀬戸内水軍に関する古文書を集成した『戦国遺文-瀬戸内水軍編-』などが存在し、村上水軍の活動を一次史料から読み解くことができる 8 。

1-2. 『村上舟戦要法』に記された戦術思想

『村上舟戦要法』に記されたとされる戦術思想は、極めて実践的かつ合理的であり、村上水軍の強さの根幹をなすものであった。

天地人の理

村上水軍は、兵法の根本として「天地人」の教え、すなわち「天の時、地の利、人の和」を重んじたと伝えられる 9 。これは単なる精神論ではない。「板子一枚下は地獄」と称される過酷な海上において、天候や風向きといった気象条件(天の時)、潮流や島々の地形といった地理的要因(地の利)、そして船員たちの揺るぎない結束と信頼関係(人の和)は、作戦の成否、ひいては生死を直接左右する決定的な要素であった。この三つの要素を一体として捉える思想は、彼らの活動すべてに通底する実践哲学であった。

一点集中の原則

戦術の核心として、「すべての船が敵の一か所を攻撃する」という集中攻撃の原則が挙げられる 4 。これは、個々の船の戦闘力では敵に劣る場合でも、味方の全火力を敵艦隊の一点、特に指揮官が乗る旗艦などに集中させることで、局所的に圧倒的な優位を築き、敵の指揮系統を破壊し、陣形を崩壊させることを狙うものである。この思想は、近代のランチェスター戦略にも通じる普遍的な戦いの原理であり、弱者が強者に勝利するための極めて有効な戦法であった。

長蛇の陣(ちょうじゃのじん)

『村上舟戦要法』に記された具体的な陣形として、「長蛇の陣」が知られている 6 。これは、船団が一列の縦隊を組む陣形であり、一見すると単純だが、極めて高い柔軟性を持っていた。敵からの包囲攻撃を受けにくい一方で、戦況に応じて自在に隊形を変化させることができた。例えば、敵艦隊が分断されれば、蛇が獲物に巻きつくように素早く反転・包囲し、各個撃破することが可能であった 11 。この陣形を効果的に運用するには、各船の高度な操船技術と、艦隊全体の一糸乱れぬ連携が不可欠であり、村上水軍の練度の高さを物語っている。

1-3. 後世への影響―秋山真之と日本海海戦

『村上舟戦要法』は、時代を超えて後世の海軍戦略にも影響を与えたとされる。特に有名なのが、日露戦争において連合艦隊の作戦参謀を務めた秋山真之が、日本海海戦の作戦立案にあたり本書を参考にした、という逸話である 2 。

この通説を深く考察すると、秋山が参考にしたのは「長蛇の陣」という具体的な陣形そのものではなく、その根底に流れる戦術思想であったことが見えてくる。戦国時代の小船による接近・白兵戦を前提とした陣形が、そのまま近代的な装甲艦による長距離砲撃戦に応用できるはずがない。むしろ秋山は、村上水軍の戦法から「自軍の火力を最大限に発揮し、敵の火力を無力化する」という普遍的な原理を抽出したのである。

具体的には、『村上舟戦要法』の「一点集中の原則」や「長蛇の陣」の持つ「柔軟性」という思想的核(プリンシプル)を、近代海戦の文脈で再構築したものが、かの有名な「丁字戦法(T字戦法)」であったと考えられる 10 。丁字戦法とは、敵艦隊の進路を横切る形で自軍の艦隊を展開し、敵の先頭艦から順に全艦艇の火力を集中させて撃破していく戦法である。これはまさに、村上水軍の「一点集中」の思想を、近代的な艦隊砲撃戦という舞台で実現させたものに他ならない。秋山真の功績は、古典から普遍的な原理を学び取り、それを現代的な課題解決のために応用するという、高度な知的作業の好例であり、歴史から学ぶことの真髄を示している。

1-4. 陸戦兵法書の応用

戦国時代、水軍に特化した兵法書は極めて少なかった。そのため、毛利元就や上杉謙信といった知将たちは、中国古代の兵法書である『孫子』や『呉子』などを熱心に研究し、その教えを自軍の戦略に応用していた 12 。

特に『呉子』は、具体的な陣形だけでなく、組織論についても深く言及している。例えば、「国に和せざれば、以て軍を出すべからず。軍に和せざれば、以て陳(陣)を出すべからず」という一節は、組織内部の「和」の重要性を説いており、これは村上水軍が重んじた「人の和」の思想と完全に一致する 15 。海という孤立し、かつ危険な環境で活動する水軍にとって、内部の結束がいかに死活問題であったかは想像に難くない。これらの陸戦兵法書に記された普遍的な組織論や戦略思想が、水軍の指揮官たちによって学ばれ、海上の戦いにも応用されていた可能性は非常に高い。

第二章:海の戦国大名―村上海賊の実像

2-1. 「海賊」の定義―略奪者か、秩序の維持者か

村上水軍は、しばしば「海賊」と称される。実際に、16世紀に来日したイエズス会宣教師ルイス・フロイスは、その著作『日本史』の中で、能島村上氏を「日本最大の海賊」と記録している 16 。しかし、この「海賊」という言葉が持つイメージは、現代の我々が考える無差別な略奪者(パイレーツ)とは大きく異なる。

フロイス自身も、彼らが単なる略奪者ではないことを示唆しているように、村上水軍の実態は、瀬戸内海の秩序を維持し、海上交通の安全を保障する「海の支配者」であった 16 。彼らの主たる経済活動は、自らが支配する海域を航行する船舶から、「帆別銭(ほべちせん)」や「駄別料(だべつりょう)」と呼ばれる通行料(警固料)を徴収することであった 19 。これは、船の帆の大きさや積荷に応じて課税されるもので、この料金を支払った船に対し、村上水軍は海の難所や他の海賊からの襲撃に備えて護衛を提供し、安全な航海を保障した。これは、陸の大名が街道に関所を設けて通行税を徴収したのと本質的に同じ経済活動であり、彼らは武力によって海の交易と流通の秩序を支える存在だったのである 6 。

2-2. 海の支配体制―三家体制と海城

村上水軍は単一の組織ではなく、瀬戸内海の芸予諸島に浮かぶ島々を拠点とした、能島(のしま)・来島(くるしま)・因島(いんのしま)の三家が連合した海上勢力であった 23 。彼らはそれぞれが担当海域を持ち、連携しつつも独立した勢力として活動していた。

彼らの本拠地は「海城(うみじろ)」と呼ばれ、陸上の城とは全く異なる特徴を持っていた。特に能島村上氏の本拠地であった能島城は、島全体が一個の巨大な要塞と化していた 14 。この島の周囲は、最大で時速18km(10ノット)にも達する激しい潮流が渦巻いており、この潮流を知り尽くした者でなければ島に近づくことすら不可能であった 16 。この複雑で強力な潮流こそが、能島城を守る「天然の堀」であり、難攻不落の要塞たらしめていたのである 24 。

さらに、能島の沿岸部の岩礁には、「岩礁ピット」と呼ばれる無数の柱穴が400箇所以上も確認されている 23 。これらは、船を係留するための柱を立てた跡であり、潮の干満差が激しい瀬戸内海において、いかなる水位でも船を安全に着岸・係留させるための工夫であった。これは、陸上の港における「雁木(がんぎ)」と同様の機能を持つ、彼らの高度な海洋土木技術の証左である 23 。

2-3. 文化と信仰

村上水軍の当主たちは、武勇一辺倒の荒々しい海の男というイメージとは裏腹に、高い文化的教養を身につけた文化人でもあった。例えば、村上武吉をはじめとする村上氏の武将たちは、伊予国大三島に鎮座する大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)において、奉納連歌会をたびたび催していた記録が残っている 6 。連歌は当時の上流武士の必須教養であり、彼らが中央の文化と深く繋がっていたことを示している。

また、彼らの精神的な支柱となっていたのが、この大山祇神社への篤い信仰であった。大山祇神は山の神であると同時に海の神、航海の神としても崇められており、村上水軍は一族の氏神として、戦の勝利や航海の安全を祈願した 28 。大山祇神社には、村上氏をはじめとする多くの武将が奉納した武具・甲冑が国宝として多数残されており、彼らの信仰の深さを今に伝えている 29 。

2-4. 時代の終焉―豊臣秀吉の「海賊停止令」

戦国時代を通じて瀬戸内海に君臨した村上水軍であったが、その支配体制は、天下統一を進める豊臣秀吉によって終焉を迎える。天正16年(1588年)、秀吉は全国に「海賊停止令(海賊禁止令)」を発令した 6 。

この法令は、単に海賊行為という犯罪を取り締まるためのものではなかった。その真の目的は、秀吉による「天下統一」事業の総仕上げとして、これまで水軍衆が独自に保持してきた「海上の支配権」を完全に解体し、国家の管理下に置くことにあった。通行料(帆別銭)を徴収する権利と、それに従わない者を武力で排除する権利は、彼らの経済基盤そのものであった。秀吉は、この独立した権力を認めず、海上交通と物流を中央集権体制のもとに一元管理しようとしたのである。

この法令は、中世的な分権状態から、近世的な中央集権国家へと日本史が大きく転換する象徴的な出来事であった。村上水軍のような海上独立勢力は、その存在基盤そのものを否定され、秀吉配下の大名となるか、武装を解除して漁民や農民となるかの選択を迫られた 6 。村上武吉はこれに抵抗を試みたが、小早川隆景の仲介もあり、最終的には受け入れざるを得なかった。彼は本拠地であった能島を去り、ここに「海の戦国大名」村上水軍は事実上、解体されたのである 6 。

第三章:戦国海戦の技術と戦術

3-1. 戦国の軍船―動く城と海の騎馬

戦国時代の海戦は、主に三種類の軍船、すなわち安宅船(あたけぶね)、関船(せきぶね)、小早(こばや)の連携によって行われた。これらの船はそれぞれ異なる役割と特性を持っていた。

- 安宅船: 艦隊の旗艦や移動要塞として機能した大型の軍船である。船体上部は「総矢倉(そうやぐら)」と呼ばれる木製の装甲で覆われ、多数の鉄砲や大筒を装備していた 32 。攻撃力・防御力に優れる一方、その巨体ゆえに機動性に乏しく、小回りの利く運用は困難であった 33 。まさに「海の城」と呼ぶにふさわしい存在だった。

- 関船: 安宅船と小早の中間に位置する、海戦の主力となった中型の戦闘艦。攻撃力と速力のバランスが取れており、艦隊の中核として最も多く用いられた。

- 小早: 小型・軽量で、高い機動性を誇る高速艇。「海の騎馬」とも言うべき存在で、偵察や伝令、奇襲攻撃、敵船への斬り込みといった任務で活躍した 34 。特に、村上水軍が得意とした焙烙火矢の投擲には、敵船に素早く接近できる小早が不可欠であった 24 。

これらの和船には、西洋の帆船とは異なる構造的な特徴があった。それは、船体の強度を支える中心的な部材である「竜骨(キール)」を持たないことである 35 。竜骨がないことで、船底が平らになり、浅瀬での航行や砂浜への乗り上げが容易になるという利点があった。しかしその反面、外洋の荒波に対する構造的な強度は低く、これが後の朝鮮出兵において日本水軍が苦戦する一因になったとも考えられる。

また、これらの軍船の建造には莫大な費用を要した。江戸時代の商船である弁才船の価格から類推すると、500石積みの安宅船一隻の建造費は、現代の価値で約6500万円から、1000石積みでは1億3000万円以上に達した可能性が指摘されている 36 。水軍を維持・強化することが、いかに大名の財政力を必要とする一大事業であったかが窺える。

表1:戦国時代の主要軍船比較

|

船種 |

推定規模(石積) |

主な役割 |

主な武装 |

特徴 |

|

安宅船 |

500~3000石 |

艦隊旗艦、海上拠点 |

大筒、多数の鉄砲、弓矢 |

重装甲・重武装で防御力・攻撃力が高いが、大型で機動性に劣る。「海の城」。 |

|

関船 |

200~500石 |

主力戦闘艦 |

鉄砲、弓矢、焙烙火矢 |

攻撃力と速力のバランスが取れた万能艦。海戦の中核を担う。 |

|

小早 |

100石以下 |

偵察、伝令、奇襲、斬り込み |

焙烙火矢、鉄砲、弓矢 |

小型・高速で機動性に優れる。「海の騎馬」。潮流の激しい海域での活動に適す。 |

3-2. 兵器体系の革新―焙烙火矢と鉄甲船

戦国時代の海戦は、独自の兵器開発によって、その様相を大きく変えていった。

焙烙火矢(ほうろくひや)

村上水軍の代名詞とも言える兵器が「焙烙火矢」である 34 。これは、素焼きの陶器(焙烙)の中に、硝石や硫黄などを混ぜた火薬を詰めた、一種の手榴弾であった 37 。導火線に火をつけ、敵船に投げ込むと、内部の火薬が爆発し、陶器の破片と共に周囲に飛散する。その爆発力と燃焼効果により、木造の船体を破壊・炎上させることを目的とした、極めて効果的な対艦兵器であった 34 。第一次木津川口の戦いでは、この焙烙火矢が織田水軍を壊滅させる決定的な要因となった。

鉄甲船(てっこうせん)

焙烙火矢による大敗北の雪辱を期す織田信長が、九鬼嘉隆に命じて建造させたのが、常識を覆す革新的な軍船「鉄甲船」であった 40 。その最大の特徴は、船体の喫水線より上の部分を厚さ3ミリほどの鉄板で覆っていたことである 42 。これにより、焙烙火矢や通常の火矢による攻撃を完全に無力化し、炎上を防ぐことができた 41 。

大筒(おおづつ)

鉄甲船は、防御力だけでなく攻撃力も格段に強化されていた。船首部分には「大筒」と呼ばれる大口径の火縄銃、あるいは原始的な大砲が3門搭載されていた 42 。これにより、従来の弓矢や小口径の鉄砲では届かない遠距離から、より高い破壊力で敵船を攻撃することが可能となった。

この焙烙火矢と鉄甲船・大筒の応酬は、戦国海戦における戦術思想の大きな転換点を示す。村上水軍が得意とした、小早による高速接近から焙烙火矢を投擲し、敵船に乗り込んで白兵戦に持ち込む「近接戦闘ドクトリン」に対し、信長は、鉄甲船の圧倒的な防御力で敵の攻撃を無効化し、大筒による「アウトレンジ(射程外)戦法ドクトリン」で対抗した。この技術革新が、第二次木津川口の戦いの勝敗を決定づけ、日本の海戦史に新たな一ページを刻んだのである。

3-3. 地理と潮流の戦力化

戦国水軍、特に村上水軍の強さの根源は、兵器や船の性能だけに留まらない。彼らは、瀬戸内海の複雑な自然環境を熟知し、それを戦力として活用する術に長けていた。

「船に乗るより潮に乗れ」というこの地に伝わる言葉は、彼らの戦術思想を端的に表している 16 。芸予諸島周辺の海峡は、場所によっては潮流が時速18km(10ノット)にも達する、日本有数の海の難所である 16 。この激しい流れは、不慣れな者にとっては航行すら困難な脅威であるが、村上水軍にとっては自らを守る鉄壁の要害であり、敵を討つための強力な武器であった。

彼らは、潮の干満によって流れの向きや速さが刻々と変化することを完全に把握していた。そして、潮の流れが緩やかになる「澱み(よどみ)」 24 や島の影に船団を潜ませて敵を待ち伏せたり、敵が激しい逆潮に逆らって消耗しきったところを奇襲したりと、潮流そのものを戦術に組み込んでいた。また、満潮と干潮が入れ替わる一瞬、潮の流れが止まる「潮止まり」の時間を狙って、敵に気づかれずに海峡を渡ることもあった 47 。

毛利元就が厳島の戦いにおいて、暴風雨と闇夜に紛れて陶晴賢の大軍を奇襲し、歴史的な勝利を収めた際にも、村上水軍が潮流と天候を読み切った案内役を果たしたことが、その勝利の大きな要因となった 48 。彼らにとって、海と島々は単なる戦場ではなく、自らの力を増幅させるための巨大な戦術盤だったのである。

第四章:天下統一と水軍―木津川口の戦いから文禄・慶長の役へ

4-1. 天下分け目の海戦―木津川口の戦い

織田信長による天下統一事業において、海上の制海権がいかに重要であったかを示す象徴的な戦いが、二度にわたる木津川口の戦いである。これは、石山本願寺に籠城する一向一揆勢を兵糧攻めにしようとする織田方と、それを支援するために兵糧を運び込もうとする毛利方との間で繰り広げられた、日本の歴史上でも稀に見る大規模な海戦であった。

第一次木津川口の戦い(天正4年/1576年)

この戦いでは、村上水軍を主力とする毛利水軍約800艘が、織田方の水軍約300艘を迎え撃った 49 。戦いの趨勢を決したのは、村上水軍が駆使した新兵器「焙烙火矢」であった 2 。焙烙火矢の爆発と炎上効果の前に、織田方の安宅船は次々と焼き崩され、壊滅的な打撃を受けた 52 。結果、毛利水軍は完勝し、石山本願寺への兵糧搬入という戦略目標を完全に達成した。この敗北により、信長の対本願寺戦略は大きな頓挫を余儀なくされた。

第二次木津川口の戦い(天正6年/1578年)

第一次の敗戦から2年後、信長は雪辱を果たすべく、切り札を投入する。九鬼嘉隆に命じて建造させた6隻の「鉄甲船」である 40 。鉄板で装甲されたこの巨大な軍船は、毛利水軍の焙烙火矢を全く寄せ付けなかった 42 。逆に、鉄甲船に搭載された大筒が火を噴き、毛利方の船団を次々と撃破・沈黙させた 49 。戦いはわずか4時間で決着し、織田水軍が圧勝した 52 。この勝利によって大坂湾の制海権は完全に織田方のものとなり、兵糧補給路を断たれた石山本願寺は孤立を深め、2年後の和睦へと繋がっていった。この戦いは、技術革新が戦術を覆した典型例として、日本の海戦史に記録されている。

4-2. 統一政権下の水軍―文禄・慶長の役

豊臣秀吉による天下統一と「海賊停止令」の後、かつて瀬戸内海に割拠した独立勢力であった水軍衆は、そのあり方を大きく変えた。九鬼嘉隆、脇坂安治、加藤嘉明、そして村上水軍の系譜を引く来島通総らは、豊臣政権下に組み込まれ、「水軍大名」として新たな役割を担うことになった 6 。

彼らの新たな任務は、秀吉が引き起こした文禄・慶長の役(朝鮮出兵)における、16万人を超える大軍の海上輸送と、朝鮮半島への補給路を確保することであった 56 。しかし、瀬戸内海で無敵を誇った日本の水軍は、朝鮮の海で予期せぬ苦戦を強いられることになる。

閑山島(ハンサンド)海戦と日本水軍の苦戦

文禄元年(1592年)7月、脇坂安治率いる日本水軍は、朝鮮水軍の名将・李舜臣(イ・スンシン)が率いる艦隊と閑山島沖で激突した 59 。この海戦で、功を焦った脇坂安治は、友軍である九鬼嘉隆や加藤嘉明の艦隊との連携を待たずに単独で突出した結果、李舜臣の巧みな戦術の前に誘い込まれ、壊滅的な大敗を喫した 60 。

この敗北は、戦国時代を通じて培われた日本水軍の戦術モデルが、異なる条件下で限界を露呈したことを示している。その要因は複合的であった。

- 環境の変化: 瀬戸内海の複雑な潮流を熟知し、それを戦術に組み込むことで強さを発揮した日本水軍にとって、地理も潮流も不慣れな朝鮮半島沿岸は、その利点を活かせないアウェーの戦場であった。

- 技術・戦術の差異: 日本水軍の戦術が、依然として敵船に乗り移っての白兵戦を最終目的としていたのに対し、李舜臣率いる朝鮮水軍は、亀甲船や板屋船といった重厚な軍船からの大砲射撃による、より近代的な艦隊砲撃戦術を展開した。

- 指揮系統の不統一: 豊臣政権下の水軍は、元々が独立したライバル同士の寄せ集めであり、統一された指揮系統が確立されていなかった。脇坂の突出に見られるように、個々の大名の手柄争いが優先され、艦隊としての有機的な連携を欠いていた 59 。

- 船体構造の限界: 竜骨を持たない日本の和船は、外洋での航行安定性や、敵の大砲による被弾への耐久性において、堅牢な構造を持つ朝鮮の軍船に劣っていた可能性が指摘されている 35 。

この閑山島での敗北は、日本の補給路に深刻な脅威を与え、秀吉の朝鮮侵攻計画全体に大きな影響を及ぼした。それは、戦国という閉じた世界で完成された日本の水軍戦術が、異なる環境と異なる戦術思想を持つ敵と対峙した際に、その脆弱性を露呈した歴史的瞬間であった。

結論:戦国水軍が遺した遺産

本報告書は、架空の書物『水軍戦法巻一』という一つの疑問を起点に、戦国時代の水軍が繰り広げた壮大な歴史の探求を試みた。その結果、彼らが単なる戦闘集団ではなく、海という特異な環境に適応し、独自の経済圏、社会秩序、そして高度な戦術体系を築き上げた「海の権力」であったことが明らかになった。

戦国水軍の独自性は、地理的条件を最大限に戦力化する知恵と、技術革新への飽くなき探求心にあった。彼らは瀬戸内海の複雑な潮流を「天然の要害」として支配し、焙烙火矢のような独創的な兵器で敵を圧倒した。その一方で、織田信長による鉄甲船の登場は、技術と物量が戦術を覆す時代の転換点を示し、海戦の様相を一変させた。彼らの歴史は、まさに技術、経済、文化、そして人間の知恵と戦略が織りなすダイナミズムそのものであった。

この戦国水軍が歴史に遺した遺産は、二つの側面から捉えることができる。

第一に、 軍事思想としての遺産 である。『村上舟戦要法』に記されたとされる「一点集中」や「柔軟な陣形運用」といった戦術思想は、その根底にある普遍的な原理ゆえに、時代を超えて後世の軍人たちに示唆を与えた。秋山真之が日本海海戦において、その思想を「丁字戦法」として昇華させたという逸話は、歴史から本質を学び、現代に応用することの重要性を物語っている。

第二に、 文化的記憶としての遺産 である。村上水軍の物語は、和田竜氏の小説『村上海賊の娘』 24 や、本報告書のきっかけとなった『信長の野望』シリーズのようなゲーム作品を通じて、現代に鮮やかに語り継がれている。これらの創作物は、史実そのものではないにせよ、我々が歴史の深淵に興味を抱くための重要な入り口として機能している。

結論として、『水軍戦法巻一』という架空の秘伝書の向こう側には、それを遥かに凌駕する豊穣で複雑な史実の世界が広がっている。それは、陸の歴史だけでは決して見えてこない、もう一つの戦国日本の姿である。この報告書が、その壮大な海の物語への理解を深める一助となれば幸いである。

引用文献

- 信長の野望革新 家宝一覧-茶道具- http://hima.que.ne.jp/kakushin/shomotsu.html

- 村上海賊って? | 【公式】広島の観光・旅行情報サイト Dive! Hiroshima https://dive-hiroshima.com/feature/murakamikaizoku-murakamikaizoku/

- 村上海賊はカリブやヨーロッパの海賊と同じなのか - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1405

- 企業力となる人材育成とは | 2017年 | VECサロン - Virtual Engineering Community https://www.vec-community.com/ja/salon/2017/5

- 史実ネタ/計略について - 戦国大戦wiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengoku-taisen/pages/689.html

- 「村上武吉」 毛利水軍の一翼を担った、村上水軍当主の生涯とは - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1187

- 村上海賊ミュージアム | 刊行物 | 今治市 文化振興課 https://www.city.imabari.ehime.jp/museum/suigun/info/kankobutu.html

- 村上水軍の主要な古文書が一冊に - 海賊の声が聞こえる~村上海賊ミュージアム スタッフブログ~ http://suigun-staff.blogspot.com/2013/01/blog-post_12.html

- 天地人の教え | 因島水軍まつり公式ホームページ https://0845.boo.jp/suigun/about/ten_chi_jin

- 瀬戸内海に見る村上水軍の歴史的役割 - IMG2PDF document https://cres.hiroshima-u.ac.jp/06-kichoukouen.pdf

- 国難を救った水軍魂 - 村上誠一郎 https://sei-murakami.jp/wp-content/uploads/2011/06/family02.pdf

- 「孫子の兵法」に書かれている「最も良い勝ち方」とは? - 新刊JP https://www.sinkan.jp/news/10889?page=1

- 「城山三郎湘南の会」との合同読書会 - あいち文学フォーラム ウェブ http://aichibungakuforum.blogspot.com/2017/07/blog-post.html

- 全国の越智さん大集合!(その6) - 株式会社ハレックス https://www.halex.co.jp/blog/ochi/20170621-11286.html

- 和を尊んだ中国の兵法書『呉子』が教えるもの|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-082.html

- 【日本遺産ポータルサイト】“日本最大の海賊”の本拠地:芸予諸島 https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story036/

- 市長の手控え帖 No.132「海賊が支えた国」 - 白河市 https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/sp/page/page005667.html

- Contents はじめに - 尾道市ホームページ https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/uploaded/attachment/47873.pdf

- 村上水軍の秘密基地・芸予諸島とは? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/11586

- 【島Interview|訊く】和田 竜さん「瀬戸内の島々を書く」(前編) - 離島経済新聞 https://ritokei.com/voice/3301

- 解説シート - 山口県文書館 http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/user_data/upload/File/umi%20half(1-15).pdf

- 鞆大可島城と村上亮康 - 備陽史探訪の会 https://bingo-history.net/archives/5119

- 芸予諸島 -よみがえる村上海賊 “Murakami KAIZOKU” の記憶-|日本遺産ポータルサイト https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/special/129/

- 能島城の歴史観光と見どころ - お城めぐりFAN https://www.shirofan.com/shiro/shikoku/noshima/noshima.html

- 国指定史跡 能島城跡 能島上陸&潮流クルーズ | 株式会社瀬戸内しまなみリーディング https://s-leading.co.jp/kanko_noshima

- 【続日本100名城・能島城(愛媛県)】潮流に守られた要塞!日本最大・村上海賊の城 - 城びと https://shirobito.jp/article/1126

- 文化 - 日本遺産 村上海賊 https://murakami-kaizoku.com/themes/culture/

- 瀬戸内海で村上海賊の足跡をたどる!「神の島」と海戦ロマンの歴史 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/travel-rock/1497/

- 信仰 - 日本遺産 村上海賊 https://murakami-kaizoku.com/themes/pray/

- 三島・大山祇信仰とは何か〜祭神や神社、歴史を解説 - 株式会社 折橋商店 https://orihasisyouten.jp/blog/mishimaooyamasinnkou/

- 秀吉が「刀狩り」と同じ日に出した「海の禁令」とは - BOOKウォッチ https://books.j-cast.com/2018/09/22007961.html

- 対照的な二つの復元模型…安宅船と亀船(亀甲船) : ロープを知る - ライブドアブログ http://blog.livedoor.jp/theropetokyo/archives/40001976.html

- 安宅船(アタケブネ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%89%E5%AE%85%E8%88%B9-25758

- 潮の流れを味方にした村上海賊! - 放送内容|所さんの目がテン!|日本テレビ https://www.ntv.co.jp/megaten/oa/20180617.html

- 造船 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A0%E8%88%B9

- 和船の値段|オシドリの活動報告 - 小説家になろう https://mypage.syosetu.com/mypageblog/view/userid/125630/blogkey/1172740/

- ほうろく玉の謎 おうちで村上海賊‟Ⅿurkami KAIZOKU" №7 http://suigun-staff.blogspot.com/2020/05/urkami-kaizoku7.html

- 焙烙火矢 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%99%E7%83%99%E7%81%AB%E7%9F%A2

- [合戦解説] 5分でわかる木津川口の戦い 「毛利水軍の焙烙火矢に敗北した信長は巨大鉄甲船で立ち向かう」 /RE:戦国覇王 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=tCpQZIc-N5I&pp=ygUKI-mJhOeUsuiIuQ%3D%3D

- 九鬼水軍の栄光と輝き - * 九鬼氏に関しては、嘉隆が織田信長に仕える以前の資料が少なく https://sbcbba15c4a9a9a63.jimcontent.com/download/version/1616050009/module/17748880896/name/%E4%B9%9D%E9%AC%BC%E6%B0%B4%E8%BB%8D%E3%81%AE%E6%A0%84%E5%85%89.pdf

- 第47回 織田水軍 最強伝説!鉄甲船の謎 - BS11 https://www.bs11.jp/lineup/2019/08/post-8748.html

- 信長の鉄甲船 https://www2.memenet.or.jp/kinugawa/ship/2300.htm

- 信長の鉄甲船の復元模型、阿武丸 木津川口の戦いで活躍|信長と九鬼嘉隆の鉄甲船 | 鉄甲船の復元模型を狭山造船所京橋船台で建造 https://www.sayama-sy.com/

- 九鬼嘉隆の鉄甲船 https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001556876.pdf

- 荒木村重③ ~鉄甲船 - マイナー・史跡巡り https://tamaki39.blogspot.com/2020/05/blog-post.html

- 愛媛の景観(平成8年度) - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:1/6/view/1226

- 現代版の小早船・シーカヤックを駆使して 村上水軍の海を体感し戦術を探る - 歴史人 https://www.rekishijin.com/11920

- 激闘!海の奇襲戦「厳島の戦い」~ 勝因は村上水軍の戦術 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/11740

- 織田信長をも悩ませた瀬戸内海の覇者・村上水軍のその後とは? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/12188

- 瀬戸内海今昔~神話の時代から瀬戸内国際芸術祭2022まで~(下) - 財務省 https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/202211/202211e.html

- 第一次木津川口の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%9C%A8%E6%B4%A5%E5%B7%9D%E5%8F%A3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 木津川口の戦い古戦場:大阪府/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/kidugawaguchi/

- [合戦解説] 5分でわかる木津川口の戦い 「毛利水軍の焙烙火矢に敗北した信長は巨大鉄甲船で立ち向かう」 /RE:戦国覇王 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=tCpQZIc-N5I

- 文禄・慶長の役 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E7%A6%84%E3%83%BB%E6%85%B6%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%BD%B9

- 朝鮮役における水軍編成について https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/8169/files/jouflh_20th_267.pdf

- 近世における水陸両用作戦について - 1592年の文禄 (朝鮮)の役を例として https://www.mod.go.jp/msdf/navcol/assets/pdf/ssg2013_12_07.pdf

- 文禄の役/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7051/

- 文禄・慶長の役|国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=495

- 閑山島海戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%91%E5%B1%B1%E5%B3%B6%E6%B5%B7%E6%88%A6

- (わかりやすい)朝鮮出兵 文禄・慶長の役 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/chosensyuppei.html

- 1592年 – 96年 文禄の役 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1592/

- 閑山島海戦 李舜臣VS脇坂安治水軍 - 戦国未満 https://sengokumiman.com/hanzandokaisen.html

- 和田竜『村上海賊の娘』(上巻・下巻) - 新潮社 https://www.shinchosha.co.jp/wadainohon/306882/