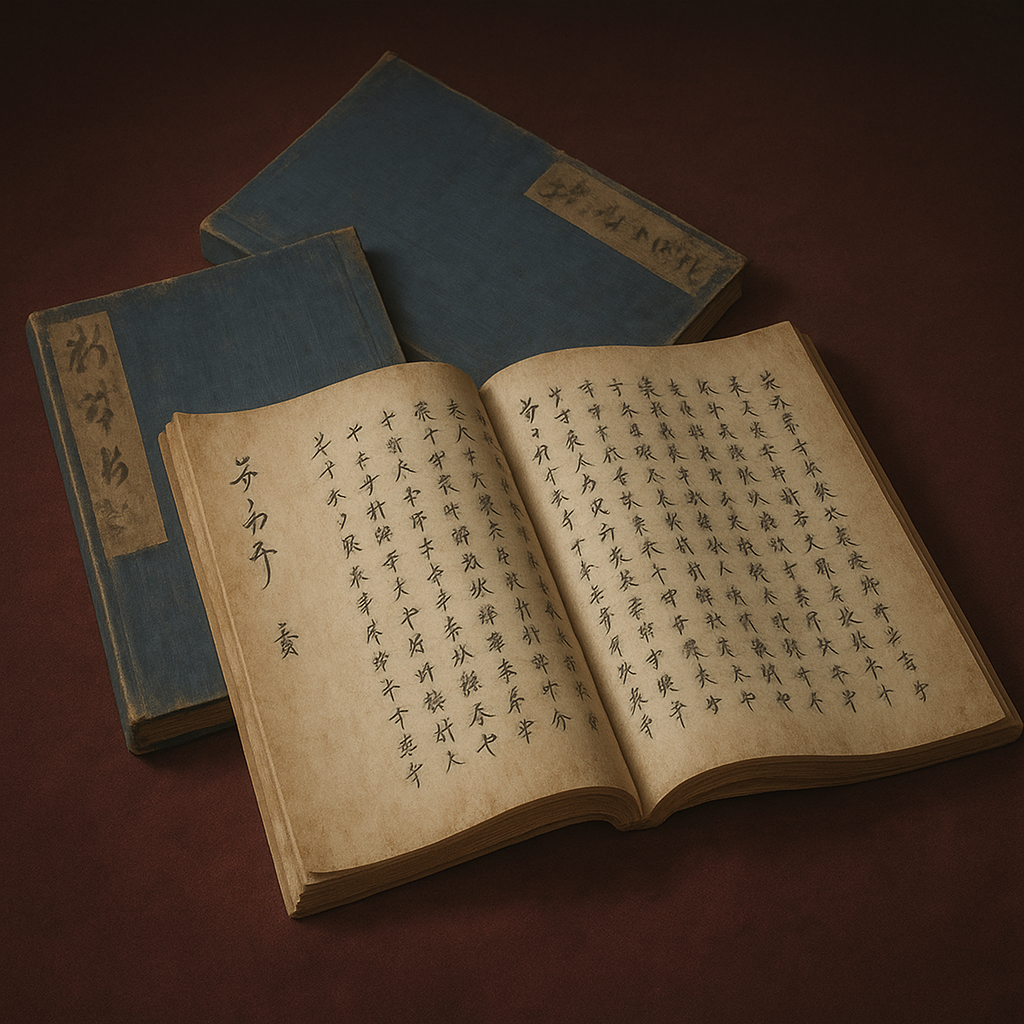

海東諸国記

『海東諸国記』は1471年朝鮮の申叔舟が編纂。応仁の乱中の日本を外部から冷静に分析し、権力構造の変容を記録。戦国黎明期の貴重な史料で、当時の政治・社会を映す。

混沌の時代の目撃者――戦国黎明期を映す朝鮮の眼差し、『海東諸国記』の徹底分析

序論:混沌の時代の目撃者――『海東諸国記』の歴史的座標

1471年(文明3年)、朝鮮王朝の碩学にして宰相であった申叔舟(しん しゅくしゅう)により、一冊の書物が編纂された。その名を『海東諸国記』という 1 。この書が成立した1471年という年は、日本史において決定的な意味を持つ。それは、日本史上最大の内乱の一つである応仁の乱(1467-1477)が、都・京都を焦土と化し、その戦火が全国に拡大していた真っ只中にあたる 2 。この大乱が室町幕府の権威を根底から揺るがし、約一世紀にわたる「戦国時代」の幕を開けたことは、現代日本の歴史学における通説である 4 。

本報告書は、この『海東諸国記』を、単に中世の日朝関係史を知るための外交資料としてのみ捉えるのではない。むしろ、日本の内部記録が戦乱による混乱や、それぞれの立場による党派性によって歪められがちな中で、隣国・朝鮮がその戦略的必要性から編纂した、極めて客観的かつ実利的な視点からなる「リアルタイム観測記録」として位置づける。申叔舟の筆は、崩壊しつつある旧秩序(足利将軍家を中心とする室町幕府体制)と、その瓦礫の中から台頭しつつある新秩序(守護大名、国人といった地方勢力)の力学を、驚くべき解像度で描き出しているのである。

したがって、本書はなぜ戦国時代研究において重要なのか。それは、日本の内部資料が語る「戦乱の悲劇」や「家督争いの経緯」といった物語とは異なり、その混乱を冷静な分析対象として捉え、権力構造そのものの変容を突き止めようとする、外部からの戦略的視点を提供してくれるからに他ならない 1 。

本報告書では、まず編纂者である申叔舟の人物像と、彼を動かした朝鮮王朝の対日政策の意図を解明する(第一部)。次に、本書に描かれた日本の統治体制、政治地理、そして社会風俗の実像を詳細に分析する(第二部)。そして、これらの記述を「戦国時代の黎明期」という歴史的文脈の中で再解釈し(第三部)、さらに約一世紀後に同じく「外部の目」として日本を記録したルイス・フロイスの記述と比較検討することで(第四部)、『海東諸国記』の持つ比類なき史料的価値を立体的に浮かび上がらせることを目的とする。

表1:『海東諸国記』と日朝関係史・主要年表

|

年代 |

日本の動向 |

朝鮮の動向 |

備考 |

|

1417年 |

- |

申叔舟、誕生 6 。 |

|

|

1429年 |

足利義教、第6代将軍に就任。 |

世宗、在位中。 |

|

|

1441年 |

嘉吉の乱。足利義教、赤松満祐に暗殺される。 |

- |

幕府権力に動揺。 |

|

1443年 |

- |

申叔舟、通信使書状官として日本へ赴く 1 。 |

この時の見聞が本書の基礎となる。 |

|

1449年 |

足利義政、第8代将軍に就任。 |

- |

|

|

1453年 |

- |

癸酉靖難。首陽大君(後の世祖)が政権掌握。申叔舟も協力 6 。 |

申叔舟の政治家としての一面。 |

|

1467年 |

応仁の乱、勃発 。細川勝元(東軍)と山名宗全(西軍)が激突 2 。 |

世祖、在位中。 |

日本、全国的な内乱状態へ。 |

|

1471年 |

応仁の乱、継続中。 |

『海東諸国記』刊行 1 。成宗の王命による。 |

戦乱の最中に日本の情勢を分析。 |

|

1475年 |

- |

申叔舟、死去 6 。 |

|

|

1477年 |

応仁の乱、終結。京都は荒廃し、幕府の権威は失墜 2 。 |

- |

戦国時代の本格的な幕開け。 |

この年表は、申叔舟の日本訪問から本書刊行までの約30年間に、日本がいかに激動の時代へ突入していったかを示している。特に、1471年という刊行年が応仁の乱の最も激しい時期と重なることは、本書に描かれた権力構造の分析が、単なる過去の情報の整理ではなく、まさに進行中の危機に対するリアルタイムの分析であったことを明確に物語っている。

第一部:編纂者・申叔舟と朝鮮王朝の対日政策

第一章:希代の知識人外交官、申叔舟

『海東諸国記』の価値を理解するためには、まずその著者である申叔舟という人物の類稀なる多面性を把握する必要がある。彼は単なる一介の官僚ではなく、李氏朝鮮初期の知性を代表する巨人であった 5 。

1439年に文科(高級官僚登用試験)に首席で合格後、当代最高の学術機関である集賢殿に籍を置き、その学識を磨いた 6 。彼の知性の射程は、朝鮮語の表記法を確立した歴史的事業「訓民正音」(ハングル)の制定に深く関与したことからも窺い知ることができる 5 。この言語学に対する深い造詣は、後に『海東諸国記』において日本の言語(片仮名)や地名の音声表記にまで注意を払う姿勢へと繋がったと考えられる。

しかし、彼を単なる清廉な学者と見るのは一面的に過ぎる。申叔舟は、権力の中枢で生き抜いた冷徹な現実主義者でもあった。1453年に起きたクーデター「癸酉靖難」において、彼は首陽大君(後の世祖)による甥・端宗からの王位簒奪を積極的に補佐し、その功績によって絶大な信頼と地位を勝ち取った 6 。時の国王・世祖から、中国・唐王朝の名臣になぞらえ「卿は我が魏徴なり」とまで評されたという逸話は、彼が理想論よりも国家の安定と利益を最優先する、卓越した戦略家であったことを雄弁に物語っている 5 。

この戦略家の視点は、外交官としての経験によってさらに磨かれた。1443年には朝鮮通信使の書状官として来日し、京都にまで赴いて日本の実情をその目で確かめている 1 。この直接的な見聞が、本書の記述に比類のないリアリティを与えたことは想像に難くない。彼は中国語や日本語を含む多言語に精通し 6 、生涯を通じて外交の重責を担い続けたのである 5 。

申叔舟のこのような人物像は、『海東諸国記』が単なる異国の地誌や歴史書ではなく、国家安全保障と国益の観点から編纂された「対日戦略白書」であったことを強く裏付けている。彼が王位簒奪に加担した冷徹な政治家であったという事実は、彼が権力の実態と国益を最優先に思考する人物であったことを示唆する。その彼が著した本書の序文には、日本を「撫するに其の道を得ば、則ち朝鮮は礼を似てし、其の道を失えば、則ち輒ち肆に剽窃せん」(巧みに懐柔すれば礼を尽くして朝貢するが、その道を誤ればすぐに略奪をほしいままにするであろう)という、極めて現実的な対日観が記されている 1 。これらの事実を統合すれば、本書の編纂目的は、学術的な探求心以上に、倭寇という安全保障上の脅威を管理し、朝貢貿易という経済的利益を最大化するための、政策立案に直結するインテリジェンス・レポートを作成することにあったと結論付けられる。申叔舟個人の経歴と本書の戦略的性格は、まさしく不可分に結びついているのである。

第二章:『海東諸国記』編纂の動機と目的

『海東諸国記』は、申叔舟個人の知的好奇心から生まれた著作ではない。それは、朝鮮国王・成宗の王命によって編纂された、明確な国家的意思の産物であった 1 。その目的は、本書の序文において、申叔舟自身の言葉で明快に語られている。

序文はまず、「隣国と外交往来するにあたっては、まずその国情を理解し、然る後に礼を尽くすことができる」という外交の基本原則を掲げる 5 。これは、相手を知ることこそが外交の第一歩であるという、普遍的な認識の表明である。そして、その矛先は日本に向けられる。

申叔舟は、高麗王朝の末期以来、朝鮮半島沿岸を苦しめ続けてきた倭寇の存在に言及し、日本への対応を誤れば「辺患となり、沿海数千里の地は、荒れ果てた」という過去の教訓を強調する 5 。これは、対日政策が国家の安全保障に直結するという、切迫した危機感の表れである。

一方で、当時の朝鮮には、日本の諸勢力から数多くの使節が来航していた。しかし、その中には「真偽を欺瞞する」者も少なくなく、また、使節を派遣してくる勢力にも「重軽」、すなわち力の大小があった。そのため、すべての使節を同じように待遇するわけにはいかず、相手の実態を見極めた上で「厚薄をつけざるを得ない」と、申叔舟は断じている 5 。これは、限られた外交資源を有効に活用し、国益を最大化しようとする、極めて実利的な思考である。

この実利的な外交を展開する上で最大の障壁となっていたのが、情報格差であった。日本との間には海という物理的な隔たりがあり、「その端緒を究め、その情偽を審らかにすることはできない」という、朝鮮側の苛立ちが序文からはっきりと読み取れる 5 。『海東諸国記』は、まさにこの情報格差を埋めるために編纂された。日本の複雑な国内情勢の「概略を知り」「その情を探り」「その礼を酌み」「その心を得る」こと 5 。それこそが、本書に課せられた使命であり、朝鮮の外交官たちが座右に置くべき、実践的なハンドブックとしての役割だったのである 7 。

第二部:『海東諸国記』に描かれた日本の実像

申叔舟が収集・分析した情報は、日本の統治体制、地理、そして人々の暮らしに至るまで、多岐にわたっている。それらは、15世紀半ばの日本の姿を、隣国の視点から鮮やかに切り取った貴重なスナップショットである。

第一章:分裂する統治体制――「天皇」と「国王」

申叔舟は、日本の複雑な権力構造を「天皇」と「国王」という二元的な体制として理解した。この認識は、本書が日本の統治機構について詳述した「日本国紀」の構成に明確に表れている。そこには、初代・神武天皇から当時の後土御門天皇に至る歴代天皇の系譜を記した「天皇代序」と、初代鎌倉将軍・源頼朝から当時の室町幕府第8代将軍・足利義政に至る武家政権の首長の系譜を記した「国王代序」が、並列して記述されている 5 。

この記述は、その正確性と誤謬の双方において、極めて興味深い。

まず正確な点として、申叔舟は、天皇が実際の国政には直接関与しておらず、国家の大政や外交問題はすべて「国王」(将軍)が主宰しているという、室町時代における権力の実態を的確に捉えている 5 。天皇は権威の象徴として存在し、実質的な権力は将軍が握るというこの観察は、日本の統治構造の核心を突くものであった。

一方で、その記述の細部には、情報の断片性を示す誤解や誤謬も散見される。例えば、室町幕府の将軍継承に関しては、第5代将軍であった足利義量を完全に省略し、第6代将軍・義教を第4代・義持の実子であるかのように記述している。また、第8代将軍・義政については、彼が改名する前の名前である「義成」を別人(兄)と誤認し、「義成死、またその弟義政を立てる」と記している 5 。

しかし、こうした細部の誤謬は、本書の史料的価値を損なうものではない。むしろ、それは当時の日本に関する情報が、朝鮮にとってどれほど断片的で入手が困難であったかを物語る証拠とさえ言える。重要なのは、申叔舟がその不完全で断片的な情報の中から、「権威(天皇)と権力(将軍)の分離」という、日本の統治構造における最も本質的な特徴を見抜き、それを体系的に記述しようと試みた点にある。朝鮮が外交交渉を行うべき真の相手が誰なのかを見極める上で、この構造理解は決定的に重要であった。したがって、細部の誤りは彼の情報収集の限界を示す一方で、その情報から本質を抽出する彼の卓越した分析能力を際立たせている。この的確さと誤謬の同居こそが、『海東諸国記』の史料としての深みと面白さを生み出しているのである。

第二章:地図が語る政治地理

『海東諸国記』の特筆すべき点の一つは、本文を補完する形で収録された詳細な地図群である 1 。これらには「海東諸国総図」をはじめ、「日本本国之図」「日本国西海道九州之図」「日本国対馬島之図」などが含まれるが、これらは単なる地理情報図ではない。日本の政治権力の配置が詳細に加筆された、一種の「インテリジェンス・マップ」としての性格を色濃く帯びている 10 。

その最も象徴的な例が、「日本本国之図」における京都周辺の記述である。地図の中央、山城国にあたる場所には「日本国都」と記され、その中心に「国王殿」(将軍)と「天皇宮」が並んで描かれている。そして、そのすぐ下には、「畠山殿」「細川殿」「武衛殿(斯波氏)」「山名殿」「京極殿」といった、当時の室町幕府を支える有力守護大名の名がずらりと配置されているのだ 10 。

この地図は、応仁の乱の主要な当事者たちの名を列挙するに等しい。この大乱が、細川勝元(東軍大将)と山名宗全(西軍大将)の対立を軸に、畠山氏や斯波(武衛)氏の家督相続問題が複雑に絡み合って勃発したことを考えれば 3 、この配置が持つ意味は明らかである。それは、もはや将軍の権力が単独で君臨しているのではなく、これらの有力大名との連合、あるいは対立と均衡の上に成り立つ、極めて流動的で不安定なものであることを図像的に表現している。これは、幕府(国王)一体に外交交渉をすれば済む時代は終わり、これらの「巨酋」(大物) 12 たちの動向こそが日本の政治を左右するという、朝鮮側の極めて正確な情勢認識の表れに他ならない。この地図は、戦国時代という新たな時代の「主役」が誰であるかを、刊行の時点で明確に喝破していたのである。

さらに、この地図にはもう一つ、特異な記述が見られる。本州東部、関東地方にあたる箇所に、国都とは別に「鎌倉殿」という文字が二重の円で囲まれ、特記されているのだ 10 。これは、京都の室町幕府とは別に、関東を統治していた鎌倉公方の存在を朝鮮側が明確に認識し、関東が一つの独立した政治的中心として機能していたことを理解していた動かぬ証拠である。

また、地図上の律令国名に「州」(例:「三河国」を「三河州」)という呼称を付したり、日本の地名を朝鮮語の発音に基づいて漢字で音写したり(例:博多の住吉を「愁未要時」と表記)といった工夫は、朝鮮の読者の理解を助けるために、情報を収集した側が主体的に編集・加筆したものであることを示している 10 。これは、彼らが日本の情報を一方的に受け取るだけでなく、自国の文脈に合わせて能動的に解釈し、再構成していたことを物語っている。

第三章:異邦人の目に映った日本の「国俗」

『海東諸国記』は、政治や地理だけでなく、15世紀日本の社会や人々の暮らしぶりについても、鋭い観察眼を向けている。その記述は「国俗」の項にまとめられており、当時の日本の姿を垣間見ることができる 5 。

社会制度と経済

- 刑罰 : 刑罰については、笞や杖で打つような身体刑はなく、罪の重さに応じて財産没収、流罪、そして最も重い場合は死罪が適用されると記されている 13 。

- 税制と労働 : 税は収穫の「三分の一」を納めるのが基本で、それ以外の徭役、すなわち強制的な労働奉仕はない。公共事業などが必要な場合は、対価を払って人を募集して行うとされている 13 。これは、貨幣経済がある程度浸透し、労働力の提供が契約に基づいていたことを示唆する。

- 官職 : 大臣以下の官職は世襲制であることが指摘されている 13 。

- 商業と交通 : 旅人が道中の食料を携帯する必要がないほど、街道沿いには宿場が発達している様子が描かれている。そこでは「傾城」と呼ばれる女性を雇った店が酒食を提供し、旅人の便宜を図っていた 5 。また、地図の注記からは、兵庫津が日明貿易の拠点として、朝鮮側からも重要な港湾として認識されていたことがわかる 14 。

生活・文化

- 食文化 : 食事には漆器が多用され、箸を用いるが、匙(スプーン)を使う習慣はないと観察されている 5 。また、茶を飲む習慣が広く普及しており、道端には一文で一杯のお茶が飲める店があったという記述は、喫茶文化の庶民への広がりを伝えている 5 。

- 身体と装飾 : 成人男性は頭髪を剃り上げる(月代)習慣があり、誰もが腰に短剣を差している。一方、女性は眉を剃り落とし、その上に描き眉をし、既婚者の証として歯を黒く染める「お歯黒」の風習があった 5 。

- 住居 : 一般的な民家は板葺きの屋根を持ち、瓦葺きが許されるのは天皇や将軍の居所、そして寺院といった特別な建物に限られていた 5 。

- 言語と文字 : 日常的な文字として、男女ともに「加多千那」(カタカナ)と呼ばれる47の字母を学習するが、漢字を深く理解しているのは主に僧侶などの知識層に限られる、と記されている 5 。これは、当時の識字の実態を的確に捉えたものと言える。

これらの記述は、後の時代の記録とも符合する点が多く、申叔舟一行の情報収集の正確さを示している。それは、朝鮮王朝が日本を理解しようとする真摯な努力の結晶であった。

第三部:分析――戦国という視座からの再解釈

『海東諸国記』の真価は、その記述を「戦国時代」という歴史的文脈の中に置いて初めて明らかになる。本書は、応仁の乱という大動乱と同時進行で書かれた、時代の転換点を告げる証言なのである。

第一章:応仁の乱と同時進行の記録

『海東諸国記』が描く、室町幕府(国王殿)の権威が名目化し、その下で有力守護大名(細川殿、山名殿など)が割拠するという権力構造図 10 は、応仁の乱が京都を破壊し、幕府の権威を決定的に失墜させたという日本の内部記録 2 と、恐ろしいほどに符合する。

この「外部の目」と「内部の目」を比較すると、その視点の違いが鮮明になる。例えば、応仁の乱の時代を生きた公家・三条西実隆の日記『実隆公記』(1474年記述開始)には、戦乱を避けて鞍馬へ疎開した経験や、慢性化した戦乱に対する人々の「不感症」ともいえる諦念、そして経済的困窮といった、内側から見た混乱と疲弊が克明に記録されている 15 。公家たちにとって、乱は日々の生活と文化を破壊する理不尽な災厄であった。

これに対し、『海東諸国記』は、その混乱を冷静な分析対象として捉える。個々の戦闘の勝敗や都の荒廃といった現象面にはほとんど触れず、その背後で起きている権力構造の地殻変動、すなわち「誰が新たな権力者なのか」を冷徹に見極めようとする 10 。この視点の違いは決定的である。日本の公家たちが失われゆく秩序と文化を嘆く一方で、申叔舟は、国家の利益という明確な目的のために、混沌の中から生まれつつある新たな秩序の担い手を見定めようとしていた。

したがって、『海東諸国記』は、応仁の乱を単なる「戦乱」としてではなく、日本の「権力構造の再編」として捉えた、最初の体系的な分析レポートであると評価できる。それは、戦国時代という新たな政治体制への移行期を、その構造的変化に着目して分析した、極めて近代的な地政学レポートの先駆けであったと言っても過言ではない。

第二章:下剋上の萌芽と外交の変容

応仁の乱を経て、室町幕府の統制力は著しく低下した。その結果、朝鮮王朝の外交もまた、大きな変容を迫られることになった。もはや、京都にいる「国王」(将軍)だけを交渉相手としていれば済む時代ではなかったのである。

朝鮮側の史料には、幕府を介さず、九州を拠点とする少弐氏や大友氏、中国地方に強大な勢力を誇った大内氏、さらには南九州の島津氏といった各地の守護大名や国人と、朝鮮が直接に使節を交わし、贈答品を交換していた事実が記録されている 12 。これは、日本の政治権力が中央から地方へと分散し、外交の窓口が多元化していたことを明確に示している。いわゆる「下剋上」の時代が、外交の舞台にも影を落としていたのである。

『海東諸国記』は、まさにこの多元化し、複雑化した外交の現実に的確に対応するための、実践的なマニュアルであった。どの「巨酋」(有力者)がどれほどの勢力を持ち、どのような背景を持っているのか。その情報を基に、来航する使節への待遇に「厚薄」をつける 5 。本書の編纂目的には、こうした極めてプラグマティックな狙いがあった。

さらに、当時の東アジア海域世界が、国家という枠組みだけでは捉えきれない流動的な空間であったことも、史料から読み取れる。例えば、朝鮮生まれでありながら、肥前松浦党の使者として活動し、薩摩の島津氏とも繋がりを持つ金源珍という人物の存在が記録されている 12 。彼のようなボーダーレスな活動を行う人物の存在は、国家間の境界が現代ほど厳格ではなく、人々が海を介して国や地域をまたいでダイナミックに活動していた、15世紀の東アジアのリアルな姿を我々に伝えてくれる。

第四部:比較史――二つの「外部の目」

『海東諸国記』の歴史的価値をさらに深く理解するためには、時代と背景は異なるものの、同じく「外部の目」から日本を観察した記録と比較することが有効である。その絶好の比較対象となるのが、戦国時代が爛熟期を迎えた16世紀後半に来日した、ポルトガル人イエズス会宣教師ルイス・フロイスの記録である。

第一章:朝鮮の儒者とポルトガルの宣教師

申叔舟が日本を訪れてから約120年後の1563年、ルイス・フロイスが日本の地に降り立った 16 。彼が著した膨大な記録『日本史』や、日本の風俗をヨーロッパと比較した『日欧文化比較』は、『海東諸国記』と並び称される、外部から見た日本観察記録の金字塔である 17 。

この二人の記録者を比較すると、その背景にある価値観の違いが、観察の視点に決定的な影響を与えていることがわかる。

- 申叔舟 : 15世紀の朝鮮に生きた、儒教的価値観を体現するエリート官僚・学者である。彼の関心は、統治構造、外交儀礼、国力、地理といった、国家運営と国益に直結するマクロな事象に集中している。

- ルイス・フロイス : 16世紀のヨーロッパに生きた、キリスト教の布教という使命を帯びた宣教師である。彼の関心は、布教の可能性を探るため、日本人の宗教観や道徳観、さらには織田信長のような特異な個人の性格や心理といった、より内面的・文化的な側面にまで及んでいる 17 。

この視点の違いは、具体的な記述内容に顕著に表れる。例えば、女性の地位について、申叔舟は婚姻制度やお歯黒、眉化粧といった外面的な風俗を客観的に記すにとどまる 5 。一方、フロイスは、日本の女性が処女の純潔をヨーロッパほど重視しないことや、離別に寛容であることに強い衝撃を受け、ヨーロッパの道徳観との違いを詳細に論じている 18 。

以下の表は、二人の観察の焦点を比較したものである。

表2:申叔舟とルイス・フロイスの日本社会観察比較

|

観察項目 |

申叔舟『海東諸国記』(15世紀)の記述 |

ルイス・フロイス『日本史』等(16世紀)の記述 |

分析・考察(視点の違いと日本の変化) |

|

統治者 |

「国王」(将軍)を頂点とする守護大名の連合体として把握 10 。 |

織田信長や豊臣秀吉の個人的な資質、カリスマ、残虐性を詳細に描写 16 。 |

権力が「制度」から「個人」へと集約されていく戦国時代の変化を反映。フロイスは布教の許可を得るため、権力者個人の性格に強い関心を示した。 |

|

女性の地位 |

婚姻、化粧(お歯黒、眉)、髪型といった外面的な風俗を記録 5 。 |

処女の純潔を重視せず、離別に寛容な点に驚愕。高貴な女性の識字率の高さを評価 18 。 |

申叔舟は制度として観察。フロイスはキリスト教的道徳観から比較文化論を展開。日本女性の社会的・経済的自立度合いにまで踏み込む。 |

|

宗教・信仰 |

仏教寺院の存在を建築様式(瓦葺き)の観点から記述する程度 5 。 |

神仏への信仰、仏僧の生活実態、一向宗の力などを布教の障壁または対象として詳細に分析 20 。 |

申叔舟にとって宗教は統治の一要素。フロイスにとっては、自身の活動の根幹に関わる最重要テーマであり、観察の深度が全く異なる。 |

|

食文化 |

箸を用い、匙がないという事実を客観的に記述 5 。 |

味噌での調味、乳製品(チーズ等)への嫌悪感、麺類の食べ方などをヨーロッパと比較して具体的に記述 21 。 |

フロイスの記述は、異文化体験者としての個人的な感覚や驚きを伴っており、より具体的で微視的。 |

|

対人作法 |

蹲踞の礼、脱帽・脱履の習慣などを記録 5 。 |

曖昧な表現を好み、本心を隠すことを美徳とするコミュニケーションスタイルに言及 23 。 |

申叔舟は儀礼として観察。フロイスは日本人の精神性やコミュニケーションの様式という、より内面的な文化の型として捉えようとした。 |

この比較表は、二つの異なる「外部の目」が、それぞれの文化的背景と目的意識のフィルターを通して、日本社会を全く異なる姿で映し出したことを示している。同時に、15世紀から16世紀にかけて、日本の政治権力がより集権的かつ個人的なもの(将軍体制から天下人へ)に変化し、社会がよりダイナミックになった様子をも浮き彫りにしている。

第二章:変容する日本、不変の日本

申叔舟とフロイス、二つの記録を比較することで、応仁の乱の勃発から安土桃山時代に至る約一世紀の間に、日本社会が経験した劇的な変化と、その中でも変わらなかった側面が浮かび上がってくる。

最も大きな変化は、政治権力のあり方である。申叔舟が見た日本は、幕府と守護大名による多元的で流動的な権力構造であった。それから一世紀後、フロイスが見た日本は、織田信長、そして豊臣秀吉という、旧来の権威や制度を凌駕する強力な個人の下に、権力が集約されていく過程にあった。また、鉄砲の伝来は戦争の様相を一変させ、城郭の姿も大きく変えた。

一方で、文化の根幹には強い連続性も見られる。箸を用いて食事をする習慣、畳の上で生活する様式、武士が刀を佩びる姿、そしてフロイスが指摘したような、直接的な表現を避け、曖昧さを好むコミュニケーションの様式 23 など、生活文化の基層をなす部分には、一世紀の時を経ても変わらない、強い持続性が認められる。

この対比を通して、『海東諸国記』の歴史的座標はより明確になる。申叔舟の記録は、まさにこの巨大な社会変動が始まる直前の、「静かなる地殻変動」の時代を捉えたものである。そして、フロイスの記録は、その地殻変動が激しい噴火となって現れた時代を活写したものである。両者を繋ぎ合わせることによって初めて、我々は戦国時代という連続した歴史のプロセスを、より深く、立体的に理解することができるのである。

結論:歴史の転換点を捉えた一級史料

『海東諸国記』は、その表題が示す通り、朝鮮から見た「海東の諸国」、すなわち日本と琉球に関する記録であり、中世日朝関係史を研究する上で不可欠な基本史料であることは論を俟たない。しかし、本報告書で詳述してきたように、その価値は単に二国間関係史の領域に留まるものではない。

本書は、応仁の乱という未曾有の内乱によって日本の旧来の権力構造が溶解し、「戦国時代」という新たな時代が胎動する歴史のまさにその転換点を、隣国・朝鮮の冷徹かつ戦略的な視点から活写した、比類なきドキュメントである。申叔舟の分析的な眼差しは、戦乱の渦中にあった日本の内部記録だけでは見えにくい、当時の政治・社会の構造的な変化を我々に教えてくれる。彼が描き出した権力地図は、崩壊する幕府の権威と、それに取って代わろうとする守護大名たちの姿を克明に映し出し、来るべき下剋上の時代を予見していた。

混沌の中から新たな秩序が生まれる過程を理解する上で、本書が提供する「外部からの視点」は、21世紀の現代においてもなお、極めて示唆に富んでいる。申叔舟の試みは、地政学的なリスクを客観的に分析し、国益を追求するために正確な情報(インテリジェンス)がいかに重要であるかという、時代を超えた普遍的な教訓をも我々に示しているのである。戦国時代の始まりを告げる号砲が鳴り響く中で、その響きの意味を冷静に分析しようとした一人の朝鮮人知識人の努力の結晶、それが『海東諸国記』なのである。

引用文献

- 海東諸国紀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%9D%B1%E8%AB%B8%E5%9B%BD%E7%B4%80

- 応仁の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 応仁・文明の乱 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b33974.html

- 応仁の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7077/

- 十五世紀朝鮮人對日本的觀察和記錄—以申叔舟《海東諸國 ... - 歷史學系 https://www.his.ntnu.edu.tw/publish01/downloadfile.php?periodicalsPage=3&issue_id=27&paper_id=156

- 申叔舟- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E7%94%B3%E5%8F%94%E8%88%9F

- 岩波文庫 海東諸国紀―朝鮮人の見た中世の日本と琉球 - 紀伊國屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784003345818

- 海東諸国紀(かいとうしょこくき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B5%B7%E6%9D%B1%E8%AB%B8%E5%9B%BD%E7%B4%80-1153131

- 海東諸国紀/申 叔舟, 田中 健夫 - 岩波書店 https://www.iwanami.co.jp/book/b246509.html

- 目 次 - researchmap https://researchmap.jp/Map10docu-ment05/published_papers/50100296/attachment_file.pdf

- 【よさのみらい大学講座レポート】日本の歴史にもっと興味を持てる一番受けたい歴史の授業 https://www.town.yosano.lg.jp/culture/univrp_19/

- 叔舟『海東諸国紀』を紹介したい。 http://kanagawarekishibunkakai.cho88.com/kenkyu2008/kenkyu08-04.pdf

- 海東諸國記- 维基文库,自由的图书馆 https://zh.wikisource.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%9D%B1%E8%AB%B8%E5%9C%8B%E8%A8%98

- 海東諸国記 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/446143

- 実隆公記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9F%E9%9A%86%E5%85%AC%E8%A8%98

- ルイス・フロイス - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%B9

- フロイス日本史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2

- ルイス・フロイス 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/luis-frois/

- フロイス『日本史』にみる宣教師への悪口 Abuse on the missionary in Historia de Japam http://web.cla.kobe-u.ac.jp/group/Promis/_src/29538/113%EF%BC%8D129%E3%83%BB%E5%8D%97%E9%83%B7.pdf

- <論 >ルイス‧フロイス著『 欧 化 較』の原 について https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/bitstreams/fb64c61e-56d2-4ac9-9a7c-f3019e07d437/download

- 第689話 宣教師フロイスの日欧文化比較 - ほしひかるの蕎麦談義 - フードボイス https://fv1.jp/74050/

- 【書評】ルイス・フロイス『ヨーロッパ文化と日本文化』(岩波文庫)|三城俊一/歴史ライター - note https://note.com/toubunren/n/n7fa86b24ed61

- 今、面白い。フロイスの見た日本 https://webmagazin-amor.jp/2019/02/25/tokushu28_1/