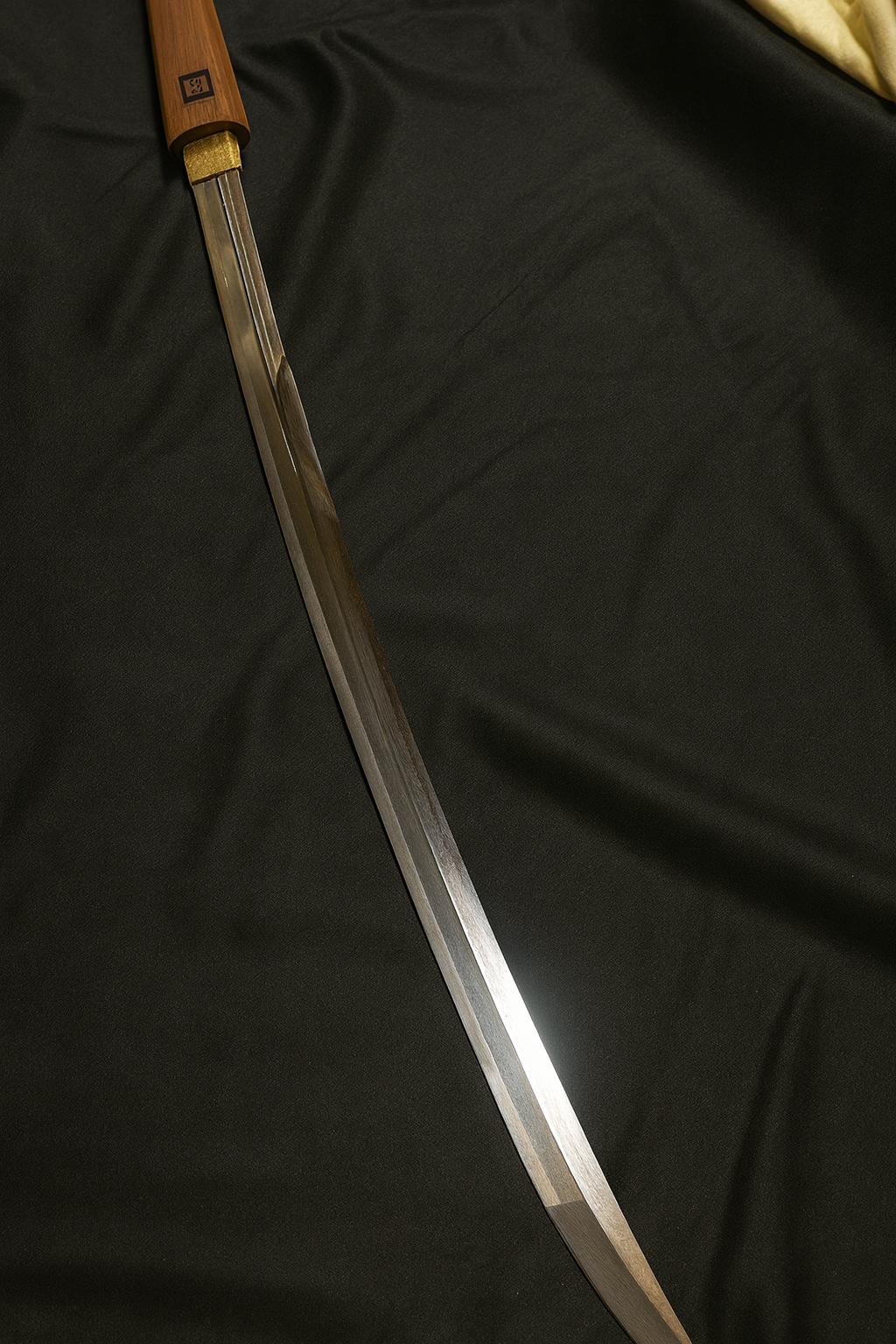

無銘長巻

無銘長巻は、戦国時代の過渡期に生まれた特異な武器。刀剣と長柄武器の特性を併せ持ち、その「無銘」は再利用や格式、量産など多様な歴史を物語る。

戦国の異刃:無銘長巻の総合的研究

序論:戦乱の世が生んだ異形の刃、長巻

「無銘の長巻。長巻は薙刀の刀身を長くしたもの。太刀と薙刀の長所を兼ねて作られたが、扱いが難しく普及しなかった。人馬の足を薙ぎ払うことに用いた」。この簡潔にして的確な要約は、長巻という武器の核心的な特徴を見事に捉えている。しかし、この要約の背後には、戦国という激動の時代が生んだ、より深く、より複雑な物語が秘められている。なぜ長巻は「扱いが難しく」なったのか。それでもなお、なぜ戦国の戦場で一定の役割を担い得たのか。そして、なぜ最終的に「普及しなかった」のか。これらの問いを徹底的に掘り下げることこそ、本報告書の目的である。

長巻は、日本の武器史上、刀剣と長柄武器という二つのカテゴリーの境界に存在する、極めて特異な存在である 1 。その混成的な性質こそが、長巻の強みと弱みを規定し、戦国時代の戦術変遷における役割を決定づけた。本報告書では、長巻が単なる「扱いにくい武器」ではなく、特定の時代的要請に応える形で生まれ、そして時代の変化と共にその役割を終えていった「過渡期の兵器」であったという視点を提示する。

さらに、本報告の主題である「無銘」という属性は、単に作者が不明であることを意味するのではない。それは、その一振りが辿った歴史、すなわち実戦での消耗、後世の改造、あるいは奉納品としての高い格式といった来歴を雄弁に物語る「履歴書」に他ならない 3 。この「無銘」という鍵を手がかりに、長巻という武器の多面的な実像を解き明かしていく。それは、個人の武勇が戦場の華であった時代から、集団の規律が戦いを支配する時代へと移行する、日本の軍事史における一大転換期を映し出す試みでもある。

第一章:長巻の成り立ちと構造的特徴 ― なぜ「刀」であり、「薙刀」ではないのか

長巻の形態を理解することは、その戦術的役割と歴史的意義を解明する上での第一歩である。その起源は刀にありながら、外見は薙刀に似る。この曖昧な立ち位置こそが、長巻の本質を物語っている。本章では、その発生の経緯から、刀身と拵えの具体的な特徴に至るまでを詳細に分析し、長巻がなぜ「刀剣」として分類されるのかを明らかにする。

1.1. 大太刀からの発展史:必要性から生まれた革新

長巻の直接的な祖先は、鎌倉時代から南北朝時代にかけて流行した、三尺(約90cm)を超える長大な刀剣、すなわち「大太刀(おおだち)」あるいは「野太刀(のだち)」に遡る 1 。これらは武士の剛健さを示す象徴であり、馬上からの強力な一撃を意図したものであったが、その長大さゆえに非常に重く、通常の太刀の柄では到底自在に扱うことができなかった 5 。

この実用上の問題を解決するため、武士たちは創意工夫を凝らした。刀身の鍔元から中ほどにかけて、麻紐や革紐を固く巻き締め、柄を延長して両手で握れるようにしたのである。これが「中巻野太刀(ちゅうまきのだち)」あるいは単に「中巻(ちゅうまき)」と呼ばれたもので、長巻の原型となった 1 。

やがて室町時代になると、既存の大太刀を改造するのではなく、当初から長い柄を持つ武器として専用に設計・製作されるものが登場する 6 。これが「長巻」であり、その名は文字通り、柄に長く麻紐や革を巻き締めたことに由来するとされる 6 。大太刀の威力を、より多くの者が扱えるようにするという、戦場の切実な要求から生まれた革新であった。

1.2. 刀身の形態学:鑑定の要点

長巻と薙刀はしばしば混同されるが、その刀身には明確な違いが存在し、刀剣鑑定における重要な要点となっている。

- 寸法: 一般的に、刃長が約三尺(約90cm)であるのに対し、柄長もほぼ同じ三尺から四尺(約90cm~120cm)程度とされる 6 。刃と柄が1対1に近いこの比率こそ、長巻を特徴づける最大の要素である。

- 姿(形状):

- 反り: 薙刀が刀身の先の方で強く反る「先反り(さきぞり)」であるのに対し、長巻は刀身全体で緩やかに反る「鳥居反り(とりいぞり、中反りとも)」か、もしくは反りが極めて浅いものが多い 1 。これは、薙ぎ払う動作だけでなく、刀のように斬りつける動作も想定していたためと考えられる。

- 横手(よこて): 刀の鋒(きっさき)と刀身を分ける境界線である「横手筋」が、長巻には明確に存在する 2 。これは長巻が刀と同じ「鎬造り(しのぎづくり)」であることを示すもので、一般的に横手を持たない薙刀との決定的な識別点とされる。

- 帽子(ぼうし): 鋒部分に現れる刃文である「帽子」が、先端で折り返さずにそのまま茎(なかご)側へ向かって焼きがなくなる「焼詰(やきづめ)」となる作例が多い 10 。これも長巻の顕著な特徴の一つである。

1.3. 拵えの精髄:「刀剣」に分類される理由

長巻は、武器の分類上、薙刀のような「長柄武器」ではなく、「刀剣」の一種として扱われる 1 。その最大の根拠は、刀身に装着される外装、すなわち「拵(こしらえ)」の構造にある。

長巻の刀身の根元には、刀と同様に、**鎺(はばき) と 切羽(せっぱ) を介して 鍔(つば)**が装着されている 1 。鍔は、敵の刃を受け止め、自らの手を守るためのものであり、刀剣に不可欠な部品である。一方、薙刀の多くは鍔を持たない。

さらに、柄の構造も決定的である。薙刀の柄は漆塗りの太い棒状であることが多いのに対し、長巻の柄は、刀の柄と同様に、鮫皮(さめかわ)を着せた上から麻紐や革紐、あるいは藤蔓などで全体が固く巻き締められている(柄巻) 6 。これは、強力な斬撃の際に滑らず、確実に握るための実用的な意匠である。

これらの構造的特徴は、長巻が「長い柄を持つ薙刀状の武器」ではなく、あくまで「柄を長くした長大な刀」という設計思想に基づいていることを明確に示している。しかし、この「刀の延長」という思想こそが、長巻の戦術的な可能性を規定し、同時にその限界をもたらすことになる。刀である以上、槍や薙刀のように柄の末端にある石突(いしづき)で突く、あるいは打つといった棒術的な応用は想定されていない 6 。重量バランスも刀身側に極端に偏るため、薙刀のように軽快に振り回すことは物理的に困難であった 6 。長巻は、その構造自体に、後の戦場で明らかとなる運命を内包していたのである。

第二章:戦国時代の戦場における長巻 ― 栄光と限界

南北朝の動乱期に生まれ、室町時代を通じて発展した長巻は、戦国時代にその最盛期を迎える。個人の武勇が依然として価値を持つ一方で、集団戦の重要性が増していく過渡期の戦場において、長巻は特異な存在感を示した。本章では、戦場における長巻の具体的な役割、主要な長柄武器との比較、そしてその栄光がなぜ長くは続かなかったのかを考察する。

2.1. 戦術的役割:人馬を薙ぐ「一撃必殺」の刃

長巻の最大の武器は、その刃長と重量から生み出される圧倒的な破壊力にあった。主たる用途は、敵兵や馬の脚を薙ぎ払うことであり、その一撃は鎧の上からでも骨を砕き、人体を切断するほどの威力を持っていたと伝えられる 6 。

その威力から、長巻は騎馬武者と徒歩兵(足軽)の双方によって用いられた 1 。騎馬武者が馬上から振り下ろせば、馬の勢いも相まって凄まじい斬撃となったが、その長大さゆえに制御が難しく、慣れない者が使えば自らの馬の脚を傷つける危険性も高かった 6 。

史料に見る長巻の評価は一様ではない。『見聞雑録』には「槍を上手く扱えない雑兵に与えられた」という記述がある一方で、『太閤記』では織田信長や豊臣秀吉が好んで近習に使わせたと記されている 1 。これは、長巻が、熟練者が使えば絶大な効果を発揮する決戦兵器としての側面と、槍の扱いが不得手な兵士でも振り回すことで一定の戦力となる補助的な兵器という、二つの側面を持っていたことを示唆している。特に、越後の上杉謙信の軍には「長巻隊」と呼ばれる専門部隊が存在したとされ 1 、特定の戦術目的のために集中運用されるほどの価値が認められていたことがうかがえる。

2.2. 主要長柄武器との性能比較

戦国時代の戦場において、長巻がどのような位置づけにあったのかをより明確にするため、主要な長柄武器である薙刀、そして最終的に戦場の主役となる槍との性能を比較する。

|

特性 |

長巻 |

薙刀 |

槍 |

|

分類 |

刀剣 1 |

長柄武器 1 |

長柄武器 14 |

|

主用途 |

斬る、薙ぎ払う 6 |

薙ぎ払う、振る 11 |

突く 6 |

|

有効間合 |

中~長距離 |

長距離 |

長距離 |

|

重量バランス |

刀身側(先重) 6 |

比較的均等 |

比較的均等 |

|

習熟難易度 |

高い(熟練が必要) 6 |

中~高い |

低い(足軽でも容易) 6 |

|

集団戦適性 |

限定的(振り回すため) |

中(間合いが広い) |

高い(槍衾など) 15 |

|

特記事項 |

威力が高いが重い 6 |

石突も使用可 |

大量生産に適す 14 |

この比較から明らかなように、長巻は「斬る」威力に特化しているが、その代償として重量バランスが悪く、高い技量を要求された。集団戦への適性という点では、他の二つの武器に劣っていたと言わざるを得ない。

2.3. 盛衰の軌跡:なぜ槍が戦場の主役になったのか

長巻が戦場で活躍した期間は、比較的短かった。その衰退は、武器自体の性能の欠陥というよりも、戦国時代の「軍事ドクトリンの変革」という、より大きな時代の潮流によってもたらされたものである。

戦国時代が後期に進むにつれ、戦いの様相は、個々の武士による一騎討ちから、動員された足軽による大規模な集団密集陣形での戦闘へと大きく変化した 16 。この新たな戦術において、兵器に求められるのは、一撃の威力よりも集団での運用効率であった。

この点で、槍は理想的な武器であった。主たる攻撃方法が「突き」であるため、狭い場所でも味方を傷つける危険が少なく、統制の取れた密集隊形を維持したまま攻撃できた 14 。穂先を敵に向けて壁のように突き出す「槍衾(やりぶすま)」は、騎馬突撃に対しても極めて有効な防御陣形となった 15 。

対照的に、長巻は薙ぎ払うために大きな動作空間を必要とし、密集した隊形の中では味方を巻き込む危険性が高く、運用が著しく制限された 6 。また、鉄砲が戦場に登場し、遠距離からの射撃戦が重要になると、鉄砲隊を敵の突撃から守るための壁として、即座に陣形を組める槍の重要性はさらに高まった 16 。

結局のところ、長巻は卓越した技量を持つ個人がその能力を最大限に発揮するための「職人芸的な武器」であったのに対し、槍は誰もが扱え、大量生産と大量動員に適した「工業製品的な武器」であった。戦国大名が追求した、兵農分離 17 や石高制 18 に基づく合理的でシステム化された軍隊において、後者が選択されるのは必然であった。長巻の衰退は、その性能が劣っていたからではなく、時代の求める軍事思想に適合しなくなった結果なのである。

第三章:「無銘」に秘められた物語 ― 一振りが語る多様な来歴

現存する長巻の多くが「無銘」である。この事実は、単に作者が不明であるという以上に、それぞれの長巻が戦国から江戸時代にかけて辿った多様な運命を物語っている。「無銘」という一つの属性は、その長巻が経験した「社会的地位の流転」を解き明かす鍵となる。本章では、無銘となるに至った複数の理由を検証し、その背景にある歴史的、文化的な意味を探る。

3.1. 大磨上無銘:時代の要請に応じた「再利用」

無銘長巻が生まれる最も一般的な理由が、「大磨上(おおすりあげ)」である 3 。大磨上とは、刀身の根元部分である茎(なかご)を大幅に切り詰めて短くする改造を指す 4 。この過程で、茎に刻まれていた刀工の銘は切り落とされ、結果として「無銘」の刀が生まれる。

大磨上が行われた背景には、大きく二つの歴史的要因がある。第一に、戦国末期から江戸時代初期にかけての戦術の変化である 19 。集団戦が主流となり、徒歩での斬り合いが中心となると、長大な長巻は取り回しが悪く、実用性を失っていった。第二に、江戸幕府による法規制である 6 。幕府は武士の身分に応じて帯刀できる刀の長さ(定寸)を厳格に定めたため、規定を超える長巻は、それに合わせて短くする必要に迫られた。

こうして、長大な刀身を持つ長巻は、茎を切り詰められて打刀や脇差へと姿を変えた。これらは「長巻直し(ながまきなおし)」と呼ばれ、数多く現存している 6 。「長巻直しには優品が多い」と専門家の間で言われるのは 10 、元々が粗悪な刀であれば、手間と費用をかけてまで磨上げる価値がないからである 4 。つまり、「大磨上無銘」という事実は、その刀がかつては名のある刀工によって作られた、価値ある一振りであったことの証左となり得るのである。それは、時代の変化によって主たる役割を終え、別の用途に「転用」された、武器の生涯を物語っている。

3.2. 生ぶ無銘:作られた時点での「無銘」

一方で、磨上げられることなく、作られた当初の姿(生ぶ)のまま無銘である長巻も存在する 3 。その理由は一様ではなく、大きく二つのケースに分けられる。

一つは、極めて格式の高い品として作られた場合である。古来、神社仏閣への奉納品や、将軍・大名といった高貴な身分の人物への献上品は、作者が敬意と謙遜の意を示すため、あえて銘を入れない「奉納無銘」や「献上無銘」という慣習があった 21 。山形県米沢市の上杉神社に伝来し、国指定重要文化財となっている「長巻 無銘 伝則包」は、まさにこの代表例と言える 23 。この長巻は、上杉家が家宝として大切に守り、神に捧げたものであり、長巻が単なる実戦兵器ではなく、最高の美術工芸品としても扱われていたことを示す一級の史料である。この場合の「無銘」は、社会の最上位で珍重された「宝物」としての地位を物語る。

もう一つは、それとは対照的に、実用本位の量産品として作られた場合である。戦国時代、終わりの見えない戦乱は膨大な武器需要を生み出した。この需要に応えるため、備前国(現在の岡山県)や美濃国(現在の岐阜県)の刀工集団は、刀剣の大量生産体制を整えた 24 。これらの量産品は「数打ち物(かずうちもの)」と呼ばれ、入念に作られた注文打ちの刀に比べて品質は劣るものの、実用性は十分に備えていた。多くは簡略化された銘が切られるか、あるいは銘を刻む手間さえ省かれて無銘のまま戦場へ送られたと考えられる 26 。名もなき足軽たちに支給された長巻の中には、こうした「数打ち物」の無銘品が多数含まれていたと推測される。この場合の「無銘」は、戦場で消費される「消耗品」としての側面を強く反映している。

3.3. 無銘刀の価値判断:銘なくして何を語るか

刀剣の世界において、「無銘=劣作」という短絡的な図式は決して成り立たない 4 。その価値は、銘の有無ではなく、刀身そのものが持つ情報によって総合的に判断される。

大磨上無銘の長巻直しであれば、その姿や鍛え、刃文といった特徴から、元の刀工や流派を推定する「極め(きわめ)」という鑑定作業が行われる。江戸時代には本阿弥家のような鑑定家がその価値を保証する「折紙(おりがみ)」を発行しており、無銘であっても高い評価を受ける作は少なくない 27 。

一方、数打ち物の無銘であれば、美術的価値は低いかもしれないが、戦国時代の武器生産体制や兵站システムを具体的に示す、極めて重要な歴史資料としての価値を持つ。

結局のところ、一振りの無銘長巻を前にしたとき、我々が読み解くべきは、その鉄の肌合い(地鉄)、焼き入れの妙(刃文)、そして全体の姿の健全さである。それらは、銘以上に雄弁に、その刀が生まれた時代と場所、そして辿ってきた歴史を物語っている。無銘の長巻を鑑定することは、単に作者を当てる作業ではなく、その刀が戦国から江戸にかけての社会変動の中で、どのような運命を辿ったのかを読み解く、歴史的な探求なのである。

結論:戦国という時代を映す鏡としての無銘長巻

本報告書を通じて、「無銘長巻」が、単一の定義では到底捉えきれない、極めて多角的で複雑な背景を持つ武具であることが明らかになった。それは、利用者様の初期認識であった「扱いにくい武器」という一面を内包しつつも、それを遥かに超える、日本の軍事史と文化史を凝縮した物語を秘めている。

長巻の本質は、その「過渡性」にある。それは、個人の武勇が戦場の華であった時代への憧憬と、集団による規律と効率が支配する新たな現実への適応という、二つの時代の狭間で生まれた、野心的かつ悲劇的な兵器であった。その設計思想はあくまで「刀の延長」であり、大太刀の破壊力をより多くの兵士に解放しようという試みであったが、その思想こそが、槍が持つ集団戦への適応力を獲得することを妨げた。その栄光は短く、より合理的で効率的な槍に戦場の主役の座を譲ったが、その盛衰の過程こそが、戦国時代の軍事思想の劇的な変革を象徴している。

そして、「無銘」という属性は、欠落の印ではなく、むしろ豊穣な歴史の証言である。それは、一振りの長巻が辿った数奇な運命を映し出す鏡となる。あるものは、最高の敬意を込めて神前に捧げられた「宝物」であったかもしれない。あるものは、名もなき足軽の手に渡り、戦場で使い潰された「消耗品」であったかもしれない。そしてまたあるものは、戦乱の時代を生き抜き、平和な世でその長大な姿を変えることを余儀なくされた「転用品」であったかもしれない。

したがって、「無銘長巻」とは、その刀身に刻まれなかった刀工の名に代わって、戦国という時代の技術、戦術、思想、そして社会の激動そのものを深く刻み込んだ、歴史の証人と言える。その無言の鉄が語る声に耳を澄まし、姿を丹念に読み解くことは、我々を戦国の実像へと迫らせる、一つの確かな道筋なのである。

引用文献

- 長巻 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B7%BB

- 薙刀の紹介/ホームメイト - 刀剣ワールド大阪 https://www.osaka-touken-world.jp/variety-of-sword/introduction-naginata/

- 無名の日本刀でも売れる?知られざる相場と価値を決めるポイントとは https://goto-man.com/faq/post-11545/

- 十九振目 磨上げという意味は - ふわっとした刀剣メモetc(一江左かさね) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054882193931/episodes/1177354054884567438

- 【武器解説】長巻・大太刀【ゆっくり解説】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=OnMTkf23Gk0

- 槍と長巻の違い/ホームメイト - 刀剣ワールド名古屋・丸の内 別館 https://www.touken-collection-nagoya.jp/touken-introduction/yari-and-nagamaki/

- 刀剣の種類/ホームメイト https://www.tokyo-touken-world.jp/variety-of-sword/types-of-token/

- 圓流 長巻術 | 神明無想林崎流 尚士会 - 居合抜刀道道場 尚士館 https://battodo.jp/nagamaki

- 長巻!戦国の即席長柄 | 小松雅樹の武器と歴史の工房 https://ameblo.jp/wolf001/entry-10503954485.html

- 長巻とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/55511/

- 刀剣の種類/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/76859/

- 薙刀・長巻/ホームメイト - 刀剣ワールド東京 https://www.tokyo-touken-world.jp/variety-of-sword/naginata-nagamaki/

- 長巻と長刀と薙刀の違いは何ですか? https://goto-man.com/faq/post-11368/

- 実はこれだけ種類があった!今話題の刀剣をチェック - COYASH(コヤッシュ) https://coyash.jp/contents/%E5%AE%9F%E3%81%AF%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%A0%E3%81%91%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%EF%BC%81%E4%BB%8A%E8%A9%B1%E9%A1%8C%E3%81%AE%E5%88%80%E5%89%A3%E3%82%92%E3%83%81%E3%82%A7/

- 簡単戦国解説2【戦国時代の武器と言えば?】|戦国パンダ部長 - note https://note.com/sengokupanda/n/n53fc9d1050cf

- 日本の軍事史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E5%8F%B2

- 3度の刀狩り/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/55417/

- 太閤検地と刀狩り - ホームメイト https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/taikokenchi-katanagari/

- 部位「磨上げ/摺上げ茎」|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/word/part/1254/

- 「長巻き」ってご存知ですか? | 居合道家が始めた、刀屋さんの日常 https://ameblo.jp/katanayaikeda/entry-12774515307.html

- 第8回 日本刀の鑑賞ポイント 銘/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/touken-girl-discussion/viewing-point-mei/

- 日本刀でよくみる、無銘とは?在銘とは何が違うの?気になる日本 ... https://goto-man.com/faq/post-10689/

- 長巻 無銘 伝則包 附 拵 (ながまき むめい でんのりかね ... - 山形県 https://www.pref.yamagata.jp/cgi-bin/yamagata-takara/?m=detail&id=1056

- 五箇伝(五ヵ伝、五ヶ伝)/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/9768/

- 五箇伝のひとつ 備前伝とは/ホームメイト - 刀剣ワールド大阪 https://www.osaka-touken-world.jp/knowledge-of-sword/about-bizenden/

- 金属の歴史10(戦国時代) http://tuguhikeiko21.g1.xrea.com/kinzoku/kinzo10.html

- 日本刀の銘の種類・13パターンの意味と無銘の刀がある理由について - 骨董品の美観堂 https://bikanjp.com/column/japanese-sword/