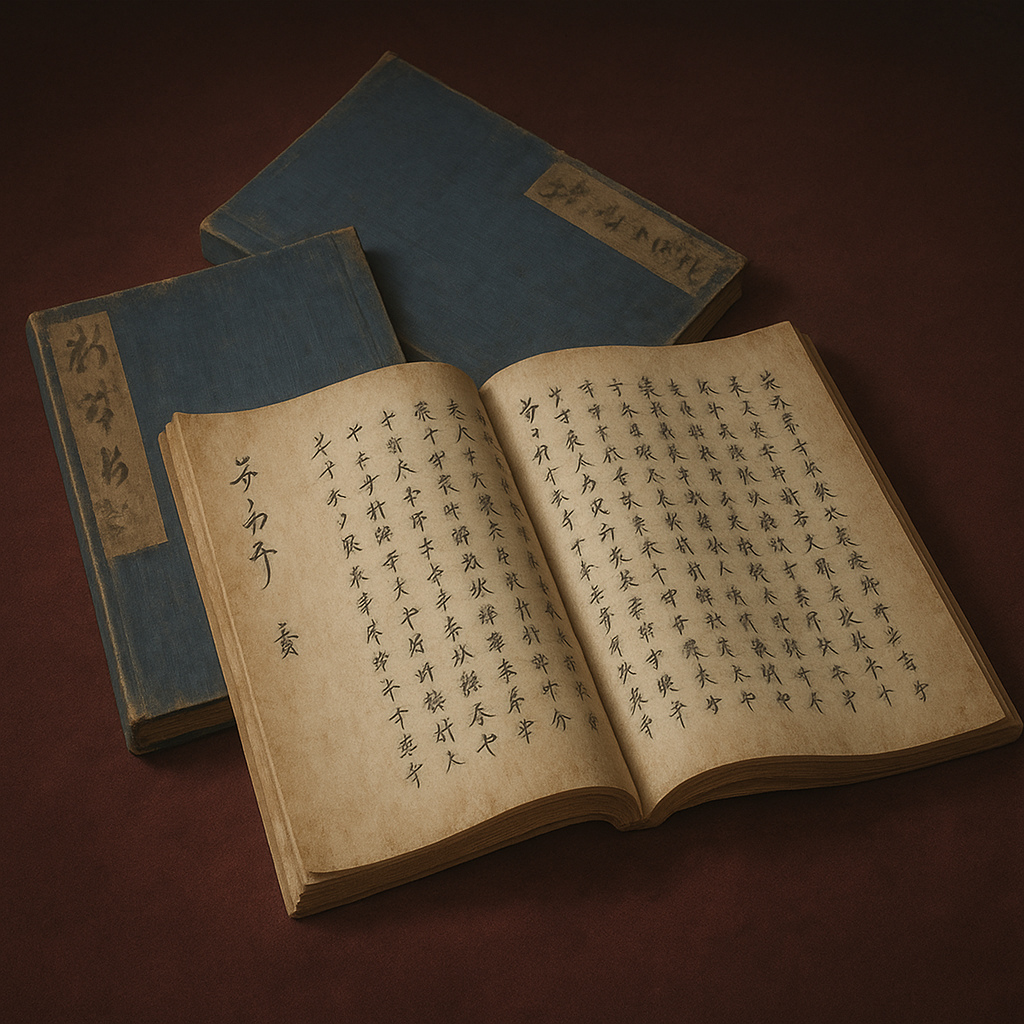

福野流柔術書

福野流柔術書は、福野正勝が創始せし柔術思想と技術の集成なり。戦国組討と江戸柔術の転換点に位置し、柳生新陰流の哲学を導入。起倒流を経て現代柔道へ継承されし功績は不滅。

「福野流柔術書」の総合的研究—戦国組討から江戸柔術への転換点—

序論:福野流柔術書とは何か—実体と概念の探求

本報告書は、「福野流柔術書」という主題に対し、日本の戦国時代から江戸時代初期にかけての武術史的文脈の中で、その実体と歴史的意義を徹底的に調査・分析するものである。利用者より提示された「福野七郎左衛門正勝が著した柔術書」という認識は、この主題への的確な導入点となる。しかしながら、調査を進めるにあたり、「福野流柔術書」という名の単一の書物の現存は確認されていない。むしろ、それは福野正勝の柔術思想と技術体系、及びその後継者たちによって編纂された複数の伝書群の総称、あるいはその教えの体系そのものを指す「概念」として捉えるのがより本質的である 1 。

したがって本報告書では、この「福野流柔術書」を、福野正勝という一人の武術家が創始した思想と技術の集成として再定義し、その探求を進める。福野七郎左衛門正勝は、戦国時代の殺傷を目的とした実戦的「組討」と、江戸時代の泰平の世における心身練磨の道としての「柔術(やわら)」とを結ぶ、武術史上の極めて重要な転換点に位置する人物である。彼の業績は、単に一流派を興したことに留まらない。それは、武術が実用的な「術」から、精神性を伴う「道」へと昇華していく時代の精神を体現したものであり、その思想と技術の核心こそが「福野流柔術書」と呼ばれるべき文化遺産なのである 5 。

第一章:時代の要請—戦国期「組討」から福野正勝の「和(やわら)」へ

福野正勝の柔術が誕生した背景を理解するためには、まず彼が生きた時代の武術がどのようなものであったか、そしてその武術が社会の変化に伴い、いかにして変容を遂げたのかを把握する必要がある。

第一節:戦場のリアリズム—甲冑組討の実相

戦国時代(15世紀末~16世紀末)の合戦は、弓矢や鉄砲、槍による集団戦が主体であった 5 。しかし、乱戦や城内戦における近接戦闘では、個々の武士による白兵戦が勝敗を分かつことも少なくなかった。このとき、武士は鉄や革でできた重い甲冑を身にまとっており、刀剣による斬撃や刺突の効果は限定的であった 9 。

このような状況下で極めて重要視されたのが、甲冑を着用したまま相手と組み合う「組討」または「鎧組討」と呼ばれる技術体系である 10 。組討の目的は、相手を組み伏せ、体勢を崩し、地面に倒した上で、関節を制し、鎧の隙間から短刀(鎧通し)でとどめを刺すことにあった 10 。これは、現代の柔術や柔道が想像させるような華麗な投げ技よりも、より泥臭く、生存に直結した実戦技術であった。天文元年(1532年)に創始されたと記録される竹内流は、こうした実戦的要請の中から生まれた、現存する柔術の最古の源流の一つとされている 11 。

第二節:泰平の世における武術の変容—「術」から「道」への胎動

関ヶ原の戦いを経て江戸幕府が成立すると、日本は長く続いた戦乱の時代を終え、泰平の世を迎える。これにより、武士の役割は戦場で敵を討ち取る「戦闘者」から、社会を治める「為政者・官僚」へと大きく変化した 5 。

この社会構造の変化は、武術のあり方にも決定的な影響を及ぼした。実戦の機会がほぼ消滅したことで、武術は単なる殺傷技術(術)としての存在意義を問い直されることになる。そして、それに代わって浮上したのが、心身を鍛え、精神性を高め、武士としての克己心や礼節を養うための修養の手段(道)としての価値であった 6 。剣術が「剣道」へ、柔術が「柔道」へと発展していく思想的土壌は、この江戸時代初期に形成されたのである。この時代の大きな潮流こそが、福野正勝のような新しい思想を持つ武術家を生み出す背景となった。

第三節:福野七郎左衛門正勝の実像

福野七郎左衛門正勝(名は友善とも)の正確な生没年は不詳である 2 。その出自についても、摂津浪華(大坂)、丹波、近江大津など諸説あり、定かではない 1 。確かなことは、彼が柳生宗厳(石舟斎)・宗矩父子に師事して新陰流兵法を学んだこと、そして相撲(体術)の名手として知られていたことである 2 。

彼は、戦国の遺風がいまだ色濃く残る中で、新しい時代の武士として、武術に新たな価値を見出そうとした革新者であったと推察される。彼が自らの創案した技術を、戦場での実利を想起させる「組討」ではなく、「和(やわら)」と名付けたこと自体が、この思想的転換を象徴している 2 。「和」の字には、相手と和合し、力を争わずして制するという、単なる力技とは一線を画す理念が込められていた。福野の柔術は、戦国時代の「必要性」と江戸時代の「思想性」とが融合した、まさに時代の転換期を体現する武術であった。

第二章:良移心当流の創始—柳生新陰流との思想的共鳴

福野正勝の柔術体系の中核をなすのが「良移心当流」である。この流派の成立過程とその理念を深く掘り下げると、その根底には当時の武術界の最高峰であった柳生新陰流の高度な兵法哲学が色濃く反映されていることがわかる。

第一節:将軍家兵法指南役・柳生宗矩への師事

福野は、徳川将軍家の兵法指南役という絶大な権威を持っていた柳生宗矩(1571-1646)に師事した 2 。これは、彼が武術の表層的な技術だけでなく、その根底にある思想や哲学にまで触れる機会を得たことを意味する。史料によれば、福野は元和八年(1622年)の春、自らが工夫した「和」の術を体系化した目録一巻を編纂し、これを師である宗矩に献呈している 2 。この行為は、福野の創始した流派が、当時の武術界における最高権威から公に認められたことを示しており、その後の発展の大きな基盤となった。

第二節:「活人剣」と「無刀」—柔術に移植された剣の哲学

柳生新陰流の極意は、単に敵を斬り殺すこと(殺人刀)を目的とせず、争いを制することで結果的に万物を活かすという「活人剣(人を活かす剣)」の理念にある 19 。そして、その理念を具現化する技法が、武器を持たずして相手の剣を制する「無刀」であった 20 。これは、力に力で対抗するのではなく、相手の動きや力の流れを読み、それに乗じて変化し、最小の力で相手を無力化するという、極めて高度な思想と技術の融合体である 24 。

福野の柔術は、この柳生新陰流の「無刀」の理合を、素手の体術へと応用・展開させたものと考えられる 23 。剣を持たぬ柔術においてこそ、「無刀」の哲学は最も純粋な形で発揮され得た。福野は、柳生新陰流という高度な「思想的オペレーティングシステム」の上に、「柔術」という具体的なアプリケーションを構築したのである。これにより、それまで経験則の集積であった可能性のある組討技術は、一貫した理論体系を持つ武術へと昇華を遂げた。

第三節:良移心当流の理念と「五ツ心持之大事」の解読

流派名である「良移心当」は、「常により良いものを移す心で当たる」との意であり、状況に応じて剛と柔、陰と陽を自在に転換し、あたかも柳の枝が風を受け流すように、柔らかく相手に対処することが勝利への道であると説いている 28 。

その教えの核心として、柳生新陰流の伝書『月之抄』にも記載が見られる「五ツ心持之大事」が伝えられている 28 。これは、剣の理合を柔術の身体操作に「翻訳」するためのキーワードであり、福野の体系化作業の成果を如実に示すものである。

|

要訣の名称 |

読み(推定) |

柳生新陰流及び関連思想との接続 |

良移心当流における武術的解釈(考察) |

関連資料 |

|

押籠必角見 |

おしこめ ひっし かくみ |

角見(かくみ): 弓術に由来する用語。弓を押し出す際の親指付け根の働きを指し、力の伝達と制御の要点を意味する。 |

相手を制圧する際、単に力任せに押すのではなく、手首や体の特定部位(角見)を効果的に使い、最小の力で最大の効果を生むための力の運用法。相手の力の方向を読み、接点において的確に圧力を加える技術を指す。 |

28 |

|

天地児而賛 |

てんち にして さん |

天地人: 東洋思想の根幹をなす概念。天(タイミング、機)、地(位置取り、安定性)、人(自身の動き、体捌き)の三才の調和を重視する。 |

技を掛ける際の理合そのもの。足(地)の安定、体捌き(人)の円滑さ、そして相手の崩れや機(天)を捉えることの三位一体を説く。崩し、作り、掛けという一連の動作の調和を意味する。 |

28 |

|

身右嵐盛勝 |

みぎあらし せいしょう |

嵐(あらし): 連続した激しい動きの比喩。一気呵成に攻め立てる様相。 |

技を単発で終わらせず、嵐のように連続して繰り出し、相手に反撃の隙を与えないための心構えと技術。特に右半身を軸とした連続的な体捌きと技の展開を示唆している可能性がある。 |

28 |

|

四季ノ心立居 |

しきのこころ たちい |

四季: 季節の移ろいは、状況の変化への順応を象徴する。柳生新陰流における「転(まろばし)」の思想、すなわち固執せず変化に対応する理念に通じる。 |

敵との対峙における心の持ち方。春のように技を起こし、夏のように盛んに攻め、秋のように機を見て収め、冬のように静かに備える。状況に応じて柔軟に心と体を変化させる対応力を説く。 |

28 |

|

音之嵐天地ノ間不弛 |

おとのあらし てんちのま ゆるがず |

不動智: 柳生宗矩も深く師事した禅僧・沢庵宗彭の思想。激しい状況(音之嵐)の中にあっても、天地の間、すなわち自己の中心(心)は揺るがない境地を指す。 |

極度の緊張状態や激しい攻防の最中であっても、決して心を見失わず、冷静沈着を保つ精神的な要諦。全ての技術の根底にあるべき、不動の精神状態の重要性を説く。 |

28 |

第三章:陳元贇伝説の再検証—史実と権威付けの物語

福野正勝について語る上で避けて通れないのが、明からの渡来人・陳元贇との関係である。この伝承は、柔術の起源をめぐる物語として広く知られているが、その史実性と歴史的機能を慎重に検討する必要がある。

第一節:伝承の流布—国昌寺の三浪人

江戸時代に編纂された複数の書物には、江戸麻布の国昌寺に滞在していた明の文人・陳元贇(1587-1671)から、福野正勝、三浦義辰、磯貝次郎左衛門という三人の浪人が中国拳法を学んだ、という逸話が記されている 1 。この伝承は広く流布し、一部の良移心当流の伝書においては、陳元贇を流派の元祖として冒頭に掲げるものさえ存在する 38 。この物語は、日本の柔術の起源に大陸の先進的な武術が関わっていたことを示唆するものとして、後世に大きな影響を与えた。

第二節:歴史的史実との乖離

しかし、近年の歴史研究では、この伝承の史実性には多くの疑問が呈されている。陳元贇は、漢詩や書、作陶に優れた一流の文化人であったことは確かであるが、彼が武術の達人であったことを示す確たる一次史料は存在しない 39 。

さらに技術的な観点からも、日本の柔術と中国拳法の間には大きな相違点が存在する。日本の柔術は、武士の生活様式を反映し、正座の状態からの攻防(居捕)や、腰に刀を差した状態での組討を前提とする技法が数多く含まれている。これらは、椅子に座る文化であり帯刀の習慣がない中国の拳法には見られない特徴である 38 。これらの点から、陳元贇が福野らに対して、柔術の技術体系を直接的に伝授した可能性は極めて低いと結論付けられている。

第三節:思想的影響と「権威付け」の機能

では、なぜこの伝説が生まれ、広く受け入れられたのであろうか。その答えは、史実としてではなく、この物語が果たした「文化的機能」に求めるべきである。江戸時代初期において、柔術は剣術や槍術といった伝統的な武芸に比べ、まだ歴史の浅い新興の武術であった。その出自を、日本古来の組討のみならず、当時、先進文化の象徴であった明の国、しかも博識な文人から学んだと位置づけることは、流派の価値を飛躍的に高めるための有効な戦略であった。

これは、柔術が単なる腕力に頼る「力技」ではなく、大陸の深い知恵に裏打ちされた、理論的で洗練された「武術」であることを示すための「権威付けの物語(Prestige Narrative)」として機能したのである。技術的な伝授はなかったとしても、福野が当代一流の知識人であった陳元贇と交流し、その思想や学識に触れたことが、自らの武術理論を体系化する上で何らかの思想的影響を与えた可能性は否定できない 38 。したがって、この伝説の真偽を問うこと以上に、「なぜこの物語が必要とされたのか」を考察することこそが、当時の武術家たちの価値観や自己認識を理解する上で重要となる。

第四章:「福野流」の展開—後継流派と現代柔道への道

福野正勝の蒔いた種は、彼自身の手による良移心当流だけに留まらず、彼の弟子や同門たちによって受け継がれ、それぞれが独自の発展を遂げた。その流れは、江戸時代を通じて日本各地に広がり、最終的には現代柔道の創設にまで繋がっていく。

第一節:起倒流の創始—茨木専斎による鎧組討の体系化

福野の同門であり、同じく柳生宗矩に学んだ武術家に茨木専斎俊房(又左衛門)がいる 1 。伝承によれば、茨木は福野と共に武芸の研究工夫に励み、寛永年間(1624-1645)に「起倒流」を創始したとされる 1 。寛永19年(1642年)には、茨木の名で「起倒流乱授業目録」が記されており、その存在を裏付けている 4 。

起倒流は、福野の教えの中でも特に戦場における甲冑組討の側面を色濃く受け継ぎ、それをさらに洗練させた流派である。その特徴は、鎧を着た相手を想定した高度な投げ技と、自らの体を捨てて相手を制する捨身技にある 1 。福野の柔術が持つ「実戦的・技術的側面」を深化させたのが起倒流であったと言える。

第二節:起倒流伝書『天巻』の思想—「本体」と「不動智」

起倒流が単なる技術の集積でなかったことは、その伝書の内容からも明らかである。特に重要な『天巻』には、起倒流の核心的な思想が記されている。そこでは「当流に、本體と云ふことを始めに示す。本體とは何を云かとなれば、心裏虚霊にして神気不動の貌をさして云ふ」と定義されている 3 。

これは、心が何物にもとらわれず空虚であり、精神的なエネルギーが揺るぎない状態を指す。そして、敵を「敵」と意識することで心が動揺し、隙が生まれることを戒め、敵を前にしても動じない精神状態「不動智」の重要性を説いている 3 。この思想は、源流である柳生新陰流の哲学、そして柳生宗矩が深く影響を受けた沢庵宗彭の禅の思想(『不動智神妙録』)と完全に共鳴するものである 35 。福野から受け継がれた精神的支柱が、起倒流においても大切に継承されていたことがわかる。

第三節:貞心流と直信流—寺田平左衛門の系譜と「柔道」

福野の優れた門人の一人に、寺田平左衛門定安がいた。彼は師から学んだ良移心当流をもとに「貞心流」を開いた 16 。さらに、その子である寺田勘右衛門満英は、父から貞心流を、叔父から良移心当流を学び、これらを統合・発展させて「直信流」を創始した 47 。

ここで特筆すべきは、直信流がその流儀を「直信流柔道」と称していた点である 1 。これは、嘉納治五郎が講道館柔道を創設する約170年も前のことであり、「柔道」という名称が公式に用いられた最も古い例の一つとされる。このことは、福野の教えのもう一つの側面、すなわち武術を人格形成や処世の「道」として捉える「哲学的・理念的側面」が、寺田の系統によって深化されたことを明確に示している。

第四節:講道館柔道への継承—「古式の形」という名の文化遺産

福野から分かれた二つの大きな流れ—実戦技術を追求した起倒流と、道的理念を追求した直信流—は、約250年の時を経て、明治時代に一人の天才的武道家によって再び合流することになる。講道館柔道の創始者、嘉納治五郎である。

嘉納は、天神真楊流と並び、起倒流を飯久保恒年から学んだ 50 。彼は起倒流の、特に投げ技における合理的で卓越した理論に深く感銘を受けた。そして、この流派の形が持つ技術的・理論的価値を非常に高く評価し、これを「古式の形」として講道館の公式な形に制定したのである 50 。

「古式の形」は、表14本、裏7本から構成され、その内容はまさしく武士が甲冑を着用した状態での組討を想定したものである 52 。これにより、福野七郎左衛門正勝を源流とする鎧組討の技法と思想は、現代柔道の中に一つの文化遺産として、今なお正確に保存・継承されることになった 1 。

結論:日本柔術史における福野流の不滅の功績

本調査を通じて、「福野流柔術書」とは、単一の書物を指すのではなく、福野七郎左衛門正勝という一人の武術家が成し遂げた歴史的偉業の総体であることが明らかになった。彼の功績は、以下の三点に集約される。

第一に、福野は戦国時代の即物的で実利的な組討技術に、柳生新陰流の高度な兵法哲学を導入し、理論的な裏付けを与えた。これにより、経験則の集積であった可能性のある古来の体術は、一貫した理念を持つ近世柔術へと昇華する礎を築いた。

第二に、彼は武術が単なる殺傷技術から、心身を練磨し、人格を陶冶する「道」へと変容する、江戸時代初期の大きな思想的転換点において、柔術という分野で先駆的な役割を果たした。彼が用いた「和(やわら)」という言葉や、その教えから「柔道」という名称が生まれた事実は、その象徴である。

第三に、彼の思想と技術は、起倒流や直信流といった後継流派を通じて江戸時代を通じて発展し、多様な分化を遂げた。そして、その流れは最終的に嘉納治五郎による講道館柔道の創設へと結実し、その精髄は「古式の形」として現代にまで脈々と受け継がれている。

結論として、「福野流柔術書」という概念は、日本の武術が「殺す術」から「活かす道」へとその価値観を大きく転換させた、歴史的瞬間の記録そのものである。福野正勝の功績は、単なる一武術流派の創始に留まらず、日本武道史全体における不滅の金字塔として評価されるべきである。

引用文献

- 起倒流柔術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/009/

- 良移心当流(りょういしんとうりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%89%AF%E7%A7%BB%E5%BF%83%E5%BD%93%E6%B5%81-1607333

- 起倒流伝書 『天巻』: 遊戯・スポーツ文化研究所 http://sports-culture.cocolog-nifty.com/supojin/2016/12/post-44b2.html

- 起倒流の史的研究 https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/19194/files/27.pdf

- 日本古武道の歴史の成り立ちと進化の物語(時代ごとの大まかな要約) - 米沢藩・小山道場 https://koyama-dojo.com/202411kobudohistory/

- 江戸時代の剣術稽古の変遷から学べる型に関する考え方 - note https://note.com/matsurugi/n/n1d64ba44dbd6

- 武道と武術 | 心和流武術練成会 https://www.shinwa-ryu.com/budo_or_bujyutu/

- 日本刀は実戦で有効だったのか/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/71968/

- 柔術とは?柔術の派生や歴史について - IKEHIKO DIGITAL https://ikedigi.info/contents/purchase/knowlege/culture/2091/

- なぜ古武術は打撃が少なく関節技と投げ技が多いのか | 合氣道真生会川崎高津道場 活動報告 https://aikidoshinseikai-kawasakitakatu.cloud-line.com/_m/blog/2021/03/101445/

- 流儀の創始 - Takenouchi-ryu Official Homepage 竹内流宗家公式ホームページ https://www.takenouchi-ryu.org/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/%E6%B5%81%E6%B4%BE%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/

- 竹内流の成立 https://www.takenouchi-ryu.com/%E7%AB%B9%E5%86%85%E6%B5%81%E3%81%AE%E6%88%90%E7%AB%8B/

- 竹内流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%86%85%E6%B5%81

- ― 歴史と特性 ― - 日本武道館 https://www.nipponbudokan.or.jp/pdf/shinkoujigyou/202503/junior_shidou/budo_full.pdf

- 古武道 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E6%AD%A6%E9%81%93

- 福野七郎右衛門(ふくの しちろうえもん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A6%8F%E9%87%8E%E4%B8%83%E9%83%8E%E5%8F%B3%E8%A1%9B%E9%96%80-1104951

- 第7回 古流柔術の技ってどんなん? 柔術ザックリ発展史 - 古武道徒然(@kyknnm) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054889279181/episodes/1177354054889327767

- 柔術とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/113207/

- 柳生宗矩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E7%94%9F%E5%AE%97%E7%9F%A9

- 将軍の剣! 柳生新陰流 徳川幕府「兵法指南」 - KKH-BRIDGE.com https://www.kkh-bridge.com/news/feature/20230210/YASR225GBYR

- 【解説後編】不動智神妙録(ふどうちしんみょうろく)とは?沢庵が柳生宗矩の活人剣思想に与えた影響 - 2回まで無料合気道体験!合心館京都大阪 https://www.aishinkankyoto.jp/fudochi-shinmyoroku2/

- 柳生宗厳-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73546/

- 柳生新陰流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E7%94%9F%E6%96%B0%E9%99%B0%E6%B5%81

- 活人剣とは - 新陰流 - Jimdo https://shinkageryu-takasaki.jimdofree.com/2022/10/21/%E6%B4%BB%E4%BA%BA%E5%89%A3%E3%81%A8%E3%81%AF/

- 新陰流兵法 活人会: ホーム https://www.shinkage.website/

- 柔道整復師が伝えていきたい柔術3 流派 https://www.teikyo-jc.ac.jp/app/wp-content/uploads/2018/08/report2014_55-61.pdf

- 新陰流の無刀取りについて https://japanbujut.exblog.jp/30148612/

- 良移心当流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%AF%E7%A7%BB%E5%BF%83%E5%BD%93%E6%B5%81

- 本当に、角見、下筋を効かせる方法 | 理論弓道:大きく引いて的中する射の構築法 https://rkyudo-riron.com/rky/tenouchi-2

- 弓の稽古 弓手と手の内の考察 其の十二 角見の正体、角見と弓返りは別もの - ブリキの箱 https://tinbox.exblog.jp/28701402/

- Vol.40 外三合 三節 番外編(その2 - 中国武学への道 https://ryuminroudaiichi.fc2.page/archives/572

- 先人の言葉から学ぶ(その7) - 空手道崇武館のページ http://sohbukan-karatedo.sports.coocan.jp/lesson/lesson2012/lesson201207.pdf

- 四季の森武道塾 忍者道場 - kunoichisen ページ! - Jimdo https://kunoichisen.jimdofree.com/%E5%BF%8D%E8%80%85%E3%81%AE%E6%97%A5/%E5%9B%9B%E5%AD%A3%E3%81%AE%E6%A3%AE%E6%AD%A6%E9%81%93%E5%A1%BE/

- 尾張名古屋で継承され続ける柳生新陰流の技と心 - YATTOKAME LIFE丨やっとかめライフ https://yattokame.jp/yattokamelife/moyako/gigei/1352.html

- 不動智神妙録 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E6%99%BA%E7%A5%9E%E5%A6%99%E9%8C%B2

- 沢庵宗彭 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%A2%E5%BA%B5%E5%AE%97%E5%BD%AD

- 名前 陳元贇 よみ ちんげんぴん 生年 天正十五(一五八七) 没年 寛文十一年六月九日(一六七一) 場所 愛知県名古屋市千種区 分類 陶芸・医者・漢学者・柔術 略歴 - 日本掃苔録 https://soutairoku.com/01_soutai/04-2_ti/10-2_n/tin_genpin/tin_genpin.html

- 陳元贇のこと - 国際水月塾武術協会 International Suigetsujuku Bujutsu Association https://japanbujut.exblog.jp/23706338/

- 先哲叢談 漢文選,加藤徹 https://www.isc.meiji.ac.jp/~katotoru/sentetusoudan.html

- 陳元贇 | 日本大百科全書 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/contents/nipponica/sample_koumoku.html?entryid=3428

- 陳元贇 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B3%E5%85%83%E8%B4%87

- 茨木出身といわれる起倒流の流祖について知りたい。 - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000295521&page=ref_view

- 中津藩における近世の武芸流派について - 北九州工業高等専門学校機関リポジトリ https://kitakyushu.repo.nii.ac.jp/record/81/files/15G_Hamada_p91.pdf

- 古武道歴史探訪 第十三回 2023年4月 - 貫汪館大阪支部 居合|剣術|柔術 https://kanoukan-kita-osaka.jimdofree.com/%E5%8F%A4%E6%AD%A6%E9%81%93%E6%8E%A2%E8%A8%AA/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%89%E5%9B%9E-2023%E5%B9%B44%E6%9C%88/

- 【解説前編】不動智神妙録(ふどうちしんみょうろく)とは?沢庵が柳生宗矩に伝えた剣禅一致の極地 - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/fudochi-shinmyoroku1/

- 寺田平左衛門(てらだ へいざえもん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AF%BA%E7%94%B0%E5%B9%B3%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80-1093132

- 直信流開祖 寺田勘右衛門 http://www.mable.ne.jp/~sin/page078.html

- 直信流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B4%E4%BF%A1%E6%B5%81

- 直信流とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%9B%B4%E4%BF%A1%E6%B5%81

- 起倒流(キトウリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%B5%B7%E5%80%92%E6%B5%81-51180

- 起倒流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E5%80%92%E6%B5%81

- 古式の形(こしきのかた) - kataken-chiba - Jimdo https://kataken-chiba.jimdofree.com/%E5%8F%A4%E5%BC%8F%E3%81%AE%E5%BD%A2/

- 2. 柔道の歴史と技法起倒流柔術の影響について http://150.60.32.66/pdf/studygroup/1602YoshiakiTodo.pdf

- 古式の形 日本語版 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=FQKaNu-woiY

- 講道館柔道の技と形 http://hirajyuu.s20.coreserver.jp/wazatokata.html

- Koshiki-no-Kata (English ver.) - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=n2_zAscgWpo

- Koshiki No Kata: The Essence of Judo - IJF https://www.ijf.org/news/show/koshiki-no-kata-the-essence-of-judo