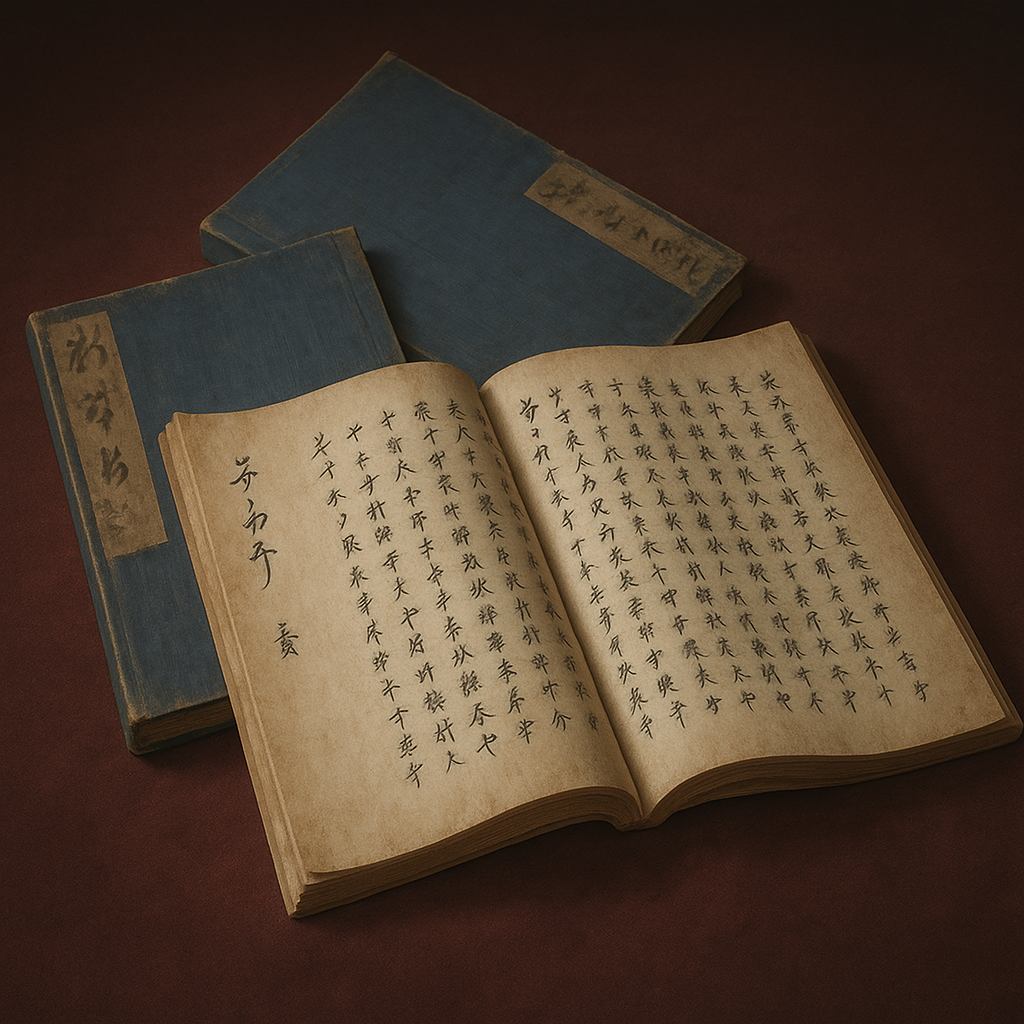

秘伝軍礼聞書

『秘伝軍礼聞書』は、山本勘助に帰せられる兵法書群。戦国期の実戦的武術と築城術を詳述し、山鹿素行が「潤色」して士道へと昇華。甲州流と山鹿流の架け橋。

『秘伝軍礼聞書』の総合的考察 ―山本勘助と甲州流・山鹿流軍学の深層―

序論:『秘伝軍礼聞書』の謎 ― 史料の海からの探索

ご依頼のあった『秘伝軍礼聞書』は、戦国時代の武芸、特に城攻めや築城法に関する実践的な知見を収めた書物として認識されています。しかしながら、この名称を持つ文献は、国立国会図書館の蔵書目録、大学や研究機関が公開する主要な古典籍データベース、あるいは地方の文庫や資料館の記録を精査しても、その存在を直接的に確認することは困難です 1 。この事実は、当該書物が一般的な名称ではなく、特定の流派内でのみ通用した異称、あるいは極めて限定された範囲でのみ伝来した稀少な写本であることを強く示唆しています。

このような状況下で、ご提示いただいた「実戦的な記述」「城攻め」「築城法」「秘伝」といったキーワードを手がかりに調査を進めると、一つの有力な候補が浮かび上がります。それは、武田信玄の伝説的軍師として名高い山本勘助に帰せられる一連の兵法書群です。特に、慧文社から現代に翻刻された『山本勘助「兵法秘伝書」』と題される刊行物は、その内容と性格において、まさしく「秘伝軍礼聞書」の実像に最も近いものと判断されます 4 。

しかし、この『兵法秘伝書』もまた、単一の著作ではありません。詳細な書誌情報によれば、本書は『兵法秘伝書 五巻』と、江戸時代初期の碩学・山鹿素行が「潤色」したとされる『山本勘介晴幸兵法大星目録 一巻』という、成立背景も性格も異なる二つの史料を合本したものです 5 。この発見は、我々の探求が、単一の書物の解読に留まらないことを意味します。すなわち、利用者様の問いは、特定の「書物」に関するものではなく、実際には「山本勘助」という一個人の名を借りて、複数の時代と著者の思想が混淆し、結晶化した一つの巨大な「知識体系(コーパス)」に向けられたものと再定義することができるのです。戦国乱世の実践知が、いかにして江戸泰平の世の学問体系へと昇華し、あるいは変容を遂げていったのか。その壮大な知的変遷のプロセスを追跡することこそが、本報告書の核心的課題となります。

したがって、本報告書は、この『兵法秘伝書』を「秘伝軍礼聞書」の具体的な姿として捉え、まずその著者とされる山本勘助という人物の伝説と実像を史料批判的に検証します。次に、文献そのものの内容を詳細に分析し、戦国と江戸初期の思想がどのように混在しているかを解き明かします。さらに、その思想的背景である甲州流軍学と、それに連なりながらも新たな地平を切り拓いた山鹿流軍学という、戦国から江戸への知的潮流を巨視的に展望します。最後に、これらの兵法書が「知」としていかに伝承され、社会に影響を与えていったかを考察し、総合的な結論を導き出します。

第一部:伝説と実像の狭間 ― 著者・山本勘助の実像に迫る

『秘伝軍礼聞書』の著者とされる山本勘助という人物は、その名を聞けば多くの人々が、武田信玄に仕えた天才軍師の姿を思い浮かべるでしょう。しかし、その人物像は、歴史的事実と後世の創作が複雑に絡み合った、極めて多層的な存在です。彼の正体を解明することは、本書の性格を理解する上で不可欠の作業となります。

第一章:『甲陽軍鑑』が創出した伝説の軍師

我々が今日抱く山本勘助のイメージ、すなわち、独眼で片足が不自由という異形の姿でありながら、卓越した軍略で武田軍を勝利に導き、第四次川中島の戦いでは乾坤一擲の「啄木鳥の戦法」を献策したという英雄譚は、そのほとんどが江戸時代初期に成立した軍記物『甲陽軍鑑』に源流を持ちます 4 。

『甲陽軍鑑』は、武田家の重臣であった高坂弾正(春日虎綱)が語った内容を、その家臣らが書き留めたものを基盤として、武田家滅亡後の天正年間に編纂されたと伝わる書物です 9 。信玄・勝頼二代にわたる武田家の興亡、合戦の様子、軍法や家臣団の逸話などが詳細に記されており、江戸時代を通じて甲州流軍学の聖典として、また武士の心得を説く教本として広く読まれました 7 。

この書物の中で、勘助は流浪の身から信玄に見出され、その類稀なる知謀で数々の戦功を立て、信玄の信頼を一身に集める参謀として描かれます。特に、村上義清との戦いにおいて、崩れかかった武田軍を立て直した「破軍建返し」の活躍は、彼を「摩利支天のよう」と畏怖させたといいます 6 。

しかし、歴史学の観点から見れば、『甲陽軍鑑』は武田家滅亡後に編纂された二次史料であり、その記述には編者の脚色や理想化が色濃く反映されています。それゆえ、かつては『甲陽軍鑑』の史料的価値そのものが疑問視され、そこにしか登場しない山本勘助は架空の人物であるという説が有力でした 8 。

一方で、この書物が全くの荒唐無稽な創作物でなかったこともまた事実です。武田家が滅亡して間もない時期に、多くの元家臣たちが存命している中で成立したこの書物が、彼らに受け入れられ、武田家の「正史」として扱われた背景には、記述の根幹に彼らが共有する記憶や事実、すなわち、ある種のリアリティが存在したからに他なりません 11 。『甲陽軍鑑』は、史実そのものではないにせよ、武田家臣団が記憶し、後世に伝えたかった「武田家の物語」の結晶であり、山本勘助はその物語を彩る上で不可欠な登場人物として創造されたのです。

第二章:史料が語る「山本菅助」という実在

長らく伝説上の人物とされてきた山本勘助の存在は、1969年(昭和44年)、一つの史料の発見によって劇的な転換点を迎えます。北海道で発見された「市河家文書」の中から、武田信玄(当時は晴信)が発給した一通の書状が見つかり、そこに「山本菅助」という名が記されていたのです 6 。

この文書は、弘治3年(1557年)頃、信玄が北信濃の豪族である市河氏に対し、長尾景虎(後の上杉謙信)との合戦における戦功を賞し、「詳細は使者として派遣する山本菅助に伝えさせる」という内容でした 13 。これにより、「やまもとかんすけ」という音を持つ人物が、実際に武田信玄に仕え、外交の使者という重要な役割を担っていたことが、同時代の一次史料によって初めて証明されたのです。

この発見は、歴史学界に大きな衝撃を与えました。以後、研究者たちは「伝説の軍師・勘助」と「実在の武将・菅助」の関係性を探るべく、関連史料の探索を進めました。その結果、「真下家所蔵文書」や「沼津山本家文書」といった新たな史料が発見され、山本菅助とその一族が、武田家のみならず、後に徳川家康にも仕え、戦国時代から江戸時代初期を武士として生き抜いた軌跡が明らかになってきました 14 。

これらの史料から浮かび上がる「山本菅助」の姿は、『甲陽軍鑑』が描く万能の軍師とはやや趣を異にします。彼は、大軍を自在に操る作戦参謀というよりは、最前線の国衆との交渉や情報伝達を担う、現実的で有能な武将であったようです 16 。『甲陽軍鑑』の伝説は、この実在の人物「菅助」の活躍を核としながら、後世の軍学者たちによって、理想の軍師像として大きく増幅されていったものと考えられます。

第三章:史料批判に基づく「勘助」像の再構築

伝説の「勘助」と実在の「菅助」。この二つの像を史料批判の視点から統合することで、より実態に近い戦国武将としての山本勘助像を再構築することが可能となります。

まず、彼の専門性として第一に挙げられるのが、「城取り」、すなわち築城術です。江戸時代の軍記物においても、勘助は築城や陣地設営の名手として描かれており、これは実在の菅助が持っていた専門的能力を反映している可能性が高いと考えられます 17 。戦国時代において、城は合戦の勝敗を左右する最重要拠点であり、その設計と構築には高度な土木技術と戦術的知見が求められました。菅助は、そうした専門技術を持つテクノクラートとして、信玄に重用されたのではないでしょうか。

さらに近年、注目を集めているのが「呪術者的軍師」という側面です 18 。これは、現代人がイメージするような科学的な作戦参謀とは異なり、合戦における日時の吉凶を占い、戦勝祈願の儀式を執り行うといった、宗教的・呪術的な役割を担う存在です 19 。戦国時代は、人々の精神が神仏や占星術、怨霊といった超自然的な力に大きく支配されていた時代です。合戦の勝敗が、単に兵力や戦術だけでなく、天運や神仏の加護によって決まると信じられていました。勘助は、そうした時代の精神世界において、主君の傍らで天意を読み解き、軍の士気を高めるための儀式を司る、極めて重要な役割を果たしていた可能性があります。『甲陽軍鑑』が彼を「摩利支天のよう」と評したのも、単なる戦術家としてではなく、神がかり的な力を持つ存在として畏敬されていたことの証左と解釈できます。

このように、山本勘助の実像は、単なる「軍師」という言葉では捉えきれません。彼は、最前線で交渉にあたる有能な武将であり、高度な築城技術を持つ専門家であり、そして軍の精神的支柱となる呪術的役割をも担う、複合的な人物でした。この多面的な実像こそが、『甲陽軍鑑』における伝説的な軍師像を生み出す豊かな土壌となったのです。重要なのは、彼が実在したか否かという二元論的な問いを超え、なぜ「山本勘助」という存在が、後世の軍学の祖として、かくも長きにわたり崇敬され、理想化され続けたのかという、文化的・思想史的な背景を解明することにあります。彼の存在は、戦国乱世の生々しい武勇伝が、泰平の世における武士の規範へと転換されていく、その象徴的な結節点に位置しているのです。

第二部:『兵法秘伝書』の解体新書 ― 内容の徹底分析

山本勘助という人物の多層性を理解した上で、次に彼に帰せられる『兵法秘伝書』そのものの内容に分け入ります。前述の通り、この書物は均質な内容を持つ単一の文献ではなく、性格の異なる二つの史料から構成されています。この内部構造を分析することは、戦国時代の「術」と江戸時代の「学」が、いかにして一つの書物の中で結びついたかを明らかにする鍵となります。

第一章:『兵法秘伝書 五巻』― 戦国期の総合武術体系

慧文社版『山本勘助「兵法秘伝書」』に収められた第一の史料は、『兵法秘伝書 五巻』と題されています。その内容は、拳法(体術)、剣法、棍法、槍術、弓術、そして鉄炮術といった、戦場で用いられる個人の戦闘技術を網羅的に解説する、総合的な武術教本としての性格を色濃く持っています 4 。

本書の際立った特徴は、単に心構えや抽象的な理論を説くだけでなく、「組形」と呼ばれる、具体的な攻防の型を示した挿絵を多数含んでいる点です 4 。これは、読者が視覚的に技を理解し、身体動作として習得することを意図した、極めて実践的な構成です。一つ一つの技法は、明日にも戦場で生き残るための即物的な知恵であり、そこには戦国という時代の過酷な現実が色濃く反映されています。

例えば、剣法の項では太刀の構えや打ち込み方が、槍術の項では突きや払いの技が、鉄炮の項では火縄の扱い方や照準の合わせ方までが、具体的かつ詳細に記述されていたと推察されます。これは、机上の空論ではなく、血と硝煙の匂いが立ち込める戦場の経験から抽出された、生の知識の集積です。したがって、『兵法秘伝書 五巻』は、戦国時代に一人の武士が身につけるべき戦闘スキルセットを体系化した、実戦マニュアルの集大成と評価することができます。その末尾に「山本勘介記」とあるのは 5 、こうした実戦の知の象徴として、伝説の軍師の名が冠されたものと考えられます。

第二章:『山本勘介晴幸兵法大星目録』― 山鹿素行による「潤色」の謎

第二の史料『山本勘介晴幸兵法大星目録 一巻』は、本書の謎を解く上で最も重要な部分です。なぜなら、この目録は、江戸時代前期を代表する儒学者であり、山鹿流兵学の創始者である山鹿素行によって「潤色」されたと明記されているからです 5 。

「潤色」という言葉は、通常、文章に手を入れてより良くすることを意味しますが、この文脈においては、単なる校訂や修正作業に留まらない、より深い意図が込められていると考えるべきです。山鹿素行は、林羅山に朱子学を、小幡景憲に甲州流兵学を学んだ後、それらを批判的に乗り越え、独自の「古学」と「士道」を打ち立てた人物です 23 。彼の兵学は、個々の戦闘技術よりも、大将の統率論、組織論、そして何よりも泰平の世における武士の倫理的規範に重点を置いていました 24 。

そのような素行が、山本勘助の兵法目録を「潤色」した目的は何だったのでしょうか。考えられるのは、戦国時代の英雄であり、甲州流の祖とも見なされる山本勘助の権威を利用し、自らの新しい兵学体系の正統性を補強しようとした意図です。つまり、素行は、勘助に帰せられる武田流の兵法を、自身の思想的フィルターを通して再解釈し、整理し直すことで、それを自らの学問体系の源流に位置づけようとしたのではないでしょうか。

この目録に「大星伝というものは武田流に出たことが、これで明らかである」といった記述が見られるのは 5 、まさにその証左です。素行は、勘助の兵法を単に紹介するのではなく、それを自らの兵学の一部として組み込み、武田流から山鹿流へと至る思想的な連続性を演出しようとしたのです。この「潤色」という行為は、戦国的な価値観(個人の武勇)が、江戸的な価値観(組織における役割と倫理)へと上書きされ、統合されていく知のダイナミズムを象徴しています。本書は、戦国を生き抜くための「術(アート)」が、泰平の世を治めるための「学(サイエンス/フィロソフィー)」へと変質していく、その過渡期の姿を映し出す、極めて貴重なサンプルと言えるでしょう。

第三章:城攻めと築城の技法 ― 戦国実践知の精髄

利用者様の関心が特に高い城攻めと築城の技法について、これらの史料群及び関連する軍学書からその精髄を抽出・分析します。城は戦国時代の戦争において、攻守の要となる一大軍事施設であり、その技術は軍学の中核をなすものでした。

攻城側の視点では、様々な戦術が考案されました。例えば、豊臣秀吉が備中高松城で用いた「水攻め」は、城の周囲に長大な堤防を築いて河川の水を引き込み、城を水没・孤立させるという、高度な土木技術を駆使した戦法です 26 。また、小田原征伐の際に、北条氏の眼前に一夜にして城を出現させたかのように見せかけた「石垣山城」の逸話は、物理的な攻撃だけでなく、敵の戦意を喪失させる心理戦がいかに重要であったかを示しています 26 。この城は、実際には80日をかけて築かれた本格的な石垣造りの城であり、関東で初めて瓦葺きの建物を備えた近世城郭の先駆けでもありました 26 。

一方、籠城側の視点では、長期にわたる包囲戦を耐え抜くための備えが最重要課題でした。その筆頭が、兵糧と水の確保です。朝鮮出兵の際に飢餓の苦しみを経験した加藤清正は、居城である熊本城に120もの井戸を掘り、城内の各所に食料となる銀杏の木を植え、さらには畳に芋茎を、土塀に干瓢を塗り込むという徹底ぶりで、籠城への備えを固めました 29 。『武教全書』にも籠城の際の法令として、城内の兵糧や水を死守することの重要性が説かれています 31 。

また、戦国末期から江戸初期にかけて、築城は単なる軍事目的を超えた、政治的・戦略的な意味合いを帯びるようになります。徳川家康が天下普請として西国大名に築かせた名古屋城はその典型です 29 。この巨大プロジェクトには二つの狙いがありました。一つは、豊臣恩顧の大名たちに膨大な労役と費用を負担させ、その財政を圧迫し弱体化させること。もう一つは、彼ら自身の手で壮大堅固な徳川の城を築かせることで、徳川への反抗心を削ぎ、その圧倒的な権威を身をもって体感させることでした 29 。加藤清正が築いた高さ約20mの天守台の石垣は、武者を寄せ付けない「武者返し」の峻厳な曲線を描き、見る者を威圧します 29 。

このように、城攻めと築城の技法は、戦術的な知恵と高度な土木技術の結晶であると同時に、敵の心理を操る謀略や、大名の権威を示すための政治的パフォーマンスとも密接に結びついていました。『秘伝軍礼聞書』に記されたであろうこれらの記述は、戦国という時代が生み出した、総合的な生存戦略の精髄であったと言えるでしょう。

第三部:思想の源流と展開 ― 甲州流軍学と山鹿流軍学

『秘伝軍礼聞書』を深く理解するためには、その背景にある二大軍学思想、すなわち甲州流と山鹿流を避けて通ることはできません。前者は戦国時代の記憶を体系化したものであり、後者はその伝統を踏まえつつ、新たな時代の要請に応えようとした革新的な思想です。この二つの潮流を比較検討することで、戦国から江戸へと至る武士の精神史的な大転換が明らかになります。

第一章:甲州流軍学の成立と特質

甲州流軍学とは、戦国時代の名将・武田信玄の軍略や事績を理想化し、それを学問として体系化した兵法学の総称です。「信玄流」あるいは「武田流」とも呼ばれます 9 。

その事実上の流祖とされるのが、小幡景憲(勘兵衛)という人物です 9 。彼は武田家の旧臣であり、関ヶ原の戦いや大坂の陣で戦功を挙げた後、生涯をかけて信玄の遺徳を顕彰することに努めました 10 。景憲は、各地に離散した武田家の遺臣を訪ね歩いて聞き取り調査を行い、古い記録を収集・研究することで、甲州流の学問体系を大成させたのです 9 。

甲州流の聖典と位置づけられるのが、前述の『甲陽軍鑑』です。この書物は、単なる戦術論に留まらず、武田家臣団の君臣関係、武士としての心構え、戦場での儀礼といった、武家社会のあらゆる側面を網羅した、総合的な武士の行動規範書でした 7 。その内容は、戦国の実戦経験に裏打ちされたリアリティと、理想化された武士道精神が融合しており、泰平の世を迎えた江戸時代の武士たちにとって、失われた武勇の時代を追体験し、自らの規範とするための格好のテキストとなったのです。

その結果、甲州流は徳川幕府の兵学の基本として採用され、絶大な権威を誇りました。2000人もの旗本が景憲に入門したと伝えられ 10 、広島藩、加賀藩、尾張藩、淀藩など、全国の多くの大名家で藩の公式な学問として教授されました 32 。甲州流は、江戸時代を通じて、武士の必須教養としての地位を確立したのです。

第二章:山鹿素行と山鹿流軍学の革新性

甲州流が江戸時代の主流兵学として君臨する中、その伝統に学びながらも、全く新しい思想的地平を切り拓いたのが山鹿素行です。素行は会津に生まれ、若くして江戸に出て、林羅山に儒学を、そして小幡景憲や北条氏長に兵学を学びました 23 。彼は、当代の学問であった朱子学を形式的であると批判し、孔子本来の教えに立ち返るべきだとする「古学」を提唱した、革新的な思想家でした 23 。

この革新性は、彼の兵学である山鹿流にも色濃く反映されています。山鹿流の最大の特徴は、軍学を単なる戦闘技術の学問(戦法学)としてではなく、泰平の世における武士の存在意義そのものを問う「士道学」として再構築した点にあります 25 。素行は『山鹿語類』の中で、武士はなぜ農工商のように直接生産活動に従事しないのに禄を得て生活できるのか、という根源的な問いを立てます。そしてその答えとして、武士は単なる戦闘者ではなく、道徳を体現し、農工商三民の模範となるべき存在であり、その職分を全うすることによって、その存在が正当化されるのだと説きました 25 。

この「士道」の思想を体系化したのが、彼の主著である『武教全書』です。この書物は、武士が日常守るべき心得(夙起夜寐、言語応対など)から、大将の統率論、陣形論、そして城攻めや築城といった戦時の教えまでを網羅した、士道教育のための総合的な教科書でした 24 。山鹿流は、戦術を学ぶことを通じて、武士としての人格を陶冶し、国家を治める道を学ぶことを目指したのです。それは、戦争が日常であった戦国時代の兵法から、統治と教育を目的とする江戸時代の兵学への、決定的な転換を意味していました。

第三章:城郭論に見る思想的差異の比較

甲州流と山鹿流の思想的な違いは、両者の城郭論を比較することで、より具体的に理解することができます。城という建造物に対する考え方のうちに、それぞれの時代背景と世界観が鮮明に映し出されているからです。

甲州流系の軍学における城の規模や構造に関する記述は、戦国時代に山中に築かれた「山城」や、その発展形である「平山城」といった、中世城郭の姿によく当てはまると指摘されています 37 。これは、甲州流が、地形を巧みに利用し、敵の攻撃をいかに食い止めるかという、実戦的な防御機能性を最優先する思想に基づいていることを示しています。その縄張り(設計)は、特定の定型にこだわることなく、その場の地形に応じて最適化される、経験主義的でプラグマティックなものでした。

これに対し、山鹿流の城郭論は、より理念的かつ体系的な性格を帯びています。例えば、『武教全書』の築城の項では、「天守は戌亥(北西)の吉方に置くべし」と説かれるように 25 、風水や陰陽道といった思想が設計原理として導入されています。また、曲輪の配置に関しても、三重の輪郭式を標準とし、四角い曲輪を「陰」、円い曲輪を「陽」と見立て、両者を組み合わせた「陰陽和合」の縄張りを理想とするなど 38 、観念的な秩序や形式美が重視されます。

この違いは、城という存在の意味の変化を反映しています。甲州流が拠り所とする戦国時代において、城はあくまで生き残るための実戦的な「砦」でした。しかし、山鹿素行が生きた江戸時代には、城は実戦の場であると同時に、大名の権威と格式を天下に示すための政治的な「象徴」としての役割がより重要になっていました。山鹿流の体系的で理念的な城郭論は、まさに泰平の世における城の新たな役割に対応したものだったのです。

この二つの軍学思想の差異を明確にするため、以下の表にその特徴を整理します。

|

項目 |

甲州流軍学 |

山鹿流軍学 |

典拠史料例 |

|

流祖 |

小幡景憲(事実上の祖) |

山鹿素行 |

9 |

|

基本理念 |

武田信玄の戦術・軍略の理想化と体系化。実戦的兵法。 |

儒教的古学に基づく「士道」の確立。泰平の世における武士の道徳と役割。 |

9 |

|

中心文献 |

『甲陽軍鑑』 |

『武教全書』、『聖教要録』、『山鹿語類』 |

7 |

|

城郭論の特徴 |

実戦的。中世城郭の経験を色濃く反映。地形利用を重視。 |

理念的・体系的。風水や格式を重視。「天守は戌亥に」など。 |

25 |

|

主な伝承藩 |

幕府、広島藩、加賀藩、尾張藩など広範囲。 |

赤穂藩、津軽藩、平戸藩、二本松藩など。 |

32 |

|

後世への影響 |

江戸期の主流兵学の基礎を形成。 |

吉田松陰らに影響を与え、幕末の思想にも連なる。 |

10 |

この表が示すように、甲州流と山鹿流は、単なる戦術の違いではなく、時代の精神を映し出す世界観そのものの違いを内包していました。『秘伝軍礼聞書』、すなわち山本勘助の兵法書群は、まさにこの二つの世界の狭間に位置し、両者をつなぐミッシングリンクとして機能していたのです。

第四部:知の伝承 ― 兵法書の伝来と影響

兵法という知識は、いかにして時代を超えて受け継がれ、社会に広まっていったのでしょうか。『秘伝軍礼聞書』のような書物の伝来の過程を追うことは、近世日本における知識社会の構造を解き明かすことにつながります。その伝承は、秘匿性の高い「秘伝」から、制度化された「公教育」へ、そして大衆化された「文化」へと、段階的にその姿を変えていきました。

第一章:秘伝の継承 ― 写本と藩校

中世から戦国時代にかけて、兵法や武芸の奥義は、師から信頼できる弟子へと一対一で、あるいはごく限られた人数の間で口伝や秘伝書によって授けられるのが常でした。これは、その知識が敵に渡れば自らの命取りになりかねない、極めて機密性の高い情報であったためです。例えば、源義経が鬼一法眼から兵法の秘伝書を盗み出すという伝説は 39 、兵法書がいかに貴重で、門外不出のものと考えられていたかを物語っています。これらの秘伝書は、その多くが手書きの「写本」として、大切に受け継がれていきました 40 。

しかし、戦乱が収まり、徳川幕府による安定した統治体制が確立されると、知の伝承形態にも変化が訪れます。江戸時代に入ると、全国の各藩は武士の子弟を教育するための機関として「藩校」を設立し始めました。これにより、これまで一部の者にしか伝えられなかった軍学が、武士階級全体の必須教養として、制度的に教育されるようになったのです。

例えば、広島藩では甲州流軍学が藩の軍備の基本とされ、藩校や調練場で教授されました 34 。また、播州赤穂藩では、藩主の浅野長直が山鹿素行を兵法師範として招聘し、藩士の教育にあたらせています 42 。平戸藩においても、藩主が山鹿素行と親交を結んだことから山鹿流が導入され、藩校「維新館」で教えられました 44 。こうして兵法は、一部の専門家が独占する「秘伝」から、武士階級が共有する「公的な知」へと、その性格を転換させていったのです。

第二章:軍学のローカライゼーション ― 各藩における受容と展開

甲州流や山鹿流といった中央(江戸)で形成された軍学思想は、各藩に導入される過程で、画一的に受け入れられたわけではありませんでした。それぞれの藩が置かれた政治的状況、地域の文化、そして師範となった人物の個性などに応じて、様々に解釈され、独自の展開を遂げていきました。これは、知の「ローカライゼーション(地域化)」と呼べる現象です。

その最も劇的な例が、赤穂藩における山鹿流の受容でしょう。山鹿素行は、幕政を批判した罪で赤穂に配流の身となりましたが、その地で藩主の浅野家や家老の大石家をはじめとする藩士たちと深い交流を持ち、直接その思想を伝えました 43 。後に赤穂事件で中心的な役割を果たす大石内蔵助らが、山鹿素行の「士道」の教えから何らかの影響を受けた可能性は、多くの研究者が指摘するところです。

広島藩では、家老職にあった上田家が、代々甲州流を中心とする膨大な兵学書を家伝として収集・書写し、一大コレクションを形成しました 34 。これは、軍学が藩政の中枢を担う家老家にとって、実務的な知識であると同時に、家の権威を象徴する知的財産でもあったことを示しています。

一方、津軽藩では山鹿流が深く根付いた結果、独自の思想的風土が生まれました。山鹿素行の直弟子であった津軽藩士たちは、赤穂事件が起きた際、主君の仇を討った赤穂浪士たちの行動を、山鹿流の「士道」の観点から批判的に捉えました。浪士に同情的な言動をとった家臣が処罰されるなど、藩論として浪士に厳しい態度をとった背景には、津軽藩における山鹿流の特殊な受容があったのです 25 。これらの事例は、軍学という知が、それぞれの土地の文脈の中で、多様な花を咲かせ、あるいは異なる実を結んでいった様相を如実に示しています。

第三章:出版文化と軍書の広がり

江戸時代中期以降、木版印刷技術の発達と商業の隆盛は、知のあり方を再び大きく変えました。それまで写本や藩校での教育を通じて、主に武士階級内部で流通していた軍書が、商品として出版され、広く庶民の手にまで届くようになったのです 47 。

その代表格が『甲陽軍鑑』です。この書物は、数多くの版本が出版され、武士だけでなく、町人や農民の間でも広く読まれました。人々は、そこに描かれた信玄や勘助、そして勇猛果敢な武田家臣団の活躍に胸を躍らせ、武士の世界に思いを馳せたのです。こうした軍記物語の人気は、近松門左衛門の浄瑠璃や講談といった大衆芸能の格好の題材となり、山本勘助のような人物は、武士社会の英雄から、国民的なヒーローへとその姿を変えていきました 4 。

この過程で、兵法書は、単なる軍事マニュアルとしての性格から、人生の教訓や処世術を説く、一種の「自己啓発書」や「歴史物語」としての側面を強めていきます。兵法の秘伝書を意味した「虎の巻」という言葉が、やがて教科書の解説書や要点集を指す言葉として一般化したのも 49 、こうした知の大衆化という文化的現象と無関係ではないでしょう。

このように、兵法書の伝承と受容の歴史は、近世日本における知識社会の縮図そのものです。一部の専門家が独占した「秘伝」は、藩校教育によって武士階級の「公教育」となり、さらには出版文化の波に乗って社会全体の「大衆文化」へと拡散していきました。この多層的な知の流通システムこそが、山本勘助の名と彼にまつわる兵法の記憶を、今日に至るまで生き永らえさせてきた原動力なのです。

結論:戦国から泰平の世への架け橋として

本報告書は、「秘伝軍礼聞書」という一つの謎めいた書物の探求から始まりました。その調査の過程で明らかになったのは、この書物が、歴史の特定の瞬間に固定された単一の文献ではなく、戦国から江戸へという時代の大きなうねりの中で、複数の人間と思想が関与し、形成されてきた複合的な知識体系であったという事実です。

その中核には、まず戦国乱世の過酷な実戦経験から生まれた、即物的かつ実践的な知恵が存在します。個人の武勇を高めるための武術、敵を打ち破るための戦術、そして生き残るための築城術。これらは、『兵法秘伝書 五巻』に象徴される、血肉の通った「術」としての兵法です。この生々しい知の結晶は、その象徴として、伝説と実像が交錯する戦国武将・山本勘助の名を冠されました。

しかし、時代が戦乱から泰平へと移行するにつれて、武士に求められる役割も変化しました。もはや武勇だけでは、その存在意義を保つことはできません。そこで、山鹿素行に代表される江戸初期の思想家たちは、戦国の「術」を、新たな時代の要請に応える「学」へと再編する作業に取り組みました。山本勘助の兵法は、山鹿素行によって「潤色」され、個人の武勇伝から、組織を統率し、民を治めるための「士道」という普遍的な思想体系の源流として位置づけ直されたのです。

したがって、我々が追ってきた「秘伝軍礼聞書」、すなわち山本勘助に帰せられる一連の兵法書群は、戦国という「武」の時代と、江戸という「文」の時代とを結ぶ、思想的・文化的な「架け橋」としての役割を果たした、極めて重要な歴史的遺産であると結論付けることができます。そこには、一つの時代が終わり、新たな時代が始まる瞬間の、知的格闘の痕跡が鮮明に刻印されています。この書物群を解読することは、単に過去の軍事技術を知ることではなく、日本社会がいかにして「戦いの時代」を乗り越え、「治世の時代」を築き上げていったのかという、近世精神史の根幹に触れる知的探求に他ならないのです。

引用文献

- コレクション別一覧 - 市立米沢図書館 https://www.library.yonezawa.yamagata.jp/dg/index_2.html

- ディジタル貴重書展 和漢書の部 第1章 書物の歴史を辿って - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/exhibit/50/washo_1.html

- 日本古典籍総合目録 - nihuBridge https://bridge.nihu.jp/database_explain02/nijl/nijl_nihonkotenseki

- 山本勘助「兵法秘伝書」 - 慧文社 http://www.keibunsha.jp/books/9784905849759.html

- 山本勘助「兵法秘伝書」 - CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA82671759

- 山本勘助 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%8B%98%E5%8A%A9

- 甲陽軍鑑 https://tenjikuroujin.sakura.ne.jp/t03castle17/

- 山本勘助の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7484/

- 甲州流 - 山口県文書館 http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/user_data/upload/File/archivesexhibition/AW16bugeitaiiku/02.pdf

- 武田信玄と『甲陽軍鑑』 - 印刷博物館 https://www.printing-museum.org/etc/pnews/083_1.php

- 「山本勘助(菅助)」武田信玄の伝説の軍師は実在したのか? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/169

- 当館所蔵資料の文化財指定について - お知らせ: 山梨県立博物館 -Yamanashi Prefectural Museum- http://www.museum.pref.yamanashi.jp/3rd_news/3rd_news_news100405.htm

- 明らかにされる「山本勘助」の実像―シンボル展「実在した山本菅助」: 山梨県立博物館 http://www.museum.pref.yamanashi.jp/5th_tenjiannai_symbol_018.htm

- 山本菅助の実像を探る - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/53/

- 「山本菅助」の実像を探る / 山梨県立博物館【監修】/海老沼 真治【編】 - 紀伊國屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784864030816

- イベント】企画展「名将武田信玄と名臣山本菅助」 - ミュージアム甲斐ネットワーク http://www.museum-kai.net/museum_home/209/event,1813

- (山本勘助と城一覧) - /ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/10495_castle/busyo/39/

- 武田信玄の軍師・山本勘助は本当に実在したのか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(713)】 https://enokidoblog.net/talk/2017/04/21575

- 山本勘助-歴史上の実力者/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44321/

- 山本勘助「兵法秘伝書」 - HMV&BOOKS online https://www.hmv.co.jp/artist_%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%8B%98%E5%8A%A9_200000000356439/item_%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%8B%98%E5%8A%A9%E3%80%8C%E5%85%B5%E6%B3%95%E7%A7%98%E4%BC%9D%E6%9B%B8%E3%80%8D_3401899

- 山本勘助「兵法秘伝書」 通販 - セブンネットショッピング https://7net.omni7.jp/detail/1102448142

- 山本勘助「兵法秘伝書」 - 早稲田大学 - WINE https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991026836036304032&context=L&vid=81SOKEI_WUNI:WINE&lang=ja&search_scope=MyInstitution&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title%2Ccontains%2C%5B%E7%A7%98%5D%E4%BC%9D%5B%E6%9B%B8%5D&offset=0

- 山鹿素行とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E7%B4%A0%E8%A1%8C

- 国文学研究資料館特別コレクション・山鹿文庫蔵『武教全書』 - HERMES-IR https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/74333/shomotsu0002901610.pdf

- 山鹿流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E6%B5%81

- 一晩で完成!? 豊臣秀吉が築いた一夜城とは? | Through the LENS by TOPCON(スルー・ザ・レンズ) https://www.topcon.co.jp/media/infrastructure/overnight_castle/

- 小田原征伐 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%BE%81%E4%BC%90

- 【理文先生のお城がっこう】歴史編 第57回 秀吉の城9(陣城・石垣山城) https://shirobito.jp/article/1732

- 名古屋城|「戦う城」に学ぶ経営戦略 城のストラテジー|シリーズ記事 - 未来へのアクション https://future.hitachi-solutions.co.jp/series/fea_shiro/09/

- 秀吉の鳥取城攻めでは餓死者が続出!戦国時代の残酷な「城攻め」あれこれ | サライ.jp https://serai.jp/hobby/117028

- 兵営国家であり、その支柱となったのが兵学であった。「近 - HERMES-IR https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/26903/shomotsu0001700010.pdf

- 甲州流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E5%B7%9E%E6%B5%81

- 甲州流(コウシュウリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B2%E5%B7%9E%E6%B5%81-495612

- 上田家兵学書 | 九州大学附属図書館 https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/collections/ueda

- サテライト展示 浅野文庫所蔵資料紹介「学問所并北之明地共絵図」 - 広島市立図書館 https://www.library.city.hiroshima.jp/news/chuou/2024/03/4302.html

- 山鹿素行の「士道」が定義する、平和な時代の武士の職分 https://rensei-kan.com/blog/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E7%B4%A0%E8%A1%8C%E3%81%AE%E3%80%8C%E5%A3%AB%E9%81%93%E3%80%8D%E3%81%8C%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%81%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E3%81%AE%E5%90%91%E4%B8%8A%E3%81%AB%E3%82%88/

- 城郭の立体的構成と規模に関する基礎的研究 http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00044/1998/18-0503.pdf

- 超入門!お城セミナー第92回【歴史】戦術研究の第一人者でも、難攻不落の城を造れるとは限らない!? - 城びと https://shirobito.jp/article/1102

- 義経と四十二巻の兵法書|木部二郎 - note https://note.com/kibejiro/n/n1faf0a0ddf1c

- には、特別の配慮を必要とすると思われる。その際考慮すべき要 https://www.konan-wu.ac.jp/~nichibun/kokubun/25/goda1978.pdf

- 太公望と黄石公の兵法書について|木部二郎 - note https://note.com/kibejiro/n/n50ed4aa68d0f

- 山鹿素行 - Kusupedia https://www.kusuya.net/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E7%B4%A0%E8%A1%8C

- 江戸時代前期を代表する兵学者で思想家の山鹿素行は赤穂浅野藩初代藩主長直に兵法師範として承応元年(1652) から約8年間、一千石 http://www.ako-rekishi.jp/wp-content/uploads/2016/09/771b75bc5d0e18034827e98c6067ca2b.pdf

- 松浦家のお殿様 - 松浦史料博物館 http://www.matsura.or.jp/rekishi/daimyo/

- 3.山鹿流軍学 - 板垣退助先生顕彰会 http://itagakitaisuke.link/abbreviation_slug/2-%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E6%B5%81%E8%BB%8D%E5%AD%A6/

- 山鹿流に夢中|k_maru027 - note https://note.com/k_maru027/n/n628c080c2a5c

- 草鹿家文庫 p16~20 https://library2.n-fukushi.ac.jp/kusaka/16-20.htm

- 令和6年度日本大学文理学部資料館展示会「『甲陽軍鑑』と軍学書・軍記物-酒井憲二旧蔵書-」をもっと楽しめる!おすすめ本5選|cumagus - note https://note.com/cumagus/n/nf053ad5fdaa0

- 「虎の巻」とはどんな意味? 使い方や語源、虎に関することわざを解説 | Oggi.jp https://oggi.jp/7209259

- 軍学 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E5%AD%A6