稲富流砲術書

稲富流砲術は、稲富祐直が確立した砲術。祐直は細川家を追放されるも家康に庇護され、幕府鉄砲方として活躍。科学的射撃と集団運用を体系化し、諸藩に広まった、戦国から江戸へ繋がる技術。

戦国の技術、芸術、政治の交差点:「稲富流砲術書」の総合的考察

序章:戦国時代における鉄砲術の勃興と稲富流の位置付け

天文12年(1543年)に種子島へ鉄砲が伝来して以降、日本の合戦における様相は、不可逆的かつ劇的な変化を遂げた。当初は一部の先進的な大名が導入するに留まっていたこの新兵器は、やがて長篠の戦いのような大規模な合戦を経て、戦局を左右する決戦兵器としての地位を確立する 1 。個人の武勇が戦場の趨勢を決した時代は終わりを告げ、鉄砲の組織的かつ効率的な運用が、軍事的な優位性を確保するための絶対条件となったのである。

この新たな戦術的需要に応えるべく、日本各地で鉄砲の射撃技術、火薬の調合、集団運用法などを体系化し、専門的に教授する動きが活発化した。これが「砲術流派」の誕生である 2 。数多の流派が興亡する中で、稲富流はひときわ異彩を放ち、「天下一」とまで称されるほどの評価を確立した [ユーザー提供情報]。この評価は、単に射撃技術の優劣のみによって得られたものではない。それは、大筒(おおづつ)と呼ばれる大口径火器の運用能力、科学的ともいえる照準技術の体系化、そして流祖・稲富祐直(いなとみ すけなお)の政治的影響力といった、複合的な要因が絡み合った結果であった。

そもそも「流派」という形態そのものが、戦国後期から江戸初期にかけての社会構造の変化を色濃く反映している。それは、大名が軍事的優位性を求めて専門技術者を「投資対象」として評価し、庇護・育成するようになったことの証左に他ならない。技術は秘匿され、体系化されることでその価値を高め、特定の集団内でのみ継承される「知的財産」となった。稲富流の歴史は、その技術的先進性もさることながら、この「流派」という社会システムを巧みに利用し、自らの価値を時の最高権力者にまで認めさせた、一個人の、そして一つの技術体系の壮大な生存戦略の物語でもある。本報告書では、この「稲富流砲術書」を多角的に分析し、それが戦国という時代が生んだ技術、芸術、そして政治の交差点にいかなる存在であったかを徹底的に解明する。

第一章:流祖・稲富一夢(祐直)の実像

稲富流を理解する上で、その創始者である稲富一夢(いちむ)、本名・祐直の人物像を避けて通ることはできない。彼の生涯は、単なる「砲術の達人」という言葉では到底収まらない、波乱と矛盾に満ちたものであった。激動の時代を生きた一人の武将としての彼の足跡を追うことで、稲富流の技術と精神がどのような土壌から生まれたのかが明らかになる。

第一節:丹後の一国人から細川家臣へ

稲富氏のルーツは、丹後国(現在の京都府北部)の国人であり、元は山田姓を名乗っていた 3 。その砲術の歴史は、祐直の祖父・稲富祐秀(すけひで、諱は直時)に遡る。伝書によれば、祐秀は丹後弓木城(ゆみきじょう)の城主であり、天文23年(1554年)、渡唐経験を持つという謎多き人物・佐々木庄符次郎(ささき しょうふじろう)を居城に招き、数年をかけて鉄砲術を修め、印可を受けたとされる 3 。この時授けられた一巻の伝書こそが、稲富流の原点であった。祐秀から子・直秀へ、そして孫の祐直へと受け継がれたこの技術を、祐直は自身の創意工夫と鍛錬によって飛躍的に発展させ、数十巻にも及ぶ体系的な砲術書として大成させたのである 3 。

稲富氏は代々、丹後守護であった一色(いっしき)氏に仕える家臣であった 3 。しかし、天下布武を進める織田信長の勢力が丹後にも及ぶと、主家・一色氏は細川藤孝(幽斎)・忠興親子によって滅亡の淵に追いやられる 3 。この主家の滅亡という動乱の中、祐直は羽柴秀吉の仲介を経て、旧主を滅ぼした仇敵ともいえる細川忠興に仕えるという、極めて複雑な経緯を辿ることになる 3 。これは、家の存続のためには過去の恩讐を超えねばならなかった、戦国武将の現実的な選択であった。

第二節:朝鮮の役における功名と失態

細川家の家臣となった祐直は、慶長2年(1597年)に始まった慶長の役において、その砲術の腕を遺憾なく発揮する。細川隊の一員として朝鮮半島へ渡海した彼は、特に凄惨を極めた蔚山倭城(うるさんわじょう)の戦いにおいて、籠城戦で大いに活躍したと伝わっている 6 。事実、同じく籠城した武将・浅野幸長が、稲富流砲術のおかげで城を防衛できたと高く評価していたという記録もあり、この実戦経験が彼の技術をさらに洗練させたことは想像に難くない 9 。

しかし、この輝かしい功名の裏で、彼の名声に生涯ついて回る失態が記録されている。「虎狩り」の逸話である。朝鮮出兵の陣中、細川忠興と立花宗茂が虎狩りを催した際、一頭の虎が祐直と立花家臣・十時三弥助(ととき みつやすけ)の前に現れた。両者は同時に発砲したが、天下に名高い鉄砲名人の祐直の弾は外れ、かたや鉄砲については素人であった十時の弾が見事に命中した。さらに悪いことに、祐直の方が虎に近い位置にいたため、将士の間で「祐直は虎を前にして臆病風に吹かれたのではないか」という不名誉な評判が立ってしまったのである 3 。この一件は、彼の技術者としての評価と、武士としての胆力への評価が必ずしも一致しないことを示す、象徴的な出来事となった。

第三節:運命の転換点―ガラシャ夫人事件と細川家からの追放

祐直の人生における最大の転換点は、関ヶ原の戦いの直前、慶長5年(1600年)に訪れる。主君・細川忠興が徳川家康に従って会津の上杉景勝討伐へ向かう際、祐直は忠興の妻・玉子(ガラシャ)が留守を守る大坂の細川屋敷の警護責任者の一人に任命された 10 。

西軍を率いる石田三成は、諸大名の妻子を人質に取るため、細川屋敷を包囲した。キリシタンであったガラシャ夫人は人質となることを拒絶し、家臣の小笠原少斎(おがさわら しょうさい)に胸を突かせて介錯を頼み、壮絶な最期を遂げる。屋敷は炎に包まれ、多くの家臣が殉死した 9 。この修羅場の中、正門の守備を任されていたはずの祐直は、持ち場を放棄し、裏門から姿をくらましたのである 3 。

この行動は、主君の妻を見捨てて敵前逃亡したに等しいと見なされた。関ヶ原の戦いが終わり、妻の死を知った忠興は激怒。祐直を細川家から追放しただけでなく、他家への仕官を一切禁じる「奉公構え」という、武士にとっては死刑に等しい極めて厳しい処罰を下した 10 。これにより、祐直は社会的に抹殺され、生命の危機に瀕することになった。

第四節:徳川家康の庇護と幕府鉄砲方への道

絶体絶命の窮地に陥った祐直は、かつて砲術を教えたことのある井伊直政など、旧知の弟子たちを頼って庇護を求めた 9 。しかし、忠興の怒りが収まらない中、彼を公然と庇うことは誰にもできなかった。この状況を最終的に打開したのは、新たな天下人、徳川家康であった。

家康は、祐直の類稀なる砲術の知識と技術が、一個人の忠誠心の問題で失われることを惜しんだ。彼は激怒する忠興を自ら宥め、祐直を助命したのである 3 。この一点において、祐直の運命は劇的に好転する。忠興が「武士の風上にも置けない裏切り者」と断じた行為を、家康は「国家(幕府)にとって有用な専門技術」として評価した。これは、個人の武勇や主君への忠誠といった戦国的な価値観から、幕府の安定に資する実用的な能力を重視する近世的な価値観への転換を象-徴する出来事であった。

家康の庇護下に入った祐直は、その才能を存分に発揮する機会を得る。家康の四男・松平忠吉や九男・徳川義直(尾張徳川家初代)に仕官し 10 、慶長9年(1604年)と15年(1610年)には、家康と二代将軍・秀忠親子に直々に砲術の秘訣を伝授した 3 。さらに彼の功績で特筆すべきは、近江国友(くにとも)の鉄砲鍛冶集団を、幕府直轄の兵器工場(工廠)として組織化することに尽力した点である 10 。これにより、徳川幕府は安定した兵器供給の基盤を確立し、稲富流の技術は、幕府の軍事力を支える中核の一つとなった。彼の人生は、伝統的な武士の価値観よりも、技術者としての専門性と自己の生存を優先する、新しい時代の「テクノクラート武士」の姿を映し出している。

【表1】稲富祐直 年表

|

年代(西暦/和暦) |

年齢 |

出来事 |

関連人物 |

仕えた主君 |

典拠 |

|

1552年(天文21年) |

1歳 |

丹後国にて誕生。幼名は松寿丸、初名は直家。 |

稲富直秀(父) |

- |

3 |

|

1554年(天文23年) |

- |

祖父・祐秀が佐々木庄符次郎より鉄砲術の印可を受ける。 |

稲富祐秀、佐々木庄符次郎 |

- |

4 |

|

1579年(天正7年) |

28歳 |

主家・一色氏が細川藤孝・忠興により滅ぼされる。 |

一色満信、細川藤孝 |

一色氏 |

3 |

|

1582年頃(天正10年頃) |

31歳 |

羽柴秀吉の仲介で、旧主を滅ぼした細川忠興に仕える。 |

羽柴秀吉、細川忠興 |

細川氏 |

3 |

|

1597年(慶長2年) |

46歳 |

慶長の役に従軍。蔚山倭城の戦いで活躍。虎狩りで失態。 |

細川忠興、立花宗茂、十時三弥助 |

細川氏 |

3 |

|

1600年(慶長5年) |

49歳 |

大坂細川屋敷にてガラシャ夫人の警護を命じられるが、屋敷炎上の際に逃亡。 |

細川ガラシャ、小笠原少斎 |

細川氏 |

3 |

|

1600年以降 |

49歳~ |

細川忠興に「奉公構え」とされる。井伊直政らを頼り、徳川家康の庇護を受ける。 |

細川忠興、井伊直政、徳川家康 |

(浪人) |

3 |

|

1604年(慶長9年) |

53歳 |

徳川家康・秀忠に砲術を伝授。国友鍛冶の組織化にも尽力。 |

徳川家康、徳川秀忠 |

徳川家 |

3 |

|

1611年(慶長16年) |

60歳 |

死去。墓所は京都府宮津市の智恩寺。 |

- |

徳川家 |

3 |

第二章:「稲富流砲術書」の全貌

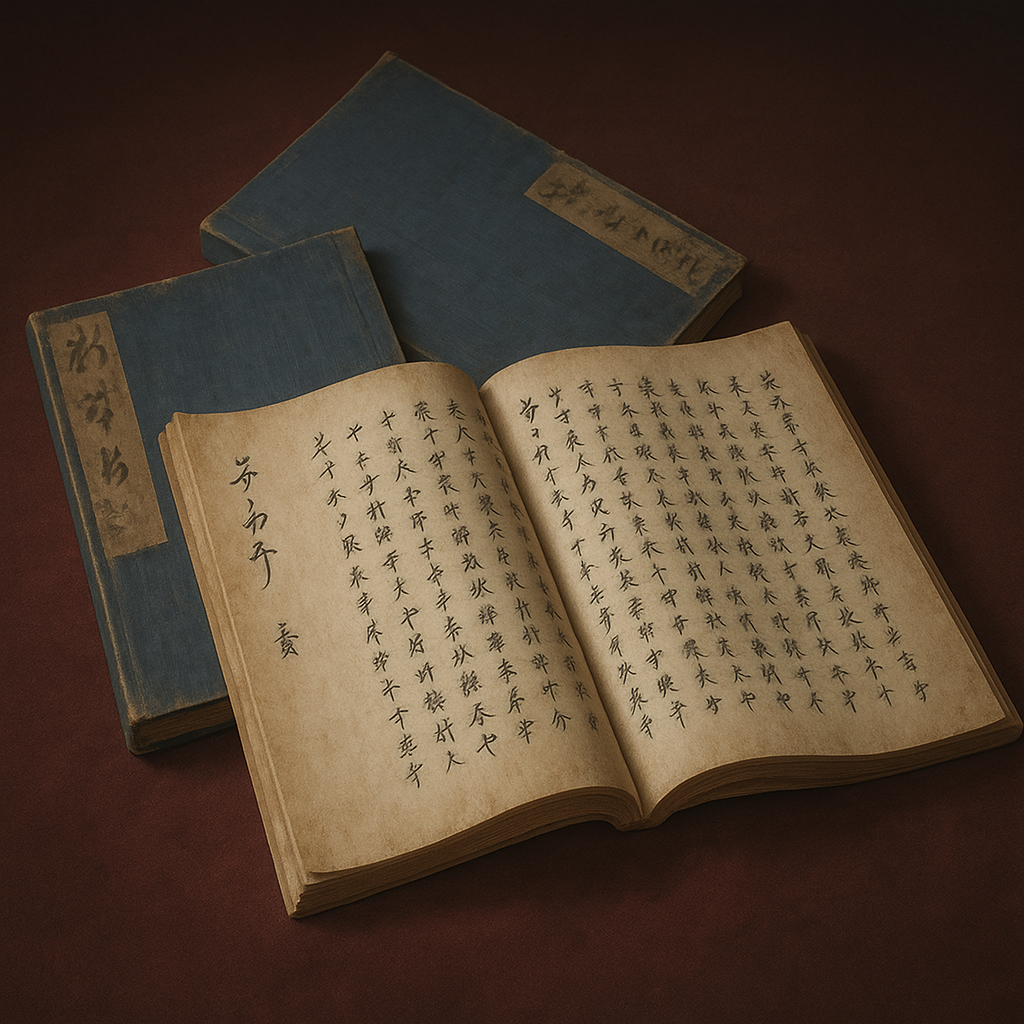

「稲富流砲術書」と一言で言っても、それは単一の書物を指すのではない。流祖・稲富一夢が著し、その弟子たちによって書き写され、伝授されていった多種多様な伝書の総称である。これらの書物は、単なる技術マニュアルに留まらず、流派の権威を象徴し、時にはそれ自体が美術品としての価値を持つ、複合的な文化遺産であった。

第一節:伝書の構成と内容

現存する稲富流の伝書は、その内容が極めて網羅的かつ体系的である点で際立っている。文化遺産オンラインに登録されている伝書の解説によれば、その内容は鉄砲の起源から始まり、射撃の心得、銃の種類に応じた射撃方法・姿勢、弾丸の種類、玉目(弾丸の重量)による鉄砲の仕様、火薬原料の配合、照準具の説明など、鉄砲に関するあらゆる事象を網羅している 20 。

その具体的な構成は、京都大学貴重資料デジタルアーカイブに所蔵される慶長14年(1609年)写の『稲富流砲術秘伝授書』の目録から窺い知ることができる 21 。そこには、「二十五相絵図」「三十二相絵図」といった図解入りの姿勢教本、「鉄砲口伝之古歌」という口伝をまとめたもの、「極意目当之書」「極意裏星之書」といった高度な照準術、「町割秘伝之書」「田割之書」のような測距術、「火矢薬ノ書」「鉄砲薬秘方書」といった特殊弾薬や火薬の製造法まで、多岐にわたる項目が並んでいる 21 。これらの伝書は、その冒頭で、流派の起源が天文23年(1554年)に佐々木少輔二郎から稲富祐秀へ伝授されたものであることを明記し、自らの流派の正統性と権威を強調する役割も担っていた 21 。

第二節:現存する伝書とその特徴

「稲富流砲術書」は、単一の決定版が存在するわけではなく、様々な時代の様々な伝授の過程で作成された写本が、日本各地の文庫や博物館に現存している。その形態は、携帯や秘匿に適した折本(おりほん)や巻物(かんす)が多い 21 。

例えば、文化遺産オンラインで紹介されている一揃いは、慶長18年(1613年)9月に、野間喜左衛門尉重秀という人物が渡辺三郎兵衛に伝授した際の奥書(おくがき)が残るものである 24 。これは流祖・一夢の死後わずか2年後の伝書であり、彼の死後もその技術が広範な武士層に急速に伝播していったことを示す、極めて貴重な資料といえる 24 。また、早稲田大学図書館が所蔵する『稲富流炮術伝書』は、慶長13年成立の写本で、近代日本の著名な歴史家である津田左右吉の旧蔵品であったことが知られている 22 。

中でも特筆すべきは、大和文華館が所蔵する一群の伝書である。これは慶長17年(1612年)、越前福井藩主であった松平忠直(徳川家康の孫)に伝授されたもので、その豪華絢爛な装飾において他の伝書と一線を画している 25 。

第三節:美術的価値―松平忠直所用伝書の下絵をめぐって

松平忠直に伝授された慶長17年本は、その砲術の内容もさることながら、書写の土台となる料紙(りょうし)に施された装飾が、比類なき美術的価値を有している 25 。この伝書には、金や銀の顔料で描かれた「金銀泥下絵(きんぎんでいしたえ)」が、計80図近くも施されている。その主題は、四季の風景を描いた四季絵、源氏物語を題材とした源氏絵、様々な花や木を描いた花木図など多岐にわたる。そして、長さが1メートルにも及ぶ長い料紙一枚に対して一つの図が完結するという構成は、他に例を見ない壮大なものである 25 。

従来、これらの下絵は、当時の画壇の主流であった狩野派の様式を反映した「狩野派風」であると評価されてきた。しかし、近年の詳細な研究により、その様式は単一の流派に帰属させられるものではなく、16世紀の連歌懐紙の下絵の伝統を汲む保守的な側面と、人物をあえて描かない「留守模様」風の源氏絵に言葉遊びを仕込むといった斬新な表現が共存していることが指摘されている。そのため、安易に「狩野派」と結びつけることは適切ではないと考えられている 25 。

さらに興味深いのは、この豪華な伝書の制作背景である。従来、このような大規模で高価な書物の発注者は、忠直の祖父である徳川家康であろうと推測されてきた。しかし、近年発見された井伊家お抱えの稲富流砲術師の書状により、発注者は他ならぬ松平忠直自身であり、彼が強引に「内々に」伝授を求め、その証としてこの豪華な伝書を制作させたと判断されるようになった 25 。

この事実は、「稲富流砲術書」が持つ複数の機能性を浮き彫りにする。それは第一に技術を伝える「教科書」であり、第二に流派の正統性を示す「証明書」であった。そして、松平忠直本が示すように、第三に大名間の贈答品や自らの権威の象徴としての「美術品」という側面を強く持っていた。砲術という武の技術が、茶の湯や和歌といった芸道と同様に、大名の教養や社会的地位を示す「文化的資本」として扱われていたのである。豪華な装飾は、単なる飾りではない。それは、伝書に記された「秘伝」という目に見えない無形の知識を、誰もが一目でその価値を認識できる「豪華な物質」へと変換する装置であった。忠直がこの伝書を求めたのは、稲富流の技術を手に入れると同時に、その「秘伝の所有者」であるという事実を美術品という形で可視化し、自らの権威を高めるという、知識と権力が直結していた時代ならではの、極めて戦略的な意図があったと考えられる。

【表2】主要な「稲富流砲術書」現存一覧

|

所蔵機関 |

名称(例) |

成立・伝授年代 |

形態 |

特記事項 |

典拠 |

|

文化遺産オンライン掲載資料 |

稲富流鉄砲秘伝書 |

慶長18年 (1613) |

2帖 (折本) |

一夢死後2年の伝授。野間重秀から渡辺三郎兵衛へ。 |

24 |

|

大和文華館 |

稲富流鉄砲伝書 |

慶長17年 (1612) |

21帖 (折本) |

越前藩主・松平忠直へ伝授。豪華な金銀泥下絵が特徴。 |

25 |

|

京都大学附属図書館 |

稲富流砲術秘伝授書 |

慶長14年 (1609) 写 |

19冊 (折本) |

詳細な目録が現存。長沢重綱による写本。 |

21 |

|

早稲田大学図書館 |

稲富流炮術伝書 |

慶長13年成立の写本 |

1帖 (折本) |

歴史家・津田左右吉の旧蔵品。 |

22 |

|

九州国立博物館 |

稲富流砲術奥義秘伝図巻 |

寛永6年 (1629) |

1巻 (巻物) |

紙本著色の図巻。 |

23 |

第三章:稲富流砲術の技術体系

稲富流が「天下一」と評された理由は、流祖・祐直の政治力や伝書の芸術性だけに留まらない。その核心には、他の流派とは一線を画す、合理的かつ体系化された技術と思想が存在した。射法、照準、そして集団運用という三つの側面から、その技術的優位性の本質に迫る。

第一節:射法と構え―「裸形図」に見る合理性

稲富流の伝書が持つ際立った特徴の一つに、射手の姿勢を裸形で描き、人体の骨格や筋肉の動きを意識させた図解の存在が挙げられる 27 。これは、師の型をただ闇雲に模倣させるのではなく、なぜその姿勢が最も合理的で安定した射撃に繋がるのかという、解剖学的な視点に基づいた教授法が採用されていたことを示唆している。このアプローチは、経験則に頼りがちであった従来の武術指導法からの大きな飛躍であり、技術の再現性と普遍性を高める上で極めて効果的であった。

基本的な射法としては、戦場の状況に応じて使い分ける、膝を突いて射撃する「膝撃ち」や立ったまま撃つ「立ち撃ち」などが伝わっている 28 。一方で、稲富流の技量を象徴する伝説的な逸話も数多く残されている。例えば、天橋立の大明神に17日間参籠して編み出したとされる「盲撃ち(めくらうち)」の技は、家の中で鳥のさえずりだけを頼りに、その姿を見ずに撃ち落としたり、手拭いで目隠しをしても百発百中であったと伝えられる 3 。これは、単なる射撃技術を超え、極限の集中力と五感を研ぎ澄ませることを求める、精神的な修行としての側面を稲富流が重視していたことの証左である。

第二節:大筒射撃と照準技術

稲富流砲術が他の多くの流派と一線を画していた最大の要因は、特に大筒(おおづつ)と呼ばれる大口径火器の運用を得意としていた点にある 27 。これらの大筒は、城壁を破壊し、敵の陣形を遠距離から粉砕する能力を持つ、攻城戦における切り札であった。米沢藩に伝わった稲富流は、三十匁(もんめ)筒(約112.5gの弾丸を発射する銃)などを主力とし、その轟音と破壊力から「上杉の雷筒(らいづつ)」と呼ばれ、敵に脅威を与えた 29 。

この強力な大筒による遠距離射撃を、単なる勘や経験に頼らず、高い精度で実現可能にしたのが、照尺(しょうしゃく)と呼ばれる照準器を用いた先進的な照準技術であった。伝書には、この照尺を用いて遠距離の目標を狙う方法が、順を追って図解されている 27 。これは、目標までの距離に応じて弾道が描く放物線を計算し、銃身の仰角を調整するという、極めて科学的・数学的な射撃理論を構築していたことを意味する。これにより、稲富流は砲術を職人的な「技芸」の世界から、誰もが学習・再現可能な「科学的技術体系」へと昇華させたのである。

第三節:集団運用と戦術―米沢藩「上杉の雷筒」を事例に

稲富流の真価は、個人の射撃技術の高さだけに留まらなかった。その技術体系は、集団による組織的な戦闘を前提として構築されていた。その好例が、米沢藩における運用である。二代藩主・上杉景勝の腹心であった直江兼続が示したとされる戦陣命令の中には、鉄砲組に関する詳細な規定が見られる。そこには、鉄砲組を三つの隊に分け、第一隊が発砲し、弾込めの間に第二隊、第三隊が間断なく射撃を続けるという、いわゆる「段撃ち(だんうち)」の原型ともいえる集団運用法が記されている 31 。これは、稲富流の指導の下、極めて実戦的な集団戦術が確立されていたことを示している。

この伝統は、現代に「米沢藩古式砲術保存会」として伝わる演武の中にも色濃く残されている。彼らの演武では、基本的な立ち撃ち、膝撃ちに加え、腹ばいの姿勢で撃つ「這い撃ち」といった実戦的な射法が披露される。さらに、隊全体が一斉に火蓋を切る「一斉射撃」や、三つの分隊が連続して射撃を行う「段撃ち」も行われており、稲富流が個人の妙技ではなく、戦場での集団運用を最終目的とした、極めて実践的な流派であったことを力強く証明している 28 。稲富流の技術体系は、実戦の必要性から生まれながらも、泰平の世における武士の教養としての存続をも視野に入れた、戦略的なものであったと言えるだろう。

第四章:稲富流の継承と影響

稲富流の歴史的価値は、流祖・一夢一代の功績に終わるものではない。その卓越した技術と体系化された理論は、徳川幕府や全国の諸藩に広く伝播し、日本の武術史、ひいては近世の軍事技術史に大きな足跡を残した。他流派との比較を通じて、その独自性と歴史的意義を明らかにする。

第一節:諸藩への伝播と展開

稲富祐直の砲術は、当代随一のブランドとして、全国の有力大名から渇望された。彼から直接指南を受けた大名には、天下人である徳川家康・秀忠親子を筆頭に、伊達政宗、浅野幸長、井伊直政、黒田長政といった、戦国末期から江戸初期を代表する錚々たる顔ぶれが並ぶ 3 。これは、稲富流を修めることが、軍事的な実利だけでなく、大名としてのステータスを高める意味合いを持っていたことを示している。

特に、いくつかの藩では稲富流が藩の公式な砲術として深く根付いた。米沢藩では、藩祖・上杉謙信の時代から銃砲術が重視されていた土壌に、景勝・兼続の代で稲富流が導入され、藩の主流砲術の一つとして幕末まで伝承された 29 。その伝統は、第二次世界大戦による中断を挟みながらも、現代の「米沢藩古式砲術保存会」によって見事に継承されており、その演武は稲富流の実践的な姿を今に伝えている 29 。また、祐直が徳川義直に仕えたことから、尾張藩においてもその技術は重要な位置を占め、藩の武芸の根幹を成した 10 。

第二節:江戸幕府における役割と変遷

徳川家康にその才能を見出された祐直は、自身だけでなく、稲富家そのものを安泰の道へと導いた。稲富家は、江戸幕府の常設の役職である「鉄砲方(てっぽうかた)」を世襲する家の一つとなったのである 35 。鉄砲方は、将軍の諮問に答える若年寄の配下に置かれ、砲術の教授、幕府が所有する鉄砲の製作・保存・修理、さらには火付盗賊の捕縛など、幅広い任務を司る軍事技術の専門官僚であった 35 。

幕府の鉄砲方は、国産銃器を担当した井上家(外記流)、オランダからの輸入銃器を担当した田付家(田付流)など、複数の家によって構成されていた 35 。稲富家もその一角を占めたが、ある史料によれば、江戸時代初期に銃砲術の改革を図って幕閣の不興を買い、一時的にその地位が揺らいだこともあったと記されている 35 。これは、泰平の世が続き、砲術の役割が実戦での効用から、儀礼的な演武や武芸としての稽古へと徐々に変化していく中で、流派間の主導権争いや幕府の方針との軋轢が存在したことを示唆している。幕府による砲術演習は定期的に行われたものの、その目的は実戦能力の維持よりも、武家の伝統を継承する儀式としての側面が強くなっていったと考えられる 37 。

第三節:他流派との比較と歴史的意義

稲富流の歴史的意義をより明確にするため、同時代の主要な砲術流派と比較検討することは有益である。

- 荻野流(おぎのりゅう) : 荻野六兵衛安重が創始。江戸以前の諸流派を研究して大成した流派で、特に幕末に洋式砲術を導入した高島秋帆を輩出したことで知られる。伝統的な和流砲術と、近代的な洋式砲術の橋渡し的な役割を果たした点で重要である 38 。

- 田付流(たつけりゅう) : 流祖・田付景澄は、祐直と並び称されることもある砲術家。徳川家康に仕え、稲富家と共に幕府鉄砲方として重用された。両者はライバルでありながら、共に幕府の軍事技術を支える存在であった 35 。

- 津田流(つだりゅう) : 大筒の運用を得意とし、銃身が薄く、「猿渡り(さるわたり)」と呼ばれる長い用心鉄(トリガーガード)を持つ、特徴的な形状の鉄砲を用いたことで知られる 3 。

これらの流派と比較した際、稲富流の特異性は、第一に大筒射撃と照尺を用いた科学的照準技術の高度な体系化、第二に流祖・祐直自身の劇的な生涯がもたらした強烈な政治的影響力、そして第三に松平忠直伝書に見られるような、技術と結びついた高い芸術性、という三点に集約される。稲富流が後世にまでその名を轟かせたのは、単なる技術の優劣だけが理由ではない。流祖・祐直が、細川家追放という武士としての最大の危機を、最高権力者である家康に自らの技術を「売り込む」ことで乗り切ったという、極めて高度な政治的立ち回りの成功が、その存続を決定づけたのである。

【表3】稲富流と主要砲術流派の技術比較

|

流派名 |

流祖 |

創始時期(目安) |

得意とした技術・武器 |

技術的特徴 |

主要な伝承藩・組織 |

典拠 |

|

稲富流 |

稲富祐直(一夢) |

慶長年間 |

大筒、遠距離射撃 |

照尺を用いた科学的照準、裸形図による合理的指導、集団戦術(段撃ち) |

徳川幕府(鉄砲方)、米沢藩、尾張藩など |

27 |

|

荻野流 |

荻野六兵衛安重 |

慶長年間 |

大砲、火薬調合 |

諸流派を統合・大成。幕末の洋式砲術家・高島秋帆を輩出。 |

幕府、諸藩 |

38 |

|

田付流 |

田付景澄(宗鉄) |

慶長年間 |

不明(幕府鉄砲方) |

稲富流と共に幕府鉄砲方を務める。輸入銃器を担当。 |

徳川幕府(鉄砲方)、大垣藩 |

35 |

|

津田流 |

津田算長 |

天文年間 |

大筒 |

肉薄の銃身、「猿渡り」という長い用心金を持つ鉄砲。 |

久留里藩、土浦藩など |

3 |

結論:技術、芸術、そして政治の交差点としての稲富流

本報告書で詳述してきたように、「稲富流砲術書」とその流派の歴史は、単一の視点では捉えきれない、重層的かつ複合的な価値を持っている。それは、戦国という時代が生んだ「技術」「芸術」「政治」という三つの要素が、流祖・稲富祐直という一人の人物の生涯を触媒として、奇跡的なまでに交差し、結晶化した稀有な存在であった。

第一に、稲富流は紛れもなく**「技術」**の集大成である。それは、戦国乱世の過酷な実戦の中から生まれ、大筒による遠距離精密射撃という、当時の最先端軍事技術を体系化したものであった。裸形図や照尺の採用に見られる合理性と科学性は、砲術を経験則の産物から、再現可能な技術体系へと昇華させた。

第二に、稲富流は武家の教養と権威の象徴としての**「芸術」**の高みにまで達した。特に、越前福井藩主・松平忠直に贈られた豪華絢爛な伝書は、その好例である。金銀泥で描かれた優美な下絵は、砲術という武骨な技術が、茶の湯や和歌に比肩するほどの文化的価値を持つに至ったことを物語っている。それは、見えざる「秘伝」を、誰もが価値を認める「美術品」へと変換する、時代の価値創造の現れであった。

そして第三に、稲富流の歴史は、技術が個人の運命を左右し、時代の趨勢をも動かす**「政治」**の力となり得たことを何よりも雄弁に物語っている。流祖・祐直は、主君の妻を見捨てて逃亡したという、武士として許されざる罪によって社会的に抹殺されかけた。しかし彼は、自らの持つ卓越した技術を切り札として、新たな天下人・徳川家康にその有用性を認めさせることで、絶体絶命の窮地から蘇った。この劇的な逆転劇は、戦国的な忠義の価値観が後退し、国家の安定に資する専門技術が重視される近世という新しい時代の到来を象徴していた。

結論として、「稲富流砲術書」は、単なる兵法書ではない。それは、戦国を生き抜いた実践的な技術が、泰平の世の中で洗練された芸術となり、そしてその存続自体が、時代の転換点を巡る高度な政治的駆け引きの産物であったことを示す、第一級の歴史資料である。稲富流は、戦国という時代が生んだ徒花(あだばな)でありながら、その後の日本の武芸史に確かな足跡を残した、比類なき存在であったと結論づけることができる。

引用文献

- 鉄砲記 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/43/43283/101855_1_%E9%89%84%E7%A0%B2%E8%A8%98.pdf

- 砲術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B2%E8%A1%93

- 稲富祐直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E5%AF%8C%E7%A5%90%E7%9B%B4

- 稲富祐秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E5%AF%8C%E7%A5%90%E7%A7%80

- 稲富流(いなとみりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A8%B2%E5%AF%8C%E6%B5%81-205846

- 稲富祐直 Inatomi Sukenao - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/inatomi-sukenao

- 細川ガラシャ自害の記録・霜女覚え書きについて|髙田重孝 - note https://note.com/shigetaka_takada/n/nc94367f4a029

- 稲富祐直は鉄砲の達人!【稲富流砲術】で戦国時代を駆け抜けた - 歴史ハック https://rekishi-hack.com/inatomi-sukenao/

- 東海道の昔の話(74) https://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/bungei/aichikogan/tokaido74.htm

- 稲富祐直(1552―1611) - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-imfk/taiandir/x027.htm

- 細川ガラシャの壮絶な最期とは?その経緯や死因を徹底検証! - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/642

- 弓木城 - 丹後守護一色氏 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chugoku/yumiki.j/yumiki.j.html

- 作品詳細 | 稲富流砲術伝授書 | イメージアーカイブ - DNPアート ... https://images.dnpartcom.jp/ia/workDetail?id=HCM264

- 井伊直政|改訂新版・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=550

- 稲富祐直(いなとみ すけなお)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A8%B2%E5%AF%8C%E7%A5%90%E7%9B%B4-1055503

- 稲富直家(いなどめなおいえ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A8%B2%E5%AF%8C%E7%9B%B4%E5%AE%B6-1055505

- 百発百中の稀代の砲術家・稲富祐直、素人に負ける - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=w2SxuxF7SCI

- 『信長の野望将星録』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/nobu/bushou/shouseidata.cgi?equal28=7B&print=25&tid=&did=&p=0

- 稲富一夢(いなとみいちむ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A8%B2%E5%AF%8C%E4%B8%80%E5%A4%A2-31816

- bunka.nii.ac.jp https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/538411#:~:text=%E8%A7%A3%E8%AA%AC,%E9%89%84%E7%A0%B2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AB%B8%E4%BA%8B%E3%81%AB%E3%82%8F%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82

- 稲富流砲術秘伝授書 - 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00013434

- [稲富流炮術伝書] - 早稲田大学 https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko01/bunko01_01892/index.html

- 稲富流砲術奥義秘伝図巻 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/539611

- 稲富流鉄砲秘伝書 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/538411

- 「稲富流鉄砲伝書」(大和文華館蔵)の金銀泥下絵について https://www.bijutsushi.jp/pdf-files/reikai-youshi/2019_03_16_nishi_02_izumi.pdf

- 収蔵品ギャラリー | 稲富流砲術奥義秘伝図巻 - 九州国立博物館 https://collection.kyuhaku.jp/gallery/10175.html

- 砲術とは/鉄砲術|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/47463/

- 宮坂考古館|火縄銃 https://www.miyasakakoukokan.com/hinawaju.html

- 別 紙 米沢藩上杉砲術について (概要・特色) 鉄砲(火縄銃)は、天文 12 年(1543)に種子島 https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/material/files/group/35/H29besshi.pdf

- 全国火縄銃大会 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/41/41411/91137_1_%E9%89%84%E7%A0%B2%E4%BC%9D%E6%9D%A5%E4%BB%8A%E3%82%88%E3%81%BF%E3%81%8C%E3%81%88%E3%82%8B%E7%A8%AE%E5%AD%90%E5%B3%B6%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%81%AB%E7%B8%84%E9%8A%83%E5%A4%A7%E4%BC%9A.pdf

- 米沢に伝わる稲富流砲術 | 米沢の歴史を見える化 https://ameblo.jp/yonezu011/entry-11296519994.html

- 兼続公まつりで米沢藩稲富流砲術隊が迫力の砲術実演 - 南魚沼市 https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/2615.html

- 米沢藩古式砲術保存会 - 宮坂考古館 https://www.miyasakakoukokan.com/hojutsu.html

- 【リンク】米沢藩古式砲術保存会 - 日本銃砲史学会 https://nihonjyuuhoushigakkai.com/post-7536/

- 鉄砲方 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E7%A0%B2%E6%96%B9

- 江戸幕府役職事典 http://kitabatake.world.coocan.jp/edojob2.html

- 第4章 砲術稽古 https://hitosugi.web.fc2.com/shutujikou/3040.pdf

- 荻野流砲術書 おぎのりゅうほうじゅつしょ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/425554

- 筒元上面に見られる稲富一夢 田付宗鉄の花押について - 日本銃砲史学会 https://nihonjyuuhoushigakkai.com/wp-content/uploads/2025/01/2ab2199fa62c620f367c18c536b13750.pdf

- 第68回備中名物成羽愛宕大花火 - 「HANABITO」全国花火大会&祭り 有料チケット&イベント情報 2025 https://festival.eplus.jp/events/358

- 日本本土に初めて鉄砲をもたらした砲術家・津田監物算長(岩出市、和歌山市) https://oishikogennofumotokara.hatenablog.com/entry/2023/03/11/000000