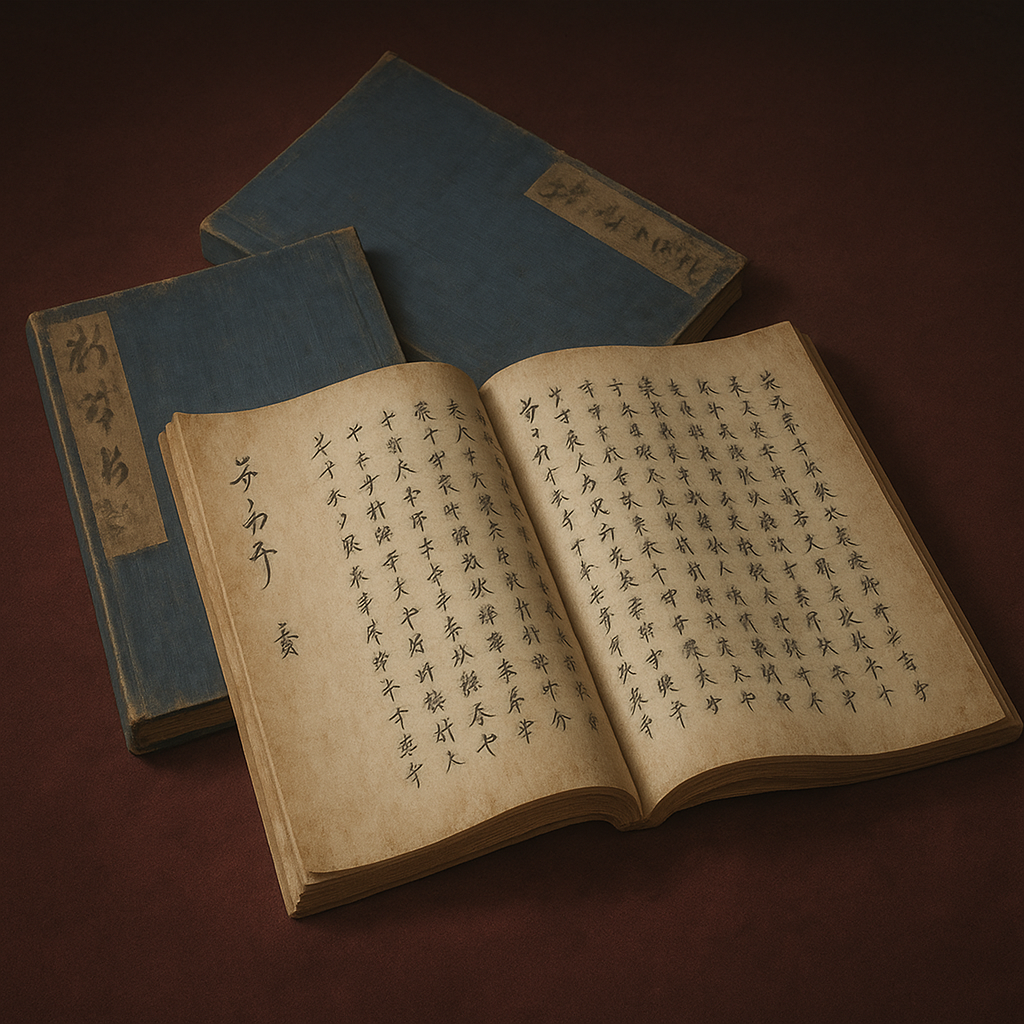

経済録

太宰春台の『経済録』は、江戸中期の経世書。戦国大名の富国強兵策や秀吉の石高制など、戦国時代の経済変革が江戸中期に生んだ構造的矛盾を分析し、「時・理・勢・情」の視点から経世済民の具体策を提言した。

『経済録』の深層分析 — 戦国時代の遺産と経世済民の構想

序論:『経済録』への視座

江戸時代中期の儒学者・太宰春台が著した『経済録』は、一般に「経世済民」、すなわち世を治め民を救うための実践的な方策を論じた経世書として知られている。その核心には、為政者が物事を判断する上で不可欠な視点として「時・理・勢・情」の四つを挙げ、現実主義的な政策立案を促す思想がある。しかし、この書を単に享保期の社会経済問題に対する一知識人の応答としてのみ捉えることは、その歴史的射程と思想的深度を見誤る可能性がある。

本報告書は、太宰春台の『経済録』を、その思想的根源が戦国時代の社会経済大変革にまで遡るという独自の視座から、徹底的に分析・解明することを目的とする。戦国大名が「富国強兵」を掲げて断行した数々の経済改革、そして豊臣秀吉による天下統一事業の総決算として確立された「石高制」。これらの大変革は、江戸幕府による二百数十年の泰平の礎を築いた一方で、その後の日本社会に構造的な矛盾を内包させることにもなった。春台が生きた江戸中期は、まさにその矛盾が顕在化し、社会の制度疲労が深刻化した時代であった。

したがって、『経済録』で展開される議論は、戦国期に形成された社会経済システムの遺産に対する、約150年後の批判的検討という側面を持つ。戦国期の「富国強兵」と江戸期の「経世済民」の間に横たわる歴史的な連続性と断絶性を探ることこそ、本書の真髄に迫る鍵である。本稿は、この視点に基づき、『経済録』の構想をその歴史的文脈の中に深く位置づけ、その思想の射程を明らかにしていくものである。

第一部:太宰春台とその時代 — 思想の形成

第一章:儒学者・太宰春台の生涯と学問的系譜

出自と苦学

太宰春台、本名は純、延宝8年(1680年)に信濃国飯田藩士の子として生を受けた 1 。しかし、彼の前半生は平坦なものではなかった。藩主の転封や改易により、一家は浪人の身となり江戸へ出ることを余儀なくされる 1 。この困窮の中、春台は苦学して学問を修め、元禄7年(1694年)、15歳で但馬出石藩に仕官するも、元禄13年(1700年)には21歳でこれを辞し、以後約10年間にわたり畿内を遊学した 1 。

この時期、彼は朱子学をはじめ、漢詩、天文学、地学など幅広い学問を貪欲に吸収した 1 。特に京都では、高名な儒学者であった伊藤仁斎の講義を聴き、その人格に深く感銘を受けたとされる 1 。藩士という安定した身分を失い、自らの才覚のみを頼りに生き抜いた浪人としての経験は、彼の学問から観念的な要素を削ぎ落とし、現実社会の矛盾を直視する強靭な精神を育んだ。机上の空論を排し、あくまで実社会に根差した学問を志向する彼の姿勢は、この苦難の時代にその礎が築かれたと言える。彼の思想の根底をなす徹底した現実主義は、こうした個人的な体験と不可分に結びついているのである。

荻生徂徠との出会いと徂徠学の継承

正徳元年(1711年)、32歳で江戸に戻った春台は、その2年後の正徳3年(1713年)、友人の紹介で当代随一の学者であった荻生徂徠の門を叩く 1 。これが彼の学問的人生における最大の転機となった。春台は徂徠の下で、従来の朱子学的な経書解釈から脱却し、古代中国の聖人の道を、後世の解釈を排して古典そのものから直接読み解こうとする「古文辞学」に傾倒していく 1 。

徂徠門下には多くの俊英が集ったが、中でも春台は、詩文に優れた服部南郭と並び称され、「経世論の春台」としての名声を確立した 2 。このことは、彼が当初から単なる文献学者としてではなく、学問を社会を治めるための実践的な知、すなわち「経世済民」の学として捉えていたことを示唆している 2 。彼は徂徠学の核心である、社会制度や礼楽といった「先王の道」を具体的に社会に実装することこそが学問の要諦であるという思想を、政治経済論の領域で最も深く継承し、発展させたのである 3 。

師からの独立と批判

春台は徂徠学の忠実な継承者であったが、決して師の説に盲従するだけの人物ではなかった。彼は徂徠の学説を基礎としながらも、しばしばそれを批判的に乗り越え、独自の学問体系「春台学」を築き上げていった 2 。

その独自性はいくつかの点に見られる。第一に、『易経』を極めて重視し、天下国家から人間の道徳に至るまで、万物の原理を陰陽の思想によって説明しようと試みた点である 2 。第二に、その国家観も独特であった。彼は、日本の統治者を征夷大将軍であり、これが実質的な「日本国王」に他ならないと主張した。さらに、鎌倉、室町、江戸の三つの武家政権は、それぞれが連続したものではなく、別個の国家であるという大胆な時代区分を提唱した 1 。

これらの独自の学説は、師である徂徠の思想を、より現実的かつ体系的な統治論へと深化させようとする春台の強い意志の表れであった。彼の学問は、常に現実社会の具体的な課題と向き合い、それを解決するための処方箋を提示することを目指していた。その意味で、彼の学問的営為そのものが「経世済民」の実践だったのである。

第二章:享保期の社会経済と『経済録』執筆の動機

時代背景としての享保の改革

『経済録』が成立した享保14年(1729年)は、八代将軍徳川吉宗による「享保の改革」が進行していた時代である 6 。幕府は、逼迫した財政の再建、米価の安定、社会秩序の維持といった喫緊の課題に取り組んでいた。新田開発の奨励、倹約令の施行、足高の制による人材登用など、様々な政策が打ち出されたこの時代は、幕藩体制がその内包する矛盾を克服し、自己改革を試みた時期であった。春台が『経済録』を執筆した直接的な動機は、こうした幕府の改革努力と軌を一にし、国家統治の根本を問い直し、より実効性のある政策を提言しようとする強い問題意識にあった。

構造的矛盾の顕在化

しかし、享保の改革が目指した幕藩体制の再建は、容易な道ではなかった。当時の日本社会は、深刻な構造的矛盾を抱えていたからである。

第一に、貨幣経済の全国的な浸透が、米を経済の基盤とする幕藩体制を根底から揺るがしていた。特に、米価の乱高下は、米で俸禄を得て、貨幣で生活必需品を購入する武士階級の生活を直撃した 8 。豊作であっても米価が下落すれば実質的な収入は減少し、武士の困窮は深まる一方であった 8 。

第二に、この武士階級の窮乏は、諸藩の財政を深刻な危機に陥れていた。大藩から小藩に至るまで、財政難は常態化しており、多くの藩では家臣の給与の一部を藩が借り上げるという、いわゆる「上知」や「半知」が頻繁に行われていた 9 。これは、支配階級自体の経済的基盤が崩壊しつつあったことを示している。

第三に、商業資本の成長は、新たな経済格差を生み出し、社会の流動性を高めた。農民の中には、苦労の多い農業を捨て、より利潤の大きい商業に転身する者も現れ、国家の基盤である農業の衰退が懸念された 10 。

春台の危機意識

太宰春台は、こうした同時代の状況を極めて冷静に分析し、当代を「衰世」、すなわち秩序が乱れ、社会が衰退に向かう時代であると認識していた 7 。彼の目に映ったのは、もはや小手先の改革では立て直し不可能なほど、制度疲労を起こした幕藩体制の姿であった。『経済録』の執筆は、単なる知的好奇心からではなく、このままでは国家が崩壊しかねないという切迫した危機感に突き動かされたものであった。彼の提言は、学者の抽象的な議論ではなく、社会を崩壊の淵から救い出すための、具体的かつ実践的な処方箋として構想されたのである。

第二部:『経済録』の徹底解剖 — 経世済民の構想

第一章:「経済」の定義と統治の根本理念 — 「時・理・勢・情」

「経済」の本義

『経済録』の冒頭で、太宰春台は「経済」という言葉を次のように定義している。「凡ソ天下国家ヲ治ルヲ経済ト云。世ヲ経シテ民ヲ済フト云義也」 7 。これは、現代日本語で用いられる「economy」の訳語としての「経済」とは、その意味合いを根本的に異にする。春台の言う「経済」とは、世の中を秩序立てて治め(経世)、民衆を苦しみから救う(済民)という、統治行為そのものを指す広義の概念であった 12 。彼の学問は、富の生産や分配といった狭い領域に留まらず、政治、社会制度、法制、教育、軍事といった、国家統治に関わるあらゆる分野を包括する、総合的な「治国の学」だったのである 6 。

統治の四要諦

春台は、この「経済」を実践する為政者が、政策を立案し実行する上で必ず踏まえなければならない四つの分析視角を提示した。それが「時・理・勢・情」である 3 。これらは、現実の政治を動かすための極めて実践的な分析ツールであった。

- 時(じ): これは、時代の大きな流れや趨勢、そして物事を行うべき適切なタイミングを指す。時代の変化を読めず、時機を逸した政策は、いかに優れた理念に基づいていたとしても成功しない。

- 理(り): これは、物事の根本にある道理や法則性を意味する。社会や人間性の本質を見極め、その理にかなった政策でなければ、永続的な効果は期待できない。

- 勢(せい): これは、国内外の力関係、パワーバランス、社会の勢いを指す。自国と他国、あるいは国内の諸勢力の力関係を冷静に分析し、その勢いに乗るか、あるいは逆らうかを判断する能力が為政者には求められる。

- 情(じょう): これは、人間の自然な感情や欲望を意味する。民衆が何を喜び、何を恐れ、何を望むのかという「人情」を理解せずして、民を治めることはできない。春台は、人間を単なる統治の対象としてではなく、感情を持つ存在として捉えることの重要性を説いた。

為政者の決断力

春台によれば、為政者の役割は、これら「時・理・勢・情」の四つを総合的に分析し、現状を把握することに留まらない。最も重要なのは、その分析に基づいて、現状を打破するための断固たる「決断・実行力」を発揮することであると、彼は繰り返し強調している 3 。いかに優れた分析や計画があっても、それを実行に移す勇気と能力がなければ、それは絵に描いた餅に過ぎない。春台は、観念的な議論に陥りがちな儒学の世界にあって、具体的な「結果」を出すことの重要性を強く訴えたのである。

第二章:「食貨」論 — 農本主義と貨幣経済への洞察

農本主義の徹底

『経済録』の中でも、春台の経済思想が最も体系的に示されているのが、巻五の「食貨」である 10 。「食」とは米穀を、「貨」とは金銀銭やその他の財貨を指す 10 。春台はこの巻で、国家の富の源泉は農業にあり、社会の基盤を支えるのは農民であるという、徹底した農本主義(重農主義)の立場を鮮明にしている 2 。彼は士農工商の四民の中でも、国の衣食を生産する農民こそが「国の宝」であり、最も重んじられるべき存在だと断言した 10 。

米の絶対的価値と貨幣の相対的価値

春台の農本主義は、米と貨幣に対する独自の価値観に裏打ちされている。彼は、金銀がいかに輝いて見えようとも、飢えている時にそれを噛んでも腹は満たされず、寒さをしのぐこともできないと説く 10 。一杯の粥こそが、死の淵にある人間を救うことができる。この峻厳な事実の前では、金銀の価値は相対的なものに過ぎない。人々が金銀を至上の宝と見なすのは、平時においてそれが穀物や織物と容易に交換できるからに過ぎず、ひとたび飢饉や戦乱となれば、その交換機能は麻痺し、金銀は無用の長物と化す 10 。春台は、実物資産としての米の絶対的価値と、交換手段に過ぎない貨幣の相対的価値を明確に区別し、貨幣経済の浸透が人々の価値観を倒錯させていると警鐘を鳴らしたのである。

商業資本への批判

この価値観に基づき、春台は当時台頭しつつあった商業資本に対して厳しい目を向けた。彼の見るところ、商人は自ら何も生産せず、物の有無に通じていることを利用して利潤を追求する存在であった 10 。彼らは徒党を組んで米価をはじめとする物価を操作し、武士や農民を苦しめている 10 。さらに問題なのは、苦労が多く利潤の少ない農業よりも、楽に儲かる商業に人々が魅力を感じ、農民が耕作を放棄して商人に転身する傾向が強まっていることであった 10 。農民の減少は、すなわち国家の基盤である米穀生産の減少に直結し、ひいては国の衰退を招くと春台は断じたのである。

しかし、彼の思想は単なる復古的な農本主義に留まるものではなかった。一見すると、春台は商業活動そのものを否定しているように見えるが、『経済録拾遺』で彼が提示する藩の財政再建策は、より複雑で現実的な彼の思考を明らかにしている。彼はそこで、困窮する藩財政を立て直すための具体的な方策として、地域の特産品を藩が独占的に生産・販売する「藩専売制」を提言しているのである 7 。これは、商業の持つ力を否定するのではなく、むしろそれを国家(藩)の厳格な管理下に置き、その利益を私的なものから公的なものへと転換させることで、積極的に活用しようとする姿勢の表れである。つまり、春台が真に問題視したのは、商業という経済活動そのものではなく、国家の統制を離れて私的利益のみを追求する「商人」のあり方だったのである。このアンビバレントな態度は、勃興する貨幣経済をいかにして既存の封建秩序の中に組み込み、統制していくかという、江戸中期の思想家たちが直面した極めて高度で現実的な課題に対する、春台なりの解答であった。

第三章:制度改革への提言 — 幕藩体制の再構築

太宰春台の議論は、現状分析や理念の提示に終わらない。彼は幕藩体制が直面する具体的な課題に対し、多岐にわたる制度改革案を提示している。

藩専売制

財政難に喘ぐ諸藩への最も具体的な処方箋として、春台は「藩専売制」を先駆的に論じた 7 。これは、各藩がその領内で産出される米や特産品(例えば、紙、蝋、漆など)の生産から流通、販売までを一元的に管理し、そこから得られる利益を藩の財源とする制度である。商人による中間搾取を排し、藩が直接商業利益を確保することで、財政の健全化を図ろうという、極めて合理的な提案であった。この着想は、後の海保青陵といった経世思想家にも大きな影響を与えた 7 。

武士土着論

貨幣経済の波に翻弄され、城下町で困窮する武士階級を救済するため、春台は「武士土着論」を提唱した 3 。これは、武士を城下町から本来の生活基盤であるべき農村へ帰還させ、土地を与えて農業に従事させるという構想である。これにより、武士は生産活動に直接関わることで経済的自立を果たし、同時に平時は農耕に励み、有事には兵士となる「農兵」として、国防力の中核を担うことが期待された。これは、戦国時代以来の「兵農分離」の流れに逆行する、復古的とも言える大胆な提案であった。

専門官僚制と能力主義

春台は、武家社会の根幹をなす世襲制の弊害を鋭く指摘した。家柄や血筋のみによって役職が与えられる現状では、真に有能な人材が登用されず、行政が停滞すると考えたのである。そこで彼は、家格にとらわれず、個人の能力や実績に基づいて人材を登用する「専門官僚制」の導入を訴えた 3 。これは、彼の合理主義的な思考を色濃く反映した提言であり、硬直化した幕藩体制に実力主義の原則を導入しようとする試みであった。

その他の提言

春台の関心は、経済や行政制度に留まらなかった。彼は、飢饉や災害に備えて穀物を備蓄する「義倉」の設置や、物価の安定を図るための「平準法」の実施を説いた 6 。また、藩主家の後継者がいない場合のリスクを論じ、他家からの安易な養子縁組を戒め、一族内から後継者を選ぶべきであるなど、大名の家督相続という現実的な問題についても具体的な助言を与えている 9 。これらの提言は、彼の議論が常に国家・社会の安定という実践的な目的を見据えていたことを示している。

第三部:戦国時代の経済変革 — 『経済録』の歴史的背景

この部では、太宰春台が『経済録』で問題とした江戸中期の社会経済状況が、いかにして形成されたのか、その歴史的起源を戦国時代にまで遡って探求する。春台が直面した課題の多くは、この時代に行われた大変革の、長期的な帰結であった。

表1:主要な経済制度の変遷(室町後期〜江戸中期)

|

時代 |

主要な税制 |

貨幣制度 |

市場政策 |

代表的な為政者/思想家 |

制度が目指したもの |

後の時代への影響(課題) |

|

室町後期 |

荘園公領制、段銭・棟別銭 14 |

輸入銭(明銭)、撰銭問題 15 |

座による独占 16 |

足利将軍、守護大名 |

既存権益の維持、臨時軍事費の徴収 |

複雑な権利関係、経済の停滞 |

|

戦国期 |

貫高制 17 |

撰銭令、甲州金の発行 15 |

楽市楽座、関所撤廃 16 |

武田信玄、織田信長 |

富国強兵、商業・物流の活性化 |

貨幣経済の進展、旧権威の打破 |

|

安土桃山期 |

石高制 20 |

(金銀貨の流通促進) |

(楽市楽座の継続) |

豊臣秀吉 |

全国的・統一的な支配体制の確立 |

兵農分離の完成、武士の俸禄の米への固定化 |

|

江戸中期 |

石高制(二公一民など) 21 |

三貨制度(金・銀・銭) |

藩専売制の模索 7 |

徳川吉宗、 太宰春台 |

幕藩体制の維持・安定、財政再建 |

武士階級の経済的窮乏、商業資本との矛盾 |

第一章:富国強兵と経済合理性 — 戦国大名の挑戦

絶え間ない戦乱が続いた戦国時代は、各大名が領国の存亡をかけて鎬を削る時代であった。軍事力の優劣が直接、大名の運命を決する状況下で、彼らが最優先課題としたのが「富国強兵」であった。強大な軍事力を維持するためには、それを支える強固な経済基盤が不可欠であり、各大名は領国経営に積極的に乗り出した。

その代表例が、大規模な治水事業や新田開発である。甲斐の武田信玄が釜無川の治水のために築いたとされる「信玄堤」は、洪水から農地を守り、農業生産力を安定させるための壮大なインフラ整備であった 22 。また、多くの大名は領内の鉱山開発にも力を注ぎ、産出された金銀を軍資金とした 17 。

税制においても、大きな変革が見られた。室町時代までの荘園公領制下では、一つの土地に荘園領主、地頭、農民など複数の権利者が存在し、税制は極めて複雑であった。戦国大名はこうした旧来の権利関係を実力で排除し、土地と人民を直接支配下に置こうとした。その過程で導入されたのが「貫高制」である 17 。これは、土地の価値を米の収穫量ではなく、それが生み出すと想定される銭の額(貫高)で表示し、それに基づいて軍役や税を課すシステムであった。これにより、大名は領国の経済力をより統一的かつ合理的に把握することが可能となったのである。

第二章:市場・物流・貨幣の革新

楽市楽座と関所撤廃

戦国時代の経済変革を象徴するのが、織田信長が精力的に推進した「楽市楽座」と「関所撤廃」である 19 。

「楽市楽座」は、それまで「座」と呼ばれる同業者組合が独占していた市場での商業活動を、誰もが自由に行えるようにする政策であった 16 。座に属さない新規の商人も自由に商売ができ、市場税(楽市)も免除されたため、多くの商人が城下町に集まり、商業活動が飛躍的に活性化した 16 。これは、旧来の寺社勢力などが持っていた既得権益を打破し、経済の自由化を促進する画期的な政策であった。

一方、「関所撤廃」は、物流に革命をもたらした 19 。当時、各地に林立していた関所は、通行する人や物資から通行税を徴収し、自由な往来を著しく妨げていた。信長はこれを撤廃することで、物流コストを劇的に引き下げ、全国的な規模での商品流通網が形成される礎を築いたのである。

貨幣制度の混乱と統一への動き

商業活動の活発化は、貨幣の重要性を一層高めたが、当時の貨幣制度は大きな混乱の中にあった。室町時代以来、日本の基軸通貨は中国から輸入された銅銭(明銭など)であったが、その品質は一様ではなく、中には粗悪な私鋳銭や摩耗した悪銭も大量に流通していた 15 。

この状況は、「撰銭(えりぜに)」と呼ばれる現象を引き起こした。人々は取引において悪銭を嫌い、良質な銭を選んで受け取ろうとし、手元にある良銭は退蔵して使おうとしなかった。その結果、貨幣の流通が滞り、経済活動に深刻な支障をきたしたのである 15 。

この貨幣経済の混乱に対し、独自の解決策を提示したのが武田信玄であった。彼は、領内の黒川金山などで産出される豊富な金を背景に、「甲州金」と呼ばれる金貨を発行した 27 。甲州金の画期的な点は、それが単に金の重さで価値が決まる秤量貨幣ではなく、金貨の表面に「一両」「一分」「一朱」といった額面が打刻され、その額面価値が保証された日本初の体系的な「計数貨幣」であったことにある 18 。これにより、取引の利便性は飛躍的に向上し、貨幣制度の統一に向けた重要な一歩が記されたのである。

第三章:天下統一と新たな秩序 — 太閤検地と石高制

戦国時代の動乱を終結させ、天下統一を成し遂げた豊臣秀吉は、日本の社会経済システムを根底から再編成する、国家的な大事業に着手した。それが「太閤検地」とそれに伴う「石高制」の確立である。

太閤検地

「太閤検地」は、天正10年(1582年)頃から秀吉が全国規模で実施した検地(土地調査)事業である 17 。その最大の特徴は、全国で統一された基準を用いた点にあった。土地の面積を測る検地竿は6尺3寸を一間とし、米の量を測る枡は京枡に統一された 32 。これにより、それまで各大名が独自に行っていた検地とは比較にならないほど、正確で客観的な土地調査が可能となった。

荘園制の解体と一地一作人の原則

この全国統一基準による検地は、日本の土地制度に決定的な変革をもたらした。中世を通じて存続してきた、一つの土地に荘園領主や国人、農民など複数の権利者が重層的に存在する複雑な荘園公領制は、この検地によって完全に解体された 20 。代わって、検地帳にはその土地を実際に耕作する農民の名前が一人だけ登録され、その者が土地の保有者であり、年貢を納める義務を負う納税者であると定められた。これが「一地一作人の原則」である 21 。これにより、秀吉政権は中間搾取を排し、全国の農民を直接支配下に置くことに成功した。

石高制の確立

太閤検地と並行して進められたのが、「石高制」の導入である。これは、土地の価値を、銭に換算した「貫高」ではなく、その土地から一年間に収穫される米の量(石高)で表示する新しいシステムであった 21 。全国のすべての田畑は、その生産力に応じて等級分けされ、面積と掛け合わせることで石高が算出された 34 。

この石高制の確立は、極めて大きな歴史的意味を持っていた。第一に、それは全国の大名の領地を、米の生産力という単一の客観的な基準で序列化することを可能にした。大名は自らの領地の総石高に応じて、秀吉政権に対して軍役を負担する義務を負った 20 。これにより、大名は豊臣政権を頂点とする統一的な支配秩序の中に組み込まれたのである。

第二に、石高制は、江戸幕府による260年間の平和と安定の礎となった。安定した年貢徴収システムは幕藩体制の財政基盤となり、石高に基づく厳格な身分秩序は社会の安定に寄与した。しかし、このシステムは同時に、極めて硬直的な経済構造を生み出すという負の側面も持っていた。武士階級の収入は、その知行地の石高、すなわち「米」によって完全に固定化された。この制度は、その後の貨幣経済のさらなる発展という時代の大きな流れに柔軟に対応することができず、武士階級が経済的に困窮していくという、江戸時代を通じての構造的な問題の直接的な原因となったのである。戦国乱世を終結させるために考案された「安定」のための制度が、150年後の泰平の世において、社会の発展を阻害する「硬直」の源泉へと転化してしまった。太宰春台が『経済録』で取り組まなければならなかった課題の根源は、まさにここにあった。

第四部:総合考察 — 戦国と江戸、断絶と連続

第一章:戦国大名の統治術を「時・理・勢・情」で読み解く

太宰春台が為政者の分析ツールとして提示した「時・理・勢・情」は、彼が生きた江戸中期だけでなく、時代を超えて有効な政治分析の枠組みとなりうる。この枠組みを戦国時代に遡及適用することで、天下人たちの政策の本質をより深く理解することができる。

- 織田信長: 彼の政策は、「時」と「勢」を的確に捉える能力に支えられていた。彼は、室町幕府の権威が失墜し、寺社や公家といった旧来の権威が衰退する一方、商業の力が社会を動かす新たなエネルギーとして伸長しているという時代の大きな流れ(時)を正確に読み取った。そして、楽市楽座や関所撤廃といった政策を通じて、旧勢力の既得権益という「勢」を削ぎ、新興の商人勢力を自らの支配体制に組み込んだ。これは、人々が利潤を追求するのは自然なことであるという「人情」を巧みに利用し、自由な経済活動こそが国を富ませるという合理的な「理」に基づいた統治術であったと分析できる。

- 豊臣秀吉: 彼の関心は、戦乱の終焉という「時」において、いかにして永続的な国家の支配構造を構築するかという点にあった。彼は、そのためには全国の土地と人民を単一の秩序の下に一元的に把握する必要があるという「理」を深く理解していた。太閤検地と石高制は、この理念を具現化するものであった。全国の大名を石高という客観的な基準で序列化し、自らの下に組み込むことで、彼は自身の絶対的な「勢」を確立した。同時に、この安定した秩序は、長年の戦乱に疲弊し、平和を希求する民衆の「情」に応えるものでもあった。

このように、戦国時代の指導者たちの行動は、春台の分析枠組みを通して見ると、単なる場当たり的な権力闘争ではなく、時代の変化を読み、合理的な判断に基づき、人々の感情や力関係を巧みに操りながら国家を構築していく、高度な政治的営為として再解釈することができる。

第二章:『経済録』に見る戦国期からの遺産と課題

『経済録』で春台が論じた諸問題は、孤立した江戸中期の現象ではなく、戦国時代に形成された社会経済システムが、長い時間を経て露呈した構造的矛盾であった。彼の議論は、戦国期からの歴史的遺産に対する、根本的な問い直しだったのである。

石高制と武士の窮乏

前章で論じたように、春台が『経済録』で最も深刻な問題の一つとして取り上げた武士階級の経済的窮乏は、豊臣秀吉が確立した石高制というシステムの必然的な帰結であった。石高制は、武士の収入を「米」という現物経済の枠内に固定した。しかし、社会の実態は、信長の時代から加速した貨幣経済の進展により、大きく変容していた。武士は米で俸禄を受け取りながら、生活のあらゆる場面で貨幣を必要とするという矛盾した状況に置かれた。米価の変動は彼らの生活を直撃し、その経済的地位を徐々に蝕んでいった。春台が直面したこの問題の根源は、安土桃山時代に作られた体制そのものに内包されていたのである。彼の議論は、この歴史的な矛盾に対する、江戸中期からの応答であったと言える。

兵農分離と武士土着論

戦国時代を通じて進展し、秀吉の刀狩令や太閤検地によって完成された「兵農分離」は、武士を土地の生産活動から完全に切り離し、城下町に集住する専門の戦闘者・行政官僚へと変貌させた。これは、効率的な軍事力の維持と中央集権的な支配体制の確立に大きく貢献した。

これに対し、春台が提唱した「武士土着論」は、この大きな歴史の流れに真っ向から逆行するものであった。武士を再び農村へ帰し、土地に根差した生産者へと回帰させようとするこの構想は、単なる経済的救済策に留まらない。それは、武士階級のアイデンティティと経済的基盤の再生を、生産の現場である「土地」そのものに求めようとする、極めてラディカルかつ復古的な思想であった。春台は、戦国期に完成した武士のあり方そのものを、根本から問い直そうとしたのである。

江戸幕府が築いた泰平の世は、紛れもなく戦国時代の「天下統一」事業の総決算であった。信長の商業振興、秀吉の土地・税制改革といった歴史的遺産の上に、江戸の社会は成り立っていた。しかし、その「完成された体制」は、150年の時を経て、深刻な制度疲労を露呈し始めた。『経済録』は、この体制が抱える問題に対し、その根源が形成された戦国・安土桃山時代にまで遡ってメスを入れようとする、壮大な知的試みと位置づけることができる。春台は、戦国期の改革がもたらした「光」、すなわち天下泰平という成果だけでなく、その「影」として生まれた構造的矛盾をも鋭く見据えていた。その意味で、『経済録』は単なる「江戸の書」ではなく、「戦国以来の日本の歴史に対する批判的考察」という、より大きな文脈で捉えるべき書物なのである。

結論:経世済民思想の射程と現代的意義

本報告書は、太宰春台の『経済録』を、戦国時代の社会経済変革という歴史的文脈の中に位置づけて分析してきた。その結果、明らかになったのは、『経済録』が単なる江戸中期の政策提言集ではなく、戦国時代に端を発し、安土桃山時代に確立され、そして江戸時代に成熟(あるいは硬直化)した日本の社会経済システム全体に対する、包括的かつ根本的な批判と思索の書であったという事実である。

春台が直面した武士階級の窮乏や商業資本との軋轢といった問題は、その直接的な原因を遡れば、豊臣秀吉が天下統一の総仕上げとして導入した石高制に行き着く。戦乱を収め、安定した支配秩序を築くために考案されたこのシステムは、武士の収入を「米」に固定化することで、その後の貨幣経済の発展に対応できないという構造的欠陥を内包していた。春台の「武士土着論」や「藩専売制」といった提言は、この戦国期に作られた体制の矛盾を、江戸の現実の中でいかに克服するかという、切実な課題意識から生まれたものであった。

彼の議論は、特定の政策提言に留まらず、「国家とは何か」「富とは何か」「為政者の役割とは何か」という、時代を超えた普遍的な問いを我々に投げかける。特に、為政者が現実を分析するための枠組みとして提示した「時・理・勢・情」という四つの視点は、現代においても極めて示唆に富む。複雑化する社会情勢の中で、時代の変化(時)を読み、物事の本質(理)を見極め、国内外の力関係(勢)を冷静に分析し、そして人々の感情や願望(情)に寄り添うことの重要性は、少しも色褪せていない。

また、経済活動を単なる富の追求としてではなく、社会全体の調和と民衆の幸福の中に位置づけようとする「経世済民」の理念は、現代の我々が直面する経済格差や環境問題といった課題を考える上で、重要な視座を提供する。太宰春台の『経済録』は、戦国から江戸へと続く日本の歴史的経験の中から紡ぎ出された、未来への思索の書として、今なお読み継がれるべき価値を失っていない。

引用文献

- 太宰春台 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%AE%B0%E6%98%A5%E5%8F%B0

- 太宰春台(ダザイシュンダイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%AA%E5%AE%B0%E6%98%A5%E5%8F%B0-93204

- 経済録 | 日本古典籍データセット https://codh.rois.ac.jp/pmjt/book/200021910/

- 太宰春台 - ふるさと再発見 | JAみなみ信州 - JA長野県 https://www.ja-mis.iijan.or.jp/hometown/5613

- 太宰春台の学問と会読 https://aue.repo.nii.ac.jp/record/4392/files/nihonbunka206182.pdf

- 経済録(けいざいろく) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_ke/entry/031832/

- 経済録(ケイザイロク)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E9%8C%B2-58791

- 太宰春台著『経済録』(1729 年) 第5巻「食貨」 ―現代語訳と解題―* https://www.kwansei.ac.jp/cms/kwansei/pdf/department/economics/0000108553.pdf

- 太宰春台『経済録拾遺』(1740 年代)の 現代語訳とその考察 - 関西学院大学 https://www.kwansei.ac.jp/cms/kwansei/pdf/department/economics/0000156263.pdf

- 太宰春台『経済録』(1729 年)第 5 巻「食貨」の 現代語訳とその解釈 https://www.kwansei.ac.jp/cms/kwansei/pdf/department/economics/0000132700.pdf

- 経済と経済学の語源について - 神戸大学経済経営研究所 https://www.rieb.kobe-u.ac.jp/research/publication/newsletter/column_back-issues/file/column103.pdf

- 太宰春台 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b594813.html

- 経世済民 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E4%B8%96%E6%B8%88%E6%B0%91

- 戦国大名の経済事情 | 戦国の戦陣と領地統治 - 吾妻の歴史を語る https://denno2488.com/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%88%A6%E9%99%A3%E3%81%A8%E9%A0%98%E5%9C%B0%E7%B5%B1%E6%B2%BB/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%8D%E3%81%AE%E7%B5%8C%E6%B8%88%E4%BA%8B%E6%83%85/

- 戦国時代の経済状況は http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E3%81%AE%E6%9C%AC15%EF%BC%88%E7%AC%AC31%E5%9B%9E%EF%BC%89%E3%80%8E%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E9%9D%A9%E5%91%BD%EF%BC%92%E3%80%8F.pdf

- 楽市楽座 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/rakuichirakuza/

- 戦国武将とお金/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96763/

- 甲州金 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E5%B7%9E%E9%87%91

- 織田信長が行った政策の狙いは?政治や経済への影響をわかりやすく紹介 - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/person/odanobunaga-policy/

- 第31回日本史講座のまとめ② (太閤検地と石高制) https://yamatake19.exblog.jp/21943114/

- 【高校日本史B】「太閤検地(2)」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12757/lessons-12795/point-2/

- ゼロから学んでおきたい「戦国時代」《中》 - 國學院大學 https://www.kokugakuin.ac.jp/article/171751

- 戦国時代から江戸時代 - 礎の歴史的展開 - 水土の礎 https://suido-ishizue.jp/tenkai/05.html

- 織田信長の経済政策を真似よう!ビジネスモデルづくりの天才「リーダーシップは真似るな」 https://souken.shikigaku.jp/1555/

- 「楽市楽座」織田信長の政策で築かれた自由市場はココがすごい!! - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/201

- 元国税調査官作家に聞く戦国時代に学ぶ、経済政策と日本再生への道 https://100years-company.jp/column/article-000694/

- kinkaimasu.jp https://kinkaimasu.jp/gold/takeda-shingen-koshu-gold/#:~:text=%E3%80%8C%E6%AD%A6%E7%94%B0%E3%81%AE%E7%94%B2%E5%B7%9E%E9%87%91%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6,%E4%BB%98%E3%81%8F%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

- 戦国~安土桃山時代の貨幣歴史 https://contest.japias.jp/tqj20/200334R/menu2-japan-azuchi.html

- 偉人たちの財務戦略 武田信玄 富を生み出したインフラ事業とは③ 天下取りを決める次の一手は?【日経プラス9】(2023年2月3日) - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=3sQaOAjc5hM

- 「武田の甲州金」と金山開発:戦国時代の経済を支えた金貨|リファスタ - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=cFTEAMo1M0w

- 太閤検地をわかりやすく知りたい!豊臣秀吉の政策の目的とは - 戦国武将のハナシ https://busho.fun/column/taiko-kenchi

- 豊臣秀吉が行った政策とは?太閤検地や刀狩を理解しよう! | 学びの日本史 https://kamitu.jp/2023/08/31/hideyoshi-toyotomi/

- 天下統一後に行ったビジネスの円滑化 |金儲けの天才・豊臣秀吉の経済政策とは【経済でわかる日本史】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1101501

- 【日本史】太閤検地【第17講】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=5PM8pUz9Wz0