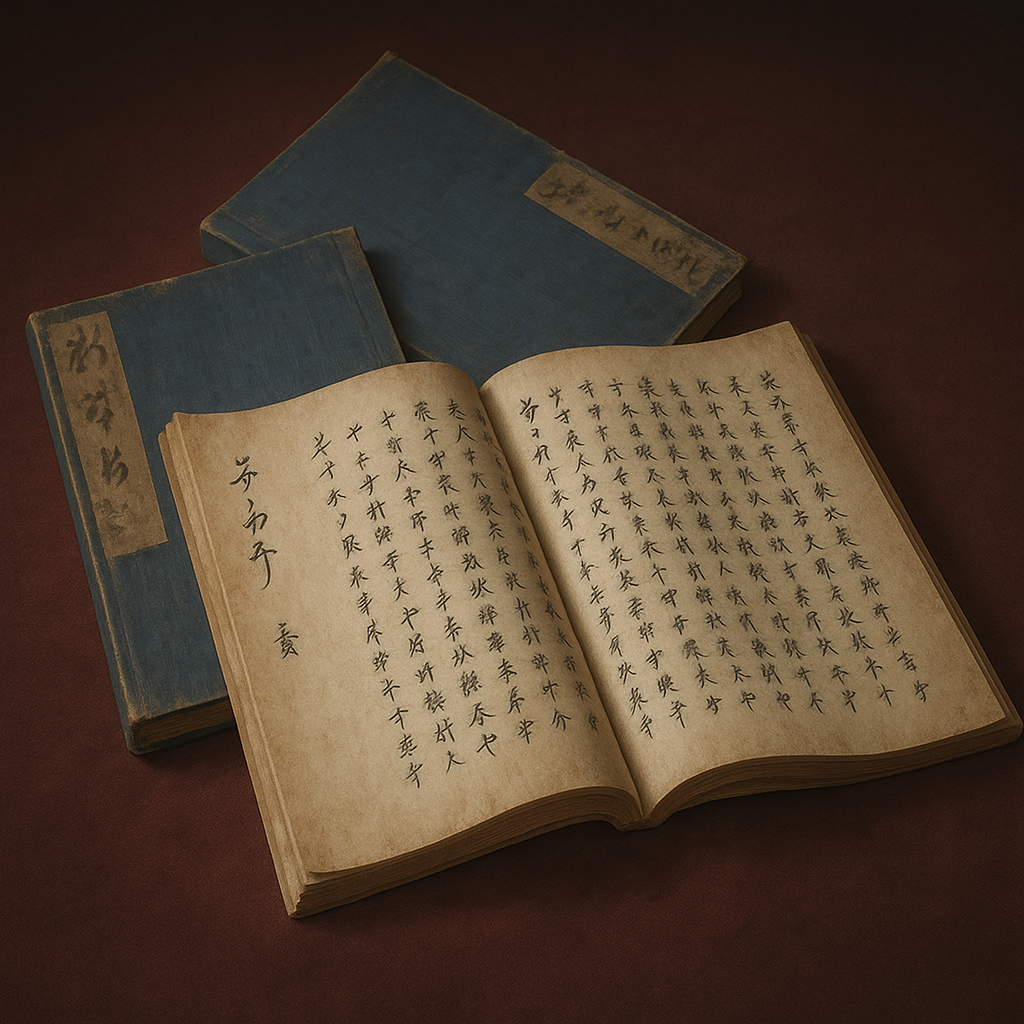

荻野流砲術書

荻野流砲術は、荻野六兵衛安重が諸流を研究し集大成。戦国から江戸への砲術変容を体現、早打ち乱玉など技術と礼法・型を重視。幕末には高島秋帆が学び、近代化の橋渡し役を担った、砲術史の要。

『荻野流砲術書』の総合的研究 — 戦国終焉の技術から幕末近代化への橋梁 —

序章:戦国の終焉と砲術の変容 — 荻野流への道程

戦国期における鉄砲の役割

日本の歴史において、戦国時代は戦闘の様相が劇的に変化した時代である。その最大の要因の一つが、天文12年(1543年)の鉄砲伝来であった 1 。当初、この新兵器は個人の武勇を示す道具としてではなく、合戦の勝敗を左右する戦術兵器として急速に普及した。特に、織田信長が長篠の戦いで用いたとされる三段撃ちは、鉄砲が個人の技量を超えた集団運用によってその真価を発揮することを知らしめた象徴的な事例である。この時代、鉄砲はもはや単なる飛び道具ではなく、部隊の編成、陣形の構築、さらには城の防御思想に至るまで、軍事のあらゆる側面に影響を及ぼす戦略的要素となっていた 3 。

このような背景のもと、鉄砲の運用技術を専門とする初期の砲術流派が誕生した。紀伊国の根来衆を率いた津田監物算長が開いた津田流 4 や、細川家に仕えた稲富一夢が創始した稲富流 4 などがその代表格である。これらの流派は、絶え間ない実戦の経験から生まれ、いかに効率的に敵を制圧するかという、極めて実用的な目的意識に貫かれていた。その教えは、戦場で生き残るための即物的な技術の集合体であり、後の時代の「武芸」とは趣を異にするものであった。

江戸初期における砲術の「武芸」化

徳川幕府による天下統一は、長く続いた戦乱の時代に終止符を打った。社会が安定し、大規模な合戦が過去のものとなると、武士のあり方そのものも変容を迫られる。戦場で敵を倒すための「戦闘技術」は、平時における武士の心身を鍛え、その存在意義を示すための「武芸」へと昇華されていった。この過程は、剣術や柔術など他の武術と同様に、砲術の世界にも大きな変化をもたらした 5 。

実戦の機会が失われたことで、砲術の修練においては、単に弾を的に当てる技術だけでなく、その一連の動作に含まれる精神性や美意識が重視されるようになった。現代に伝わる荘内藩荻野流砲術隊が、礼法、所作、型を極めて重んじているのは、この江戸時代に培われた「武芸」としての性格を色濃く反映しているからに他ならない 7 。射撃に至るまでの厳格な手順、統率の取れた集団行動、そして射手自身の精神統一といった要素が、技術の正確な伝承と武士としての品格形成という二重の目的を担うようになったのである。

荻野流の位置づけ

このような歴史的転換期を経て、江戸時代前期の寛文年間(1661-1673)に誕生したのが荻野流砲術である 8 。流祖・荻野六兵衛安重は、戦国以来の実戦的な砲術から、江戸期に洗練された諸流派の技術に至るまで、数多の流派を研究し、それらを集大成することで自らの流派を確立した 8 。

この成立過程そのものが、荻野流の歴史的意義を物語っている。それは、戦国時代の熾烈な実用主義と、江戸時代の求道的な精神主義とを結びつけ、一つの体系として完成させた点にある。荻野流は、単なる一砲術流派ではなく、戦国の記憶が薄れゆく中で、その技術と精神を次代に伝えるための「知の体系」であった。戦国という時代が生み出した革新的な技術は、荻野流という器を得て、泰平の世における「武芸」として、そしてさらには幕末の近代化を支える知的基盤として、新たな生命を得ることになる。荻野流の成立は、日本の武術史における「体系化の時代」の到来を告げる象徴的な出来事であり、その教育システムは、実戦を知らない世代の武士たちにとって、砲術の本質を学ぶための最も効果的な道筋を提供したのである。

第一章:流祖・荻野六兵衛安重 — 諸流を束ねし求道者

荻野流砲術を理解するためには、その創始者である荻野六兵衛安重(1613-1690)の生涯を抜きにして語ることはできない。彼の人生は、戦国の遺風が残る江戸初期から、文化が爛熟する元禄期にかけての日本の変遷と見事に重なり合っており、その中で彼がいかにして諸流の技術を統合し、一大流派を築き上げたのかを追うことは、荻野流の本質に迫る上で不可欠である。

出自と初期の修行

荻野安重は慶長18年(1613年)、上野国(現在の群馬県)に生まれた 8 。彼の砲術の原点は、父である彦左衛門から学んだ家伝の種子島流砲術にあった 8 。種子島流は、鉄砲伝来の地である種子島にその源流を持つ、いわば日本の砲術の元祖ともいえる流派である 2 。このことは、安重の技術的基盤が、戦国時代を通じて培われた実践的な伝統に深く根差していたことを示している。彼は幼少期より、単なる射撃技術だけでなく、火薬の調合や鉄砲の構造といった、砲術の根幹をなす知識を叩き込まれたと考えられる。

「早打ち乱玉」の創案と仕官

若き日の安重は、家伝の技術に飽き足らず、独自の工夫を重ねていた。その成果が、後に荻野流の代名詞となる妙技「早打ち乱玉」の原型である 8 。この独創的な技は、彼の非凡な才能を示すものであり、その評判は遠州浜松藩主・本多豊後守の耳にまで届いた。安重はその技を認められ、本多家に仕官し、300石の禄を受けるに至る 8 。これは、彼の技術が単なる見世物ではなく、実戦的な価値を持つものとして、当時の大名から高く評価されていたことの証左である。しかし、彼の探求心は一つの藩に留まることを許さなかった。

求道の旅 — 諸流派の探求

正保元年(1644年)、安重は32歳にして安定した地位を捨て、諸国の砲術を学ぶべく本多家を去った 8 。ここから、彼の十数年に及ぶ求道の旅が始まる。この旅の中で、彼は正木流をはじめとする少なくとも12の流派の門を叩き、その奥義を究めたと伝えられている 8 。この遍歴は、安重が単なる一介の砲術家ではなく、当代随一の「砲術研究家」であったことを物語っている。彼は、各流派の長所と短所を比較検討し、それぞれの技術の根底にある理合(理論)を深く探求した。この広範な知識の吸収こそが、後に荻野流が「諸流の集大成」と評される所以であり、その体系の普遍性と完成度を高める礎となったのである。

流派の確立と晩年

長い探求の旅を終えた安重は、弟である小左衛門正辰の協力を得て、それまでに学んだ膨大な知識と技術の体系化に着手した 8 。そして寛文7年(1667年)、55歳の時に、ついに「荻野流」を創始する 6 。彼の名声は広く知れ渡り、岡山藩主・池田光政に招聘された後、最終的には播州明石藩主・松平直明に仕えることとなった 8 。彼は元禄3年(1690年)、78歳でその生涯を閉じるまで、明石の地で後進の指導にあたった 11 。安重の生涯は、一つの技術に安住することなく、生涯をかけて知識を求め、それを独自の体系へと昇華させた求道者の姿そのものであった。

|

西暦 (和暦) |

安重の年齢 |

荻野安重の動向 |

日本の主な出来事 |

|

1613 (慶長18) |

1歳 |

上野国にて誕生 8 |

- |

|

1614-15 (慶長19-元和元) |

2-3歳 |

- |

大坂の陣 |

|

1637-38 (寛永14-15) |

25-26歳 |

- |

島原の乱 |

|

c.1630s-40s |

20代-30代初頭 |

「早打ち乱玉」を創案し、遠州浜松藩本多家に仕官 8 |

鎖国体制の完成 |

|

1644 (正保元) |

32歳 |

諸流研究のため本多家を辞し、諸国遍歴の旅に出る 8 |

- |

|

1657 (明暦3) |

45歳 |

- |

明暦の大火 |

|

c.1660s |

40代後半-50代 |

諸国遍歴を終え、弟・正辰と技術の体系化に着手 8 |

- |

|

1667 (寛文7) |

55歳 |

荻野流を創始。岡山藩主・池田光政に招聘される 8 |

- |

|

c.1670s-80s |

60代-70代 |

播州明石藩主・松平直明に仕える 8 |

- |

|

1690 (元禄3) |

78歳 |

6月7日、播州明石にて死去 11 |

- |

表1:荻野安重の生涯と関連する歴史的出来事の年表

この年表が示すように、安重の人生は、大坂の陣という戦国の最後の残滓から、元禄文化が花開く泰平の世までを貫いている。彼が安定した仕官先を捨ててまで諸流を学んだ背景には、実戦の機会が減っていく中で、いかにして砲術の本質を失わずに次代へ伝えるかという、強い危機感と使命感があったのかもしれない。

第二章:「荻野流砲術書」の全貌 — 技法と理合の体系

荻野流砲術の神髄は、流祖・安重の個人的な技量に留まるものではなく、その思想と技術を体系的に記述した伝書群、すなわち『荻野流砲術書』にこそ凝縮されている。これらの伝書は、単なる技術マニュアルではなく、荻野流が後世に絶大な影響を与えた理由、すなわちその教育システムとしての完成度の高さを物語る貴重な史料である。

書誌情報と伝書の意義

荻野流の教えを伝える伝書は、写本として各地に現存している。その中でも代表的なものとして、東京国立博物館が所蔵する明和7年(1770年)写の『荻野流砲術書』 10 や、同じく同館所蔵で江戸時代末期に書写された『荻野流砲術秘要』 13 が挙げられる。前者は横長の和本で、後者は中形の和装本であり、徳川宗敬氏からの寄贈品であることなどが記録されている 13 。

これらの書物が江戸中期から末期にかけて書写され、大切に保管されてきたという事実は、荻野流の教えが単なる口伝に頼らず、文書によって正確に継承されてきたことを示している。戦国時代の実戦的な技術伝承が、師から弟子への直接的かつ属人的な形で行われがちであったのに対し、荻野流は標準化されたテキストを用いることで、より多くの門弟に対して均質かつ体系的な教育を可能にした。この「知識の文書化」というアプローチ自体が、日本の武術史における一つの画期であり、武術が経験則の集積から、理論に裏打ちされた「学問」へと進化していく過程を象徴している。

技術体系の概要

『荻野流砲術書』の内容は、極めて網羅的かつ体系的である。そこには、小銃(鉄砲)から大砲に至るまでの射撃法、威力を左右する火薬の調合法、さらには多種多様な砲丸の種類とその効果的な扱い方まで、砲術に関わるあらゆる知識が詳述されている 10 。これは、荻野流が単なる射撃術の流派ではなく、兵器の性能を最大限に引き出し、戦術的に運用するための総合的な軍事技術体系であったことを明確に示している。

この包括的なカリキュラムは、実戦経験のない江戸時代の武士にとって、砲術という専門分野を基礎から応用まで段階的に学ぶことができる、非常に優れた「教科書」として機能した。射撃の構えといった身体操作から、火薬の化学的知識、弾道学的な考察までを一つの流派の中で学べることは、門弟にとって大きな魅力であったに違いない。

荻野流の思想 — 礼法・所作・型の重視

荻野流の最大の特徴の一つは、技術そのものと同等、あるいはそれ以上に、礼法、所作、型を重視する点にある 7 。現代にその伝統を継承する山形県の荘内藩荻野流砲術隊の演武を見ても、一発の弾を放つまでに、厳格な礼法に則った一糸乱れぬ所作と、洗練された型が存在することがわかる 7 。

この思想は、二つの重要な目的を持っていたと考えられる。第一に、安全かつ正確な技術の伝承である。火薬と鉄砲という危険物を扱う以上、定められた手順を寸分違わず遵守することは、事故を防ぎ、常に安定した射撃を行うための絶対条件であった。型稽古の反復は、そのための身体的な記憶を刻み込むプロセスであった。

第二に、武士としての精神修養である。泰平の世において、武芸は自己を律し、精神を鍛えるための「道」であった。射撃の前に精神を集中させ、定められた所作を美しく行うことは、射手自身の心のあり方を問い、武士としての品格を高めるための修練でもあった。技術と精神を不可分一体のものとして捉えるこの思想こそ、荻野流が単なる殺人術ではなく、多くの武士を惹きつける「武芸」として隆盛した根源的な理由であろう。

|

項目 |

荻野流 |

稲富流 |

津田流 |

田付流 |

|

創始者 |

荻野六兵衛安重 8 |

稲富一夢 4 |

津田監物算長 4 |

田付景澄 15 |

|

創始時期 |

寛文年間 (1661-73) 8 |

天文23年 (1554) 4 |

永禄年間 (1558-70)頃 4 |

江戸時代前期 15 |

|

技術的特徴 |

諸流派の技術を集大成。射法、火薬、砲丸など総合的 10 。秘伝「早打ち乱玉」 8 。 |

遠距離射撃を得意とし、照尺を使用。射手の姿勢を裸形で図解 4 。 |

根来衆を率いた実戦的な集団戦術が主体 4 。 |

外国産の火縄銃や大筒の運用を専門とする 16 。 |

|

思想・理念 |

礼法・所作・型を重視し、技術と精神の統一を目指す 7 。 |

科学的・合理的なアプローチを特徴とする 4 。 |

実戦での制圧力を最優先する実用主義 4 。 |

幕府鉄砲方としての権威と格式を重んじる 15 。 |

|

主な伝承藩 |

荘内藩、備中松山藩、膳所藩、盛岡藩、秋田藩など全国に普及 7 。 |

細川家、尾張徳川家など 4 。 |

(根来攻めで滅亡) 4 |

幕府鉄砲方として代々継承 16 。 |

表2:主要な和流砲術の比較

この比較表が示すように、各流派がそれぞれに特化した専門性を持つ中で、荻野流の際立った特徴はその「総合性」と「体系性」にある。稲富流が科学的な精密射撃を追求し、田付流が特定の兵器運用に特化する一方、荻野流は砲術に関する広範な知識を一つの教育体系にまとめ上げた。このバランスの取れた包括的なアプローチこそが、荻野流を江戸時代で最も流行した流派の一つたらしめた 9 要因であり、その教えが記された『荻野流砲術書』は、近世和流砲術の到達点を示す金字塔と言えるだろう。

第三章:秘伝「早打ち乱玉」の考察 — 技術的革新と戦術的意義

荻野流の名声を高めた要因として、その象徴的な妙技「早打ち乱玉」の存在は無視できない 8 。この技は、単なる特殊な射撃法ではなく、荻野流の戦闘哲学と技術的革新が凝縮された、極めて高度な戦術パッケージであった。その本質を理解するためには、「早打ち」と「乱玉」という二つの要素に分解し、それらが組み合わさることで生まれる戦術的価値を、戦国以来の戦闘様式と照らし合わせながら考察する必要がある。

「早打ち」の技術的背景 — 早合(はやごう)の活用

火縄銃が戦場の主役となりながらも、常にその運用上の課題とされたのが、装填に時間がかかるという弱点であった。一発撃つごとに銃口から火薬と弾丸を別々に装填し、槊杖(かるか)で突き固めるという一連の作業は、熟練者であっても数十秒を要した 18 。敵が目前に迫る緊迫した状況下では、この時間は致命的な隙となりうる。

この弱点を克服するために戦国時代後期に考案されたのが、「早合(はやごう)」と呼ばれる道具である 19 。これは、木や竹、あるいは漆で固めた紙で作られた小さな筒に、一発分の火薬と弾丸をあらかじめセットしておいたものである 9 。射手はこれを数珠つなぎにして肩から掛けておき、射撃後、早合の口を銃口に当てて中身を流し込むだけで、火薬と弾丸の装填を一挙に完了させることができた。この早合の利用により、次弾発射までの準備時間は、従来の半分近くにまで短縮されたとされている 19 。

荻野流の「早打ち」は、この早合の技術を前提とし、さらにそれを極限まで洗練させたものと考えられる。単に早合を使うだけでなく、装填から構え、照準、発射に至るまでの一連の動作を、無駄なく流れるように行うための型や訓練が体系化されていたのであろう。これは、荻野流が戦国時代に生まれた実戦的な工夫を単に継承するだけでなく、それをより高度な技術へと昇華させていたことを示している。

「乱玉」の正体 — 散弾射撃という概念

一方、「乱玉」は、その名の通り「乱れ飛ぶ弾」を意味し、現代のショットガンが用いる散弾(バックショット)に類似した射撃方法であったと推察される。通常、火縄銃は一つの弾丸(単丸)を発射して特定の標的を狙うが、「乱玉」では、複数の小さな弾丸を同時に発射したと考えられる。

この技術の目的は、精密な狙撃ではなく、「面」による制圧である。単一の標的を正確に狙うのではなく、一定の範囲内に弾丸をばらまくことで、複数の敵を同時に攻撃したり、高速で移動する標的に対する命中確率を高めたりすることが可能になる。特に、密集して突撃してくる足軽の集団や、騎馬武者に対しては絶大な威力を発揮したであろう。これは、個人の武勇を競う一騎討ちの発想ではなく、集団対集団の戦闘を前提とした、極めて戦術的な射撃法と言える。

「早打ち乱玉」の戦術的価値

「早打ち」による速射性と、「乱玉」による面制圧能力。この二つの技術が組み合わさった「早打ち乱玉」は、戦術的に極めて強力な意味を持っていた。それは、一人の射手が、短時間に広範囲へ高密度の弾幕を形成することを可能にするからである。

戦国時代の合戦における鉄砲の基本的な役割は、敵の突撃を破砕し、味方の槍隊や騎馬隊が有利に戦える状況を作り出すことにあった。信長の三段撃ちも、火力の持続性を確保することで、途切れることのない弾幕を張り、敵の勢いを削ぐことを目的としていた。「早打ち乱玉」は、いわばこの集団戦術の効果を、一人の射手が高いレベルで再現しようとする試みであったと解釈できる。敵部隊が突撃を開始したまさにその瞬間、一人の荻野流の射手が「早打ち乱玉」をもって応戦すれば、その前面にいる数人の敵兵を瞬時に無力化し、敵陣に混乱を引き起こすことができたであろう。

このように、「早打ち乱玉」は単なる曲芸的な妙技ではない。それは「時間(速射性)」と「空間(制圧範囲)」という二つの次元で火力を最大化するという、高度に合理的な戦術思想に裏打ちされた、荻野流の戦闘哲学そのものを体現した技術であった。この卓越した戦術的合理性こそが、多くの武芸者たちを驚嘆させ、この技を「秘伝」として後世に語り継がせるに至った本質的な理由だと考えられる。

第四章:諸藩への伝播と影響 — 幕末に至る荻野流の血脈

荻野安重によって大成された荻野流砲術は、その体系的な教授法と実用性の高さから、江戸時代を通じて全国の諸藩に広く受け入れられた。その影響は泰平の世に留まらず、幕末の動乱期において、日本の軍事思想が伝統的な和流砲術から近代的な西洋砲術へと移行する上で、予期せぬ重要な役割を果たすことになる。

全国への伝播

荻野流は、江戸時代を通じて最も流行した砲術流派の一つであった 9 。安重の子・照清が大坂に私塾を開いて以降、その門流は全国に広がり、膳所藩、盛岡藩、秋田藩といった東北の雄藩から 8 、山形の荘内藩 7 、備中の松山藩 17 、さらには南九州の都城島津家に至るまで 21 、数多くの藩がこれを採用した。この広範な伝播は、荻野流の教えが特定の地域や大名家に限定されない普遍性を備えていたことの証である。その包括的なカリキュラムは、各藩が自らの軍備を標準化し、藩士の武芸を奨励する上で、理想的な教材と見なされたのであろう。

事例研究①:荘内藩と戊辰戦争

幕末の戊辰戦争において、奥羽越列藩同盟の主力として新政府軍と互角以上に渡り合った荘内藩の強さは、しばしば語り草となる。その善戦の要因として、最新鋭の兵器を揃えていたことに加え、藩に深く根付いていた荻野流砲術が果たした役割が大きかったと伝えられている 7 。

これは一見、矛盾しているように聞こえるかもしれない。火縄銃を主体とする旧来の砲術が、ミニエー銃やスナイドル銃といった後装式ライフルが投入された近代戦で、いかにして貢献できたのか。その答えは、荻野流が培ってきた「兵士の質」にあると考えられる。荻野流の訓練は、単なる射撃技術に留まらず、厳格な規律、統率の取れた集団行動、そして何よりも、銃という兵器を扱う上での基本的な所作と心構えを兵士に叩き込むものであった 7 。この強固な基盤があったからこそ、荘内藩の兵士たちは、新たに導入された西洋式の銃器にも迅速に適応し、その性能を最大限に引き出すことができたのではないか。伝統的な砲術で培われた「撃つ」という行為の基本が、近代兵器の運用効率を高める上で決定的な役割を果たしたのである。

事例研究②:備中松山藩と山田方谷の藩政改革

備中松山藩(現在の岡山県高梁市)では、幕末の名宰相として知られる陽明学者・山田方谷が主導した藩政改革の一環として、荻野流が重要な役割を担った。財政再建と並行して富国強兵を推し進めた方谷は、武士だけでなく、庄屋の子弟や神官、猟師、農民といった身分の人々からなる農兵隊「理正隊」を組織した 17 。その規模は1200名にも及び、藩の正規兵と合わせると小藩としては破格の軍事力となった 17 。

この理正隊の教練に採用されたのが、荻野流、澤田流、武衛流といった砲術であった 17 。特に荻野流の体系化された教授法は、それまで本格的な軍事訓練を受けたことのない農兵たちに、短期間で効率的に砲術の基礎を習得させる上で極めて有効であったと考えられる。これは、武士階級の専有物であった高度な武術が、身分を超えた「国民軍」的な思想の下で活用された画期的な事例である。山田方谷は、荻野流という教育ツールを用いることで、自らの藩政改革の理念を軍事面で具現化したのである。

近代化への架け橋:高島秋帆と荻野流

荻野流が日本の歴史に与えた最も大きな影響は、おそらく幕末の西洋砲術導入の過程に見ることができる。日本における西洋式砲術の祖とされ、日本の軍事近代化の扉を開いた高島秋帆が、西洋の技術を学ぶ以前に、荻野流砲術を修めていたという事実は、極めて重要である 2 。

秋帆は長崎の出島を通じて海外の情勢に触れ、日本の軍備の圧倒的な遅れに強い危機感を抱いていた 22 。彼がオランダからゲベール銃や大砲を輸入し、オランダ語の号令を用いた西洋式の部隊調練を導入したことはよく知られている 22 。しかし、彼が全くの白紙の状態から、これらの異質な軍事体系を理解し、導入できたわけではない。その知的背景には、荻野流の存在があった。

秋帆がまず国内最高峰の砲術であった荻野流を学んだのは、それが当時最も合理的で体系化された流派だったからに他ならない。彼は荻野流を通じて、火薬の性質、弾道学の初歩、大砲の運用法といった、砲術の根幹をなす普遍的な知識と、何よりも「砲術を一つの学問として捉える姿勢」を学んだ。この強固な知的基盤があったからこそ、彼はオランダの難解な砲術書を読み解き 23 、その本質を理解し、日本の国情に合わせて導入することができたのである。

この意味で、荻野流は単に「旧時代の遺物」として西洋砲術に取って代わられたのではない。むしろ、西洋の先進的な軍事思想を日本社会が受容し、消化するための「知的インフラ」として機能したのである。荻野流によって培われた体系的な思考法と技術的素養がなければ、日本の軍事近代化は、より多くの時間と試行錯誤を要したかもしれない。荻野流は、意図せずして、和流砲術と西洋砲術とを繋ぐ歴史的な橋渡し役を担ったのであった。

第五章:現代に生きる荻野流 — 保存会活動と文化的価値

荻野流砲術の歴史は、幕末の動乱や明治維新による武士階級の解体と共に幕を閉じたわけではない。その技と精神は、時代を超えて現代にまで受け継がれ、地域の文化遺産として、また武芸の伝統を伝える生きた教材として、新たな価値を見出されている。

伝統の継承

かつて荻野流が隆盛を誇った地では、その伝統を保存し、後世に伝えようとする人々によって保存会が結成されている。その代表的な存在が、山形県鶴岡市の「荘内藩荻野流砲術隊」 7 と、岡山県高梁市の「備中松山藩鉄砲組」 17 である。

荘内藩荻野流砲術隊は、平成16年(2004年)の荘内大祭をきっかけに、宗家である庄内藩の砲術隊を復活させるべく結成された 7 。また、備中松山藩鉄砲組は、山田方谷が組織した理正隊の伝統を受け継ぎ、古式に則った演武を通じてその歴史を今に伝えている 17 。これらの団体は、地域の祭りや歴史的な行事において奉納演武を披露し、その活動は地域振興の一翼をも担っている 7 。

演武に見る流儀の本質

彼らの活動は、単に火縄銃の轟音を響かせる発砲パフォーマンスとは一線を画す。その核心にあるのは、荻野流が本来持っていた「武芸」としての精神性の再現である。演武に臨む前には、月に一度の型の稽古を欠かさず行い、一連の動作を体に染み込ませる 7 。演武当日は、甲冑や陣羽織に身を包み、厳格な礼法と統率の取れた所作をもって、一発の弾を放つ 7 。

その姿は、観る者に、技術の追求の先にある精神的な深みを感じさせる。隊員の動きが揃った所作の美しさ 7 は、個々の技術を超えた集団としての調和と、長年の稽古に裏打ちされた修練の成果を示している。これは、荻野流が単なる射撃術ではなく、心身を一体として鍛える「道」であったことの現代的な証明に他ならない。保存会の活動は、火縄銃という歴史的な道具を通じて、日本人が育んできた武芸の精神文化そのものを継承する、貴重な営みなのである。

総括:歴史遺産としての「荻野流砲術書」

本報告書で詳述してきたように、『荻野流砲術書』とその流派が持つ歴史的価値は、一つの武術流派の盛衰に留まるものではない。それは、日本の歴史における大きな転換点を映し出す、多層的な意味を内包した文化遺産である。

第一に、それは戦国時代の熾烈な実戦経験が、いかにして江戸時代の知性によって濾過され、一つの学問体系へと昇華されたかを示す「技術史・思想史」の記録である。

第二に、それは全国の諸藩に広まり、幕末の藩政改革や軍備近代化に影響を与えた「政治史・軍事史」の証人である。特に、高島秋帆への影響を通じて、日本の近代化の黎明期に予期せぬ貢献を果たした点は、再評価されるべきである。

そして第三に、それは現代においてなお、保存会の手によってその命脈を保ち、地域の誇りとなっている「生きた文化遺産」である。

『荻野流砲術書』を「戦国時代という視点」から読み解く作業は、単に過去の技術を掘り起こすことではない。それは、戦国という時代のエネルギーが、江戸という時代を経て形を変え、幕末の動乱を乗り越え、現代にまで至るという、壮大な歴史の連続性をたどる旅である。その研究は、日本の「伝統」と「近代」がいかにして結びついているのかを問い直す上で、我々に極めて豊かで重要な示唆を与え続けてくれるであろう。

引用文献

- 別 紙 米沢藩上杉砲術について (概要・特色) 鉄砲(火縄銃)は、天文 12 年(1543)に種子島 https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/material/files/group/35/H29besshi.pdf

- 砲術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B2%E8%A1%93

- 日本銃砲の歴史と技術 | 「雄山閣」学術専門書籍出版社 https://www.yuzankaku.co.jp/products/detail.php?product_id=8150

- 砲術とは/鉄砲術|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/47463/

- 戦国武将と武芸/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96787/

- 平成15年 - 8月5日[火] 10月26日[日] 会場 徳島県立文書館 2階展示室 [入場無料] https://library.bunmori.tokushima.jp/digital/densi/desiryou/ken/mon_kikakuten/k26.pdf

- 荘内藩荻野流砲術隊(鶴岡) https://www.city.tsuruoka.lg.jp/shisei/kohojigyou/koho/koho-tsuruoka-h29/soumu0120170829.files/20170901-20-21.pdf

- 荻野流(オギノリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%8D%BB%E9%87%8E%E6%B5%81-451605

- 史料にみる火縄銃 https://www.chiba-muse.or.jp/SONAN/kikaku/hinawa/shiriyou%20ni%20milu%20hinawajiuyu.htm

- 荻野流砲術書 おぎのりゅうほうじゅつしょ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/425554

- 荻野安重(おぎのやすしげ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%8D%BB%E9%87%8E%E5%AE%89%E9%87%8D-1062681

- 信長の野望革新 家宝一覧-茶道具- http://hima.que.ne.jp/kakushin/shomotsu.html

- 東京国立博物館デジタルライブラリー / 《荻野流砲術秘要》 https://webarchives.tnm.jp/dlib/detail/8;jsessionid=818BFD18B8FA8AC36E57840C831583D1

- 東京国立博物館デジタルライブラリー / 《荻野流砲術秘要》 https://webarchives.tnm.jp/dlib/detail/8

- [田付流砲術書] たつけりゅうほうじゅつしょ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/470720

- 田付流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%B5%81

- 備中松山藩鉄砲組 - 高梁市観光協会 https://takahasikanko.or.jp/modules/takahashi/index.php?content_id=6

- 火縄銃(鉄砲)の発射方法/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/arquebus-basic/matchlock-launchmethod/

- 早合 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A9%E5%90%88

- 火縄銃(鉄砲)の歴史/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/63653/

- 高島所持荻野流拾匁筒之図(たかしましょじおぎのりゅうじゅうもんめつつのず) - 都城市 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/shimazu/2634.html

- 幕末と砲術/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/94428/

- 幕末維新期における鉄砲技術の落差 - Adobe Photoshop PDF https://www.sanadahoumotsukan.com/up_images/bok/rekibun19.pdf

- 日本初の西洋砲術家・高島秋帆【日本の歴史】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ED1mcUEdgNs

- #37 海上砲術全書 海上砲具全図 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/37_1.pdf

- 備中松山藩鉄砲組元日 http://www.tamatele.ne.jp/~onotoshi/matuyamahanganzitu06.htm