菱馬

菱馬水指は、戦国時代の茶道具の価値観を継承しつつ、江戸初期の「綺麗さび」を体現した染付磁器。吉祥文様と洗練された造形が特徴で、日本の美意識と国際交流の結晶。

戦国気風の残映と泰平の雅—茶道具「菱馬水指」の総合的考察

序論:戦国時代の美意識と「菱馬」の登場

日本の戦国時代、茶の湯は単なる喫茶の風習や遊芸の域を遥かに超え、武将たちの威信と権力を可視化する、極めて高度な政治的・文化的装置として機能した。この時代、茶道具、とりわけ中国大陸から舶載された「唐物(からもの)」は、一国の領地にも匹敵するほどの価値を認められ、それを所持することは天下人のステータスを象徴する行為であった 1 。織田信長が断行した「名物狩り」は、その象徴的な出来事である。信長は畿内の豪商や寺社が秘蔵する名高い茶道具を、時には権力をもって強制的に収集し、家臣への恩賞として下賜することで、茶道具の価値を国家レベルで公認し、政治的権威と美意識を直結させた 4 。この「御茶湯御政道」とも称される政策は、茶道具に絶対的な価値を付与し、後の時代の茶の湯文化の方向性を決定づける、画期的なものであった 8 。

本稿で主題とする染付水指「菱馬」が製作されたのは、この戦国の動乱が終息し、徳川幕府による泰平の世が始まった17世紀、すなわち江戸時代初期である。したがって、「菱馬」は戦国時代の直接的な産物ではない。しかし、その存在を理解するためには、戦国時代に確立された茶道具に対する特異な価値観を抜きにしては語れない。戦国武将たちが唐物名物に注いだ渇望と、それによって形成された「茶道具=至上の価値」という概念は、次代の茶人たちが新たな美を追求するための経済的・文化的な土壌を豊かに耕した。泰平の世の支配者層となった大名や富裕な商人たちは、もはや戦功の証としてではなく、自らの洗練された美意識を表明する手段として茶の湯を嗜んだ。彼らは旧来の「唐物」を尊重しつつも、それに飽き足らず、自らの好みを反映させた「新しい名物」を希求したのである。この希求が、中国の窯業地への「注文」という、国境を越えた能動的な文化創造活動へと結実した。

本報告書は、この歴史的転換点に生まれた「菱馬水指」を、戦国時代の武断的な価値観の「残映」を色濃く受け継ぎながらも、江戸初期の新たな美意識「綺麗さび」を体現する、過渡期の象徴として捉え、その造形、製作背景、そして多層的な意味について総合的に考察するものである。

第一章:「菱馬水指」の造形と特徴

「菱馬水指」の美術的価値と歴史的意義を解明するにあたり、まずはその器自体が持つ物理的、造形的な特徴を詳細に分析することから始めたい。器形、材質、そして描かれた図様の一つ一つが、製作された時代の美意識と注文主の意図を雄弁に物語っている。

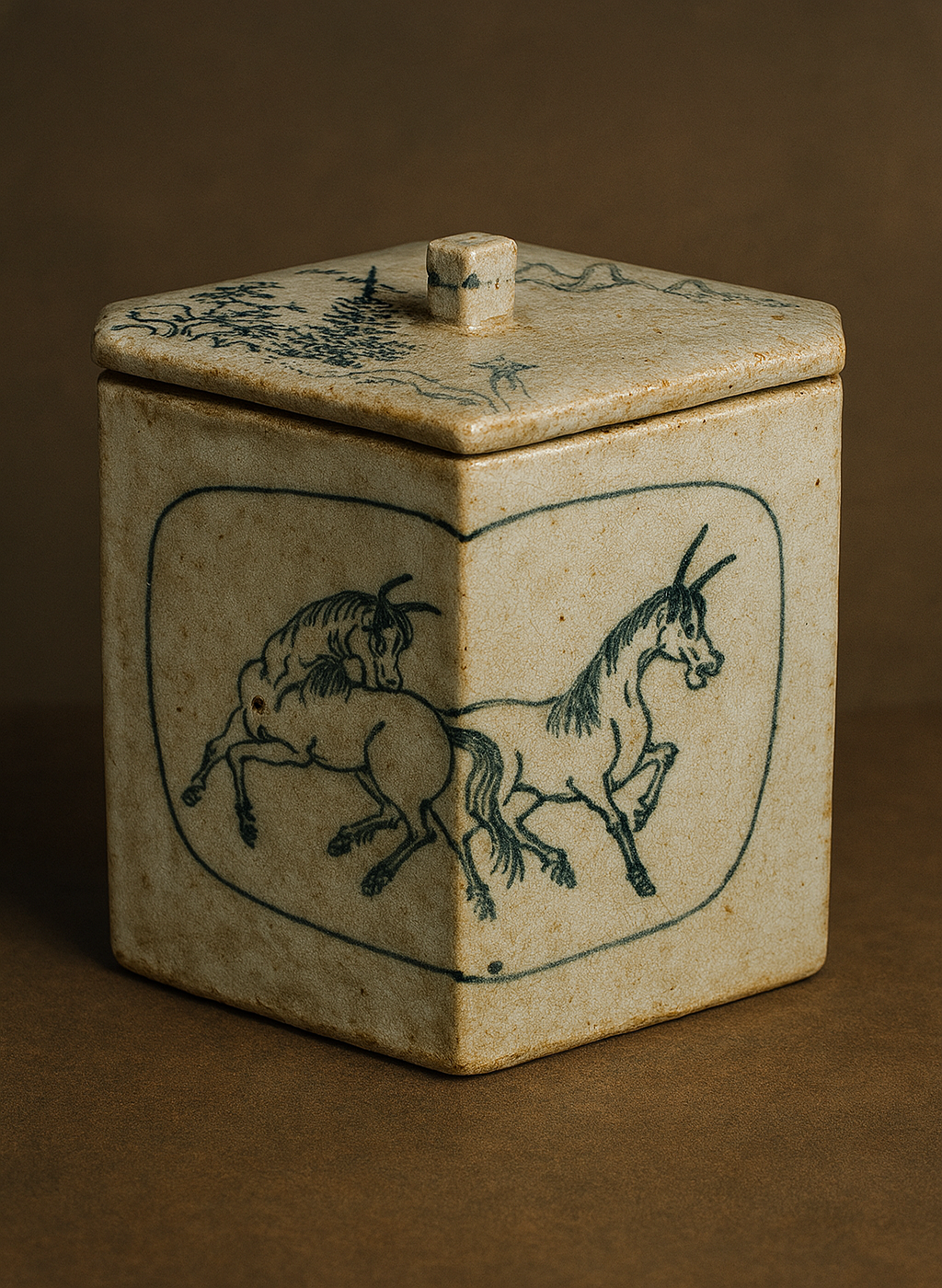

第一節:器形と材質—古染付特有の美学

「菱馬水指」の最も顕著な特徴は、その器形と材質にある。本体は、轆轤(ろくろ)で成形された後に器面を削いで作られた、端正な横長の菱形を成している 9 。この幾何学的で均整の取れたフォルムは、後の章で詳述する大名茶人・小堀遠州が特に好んだ意匠とされ、彼の美学の根幹をなす「綺麗さび」の理念、すなわち均整と洗練、理知的な美しさに通底するものである 11 。さらに、この「菱形」というモチーフ自体が、吉祥性を帯びている点も見逃せない。菱形は水草の「菱(ひし)」に由来し、その旺盛な繁殖力から「子孫繁栄」の象徴とされた。また、菱の実が硬く尖っていることから、古くは忍者が追手から逃れる際に用いた「撒菱(まきびし)」としても利用され、そこから転じて「魔除け」の意味をも持つと解釈されている 9 。

材質は、中国の明時代末期から清時代初期にかけて、景徳鎮の民窯を中心に焼かれた「古染付(こそめつけ)」と呼ばれる磁器である 13 。呉須(ごす)と呼ばれるコバルト顔料を用いて描かれた染付は、皇帝のために作られた官窯の寸分の隙もない精緻な作風とは一線を画す。不純物を含むためかやや黒みを帯びた発色を見せ、筆致には伸びやかで大らかな風合いが漂う 10 。この素朴さが、かえって日本の茶人たちの作為のない美を求める心性に響き、珍重されるに至った 10 。

古染付のもう一つの特徴として、口縁部などの釉薬が剥がれ、素地がのぞいている「虫喰い」と呼ばれる現象が挙げられる 13 。これは焼成時の技術的な未熟さに起因する欠点であるが、日本の茶人たちはこれを瑕瑾(かきん)として厭うのではなく、むしろ器に侘びた風情と景色を与える魅力として積極的に評価した 19 。この価値観の転換は、千利休が大成した「わび茶」の美意識、すなわち完全無欠なものよりも、不完全さや非対称性の中にこそ深い美を見出すという思想の延長線上にあると言える 20 。しかし、「菱馬」における「虫喰い」の受容には、より複雑な美意識が働いている。利休の好んだ楽茶碗のように器全体が歪みや寂寥感に包まれているのとは異なり、「菱馬」では、この「不完全さ」の表象である「虫喰い」が、極めて理知的で均整の取れた「菱形」という完全なフォルムと、明るく華やかな白磁の素地の上で展開される。ここにおいて「虫喰い」は、器全体の印象を決定づける要素ではなく、端正で格調高い器に、計算された「趣」や「抜け感」、すなわち景色を与えるための洗練されたアクセントとして機能している。これは、「わび」の精神を深く理解した上で、それをより明るく、優雅な形で再構成しようとした「綺麗さび」ならではの、高度な美学の表れに他ならない。

第二節:図様の構成—躍動する馬と静謐な山水

「菱馬水指」の器体に描かれる図様は、定型化された構成を持つ。器の表側と裏側、それぞれの広い面には団扇形(うちわがた)の窓絵が大きく取られ、その中に主題となる動物が描かれる 10 。定型としては、表側に二頭の馬が背中合わせに、裏側には一頭の馬が配されるのが一般的である 9 。その筆致は、細密な描写を意図したものではなく、極めて軽快かつ省略された線で描かれており、生き生きとした躍動感が特徴として高く評価されている 10 。

蓋は、本体と同じ磁器で作られた「共蓋(ともぶた)」であることが最も格が高いとされ、珍重される 10 。しかし、伝世の過程で失われることも少なくなく、その場合は時代の好みを反映した真塗(しんぬり)の塗蓋(ぬりぶた)が新たに誂えられることもある 22 。共蓋の場合、その表面には本体の動物文様とは対照的に、静謐な山水図が描かれるのが通例である 9 。そして、蓋の中央に付けられたつまみは、竹の節を模した「竹節形(たけふしがた)」をしていることが多い 9 。このように、本体の動的な動物図と蓋の静的な山水図という対比、そして器形から細部の意匠に至るまで、周到に計算された構成が見て取れる。

第三節:「馬」か「驢馬」か—図様解釈の深化

ここで、本報告書の核心的な論点の一つに触れたい。利用者が当初「驢馬(ろば)」と認識していたこの水指の動物は、多くの資料において「馬(うま)」として記述されている 9 。この呼称の揺れは、単なる同定の誤りとして片付けるべきではなく、この器が享受された文化的背景を読み解く上で重要な鍵を秘めている。

まず、この動物を「馬」と解釈する場合、その図像は複数の吉祥的な意味を帯びる。中国の伝統的な思想において、馬は「馬到成功(馬が到着すれば、事は成功する)」という成語に象徴されるように、立身出世や事業の成功を意味する瑞獣(ずいじゅう)である。また、古くは優れた王の治世に現れるとされる「祥瑞」の一つにも数えられている 25 。日本においても、古来より神の乗り物として神聖視されるとともに、旅立つ人の道中の安全を祈り、乗っていく馬の鼻を行く先に向けて餞(はなむけ)をした「馬の鼻向け」という風習は、現代の「餞別」の語源となった 9 。これらの背景から、「馬」の図様は、武家の栄達や人生の新たな門出を祝う、極めて縁起の良いモチーフとして受け止められたと考えられる。

一方で、この動物を「驢馬」と解釈することも、東アジアの美術史的文脈においては十分に可能である。絵画や工芸において、驢馬はしばしば俗世を離れた文人や隠者の乗り物として描かれてきた。官職を辞し、自然の中に分け入って詩作にふける高士の姿は、儒教的な立身出世主義とは異なる、もう一つの理想的な生き方として憧憬の対象であった。この「驢馬」の図像は、そうした文人趣味や隠逸思想の象徴として機能する。

この「馬」と「驢馬」という二つの解釈の可能性は、この水指の主要な享受者層であった江戸初期の大名茶人たちが持つ、二重のアイデンティティを巧みに反映しているのではないだろうか。彼らは、徳川幕府のヒエラルキーの中に位置する武士であり、藩を治める政治家であった。武人としての彼らにとって、「馬」が象徴する「武威」「出世」「成功」は、自らの階級的アイデンティティと分かちがたく結びついた重要な価値観である。しかし同時に、彼らは茶の湯という高度な文化を嗜む教養人でもあった。茶の湯の世界では、中国の文人たちの風雅な生き方が一つの理想とされ、俗世の塵を離れた精神性が尊ばれた。この文脈においては、「驢馬」が象徴する「脱俗」や「隠逸」の思想が、強い魅力を持って彼らの目に映ったはずである。

「菱馬水指」に描かれた動物は、特定の品種を精緻に写し取ったものではなく、あえて簡略化された軽妙な筆致で描かれている。この意図的な「あいまいさ」こそが、見る者の文化的素養やその時の心境に応じて、ある時は武勲を象徴する「駿馬」として、またある時は風雅を象徴する「驢馬」として、自在に解釈できる余地を生んでいる。結論として、この図様は、享受者が持つ「武人としての公の顔」と「茶人としての私の顔」という二つの側面、すなわち「経国済民」の志と「林泉に遊ぶ」心性の両方に応える、極めて高度に計算された意匠であった可能性が考えられる。

第二章:製作の背景—古染付と日本の注文文化

「菱馬水指」の特異な美しさは、それが作られた時代の国際的な文化交流のダイナミズムを抜きにしては理解できない。本章では、この水指がいかにして海を越えて作られ、日本の茶室にもたらされたのか、その製作と流通の背景を解明する。

第一節:明末清初の景徳鎮民窯と国際交易

「菱馬」が生まれた17世紀の中国は、明王朝が衰退し、清王朝が興隆するという、まさに王朝交代の動乱期にあった。この政治的混乱は、皇帝や宮廷のための磁器を生産する「官窯」の活動を著しく停滞させた。その一方で、この混乱期は、民間の窯、すなわち「民窯」にとっては大きな好機となった。特に、世界的な磁器生産の中心地であった景徳鎮の民窯は、国内市場の停滞を補うべく、日本や東南アジア、ヨーロッパといった海外からの旺盛な需要に積極的に応え、多種多様な輸出磁器を生産した 14 。

「菱馬」のような古染付の生産地については、主に二つの説が挙げられる。一つは、日本の茶人からの多様かつ高度な注文に応えうる技術力を持った景徳鎮の民窯とする説である 14 。もう一つは、呉須のやや黒みを帯びた素朴な発色や大らかな作風から、福建省南部の港町・汕頭(スワトウ)周辺の漳州窯(しょうしゅうよう)など、華南地方の民窯で焼かれたとする説である 10 。いずれの説が正しいにせよ、これらが日本の茶の湯という特殊な市場のために作られた特注品であったことは、ほぼ間違いない。

第二節:「茶の湯」が生んだ特注品としての性格

古染付の器には、水指、向付(むこうづけ)、香合(こうごう)など、日本の茶懐石や茶事でのみ用いられる独特の器種が多く見られる。また、その器形や文様も、日本の茶人たちの好みを色濃く反映している。これらの事実から、古染付の多くは、日本側が器の形や寸法、さらには描くべき文様まで細かく指定して発注した、いわゆる「注文品(ちゅうもんひん)」であったと考えられている 9 。実際に、これらの古染付の伝世品は、そのほとんどが日本国内で発見されており、製作地である中国や他の貿易相手国には遺品がほとんど見られないことも、この説を強力に裏付けている 19 。

この現象は、単に海外の製品を輸入し、受容するという一方的な文化の流れではない。それは、日本の茶人たちが自らの美意識を設計図として提示し、中国の陶工たちの卓越した技術を借りてそれを具現化させるという、いわば日本の美意識を海外に「輸出」し、形あるものとして「逆輸入」する、極めて能動的で創造的な文化活動であった。戦国時代に確立された茶の湯の権威が、海を越えて他国の産業を動かすほどの力を持っていたことの証左である。

第三節:雲谷等顔の下絵伝承を巡る考察

「菱馬水指」の製作背景を語る上で、非常に興味深い伝承が存在する。それは、器面に描かれた馬の図様の下絵は、桃山時代から江戸初期にかけて活躍した水墨画の巨匠、雲谷等顔(うんこくとうがん)が描いたものである、という説である 23 。

この伝承の歴史的真実性を、現存する資料のみで証明することは極めて困難である。しかし、重要なのは、この伝承が「菱馬」という器物に付与した意味と価値である。茶道具の世界では、器物そのものの造形美に加え、それに付随する「物語」、すなわち作者、旧所蔵者の来歴、特別な逸話(伝来)、そして詩的な名称(銘)が、その価値を大きく左右する。無名の陶工によって作られた民窯品である「菱馬」にとって、その出自は価値を決定する上で一つの弱点となりうる。

ここで、「雲谷等顔下絵説」という物語が、極めて効果的な権威付けの装置として機能する。雲谷等顔(1547-1618)は、室町水墨画の大家・雪舟の後継者を自認し、毛利家に仕えた、桃山文化の最盛期を代表する画家である。その画風は武家好みの力強く骨太なものであった。また、彼は博多の豪商で茶人でもあった嶋井宗室の肖像画を描くなど、茶の湯の世界との接点も持っていたことが知られている 30 。彼の名を下絵の作者として冠することで、「菱馬」は単なる中国製の民窯品という出自を超え、日本の武家文化と桃山美術の正統な系譜に連なる、一級の美術品へとその格を高められるのである。この伝承は、歴史的事実かどうか以上に、戦国末期の桃山文化が持つダイナミズムと、江戸初期の新たな美意識の体現者である小堀遠州とを結びつける、見事な文化的ブリッジとして機能したと言えよう。

第四章:小堀遠州の美意識「綺麗さび」と「菱馬」

本章では、本報告書の中核をなす論点として、「菱馬水指」を江戸初期の大名茶人・小堀遠州(こぼりえんしゅう)が確立した美意識「綺麗さび」の最高の具現者として位置づけ、その関係性を詳細に論証する。

第一節:「わび茶」から「綺麗さび」への美的転換

桃山時代に千利休によって大成された「わび茶」は、華美を排し、質素、静寂、そして内省的な精神性を重んじる美学であった。利休は、不完全さや非対称性の中にこそ深い美を見出し、作為を削ぎ落とした先に現れる本質的な美を追求した 20 。この思想は、戦乱の世に生きる武将たちに、束の間の精神的な安寧をもたらすものとして受け入れられた。

しかし、戦乱が終わり、徳川幕府による泰平の世が訪れると、茶の湯のあり方もまた変化を遂げる。この新しい時代を代表する茶人が、徳川将軍家の作事奉行や茶道指南役を務めた小堀遠州であった。遠州は、利休の弟子である古田織部に学び、利休以来の「わび・さび」の精神を深く理解し、その基盤の上に立ちながらも、そこに新たな時代の息吹を吹き込んだ 31 。それが「綺麗さび」と呼ばれる、遠州独自の美意識である。

「綺麗さび」とは、わび・さびの持つ静謐さや奥深さを尊重しつつ、そこに「明るさ」「豊かさ」「品格」、そして平安王朝文化に由来する「雅(みやび)」の要素を加味した、新しい美の概念である 11 。それは、一言で言えば「静かな幽玄の中に、端正で洗練された美しさを際立たせる」ことを目指したものであり、天下泰平の祝祭的な気分と、幕藩体制の確立期に求められた公的な格調を反映していた 35 。

第二節:「綺麗さび」の具現者としての「菱馬」

「菱馬水指」の内箱には、しばしば「遠州公御好(えんしゅうこうおこのみ)」と書き付けられている 11 。これは単なる伝承に留まらず、「菱馬」の造形そのものが、遠州の「綺麗さび」の理念を驚くほど的確に体現していることから、強い説得力を持つ。以下にその論証を試みる。

- 器形の端正さ :利休が好んだ作為のない歪みを持つ器とは対照的に、「菱馬」の幾何学的で均整の取れた「菱形」は、遠州が建築や作庭においても追求した、理知的で端正な美しさを明確に示している 11 。これは武家の持つ格式や秩序を象徴するフォルムである。

- 素地の明るさ :わび茶で好まれた、土の味わいを残す暗く沈んだ肌合いの陶器ではなく、「菱馬」は明るく清浄な白磁の素地を持つ。この明朗な素地は、「綺麗さび」が志向した「明るさ」や「華やかさ」を象徴するものであり、茶席全体の雰囲気を晴れやかなものにする効果を持つ 11 。

- 絵付けの開放感 :内省的なわびの世界とは異なり、「菱馬」の軽快で伸びやかな筆致で描かれた馬の図様は、泰平の世の開放的で大らかな気分を表現している。余白をたっぷりと活かした構図もまた、息苦しさのない、洗練された感覚の表れである 10 。

- 美の統合 :このように、「菱馬」は、武家の格式(端正なフォルム)と公家の雅(明るく華やかな雰囲気)、そして茶人の遊び心(軽妙な絵付け)を見事に一つの器のうちに統合している。それは、わび・さびの理念を否定するのではなく、それを包含した上で、より客観的で調和の取れた美へと昇華させた、まさに「綺麗さび」の理念そのものを造形化した茶道具であると言える。

第三節:茶会記に見る道具組の思想

「菱馬」は、その吉祥性から、特に祝祭的な趣向を持つ茶会で重用されたと考えられる。例えば、年の初めの茶会である「点初め(たてぞめ)」 22 、馬にゆかりのある二月の初午や五月の端午の節句、そして人の門出を祝う三月の茶会などである 9 。

小堀遠州が遺した茶会記を分析すると、彼がいかに客の身分や茶会の目的に応じて道具組を戦略的に構成し、茶会を高度な政治的・社交的コミュニケーションの場として活用していたかがわかる 39 。遠州流の茶道は、個々の道具の美しさだけでなく、茶室、庭、道具、そして亭主の所作が一体となった、空間全体の調和を極めて重視する 41 。「菱馬」のような、華やかさと格調を併せ持つ水指は、徳川将軍家や高位の公家を招くような、特に格式の高い茶会において、その場を演出し、盛り上げるための中心的な役割を果たしたと推察される。

「菱馬」の選択は、単なる季節感の表現に留まらない。それは、茶室空間全体のコンセプトを決定づける、戦略的な行為であった。この水指が持つ明るい白磁と大らかな絵付けは、茶室全体の雰囲気を、利休的な「暗く、静的」なものから、遠州的な「明るく、動的」なものへと転換させる力を持っている。例えば、床の間に力強い筆跡の禅僧の墨蹟を掛け、花入には端正な姿の中国製の古銅花入を、そして水指としてこの「菱馬」を据える。このような道具組によって、遠州は「わび」の精神性を踏まえつつも、武家の威厳と泰平の世の祝祭感を同時に演出することができた。この意味で、「菱馬」は、道具組における「キーストーン(要石)」であり、遠州が目指した「綺麗さび」という空間コンセプトを決定づけるための、極めて効果的な視覚的装置だったのである。

第五章:吉祥と象徴—「菱馬」に込められた多層的な意味

これまでの分析で明らかになったように、「菱馬水指」は、単一の意匠や意味を持つ工芸品ではない。それは、器形から細部の意匠に至るまで、複数の吉祥文様や象徴的なモチーフが重層的に組み合わさった、意味の複合体である。この器に込められた多層的な意味を俯瞰し、そのデザインがいかに計算され尽くしたものであるかを明らかにするため、以下にその構成要素と象徴的意味を一覧表として整理する。

|

意匠(モチーフ) |

象徴的意味 |

文化的背景・由来 |

典拠 |

|

菱形(器形) |

子孫繁栄、無病息災、魔除け |

水草「菱」の強い繁殖力と、その実の形状が忍者の用いた「撒菱」に似ていることからの連想。 |

9 |

|

馬(主要図様) |

立身出世、成功、門出の祝い(はなむけ)、祥瑞 |

中国の故事「馬到成功」、十二支、中国の吉祥思想における瑞獣の一つ。日本の「馬の鼻向け」の風習。 |

9 |

|

団扇形(窓絵) |

権威、涼、豊作 |

古代中国において、高貴な人物が権威の象徴として用いた。また、風を起こし涼をもたらすことから、邪気を払うともされる。 |

10 |

|

竹節(つまみ) |

生命力、成長、節度、清廉 |

竹の真っ直ぐに伸び、節を持つ生態から、成長や節度ある生き方を象徴する。東洋では君子の徳にたとえられる。 |

9 |

|

山水図(蓋) |

理想郷、隠逸思想、宇宙観 |

中国の道教や神仙思想に由来する、俗世を離れた理想郷への憧れ。文人趣味の表象であり、小宇宙を表現する。 |

9 |

この表が示すように、「菱馬水指」は、子孫繁栄を願う器形(菱形)の中に、成功と門出を祝う動物(馬)を、権威の象徴である窓(団扇形)の中に描き、蓋には文人の理想郷(山水)を、そしてつまみには君子の節度(竹節)を配するという、極めて周到な意味の体系によって構築されている。これらの吉祥文様が一つに集約されることで、この水指は単なる茶道具を超え、所有者の繁栄と安寧、そして高い精神性を祈念する、総合的な祈りの器としての性格を帯びるのである。

結論:時代を映す鏡としての「菱馬水指」

本報告書を通じて行ってきた多角的な分析の結果、「菱馬水指」は、単に美しい染付の茶道具という範疇に収まるものではなく、日本の歴史における一つの大きな転換点の精神を映し出す、類稀な工芸品であることが明らかになった。

その価値は、以下の三つの側面に集約できる。第一に、 歴史的価値 である。「菱馬」は、戦国時代に織田信長らによって確立された「茶道具=至上の価値」という概念を経済的・文化的基盤として継承しながら、その価値観を、もはや戦功の証ではない、泰平の世にふさわしい洗練された美の表現へと昇華させた、時代の証言者である。

第二に、 文化的価値 である。この水指は、日本の茶人たちが抱いた美意識の設計図を、中国・景徳鎮の民窯が持つ卓越した陶技によって具現化した、国際的な文化交流の輝かしい結晶である。それは、日本の美意識が国境を越えて影響を与えた、能動的な文化創造の事例として高く評価されるべきである。

そして第三に、最も重要な 美術的価値 である。「菱馬」は、千利休の「わび茶」が切り拓いた精神性を深く理解し、尊重した上で、そこに均整、明るさ、品格、そして雅を加えた、小堀遠州の「綺麗さび」という新たな美学を、完璧な形で具現化した作例である。端正な菱形のフォルムと、不完全さの美である「虫喰い」の共存。躍動する馬の図様と、静謐な山水図の対比。武家の格式と文人の風雅の融合。これらの要素すべてが、「菱馬」を日本美術史において画期的な作品たらしめている。

結論として、「菱馬水指」は、その器形、材質、図様、そして製作背景のすべてにおいて、戦国という時代の記憶と気風をとどめながら、来るべき泰平の世の雅(みやび)を予祝する、まさに「時代を映す鏡」であったと言える。その多層的な魅力を解き明かす作業は、日本の近世初期における文化、社会、そして美意識のダイナミズムを理解する上で、今後も極めて重要な示唆を与え続けてくれるに違いない。

引用文献

- 天下の大名物「唐物茶入」 談 - 心の時空 https://yansue.exblog.jp/239169364/

- 戦国大名や商人が熱狂した「茶器」|初花肩衝など有名な茶器を解説【戦国ことば解説】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1143333

- 茶碗(唐物)/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96835/

- クイズ!織田信長の「名物狩り」とは?食べ物?女?それとも? - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/125269/

- 織田信長の茶会/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/117556/

- 第497回 谷端昭夫先生「信長と名物狩り」 https://osakayonseinenbu.com/497-2/

- 表千家不審菴:利休をたずねる:織田信長 https://www.omotesenke.jp/chanoyu/7_6_12b.html

- 御茶湯御政道 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E8%8C%B6%E6%B9%AF%E5%BE%A1%E6%94%BF%E9%81%93

- 菱馬水指 - 茶の湯辞典 https://chanoyujiten.jp/hisiumamizusasi/

- 呉須菱馬水指 ごすひしうまみずさし – 鶴田 純久の章 お話 https://turuta.jp/story/archives/48704

- 呉須菱馬水指 - 昭和美術館 https://shouwa-museum.com/collection_hishiuma.html

- 道光年製 染付菱馬水指 - 茶道具 小西康のぶろぐ http://blog.sadougu.net/?eid=1300186

- 明朝 古染付 山水図松皮菱向付 | 骨董と詩学 Antique & Poetics - 蛇韻律 https://serpent-rhythm.com/items/8593

- 中国(古染付)|所蔵品 - 石洞美術館 https://sekido-museum.jp/collection/01_china_kosome.html

- 古染付手桶形水指 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/427494

- 小林一三と荒川豊藏 「呉須菱馬水指」 - 黒田草臣ブログ 『四方山話』 https://kusaomi-yomoyama.seesaa.net/article/201401article_2.html

- 茶道具 翔雲堂 岡本 水指とは http://shoundo.jpn.com/tool/mizusashi.html

- 呉須菱馬水指 - 中信木村美術店 https://www.nakashin-art.com/items/36389585

- 古染付寄向付 - MIHO MUSEUM https://www.miho.jp/booth/html/artcon/00000347.htm

- 千利休の革新と美学:なぜ彼は今も称えられるのか - はじめての茶道ガイド https://sadou.info/column/389

- 千利休とわび茶: 茶道の核心を探る|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n4f7a704083f0

- 菱馬 - 遠州流茶道 https://www.enshuryu.com/others/%E8%8F%B1%E9%A6%AC7/

- 呉州染付菱馬水指 | 買取実績 | 骨董品買取専門の古美術永澤 https://www.eizawa.com/case/case_tea/case-11294/

- 水指の形状と種類~やきもの(陶磁器)その2 - 東京、神奈川の茶道具の買取・売却はいわの美術 https://www.tyadougu.com/topics/new-tyadougu-20160927.html

- 景徳鎮祥瑞稀行 中国文物真贋道中膝栗毛 犬飼和雄 http://www.china-watching.com/ura/sennsei3.htm

- KAKEN — 研究課題をさがす | 古代東アジアの祥瑞と王権:漢~唐代 https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-23K21892/

- 中国の工芸 - 所蔵品 - 日本民藝館 https://mingeikan.or.jp/collection_series/china/

- 温かさと柔らかさを持つ磁器 | 藤田美術館 | FUJITA MUSEUM https://fujita-museum.or.jp/topics/2021/10/22/1717/

- 古染付台布袋香合 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/545446

- 雲谷 等顔 うんこく とうがん - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2024/03/17/164832

- 遠州流とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/94561/

- 「もてなし」と「しつらい」の美 茶の湯の心 - JR西日本 https://www.westjr.co.jp/company/info/issue/bsignal/13_vol_147/issue/01.html

- コトバJapan! - きれいさび - https://japanknowledge.com/articles/kotobajapan/entry.html?entryid=3231

- きれいさび - 表千家 https://www.omotesenke.jp/cgi-bin/result.cgi?id=161

- 小堀遠州の美学 - 甘木道 https://amakido.art/blogs/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E8%8A%B8%E8%A1%93%E7%94%9F%E6%88%90%E8%AB%9626-%E5%B0%8F%E5%A0%80%E9%81%A0%E5%B7%9E%E3%81%AE%E7%BE%8E%E5%AD%A6

- 遠州流茶道 http://samurai-no-kokoro.jp/bunka/1ensyu.htm

- 茶道の流派「三千家」表千家・裏千家・武者小路の違いや特徴 - ワゴコロ https://wa-gokoro.jp/accomplishments/sado/336/

- 美の境地。権力者に愛された茶人・小堀遠州「綺麗さび」の世界 - まぐまぐニュース! https://www.mag2.com/p/news/260536

- 小堀遠州 – ページ 12 https://www.enshuryu.com/category/%E5%B0%8F%E5%A0%80%E9%81%A0%E5%B7%9E/page/12/

- 深谷信子 小堀遠州の研究 https://senshu-u.repo.nii.ac.jp/record/2628/files/081_17.pdf

- 【茶道の流派】三千家やその他の流派の特徴などについて徹底解説 https://www.ryokuwado.com/column/59282/