逍遙

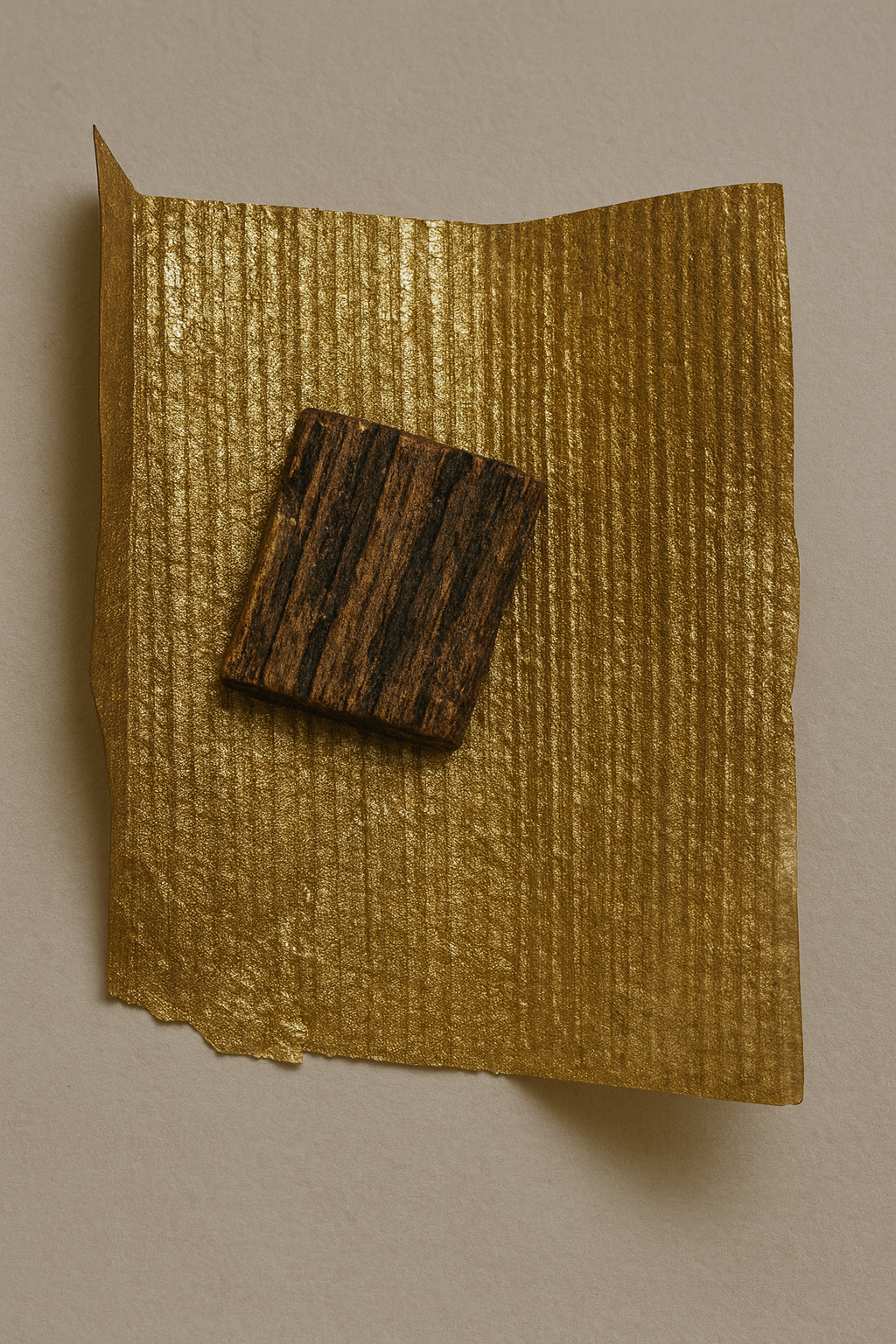

名香「逍遙」は伽羅の酸苦甘鹹の香。荘子思想と三条西実隆の雅を宿し、武将の精神統一と権威の象徴。乱世の武と文の融合を映す至宝。

名香「逍遙」の総合的考察 ―戦国時代における香木の文化的価値と武将の精神世界―

序論:名香「逍遙」への誘い

血と鉄の匂いが日常を覆い、絶え間ない権力闘争が繰り広げられた日本の戦国時代。その対極に、静謐と精神性を極める香(こう)の世界が存在したことは、この時代の文化の奥深さを物語っている。香木、特にその最高峰である伽羅(きゃら)は、単なる贅沢品ではなく、武将たちの精神統一の道具であり、権威の象徴、そして時には外交の手段としても用いられた 1 。本報告書は、その中でも「十一種名香」の一つに数えられる伽羅「逍遙(しょうよう)」に焦点を当てる。

利用者諸氏が既に有する「伽羅香木、十一種名香の一つ、香味は酸苦甘鹹」という基礎情報を出発点としながら、本報告はそれを遥かに超える領域へと踏み込む。具体的には、第一に香木としての物理的・分類的特性を厳密に定義し、第二に「逍遙」という極めて哲学的な名称に込められた思想的背景を深掘りし、そして第三に、この名香が生きた戦国という時代の文脈の中で、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった天下人を含む武将たちと如何に関わったのか、あるいは関わり得たのかを、現存する史料に基づき徹底的に考察する。これにより、一つの香木「逍遙」を多角的な視点から解き明かし、それが戦国時代の政治・文化・思想が凝縮された稀有な文化的遺産であることを明らかにすることを目的とする。

第一章:名香「逍遙」の基礎情報

まず、「逍遙」が物理的にどのような存在であるかを、香道(こうどう)の体系に則って厳密に定義する。その分類、香味、そして香道の世界における格付けを明らかにすることで、この名香の輪郭を明確にする。

第一節:香木としての分類と香味

香木の王「伽羅」としての特性

名香「逍遙」は、香木の中でも最高級品とされる「伽羅」に分類される 3 。伽羅は、広義には沈香(じんこう)の一種であるが、含有する樹脂の成分や香質において他の沈香とは一線を画す別格の存在である。その産地はベトナム中西部の山岳地帯周辺の極めて限られた地域のみとされ、産出量もごく僅かであることから、古来「まぼろしの香木」とも称されてきた 1 。

多くの沈香が熱を加えることで初めて芳香を放つのに対し、良質な伽羅は常温でもえもいわれぬ香りを放つという特徴を持つ 5 。その希少価値は絶大で、安土桃山時代から江戸時代にかけて、その価値は金をも上回るとされた 4 。現代においては、伽羅の原料となる沈香属の樹木はすべてワシントン条約の附属書Ⅱに掲載され、国際的な取引が厳しく規制されており、その希少性はますます高まっている 4 。

「酸苦甘鹹」四味の解釈と香気の情景

「逍遙」の香味は、「酸苦甘鹹(さんくかんかん)」、すなわち酸味、苦味、甘味、塩辛い味の四つの要素で表現されると記録されている 3 。香道において香りを表現するために用いられる「五味(ごみ)」(甘・辛・苦・酸・鹹)は、実際の味覚を借りて香りの複雑な印象を体系的に捉えようとする、日本独自の洗練された鑑賞法である 6 。

それぞれの「味」が喚起する香りの情景は、以下のように解釈できる。

- 酸(さん) :漢方において収斂(しゅうれん)作用を持つとされるように、精神をきりりと引き締め、清涼感や覚醒を促すような香り。

- 苦(く) :清熱瀉火(せいねつしゃか)の効能を思わせる、心を鎮め、思考を深くさせるような覚醒的な深みのある香り。

- 甘(かん) :滋養や緩和を連想させる、豊かでまろやかな安らぎを与える香り。

- 鹹(かん) :軟堅散結(なんけんさんけつ)、すなわち固いものを和らげ、結ぼれたものを解きほぐす作用をイメージさせる、複雑で落ち着きのある、海の香りのような深遠な香り 8 。

ここで注目すべきは、「逍遙」の香味に五味のうち「辛(しん)」が含まれていない点である。「辛」は発散の性質を持ち、鋭く立ち上る刺激的な香りを特徴とする 9 。「辛」が欠けていることは、「逍遙」の香りが、華々しく感覚を刺激するタイプのものではなく、むしろ聞く者の精神を内側へ、深く沈潜させる性格を持つことを示唆している。酸味による精神の引き締め、苦味による覚醒と深み、甘味による安らぎ、そして鹹味による調和と落ち着き。これら四つの要素が織りなす香りは、聞く者を華やかな興奮ではなく、静かで内省的な精神の逍遙へと誘う、極めて思索的な香気であったと推察される。この香りの性格は、第二章で詳述する「逍遙」という銘の思想的背景と深く共鳴するものである。

第二節:「六十一種名香」における位置づけ

「六十一種名香」の成立と意義

「名香」とは、単に香りが良いだけでなく、由緒来歴が正しく、優れた香気を持つ最上級の香木を指す言葉である 10 。数ある名香の中でも、「六十一種名香(ろくじゅういっしゅめいこう)」は、香道の世界において特別な価値を持つ香木のリストとして知られている。

このリストは、室町時代後期、東山文化を主導した第八代将軍・足利義政の命により、志野流香道の祖である志野宗信(しのそうしん)が選定したと伝えられている 3 。その選定にあたっては、義政自身が所持していた、南北朝時代の婆娑羅(ばさら)大名・佐々木道誉(ささきどうよ)収集の百八十種名香や、当代随一の文化人であった公卿・三条西実隆(さんじょうにしさねたか)が所持した六十六種の名香などが基になったとされる 3 。ただし、実際には桃山時代の香道家・建部隆勝(たけべたかかつ)が選定したという異説も存在する 15 。

この「六十一種名香」の選定過程を通じて、香木を「六国五味(りっこくごみ)」という体系で分類・鑑賞する方法が確立されたことは、香道史における画期的な出来事であった 3 。

名香リストにおける「逍遙」の価値

「逍遙」は、この権威ある「六十一種名香」の一つとして明確にリストアップされている 3 。これは、「逍遙」が室町時代から戦国時代にかけて、当代最高の香木の一つとして公に認められていたことを意味する。これにより、「逍遙」は単に物理的に質の高い香木であるだけでなく、高い文化的価値と由緒を持つ「名物(めいぶつ)」としての地位を不動のものとしたのである。戦国の武将たちが名物を渇望した時代において、この格付けは「逍遙」の価値を計り知れないものにしたであろう。

【表1:香木の分類「六国」とその特徴】

「逍遙」が分類される「伽羅」が、他の香木とどのように異なるのかを明確にし、香道の基本的な世界観を理解するため、香木の分類法である「六国」を以下にまとめる。六国とは、香木の産地や香質による六種の分類であり、それぞれに人格的な比喩が与えられている点が特徴的である 4 。

|

六国(りっこく) |

産地(伝) |

香味の特徴(流派により差異あり) |

人格に擬えた比喩 |

典拠 |

|

伽羅(きゃら) |

ベトナム |

優しく穏やかながら、苦味や辛味を内に秘める |

宮人(きゅうじん) |

4 |

|

羅国(らこく) |

タイ |

鋭い苦みや甘みを持つ |

武士(ぶし) |

4 |

|

真那賀(まなか) |

マラッカ |

軽やかで艶があり、無味とも塩辛いとも表現される |

女の恨み |

4 |

|

真南蛮(まなばん) |

インド東海岸 |

蜂蜜のような甘さ、時に卑しいと評される |

百姓(ひゃくしょう) |

4 |

|

佐曾羅(さそら) |

インド |

冷ややかで酸味があり、軽やかで余香がある |

僧(そう) |

4 |

|

寸聞多羅(すもたら) |

不明(スマトラ説など) |

酸味を主とする |

(明確な比喩は資料にないが、佐曾羅に近いとされる) |

4 |

この表から、「逍遙」が属する伽羅は、荒々しい「武士」や素朴な「百姓」とは対照的な、優美で奥深い品格を持つ「宮人」に例えられていることがわかる。これは、「逍遙」の香りが持つ高貴で洗練された性格を象徴している。

第二章:「逍遙」という銘の文化的・思想的背景

香木に付けられた銘(めい)は、その香りの印象を捉えるだけでなく、深い文化的・思想的な意味を込めて命名されることが多い。「逍遙」という銘は、その中でも特に哲学的であり、その由来を探ることは、この香木の本質を理解する上で不可欠である。

第一節:語源としての「逍遙」―荘子思想との共鳴

『荘子』逍遙遊篇に見る「絶対的自由」の境地

「逍遙」という言葉の源流は、古代中国の思想家・荘子(そうし)の著作の冒頭を飾る「逍遙遊(しょうようゆう)」篇に遡る 20 。ここでの「逍遙」とは、単に気ままに散策するという意味ではない。それは、あらゆる世俗的な価値観(大小、有用無用、是非善悪)や物理的な束縛から完全に解放され、天地自然と一体化して遊ぶという、絶対的な精神の自由の境地を指す 20 。何物にも依存せず、何事にも囚われない、究極の心のあり方である。

香りがもたらす精神の解放と「逍遙」の概念

香を聞く(聞香)という行為は、日常の喧騒から意識を切り離し、静かに自らの内面と向き合う瞑想的な時間を提供する 24 。香木が放つえもいわれぬ香りは、聞く者の五感を研ぎ澄まし、精神を世俗の悩みや雑念から解き放って、非日常的な感覚へと誘う力を持つ。

この香りの効能と荘子の「逍遙」の概念を結びつけることで、この命名に込められた深い思想的意義が浮かび上がってくる。すなわち、「逍遙」という銘は、単に香りの印象を詩的に表現したものではなく、その香木を聞くことによって到達すべき「精神的境地」そのものを示唆する、極めて高度な命名であると言える。この香を聞くことは、荘子が説くような絶対的自由の境地、すなわち生死の悩みすら超越した精神状態を体験するための、一つの道筋を示すものであった。これは、室町から戦国時代にかけて、香文化が禅や道教思想と深く結びつき、精神修養の道として確立されていったことの力強い証左に他ならない 25 。

第二節:命名の鍵を握る人物―三条西実隆と号「逍遙院」

室町後期最大の文化人、三条西実隆の役割

「逍遙」という銘の由来を考える上で、決定的に重要な人物が存在する。室町時代後期から戦国時代初期にかけて活躍した公卿、三条西実隆(1455-1537)である。実隆は、和歌、書道、有職故実、古典学に精通し、香道においても二大流派の一つである公家流「御家流(おいえりゅう)」の祖と仰がれる、当代随一の文化人であった 28 。応仁の乱後の荒廃した京都にあって、彼は古典文化の継承と発展に尽力し、朝廷のみならず、将軍家や戦国大名からも深く敬慕された。

『実隆公記』に見る香文化への関与と、「逍遙院」の号が示唆する関連性

実隆が文明6年(1474)から天文5年(1536)までの60年以上にわたって記した漢文日記『実隆公記』は、当時の政治・社会・文化を知る上での一級史料である 30 。この日記には、彼が主催または参加した香会に関する記述も含まれており、香文化の中心人物であったことがうかがえる 34 。

そして、この文脈において最も注目すべき事実は、実隆が出家した後の法号を「逍遙院堯空(しょうよういんぎょうくう)」としたことである 30 。彼が自らの晩年を象徴する号として「逍遙」を選んだことは、荘子思想への深い共感と、世俗を超越した精神の自由を理想としていたことを示している。

この事実を踏まえると、名香「逍遙」の由来に関する核心的な仮説が導き出される。それは、名香「逍遙」が、三条西実隆自身によって所持・命名されたか、あるいは彼に深い敬意を抱く弟子筋によって、彼の号にちなんで命名された可能性が極めて高いということである。この仮説は、単なる推測にとどまらない。近代の文献である『香の木所に就て』には、「逍遙院三条実隆の伝来といふ御家の香といふものが六十余種もあり」という直接的な記述が見られる 35 。これは、少なくとも後世において、「逍遙院」、すなわち実隆所縁の名香群が存在したと認識されていたことを示す強力な証拠である。

したがって、名香「逍遙」は、単に荘子思想にちなんで名付けられた抽象的な存在ではなく、「逍遙院」すなわち三条西実隆という特定の人物の権威、美意識、そして思想を体現した香木として、香道史の中に位置づけられるべきである。この香木は、実隆その人の精神性を象徴する、特別な存在であった可能性が非常に高い。

第三章:戦国時代の香文化と武将たち

名香「逍遙」がその価値を認められたのは、まさに戦国乱世の只中であった。この章では、当時の文化的土壌、すなわち戦国武将たちがいかに香を愛し、それを自らの生き様や権力と結びつけていったかを、具体的な事例を通して描写する。

第一節:武家の嗜みとしての香―精神統一と権威の象徴

禅の思想と香の結びつき:静中の友としての香

明日をも知れぬ日々を送る戦国武将にとって、香は単なる贅沢な趣味ではなかった。出陣を前に香を焚き、その一炷(いっちゅう)の煙と香りに精神を集中させることで、死の恐怖と向き合い、心を鎮めるための精神的な道具であった 1 。この行為は、武士階級に深く浸透していた禅の修行における香の役割と通底する 26 。禅宗の寺院では、香は空間を清め、修行者の精神を覚醒させるために用いられる。一休宗純が日本に広めたとされる漢詩『香十徳』には、香の十の効用が挙げられており、その中に「静中成友(せいちゅうともとなる)」、すなわち静寂の中にあっては心を慰める友となる、という一節がある 29 。これは、孤独な決断を迫られる武将たちの心境を的確に捉えている。

名香の収集:富と権力の誇示

一方で、名香、特に伽羅は絶大な経済的価値を持ち、それを所持すること自体が、天下人たる権威と富の象徴であった 40 。この風潮は、南北朝時代の婆娑羅大名・佐々木道誉が花見の席で一抱えもの伽羅を焚いたという豪奢な逸話に始まり 2 、戦国時代の武将たちは茶道具(名物)と同様に、こぞって名香を収集した 2 。

大坂夏の陣で討死した豊臣方の若き武将・木村重成の逸話は、香が武士の美学と深く結びついていたことを象徴している。首実検の際、重成の兜からはえもいわれぬ香の香りが漂い、敵将である徳川家康をも深く感服させたと伝えられる 2 。これは、死を覚悟する際に香を焚きしめることが、武士としての潔さや高い教養を示す作法であったことを物語っている。

第二節:天下人と名香―信長・秀吉・家康の事例

織田信長の「蘭奢待」截香とその政治的意図

天正二年(1574)、織田信長は、時の正親町天皇の勅許を得て、東大寺正倉院に秘蔵されていた天下第一の名香「蘭奢待(らんじゃたい)」の一部を切り取った 40 。蘭奢待の截香(せっこう)は、それ以前には室町将軍・足利義政しか成し得なかった快挙であり、信長が天皇の権威をも利用し、自らの権力を天下に示すための、極めて計算された政治的パフォーマンスであった 40 。

信長は切り取った蘭奢待を、同年4月に京都・相国寺で催した茶会で披露し、その一部を、名物の香炉を所持していた千利休や今井宗久といった堺の有力な茶人にも分け与えた 45 。これは、当時日本の経済を牛耳っていた堺の会合衆(えごうしゅう)を懐柔し、自らの支配体制に組み込むための巧みな戦略でもあった。

豊臣秀吉の香木収集と茶会での活用

信長の後継者である豊臣秀吉もまた、熱心な香木の収集家であった。そのことは、彼が催した壮大な行事を記録した『聚楽第行幸記』や、宣教師ルイス・フロイスの『日本史』といった文献にも記されている 42 。秀吉の治世において、香は茶の湯と共に、彼の権勢を内外に誇示するための重要な文化的装置として機能した。

徳川家康の香への執心と、自ら行った調合

三英傑の中でも、徳川家康は特に香木への執心が強かったことで知られる。彼が推進した朱印船貿易の主目的の一つが、極上の伽羅を入手することであったとも言われている 43 。家康は単なる収集家にとどまらず、自ら様々な香料を調合し、その処方を『香之覚』という書物に書き残している 51 。これは、彼が香を単なる趣味や権威の象徴としてだけでなく、その薬効にも着目し、健康法の一環として捉えていた可能性を示唆している 43 。

第三節:伊達政宗ら諸大名の香木収集と独自の命名

伊達政宗の名香「柴舟」とその由来

天下人だけでなく、地方の有力大名もまた、香文化の重要な担い手であった。その代表格が、「独眼竜」の異名で知られる伊達政宗である。政宗も香道に深い造詣を持ち、数々の名香を所持していた 54 。中でも特に有名なのが、彼自身が「柴舟(しばふね)」と命名した一木の伽羅である 55 。

この風雅な銘は、能の演目『兼平』の中の一節、「憂きを身に積む柴舟や、焚かぬ前よりこがるらん(世の辛さを身に積んだ柴舟は、火を点ける前から焦がれるように香るのだろう)」に由来する 57 。政宗は、この香木が「火を点ける前から香気を放つほど素晴らしい」という意味を込めて、この銘を付けた。

政宗が能の一節という古典芸能の深い教養を背景に、自ら香木に銘を付けたという事実は、非常に示唆に富んでいる。これは、第二章で考察した「逍遙」という銘が荘子思想に由来することと軌を一にするものである。戦国武将は、単に高価な香木を所有することに満足するのではなく、古典文学や思想を引用した命名という創造的な行為を通じて、自らの教養の深さや独自の美意識を表現し、その香木に新たな文化的価値を付与していた。香木の命名は、彼らにとって文化的な自己主張の場でもあったのである。

第四章:「逍遙」と戦国時代の接点を探る

これまでの分析を踏まえ、本章では名香「逍遙」が戦国時代の歴史の中で、具体的にどのような役割を果たしたのか、あるいは果たし得たのかを、史料に基づいて考察する。

第一節:三条西実隆の時代―公家文化と武家文化の架け橋

戦国時代、多くの大名は軍事力によって領国を拡大する一方で、その支配を正当化し、権威を高めるために、京都の公家が持つ伝統的な文化資本を渇望した。その文化的交流の中心にいたのが、当代随一の文化人であった三条西実隆である 28 。彼は、その深い学識と温厚な人柄から多くの武将に慕われ、和歌や古典の教授を通じて、公家文化と武家文化の架け橋としての役割を果たした。

香道御家流の祖として、多くの名香を所持し、鑑定していた実隆 34 。彼を介して、あるいは彼の権威を背景として、「逍遙」のような公家社会で珍重された名香が、教養を求める戦国大名の手に渡ったり、少なくともその存在が彼らの間で知られるようになったりした可能性は十分に考えられる。

第二節:茶会記・日記にみる香の記録―「逍遙」は聞かれたか

戦国時代の茶会や香会の様子を今に伝える貴重な一次史料として、『天王寺屋会記』(堺の豪商・津田宗及ら) 59 、『松屋会記』(奈良の豪商・松屋久政ら) 61 、『多聞院日記』(興福寺の僧・英俊ら) 64 、『義演准后日記』(醍醐寺座主・義演) 66 などが存在する。これらの史料には、茶会で用いられた香炉(例えば、信長が披露した「千鳥の香炉」) 68 や、香木(信長が切り取った「蘭奢待」) 47 に関する記述が散見され、当時の香文化の隆盛を伝えている。

しかしながら、本調査で参照し得た資料群の中では、これらの主要な茶会記や日記において、名香「逍遙」が具体的に使用されたという直接的な記録を見出すことはできなかった。

この記録の不在は、しかしながら、「逍遙」の価値や存在を否定するものではない。むしろ、それは香木が享受された「場」の性質の違いを示唆している可能性がある。信長の「蘭奢待」がそうであったように、政治的なパフォーマンスや権力の誇示を目的とする場合、香木は多くの人々が集まる公的な茶会で披露され、その事実は記録に残りやすい。

一方で、「逍遙」はその名の由来や、三条西実隆との強い結びつきが示すように、極めて内省的で精神的な価値を重んじられた香木である。したがって、武将や豪商が中心となる華やかな茶会で用いられるよりも、公家社会や御家流の系譜といった、より閉鎖的で私的な香筵(こうえん)において、秘蔵され、深く精神的な目的のために聞かれたのではないか。御家流は公家の流派であり、武家の志野流とは異なる優美な美学を持つ 70 。そのような私的な空間での聞香は、公的な記録には残りづらい。記録の不在は、むしろ「逍遙」が持つ特別な性格を裏付けていると解釈することも可能であろう。

第三節:「逍遙」の持つ意味―戦国武将にとっての「精神の逍遙」とは

仮に、戦国武将が名香「逍遙」の香りを聞く機会があったとすれば、それは彼らにとってどのような体験であっただろうか。それは、日々の殺伐とした現実から精神を解き放ち、束の間の安らぎと静寂を得るための、究極の精神的贅沢であったに違いない。

「酸苦甘鹹」という複雑で奥深い香りは、人生の様々な局面を想起させたかもしれない。戦の厳しさ(苦)、勝利の束の間の喜び(甘)、権力を維持するための心労(酸)、そしてそれらが調和した天下の平穏への願い(鹹)。「逍遙」の一炷は、武将たちに自らの生涯を内省する静かな時間を与えたであろう。

そして何よりも、「逍遙」という銘が示す「精神の自由」という概念は、彼らにとって特別な意味を持ったはずである。主君への忠誠、家臣への配慮、領国経営の重責、そして常に付きまとう裏切りと死の恐怖。数多のしがらみに縛られて生きていた武将たちにとって、「逍遙」の香りは、それら全ての束縛から魂を解き放ち、武力や領土といった世俗的な価値を超えた理想郷を垣間見せるものであった。それは、死と隣り合わせの日常を生きる彼らにとって、何物にも代えがたい「鎮魂」と「精神の昂揚」をもたらす一炷であったと想像される。

結論:香木「逍遙」が物語るもの

本報告で考察したように、名香「逍遙」は、単なる香りの良い木片ではない。それは、最高級の香木「伽羅」としての物理的価値、荘子の「逍遙遊」に由来する深い哲学的価値、そして三条西実隆という当代一の文化人の権威が宿る、室町後期から戦国時代にかけての文化が凝縮された稀有な存在である。

その香味「酸苦甘鹹」は、刺激的な「辛」を含まず、聞く者を内省的で静かな精神世界へと誘う。その名は、単なる印象ではなく、香を聞くことで到達すべき「絶対的自由」の境地を示唆している。そしてその由来は、御家流香道の祖・逍遙院実隆と深く結びついている。

戦国時代という背景において、「逍遙」の存在は、武将たちが武力による覇権争いに明け暮れる一方で、高い精神性や深い教養を渇望していたという、時代の多面性を明らかにしている。香は、彼らにとって精神統一の道具であり、権威の象徴であり、そして何よりも、過酷な現実を超越し、心の平穏を得るための「精神の逍遙」への扉であった。

主要な茶会記にその名が頻出しないことは、むしろ「逍遙」が公家の美意識を体現する秘蔵の名香として、より私的で精神的な空間で珍重されたことを示唆しているのかもしれない。直接的な使用記録は限られるとしても、「六十一種名香」の一つとして「逍遙」が存在したという事実そのものが、戦国時代の文化の奥深さを雄弁に物語っている。その香りは、時代を超えて、我々に乱世における静寂と、人間が求め続けた精神の高みを語りかけているのである。

引用文献

- 株式会社 精華堂|香木について https://seikadou.net/kouboku/

- 【漫画】香りの歴史〈鎌倉~戦国時代①〉戦国武将の香木文化一流の武将は香木収集家!? https://discoverjapan-web.com/article/143547

- 香木は推古天皇3年(595年)に淡路島に漂着した 2.日本香文化の源流 https://www.ivis.co.jp/text/20210310-2.pdf

- 香道の香木とは?種類(伽羅・沈香・白檀・蘭奢待など)について徹底解説! | ワゴコロ https://wa-gokoro.jp/accomplishments/Kodo/475/

- 最高級の香木・伽羅とは - だるま3 https://daruma3.jp/koboku/184

- 香を学ぶ - 公益財団法人 お香の会 https://www.okou.or.jp/learn/

- 香木について - 株式会社 日本香堂 https://www.nipponkodo.co.jp/iyashi/culture/fragrant_wood.php

- 香木の種類とその魅力を徹底解説|骨董品に関するコラム【骨董・古美術-日晃堂】 https://nikkoudou-kottou.com/blog/kouboku/14716

- 食物與身俱來的味道,酸苦甘辛鹹這五味,不僅僅不只是嘗起來的味道差異,事實上對身體來說也是各有其功效的。/李淳廉《黃帝內經》新解第54集#李淳廉#中醫養生#黃帝內經#食物的五味 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=WHDyrau-OOE

- 六十一種名香のはなし - 梅薫堂 http://www.baikundo.co.jp/wordpress/61_fine_incense/

- 香木の種類 | 和の香り | 漢方を知る - 漢方薬のきぐすり.com https://www.kigusuri.com/kampo/asano/asano_21.html

- 日本の香、美と技 | 高砂香料工業株式会社 https://www.takasago.com/ja/museum/jumonji/k01.html

- 聞香会「五味シリーズ」について|山田眞裕(麻布 香雅堂 主人) - note https://note.com/yamadamasahiro25/n/nac0ab3f29d4e

- 佐々木道誉 | 梅薫堂 http://www.baikundo.co.jp/tag/%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E9%81%93%E8%AA%89/

- 六十一名香|用語解説-お香販売・通販・専門店店-石川県金沢市 - アロマ香房 焚屋 https://www.aroma-taku.com/page/1993

- 香道 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E9%81%93

- 1,500年の和の香りの歴史をいろどる至高の香木「伽羅」を聞く スティックタイプの「伽羅のお香」をつくりました|麻布 香雅堂 - note https://note.com/kogado/n/n8c1f61d21f6e

- 「香木(こうぼく)」お香のもととなる伝統的な素材|日本の香りの素材 | Discover Japan https://discoverjapan-web.com/article/143797

- 初めての香遊び - 御家流香道 桂雪会 http://www.keisetsukai.jp/howto/

- 逍遙遊 - 香港人文學會 http://hksh.site/duh/ca01.htm

- 逍遙- 道教文化中心資料庫 https://zh.daoinfo.org/index.php?title=%E9%80%8D%E9%81%99&variant=zh-hant

- 內篇: 逍遙遊- 中國哲學書電子化計劃- 莊子 https://ctext.org/zhuangzi/enjoyment-in-untroubled-ease/zh

- 逍遙遊| 遵理學校Beacon College https://www.beacon.com.hk/%E9%80%8D%E9%81%99%E9%81%8A/

- ご縁で結ばれた、神秘の和の香り 1/2 - yoggy air - スタジオ・ヨギー https://air.studio-yoggy.com/magazine/article/20181110-01

- 鎌倉と「香り」の深い関係とは - 江の島・鎌倉ナビ https://enokama.jp/feature/6859/

- お香の歴史 | 香源 | お香・お線香・香木・数珠の専門 | KOHGEN https://www.kohgen.com/okoh_history

- 季刊『禅文化』第248号 -特集 戦国武将と禅僧- が刊行 されました。 | 乾徳山 恵林寺 https://erinji.jp/news/201805101217

- 武家社会で確立された「香道・香文化」を概説してみた - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/332

- 香りの歴史〈鎌倉~戦国時代②〉織田信長は伝説の香木「蘭奢待」で天下統一を世に知らしめた!? | Discover Japan https://discoverjapan-web.com/article/143589

- 三条西実隆(サンジョウニシサネタカ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E6%9D%A1%E8%A5%BF%E5%AE%9F%E9%9A%86-18127

- 三条西家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%9D%A1%E8%A5%BF%E5%AE%B6

- 山城国京都三条西家文書目録 https://www.nijl.ac.jp/info/mokuroku/68-3-1.pdf

- 三条西実隆 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E4%B8%89%E6%9D%A1%E8%A5%BF%E5%AE%9F%E9%9A%86

- 香、満ちました - 実践女子大学 https://www.jissen.ac.jp/society/study/citizen/holding/i3sd700000012pct-att/H30_nichikomi_houkoku.pdf

- 香の木所に就て - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E9%A6%99%E3%81%AE%E6%9C%A8%E6%89%80%E3%81%AB%E5%B0%B1%E3%81%A6

- 白檀の香り http://www.shikokutokushi.co.jp/byakudan.html

- 淡路島のお香 武士伝 103 - 裕次郎(有煙) [14本入り] お線香 線香 https://store.shopping.yahoo.co.jp/colour-harmony/fcb103.html

- 禅と武士とスティーブ・ジョブズ - KENGOWEST https://shop.kengowest.com/blogs/kgw-magazine/%E7%A6%85%E3%81%A8%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E3%81%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%96-%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%96%E3%82%BA

- 森林浴から芳香生理学そして環境香学(2) | 和の香り | 漢方を知る https://www.kigusuri.com/kampo/asano/asano_40.html

- 織田信長も欲した天下の名香「蘭奢待」/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/18312/

- その香木の名は『蘭奢待』。天下人・徳川家康殿はなぜ切り取らなかったのか? https://san-tatsu.jp/articles/249513/

- 【梅栄堂】天下人のお香シリーズ,堺線香 - 堺伝匠館 https://www.emallsakai.com/SHOP/H-0262.html

- 徳川家康公所用「重要文化財 香木 伽羅(きゃら)」・「重要文化財 鷺蒔絵香具箱 内小箱」特別展示のお知らせ - 久能山東照宮 https://www.toshogu.or.jp/news/post_30.php

- 武士道アロマを仕入れる | ECモールに無い商品の仕入れならorosy https://careers.orosy.com/item/584e1200-dd0d-4616-97da-1479a5a0f3f6

- 蘭奢待(らんじゃたい)・織田信長・正倉院展・伽羅・沈香の香木-麒麟(きりん)がくる - アロマ香房 焚屋 https://www.aroma-taku.com/page/34

- 蘭奢待・真清田神社の蘭奢待 - 茶香逍遥 https://watayax.com/2018/05/07/rannjatai/

- なぜ、武士に茶の湯が? http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/social0_26.pdf

- 【楽天市場】豊臣秀吉のお香 武将シリーズ 日本製 Made in JAPAN 梅栄堂 線香 仏事 芳香 お線香 秀吉 武将 : ANS 楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/a-n-s/toyotomi-hideyosi-okou/

- 【楽天市場】お香 武将 豊臣秀吉 沈香の香り 短寸スティック60本入 梅栄堂 / ばいえいどう baieido とよとみひでよし 沈水香木 本物 室内香 癒し リフレッシュ リラクゼーション 瞑想 読書 人気 香木 漢薬 生薬 インセンス アロマ 部屋焚き 日本製 国内生産 / 紡屋燈香 ほうやとうか https://item.rakuten.co.jp/houya-tohka/000000003314/

- 豊臣秀吉のお香 | 大阪城オンラインショップ https://osakacastleonlineshop.com/item-detail/617335

- 徳川家康のお香 https://www.kaori.co.jp/tokugawa.html

- 香木コレクター 徳川家康について - 香源 https://www.kohgen.com/column/tokugawaieyasu/

- 初心者必見「香道」とは?やり方や歴史、香木についてご紹介(香道入門) | ワゴコロ https://wa-gokoro.jp/accomplishments/Kodo/

- 宇和島伊達家伝来の美術品の中でも特に有名な「香木 銘『柴舟』(しばふね)と『唐物小茄子茶入』(からものこなすちゃいれ)を展示しています。この品は - 伊達博通信 http://datehaku.blogspot.com/2014/02/

- 柴舟 - FC2 http://yorozuscrap.web.fc2.com/kouzatugaku10.htm

- 伊達とは何か<1> 時代を超えて伊達を語る | 奥州・仙台 おもてなし集団 伊達武将隊 https://datebusyou.jp/date_toha/5978/

- 【仙台藩伊達家の能7】能《兼平》から政宗が名付けた香木「柴舟」 - 能楽と郷土を知る会 https://nohgaku-kyodo.com/nohgaku-history/masamune-shibafune

- 【戦国アロマ】伊達政宗香 | 戦国武将をアロマの香りで再現! https://www.sengoku-aroma.com/

- 『宗湛日記』の世界――神屋宗湛と茶の湯 https://ajih.jp/backnumber/pdf/14_02_02.pdf

- 【茶人】津田宗及 | 池袋に近い板橋「橋袋」の茶道の教場《月桑庵》~習心帰大道~ https://ameblo.jp/darkpent/entry-12730977014.html

- 香合について|ハマってしまう愛らしさの魅力 | 富山県・石川県・福井県で美術品買取・ブランド品買取・金買取・骨董品買取、相談は骨董買取ラボへ https://kottoukaitori-labo.com/topics/3092/

- 松屋名物﹁白鷺緑藻図﹂考 https://nara-wu.repo.nii.ac.jp/record/2001995/files/issn09132201v37pp148-137.pdf

- 利休居士伝書(昨日の続き) - 直心軒お茶三昧 - Seesaa https://jikishinken.seesaa.net/article/201202article_3.html

- 『多聞院日記』天正10年6月3日条の「細川殿」とは誰か https://monsterspace.hateblo.jp/entry/hosokawadono

- 『多聞院日記』について知りたい。 - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000103014

- 義演准后日記 - 京都 醍醐寺 文化財アーカイブス|出版物のご案内 https://www.daigoji.or.jp/archives/publication/list_002.html

- 史料纂集古記録編 第48回配本 義演准后日記1 - 八木書店 出版物・古書目録 https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/641

- 千鳥の香炉 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E5%8D%83%E9%B3%A5%E3%81%AE%E9%A6%99%E7%82%89

- 第57号 - 遠山記念館 https://www.e-kinenkan.com/tayori/vol57.pdf

- 香道とは - 株式会社 日本香堂 https://www.nipponkodo.co.jp/iyashi/culture/about.php

- 香りを”聞く”ー 御家流香道講師 堀井暁蓉さん|インタビュー - 京都きもの市場 https://www.kimonoichiba.com/media/column/372/