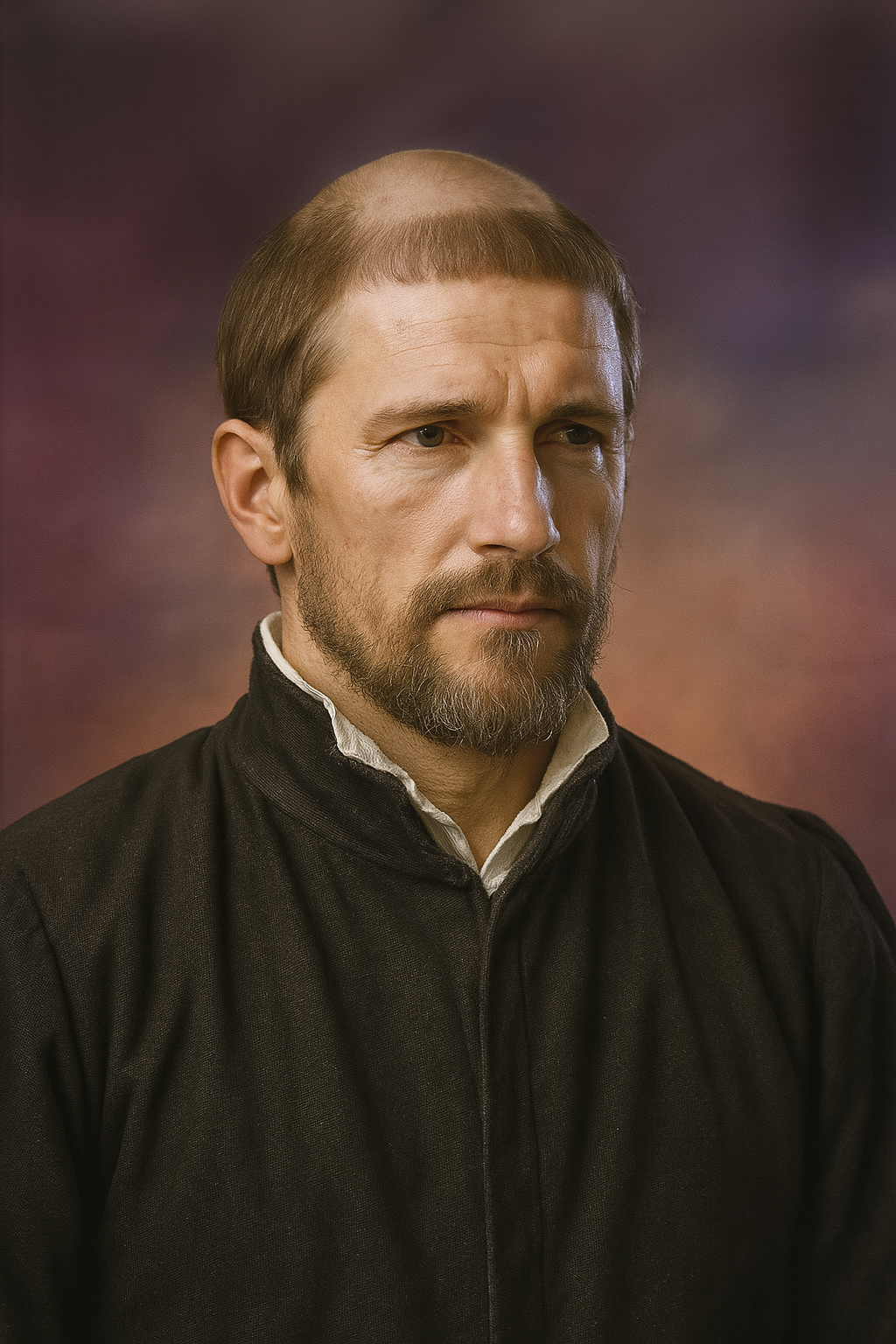

フランシスコ・ザビエル

フランシスコ・ザビエルはイエズス会宣教師。1549年鹿児島に上陸し日本でキリスト教布教を開始。京都での挫折後、山口の大内義隆に謁見し布教を許可され、豊後の大友宗麟にも招かれた。

戦国日本の使徒フランシスコ・ザビエル:その生涯、思想、遺産の包括的考察

序章:大航海時代の邂逅 ― 異世界としての日本とザビエル

16世紀、世界は大きな変革の時代を迎えていた。ポルトガルとスペインを先駆けとするヨーロッパ諸国は、羅針盤と航海術の革新を背景に、未知の海域へと乗り出す「大航海時代」の只中にあった 1 。この動きは、ヨーロッパ中心の世界観を根底から覆し、アフリカ、アジア、アメリカ大陸との間に新たな航路を開拓した 2 。時を同じくして、ヨーロッパではマルティン・ルターに始まる宗教改革の嵐が吹き荒れ、カトリック教会はその権威を大きく揺さぶられていた。この危機に対し、カトリック教会は失われたヨーロッパでの勢力を補うべく、海外での新たな信徒獲得に活路を見出し、強固なカトリック国であったポルトガルやスペインの探検航海に、使命感に燃える宣教師たちを帯同させたのである 1 。

一方、その頃の日本は、室町幕府の権威が完全に失墜し、「応仁の乱」以降、各地の戦国大名が覇を競う群雄割拠の時代であった 5 。中央集権的な権力が不在であるこの政治的状況は、後に来航する宣教師たちの布教戦略に複雑な影響を及ぼすことになる。彼らは統一された「国王」ではなく、各地で独立した権力を持つ大名たちと個別に交渉する必要に迫られたのである。

1549年、フランシスコ・ザビエルの鹿児島上陸は、このような二つの異なる歴史的文脈を持つ世界が、初めて本格的に、そして継続的に接触した画期的な出来事であった 7 。それは単なる一個人の渡航ではなく、宗教、貿易、文化、そして軍事技術が不可分に結びついた、複雑で多岐にわたる日欧交渉史の幕開けを告げるものであった。本報告書は、このフランシスコ・ザビエルという人物の生涯を、その出自から思想、日本での具体的な活動、そして後世に与えた光と影に至るまで、多角的に検証し、その歴史的実像を徹底的に解明することを目的とする。

【表1:フランシスコ・ザビエル 主要年譜】

|

年 |

年齢 |

主要な出来事 |

典拠 |

|

1506年 |

0歳 |

4月7日、ナバラ王国のハビエル(ザビエル)城にて誕生。 |

9 |

|

1512年 |

6歳 |

ナバラ王国がカスティーリャ王国に併合される。 |

11 |

|

1525年 |

19歳 |

パリ大学サント・バルブ校に入学。 |

9 |

|

1534年 |

28歳 |

イグナチオ・デ・ロヨラらと共にモンマルトルの丘で誓願を立てる(イエズス会創設の起源)。 |

12 |

|

1537年 |

31歳 |

ヴェネツィアにて司祭に叙階される。 |

12 |

|

1540年 |

34歳 |

イエズス会が教皇パウルス3世により正式に認可される。 |

3 |

|

1541年 |

35歳 |

ポルトガル国王の依頼で、教皇使節としてインドへ向けてリスボンを出航。 |

12 |

|

1542年 |

36歳 |

インドのゴアに到着。アジアでの布教活動を開始。 |

12 |

|

1547年 |

41歳 |

マラッカにて日本人アンジロー(ヤジロウ)と出会い、日本布教を決意。 |

16 |

|

1549年 |

43歳 |

8月15日、アンジローらの案内で鹿児島に上陸。日本初のキリスト教布教を開始。 |

13 |

|

1551年 |

45歳 |

山口で大内義隆に謁見し、布教を許可される。その後、豊後の大友宗麟に招かれる。 |

19 |

|

1552年 |

46歳 |

中国布教を目指すが、広東沖の上川島にて12月3日に病没。 |

11 |

|

1619年 |

- |

教皇パウルス5世により列福される。 |

11 |

|

1622年 |

- |

教皇グレゴリウス15世により列聖され、聖人の列に加えられる。 |

11 |

第1章:ザビエル、その黎明期 ― ナバラの貴族からイエズス会士へ

ナバラ王国の貴族としての出自

フランシスコ・ザビエルは、1506年4月7日、ピレネー山脈の麓に位置するナバラ王国のザビエル城で生を受けた 9 。父はナバラ王国の宰相を務めたフアン・デ・ハッスー、母はザビエル城の相続人であったマリア・デ・アスピルクエタという、有力な貴族の家系の末子であった 9 。彼は厳格なカトリックの家庭環境で育ったが、その幼少期は政治的な激動の時代と重なっていた。フランスとスペインという二大国に挟まれた小国ナバラは、1512年にその大部分をスペイン(カスティーリャ王国)に併合され、ザビエルの一族もこの動乱に翻弄されることとなる 11 。父フアンはこの激動の中で世を去り、一族は祖国の独立を巡る複雑な争いの中で苦難の道を歩んだ 11 。

パリ大学での野心と転機

1525年、19歳になったザビエルは、一族の再興への期待を背負い、ヨーロッパ屈指の名門パリ大学へと留学する 9 。サント・バルブ校で学んだ彼は、当初、学問での成功やスポーツでの名声(走り高跳びの選手として名を馳せたという逸話も残る 9 )を求め、世俗的な名誉と栄達を追い求める野心的な青年であった 21 。彼の心にあったのは、神への奉仕ではなく、自らの才覚によって失われた一族の栄光を取り戻すことであった。

イグナチオ・デ・ロヨラとの出会い

この野心的な青年の人生に決定的な転機をもたらしたのは、大学で同室となった15歳年上のバスク人、イグナチオ・デ・ロヨラとの出会いであった 21 。ロヨラは、かつてはザビエル同様に武勲を求める騎士であったが、戦闘で足に重傷を負いその道を断たれた後、療養中に読んだキリストや聖人たちの伝記に感化され、劇的な宗教的回心を遂げた人物であった 14 。彼は世俗の栄誉の虚しさを悟り、「神のより大いなる栄光のために (

Ad majorem Dei gloriam)」生きるという新たな目標を見出していた 3 。当初、ザビエルはロヨラの敬虔な生き方に反発を覚えていたが、ロヨラの粘り強い説得と、その卓越した霊的指導力に次第に心を動かされていく。

この精神的変容の背景には、ザビエルが「没落貴族」であったという出自が深く関わっていると推察される。祖国を失い、世俗的な栄達の道にも限界を感じ始めていた彼にとって、ロヨラが提示した「神の兵士」として全世界を舞台に霊的な戦いを繰り広げるというヴィジョンは、彼の野心を満たす、より壮大で普遍的な目標として映ったのかもしれない。それは、失われた地上の王国に代わる、神の王国を建設するという、新たな「聖なる戦い」への渇望を掻き立てるものであった。

イエズス会の創設

やがてザビエルは名誉も財産も捨て、キリストに従う生き方を選ぶことを決意する 21 。1534年8月15日、ロヨラとザビエル、そしてピエール・ファーヴルを含む7人の同志は、パリのモンマルトルの丘に集い、聖堂で「清貧、貞潔、エルサレムへの巡礼(それが叶わない場合は教皇の指示に従う)」という誓願を立てた 12 。この「モンマルトルの誓い」が、後にカトリック教会史に大きな足跡を残すことになるイエズス会の原点である 13 。

1537年にヴェネツィアで司祭に叙階された後 12 、彼らの同志的結合は1540年、教皇パウルス3世によって正式な男子修道会「イエズス会 (

Societas Jesu)」として認可された 3 。イエズス会は、教皇への絶対的な服従、軍隊的とも評される厳格な規律、そして何よりも世界各地での宣教活動を最重要視する、戦闘的な組織であった 3 。ザビエルは、その創設メンバーの一人として、この新たな修道会の中核を担い、自らの生涯を世界宣教に捧げる道を歩み始めることになる。

第2章:東方への道 ― インド、マラッカでの宣教と日本人アンジローとの出会い

アジアへの派遣

イエズス会が正式に認可されると、その世界宣教への情熱は直ちに行動に移された。1541年4月7日、奇しくも自らの35歳の誕生日に、ザビエルはポルトガル国王ジョアン3世からの強い要請を受け、初代の教皇使節およびイエズス会東インド管区長として、アジア布教の先駆者となるべくリスボン港を出航した 12 。彼の使命は、ポルトガルが東方に築いた交易拠点を通じて、キリスト教の教えを広めることであった。

インド・ゴアでの活動

約1年にも及ぶ困難な航海の末、1542年5月6日にザビエルはポルトガル領インドの首府ゴアに到着した 12 。ゴアは当時のアジアにおけるポルトガルの政治・経済・宗教の中心地であった。ザビエルはここを拠点とし、既存の聖パウロ学院を宣教師養成所として整備する一方、インド南部の沿岸地域やモルッカ諸島(香料諸島)まで足を延ばし、精力的に布教活動を展開した 13 。

しかし、インドでの活動は彼の理想通りには進まなかった。彼は書簡の中で、現地の住民の文化や生活水準に対し、時に失望の念を吐露している 26 。さらに深刻だったのは、ゴアに住むポルトガル人入植者たちの信仰心の薄さであった。彼は、多くのポルトガル人がキリスト教徒としての模範を示すどころか、公然と現地の宗教やイスラム教の習慣を取り入れていることに憤り、風紀の乱れを正すために本国に宗教裁判所の設置を要請する書簡を送っている 23 。この事実は、彼の純粋な信仰と、植民地社会の混沌とした現実との間に存在した深い溝を物語っている。

マラッカでの運命の出会い

インドでの布教活動に一定の限界を感じ始めていたザビエルの前に、新たな地平を切り開く出会いが訪れる。1547年12月、東南アジアの国際交易港マラッカの教会で、彼は一人の日本人と運命的な出会いを果たした 13 。その男の名は、アンジロー(ヤジロウとも記される)。鹿児島出身の彼は、故郷で殺人を犯し、罪の意識に苛まれながら海外へ逃亡してきた人物であった 17 。彼は自らの罪が赦される道を求め、高徳の神父として噂に聞いていたザビエルを訪ねてきたのであった 15 。

日本布教への決意

ザビエルは、アンジローの話に深く耳を傾けた。そして、この一人の日本人の中に、これまで出会った他のアジアの人々とは異なる、際立った資質を見出した。アンジローの理知的で探究心に満ちた態度、そして彼が語る日本の文化水準の高さ、人々の道徳観に、ザビエルは深く感銘を受けたのである 29 。彼は書簡の中で、「もしも日本人すべてがアンジロウのように知識欲が旺盛であるなら、新しく発見された諸地域のなかで、日本人はもっとも知識欲の旺盛な民族であると思います」と記している 29 。

この出会いは、ザビエルにとってまさに天啓であった。インドでの経験から、彼はキリスト教の深遠な教えは、文化的に成熟した民族にこそ真に理解されるはずだと考えていた。アンジローという一個人の姿に、彼は「理想の布教対象」としての日本民族全体の姿を投影したのである。この、ある種の理想化とも言える強い確信が、彼の情熱に火をつけた。「この国の人びとは今までに発見された国民の中で最高であり、日本人より優れている人びとは、異教徒のあいだでは見つけられないでしょう」 11 。この絶賛の言葉は、インドでの経験との鮮やかな対比から生まれたものであった。

ザビエルは直ちにアンジローをゴアの聖パウロ学院に送り、神学やポルトガル語の教育を施した 15 。1548年、アンジローは二人の日本人従者と共に洗礼を受け、「パウロ・デ・サンタ・フェ」という洗礼名を授かった 15 。準備は整った。ザビエルは、この初めての日本人キリスト教徒を案内人として、未知の国、日本へと向かうことを固く決意したのである。

第3章:日本布教の第一歩 ― 鹿児島での期待と障壁

1549年8月15日、聖母被昇天の祝日。フランシスコ・ザビエル、コスメ・デ・トーレス神父、フアン・フェルナンデス修道士、そして案内人であるアンジローとその従者たちを乗せたジャンク船は、約4ヶ月の航海を経て、ついに日本の地、薩摩国鹿児島に到着した 13 。これが、日本における組織的なキリスト教布教の始まりであった。

【表2:ザビエルの日本滞在中の行程と主要な出来事(1549-1551年)】

|

滞在地 |

期間(推定) |

主要な会見者 |

主な出来事と成果/障壁 |

典拠 |

|

鹿児島 |

1549年8月 - 1550年8月 |

島津貴久、忍室和尚 |

貴久より布教許可を得る。忍室和尚との宗教対話。仏僧の反発と貴久による禁教令により、布教は停滞。信者約100人。 |

18 |

|

平戸 |

1550年9月 - 1550年11月 |

松浦隆信 |

領主の歓迎を受け、布教活動を行う。比較的自由な活動が許される。 |

35 |

|

山口(1回目) |

1550年11月 - 1550年12月 |

大内義隆 |

粗末な身なりで謁見を求めたため、布教許可を得られず。 |

19 |

|

京都 |

1551年1月 |

(謁見できず) |

天皇・将軍への謁見を試みるも、戦乱で荒廃した都では目的を果たせず挫折。 |

5 |

|

平戸 |

1551年3月 |

松浦隆信 |

京都からの帰途、再び立ち寄る。 |

36 |

|

山口(2回目) |

1551年4月 - 1551年9月 |

大内義隆 |

豪華な献上品を持参し、布教を正式に許可される。大道寺を拠点とし、約500人が受洗する大成功を収める。 |

19 |

|

豊後 |

1551年9月 - 1551年11月 |

大友宗麟 |

宗麟の招きで訪問。布教を許可され、後の豊後キリシタン発展の礎を築く。 |

20 |

鹿児島上陸と島津貴久との会見

上陸後、ザビエル一行はまずアンジローの故郷という縁を頼りに、薩摩の領主である島津貴久との会見を求めた。1549年9月29日、ザビエルは伊集院の一宇治城にて貴久に謁見し、布教の許可を正式に得ることができた 18 。ザビエルの書簡によれば、貴久は彼らを丁重にもてなし、キリスト教の教えに関心を示したという 32 。そして数日後には、領民の中でキリスト信者になりたい者は自由になってよい、との許可を出した 32 。理想の布教地と信じてやってきたザビエルにとって、幸先の良いスタートであった。

仏僧との対話と対立

ザビエルは鹿児島滞在中、島津家の菩提寺であった福昌寺の第15代住職、忍室和尚と親しく交流し、頻繁に宗教的な対話を行った 33 。忍室は学識豊かで人望厚い高僧であり、ザビエルは彼に敬意を払っていた。二人の対話の中心的なテーマは「霊魂の不滅」であった 33 。ザビエルはキリスト教の教えを説いたが、忍室は霊魂が不滅であるか肉体と共に滅びるかについて態度を決めかね、ある時は肯定し、ある時は否定するなど、禅僧らしい捉えどころのない姿勢を示したという 33 。

当初、地元の仏僧たちは、ザビエル一行を仏教発祥の地である天竺(インド)から来た高徳の僧侶と思い込み、歓迎した 42 。しかし、対話が進むにつれて、彼らの教えが仏教とは全く異なるものであることが明らかになっていく。特に、キリスト教が仏教の一部の宗派で容認されていた男色を厳しく罪として断じたことなどは、深刻な対立の火種となった 43 。

言葉の壁と禁教令

ザビエルにとって最大の障壁は、深刻な言語の壁であった。彼は書簡の中で「今、私たちは彼らの間に、彫像のように突っ立っているだけです」と、もどかしい胸の内を吐露している 41 。布教はもっぱらアンジローの通訳に頼らざるを得なかったが、その通訳が後に大きな誤解を生む原因ともなった。

約1年間の滞在で、ザビエルが洗礼を授けたのは100人ほどに過ぎなかった 15 。領主である島津貴久の関心も、キリスト教の教義そのものより、宣教師が呼び込むであろうポルトガル船との貿易による経済的利益にあった 35 。しかし、期待されたポルトガル船は、より良港であった平戸など薩摩以外の港に入港するようになった 18 。貿易による実利が見込めなくなると、貴久にとってザビエルを保護する理由は薄れた。それに加え、信者を奪われることを恐れた領内の仏教勢力からの反発が日増しに強まっていった 34 。こうした状況の変化を受け、貴久はついに領内でのキリスト教布教を禁止する禁教令を発布した 18 。これにより、ザビエルは鹿児島での活動を断念し、新たな布教地を求めて旅立つことを余儀なくされたのである。

この鹿児島での経験は、ザビエルにとって日本布教の困難さを痛感させるものであった。彼は、大名の歓心を得るためには単なる教えだけでは不十分であり、彼らが求める「実利」と結びつける必要があること、そして既存の宗教勢力との思想的・社会的な対立は避けられないという、二つの重要な現実を学んだ。この初期の挫折こそが、彼の布教戦略をより現実的かつ計算高いものへと変化させる、重要な契機となったのである。

第4章:「西の京」山口での飛躍 ― 献上品の戦略と文化的影響

京での挫折と戦略転換

鹿児島を追われたザビエルは、次なる一手として日本の最高権威者からの布教許可を得ることを目指した。イエズス会の布教方針は、まずその国の支配者を改宗させ、そこから民衆へと教えを広めるというトップダウンのアプローチを基本としていたからである 47 。彼は平戸を経て、1550年末に日本の首都である京都へと向かった。

しかし、彼が目の当たりにしたのは、応仁の乱以降の戦乱で荒廃しきった都の姿であった 5 。天皇(後奈良天皇)や室町幕府の将軍(足利義輝)の権威は地に落ち、彼らに謁見することすら叶わなかった 5 。わずか11日間の滞在で、ザビエルは失意のうちに京都を去る 48 。この苦い経験は、彼に二つの重要な教訓を与えた。第一に、当時の日本の実質的な権力は、もはや中央の天皇や将軍ではなく、地方で勢力を持つ有力大名が握っているということ。第二に、日本の貴人との会見においては、みすぼらしい旅装では相手にされず、儀礼を重んじ、相手の歓心を買うための献上が極めて重要であるということであった 19 。

大内義隆への再謁見と献上品

京都での失敗から学んだザビエルは、布教戦略を劇的に転換する。彼は、中国地方から九州北部にまで勢力を広げ、「西の京」と称されるほどの繁栄を誇る山口を治める大大名、大内義隆に狙いを定めた 49 。1551年4月、ザビエルは再び山口を訪れる。しかし、その姿は以前とは全く異なっていた。彼は一行を美麗な服装で飾り、本来であれば天皇に捧げるために用意していた、当時の日本人にとっては驚異的ともいえる西洋の珍しい文物を携えていた 19 。

【表3:大内義隆への主要な献上品とその文化的・技術的意義】

|

献上品 |

文化的・技術的意義 |

典拠 |

|

自動で時を刻む時計 |

均質で客観的な時間の概念、神の創造した秩序を体現する精密機械技術の象徴。 |

19 |

|

望遠鏡 |

人間の視覚能力の劇的な拡張。天文学的知識(地動説など)の背景にある科学力を示唆。 |

19 |

|

眼鏡 |

人間の身体機能の補助という発想。高度なレンズ加工技術の証明。 |

19 |

|

洋琴(オルガン等) |

西洋音楽の和声(ハーモニー)の概念。複雑な構造を持つ楽器の製造技術。 |

19 |

|

ガラス製の水差し・鏡 |

当時の日本では製造困難であった透明なガラス製品。高度な化学・工芸技術。 |

19 |

|

小銃 |

鉄砲伝来から間もない日本における、最新の軍事技術。 |

19 |

|

葡萄酒(珍陀酒) |

キリスト教の典礼(ミサ)に不可欠な聖なる飲み物。ヨーロッパの醸造文化。 |

37 |

|

美しい装丁の書籍・絵画 |

活版印刷術、西洋の写実的な絵画技法(遠近法など)。 |

19 |

この献上品リストは、単なる贈答品の域を遥かに超えている。それは、ザビエルがもたらしたキリスト教の教えの背景にある、ヨーロッパ文明の科学技術力と文化的豊かさを具体的に示す、高度なプレゼンテーションであった。

布教の成功と大道寺

この戦略は見事に功を奏した。新しい文化を愛好する大内義隆は、これらの珍しい献上品の数々に大いに喜び、ザビエルに対して全面的な布教の許可を与えた 19 。さらに、住居兼布教の拠点として、廃寺となっていた大道寺を提供した 19 。この大道寺は、日本における最初の常設の教会堂となり、同年には日本で初めてのクリスマスの祝祭が盛大に行われたと伝えられている 36 。

ザビエルは大道寺を拠点に精力的に辻説法を行い、その教えは多くの山口市民の心を捉えた。わずか2ヶ月ほどの間に、受洗者は500人を超えたという 38 。これは、鹿児島での1年間の成果を遥かに凌ぐものであり、ザビエルの戦略転換がもたらした劇的な成功であった。

南蛮文化の導入

ザビエルがもたらした時計や望遠鏡といった品々は、単に大名の好奇心を満たしただけではなかった。それらは「南蛮文化」として、当時の日本社会に大きな知的衝撃を与えた 52 。時計は自然のリズムとは異なる均質な時間の概念をもたらし、望遠鏡は人間の認識世界の限界を押し広げた。これらの文物は、キリスト教という宗教が、単なる精神的な教えではなく、高度な科学技術や豊かな芸術と一体のものであることを雄弁に物語っていた 2 。山口での成功は、ザビエルが日本の封建的な権力構造と、贈答儀礼に象徴される文化的価値観を深く理解し、それに巧みに適応した結果であった。この「実利(貿易)や文化的魅力をセットで提供する」という布教モデルは、後のイエズス会の日本における成功方程式の原型となったのである。

第5章:キリシタン王国の萌芽 ― 豊後における大友宗麟の庇護

大友宗麟による招聘

山口での目覚ましい成功は、たちまち九州の他の有力大名の耳にも届いた。周防の大内氏と覇権を争っていた豊後(現在の大分県)の領主、大友義鎮(後の宗麟)もその一人であった 54 。キリスト教そのものへの関心と、何よりもポルトガルとの南蛮貿易がもたらすであろう莫大な利益に魅力を感じた宗麟は、1551年9月、山口に滞在していたザビエルを自らの本拠地である府内(現在の大分市)へと招いた 20 。

南蛮貿易の拠点としての繁栄

宗麟はザビエル一行を盛大に歓迎し、領内での自由な布教活動を許可した 40 。この歴史的な会見を機に、府内の港にはポルトガル船が頻繁に来航するようになり、府内は長崎が開港するよりも約20年早く、日本における南蛮貿易の一大拠点として空前の繁栄を遂げることとなる 58 。その国際的な重要性はヨーロッパにまで伝わり、当時の世界地図には九州全体が「BVNGO(豊後)」と記されるほどであった 57 。宗麟は、この貿易を通じて得た利益を元手に、九州六カ国を支配下に置く最大版図を築き上げた 39 。

イエズス会の社会事業

ザビエル自身は、豊後にはわずか2ヶ月ほど滞在しただけで、日本での布教活動を後任のコスメ・デ・トーレス神父らに託し、インドへと旅立った 20 。しかし、彼が築いた宗麟との良好な関係は、その後の豊後におけるキリスト教の発展にとって決定的に重要な礎となった。

後継の宣教師たちは、宗麟の強力な庇護のもと、府内に教会(ダイウス堂)を建設しただけでなく、日本初となる様々な社会事業を展開した 58 。ポルトガル人医師でもあったルイス・デ・アルメイダは、宗麟の支援を得て、貧困のために捨てられた乳幼児を保護するための育児院や、西洋式の外科手術を行う日本初の総合病院を設立した 20 。これらの施設では、貧しい人々には無料で医療が施され、その運営は「ミゼリコルディア」と呼ばれる信徒による慈善団体(ボランティア組織)が担った 20 。さらに府内の教会では、日本人による聖歌隊が組織され、ビオラなどの西洋楽器が演奏され、西洋演劇が上演されるなど、府内はまさに南蛮文化が花開く中心地となったのである 56 。

宗麟の改宗と豊後キリシタンの発展

宗麟自身は、長らく禅宗に帰依しており、すぐにはキリスト教に改宗しなかった 58 。しかし、彼は一貫してキリスト教を厚く保護し続けた。そして1578年、48歳にしてついに洗礼を受けることを決意する。その洗礼名は、彼が深く尊敬していたザビエルにちなんで、自ら「フランシスコ」を選んだと言われている 58 。領主である宗麟の改宗は、豊後のキリスト教共同体に絶大な影響を与えた。それまで農民が中心であった信者の数は、宗麟の受洗後、家臣などの武士階級にも広がり、爆発的に増加した 20 。

ザビエルの役割は、彼自身が直接洗礼を授けた人数以上に、強力な庇護者である大友宗麟との間に信頼関係を築き、後継者たちが活動するための扉を開いた「触媒」としてのものであった。彼が蒔いた一粒の種は、豊後の地で、単なる宗教団体に留まらない、医療や福祉といった社会システムそのものに変革をもたらす可能性を秘めた「キリシタン王国」とも称されるほどの大きな実を結ぶことになったのである。

第6章:思想の衝突 ― ザビエルの日本人観と「デウス」を巡る葛藤

ザビエルの日本人観

フランシスコ・ザビエルがヨーロッパの仲間へ宛てた書簡には、日本人に対する驚きと称賛の言葉が一貫して綴られている。「この国の人びとは今までに発見された国民の中で最高であり、日本人より優れている人びとは、異教徒のあいだでは見つけられないでしょう」 11 。彼は日本人を「親しみやすく、一般に善良で悪意がない」と評し、貧しいことを不名誉としない清貧の精神や、「驚くほど名誉心の強い」武士道の精神を高く評価した 11 。特に彼が感銘を受けたのは、日本人の知的水準の高さ、とりわけ識字率の高さであった。「大部分の人は読み書きができますので、祈りや教理を短時間に学ぶのにたいそう役立ちます」と記し、布教の成功を確信していた 60 。

しかし、その知的好奇心の旺盛さゆえに、日本の知識人や仏僧たちからは、彼の説く教えに対して極めて鋭く、本質的な問いが投げかけられることになった。ザビエルは書簡の中で「もう精根尽き果てた。自分の限界を試された」と、その苦悩を吐露しており、日本人への高い評価と、布教の困難さとの間で葛藤していた様子が窺える 64 。

「大日」から「デウス」へ

ザビエルの日本布教における最大の思想的転換点は、神の呼称を巡る問題であった。来日当初、彼は案内人アンジローの助言に従い、キリスト教の唯一神を、日本の仏教、特に真言宗で用いられる「大日(だいにち)」という言葉で訳して説いていた 48 。これは、現地の文化に寄り添おうとする試みであったが、根本的な誤解に基づいていた。

1551年、山口で布教を行っていた際、ある知識人から「あなたの説く創造主としての『大日』と、我々が知る仏教の『大日如来』は全く異なる概念である」と指摘され、ザビエルは大きな衝撃を受ける 48 。仏教における大日如来は、宇宙の真理そのものが仏格化した法身仏であり、人格を持った万物の創造主ではない。さらに、一部では「大日」が卑猥な意味合いを持つ隠語としても使われていることを知らされ、彼は自らが悪魔の策略にはまっていたとさえ感じた 65 。

熟考の末、ザビエルは日本語にはキリスト教の神を表すにふさわしい言葉は存在しないと結論付けた。そして、ラテン語の「Deus」をそのまま音写した「デウス」という言葉を用いることを決断する。彼はそれまで使っていた「大日」をはじめとする仏教用語を一切放棄し、公の場でそれまでの説教が誤りであったことを認める取り消しの説教を行ったのである 48 。

この「大日」から「デウス」への変更は、単なる翻訳の問題に留まらない。それは、当初の「融和的アプローチ」から、キリスト教の独自性と唯一性を強調する「対決的アプローチ」へと、ザビエルの布教戦略が大きく舵を切ったことを象徴する出来事であった。

仏僧との宗教論争

この戦略転換は、キリスト教と日本の伝統宗教、特に仏教との違いを明確にし、両者の間の思想的対立を先鋭化させた。各地で仏僧との「宗論」と呼ばれる宗教論争が繰り広げられた 34 。論争の核心にあったのは、主に以下のような、キリスト教神学の根幹に関わる問いであった。

- 神義論の問題: 全知全能で善なる唯一の神(デウス)が、なぜこの世界に悪や苦しみ、地獄を創ったのか 6 。

- 霊魂不滅の問題: キリスト教は霊魂の不滅を説くが、人間の知性や記憶は肉体の衰えと共に衰える。肉体が滅びた後に、どうして霊魂だけが不滅でありうるのか 6 。

- 救済の普遍性の問題: もしデウスが真に慈悲深い神であるならば、なぜこれまで何世紀もの間、日本人を見捨ててきたのか。キリスト教を知らずに亡くなった我々の祖先たちは、救われることなく地獄に落ちたというのか 6 。

これらの問いは、ザビエルとその仲間たちを大いに悩ませた。特に祖先の救済の問題は、祖先崇拝の念が強い日本人にとって、キリスト教を受け入れる上での大きな精神的障壁となった。

仏教・神道への批判的態度の形成

当初は日本の宗教に対しても一定の敬意を払っていたザビエルであったが、こうした論争を重ねる中で、次第にその態度を硬化させていく。彼は、当時の日本の僧侶の一部が戒律を破り、飲酒や性交渉を行うなど堕落していることを厳しく弾劾した 38 。そして最終的には、日本人が崇拝する釈迦や阿弥陀といった仏たちを「人間ではなく、まったく悪魔たちの作りごと」「偽りの神」と断じ、キリスト教の神のみが真実であると説く、極めて排他的な姿勢を鮮明にした 26 。

この対決的な態度は、キリスト教のアイデンティティを日本社会において明確にした一方で、深刻な宗教的摩擦を生み出す原因ともなった。後の時代に一部のキリシタン大名や信徒が寺社破壊といった過激な行動に出た背景には、ザビエルによって植え付けられた、こうした排他的な宗教観が影響していた側面も否定できない 48 。ザビエルの思想的葛藤とそこから生まれた決断は、日本におけるキリスト教の独自性を確立すると同時に、日本社会との深刻な亀裂を生む両刃の剣であった。

第7章:未完の夢と不朽の遺産 ― 中国への挑戦、死、そして聖人へ

中国布教への志

日本での2年余りの布教活動を通じて、ザビエルは新たな、そしてより壮大な目標を抱くようになる。それは、巨大な文明国、中国での布教であった。彼がこの考えに至った直接のきっかけは、日本での論争中に浴びせられた一つの問いであった。「あなたの説く教えが真実であるならば、なぜ文化の源である中国の人々がそれを知らないのか」 48 。

ザビエルは、当時の日本人が学問、思想、文化のあらゆる面で中国を深く尊敬し、その権威を絶対視していることを痛感した。彼は、日本人の心を真に掴み、日本での布教を確固たるものにするためには、まずその文化的根源である中国をキリスト教化することが不可欠であると結論付けたのである 16 。この発想は、彼の布教戦略が単なる場当たり的なものではなく、東アジアという広大な文化圏を一つの連関したシステムとして捉える、極めて戦略的な構想に基づいていたことを示している。

上川島での最期

1551年11月、ザビエルは日本での布教活動をコスメ・デ・トーレス神父らに託し、インドのゴアへと一旦帰還した。そして翌1552年、彼は中国本土への入国という、当時としては極めて困難な挑戦を開始する 11 。しかし、当時の明朝は厳格な海禁政策(鎖国政策)を敷いており、外国人の入国を固く禁じていた。

ザビエルは、協力者を得て広東沖に浮かぶ上川島に辿り着き、そこから本土へ密入国する機会を待った 11 。しかし、約束の船は現れず、焦燥と疲労の中で彼は熱病に倒れた。そして1552年12月3日、夢の実現を目前にしながら、ただ一人の中国人協力者アントニオに見守られ、ザビエルは46年の生涯を閉じた 11 。

遺骸の奇跡と聖遺物

ザビエルの物語は、彼の死をもって終わりではなかった。むしろ、その死が新たな伝説の始まりとなった。彼の遺骸は、腐敗を防ぐために大量の生石灰と共に棺に納められ、島の海岸に埋葬された 11 。しかし、1553年2月に遺骸をマラッカへ移送するために掘り起こしたところ、驚くべきことに、その身体は全く腐敗しておらず、まるで生きているかのようであったという 11 。

この「奇跡」は、彼が神に選ばれた聖なる人物であることの証と見なされ、その聖人としての名声を不動のものにした。遺骸はマラッカを経て、1554年にゴアの聖パウロ聖堂に運ばれ、一般公開された 11 。現在、その遺骸はゴアのボム・ジェズ教会に安置されており、ガラスの棺を通してその姿を拝観することができる 13 。10年に一度、棺が開かれ、より間近での一般公開が行われることでも知られている 13 。

列福と列聖

ザビエルの死後、彼の取り次ぎによる数々の奇跡が報告された。特に、1614年にローマのイエズス会総長の命令で遺骸から右腕の下膊部が切断された際、死後60年以上経過しているにもかかわらず、その腕から鮮血がほとばしったという逸話は有名である 11 。これらの奇跡は、彼の列聖調査において重要な役割を果たした。

そして1619年10月25日、ザビエルは教皇パウルス5世によって「福者」の列に加えられ(列福)、ついに1622年3月12日、イエズス会の創設者である盟友イグナチオ・デ・ロヨラと共に、教皇グレゴリウス15世によって最高位の「聖人」として宣言された(列聖) 11 。

彼の劇的な最期と遺骸にまつわる奇跡の物語は、彼を単なる歴史上の宣教師から、超自然的な力を持つ崇敬の対象へと昇華させた。ザビエルの「聖遺物」として、切断された右腕はローマのジェズ教会に、右上膊はマカオに、そして歯や毛髪、骨の一部などがリスボン、ポルト、さらには東京の上智大学にも分納され、今日に至るまで世界中のカトリック信者によって崇敬されている 11 。彼の死は、イエズス会にとって敗北ではなく、後継者たちの士気を高め、その宣教活動の正当性を証明する、最も強力な精神的シンボルとなったのである。

第8章:歴史的評価 ― 聖人、先駆者、そして論争の的として

フランシスコ・ザビエルの歴史的評価は、彼をどの視点から見るかによって大きく異なる。彼は信仰の英雄であると同時に、文化交流の先駆者であり、また帝国主義時代の論争の的ともなる、極めて多面的な人物である。

「東洋の使徒」としての功績

カトリック教会において、ザビエルは疑いなく偉大な聖人であり、「東洋の使徒」として聖パウロにも比せられる存在である 13 。彼の不屈の精神と行動力は、インドから日本、そして中国へとキリスト教の福音を伝え、数多くの人々を信仰に導いた。その活動は、単なる宗教の伝播に留まらなかった。彼が日本に築いた礎の上に、後継のイエズス会士たちは、教育機関(セミナリヨやコレジオ)、医療施設(西洋式病院)、社会福祉施設(孤児院)などを設立し、日本の社会に大きな影響を与えた 20 。宗教、文化、科学技術を日本にもたらした東西文化交流の偉大な先駆者として、彼の功績は高く評価されている 52 。

後継者への影響と「適応主義」

ザビエルの日本での経験、特に日本人への高い評価と、文化や習慣を理解することの重要性の認識は、彼の後に日本布教の責任者となった巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノに決定的な影響を与えた 74 。ヴァリニャーノは、ザビエルの試行錯誤、とりわけ「大日」呼称問題の苦い教訓を踏まえ、「適応主義」と呼ばれる、より洗練された布教方針を確立した 76 。これは、ヨーロッパの習慣を一方的に押し付けるのではなく、宣教師が日本の言語、文化、礼儀作法を学び、それに自らを適応させるという画期的な方針であった 75 。ザビエルの経験がなければ、この柔軟な戦略は生まれなかったかもしれない。

批判的視点①:植民地主義との関連

一方で、ザビエルの活動を批判的に検証する視点も存在する。彼の宣教活動は、16世紀におけるポルトガルのアジアへの海洋進出という、帝国主義的な国策と分かちがたく結びついていた 25 。当時の宣教師たちは、交易船に乗ってアジアへ渡り、布教の許可と引き換えに貿易の利益を大名たちに提供した 2 。この「布教と貿易の一体化」は、結果として宣教師が植民地化の尖兵と見なされる側面を生んだ 80 。事実、後の豊臣秀吉が「バテレン追放令」を発した大きな理由の一つは、キリシタン大名と宣教師の強い結びつきが、スペインやポルトガルによる日本征服の第一歩ではないかという、強い警戒感であった 23 。

批判的視点②:日本人奴隷貿易への関与

さらに深刻な問題として、当時ポルトガル商人によって多くの日本人が奴隷としてマカオやゴア、さらにはヨーロッパへ売買されていた事実がある。この非人道的な奴隷貿易に、イエズス会、ひいてはザビエルがどの程度関与、あるいは黙認していたかについては、現代において厳しい目が向けられている。一部の研究では、イエズス会が奴隷に洗礼を授け、その売買の合法性を証明する証書を発行することで、間接的に奴隷貿易のシステムに関与していたことが指摘されている 80 。

キリシタン弾圧への間接的影響

ザビエルが確立した「有力大名との連携」という布教モデルは、大村純忠や大友宗麟、高山右近といった強力なキリシタン大名を生み出した。しかし、彼らの一部が、その熱心な信仰ゆえに領内で寺社を破壊したり、領民に改宗を強制したりするなどの急進的な行動に出たことは、日本の伝統的な宗教勢力との対立を決定的に激化させた 69 。こうした宗教的摩擦は、豊臣秀吉や徳川幕府がキリスト教を国内の安定を脅かす危険な思想と見なす大きな要因となった。ザビエルが築いた成功モデルが、皮肉にも後の大規模なキリシタン弾圧の遠因の一つとなったというパラドキシカルな側面は、彼の歴史的評価を複雑なものにしている。

結論として、ザビエルの評価は一枚岩ではない。彼の遺産は「光」と「影」の両面を色濃く帯びており、その評価は時代や立場によって大きく揺れ動く。彼を単なる聖人や悪人と断じるのではなく、大航海時代という巨大なグローバル化の波の最前線に立ち、その矛盾(信仰と利益、救済と支配、文化理解と排他性)を一身に体現した、複雑で多面的な歴史上の人物として捉えることが、彼の本質を理解する上で不可欠である。

結論:ザビエルが日本史に残した光と影

フランシスコ・ザビエルの日本滞在は、1549年8月から1551年11月までの、わずか2年3ヶ月という短い期間であった。しかし、彼がこの国の歴史に与えた影響は、その時間の長さを遥かに超える、計り知れないものがある。

ザビエルは、日本に初めて組織的な形でキリスト教という、それまでの日本の精神世界とは全く異なる宇宙観、人間観、そして唯一神の概念をもたらした。それは同時に、時計、眼鏡、洋琴、そして天文学や地理学といった、ルネサンス期ヨーロッパの科学技術と思想、すなわち「南蛮文化」の到来でもあった。彼の来航は、戦国時代の日本に世界の広がりを教え、その歴史に新たな扉を開いたのである。

彼が書簡に残した日本人への深い敬意と、異文化を理解しようと努めた真摯な姿勢は、後継の宣教師たちの活動の模範となり、アレッサンドロ・ヴァリニャーノの「適応主義」という、より洗練された布教方針へと結実した。彼が開いた扉を通じて、医療や教育といった分野で西洋の知識が導入され、日本の社会に新たな可能性をもたらした側面は、彼の功績の「光」の部分と言えよう。

しかし、彼の遺産には濃い「影」もまた付きまとう。彼の説いた教えの排他的な側面は、日本の伝統的な宗教や価値観との間に深刻な文化的・宗教的摩擦を生んだ。また、彼の活動がポルトガルの帝国主義的な膨張政策や、南蛮貿易の利益と不可分であったことは、後の為政者たちにキリスト教への強い警戒感を抱かせ、悲劇的なキリシタン弾圧の時代を招く遠因の一つとなった。

フランシスコ・ザビエルは、揺るぎない信仰に生きた聖人であると同時に、16世紀という時代の制約の中にいた一人のヨーロッパ人でもあった。彼が日本史の舞台に残した足跡は、輝かしい「光」と、暗い「影」が複雑に交錯する、一つの壮大な物語である。その多面的で矛盾をはらんだ遺産を丹念に読み解くことこそが、戦国時代という激動の時代における日本と世界の出会いの本質を、我々に教えてくれるのである。

引用文献

- 大航海時代 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%88%AA%E6%B5%B7%E6%99%82%E4%BB%A3

- キリスト教の伝来/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/97009/

- イエズス会(イエズスカイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E3%81%84%E3%81%88%E3%81%9A%E3%81%99%E4%BC%9A-3142762

- 【出口学長・日本人が最も苦手とする哲学と宗教特別講義】ローマ教会による対抗宗教改革とフランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸した本当の理由。 - ダイヤモンド・オンライン https://diamond.jp/articles/-/310591?page=2

- 第百七十回 京都とキリスト教|京都ツウのススメ - 京阪電車 https://www.keihan.co.jp/navi/kyoto_tsu/tsu202210.html

- 戦国日本と仏教はイエズス会宣教師たちにどう映っていたのか? https://sengoku-his.com/223

- キリスト教の伝来と繁栄の時代 | 「おらしょ-こころ旅」(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産) https://oratio.jp/monogatari/monogatari-01

- PDF - 西南学院大学 http://www.seinan-gu.ac.jp/museum/wp-content/uploads/2010/publish/10umi.pdf

- ザビエル、フランシス SJ - Dictionary of Christian Biography in Asia https://dcbasia.org/ja/biography/xavier-francis-sj

- 聖フランシスコ・ザビエル年譜 https://www.kufs.ac.jp/toshokan/xavier/xavinenp.htm

- フランシスコ・ザビエル - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%AB

- 聖フランシスコ・ザビエル - カトリック中央協議会 https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/saintbeato/xavier/

- 【ことのは】キリスト教イエズス会宣教師|フランシスコ・ザビエル(1506-52)来日470年| | NOTES ON TYPOGRAPHY https://robundo.com/robundo/notesontypography/archives/1485

- イグナティウス=ロヨラ - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0903-064.html

- 聖なる人、フランシスコ・ザビエルのいた「ゴア」 https://search-ethnic.com/travel/xavier/

- ゴアの教会と修道院 - 地球・人間環境フォーラム https://www.gef.or.jp/activityex/media/heritage/india/goa.html

- ザビエルとヤジロー - カトリック鹿児島司教区 https://kagoshima-catholic.jp/kagoshima-and-christianity/731.html/

- キリスト教伝来の地 - 鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/aa02/pr/gaiyou/itiban/hatu/christ.html

- 大内義隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E7%BE%A9%E9%9A%86

- 豊後キリシタン小史|カトリック大分司教区Webサイト https://oita-catholic.jp/pages/130/

- 聖フランシスコ・ザビエル司祭 - Laudate | 聖人カレンダー https://www.pauline.or.jp/calendariosanti/gen_saint365.php?id=120301

- イエズス会とは https://www.jesuits-japan.org/blank

- イエズス会 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%82%BA%E3%82%B9%E4%BC%9A

- 学校よりわかる!ザビエルが日本に来た理由と隠れキリシタンの歴史 - イーアイデム「ジモコロ」 https://www.e-aidem.com/ch/jimocoro/entry/mutsuochan06

- イエズス会宣教師の渡来から鎖国まで - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~aki141/nanbannjin.pdf

- キリシタン世紀と日本仏教の変容 - 一、ザビエルの見た日本人と日本仏教 - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/229097575.pdf

- 【神の名の再検討】ザビエルとアンジロウ - 創愛キリスト教会 https://soai-christ-church.com/name_of_god/%E3%80%90%E7%A5%9E%E3%81%AE%E5%90%8D%E3%81%AE%E5%86%8D%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E3%80%91%E3%82%B6%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%AD%E3%82%A6/

- キリスト教の伝来 - 鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/pr/gaiyou/rekishi/tyuusei/christ2.html

- ザビエル、日本についてヤジロウに学ぶ - カトリック鹿児島司教区 https://kagoshima-catholic.jp/kagoshima-and-christianity/741.html/

- 『ザビエルの同伴者アンジロー 戦国時代の国際人』 https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F8407714&contentNo=16

- 聖フランシスコ=ザビエル像 - 鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/josetsu/theme/chusei/christ/kgs02_s6_5.html

- ザビエルと島津貴久 - カトリック鹿児島司教区 https://kagoshima-catholic.jp/kagoshima-and-christianity/696.html/

- ザビエルと忍室和尚 - カトリック鹿児島司教区 https://kagoshima-catholic.jp/kagoshima-and-christianity/698.html/

- フランシスコ・ザビエル 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/francis-xavier/

- フランシスコ・ザビエル - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/glossary/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%AB/

- 【イラストでたどる石州街道】No.8「サビエル記念公園」 - サンデー山口 https://www.sunday-yamaguchi.co.jp/cms/news/221123-sekishukaido

- 山口歴史探訪 西国一の大名大内氏の足跡を訪ねて 18 西国一の御屋形様 大内義隆とサビエル 1 https://4travel.jp/travelogue/11882193

- ザビエルの来日後、信者が急増!?イエズス会がキリスト教布教のためにとった戦略とは https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/176246/

- 大友宗麟の墓|カトリック大分司教区Webサイト https://oita-catholic.jp/pages/102/

- PDF - 西南学院大学 http://www.seinan-gu.ac.jp/museum/wp-content/uploads/2010/publish/10nam.pdf

- 1.鹿児島の福昌寺にて - Laudate | 日本キリシタン物語 https://www.pauline.or.jp/kirishitanstory/kirishitanstory01.php

- フランシスコ・ザビエル年表まとめ!伝えたものはどんなこと? - 社スタ https://social-line.com/rekishi-xavier/

- フランシスコ・ザビエルが日本で直面した「意外すぎる壁」とは?「やばい」から、日本の歴史が見えてくる! | 東大教授がおしえる やばい日本史 | ダイヤモンド・オンライン https://diamond.jp/articles/-/178682?page=2

- キリシタン大名 - researchmap https://researchmap.jp/read0066505/published_papers/19005739/attachment_file.PDF

- 戦国島津史伝 - 第二十二話 ザビエル来訪記 https://ncode.syosetu.com/n0702da/23/

- 薩摩藩、税所七右衛門の殉教 http://gioan-awk.com/martyrs-4~satsuma.htm

- イエズス会 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/iezusukai/

- ザビエル 栄光と挫折の日々|EKI Channel・駅チャンネル - note https://note.com/gifted_laelia285/n/n470fd83ec6ce

- 4.大内文化の夕暮れに - Laudate | 日本キリシタン物語 https://www.pauline.or.jp/kirishitanstory/kirishitanstory04.php

- 大内義隆の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/97911/

- 聖ザビエル記念公園 - キリシタンゆかりの地をたずねて - 女子パウロ会 https://www.pauline.or.jp/kirishitanland/20110727_XavierPark.php

- 南蛮人の欲望と真心 (Ⅰ)|ブラジルポルトガル語学科ブログ - 京都外国語大学 http://www.kufs.ac.jp/blog/department/portuguese/detail/951

- ザビエルら西洋人が招いた南蛮文化・南蛮美術 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Kmfm0vqaaRY

- 九州に覇を唱えたキリシタン大名・大友宗麟の真実 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/6766

- 大友宗麟ゆかりの地 http://urawa0328.babymilk.jp/arekore/sourin.html

- 宗麟 ザビエルを招く https://www.city.oita.oita.jp/o205/documents/zabierumaneku.pdf

- 逸話とゆかりの城で知る! 戦国武将 第7回【大友義鎮(宗麟)】6カ国の太守はキリスト教国家建国を夢見た!? https://shirobito.jp/article/1437

- 大分市/大友宗麟とその時代 https://www.city.oita.oita.jp/o157/bunkasports/citypromotion/1369370791117.html

- 信長でも秀吉でも家康でもない…「東洋のローマ」を作り、当時の欧州で初めて絵画に描かれた戦国武将の名前 信長の「安土」、秀吉の「大坂」と肩を並べた国際都市をつくった (2ページ目) - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/82808?page=2

- フランシスコ・ザビエルが携わったアジアにおける語学教育 https://toyo.repo.nii.ac.jp/record/10855/files/kankogaku18_117-125.pdf

- 220206 日本人の姿① - shikunshi7844 ページ! https://www.kirigaoka1678.com/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A3/220206-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%A7%BF%E2%91%A0/

- 「外国人から見た戦国時代の日本」 フランスシスコ・ザビエル編 - 草の実堂 https://kusanomido.com/study/history/japan/sengoku/58474/

- フランシスコ・ザビエルからの手紙(3) - 霊性センターせせらぎ https://seseragi-sc.jp/story/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E6%89%8B%E7%B4%99%EF%BC%88%EF%BC%93%EF%BC%89/

- ザビエルさん困った! ~キリスト教が根付きにくい日本~ - クリスチャンがひっくりかえる聖書物語 ~イエスが本当に言いたかったこと~(賢者テラ) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054890980046/episodes/1177354054892410192

- キリシタン時代最初期におけるキリスト教と仏教の交渉 https://tcu.repo.nii.ac.jp/record/25/files/cw20142406.pdf

- (PDF) 聖フランシスコ・デ・ザビエル書簡における僧侶 像 --好意的な印象から好戦的な態度へ-- https://www.researchgate.net/publication/349519272_shengfuranshisukodezabierushujianniokerusenglu_xiang_--haoyidenayinxiangkarahaozhandenataiduhe--

- Kyoto University Research Information Repository https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/253933/1/asia18_13.pdf

- 聖フランシスコ・デ・ザビエル書簡における僧侶像 - Kyoto University Research Information Repository https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/bitstreams/8e2d7459-285e-4b3b-870e-32430dc4d1f1/download

- 16-19世紀日本におけるキリシタンの受容・禁制・潜伏 https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/1860/files/KA1078.pdf

- 仏教界との対立? | 「おらしょ-こころ旅」(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産) https://oratio.jp/p_column/bukkyo-tairitsu

- 【インド旅行記】ゴア⛪️🏝️10年に一度公開のザビエルを拝みに… - note https://note.com/maru_india/n/ne05b2c983453

- フランシスコ・ザビエル遺体を公開 インドで10年に1度 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=KXf-ETL4kdU

- 【解説マップ】ザビエルはどんな人?功績や生涯など図解でわかり ... https://mindmeister.jp/posts/Xavier

- 「天正西遊記」ー千々石ミゲルの生涯ー 第一巻 第三章 ヴァリニャーノ巡察師来日 https://ncode.syosetu.com/n8765jn/1/

- A・ヴァリニャーノによる仏教語使用の企図 - 京都大学 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/197477/1/asia13_03.pdf

- アレッサンドロ・ヴァリニャーノ - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8E

- 本能寺の変「イエズス会関与説」~ イエズス会が日本制圧のために信長を操っていた!? https://sengoku-his.com/828

- 「適応主義」と日本語学習法 - 小川誉子美HP https://ynu-isc-kokusai.jimdofree.com/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/%E7%99%BA%E8%A1%A8%E4%BE%8B%EF%BC%92-%EF%BD%81-%E2%85%B3-%E2%85%B5/%E9%81%A9%E5%BF%9C%E4%B8%BB%E7%BE%A9-%E3%81%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E7%BF%92%E6%B3%95/

- 徳川家康「キリスト教を徹底弾圧した」深い事情 日本がスペイン植民地になった可能性もある https://toyokeizai.net/articles/-/355272?display=b

- 「大航海時代の日本人奴隷-増補新版」 | ロゴス・ミニストリーのブログ https://www.logos-ministries.org/blog/?p=9277

- 改宗ユダヤ人 | ロゴス・ミニストリーのブログ https://www.logos-ministries.org/blog/?tag=%E6%94%B9%E5%AE%97%E3%83%A6%E3%83%80%E3%83%A4%E4%BA%BA

- バテレン追放令 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%B3%E8%BF%BD%E6%94%BE%E4%BB%A4

- キリシタン大名 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%BF%E3%83%B3%E5%A4%A7%E5%90%8D

- 高山右近の寺社破壊に関する一考察 https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/10193/files/KyoikugakuKenkyukaBessatsu_15_02_001_YAMASHITA.pdf