一休宗純

後小松天皇の皇胤とされながらも仏門に入り、風狂の禅僧として知られる。酒肉女犯を厭わず権威や偽善を批判。わび茶の村田珠光らを育て、日本文化に大きな影響を与えた。

一休宗純:風狂の禅僧、その実像と遺産に関する包括的報告書

序章:伝説の奥に潜む実像

テレビアニメや頓智話を通じて、日本の民衆文化に深く根を下ろしている「一休さん」という存在。それは、機知に富んだ小僧が、時の権力者である足利義満や大人たちをやり込める、痛快で愛すべき文化的アイコンである 1 。しかし、この広く親しまれたイメージの源泉となった歴史上の人物、一休宗純(1394年~1481年)の実像は、その伝説とは似て非なる、遥かに複雑で矛盾に満ち、そして深遠なものであった。彼は、天皇の血を引くとされながらも権力の中枢から追われ 5 、厳格な禅の修行にその身を投じながらも、酒を飲み、肉を食らい、女犯(女性との性的関係)をも公言してはばからない「破戒僧」として、当時の社会に衝撃を与えた 7 。

本報告書は、この「とんち小僧」という後世に形成された表層的なイメージを一旦脇に置き、彼自身が遺した漢詩集『狂雲集』や同時代の記録、そして後世の研究成果を統合的に分析する。これにより、一休宗純という稀代の人物の生涯と思想、さらには彼が日本文化に与えた多岐にわたる影響の核心に迫ることを目的とする。彼の「風狂」と「破戒」は単なる奇行だったのか、それとも形骸化した社会へのラディカルな批判精神の表れだったのか。その生涯を丹念に追うことで、伝説の奥に潜む生身の人間の姿を浮き彫りにする。

第一章:皇胤としての生と仏門への道

出自の謎:後小松天皇の御落胤説

一休宗純の生涯を理解する上で、その出自は決定的に重要な意味を持つ。今日、当時の公家の日記などの記述から、彼の父は北朝の後小松天皇であり、母は南北朝の対立で敗れた南朝方の有力貴族、日野家の娘であったとする説が定説となっている 5 。この出自は、単なるゴシップの域を超え、彼の生涯を貫く行動原理と精神性を解き明かす鍵となる。

伝えられるところによれば、一休の母は、後小松天皇の寵愛を受け懐妊するも、敵対する南朝に通じているとの讒言(ざんげん)によって宮中を追放され、京都の嵯峨にある民家で密かに一休(幼名:千菊丸)を出産したとされる 5 。これは、1392年の南北朝合一から間もない、未だ政治的緊張が燻る時代背景を色濃く反映している。彼は生まれながらにして、朝廷内の複雑な権力闘争と、南北両朝の歴史的確執の渦中に置かれた存在だったのである。

幼少期と才能の開花:安国寺時代

千菊丸は、その高貴な血筋ゆえに政治の駒とされることを避けるためか、わずか6歳で仏門に入る 1 。応永6年(1399年)、彼は京都の臨済宗五山派の名刹であった安国寺の像外集鑑(ぞうがいしゅうかん)の侍童となり、「周建(しゅうけん)」という名を与えられた 6 。

この安国寺時代、周建は早くも非凡な才能の片鱗を見せ始める。特に詩作の才は抜きん出ており、13歳で詠んだ漢詩『長門春草』や15歳の作『春衣宿花』は、その早熟な完成度の高さから都で大きな評判を呼んだ 13 。この事実は、彼が後年見せる破天荒なイメージとは裏腹に、幼少期から高度な漢学の教養と、物事の本質を鋭く捉える繊細な感性を兼ね備えた、紛れもない知識人であったことを示している。

表1:一休宗純 略年表

一休の生涯と室町時代の激動を並置することで、彼がいかに時代と深く関わり、その思想と行動が時代状況にいかに影響されたかを以下に示す。

|

西暦 (年号) |

一休の年齢 |

主な出来事 |

関連する歴史的背景 |

|

1394 (応永元) |

1歳 |

誕生(幼名:千菊丸)。後小松天皇の御落胤とされる 10 。 |

足利義満、将軍職を義持に譲る。 |

|

1399 (応永6) |

6歳 |

京都・安国寺に入り、周建と名乗る 7 。 |

|

|

1410 (応永17) |

17歳 |

西金寺の謙翁宗為に師事 12 。 |

|

|

1414 (応永21) |

21歳 |

師・謙翁が死去。絶望し琵琶湖(瀬田川)で入水自殺を試みる 8 。 |

|

|

1415 (応永22) |

22歳 |

近江堅田、祥瑞庵の華叟宗曇に師事 15 。 |

|

|

1418 (応永25) |

25歳 |

華叟より「一休」の道号を授かる 15 。 |

|

|

1420 (応永27) |

27歳 |

琵琶湖畔にてカラスの声を聞き大悟する 3 。 |

|

|

1428 (正長元) |

35歳 |

師・華叟が死去。特定の寺に留まらない放浪生活に入る 3 。 |

正長の土一揆。 |

|

1447 (文安4) |

54歳 |

弟子の墨渓筆「一休宗純像」(重要文化財)に自賛を記す 16 。 |

|

|

1467 (応仁元) |

74歳 |

応仁の乱、勃発。戦火を避け堺などに避難 17 。 |

|

|

1471 (文明3) |

78歳 |

盲目の女性・森侍者と出会う 17 。 |

|

|

1474 (文明6) |

81歳 |

後土御門天皇の勅命により大徳寺第47世住持となる 22 。 |

|

|

1481 (文明13) |

88歳 |

11月21日、薪村の酬恩庵(一休寺)にて死去 23 。 |

応仁の乱終結(1477年)。 |

一休の生涯は、その出発点において「皇子でありながら社会の周縁に追いやられた者」という根源的な矛盾を宿命づけられていた。本来であれば彼を権力の中枢に位置づけるはずの血筋 7 が、母方の出自にまつわる政治的陰謀 5 によって、逆に彼を俗世から隔絶された仏門へと追いやる原因となったのである。この「血筋による正統性」と「社会的な疎外」という、引き裂かれたアイデンティティの相克こそが、彼の生涯を貫く強烈な反骨精神、権威への飽くなき懐疑、そして偽善に対する徹底的な攻撃性の源泉となった。彼が後年見せる激しい尊皇の念 12 も、単なる保守思想ではなく、自らの存在の根源を問い直し、失われた権威の本来あるべき姿を求める、極めて個人的かつ切実な叫びであったと解釈できるのである。

第二章:禅の探求と悟りの境地

師を求めての遍歴と挫折

安国寺の五山文学的な禅風に飽き足らなくなった一休は、真の禅を求めて遍歴の旅に出る。17歳の時、彼は無欲清貧を貫くことで知られた西金寺の謙翁宗為(けんのうそうい)に師事し、理想主義的な禅の道に没入していく 12 。しかし、その求道生活は長くは続かなかった。応永21年(1414年)、21歳の一休にとって唯一無二の心の支えであった師、謙翁が急逝する。

師の死による深い絶望と虚無感に打ちのめされた一休は、琵琶湖の瀬田川に身を投げて死を選ぼうとするが、寸前で母からの使者に止められる 8 。この青年期における「死」との劇的な直面は、彼の精神に決定的な影響を与えた。それは、観念的ではない、生々しい「生死無常」という一念を彼の魂に深く刻み込み、後の徹底した現実主義と、あらゆる虚飾を剥ぎ取ろうとする「風狂」の思想の根底をなす、原体験となったのである。

華叟宗曇との邂逅と「一休」の誕生

死の淵から生還した一休は、新たな師を求めて、近江国堅田の祥瑞庵に隠棲していた大徳寺派の高僧、華叟宗曇(かそうそうどん)の門を叩いた 8 。華叟は、権力と結びつき俗化していく都の禅林を嫌い、粗末な庵で厳格な修行を続ける、孤高の禅僧であった。その権威に媚びず、本質のみを追求する禅風こそ、一休が探し求めていたものであった。

ある時、公案(禅の課題)に対して一休が提出した偈(げ、詩の形式をとった宗教的な表現)が、彼の運命を決定づける。

「有漏地(うろじ)より 無漏地(むろじ)へ帰る一休み 雨ふらば降れ 風ふかば吹け」 25

(煩悩に満ちた迷いの世界から、悟りの世界へと帰る旅の途中での、ほんの一休み。雨が降るなら降ればよい、風が吹くなら吹けばよい)

この詩を読んだ華叟は、その境地を高く評価し、彼に「一休」という道号を授けた 15。この偈は、迷い(有漏地)と悟り(無漏地)を対立する二元論で捉えるのではなく、その区別さえも超越して、あるがままの現実を「一休み」として悠然と受け入れる、一休独自の禅境を見事に示している。

悟りの瞬間と権威の否定

華叟のもとで修行を続けること数年、応永27年(1420年)、27歳の一休に転機が訪れる。琵琶湖畔での坐禅の最中、暁闇を破る一羽のカラスの鳴き声を聞いた瞬間、彼は大悟したと伝えられる 3 。師の華叟にその境地を報告すると、「そはまだ浅い境地じゃ。真の悟りではない」と突き放される。これに対し、一休は「浅くて結構。本物は嫌いです」と切り返したという 3 。この逸話は、悟りに大小や浅深といった価値判断を持ち込むこと自体を否定し、あらゆる分別に捉われない彼の自由闊達な精神を象徴している。

この一休の姿勢は、権威の否定という形でさらに先鋭化する。華叟が悟りの証明書である「印可状」を授けようとした際、一休は「このような紙切れは禅の価値を貶めるだけだ」として、これを断固として拒否した 3 。後年、兄弟子たちが保管していた印可状を渡された際にも、それを破り捨てて燃やしてしまったという逸話は、彼の思想を明確に物語っている 3 。悟りとは個人の内面で完結するものであり、紙切れや制度といった外的権威によって証明されたり、保証されたりするものではないという、彼の徹底した反骨精神の現れであった。

一休にとっての「悟り」とは、聖と俗、悟りと迷い、生と死といった二元論的な分別知を超克することであった。そして、その思想の実践は、必然的に、悟りを階級化し、権威の源泉とする既存の宗教システムそのものへのラディカルな挑戦となった。印可状とは、「悟った者」と「悟らざる者」を区別する制度的装置であり、教団内での地位や権威の根拠となる。これを拒絶し、破壊する行為は、悟りを権威のヒエラルキーから解放し、一人ひとりの人間の内面の問題へと引き戻す、思想的革命だったのである。

第三章:「狂雲子」の風狂と破戒の哲学

「狂」の実践:偽善を撃つ偽悪

師・華叟の死後、一休は特定の寺に留まることなく、放浪の生活に入る。この時期から、彼の思想は「風狂」という、より過激で挑発的な形で表現されるようになる。彼は自らを「狂雲子(きょううんし)」、すなわち風に吹かれるままに漂う狂った雲と号した 7 。また、「夢閨(むけい)」、夢の中の閨(ねや)という、俗世の価値観を超越した精神の自由を象徴する号も用いている 12 。

その「風狂」は、具体的な「破戒」行為として実践された。当時の僧侶にとって厳禁であった飲酒、肉食、そして遊郭に通い女性と交わる女犯を、隠すことなく公然と行ったのである 7 。これらの行為は、彼自身の漢詩集『狂雲集』に赤裸々に、そして誇らしげに記録されている。しかし、これは単なる個人的な堕落や享楽ではなかった。むしろ、表向きは厳格な戒律を守るふりをしながら、裏では同じ破戒行為に耽る高僧たちの「偽善」を白日の下に晒し、人間のありのままの欲望や業を肯定するための、意図的な「偽悪」という名のパフォーマンスであった 8 。

彼の奇行は多岐にわたる。正月には、杖の先に髑髏(どくろ)を突き刺して街を練り歩き、「ご用心、ご用心」と叫んで、浮かれる人々に死の必然性を突きつけた 4 。また、立派な朱塗りの鞘に、人を斬ることのできない木刀を差して闊歩し、外見ばかりを飾る武士や世間の虚飾を痛烈に風刺した 16 。これらはすべて、人々の固定観念を揺さぶり、物事の本質を直視させるための、計算され尽くした行為だったのである。

『狂雲集』に結晶する思想

一休の思想と生涯を理解する上で、彼の漢詩集『狂雲集』は比類なき価値を持つ一次資料である 12 。これは単なる詩集ではなく、彼の自伝であり、思想的告白の書に他ならない。そこでは、仏教の深遠な教義や自己の禅境が、激情的な言葉で、時には極めて露骨な性愛の描写を交えながら語られる 8 。

例えば、「骨骼露堂々、純一将軍誉、風流好色腸」という詩 12 は、「我が骨格は堂々としており、一休宗純の名声は将軍も羨むほどだが、その腹の中は風流と好色の心で満ち満ちている」と詠い、聖なるものと俗なるものを併せ持つ人間存在の全体性を、臆することなく肯定している。

このような生き方は、大乗仏教、特に禅宗が内包する「煩悩即菩提(ぼんのうそくぼだい)」、すなわち「煩悩こそが悟りの契機となる」という思想の、最もラディカルな実践と見なすことができる 29 。多くの宗教が煩悩を滅却すべき対象と見なすのに対し、一休は、煩悩のただ中にこそ、人間存在の真実、すなわち仏性が見出されるのだと、自らの身体をもって示したのである。

一休の「風狂」と「破戒」は、単なる個人的な逸脱行為ではなく、制度化・形式化し、本来の生命力を失った当時の宗教や社会に対する、最も効果的かつラディカルな批判方法論であった。当時の仏教界、特に幕府の庇護下にあった五山派は、権威化・形式化し、精神的な堕落が蔓延していた 9 。このような状況下では、正攻法の論理的な内部批判はもはや有効性を失っていた。そこで一休は、論理の土俵で戦うのではなく、その土俵自体を無意味化する戦略、すなわち「狂」を武器として選択した。髑髏や木刀といった象徴的な「モノ」を用い 4 、遊郭という俗の極みの「場所」を活動の舞台とし 4 、女犯という最大の「タブー」を犯す 7 。これらの行為は、聖と俗、清と濁、善と悪といった社会が依って立つ価値基準そのものを転倒させ、破壊する力を持っていた。人々は彼の「狂った」行為に驚愕し、嘲笑し、あるいは眉をひそめる。しかし、その衝撃を通じて、人々は自らが囚われている「常識」や「偽善」の存在に、否応なく気づかされる。したがって、一休の破戒は、仏教を「破壊」するためではなく、その形骸化した殻を「破壊」し、内部に眠る生きた教え(仏性)を再生させるための、高度に戦略的な「ショック療法」であったと結論付けられる。

第四章:文化の結節点としての一休

茶禅一味:村田珠光とわび茶の創成

一休宗純の思想は、宗教や哲学の領域に留まらず、日本の美意識そのものに革命的な影響を及ぼした。その最も顕著な例が、「わび茶」の創成である。わび茶の祖として知られる村田珠光(むらたじゅこう)は、一休に参禅した弟子であった 30 。

珠光に対し、一休は「仏法も茶の湯の中にある」と説き、茶の湯を単なる遊芸や社交の場から、自己の内面と向き合う精神的な「道」へと昇華させるきっかけを与えた 30 。この「茶禅一味(ちゃぜんいちみ)」、すなわち茶と禅は本質において一つであるという思想は、後の茶道の根幹をなす理念となる。

珠光が提唱した「冷え枯れたる境地」や、「月も雲間のなきは嫌にて候」(完璧な満月よりも、雲間に見え隠れする月の方が趣深い)に象徴される「不足の美」という美意識 33 は、一休の思想と深く共鳴している。それは、完全性や華美を至上とする価値観を退け、不完全で質素なものの中にこそ、より深い精神性や美しさを見出すという視点である。当時珍重されていた豪華絢爛な中国渡来の茶道具(唐物)よりも、ありふれた日本の素朴な焼物(和物、例えば備前焼など)に新たな価値を見出した珠光の態度は、まさしく外面的な権威を嫌い、ありのままの本質を尊ぶ一休の禅の精神を、美の世界で体現したものであった。

一休文化圏の形成

一休の強烈な個性とラディカルな思想は、多くの才能ある人々を惹きつけた。彼の周囲には、茶人の村田珠光だけでなく、能楽を大成した金春禅竹(こんぱるぜんちく)、連歌師の飯尾宗祇(いいおそうぎ)、画家の曾我蛇足(そがじゃそく)など、当代一流の文化人たちが集い、さながら「一休文化圏」とでも呼ぶべき、知と芸術のサロンが形成されていた 12 。

特に、応仁の乱の戦火を避けて一休が京都南部の薪村(たきぎむら)の酬恩庵にいた時期、同じく薪に居を構えていた金春禅竹との間に深い交流があったことが知られている。禅竹の幽玄な能の世界観は一休の禅思想と通底しており、謡曲「山姥」や「江口」は一休の作であるとの伝承も残るほどである 39 。また、水墨画家の曾我蛇足は一休に参禅して深く帰依し、「墨渓(ぼっけい)」という号を授かっている 40 。

書画に宿る精神

一休は、能筆家としても知られる。彼の書は、特定の流派や書法に依拠しない、自由奔放で力強く、極めて個性的な書風を特徴とする 26 。その一筆一筆には、彼の反骨精神と内面の気迫が直接的に反映されており、禅林の僧侶たちが残した書画(墨蹟)の中でも、ひときわ異彩を放っている。

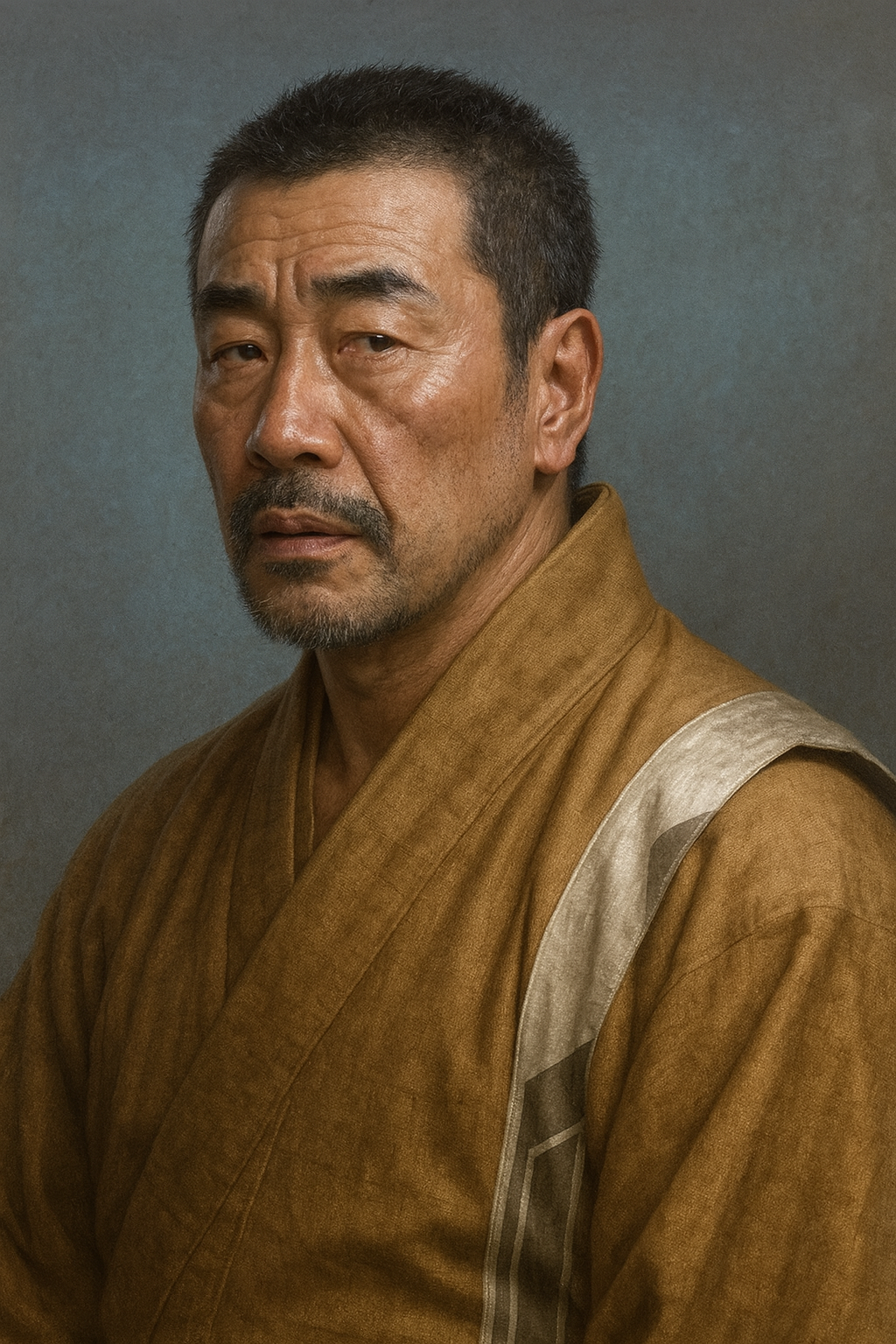

現存する最古の肖像画である重要文化財「一休宗純像」(奈良国立博物館所蔵)は、54歳の一休が自ら賛(絵に添える詩文)を記した貴重な作例である 16 。曲彔(椅子)に座り、傍らに朱塗りの太刀を立てかけたその姿は、一休の偽善や虚飾に対する批判精神を象徴しており、図像そのものが彼の思想を雄弁に物語っている。

一休のラディカルな禅思想は、わび茶や能楽といった日本を代表する芸道において、「美意識の革命」の触媒となった。彼の「反権威・本質主義」は、芸術の領域において「反華美・内面主義」という新たな美のパラダイムを創出したのである。室町時代前期までの北山文化に代表される美意識は、足利将軍家という政治的権威と結びつき、中国文化(唐物)への憧憬を基盤とする華やかなものであった。一休は、その根底にある「権威」と「形式」を徹底的に否定した。村田珠光は、この一休の思想を「茶の湯」という具体的な実践の場に翻訳し、豪華な「唐物」中心の茶から、不完全で素朴な「和物」の美を発見する「わび茶」への転換を成し遂げた。これは、思想の美的表現に他ならない。一休は、自らが多くの芸術作品を制作した以上に、彼の思想そのものが「文化のOS(オペレーティングシステム)」のように機能し、彼に惹きつけられた各分野の天才たちが、そのOS上で新しいアプリケーション(わび茶、幽玄の能など)を開発した、と見なすことができる。東山文化の深層には、一休の「風狂」の精神が脈々と流れているのである。

第五章:応仁の乱、そして晩年の光芒

戦乱の時代と一休

文明6年(1467年)、一休が74歳の時に応仁の乱が勃発する。この戦乱は11年にも及び、都である京都を焦土と化し、室町幕府の権威を完全に失墜させ、それまで社会を支えてきた既存の価値観を根底から覆した 43 。身分の低い者が実力で高い者を打ち倒す「下剋上」が時代の潮流となる。

この混乱の時代は、生涯を通じて権威を否定し続けてきた一休の思想が、ある意味で現実化した時代であったとも言える。彼は戦火を避けて、当時、国際貿易港として繁栄していた堺や住吉などに滞在し、戦乱に苦しむ庶民の姿を目の当たりにした 18 。この経験は、彼の形骸化した仏教への批判を、より一層先鋭化させる要因となったであろう。

大徳寺の復興と堺の商人

応仁の乱が終結した後の文明6年(1474年)、81歳という高齢の一休のもとに、後土御門天皇から勅命が下る。それは、戦乱で焼失した大徳寺の第47世住持に就任し、その復興を指揮せよというものであった 22 。幕府の権威が地に堕ちた中、朝廷は、一休が民衆から得ていた絶大な人気とカリスマ性に、荒廃した寺院を再興する希望を託したのである 18 。

大徳寺の再建という大事業には莫大な資金が必要であった。一休はその調達にあたり、旧来の権力者である武家や公家ではなく、新しい時代の担い手であった自治都市・堺の商人たちに協力を求めた。特に、日明貿易で巨万の富を築いた豪商・尾和宗臨(おわそうりん)は一休に深く帰依し、彼の呼びかけに応えて惜しみない経済的支援を行った 22 。宗臨をはじめとする堺の商人たちの協力により、大徳寺は見事に復興を遂げる。

この出来事は、単なる寺院の再建に留まらない、時代の大きな転換を象徴するものであった。応仁の乱は、室町幕府という政治的・軍事的な中央権威を崩壊させ、社会に価値観の真空状態を生み出した 44 。その一方で、堺は環濠を巡らせて自衛し、自由な貿易によって経済力を蓄え、会合衆(えごうしゅう)と呼ばれる有力商人たちによる自治を行うなど、旧来の権力構造に依存しない新しい社会モデルを構築していた 53 。この新時代の担い手である堺の商人たちは、自分たちの価値観(実力主義、合理性、反権威)を体現する精神的支柱を求めていた。生涯を通じて権威を否定し、本質を追求してきた一休は、まさにその理想像であった。彼が天皇の勅命によって住持に就任したことは、彼に「旧来の権威(朝廷)も認めざるを得ない正統性」を与え、堺の商人たちが彼を支援する上でこの上ない大義名分となった。したがって、大徳寺の復興とは、新興の経済勢力(堺商人)が、自らの精神的支柱(一休)を擁立し、旧世界の中心地(京都)に新たな文化の拠点を築くという、新時代の到来を告げる象徴的なプロジェクトだったのである。

愛と終焉:森侍者との日々

その破天荒な生涯の最終章を飾ったのは、一人の女性との出会いであった。文明3年(1471年)、77歳の一休は、旅芸人であった盲目の女性・森侍者(しんじしゃ)と出会い、恋に落ちる 3 。当時、森女は20代であったとも言われ、その年齢差は50歳にも及んだ。

一休は、この老いらくの恋を隠すどころか、彼女を深く愛し、亡くなるまでの約10年間を薪村の酬恩庵で共に暮らした。彼の詩集『狂雲集』には、森女への情熱的な愛を詠んだ詩が数多く残されている。「美人の婬水を吸う」といった、現代の我々から見ても極めて官能的で大胆な詩 8 は、彼がその愛の中にさえ仏性や悟りの境地を見出そうとしていたことを示している。聖と俗、精神と肉体を完全に一体化させた、これこそが一休禅の究極の姿であった 7 。

文明13年(1481年)11月21日、一休宗純はマラリアにより、88年の波乱に満ちた生涯を閉じた 23 。彼が最期を迎えたのは、森女と共に暮らした酬恩庵(現在の通称・一休寺)であった。その臨終の言葉は、「死にとうない」であったと伝えられている 59 。悟りを開いた高僧の言葉としてはあまりに人間的であるが、これこそ、最後まで生に執着し、ありのままの人間であることを肯定し続けた一休の、究極の自己肯定の言葉であったと解釈できよう。

結論:一休宗純が日本文化に残した不滅の遺産

一休宗純の実像は、皇子にしてアウトサイダー、求道者にして破戒僧、苛烈な社会批判者にして深い人間愛の実践者という、一言では到底要約不可能な、多層的でダイナミックな存在である。彼の生涯は、形骸化したあらゆる権威を徹底的に破壊し、人間の根源にあるべき真実の姿、すなわち「仏性」を、美化されることのないありのままの生の中に再発見しようとする、絶え間ない闘争の記録であった。

一方で、江戸時代に『一休咄』として成立し、現代のアニメに至るまで続く「一休さん」の物語 60 は、このラディカルな思想家を、民衆が共感しやすい「権力者をやりこめる頓智の利いた子供」へと変容させた。これは、戦乱の世が終わり、平和な時代における出版文化の隆盛と、庶民の娯楽や教訓への需要が生み出した、もう一つの優れた文化的創造物である 64 。そこでは、実像の持つ「毒」と「狂気」は巧みに取り除かれ、その鋭い反骨精神が「とんち」という無害で親しみやすい形に再構成されたのである 4 。

しかし、一休宗純が日本文化に残した最も重要かつ不滅の遺産は、彼の「風狂」の精神そのものである。それは、あらゆる権威や常識、固定観念を絶えず疑い、偽善を憎み、自らの内なる声に忠実に従って、物事の本質を生きようとする姿勢に他ならない。この精神は、わび茶や能楽といった日本を代表する文化の深層に流れ込み、その美意識を根底から規定した 38 。情報が氾濫し、同調圧力が強く、形式主義が蔓延する現代社会において、私たちが「本当に大切なものは何か」「自分らしく生きるとは何か」を自問するとき、一休宗純の妥協なき生き様は、500年以上の時を超えて、今なお力強い示唆を与え続けているのである。

引用文献

- “一休さん”を訪ねる、秋の京都旅 一休寺・大徳寺・建仁寺など - そうだ 京都、行こう。 https://souda-kyoto.jp/blog/00572.html

- とんち噺で知られる一休宗純の見どころ+「絵で学ぶ偉人たち」では一休の登場する物語を深掘り!(【YouTube限定】「第56回偉人・こぼれ噺 」BS11偉人素顔の履歴書 加来先生のアフタートーク) https://www.youtube.com/watch?v=P3GhY_SXNdQ

- 一休宗純 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/ikyusojun/

- 女も男も抱きまくる!?愛され僧侶・一休さんとモデル「一休宗純 ... https://mag.japaaan.com/archives/234261

- あすなろ187 一休宗純 | 【中学受験20年】学塾ヴィッセンブルク【高校受験・大学受験】 https://www.vissenburg.com/2020/02/24/%E3%81%82%E3%81%99%E3%81%AA%E3%82%8D187%E3%80%80%E4%B8%80%E4%BC%91%E5%AE%97%E7%B4%94/

- 一休さん(一休宗純)とは?生涯・とんちの逸話・実話と改宗の謎 https://true-buddhism.com/history/ikkyu/

- 一休宗純|国史大辞典・日本架空伝承人名事典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1167

- 昔人の物語(36) 一休宗純『狂雲集』は読んではいけません | 医薬経済オンライン https://iyakukeizai.com/beholder/article/861

- 38 2015年1月23日放送 風狂の破戒僧 一休宗純 - THE 歴史列伝〜そして傑作が生まれた〜|BS-TBS http://bs.tbs.co.jp/retsuden/bknm/38.html

- 一休宗純 後小松天皇皇胤の禅僧 皇位継承権はあったのか【日本史ミニ知識】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=otx5MuYEEgA

- 森盲女(しんもうじょ) 一休禅師の愛人 - Pilgrim 東西南北巡礼記 https://pilgrimari.exblog.jp/20231939/

- 927夜 『狂雲集』 一休宗純 − 松岡正剛の千夜千冊 https://1000ya.isis.ne.jp/0927.html

- 一休宗純 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E4%BC%91%E5%AE%97%E7%B4%94

- 木下昌輝『愚道一休』愚かな生き方かもしれないけど、そういう人のほうが愛されると思うんです - 青春と読書 - 集英社 https://seidoku.shueisha.co.jp/2406/read01.html

- 一休宗純:アニメのイメージを覆す風狂僧 - nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b07211/

- 重要文化財|一休宗純像|奈良国立博物館 https://www.narahaku.go.jp/collection/505-0.html

- 一休さん、大人になったオドロキな一休和尚の実像とは - waqwaq https://waqwaq-j.com/japan/1221/

- 一休宗純 〜とんちで知られる一休さんの生涯 | 京都トリビア × Trivia in Kyoto https://www.cyber-world.jp.net/ixchikyu/

- 嵯峨(保津川下り着船場)ゆかりの偉人シリーズ ① 【一休宗純】 https://www.hozugawakudari.jp/blog/%E5%B5%AF%E5%B3%A8%E4%BF%9D%E6%B4%A5%E5%B7%9D%E4%B8%8B%E3%82%8A%E7%9D%80%E8%88%B9%E5%A0%B4%E3%82%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%81%89%E4%BA%BA%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E2%91%A0

- ぶらり京都-155 [一休寺・酬恩庵の秋] - 感性の時代屋 Vol.2 https://guchini2.exblog.jp/27236468/

- 女も男も抱きまくる!?愛され僧侶・一休さんとモデル「一休宗純」の差に驚愕!驚きの珍行動 | 歴史・文化 - Japaaan - ページ 2 https://mag.japaaan.com/archives/234261/2

- 一休宗純 京都通百科事典 - 京都通百科事典(R) https://www.kyototuu.jp/Temple/HumanIkkyuuSoujyun.html

- 酬恩庵一休寺 https://www.ikkyuji.org/

- 一休さん - Yagiken Web Site - ココログ https://yagiken.cocolog-nifty.com/yagiken_web_site/2014/10/post-2c48.html

- ため息ついてる場合か! 一休さん、その反骨人生(後編) | コラム ... https://www.tm-office.co.jp/column/20151208.html

- 一休宗純墨跡 一行書 – MOA美術館 | MOA MUSEUM OF ART https://www.moaart.or.jp/collections/106/

- 刊行物 :: 禅の歴史・文化・伝記 :: 一休宗純『狂雲集』再考 https://www.zenbunka.or.jp/cat-publication/category-8/kyouun/

- 一休禅師と尺八|kataha - note https://note.com/kataha_comjo/n/n4959a606520a

- 煩悩即菩提(ぼんのうそくぼだい)の意味とは?わかりやすく解説 | 浄土真宗 慈徳山 得蔵寺 https://tokuzoji.or.jp/bonnousokubodai/

- 一休宗純 - 遠州流茶道 https://www.enshuryu.com/tag/%E4%B8%80%E4%BC%91%E5%AE%97%E7%B4%94/

- 茶人 村田珠光と柳の水| お茶コラム| 京都 三条「ちきりや」お茶通販 創業安政元年 https://kyo-chikiriya.com/blog/tea_about/muratajyuko/

- わび茶の祖である村田珠光(むらたじゅこう)とは【新しい茶道を作った茶人】 - 山年園 https://www.e-cha.co.jp/contents/murata-jyuko/

- わび茶 - 茶の湯からCHA文化へ http://cha.sakai.ed.jp/learn/wabi.html

- 茶禅一味 - 遠州流茶道 https://www.enshuryu.com/tag/%E8%8C%B6%E7%A6%85%E4%B8%80%E5%91%B3/

- 禅と茶 - はじめて学ぶ茶の湯「座学」 https://www.sototakei.com/%E6%95%B0%E5%AF%84%E5%A3%BA/%E8%8C%B6%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E8%8C%B6%E3%81%AE%E6%B9%AF/

- 侘び茶の開祖、茶人・村田珠光について - far east tea company https://fareastteacompany.com/ja/blogs/fareastteaclub/people-related-to-japanese-tea-murata-juko

- 表千家不審菴:茶の湯の伝統:村田珠光 https://www.omotesenke.jp/list2/list2-2/list2-2-1/

- 【日本文化のキーワード】第二回 風狂 - 千年の日本語を読む【言の葉庵】能文社 http://nobunsha.jp/blog/post_46.html

- 薪能金春芝旧跡 - ひとやすみできるまち京田辺 https://kankou-kyotanabe.jp/tourism/takiginokonbarushibakyuseki/

- 曾我蛇足の取扱い作品|古美術・掛け軸の販売・買取・鑑定-松本松栄堂 https://www.matsumoto-shoeido.jp/artists/923

- 一休宗純とは、どんな人? | 書道専門店 大阪教材社 https://www.osakakyouzai.com/osaka_kyouzai/?p=7025

- 一休宗純筆書状 | Keio Object Hub: 慶應義塾のアート&カルチャーを発信するポータルサイト https://objecthub.keio.ac.jp/ja/object/381

- 江戸前夜の日本:応仁の乱がもたらした大変動|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n11b7aa2306ac

- 室町時代 | GOOD LUCK TRIP https://www.gltjp.com/ja/directory/item/14155/

- 【戦国時代の幕開け】応仁の乱って何のこと?分かりやすく簡単に解説 https://sengokubanashi.net/history/ouninnoran/

- 室町時代はなぜ教科書で軽んじられたのか? 応仁の乱から織田信長までの「空白の100年」埋める、”オカルト武将”の重要性 | AERA DIGITAL(アエラデジタル) https://dot.asahi.com/articles/-/256391?page=1

- 27.一休禅師牀菜庵(いっきゅうぜんじ しょうさいあん)跡 - 大阪市 https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000009368.html

- 尾和宗臨(おわそうりん)(Sourin Owa) - 京都通百科事典(R) https://www.kyototuu.jp/History/HumanOwaSourin.html

- 大徳寺 真珠庵、一休さんゆかりのお寺 - コダックの京都散歩 景色と歴史を楽しみたい https://nonbirisanpodehakken.blog.fc2.com/blog-entry-584.html

- 「堺」の興亡と“まち”文化 https://jsmaeda.stars.ne.jp/webcontets/katudou/pdftosibunmei.pdf

- 大阪の今を紹介! OSAKA 文化力 - ここまで知らなかった!なにわ大坂をつくった100人=足跡を訪ねて=|関西・大阪21世紀協会 https://www.osaka21.or.jp/web_magazine/osaka100/079.html

- 尾和宗臨(おわ そうりん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B0%BE%E5%92%8C%E5%AE%97%E8%87%A8-1064207

- 堺の環濠、いざCan Go! | 大阪で約半世紀の実績と信頼を誇る総合広告会社です。 - 宣成社 https://senseisha.co.jp/useful/kiji.php?n=18

- 堺商人とは? - Made In Local https://madeinlocal.jp/area/sakai-senshu/knowledge/042

- 「自由都市・堺」の再生(ルネサンス) http://www.zenken.com/kikkansi/vol_51/zk_vol51_06/zk_vol51_06_02_03.pdf

- 環濠都市・堺。500年の歴史&ロマンをめぐって - 堺観光ガイド https://www.sakai-tcb.or.jp/feature/detail/81

- 2:「自由・自治都市」として発展 ~ 堺 | このまちアーカイブス - 三井住友トラスト不動産 https://smtrc.jp/town-archives/city/sakai/p02.html

- 住吉大社で森女と邂逅 溺る一休 - きままな旅人 https://blog.eotona.com/%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%A4%A7%E7%A4%BE%E3%81%A7%E6%A3%AE%E5%A5%B3%E3%81%A8%E9%82%82%E9%80%85%E3%80%80%E6%BA%BA%E3%82%8B%E4%B8%80%E4%BC%91/

- 日本文化のキーワード第二回【風狂】 http://kotonohaan.cocolog-nifty.com/blog/2009/12/post-ea55.html

- 一休ばなし とんち小僧の来歴 / 岡雅彦 国文学研究資料館 / 平凡社 - メルカリ https://jp.mercari.com/item/m94742586996

- 仮名草子(カナゾウシ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BB%AE%E5%90%8D%E8%8D%89%E5%AD%90-45747

- タイトル一覧 |日本古典文学全集 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/contents/koten/title.html?era=%E8%BF%91%E4%B8%96

- 一休咄 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200016419

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E4%BB%AE%E5%90%8D%E8%8D%89%E5%AD%90-45747#:~:text=%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%88%9D%E6%9C%9F%E3%81%AB%E7%8F%BE%E3%82%8C%E3%81%9F,%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%91%BC%E7%A7%B0%E3%80%82

- 仮名草子 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E5%90%8D%E8%8D%89%E5%AD%90

- 仮名草子|国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1418

- 江戸時代に流行した浮世草子とは|内容や代表作家の井原西鶴を紹介【親子で歴史を学ぶ】 https://hugkum.sho.jp/216578

- 日本の誇り、茶の湯に息づく反骨のダンディズム | MEN'S Precious(メンズプレシャス) https://precious.jp/articles/-/4010