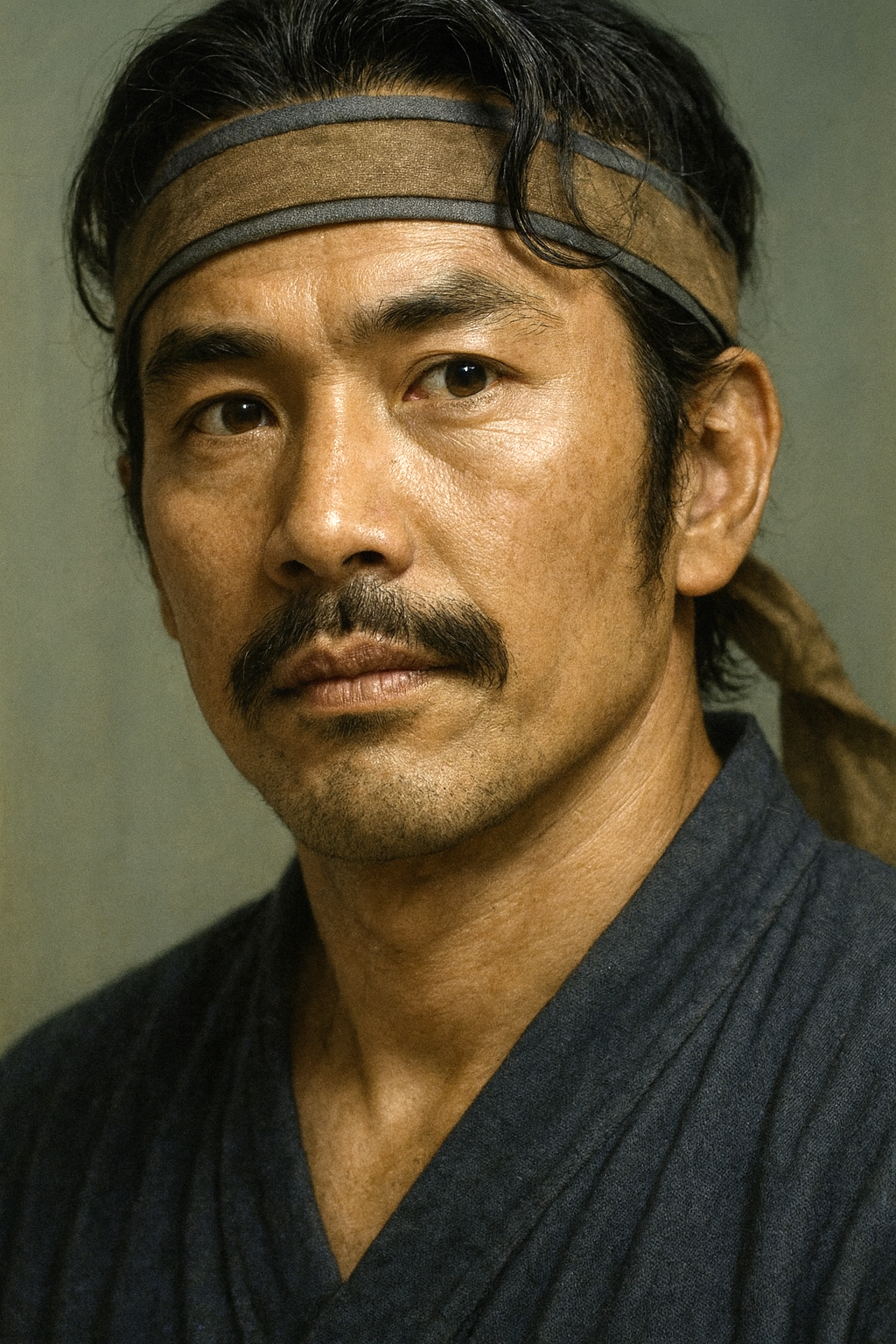

三好之長

三好之長は阿波の国人から細川澄元の後見役として中央政界に進出。永正の錯乱で活躍し実権を握るも、細川高国との戦いに敗れ斬首。彼の生涯は三好氏が天下人となる礎を築いた。

戦国初期の権力闘争と三好氏の台頭 — 三好之長の生涯と歴史的意義

序章:応仁の乱後の畿内と阿波の風雲児

応仁・文明の乱(1467-1477年)は、室町幕府の権威を根底から揺るがし、日本の歴史を大きく転換させる分水嶺となった。将軍の権力は失墜し、幕政の実権は管領・細川勝元の子である細川政元へと移った。政元は明応2年(1493年)に将軍・足利義材(後の義稙)を追放して新たな将軍を擁立する「明応の政変」を断行し、「半将軍」と称されるほどの絶大な権力を掌握するに至った 1 。この中央権力の変質と、それに伴う守護大名家の内紛、そして各地で台頭する国人勢力の動揺は、日本全土を「下剋上」の時代、すなわち戦国時代へと導いた。

このような混沌の時代にあって、四国阿波の一国人でありながら、主家の家督相続争いを機に中央政界の渦中に身を投じ、一時は権勢を極め、そして非業の死を遂げた一人の武将がいた。その名は三好之長(みよし ゆきなが)。彼の名は、後に「天下人」とまで称される曾孫・三好長慶の輝かしい功績の陰に隠れがちであり、一般には「細川澄元を支えた忠臣、政敵・高国に敗れた武将」という一面的な評価に留まることが多い。

しかし、本報告書は、三好之長を単なる忠臣や敗者としてではなく、阿波という地方の経済力と軍事力を背景に中央政界へ乗り込み、旧来の権力秩序に揺さぶりをかけた「時代の変革者」の一人として捉え直すことを試みる。彼の生涯は、成功と失敗、賞賛と非難が激しく交錯する。その複雑な軌跡を、同時代の政治・軍事状況や経済的背景と照らし合わせながら丹念に追うことで、戦国初期の権力闘争の実像と、後の三好政権、ひいては織田信長へと続く天下統一への流れの源流を解明することを目的とする。

第一部:阿波の国人から京の舞台へ

第一章:三好氏の出自と之長の登場

1.1. 阿波小笠原氏の末裔という系譜 — 史実と伝承

三好氏が歴史の表舞台に登場するにあたり、その出自は重要な意味を持つ。通説によれば、三好氏は清和源氏の一流である甲斐源氏・小笠原氏の庶流であり、鎌倉時代に承久の乱の功績で阿波国守護職を得た阿波小笠原氏の末裔を称している 1 。本拠地とした阿波国三好郡(現在の徳島県三好市周辺)の地名から、やがて「三好」を姓とするようになったとされる 3 。戦国期に台頭した多くの武家が、自らの権威を正当化するために名門の系譜に連なろうとしたように、三好氏にとっても清和源氏という出自は、中央で活動する上での大きな意味を持っていたと考えられる。

しかし、この公式の系譜には考察の余地も残されている。三好氏の家紋は「三階菱に釘抜」であるが、このうち「釘抜」紋は阿波の在地武士に広く見られる家紋であった 6 。この事実から、三好氏は元来、阿波土着の有力な豪族であり、勢力拡大の過程で中央でも通用する権威として小笠原氏の系譜を継承、あるいは仮冒したのではないかという説も存在する 6 。この系譜の二重性は、三好氏が阿波に深く根差した在地領主としての側面と、中央政界での飛躍を目指す志向性の両方を併せ持っていたことを示唆している。

このような背景を持つ三好氏に、三好之長は長禄2年(1458年)、阿波の有力国人であった三好長之の嫡男として生を受けた 1 。

1.2. 阿波守護・細川成之への臣従と若き日の之長

之長は、阿波守護であった細川氏の分家、讃州家(阿波守護家)の当主・細川成之に仕えた 8 。彼の諱(いみな)である「之長」は、主君・成之から一字を賜ったもの(偏諱)であり、両者の間に強固な主従関係が存在したことを物語っている 1 。

之長の人物像を物語る初期の逸話として、文明17年(1485年)の事件が挙げられる。当時28歳の之長は、京都で徳政を求める土一揆を煽動し、その張本人と目された 8 。幕府に追捕される身となったが、主君である細川成之の子・政之の屋敷に逃げ込み、庇護を求めた。幕府が政之に之長の引き渡しを要求した際、政之はこれを拒絶した。その理由は、之長が「貴重な人材」であり、彼を処罰すれば自家の軍事力が低下することを恐れたためであった 8 。

この土一揆事件は、単なる若気の至りとして片付けることはできない。第一に、之長が既存の権威や秩序に与せず、民衆の持つエネルギーを政治的・軍事的に利用するという、型にはまらない発想と行動力を持っていたことを示している。第二に、主家が幕府の命令に背いてまで彼を保護したという事実は、之長が当時から代替の利かない軍事的中核人物として、その価値を高く評価されていたことを証明するものである。彼は秩序の破壊者であると同時に、新たな秩序を構築するための「駒」として、権力者たちから注目される存在であった。この事件をきっかけに、之長は京都でその名を知られるようになり、彼の持つ危険な魅力と軍事的価値が中央政界に認識されることとなった。これは、後に彼が細川澄元の後見人として抜擢される重要な伏線となる。

第二章:主家の家督相続と中央政界への進出

2.1. 細川政元の三人の養子 — 澄元、澄之、高国

「半将軍」として畿内に君臨した細川京兆家(本家)当主の細川政元であったが、彼は修験道に深く傾倒し、生涯にわたって妻帯しなかったため実子がいなかった 2 。この後継者問題は、政元政権、ひいては畿内全体の安定を揺るがす最大の火種であった。政元はこの問題を解決するため、出自の異なる三人の養子を迎えた。公家の名門・九条家出身の細川澄之、之長の主家である阿波細川家出身の細川澄元、そして京兆家の分家である野州家出身の細川高国である 1 。

この三者の間で繰り広げられる後継者争いは、やがて畿内を20年以上にわたって戦乱に巻き込む「両細川の乱」へと発展していく 11 。之長は、自らの直接の主家である阿波細川家出身の澄元を一貫して支持した 7 。これは主家に対する忠誠心の発露であると同時に、澄元が京兆家の家督を継承することによって、自らも阿波の一国人から中央政界へと飛躍しようとする、極めて戦略的な選択であった。

2.2. 細川澄元の後見人としての入京と権力基盤の構築

永正3年(1506年)、澄元が細川京兆家の養子として正式に迎えられると、之長はその「執事」あるいは後見役として澄元に付き従い、阿波の軍勢を率いて入京した 8 。これにより、之長は阿波の一国人から、幕政の中枢に直接関与する立場へと劇的な転身を遂げた。

之長は澄元の家宰として、阿波の軍事力を背景に急速に発言力を強めていく。摂津半国の守護代に任じられると、配下の阿波兵を率いて畿内の荘園を横領するなど、強引な手法で勢力を拡大した 10 。しかし、この「阿波勢」の急激な台頭は、これまで政元政権を支えてきた畿内出身の譜代の重臣(内衆)たち、特に澄之の執事であった山城守護代・香西元長らとの間に、深刻な対立と軋轢を生んだ 1 。

之長の台頭は、細川京兆家の権力構造そのものを変質させるものであった。従来の政権基盤は、畿内の有力国人である内衆との協調関係の上に成り立っていた。しかし、之長と澄元は、阿波という「外部」の独立した軍事力と経済力を中央政界に直接持ち込んだ。これにより、内衆は自らの既得権益を根底から脅かす存在として之長を強く敵視するようになる。やがて香西元長らが澄之を担いで政元暗殺という暴挙に出た背景には、この「阿波勢」に対する強烈な危機感と反発があった。つまり、後に起こる「永正の錯乱」は、単なる個人の野心によるクーデターではなく、細川政権内部における「畿内派」対「阿波派」という構造的対立が爆発した、必然的な結果であったと言える。之長の存在そのものが、内乱の引き金となったのである。

表1:細川京兆家 家督争い関連人物相関図(永正の錯乱期)

|

カテゴリ |

人物 |

関係性・背景 |

主要な支持勢力・連携相手 |

|

管領家当主 |

細川政元 |

管領。「半将軍」と称される。実子がなく三人の養子を迎える。 |

(政権中枢) |

|

養子(阿波派) |

細川澄元 |

阿波守護・細川成之の孫。之長の主君。 |

三好之長 (後見役、軍事的中核)、足利義澄 (11代将軍) |

|

養子(畿内派) |

細川澄之 |

関白・九条政基の子。 |

香西元長 (山城守護代)、薬師寺長忠 (摂津守護代) |

|

養子(野州家) |

細川高国 |

細川京兆家の分家・野州家出身。 |

大内義興 (周防守護)、足利義稙 (10代将軍、前将軍) |

(注) 上記の対立構造は、永正4年(1507年)の政元暗殺から両細川の乱の初期段階における基本的な構図を示す。澄之派は政元暗殺直後に澄元・高国派の反撃により滅亡する。

第二部:権勢と抗争 — 両細川の乱

第三章:永正の錯乱と権勢の掌握

3.1. 細川政元の暗殺と近江への敗走

永正4年(1507年)6月23日、之長ら阿波勢の台頭に危機感を募らせた香西元長、薬師寺長忠ら澄之派は、ついに実力行使に出る。彼らは刺客を放ち、入浴中の細川政元を暗殺した 1 。この政変は「永正の錯乱」と呼ばれる。翌24日、澄之派は勢いに乗って澄元と之長の宿所を襲撃した。不意を突かれた之長は、若き主君・澄元を守って必死に防戦し、夜の闇に紛れて京都を脱出、近江へと落ち延びた 8 。

近江に逃れた之長らは、甲賀の有力国人である山中為俊らを頼り、潜伏して再起の機会を窺った 8 。これは、当時の武将が特定の領国支配だけでなく、傭兵契約や個人的な人脈を通じて結ばれた国人衆の広域ネットワークを、危機的状況における生命線としていかに重要視していたかを示す好例である 16 。

3.2. 京都奪還と澄元政権の樹立 — 権力の中枢へ

澄之が京兆家の家督を強奪したのも束の間、もう一人の養子である細川高国や、細川一門の尚春、政賢らが「政元暗殺」を大義名分として即座に反撃を開始した 1 。之長もこの動きに呼応し、甲賀衆の支援を得て8月1日には京都へ進軍。高国らと連携して澄之派の拠点を次々と攻略し、追い詰められた澄之を自害に追い込んだ 2 。政元暗殺からわずか1ヶ月あまりでの、電光石火の逆転劇であった。

8月2日、之長は澄元と共に triumphant に入京。澄元は将軍・足利義澄から正式に細川京兆家の家督継承を認められ、ここに澄元政権が樹立された 8 。そして、その政務は事実上、後見役である之長に委任され、彼は名実ともに行政と軍事の両面で権力の中枢を握ることになった 7 。この頃の之長は、かつての一揆指導者としての荒々しさだけでなく、統治者として年貢徴収の紛争を穏便に解決するなど、行政官としての一面も見せている。この変貌ぶりは、興福寺の僧侶による日記『多聞院日記』にも「隠(穏)便也」と記されている 8 。

3.3. 畿内勢力との軋轢と主君・澄元との関係

しかし、権力を掌握した之長の振る舞いは、周囲から「増長」と見なされることも少なくなかった。その専横ぶりは、主君であるはずの澄元との間にも深刻な亀裂を生じさせた。澄元は之長に嫌気がさし、阿波への帰国や出家を口にするほどであった 8 。この主従の危機は、澄元が失脚すれば自らも将軍の座を追われかねない足利義澄の必死のとりなしと、之長が自らの非礼を認め、恭順の意を示すために配下の家臣を処刑するという劇的な形で収拾された 8 。

この後、之長は剃髪して「喜雲」と号し、形式的に執事職を嫡男の長秀に譲った 8 。しかし、実権は依然として之長が握り続けた。之長をはじめとする阿波出身者が権力を独占する状況は、澄之派が排除された後も、畿内や讃岐出身の細川家臣や一門衆の間に根強い反発を残した。この燻る不満が、やがて細川高国を新たな対抗軸として結集させ、次なる争乱の土壌となっていくのである 2 。

第四章:畿内を巡る死闘

4.1. 如意ヶ嶽の戦い (1509年) — 大内義興・細川高国連合軍との激突と敗北

澄元・之長政権に反発する細川高国は、単独での対抗が困難と見るや、西国一の大大名である周防の雄・大内義興と結託した。大内義興は、かつて明応の政変で政元に追放された前将軍・足利義稙を奉じ、彼を将軍に復職させるという大義名分を掲げて、中国・九州の軍勢を率いて上洛を開始した 2 。

この動きは、単なる細川家の内紛を、西国の大大名を巻き込んだ全国規模の争乱へと発展させる決定的な転換点であった。之長が阿波の勢力を畿内に持ち込んだのに対し、高国が大内の勢力を引き入れたことで、畿内の政局は地方の有力大名の軍事力によって左右される時代へと本格的に突入したのである。

永正6年(1509年)、京都を追われた澄元と之長は、近江から再起を図り京都東山の如意ヶ嶽に布陣した。しかし、高国・大内連合軍は数で圧倒しており、之長らはなすすべなく敗北。再び本拠地である阿波へと逃走した 1 。この戦いは三好家にとって痛恨の敗北となり、之長の子である長秀と頼澄(一説には頼澄のみ)は伊勢へ敗走したものの、そこで高国方と通じていた北畠材親に攻められ、自害に追い込まれるという大きな犠牲を払った 13 。

4.2. 船岡山合戦 (1511年) — 再起を賭けた戦いとその挫折

阿波で態勢を立て直した澄元・之長方は、諦めることなく再上洛の機会を窺った。永正8年(1511年)、彼らは再び畿内へ侵攻し、一時は京都を奪還するほどの勢いを見せた 11 。しかし、高国・大内連合軍との決戦を目前にして、澄元方が擁立していた前将軍・足利義澄が陣中で病死するという不運に見舞われる 11 。精神的支柱を失った澄元軍の士気は低下し、船岡山での決戦に大敗を喫した。之長らは、またしても阿波への撤退を余儀なくされたのである。

4.3. 阿波・淡路を拠点とした抗戦の継続

二度にわたる京都奪還の試みが失敗に終わった後も、之長の闘志は衰えなかった。彼は阿波・讃岐といった四国の本拠地を基盤に、高国政権への抵抗を粘り強く続けた。永正14年(1517年)には、阿波・讃岐の軍勢を率いて淡路島に侵攻し、敵対していた淡路守護・細川尚春を堺へと追放している 8 。このような持続的な軍事行動が可能であったのは、三好氏が強力な水軍を擁し、阿波という独立した経済・軍事基盤を保持していたからに他ならない。

第五章:最期 — 等持院の戦いと非業の死

5.1. 最後の京都進攻と等持院での決戦 (1520年)

永正17年(1520年)、将軍・足利義稙と、彼を支える管領・細川高国の間に不和が生じた。之長はこの千載一遇の好機を逃さなかった。澄元と共に三度目の上洛戦を敢行し、高国を近江へ追いやることに成功する。将軍・義稙は高国を見限り、澄元に接近。澄元の京兆家家督継承を正式に認めるに至り、之長と澄元の長年の悲願であった政権奪還は、実現まであと一歩のところまで迫った 12 。

しかし、高国は近江の六角定頼らの援軍を得て驚異的な速さで態勢を立て直し、京都への逆侵攻を開始した。同年5月5日、両軍は京都北西の等持院周辺で雌雄を決することとなる 21 。之長軍は兵力で劣勢ながらも奮戦したが、午後になると味方であったはずの摂津国人衆が次々と高国方に寝返り、戦況は絶望的となった 21 。

5.2. 敗北と処刑 — 権力者の末路

等持院の戦いに大敗した之長は、逃走中に捕縛された。同時代の医師・半井保房が記した『聾盲記』によれば、彼が極度の肥満体で10歩も歩けなかったため、逃げ遅れたとされている 8 。

高国は当初、之長の命を保証するとして投降させたが、その約束は反故にされた。これは、前年(永正16年)に之長によって殺害された細川尚春の遺児・彦四郎が、父の仇を討つよう高国に強く訴えたためであったという 8 。永正17年5月11日、三好之長は子の新五郎(芥川長光か)と共に、京都百万遍の知恩寺において斬首された。享年63 7 。奇しくもその処刑日は、前年に尚春を殺害した日と同じであったとされ、この処置が極めて強い復讐の意図を持っていたことを物語っている 8 。

之長の死の報は、伊丹城で待機していた主君・澄元に届いた。長年の盟友であり、後見役であった之長を失った澄元は深く失意し、阿波へ撤退。しかし、彼自身も病に冒されており、翌6月10日に後を追うようにこの世を去った 8 。ここに、之長と澄元による政権奪還の夢は、完全に潰え去ったのである。

第三部:人物像と歴史的評価

第六章:三好之長の人物像

6.1. 智勇兼備の将か、大悪の大出か — 史料に見る二つの顔

三好之長の人物評価は、史料によって大きく分かれる。『細川両家記』など後代の軍記物では「智勇兼備の良将」と謳われる一方 1 、その軍事指揮官としての能力は敵方からも一目置かれていたようである。

しかし、同時代に記された公家や僧侶の日記における評価は、驚くほど辛辣である。特に、彼の最期を記録した半井保房の『聾盲記』は、その死に際して「今三好は大悪の大出(最高)なるものなり。皆の人々悦喜せざるはなし(三好は最悪の大悪人だ。誰もが喜ばない者はいない)」とまで記している 8 。また、彼の権勢を風刺する落首が数多く作られ、流布していたことも記録されており 8 、京都の公家や寺社、民衆から、成り上がりの他国者として極度に嫌悪されていたことが窺える。

この評価の極端な分岐は、彼が「阿波(地方)」の論理を「京都(中央)」に持ち込んだ人物であったことに起因する。阿波の三好氏や主君の澄元にとって、彼は頼もしい軍事指導者であり、忠実な後見役であった。しかし、その行動によって既得権益を破壊され、戦乱に巻き込まれた京都の伝統的権力層や畿内の国人たちにとって、彼は秩序を破壊し、私利私欲のために都を荒らす「大悪人」に他ならなかった。之長に対する毀誉褒貶は、彼個人の資質の問題だけでなく、伝統と権威を重んじる旧来の中央の価値観と、実力主義と領国経営を基盤とする地方の新たな価値観が、之長という一人の人物の上で激しく衝突した結果であった。彼の評価の乖離は、まさに時代そのものの過渡期的な性格を色濃く反映している。

6.2. 土一揆を操る政治手腕と軍事戦略

之長は、単なる猪武者ではなかった。若き日に土一揆を煽動した逸話 8 に見られるように、彼は正規の軍事行動だけでなく、民衆の不満や社会の底流にあるエネルギーを政治的・軍事的に利用する術に長けていた。これは、既存の権力構造の外から来た彼ならではの、型破りな戦略であったと言える。

また、軍事面での活躍が目立つ一方で、澄元の執事として年貢徴収に関する紛争を解決するなど、行政官としての手腕も発揮していた 8 。彼の名で発給された軍事・行政関連の文書も複数確認されており 24 、彼が軍事と統治の両面で実務を担う、極めて有能な人物であったことがわかる。

6.3. 阿波の経済力(藍・塩)と堺の港 — その権力の源泉

之長が京都での敗北後も、何度も阿波から再起し、長期にわたる大規模な軍事行動を継続できたのはなぜか。その答えは、三好氏の本拠地である阿波国の豊かな経済力と、それを畿内市場に連結させる国際貿易港・堺の存在にある。

当時の阿波は、全国的に見ても有数の特産品であった藍(阿波藍)や塩(阿波塩)の一大産地であった 25 。これらの商品は畿内をはじめとする各地で高い需要があり、その交易は三好氏に莫大な富をもたらした。そして、これらの産品は、当時、東アジア貿易の拠点として繁栄を極めていた自治都市・堺を通じて流通した。三好氏は早くから堺に拠点を設け、その経済力を自らの軍事力の源泉として巧みに活用していたのである 14 。

之長の戦いは、単なる武力衝突ではなかった。それは、阿波の経済力を背景とした、持続可能な挑戦であった。この「経済と軍事の連携」という権力モデルは、之長の孫である元長による「堺公方府」の樹立 14 、そして曾孫の長慶による「三好政権」の確立へと直接つながっていく。之長は、その先鞭をつけた人物として、高く評価されるべきである。

第七章:歴史的意義と次代への遺産

7.1. 敗者・之長が遺したもの — 三好元長・長慶への道

三好之長は、個人的には戦いに敗れ、非業の死を遂げた。しかし、彼の死は三好氏の歴史の終わりではなく、新たな始まりであった。之長の無念の死は、三好一族に宿敵・細川高国への消しがたい復讐心を植え付けた。家督を継いだ孫の三好元長は、之長の遺志を継ぐかのように、澄元の子・細川晴元を擁立して高国打倒を目指す 8 。そして元長は、大永7年(1527年)の「桂川原の戦い」や享禄4年(1531年)の「大物崩れ」で高国軍を破り、ついに祖父の仇を討ち果たした 31 。

之長の生涯をかけた戦いは、三好氏を阿波の一国人から、畿内に恒久的な足がかりを持つ中央の有力勢力へと変貌させた。彼が切り開いた阿波から畿内への進出ルート、築き上げた人脈と敵対関係、そして示した「実力による中央政界への介入」という手法は、すべてが次世代への貴重な遺産となったのである。

7.2. 織田信長に先立つ「天下人」三好長慶の先駆者として

之長の孫・元長、そして曾孫・長慶の代に至り、三好氏は主家であった細川氏をも凌駕し、将軍を傀儡化して畿内一円を支配する強大な「三好政権」を樹立する 25 。三好長慶は、その権勢から「織田信長に先立つ最初の天下人」とも評価されるが 1 、その巨大な権力は、決して一代で築かれたものではない。それは、祖父・元長、そして曾祖父・之長の二代にわたる、血と汗にまみれた闘争の積み重ねの上に成り立っていた。

三好之長は、戦国時代の扉を力ずくでこじ開けようとした人物の一人である。彼の行動は、旧来の室町幕府-守護体制を内部から激しく揺さぶり、地方勢力がその経済力と軍事力を背景に中央権力を簒奪していくという、戦国時代を象徴する「下剋上」のダイナミズムを誰よりも早く体現していた。彼はその過程で敗れ去ったが、彼が起こした波紋は、次世代の勝者である三好長慶、そして最終的な天下人である織田信長へと繋がる、大きな歴史の潮流の源となったのである。

終章:三好之長とは何者であったか

三好之長は、阿波の一国人という出自から、主家の家督争いを好機と捉えて中央政界の激流に身を投じ、一時は権勢を極めながらも、最後は政敵との熾烈な争いに敗れ非業の死を遂げた戦国武将である。

彼は、同時代人からは「大悪人」と罵られ、歴史上は「敗者」として記録されることが多い。しかし、彼の生涯は、応仁の乱後の混沌とした時代の中で、地方勢力が如何にして中央へ影響力を行使しようとしたかを示す、極めて重要な事例である。彼が遺した阿波の経済力と結びついた軍事組織、堺の港を足がかりとする戦略、そして何よりも「中央を目指す」という強固な志向性は、孫の元長、曾孫の長慶へと確実に受け継がれた。そしてそれは、戦国最初の天下人とも称される三好政権の揺るぎない礎となった。

その意味で、三好之長は単なる敗者ではない。彼は、旧時代の秩序が崩壊し、新たな秩序がまだ生まれない過渡期にあって、自らの実力だけを頼りに権力の頂点を目指した、複雑な魅力に満ちた先駆者として再評価されるべき人物である。彼の挑戦と挫折の物語は、戦国という時代の本質を我々に雄弁に語りかけている。

表2:三好之長 関連年表

|

西暦 (和暦) |

年齢 |

三好之長の動向 |

関連する政治・軍事動向 |

典拠資料 |

|

1458 (長禄2) |

1 |

阿波にて、三好長之の嫡男として誕生。 |

|

7 |

|

1485 (文明17) |

28 |

京都で土一揆を煽動したとして幕府に追われるも、主君・細川政之に庇護される。 |

|

8 |

|

1506 (永正3) |

49 |

主君・細川澄元の後見役として入京。摂津半国守護代に任じられる。 |

細川澄元が細川京兆家の養子となる。 |

10 |

|

1507 (永正4) |

50 |

細川政元暗殺(永正の錯乱)。澄元と共に近江へ逃亡後、京都を奪還。澄元政権の実権を握る。 |

香西元長らが細川政元を暗殺。細川澄之が自害。 |

1 |

|

1508 (永正5) |

51 |

細川高国、大内義興に京都を追われ、澄元と共に近江へ再度逃亡。 |

高国・大内義興が足利義稙を奉じて入京。 |

7 |

|

1509 (永正6) |

52 |

如意ヶ嶽の戦いで高国・大内連合軍に敗北し、阿波へ逃走。子の長秀らが伊勢で自害。 |

|

1 |

|

1511 (永正8) |

54 |

再び上洛を試みるも、船岡山合戦で高国・大内連合軍に大敗し、阿波へ撤退。 |

澄元方が擁する前将軍・足利義澄が病死。 |

11 |

|

1519 (永正16) |

62 |

淡路守護・細川尚春を攻め、殺害する。 |

|

8 |

|

1520 (永正17) |

63 |

等持院の戦いで細川高国に敗北。捕縛され、5月11日に京都・百万遍知恩寺にて斬首される。 |

主君・細川澄元も6月に阿波で病死。 |

7 |

引用文献

- 三好氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E6%B0%8F

- 閑話 永正の錯乱 - 【改訂版】正義公記〜名門貴族に生まれたけれど、戦国大名目指します〜(持是院少納言) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16816452219435992138/episodes/16816927859159598000

- 三好家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30608/

- 三好氏 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E6%B0%8F

- 三好氏(みよしうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E6%B0%8F-139809

- 武家の家紋_三好氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/bukemon/bk_3yosi.html

- 三好之長(みよし ゆきなが)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E4%B9%8B%E9%95%B7-1114178

- 三好之長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E4%B9%8B%E9%95%B7

- 三好之長 http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~area-c/tomatu/miyosi.html

- 三好之長 http://ww1.tiki.ne.jp/~josiah/retudenn/myukinaga.html

- 永正の錯乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E9%8C%AF%E4%B9%B1

- 「永正の錯乱(1507年)」細川政元の3人の養子による家督相続争い - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/74

- 「三好元長」晴元家臣として功績を挙げるも、関係悪化で主君に討たれる! - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/439

- 偉人たちの知られざる足跡を訪ねて 戦国乱世に畿内を制した「天下人」の先駆者 三好長慶 https://www.westjr.co.jp/company/info/issue/bsignal/22_vol_196/issue/01.html

- 中世城館遺跡(甲南地域) 調査報告書 - 甲賀市甲南町杉谷・新治 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/59/59037/70602_1_%E4%B8%AD%E4%B8%96%E5%9F%8E%E9%A4%A8%E9%81%BA%E8%B7%A1%E7%94%B2%E5%8D%97%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

- 根来衆(ネゴロシュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%A0%B9%E6%9D%A5%E8%A1%86-594867

- 戦国大名(戦国武将)の家臣団とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/91112/

- 戦国時代の紀伊地域における傭兵活動に関する研究 : 雑賀衆傭兵団を中心に https://k-rain.repo.nii.ac.jp/record/1576/files/higashiajia_02_011.pdf

- 如意ヶ嶽の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%82%E6%84%8F%E3%83%B6%E5%B6%BD%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 三好頼澄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E9%A0%BC%E6%BE%84

- 「等持院の戦い(1520年)」高国vs澄元、ついに決着。三好之長の最期 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/420

- 戦国サバイバル転生尼将軍の大旋風! - 三好と六角 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n1492jv/17/

- 細川の補佐役・三好長慶海を渡る! - BEST TiMES(ベストタイムズ) https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/10479/

- 「勝瑞時代の祖谷山」 https://syugomati-syouzui.sakuraweb.com/iyayama.html

- 阿波から都へ~三好氏の時代 - あわ文化教育 https://awabunka.tokushima-ec.ed.jp/file/636

- 徳島県における藍の歴史 - 四国大学 https://www2.shikoku-u.ac.jp/hls/ainoie/ai-kenkyu/ai-rekisi/ai-kenkyu-rekisi.html

- 堺と四人の天下人 - 堺市 https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/koho/koho/koho_sakai/kobo_sakai_pdf/koho_sakai_2022/202203.files/220308.pdf

- 9585.pdf https://www.city.shijonawate.lg.jp/uploaded/attachment/9585.pdf

- 戦国三好一族ゆかりの地を訪ねて - 堺市 https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/hakubutsukan/exhibition/kikaku_tokubetsu/kako/74549120220902185140834.files/sakai_rekishitizu.pdf

- 細川晴元 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/hosokawa-harumoto/

- 三好元長(みよしもとなが) 拙者の履歴書 Vol.403~阿波から畿内へ、志半ばの転身 - note https://note.com/digitaljokers/n/ne3d9288d3fb9

- 戦国の天下人 三好長慶と阿波三好家 https://ailand.or.jp/wp-content/uploads/2023/03/1521b7be191e0a21ebc56d430720998f.pdf

- 大物崩れ/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11089/

- 三好長慶 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E9%95%B7%E6%85%B6

- 三好長慶(みよし ながよし) 拙者の履歴書 Vol.64~主家を超えた畿内の覇者 - note https://note.com/digitaljokers/n/ndb973b22096c