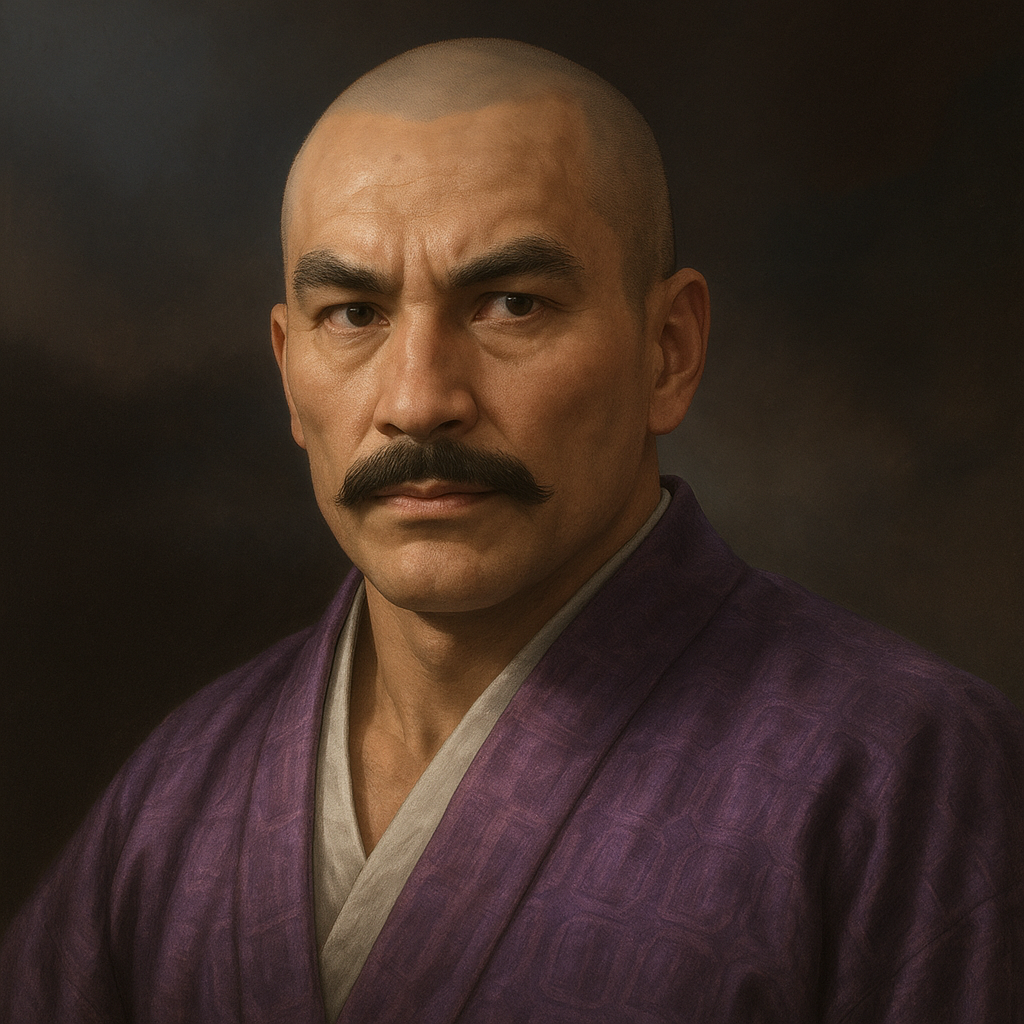

三好為三

三好為三は三好氏傍流の武将。織田、豊臣、徳川に仕え、関ヶ原や大坂の陣では徳川方として参陣。96歳で没し旗本となる。真田十勇士の三好伊三入道のモデルとされるが、真田氏との史実上の関係はない。

戦国武将・ 三好為三の実像と虚像

I. 序論

A. 三好為三の紹介

三好為三(みよし いさん)は、日本の戦国時代から江戸時代前期にかけて活動した武将であり、後に徳川幕府の旗本となった人物である 1 。生年は天文5年(1536年)、没年は寛永8年12月10日(西暦1632年1月31日)とされ、96歳という長寿を全うした 1 。彼は、戦国時代に畿内を中心に強大な勢力を誇った三好氏の一族であるが、本家ではなく傍流の出身であった 1 。摂津榎並城主を務め、官位は従五位下因幡守を称したとされる 1 。

B. 真田十勇士との関連性と本報告書の目的

三好為三の名は、しばしば講談や立川文庫などで知られる「真田十勇士」の一員、三好伊三入道(みよし いさ にゅうどう)のモデルとして言及される 1 。この関連性から、歴史上の人物としての三好為三と、物語上のキャラクターである三好伊三入道が混同されることも少なくない。しかし、史実における為三と真田氏との間には、直接的な関係は認められていない 1 。

本報告書の目的は、現存する史料に基づき、歴史上の人物としての三好為三の生涯と事績を明らかにすることにある。特に、彼の兄とされる三好宗渭(みよし そうい、通称・政康)との関係性や、両者の間でしばしば見られる名前(諱)の混乱について整理し、史実に基づいた人物像を再構築する。さらに、真田十勇士伝説との関連性を検証し、歴史上の三好為三と、彼をモデルとしたとされる架空の人物・三好伊三入道とを明確に区別することを目指す。

C. 伝説の浸透性

三好為三と真田十勇士との結びつきは、史実的な裏付けがないにもかかわらず、根強く残存している。これは、特に大正時代に流行した立川文庫などの大衆向け歴史物語が、広範な読者層に影響を与えた結果と考えられる 4 。これらの物語において、「三好為三」という実在の人物の名に近い「三好伊三入道」というキャラクターが登場し、真田幸村(信繁)の忠実な家臣として活躍する姿が描かれた 1 。名前の類似性が、両者を結びつける大きな要因となった可能性が高い。比較的地名度の低い歴史上の人物の場合、一度形成された伝説や物語上のイメージが、史実の記録よりも強く人々の認識に影響を与えることがある。三好為三の事例は、大衆文化における歴史の受容と変容、そして伝説がいかにして史実認識を覆い隠しうるかを示す一例と言えるだろう。歴史研究においては、このような伝説と史実とを慎重に峻別する必要がある。

II. 歴史上の人物としての三好為三:生涯の軌跡

A. 出自と一族背景

三好為三は、三好氏の傍流である三好政長(みよし まさなが)の子として生まれたとされる 1 。父・政長は、室町幕府の管領であった細川晴元(ほそかわ はるもと)に仕え、畿内における三好本家の当主・三好長慶(みよし ながよし)と対立した人物である。この対立は、天文18年(1549年)の江口の戦いにおいて政長が長慶に討たれるという結果に終わった 1 。

為三には、三好宗渭(みよし そうい)という兄がいたことが確実視されている 1 。この兄弟関係を裏付ける重要な史料として、『狩野文書』に収められた元亀2年(1571年)7月晦日付の足利義昭御内書が存在する。この文書は、為三の号である一任斎(いちにんさい)に宛てられており、その書き出しに「舎兄下野守跡職并自分当知行事」と記されている 7 。ここでいう下野守(しもつけのかみ)は宗渭が名乗った官途名の一つであり、「舎兄」は実兄を意味するため、宗渭が為三の兄であったことが一次史料によって証明される。

為三自身の前半生に関する記録は乏しく、史料上での初見は元亀元年(1570年)8月2日付の大山崎惣中への安堵状である 1 。父・政長が江口の戦いで敗死した後、為三は兄・宗渭と行動を共にしたと考えられている 1 。

B. 諸勢力下での経歴

父・政長の死後、三好宗渭・為三兄弟は、当初、父の仇である三好長慶と対立する立場にあったと推測される 1 。しかし、兄・宗渭は永禄元年(1558年)には長慶に仕えるようになり、長慶の勢力拡大に貢献した 7 。長慶の死後(永禄7年、1564年)、宗渭は三好長逸(みよし ながやす)、岩成友通(いわなり ともみち)と共に三好三人衆と称され、長慶の甥・三好義継(みよし よしつぐ)の後見役として、松永久秀(まつなが ひさひで)らと共に三好家中で重きをなした 7 。この時期の為三の具体的な動向は不明瞭な点が多いものの、兄・宗渭の勢力下にあったと考えられる。

永禄11年(1568年)、織田信長が足利義昭を奉じて上洛すると、三好三人衆は信長と敵対した 1 。兄・宗渭はこの対立の中で没したとみられる(永禄12年、1569年没説あり) 7 。兄の死後、為三はその家督、あるいは兄の旧臣の一部を継承したと考えられ 1 、やがて信長に降伏した。信長配下としては、比叡山焼き討ちなどに参加し、戦功によって摂津国豊島郡に所領を与えられた 1 。しかし、その後、松永久秀と三好義継・細川昭元との抗争の中で松永方に与するなど、信長と一時的に敵対する動きも見せており、当時の武将に共通する複雑な政治的立場を示している 1 。

天正10年(1582年)の本能寺の変で信長が死去すると、為三は豊臣秀吉に仕えた。文禄元年(1592年)からの文禄の役(朝鮮出兵)においては、肥前名護屋城の本丸番衆を務めた記録が残る 1 。

慶長3年(1598年)に秀吉が死去すると、為三は徳川家康に接近し、その家臣となった 1 。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは東軍(徳川方)に属し、真田昌幸・幸村(信繁)父子が籠る信濃上田城攻めに参加している 1 。戦後、その功績により旗本として取り立てられ、河内国内で2,020石の知行を与えられた 1 。慶長9年(1604年)には従五位下因幡守に叙任された 1 。さらに、慶長19年(1614年)から慶長20年(1615年)にかけての大坂の陣にも徳川方として参陣している 1 。

為三は寛永8年(1631年、または翌寛永9年初頭)に96歳で死去し 1 、その子孫は江戸時代を通じて旗本として存続した 11 。

C. 実名の問題:名称の混乱と史料

三好為三とその兄・宗渭に関しては、名前(諱)について著しい混乱が見られる。多くの系図や後世の軍記物などでは、三好為三の諱を「政勝(まさかつ)」としている 1 。しかし、近年の研究では、この「政勝」は兄・宗渭が当初名乗っていた諱である可能性が高いと指摘されている 2 。

一方で、兄の宗渭自身も、一般には「政康(まさやす)」の名で知られているが、この「政康」という名は一次史料では確認されておらず、『細川両家記』などの後世の史料における誤記が広まったものと考えられている 7 。宗渭が実際に名乗ったとされる諱は、「政勝(まさかつ)」および「政生(まさなり)」である 7 。

では、三好為三自身の本来の諱は何であったのか。この点については、未だ確定的な結論は出ていない 1 。江戸幕府が編纂した公式系図集である『寛政重修諸家譜』には、為三の諱として「一任(まさとう)」が記載されている 1 。しかし、他の史料では「一任斎(いちにんさい)」という号と共に「為三」の名が用いられている例があり(一任斎為三)、「一任斎」は出家後の法号、あるいは斎号であった可能性も指摘されている 1 。現状では、確実な諱が不明であるため、史料上で比較的安定して確認できる「為三(いさん)」を彼の呼称として用いるのが最も妥当と考えられる。

この兄弟に関する名前の混乱は、歴史研究においてしばしば直面する問題、すなわち、信頼性の異なる多様な史料(同時代の書状、後世の編纂物、公式系図など)から如何にして史実を再構築するかという課題を象徴している。特に、足利義昭の御内書のような同時代性の高い一次史料 7 は、『細川両家記』のような後世の記録 7 や、誤りを含む可能性のある『寛政重修諸家譜』 1 よりも慎重に扱われるべきである。為三の正確な諱については不明な点が残るものの、兄・宗渭の諱が「政勝」であり、為三に「政勝」の名が誤って伝えられた可能性が高いことは、史料批判を通じて明らかになりつつある。

III. 三好為三と真田十勇士伝説

A. 大衆文化における真田十勇士

真田十勇士は、戦国時代末期から大坂の陣にかけて、真田幸村(信繁)に仕えたとされる十人の家臣たちの総称である。猿飛佐助や霧隠才蔵をはじめとする彼らは、忍者や豪傑として超人的な活躍を見せるが、その多くは架空の存在、あるいは実在の人物や氏族に由来する要素を脚色して創作されたキャラクターである。特に、大正時代に刊行された「立川文庫」シリーズによってその人気は不動のものとなり、今日に至るまで小説、漫画、映画、演劇など様々な媒体で描かれ続けている 4 。

B. 伝承上の人物:三好清海入道と三好伊三入道

真田十勇士の中には、三好姓を持つ二人の人物が登場する。三好清海入道(みよし せいかい にゅうどう)と三好伊三入道(みよし いさ にゅうどう)である 4 。物語の中では、彼らは兄弟として設定されることが多く、伊三入道は清海入道の弟とされる 3 。元々は三好氏ゆかりの僧侶であったが、後に真田幸村に仕え、その怪力と武勇をもって活躍したとされる 6 。特に大坂の陣での奮戦が語られることが多い。

C. 事実と虚構の区別:モデルと史実

歴史研究においては、この伝説上の三好兄弟のモデルとして、実在の三好兄弟が想定されている。すなわち、三好清海入道のモデルは三好宗渭(しばしば誤って政康と呼ばれる)、そして三好伊三入道のモデルは三好為三(しばしば誤って政勝と呼ばれる)であるとされる 1 。為三(Isan)と伊三(Isa)という名前の類似性や、宗渭が出家して宗渭(Sōi)と名乗ったこと 7 が、入道(Nyūdō)という設定に繋がった可能性などが、この推定の根拠として考えられる。

しかし、最も重要な点は、モデルとされる三好宗渭・為三兄弟と、真田氏あるいは真田幸村との間に、史実上の接点は一切確認されていないことである 1 。彼らの生涯の軌跡は、真田氏とは全く異なるものであったことは、第二章で詳述した通りである。

さらに注目すべきは、歴史上の皮肉とも言える事実である。三好伊三入道のモデルとされる三好為三は、史実においては、関ヶ原の戦い(上田城攻め)および大坂の陣の両方で、徳川家康方に属して戦っている 1 。これは、物語の中で真田幸村と共に徳川軍と heroic に戦う三好伊三入道の姿とは、全く逆の立場である。

この事実は、伝説や物語が形成される過程で、歴史上の人物の名前や断片的な情報がいかに利用され、変容されるかを示している。物語の作者たちは、三好という著名な姓を持つ実在の兄弟(宗渭と為三)の名を借りることで、物語に歴史的なリアリティを与えようとしたのかもしれない。その際、彼らの実際の経歴や所属(特に為三が徳川方として真田の敵であったこと)は、物語の都合に合わせて無視、あるいは完全に反転させられたのである 9 。兄弟間の名前の混乱 3 も、彼らを物語のキャラクターとして自由に造形しやすくした一因であった可能性も考えられる。

D. 比較表:史実の三好兄弟と伝承上の三好入道兄弟

以下の表は、史実における三好宗渭・為三兄弟と、真田十勇士伝説に登場する三好清海入道・伊三入道兄弟の主な特徴を比較し、その相違点を明確にするものである。

|

特徴 |

史実: 三好宗渭 (みよし そうい) |

史実: 三好為三 (みよし いさん) |

伝承: 三好清海入道 (みよし せいかい にゅうどう) |

伝承: 三好伊三入道 (みよし いさ にゅうどう) |

|

基本的な出自 |

政長の子 (有力説); 為三の兄 7 |

政長の子; 宗渭の弟 7 |

架空の人物 |

架空の人物 |

|

主な呼称 |

宗渭, 政勝, 政生 (誤伝: 政康) 7 |

為三, 一任斎 (可能性: 政藤; 誤伝: 政勝) 1 |

清海入道 |

伊三入道 |

|

主な所属 |

三好三人衆; 信長と敵対 7 |

細川氏, 三好氏, 織田氏, 豊臣氏, 徳川氏 1 |

真田十勇士 (幸村配下) 6 |

真田十勇士 (幸村配下) 6 |

|

主要な出来事 |

足利義輝殺害 (永禄の変) に関与 (1565) 7 |

関ヶ原・大坂の陣で徳川方として参陣 1 |

大坂の陣で真田方として奮戦 6 |

大坂の陣で真田方として奮戦 6 |

|

相互関係 |

為三の兄 7 |

宗渭の弟 7 |

伊三入道の兄 3 |

清海入道の弟 3 |

|

真田氏との関係 |

なし 3 |

なし (上田城攻めで敵対) 1 |

真田伝説の中心人物 4 |

真田伝説の中心人物 4 |

IV. 結論

A. 歴史上の三好為三の総括

三好為三は、戦国時代の動乱期から江戸時代初期にかけて、実に96年という長い生涯を送った実在の武将である。三好氏の傍流に生まれ、父・政長の死後は兄・宗渭と共に、あるいはその後を継いで活動し、織田信長、豊臣秀吉、そして徳川家康・秀忠・家光と、時代の覇権を握った複数の権力者に仕えた 1 。最終的には徳川幕府の旗本として2,020石の知行を得て、その家系は幕末まで続いた 1 。彼の生涯は、戦国乱世を生き抜き、新たな江戸幕府体制に適応していった一人の武士の姿を映し出している。

一方で、彼の名前(諱)に関しては、兄・宗渭との間で著しい混同が見られ、特に「政勝」という名が誤って為三の諱として伝えられてきた経緯がある。史料に基づけば、彼の最も確実な呼称は「為三」であり、諱については「一任(まさとう)」説もあるが、未だ確定には至っていない 1 。

B. 真田十勇士問題の解決

三好為三が真田十勇士の一員、三好伊三入道のモデルとされたことは、ほぼ間違いないと考えられる 1 。これは主に「為三(Isan)」と「伊三(Isa)」という名前の類似性に起因するものであろう。しかし、歴史的な事実として、三好為三(および兄の宗渭)が真田氏や真田幸村(信繁)に仕えたという証拠は一切存在しない 1 。それどころか、為三は関ヶ原の戦いや大坂の陣において、真田氏が属した豊臣方(西軍)と敵対する徳川方(東軍)の武将として参陣していた 1 。この事実は、伝説と史実との間に存在する決定的な乖離を明確に示している。

C. 結び

三好為三の事例は、歴史上の人物、特に時代の中心的な役割を担ったわけではない人物が、後世の創作物や伝説の中でいかに変容されうるかを示す興味深いケースである。大衆的な物語が持つ影響力は大きく、一度定着したイメージは、史実的な根拠の有無に関わらず、広く受け入れられる傾向がある。歴史を研究し、理解する上では、常に史料に対する批判的な視点を持ち、一次史料に基づいて事実を検証することの重要性を再認識させられる。三好為三という一人の武将の生涯を追うことは、単に個人の事績を知るだけでなく、歴史記述と伝説形成の関係性を考察する上でも、示唆に富む作業と言えるだろう。

引用文献

- 三好為三 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E7%82%BA%E4%B8%89

- 三好政勝はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E6%94%BF%E5%8B%9D

- 真田家に仕えた忍衆 真田忍軍/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/52391/

- 幻冬舎新書 真田幸村と十勇士―猿飛佐助/霧隠才蔵/三好清海入道 - 紀伊國屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784344984110

- 『真田幸村と十勇士 - 読書メーター https://bookmeter.com/books/10246952

- 真田十勇士 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=74

- 三好宗渭とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E5%AE%97%E6%B8%AD

- 三好三人衆についての雑考 http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keihu/miyosi/miyosi5.htm

- 三好三人众 - 维基百科 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E4%B8%89%E4%BA%BA%E7%9C%BE

- 史蹟 - 岐阜市 https://www.city.gifu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/148/chapter_4_s.pdf

- 三好氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E6%B0%8F

- 歴史の目的をめぐって 三好義継 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-32-miyosi-yositugu.html

- About: 寛政重修諸家譜 - DBpedia Japanese https://ja.dbpedia.org/page/%E5%AF%9B%E6%94%BF%E9%87%8D%E4%BF%AE%E8%AB%B8%E5%AE%B6%E8%AD%9C

- 真田十勇士 一覧 | 小松雅樹の武器と歴史の工房 https://ameblo.jp/wolf001/entry-11197258571.html

- 三好三人眾- 維基百科 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E4%B8%89%E4%BA%BA%E7%9C%BE