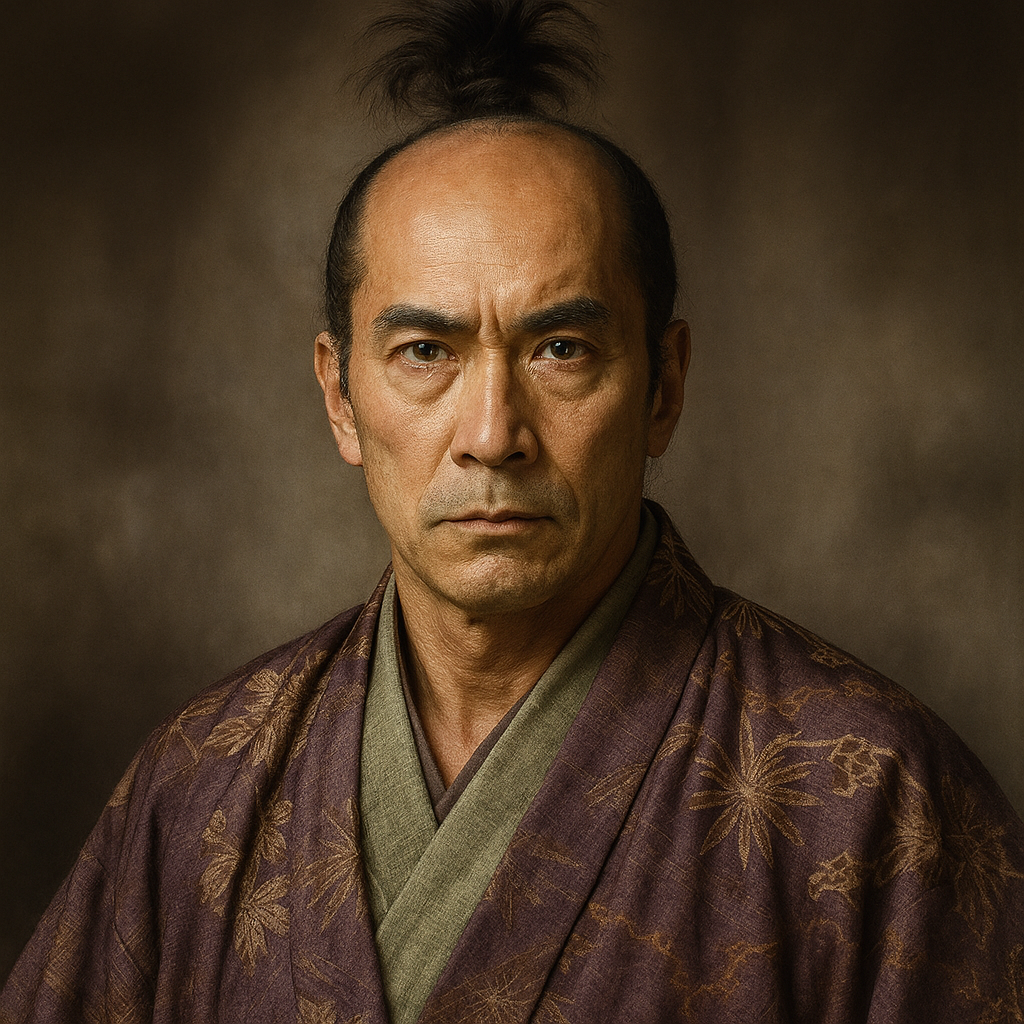

三村元親

三村元親は備中松山城主。父の仇宇喜多直家への復讐を誓い、毛利氏に反抗。織田氏と結ぶも備中兵乱で敗れ自刃。義と情に殉じた悲劇の武将。

義に殉じた悲将 ― 備中大名・三村元親の生涯とその時代

序章:悲劇の武将・三村元親 ― 義と情に殉じた生涯

戦国時代中期、中国地方は巨大勢力の角逐の舞台と化していた。西からは周防の大内氏を滅ぼし、その版図を継承した安芸の毛利氏が旭日の勢いで東進し、東からは出雲の尼子氏が伝統的な権威を背景に覇権を維持しようと鎬を削っていた。そして、畿内を席巻した織田信長の勢力もまた、西国へとその触手を伸ばしつつあった。備中国(現在の岡山県西部)は、これら毛利、尼子、そして織田という三大勢力の力が衝突する、地政学的に極めて重要な緩衝地帯であった。

この激動の地で、一人の国人領主が歴史の奔流に翻弄され、そして散っていった。備中松山城主、三村元親である。彼の生涯は、強大な勢力の狭間で生き残りをかけて苦闘する中小国人領主の宿命を体現している。父・家親が築き上げた備中の覇権を継承した元親は、父を暗殺した宿敵・宇喜多直家への復讐という個人的な「情」と、武士としての「義」を貫こうとした。しかし、その純粋な情念は、大勢力間の冷徹な戦略、すなわち政治的な「理」と激しく衝突し、結果として彼自身と一族を滅亡へと導く悲劇を招いた。

三村元親の物語は、単なる一地方豪族の滅亡史に留まらない。それは、戦国時代における「依存的拡大戦略」の限界と、それがもたらす悲劇の典型例でもある。父・家親は毛利元就という強大な後援者を得ることで備中統一という偉業を成し遂げたが、その成功は常に毛利氏の戦略的判断に左右されるという構造的脆弱性を内包していた。庇護者である毛利氏が、元親の宿敵・宇喜多氏と手を結んだ時、この脆弱性は致命的な形で露呈する。元親の毛利離反と織田への接近は、この従属関係から脱し、新たな活路を見出そうとする必死の試みであったが、それは巨大な歯車に抗う無謀な挑戦でもあった。本報告では、三村元親の生涯を詳細に追い、その決断の背景にある人間性と時代の力学を解き明かすことで、彼の悲劇の本質に迫るものである。

第一章:三村氏の淵源と備中における覇権確立

一族のルーツ

備中三村氏は、その本姓を清和源氏とし、甲斐源氏小笠原氏の庶流を称する一族である 1 。その歴史は鎌倉時代に遡り、もともとは常陸国筑波郡三村郷を本貫地としていたが、その一流が信濃国を経て、鎌倉時代後期に西遷御家人として備中星田郷(現在の岡山県井原市美星町)の地頭職を得て移住したことに始まるとされる 1 。

信濃の三村氏と備中の三村氏が同族であることは、いくつかの状況証拠から高い蓋然性をもって支持されている。第一に、両氏はともに「剣片喰」や「丸に三つ柏」といった家紋を共有していること。第二に、代々の当主が「親(ちか)」を通字として用いていること。そして第三に、備中三村氏の拠点である星田郷周辺に、信濃三村氏の根拠地である「洗馬(せば)」に通じる「洗場(せば)」という地名が存在することなどが挙げられる 1 。父・家親が信濃から神社を勧請している事実も、一族が信濃に深い縁故を感じていたことを示唆している 1 。

父・家親の時代 ― 飛躍の礎

戦国時代に入り、備中では守護であった細川氏の権威が衰え、国人領主が群雄割拠する状態が続いていた。当初、三村氏は細川氏の被官という立場であったが、元親の祖父・宗親、そして父・家親の代に急速に頭角を現す 3 。

特に知勇兼備の将と評された家親の時代に、三村氏は飛躍的な発展を遂げる 2 。当時、備中では尼子氏と結んだ猿掛城主・庄氏が大きな勢力を誇っていた。家親は庄氏との抗争の中で、備中の国人領主としてはいち早く西の新興勢力である毛利元就と結ぶという卓越した戦略眼を見せた。この同盟は毛利氏にとっても中国地方東部への進出の足掛かりとなるものであり、元就は家親を高く評価し、三村氏からの使者に対して「備中一国はこれで毛利のものとなったも同然である」と述べて大いに喜んだと伝えられている 4 。

この強力な後ろ盾を得た家親は、備中における覇権確立へと突き進む。永禄4年(1561年)、家親は毛利軍の支援を受けて、長年の宿敵であった庄高資を攻撃。庄氏を破り、備中の政治・経済の中心地であった 備中松山城 (現在の岡山県高梁市)を奪取した 4 。家親は本拠地を、それまでの成羽の鶴首城から備中松山城へと移し、重臣の三村親成(元親の叔父)に鶴首城を任せた 4 。これにより、三村氏は名実ともに備中の覇者となり、その勢力は頂点に達したのである。

第二章:凶弾 ― 父・家親の暗殺と元親の家督相続

謀将・宇喜多直家の影

備中一国をほぼ手中に収めた三村家親は、その勢力をさらに拡大すべく、東の備前国、美作国へと侵攻を開始した 4 。この動きは、当時、備前の実力者であった浦上宗景の配下にあって、着実に力を蓄えていた謀将・宇喜多直家との直接対決を不可避なものとした。永禄8年(1565年)、家親は美作の三星城を攻撃するが、浦上・宇喜多連合軍の救援により攻略に失敗。しかし翌年も美作へ侵攻し、宇喜多氏の勢力下にある諸城を次々と攻め落とし、直家を追い詰めていった 4 。

興善寺の悲劇

正面からの戦いでは三村氏の勢いに抗しがたいと判断した宇喜多直家は、彼の真骨頂である謀略によって局面を打開しようと画策する。永禄9年(1566年)2月5日、家親が美作国興善寺(現在の岡山県久米郡久米南町)に滞在し、重臣たちと軍議を開いていた、その時であった。直家が手配した刺客、遠藤秀清・俊通の兄弟が忍び寄り、短筒の火縄銃で家親を狙撃したのである 4 。

銃弾は家親に命中し、彼は即死した 10 。当時、鉄砲による要人暗殺は極めて珍しく、画期的な事件であった 4 。この一件は、宇喜多直家の目的のためには手段を選ばない非情さと、旧来の戦法に囚われない先進性を象徴している。刺客となった遠藤兄弟は、もともと阿波国の生まれで、備中や美作を流浪した後に直家に仕えた人物であった 11 。直家の謀略は、単なる一武将の死に留まらず、三村氏の「武威」を宇喜多氏の「謀略」が打ち破った象徴的な事件であり、その後の三村氏の運命を決定づける連鎖反応の起点となった。興善寺で放たれた一発の銃声が、三村氏滅亡という結末まで続くドミノの、最初の牌を倒したのである。

元親、家督を継ぐ

総大将を突如として失った三村軍は、混乱の中で備中への撤退を余儀なくされた 10 。三村家では、家親の長男・元祐がすでに庄氏へ養子として入っていたため、次男であった元親が家督を相続することとなった 4 。父の非業の死という、あまりにも衝撃的な形で一族の当主となった元親は、その瞬間から、一族の命運を背負う重責と、「父の仇を討つ」という個人的な復讐心という、二重の重荷を背負うことになったのである。

第三章:復讐の刃、折れる ― 明善寺合戦の惨敗

弔い合戦への道

父・家親の横死から一年、若き当主となった三村元親は、一族の威信を回復し、何よりも父の無念を晴らすため、宇喜多直家への弔い合戦を決意する。元親は、庄氏を継いでいた兄・庄元祐(三村元祐)と共に、約2万と号する大軍を編成し、備前へと進軍した 13 。この大軍は、三村氏が動員しうる最大兵力であり、元親の復讐への執念の現れであった。緒戦では、一族の三村五郎兵衛が宇喜多氏の居城である亀山城へ果敢に攻めかかるも、返り討ちにあって討死するなど、三村方の焦りと激情が空回りする場面も見られた 2 。

「明善寺崩れ」

永禄10年(1567年)、元親率いる三村軍は、宇喜多方の拠点の一つであった明善寺城(現在の岡山市南区)に迫った。これに対し、宇喜多直家はわずか5千ほどの兵力で迎え撃つ 15 。兵力で圧倒的に劣る直家は、正面からの激突を避け、またもや得意の謀略を駆使した。彼は、三村軍を巧みに城から誘い出し、伏兵を置いて奇襲をかけたのである 2 。

この直家の術中に完全にはまった三村軍は、大混乱に陥り、総崩れとなった。この戦いは後に「明善寺崩れ」と呼ばれるほどの一方的な惨敗となり、三村方は多数の将兵を失った 14 。この乱戦の中で、元親の兄である庄元祐も討死したと伝えられている(ただし、その死については諸説ある) 14 。

敗戦がもたらしたもの

明善寺合戦の敗北は、三村氏にとって計り知れない打撃となった。まず、父の仇を討つどころか、逆に大敗を喫したことで、三村氏の軍事的な威信は地に墜ちた。対照的に、少数の兵で大軍を破った宇喜多直家の名声は、備前・備中一帯に轟くこととなった 14 。

さらに深刻だったのは、備中内部における支配の動揺である。この敗戦を機に、宇喜多直家は備中の国人たちへの調略を活発化させた。かつて三村家親に追われた庄高資や、斉田城主の植木秀長らがこれに応じ、次々と宇喜多方へと寝返った 5 。これにより、一度は手にした備中の支配権が根底から揺らぎ始めた。宇喜多勢は、この機に乗じて猿掛城などを攻め落とし、三村氏の領国は危機的状況に陥った。

この窮地に際し、三村氏を救ったのは、宗主である毛利氏であった。毛利元就は事態を重く見て、四男の毛利元清(後の穂井田元清)を将とする援軍を派遣。毛利軍は猿掛城を奪還し、宇喜多方に寝返った庄氏を再び備中松山城から追い落とした 15 。元親は、この毛利氏の強力な支援によって、辛うじて本拠地である備中松山城を取り戻し、体制を立て直すことができたのである 5 。しかし、この一連の出来事は、元親の心に宇喜多直家への消えることのない憎悪を植え付けると同時に、「毛利氏の助けなくしては宇喜多氏に勝てない」という厳しい現実と、自身の軍事的才能への劣等感を深く刻み込むことになったと推察される。

第四章:運命の岐路 ― 毛利からの離反

悪夢の同盟

明善寺合戦の後、数年にわたり毛利氏と宇喜多氏は対立関係にあったが、天正2年(1574年)、両者の関係を根底から覆す出来事が起こる。織田信長によって京を追放され、毛利氏の庇護下にあった室町幕府第15代将軍・足利義昭が、反信長包囲網の形成を企図し、毛利氏と宇喜多氏の和睦を仲介したのである 17 。

当時、毛利家では山陽方面の戦略を担当していた小早川隆景がこの同盟を主導した。一方で、山陰方面を担当していた次兄の吉川元春は、「宇喜多直家は表裏比興の者であり、到底信用できる相手ではない」と強硬に反対した。しかし、隆景は対織田戦略の重要性を説き、元春らの反対を押し切って同盟を成立させた 15 。この政治的な「理」に基づく判断は、毛利氏という巨大勢力にとっては合理的な選択であったが、その傘下にある三村元親にとっては、悪夢以外の何物でもなかった。

元親の決断 ― 義か、破滅か

最大の庇護者であった毛利氏が、父を謀殺し、兄を討ち取った不倶戴天の仇敵・宇喜多直家と手を結んだという事実は、元親にとって到底受け入れられるものではなかった 17 。父の仇と同陣を張ることは、武士としての「義」にもとる行為であり、彼の矜持がそれを許さなかった 21 。

この元親の苦悩を見透かしたかのように、西国への進出を狙う織田信長から接触があった。「毛利家と敵対すれば、備中と備前の両国を与える」という破格の条件が提示されたのである 13 。この提案は、元親にとってまさに渡りに船であった。それは、父の仇と手を組むという屈辱を回避し、「義」を貫き通す道であると同時に、毛利氏への従属的な地位から脱却し、宇喜多氏と対等以上に戦うための唯一の活路にも見えた。激情と戦略的活路の模索が複雑に絡み合った結果、元親は毛利氏からの離反と、織田信長への寝返りという、一族の運命を賭けた重大な決断を下した。

一族の内部分裂

しかし、この方針転換は、三村一族の内部に深刻な亀裂を生んだ。家親の弟であり、元親にとっては叔父にあたる重臣・三村親成が、この決断に真っ向から反対したのである 2 。親成は、長年の経験から毛利氏の実力を熟知しており、毛利と敵対することの無謀さを理解していた。彼は、個人的な感情よりも、一族の存続という大局的な「理」を優先し、毛利氏との関係を修復すべきだと元親を諫めた 22 。

だが、父を殺された元親の憎悪は深く、その意見が覆ることはなかった。一族の家臣団の多くも、当主である元親の意向を支持したため、親成は急速に孤立していった 22 。家中での立場を失い、身の危険すら感じた親成は、ついに子・親宣と共に成羽城を出奔し、毛利氏のもとへ走った 2 。そして、元親の離反の経緯と三村氏の内情を毛利方へ全て報告したのである。この叔父による内通は、毛利氏に三村討伐の絶好の口実と情報とを与え、元親の滅亡を決定的なものにした。

第五章:備中兵乱 ― 滅亡への序曲

元親の離反と親成の内通を受け、毛利氏は三村氏の完全討伐を決定。天正2年(1574年)冬、当主・毛利輝元を総大将とし、吉川元春・小早川隆景の「毛利両川」が率いる数万の大軍が、備中へと侵攻を開始した。世に言う「備中兵乱」の幕開けである 2 。この戦いには、毛利と同盟を結んだ宇喜多氏も一部参陣したが、事実上は三村氏対毛利氏の全面戦争であった 15 。

表1:備中兵乱 主要人物一覧

|

立場 |

人物名 |

主な拠点・役職 |

役割・末路 |

|

三村方 |

三村 元親 |

備中松山城主 |

毛利から離反し織田と結ぶ。敗北後、松連寺で自刃。 |

|

|

三村 元範 |

斉田城主 |

元親の弟。斉田城で奮戦するも討死。 |

|

|

上田 実親 |

鬼身城主 |

元親の弟。鬼身城で奮戦するも、家臣の裏切りにより自刃。 |

|

|

上野 隆徳 |

常山城主 |

元親の義弟(妹婿)。常山城で毛利軍と戦い、落城時に自刃。 |

|

|

鶴姫 |

常山城主夫人 |

元親の妹。落城時に侍女らと武装し、毛利軍に突撃後、自害。 |

|

毛利・宇喜多方 |

毛利 輝元 |

安芸吉田郡山城主 |

毛利家当主。備中兵乱の総大将。 |

|

|

小早川 隆景 |

備後三原城主 |

毛利元就の三男。山陽方面軍司令官。備中松山城攻めの実質的指揮官。 |

|

|

吉川 元春 |

安芸新庄城主 |

毛利元就の次男。山陰方面軍司令官。当初、宇喜多との同盟に反対。 |

|

|

三村 親成 |

備中成羽城主 |

元親の叔父。毛利への恭順を主張し、元親と対立後、毛利に降る。 |

|

|

宇喜多 直家 |

備前岡山城主 |

備前の戦国大名。毛利と和睦し、三村氏を攻撃。 |

|

|

浦野 宗勝 |

- |

小早川水軍の将。常山城攻めで奮戦。 |

諸城の落日

毛利軍の司令官である小早川隆景は、まず元親が籠る本拠・備中松山城を孤立させるため、その周囲に点在する支城を一つずつ確実に攻略していく作戦を取った 6 。そして、この攻略戦の先鋒を務めたのが、皮肉にも三村氏の内情を知り尽くした叔父・三村親成とその子・親宣であった 21 。

毛利の大軍の前に、三村方の支城は次々と陥落していった。元親の弟たちが守る城でも壮絶な戦いが繰り広げられた。元親の弟・三村元範が守る斉田城、同じく弟の上田実親が守る鬼身城などが、圧倒的な兵力差の前に玉砕 6 。特に鬼身城では、家臣の裏切りによって実親が自刃に追い込まれるという悲劇も起きた 24 。

常山城の悲劇

備中兵乱の中でも、その悲劇性を最も象徴するのが、元親の妹・鶴姫が嫁いだ常山城(城主・上野隆徳)での戦いである 25 。備中松山城が陥落し、三村氏の主要な拠点が失われる中、常山城は最後まで抵抗を続けた。しかし、わずか百数十名の城兵では、押し寄せる毛利の大軍を防ぎきることは不可能であった 23 。

天正3年(1575年)6月7日、落城が目前に迫り、城主・上野隆徳をはじめとする将兵が自決を覚悟する中、鶴姫は予期せぬ行動に出る。彼女は城内の侍女三十余名と共に甲冑を身にまとい、薙刀を手に取ると、城門を開いて毛利軍に最後の突撃を敢行したのである 23 。『備中兵乱記』などの軍記物によれば、鶴姫は敵将・浦野宗勝に一騎討ちを挑むも拒否され、奮戦の末に城へと戻り、自害して果てたと伝えられている 27 。この壮絶な最期は、三村一族が迎えた運命の過酷さを物語っている。

第六章:臥牛山の攻防と巨星、墜つ

要塞・備中松山城

周辺の支城が次々と陥落し、ついに三村元親が籠る備中松山城は完全に孤立した。しかし、この城は決して容易に落ちる城ではなかった。臥牛山という険しい山全体に築かれた天然の要害であり、元親は父の代から改修を重ね、大松山や天神の丸など21もの砦や出丸を配した一大要塞へと変貌させていた 5 。その天守は、現存する12天守の中では最も高い標高(約430メートル)に位置しており、まさに難攻不落を誇っていた 29 。

籠城戦と裏切り

天正3年(1575年)5月、毛利軍は備中松山城を数万の兵で完全に包囲した。司令官の小早川隆景は、この天然の要塞を力攻めすることの損害を考慮し、兵糧攻めによる持久戦を選択した 21 。元親は、頼みとしていた織田信長からの援軍を待ち続けたが、援軍が到着することはなかった。

時間が経つにつれて城内の兵糧は尽き、兵の士気は日に日に低下していった。この絶望的な状況の中、ついに内部から裏切り者が出た。家親の代から厚恩を受けていた家臣の竹井宗左衛門と河原六郎左衛門が毛利方に内通し、城の守りの要である天神の丸に敵兵を手引きしたのである 24 。これをきっかけに城内の守りは崩壊し、約半年にわたる籠城戦の末、天正3年6月、難攻不落を誇った備中松山城はついに陥落した。

松連寺での最期

城の陥落を悟った元親は、妻子や僅かな家臣と共に城を脱出し、再起を図ろうとした。しかし、その逃避行の途中で負傷し、もはやこれまでと覚悟を決める 2 。元親は、一族の菩提寺である松連寺(当時は現在の高梁市奥万田町にあった)へと向かい、追撃してきた毛利軍に使いを出し、「潔く切腹するので検使を遣わされたい」と申し出た 24 。

毛利方はその武士としての願い出を認め、検使として旧知の間柄であった粟屋元方を派遣した。元親は、小早川隆景に宛てて一通の書状を認めた後、静かに辞世の句を数首詠み、検使が見守る中、見事な作法で腹を切り、その壮絶な生涯に自ら幕を下ろした 24 。

辞世の句に込めた想い

元親が最期に残した辞世の句の中でも、特に知られているのが次の一首である。

「人といふ 名をかる程や 末の露 きえてぞかへる もとの雫に」 19

この歌は、「人の名という仮の姿を借りて生きてきたが、それも末期の露のような儚いもの。死んで消えても、元の自然の一滴の雫に還るだけだ」という、仏教的な無常観と、敗者としての潔い死生観を詠んだものである。元親は武将であると同時に、当代一流の歌人であった細川幽斎(藤孝)とも親交があったとされ、高い教養を身につけた文化人でもあった 20 。この辞世の句は、彼の武人としての誇りと、文化人としての深い精神性を見事に表していると言えよう。

終章:三村氏の終焉と歴史的評価

三村元親の自刃によって備中兵乱は終結したが、三村氏の悲劇はまだ終わらなかった。元親の嫡男であった勝法師丸は当時まだ8歳の幼児であったが、毛利方の司令官・小早川隆景は「将来の禍根となる」と冷徹に判断し、助命嘆願の声もあったものの、これを処刑した 6 。これにより、備中を支配した戦国大名・三村氏の本流は、完全にその命脈を絶たれたのである。

表2:三村元親 関連年表

|

西暦(和暦) |

三村氏の動向 |

毛利氏の動向 |

宇喜多氏・織田氏の動向 |

|

1561(永禄4) |

父・家親、毛利の支援で備中松山城を奪取。 |

備中への影響力を拡大。 |

- |

|

1566(永禄9) |

家親、美作興善寺で宇喜多直家の刺客に暗殺される。元親が家督相続。 |

- |

宇喜多直家、謀略で家親を排除。 |

|

1567(永禄10) |

元親、弔い合戦「明善寺合戦」で宇喜多軍に大敗。 |

- |

直家、明善寺で三村軍を破り名声を高める。 |

|

1568(永禄11) |

宇喜多方の調略で国人離反。毛利元清の援軍で松山城を回復。 |

元清を派遣し三村氏を支援。 |

直家、備中の国人衆を調略。 |

|

1574(天正2) |

毛利・宇喜多同盟に反発し、毛利から離反。織田信長と結ぶ。叔父・親成が毛利へ出奔。 |

足利義昭の仲介で宇喜多氏と和睦。元親討伐を開始(備中兵乱)。 |

直家、毛利氏と和睦。信長、元親に支援を約束。 |

|

1575(天正3) |

備中松山城が落城。元親は松連寺で自刃。嫡男・勝法師丸も処刑され、大名としての三村氏は滅亡。 |

備中を平定し、支配下に置く。 |

- |

一方で、元親と袂を分かち、政治的な「理」に従って毛利氏に降った叔父・三村親成の家系は、全く異なる道を歩んだ。親成はその後も毛利家臣として働き、関ヶ原の戦いの後、新たに備後福山藩主となった水野勝成に、その才覚と旧領での影響力を買われて家老職として召し抱えられた 1 。水野家が後に改易された際も、その子孫は福山の地に残り、現代に至るまでその血脈を伝えている 1 。この対照的な結末は、「義」に殉じた本流は断絶し、「理」に従った傍流が存続するという、戦国乱世の非情な生存法則を皮肉な形で示している。

三村元親の墓所は、彼が自刃した松連寺のほか、父・家親の菩提を弔うために建立した源樹寺、そして頼久寺など、高梁市内に複数存在し、今もその悲劇的な生涯を伝えている 30 。

三村元親という武将を評価するならば、彼は父の仇を討たんとする「義」と、一族郎党を思う「情」に厚い、人間味あふれる人物であったと言える。しかし、その激情が、巨大勢力に囲まれた自らの立場を冷静に分析する戦略的判断を曇らせ、結果として一族を滅亡に導いた悲劇の指導者でもあった。彼の生き様は、戦国という非情な時代において、一個人の「義」や「情」を貫くことの困難さと、巨大な政治力学の前では、それが時としていかに無力であるかを示す、痛切な実例として歴史に刻まれている。彼の悲劇は、単なる個人の物語ではなく、時代のうねりに翻弄された数多の中小領主たちの苦悩と滅びの象徴なのである。

引用文献

- 三村氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%9D%91%E6%B0%8F

- 武家家伝_三村氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/mimura_k.html

- 武家家伝_三村氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/mimura_k.html

- 三村家親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%9D%91%E5%AE%B6%E8%A6%AA

- 備中松山城の沿革 - 高梁市公式ホームページ https://www.city.takahashi.lg.jp/site/bichu-matsuyama/enkaku.html

- 鶴姫 戦国武将を支えた女剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/19532/

- 三村家親(みむらいえちか)『信長の野望・創造PK』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=FD02

- 美作 三村家親宝篋印塔(興善寺跡) - 城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/sokuseki/okayama/mimura-iechika-hokyointo/

- 身内殺しの策略家。戦国三大悪人の一人「宇喜多直家」の悪しき所業【前編】:2ページ目 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/132680/2

- 三村家親暗殺とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%89%E6%9D%91%E5%AE%B6%E8%A6%AA%E6%9A%97%E6%AE%BA

- 遠藤俊通 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E8%97%A4%E4%BF%8A%E9%80%9A

- 遠藤秀清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E8%97%A4%E7%A7%80%E6%B8%85

- 重文七城「備中松山城」の歴史と特徴/ホームメイト https://www.homemate-research-castle.com/useful/16944_tour_025/

- 備中兵乱~第3次・備中松山合戦、三村元親の自刃 - 今日は何の日?徒然日記 https://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2018/06/62-98b4.html

- 備中兵乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%99%E4%B8%AD%E5%85%B5%E4%B9%B1

- 備中松山城略史 - 高梁市公式ホームページ https://www.city.takahashi.lg.jp/site/bichu-matsuyama/nenpyou.html

- 常山合戦 https://www.kibi-guide.jp/tune/

- あらゆる手段で戦国乱世を勝ち抜いた豪勇の士・宇喜多直家とは⁈ - 歴史人 https://www.rekishijin.com/28273

- 三村勝法師丸の辞世 戦国百人一首⑧|明石 白(歴史ライター) - note https://note.com/akashihaku/n/nc028c57c2aa1

- 三村元親の辞世 戦国百人一首⑨|明石 白(歴史ライター) - note https://note.com/akashihaku/n/n86d75b492864

- 備中兵乱 三村VS毛利と宇喜多!備中を手にするのは誰か!? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=N3DtYKRhwa8

- どんな時でも冷静さを失わなかった三村親成!実はあの暴れん坊武将を保護していた!? https://www.youtube.com/watch?v=bS564mHsOa4

- 常山城の戦い - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/TsuneyamaJou.html

- 備中三村氏の興亡(4) https://soja.main.jp/coffee/?p=1102

- 女軍を率いて突撃した鶴姫とは?戦国時代、備中城主の妻の壮絶な戦い - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/96547/

- 岡山の常山城で行われる女軍供養祭。今年も8月11日に開催! https://www.okayama-kanko.jp/okatabi/1111/page

- 「備中兵乱」と常山城の鶴姫 - 岡山県立博物館の企画展『岡山の城と戦国武将』より(後編) https://amago.hatenablog.com/entry/2014/10/05/031757

- 知る備中松山城の歴史 https://www.bitchumatsuyamacastle.jp/history/

- 備中松山城 ~備中の覇者・三村元親の一大要塞 | 戦国山城.com https://sengoku-yamajiro.com/archives/068_bicchumatsuyamajo-html.html

- 城郭のような石垣の上にあるお寺 薬師院・松連寺 後編(備中松山城周辺スポット) | 史跡めぐり https://shisekimeguri.jp/2016-06-26-163000/

- 三村元親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%9D%91%E5%85%83%E8%A6%AA

- 三村親成 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/MimuraChikashige.html

- 第 8 回 福山藩北部 https://www.noh-oshima.com/nadokoroconcert/pdf/nadokoroconcert-8-resume.pdf

- 三村親成 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%9D%91%E8%A6%AA%E6%88%90

- 備中 三村家親・元親の墓(源樹寺) - 城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/sokuseki/okayama/mimura-genjyuji-bosho/