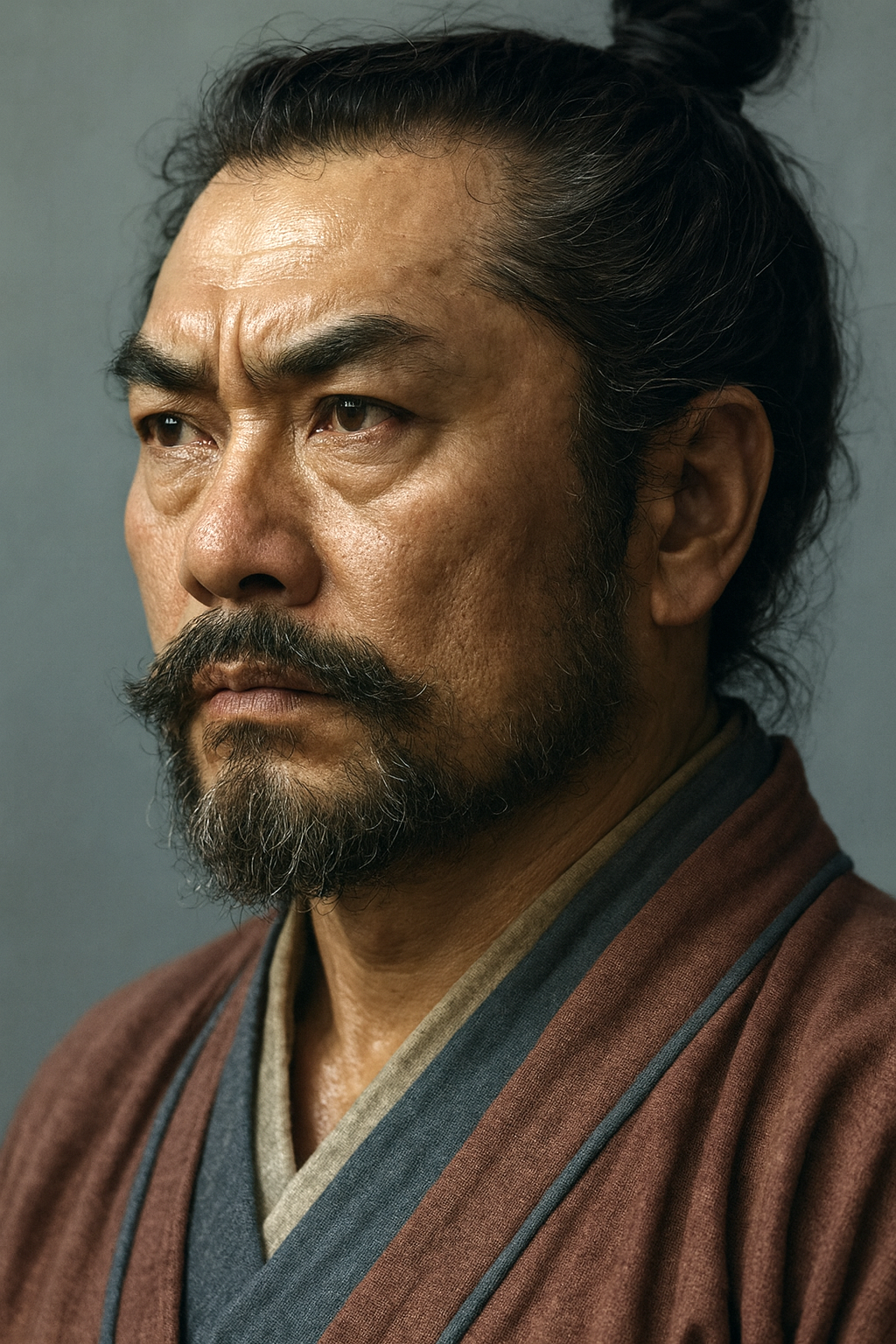

三浦義同

三浦義同(道寸)は相模の名門三浦氏の当主。複雑な出自と家督争いを経て実権を掌握。北条早雲との覇権争いに敗れ、新井城で壮絶な最期を遂げた。その血脈は徳川将軍家へと繋がる。

相模の名門、落日の残光 ―三浦道寸義同の生涯と時代―

序章:戦国黎明の関東と三浦氏

三浦義同(みうら よしあつ)、出家後の法号「道寸(どうすん)」の名で広く知られるこの武将の生涯を詳らかにすることは、単に一個人の伝記を辿るにとどまらない。それは、中世的な秩序が崩壊し、新たな実力主義の時代―戦国時代―が到来する黎明期の関東地方において、旧来の名門がいかにして時代の奔流に飲み込まれていったかを解き明かす作業でもある。本報告書は、三浦義同の生涯を、その複雑な出自から、相模国の覇権を巡る伊勢宗瑞(北条早雲)との死闘、そして一族滅亡後の意外な遺産に至るまで、多角的に検証し、その歴史的意義を深く考察するものである。

義同が生きた15世紀後半から16世紀初頭の関東は、深刻な動乱の渦中にあった。応仁の乱に先立つこと10年以上の長きにわたり、関東では享徳の乱(1454年-1482年)が続いていた 1 。これは鎌倉公方・足利成氏と関東管領・上杉氏との対立に端を発し、約30年間にわたって関東全域を戦火に巻き込んだ大乱である 3 。この乱の結果、利根川を境に関東は東西に分断され、京都の室町幕府の権威は失墜し、旧来の支配体制は根底から揺らいだ 2 。この権力の空白と秩序の流動化こそが、伊勢宗瑞のような出自に依らない新興勢力が台頭する土壌を育んだのである 5 。

このような混沌の時代にあって、三浦氏は相模国に確固たる勢力を持つ名門であった。その祖は桓武平氏に遡り、源頼朝の挙兵を初期から支え、鎌倉幕府創設の功臣として重きをなした 7 。一時は宝治合戦で北条氏に敗れ惣領家が滅亡するも、支流の佐原氏が跡を継いで再興 9 。代々「三浦介(みうらのすけ)」という相模国における在庁官人の筆頭格を示す格式高い称号を世襲し、周辺の武士たちから一目置かれる存在であった 7 。義同は、この数百年にわたる一族の栄光と矜持を一身に背負う立場にあった。

しかし、義同が歴史の表舞台に登場する頃、彼らが仕える主家・扇谷上杉氏は、本家である山内上杉氏との間で「長享の乱」と呼ばれる深刻な内紛状態に陥っていた 11 。主家の分裂は、その有力家臣である三浦氏の立場をも不安定にし、常に難しい政治的判断を迫られることになる。旧来の秩序が崩壊し、新たな力が胎動する時代の転換期に、名門・三浦氏の舵取りを任されたのが、三浦義同という人物だったのである。彼の悲劇的な生涯は、旧秩序の守護者と新時代の創造者との宿命的な衝突の物語であり、関東における戦国時代の本格的な幕開けを告げる象徴的な出来事であった。

第一部:複雑なる出自 ―道寸、家督への道

三浦義同の生涯を語る上で、まず避けて通れないのが、その複雑な出自と家督相続の経緯である。通説では、彼が「養父・時高を討って家督を継いだ」という下剋上の典型例として描かれることが多い 13 。しかし、近年の研究は、軍記物語が描く単純な善悪二元論の物語を解体し、扇谷上杉家、旧来の三浦氏、そして新興の大森氏という三つの勢力の利害が複雑に絡み合った政治的事件であったことを示唆している。

第一章:扇谷上杉家と三浦氏の血脈 ― 父・高救と養祖父・時高

三浦義同の血筋は、当時の相模国における権力構造を色濃く反映している。彼の父は三浦高救(たかひら)、法名を道含(どうがん)といい、扇谷上杉家当主・上杉持朝の次男であった 15 。この高救が、男子のいなかった相模三浦氏の当主・三浦時高(ときたか)の養子となったのである 16 。これにより、義同は主家である扇谷上杉家の血を直接引くことになった。さらに、義同の母は、当時西相模に勢力を誇った小田原城主・大森氏頼の娘であった 15 。この大森氏との姻戚関係は、後に義同が窮地に陥った際に、彼の生命線となる。

義同と時高の関係については、通説と有力説で解釈が異なる。通説では、時高が直接、扇谷上杉家から義同を養子に迎えたとされる 13 。しかし、より詳細な史料分析に基づくと、時高はまず高救を養子として三浦介の地位を譲り、義同はその高救の子、すなわち時高から見れば「孫」にあたる存在だったとする説が有力視されている 19 。この場合、義同は三浦氏の家督継承権を持つ者として生まれ、後に祖父である時高の養子になったと解釈される。この関係性の違いは、後の家督争いの性格を「単なる養子の反乱」から「嫡流(孫)と庶流(実子)の相続争い」へと変える、重要な論点である。

第二章:大森氏との連携と家督掌握 ― 通説の再検討

家督相続を巡る対立が顕在化したのは、時高に実子(名は高教(たかのり)とも伝わる)が誕生したことがきっかけであった 13 。これにより、養子筋である高救・義同父子の立場は急速に悪化する。時高が実子に家督を継がせようと画策するのは自然な流れであり、高救は時高と対立の末に三浦家から追放されたと見られている 16 。

父と同じく身の危険を感じた義同は、母方の実家である大森氏を頼った 20 。彼は小田原近郊の総世寺で出家し、「道寸」と号して再起の時を窺った 21 。この亡命期間は、彼にとって単なる雌伏の時ではなく、大森氏という強力な後ろ盾との連携を深めるための重要な政治的期間であった。

そして明応3年(1494年)、道寸はついに動く。大森氏の全面的な支援を受け、時高・高教父子が籠る本拠・新井城へ兵を進めた。通説によれば、この戦いで時高父子は自害に追い込まれ、道寸は実力で三浦氏の家督を奪取したとされる 13 。しかし、この劇的な「養父(祖父)殺し」の物語は、同時代の一次史料では確認できず、後世の軍記物語による創作の可能性が指摘されている 15 。近年の研究では、時高が病死あるいは自然死した後の権力の空白期に、大森氏を後ろ盾とした道寸が、他の継承権主張者(時高の実子など)を排除して家督を掌握した、というより穏当かつ政治的な継承劇であった可能性も考えられている 21 。

いずれにせよ、義同の家督掌握が、彼個人の野心のみならず、大森氏の勢力拡大という政治的意図と深く結びついていたことは間違いない。彼の行動は、血縁と地縁を最大限に活用し、激動の時代を生き抜くための戦略的選択だったのである。

表1:三浦義同の出自と家督相続に関する諸説比較

|

項目 |

通説(軍記物語ベース) |

有力説(近年の研究ベース) |

|

義同と時高の関係 |

養父と養子 13 |

養祖父と孫(後に養子関係) 19 |

|

対立の原因 |

義同の野心と、時高に実子が生まれたことによる不和 24 |

時高の実子誕生に伴う、正統な相続権を巡る対立 19 |

|

家督掌握の経緯 |

挙兵し、時高・高教父子を新井城に攻め滅ぼし自害させる 13 |

時高の死後、大森氏の支援を背景に、他の後継者候補を排して家督を掌握 15 |

|

支援勢力 |

義同を慕う三浦家中の者たち 20 |

母方の実家である大森氏による全面的な軍事・政治支援 20 |

第二部:相模の覇権を巡る抗争

家督を掌握した三浦義同は、相模国における三浦氏の権勢を回復・拡大すべく動き出す。しかし、彼の前には時代の寵児とも言うべき新たな脅威が立ちはだかっていた。伊勢宗瑞、後の北条早雲である。両者の戦いは、単なる領土争いにとどまらず、旧来の名門武士の支配思想と、新たな戦国大名の合理的・領域的な支配思想との衝突でもあった。

第一章:忍び寄る新たな脅威 ― 伊勢宗瑞(北条早雲)の関東進出

かつて北条早雲は、素浪人から一代で成り上がった下剋上の体現者として語られてきた。しかし、近年の研究により、彼は室町幕府の政所執事を務めた名門・伊勢氏の一族であり、幕府の申次衆として中央政界で活動した経歴を持つ人物であったことが有力視されている 25 。彼の関東進出は、単なる私的な野心によるものではなく、京都で起こったクーデター「明応の政変」(1493年)と連動した、幕府の意向を背景に持つ大義名分のある軍事行動であった 5 。

宗瑞はまず、幕府の命を受けて伊豆の堀越公方・足利茶々丸を討伐(伊豆討ち入り) 29 。次いで明応4年(1495年)頃、謀略を用いて小田原城主・大森藤頼(義同の母方の従兄弟にあたる)を追放し、西相模の要衝を手中に収めた 31 。この小田原城奪取は、三浦義同にとって二重の意味で致命的であった。一つは、家督掌握の際に最大の支援者であった大森氏が没落したこと。もう一つは、これにより三浦氏の領土が、野心的な新興勢力である宗瑞の勢力圏と直接境を接することになった点である。両者の衝突は、もはや時間の問題となった。

第二章:岡崎城の攻防 ― 勢力拡大の夢と挫折

三浦氏の当主となった義同は、嫡男の義意(よしおき)を本拠地である三浦半島の新井城に置き、自らは西方の岡崎城(現在の神奈川県平塚市および伊勢原市)に入った 33 。これは、三浦半島という地理的周縁に留まらず、相模国の中央部へ勢力を拡大しようとする野心的な戦略であった。岡崎の地は、かつて三浦一族の岡崎義実が本拠とした場所であり 21 、義同がこの城を選んだ背景には、三浦氏の旧領を回復するという歴史的正当性を内外に示す狙いがあったと考えられる。

しかし、この西進策は、小田原に拠点を移した宗瑞を強く刺激することになる。永正9年(1512年)、宗瑞はついに大軍を率いて岡崎城に猛攻を仕掛けた 13 。義同は奮戦したものの、城は陥落。これにより、彼の相模中央部への進出の夢は脆くも砕け散り、三浦氏は一転して滅亡の危機に瀕することになる。この敗戦は、単なる一戦闘の敗北ではなかった。城とその周辺という「点」の支配を目指す義同の旧来的な戦略思想が、敵の勢力圏全体を無力化するという、より大局的で近代的な宗瑞の戦略思想の前に敗北した、象徴的な出来事であった。

第三章:最後の砦 ― 新井城籠城戦の序章

岡崎城を失った義同は、弟の三浦道香(どうこう)が守る住吉城(現在の逗子市)へと退却する 21 。しかし、宗瑞の追撃は執拗であり、住吉城もほどなくして陥落、道香は奮戦の末に討ち死にした 20 。

次々と拠点を失った義同は、ついに一族の最後の砦である本拠・新井城へと追い詰められていった 33 。宗瑞は、この名門を完全に根絶やしにするため、周到な手を打つ。三浦半島の付け根にあたる要衝に玉縄城を新たに築城したのである 20 。これは、新井城を陸路から完全に孤立させ、主家である扇谷上杉氏など外部からの援軍を遮断するための戦略的布石であった。これにより、新井城を巡る戦いは、短期決戦ではなく、長期にわたる壮絶な籠城戦となることが運命づけられた。

第三部:新井城、三年間の孤塁

永正9年(1512年)から永正13年(1516年)にかけて繰り広げられた新井城の籠城戦は、日本戦国史においても特筆すべき長期戦であり、名門・三浦氏の終焉を飾る壮絶な悲劇であった。それは単なる軍事的な攻防に留まらず、兵站、戦術、そして極限状態に置かれた人間の心理が複雑に絡み合った、人間ドラマでもあった。援軍の望みが絶たれた後も続けられたこの戦いは、もはや物理的な勝利のためではなく、三浦一族の「家の名誉」を賭けた最後の精神的な抵抗であった。

第一章:籠城戦の実態 ― 兵糧、戦術、そして心理

新井城は、三方を海に囲まれ、切り立った断崖を天然の城壁とする、まさに難攻不落の要害であった 38 。陸から攻め入るには、引橋と呼ばれる細い通路を突破するしかなく、これを落とせば力攻めはほぼ不可能となる 20 。当初、義同は強力な三浦水軍を駆使し、海上からの補給路を確保して徹底抗戦の構えを見せた。

これに対し、老練な伊勢宗瑞は無謀な力攻めを避け、兵糧攻めという最も合理的かつ残酷な戦術を選択した 20 。陸路は玉縄城で完全に封鎖し、水軍を用いて海上からの補給も遮断。城を完全に孤立させ、内部から崩壊するのを待ったのである 41 。

3年という歳月は、城内の状況を絶望的なものへと変えていった。城内に備蓄されていた莫大な兵糧も、やがて底を突き始める 42 。食料の枯渇は、兵士たちの体力を奪うだけでなく、士気をも著しく低下させた 43 。いつ終わるとも知れぬ籠城生活は、兵士やその家族たちの精神を蝕み、閉ざされた空間での疑心暗鬼や絶望感が蔓延したことは想像に難くない 45 。

第二章:援軍の夢潰え、落城の刻 ― 義意の奮戦と道寸の覚悟

絶望的な状況下で、義同が唯一の希望としたのが、主家・扇谷上杉氏からの援軍であった 38 。彼の要請に応え、扇谷上杉氏は援軍を派遣した。一説には、義同の娘婿にあたる太田道灌の子・太田資康がその将だったという 20 。しかし、この救援部隊は、宗瑞が築いた玉縄城を拠点とする北条軍に迎撃され、新井城に到達することなく敗走させられてしまう 20 。この報は、城内の人々から最後の希望を奪い去り、三浦氏の運命を決定づけた。

永正13年(1516年)7月11日、すべての望みが絶たれた義同・義意父子は、玉砕を覚悟する 13 。『北条五代記』などの軍記物によれば、最後の夜に今生の別れの酒宴を開き、夜が明けると城門を開いて打って出たとされる 20 。

特に嫡男・義意の奮戦は、後世まで語り草となった。彼は身長七尺五寸(約227cm)の巨漢で、八十五人力の豪傑と謳われた猛将であった 51 。白樫の木に鉄の鋲を打った金砕棒を武器に、鬼神の如く敵陣に突入し、一振りで5人、10人をなぎ倒したと伝えられる 20 。しかし、圧倒的な兵力差の前には衆寡敵せず、奮戦の末に壮絶な討死を遂げた。享年21であった 51 。

父・道寸は、息子の最期を見届けた後、静かに城へ戻り、従者と枕を並べて自害したという 22 。ここに、鎌倉時代から続いた名門・相模三浦氏は、事実上滅亡した。

第三章:辞世に込めた想い ― 「砕けて後はもとの土くれ」の哲理

三浦義同が最期に残したとされる辞世の句は、彼の死生観と、滅びゆく名門の当主としての心境を雄弁に物語っている。

討つ者も討たるる者も土器(かはらけ)よ 砕けて後はもとの土くれ 13

「土器(かわらけ)」とは、素焼きの使い捨ての器のことである。戦の勝者も敗者も、人間はしょせん土でできた器のような儚い存在であり、死ねば砕けて元の土に還るだけだ、という仏教的な無常観が色濃く表れている 55 。ここには、家の滅亡という過酷な運命を受け入れる諦観と、戦乱の世の虚しさを達観した、静かな境地が感じられる。

対照的に、若くして命を散らした息子・義意の辞世は、より個人的で痛切な響きを持つ。

君が代は、千代に八千代も、よしやただ。うつつのうちの、夢のたはぶれ 56

「君」が誰を指すかは諸説あるが、主君や父、あるいは敵である北条氏の繁栄を指すとも解釈できる。その永続的な栄華も、所詮はこの現世で見る儚い夢物語に過ぎない、と断じる言葉には、若き武将の無念と、世の理不尽さに対する冷めた視線が込められている。

第四章:悲劇が生んだ伝説 ― 「油壺」の由来と義意の怨霊譚

新井城の落城は、その壮絶さゆえに、数々の伝説を生み出した。最も有名なのが、城下の入り江の地名「油壺」の由来である。三浦一族の将兵が次々と討たれ、あるいは海へ身を投げたため、入り江の水面がおびただしい血で染まり、まるで油を流したかのように見えたことから、この名が付いたと伝えられている 22 。この地名は、今なお三浦氏滅亡の悲劇を静かに語り継いでいる。

また、鬼神の如き奮戦を見せた義意の最期は、人々の畏怖の念を呼び、様々な怨霊譚へと発展した。討ち取られた義意の首が、夜な夜な目を見開いて敵兵を睨みつけ、人々を恐れさせたという話や 52 、彼が討死した場所は祟り地となり、草木も生えず、足を踏み入れた牛馬は即座に死んだ、といった伝説が残されている 52 。これらの物語は、三浦氏の滅亡がいかに衝撃的な出来事であったか、そして義意という武将がいかに強烈な印象を人々に与えたかを示している。物理的な敗北は、時を経て「物語」として昇華され、敗者である三浦義同・義意親子の名を歴史に深く刻み込むことになったのである。

第四部:滅びの後の物語 ― 三浦氏の遺産

永正13年(1516年)の新井城落城により、戦国大名としての相模三浦氏は滅亡した。しかし、それは必ずしも三浦一族の完全な消滅を意味するものではなかった。「滅亡」は、物理的な終焉であると同時に、血脈、伝説、そして政治的遺産という、形を変えた「物語の始まり」でもあった。敵将であった北条氏による異例の慰霊、そして徳川将軍家へと繋がる意外な血脈の存続は、三浦氏の歴史が持つ奥深さを示している。

第一章:血脈の行方 ― 安房正木氏、そして紀州徳川家へ

新井城の修羅場から、義同の子の一人(名は時綱とも伝わる)が脱出に成功したとされる 60 。彼は対岸の安房国へ逃れ、その地の名をとって「正木氏」を名乗り、安房の戦国大名・里見氏に仕えた 61 。正木氏は里見氏の有力な家臣団として、房総の地で戦国武士として生き永らえたのである 62 。

この正木氏の血筋から、後に歴史を大きく動かす女性が現れる。お万の方(養珠院)である。彼女は徳川家康の側室となり、後の紀州徳川家の祖となる徳川頼宣と、水戸徳川家の祖となる徳川頼房を産んだ 65 。これにより、江戸幕府8代将軍・徳川吉宗以降、幕末に至るまでの歴代将軍は、すべて三浦義同の血を引くことになった 60 。相模の地で滅び去ったはずの名門の血脈が、日本の最高権力者である徳川将軍家の中に流れ込むという、数奇な運命を辿ったのである。

さらに、お万の方の兄である三浦為春は、妹と将軍家の縁故によって紀州藩祖・徳川頼宣の附家老という重職に就いた 68 。為春の子孫は代々「三浦長門守家」として紀州藩の家老職を世襲し、1万5000石を領する大身として幕末まで続いた 10 。

第二章:敵将による慰霊 ― 北条氏綱と居神明神社の創建にみる政治的意図

三浦氏を滅ぼした北条氏の二代目当主・氏綱は、永正17年(1520年)、本拠地小田原に居神明神社を創建し、驚くべきことに、かつての敵将であった三浦義意を祭神の一人として祀った 59 。戦国時代において、敵将を神として祀る行為は極めて異例であり、その背景には高度な政治的計算があったと考えられる。

第一に、義意の怨霊を鎮めるという宗教的な動機である 74 。義意の壮絶な最期は、強力な怨霊となり祟りをなすという信仰が当時根強く存在した 52 。彼を手厚く祀ることで、その怨念を鎮め、領国の安寧を図ろうとしたのである。

第二に、旧三浦領の民心掌握という政治的意図である。三浦氏は長年にわたり相模の地を治めてきた名門であり、その遺臣や領民の中には北条氏の支配を快く思わない者も少なくなかった。旧主の勇将を敬う姿勢を見せることで、彼らの心を和らげ、新たな支配体制へのスムーズな移行を促す狙いがあった 75 。

第三に、北条氏自身の権威付けである。名門三浦氏の猛将を手厚く祀ることは、彼らを打ち破った北条氏の武威を逆説的に高めると同時に、単なる武力による征服者ではなく、領国の安寧を司る徳のある支配者であることを内外に示す効果があった。これは、後北条氏が単なる侵略者から、関東の秩序を担う安定した統治者へと脱皮していく過程を示す象徴的な政策であった。

第三章:軍記物が描く三浦道寸像 ― 『北条五代記』の史料批判的考察

我々が知る三浦義同・義意親子の劇的な物語の多くは、江戸時代初期に後北条氏の遺臣・三浦浄心によって書かれた『北条五代記』に依拠している 20 。この書物は貴重な史料である一方、その記述には注意が必要である。なぜなら、著者には後北条氏五代にわたる治世を理想化し、その支配の正当性を後世に伝えようとする明確な意図があったからだ 59 。

『北条五代記』において、三浦氏の滅亡は、旧弊な勢力が淘汰され、北条氏による新たな秩序が確立されるための、歴史の必然として描かれている。その物語性を高めるため、史実が脚色されている可能性は否定できない。例えば、三浦氏が滅亡した永正13年(1516年)を、後の北条氏が滅亡した天正18年(1590年)と干支を合わせるために、意図的に永正15年(寅年)と記述したとする説は、その典型例である 15 。これは、両家の滅亡に因果応報的な意味合いを持たせるための文学的作為と考えられる。

このように、軍記物語は歴史的事実を核としながらも、著者の意図や時代の価値観を反映した「物語」としての側面を持つ 80 。三浦道寸の悲劇は、その劇的な内容ゆえに格好の題材となり、『北条五代記』の中で教訓的な物語として再生産された。その結果、彼は政治的には敗者であったが、物語の世界では悲劇の英雄として生き残り、その名は滅ぼした北条氏以上に人々の記憶に刻まれることになったのである。

終章:三浦義同という存在

三浦義同(道寸)の生涯は、関東における中世の終焉と戦国の黎明を象徴するものであった。彼は、鎌倉時代以来の名門・三浦一族の当主として、家の名誉と伝統を重んじる旧時代の武士の矜持を最後まで貫いた。しかし、その価値観は、中央の政局と巧みに連携し、謀略を駆使して領域全体を面的に支配しようとする、北条早雲の革新的な戦略の前には及ばなかった。義同の敗北は、個人の力量の差というよりも、時代の大きな転換期において、旧来の秩序の体現者が新時代の創造者に敗れるという、歴史の必然であったと言えるかもしれない。

彼の滅亡は、関東地方の政治地図を塗り替える決定的な出来事であった。相模国から旧来の名門勢力が一掃され、後北条氏という単一の強力な戦国大名による領国支配体制が確立される。これは、関東における中世的な守護・国人体制の完全な崩壊と、新たな時代の到来を告げる画期であった。その意味で、義同の死は、関東における「中世の終わり」を告げる弔鐘であった。

しかし、歴史は単に勝者だけのものではない。三浦義同は、その壮絶な最期と、滅びの美学ともいえる潔さによって、敗者でありながらも人々の記憶に強く刻まれた。その血脈は徳川将軍家へと繋がり、その魂は敵将によって神として祀られ、その物語は後世の軍記物によって語り継がれた。彼の存在は、戦国という時代の非情さ、そしてその中で人間がいかにして家の名誉を守り、生き、そして死んでいったのかを、我々に静かに、しかし力強く問いかけ続けているのである。

引用文献

- 古河公方 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%85%AC%E6%96%B9

- 享徳の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1

- コラム(古河公方関連) - 古河史楽会 http://koga-shigakukai.com/column/column_kubou/kubou-03.html

- 享徳の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11086/

- 【10大戦国大名の実力】北条家②――関東に進出する北条早雲 - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2022/01/29/100000

- 関東の戦国大名・北条早雲 http://ktymtskz.my.coocan.jp/D/hoojyo.htm

- 三浦氏(みうらうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E6%B0%8F-138211

- 三浦半島の歴史 P6 https://www.ne.jp/asahi/koiwa/hakkei/miurahasi6.html

- 相模国三浦氏から北条氏に渡った名刀正恒/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/33707/

- 三浦氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E6%B0%8F

- 長享の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11087/

- 勢力をのばしはじめた。顕定が手を焼いた長尾景春の乱を鎮圧したのは、扇谷上杉家の家宰太田道灌であった。しかし、同十八年、その真意を疑った定正は - asahi-net.or.jp http://www.asahi-net.or.jp/~JT7T-IMFK/uesugi-y/arc4-2.htm

- 三浦義同(みうらよしあつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E7%BE%A9%E5%90%8C-1111998

- 三浦 - 『信長の野望蒼天録』武将総覧 http://hima.que.ne.jp/souten/data/soutendata.cgi?equal20=6D03

- 三浦義同 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E7%BE%A9%E5%90%8C

- 三浦高救 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E9%AB%98%E6%95%91

- 三浦高救 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/MiuraTakahira.html

- 歴史の目的をめぐって 三浦義同 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-32-miura-yoshiatsu.html

- 29 三浦義同 (1) その出自の分析、 養子関係: 黒船写真館 http://kurofune67.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-8c16.html

- 三浦道寸・義意 VS.北条早雲 油壺新井城の戦い〜討つものも討たるる者もかはらけよ https://hojo-shikken.com/entry/aburatsubo

- 岡崎城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.okazaki.htm

- 新井城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/kantou/arai.j/arai.j.html

- 三浦義同 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/MiuraYoshiatsu.html

- 三浦氏の内紛とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%86%85%E7%B4%9B

- 北条早雲とは?「最初の戦国将軍」「下剋上の先駆け」の生涯・逸話を紹介【親子で歴史を学ぶ】 https://hugkum.sho.jp/388114

- 北条早雲 http://kotatu.jp/hyo/itiran/itiran/houjou2.htm

- 【家系図】後北条氏のルーツ、および北条五代の歴史まとめ - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/341

- 北条早雲 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%97%A9%E9%9B%B2

- 10分で読める歴史と観光の繋がり 東国に誕生した日本初の戦国大名・北条早雲、京では足利将軍が追い落とされる明応の政変/ゆかりの天下の険箱根山と箱根湯本温泉、難攻不落の小田原城 | いろいろオモシロク https://www.chubu-kanko.jp/ck.blog/2022/02/15/10%E5%88%86%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%81%AE%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%8A%E3%80%80%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E5%B9%95%E9%96%8B/

- 北条早雲の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7468/

- 小田原城の歴史-北条五代 https://odawaracastle.com/history/hojo-godai/

- 小田原城奪取 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/encycl/neohojo5/004/

- 相模 三浦道寸の墓-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/sokuseki/kanagawa/miura-dosun-bosho/

- 三浦(道寸)義同の墓(神奈川県) - 平山城 https://jh.irukamo.com/miuradousunnohaka/

- 岡崎城 - 埋もれた古城 表紙 http://umoretakojo.jp/Shiro/Kantou/Kanagawa/Okazaki/index.htm

- 住吉城跡(住吉城址)| 逗子・小坪と鎌倉・材木座の境にあった三浦道寸・道香の出城 https://miurahantou.jp/sumiyoshi-jou/

- 住吉城 - 城郭探訪 http://koutaku999.com/sumiyoshi.html

- 新井城の戦い - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/AraiJou.html

- 新井城 - 埋もれた古城 表紙 http://umoretakojo.jp/Shiro/Kantou/Kanagawa/Arai/index.htm

- 三浦一族終焉の城 NO.1(三崎要害 外の引橋) - 小網代の森からこんにちは https://koajirosan.exblog.jp/30568043/

- 戦国武将の失敗学④ 籠城戦の敗北が見せる「孤立の危険」|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-087.html

- 2.油壺・新井城址 - まちへ、森へ。 https://machimori.main.jp/details9279.html

- 籠城とは?必要なもの・食事・トイレなど、籠城戦の過ごし方を現代の「外出自粛」と比べ解説 https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/90752/

- 超入門!お城セミナー 第118回【歴史】籠城戦が起こると庶民やお城の中の女性はどうしていたの? - 城びと https://shirobito.jp/article/1406

- 戦争と文化(18)――戦闘における生理と心理: 戦闘という極限状態になると - 大正大学 https://www.tais.ac.jp/faculty/graduate_school/major_incomparative_culture/blog/20130701/24683/

- 闘戦経 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%97%98%E6%88%A6%E7%B5%8C

- 三浦道寸の墓 - 名族・三浦氏終焉の地に立つ - 日本伝承大鑑 https://japanmystery.com/kanagawa/dosun.html

- 新井城跡(新井城址)・三浦道寸(義同)の墓・三浦荒次郎(義意)の墓 https://miurahantou.jp/arai-jou/

- 太田資康の最期を追う - 道灌紀行は限りなく http://blog.doukan.jp/article/188307036.html

- 三浦一族のエピソード - 神奈川県 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/d2t/kanko/p632084.html

- 三浦義意(みうら よしおき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E7%BE%A9%E6%84%8F-1112000

- 三浦義意(1496?―1516) - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-imfk/taiandir/x062.htm

- 身長なんと2.2m超!金棒を武器に鬼の如き活躍をみせた伝説の戦国武将・三浦義意の武勇 https://mag.japaaan.com/archives/231005

- 古城の歴史 新井城 https://takayama.tonosama.jp/html/arai.html

- 現世に生きる虚しさを説いた 三浦道寸公父子の辞世の句【三浦道寸義同公編】(三浦市) https://www.miuken.net/entry/2021/03/09/000000

- 三浦義意 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E7%BE%A9%E6%84%8F

- 現世に生きる虚しさを説いた 三浦道寸公父子の辞世の句【三浦荒次郎義意公編】(三浦市) https://www.miuken.net/entry/2021/03/10/000000

- 相模三浦 頼朝幕府創建に多大の貢献した半島の豪族である三浦氏の末裔知将三浦同寸が小田原北条氏の攻撃に耐え3年余籠城した『新井城』訪問 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/10716669

- 郷土士の歴史探究記事 その14 http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2017/11/post-11e1.html

- 三浦一族関連略年表および略系図 - 神奈川県 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/d2t/kanko/p632199.html

- 月イチツアー「正木氏の郷」報告 - また旅倶楽部 http://matatabiclub.com/?p=5161

- 正木通綱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%AD%A3%E6%9C%A8%E9%80%9A%E7%B6%B1

- 里見氏の時代に安房に正木氏あり。 正木氏登場のなぞ https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/3shou/3shou_2/3shou_2min.html

- 武家家伝_正木氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/masaki_k.html

- 三浦一族の歴史 - 横須賀市 https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2120/culture_info/miura_ichizoku/history.html

- お万の方(おまんのかた)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E3%81%8A%E4%B8%87%E3%81%AE%E6%96%B9-1131280

- 養珠院・お万の方 徳川家康の側室 - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/sengoku/jinbutu/oman-yojyuin.html

- 三浦為春(みうらためはる)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E7%82%BA%E6%98%A5-138222

- 三浦為春 - 大坂の陣絵巻 https://tikugo.com/osaka/busho/tokugawa/b-miura-tame.html

- H520 三浦為春 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/H520.html

- 紀州徳川家 家老 三浦家 - 和歌山市 https://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/033/509/20210120.pdf

- 北条氏綱が、三浦道寸ではなく息子義意を祀ったのは何故だろうか? http://maricopolo.cocolog-nifty.com/blog/2019/06/post-2e1f8b.html

- 【永正十七年創建】 居神神社 - オダワラの https://odawara-no.com/posts/igamijinja

- 居神神社 - 小田原 - LocalWiki https://ja.localwiki.org/odawara/%E5%B1%85%E7%A5%9E%E7%A5%9E%E7%A4%BE

- 北条氏綱の遺言・五箇条の訓戒~義を専らに守るべし - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4116

- 北条氏政(ほうじょう うじまさ) 拙者の履歴書 Vol.179~父の威光と関東の夢 - note https://note.com/digitaljokers/n/nbcf51bcc8056

- 北条五代記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E4%BA%94%E4%BB%A3%E8%A8%98

- 北条五代 https://www.town.yorii.saitama.jp/uploaded/attachment/16578.pdf

- 北条氏康が志した「関東独立国家」...領民の支持を獲得できた民主政治とは? https://rekishikaido.php.co.jp/detail/10230?p=1

- 戦国期軍記文学の虚構と事実--「室町殿日記」の信憑性をめぐって | CiNii Research https://cir.nii.ac.jp/crid/1520291855803035648

- 軍記物語 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E8%A8%98%E7%89%A9%E8%AA%9E