三浦義意

三浦義意は相模三浦氏最後の当主。北条早雲との新井城攻防戦で壮絶な最期を遂げた。伝説では鬼神の武勇を誇り、その首は三年死ななかったとされる。彼の生涯は、旧時代の終焉と新時代の到来を象徴する。

相模の鬼神、三浦義意―史実と伝説の狭間で―

序章:相模三浦氏、最後の当主

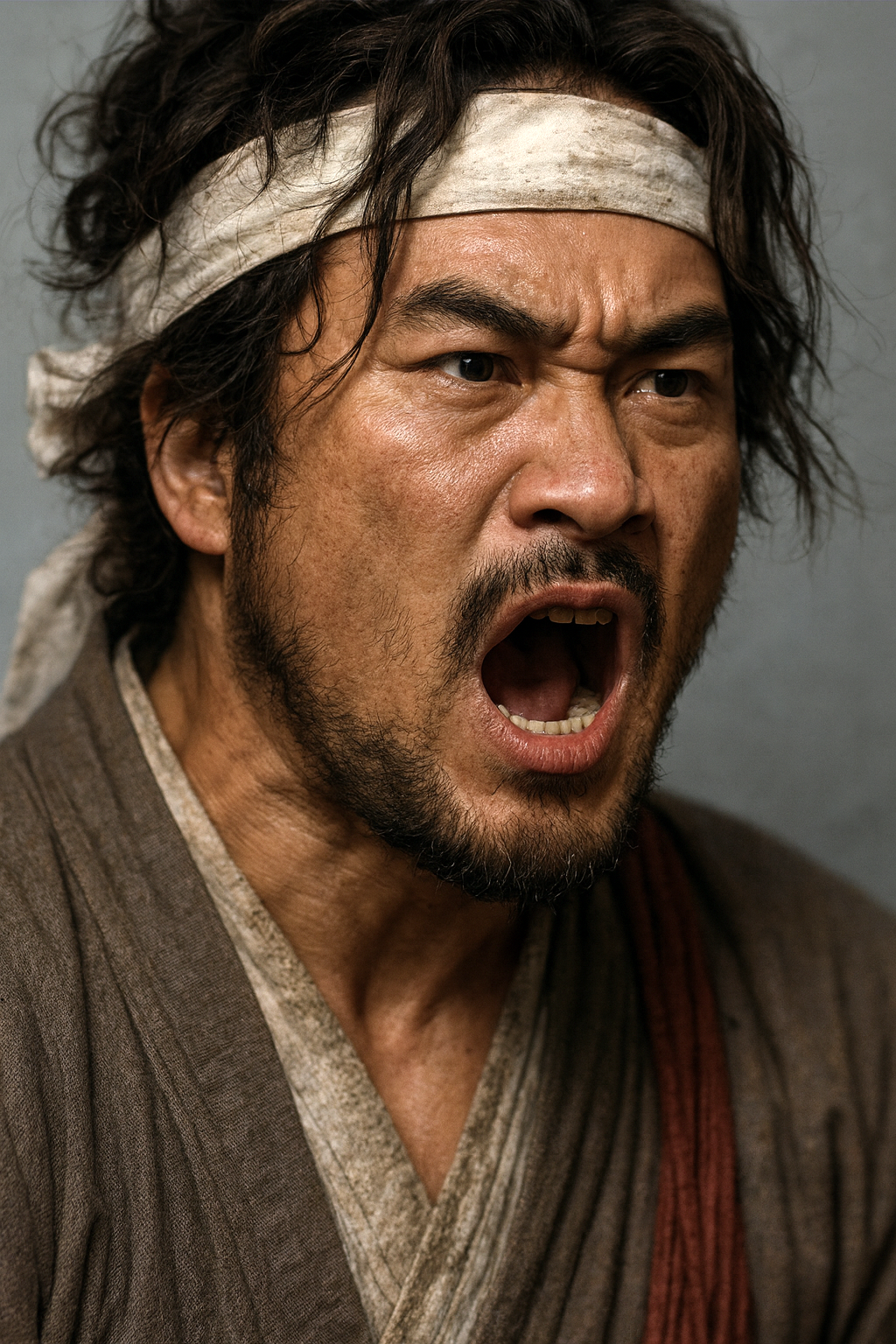

戦国時代の黎明期、相模国(現在の神奈川県)の三浦半島に、一人の若き武将がいた。その名は三浦荒次郎義意(みうら あらじろう よしおき)。「八十五人力の武勇を誇る猛将」「その首は討たれてなお三年間死ななかった」といった鮮烈な逸話と共に、彼は歴史にその名を刻んでいる 1 。しかし、これらの伝説は、彼の生涯の何を伝え、何を覆い隠しているのであろうか。

三浦義意の物語は、単なる一個人の武勇伝として完結するものではない。それは、平安時代から続く関東の名門・三浦一族の壮絶な終焉、戦国という新時代の到来を告げる「下剋上」の体現者・北条早雲との死闘、そして何よりも、歴史的事実が後世の人々の願望や教訓によって「伝説」へと昇華されていく過程を映し出す、日本の歴史の縮図そのものである。

本報告書は、三浦義意という人物の生涯を、史実と伝説の両面から徹底的に検証するものである。彼の出自を育んだ三浦氏内部の複雑な事情、宿敵・北条早雲の台頭という時代の奔流、そして相模三浦氏最後の戦いとなった新井城での攻防を詳述する。さらに、彼の死後に生まれ、変容していった数々の伝説を史料批判的に分析することで、一人の武将の実像と、後世に創られた英雄像の間に横たわる深い溝を明らかにし、その歴史的意義を多角的に考察する。

第一章:血脈と内紛―義意の出自と三浦氏の黄昏

三浦義意の悲劇は、彼が歴史の表舞台に登場する以前、その血脈と一族が抱える構造的な問題に深く根差していた。北条早雲という強大な外的要因がなくとも、相模三浦氏の権勢には、すでに黄昏の影が差し込んでいたのである。

1-1. 名門・三浦一族の系譜

三浦氏は、桓武平氏の流れを汲む坂東武者の名門であり、その歴史は平安時代にまで遡る。特に源頼朝の挙兵に際しては、当主・三浦義明が衣笠城で壮絶な討死を遂げて一族の忠誠を示し、その子・義澄や孫・義村は鎌倉幕府の創設に大きく貢献、宿老として重きをなした 3 。こうして三浦氏は、関東における屈指の有力御家人としての地位を確立した。

しかし、北条氏との権力闘争の末、宝治元年(1247年)の宝治合戦で三浦氏宗家は滅亡する 3 。その後、三浦介(三浦氏当主が世襲した官職名)の名跡は、宝治合戦の際に北条方についた庶流の佐原氏が継承した 4 。三浦義意が属するのは、この佐原氏の系統であり、鎌倉時代に栄華を極めた宗家の直接の血筋ではないという、複雑な立場にあった。

1-2. 父・三浦義同(道寸)の複雑な出自

義意の生涯を理解する上で不可欠なのが、父・三浦義同(法名・道寸)の存在である。義同の出自は、当時の三浦氏が置かれた政治的力学を色濃く反映している。

室町時代後期、三浦氏当主であった三浦時高には世継ぎとなる男子がいなかった。そのため、主家筋にあたる扇谷上杉家の当主・上杉持朝の次男・高救(たかひら)を養子として迎えた 7 。義意の父・義同は、この高救の子として生まれたのである 7 。つまり、義同は血筋の上では扇谷上杉家の人間であり、三浦氏の純粋な血統ではなかった 11 。さらに、義同の母は、当時相模西部の実力者であった小田原城主・大森氏頼の娘であった 7 。これにより、義同は扇谷上杉氏と大森氏という、関東の二大勢力の血縁的背景を持つ、極めて政治的な存在として生を受けた。

この事実は、三浦氏の滅亡を考える上で重要な示唆を与える。一見、主家や有力豪族との姻戚関係は権力の強化に見えるが、実態は自らの血統に代えて外部の権威に依存せざるを得ない、一族の自立性の喪失を意味していた。

1-3. 家督をめぐる内紛と実力行使

この複雑な血縁関係は、やがて一族の内部に深刻な亀裂を生じさせる。軍記物語などに拠る通説では、養父・時高に後に実子(名を高教とする説などがある 13 )が誕生したことで、養子筋である義同の立場は危うくなる 7 。家督を実子に譲りたい時高は、義同の殺害さえ企てたという。身の危険を感じた義同は、母方の実家である大森氏を頼り、その領内にある総世寺(現在の小田原市)に逃れて出家し、「道寸」と号した 8 。

しかし、義同はただ隠遁するだけの人物ではなかった。明応3年(1494年)頃、彼は外戚である大森氏の支援を受けて蜂起し、三浦半島の本拠・新井城に籠る時高・高教父子を攻め滅ぼし、実力で三浦氏の家督と相模守護代の地位を奪い取ったのである 7 。

近年の研究では、時高が養子としたのは義同本人ではなく父の高救であるなど、この家督相続の経緯に関する通説には史料的な疑問も呈されている 7 。しかし、いずれにせよ三浦氏の内部で血を流す深刻な対立と武力抗争があったことは事実であり、この内紛が三浦氏の結束を著しく弱体化させたことは間違いない。もはや三浦氏は自らの力だけでは家を統制できず、外部勢力の介入に依存する脆弱な状態に陥っていた。

三浦義意は、このような内部分裂と衰退という「負の遺産」を生まれながらにして背負わされた、悲劇の当主であった。彼の戦いは、北条早雲と相見えるずっと以前から、始まっていたのである。

第二章:時代の奔流―「下剋上」の体現者、北条早雲の台頭

三浦義意と相模三浦氏の前に立ちはだかったのは、伊勢宗瑞、後世に北条早雲として知られる人物であった。彼の出現は、旧来の権威や秩序が通用しなくなった戦国乱世の到来を象徴する出来事であり、その合理性と戦略性は、伝統的な名門・三浦氏を容赦なく追い詰めていく。

2-1. 北条早雲の実像―素浪人から幕府官僚へ

かつて北条早雲は、一介の素浪人から実力一つで戦国大名に成り上がった「下剋上」の典型と見なされてきた 14 。しかし、近年の研究により、彼は室町幕府の政所執事を務める名門・伊勢氏の出身であり、中央政界にも通じた高い教養と政治手腕を持つ官僚であったことが明らかになっている 14 。彼の生涯は、無名の者が権威を覆すドラマではなく、中央の権威と人脈を巧みに利用し、地方で新たな権力を築き上げる、より高度な政治的・戦略的行動の連続であった。

早雲は、姉(または妹)が嫁いだ駿河守護・今川義忠の死後、その家督争いを調停した功績で勢力の足掛かりを掴む 15 。そして、幕府の権威を背景に伊豆国へ進出し、現地の支配者であった堀越公方・足利茶々丸を討伐して、伊豆一国を平定した 14 。この過程は、単なる武力制圧ではなく、敵方の武士に所領安堵を約束して寝返りを誘うなど、巧みな調略と人心掌握術を駆使したものであった 14 。

2-2. 関東進出の戦略―混乱の利用と周到な計略

早雲が次なる標的として見据えたのが、相模国であった。当時の関東は、古河公方と関東管領の上杉氏が長年にわたり抗争を続けていた。さらにその上杉氏も、本家である山内上杉家と分家である扇谷上杉家が対立(長享の乱)しており、まさに混沌の極みにあった 15 。早雲はこの複雑な政治状況を巧みに利用し、当初は扇谷上杉氏に味方する形で関東の争乱に介入した 10 。

彼の戦略家としての一面を象徴するのが、小田原城の奪取である。通説によれば、早雲は小田原城主・大森藤頼(三浦義同の従兄弟にあたる)に対し、平素から贈り物を続けるなどして友好関係を装い、その警戒心を完全に解いた 19 。そして、「伊豆での鹿狩りの勢子が、貴殿の領内に逃げ込んだ鹿を追い込みたい」と偽りの申し入れを行い、これを信じた藤頼の許可を得て城下に軍勢を侵入させ、奇襲によって一夜にして城を乗っ取ったと伝えられている 14 。

小田原城を新たな本拠とした早雲は、武士として初めてとされる検地を実施するなど、先進的な領国経営に着手し、現地の国人衆を確実に支配下に組み込んでいった 15 。旧来の荘園制を解体し、領主である早雲が直接民を支配する、新たな支配体制を構築していったのである。

2-3. 三浦氏との対立激化

早雲と三浦義同は、当初は共に扇谷上杉方として山内上杉方と戦うこともあった 10 。しかし、早雲が小田原を拠点に相模国での勢力を急速に拡大するにつれ、両者の対立は避けられないものとなった。相模における旧来の支配者である三浦氏にとって、出自も不明な新興勢力である早雲は、自らの存在そのものを脅かす最大の脅威となったのである 7 。

ここに、三浦義意と北条早雲の戦いの本質が見て取れる。それは単なる領土をめぐる争いではなく、鎌倉以来の「名」と血縁に依存する旧時代の権力構造を代表する三浦氏と、謀略、先進的な領国経営、家臣団の統率力といった「実」を重んじる新時代の支配者像を体現する北条早雲という、二つの時代の価値観の衝突であった。旧秩序が新秩序に淘汰される戦国時代のダイナミズムそのものが、この両者の対決に凝縮されていた。

第三章:新井城の攻防―三年間の籠城と壮絶なる最期

北条早雲の相模侵攻により、三浦氏の命運は風前の灯火となった。一族最後の抵抗の舞台となったのが、三浦半島先端の要害・新井城である。ここでの3年間に及ぶ攻防戦は、相模三浦氏の意地と悲劇、そして戦国初期の戦いの様相を今に伝えている。

3-1. 岡崎城から新井城へ―追い詰められる三浦氏

家督を掌握した三浦義同は、自身は相模国中央部の岡崎城(現在の平塚市・伊勢原市一帯)を本拠とし、嫡男である若き義意を、一族伝来の地である三浦半島の新井城に配置して守りを固めた 2 。しかし、早雲の攻勢は凄まじかった。

永正9年(1512年)、早雲は岡崎城に大軍を差し向ける。義同はこれを支えきれず、弟の三浦道香が守る住吉城(現在の逗子市)へと退却した。道香はここで北条軍の猛攻を食い止めようと奮戦するも、城は落城し、道香は討死を遂げた 21 。

全ての拠点を失った義同は、ついに義意が待つ新井城へと逃れ、父子はここに籠城して最後の抵抗を試みることになる 7 。早雲の巧みな戦略により、三浦氏は三浦半島という「袋の鼠」の状態に追い込まれてしまったのである。

3-2. 三年間の籠城戦―天然の要害と三浦水軍

新井城での戦いが3年間という長期に及んだ背景には、城の地理的優位性と三浦氏が有する軍事力が深く関わっている。新井城は、三方を海に囲まれた断崖絶壁の岬に築かれた天然の要害であった 5 。陸地と繋がるのはわずかな部分のみで、そこには深い堀切が穿たれ、「引橋」と呼ばれる橋を落とすことで、陸からの敵の侵入を完全に遮断できる構造になっていた 5 。

この地形的利点に加え、長期籠城を可能にしたのが、三浦氏が擁する水軍の存在である 22 。彼らは海上からの補給路を確保し、安房国(現在の千葉県南部)の里見氏など、外部の同盟勢力との連絡を維持し続けた。

力攻めが難しいと判断した早雲は、戦術を切り替える。彼は、三浦半島への援軍ルートを遮断するために、鎌倉に玉縄城を新たに築城し、そこを拠点として三浦氏を完全に封じ込める兵糧攻めの策をとった 21 。これは、武力だけでなく兵站と情報戦を重視する、早雲の近代的ともいえる戦術思想の表れであった。新井城の戦いは、三浦氏の地の利と、早雲の周到な戦略が拮抗した、戦国初期の攻城戦の典型例と言える。

3-3. 永正十三年七月十一日―最期の突撃

3年にわたる籠城の末、ついにその時は訪れた。主家である扇谷上杉氏からの援軍の望みは絶たれ、城内の兵糧は完全に底をついた 2 。もはやこれまでと覚悟を決めた義同は、上総への脱出を進言する家臣の言葉を退け、「犬死せんより、命の限りの戦をして弓矢の義を専らにすべし(無駄死にするよりは、命ある限り戦い抜き、武士としての本分を全うすべきだ)」と述べ、城から討って出ることを決意したという 22 。その夜、義同は城兵を集めて最後の酒宴を催し、今生の別れを告げたと伝えられている 22 。

一次史料である書状などから、落城の日付は永正13年(1516年)7月11日であったことが確定している 26 。この日、城門を開いた三浦軍は、城を包囲する北条の大軍に最後の突撃を敢行した。しかし、衆寡敵せず、壮絶な戦いの末に三浦軍は壊滅。父・義同は城中で腹を十字に掻き切り自刃し、子・義意は敵中に突撃して奮戦の末に討死(または自害)した 2 。ここに、鎌倉以来の名門・相模三浦氏は、歴史の表舞台からその姿を消したのである。

3-4. 「油壺」の地名伝説

この最後の戦いの凄惨さを物語るのが、「油壺」という地名の由来にまつわる伝説である。新井城の落城に際し、討死、あるいは投身した三浦一族の将兵たちの血が城下の湾を真っ赤に染め上げ、その水面がまるで油を流したように見えたことから、この地が「油壺」と呼ばれるようになったと伝えられている 5 。この伝説は、三浦氏滅亡の悲劇を今に強く印象付けている。

第四章:鬼神の武勇―記録と伝承に見る三浦義意像

相模三浦氏の滅亡という悲劇の中で、ひときわ強い光を放つのが、最後の当主・三浦義意その人の存在である。軍記物語が描く彼の姿は、人間離れした武勇と、若くして死にゆく者の深い無常観が同居する、複雑で魅力的な人物像を形作っている。

4-1. 規格外の猛将伝説

後世に編纂された軍記物語において、三浦義意は「鬼神」とも言うべき超人的な武将として描かれている。

その身長は七尺五寸(約227cm)と伝えられ、これは彼の人間離れしたイメージを形成する中核的な要素となっている 1。武勇は「八十五人力の勇士」と評され、その名は敵味方に広く知れ渡っていた 1。

特に新井城での最後の戦いにおける奮戦ぶりは、伝説として語り継がれている。『北条五代記』などによれば、彼は白樫の丸太に鉄の節を打ち付けた巨大な金砕棒(かなさいぼう)を武器とし、一振りで5人、10人の敵兵を打ち砕いたという 5 。また、一人で500もの敵を討ち取ったという逸話も残る 1 。その凄まじい戦いぶりは、「夜叉羅刹の如き」と形容された 31 。これらの記述は、彼の死の悲劇性を高め、後の怨霊伝説の土台となるために、物語の中で誇張されていった可能性が高いが、彼が並外れた武勇の士であったことは確かであろう。

4-2. 史実上の役割と若き当主の悲劇

伝説的な武勇の陰で、史実上の義意は、名門の未来を託された若き当主であった。父・義同が相模国全体の統括拠点として岡崎城に移った後、一族の根源地である新井城の守りを任されており、若くして三浦氏の軍事的中核を担う重要な立場にあった 2 。

生年は明応5年(1496年)とされ、新井城落城時に数え21歳という若さでその生涯を終えたと伝わる 2 。名門の血を継ぎ、一族の存亡をその双肩に担いながら、時代の大きな奔流に抗う術もなく、一族と共に滅びるしかなかったその運命は、極めて悲劇的である。

4-3. 辞世の句に見る無常観

義意の人物像をさらに深く掘り下げるのが、彼が残したとされる辞世の句である。その内容は、鬼神の如き武勇伝とは対照的に、深い諦念と冷徹なまでの無常観を示している。

辞世の句: 「君が代は、千代に八千代も、よしやただ。うつつのうちの、夢のたはぶれ」 33

この句は、「(主君や一族の)世が永遠に続こうが、もはやどうでもよいことだ。所詮、この現実世界で起きることは、すべて夢の中の戯れに過ぎないのだから」と解釈できる 34 。これは、目前に迫る死を前にして、世俗的な栄華や一族の存続への執着を完全に捨て去った、若者らしからぬ達観を示している。

この句はまた、父・義同が残した辞世の句と比較することで、より深い味わいを帯びる。

|

人物 |

辞世の句(原文) |

現代語訳 |

句に込められた思想・分析 |

|

三浦義同(道寸) |

討つ者も 討たるる者も かわらけよ くだけて後は もとの土くれ 8 |

討つ側も討たれる側も、結局は素焼きの土器のようなものだ。砕けてしまえば、最後は皆もとの土くれに還るだけだ。 |

敵味方の区別なく、全ての人間は死ねば等しく無に帰するという、仏教的な諸行無常・万物斉同の思想。自らの死を、より大きな自然の摂理の中に位置づけることで受け入れようとする、老将の達観が見られる。 |

|

三浦義意 |

君が代は 千代に八千代も よしやただ うつつのうちの 夢のたはぶれ 33 |

あなた(主君・一族)の世が永遠に続こうが、もはやどうでもよい。この現実世界のことなど、所詮は夢の中の戯れに過ぎないのだから。 |

父の句が敵味方を含めた普遍的な無常を詠むのに対し、より個人的・内面的な諦念が強い。「よしやただ(どうでもよい)」という突き放した表現に、若くして全てを失うことへの虚無感や、運命への冷めた反発が感じられる。 |

この辞世の句は、義意が単なる猪武者ではなく、和歌の素養を持つ教養人であったことも示唆している。これは名門の嫡男として当然の教育を受けた結果であろう。この「武」と「文」、「激情」と「諦念」のコントラストこそが、三浦義意という人物の人間的魅力の核心であり、彼が滅びゆく一族の運命を、猛々しく戦いながらも、その一方で冷徹に客観視していた可能性を物語っている。

第五章:伝説の創生と変容―『北条五代記』が描いた怨霊

三浦義意の物語は、彼の死と共に終わらなかった。むしろ、その死を起点として、彼は史実の人物から伝説の英雄、そして恐るべき怨霊へと姿を変えていく。この変容の過程を、軍記物語の記述の変遷から追うことは、歴史がいかにして「物語」として創作され、消費されていくかを理解する上で極めて重要である。

5-1. 史実と軍記物語の分岐点―落城年の改変

まず、史実と伝説を分かつ決定的な分岐点が存在する。一次史料に近い『建芳書状写』などの記録から、新井城が落城し、三浦義同・義意父子が討死したのは 永正13年(1516年)7月 であることが確定している 26 。

ところが、江戸時代初期に成立した軍記物語『北条五代記』では、この出来事が 永正15年(1518年)7月11日 のこととして記されている 10 。これは単なる誤記ではない。北条氏が豊臣秀吉の小田原征伐によって滅亡し、当主・北条氏政が切腹したのが天正18年(1590年)7月11日であった。作者は、三浦氏滅亡の日付を北条氏滅亡の日付と意図的に合致させることで、両者の間に因果関係があるかのように見せかけようとしたのである 10 。この日付の改変こそ、史実が物語へと踏み出した第一歩であった。

5-2. 伝説の誕生―『北条五代記』の創作

義意の死にまつわる超自然的な伝説は、この『北条五代記』において初めて具体的に描かれる。『北条五代記』よりも前に成立したとされる『北条記』や、その異本ともいわれる『相州兵乱記』には、義意の死に関する奇怪な記述は一切見られない 27 。

伝説は、『北条五代記』の著者・三浦浄心(北条氏に仕えた三浦一族の末裔)によって創作された。同書によれば、義意は自ら首を掻き斬って果てた後も、その首は死ぬことがなかった。牙をむき、髪を逆立てた鬼の形相のまま眼を見開き、三年もの間生き続けたというのである 27 。この恐るべき怨念の首は、様々な高僧による祈祷も効果がなく、最終的に父・義同がかつて身を寄せた小田原の総世寺の禅師が新井城を訪れ、「うつゝとも夢ともしらぬ一ねむり 浮世のひまをあけぼのゝ空」という手向け歌を詠んだところ、ようやく眼を閉じて成仏し、白骨になったと物語は結ばれる 27 。

この物語の創作意図は明白である。北条氏の滅亡という歴史的結末から逆算し、その遠因を「名門・三浦氏を滅ぼしたことに対する怨霊の祟り」という、読者にとって分かりやすく教訓的な因果応報の物語に仕立て上げることである。そのために、落城年月日を改変し、「死なない首」という超自然的なモチーフを導入した。これは、読者の興味を引きつけ、物語に道徳的な深みを与えるための、巧みな文学的装置であった。

5-3. 伝説の増幅―「首の飛翔説」への変容

『北条五代記』で生まれた怨霊伝説は、さらに後代の文献で増幅され、より奇怪な物語へと発展していく。特に『相州小田原盛衰記』といった書物になると、「首の飛翔説」が登場する 27 。

この説では、義意の首は新井城から空高く飛び上がり、敵将の屋敷があったとされる北条氏の本拠地・小田原まで飛来し、松の木にかかって人々を睨み殺すなど、三年にわたって祟りをなしたとされる 27 。そして、この祟りを鎮めるために義意を神として祀ったのが、小田原に現存する居神神社の始まりである、という創建譚と結びつけられて語られるようになった 27 。

この変容の背景には、『北条五代記』で提示された「怨霊」という魅力的なテーマをさらに発展させたいという物語作者の意図と、小田原にある「居神神社」の由来を説明したいという地域的な要請があったと考えられる。「死なない首」が「飛ぶ首」へとバージョンアップし、祟りの舞台が三浦半島から北条氏の本拠地・小田原へと直接移動することで、怨霊の祟りがよりダイレクトに北条氏に及ぶという、視覚的で分かりやすい物語が完成したのである。

三浦義意は、歴史上の人物であると同時に、後世の人々が「かくあってほしい」と願った英雄像、そして「滅びた者の怨念」を託された器(うつわ)でもあった。彼の伝説を追うことは、日本人が歴史をどのように物語として受容し、語り継いできたかを理解する上での、絶好の事例と言えるだろう。

終章:史跡に眠る記憶―英雄の魂、その後の行方

壮絶な戦いと伝説に彩られた三浦義意の生涯は、今も三浦半島の各地に残る史跡の中に、その記憶を静かに留めている。史実と伝説が幾重にも折り重なった風景の中に、英雄の魂の行方を辿ることができる。

6-1. 新井城址と油壺

相模三浦氏終焉の地である新井城は、現在の神奈川県三浦市三崎町小網代の、油壺湾に突き出た岬一帯にあった 5 。城の本丸など中心部があった場所は、現在、東京大学の三崎臨海実験所の敷地となっており、通常は立ち入ることができない 5 。しかし、周辺には今も堀切の跡とみられる地形が残り、三方を海に囲まれた天然の要害であった往時の面影を偲ぶことができる 5 。

眼下に広がる油壺湾の静かで美しい風景は、かつて三浦一族の血で染まり、油を流したように見えたという凄惨な伝説とはあまりに対照的であり、訪れる者に歴史の重みと時の流れのはかなさを感じさせる 24 。

6-2. 義同・義意父子の墓所

義意の墓は、旧京急油壺マリンパーク(2021年閉館)の駐車場脇に、新井城址の碑と共に建てられている 5 。父・義同の墓は、そこから海岸へと下る木々に覆われた小道の途中に、湾を見下ろすようにひっそりと佇んでいる 5 。相模の海に散った一族の最期を物語るにふさわしい場所である。

6-3. 菩提寺・本瑞寺と守り本尊

三浦市三崎の市街地にある本瑞寺は、三浦義意が開基したと伝えられる相模三浦氏の菩提寺である 40 。本堂には、義同・義意父子の守り本尊であったと伝わる地蔵菩薩像が安置されており、境内には三浦氏の家紋「三つ引両」が各所に見られる 41 。ここは、戦いの記憶とは別に、一族の信仰と安寧への願いが込められた場所である。

総括

三浦義意の生涯は、一個人の悲劇に留まるものではない。それは、旧時代の権威が実力主義に打ち破られる戦国という時代の摂理、そして敗者の記憶が、勝者の歴史の陰で伝説として語り継がれていく日本の文化の在り方を鮮やかに示している。

史実の三浦義意は、一族が抱える内紛と、北条早雲という新時代の奔流に抗い、21歳という若さで散った悲運の武将であった。しかし、伝説の中の義意は、鬼神の如き武勇と、三年死なぬ首に象徴される怨霊の執念を持つ、時を超えた英雄として今なお生き続けている。三浦の地に点在する史跡は、この二つの顔を持つ英雄の記憶を、500年の時を超えて、現代に静かに伝えているのである。

引用文献

- 今井町在住今井則道さん 三浦大介義意の生涯描く 歴史小説を初出版 - タウンニュース https://www.townnews.co.jp/0115/2022/03/17/616887.html

- 三浦義意(1496?―1516) - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-imfk/taiandir/x062.htm

- 三浦一族の主な人物・系図 - 横須賀市 https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2120/culture_info/miura_ichizoku/keizu.html

- 三浦一族関連略年表および略系図 - 神奈川県 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/d2t/kanko/p632199.html

- 城ぶら「新井城」!北条対三浦再び…北条早雲と三浦父子、3年に ... https://favoriteslibrary-castletour.com/kanagawa-miura-araijo/

- 満願寺・佐原義連の墓 | 運慶と関わりある仏像を安置する三浦一族ゆかりの名刹 https://miurahantou.jp/manganji/

- 三浦義同 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/MiuraYoshiatsu.html

- 三浦道寸・義意 VS.北条早雲 油壺新井城の戦い〜討つものも討たるる者もかはらけよ https://hojo-shikken.com/entry/aburatsubo

- 古城の歴史 新井城 https://takayama.tonosama.jp/html/arai.html

- 三浦義同 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E7%BE%A9%E5%90%8C

- 新井城跡(新井城址)・三浦道寸(義同)の墓・三浦 ... - 三浦半島日和 https://miurahantou.jp/arai-jou/

- 歴史の目的をめぐって 三浦義同 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-32-miura-yoshiatsu.html

- 29 三浦義同 (1) その出自の分析、 養子関係 - 黒船写真館 - ココログ http://kurofune67.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-8c16.html

- 北条早雲の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7468/

- 10分で読める歴史と観光の繋がり 東国に誕生した日本初の戦国大名・北条早雲、京では足利将軍が追い落とされる明応の政変/ゆかりの天下の険箱根山と箱根湯本温泉、難攻不落の小田原城 | いろいろオモシロク https://www.chubu-kanko.jp/ck.blog/2022/02/15/10%E5%88%86%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%81%AE%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%8A%E3%80%80%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E5%B9%95%E9%96%8B/

- 北条早雲の戦略地図~鎌倉公方と管領の争乱が止まぬ関東に討ち入り - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/556/

- 小田原城の歴史-北条五代 https://odawaracastle.com/history/hojo-godai/

- 扇谷上杉家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%87%E8%B0%B7%E4%B8%8A%E6%9D%89%E5%AE%B6

- 小田原城奪取 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/encycl/neohojo5/004/

- 三浦道寸の墓 - 名族・三浦氏終焉の地に立つ - 日本伝承大鑑 https://japanmystery.com/kanagawa/dosun.html

- 「いざ!新井城へ!」の巻(タウンニュース連載記事 - 山城ガールむつみの出陣ノススメ http://yamajirogirl623.cocolog-nifty.com/blog/2017/09/post-82b3.html

- 三浦義同の辞世 戦国百人一首㊾|明石 白(歴史ライター) - note https://note.com/akashihaku/n/naedd31b343f6

- 新井城跡(三浦市三崎町小網代)(こあじろ) – 歴史を読み解く https://rekishinowa.com/%E6%96%B0%E4%BA%95%E5%9F%8E%E8%B7%A1%EF%BC%88%E4%B8%89%E6%B5%A6%E5%B8%82%E4%B8%89%E5%B4%8E%E7%94%BA%E5%B0%8F%E7%B6%B2%E4%BB%A3%EF%BC%89%EF%BC%88%E3%81%93%E3%81%82%E3%81%98%E3%82%8D%EF%BC%89/

- 新井城 - 埋もれた古城 表紙 http://umoretakojo.jp/Shiro/Kantou/Kanagawa/Arai/index.htm

- 北条早雲(四) 相模から上総へ - 日本の歴史 解説音声つき https://history.kaisetsuvoice.com/Sengoku04.html

- 歴史の目的をめぐって 三浦義意 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-32-miura-yoshioki.html

- 郷土士の歴史探究記事 その14: 郷土士のブログ http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2017/11/post-11e1.html

- 新井城址(神奈川県史跡) -神奈川県三浦市三崎町小網代 - 家系譜.com https://kakeifu.com/220720-2/

- 新井城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/1119

- 三浦義意の墓(三浦市) | おすすめスポット - みんカラ https://minkara.carview.co.jp/userid/157690/spot/813338/

- 三浦一族のエピソード - 神奈川県 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/d2t/kanko/p632084.html

- 身長なんと2.2m超!金棒を武器に鬼の如き活躍をみせた伝説の戦国武将・三浦義意の武勇 https://mag.japaaan.com/archives/231005

- 三浦義意 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E7%BE%A9%E6%84%8F

- 現世に生きる虚しさを説いた 三浦道寸公父子の辞世の句【三浦荒次郎義意公編】(三浦市) https://www.miuken.net/entry/2021/03/10/000000

- 現世に生きる虚しさを説いた 三浦道寸公父子の辞世の句【三浦道寸義同公編】(三浦市) https://www.miuken.net/entry/2021/03/09/000000

- 居神神社 - 伝承怪談奇談・歴史秘話の現場を紹介 https://japanmystery.com/kanagawa/igami.html

- 第261回:新井城(三浦氏滅亡の地) https://tkonish2.blog.fc2.com/blog-entry-280.html

- 相模 三浦義意の墓-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/sokuseki/kanagawa/miura-yoshioki-bosho/

- 三浦道寸の墓(三浦義意公の供養墓) - あの頂を越えて https://onedayhik.com/recView?recid=r2018100202

- 本瑞寺(桜の御所跡)| 源頼朝の三崎山荘の一つで相模三浦氏の菩提寺 https://miurahantou.jp/honzuiji/

- 【三崎口】12年に1度の御開帳! 三浦三十八地蔵尊御開帳レポ タイムアタック4日目 https://purakara.com/archives/11201