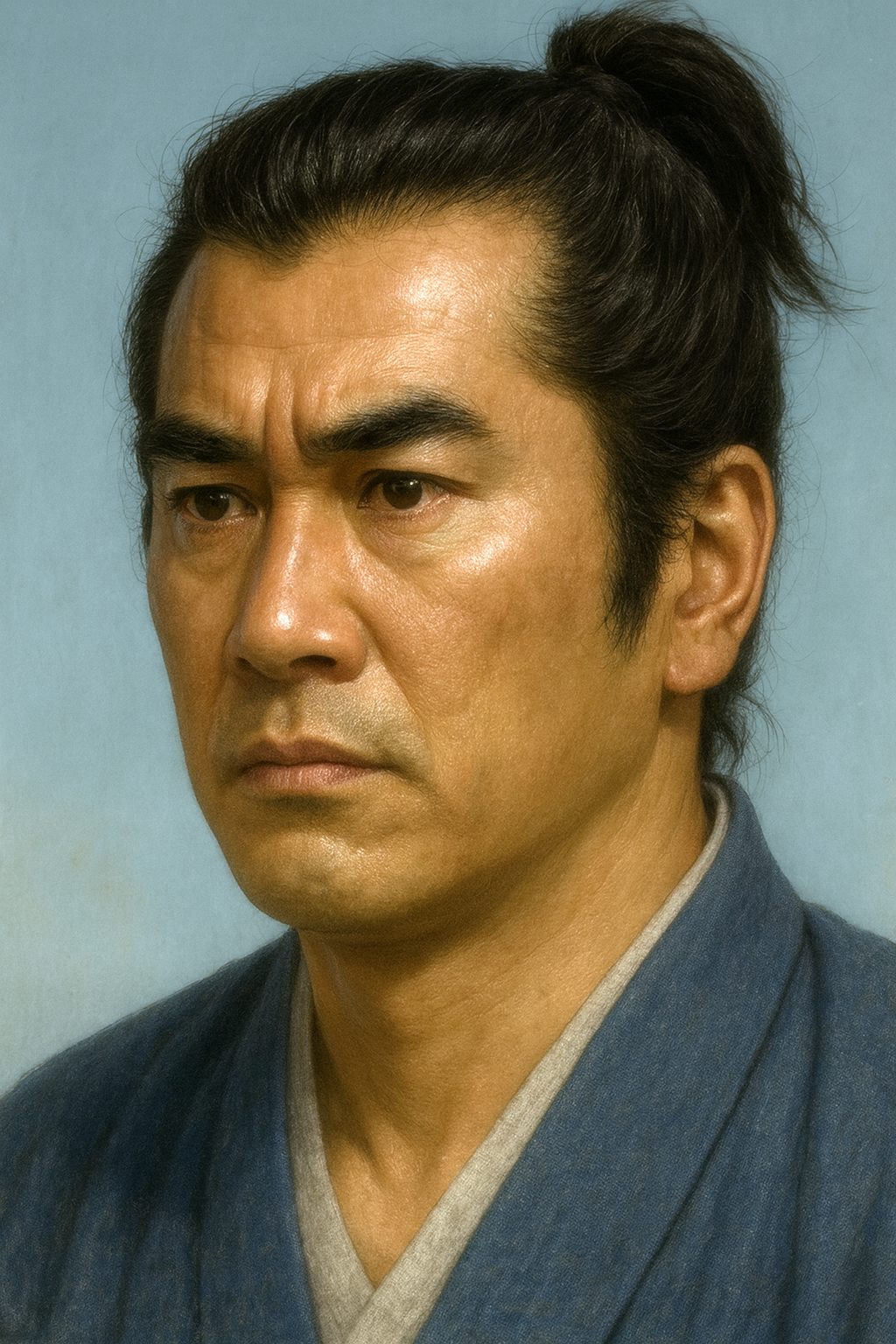

三浦貞連

美作の三浦貞連は高田城を整備し篠向城を攻略、戦国大名化の礎を築いた。その遺産は後世の三浦氏を支え、200年後の勝山藩立藩に繋がった。

美作の雄 三浦貞連 ―史料の狭間に見る実像と、戦国乱世における一族の礎―

序章:三浦貞連という名の武将たち ―人物特定の課題―

日本の戦国時代、美作国(現在の岡山県北部)にその名を刻んだ豪族、三浦貞連。利用者様がご提示された「将軍・足利義尚が近江守護の六角家を討伐した際、従軍」「文亀年間(1501~1504)には山名家の支城・篠向城を攻略」という情報は、この美作の地に確固たる勢力を築いた一人の武将の姿を浮かび上がらせます 1 。しかし、「三浦貞連」という名を歴史の海に投じると、ただちに別の時代の、全く異なる人物が網にかかります。本報告書は、まずこの歴史上の混同を解きほぐし、我々が光を当てるべき人物を明確に特定することから始めます。

本報告書の主題は、まさしく戦国時代初期に美作国西部で活躍した国人領主、三浦貞連です。彼の生涯と業績は、後の美作三浦氏の動向を決定づける重要なものでした。

一方で、歴史上にはもう一人の「三浦貞連」が存在します。それは、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて、足利尊氏の麾下で戦った武将です 5 。この貞連は、初名を貞明といい、通称を六郎左衛門尉と称しました 5 。彼は室町幕府の初期において侍所頭人という要職に任じられるほどの人物でしたが、建武3年(1336年)1月、京都の賀茂河原における戦いで討死しています 5 。その活躍の時代は美作の貞連より約150年も遡り、活動の舞台も中央政権の動乱の中心地であり、両者は全くの別人です。

では、なぜこのような混同が生じやすいのでしょうか。その背景には、中世武士団の社会構造と、後世における歴史編纂の力学が存在します。第一に、両者ともに相模国を発祥とする名門「三浦氏」を名乗っている点です。第二に、「貞」の字が共通している点です。この「貞」の字は、鎌倉時代後期の執権・北条貞時から一字を拝領する「偏諱(へんき)」に由来する可能性が指摘されており、当時の武家社会において主君や有力者との関係性を示す上で重要な意味を持っていました 9 。こうした名の共通性が、後世の研究者や系図編纂者を混乱させる一因となりました。

さらに重要なのは、後世の家系編纂における権威付けの意図です。地方の豪族が自らの家の歴史を編む際、より名高い同姓同名の人物の事績を、自らの祖先の物語に重ね合わせることで、一族の家格を高めようとする動機が働くことがあります。足利尊氏に仕えた中央の武将の記憶が、地方で勢力を張った一族の歴史に無意識的、あるいは意識的に組み込まれた可能性は否定できません。

したがって、この「同名異人問題」は単なる歴史上の誤記や偶然ではなく、武家の名乗りや家意識、歴史記述そのものの本質を探る上で重要な手がかりとなります。本報告書では、これら二人の人物を明確に区別し、以降のすべての記述を、利用者様の関心対象である 美作国の豪族・三浦貞連 に限定して論を進めることを、ここに宣言します。

第一章:美作三浦氏の黎明 ―相模から美作へ、その系譜と土着の過程―

三浦貞連の活躍を理解するためには、彼が背負う一族の歴史を遡る必要があります。美作三浦氏は、突如として西国の地に現れたわけではありません。そのルーツは、遠く関東の相模国にあり、鎌倉幕府の草創期を支えた大御家人・三浦一族の栄光と、それに続く壮絶な没落の物語に繋がっています。

相模三浦氏の栄光と没落

三浦氏は、桓武平氏の流れを汲み、相模国三浦半島を本拠とした武士団です。一族の棟梁であった三浦義明は、源頼朝の挙兵にいち早く馳せ参じ、衣笠城合戦で壮絶な最期を遂げることで、鎌倉幕府創設の礎の一つとなりました 10 。その後、義明の子・義澄、孫・義村の代には、幕府内での権勢を一層強め、執権北条氏と並び称されるほどの有力御家人へと成長します 10 。しかし、その強大すぎる力は、やがて執権北条氏との間に深刻な対立を生み出します。宝治元年(1247年)、5代執権・北条時頼は三浦氏の殲滅を決意。鎌倉で起こった市街戦、いわゆる「宝治合戦」によって、当主・三浦泰村をはじめとする惣領家の一族は滅亡し、相模三浦氏の栄華は幕を閉じました 10 。

庶流による再興と美作への道

しかし、三浦の血脈が完全に絶えたわけではありませんでした。宝治合戦の難を逃れた庶流が存在したのです。その中心が、三浦義明の子でありながら、別の所領(佐原荘)を本拠としていた佐原義連の系統でした 1 。この佐原氏流は、惣領家滅亡後も幕府への奉公を続け、やがて三浦の惣名(一族全体の名称)を継承することを許されます 11 。

この再興した三浦一族の中から、西国・美作の地に新たな根を下ろす人物が現れます。それが、美作三浦氏の祖とされる 三浦貞宗 です 1 。貞宗は、佐原義連の孫・時連の子である宗明の子とされ、南北朝時代の動乱期、建武3年(1336年)頃に美作国に地頭職を得て入部したと伝えられています 1 。この貞宗による美作への土着こそが、三浦貞連の物語の全ての始まりでした。

貞連に至る系譜

貞宗の入部から、本報告書の主役である貞連の登場までには、約150年という長い歳月が流れています。その間、三浦氏は美作の地で着実に勢力を扶植し、在地領主としての基盤を固めていきました。『岡山県歴史人物事典』などに依拠すれば、その系譜は以下のようになります 1 。

表1:美作三浦氏 略系図

|

代 |

当主名 |

備考 |

|

祖 |

三浦義明 |

相模三浦氏の棟梁。鎌倉幕府の宿老。 |

|

(分流) |

佐原義連 |

義明の子。佐原氏の祖。 |

|

... |

(数代略) |

|

|

初代 |

三浦貞宗 |

美作三浦氏の祖。建武年間に美作へ入部。高田城を築いたとされる。 |

|

2代 |

三浦行連 |

|

|

3代 |

三浦兼連 |

|

|

4代 |

三浦範連 |

|

|

5代 |

三浦政盛 |

|

|

6代 |

三浦持里 |

|

|

7代 |

三浦貞明 |

貞連の父。 |

|

8代 |

三浦貞連 |

本報告書の主題。美作三浦氏中興の祖。 |

|

9代 |

三浦貞国 |

貞連の子。 |

|

10代 |

三浦貞久 |

貞連の孫。智将として知られる。 |

|

11代 |

三浦貞勝 |

貞連の曾孫。三村氏との戦いで自刃。 |

この系譜が示すのは、貞連の活躍が、決して彼一人の才覚のみによるものではなく、初代・貞宗から数えて8代、約一世紀半にわたる先祖たちの地道な努力の蓄積の上に成り立っていたという事実です。美作三浦氏の歴史は、日本中世史における「中央での敗北」から「地方での再起」という、武士団のダイナミックな興亡を象徴する典型例と言えます。彼らは単に相模から逃げ延びたのではなく、美作という新たな土地の現実に適応し、世代を重ねて国人領主として「根付く」ことに成功したのです。三浦貞連とは、この長い雌伏の時代の果てに、満を持して登場した当主だったのでした。

第二章:勢力拡大の実践 ―高田城と篠向城をめぐる軍事行動―

三浦貞連の時代、美作三浦氏はそれまでの在地領主の一角という立場から、美作西部における覇権を確立する地域権力へと大きく飛躍しました。その原動力となったのが、貞連が主導した一連の巧みな軍事行動と拠点整備です。特に、本拠地である高田城の整備と、旧守護勢力の拠点であった篠向城の攻略は、彼の戦略家としての一面を如実に物語っています。

拠点・高田城の事実上の築城者として

美作三浦氏の居城として知られる高田城(後に勝山城と改称)は、岡山県真庭市の如意山に築かれた山城です 14 。通説では、美作三浦氏の祖である三浦貞宗が室町時代初期に築城したと伝えられてきました 4 。しかし、この説には同時代の史料的な裏付けが乏しいのが実情です。

これに対し、より信憑性の高い情報として注目されるのが、江戸時代初期に書かれた『高田城主次第』という記録です。この史料では、高田城主の筆頭として三浦貞連の名が記されています 2 。さらに、同時代の他の史料からも、貞連が美作西部で活発な活動を展開していたことが確認できるため、彼こそが高田城の事実上の築城者、あるいは既存の砦を大規模に修築し、本格的な拠点城郭へと発展させた人物であった可能性が極めて高いと考えられています 2 。

このことは、単なる築城の担い手が誰であったかという問題に留まりません。貞連の時代に、三浦氏の勢力がそれ以前とは比較にならないほど増大し、多数の兵を収容し、敵の攻撃に耐えうる大規模な城郭を必要とするまでになっていたことの動かぬ証拠と言えるのです。高田城の整備は、来るべき戦乱の時代を見据えた、貞連の領国経営における一大事業でした。

篠向城の攻略 ―対山名氏の勝利―

貞連の勢力拡大を象徴するもう一つの出来事が、篠向城(ささぶきじょう)の攻略です。篠向城は、現在の真庭市に位置し、旭川と目木川の合流点を見下ろし、出雲と備前を結ぶ交通の要衝を扼する戦略的に極めて重要な山城でした 3 。

史料によれば、貞連の軍事行動は文亀年間(1501年~1504年)に行われました 3 。当時、この城は美作国の守護であった山名氏の一族、山名右近亮が守っていました 3 。応仁の乱以降、守護・山名氏の支配力は美作においても衰退し、各地で国人領主が自立化する「下剋上」の時代が到来していました。貞連は、この「力の空白」という時代の好機を的確に見抜きます。彼は山名右近亮を攻め、これを討ち取って篠向城を攻略することに成功しました 3 。

注目すべきは、その後の処置です。貞連は攻略した篠向城を、自らの家臣である福島氏と金田氏に与え、城代として守らせています 3 。これは、単に領地を拡大しただけでなく、獲得した戦略的拠点を信頼できる家臣に再分配することで、支配体制を強化し、家臣団の忠誠心を高めるという、戦国領主としての巧みな統治術を示しています。

三浦貞連の軍事行動は、場当たり的な戦闘の繰り返しではありませんでした。それは、①衰退しつつあった旧守護勢力(山名氏)を美作西部から排除し、②高田城と篠向城という二大戦略拠点を確保して支配の根幹を固め、③獲得した権益を家臣団に配分することで求心力を高める、という明確な戦略に基づいていたのです。高田城の整備と篠向城の攻略は、美作三浦氏の覇権を確立するための、相互に連動した二大事業であり、これにより貞連は、単なる武勇に優れた武将ではなく、領国経営の明確なビジョンを持った戦略家としての評価を不動のものとしました。

第三章:中央政権との関係 ―「足利義尚への従軍」説の批判的検証―

利用者様が当初お持ちであった情報の中核をなす「将軍・足利義尚への従軍」という伝承は、三浦貞連の人物像を考える上で非常に興味深い論点です。地方の国人領主であった彼が、室町幕府の中央軍事行動に参加したとすれば、それは三浦氏の格式と影響力を示す重要な逸話となります。しかし、この伝承を史料に基づいて批判的に検証すると、深刻な年代的矛盾が浮かび上がり、歴史記述そのもののあり方を問い直す必要に迫られます。

伝承の提示とその年代的矛盾

まず、伝承の内容を再確認します。これは、9代将軍・足利義尚が、幕府の命令に従わない近江守護・六角高頼を討伐するために近江国へ親征した、いわゆる「長享・延徳の乱(鈎(まがり)の陣)」に、美作の三浦貞連が従軍した、というものです 20 。

この軍事行動の時期を史実で確認すると、足利義尚が近江に在陣したのは長享元年(1487年)からで、陣中の近江鈎で病没したのが長享3年(1489年)3月のことでした 21 。つまり、この出来事は1480年代後半に起こっています。

一方、前章で確認した通り、三浦貞連が篠向城を攻略するなど、歴史の表舞台で確実な活動を見せるのは文亀年間(1501年~1504年)です 3 。両者の間には、最低でも12年から15年以上の時間的隔たりが存在します。したがって、文亀年間に活動した貞連が、1489年に亡くなっている足利義尚の軍に従うことは、物理的に不可能です。この明白な年代矛盾は、伝承の信憑性に大きな疑問を投げかけます。

矛盾の解釈―三つの仮説

この矛盾をどのように解釈すればよいのでしょうか。いくつかの仮説が考えられます。

仮説1:世代の混同説

実際に近江へ従軍したのは、貞連本人ではなく、その一世代前の当主、すなわち父の貞明、あるいは祖父の持里であった可能性です。美作三浦氏が将軍の軍役に加わったという事実があり、その功績が後世に語り継がれる中で、一族で最も著名な当主である貞連一人の事績として集約され、記録されてしまったという解釈です。これは、家の歴史を英雄的な当主中心に再構成する際によく見られる現象です。

仮説2:後世の潤色説

三浦氏が、自らの家系の権威を高める目的で、後世に家伝や系図を編纂する際に、この「将軍への忠勤」という名誉あるエピソードを創作、あるいは付け加えた可能性です。戦国時代を生き抜く地方豪族にとって、幕府という中央の最高権威との結びつきを示すことは、周辺のライバル勢力に対して自らの支配の正統性を主張する上で、極めて有効な手段でした。

仮説3:記録の誤記説

この伝承を記している史料、例えば高田城の現地説明板の元となった記録などが、異なる時代の出来事を単純に誤って結びつけてしまった可能性です。断片的な情報を整理する過程で、年代の確認が不十分なまま記述が進められたという解釈です。

歴史記述の本質への問い

重要なのは、この年代矛盾を単なる「間違い」として切り捨てるのではなく、それが「歴史はいかにして記述され、伝承されていくか」という本質的な問いを我々に突きつけている点です。この「将軍への従軍」伝承は、史実としての確実性は低いと言わざるを得ませんが、だからといって全く無価値なわけではありません。

むしろ、この伝承は「事実」を伝える史料としてではなく、「三浦氏の自己認識や価値観」を伝える史料として読み解くべきものかもしれません。彼らが、中央の権威である将軍家と結びつく存在でありたいと願い、また、そう周囲に認識されたいと望んでいたことの証左と見なすことができるのです。

本報告書としては、この伝承を三浦貞連の直接的な功績として採用することはできません。彼の歴史的評価は、あくまで篠向城攻略のような、より確実な史料に基づいた客観的な事実の上に再構築されるべきです。しかし、この伝承の存在自体が、戦国初期の地方豪族が抱いていた中央政権への意識と、自らの家門をいかにして権威づけようとしていたかを生々しく伝える、貴重な傍証であることもまた事実なのです。

第四章:三浦氏の統治体制 ―全盛期を支えた家臣団―

三浦貞連が美作西部で急速に勢力を拡大し、「全盛期」 4 を築き上げることができた背景には、単なる軍事的な成功だけではなく、それを支える強固な統治体制の構築がありました。彼は、征服した地域の有力者を巧みに家臣団へと組み込み、領国を組織的に管理する仕組みを作り上げていました。その実態は、断片的ながらも極めて重要な史料から垣間見ることができます。

家臣団の編成

貞連の時代、美作三浦氏は、それまで独立性の高かった在地土豪たちを、自らの家臣として組織化することに成功したと考えられています 4 。その中核をなしたのが、福島氏、金田氏、牧氏、船津氏といった一族です 4 。

特に、福島氏と金田氏は、貞連による篠向城攻略後、その城代に任じられたことからも、軍事面で深く信頼された中核的な家臣であったことがうかがえます 3 。彼らは、単に三浦氏に従属しただけでなく、重要な拠点の管理を任されることで、三浦氏の支配体制の一翼を担う存在となりました。また、牧氏や船津氏なども、それぞれの本拠地において三浦氏の代官的な役割を果たし、領国支配の末端を支える重要な役割を担っていたと推測されます。これは、貞連が武力による征服だけでなく、地域の有力者との間に主従関係を結び、彼らの在地支配力を利用して自らの領国を安定させるという、高度な政治手腕を持っていたことを示唆しています。

『三浦家侍帳』の存在

貞連の統治体制を具体的に示す、より決定的な証拠が『三浦家侍帳』の存在です。これは、家臣の名とその知行高(給与として与えられた土地の石高)を記したリストであり、その一部が『勝山町史』に引用される形で現代に伝わっています 25 。

この侍帳には、例えば「長臣、福島源太、松ヶ段知行千五百石」や、別の家臣として「大嶋主税、百石」といった具体的な記述が見られます 25 。石高については史料によって「百五十石」 25 との記述もあり、数値の正確性には検討の余地がありますが、重要なのはその存在自体です。

知行高を定めた家臣名簿、すなわち「侍帳」が作成されていたという事実は、三浦氏の支配体制が、単なる国人領主たちの緩やかな連合体(一揆)から、当主を中心とした一元的・階層的な支配構造へと質的に変化していたことを意味します。当主が領国内の土地と、それによって動員されるべき軍事力を直接的に把握し、家臣の序列を知行高という客観的な基準で管理していたのです。これは、家臣がもはや自立した領主ではなく、当主に従属し、奉公の対価として知行を与えられる存在へと変貌しつつあったことを示しています。

このような統治システムは、守護大名体制が崩壊した後に各地で出現する「戦国大名」の領国経営に見られる特徴と軌を一つにするものです。三浦貞連は、美作という限定された地域において、戦国大名化の先駆けともいえる先進的な領国経営を実践していました。彼が築いた「全盛期」とは、軍事的な強さだけでなく、こうした組織的な裏付けがあったからこそ実現したものであり、貞連が単なる武将に留まらない、優れた統治者であったことを雄弁に物語っているのです。

第五章:時代の黄昏と次代への遺産 ―貞連後の三浦氏と周辺勢力の動向―

三浦貞連が築き上げた美作における覇権と統治体制は、一族に未曾有の繁栄をもたらしました。しかし、彼が没すると、中国地方の政治情勢は激変し、三浦氏は否応なく戦国の巨大な渦の中へと巻き込まれていきます。貞連が残した遺産は、次代の当主たちにとって過酷な時代を生き抜くための支えとなると同時に、その限界もまた露呈させることになりました。

貞連の終焉と周辺情勢の激変

貞連の正確な没年は不明ですが、彼の後を継いだのは子の 三浦貞国 でした 4 。貞国の時代から、その子である

三浦貞久 の代にかけて、美作三浦氏を取り巻く環境は一変します。東からは出雲の尼子氏が、西からは安芸の毛利氏が、そして南からは備前の浦上氏や宇喜多氏が、美作の地をめぐって熾烈な勢力争いを繰り広げるようになったのです 26 。

特に、尼子氏の美作侵攻は苛烈を極めました。天文元年(1532年)、三浦貞国は尼子軍との戦いで討死したとも伝えられています 20 。家督を継いだ貞久は智将として知られ、巧みな防衛戦で尼子氏の攻撃を幾度か撃退しますが 4 、彼が天文17年(1548年)に病死すると、その隙を突かれて高田城は一時尼子氏の手に落ち、三浦氏は存亡の危機に瀕しました 4 。

貞連の遺産と驚異的な粘り強さ

しかし、美作三浦氏はここから驚異的な粘り強さを見せます。当主・貞久の死後、その子・貞勝の代には、家臣団の奮闘によって高田城を奪還 2 。その後も、備中の三村氏(毛利方)に攻められ貞勝が自刃し落城するも 2 、貞勝の弟・貞広らが宇喜多氏や尼子氏残党の支援を得て再び城を奪い返すなど、まさに不死鳥のごとく蘇ります 27 。

この驚くべき回復力を支えたものこそ、三浦貞連が残した遺産に他なりません。貞連が整備した堅城・高田城は、大軍の攻撃にも耐えうる防御拠点として機能し続けました。そして何より、貞連が組織した福島、金田、牧といった家臣団は、当主を失ってもなお三浦家への忠誠を失わず、一族再興のために命を懸けて戦い続けたのです 31 。貞連が築いた強固な主従関係と地域支配のネットワークがなければ、三浦氏がこれほど長く、大勢力を相手に独立性を保ち続けることは不可能だったでしょう。

歴史の皮肉と同祖異系の後継者

しかし、貞連が築いた地域権力も、中国地方全域を巻き込む巨大な権力闘争の前には、やがて限界を迎えます。毛利氏と宇喜多氏という二大勢力に挟まれた三浦氏は、天正年間(1573年~)に遂に高田城を明け渡し、戦国領主としての歴史に幕を閉じました 4 。貞勝の妻であった円融院は、後に宇喜多直家の妻となり、五大老の一人・宇喜多秀家を産むなど 2 、その血筋は歴史に大きな影響を与えましたが、美作における三浦氏の支配はここに終わりを告げます。

だが、物語はここで終わりませんでした。約200年の時を経た江戸時代中期の明和元年(1764年)、この地に歴史の皮肉とも言うべき出来事が起こります。三河国西尾藩主であった 三浦明次 が、2万3000石で美作国に入封し、勝山藩を立藩したのです 26 。この三浦氏は、貞連たち戦国三浦氏とは直接の血統は繋がらないものの、同じく相模三浦氏の祖・三浦義明に連なる「同祖異系」の一族でした 15 。

三浦明次は、かつて貞連が築き、一族が死守した高田城を「勝山城」と改名して藩庁を置き、この地を治めました 33 。これは単なる偶然ではありません。江戸幕府が大名を配置する際、その土地にゆかりのある一族を選ぶことがありました。戦国三浦氏が滅亡して2世紀が経過してもなお、「美作の地は三浦氏の故地である」という強力な歴史的記憶が、この地に残り続けていたからこそ、この「歴史の再演」が起こったのです。

三浦貞連が残した最大の遺産は、物理的な城や領地だけでなく、200年の時を超えて受け継がれる「美作における三浦氏」という不滅のブランド、歴史的記憶そのものであったのかもしれません。

表2:三浦貞連 関連年表

|

西暦 |

元号 |

三浦氏の動向 |

周辺勢力・中央の動向 |

|

1487 |

長享元 |

(貞連の父・貞明、または祖父・持里の時代) |

将軍・足利義尚、近江へ出陣(長享・延徳の乱)。 |

|

1489 |

長享3 |

|

足利義尚、近江鈎の陣中で病没。 |

|

1501 |

文亀元 |

三浦貞連 、山名氏の支城・篠向城を攻略。家臣の福島・金田氏を城代に置く。 |

|

|

~1504 |

~文亀4 |

貞連、高田城を事実上築城(または大改修)し、美作西部での勢力を確立。家臣団を組織。 |

|

|

1532 |

天文元 |

貞連の子・ 三浦貞国 、尼子氏の侵攻により戦死したとの伝承あり。 |

尼子経久・晴久、美作への侵攻を本格化。 |

|

|

|

貞国の後、孫の 三浦貞久 が家督を継ぐ。 |

|

|

1548 |

天文17 |

貞久、病死。その隙を突かれ高田城が一時落城。 |

|

|

1559 |

永禄2 |

貞久の子・ 三浦貞勝 、家臣団の力で高田城を奪還。 |

|

|

1565 |

永禄8 |

貞勝、毛利方の三村家親に攻められ自刃。高田城落城。 |

|

|

1566 |

永禄9 |

貞勝の弟・ 三浦貞盛 ら、高田城を奪還。 |

|

|

1575頃 |

天正3頃 |

三浦貞広 、毛利・宇喜多の圧力により高田城を明け渡し、戦国領主としての三浦氏が終焉。 |

|

|

1764 |

明和元 |

同祖異系の 三浦明次 が美作に入封し、勝山藩を立藩。高田城を「勝山城」と改め居城とする。 |

江戸時代中期。 |

終章:総括 ―美作の雄、三浦貞連の歴史的評価―

本報告書は、戦国時代の美作国に生きた武将・三浦貞連の実像に迫るため、断片的な伝承と確実性の高い史料を慎重に比較検討してきました。その結果、従来語られてきたイメージとは異なる、より立体的で深みのある人物像が浮かび上がってきます。

三浦貞連の最大の功績は、美作の一国人に過ぎなかった三浦氏を、戦国領主と呼ぶにふさわしい組織力と軍事力を備えた地域権力へと飛躍させた点にあります。彼は、鎌倉の名門の末裔という血筋を背景に持ちながらも、それに安住することなく、自らの実力で領国を切り拓きました。初代・貞宗以来、約150年にわたる一族の蓄積を土台とし、それを一気に開花させた「中興の祖」と評価するのが最も的確でしょう。

彼の人物像を再構築するならば、それは単に武勇に優れただけの武将ではありません。確実な史料が物語るのは、むしろ冷徹な戦略家、そして優れた統治者としての一面です。衰退しつつあった守護・山名氏の権威を見限り、その拠点を的確に奪取する軍事的な判断力。本拠地・高田城を大規模に整備し、来るべき戦乱に備える先見性。そして何より、在地土豪を家臣団として組織し、『三浦家侍帳』に見られるような知行制によって一元的に管理する統治能力。これらは、まさしく旧来の秩序が崩壊し、新たな支配者が実力で誕生する戦国時代という時代精神を体現したものでした。

一方で、「将軍・足利義尚への従軍」という伝承が示すように、彼の時代の一族は、中央の権威との結びつきを渇望する地方豪族としての側面も持ち合わせていました。この伝承は、史実としては極めて疑わしいものの、三浦氏が自らをどのように位置づけようとしていたかを示す貴重な心理的史料と言えます。

三浦貞連の時代は、紛れもなく美作三浦氏が歴史上最も輝いた「全盛期」でした。彼が築いた堅固な城と、忠誠心篤い家臣団という遺産があったからこそ、三浦氏は彼の死後、尼子・毛利・宇喜多という巨大勢力の狭間で翻弄されながらも、驚異的な粘り強さで幾度も再興を遂げることができたのです。最終的に戦国乱世の荒波に呑み込まれたとはいえ、貞連が築いた礎は、一族の誇りを支え続け、その記憶は200年の時を超えて、同祖異系の一族を再びその地に呼び寄せるまでに至りました。

三浦貞連は、戦国史の表舞台を飾る著名な大名ではありません。しかし、地方の視点から歴史を丹念に掘り起こすとき、そこには中央の動乱とは別に、自らの力で運命を切り拓こうとした一人の傑出した領主の姿が、確かな輪郭をもって現れるのです。彼の生涯は、戦国という時代が、数多の無名ながらも非凡な人物たちによって織りなされていたことを、我々に力強く教えてくれます。

引用文献

- 東国の武将、西国で栄える(三浦氏・先) - 紀行歴史遊学 https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2013/02/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E8%B2%9E%E5%AE%97.html

- 美作国・勝山城|日本全国の城をめぐる - つちやうみまる https://yamauchi-man.com/chihou/shiro_mimasakanokunikatsuyamajou.html

- 笹向城(岡山県真庭市三崎) - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2012/04/blog-post_7.html

- 武家家伝_美作三浦氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/mi_miura.html

- 三浦貞連(みうら さだつら)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E8%B2%9E%E9%80%A3-1111927

- 三浦貞連と三浦高継 - まなびかん https://manabikan.sakura.ne.jp/pdf/miuraStory/20250101.pdf

- 三浦貞連 (因幡守) - Henkipedia - はてなブログ https://historyofjapan-henki.hateblo.jp/entry/2021/06/27/000000

- 三浦貞連の位置づけ http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keijiban/miurasada/miurasada1.htm

- 三浦貞連 (甲斐六郎左衛門尉) - Henkipedia https://historyofjapan-henki.hateblo.jp/entry/2021/06/30/000000

- 三浦一族に関する人物紹介 - 神奈川県ホームページ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/d2t/kanko/p632176.html

- 高 田 田楽 - 全国文化財総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/42/42796/40417_1_%E9%AB%98%E7%94%B0%E5%9F%8E%E7%94%B0%E6%A5%BD%E5%9F%8E.pdf

- 真庭市文化財調查報告3 - 城城 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/42/42796/40417_1_%E9%AB%98%E7%94%B0%E5%9F%8E%E7%94%B0%E6%A5%BD%E5%9F%8E.pdf

- 高田城総合調介報告書 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/42/42799/40455_1_%E7%9C%9F%E5%BA%AD%E5%B8%82%E6%8C%87%E5%AE%9A%E5%8F%B2%E8%B7%A1%E9%AB%98%E7%94%B0%E5%9F%8E%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

- 勝山城 (美作国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%9D%E5%B1%B1%E5%9F%8E_(%E7%BE%8E%E4%BD%9C%E5%9B%BD)

- 高田城の見所と写真・100人城主の評価(岡山県真庭市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1210/

- 勝山城(高田城) | 岡山県北の生活情報 アットタウンWEBマガジン https://afw-at.com/page.php?id=63

- 高田城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/2239

- 篠向城跡 - sogensyookuのブログ https://sogensyooku.hatenablog.com/entry/2023/11/16/214404

- ̲]リ ‑‑】‑rr l︻ト.:1 =./I=.I ̲ ・】=L,lコ=r̲i.I‑ニー ≡. 競合に生き≡争谷あいの町J:‑Il・. - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/32590588.pdf

- 美作・高田城(岡山県真庭市勝山)その1 - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2011/04/blog-post_19.html

- 長享の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E4%BA%AB%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 足利義尚とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E5%B0%9A

- 足利義尚 - 一万人の戦国武将 https://sengoku.hmkikaku.com/busyou/01a/12si/060638122711asikagayosihisa.html

- 足利義尚 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E5%B0%9A

- 福島(三浦)家真島郡草加部村 https://gos.but.jp/fksmk.htm

- 美作勝山藩三浦氏 - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/katsuyama_miura

- 美作三浦氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E4%BD%9C%E4%B8%89%E6%B5%A6%E6%B0%8F

- 勝山町のはなし http://limestone.blue.coocan.jp/outdoor/iroiro/katuyama/katu.htm

- 美作 高田城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/mimasaka/takada-jyo/

- 三浦貞久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E8%B2%9E%E4%B9%85

- 岡山県北の城下町・勝山!素敵な歴史散歩道 https://www.okayama-kanko.jp/okatabi/1135/page

- 三浦家のガイド | 攻城団 https://kojodan.jp/family/195/

- 美作勝山城の実態に迫る https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/344768.pdf

- 勝山藩(かつやまはん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8B%9D%E5%B1%B1%E8%97%A9-45393

- まにわブックスPDFデータ1(表紙~「歴史」) [PDFファイル/10.48MB] - 真庭市 https://www.city.maniwa.lg.jp/uploaded/life/57188_191390_misc.pdf