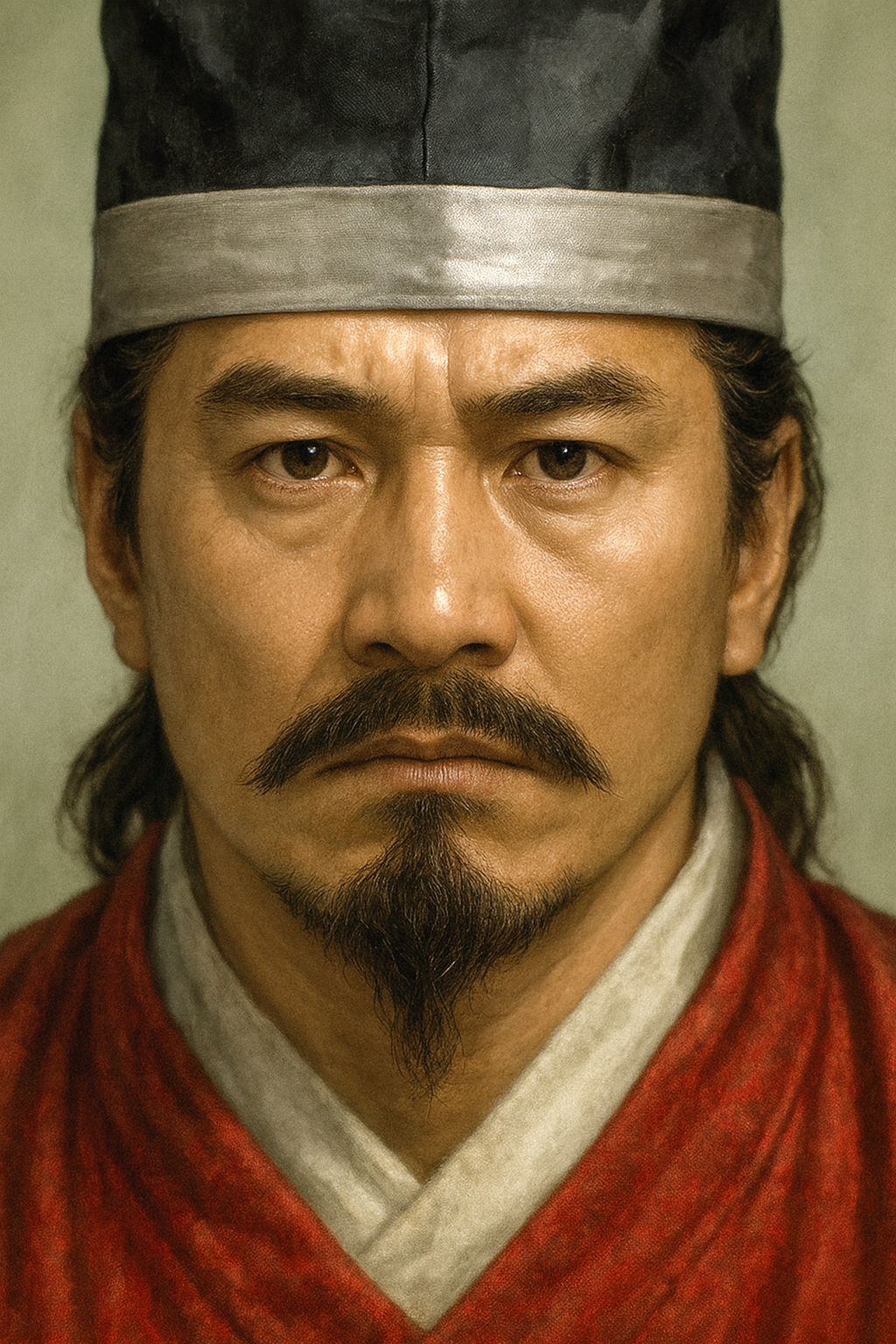

上坂家信

上坂家信は京極氏の内紛に乗じ、主君を傀儡化し北近江を支配。その強権的な統治は平和をもたらすも、子の代で失脚し、浅井亮政の台頭を許した。

戦国期北近江の権力構造と上坂家信 ―京極氏執権の興亡と浅井氏台頭への道程―

序論:北近江の権力者、上坂家信

戦国時代は、旧来の権威が失墜し、実力者がその地位を簒奪する「下剋上」の時代として知られる。その渦中にあった近江国北部、いわゆる北近江において、守護大名・京極氏の権力を掌握し、約四半世紀にわたり事実上の支配者として君臨した人物がいた。その名は上坂家信(こうさか いえのぶ)。彼の名は、後に戦国大名として飛躍する浅井氏の影に隠れがちであるが、北近江の政治史を理解する上で決して看過できない重要人物である。

家信は、主家である京極氏の内訌に乗じて権力の階段を駆け上がり、執権として北近江の統治を一手に担った。しかし、その強権的な支配は旧来の国人衆との間に深刻な対立を生み、彼の死後、その権力基盤はあまりにも脆く崩れ去る。上坂氏の没落は、そのまま浅井亮政ら新興勢力の台頭を促す直接的な要因となった。

本稿は、上坂家信という一人の武将の生涯を徹底的に掘り下げ、その出自から権力の掌握、そして一族の失脚に至るまでの過程を詳細に分析する。彼の事績を追うことは、単に一個人の歴史を解明するに留まらない。それは、守護大名体制が崩壊し、新たな戦国大名が誕生する過渡期の権力構造の力学と、そこに生きた人々の戦略を浮き彫りにする試みである。本稿では、家信の興亡が如何にして次代の覇者・浅井氏の道を備えたのか、その歴史的意義を明らかにすることを目的とする。

表1:上坂家信関連年表

|

年代 |

主要な出来事 |

主要人物 |

意義・結果 |

|

延徳2年 (1490) |

京極政経の圧迫により、京極高清が越前へ落ち延びる。 |

京極高清、京極政経 |

京極家の家督を巡る内訌が激化し、高清が一時的に勢力を失う 1 。 |

|

明応8年 (1499) |

上坂家信が、今浜城に京極高清を迎え入れる。 |

上坂家信、京極高清 |

家信が高清擁立の旗幟を鮮明にし、権力闘争に本格的に介入する 1 。 |

|

文亀元年 (1501) |

今浜合戦 。京極材宗(政経の子)方の浅井氏らが今浜城を攻撃するも、家信がこれを撃退。 |

上坂家信、京極材宗、浅井直種 |

家信の軍事的力量が示され、高清方の中心人物としての地位を固める 3 。 |

|

永正2年 (1505) |

高清と材宗が和睦。高清は上平寺城を居城とする。 |

京極高清、京極材宗、上坂家信 |

家信の尽力により高清の地位が安定化。北近江における京極氏の支配体制が再構築される 1 。 |

|

永正4年 (1507) |

材宗が自害に追い込まれる。高清が北近江の領国統一を達成。 |

京極高清、京極材宗、上坂家信 |

高清政権が確立。家信は第一の功臣として、その後の権力掌握の基盤を築く 5 。 |

|

永正8年 (1511) |

家信が奉行人連署奉書の発給を禁じ、権力を自身に集中させたとされる。 |

上坂家信 |

京極家の行政権を独占し、他の重臣を排除する「専横」の具体的な現れ 6 。 |

|

大永元年 (1521) |

上坂家信が死去。子の上坂信光が跡を継ぐ。 |

上坂家信、上坂信光 |

強力な指導者を失い、上坂氏の権力に陰りが見え始める 7 。 |

|

大永3年 (1523) |

大吉寺梅本坊の公事 。浅井亮政らが国人一揆を結成し、信光を攻撃。高清・高吉父子と共に信光を尾張へ追放。 |

上坂信光、浅井亮政、浅見貞則、京極高清、京極高吉 |

上坂氏の権勢が崩壊。浅井亮政が国人衆の中で頭角を現し、台頭する契機となる 1 。 |

|

大永5年 (1525) |

浅井亮政が盟主・浅見貞則を追放。上坂信光と和解し、京極高清を北近江に迎える。 |

浅井亮政、上坂信光、京極高清 |

亮政が北近江の実権を掌握。高清を傀儡君主として擁立し、戦国大名への道を歩み始める 9 。 |

第一章:上坂氏の出自と坂田郡における基盤

上坂家信の権勢を理解するためには、まず彼が属した上坂一族の成り立ちと、その勢力基盤について考察する必要がある。上坂氏は、単なる京極氏の一家臣ではなく、北近江の坂田郡に深く根を張った有力な土豪であった。

1.1 氏族の起源:桓武平氏梶原氏流の伝承

上坂氏の出自については、桓武平氏鎌倉党の名門、梶原氏の子孫であるという伝承が残されている 10 。具体的には、室町時代に梶原景家という人物が近江国坂田郡上坂の地に土着し、上坂氏を称したのが始まりとされる 10 。源頼朝の挙兵に際しての逸話で知られる梶原景時の末裔という系譜は、武家としての権威と格式を物語るものであった。

この時代、血統や家格は家の存続と発展において極めて重要な要素であり、名門の系譜を引くことは、他の国人衆に対して優位に立つための無形の資産であった。

1.2 京極氏被官化と家門の変遷

上坂氏が歴史の表舞台に登場するのは、近江守護である佐々木京極氏の被官となってからである。その過程で、一族のアイデンティティに関わる重大な転換が行われた。伝承によれば、景家の子・景重が佐々木京極勝秀の養子となり、さらに京極実高の子を養子に迎えて上坂氏を継がせたという 10 。

この養子縁組に伴い、上坂氏はその出自を桓武平氏から、主家である京極氏と同じ源氏(佐々木氏流)へと改めた。さらに、家紋も梶原氏ゆかりの「矢筈(やはず)」から、佐々木氏の「四つ目結(よつめゆい)」へと変更したと伝えられる 10 。これは単なる形式的な変更ではない。中世社会において、氏族の系譜と家紋は、その家の帰属と忠誠を示す最も重要な象徴であった。自らの祖先の系譜を捨て、主家のものに統一するという行為は、京極家に対する絶対的な服従と忠誠を内外に示す、極めて戦略的な政治的決断であった。この決断により、上坂氏は京極家臣団の中での地位を固め、他の被官との軋轢を避けつつ、主家との一体化を図ることに成功したと考えられる。それは、 ancestral pride を実利のために差し出す、戦国前夜の流動的な社会力学を象徴する出来事であった。

1.3 本拠地・上坂庄の戦略的重要性

上坂氏の権力は、京極家から与えられた地位のみに依存するものではなかった。その根幹には、本拠地である坂田郡上坂庄(現在の滋賀県長浜市西上坂町周辺)における強固な在地支配があった 12 。彼らの居館であった上坂氏館は、複数の郭からなる大規模な方形館の集合体であり、この地域の政治・軍事の中心であった 14 。上坂氏は、同じく坂田郡の有力豪族であった下坂氏と共に「両坂(りょうさか)」と並び称されるほどの勢力を誇っていた 10 。

特に注目すべきは、上坂氏が地域の民政、とりわけ水利権の掌握に深く関与していた点である。上坂城址碑には、一族が姉川からの灌漑用水を管理し、民政に尽くした治績が刻まれている 15 。ある特定の水利慣行は、上坂家信の絶大な政治権力によって成立したとする説もあるほどである 16 。農業を基盤とする社会において、水を制する者は富と人々の生活そのものを制する。この水利権の掌握は、上坂氏に京極家臣団内での形式的な地位とは別の、地域社会に根差した実質的な権力をもたらした。家信が後に主家の権力をも凌駕するほどの権勢を振るうことができた背景には、こうした在地領主としての盤石な基盤が存在した。彼は単に主君に引き立てられた家臣ではなく、自らの力で地域を支配する実力者であり、その力を利用して主家である京極氏の政治に影響を及ぼしていったのである。

第二章:京極氏の内訌と上坂家信の台頭

15世紀末から16世紀初頭にかけて、北近江の守護・京極氏は深刻な内紛に見舞われていた。この主家の混乱こそ、一介の被官に過ぎなかった上坂家信にとって、歴史の表舞台へと躍り出る絶好の機会となった。

2.1 守護家のお家騒動:高清と政経・材宗の対立

京極氏の家督を巡る争いは、京極高清と、その叔父(一説には兄)である京極政経、そして政経の子・材宗との間で繰り広げられた 1 。この内訌は単なる一族内の争いに留まらず、家臣団の権力闘争や、南近江の六角氏、美濃の斎藤氏といった隣国の思惑も絡み、北近江全土を巻き込む泥沼の戦乱へと発展した 1 。

延徳2年(1490)、高清は政経の圧迫を受けて敗れ、国外への逃亡を余儀なくされる 1 。彼は美濃の斎藤利国などの支援を得て一時的に復帰するも、後ろ盾を失うと再び没落し、高島郡海津へと逃れるなど、不安定な地位に甘んじていた 1 。守護としての権威は地に落ち、その勢力は風前の灯火であった。

2.2 絶好の機会:高清擁立と権力への道

明応8年(1499)、困窮する高清に救いの手を差し伸べたのが、上坂家信であった。家信は自らの拠点である今浜城(後の長浜城)に高清を迎え入れ、その庇護者となることを宣言した 1 。これは家信にとって、自らの運命を賭けた大きな賭けであった。当時、政経・材宗方が優勢であった状況下で、敗残の将に等しい高清を支持することは、大きなリスクを伴う。しかし、家信はそこに千載一遇の好機を見出していた。

既存の権力構造、すなわち政経・材宗方に与しても、家信は数多いる家臣の一人という地位に留まるに過ぎない。しかし、亡命中の挑戦者である高清の第一の支援者となることで、高清が勝利した暁には、他の誰よりも大きな見返りが期待できた。家信は高清方の旗頭として、敵対勢力との戦いを主導する。文亀元年(1501)には、材宗を奉じる浅井直種(亮政の祖父か)らが今浜城に攻め寄せたが、家信はこれを撃退し、その武威を示した(今浜合戦) 3 。

2.3 勝利と主君の帰還

家信の粘り強い軍事・政治活動は、やがて実を結ぶ。永正2年(1505)、彼の尽力によって高清と材宗の間に和議が成立 1 。高清は京極家の総領として上平寺城を居城とし、その地位を安定させた 5 。そして永正4年(1507)、対立候補であった材宗を自害に追い込むことで、ついに北近江の領国統一を成し遂げるのである 5 。

この勝利により、高清は守護の座に返り咲いたが、その権力基盤は極めて脆弱であった。彼の帰還と勝利は、まさしく上坂家信の働きに負うところが大きい。高清は家信に対して、自身の地位を救ってくれた恩義という、政治的に極めて大きな「負債」を抱えることになった。この負債こそが、家信が他の家臣たちの序列を飛び越え、主君をも凌ぐ権力を手中に収めるための最大の政治的資本となった。主家の弱みと分裂を巧みに利用し、自らを不可欠な存在へと押し上げた家信の戦略は、見事に成功したのである。

第三章:執権・上坂家信の権勢とその実態

京極高清を北近江の主として返り咲かせた上坂家信は、その功績を背景に、単なる家臣の域を超えた絶大な権力を掌握する。彼の支配は、後の浅井氏による下剋上の前段階をなす、北近江における新たな権力形態の出現であった。

3.1 「執権的地位」の確立

高清政権下で、家信は「執権的地位」にあったと評される 17 。これは、鎌倉幕府において将軍を補佐し、実質的に幕政を主導した北条氏の「執権」になぞらえた表現であり、家信が名目上の主君である高清を擁しつつ、国政の実権を完全に掌握していたことを示唆している。京極高清は事実上、家信の傀儡であり、北近江は上坂氏の支配する国となっていた。

この上坂氏による権力掌握は、家信の死後、その子・信光の短い治世を含め、大永3年(1523)に失脚するまで、足掛け25年間にわたって続いた 6 。この期間、北近江の政治は上坂氏の意のままに動かされていたのである。

3.2 権力集中の具体的な手法

家信の権力が如何に絶大であったかを示す具体的な証拠が、当時の行政文書のあり方に見て取れる。『江北記』などの史料によれば、家信は永正8年(1511)以降、それまで京極家の意思決定の正当性を担保していた「奉行人連署奉書(ぶぎょうにんれんしょほうしょ)」の発給を禁じたとされる 6 。

奉行人連署奉書とは、複数の奉行人(行政担当の重臣)が連署することで、その命令が合議に基づく公式なものであることを証明する文書形式である。これは中世武家政権における標準的な統治システムであり、権力の集中を防ぎ、重臣間の合議制を機能させるための重要な仕組みであった。家信がこの制度を停止させたという事実は、彼が他の重臣たちの発言権を封じ、政策決定プロセスから完全に排除したことを意味する。これにより、京極家の行政・司法に関する全ての権限が家信一人の手に集中した。これは、軍事力による制圧だけでなく、統治機構そのものを掌握する官僚的なクーデターであり、他の史料が彼を「専横(せんおう)」、すなわち独裁的であったと非難する根拠そのものであった 19 。

3.3 「専横」と「無事」の二面性

家信とその子・信光の支配は、多くの史料で「専横」であったと記されている 19 。これは、権力から排除された浅井氏や三田村氏といった旧来の国人衆の視点から見た評価であろう。彼らにとって、上坂氏の支配は不当な権力独占であり、抑圧に他ならなかった。

しかし、一方で『江北記』は、上坂氏が権力を握っていた時代を「足より二十五年無事也(あしよりにじゅうごねんぶじなり)」、すなわち25年間の平和な時代であったとも記している 6 。この一見矛盾した評価は、家信の支配が持つ二面性を示している。家信の強権的な統治は、それまで北近江を苛んできた京極氏の果てしない内訌を終結させ、領内に一定の秩序と安定をもたらした可能性が高い。権力を一元化し、国人衆の私闘を抑え込むことで、商業や農業にとっては、むしろ予測可能で安定した環境が生まれたのかもしれない。

つまり、家信の支配は、権力闘争のライバルであった武士層にとっては「専横」であったが、戦乱に疲弊した領民や、安定を求める社会全体から見れば「無事(平和)」と映った側面があったと考えられる。彼は単なる悪役ではなく、冷徹ではあるが有能な政治家であり、その統治は異なる社会階層に異なる影響を与えていた。この緊張関係こそが、上坂家信という人物と彼の時代を理解する鍵となる。

第四章:家信の死と京極体制の動揺

20年以上にわたり北近江に君臨した上坂家信の権力は、しかし、彼個人の力量に大きく依存するものであった。大永元年(1521)、その絶対的な権力者が世を去ると、上坂氏が築き上げた体制は急速に動揺を始める。

4.1 権力者の死と後継者問題

大永元年(1521)、上坂家信が死去し、その子である上坂信光が執権の地位を継承した 7 。しかし、信光は父・家信とは対照的に、「おろかしい男で、人望もない執権」であったと評されている 8 。彼は父が築いた権威を継承したものの、その権力を行使するために必要な政治的手腕や人望を欠いていた。

父・家信の権力は、主家の内紛を収拾するという大功績と、長年にわたる統治実績によって裏付けられたものであった。それに対し、信光の権力は単に世襲によって得たものであり、その正当性も実力も、他の国人衆を納得させるには不十分であった。この指導者の質の劣化が、上坂体制の崩壊を招く最大の要因となる。

4.2 京極家家督相続への介入

家信の死を契機に、抑圧されていた国人衆が反攻の機会を窺う中、信光は致命的な政治的失策を犯す。それは、主家である京極氏の家督相続問題への介入であった 19 。

当時、京極家の当主・高清は、長男である高延(たかのぶ、高広とも)ではなく、次男の高吉(たかよし、高慶とも)に家督を譲ることを望んでいた 1 。上坂信光は、この高清の意向を支持し、高吉を次期当主として強力に後押しした 20 。

これは、上坂氏の権力を揺るぎないものにするための策動であったかもしれないが、結果的には最悪の選択であった。長子相続が絶対ではないものの、依然として重要な慣習であったこの時代において、嫡男である高延を廃して次男を立てるという動きは、家中の秩序を乱す行為と見なされた。

この信光の行動は、長年にわたり上坂氏の専横に不満を募らせていた浅井氏をはじめとする国人衆に、反乱のための完璧な大義名分を与えてしまった。彼らは「正統な後継者である高延公を守る」という旗印を掲げることで、自らのクーデターを正当化することが可能になったのである。父・家信は、家督争いを解決することで権力を築いた。対照的に、息子・信光は、新たな家督争いを引き起こすことで、その権力を自ら破壊した。信光は自らが相続した権力の大きさを過信し、他の家臣たちの間に燻る怨嗟の炎を見誤った。彼の家督問題への介入は、力の誇示ではなく、政局を読み違えた致命的な失策であり、敵に反撃の口実と結束の旗を与える愚行であった。

第五章:国人一揆と上坂氏の失脚 ―浅井亮政の躍進―

上坂信光の失策は、長年抑圧されてきた北近江国人衆の不満を爆発させる引き金となった。彼らは京極家の正統な後継者を擁立するという大義名分を掲げ、一大反乱を引き起こす。この政変は、上坂氏の時代に終止符を打ち、新たな時代の主役、浅井亮政を歴史の表舞台へと押し上げた。

5.1 反上坂連合の結成

大永3年(1523)、上坂信光打倒を掲げる国人一揆が結成される。その中心となったのは、浅井亮政、三田村氏、堀氏、今井氏といった、かつて京極家の「根本当方被官」とされた古くからの家臣たちであった 7 。彼らは浅見貞則を名目上の盟主として結束し、近江国尾上の浅見氏の居城に籠もった 1 。この密議は、浅井郡草野郷の大吉寺塔頭・梅本坊で行われたことから、「大吉寺の梅本坊の公事」として知られている 4 。彼らは、信光が排斥しようとした京極高清の嫡男・高延を擁立することを決定し、反乱の正当性を確保した。

5.2 今浜城の戦いと上坂氏の敗走

反乱の動きを察知した上坂信光は、今浜城に兵を集め、一揆勢の拠点である尾上城に近い安養寺に軍勢を配置して迎え撃とうとした 1 。しかし、勢いに乗る一揆勢は安養寺の上坂勢を撃破。そのまま追撃して、上坂氏の本拠地である今浜城に猛攻をかけた 1 。

父・家信がかつて難攻不落を誇った今浜城も、人望を失った信光の下では持ちこたえられず、ついに落城する。信光は、彼が擁立していた主君・京極高清とその子・高吉と共に、命からがら城を脱出。高清の居城であった上平寺城も一揆勢の焼き討ちに遭い、三者は領国を追われて尾張国へと落ち延びていった 1 。25年にわたる上坂氏の権勢は、こうしてあっけなく崩壊した。

5.3 浅井亮政の台頭と新秩序

クーデターを成功させた国人一揆は、自分たちが擁立した京極高延を新たな京極家当主として迎え入れた 10 。しかし、実権は一揆の指導者たち、当初は盟主であった浅見貞則、そして間もなくその中から頭角を現した浅井亮政へと移っていった 9 。

ここから、浅井亮政の真価が発揮される。彼は、上坂家信の成功と、その子・信光の失敗の両方から学んでいた。亮政は、単なる軍事的な勝利に満足せず、権力の源泉である「正統性」そのものを巧みに操る。大永5年(1525)、亮政はかつての盟主・浅見貞則を追放すると、驚くべきことに、敵であったはずの上坂信光と和解する 9 。そして、尾張に亡命していた旧主君・京極高清を、今度は自らの庇護下で北近江に呼び戻したのである 9 。

亮政は、新たに築いた本拠地・小谷城に「京極丸」と呼ばれる一画を設け、そこに自らが擁立した新当主・高延と、呼び戻した旧当主・高清の父子を共に住まわせた 9 。これは、京極家の家督を争う二人の対立候補を両方とも手中に収めることで、彼らから政治的な権能を完全に奪い取り、京極氏の権威を自らが独占するための見事な政治的策略であった。これにより、亮政はかつての一揆の仲間たちからも一歩抜け出し、京極氏を名実ともに傀儡化することに成功する。上坂家信が始めた守護権力の形骸化は、浅井亮政によって完成され、北近江に新たな戦国大名が誕生する道筋が確固たるものとなった。上坂氏の失脚は、浅井氏の飛躍のための必要不可欠な序曲だったのである。

結論:歴史的評価と上坂一族のその後

上坂家信の生涯は、戦国時代という大変革期の権力闘争の縮図であった。彼の興亡を分析することは、守護大名体制の崩壊と戦国大名誕生のプロセスを理解する上で、極めて重要な示唆を与える。

6.1 過渡期の権力者・上坂家信の歴史的意義

上坂家信は、室町時代の伝統的な家臣と、戦国時代の下剋上大名の間に位置する、まさに「過渡期の権力者」であった。彼は主家の内紛という好機を捉え、家臣団の内部で「下剋上」を成功させ、主君を傀儡化して領国の実権を握るという、戦国武将の典型的な行動様式を先取りして見せた。奉行人連署奉書を停止させ、権力を官僚機構レベルで掌握した手法は、彼の非凡な政治的手腕を物語っている。

しかし、彼の権力は、彼個人の力量と、京極高清との個人的な関係性に大きく依存していた。彼は自らの権力を、一族が永続的に継承できるような、客観的で制度化された統治体制へと昇華させることには失敗した。それゆえに、彼の死後、政治的力量に欠ける息子・信光の代になると、その権力基盤はあまりにも脆く崩れ去った。

家信の物語は、戦国時代における権力獲得の要諦と、その落とし穴を明確に示している。彼は守護という旧来の権威が如何に形骸化しつつあったかを白日の下に晒し、後の浅井亮政がそれをさらに徹底して利用するための手本と反面教師の両方を提供した。家信は自らが戦国大名になることはなかったが、彼の存在なくして、北近江における浅井氏の台頭はあり得なかった。彼は、次代の扉を開いた、重要な橋渡し役として歴史に記憶されるべきである。

6.2 失脚後の一族の動向

権力の頂点から追放された後も、上坂一族が完全に滅亡したわけではなかった。彼らは新たな支配者となった浅井氏の家臣団に組み込まれ、その命脈を保った。これは、戦国時代の武家社会における現実的な適応の一例である。

浅井長政の時代には、一族の上坂伊賀守意信が小谷城に在番する一方、その弟・信濃守貞信は旧領の上坂城に留まるなど、一定の地位を維持していたことが確認できる 17 。浅井氏滅亡後は、豊臣秀吉(羽柴氏)に仕えたり、関ヶ原の合戦で西軍に与して敗れた後に帰農したりと、一族は時代の荒波の中で様々に変転していった 13 。また、一族の上坂勘解由のように、前野長康、後に生駒家に仕えて家老にまでなった人物もおり、その武門の伝統は各地で受け継がれていった 24 。

上坂氏の失脚後の動向は、戦国時代の権力闘争が必ずしも勝者による敗者の完全な根絶を意味するものではなかったことを示している。新たな支配者である浅井氏にとって、上坂氏が持つ在地での影響力や人的資源は、完全に排除するよりも、自らの支配体制に組み込む方が実利的であった。そして上坂氏もまた、没落という現実を受け入れ、新たな主君に仕えることで一族の存続を図った。これは、頂点を極めた者が敗れれば全てを失うという単純な図式ではなく、状況に応じて柔軟に立ち位置を変えながら生き残りを図る、戦国武家のしたたかな生存戦略を物語っている。

引用文献

- 今浜城の戦い - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/ImahamaJou.html

- 堀尾氏邸宅跡(No.1) - 松江市 https://www.city.matsue.lg.jp/material/files/group/2/joukaku.pdf

- 室町幕府四職家 その3:京極家の家臣団と軍団|鳥見勝成 - note https://note.com/lively_nihon108/n/nb6acdc6a42e6

- 小 谷 城 跡 - 長浜市 https://www.city.nagahama.lg.jp/cmsfiles/contents/0000000/285/20140523-151329.pdf

- 京極高清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E9%AB%98%E6%B8%85

- Untitled - 全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/52/52731/131692_1_%E4%B8%8A%E5%B9%B3%E5%AF%BA%E5%9F%8E%E8%B7%A1%E9%81%BA%E8%B7%A1%E7%BE%A4%E5%88%86%E5%B8%83%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E6%A6%82%E8%A6%81%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E2%85%A1%E9%AB%98%E6%AE%BF%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E4%B8%8A%E5%B9%B3%E5%AF%BA%E5%8D%97%E9%A4%A8%E8%B7%A1.pdf

- 【歴史】浅井氏の歴史まとめ|赤田の備忘録 - note https://note.com/akd_f0506/n/n4e32bafafff8

- 浅井三代 - 滋賀県文化財保護協会 https://www.shiga-bunkazai.jp/wp-content/uploads/2023/06/kyoushitsu-081.pdf

- 「浅井亮政」北近江の国衆を束ねて下克上を果たす - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/38

- 武家家伝_上坂氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kamisaka.html

- 近江浅井氏 ・一族・部将たち - harimaya.com http://www2.harimaya.com/azai/html/az_kasin.html

- 姉川の合戦再見実行委員会 http://krkun.com/h/(S(a0uwyd3qjcaepnrcpscpm155))/secure/hp_sessionset.aspx?id=x0002&s=3

- 上坂氏館跡 | 長浜・米原・奥びわ湖を楽しむ観光情報サイト https://kitabiwako.jp/spot/spot_3074

- 近江上坂城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/kouzaka.htm

- 長浜の歴史6 中世における長浜の豪族 - 滋賀県立長浜北高等学校 歴史部 https://nagakitahi.wordpress.com/2015/10/30/%E9%95%B7%E6%B5%9C%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%EF%BC%96-%E4%B8%AD%E4%B8%96%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%95%B7%E6%B5%9C%E3%81%AE%E8%B1%AA%E6%97%8F/

- 2 姉川流域の水利 - 滋賀県 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/4040480.pdf

- 近江にあった上坂(こうざか)城の所在地などのほか、その歴史を知りたい。 https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000097852

- 坂田郡の中世城館/近江の戦国時代<1>京極氏と六角氏 - 滋賀県 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/2042273.pdf

- 京極家激闘譜 -京極氏の遺跡、信仰、文化 - 米原市 https://www.city.maibara.lg.jp/material/files/group/47/04.pdf

- 浅井家 武将名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/asaiSS/index.htm

- 【歴史】六角・京極・浅井氏の歴史まとめ【近江国】|赤田の備忘録 - note https://note.com/akd_f0506/n/n3278dde8b151

- 京極高延とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E9%AB%98%E5%BB%B6

- 近江 上坂城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/oumi/kouzaka-jyo/

- 上坂勘解由 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%9D%82%E5%8B%98%E8%A7%A3%E7%94%B1