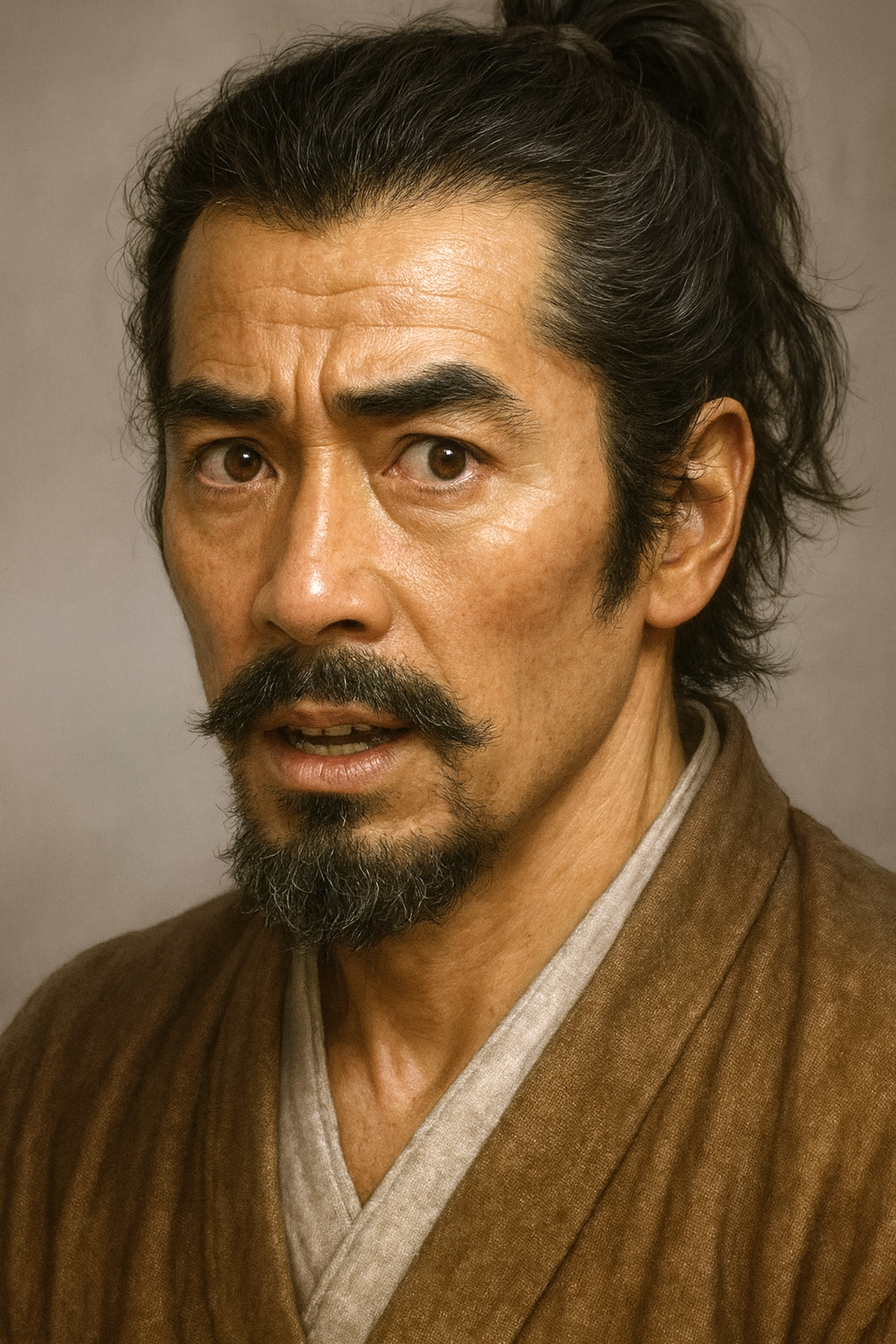

上田政盛

上田政盛は永正七年(1510年)に権現山城で反乱。伊勢宗瑞と通じ、扇谷上杉氏に反旗を翻した。この戦いは関東の歴史を大きく変え、上田氏嫡流は没落したが、庶流は後北条氏に仕え生き残った。

戦国初期関東動乱の鍵を握る武将・上田政盛の実像

序章:謎に包まれた武将、上田政盛

導入:権現山合戦の当事者、上田政盛

日本の戦国時代、その幕開けを告げる関東地方の動乱期に、一人の武将が歴史の転換点にその名を刻んだ。その名は上田政盛(うえだ まさもり)。永正七年(1510年)、彼は主家である扇谷上杉(おうぎがやつうえすぎ)氏に反旗を翻し、相模国(現在の神奈川県)の権現山城(ごんげんやまじょう)に立てこもった 1 。この反乱は、当時まだ伊勢宗瑞(いせ そうずい)と名乗っていた後の北条早雲と通じたものであり、関東の覇権を巡る新たな戦乱の序章、「権現山合戦」の直接的な引き金となった 3 。この戦いは、単なる一地方領主の反乱に留まらず、旧来の支配者であった上杉氏の権威を揺るがし、新興勢力である伊勢氏(後の後北条氏)の関東進出を決定的にする、大きな歴史的意義を持つものであった。

歴史学上の課題:「政盛」という実名の信憑性

上田政盛という人物を詳細に調査する上で、まず直面するのは、その「政盛」という諱(いみな、実名)自体の信憑性という歴史学的な課題である。この名は、江戸時代初期に成立したとされる軍記物語『相州兵乱記』などに登場するもので、同時代の一次史料からは確認されていない 4 。

現代の戦国史研究、特にこの時代の関東史を専門とする黒田基樹氏の研究によれば、「政盛」という実名は、信頼性の高い同時代史料や、それに準ずる近世初期までに成立した記録類には見当たらないため、歴史上の人物の実名として採用することはできないと指摘されている 4 。一方で、現地の伝承や説明板、一部の軍記物語では「上田蔵人(くろうど)」という官途名(かんとめい)・通称で記録されている例が散見される 6 。蔵人とは、天皇の秘書的役割を担った役職名であり、武士が自らの家格や地位を示すために用いた官途名の一つである。このことから、彼が歴史上「上田蔵人」として知られていた可能性は極めて高い。

このように、我々が「上田政盛」について語る時、それは後代の物語によって形成された人物像と、史料から浮かび上がる歴史上の実像との間に存在する乖離を常に意識しなければならない。本報告書では、一般的に流布している「上田政盛」という呼称を主として用いながらも、学術的な正確性を期すため、彼が「上田蔵人」と呼ばれていた事実を併記し、その人物像に多角的に迫ることを試みる。

以下の表は、上田政盛に関する主要な記録とその内容を比較したものである。これにより、史料による記述の差異、特に軍記物語における脚色の可能性を理解することができる。

表1:上田政盛に関する主要史料とその記述内容の比較

|

史料名 |

成立年代(推定) |

呼称 |

末路に関する記述 |

特記事項 |

|

『相州兵乱記』 |

江戸時代初期 |

上田政盛 |

記載なし(権現山合戦の記述あり) |

後北条氏の視点から描かれた軍記物語 5 。 |

|

『鎌倉九代記』 |

江戸時代初期 |

上田蔵人政盛 |

記載なし(権現山城での籠城を記述) |

『北条記』の異本ともされ、軍記物語としての性格が強い 8 。 |

|

『北条記』 |

江戸時代初期 |

上田蔵人 |

逃亡説(城を閉じて落ちる) |

『金川砂子』に引用される形で言及 11 。 |

|

『新編武蔵風土記稿』 |

江戸時代後期 |

上田蔵人 |

記載なし(権現山城での籠城を記述) |

幕府による地誌編纂事業。観応年間の伝承も収録 13 。 |

|

城郭関連サイト・現地案内板 |

現代 |

上田政盛、上田蔵人 |

討死説、敗走説が混在 |

軍記物語や諸説を総合して解説していることが多い 1 。 |

この表が示すように、政盛の呼称や末路については、後代に成立した軍記物語を中心に複数の説が乱立しており、同時代の確定的な史料は存在しない。この史料的制約こそが、上田政盛という人物を謎に包まれた存在にしている最大の要因である。

本報告書の構成と目的

本報告書は、この謎多き武将、上田政盛の生涯と、彼が引き起こした権現山合戦を徹底的に調査・分析することを目的とする。単に一人の武将の反乱を記述するに留まらず、その背景にある扇谷上杉家の内部構造の脆弱化、伊勢宗瑞の巧みな関東進出戦略、そして室町時代的な支配体制が崩壊し、戦国時代的な下剋上の秩序へと移行していく関東地方の大きな歴史のうねりを、上田政盛というレンズを通して解き明かすことを目指す。第一部では彼の出自と家中での地位、第二部では権現山合戦の全貌、第三部ではその歴史的影響と上田一族のその後を論じ、最後に結論として彼の歴史的役割を再評価する。

第一部:上田一族の出自と扇谷上杉家中の地位

上田政盛の行動を理解するためには、まず彼が属した上田一族の成り立ちと、主家である扇谷上杉家の中でどのような立場にあったのかを把握する必要がある。彼の反乱は、個人的な野心のみならず、一族が置かれた政治的・経済的状況と深く結びついていたからである。

第一章:武蔵武士団・上田氏の系譜

起源と発展

上田氏は、その起源を平安時代後期から鎌倉時代にかけて武蔵国(現在の東京都、埼玉県、神奈川県の一部)で活動した武士団連合「武蔵七党」の一つ、西党に遡ることができるとされる、由緒ある一族である 4 。室町時代に入ると、彼らは関東地方の支配者であった関東管領上杉氏の有力な分家、扇谷上杉家の被官(家臣)となり、その勢力基盤の拡大に貢献することで、家臣団の中核を担う存在へと成長していった 18 。

嫡流と庶流

上田氏の内部には、大きく分けて二つの系統が存在した。一つは、扇谷上杉家が守護を務めた相模国の守護代という要職を世襲した嫡流(宗家)である 4 。そしてもう一つが、後に武蔵国中部の戦略拠点である松山城(現・埼玉県比企郡吉見町)を本拠とし、独立した領主「国衆(くにしゅう)」として発展していく庶流である 16 。本報告書の主題である上田政盛(蔵人)は、このうち嫡流の家系に連なる人物と推定されている 4 。彼の行動は、この嫡流としてのプライドと、その地位が揺らぎつつあった現実との狭間で生まれたものであった。

第二章:扇谷上杉家における上田氏の立場

家宰・太田氏と守護代・上田氏

室町時代の扇谷上杉家の家臣団は、二人の重臣によって支えられていた。一人は「家宰(かさい)」であり、もう一人は「守護代(しゅごだい)」である 19 。家宰は、主家の家政全般を統括する筆頭家老であり、いわば内政の最高責任者であった。この職は、江戸城を築城したことで名高い太田道灌を輩出した太田氏が代々務めていた 21 。

一方、守護代は、領国の統治を任された主君(守護)の代理人であり、軍事・行政の実務を担う現地の最高責任者であった 23 。扇谷上杉家が守護職を有していた相模国においては、上田氏の嫡流がこの守護代の地位を占めていた 4 。つまり、太田氏が扇谷上杉家全体の運営を担う「中央官僚」のトップであったとすれば、上田氏は相模国という特定の領域支配を任された「地方長官」のトップというべき存在であり、両者は扇谷上杉家を支える二本の柱であった。

父祖・上田正忠の活躍と神奈川湊

上田政盛の父、あるいは祖父であったと目されるのが、相模守護代の上田正忠(まさただ、政忠とも)である 4 。彼は、扇谷上杉家と宗家の山内上杉家が18年間にわたって争った「長享の乱」(1487-1505年)において、主君のために大いに活躍した 4 。その最大の功績は、敵対する山内上杉家の支配下にあった「神奈川湊」(かながわみなと、現・横浜市神奈川区)を奪取し、自らの支配下に置いたことである 4 。

神奈川湊は、東京湾内における海上交通の結節点であり、関東各地の物資が集まる一大流通拠点であった 25 。この港を支配することは、莫大な経済的利益をもたらすだけでなく、軍事物資の輸送や情報収集の面でも絶大な優位性を確保することを意味した。上田正忠による神奈川湊の支配は、上田氏嫡流の権勢を頂点に押し上げ、扇谷上杉家におけるその地位を不動のものとした。

長享の乱の終結と上田氏の蹉跌

しかし、その栄華は長くは続かなかった。永正二年(1505年)、長きにわたる抗争に疲弊した主家の扇谷上杉家は、ついに宗家の山内上杉家に和睦を申し入れ、事実上の降伏に至る 27 。この和睦の条件として、扇谷上杉家は長享の乱の過程で得た権益の多くを放棄せざるを得なかった。その中には、上田氏が支配していた神奈川湊も含まれていたのである 4 。

権現山合戦のわずか5年前に起きたこの事件は、上田氏嫡流にとって致命的な打撃であった。一族の富と権力の源泉であった神奈川湊を失ったことは、単なる経済的損失に留まらず、相模守護代としての権威を大きく失墜させるものであった。かつての栄光を知る上田政盛にとって、この屈辱は耐え難いものであったに違いない。主家の弱体化によって失われた権益を、自らの手で、たとえ主家を裏切ってでも取り戻したいという渇望が、彼の心中に芽生えていたとしても不思議ではない。この失われた港の記憶こそが、5年後の権現山城での反乱へと彼を駆り立てた、最も根源的な動機であったと分析できる。

第三章:太田道灌暗殺がもたらした権力構造の変化

上田氏の蹉跌に先立つこと約20年、扇谷上杉家の運命を大きく左右する事件が起きていた。それは、文明十八年(1486年)の家宰・太田道灌の暗殺である 22 。この事件は、扇谷上杉家の内部構造を根底から揺るがし、結果的に上田政盛が反乱を起こす土壌を作り出した。

名将の死と扇谷家の動揺

太田道灌は、築城術、軍略、政治手腕の全てに卓越した、室町時代を代表する名将であった 30 。彼の活躍により、分家に過ぎなかった扇谷上杉家は、宗家の山内上杉家を凌ぐほどの勢力を持つに至った 31 。しかし、その功績と名声が、逆に主君・上杉定正の猜疑心と嫉妬を招くことになる。「家宰に過ぎない道灌が主家を乗っ取るのではないか」という不安は、宗家・山内上杉家の当主・上杉顕定による讒言(ざんげん)によって増幅され、ついに定正は道灌の謀殺を決行する 22 。

道灌の死は、扇谷上杉家にとって計り知れない損失であった。最強の軍事指導者を失っただけでなく、道灌を慕っていた多くの国人や地侍が離反し、山内上杉家へと走ったのである 29 。扇谷上杉家の家臣団は深刻な動揺に見舞われ、その結束力は著しく低下した。

長享の乱への発展

扇谷上杉家の弱体化を好機と見た山内上杉顕定は、道灌暗殺の翌年、長享元年(1487年)に扇谷上杉領への侵攻を開始する。これが、18年もの長きにわたって関東全域を巻き込む内乱「長享の乱」の始まりであった 34 。

この長期にわたる内乱は、両上杉家の国力を著しく疲弊させた。かつて関東に絶対的な権威を誇った上杉氏の力は内側から崩壊し、関東の政治には巨大な権力の空白が生まれつつあった。この状況を冷静に分析していたのが、駿河国(現在の静岡県)から関東の情勢を窺っていた伊勢宗瑞であった。上杉家という巨大な権威が自壊していく様は、彼にとって関東進出のまたとない好機と映ったのである。太田道灌の死から始まった扇谷上杉家の衰退、長享の乱による関東全体の疲弊、そして上田氏の経済的困窮。これら全ての要因が複雑に絡み合い、永正七年(1510年)の上田政盛の反乱、そして権現山合戦へと繋がっていくのである。

第二部:権現山合戦の詳説

永正七年(1510年)に勃発した権現山合戦は、上田政盛の生涯におけるクライマックスであると同時に、関東戦国史の大きな転換点であった。この戦いの詳細を分析することで、当時の政治・軍事状況と、伊勢宗瑞の卓越した戦略眼を明らかにすることができる。

第一章:反乱に至る時代背景

永正の乱と関東の情勢

権現山合戦が起きた16世紀初頭の日本は、中央(京)と地方の双方で政治的混乱が深まっていた。京では、室町幕府の管領であった細川政元が暗殺されたことをきっかけに、後継者を巡る内紛(永正の錯乱)が続いていた 36 。この中央の混乱は地方にも波及し、関東では鎌倉公方の後継である古河公方・足利政氏とその子・高基が家督を巡って争うという内紛(永正の乱)が発生していた 27 。

関東管領である山内・扇谷両上杉家もこの公方家の内紛に巻き込まれ、関東の政治秩序は麻痺状態に陥っていた。このような旧来の権威が機能不全に陥った状況は、伊勢宗瑞のような実力主義の新興勢力が台頭するための絶好の機会を提供した。

伊勢宗瑞の関東戦略

明応の政変(1493年)を機に伊豆国を平定し、さらに小田原城を奪取して相模国西部を手中に収めた伊勢宗瑞は、次なる標的として武蔵国、ひいては関東全域の支配を視野に入れていた 39 。かつて長享の乱では扇谷上杉氏の同盟者として共に戦った宗瑞であったが、乱が終結し、両上杉家が和睦した今、彼らは宗瑞の関東進出における最大の障害となっていた 42 。

宗瑞の戦略は、正面からの大規模な軍事衝突を避け、まず敵の内部を切り崩すことにあった。彼は、扇谷上杉家中で、先の長享の乱の終結によって経済的打撃を受け、主家に対して不満を抱いていたであろう相模守護代・上田政盛(蔵人)に目をつけた 4 。宗瑞は政盛に内応を働きかけ、上杉家の支配体制を内側から揺さぶることを画策した。この工作は、宗瑞の巧みな調略の一環であり、彼の関東平定戦略における重要な布石であった。

第二章:永正七年、権現山城の攻防

権現山城の戦略的重要性

上田政盛が反乱の拠点として選んだ権現山城は、現在の横浜市神奈川区幸ヶ谷公園および隣接する幸ヶ谷小学校の一帯に位置していたとされる 43 。当時の権現山は、眼下に東京湾(江戸湾)が広がり、海に突き出した急峻な台地であった 13 。そして何よりも重要なのは、この城が、かつて上田氏がその支配権を失った経済的要衝・神奈川湊を一望できる位置にあったことである。

政盛がこの地で蜂起したことは、単なる反乱ではなく、失われた一族の権益、すなわち神奈川湊の支配権を奪還するという明確な意図があったことを物語っている。彼はこの天然の要害に立てこもり、同盟者である伊勢宗瑞の援軍を待つことで、上杉氏に一矢報いようとしたのであった。

戦闘の経過

権現山合戦の具体的な戦闘経過は、後代の軍記物語を中心に記録されている。

- 蜂起と籠城: 永正七年(1510年)6月から7月にかけて、伊勢宗瑞の教唆を受けた上田政盛は、権現山城に立てこもり、主家である扇谷上杉氏に対して公然と反旗を翻した 2 。『鎌倉九代記』などの記録によれば、政盛は主郭である権現山城に加え、西に隣接する本覚寺のある高島台にも支城(青木城の前身)を築き、防備を固めていたとされる 8 。

- 上杉連合軍の出陣: 家臣の反乱という由々しき事態に対し、扇谷上杉家の当主・上杉朝良は迅速に対応した。彼は、長年の宿敵であった宗家の山内上杉家(当主は憲房、あるいは家督争い中の顕実)に援軍を要請し、両上杉家の連合軍を組織した。その兵力は総勢二万騎に及んだと伝えられており、権現山城を幾重にも包囲した 1 。

- 伊勢宗瑞の後詰と敗退: 政盛からの急報を受けた伊勢宗瑞は、自ら後詰(後方支援部隊)を率いて救援に駆けつけた。宗瑞は住吉(現在の平塚市)の要害を拠点とし、上杉軍の背後を突こうと試みた 46 。しかし、兵力で圧倒的に優勢な上杉連合軍の前に、宗瑞の救援部隊は撃退されてしまう 1 。一部の記録には、宗瑞が権現山城内に同盟者である駿河の今川氏や、歴戦の勇将・長尾景春からの援兵を送り込んでいたとの記述もあるが 46 、それらの奮戦も及ばなかった。

- 落城: 外部からの救援が絶たれた権現山城は、完全に孤立した。上杉連合軍は7月11日から19日にかけて、昼夜を問わず猛攻を仕掛けた 14 。約十日間にわたる激しい攻防の末、権現山城はついに陥落した 7 。

以下の表は、この権現山合戦における主要な参戦武将をまとめたものである。

表2:権現山合戦における主要参戦武将

|

陣営 |

主要武将 |

立場・役割 |

|

上田・伊勢方 |

上田政盛(蔵人) |

籠城軍主将、反乱の当事者 3 |

|

|

伊勢宗瑞(北条早雲) |

後詰軍大将、政盛の内応を教唆 1 |

|

|

長尾景春 |

宗瑞方の援軍として権現山城に籠城か 46 |

|

上杉連合軍方 |

上杉朝良 |

扇谷上杉家当主、連合軍総大将 3 |

|

|

上杉憲房(または顕実) |

山内上杉家当主、連合軍に参加 47 |

|

|

三浦義同(道寸) |

相模の名族、上杉方として参戦し、宗瑞の拠点を攻撃 49 |

|

|

成田氏、藤田氏、大石氏など |

両上杉家の重臣として権現山城包囲に参加 48 |

この戦いは、伊勢宗瑞にとって直接的な戦術的敗北であった。同盟者である上田政盛は破れ、宗瑞自身の後詰部隊も撃退された。しかし、この敗北は、宗瑞のより大きな戦略にとって、予期せぬ成功をもたらすことになる。権現山合戦は、関東の古い権力構造を破壊し、宗瑞がその後の大規模な侵攻を正当化するために必要とした混沌を生み出す、まさに触媒の役割を果たしたのである。

第三章:敗戦と政盛の末路

権現山城の落城後、首謀者であった上田政盛がどのような運命を辿ったのかについては、史料によって記述が異なり、明確な定説は存在しない。

二つの伝承

彼の最期については、大きく分けて二つの伝承が残されている。

- 討死説: 一つは、権現山城の落城と運命を共にし、城内で壮絶な討ち死を遂げたとする説である 1 。これは、敗軍の将としての潔い最期を強調する、軍記物語に好まれがちな結末である。

- 逃亡説: もう一つは、落城の混乱に乗じて城を脱出し、同盟者であった伊勢宗瑞のもとへ落ち延びたとする説である 11 。『北条記』などに見られるこの説は、政盛が生き延びた可能性を示唆しているが、その後の彼の動向については一切記録がなく、歴史の表舞台から完全に姿を消している。

史料の比較検討

これらの説は、いずれも江戸時代以降に成立した軍記物語や地誌に依拠するものであり、同時代の一次史料による裏付けはない。討死説は悲劇的な英雄像を描き出し、逃亡説は後の後北条氏の庇護を示唆するなど、それぞれの物語の構成上の要請から生まれた可能性も否定できない。

結局のところ、上田政盛の最期は歴史の闇に包まれたままである。しかし、彼が討死したか、あるいは逃亡したかにかかわらず、この敗北によって扇谷上杉家の重臣、相模守護代として権勢を誇った上田氏嫡流の政治生命が、完全に絶たれたことだけは疑いようのない事実であった。

第三部:歴史的影響と上田氏のその後

上田政盛の反乱と権現山合戦は、単なる一局地戦に終わらなかった。この戦いは関東の政治勢力図に深刻な地殻変動を引き起こし、上田一族そのものの運命をも大きく変える分水嶺となった。

第一章:権現山合戦の歴史的意義

関東支配を巡る新時代の幕開け

権現山合戦がもたらした最大の歴史的影響は、伊勢氏(後の後北条氏)と上杉氏の間に存在した、長享の乱以来の協力関係を完全に破綻させたことである 4 。この戦いを境に、両者は関東の覇権を巡って約半世紀にわたる全面戦争に突入する。上田政盛の反乱は、結果的に伊勢宗瑞に関東侵攻の絶好の口実を与え、旧来の権威である上杉氏の衰退を加速させる触媒となった。宗瑞は、この戦いで上杉方の結束が盤石ではないことを見抜き、調略と武力を巧みに組み合わせることで、着実に関東における地歩を固めていく。

三浦氏の参戦と滅亡への道

権現山合戦のもう一つの重要な帰結は、相模国の名族・三浦義同(みうら よしあつ、法名:道寸)を伊勢宗瑞との全面対決へと引きずり込んだことである 49 。上杉連合軍の一員としてこの戦いに参戦した三浦義同は、権現山城の奪還後、その勢いを駆って宗瑞の拠点であった住吉要害などを攻略し、一時は小田原城にまで迫る活躍を見せた 49 。

この行動は、宗瑞にとって三浦氏を相模平定における最大の障害として明確に認識させるものであった。権現山合戦をきっかけに始まった両者の対立は、その後、三浦氏の居城である岡崎城や新井城を巡る壮絶な攻防戦へと発展する。そして永正十三年(1516年)、宗瑞の執拗な攻撃の前に三浦一族は新井城で壮絶な最期を遂げ、滅亡した 51 。上田政盛の反乱が、図らずも相模の名門・三浦氏を滅亡へと導く遠因となったことは、歴史の皮肉と言えるだろう。

第二章:上田氏宗家の没落と庶流の台頭

権現山合戦は、反乱の首謀者であった上田政盛が属する上田氏嫡流(宗家)の運命と、その一方で生き残りを図った庶流の運命を、対照的な形で描き出した。この一族の盛衰は、室町的な権威が崩壊し、戦国的な実力主義へと移行していく時代の縮図そのものであった。

宗家の終焉

上田政盛の敗北は、扇谷上杉家の家臣団の中で相模守護代として重きをなしてきた上田氏嫡流の没落を決定づけた 4 。主家への反逆という汚名を着た宗家は、その政治的影響力と権威を完全に喪失し、これ以降、歴史の表舞台からその姿を消すことになる。彼らの権力基盤は、あくまでも扇谷上杉氏という「守護」の権威に依存する「守護代」という室町時代的な職制にあった。その主家を裏切り、そして敗れた以上、彼らが生き残る道はなかった。

庶流・松山上田氏の興隆

その一方で、上田氏の庶流は、時代の変化に巧みに適応し、新たな活路を見出した。その代表的な人物が、後に武蔵松山城主となる上田朝直(ともなお)である 17 。彼は、扇谷上杉家が河越夜戦(1546年)で滅亡した後、関東の新支配者となった後北条氏に仕える道を選んだ 53 。

後北条氏の家臣となった上田朝直は、武蔵松山城を拠点とする有力な「国衆」として、その地位を確立する 18 。彼は後北条氏の信頼を得て、松山領と呼ばれる独自の領国経営を許されるなど、宗家の没落とは対照的に、戦国乱世をたくましく生き抜いた 54 。宗家が旧来の権威に固執して滅びたのに対し、庶流は新たな時代の覇者である後北条氏に仕えるという現実的な選択をすることで、家名を後世に伝えることに成功したのである。

豹徳軒と案独斎

後北条氏の家臣団を記録した『小田原衆所領役帳』などには、上田一族の中に「豹徳軒(ひょうとくけん)」や「案独斎(あんどくさい)」といった号(法名)を持つ人物が登場する 56 。このうち「案独斎」は上田朝直の号であり 53 、彼らが後北条氏の支配体制下で一定の役割を担っていたことを示している。宗家の没落後、上田一族が完全に消滅したわけではなく、庶流が形を変えて存続していたことは、戦国時代の武家の生き残りをかけた多様な戦略を物語っている。

この上田氏の宗家と庶流の分岐は、まさに時代の転換を象徴している。政盛に代表される宗家は、守護・守護代という室町幕府の任命に基づく古い権威システムと共に没落した。一方で朝直に代表される庶流は、戦国大名と国衆という、実力に基づく新たな主従関係の中で生き残った。上田政盛の個人的な悲劇は、より大きな歴史の構造転換の一断面だったのである。

結論:上田政盛という存在の再評価

上田政盛という武将は、その実名すら定かではなく、史料的な制約から人物像の多くが謎に包まれている。しかし、断片的な記録を繋ぎ合わせ、彼が生きた時代の大きな文脈の中に位置づけることで、その歴史的役割を再評価することが可能となる。

彼の行動は、単なる一個人の反乱という枠を超え、関東戦国史における重要な触媒の役割を果たした。伊勢宗瑞に関東本格侵攻の口実を与え、上杉氏の権威失墜を加速させ、結果として相模の名族・三浦氏の滅亡を誘発した。彼の反乱がなければ、後北条氏の関東平定は、より時間を要したか、あるいは全く異なる様相を呈していたかもしれない。その意味で、彼は意図せずして歴史の歯車を大きく回した人物であったと言える。

では、彼は単なる「裏切り者」として断じられるべき存在なのだろうか。そう結論付けるのは早計であろう。彼は、絶対的な権威であったはずの主家・扇谷上杉家が、太田道灌の暗殺や長享の乱を経て衰退していく様を目の当たりにした。そして、一族の富と権力の源泉であった神奈川湊を、主家の力不足によって失うという屈辱を味わった。衰退する旧来の権威に見切りをつけ、伊勢宗瑞という新興勢力に一族再興の活路を見出そうとした彼の選択は、戦国という時代の過渡期に生きた武将として、ある意味で合理的な判断であったとも言える。

彼の賭けは、権現山城の落城という形で無残な失敗に終わった。しかし、その失敗は、旧来の権威や秩序がもはや機能しなくなり、実力のみが全てを決定する戦国乱世の非情さを象徴している。上田政盛の生涯は、勝者である後北条氏の視点から語られがちな関東戦国史において、敗れ去った側の視点から歴史の転換期を考察する上で、極めて示唆に富む事例である。彼の悲劇的な物語は、歴史の大きなうねりの中で翻弄され、消えていった無数の武士たちの存在を我々に思い起こさせる。その意味で、上田政盛は、関東戦国史の解明において、決して忘れてはならない重要な鍵を握る人物なのである。

引用文献

- 権現山城(神奈川県) - 平山城 https://jh.irukamo.com/gongenyamajo/

- 権現山の戦いの舞台、権現山城 - 武楽衆 甲冑制作・レンタル https://murakushu.net/blog/2022/02/19/gongenyamajyou/

- kojodan.jp https://kojodan.jp/castle/1156/#:~:text=%E6%A8%A9%E7%8F%BE%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AF1510%E5%B9%B4,%E5%9B%B2%E3%81%BE%E3%82%8C%E8%90%BD%E5%9F%8E%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 上田政盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E7%94%B0%E6%94%BF%E7%9B%9B

- 武家家伝_成田氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/narita_k.html

- 武蔵 権現山城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/musashi/gongenyama-jyo/

- 権現山城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/1075

- 青木城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.aoki.htm

- 異本小田原記 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%95%B0%E6%9C%AC%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E8%A8%98

- 北条九代記. 巻第1-12 - 早稲田大学 https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/ri05/ri05_03496/index.html

- 歴史散歩 金川砂子 神奈川宿内の西半分 https://arasan.saloon.jp/rekishi/kanagawasunagowest.html

- 戦国時代の古戦場【幸ヶ谷公園】|*and trip. たびびと https://www.andtrip.jp/article/002718.html

- 権現山城~城と古戦場~ http://utsu02.fc2web.com/shiro264.html

- 権現山城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.gongenyama.htm

- 新編武蔵風土記稿 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%B7%A8%E6%AD%A6%E8%94%B5%E9%A2%A8%E5%9C%9F%E8%A8%98%E7%A8%BF

- 上田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 武家家伝_上田氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/ueda_kz.html

- 武蔵上田氏 http://www.iwata-shoin.co.jp/bookdata/ISBN978-4-87294-886-8.htm

- No.23 上杉定正(扇谷上杉氏) - 厚木市 https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/atsugicitymuseum/2/greatfiguresinhistory/46737.html

- 室町時代 | 伊勢原市 https://www.city.isehara.kanagawa.jp/bunkazai/docs/2013060300315/

- 逸話とゆかりの城で知る! 戦国武将 第8回【太田道灌】江戸城を築いたのは道灌だけじゃない!? https://shirobito.jp/article/1455

- 太田道灌-歴史上の実力者/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44318/

- 【武蔵守護上杉氏と守護代】 - ADEAC https://adeac.jp/lib-city-tama/text-list/d100010/ht050710

- 【一級史料】武蔵国松山城主系図/戦国武将/上田政盛/研究者多数 https://lushbeautykt.com/item/438661872

- 第30号 - 横浜開港資料館 - 横浜市 http://www.kaikou.city.yokohama.jp/journal/images/kaikouno-hiroba_30.pdf

- 2.本覚寺から青木橋、幸ヶ谷公園を経て神奈川公園、台場跡へ - まちへ、森へ。 https://machimori.main.jp/details9125.html

- 大まかな歴史の流れ 4 中世 3伊勢宗瑞・氏綱~武蔵制覇 | 東大和の歴史 https://higashiyamato.net/higashiyamatonorekishi/1231

- 立河原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%B2%B3%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 太田道灌 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E9%81%93%E7%81%8C

- 山内・扇谷両上杉家臣 https://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-imfk/uesugi-y/3-1who.htm

- 日本史の実行犯 ~あの方を斬ったの…それがしです~ 扇谷上杉氏の家宰・太田道灌を謀殺した男 https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/4765/2

- 室町時代の築城の名人・太田道灌の最期とは?壮絶な死に際や「死の絶叫」と真意も紹介 https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/103299/

- 太田道灌非業の死 https://doukan.jp/about/episode5

- 本家と分家がつぶし合い、上杉家の抗争「長享の乱」 - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50856?page=3

- 長享の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E4%BA%AB%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 閑話 両細川の乱の勃発と経過 - 【改訂版】正義公記〜名門貴族に生まれたけれど、戦国大名目指します〜(持是院少納言) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16816452219435992138/episodes/16816927859165977230

- 閑話 永正の錯乱 - 【改訂版】正義公記〜名門貴族に生まれたけれど、戦国大名目指します〜(持是院少納言) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16816452219435992138/episodes/16816927859159598000

- 【永正の乱】 https://higashiyamatoarchive.net/ajimalibrary/00%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E3%80%90%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%80%91.html

- 10分で読める歴史と観光の繋がり 東国に誕生した日本初の戦国大名・北条早雲、京では足利将軍が追い落とされる明応の政変/ゆかりの天下の険箱根山と箱根湯本温泉、難攻不落の小田原城 | いろいろオモシロク https://www.chubu-kanko.jp/ck.blog/2022/02/15/10%E5%88%86%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%81%AE%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%8A%E3%80%80%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E5%B9%95%E9%96%8B/

- 小田原城の歴史-北条五代 https://odawaracastle.com/history/hojo-godai/

- 北条早雲の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7468/

- 権現山合戦② ~早雲vs扇谷上杉 - マイナー・史跡巡り https://tamaki39.blogspot.com/2018/03/vs.html

- 権現山城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E7%8F%BE%E5%B1%B1%E5%9F%8E

- 権現山城の見所と写真・200人城主の評価(神奈川県横浜市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1156/

- 権現山城 http://www.siromegu.com/castle/kanagawa/gongenyama/gongenyama.htm

- 権現山城の戦い - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/GongenyamaJou.html

- 権現山城 - あの頂を越えて https://onedayhik.com/recView?recid=r2021121103

- 北条早雲(ほうじょう そううん) - 志士伝 https://shishiden.com/?p=65

- 三浦義同 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E7%BE%A9%E5%90%8C

- 北条早雲の武将年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/64114/

- 北条早雲 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%97%A9%E9%9B%B2

- 三浦義同の辞世 戦国百人一首㊾|明石 白(歴史ライター) - note https://note.com/akashihaku/n/naedd31b343f6

- 上田朝直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E7%94%B0%E6%9C%9D%E7%9B%B4

- 上田朝直(うえだ・ともなお) 1494~1582 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/UedaTomonao.html

- 武蔵上田氏 - 紀伊國屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784872948868

- 関東上杉氏の研究 http://www.iwata-shoin.co.jp/bookdata/ISBN978-4-87294-559-1.htm

- CiNii Books - 関東戦国史の研究 - CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN09493332.amp?l=en

- 岩槻城跡を探る - さいたま市 https://www.city.saitama.lg.jp/004/005/006/013/002/p078002_d/fil/daitakuboto-zennpenn.pdf

- 小田原衆所領役帳と北武蔵 - 北本市史| 北本デジタルアーカイブズ https://kdas.jp/detail_display.php?t_cd=1&acc_cd=1&aclc_cd=30&chap=6&hp_page=12&bc_cd=1

- 上田朝直(ウエダトモナオ)|戦国のすべて https://sgns.jp/addon/dictionary.php?action_detail=view&type=1&word=&initial=&gyo_no=&dictionary_no=134

- 上田朝直建立青石塔婆 - 東松山市公式ホームページ https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/55/3698.html

- 当山と松山城主上田氏 | 東秩父 https://www.jourenjihigashichichibu.com/%E5%BD%93%E5%B1%B1%E3%81%A8%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E4%B8%BB%E4%B8%8A%E7%94%B0%E6%B0%8F/