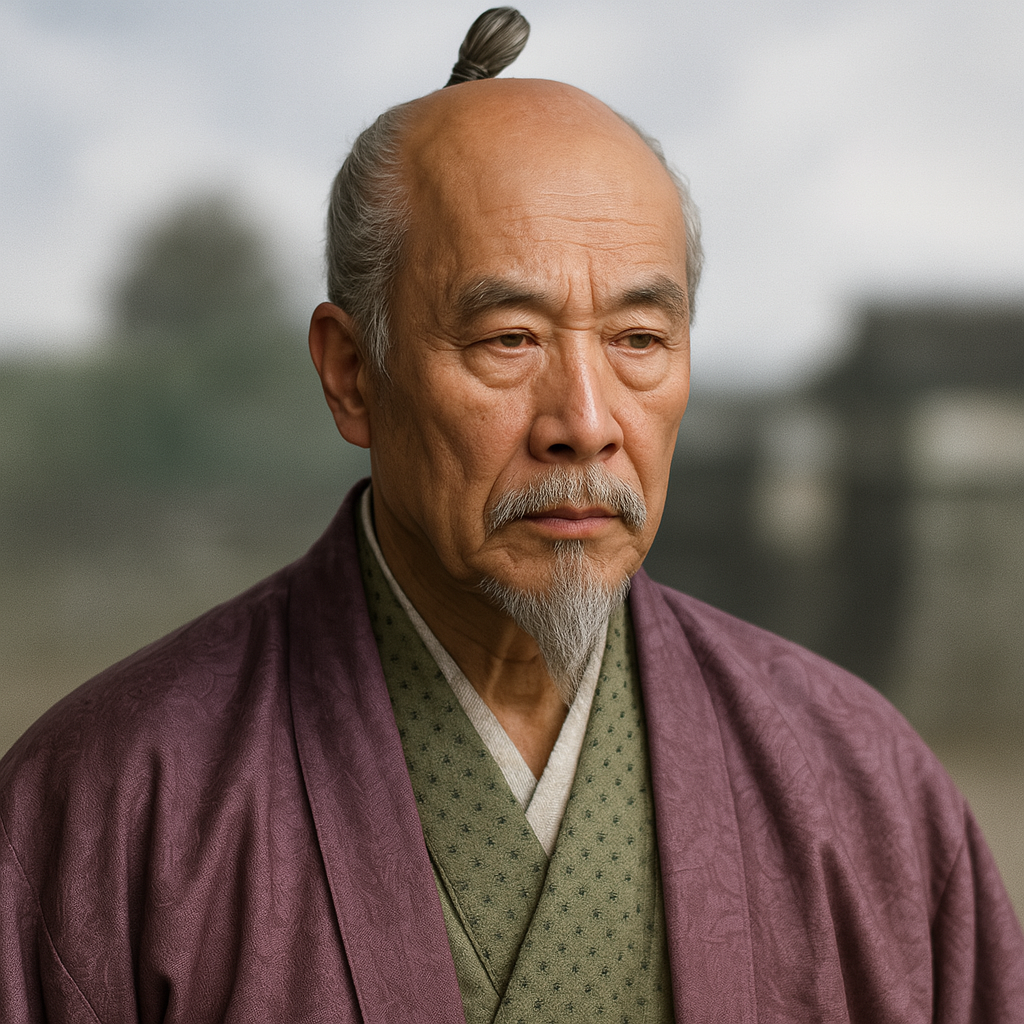

中井久包

尼子氏重臣・中井久包は晴久の傅役、筆頭家老として尼子氏興亡を支えた忠臣。吉田郡山城の戦い等に参戦。月山富田城落城後、伯耆法勝寺で病没。戦国忠臣の典型。

戦国武将・中井久包の生涯 ―尼子氏興亡の影に生きた忠臣の実像―

序章:尼子氏の重鎮、中井久包

日本の戦国時代、数多の武将が歴史の表舞台で華々しい活躍を見せる一方で、その主家を陰で支え、運命を共にした家臣たちがいた。出雲国(現在の島根県東部)を本拠に、一時は山陰山陽十一カ国に覇を唱えた戦国大名・尼子氏。その栄光と悲劇の歴史の中に、中井久包(なかい ひさかね)という一人の重臣の名を見出すことができる。彼は、尼子氏が京極氏の守護代から下剋上を果たし、中国地方の雄へと駆け上がる勃興期から、宿敵・毛利元就との死闘の末に滅亡へと至る衰退期まで、その全般にわたって尼子氏の中枢を支え続けた 1 。彼の生涯を丹念に追うことは、尼子氏という一大名の盛衰そのものを、家臣という内なる視点から見つめ直すことに他ならない。

しかし、中井久包の実像に迫る試みは、史料的な制約という大きな壁に直面する。彼自身が発給した書状などの一次史料は、現在のところその存在が確認されていない。したがって、彼の人物像や具体的な動向は、主として江戸時代に編纂された『雲陽軍実記』や『陰徳太平記』といった軍記物語に依拠せざるを得ないのが現状である 1 。これらの軍記物語は、戦国時代の様相を生き生きと伝える貴重な文献である一方、その記述には編纂者の意図が色濃く反映されている点を看過することはできない。

『雲陽軍実記』は、尼子氏の旧臣であったとされる河本隆政の著作と伝えられ、尼子氏の視点からその興亡が描かれる傾向が強い 4 。対照的に、『陰徳太平記』は毛利元就の三男・小早川隆景に仕え、後に毛利氏の支族である吉川氏の家臣となった香川正矩・景継親子によって編纂されており、毛利氏の武功や智謀を称揚し、その支配の正当性を強調する側面を持つ 5 。すなわち、中井久包という人物は、「尼子側から見た歴史」と「毛利側から見た歴史」という、対立する二つの物語(ナラティブ)の狭間に存在する。

本報告書は、この史料的状況を前提とし、特定の軍記物語の記述を無批判に受け入れることを避ける。むしろ、『雲陽軍実記』と『陰徳太平記』の記述を相互に比較検討し、他の断片的な史料や近年の研究成果と照合することで、両者のバイアスを可能な限り排し、中井久包という歴史上の人物の客観的な実像に迫ることを目的とする。彼の生涯の各局面における両書の記述の差異を分析することは、単に一人の武将の伝記を再構築するに留まらず、それぞれの軍記物語が何を歴史として伝えようとしたのか、その編纂意図をも浮き彫りにする試みとなるであろう。

第一章:中井氏の出自と久包の台頭

中井久包が尼子氏の筆頭家老という重職にまで上り詰めた背景には、彼個人の資質もさることながら、彼が属した中井一族と尼子氏との関係、そして若き主君・尼子晴久との間に結ばれた特別な絆が存在した。本章では、彼の権力基盤の源泉を、出自、主君との関係、そして家臣団内での地位という三つの側面から解明する。

第一節:出雲における中井一族

中井久包が属した中井氏の出自や、尼子氏に仕える以前の具体的な動向を明らかにする確実な史料は乏しい。戦国期の出雲には、三沢氏や三刀屋氏のように、古くから在地に根を張り、半独立的な勢力基盤を持つ国人領主が数多く存在した 3 。しかし、中井氏がそうした有力国人であったことを示す記録は見当たらない。このことから、中井氏は特定の領地を持つ独立領主としてではなく、尼子氏が守護代として出雲に勢力を扶植していく過程で被官となり、その統治機構の中で実務能力を発揮することで頭角を現した、いわゆる譜代の家臣であった可能性が高いと考えられる 1 。

この推測を補強するのが、尼子氏滅亡後の動向である。永禄12年(1569年)以降、山中幸盛(鹿介)らが尼子誠久の遺児・勝久を擁して主家の再興を図った際、その再興軍の参加者リストの中に「中井平蔵」や「中井助右衛門」といった名が見られる 9 。彼らと久包との具体的な血縁関係は不明であるが、この事実は、中井氏が久包個人だけでなく、一族として尼子氏に仕え、主家が滅亡した後もその忠誠を失わなかったことを示唆している。こうした行動は、代々主家に仕えることを家の本分とする譜代家臣ならではの強い帰属意識の表れと解釈できよう。

第二節:尼子晴久の傅役として

中井久包の経歴において、最も重要な意味を持つのが、尼子氏第六代当主・尼子晴久の傅役(もりやく)を務めたという事実である 1 。戦国時代における傅役とは、単に学問や武芸を教授する教育係に留まる存在ではない。主君の幼少期から青年期にかけて最も身近に仕え、その人格形成や価値観に絶大な影響を与える後見人であり、主君が成人した後も、生涯にわたる固い信頼関係で結ばれた政治的パートナーとしての役割を担うことが期待された 11 。

久包は、尼子氏の最盛期を築いた尼子経久の嫡孫であり、若くして父・政久を戦で亡くした尼子詮久(後の晴久)の傅役に任じられた 1 。この人選は、久包が尼子宗家から、次代の当主を託すに足る人物として、その忠誠心と能力を高く評価され、絶大な信頼を得ていたことを何よりも雄弁に物語っている。晴久の治世において久包が筆頭家老として重用され、大きな政治的影響力を行使し得た最大の源泉は、この傅役という特別な関係にあったと断定して差し支えない。若き主君を育て上げ、その治世を支えるという彼の立場は、尼子氏の権力構造の中核に深く根差していたのである。

第三節:尼子家臣団における地位

尼子晴久・義久の二代にわたって、中井久包は家臣団の中で極めて高い地位を占めていた。彼の役職や官途は、尼子氏政権における彼の多岐にわたる役割を物語っている。

諸記録によれば、久包は「筆頭家老」であり、同時に「奉行衆」の一員であったとされる 1 。筆頭家老は、家臣団の序列における最高位であり、主君に次ぐ立場として家中の諸事を統括する重職である。一方の奉行衆は、室町幕府の制度に倣ったもので、領国統治に関わる行政・司法・財政などの実務を担う専門官僚組織を指す 13 。この二つの役職を兼ねていたという事実は、久包が単に軍事を司る武将としてだけでなく、尼子氏の領国経営を支える統治機構の中枢を担う、文官としての優れた能力も有していたことを示している。彼の官途は「駿河守(するがのかみ)」、通称は「助右衛門尉(すけうえもんのじょう)」と伝えられている 1 。

軍記物に付随する形で伝わる『尼子氏分限帳』には、久包が「美作国内に八万七千石」という広大な所領を与えられていたとの記述が見られる 8 。これは、一介の家臣としては破格の知行高であり、事実とすれば彼の権勢の大きさを物語る。しかし、この『尼子氏分限帳』は、その成立過程や内容の信憑性について近年の研究で多くの疑問が呈されており 16 、記載されている知行高も、後世の軍記物語が彼の重要性を読者に印象付けるために誇張した数字である可能性を否定できない。したがって、この記述は慎重に扱うべきであろう。

また、久包には「綱家(つないえ)」という別名があったとされ、1997年のNHK大河ドラマ『毛利元就』ではこちらの名が採用されている 1 。しかし、「綱」の字が何に由来するのかは不明である。尼子氏の当主は、足利将軍家などから偏諱(へんき、名前の一字を与えられること)を受ける慣例はあったが(例:足利義

晴 から 晴 久、足利義 輝 から 義 久) 18 、家臣に「綱」の字を与える慣例は見られない。主君である経

久 や晴 久 からの偏諱であれば「久」の字が与えられるのが自然であり 19 、「綱」の字は不自然である。後世の史料編纂の過程で何らかの混同が生じたか、あるいは我々が知り得ない別の由来を持つ可能性も考えられ、今後の研究課題と言える。

中井久包の権力基盤は、独立した領地を持つ国人領主のような血縁・地縁的勢力ではなく、あくまで主君・晴久との極めて個人的な信頼関係(傅役という関係性)に依拠していた点に最大の特徴がある。これは、国人領主の連合体としての性格が強かった他の多くの戦国大名家臣団とは一線を画す。晴久は、新宮党の粛清に代表されるように、独立性の高い一族や国人衆を抑制し、当主への権力集中を強力に推し進めた君主であった 20 。彼にとって、強固な地盤を持つ国人領主よりも、個人的な忠誠心で結ばれた久包のような譜代家臣を政権の中枢に据えることは、自身の集権化政策を推進する上で極めて合理的であった。久包の台頭は、単なる一個人の立身出世物語ではなく、尼子氏の権力構造が、国人連合体からより中央集権的な大名へと変質していく時代の過渡期を象徴する出来事であった。しかし、この個人的な関係に強く依存した権力構造は、その支柱である晴久の死後、大きな脆弱性を露呈することになるのである。

【表1:中井久包の役職と官途】

|

項目 |

内容 |

典拠・備考 |

|

役職 |

筆頭家老、奉行衆、尼子晴久傅役 |

1 |

|

官途名 |

駿河守 |

1 |

|

通称 |

助右衛門尉 |

1 |

|

別名 |

綱家 |

1 ※軍記物や後世の創作物に見られる名称。 |

|

知行地(伝) |

美作国 八万七千石 |

8 ※『尼子氏分限帳』による。信憑性には議論あり。 |

第二章:尼子氏勢力拡大期の戦歴

尼子晴久の時代、尼子氏はその版図を最大に広げ、山陰・山陽にまたがる広大な領域に影響力を及ぼした。この勢力拡大の過程において、中井久包は筆頭家老として、また一人の武将として数々の戦いに身を投じた。しかし、彼の戦歴は、尼子氏の栄光だけでなく、その軍事構造が内包していた構造的な課題をも浮き彫りにするものであった。

第一節:吉田郡山城の戦い ― 栄光と挫折

天文9年(1540年)、尼子氏の威勢が頂点に達しようとしていた時期、主君・晴久は3万とも言われる大軍を動員し、安芸国(現在の広島県西部)の有力国人・毛利元就の居城である吉田郡山城への大規模な侵攻を敢行した 1 。この中国地方の覇権を左右する一大決戦に、中井久包は嫡子とされる中井久家と共に従軍している 1 。この遠征は、尼子氏の力を天下に示す絶好の機会であったはずだった。

しかし、戦況は尼子方の思惑通りには進まなかった。毛利元就は寡兵ながらも地の利を活かして頑強に抵抗し、尼子軍の猛攻を凌ぎ続けた。長期戦の末、毛利氏の援軍要請に応じた周防の大内義隆が軍を派遣すると、形勢は完全に逆転する。挟撃の危機に陥った尼子軍は総崩れとなり、壊滅的な大敗を喫した。この敗戦で、尼子方は宿老の尼子久幸をはじめとする多くの将兵を失い、久包自身も命からがら本国出雲へと逃げ帰るという屈辱を味わった 1 。

この吉田郡山城での大敗は、単なる一合戦の敗北に留まらなかった。尼子氏の安芸・備後方面への勢力拡大に急ブレーキをかけ、逆に毛利氏の台頭を許す決定的な転換点となったのである。その敗因を分析すると、冬季の遠征による兵站の困難と兵の士気低下、そして何よりも、尼子方に従っていた国人領主たちが戦況の不利を見て離反することを恐れたため、迅速な撤退を余儀なくされた点が挙げられる 22 。傅役として、そして筆頭家老としてこの遠征の中枢にいた久包にとって、この敗戦は尼子軍の構造的弱点を痛感させられる、大きな衝撃と責任を伴う経験であったに違いない。

第二節:尼子氏の領国経営と久包の役割

吉田郡山城での手痛い敗戦の後、尼子晴久は一時的に対外的な軍事行動を抑制し、領国の内政固めに注力する。この時期、中井久包は武将としてだけでなく、行政官としての手腕を発揮したと考えられる。彼は「奉行衆」の一員として、特に美作国(現在の岡山県北部)をはじめとする占領地の統治や安定化に深く関与していたと推察される 8 。

戦国大名にとって、軍事力による領土の獲得と同じく、あるいはそれ以上に重要なのが、獲得した領地を安定的に支配し、そこから経済的な利益を吸い上げる統治システムの構築であった。近年の研究では、尼子氏が検地の実施や寺社勢力の掌握、奉行人による紛争調停などを通じて、領国経営の強化を図っていたことが明らかにされている 23 。久包の活動は、こうした大名権力の根幹を支える占領地行政の一翼を担うものであった。彼の役割は、単に前線で兵を指揮する武人だけに留まらず、尼子氏という巨大な権力機構を動かす政治家・行政官としての側面も持っていたのである。

第三節:温湯城救援の失敗

安芸方面での後退を余儀なくされた尼子氏であったが、西の石見国(現在の島根県西部)では、依然として毛利氏との間で一進一退の攻防が続いていた。特に、当時日本最大の銀山であった石見銀山の支配権を巡る争いは、両者の存亡をかけた重要な課題であった。

永禄元年(1558年)、毛利氏の猛攻を受けていた石見の国人・小笠原長雄の居城、温湯城を救援するため、主君・晴久は自ら兵を率いて出陣を決意する。この時も、中井久包は主君の側にあり、軍勢に加わっていた 1 。しかし、尼子軍の行く手には思わぬ障害が待ち受けていた。折からの長雨により、出雲と石見を隔てる江の川がかつてないほど増水し、大軍が渡河することが不可能となってしまったのである。対岸で救援を待つ温湯城を前に、尼子軍は為す術なく立ち往生し、そうこうしているうちに翌永禄2年(1559年)、城兵の士気が尽きた小笠原長雄は毛利氏に降伏。尼子氏の救援作戦は、戦わずして完全な失敗に終わった 1 。

この一件は、天候という偶発的な要因が戦の帰趨を左右することを示すと同時に、尼子氏の軍事行動が地理的な制約に対していかに脆弱であったかを物語っている。そして何より、石見銀山を巡る長期的な攻防において、尼子氏が着実に劣勢に立たされつつあったことを示す象徴的な出来事であった。

中井久包の戦歴を俯瞰すると、尼子氏の勢力拡大が、本質的に本拠地から遠く離れた地域への「遠征軍事力」に大きく依存していたことがわかる。しかし、その軍事力は、吉田郡山城の戦いで露呈した「脆弱な兵站と国人衆の不確かな忠誠」、そして温湯城救援の失敗が示した「地理的障害への対応力の欠如」という、構造的な欠陥を抱えていた。久包は奉行として占領地の経営にも尽力したが、広大な領国に散らばる国人衆の利害を調整し、彼らの心を永続的に繋ぎ止めるだけの強固な統治システムを構築するには至らなかった。この課題こそが、尼子氏が「山陰の覇者」から転落していく根本的な原因であり、久包の奮闘も、この大きな歴史の流れに抗うことはできなかったのである。

第三章:尼子氏の衰退と月山富田城籠城

尼子晴久の時代に最大版図を築いた尼子氏であったが、その栄光は長くは続かなかった。家中の内紛、晴久の急死、そして宿敵・毛利元就による本格的な侵攻という荒波が、巨大な尼子王国を根底から揺るがし始めた。この激動の時代にあって、老臣・中井久包は、滅びゆく主家と運命を共にし、その最期まで戦い抜くことになる。

第一節:新宮党粛清の衝撃

天文23年(1554年)、尼子氏の屋台骨を揺るがす重大な事件が起こる。当主・尼子晴久が、自身の叔父である尼子国久とその子・誠久らを中心とする一族の精鋭軍事集団「新宮党」を、突如として粛清したのである 26 。新宮党は、月山富田城の麓にある新宮谷に館を構え、尼子軍の中でも最強の戦闘力を誇る独立性の高い軍団であった 26 。

この粛清の背景には、主家の統制に従わず、時に傲慢な振る舞いを見せる新宮党の勢力を削ぎ、当主である晴久への権力集中を徹底しようという政治的意図があったとされる 28 。一方で、これは尼子氏の内部対立を煽り、その軍事力を削ぐことを狙った毛利元就の巧みな謀略に乗せられた結果であるという説も、軍記物語などを中心に根強く語られている 29 。いずれにせよ、この事件が尼子氏最強の軍団を自らの手で解体するに等しい行為であり、その軍事力を大幅に弱体化させたことは疑いようのない事実である 21 。

筆頭家老であり、晴久の傅役という特別な立場にあった中井久包が、この主家の将来を左右する重大な決断にどのように関与したのかを直接示す史料は存在しない。主君の権力強化を是として粛清を支持したのか、あるいは尼子家全体の軍事力低下を危惧して反対したのか、彼の立場は極めて難しいものであったと推察される。確かなことは、この凄惨な内紛が家臣団に深刻な亀裂と不信感を生み、後に毛利氏との全面対決を迎えるにあたって、癒しがたい大きな足枷となったことである。

第二節:毛利の出雲侵攻と防衛戦

永禄3年(1560年)末、尼子氏を支えてきた英主・晴久が急死する。家督は嫡男の義久が継いだが、若き新当主の下で、尼子氏の衰退は決定的となる。この好機を逃さず、毛利元就は満を持して出雲への全面侵攻を開始した 31 。

毛利軍はまず、尼子氏の経済基盤であった石見銀山を完全に掌握し 32 、次いで出雲国内の国人衆への調略を活発化させる。これに応じ、三沢氏や三刀屋氏といった、これまで尼子氏に従っていた有力国人衆が次々と毛利方へと寝返り、尼子氏の支配領域は急速に蚕食されていった 31 。毛利軍は、尼子氏の本拠地である月山富田城を孤立させるべく、その周辺に点在する支城を一つずつ攻略していく。永禄6年(1563年)には、日本海に面した水軍の拠点・白鹿城と、富田城の東方を守る熊野城という二つの重要拠点が相次いで陥落 1 。尼子方は、もはや難攻不落と謳われた本城・月山富田城に追い詰められ、籠城戦以外の選択肢を失ったのである。

第三節:月山富田城、最後の抵抗

永禄8年(1565年)、毛利元就率いる大軍が、遂に月山富田城への総攻撃を開始した。この絶体絶命の状況下で、老臣・中井久包は、主君・尼子義久の直属軍に属し、城の防衛にあたった。彼の「頑強な抵抗」は諸記録に記されており、最後まで武将としての務めを果たそうとした姿が目に浮かぶ 1 。

しかし、個々の将兵の奮戦も、毛利氏の巧みな兵糧攻めの前には無力であった。一年以上にわたる長期の包囲により、城内の食糧は完全に底をつき、兵士たちは飢餓に苦しみ、士気を失って投降する者が後を絶たなかった 34 。城内の悲劇はそれだけではなかった。毛利元就は、武力による包囲と並行して、情報戦を仕掛けていた。城内で兵糧の輸送などに奔走していた忠臣・宇山久兼が毛利方に内通しているという偽の情報を流し、疑心暗鬼に陥った主君・義久が、この宇山久兼を自らの手で誅殺してしまうという、尼子氏滅亡を象徴する悲劇が起こったのである 33 。この事件は、ただでさえ低下していた城兵の士気を完全に打ち砕いた。

もはやこれまでと悟った尼子義久は、永禄9年(1566年)11月、毛利氏に降伏。ここに、戦国大名としての尼子氏は事実上滅亡した 33 。中井久包もまた、主君と共に行動し、この屈辱的な降伏を受け入れたのである。

月山富田城の籠城戦は、尼子氏の滅亡が、単なる軍事力の優劣によって決したのではないことを明確に示している。それは、「情報戦」と「組織マネジメント」における完全な敗北であった。毛利元就は、物理的な包囲網を敷くと同時に、謀略によって城内の人間関係を破壊し、猜疑心を煽り、尼子氏という組織を内部から崩壊させた。忠臣・宇山久兼の誅殺は、その戦略の頂点であった。傅役として若き主君・義久を支えるべき立場にあった中井久包は、この組織崩壊の連鎖を食い止めることができなかった。彼の記録に残る「頑強な抵抗」とは、崩れゆく巨大な組織の中で、最後まで自身の職責を全うしようとした老臣の、あまりにも悲壮な姿を映し出している。それは、戦国後期の戦いが、もはや兵の数や城の堅固さだけでなく、人心の掌握、情報の操作、そして組織の結束力といった、より高度で非情な要素によって決せられるようになった時代の転換点を象徴する光景でもあった。

第四章:落城後の最期と後世への影響

永禄9年(1566年)の月山富田城開城により、戦国大名・尼子氏は滅亡した。主家と運命を共にした老臣・中井久包は、その後どのような足跡を辿ったのか。本章では、彼の最期を看取り、彼の一族のその後や歴史における評価を定めることで、その波乱に満ちた生涯を総括する。

第一節:伯耆法勝寺での病没

諸記録によれば、月山富田城の開城後、中井久包は伯耆国(現在の鳥取県西部)の法勝寺(ほっしょうじ)において病によりその生涯を閉じたとされる 1 。その正確な没年は不明であるが、主家の滅亡からほどなくしてのことと推測される。

法勝寺のあった西伯耆地域は、尼子氏の時代、毛利氏との勢力が直接衝突する最前線の一つであった 37 。『陰徳太平記』には、尼子方に与した隠岐国の法性寺某という人物がこの地を開拓したことが村名の由来になったという伝承も記されており 37 、尼子氏にとって全く無縁の土地ではなかったことが窺える。主家が滅亡し、主君・義久が安芸国へ幽閉された後も、久包がこの尼子氏ゆかりの地に留まり続けたという事実は、彼が最後まで故郷である出雲に近い場所で、尼子氏の旧領を見つめながら過ごしたことを示唆している。

多くの武将が戦場で華々しく散ることを誉れとした時代にあって、主家の滅亡を見届けた後、病によって静かに生涯を閉じたという彼の最期は、一つの時代の終わりを象徴するかのようである。それは、栄光と挫折、忠誠と裏切りが渦巻く戦国の世を駆け抜け、すべてを失った老将の深い無念さを静かに物語っている。

第二節:中井一族のその後

中井久包個人の歴史は法勝寺で幕を閉じるが、中井一族の物語はその後も続く。久包には久家という息子がおり、かつて吉田郡山城の戦いに父と共に従軍しているが、その後の消息を伝える史料は見当たらない 1 。

しかし、尼子氏の歴史において中井の名は消えなかった。尼子義久の降伏後、山中幸盛(鹿介)らが尼子誠久の子・勝久を担ぎ上げ、主家再興のための絶望的な戦いを開始すると、その「尼子再興軍」の参加者名簿の中に「中井平蔵」「中井助右衛門」といった複数の人物の名が確認できる 9 。彼らが久包とどのような血縁関係にあったのかは定かではないが、中井一族が尼子氏滅亡後も主家への忠誠を貫き、再興という困難な事業に身を投じていたことは明らかである。

また、『雲陽軍実記』や『陰徳太平記』といった軍記物語には、新宮党の尼子誠久が、立派な髭を自慢にしていた「中井平蔵兵衛尉」という武将に因縁をつけ、暴行を加えたという逸話が残されている 38 。この逸話が史実である可能性は低い。むしろ、新宮党の理不尽な傲慢さを描き出し、後の晴久による粛清を正当化するための文学的な装置として機能していると見るべきであろう。この逸話は、中井一族が尼子家臣団の中で一定の知名度を持つ存在であったことを示すと同時に、後世の軍記物語が、歴史上の出来事をどのように解釈し、「物語化」していったかを知る上で興味深い事例と言える。

第三節:歴史的評価 ― 忠臣としての生涯

中井久包の生涯を総括するならば、それは戦国時代の「忠臣」の一つの典型であったと言える。若き主君・晴久を傅役として育て上げ、その勢力拡大を筆頭家老として支え、主家が衰退期に入ると、最後までその側にありて運命を共にし、滅亡の瞬間までを見届けた。彼の行動原理は、その生涯を通じて、常に主家である尼子氏の安泰と発展にあった。

しかし、彼の忠誠と奮闘は、時代の大きな奔流の前にはあまりにも無力であった。毛利元就という稀代の謀将が駆使する武力と智謀、そして新宮党粛清に代表される尼子氏自身が内包していた構造的欠陥。これらの巨大な壁を、一個人の力で覆すことはできなかった。その意味で、彼の生涯は、一個人の力では抗うことのできない時代の非情さと、権力闘争の厳しさを示す悲劇でもあった。

中井久包の死後、彼の一族が絶望的とも思える尼子再興軍に参加したという事実は、極めて示唆に富む。それは、久包が抱いていた主家への忠誠が、単なる彼個人の信条に留まるものではなく、「中井家」としての家訓やアイデンティティとして、次世代にまで継承されていたことを物語っている。戦国武家の「家」の意識は、当主の死や主家の滅亡といった出来事によっても、容易に消え去るものではなかったのである。

歴史は常に勝者によって語られる。その意味で、最終的に敗者となった中井久包の生涯は、華々しい成功者の物語ではない。しかし、だからこそ、彼の人生は、戦国時代に生きた大多数を占めたであろう「敗者」や「滅びゆく側に殉じた者たち」のリアルな姿を、我々に生々しく伝えてくれる。彼の物語は、勝者の歴史だけでは決して見えてこない、戦国の世の厳しさ、そしてそこに生きた人々の多様な生き様を理解するための、極めて貴重なケーススタディなのである。

結論:中井久包から見る戦国武将の実像

中井久包の生涯は、尼子氏という一地方権力の勃興から滅亡まで、その中枢で運命を共にした上級家臣の軌跡を鮮やかに描き出している。彼は、傅役としての主君・尼子晴久との個人的な絆を権力の源泉とし、筆頭家老・奉行衆として領国経営に手腕を振るい、そして数々の合戦において一人の武将として戦場に立った。その人生は、武勇と行政能力を兼ね備えた、多面的なものであった。

しかし、彼の存在と活動の全ては、尼子氏という主家の存在と不可分であった。彼の評価もまた、尼子氏の歴史的評価と分かちがたく結びついている。彼の忠誠と奮闘は、尼子氏の勢力拡大期にはその原動力の一部となったが、毛利氏との全面対決と尼子氏自身の内部崩壊という大きな歴史のうねりの前には、最終的に及ばなかった。

現代において、中井久包のような人物の生涯を追うことには、深い意義がある。軍記物語が描く英雄譚と、古文書などの断片的な史料が示す厳しい現実。その狭間から、彼の如き人物の実像を丹念に再構築する作業は、織田信長や豊臣秀吉、徳川家康といった華々しい「天下人」の物語だけでは決して捉えきれない、戦国時代に生きた無数の武将たちのリアルな姿に光を当てることに繋がる。

彼の忠誠と悲劇に満ちた物語は、時代を超えて、組織と個人の関係、そして抗いがたい時代の奔流に翻弄されながらも、自らの信条を貫こうとする人間の姿を、現代の我々に静かに、しかし力強く問いかけているのである。

引用文献

- 中井久包 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E4%BA%95%E4%B9%85%E5%8C%85

- 山中幸盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E5%B9%B8%E7%9B%9B

- ジが作られてきた。ところが、松浦義則氏による尼子氏における「国並」奉 https://coc.lib.shimane-u.ac.jp/files/attach/1/1464/HLMC007-09.pdf

- 雲陽軍実記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E5%AE%9F%E8%A8%98

- 陰徳太平記. [首巻],巻第1-81 / 香河正矩 集編 - 早稲田大学 https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/ri05/ri05_02271/index.html

- 陰徳太平記 (香川宣阿) http://www.e-furuhon.com/~matuno/bookimages/7642.htm

- 史の綴りもの 004 出雲の戦国大名尼子氏 其の一 | のこす記憶.com https://nokosukioku.com/note/?nokosukioku_column=%E5%8F%B2%E3%81%AE%E7%B6%B4%E3%82%8A%E3%82%82%E3%81%AE-004-%E5%87%BA%E9%9B%B2%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%8D%E5%B0%BC%E5%AD%90%E6%B0%8F-%E5%85%B6%E3%81%AE%E4%B8%80%E3%80%80%E3%80%80

- 第264話出雲国有力国衆敵味方表 - 魔法武士・種子島時堯(克全) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054892330192/episodes/1177354054918480096

- 尼子再興軍の雲州侵攻 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E5%86%8D%E8%88%88%E8%BB%8D%E3%81%AE%E9%9B%B2%E5%B7%9E%E4%BE%B5%E6%94%BB

- 尼子再興軍の雲州侵攻とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E5%86%8D%E8%88%88%E8%BB%8D%E3%81%AE%E9%9B%B2%E5%B7%9E%E4%BE%B5%E6%94%BB

- 戦国武将の家庭/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96774/

- 信長の基礎を作った父と傅役|千世(ちせ) - note https://note.com/chise2021/n/ndce9d6b1e042

- 奉行衆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%89%E8%A1%8C%E8%A1%86

- 戦国大名(戦国武将)の家臣団とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/91112/

- 戦国隠岐国人名辞典|戦国武将録(全国版) - note https://note.com/sengokujitenn/n/nf752c8ab2816

- 天正末期毛利氏の領国支配の進展と家臣団の構成 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/249904/1/shirin_049_6_902.pdf

- 尼子十勇士 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E5%8D%81%E5%8B%87%E5%A3%AB

- 尼子氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E6%B0%8F

- 尼子伊予守経久 - 伯耆国古城・史跡探訪浪漫帖「しろ凸たん」 https://shiro-tan.jp/history-a-amago-tsunehisa.html

- 尼子晴久は何をした人?「祖父を継いだ勢いで山陰・山陽8か国の守護になった」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/haruhisa-amago

- 尼子晴久 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/amago-haruhisa/

- 吉田郡山城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E9%83%A1%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 戦国大名尼子氏の研究 / 長谷川 博史【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784642027939

- 戦国大名尼子氏の権力基盤に関する研究 (KAKENHI-PROJECT-08710230) https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-08710230/

- 21K00851 研究成果報告書 - KAKEN https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-21K00851/21K00851seika.pdf

- 新宮党 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%AE%AE%E5%85%9A

- 新宮党粛清(天文二十三年十一月一日) http://www.m-network.com/sengoku/data2/tenbun231101.html

- 尼子晴久は、なぜ親族の新宮党を粛清したのか?【戦国武将の話】 - ラブすぽ https://love-spo.com/article/busyo10/

- 尼子一族盛衰記 - 安来市観光協会 https://yasugi-kankou.com/amagoitizokuseisuiki/

- 尼子晴久の新宮党粛清の真相は? | ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/yorons/192

- 尼子家の「御一家再興」戦争と山中幸盛 - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/event/plusonline/online2.data/1kou.pdf

- 山陰の城館跡 - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/event/saninshisekigaidobook.data/GuidebookNo.1_2021.pdf

- 月山富田城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%B1%B1%E5%AF%8C%E7%94%B0%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 尼子盛衰記を分かりやすく解説 - 安来市観光協会 https://yasugi-kankou.com/amagokaisetsu/

- 月山富田城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.gassantoda.htm

- 宇山久兼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%B1%B1%E4%B9%85%E5%85%BC

- 【伯耆国古城跡図録】 法勝寺城 https://shiro-tan.jp/castle-saihaku-hossyouji.html

- 尼子誠久とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E8%AA%A0%E4%B9%85

- 尼子誠久 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E8%AA%A0%E4%B9%85