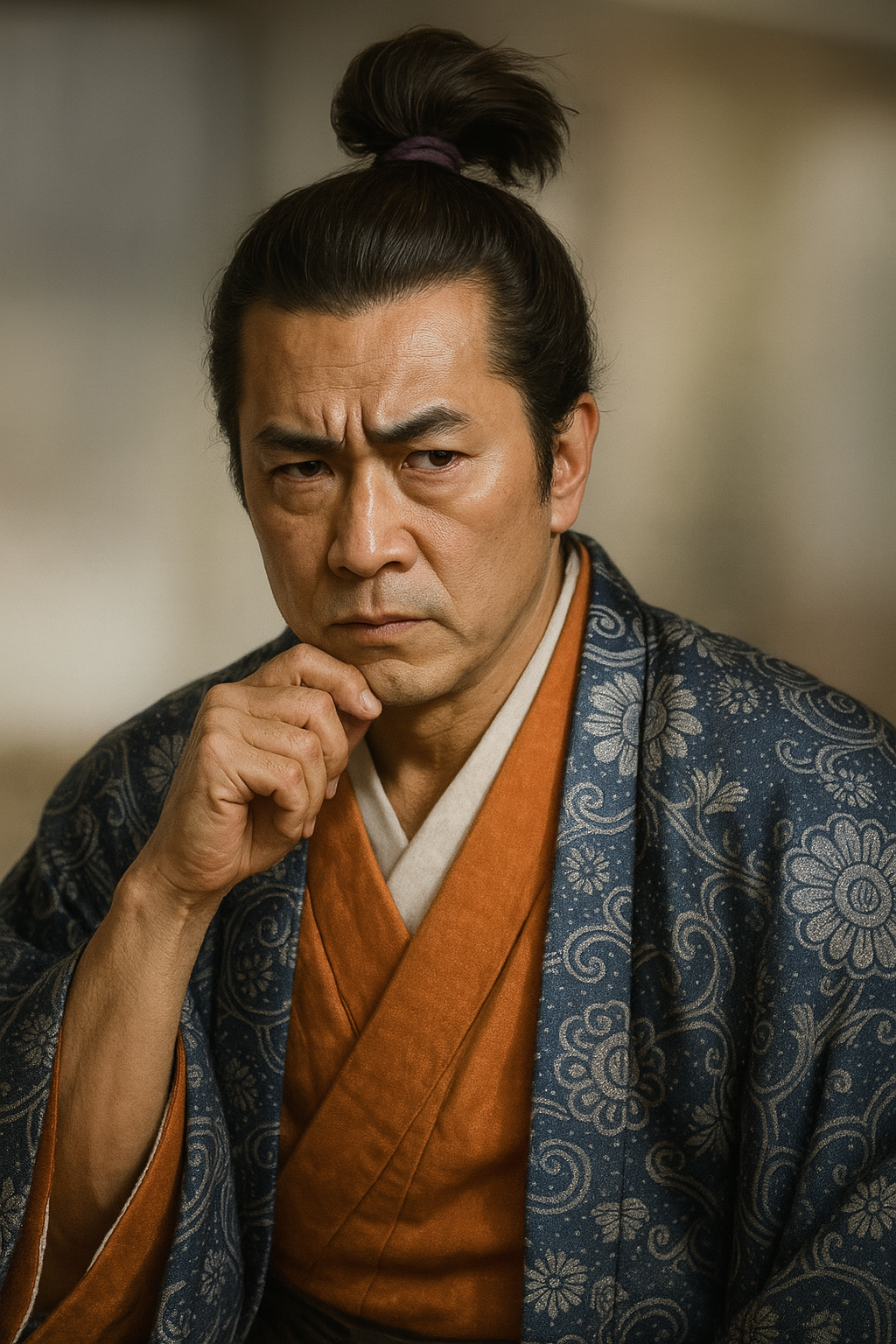

中村惟冬

肥後阿蘇家臣の中村惟冬は、矢崎城代として島津氏の侵攻を迎え撃ち、壮絶な討死を遂げた。その忠節を悼み、遺族が植えた「一心行の大桜」は、今も忠臣の記憶を伝える。

肥後国人 中村惟冬 ― 忠節に散った生涯と、今に続く鎮魂の桜 ―

序章:記録と伝承にみる中村惟冬

日本の戦国時代、数多の武将が歴史の奔流にその名を刻み、あるいは名もなく消えていった。肥後国(現在の熊本県)の阿蘇家に仕えた中村惟冬(なかむら これふゆ)もまた、そうした武将の一人である。彼の名は、阿蘇家の家臣として矢崎城(やざきじょう)の城代を務め、南九州の覇者・島津氏の侵攻を迎え撃ち、壮絶な討死を遂げたという、戦国武将としての一つの典型的な生涯と共に記録されている 1 。

しかし、中村惟冬の物語は、戦場での死をもって終わりはしない。彼の死後、その菩提を弔うために故郷に植えられた一本の桜が、400年以上の時を経て「一心行(いっしんぎょう)の大桜」として知られ、今なお多くの人々の心を惹きつけている 2 。この桜の存在が、一地方武将に過ぎなかったはずの惟冬の名を、歴史の記録を超えて現代にまで語り継がせる稀有な事例となっている。

本報告書は、軍記物や断片的な史料に残された「武将・中村惟冬」の姿と、南阿蘇の地に深く根ざした「伝承の中の惟冬」という二つの側面を架橋し、その人物像と歴史的意義を多角的に解明することを目的とする。彼の生涯と死、そしてその後に続く鎮魂の物語を丹念に追うことで、戦国という時代の非情さと、その中で貫かれた忠義、そして時を超えて受け継がれる記憶の形を明らかにしていく。

第一章:中村惟冬の出自と阿蘇家における立場

中村惟冬という人物の実像に迫るためには、まず彼が何者であり、主家である阿蘇家の中でどのような地位を占めていたのかを解き明かす必要がある。彼に残された複数の呼称や役職は、その人物像を立体的に浮かび上がらせるための重要な手がかりとなる。

第一節:その名が示すもの ― 峯、中村、伯耆守、そして「惟」の字

中村惟冬は、史料によって様々な名で呼ばれている。これらの呼称を分析することは、彼の出自や社会的地位を理解する上で不可欠である。

彼は「中村一太夫(いちだゆう)」という通称で呼ばれることがある 5 。これは、後述する綱田城主「中村二太夫」との関係性を示唆するもので、彼らが兄弟、あるいは近しい一族であった可能性が高いことを物語る。「中村」という姓は、肥後国において古くから勢力を持った菊池氏の一族に連なる場合があり、惟冬もまた肥後の伝統的な武士団の系譜に連なる人物であったことが推測される 1 。

一方で、彼は「峯 伯耆守 惟冬(みね ほうきのかみ これふゆ)」とも称されている 2 。「峯(みね)」は、彼の本拠地であった阿蘇南郷の峯村(現在の熊本県阿蘇郡南阿蘇村中松)に由来する名乗りであり、彼がその土地に根ざした国人領主であったことを示している 6 。「伯耆守(ほうきのかみ)」は、朝廷から正式に与えられた官職ではなく、戦国武将が自らの権威と格式を示すために自称した受領名(官途名)である。これにより、彼が単なる一兵卒ではなく、一定の社会的地位を持つ武将として認識されていたことがわかる 3 。

そして最も重要なのが、彼の名乗りである「惟冬」に含まれる「惟」の字である。これは、主君である阿蘇大宮司家の当主が代々用いた諱(いみな)の一字(偏諱)を拝領したものである可能性が極めて高い。事実、当時の阿蘇家当主は阿蘇惟将(これまさ)、その弟は惟種(これたね)であり、家臣に「惟」の字を与えることは、その人物への格別の信頼と、強固な主従関係を象徴するものであった 7 。

これらの呼称を統合すると、中村惟冬の多層的な人物像が浮かび上がってくる。すなわち、①「峯」という地名を名乗る土着の領主であり、②「中村」という肥後の武士団の系譜に連なり、③「伯耆守」を称する格式ある武将であり、そして何よりも④「惟」の字を拝領した阿蘇家の忠臣であった。これらは、彼が一人の人間の中に、地域社会、武家社会、そして主家との関係性という複数のアイデンティティを保持していたことを示している。

第二節:阿蘇家中枢における役割 ― 矢崎城代という重責

中村惟冬が阿蘇家中において、単なる一国人領主にとどまらない重要な存在であったことは、彼にまつわる逸話と、その役職から明らかである。

利用者より提供された情報によれば、阿蘇家の重臣であった甲斐親宣(かい ちかのぶ、甲斐宗運の父)が病のために出仕しなかった際、惟冬は「親宣がいないと会議が進まない」と嘆いたという。この逸話が事実であるならば、惟冬が阿蘇家の中枢で開かれる評定(軍議や政策決定の会議)に参加するほどの地位にあったことを強く示唆している 9 。これは、彼が武勇だけでなく、家中における発言権も有する重臣の一人として遇されていたことの証左と言える。

彼の阿蘇家における重要性を最も明確に示すのが、矢崎城の城代(あるいは城主)という役職である 1 。矢崎城は、宇土半島に位置し、宇土城、田平城(綱田城)と共に「宇土三古城」の一つに数えられる戦略的要衝であった 1 。この地域は、南方から肥後中央部へ侵攻しようとする勢力に対する最前線であり、特に島津氏の北上が脅威となる中で、その防衛上の価値は計り知れないものがあった。かつては名和氏の家臣であった東氏が守っていたこの城を、阿蘇家臣である中村惟冬に任せたという事実は、彼に対する主君・阿蘇惟将の絶大な信頼を物語っている 10 。

したがって、矢崎城代への任命は、単なる一役職ではなく、阿蘇家の対島津防衛戦略の根幹をなす最重要拠点を託されたことを意味する。評定への参加を示す逸話と合わせ考えると、中村惟冬は、阿蘇家の命運を左右する防衛線の責任者であり、武勇と忠誠心、そして政治的判断力を兼ね備えた、信頼の厚い重臣であったと結論づけられる。

第二章:時代背景 ― 巨大勢力の狭間で揺れる阿蘇家

中村惟冬の運命を理解するためには、彼が生きた天正年間中期の肥後国が置かれていた、極めて厳しい国際情勢を把握する必要がある。彼の死は、一個人の悲劇であると同時に、巨大勢力の狭間で翻弄される小国の苦悩を象徴する出来事であった。

第一節:斜陽の阿蘇家と大黒柱・甲斐宗運

戦国時代末期、肥後国を本拠とする阿蘇氏は、北の豊後国を支配する大友氏、西の肥前国から勢力を伸ばす龍造寺氏、そして南の薩摩国から九州統一を目指す島津氏という、三大勢力に囲まれて存亡の危機に瀕していた 7 。

この絶体絶命の状況下で、阿蘇家の独立を支えていたのが、当主・阿蘇惟将と、その懐刀である重臣・甲斐宗運(かい そううん、本名:親直)であった 7 。宗運は「生涯六十戦無敗」と謳われた稀代の智将であり、卓越した武略と巧みな外交手腕を駆使して、周辺大名と渡り合い、かろうじて阿蘇家の領国を維持していた 11 。

しかし、中村惟冬が戦死した天正8年(1580年)の時点では、宗運は健在であったものの、島津氏の圧力は日に日に増大し、阿蘇家の屋台骨はすでに大きく軋んでいた。そしてこの後、阿蘇家は決定的な悲劇に見舞われる。天正11年(1583年)に当主・阿蘇惟将が、翌天正12年(1584年)には後を継いだ弟の惟種、そして阿蘇家最後の大黒柱であった甲斐宗運までもが相次いでこの世を去ったのである 8 。指導者層を一挙に失った阿蘇氏は、これ以降急速に弱体化し、天正13年(1585年)には島津軍の本格的な侵攻の前に本拠地を追われ、事実上の滅亡へと至る 8 。

この文脈において、天正8年の中村惟冬の戦死と矢崎城の陥落は、単なる一戦闘の敗北以上の意味を持つ。それは、阿蘇家の防衛網に開けられた最初の、そして致命的な突破口であった。彼の死は、阿蘇家が崩壊へと向かう衰亡の序曲であり、その後の指導者たちの相次ぐ死へと連なる、悲劇の始まりを告げる出来事だったのである。

第二節:島津氏の肥後侵攻戦略

天正8年(1580年)10月、島津義久は肥後国の隈元(現在の熊本市周辺)および宇土方面へ大軍を派遣した 5 。この軍事行動は、場当たり的なものではなく、肥後国全体を平定するための周到な戦略に基づいていた。

島津軍の直接的な目標は、宇土半島に勢力を持つ名和氏や城氏を攻撃することであったが、その真の狙いは、彼らの背後に控え、肥後中北部に広大な領地を持つ阿蘇氏の勢力を削ぎ落とすことにあった。宇土半島は肥後中央平野への玄関口であり、ここを制圧することは、阿蘇領と肥後南部を分断し、阿蘇氏を孤立させる上で極めて重要な意味を持っていた。

この大戦略の中で、具体的な攻略目標として選ばれたのが、阿蘇氏の勢力下にあった矢崎城と綱田城であった。島津軍は、これら二つの城を同時に攻撃することで、阿蘇方の連携を断ち、宇土半島における橋頭堡を確実に確保しようとした。中村惟冬は、この九州の勢力図を塗り替えようとする島津氏の巨大な戦略の前に、阿蘇家の忠臣として立ちはだかることになったのである。

第三章:矢崎城の攻防 ― 忠臣の最期

天正8年(1580年)10月、宇土半島を舞台に繰り広げられた矢崎城の攻防戦は、中村惟冬の生涯のクライマックスであり、本報告書の中核をなす部分である。この戦いの詳細を再現し、彼の最期が持つ意味を掘り下げる。

第一節:対峙する両軍 ― 精鋭対孤塁

この戦いにおける両軍の陣容は、当初から勝敗が明らかであるかのような、圧倒的な戦力差を示していた。

攻撃側である島津軍は、この戦いを肥後攻略の重要な一歩と位置づけ、まさに必勝を期す布陣で臨んだ。矢崎城の攻略部隊を率いたのは、新納忠元(にいろ ただもと)、鎌田政年(かまだ まさとし)、伊集院久治(いじゅういん ひさはる)といった、島津家屈指の猛将たちであった 5 。特に新納忠元は、島津義弘の家老級の重臣であり、数々の戦で武功を挙げた歴戦の将である。さらに、隣接する綱田城にも、同じく義弘の家老である川上忠智(かわかみ ただとも)や、佐多久政(さた ひさまさ)といった実力者が投入された 5 。この将軍たちの顔ぶれは、島津方がこの宇土半島北部の制圧に、いかに大きな戦略的価値を見出していたかを如実に物語っている。これは単なる前哨戦ではなく、方面の完全制圧を目的とした総力戦であった。

対する守備側は、まさに孤塁を守るに等しい状況であった。矢崎城を守るのは中村一太夫(惟冬)、そして綱田城を守るのは中村二太夫 5 。彼らが率いる兵力は限られており、中村惟冬は、当代一流の将軍たちが率いる大軍を、援軍の当てもない城で迎え撃つという、極めて絶望的な状況に置かれていたのである。

第二節:二城の攻防と分かれた明暗

島津軍の猛攻は、天正8年(1580年)10月15日に火蓋が切られた。結果は迅速かつ残酷であった。

同日、矢崎城は島津軍の圧倒的な攻撃の前に遂に落城。城主である中村惟冬は、最後まで抵抗を続けた後、城と運命を共にし、自害して果てた 1 。城兵もまた、その多くが討ち死にしたと伝えられている 1 。

翌10月16日、矢崎城陥落の報が伝わったか、あるいは抗戦の不利を悟ったか、隣の綱田城も落城する。しかし、その結末は矢崎城とは対照的であった。城主の中村二太夫は、城を明け渡すことを決断し、阿蘇氏の本拠地へと退去したのである 5 。

この二つの城で起きた攻防の結果は、以下の表に集約される。

|

表1:天正8年 宇土郡北部における島津・阿蘇の攻防 |

|

城名 |

|

矢崎城 |

|

綱田城 |

この表が示すのは、ほぼ同時に、近しい関係にあったであろう二人の「中村」が、全く異なる選択をしたという事実である。この明暗を分けた理由は、今となっては特定できない。矢崎城の玉砕が綱田城の無血開城を促したのかもしれないし、あるいは二人の武将の死生観や、島津方との交渉の有無といった要因が絡んでいた可能性もある。

しかし、結果として中村惟冬の選択が持つ意味は、極めて重いものとなった。綱田城の事例は、彼にとって「開城して退去する」という道も、選択肢として存在し得たことを示唆している。それにもかかわらず彼が自害を選んだのは、それが単なる敗北の結果ではなく、武士としての名誉と主君への忠節を命をもって示すという、積極的で強い意志に基づいた行動であったことを物語る。彼の死は、敗北の中にも阿蘇家臣としての気概と誇りを最後まで貫き通した、象徴的な行為として昇華され、後世に「忠臣」としての名を残す最大の要因となったのである。

第四章:遺された者たちと「一心行の大桜」の伝承

中村惟冬の物語は、戦場での死で終わらない。むしろ、彼の死後に始まった遺族による鎮魂の営みこそが、彼の名を不朽のものにした。ここでは、戦記の世界から、鎮魂と記憶の物語へと焦点を移す。

第一節:「一心」の祈り ― 菩提樹の誕生

矢崎城で夫であり父である中村惟冬が戦火に散った後、彼の室(妻)と嫡男は、数少ない家臣に守られながら、故郷である阿蘇南郷の峯村(現在の南阿蘇村中松)へと落ち延びた 2 。戦乱の世において、敗将の家族が辿る運命は過酷なものが常であったが、彼らは無事に故郷の土を踏むことができた。

故郷に戻った彼らは、戦場で非業の死を遂げた惟冬と、彼と共に討死した一族郎党の御霊を弔うため、一心に仏道修行に励んだと伝えられている。そして、その祈りの証として、墓所の傍らに一本の山桜の苗木を植えた。この、遺族が「一心に行をおさめた」という逸話こそが、後に大樹へと成長する桜が「一心行」と名付けられた由来である 2 。

この桜の樹齢は、現在およそ400年と推定されており 4 、惟冬が没した天正8年(1580年)からそう遠くない時期に植えられたとする伝承の信憑性を、植物学的な見地からも裏付けている。この植樹という行為は、単に墓標を立てるという以上の意味を持っていた。それは、戦という暴力の連鎖に対し、祈りと生命の再生(桜)という、全く異なる価値観で応えようとする、遺された者たちの平和への強い意志の表れと解釈できる。戦国の物語が「死」で完結するのではなく、「生と祈り」へと転換する、極めて感動的で重要な瞬間がここにある。

第二節:時を超えた守り人 ― 現代に続く血脈

一心行の大桜は、その後の400年以上の歳月の中で、幾度もの試練に見舞われた。昭和初期には落雷によって幹が6本に裂け、平成16年(2004年)には大型台風の直撃によって主幹の一部が折れるという大きな被害を受けた 6 。しかし、その都度、桜は驚異的な生命力で生き延び、春には見事な花を咲かせ、多くの人々を魅了し続けてきた。

そして、この物語において最も特筆すべきは、この大桜と、その傍らにある中村惟冬の墓所が、現代に至るまで、彼の直系の子孫によって所有され、代々大切に守り続けられているという事実である 6 。

これは極めて稀有な事例と言える。多くの戦国武将が、家の断絶や時代の変遷の中で歴史の彼方に忘れ去られていくのに対し、中村惟冬の記憶は、「子孫」という血脈と、「桜」という生命体という、二つの「生きている証」によって、途切れることなく現代にまで受け継がれてきた。子孫にとって、この桜を守り続けることは、単なる財産管理ではなく、400年以上前に忠義に散った先祖の魂を慰め、その物語を後世に伝えるという、一族のアイデンティティそのものとなっている。

中村惟冬の歴史的価値は、戦場での一瞬の活躍にあるのではない。むしろ、彼の死がきっかけとなり、遺された家族の深い愛情が「一心行の大桜」という比類なき鎮魂のモニュメントを生み出し、その物語が子孫によって守られ、語り継がれてきたという、この永続的な追悼の営みそのものにある。彼は、その死によって、子孫に400年以上続く「役割」を与えた。彼の遺産は、領地や財産ではなく、「記憶と鎮魂の物語」そのものであり、これこそが彼の名を不朽にした最大の要因なのである。

終章:中村惟冬という武将の歴史的評価

本報告書で詳述してきた中村惟冬の生涯と、その死後に続く物語を総括し、彼の歴史的評価を以下に論じる。

第一に、惟冬は巨大勢力の論理によって翻弄され、滅びていった数多の地方国人領主の悲劇を象徴する人物である。彼の死は、島津氏の九州統一という大きな歴史のうねりの中で起きた一つの出来事に過ぎないかもしれない。しかし、その背後には、自らの土地と主家を守るために必死に抵抗し、そして力尽きていった無数の武士たちの姿が重なる。彼の生涯は、戦国乱世の非情さと、そこに生きた人々の苦悩を我々に伝えている。

第二に、彼は「忠義」の体現者として評価される。主家である阿蘇家が最も苦しい時期に、その最前線である矢崎城で命を賭して戦い、潔く散った彼の生き様は、特に近世以降に理想化された武士道徳における「忠臣」の姿と見事に合致する。開城という選択肢があったにもかかわらず、自害を選んだ彼の決断は、単なる敗北ではなく、主君への忠誠を最後まで貫くという確固たる意志の表明であった。

しかし、最終的に中村惟冬を歴史上、特異な存在たらしめているのは、彼の戦功や政治的手腕ではない。それは、彼の壮絶な死と、それを悼む遺族の深い愛情が「一心行の大桜」という、他に類を見ない生きたモニュメントを生み出した点にある。そして、その桜をめぐる物語が人々の心を打ち、400年以上にわたって語り継がれ、今なお彼の子孫によって守られているという事実である。

中村惟冬は、戦いの記憶が、鎮魂の物語へと昇華される過程を見事に体現した、稀有な歴史上の人物である。彼の名は、もはや古文書や戦記の中の一行に留まらない。春ごとに満開の花を咲かせる大桜と共に、その忠義と、彼を想う人々の祈りの記憶は、今も肥後の地に生き続けているのである。

引用文献

- 矢崎城 宇城市 城 - 近くの城址 http://shiroiku.html.xdomain.jp/kumamoto/yazaki.htm

- 一心行の大桜 https://niemonbridge.com/kumamoto/hakusui/dotyu/issingyo.html

- 一心行の大桜 - 施設情報 / 南阿蘇村ホームページ https://www.vill.minamiaso.lg.jp/dynamic/info/pub/detail.aspx?c_id=29&id=4

- 一心行の大桜 - 南阿蘇鉄道 https://www.mt-torokko.com/sightseeing/oozakura/

- 肥後国の戦火、島津と龍造寺のはざまで/戦国時代の九州戦線、島津四兄弟の進撃(5) https://rekishikomugae.net/entry/2022/11/15/170520

- 一心行の大桜 https://my10.jp/kyushu/kumamoto/isshingyo-great-cherry-blossoms.php

- 阿蘇惟将 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E8%98%87%E6%83%9F%E5%B0%86

- 阿蘇氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E8%98%87%E6%B0%8F

- 甲斐亲宣- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E7%94%B2%E6%96%90%E8%A6%AA%E5%AE%A3

- 矢崎城(熊本県宇城市)の詳細情報・口コミ | ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/9689

- 甲斐 宗運【前編】 | 偉人伝 | 旅ムック.com 熊本 https://kumamoto.tabimook.com/greate/detail/26

- 甲斐 宗運【後編】 | 偉人伝 | 旅ムック.com 熊本 https://kumamoto.tabimook.com/greate/detail/27

- それが阿蘇惟長である。 https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/31620.pdf

- 川上忠智- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%B7%9D%E4%B8%8A%E5%BF%A0%E6%99%BA

- 一心行の大桜(熊本県/南阿蘇村)のアクセス・営業時間・料金情報|るるぶ&more. https://rurubu.jp/andmore/spot/80040384

- 戦国の世に散った武将を偲ぶ菩提樹。子孫代々守り続けてきた見事な山桜。[一心行の大桜/熊本県南阿蘇村] | ONESTORY https://www.onestory-media.jp/post/?id=1764