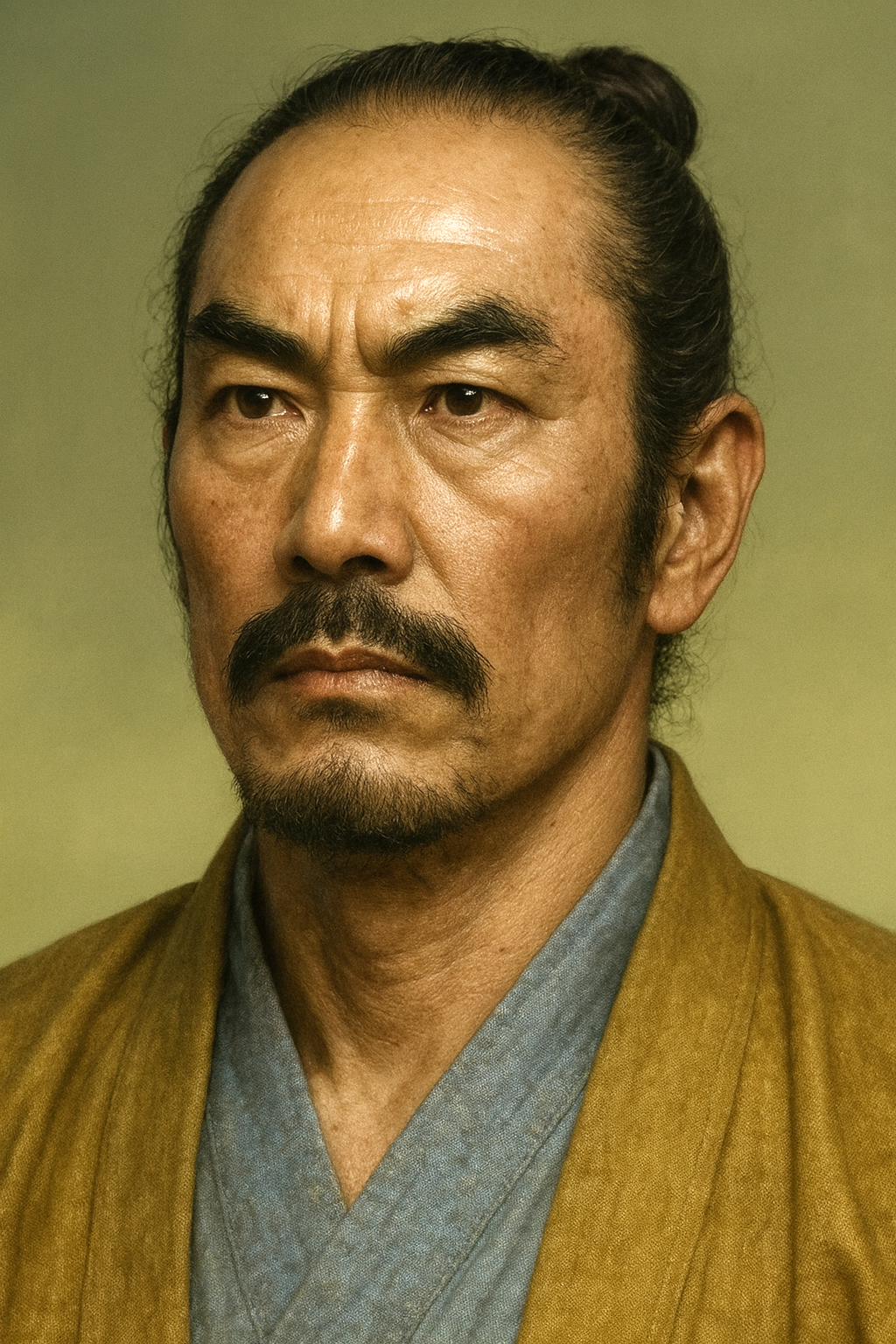

亘理宗元

亘理宗元は伊達稙宗の十二男。天文の乱で兄の死により亘理氏を継承。伊達晴宗・輝宗・政宗の三代に仕え、対相馬戦線の指揮や最上氏との和平交渉で活躍。涌谷伊達家の祖となり、仙台藩重臣として家名を残した。

伊達家宿老 亘理宗元 - 奥羽の動乱を生き抜いた智勇の生涯

序章:伊達家一門の重鎮、亘理宗元とは何者か

戦国時代の奥羽、そこは数多の豪族が興亡を繰り返し、絶え間ない緊張と動乱に明け暮れた地であった。この激動の時代において、伊達家は次第にその勢力を拡大し、南奥羽の覇者として君臨するに至る。その栄光の歴史は、独眼竜として後世に名を馳せる伊達政宗の活躍によって象徴されることが多い。しかし、その華々しい覇業は、政宗一人の力によって成し遂げられたものではない。彼の祖父・晴宗、父・輝宗、そして政宗自身の三代にわたり、伊達家の屋台骨を支え続けた宿老たちの存在を抜きにしては語れない。その中でも、伊達家一門の重鎮として軍事・外交の両面で比類なき功績を残しながらも、政宗の影に隠れがちな一人の武将がいる。それが、本報告書で詳述する亘理兵庫頭元宗(わたり ひょうごのかみ もとむね)である 1 。

亘理宗元は、伊達家第14代当主・伊達稙宗の十二男として生まれながら、運命の悪戯によって外祖父の家である亘理氏の家督を継ぐこととなった人物である 1 。彼の生涯は、伊達家の内訌「天文の乱」において敗者側に与するという逆境から始まった。しかし、彼はその出自と能力を巧みに活かし、兄・伊達晴宗、甥・輝宗、そして大甥・政宗という三代の当主から絶大な信頼を勝ち得ていく。対相馬戦線の司令官として、あるいは最上家との和平交渉の使者として、その智勇は奥羽の政治情勢に大きな影響を与えた。

さらに、彼の歴史的重要性は、彼一代の活躍に留まらない。彼が伊達家の血と亘理家の伝統を融合させて築き上げた家は、のちに仙台藩一門筆頭格の「涌谷伊達家」として、江戸時代を通じて藩政に重きをなすことになる 2 。伊達宗家からの養子という立場でありながら、伊達家の権力構造の中に確固たる地位を築き、後世に続く名門の礎となった宗元の生涯は、戦国武将の生存戦略、そして近世大名家の支配体制構築の過程を考察する上で、極めて示唆に富む事例と言えよう。

本報告書は、これまで断片的に語られることの多かった亘理宗元の生涯を、現存する史料を丹念に紐解き、再構築することを目的とする。彼の出自から家督相続の経緯、伊達家宿老としての具体的な功績、そして晩年に至るまでの軌跡を詳細に追う。さらに、その行動の背後にあった政治的・戦略的意図を分析し、彼が果たした歴史的役割を多角的に解明することで、伊達家四代を支えた智勇兼備の武将、亘理宗元の実像に迫るものである。

【表1:亘理宗元 生涯年表】

|

西暦 |

和暦 |

宗元の年齢 |

伊達家当主 |

宗元の動向・出来事 |

関連する奥羽・中央の出来事 |

|

1530年 |

享禄3年 |

0歳 |

稙宗 |

伊達稙宗の十二男として誕生。幼名は乙松丸 1 。 |

|

|

1542年 |

天文11年 |

13歳 |

稙宗 |

|

伊達稙宗・晴宗父子が対立し、天文の乱が勃発 5 。 |

|

1543年 |

天文12年 |

14歳 |

稙宗 |

3月、亘理氏の養嗣子であった同母兄・綱宗が懸田城攻防戦で戦死。これにより宗元が亘理氏の跡取りとなる 2 。 |

|

|

1548年 |

天文17年 |

19歳 |

晴宗 |

天文の乱終結後、正式に亘理氏の家督を相続。亘理郡・伊具郡などを領する 1 。 |

天文の乱が晴宗方の勝利で終結。稙宗は丸森城へ隠居 8 。 |

|

1552年 |

天文21年 |

23歳 |

晴宗 |

兄・晴宗の命で上洛。武田信虎と知遇を得て佩刀「綱広」を贈られる 1 。 |

|

|

1564年 |

永禄7年 |

35歳 |

輝宗 |

|

伊達晴宗が隠居し、甥の輝宗が家督を継承 5 。 |

|

1570年 |

永禄13年 |

41歳 |

輝宗 |

4月、伊達家家臣・中野宗時の討伐に参加。逃亡する宗時らを迎撃し、功により加増される 1 。 |

|

|

1574年 |

天正2年 |

45歳 |

輝宗 |

最上家の内乱(天正最上の乱)に伊達軍として出陣。9月、最上氏重臣・氏家守棟と和平交渉を行い、和睦を成立させる 1 。 |

|

|

1578年 |

天正6年 |

49歳 |

輝宗 |

輝宗の越後介入に伴い、対相馬戦線の指揮を一任される 1 。 |

越後で御館の乱が勃発。 |

|

1584年 |

天正12年 |

55歳 |

政宗 |

子・重宗と共に金山城・丸森城を相馬氏から奪還 3 。 |

輝宗が隠居し、大甥の政宗が家督を継承。 |

|

1585年 |

天正13年 |

56歳 |

政宗 |

人取橋の戦いに従軍。政宗の本陣を守り奮戦する 2 。 |

|

|

1590年 |

天正18年 |

61歳 |

政宗 |

葛西大崎一揆の鎮圧に従軍。佐沼城攻めで政宗に代わり指揮を執るが負傷 3 。 |

豊臣秀吉が小田原征伐を行い、天下を統一。 |

|

1591年 |

天正19年 |

62歳 |

政宗 |

伊達家の岩出山移封に伴い、遠田郡涌谷城へ移され8,850石を領する 2 。 |

|

|

1594年 |

文禄3年 |

65歳 |

政宗 |

6月19日、遠田郡大貫にて病死。享年65 1 。 |

|

第一章:出自と家督相続 - 運命を分けた天文の乱

亘理宗元の生涯を理解する上で、彼の出自、すなわち伊達家の血を引きながらも亘理家を継ぐに至った複雑な経緯を解き明かすことは不可欠である。彼の運命は、戦国期奥羽の巨大勢力であった伊達家の拡大戦略と、その内部で勃発した大乱によって、大きく左右されることとなる。

第一節:亘理氏の源流と伊達氏との関係

亘理氏は、その源流を遡れば、関東の名門・桓武平氏千葉氏に辿り着く。鎌倉幕府の創設に多大な貢献をした千葉介常胤(ちばのすけつねたね)の三男・武石三郎胤盛(たけいし さぶろう たねもり)がその祖である 11 。胤盛は、文治5年(1189年)の源頼朝による奥州合戦において軍功を挙げ、その恩賞として陸奥国の亘理郡、伊具郡、宇多郡を拝領した 13 。その後、子孫がこの地に土着し、本拠地の名を取って「亘理氏」を称するようになったと伝えられている 13 。この出自は、亘理氏が単なる在地土豪ではなく、鎌倉時代以来の由緒と家格を持つ武士団であったことを示している。

しかし、室町時代から戦国時代にかけて、奥羽では伊達氏が急速に勢力を拡大していく。伊達氏は亘理氏と同様に鎌倉御家人を祖とするが、南北朝の動乱期に乗じて周辺地域へ進出し、陸奥探題・大崎氏を凌ぐほどの力を持つに至った 15 。この伊達氏の膨張の過程で、周辺の国人領主たちは、滅亡か臣従かの選択を迫られる。亘理氏もその例外ではなく、第15代当主・亘理宗元(本稿の主題である元宗の養父の父)の代に、伊達家第14代当主・伊達稙宗の麾下に入ったとされる 14 。これは、戦国期奥羽における勢力図の変動の中で、中小領主が巨大な権力構造に組み込まれていく典型的な姿であった。

第二節:伊達稙宗の子としての誕生

亘理氏が伊達氏の支配体制に組み込まれる中で、両家の関係を決定的にしたのが政略結婚であった。亘理氏第16代当主・亘理宗隆(わたり むねたか)には男子がおらず、跡継ぎ問題に悩んでいた 7 。そこで宗隆は、娘を伊達稙宗の側室として差し出し、その間に生まれた子を自らの養嗣子として迎えるという策を講じた 7 。

この稙宗と宗隆の娘との間に生まれたのが、兄の綱宗(つなむね)と、弟の乙松丸(おとまつまる)、すなわち後の亘理宗元である 1 。享禄3年(1530年)、稙宗の十二男として生を受けた宗元は、生まれながらにして伊達家と亘理家、二つの家の血を引く存在であった 1 。この血脈の交錯は、伊達氏にとっては亘理氏という有力国人を完全に自らの影響下に置くための巧妙な布石であり、亘理氏にとっては伊達家という巨大な後ろ盾を得て家名を存続させるための、ぎりぎりの選択であった。

第三節:天文の乱と運命の転換

宗元の人生が劇的に動き出すのは、天文11年(1542年)に勃発した伊達家最大の内乱「天文の乱(洞の乱)」である 5 。この乱は、当主・伊達稙宗が三男・実元(さねもと)を越後守護・上杉定実の養子に入れようとしたことに端を発する 5 。この養子縁組には精鋭の家臣団を随行させる計画であったため、伊達家の力が削がれることを恐れた嫡男・晴宗が、中野宗時ら譜代の重臣たちと共に父・稙宗を幽閉するというクーデターに打って出たのである 9 。

この父子の対立は伊達家内に留まらず、稙宗が築き上げた広範な姻戚関係を通じて、相馬氏、蘆名氏、田村氏といった南奥羽の諸大名を巻き込む6年にも及ぶ大乱へと発展した 5 。この未曾有の内乱において、亘理氏は養父・宗隆と共に、実父である伊達稙宗方に与した 7 。当時、亘理家の家督を継ぐはずだったのは、宗元の同母兄であり、宗隆の養嗣子となっていた綱宗であった 7 。

しかし、天文12年(1543年)3月、稙宗方の重要拠点であった懸田城(かけだじょう)を巡る攻防戦において、悲劇が起こる。養嗣子・綱宗が、この戦いで討死してしまったのである。享年わずか16歳であった 7 。後継者を失った亘理家は、急遽、その弟である乙松丸、すなわち宗元を新たな跡取りとして迎えることを決断した 1 。これは、14歳の少年であった宗元自身の意思とは無関係に、戦乱という外的要因と、伊達・亘理両家の家門存続という都合によって、彼の運命が決定づけられた瞬間であった。

第四節:乱の終結と新たな秩序

6年以上にわたって南奥羽を焦土と化した天文の乱は、当初優勢であった稙宗方から蘆名氏などが離反し、次第に晴宗方が有利となっていった 9 。そして天文17年(1548年)、将軍・足利義輝の仲介もあり、両者は和睦。稙宗は家督を晴宗に譲り、伊具郡の丸森城へ隠居することで乱は終結した 8 。

これにより、亘理宗元は極めて困難な立場に置かれることになった。彼は勝利した晴宗の実の弟でありながら、敗軍の将となった父・稙宗の子であり、かつ乱を通じて一貫して敵方であった亘理家の後継者なのである。しかし、乱の終結後、宗元は粛清されることなく、正式に亘理家の家督を相続することが認められた 2 。この時点での所領は、本拠地である亘理郡の20か村に加え、伊具郡の6か村、名取郡の長谷村であったと記録されている 1 。

この一見不可解な処遇の裏には、乱後の領国統治に苦慮する晴宗の、極めて戦略的な判断があったと考えられる。天文の乱によって伊達家の勢力は著しく減退し、特に旧稙宗方であった相馬氏との対立は、乱後も継続していた 8 。宗元が継いだ亘理領は、その宿敵・相馬領との国境に位置する最前線である。この軍事的な要衝を、全くの他人に任せるよりも、伊達の血を引く実の弟に統治させる方が、晴宗にとっては遥かに安全かつ合理的であった。つまり、宗元の家督相続は、晴宗からの温情というよりも、乱後の伊達領国を再編し、安定させるための冷徹な政治判断の結果だったのである。

一方で、宗元にとってこの経験は、彼の生涯を方向づける原点となった。敗者側からの再出発という「負い目」は、彼に伊達家への揺るぎない忠誠を誓わせ、その後の輝かしい軍功と功績を通じて、自らの存在価値を証明し続けるための強い動機となったに違いない。天文の乱は、宗元に兄の死という悲劇と、家督相続という機会を同時にもたらし、彼を奥羽の歴史の表舞台へと押し出したのである。

【表2:亘理宗元 関係人物相関図】

第二章:亘理城主としての基盤構築

天文の乱という大動乱を乗り越え、亘理家の家督を継いだ宗元は、若き領主として自らの支配基盤を固める作業に着手する。それは、新たな居城の建設による権威の確立、中央政界との関係構築、そして次代の主君・輝宗の下での軍功という、多角的な取り組みによって進められた。この時期の活動は、彼が単なる武辺者ではなく、政治・外交・経済の各分野で優れた能力を発揮する、近代的な領主であったことを示している。

第一節:新拠点・亘理城の築城

家督を相続した宗元が最初に行った重要な事業の一つが、新たな居城の建設であった。それまで亘理氏が本拠としていたのは小堤城(おづつみじょう、現在の亘理町大雄寺付近)であったが、宗元はこの城の北東に新たな城を築き、そこへ拠点を移した 1 。この新城は、その地形が牛の臥せた姿に似ていることから「臥牛城(がぎゅうじょう)」とも呼ばれ、後の亘理要害の基礎となった 21 。

この移転と築城には、複数の意図があったと考えられる。第一に、 政治的な意図 である。伊達家から来た新城主として、旧来の亘理氏家臣団が根付く小堤城から物理的に距離を置くことは、自らの権威を刷新し、新しい支配体制の始まりを内外に視覚的に示す効果があった 23 。第二に、

軍事的な意図 である。亘理領は相馬領との最前線であり、常に軍事的な緊張に晒されていた。新たな亘理城は、対相馬戦線をより強く意識した、防御的かつ戦略的な立地に選定された可能性が高い 21 。

そして第三に、 経済的な意図 が見逃せない。亘理の地は阿武隈川の河口域に位置し、古くから水運の要衝であった 26 。新城の建設は、この地域の中心に新たな政治・軍事拠点を据えることで、阿武隈川河口の湊(荒浜湊など)の支配権を強化し、水運がもたらす経済的利権を確実に掌握する狙いがあったと考えられる 28 。このように、亘理城の築城は、宗元が領国を総合的に経営する視点を持っていたことを示す象徴的な事業であった。

第二節:中央との繋がり - 上洛と武田信虎との邂逅

宗元の視野は、自らの領国だけに留まらなかった。天文21年(1552年)、23歳の宗元は、当主である長兄・伊達晴宗の命を受けて上洛する 1 。この上洛は、天文の乱によって低下した伊達家の権威を回復し、室町幕府や中央の有力者との関係を再構築するための重要な外交任務であった。晴宗が、若き弟である宗元をその大役に抜擢したことは、彼への信頼の厚さを物語っている。

この京都滞在中、宗元は意外な人物との邂逅を果たす。甲斐を追放され、京に滞在していた元国主・武田信虎である 2 。信虎は息子・信玄との対立で国を追われた身ではあったが、かつての大名としての威光は失っておらず、中央政界でも一定の存在感を示していた。宗元はこの信虎の知遇を得て、佩刀「綱広」を贈られるという栄誉に浴した 1 。この逸話は、宗元個人の社交性や外交手腕を示すと同時に、奥羽の伊達家が中央の動向から孤立せず、常に情報収集と人脈形成に努めていたことを示す貴重な証左である。また、この経験は、宗元に広い視野を与え、後の外交交渉においても大いに役立ったことであろう。

第三節:甥・伊達輝宗の時代へ

永禄7年(1564年)、伊達晴宗は47歳の若さで隠居し、その嫡男である輝宗が家督を継承した 5 。宗元にとっては甥にあたる新当主である。輝宗は、天文の乱後の混乱を完全に収拾し、家臣団の統制を強化することで伊達家の中央集権化を推し進めた、英明な君主であった 8 。

宗元は、この輝宗の時代においても、叔父として、また一門の宿老として変わらぬ重用を受けた。その信頼関係を象徴するのが、永禄13年(元亀元年、1570年)に起きた中野宗時討伐事件である。中野宗時は天文の乱で晴宗を支えた功臣であったが、次第に権勢を強め、輝宗の代には専横が目立つようになっていた 8 。輝宗がこの宗時の討伐を決意した際、宗元は重要な役割を担う。謀反が露見し、相馬領へ逃亡を図る宗時とその一党を、宗元は刈田郡宮河原で迎撃し、これを打ち破ったのである 1 。

この戦功は高く評価され、宗元は名取郡の小川村と笠島村、伊具郡の小田村、そして長井(置賜郡)の河原津村という4か村を加増された 1 。これは、輝宗が自身の権力基盤を確立する上で、宗元の忠誠と武力が不可欠であったことを示している。この一件を通じて、宗元の伊達家中における地位はさらに盤石なものとなり、輝宗政権の中核を担う存在として、その後の活躍の舞台が整えられたのである。

第三章:外交と軍事 - 奥羽の調停者、そして指揮官として

伊達輝宗の下で不動の信頼を得た亘理宗元は、その能力を外交と軍事の両面で遺憾なく発揮する。彼は、隣国との紛争においては冷静な調停者として平和的解決を導き、一方で宿敵・相馬氏との長きにわたる戦いでは、伊達軍の指揮官として最前線に立ち続けた。さらに、伊達家の新たな時代を切り拓く独眼竜・政宗の登場後も、一門の最長老としてその覇業を支え続けた。この時期の宗元の活躍は、彼が奥羽の政治・軍事バランスを左右するほどの重要人物であったことを物語っている。

第一節:天正最上の乱と和平交渉

天正2年(1574年)、伊達家の隣国である出羽国で、最上家当主・最上義守とその嫡男・義光が対立する内乱、いわゆる「天正最上の乱」が勃発した。伊達輝宗は、妹・義姫(後の保春院)が義光に嫁いでいたにもかかわらず、舅である義守方に与してこの内乱に介入した。この際、亘理宗元は伊達軍の将の一人として、最上領に通じる要衝・篠谷口へと出陣している 1 。

しかし、戦況は膠着し、伊達家にとっても長引く介入は国力の消耗を招くだけであった。この状況を打開するため、輝宗は宗元に白羽の矢を立てる。宗元は、武力による決着ではなく、外交交渉による和平の道を探るため、伊達家の全権使者として義光方の陣営に赴いた。そして、最上義光の懐刀と評された謀将・氏家守棟(うじいえ もりむね)と会談し、交渉を重ねた 1 。氏家守棟は、後に最上家の勢力拡大に数々の謀略で貢献する切れ者であり、彼を相手にした交渉は容易ではなかったはずである 35 。しかし宗元は、同年9月10日、見事に和睦を成立させ、伊達軍を無用な争いから撤退させることに成功した 1 。この一件は、宗元が単なる猛将ではなく、大局を見据えて国益を守ることのできる、優れた外交官であったことを証明している。

第二節:対相馬戦線の司令官

宗元がその軍事的手腕を最も発揮したのが、伊達家にとって長年の宿敵であった相馬氏との戦いである。亘理領が相馬領と直接境を接していたこともあり、この戦線は宗元の生涯をかけた任務となった。天正6年(1578年)、輝宗が越後で勃発した「御館の乱」に介入し、主力軍を越後へ向けた際、手薄になる本国の守り、とりわけ対相馬戦線の全指揮権を宗元に一任した 1 。主君が国を留守にする間の防衛を一手に任されることは、武将にとって最大級の信頼の証であった。

特に、伊具郡南部の金山城・丸森城を巡る攻防は、数十年にわたり伊達・相馬両家の係争地であり、熾烈な奪い合いが繰り返された 37 。宗元は、成長した息子・重宗と共にこの戦線を主導し、天正10年(1582年)には金山城を攻めたが、城主・佐藤将監の頑強な抵抗にあい、一時撤退を余儀なくされる場面もあった 41 。しかし、彼は諦めず、調略を駆使して敵方を切り崩し、ついに天正12年(1584年)には金山・丸森両城の奪還に成功した 3 。この功績は、伊達家にとって長年の懸案を解決する大きな勝利であった。

一方で、宗元の対相馬戦略には不可解な点も記録されている。永禄9年(1566年)、宗元が相馬盛胤を誘い、伊達領である伊具郡の小斎・金津を攻めさせたというのである 3 。これは表面的には主家への裏切りとも取れる行動であり、その真意を巡っては様々な解釈が可能である。輝宗が家督を継いだ直後の不安定な時期に、あえて外部の脅威を利用して自領の軍事的重要性を主君に再認識させようとした高度な政治的駆け引きであったのかもしれない。あるいは、相馬側を油断させるための偽装工作であった可能性も否定できない。いずれにせよ、輝宗がこの件で宗元を処罰していないことから、両者の間には何らかの暗黙の了解があったと考えられる。この逸話は、国境を治める領主としての宗元の、単純な忠誠心だけでは測れないリアリズムと、したたかな一面を垣間見せるものである。

第三節:独眼竜・伊達政宗の宿老として

天正12年(1584年)、輝宗は家督を嫡男・政宗に譲る。時に政宗18歳、宗元55歳。宗元は、大叔父という立場で、この若き独眼竜の時代においても、一門の最長老として重きをなし続けた 1 。

その最初の試練が、翌天正13年(1585年)に訪れる。父・輝宗が二本松義継に拉致され非業の死を遂げたことを発端に、佐竹氏や蘆名氏を中心とする南奥羽の反伊達連合軍が結成され、伊達領に侵攻してきたのである。3万の連合軍に対し、伊達軍はわずか7千。この伊達家存亡の危機ともいえる「人取橋の戦い」において、宗元は子・重宗と共に政宗の本陣にあって奮戦した 2 。鬼庭左月斎ら多くの宿将が討死する中、宗元ら一門の重鎮たちの存在が、若い政宗の精神的な支えとなり、この窮地を乗り切る一因となったことは想像に難くない。

政宗が奥羽の覇権を確立した後も、宗元の役割は終わらなかった。天正18年(1590年)、豊臣秀吉による奥州仕置に反発して葛西・大崎領で大規模な一揆が起こると、政宗はこの鎮圧に出陣する。この「葛西大崎一揆」の鎮圧戦において、一揆勢が籠城する佐沼城の攻略が難航した際、政宗は宗元に軍の指揮を委ねた 3 。この時、宗元は60歳を超えていたが、自ら陣頭に立って指揮を執り、その際に負傷したと伝えられている 2 。これは、彼が晩年に至るまで、伊達軍の第一線で戦い続ける現役の武将であったことを示している。伊達家三代にわたる忠勤は、まさに生涯を懸けたものであった。

第四章:晩年と後世への遺産

伊達政宗の下で奥羽統一の最終局面を見届けた亘理宗元は、豊臣政権による新たな秩序の形成という、時代の大きな転換点を迎える。長年守り続けた本拠地を離れ、新たな領地で晩年を過ごすことになった彼は、自らの血と家名を後世に繋ぎ、仙台藩の礎となる名門「涌谷伊達家」の始祖として、その生涯を閉じることになる。

第一節:岩出山移封と涌谷への転封

天正18年(1590年)の小田原征伐と、それに続く奥州仕置によって、日本の統一は豊臣秀吉の手で完成した。しかし、その直後に発生した葛西大崎一揆は、伊達政宗に一揆を扇動したという嫌疑をかけられる結果を招いた。嫌疑は晴れたものの、その懲罰として、天正19年(1591年)、伊達家は先祖伝来の地である出羽国米沢と会津の所領を召し上げられ、旧葛西・大崎領である岩出山を中心とする新たな領地へと転封を命じられた 2 。

この伊達家全体の大移動に伴い、家臣団の知行地も大規模な再編が行われた。亘理宗元・重宗父子も、鎌倉時代以来の本拠地であった亘理郡を離れ、遠田郡の涌谷城へ移されることとなった 19 。この時与えられた知行は885貫5文、石高にして約8,850石であった 1 。長年、相馬氏との最前線であった亘理を離れ、伊達領国の内陸部である涌谷で晩年を過ごすことになったのは、60歳を超えた宿老への配慮であったのかもしれない。宗元は、この新たな土地で領国経営の基礎を築き、その後の涌谷の町の発展の起点を作った。

第二節:終焉の地

涌谷へ移って3年後の文禄3年(1594年)6月19日、亘理宗元は遠田郡大貫(おおぬき、現在の宮城県大崎市田尻大貫)の地で、波乱に満ちた生涯に幕を閉じた。享年65であった 1 。

彼の墓所は、終焉の地である大崎市田尻の日枝神社(旧山王権現社)境内にあると伝えられている 1 。生前から入道して「元安斎(げんあんさい)」と号しており 3 、その戒名は「元安斎洛浦院泰岳元安大居士(げんあんさいらくほいんたいがくげんあんだいこじ)」とされている 1 。伊達家の動乱期を生き抜き、三代の主君に仕え、その発展に生涯を捧げた老将は、静かにその眠りについた。

第三節:涌谷伊達家の祖として

宗元の死後、彼が築き上げた家は、伊達政宗が構築する新たな仙台藩の支配体制の中で、重要な役割を担っていくことになる。宗元の遺産は、息子・重宗、そして孫の代へと受け継がれ、伊達一門の中でも屈指の名門として花開いた。

家督を継いだ嫡男の亘理重宗もまた、父同様に伊達政宗を支える有能な武将として活躍した 10 。そして、その嫡男、すなわち宗元の孫にあたる亘理定宗(さだむね)の代に、家にとって大きな転機が訪れる。慶長11年(1606年)、定宗は主君・伊達政宗から、伊達の姓を名乗ることを正式に許されたのである 4 。これにより、宗元の家系は仙台藩の家格の頂点に位置する「一門」に列せられ、2万2千石余を領する「涌谷伊達家」として、明治維新まで続くこととなった 4 。これは、宗元以来の伊達家への忠勤に対する、最高の栄誉であった。

一方で、伊達政宗は、宗元の家系を利用して、もう一つの巧妙な布石を打っている。重宗は、嫡男・定宗に家督を譲る際、政宗の庶子(側室・香の前との子)である宗根(むねね)を婿養子として迎え、自身の隠居領と、由緒ある「亘理」の家名を継がせたのである 4 。これが、後に仙台藩の「御一家」の家格を持つ「佐沼亘理家」となる。

この一連の措置は、伊達政宗の巧みな藩体制構築戦略を如実に示している。宗元の嫡流に「伊達」の名跡を与えることで、彼らを正式に伊達一門の最高位に組み込み、藩を支える重石としての役割を明確にした。同時に、自らの血を引く庶子に、鎌倉以来の名門である「亘理」の家名を継がせることで、庶子にも確固たる地位と家格を与え、自らの血統を藩の隅々にまで配置し、支配の網の目をより強固なものにしたのである。

さらに、宗元の家は、伊達一門の中核とさらなる姻戚関係を結ぶことで、その地位を盤石なものとした。宗元の子・重宗の娘(亘理御前)は、政宗の従兄弟であり、「武の成実」と謳われた猛将・伊達成実の正室となっている 50 。これにより、亘理元宗が一代で築き上げた「伊達家中の重鎮」という地位と「亘理家」という伝統は、次代の政宗によって巧みに再編され、仙台藩の永続的な支配構造の中に、不可欠な要素として組み込まれていった。宗元の生涯の成果は、彼自身が意図した以上に、伊達家の盤石な未来に大きく貢献したと言えるだろう。

結論:亘理宗元の歴史的評価

亘理宗元は、伊達政宗や伊達成実といった、戦国末期の奥羽を彩るスター武将たちの影に隠れ、これまでその全体像が十分に語られてきたとは言い難い。しかし、彼の生涯の軌跡を詳細に分析すると、伊達家の歴史、ひいては奥羽の戦国史において、彼が果たした役割の重要性が浮かび上がってくる。

第一に、宗元は**「橋渡し」の武将**であったと評価できる。彼の生涯は、伊達家が稙宗・晴宗の父子相克による混乱期(天文の乱)を乗り越え、輝宗による中央集権化を経て、政宗の下で奥羽の覇権を確立し、近世大名・仙台藩へと移行する、まさに激動の時代と完全に重なっている。彼は、敗者側からの出発という逆境を乗り越えて三代の主君に仕え、伊達家の断絶と継続、混乱と安定の狭間で、その連続性を体現する重要な役割を果たした。

第二に、宗元は 智勇兼備のリアリスト であった。人取橋の戦いや長年の対相馬戦線で見せた武勇は、彼が優れた軍事指揮官であったことを示している。同時に、天正最上の乱における和平交渉で見せた外交手腕、そして亘理城の築城と領国経営に見る統治能力は、彼が武辺一辺倒の人物ではなく、大局を見据えることのできる政治家であったことを物語る。さらに、時に主家の意向と一見矛盾する行動(永禄九年の相馬誘引)も辞さない姿は、理想論だけでは生き残れない、戦国の国境領主としてのしたたかな現実主義(リアリズム)を体現していた。

第三に、宗元は 仙台藩の礎石 として、後世に大きな遺産を残した。彼の生涯をかけた伊達家への奉公と、彼が築き上げた家門は、最終的に仙台藩の支配体制の根幹をなす一門筆頭格「涌谷伊達家」として結実した。彼の存在なくして、輝宗・政宗時代の伊達家の領国経営と家臣団統制は、より困難なものになっていた可能性が高い。

結論として、亘理宗元は、独眼竜・伊達政宗という巨星の輝きを舞台裏で支え、その覇業を可能にした不可欠な宿老であった。彼の生涯は、戦国乱世を生き抜くための智恵と力、そして自らの家を後世に繋ぐという強い意志に貫かれている。奥羽の歴史を深く理解する上で、亘理宗元は、決して看過することのできない重要人物として、再評価されるべきである。

引用文献

- 亙理元宗- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%BA%99%E7%90%86%E5%85%83%E5%AE%97

- 亘理元宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%98%E7%90%86%E5%85%83%E5%AE%97

- 亘理元宗 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/WatariMotomune.html

- 亘理氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%98%E7%90%86%E6%B0%8F

- 骨肉の争い 天文の乱/福島市公式ホームページ https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/7/1032/3/1/3/1401.html

- 天文の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%96%87%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 武家家伝_亘理氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/watari_k.html

- 伊達氏天文の乱 - 福島県伊達市公式ホームページ https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/87/1145.html

- 「天文の乱(1542~48年)」伊達氏当主父子が争った内乱はなぜ起きたのか? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/968

- 伊達家の武将 http://www3.omn.ne.jp/~nishiki/history/date.html

- 武家の家紋_亘理氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/bukemon/bk_watar.html

- 千葉氏入門Q&A - 千葉市 https://www.city.chiba.jp/chiba-shi/about/qa.html

- 千葉氏ゆかりの市町紹介 https://www.city.chiba.jp/chiba-shi/yukari/shicho.html

- 千葉一族【や】~【わ】 https://chibasi.net/ichizoku92.htm

- 東北の戦国前夜 だれが強く、どのような勢力が支配したのか? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22449

- H438 亘理広胤 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/H438.html

- 亘理元宗とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%98%E7%90%86%E5%85%83%E5%AE%97

- 伊達家に巻き起こった親子間の骨肉の争い『天文の乱』!6年続いた大騒動の行方は? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Jo7n3MHT630&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD

- わが町涌谷の歴史~その5亘理氏の涌谷入部 https://www.town.wakuya.miyagi.jp/shokai/gaiyo/rekishi_shosai5.html

- 伊達氏天文の乱 稙宗・晴宗の父子合戦 http://datenokaori.web.fc2.com/sub27.html

- 亘理城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%98%E7%90%86%E5%9F%8E

- 城下町ゆかりの石柱「御本丸」 - ぶらっとわたり https://burawatari.jp/spot/1252

- 城の歴史/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44006/

- 攻めと守りの要! 何もない場所に「お城」が出来るまで - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/367

- 亘理城 ちえぞー!城行こまい http://chiezoikomai.umoretakojo.jp/tohoku/miyagi/watari.html

- 亘理町とは - Enjoy WATARI https://www.enjoywatari.com/%E4%BA%98%E7%90%86%E7%94%BA%E3%81%A8%E3%81%AF/

- 荒浜湊のにぎわい 東回り海運と阿武隈川舟運の結節点 - 蕃山房 https://banzanbou.com/books/furusato01/

- 郷土の歴史を遡って知ろう!(第26号) - ブログ新聞 亘理山元ニュース https://tyamasita.exblog.jp/29116791/

- Untitled https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/NDL1172070_%E5%9B%BD%E5%8F%B2%E8%AC%9B%E5%BA%A7_%28%E7%AC%AC6%E5%B7%BB%29_part2.pdf

- 逸話とゆかりの城で知る! 戦国武将 第9回【武田信玄・前編】父子の相克と龍虎相打つ川中島 https://shirobito.jp/article/1466

- 亘理来国光 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E4%BA%98%E7%90%86%E6%9D%A5%E5%9B%BD%E5%85%89

- 「伊達輝宗」家中の内紛で後退していた伊達家の領国支配を復活させて勢力を拡大! https://sengoku-his.com/589

- 9月 2015 - みちのくトリッパー https://michinoku-ja.blogspot.com/2015/09/

- 氏家守棟 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%8F%E5%AE%B6%E5%AE%88%E6%A3%9F

- 氏家守棟 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/UjiieMorimune.html

- 最上家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30362/

- 金山城址 - 丸森町観光案内所 https://marumori.jp/spot/kaneyamajyoshi/

- 小斎城(こさいじょう) - 丸森町 https://www.town.marumori.miyagi.jp/kosaisho/huru1.pdf

- 小斎城の歴史 - 丸森町 https://www.town.marumori.miyagi.jp/kosaisho/rekisi1.pdf

- 相馬(+)を歩こう!! 第6弾 https://soma-kanko.jp/wp-content/uploads/2022/01/42823b1662df60f60de5208f2737bdf8.pdf

- 相馬義胤 - 千葉氏の一族 http://chibasi.net/soryo32.htm

- 相馬盛胤 (十五代当主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E9%A6%AC%E7%9B%9B%E8%83%A4_(%E5%8D%81%E4%BA%94%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB)

- 涌谷伊達家墓所~町指定有形文化財 https://www.town.wakuya.miyagi.jp/sangyo/kanko/mesho/rensai/h2612datekebosyo.html

- 亘理元宗- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%BA%99%E7%90%86%E5%85%83%E5%AE%97

- 涌谷亘理・伊達家の歴史めぐり https://www.town.wakuya.miyagi.jp/sangyo/kanko/burari/date.html

- 【戦国伊達家の能4】母親の前で政宗が弟・小次郎への太鼓指導も 米沢時代の伊達家中と能 https://nohgaku-kyodo.com/nohgaku-history/masamune-drum-performance

- わたり - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/watari.html

- 伊達氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%81%94%E6%B0%8F

- 佐沼亘理家 ~奥州武石氏の末裔~ https://chibasi.net/takesi3.htm

- 伊達成実 - 戦国武将のハナシ https://busho.fun/person/shigezane-date

- 伊達成実 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%81%94%E6%88%90%E5%AE%9F