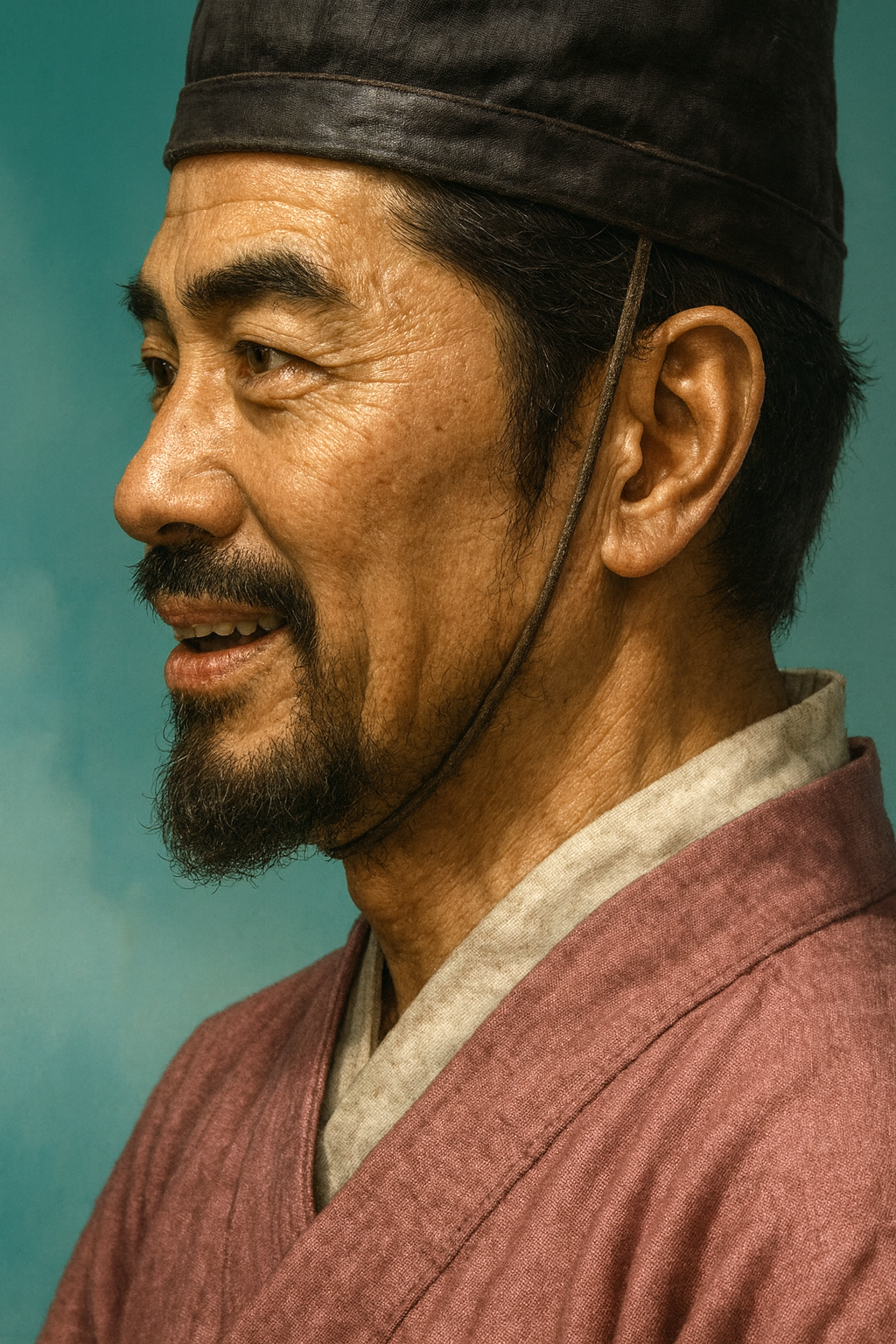

京極高清

京極高清は、名門京極氏当主として二度の家督争いを経験。外部勢力に翻弄され権力を回復するも、家臣の浅井氏に実権を奪われ、戦国大名化の波に飲まれた。

名門守護の栄光と苦悶:京極高清の生涯に見る戦国権力構造の変転

序章:応仁の乱後の近江と名門京極氏

はじめに:京極高清という人物像の再定義

戦国時代の武将、京極高清(きょうごく たかきよ)は、一般に「北近江半国の守護であり、叔父・政経との家督争いに敗れて流浪した後に権力を回復した人物」として知られている [User Query]。しかし、この要約された経歴の裏には、室町幕府の権威が崩壊し、旧来の権力構造が根底から覆されていく時代の激動が凝縮されている。本報告書は、この基本的な情報を出発点とし、京極高清の生涯を、二度にわたる家督争いの当事者として、そして下剋上の「実行者」と「被実行者」という二重の立場に置かれた人物として多角的に分析する。彼の生涯を追うことは、名門守護の権威がいかにして失墜し、戦国大名という新たな権力者が台頭するに至ったのか、その歴史的過程を解明することに他ならない。高清の79年におよぶ波乱の人生は、戦国という時代の権力構造の変転を映し出す、極めて重要な事例である。

四職家・京極氏の権威と近江国における特殊な立場

京極氏の出自は、宇多源氏佐々木氏の一流であり、その歴史は鎌倉時代にまで遡る 1 。室町幕府の創設期において、一族の佐々木道誉(京極高氏)が初代将軍・足利尊氏を助けて絶大な功績を挙げたことにより、京極家は幕府内で不動の地位を築いた 2 。その功績により、京極氏は近江国北部に広大な所領を得ただけでなく、出雲・隠岐・飛騨など複数国の守護職を兼ねる有力守護大名へと発展した 4 。

さらに京極氏は、幕府の軍事を司る侍所(さむらいどころ)の長官である所司(しょし)に任じられる四つの家、「四職家(ししきけ)」の一つに数えられた 2 。これにより、京極氏は単なる地方の有力者ではなく、幕政の中枢に深く関与する名門としての権威を確立したのである 8 。

近江国における京極氏の立場は、特に複雑であった。近江一国の守護職は、鎌倉時代以来、同族の六角氏が世襲する慣例となっていた 2 。しかし、京極氏は幕府創設への功績を背景に、江北三郡(伊香・浅井・坂田)を中心とする北近江において、六角氏とは別に幕府から公認された軍事指揮権や半済地の給付権といった特権を有していた 2 。このため、京極氏は「分郡守護」あるいは「半国守護」とも呼ばれる特殊な地位にあり、南近江を支配する惣領家の六角氏と、北近江で独自の勢力を保つ分家の京極氏が並存し、常に対抗・緊張関係にあるという構図が、高清の時代の混乱を招く大きな伏線となった 1 。

応仁の乱と権力構造の地殻変動

応仁元年(1467年)に勃発した応仁の乱は、日本の権力構造に決定的な地殻変動をもたらした。将軍家の後継者問題に、管領家である畠山氏や斯波氏の家督争いが絡み合い、全国の守護大名を巻き込む大乱へと発展した 12 。この11年にわたる戦乱は、京都を焦土に変えただけでなく、それまで絶対的であった室町幕府と守護大名の権威を著しく失墜させた 14 。

守護大名が領国を離れて京都での戦いに明け暮れる中、各地では守護代や有力な国人衆といった在地勢力が実効支配を強め、主家の権力を侵食し始めた 18 。これが世に言う「下剋上」の時代の幕開けである。

京極家もまた、この大乱の渦中にあった。当時の当主・京極持清と、その嫡男で高清の父にあたる勝秀は、東軍に属して南近江で六角氏と戦っていたが、応仁2年(1468年)に勝秀が、文明2年(1470年)に持清が、相次いで陣中で病没するという悲劇に見舞われた 4 。この突然の権力の空白こそが、当時まだ幼かった高清の生涯を決定づける、最初の長く困難な家督争いの直接的な引き金となったのである。

表1:京極高清 関連年表

|

西暦(和暦) |

高清の年齢(数え年) |

京極高清の動向 |

関連事項・国内外の情勢 |

|

1460年(寛正元年) |

1歳 |

京極勝秀の庶長子として誕生。幼名は乙童子丸 4 。 |

|

|

1467年(応仁元年) |

8歳 |

|

応仁の乱が勃発。 |

|

1468年(応仁2年) |

9歳 |

|

父・勝秀が近江の陣中で病没 4 。 |

|

1470年(文明2年) |

11歳 |

祖父・持清が病没。弟の孫童子丸が家督を継ぎ、叔父・政経が後見人となる。これに対し、もう一人の叔父・政光が高清を擁立し、西軍に寝返る(京極騒乱の開始) 4 。 |

|

|

1471年(文明3年) |

12歳 |

|

弟・孫童子丸が夭折 20 。 |

|

1472年(文明4年) |

13歳 |

美濃の斎藤妙椿の支援を得て政経派を破り、家督を継承 20 。 |

|

|

1486年(文明18年) |

27歳 |

家臣・多賀宗直が政経と結び反乱。近江甲賀へ逃亡 5 。 |

|

|

1487年(長享元年) |

28歳 |

北近江に復帰し、国友河原の戦いで多賀宗直を討ち取る 21 。 |

将軍・足利義尚による六角征伐(鈎の陣)に従軍 21 。 |

|

1490年(延徳2年) |

31歳 |

京極政経に敗れ、越前敦賀へ逃亡 5 。 |

|

|

1492年(明応元年) |

33歳 |

政経が将軍の怒りを買い失脚。幕府から家督を公認される 4 。 |

|

|

1496年(明応5年) |

37歳 |

後援者であった斎藤妙純が戦死し、美濃海津へ没落 4 。 |

|

|

1499年(明応8年) |

40歳 |

重臣・上坂家信の助力で北近江へ帰還 4 。 |

|

|

1505年(永正2年) |

46歳 |

政経の子・材宗と和睦し、35年に及ぶ京極騒乱が終結。上平寺城を築き拠点とする 4 。 |

|

|

1507年(永正4年) |

48歳 |

和睦したはずの京極材宗を自害に追い込む 4 。 |

|

|

1523年(大永3年) |

64歳 |

家督を次男・高吉に譲ろうとしたため、長男・高延を擁立した浅井亮政ら国人衆が蜂起(第二次内紛の開始) 11 。 |

|

|

1524年(大永4年) |

65歳 |

高延派との戦いに敗れ、高吉、上坂信光と共に尾張へ逃亡 5 。 |

|

|

1525年(大永5年) |

66歳 |

浅井亮政が実権を掌握。高清は亮政と和解し、傀儡として北近江に帰還。小谷城の京極丸に入る 26 。 |

|

|

1534年(天文3年) |

75歳 |

小谷城にて浅井亮政の饗応を受け、公式に和解。事実上の権力移譲が確定 4 。 |

|

|

1538年(天文7年) |

79歳 |

晩年を過ごした上平寺城にて死去 4 。 |

|

第一章:京極騒乱 ― 三十五年にわたる内紛と流浪

発端:名門に生まれた庶長子の宿命

京極高清の波乱に満ちた生涯は、その出自に深く根差している。彼は寛正元年(1460年)、京極勝秀の長男として生まれたが、母の身分が低かったため庶子とされ、「乙童子丸」と名付けられた 4 。一方で、正室から生まれた弟の「孫童子丸」が、家の正統な後継者、すなわち嫡子と見なされていた 4 。この「庶長子」という立場が、彼の運命を大きく左右することになる。

この家督争いの構造をさらに複雑にしたのが、祖父であり京極家の当主であった持清の個人的な感情であった。持清は、正嫡の孫である孫童子丸よりも、なぜか庶孫である高清を溺愛していたと記録されている 4 。この祖父の寵愛が、高清自身の野心に火をつけたのか、あるいは単に家中の対立を煽る結果となったのかは定かではない。しかし、この個人的な偏愛が、結果として四職家という名門を分裂させ、35年にもおよぶ内紛「京極騒乱」の直接的な火種となったことは間違いない 20 。

この経験は、高清のその後の人生に皮肉な反響をもたらすことになる。彼はこの最初の家督争いにおいて、不遇な立場から外部の力を借りて勝利を掴む。しかし後年、自らが家長となった時、今度は自身が次男を偏愛し、長男側の反発を招くという、全く同じ構造の悲劇を自ら引き起こしてしまうのである。若き日に「寵愛される側」として勝利した経験が、家長としての客観的な判断を曇らせ、同じ構造の対立がもたらす危険性を見過ごさせた可能性は高い。彼の生涯は、戦国期における家督相続の構造的な脆弱性と、個人の経験が歴史に与える影響を考察する上で、極めて示唆に富んだ事例と言える。

応仁の乱を背景とした代理戦争

応仁2年(1468年)の父・勝秀、文明2年(1470年)の祖父・持清の相次ぐ死により、京極家の権力は空白状態となった 4 。家督は形式的に幼い孫童子丸が継承し、その叔父(高清にとっても叔父)にあたる京極政経が後見人として、室町幕府および東軍の総帥・細川勝元からの支持を取り付けた 4 。これにより、政経は京極家の正統な支配者としての地位を固めたかに見えた。

しかし、この決定に強く反発したのが、もう一人の叔父・京極政光であった。政光は飛騨国の守護代であった多賀清直と共に、祖父に溺愛されていた高清を当主として擁立した 4 。そして文明2年9月、彼らは大胆にも西軍へと寝返り、近江で東軍と敵対していた六角高頼と手を結んで、政経派に対する武力攻撃を開始した 4 。

この瞬間、京極家の家督争いは、もはや一族内部の問題ではなくなった。それは、応仁の乱という全国規模の動乱における、近江国を舞台とした代理戦争へと変質したのである。高清は、自らの意思とは別に、キャリアの最初期から西軍や六角氏といった外部勢力にその運命を委ねざるを得ない状況に追い込まれた。これは、自立した権力基盤を失った守護大名が、外部の力を借りることで生き残りを図る一方、その代償として自領の支配権を切り売りしていくという、戦国期に多くの名門が辿った衰退への第一歩であった。

流転の半生:外部勢力への依存と度重なる敗走

文明3年(1471年)に正統な当主であった孫童子丸が夭折すると、家督争いはさらに激化する 20 。高清派は当初、政経派の反撃に苦戦するが、美濃国から強力な援軍を得る。美濃の小守護代であった斎藤妙椿が西軍として介入し、その圧倒的な軍事力を背景に、文明4年(1472年)、高清派は政経・多賀高忠らを破り、彼らを越前へと敗走させた 20 。これにより、高清は一時的に家督と飛騨・出雲・隠岐の守護職をその手にした。

しかし、彼の権力基盤は常に脆弱であった。幕府の公的な支持を得ていた政経は、出雲で勢力を回復し、文明7年(1475年)には反撃に転じる 20 。これ以降、高清の人生は、勝利と敗走、帰還と流浪を繰り返す、まさに流転の日々となる。

- 文明18年(1486年): 味方であったはずの家臣・多賀宗直が政経方に寝返り反乱を起こしたため、高清は本拠地を追われ、近江南部の甲賀郡三雲まで逃亡した 4 。

- 長享元年(1487年): 体勢を立て直した高清は北近江に復帰。美濃から再度侵攻してきた多賀宗直を国友河原の戦いで討ち果たし、一時的に支配権を回復する 21 。

- 延徳2年(1490年): しかし、政経が近江の国人衆の支持を得て再び侵攻。高清はこれに敗れ、美濃の実力者であった斎藤妙純(妙椿の子)を頼り、越前の敦賀まで流浪するという苦難を味わった 5 。

- 明応5年(1496年): 高清にとって最大の支えであった斎藤妙純が、六角高頼との戦い(近江・船田合戦)で不慮の戦死を遂げる。最大の支援者を失った高清もまた没落し、美濃の海津に逼塞を余儀なくされた 4 。

この一連の経緯は、高清の権力が、斎藤氏という外部勢力の支援に完全に依存していたことを物語っている。支援者の盛衰が、そのまま自らの運命に直結する。それは、自前の力を持たない守護の悲しい現実であった。

内紛の終結と「半国守護」への転落

高清の運命を再び動かしたのは、彼自身の力ではなく、中央政局の激変であった。明応2年(1493年)に管領・細川政元がクーデターを起こし、将軍・足利義材を追放して新たな将軍を擁立する「明応の政変」が勃発した。この政変で、義材を支持していた京極政経は政治的に失脚する 4 。この好機を捉え、高清は新政権に働きかけ、明応元年(1492年)末、ついに幕府から京極家の惣領(当主)として正式に認められた 4 。

明応8年(1499年)、長年高清を支え続けた重臣・上坂家信の助力により、高清はついに本拠地である北近江への帰還を果たす 4 。一方、政敵であった政経は出雲の守護代・尼子経久を頼って下向し、近江での影響力を失った 4 。

永正2年(1505年)、高清は近江に留まっていた政経の子・材宗と箕浦の日光寺で和睦を結び、祖父の死から始まった35年にもわたる「京極騒乱」はようやく終結した 4 。しかし、そのわずか2年後の永正4年(1507年)、高清は和睦したはずの材宗を自害に追い込むという非情な手段に打って出る 4 。これは、内紛の火種を完全に消し去ろうとする、彼の執念の表れであった。

長い戦いの末に手にした勝利であったが、その代償はあまりにも大きかった。内紛の間に、守護代であった尼子氏が出雲・隠岐を、多賀氏やその配下の国人が飛騨を事実上横領し、京極氏の実効支配は及ばなくなっていた 20 。高清がようやく手にしたのは、かつての栄光の影もない、「北近江半国守護」という限定的な地位に過ぎなかったのである。

第二章:権力の座と新たな火種 ― 二人の息子をめぐる家督問題

束の間の安定と領国経営の拠点・上平寺城

長きにわたる内紛を終結させた京極高清は、北近江の支配者として新たな一歩を踏み出した。彼はそれまでの拠点であった柏原館を離れ、永正2年(1505年)頃、伊吹山の南麓に位置する上平寺の地に、新たな本拠地となる城館群を築いた 9 。これが上平寺城である。

近年の発掘調査により、上平寺城は単なる山城ではなく、山麓に構えられた守護の居館、家臣団の屋敷が整然と並ぶ城下町、そして背後の山に築かれた詰城から構成される、計画的に設計された一大拠点であったことが明らかになっている 31 。特に注目されるのは、居館跡で発見された壮麗な庭園の遺構である 33 。鶴や亀を模した石組みが配されたこの庭園は、高清が客人を饗応し、様々な儀礼を執り行う場であったと推測される。これは、長年の戦乱で失墜した守護としての権威を、武力だけでなく文化的な側面からも再構築しようとした高清の試みと解釈できる。

統治体制においては、帰還の功労者である重臣・上坂家信を執権(領主の補佐役)に据え、その補佐のもとで領国経営の安定を図った 9 。しかし、この束の間の安定は、有力家臣団の動向に常に左右される、極めて脆い均衡の上に成り立っていた。

悲劇の再演:嫡男・高延と寵愛した次男・高吉

安定は長くは続かなかった。高清は、自らの後継者問題で、かつて自身が経験した悲劇を、今度は家長の立場で再演してしまう。彼には正室(美濃・斎藤妙純の娘)との間に、高延(たかのぶ、高広とも)と高吉(たかよし、高慶とも)という二人の息子がいた 4 。しかし高清は、嫡男である高延ではなく、次男の高吉を溺愛し、彼に家督を譲ろうと画策したのである 11 。兄弟仲も極めて険悪であったと伝えられており 37 、家中には再び不穏な空気が流れ始めた。

なぜ高清は、自らの人生を長年にわたって狂わせたのと同じ過ちを繰り返したのか。この問いに対する明確な答えは史料にはないが、いくつかの可能性が考えられる。第一に、長男・高延の器量に対する純粋な不満があったのかもしれない。第二に、次男・高吉に対する盲目的な愛情が、家全体の利益よりも個人の感情を優先させた可能性もある。そして第三に、より政治的な理由として、力をつけつつあった浅井氏などの国人衆と結びつきを強める高延の存在を危険視し、当主の権力でこれを抑え込もうとしたという見方も成り立つ。いずれにせよ、この高清の判断が、京極家を再び分裂させ、最終的な没落へと導く新たな火種となった。

国人一揆の勃発と二度目の追放

高清の意向は、家臣団を二つに引き裂いた。高清と、その意向を支持する執権の上坂信光(家信の子)が次男・高吉を推す一方、これに強く反発したのが、北近江の在地勢力である国人衆であった 11 。中でも、浅井亮政(あざい すけまさ)と浅見貞則(あざみ さだのり)は、嫡男である高延を正統な後継者として擁立し、公然と高清に反旗を翻した 24 。

大永3年(1523年)、浅井・浅見らを中心とする国人衆は一揆(国人一揆)を結成して蜂起した。この事件は、もはや京極家の家督相続が、当主個人の意思ではなく、被官である国人衆の連合体の意向によって左右されるようになったことを示す画期的な出来事であった。これは守護権威の完全な失墜を意味し、戦国時代の到来を明確に告げるものであった。

翌大永4年(1524年)、高延を擁する国人一揆軍と、高清・高吉親子および上坂信光の軍勢が激突。この戦いに敗れた高清らは、北近江から追放され、尾張国(現在の愛知県西部)へと逃亡する羽目になった 4 。かつて叔父に追われて流浪した高清が、今度は自らの息子を擁立した家臣によって、再び追放の憂き目に遭うという皮肉な結末であった。

表2:京極氏家督をめぐる二度の内紛:対立構造の比較

高清の生涯を貫く二つの内紛は、その構造において驚くべき類似性と、時代を反映した決定的な相違点を示している。

|

項目 |

第一次内紛(京極騒乱) |

第二次内紛(後継者問題) |

|

時期 |

文明2年(1470年)~永正2年(1505年) |

大永3年(1523年)~ |

|

対立の構図 |

叔父 vs. 甥 |

父 vs. 息子 |

|

高清の立場 |

追われる側 (家督継承権を主張する庶長子) |

追う側 (自らの意思で後継者を指名する当主) |

|

主な味方 |

叔父・京極政光、多賀氏、美濃・斎藤氏 |

次男・京極高吉、執権・上坂信光 |

|

主な敵方 |

叔父・京極政経、多賀氏 |

長男・京極高延、浅井・浅見ら国人衆 |

|

介入した外部勢力 |

室町幕府、六角氏、朝倉氏 |

南近江・六角氏 |

|

結果 |

高清が家督を継承するも、出雲・隠岐・飛騨を喪失し、「半国守護」に転落。 |

高清・高吉親子が追放され、京極氏は実権を失い傀儡化。浅井氏台頭の直接的な契機となる。 |

この比較から明らかなように、第一次内紛の主役が京極氏の「一族」であったのに対し、第二次内紛では「家臣」である国人衆が主導権を握っている。この変化は、応仁の乱を経て守護の権威が失墜し、在地領主の力が相対的に増大したという、室町後期から戦国初期にかけての権力構造の変遷を如実に物語っている。

第三章:下剋上の奔流 ― 浅井亮政の台頭と京極氏の傀儡化

国人衆の内部抗争と浅井亮政の権力掌握

京極高清親子を追放した国人一揆であったが、その内部は一枚岩ではなかった。クーデターの盟主となった浅見貞則は、高清の長男・高延を尾上城に迎え入れて後見人となりながら、その権力を笠に着て専横を極め始めた 24 。これは、共に蜂起した他の国人衆の強い反発を招く結果となった 24 。

この国人衆の内部対立という好機を逃さなかったのが、浅井亮政であった。亮政は、京極氏の譜代家臣の一人に過ぎなかったが、卓越した武勇と、『東浅井郡志』に「どれだけ負けても勝利への希望を失わない粘着性の強い意志」と評されるほどの執念、そして国人衆をまとめ上げる巧みな人心掌握術を兼ね備えた人物であった 24 。彼は浅見氏の専横に不満を持つ国人衆を巧みに糾合し、大永5年(1525年)、ついに浅見貞則とその一族を北近江から追放することに成功した 26 。これにより、亮政は国人一揆の新たな盟主となり、北近江における実質的な権力をその手に収めたのである。

傀儡としての帰還:小谷城「京極丸」の政治的意味

北近江の覇権を握った浅井亮政は、ここから驚くべき政治的妙手を見せる。彼は、自らが追放したはずの京極高清と、その側近であった上坂信光と和解し、彼らを尾張から北近江へ丁重に呼び戻したのである 26 。

さらに亮政は、自らの新たな本拠地として小谷山に城(小谷城)を築くと、その城内の一角に「京極丸」と呼ばれる特別な郭を設け、高清と、かつて自らが擁立した高延の親子を迎え入れた 26 。これは、単なる温情によるものではない。高度に計算された政治的パフォーマンスであった。

この一連の動きは、戦国期における下剋上が、単なる暴力的な権力奪取ではなかったことを示している。亮政のような新興勢力にとって、自らの支配を他の国人衆や外部勢力に対して正当化するためには、伝統的な権威が必要であった。守護・京極氏は、たとえ実権を失っていても、なお北近江における最高の権威、いわば「錦の御旗」としての価値を持っていたのである。亮政は、主君である高清を形式的に立て、丁重に遇することで、自らはあくまで「忠実な執権」であるという体裁をとり、その裏で実質的な支配権を確立するという、より洗練された下剋上の手法を用いた。これは、主君を名目的に保護しながら実権を奪うという、戦国初期の権力奪取の典型的なパターンであり、尾張国における守護・斯波氏と守護代・織田氏の関係にも通じるものであった 43 。

守護権威の形骸化と戦国大名・浅井氏の誕生

天文3年(1534年)、浅井亮政は小谷城に京極高清・高延親子を招き、盛大な饗応の宴を催して、公式な和解を演出した 4 。これは、北近江の支配権が事実上、京極氏から浅井氏へと移譲されたことを内外に宣言するための、象徴的な政治儀式であった 5 。

この出来事を境に、北近江は戦国大名・浅井氏の領国となる。京極氏は名目上の守護としてその後もしばらくは仰がれ続けるものの、領国支配に関わる一切の実権を失い、完全に傀儡と化したのである 8 。

しかし、この新たな権力構造は、北近江に安定をもたらさなかった。浅井氏の台頭は、必然的に南近江の守護・六角氏との全面的な対立を引き起こした 26 。六角定頼は、京極氏の内紛に乗じて北近江への侵攻を繰り返し、新興勢力である浅井氏の排除を試みた 26 。これに対抗するため、亮政は北に隣接する越前の大名・朝倉氏の軍事支援に頼らざるを得なくなった 26 。

結局、京極高清が自らの権力を回復しようとした試みは、皮肉にも自らの領地に新たな、そしてより強力な戦国大名・浅井氏を生み出すという結果に終わった。そして北近江の政治情勢は、京極氏の内紛という段階から、浅井・六角の抗争を軸とし、そこに朝倉氏が介入するという、より大きな大国の戦略が交錯する最前線へと変貌していったのである。

第四章:晩年と死、そして京極家のその後

傀儡としての日々と最期

浅井亮政によって北近江に迎え入れられた後の京極高清の晩年は、実権のない名目上の主君としての日々であった。小谷城の京極丸でしばらく過ごした後、かつて自らが築いた上平寺城へと居を移し、そこで静かな余生を送ったとされる 4 。そして天文7年(1538年)、79歳でその波乱に満ちた生涯の幕を閉じた 4 。

実権を失ったとはいえ、高清は名門守護としての文化的な権威と矜持を最後まで失わなかったようである。上平寺の京極氏館跡からは、宴会で用いられた大量の土器(かわらけ)や、当時貴重であった中国産の輸入陶磁器などが数多く出土している 31 。これは、高清がその晩年においても、客人を饗応するなどの儀礼的な役割を担い、守護としての体面を保っていたことを示唆している 35 。彼の死後、上平寺は高清の菩提寺として整備され、その位牌は今も大切に祀られている 33 。

息子たちの道:抵抗と没落

高清の死後、二人の息子の運命は、父の苦悩をなぞるかのように、抵抗と没落の道を辿った。

父の死により家督を継いだ長男・高延は、傀儡の地位に甘んじることなく、浅井氏への抵抗を試みた。天文10年(1541年)、彼は浅井亮政に対して挙兵するが、失敗に終わる 37 。亮政の死後、その子・久政とも対立を続けたが、結局は南近江の六角氏との戦いに敗れ、天文22年(1553年)以降の消息は不明となる 37 。彼の抵抗は、もはや時代の趨勢を覆すには至らなかった。

一方、父の寵愛を受けた次男・高吉は、より執拗に京極家の再興を夢見続けた。彼は北近江を追われた後、南近江の六角氏を頼り、その支援を受けて浅井氏から領国を奪還することに生涯を捧げた 5 。その過程で、敵である浅井久政の娘・マリア(洗礼名)を正室に迎えるという、複雑な政略結婚も行っている 25 。しかし、彼の執念も、浅井氏の三代目当主・長政の前に打ち砕かれる。永禄3年(1560年)、浅井長政との戦いに決定的な敗北を喫し、江北から追放されたことで、京極氏による北近江支配の夢は完全に潰えた 8 。

孫たちの奇跡:名門の再興

京極高清の物語は、しかし、単なる一族の衰亡史では終わらない。彼の死から数十年後、全く予想だにしなかった形で、京極家が奇跡的な再興を遂げるという、歴史の皮肉に満ちた展開が待っていた。

その主役となったのが、高清の孫、すなわち次男・高吉の子である京極高次(きょうごく たかつぐ)であった。彼の母は京極家を追放した浅井久政の娘であり、彼の妻は浅井長政の娘・お初(浅井三姉妹の次女)であった 25 。奇しくも、京極家を没落させた浅井家との二重の血縁が、彼の最大の政治的資産となるのである。

高次は、本能寺の変(1582年)で明智光秀に味方するという致命的な政治的失策を犯し、一時は命運尽きたかに見えた 53 。しかし、彼の妹・竜子(松の丸殿)が豊臣秀吉の側室となったことで奇跡的に許され、秀吉に仕えることになった 54 。

秀吉政権下では、妻(お初)や妹の威光によって出世したとされ、「蛍大名」と揶揄されながらも 39 、九州征伐などで軍功を挙げ、着実に地位を固めていく。最終的には近江大津6万石の大名にまで上り詰めた 56 。

そして、京極家の運命を決定づけたのが、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いであった。高次は、天下分け目のこの戦いで徳川家康率いる東軍に与することを決断。自らの居城である大津城に籠城し、立花宗茂らが率いる西軍の大軍勢を足止めするという、戦略的に極めて重要な役割を果たした 54 。大津城は落城したものの、彼の奮戦によって西軍の主力部隊が関ヶ原の主戦場に間に合わなかったことは、東軍の勝利に大きく貢献した。

戦後、家康はその功績を高く評価し、高次を若狭一国8万5千石の国持大名に抜擢した 53 。こうして、祖父・高清が失った大名としての地位を、孫の高次が、かつてを凌ぐほどの強固な形で再興させることに成功したのである。

結論:京極高清の生涯が映し出す戦国時代の権力構造

高清の生涯の総括

京極高清の79年の生涯は、室町幕府という旧来の秩序が崩壊し、守護大名という権力者が、守護代、国人、そして戦国大名という新たな時代の担い手に取って代わられる過程を、まさに体現したものであった。

彼は、若き日には叔父・政経から家督を奪う「下剋上」の実行者であった。しかし、その生涯の後半では、自らの家臣であった浅井亮政に実権を奪われる「下剋上」の対象者となった。この一人の人物が経験した特異な二重性は、戦国という時代の権力関係がいかに流動的で多層的であったかを鮮やかに示している。彼は、旧秩序の破壊者であると同時に、新秩序の波に飲み込まれる犠牲者でもあったのだ。

歴史的評価

京極高清は、二度にわたる家中の内紛を収拾できず、結果として広大な領国を失い、家臣の台頭を許した「衰亡期の当主」として評価されることが多い。その統治能力には、確かに疑問符が付く点も少なくない。

しかし、彼の生涯を別の角度から見れば、異なる像が浮かび上がってくる。それは、35年もの長きにわたる流浪と戦いを経てなお、家督の奪還を諦めなかった執念の物語であり、失われゆく守護の権威に最後まで固執し続けた名門の当主としての苦悶と矜持の物語でもある。彼が上平寺に築いた城館と庭園は、実権を失ってもなお文化的な権威によって自らの存在価値を示そうとした、最後の抵抗の証であったのかもしれない。

そして最も注目すべきは、彼が残した血脈と、敵対したはずの浅井家との複雑な婚姻関係が、意図せずして孫の代での劇的な家門再興に繋がったという歴史の皮肉である。この事実は、戦国時代の権力継承が、単なる武力や実力だけでなく、血縁や閨閥といった人間関係の網の目の中で、いかに複雑かつ予測不能な形で決定されていたかを示唆している。

結語

京極高清の物語は、単なる一地方大名の興亡史に留まるものではない。それは、室町という一つの秩序が崩壊し、戦国という新たな秩序が形成される激動の移行期において、旧勢力がどのように淘汰され、あるいは予想外の形で生き残っていったのかを示す、貴重な歴史の証言である。彼の苦闘に満ちた生涯を通して、我々は戦国時代の権力移行のダイナミズムを、より深く、そして人間的な視点から理解することができるのである。

引用文献

- 【六角氏と京極氏】 - ADEAC https://adeac.jp/konan-lib/text-list/d100010/ht030120

- 南北朝期・室町期の近江における京極氏権力の形成 - 公益財団法人滋賀県文化財保護協会 https://shiga-bunkazai.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/eb8f64f17884cbc81de933c4c9384b2b.pdf

- 京極氏(きょうごくうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E6%B0%8F-52624

- 京極高清はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E9%AB%98%E6%B8%85

- 京極高清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E9%AB%98%E6%B8%85

- 京極高広 https://nanao.sakura.ne.jp/retuden/kyogoku_takahiro.html

- 室町時代の京極氏と出雲支配 https://www.city.matsue.lg.jp/material/files/group/34/kouza24-5kawaoka1.pdf

- 京極氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E6%B0%8F

- 室町幕府四職家 その3:京極家の家臣団と軍団|鳥見勝成 - note https://note.com/lively_nihon108/n/nb6acdc6a42e6

- 六角定頼は、先見性が高い武将といわれる理由は?【戦国武将の話】 - ラブすぽ https://love-spo.com/article/busyo06/

- 京極家激闘譜 -京極氏の遺跡、信仰、文化 - 米原市 https://www.city.maibara.lg.jp/material/files/group/47/04.pdf

- 畠山総州家(義就流) http://nanao.sakura.ne.jp/kawachi/yoshinari.html

- 御霊合戦…畠山義就と政長の不毛なお家騒動と応仁の乱のはじまり - 北条高時.com https://hojo-shikken.com/entry/2017/04/08/170206

- 応仁の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7077/

- 分裂的原因:應仁文明之亂 - 真說・織田信長記 http://nobunagaki.blog.shinobi.jp/%E8%A7%A3%E6%A7%8B%20%20%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7/%E5%88%86%E8%A3%82%E7%9A%84%E5%8E%9F%E5%9B%A0%EF%BC%9A%E6%87%89%E4%BB%81%E6%96%87%E6%98%8E%E4%B9%8B%E4%BA%82

- 応仁の乱は戦国時代の発端!?応仁の乱の原因と乱による影響とは… - キミノスクール https://kimino-school.com/study/post-2138/

- 応仁の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 【戦国時代の幕開け】応仁の乱って何のこと?分かりやすく簡単に解説 https://sengokubanashi.net/history/ouninnoran/

- 近江源氏佐々木氏と京極氏 - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/sasaki-kyogoku

- 京極騒乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E9%A8%92%E4%B9%B1

- 京極高清 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/KyougokuTakakiyo.html

- 歴史見える3本の石碑を設置 - 長浜市 - 滋賀夕刊 https://shigayukan.com/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%82%8B%EF%BC%93%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%9F%B3%E7%A2%91%E3%82%92%E8%A8%AD%E7%BD%AE/

- 京極高清(きょうごく たかきよ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E9%AB%98%E6%B8%85-1070685

- 実は下剋上を成功させた戦国大名!!浅井氏独立のきっかけとなったお家騒動とは? - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/198320/2

- 京極マリア 戦国の姫・女武将たち/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46514/

- 「浅井亮政」北近江の国衆を束ねて下克上を果たす - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/38

- 浅井亮政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E4%BA%95%E4%BA%AE%E6%94%BF

- 浅井亮政【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】 - 土岐日記 https://ibispedia.com/azaisukemasa

- その後の応仁の乱—京極家と六角家の同族争い - BEST TiMES(ベストタイムズ) https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/10560/

- 京極騒乱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E9%A8%92%E4%B9%B1

- 京極氏遺跡発掘調査のはじまりとこれから - 米原市 https://www.city.maibara.lg.jp/material/files/group/47/20250312104024.pdf

- 戦国合戦と北近江の街道 - 滋賀県レイカディア大学彦根キャンパス http://lacamaibara.com/gakka/44kitaoumi/SP_folder/lesson10.html

- 京極氏遺跡群 - 滋賀県 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/2042774.pdf

- 京極氏の城・まち・寺 北近江戦国史 - サンライズ出版 https://www.sunrise-pub.co.jp/isbn978-4-88325-240-4/

- 上平寺(米原市)の京極高清が築いた館跡や城跡 https://shigabab.sakura.ne.jp/jyoheizi/index.html

- 浅井三代 - 滋賀県文化財保護協会 https://www.shiga-bunkazai.jp/wp-content/uploads/2023/06/kyoushitsu-081.pdf

- 京極高延とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E9%AB%98%E5%BB%B6

- 金ヶ崎の戦い/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7305/

- 歴史人物語り#78 京極高吉の代で勢力を失ったけど息子の京極高次・京極高知の頑張りで国持大名に再び返り咲いた京極氏 - ツクモガタリ https://tsukumogatari.hatenablog.com/entry/2019/11/01/203000

- 戦国塵芥武将伝 - 京極高吉 神の国への道行き 第一章 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n6948eh/383/

- 戦国期の近江 http://www.usennet.ne.jp/~tokoji/kyokesyu/kyokesyu.html

- 武家家伝_浅井氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/asai_k.html

- 信長以前の織田家と朝廷との関係はどうだったのか? 飛鳥井雅綱・山科言継の尾張下向と織田信秀 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/2464

- 織田家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30603/

- 【10大戦国大名の実力】織田家②――尾張における下剋上と弾正忠織田家の台頭 https://kojodan.jp/blog/entry/2022/02/09/170000

- 尾張織田家 軍事貴族藤原利仁の子孫 斯波氏の守護代として越前から尾張へ 【戦国大名ミニ系図】 https://www.youtube.com/watch?v=ISUfYZS5AVI

- 近江浅井氏 ・浅井亮政 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/azai/html/az_sukemasa.html

- 戦国大名浅井氏と家臣たちの動向 -北近江の中世後期における政治・社会構造- https://meiji.repo.nii.ac.jp/record/2001540/files/573_sum.pdf

- 逸話とゆかりの城で知る! 戦国武将 第20回【浅井長政】信長を苦しめた北近江の下克上大名 https://shirobito.jp/article/1787

- 京極高延 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E9%AB%98%E5%BB%B6

- 京極高吉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E9%AB%98%E5%90%89

- 【歴史】京極氏の歴史まとめ|赤田の備忘録 - note https://note.com/akd_f0506/n/n48f086a1809c

- 京極高次 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E9%AB%98%E6%AC%A1

- 京極高次(キョウゴクタカツグ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E9%AB%98%E6%AC%A1-52627

- 戦国一情けない?妹や妻のコネクション使いまくり大名「京極高次」に逆転人生を学ぶ! - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/146155/

- 京極高次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E9%AB%98%E6%AC%A1

- 京極高次はなぜライフゼロから出世できたのか? - note https://note.com/noricone/n/n22dd897c4724

- 京極高次 - 米原市 https://www.city.maibara.lg.jp/history/ijin/sengoku/7753.html

- 秀吉と家康の信頼を勝ち取った京極高次 苦境から一転…なぜ復活を果たすことができたのか? https://sengoku-his.com/2427