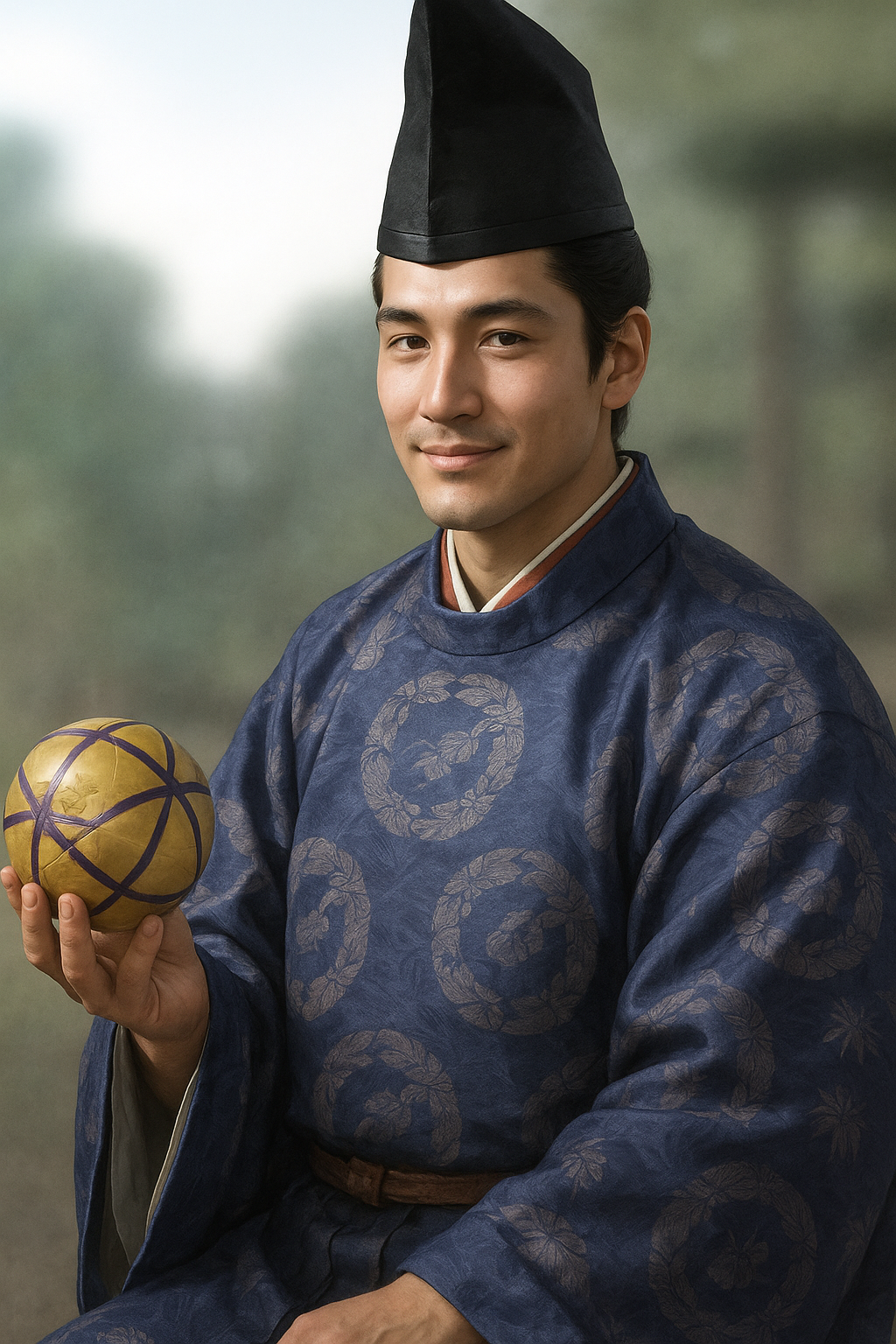

今川氏真

今川義元の嫡男。桶狭間で父を失い、武田信玄の裏切りにより領国を失う。武将としては不遇も、和歌や蹴鞠に秀でた文化人として徳川家康の庇護を受け、波乱の生涯を全うした。

戦国期の転換点を生きた武将:今川氏真の生涯と再評価

I. 序論:戦国史における今川氏真

A. 今川氏真という存在の多面性

今川氏真(いまがわうじざね、天文7年(1538年) – 慶長19年(1614年)または元和元年(1615年))は、駿河国を本拠とした名門今川家の第12代当主である 1 。しかし、その名はしばしば、父・義元が築き上げた強大な戦国大名としての今川家の劇的な没落と、その後の文化人としての後半生という、二つの対照的なイメージと共に語られる 4 。

伝統的な氏真像は、父の急逝後、瞬く間に領国を失った当主であり、その原因は武将としての器量に欠け、蹴鞠や和歌といった遊興に耽ったことにあるとされてきた 3 。しかし、この報告書では、こうした単純化されたステレオタイプを超え、氏真の生涯、今川家衰退の複雑な要因、彼が残した文化的な足跡、そして歴史学における評価の変遷を多角的に検証することを目的とする。氏真が直面した状況は、単なる個人の資質の問題だけでなく、父・義元という傑出した指導者の死 5 がもたらした権力の空白、家臣団の動揺、そして周辺勢力の勃興という、一個人では抗いがたい時代の大きなうねりの中で捉える必要があるかもしれない 7 。

B. 戦国時代という背景

氏真が生きた戦国時代は、室町幕府の権威が失墜し、各地の武将が実力で領土を争奪した激動の時代であった。軍事力、戦略的同盟、そして効果的な領国経営が、勢力の維持と拡大に不可欠であり、氏真が置かれた状況の厳しさを理解するためには、この時代背景の認識が不可欠である。

II. 血筋と幼少期:名門の嫡男

A. 今川家の名声と父・義元の威光

今川氏は、足利将軍家の支流にあたる名門であり、代々駿河守護を務めてきた家柄である 9 。この事実は、氏真に寄せられた期待の大きさを物語っている。特に父・今川義元は、「海道一の弓取り」と称され、駿河・遠江に加え三河にまで勢力を拡大し、今川家の全盛期を築き上げた 3 。氏真は、この強大な権力と広大な領国を継承する立場にあった。

B. 生誕と教育

氏真は天文7年(1538年)、駿河国で生まれた 1 。幼名は龍王丸と伝わる 1 。父は今川義元、母は武田信虎の娘で武田信玄の姉にあたる定恵院(または瑞渓院)である 1 。この母方の血筋は、後の甲駿同盟、そしてその破綻という複雑な外交関係を理解する上で重要となる。姉妹には、武田信玄の嫡男・義信に嫁いだ嶺松院がおり、これは甲相駿三国同盟の一環であった 1 。

今川家は京文化への造詣が深く、義元自身も領内に文化的な環境を育むことに努めていたことから 10 、氏真も幼少期から高度な文化的教養を身につける機会に恵まれたと考えられる 3 。具体的には、和歌を冷泉為和や太原雪斎に、蹴鞠を飛鳥井雅綱に師事したとされ 3 、これらの素養は、彼の後半生を決定づける重要な要素となった。この早期からの文化への没入は、単なる趣味の域を超え、彼のアイデンティティの根幹を形成し、政治的権力を失った後の生きる道、さらには新たな形の社会的評価を得る手段となったのである。

C. 早川殿との婚姻と同盟

氏真は、関東の雄・北条氏康の娘である早川殿(蔵春院殿)を正室に迎えた 1 。この婚姻は天文23年(1554年)頃とされ 13 、今川・北条間の同盟を強固にし、武田氏を加えた甲相駿三国同盟の重要な一翼を担った 11 。この三国同盟は、各々が背後の憂いをなくし、他の方面への勢力拡大を可能にするための戦略的枠組みであった。早川殿は、氏真の波乱に満ちた生涯を通じて、彼を支え続けたことで知られている 11 。

氏真の血筋と婚姻は、一見すると磐石な基盤を約束するものであった。母は武田信玄の姉、妻は北条氏康の娘であり、三国同盟によって領国の安全は保障されているかに見えた 1 。しかし、戦国時代の同盟は、永続的なものではなく、各々の利害によって容易に変化する流動的なものであった。事実、後に武田信玄は同盟を破棄して駿河に侵攻し 6 、北条氏も当初は氏真を支援したものの、やがて武田氏との関係を優先するなど、その立場を変転させた 15 。これらの事実は、氏真が相続したものが、盤石な権力基盤というよりは、強力な隣国との協力関係に依存した、見かけよりも脆弱なものであった可能性を示唆している。

表1:今川氏真 – 主要経歴と家族構成

|

項目 |

詳細 |

出典 |

|

生没年 |

天文7年(1538年) – 慶長19年12月28日(1615年1月27日) |

1 |

|

幼名 |

龍王丸 |

1 |

|

別称・法名・戒名 |

五郎、彦五郎、仙巌斎(別称)、宗誾(法名)、仙岩院殿豊山泰英大居士(戒名) |

1 |

|

父 |

今川義元 |

1 |

|

母 |

定恵院(武田信虎の娘) |

1 |

|

主な兄弟姉妹 |

嶺松院(武田義信室) |

1 |

|

正室 |

早川殿(北条氏康の娘) |

1 |

|

側室 |

庵原忠泰の娘 |

1 |

|

主な子 |

今川範以(嫡男)、品川高久(次男)、西尾安信(三男)、澄存(四男)、女子(吉良義定室) |

1 |

|

官位 |

従四位下、上総介、治部大輔、刑部大輔 |

1 |

|

役職 |

室町幕府 相伴衆 |

1 |

III. 家督相続と指導者の重責

A. 義元による権力移譲の意図

今川義元は、永禄元年(1558年)頃、氏真に家督を譲った 5 。この時、氏真は21歳前後であった。しかし、これは義元の隠居を意味するものではなく、戦略的な判断に基づくものであった。義元の狙いは、氏真に本国である駿河・遠江の統治を任せ、自身は最前線である三河の掌握と、計画していた尾張侵攻の指揮に専念することにあった 5 。このような生前の家督相続は、当時においては珍しいことではなかった 5 。

この権力分担は、一見合理的ではあるが、氏真の初期の経験形成に影響を与えた可能性がある。駿河・遠江の統治という内政経験は積めたものの、軍事指揮や緊迫した外交交渉といった、戦国大名にとって死活的に重要な分野での直接的な経験は限定的だったかもしれない。義元が健在であれば、徐々にこれらの経験を積むことも可能だったであろうが、その機会は突如として失われることになる。

B. 公的地位の確立

氏真は、家督相続後、その地位を公的に固めていく。永禄3年(1560年)5月8日には従四位下に叙せられ 1 、これは大名としての格式を示す上で重要な朝廷からの承認であった。また、上総介、治部大輔、刑部大輔といった官途も帯びていた 1 。さらに、室町幕府の相伴衆にも列せられており 1 、これは当時の封建的な階層秩序の中で、今川家が高い地位にあったことを示している。

しかし、これらの伝統的な権威は、戦国時代後期においては、その実効性が薄れつつあった。足利将軍の権威が名目的なものとなる中で、実際の力は実効支配と軍事力に移行していた。氏真は、領国の混乱に対し、これらの伝統的権威をもって対処しようとした側面が指摘されているが 4 、織田信長や徳川家康といった新興勢力にとって、そのような権威は軍事的裏付けがなければ抑止力とはなり得なかった。これは、古い権威から新しい実力主義へと移行する時代の過渡期を象徴している。

IV. 領国の崩壊:試練と苦難

A. 桶狭間の衝撃(1560年)

永禄3年(1560年)5月19日、今川義元は尾張国桶狭間において、織田信長の奇襲を受け討死した 6 。この時、氏真は23歳であった 1 。桶狭間の戦いは、今川軍が兵力で織田軍を大幅に上回っていた(今川軍約25,000に対し織田軍約4,000とも言われる 19 )にもかかわらず、指導者の死と多数の有力家臣を失うという壊滅的な敗北を喫した 7 。この敗戦は、今川家だけでなく、戦国時代の勢力図を塗り替える一大転換点となった。名実ともに今川家の当主となった氏真は、突如としてリーダーシップの危機と領国の動揺に直面することになる。

B. 松平元康(徳川家康)の離反

桶狭間の敗戦は、ドミノ倒しのような連鎖的な危機を引き起こした。その最初の大きなものが、今川氏の従属下にあった(そしてかつては人質であった)三河の松平元康(後の徳川家康)の独立である 7 。元康は義元討死の報を受けると岡崎城に入り、永禄4年(1561年)には氏真を見限り、織田信長と同盟を結んで今川領への侵攻を開始した 6 。これにより、今川氏は三河という重要な戦略拠点を失い、西からの脅威に直接晒されることになった。

C. 内部分裂:「遠州忩劇」と家臣団の動揺

今川家の弱体化は、遠江国における国衆(在地領主)の大規模な反乱、いわゆる「遠州忩劇」を引き起こした 8 。これにより、氏真の領国支配は内部から崩壊の危機に瀕した。一部史料によれば、氏真は永禄8年(1565年)頃までにはこれらの反乱の一部を鎮圧し、一定の安定を取り戻した時期もあったとされるが 8 、根本的な領主への不信感や離反の動きは収まらなかった。

さらに深刻だったのは、桶狭間以降の相次ぐ戦乱による有能な家臣の喪失である。これにより、今川家の「家中」(重臣層)は「強制的な世代交代(若年化)」を余儀なくされ、経験豊富な人材の不足が、外交交渉や国衆統制といった高度な政治判断を要する場面での対応能力を著しく低下させたと指摘されている 8 。これは、大名の力が個人の力量だけでなく、それを支える家臣団という組織の質にも大きく左右されることを示している。氏真は、いわば弱体化したチームで戦わざるを得なかったのである。

D. 武田信玄の裏切りと駿河侵攻(1568年)

甲相駿三国同盟の一角を担い、氏真の母が武田信玄の姉であったにもかかわらず、信玄は永禄11年(1568年)、同盟を破棄して駿河への侵攻を開始した 6 。この侵攻は、徳川家康による遠江攻撃と連携して行われ 14 、今川氏は東西からの挟撃に苦しむこととなった。

信玄の同盟破棄の背景には、自身の領土拡大への野心と、弱体化した今川氏を好機と見た戦略的判断があったと考えられる。氏真の武田氏との外交関係の処理に失敗があったとする見方もあるが 8 、同時に「武田方の不穏な動向を前提としており」という記述もあり 8 、武田側が元々侵攻の機会を窺っていた可能性も否定できない。

E. 駿府陥落と掛川開城:大名としての終焉

武田軍の侵攻により、今川氏の本拠地である駿府城は永禄11年(1568年)に陥落し、炎上した 14 。氏真は遠江の掛川城へ逃れた。しかし、掛川城も徳川家康によって包囲され、長期の籠城戦の末、永禄12年(1569年)5月に開城し降伏した 1 。

開城の条件として家臣の助命などが認められた。家康および北条氏政との間には、武田氏を駿河から駆逐した後に氏真を駿河の領主に戻すという協定があったともされるが、これは実現しなかった 15 。掛川城の開城は、戦国大名としての今川氏の実質的な滅亡を意味した 15 。

氏真の治世は、父の死という巨大な衝撃から始まった一連の危機への対応に終始したと言える。彼が完全に無為無策であったわけではなく、一部の反乱鎮圧や領国経営の試みも見られたが 8 、内外の圧力はあまりにも大きく、最終的に領国を維持することはできなかった。

V. 再起の人生:戦国武将から文化人へ

A. 流浪の日々:庇護を求めて

掛川城を失った氏真と早川殿は、まず早川殿の実家である相模の北条氏を頼った 12 。小田原近郊の早川郷などに滞在したとされる 12 。しかし、北条氏が武田氏との同盟(甲相同盟の復活)を優先するようになると 12 、北条氏による駿河回復の望みは絶たれ、氏真の立場は困難なものとなった。

その後、氏真夫妻は北条氏のもとを離れ、かつての敵であり、今川家滅亡の一因を作った徳川家康の庇護を求めて浜松へ移った 12 。この移動の正確な時期は議論があるが、天正元年(1573年)までには確認される 12 。この家康との関係は、過去の敵対関係と将来の庇護という複雑なものであり、戦国時代の人間関係の多層性を示している。家康の行動には、旧主家への配慮、あるいは弱体化したとはいえ名門今川家の影響力を無力化しておくという戦略的計算があったのかもしれない。

B. 徳川家庇護下での生活と転身

家康は氏真を保護し、浜松、後には家康が本拠を移した駿府で生活した 12 。一時期、家康によって三河の牧野城主に任じられたが、これは後に解かれている 16 。やがて氏真は家康のもとを離れ、出家して宗誾(そうぎん)と号し 1 、京都へ移り住んだ 16 。

C. 京文化の中での開花

京都に移った氏真は、公家や文化人たちと交流し、和歌や蹴鞠といった文化活動に没頭した 16 。これは単なる遊興ではなく、彼が幼少期から培ってきた深い素養の発露であった。

- 和歌 :氏真は生涯に多くの和歌を詠み、『今川氏と観泉寺』には1,658首が収録されている 4 。私家集『今川氏真詠草』には428首が収められている 3 。その作風は「優美平明」を旨とする中世和歌の伝統に則ったものと評されるが 4 、中には「新しみのある歌、個性的な歌」も見られるという 4 。後水尾天皇撰と伝わる『集外三十六歌仙』にも、武田信玄や北条氏康・氏政らと共に名を連ねている 4 。北条家を去る際に詠んだとされる「なかなかに 世をも人をも 恨むまじ 時にあはぬを身の 科にして」(世の中も他人も恨むまい。時代に合わなかった我が身の罪なのだから)という歌は、彼の心境を象徴するものとして有名である 3 。この歌は、単なる諦観ではなく、自らの置かれた状況を受け入れ、新たな生き方を模索する覚悟の表れと解釈することもできる。

- 蹴鞠 :氏真は蹴鞠の名手(クラッキ)としても知られていた 3 。天正3年(1575年)、織田信長の求めに応じてその前で蹴鞠を披露した逸話は『信長公記』に記されており、有名である 1 。この時の妙技が、信長に氏真を武将として危険視させない効果をもたらし、結果的に彼の身の安全に繋がったという見方もある 3 。蹴鞠の宗家である飛鳥井雅綱や松下述久に手ほどきを受けたとされる 3 。氏真にとって文化的な技能は、単なる個人的な趣味を超え、政治的に危険な状況を乗り切るための「ソフトパワー」であり、生存戦略の一環であったと言えるだろう。

- その他 :剣術も塚原卜伝に新当流を学んだと伝わる 4 。

表2:今川氏真の文化的活動

|

分野 |

指導者・影響を受けた人物 |

主な業績・逸話 |

関連資料 |

|

和歌 |

冷泉為和、太原雪斎 |

生涯に多数詠む(『今川氏と観泉寺』に1,658首収録)。『集外三十六歌仙』に選出。「なかなかに 世をも人をも 恨むまじ 時にあはぬを身の 科にして」の歌が有名。 |

3 |

|

蹴鞠 |

飛鳥井雅綱、松下述久 |

名手(クラッキ)として知られる。天正3年(1575年)織田信長の前で披露。 |

1 |

|

剣術 |

塚原卜伝 |

新当流を学ぶ。 |

4 |

D. 晩年と死

京都での文化的な生活を送る一方で、徳川家康との繋がりは続いていた 24 。次男の品川高久は徳川秀忠に仕えている 24 。晩年には江戸へ移り 1 、徳川幕府から品川に屋敷を与えられた 16 。慶長17年(1612年)には駿府の家康を訪ね、対面している 1 。

正室の早川殿は慶長18年(1613年)2月15日に江戸で死去した 12 。氏真もその翌年、慶長19年12月28日(西暦1615年1月27日。ただし、 2 や 3 は慶長19年=1615年としている資料もあるため、和暦と西暦のずれに注意が必要)に江戸で77歳の生涯を閉じた 1 。夫妻は共に東京都杉並区の観泉寺に葬られている 13 。

氏真と早川殿の生涯を通じた絆は特筆に値する。政略結婚から始まった関係であったが、領国喪失、流浪、そして庇護下での生活という激動の時代を共に乗り越えた 11 。早川殿の実家である北条氏が氏真の意に沿わない外交判断を下した時期もあったにもかかわらず、彼女は夫に寄り添い続けた。この事実は、二人の間に深い人間的な結びつきがあったことを示唆しており、現存する夫妻の肖像画 12 もその親密さを物語っている。

VI. 氏真治世下の統治と政策

A. 領国経営の試み

圧倒的な困難に直面しながらも、氏真は残された領国の統治を試みていた。桶狭間の衝撃と三河・遠江の混乱の後、今川氏の体制はある程度の安定を回復し、その上で「徳政・楽市の設定や、用水の確保など、領国経営を充実させる政策すら展開していた」と記録されている 8 。

具体的には、永禄10年(1567年)、氏真が30歳の時に、富士大宮の六斎市に楽市令を出し、また駿河国に徳政令を発布したことが確認されている 3 。これらの政策は、氏真(あるいは彼の政権)が、単に運命に翻弄されるだけでなく、領内の経済的・社会的課題に積極的に対処しようとしていたことを示している。これは、文化活動にのみ没頭していたという従来の氏真像に修正を迫るものである。

B. 政策の背景と効果

楽市令は、既存の市場税や座(同業者組合)による制限を撤廃することで商業を活性化させることを目的とした政策であり、織田信長が用いたことでも有名である 27 。徳政令は、経済的困窮を緩和し民衆の支持を得るために危機的状況でしばしば発布されたが、債権者の反発を招く可能性もあった。東国における楽市令では、債務免除条項は例外的であったとの指摘もあり 28 、氏真の政策の具体的な内容はさらなる検討を要する。

氏真のこれらの政策がどの程度の効果を上げたかを評価することは、その後の領国の急速な崩壊を考えると困難である。永禄8年(1565年)頃には「ある程度の安定」が見られたとする記述もあるが 8 、武田・徳川という強大な勢力からの軍事的圧力の前には、これらの内政努力も最終的には無力であった。氏真の試みは、戦国時代において、いかに優れた内政も軍事的安定なしには実を結びにくいという現実を浮き彫りにしている。つまり、領国経営の努力そのものは評価されるべきであるが、それが領国維持に結びつかなかったのは、外部環境の厳しさがあまりにも大きかったためと言えるだろう。

VII. 今川氏真の再評価:ステレオタイプを超えて

A. 伝統的な「暗君」説

歴史的に、今川氏真はしばしば「暗君」、すなわち愚かで無能な君主として描かれてきた 3 。文化的な遊興にふけり、父・義元が築いた強大な今川家を自身の怠慢と無能さゆえに滅亡させたとされるのが、その典型的な評価であった。

B. 近年の学術的再検討

しかし、近年の歴史学研究においては、より多角的で nuanced(ニュアンスに富んだ)な氏真像が提示されつつある 8 。単純な「暗君説」に対する反論として、以下の点が挙げられる。

- 氏真は、桶狭間の戦いという未曾有の敗戦と、父義元および多数の宿老の死という、指導者層の空白状態の中で家督を継承した 8 。

- 武田信玄や徳川家康といった、戦国時代屈指の謀将・勇将を敵に回さねばならなかった 6 。

- 前述の通り、楽市令の実施や一部の国内反乱の鎮圧など、領国経営への努力も見られる 3 。彼の花押(書判)の変遷分析からは、初期の試行錯誤を経て、ある時期には統治者としての自信を深めていた可能性も指摘されている 8 。

- 家臣団の「強制的な世代交代」は、政権の外交・統制能力を著しく低下させた 8 。

- 彼の文化活動は、単なる遊興ではなく、真の才能であり、時には生存戦略としても機能した 3 。

ある研究では、氏真は「怠惰でも無能でもなく、水準以上の積極性と力量を備えていた」が、「戦国時代の過酷さ」が彼の没落を招いたと評価されている 8 。今川家滅亡の直接的な要因は、単純な無能さというよりは、武田氏との外交関係の悪化という高度な政治的判断の失敗に帰せられることが多いが、それすらも武田側の侵攻意図が既に存在したことを前提とする必要がある 8 。

氏真の評価は、個人的な資質の責任を問う「スケープゴート」論と、彼が置かれた状況の困難さを強調する「環境被害者」論の間で揺れ動いてきた。真実は、おそらくその両者の複雑な相互作用の中にあったのだろう。彼は父ほどの傑出した政治・軍事能力には恵まれなかったかもしれず、戦略的な誤りも犯したかもしれない。しかし同時に、桶狭間後の崩壊、強力な敵、弱体化した家臣団という、並の指導者では対処困難な特異な状況に直面していたことも確かである。

C. 氏真の人物像:戦乱の世の文化人

有名な和歌「なかなかに…」は、彼自身が時代の要求と自己の資質との間の不一致を自覚していたことを示唆している 3 。また、「育ちがよく心優しい」人物で、もし平和な時代に生まれていれば「名君」であったかもしれないとも評されている 24 。文化芸術への深い傾倒は、彼の処世術の重要な一部であった 3 。

D. 早川殿の献身的な支え

妻である早川殿は、氏真が大名から流浪の身となっても常に寄り添い、その苦難を分かち合った 11 。彼女の存在は、氏真の精神的な支えとなっただけでなく、時には具体的な危機回避にも貢献したとされる 13 。ある説では、早川殿が氏真の価値観を肯定し、敗軍の将にありがちな自害を選ばせず、今川家を存続させる道へと導いたとさえ言われている 11 。政略結婚から始まった関係が、深い人間的な絆へと昇華したことを物語っている。

氏真の人生における「成功」の定義を、大名としての地位維持のみに求めるならば、彼は失敗者であった。しかし、個人の生存、家族の維持、そして文化という異なる分野での卓越という観点から見れば、彼の人生は別の側面を帯びてくる。名門文化人としての後半生と、高家としての家名の存続は、ある種の「勝利」と捉えることも可能であろう。

VIII. 遺産と今川家のその後

A. 高家としての今川家

戦国大名としての地位を失った後も、氏真の子孫、特に次男・品川高久の系統は、徳川幕府によって高家(こうけ)として取り立てられた 3 。高家は、旧守護大名家や名門の家柄から選ばれ、幕府の儀式典礼、特に朝廷との交渉などに関わる名誉職であった。これにより、今川の名は江戸時代を通じて明治維新まで存続した 32 。氏真自身の文化的素養と高い家格が、この地位獲得に貢献したと考えられる 3 。これは、戦国時代の武力とは異なる価値観が支配する江戸時代において、文化資本が家の存続に寄与し得たことを示している。

B. 大衆文化における氏真像

今川氏真は、現代においても歴史小説、テレビドラマ(特に大河ドラマ)、ゲームソフトなどに登場し続けている 30 。かつては、暗愚な君主、あるいは蹴鞠にしか能がない人物として描かれることが多かった 9 。しかし、近年の学術的な再評価の流れを汲み、より同情的で複雑な人物像として描かれることも増えてきている 30 。大衆文化における氏真像の変遷は、歴史解釈が時代と共に進化することを反映しており、より多角的な歴史物語への需要を示していると言えよう。

C. 子女と子孫

氏真と早川殿の間には、嫡男・今川範以、次男・品川高久がいた 1 。その他、三男・西尾安信、四男で僧となった澄存、そして吉良義定に嫁いだ女子がいた 4 。品川高久の系統が、高家今川家として江戸時代を通じて存続した。

IX. 結論:今川氏真の多岐にわたる生涯

A. 氏真の軌跡の要約

今川氏真の生涯は、名門戦国大名の嫡男として生まれながら、父の急逝という激震に見舞われ、領国を失い流浪の身となり、最終的には徳川家の庇護下で文化人として後半生を全うするという、劇的な変転を辿った。

B. 矛盾の調和

氏真に対する評価は、領国経営の危機における指導力の欠如という批判と、彼が直面した圧倒的な困難な状況や、相続した今川家臣団の内部的脆弱性への同情論が交錯する。しかし、彼が和歌や蹴鞠といった文化的領域で非凡な才能を発揮し、それが彼の生存と新たな形の社会的評価に繋がったことは疑いようがない。

C. 永続する意義

今川氏真の人生は、戦国時代の過酷な現実、指導者の資質とその限界、同盟の流動性、そして逆境における多様な生き残り方と自己実現の道筋を示す、示唆に富む事例研究と言える。彼の物語は、成功と失敗の単純な二元論的定義に疑問を投げかけ、個人が深刻な喪失と社会変動にいかに適応していくかという普遍的な問いを我々に突きつける。学術研究と大衆文化の両面で彼への関心が継続していることは、日本史における彼の複雑で、議論の余地を残しながらも、永続的な位置を証明している。

氏真の生涯は、戦国時代後期の激しい武力闘争の時代から、徳川幕府による安定期へと移行する過渡期を象徴している。武力が全てを決定した時代から、文化的な家格や素養もまた家の存続に寄与しうる新たな価値観が生まれる時代への橋渡しをした人物と見ることもできるだろう。彼の物語は、「もし桶狭間の悲劇がなかったら」「もし武田信玄が同盟を堅持していたら」といった歴史の「もしも」を想起させ、指導者の力量と歴史的状況の不可抗力との関係について、我々に深い思索を促すのである。

引用文献

- 歴史の目的をめぐって 今川氏真 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-02-imagawa-ujizane.html

- 今川氏真|国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=587

- 今川氏真は何をした人?「放り投げられた蹴鞠のように浮遊し ... https://busho.fun/person/ujizane-imagawa

- 今川氏真 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E5%B7%9D%E6%B0%8F%E7%9C%9F

- 今川氏真―暗愚なボンボンのレッテル | 天野純希 「戦国サバイバー ... https://yomitai.jp/series/sengokusurvivor/04-imagawaujizane/

- 今川義元の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/34750/

- 今川家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30606/

- 「滅亡」の一幕が物語る戦国時代の過酷さ 『今川氏滅亡』 | カドブン https://kadobun.jp/reviews/review/363.html

- ようやく本来の姿になった今川義元・氏真、なぜ「ひ弱」に描かれていたのか? - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/73823

- 今川義元(いまがわ よしもと) 拙者の履歴書 Vol.14〜桶狭間の悲劇、三国の盟主 - note https://note.com/digitaljokers/n/na5c8b2d30004

- 北条氏康の娘たち② ~早川殿 - マイナー・史跡巡り https://tamaki39.blogspot.com/2017/04/blog-post_30.html

- 早川殿 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A9%E5%B7%9D%E6%AE%BF

- 早川殿 /ホームメイト - 戦国時代の姫・女武将たち - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46529/

- 義元の嫡男・今川氏真が辿った生涯|今川家を滅亡させた愚将か ... https://serai.jp/hobby/1107063

- 1568年 – 69年 信長が上洛、今川家が滅亡 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1568/

- 義元の嫡男・今川氏真が辿った生涯|今川家を滅亡させた愚将か ... https://serai.jp/hobby/1107063/2

- 「徳川家康ー将軍家蔵書からみるその生涯ー」関係年表 - 国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/ieyasu/history.html

- 桶狭間の戦い|徳川家康ー将軍家蔵書からみるその生涯ー - 国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/ieyasu/contents1_03/

- 桶狭間の戦い - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7145/

- 『今川氏滅亡』氏真は無能だったのか?恐るべき武田信玄、頼りにならない上杉謙信 https://sengokubanashi.net/history/imagawashi-extinction/

- 浜松市立中央図書館 浜松読書文化協力会 https://www.lib-city-hamamatsu.jp/study/pdf/k-ieyasu.pdf

- 『どうする家康』闇落ちキャラ!?今川氏真が辿った人生とは - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/216392/

- 今川氏真館-東京都 - 城と古戦場~戦国大名の軌跡を追う~ http://utsu02.fc2web.com/shiro273.html

- 「今川氏真」亡国の暗君が平時の名君たりえた公算 教養ある文化人として家康のもと生き延びた https://toyokeizai.net/articles/-/661486?display=b

- 今川氏真の辞世 戦国百人一首㊲|明石 白(歴史ライター) - note https://note.com/akashihaku/n/nca7cc2a8ca07

- 今川氏真の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/94143/

- 楽市楽座令研究の軌跡と課題 今川氏と富士大宮楽市 - 思文閣 https://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/nakami/9784784219087.pdf

- 尾張二の宮宛て定書 https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/record/2263/files/AN00211590_92_1.pdf

- シリーズ・中世関東武士の研究 第 35巻 今川氏真 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/699/

- 氏真、寂たり - 徳間書店 https://www.tokuma.jp/smp/book/b598671.html

- ダメ当主?それとも名君?今川義元の息子・今川氏真の生涯を再検証【作者に訊く】 - コラム - goo https://www.goo.ne.jp/green/column/walkerplus_1176429.html

- 今川氏真』長篠の戦にも参戦!?旧領復帰を諦めなかった「ばかなる大将 - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/person/imagawaujizane/

- 武将別伝(史実) - ニコニコ動画 歴史戦略ゲー プレイ動画まとめwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/nicosangokushi/pages/347.html

- 義元の遺言を氏真から託される家康~家康と氏真、義兄弟設定の理由~|青江 - note https://note.com/tender_bee49/n/ne0749b1e1e33

- 『どうする家康』第12回『氏真』簡易感想(ネタバレ有) | ~ Literacy Bar ~ https://ameblo.jp/zeppeki-man/entry-12795677669.html

- 直木賞-選評の概要-第148回 https://prizesworld.com/naoki/senpyo/senpyo148.htm