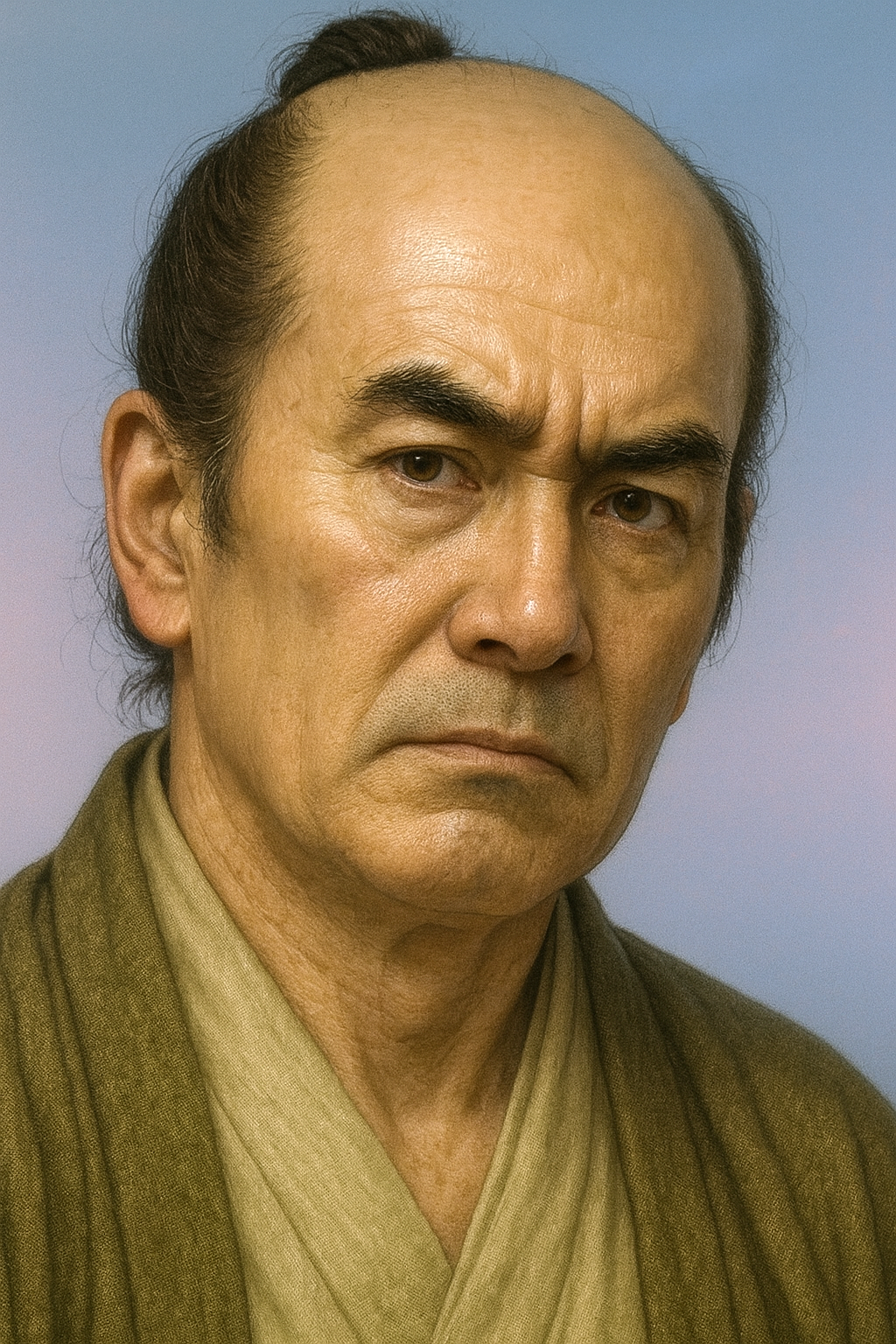

伊庭貞隆

伊庭貞隆は近江守護代として六角氏に二度反旗を翻し、琵琶湖の水運を掌握。中央政局の混乱と家中の派閥争いの中、最終的に没落したが、六角氏の戦国大名化を促した。

近江の麒麟児か、反逆者か―守護代・伊庭貞隆の実像

序章:乱世に揺れる近江の巨星、伊庭貞隆

室町時代後期から戦国時代初期にかけて、近江国(現在の滋賀県)の歴史に、主家である六角氏に二度にわたって反旗を翻した一人の武将がいた。その名は伊庭貞隆(いば さだたか)。彼は近江守護代という重職を担い、主君を凌ぐほどの権勢を誇りながら、最終的には歴史の敗者としてその生涯を終えた 1 。彼の行動は、単に「下剋上」という言葉で片付けられるものではなく、その背景には応仁の乱以降の室町幕府の権威失墜、守護大名の領国支配強化、そして中央政局の動乱といった、時代の大きなうねりが複雑に絡み合っている。

伊庭貞隆が生きた15世紀末から16世紀初頭は、旧来の支配秩序が崩壊し、新たな権力が各地で胎動する激動の時代であった。守護は自らの領国を一元的に支配する戦国大名へと変貌を遂げようとし、その過程で国内の有力被官との間に深刻な摩擦を生じさせていた 3 。伊庭貞隆の反乱は、まさにこの時代の転換期に近江国で発生した、象徴的な事件であったと言える。

本報告書は、伊庭貞隆の生涯を、その出自、権力基盤、そして彼を取り巻く政治状況から多角的に分析する。彼の反乱はなぜ起こったのか、そしてその行動は何を意味するのか。これらの問いを深く掘り下げることで、彼を単なる反逆者としてではなく、時代の変革期に自らの勢力の維持と発展をかけて戦った有力被官の実像として描き出すことを目的とする。なお、明治時代に住友財閥の中興の祖として知られる同姓同名の伊庭貞剛(いば ていごう)が存在するが、本報告書が対象とするのは、あくまで戦国時代の武将・伊庭貞隆である 4 。

第一章:伊庭氏の出自と権力基盤

伊庭貞隆の行動を理解するためには、まず彼が属した伊庭一族が、いかにして近江国で強大な勢力を築き上げたのか、その歴史的背景と権力の源泉を解き明かす必要がある。伊庭氏の力は、単に守護代という政治的地位のみに由来するものではなく、その由緒ある家柄と、地理的優位性を活かした強固な経済基盤に支えられていた。

第一節:近江源氏佐々木氏の支流としての系譜

伊庭氏は、近江守護であった六角氏と同じく、宇多源氏佐々木氏の流れを汲む名門であった 1 。その祖は、佐々木経方の子、行実の四男にあたる実高(さねたか)とされる。実高は建久年間(1190年~1199年)に近江国神崎郡伊庭邑(現在の東近江市伊庭町)に居を構え、伊庭氏を称したのが始まりと伝えられる 7 。

主家である六角氏と祖を同じくするこの出自は、伊庭氏が六角家中で特別な地位を占める正当性の根拠となった。彼らは単なる被官ではなく、主家と同格に近い血統を持つ一族として、他の家臣とは一線を画す存在であった。しかし、この高い家格は、裏を返せば主家にとって潜在的な脅威ともなり得る、両刃の剣であった。伊庭氏が六角家中で重きをなすほど、その存在は主家の権威を相対化させ、緊張関係を生む要因ともなったのである。

第二節:父・満隆の時代と守護代としての台頭

伊庭氏の権勢が大きく伸長したのは、貞隆の父・伊庭満隆の時代である。当時、六角家は家督を巡る内訌で揺れており、満隆はこの機に乗じて守護代として国政への影響力を強めていった 2 。守護代は、本来守護の代官として領国を統治する役職であるが、満隆は主家の混乱を背景に、実質的な国主のごとく振る舞うほどの力を蓄えた。

この伊庭氏の台頭は、六角氏当主との間に深刻な亀裂を生むことになる。長禄4年(1460年)、当時の六角家当主であった六角政堯は、強大化する伊庭氏の力を削ぐため、満隆の嫡男、すなわち貞隆の兄を殺害するという暴挙に出た 2 。この事件は、単なる家臣の粛清に留まらなかった。守護代は将軍によって任じられる職であり、その嫡男の殺害は幕府の権威への挑戦と見なされた 8 。結果として、六角政堯は室町幕府の勘気を蒙り、当主の座を追われることとなる。そして、その後釜として六角家の家督を継いだのが、後に貞隆と宿命の対決を繰り広げることになる六角高頼であった 2 。この一連の出来事は、伊庭氏と六角氏当主の間に、もはや拭い去ることのできない深い不信と遺恨の種を蒔いたのである。

第三節:伊庭内湖の水運支配に見る経済的・軍事的基盤

伊庭氏の権力を支えたのは、守護代という政治的地位だけではなかった。むしろその力の源泉は、本拠地である伊庭が持つ地理的・経済的な重要性にあった。伊庭の地は、琵琶湖の東岸に広がる伊庭内湖に面しており、古くから水運の要衝として栄えていた 3 。

中世の近江において、琵琶湖とその周辺の内湖を介した水運は、物資輸送の大動脈であり、経済活動の生命線であった。伊庭氏はこの地の利を最大限に活かし、湖上交通と漁業権益を掌握することで、莫大な富を蓄積した 11 。当時の伊庭の繁栄は「伊庭千軒」と称されるほどであり、多くの家々が立ち並び、活気に満ちていたと伝えられる 13 。明治初期の記録によれば、伊庭には戸数約500軒に対し、舟が482艘あったとされ、いかに水運が生活と経済に密着していたかが窺える 14 。

この分析から導き出されるのは、伊庭氏の権力の本質が、その経済的自立性にあったという点である。守護代という役職は、近江においては必ずしも絶対的な権力を保証するものではなかった 15 。しかし伊庭氏は、伊庭内湖の水運支配という独自の経済基盤を持つことで、主家からの経済的束縛を受けにくい立場にあった。この経済力こそが、強力な水軍を含む軍事力を維持し、主家である六角氏と対等に渡り合うことを可能にした政治的影響力の源泉であった。彼らの反乱は、この経済的自立性という土壌なくしては考えられないのである。

第二章:主君・六角高頼との対立構造

伊庭貞隆が主君・六角高頼に反旗を翻した背景には、単なる個人的な野心や権力闘争を超えた、より構造的な要因が存在した。それは、守護と守護代という権力の二重構造、室町幕府中央の政争の地方への波及、そして六角家中の有力被官同士の角逐という、三つの要素が複雑に絡み合ったものであった。

第一節:権力の二重構造―守護と守護代の危うい共存

室町時代の近江国では、守護・六角氏と守護代・伊庭氏による権力の併存という、特異な統治体制が形成されていた。本来、守護代は「守護の命令を在地に伝える職」に過ぎないとされるが、伊庭氏は佐々木氏支流という高い家格と、在地社会における長年の実績を背景に、単なる代官の域を超えた実権を掌握していた 15 。

特に、応仁の乱(1467年~1477年)や、それに続く長享・延徳の乱(六角征伐、1487年~1491年)といった国家的な動乱は、この傾向を加速させた。若年の主君・高頼に代わり、伊庭貞隆は幾度となく国の危機に対処し、実質的に近江の国政を主導した 17 。この過程で、名目上の君主である守護・高頼と、実権を握る守護代・貞隆という「権力の二重構造」が常態化し、両者の間に潜在的な対立の火種が燻り続けることになった。

この対立は、より大きな歴史的文脈の中に位置づけることができる。すなわち、それは室町時代の分権的な「守護体制」から、戦国時代の集権的な「大名領国制」へと移行する過程で必然的に生じた構造的な摩擦であった。六角氏が領国を一元的に支配する真の戦国大名へと脱皮するためには、伊庭氏のような自立性の高い有力被官の権力を解体し、完全に臣従させるか、あるいは排除する必要があった 3 。その意味で、伊庭氏の乱は、六角氏が戦国大名へと生まれ変わるために乗り越えなければならなかった「陣痛」であったと解釈できるのである。

第二節:中央政局の影―足利将軍家の分裂と近江国

近江国内の対立は、室町幕府中央の政争と密接に連動していた。明応2年(1493年)に管領・細川政元がクーデターを起こし、将軍・足利義材(後の義稙)を追放して足利義澄を擁立した「明応の政変」は、幕府を二つの勢力に分裂させ、その影響は全国の守護大名に波及した。

当初、近江の六角高頼と伊庭貞隆は、共に新将軍・義澄を支持する立場で一致していた。明応8年(1499年)、越前の朝倉氏に擁された前将軍・義尹(義材)が上洛を試みた際には、両者は協力してこれを撃退している 18 。しかし、この協調関係は長くは続かなかった。

やがて六角高頼は、追放された義尹派へと接近し、政治的立場を転換させる。一方で、伊庭貞隆は義澄派の最大の後ろ盾であった管領・細川政元との強固な連携を維持し続けた 8 。この中央政局における政治路線の決定的な対立が、近江国内での両者の亀裂を修復不可能なものにした。伊庭氏の乱は、近江国内の権力闘争であると同時に、足利将軍家の分裂と細川管領家の内部対立という、中央の政争が地方に投影された代理戦争の様相を呈していたのである 19 。

第三節:有力被官間の角逐―伊庭氏と馬淵氏の対立

近年の研究では、伊庭氏の乱の原因を、単に六角氏と伊庭氏の二者間の対立として捉えるだけでなく、六角家中の有力被官同士の派閥抗争という側面が重視されている 21 。

『文亀年中記写』や『鹿苑日録』といった同時代の史料を分析すると、乱の直前、前将軍・足利義尹の受け入れを巡って、六角家中で深刻な意見対立があったことが明らかになっている。具体的には、義尹の受け入れに積極的な馬淵(まぶち)氏・蒲生(がもう)氏らと、それに消極的な伊庭氏との間で路線対立が生じていた 21 。当初は伊庭氏と同じく消極的であった六角高頼が、どこかの時点で馬淵・蒲生氏側に与した結果、伊庭氏が権力中枢で孤立したと考えられる。

実際に第一次伊庭氏の乱が勃発すると、馬淵氏や蒲生氏が六角方の中核として戦い、一方で山内氏や佐治氏といった国人たちが伊庭方に与同しており、乱が六角家中の派閥抗争として展開したことが確認できる 21 。このように、伊庭貞隆と六角高頼の対立は、中央政局の動向を背景としながら、六角家内部の有力被官たちの勢力争いという複雑な力学の上で発生したものであった。

第三章:伊庭氏の乱―二度の反旗とその全容

主君・六角高頼との対立を深めた伊庭貞隆は、ついに二度にわたり武力蜂起に踏み切る。この一連の争乱は「伊庭氏の乱」と呼ばれ、十数年にわたり近江国を戦火に巻き込んだ。その経過は、中央政局や周辺勢力の動向と複雑に絡み合いながら展開していく。

表1:伊庭氏の乱・関連年表

|

西暦 |

和暦 |

伊庭氏の動向 |

六角氏の動向 |

中央政局・周辺勢力の動向 |

備考 |

|

1460年 |

長禄4年 |

貞隆の兄が六角政堯に殺害される。 |

政堯、幕府の命で廃嫡。高頼が家督継承。 |

- |

伊庭・六角両氏の確執の原点 2 。 |

|

1467年 |

応仁元年 |

貞隆、西軍として活動。 |

高頼、西軍として東軍の京極氏と抗争。 |

応仁の乱勃発(~1477年)。 |

8 |

|

1487年 |

長享元年 |

- |

高頼、幕府軍の討伐を受ける(長享・延徳の乱)。 |

9代将軍足利義尚が六角征伐を開始。 |

19 |

|

1493年 |

明応2年 |

- |

- |

細川政元が明応の政変を起こす。 |

将軍家が義澄派と義尹(義稙)派に分裂。 |

|

1499年 |

明応8年 |

高頼と共に義尹派の上洛軍を撃退。 |

伊庭氏と共に義尹派を撃退。 |

前将軍義尹が越前朝倉氏を頼り上洛図る。 |

この時点では伊庭・六角は協調 18 。 |

|

1502年 |

文亀2年 |

**【第一次伊庭氏の乱】**高頼に攻められ敗走するも、細川政元の支援で反撃。 |

貞隆の排除を決行するも、反撃を受け観音寺城を追われる。 |

管領細川政元が伊庭氏を強力に支援。 |

貞隆、一時的に近江の実権を掌握 8 。 |

|

1507年 |

永正4年 |

- |

高頼、将軍義澄と対立し近江に帰国。 |

細川政元が暗殺される(永正の錯乱)。 |

伊庭氏の後ろ盾が消滅 17 。 |

|

1514年 |

永正11年 |

**【第二次伊庭氏の乱】**子・貞説と共に再び蜂起。北近江の浅井亮政と結ぶ。 |

被官の九里氏を謀殺。伊庭氏の再蜂起を招く。 |

- |

『近畿内兵乱記』に「伊庭貞説父子没落」と記録 2 。 |

|

1516年 |

永正13年 |

観音寺城を攻撃するが失敗。 |

- |

- |

24 |

|

1520年 |

永正17年 |

敗北が決定的となり、没落。 |

伊庭氏を完全に排除。 |

- |

乱の終結。直後に高頼も死去 8 。 |

第一節:第一次伊庭氏の乱(文亀二年、1502年)

文亀2年(1502年)10月、長年にわたる緊張関係はついに軍事衝突へと発展した。六角高頼は「伊庭連々不義の子細共候間」(伊庭がたびたび不義を働いたため)との名目を掲げ、守護代・伊庭貞隆の排除を断行した 8 。

緒戦において、貞隆は高頼軍に敗れ、本拠地を追われて琵琶湖西岸への撤退を余儀なくされる。しかし、貞隆には強力な切り札があった。それは、当時幕政を牛耳っていた管領・細川政元との強固なパイプであった 8 。貞隆の敗走を知った政元は、ただちに彼を支援するために軍事介入を開始する。中央からの援軍を得た貞隆は勢いを盛り返し、反撃に転じた。

政元の介入により、戦局は完全に逆転する。貞隆軍は青地城、馬淵城、永原城といった六角方の拠点を次々と攻略 8 。窮地に陥った高頼は、本拠である観音寺城を放棄し、重臣の蒲生氏が守る日野城(音羽城)へと敗走した 17 。これにより、一時的ではあるが、近江国の実権は完全に貞隆の手に渡った。その後、幕府の仲介によって両者の間に和睦が成立するが、これは根本的な問題解決には至らず、あくまで一時的な休戦に過ぎなかった 1 。

第二節:第二次伊庭氏の乱(永正十一年、1514年~)

第一次の乱から約12年後、水面下で続いていた対立は再び火を噴く。永正11年(1514年)、六角氏が被官の一人であった水茎岡山城主・九里信隆を謀殺した事件などが引き金となり、伊庭貞隆は子息の貞説(さだのぶ)と共に再び反旗を翻した 1 。

この第二次蜂起において、貞隆は新たな同盟者を得る。それは、当時、京極氏の内紛に乗じて北近江に急速に勢力を拡大していた浅井亮政(すけまさ)であった 1 。この同盟は、近江国を南部の六角氏と北部の浅井・伊庭連合軍が争うという、新たな南北対立の構図を生み出した。

しかし、戦況は貞隆にとって有利には進まなかった。永正13年(1516年)には観音寺城への攻撃を試みるも、これは失敗に終わる 24 。第一次の乱と決定的に異なったのは、細川政元という中央の強力な後ろ盾を失っていた点である。政元は永正4年(1507年)に暗殺されており(永正の錯乱)、貞隆はもはや中央からの支援を期待できなかった。後ろ盾を失った貞隆・貞説父子は次第に追い詰められ、江北(湖北)へと逃亡 1 。軍記物である『近畿内兵乱記』には、永正11年2月の時点で「伊庭貞説父子没落」との記述が見られる 2 。その後も数年にわたり抵抗を続けたと見られるが、永正17年(1520年)頃までには岡山城が陥落するなどして、その勢力は完全に駆逐され、伊庭氏宗家は没落の運命を辿った 8 。

第四章:伊庭貞隆の死後と伊庭氏のその後

伊庭貞隆の敗北は、単に一個人の、あるいは一族の没落に留まらなかった。それは近江国の勢力図を大きく塗り替え、宿敵であった六角氏の権力構造、そして離散した伊庭一族の運命に決定的な影響を与えた。

第一節:六角氏の権力確立と戦国大名化への道程

伊庭氏という、長年にわたり主家の権力を脅かし続けた最大の対抗勢力を排除したことの意義は、六角氏にとって極めて大きかった。これにより、六角氏はようやく領国内の権力を一元化し、強固な支配体制を確立することが可能となったのである 3 。

守護代という、いわば「身中の虫」を駆逐した六角氏は、名実ともに近江の支配者としての地位を固める。この権力基盤の安定は、高頼の子である六角定頼の代に結実する。定頼は、かつて伊庭氏と結んだ北近江の浅井氏をも支配下に置き、幕府の管領代に任じられるなど、六角氏の歴史における全盛期を築き上げた 17 。皮肉なことに、伊庭貞隆の敗北と没落は、彼の宿敵であった六角氏が戦国大名として飛躍するための礎となったのである。

第二節:離散した伊庭一族の行方と後世への影響

宗家の没落により、伊庭氏が近江国の政治の表舞台で活躍することはなくなった。しかし、一族が完全に滅亡したわけではない。一部の史料からは、乱の後も伊庭氏が六角氏の被官として存続したことが示唆されており、最終的には本領である伊庭(現在の東近江市)周辺の所領のみは安堵されたと考えられている 2 。

また、没落した伊庭氏の一部は、その後も浅井氏と同盟関係を維持し、六角氏への抵抗を散発的に続けたが、かつてのような大きな勢力となることはなかった 1 。時代が下り、戦国時代の末期になると、蒲生郡桐原郷に拠点を移し、和泉国伯太藩の渡辺氏に仕官した伊庭氏の系統も現れる 8 。さらに、この一族の血脈は途絶えることなく続き、遠く明治の世において、住友家の総理事として別子銅山の煙害問題を解決に導き、企業の社会的責任の先駆者と評価される伊庭貞剛を輩出するに至る 5 。戦国乱世に散った一族の血が、形を変えて近代日本の発展に寄与したことは、歴史の興味深い一側面と言えよう。

終章:伊庭貞隆が歴史に刻んだもの

伊庭貞隆の生涯は、敗北と没落のうちに幕を閉じた。しかし、彼の存在が戦国初期の近江史、ひいては日本史の転換期に刻んだ影響は決して小さくない。彼を単なる「反逆者」という一面的な評価で断じることは、その歴史的役割を見誤らせる。

伊庭貞隆は、守護の権威に形式的には従いつつも、自らが掌握する経済基盤と中央政局とのパイプを巧みに利用し、主家からの自立性を保とうとした、まさに 時代の過渡期における有力被官の典型 であった。彼の二度にわたる反乱は、単なる個人的な野心や裏切りという言葉では説明できない。それは、応仁の乱を経て室町幕府の政治秩序が崩壊し、新たな支配体制が各地で模索される中で、自らの一族と勢力の存続をかけて選択された、極めて 合理的な政治行動 であったと評価できる。

彼は、守護権力の一元化を目指す主君・六角高頼にとって、乗り越えるべき最大の障壁であった。そして、その抵抗は最終的に打ち破られた。しかし、彼との十数年にわたる死闘を通じて、六角氏は被官統制の術を学び、領国支配の在り方を再構築せざるを得なかった。結果として、伊庭貞隆の存在と抵抗は、皮肉にも六角氏の戦国大名化を促し、近江国の政治地図を大きく塗り替える直接的なきっかけとなったのである。

最終的に歴史の敗者となった伊庭貞隆だが、彼の闘争は、下剋上が本格化する戦国乱世の到来を告げる、重要な序章を飾る一幕であった。その生涯は、中世から近世へと移行する時代の大きなうねりの中で、自らの拠って立つ基盤を守るために抗った、一人の地方領主の激しい生き様を我々に伝えている。

補遺:伊庭氏と連歌師・宗祇

伊庭氏の歴史を語る上で、武家としての側面だけでなく、その文化的な側面にも光を当てることは、一族の全体像を理解する上で重要である。特に、室町時代を代表する文化人であり、連歌の大成者として知られる宗祇(そうぎ、1421年~1502年)と伊庭氏の関係は注目に値する。

宗祇の出自については、紀伊国説など諸説あるが、近年の研究、特に広島大学名誉教授であった故・金子金次郎氏の研究により、近江の伊庭氏出身であるという説が有力視されている 27 。この説によれば、宗祇の父方は近江守護佐々木氏の重臣である伊庭氏の出自であり、母方は摂津細川管領家の重臣・飯尾氏の出身であったとされる 27 。この血筋は、宗祇が武家社会と公家社会の双方にわたる広範な人脈を築き、当代随一の連歌師として活躍する上で大きな背景となった可能性が考えられる 28 。

この関係性を踏まえた上で特筆すべきは、宗祇が没した年である。彼の没年は文亀2年(1502年)7月30日 30 。これは、奇しくも伊庭貞隆が「第一次伊庭氏の乱」の火蓋を切った、まさにその年と一致するのである 22 。宗祇の弟子である柴屋軒宗長が記した紀行文『宗祇終焉記』には、宗祇が最晩年に越後から関東を経て箱根で客死するまでの旅路が描かれている 32 。この最後の旅が、自らの一族がその存亡を賭けて故郷・近江で戦乱の渦中にあったさなかに行われていたという事実は、歴史の皮肉と深い人間ドラマを感じさせる。

宗祇の存在は、伊庭氏が単なる武辺一辺倒の地方豪族ではなく、当代最高の文化人を輩出するほどの豊かな 文化的資本 をも有していたことを強く示唆している。この文化的なネットワークは、政治的なネットワークと決して無関係ではなかったであろう。伊庭貞隆が中央の管領・細川政元と強固な関係を築き、その支援を得て主君を一時的に圧倒できた背景には、宗祇を通じて培われた文化人脈が、政治的なパイプを補強、あるいは形成する一助となっていた可能性も否定できない。

そう考えると、文亀2年(1502年)という年は、単なる偶然の一致以上の意味を持つ。文化の巨星であった宗祇の死と、伊庭一族がその政治的命運を賭けた戦いの開始が重なったこの年は、伊庭氏が誇った政治的・文化的影響力の双方における、終わりの始まりを象徴する出来事であったと解釈することも可能であろう。

引用文献

- 伊庭氏(いばうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BC%8A%E5%BA%AD%E6%B0%8F-1146680

- 伊庭貞隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E5%BA%AD%E8%B2%9E%E9%9A%86

- 伊庭城 - 近江の城めぐり - 出張!お城EXPO in 滋賀・びわ湖 https://shiroexpo-shiga.jp/column/no07/

- 第3回 | 住友の歴史 https://www.sumitomo.gr.jp/history/person/tracks21/03/

- 伊庭貞剛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E5%BA%AD%E8%B2%9E%E5%89%9B

- 伊庭貞剛 - 廣誠院 https://kouseiin.org/ibteigo.html

- 伊庭氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E5%BA%AD%E6%B0%8F

- 武家家伝_伊庭氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/iba_k.html

- 東近江市の「日本遺産」 - 東近江の文化財だより https://ebunkazai.shiga-saku.net/e1202055.html

- 日本遺産巡り#19 琵琶湖とその水辺景観 -祈りと暮らしの水遺産 https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/special/114/

- 近江伊庭城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/iba.htm

- イ予 ば庭 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/2042811.pdf

- 日本遺産・琵琶湖 祈りと暮らしの水遺産 伊庭の水辺景観 | 一般社団法人・東京滋賀県人会 https://imashiga.jp/blog/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%81%BA%E7%94%A3%E3%83%BB%E7%90%B5%E7%90%B6%E6%B9%96%E3%80%80%E7%A5%88%E3%82%8A%E3%81%A8%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%AE%E6%B0%B4%E9%81%BA%E7%94%A3%E3%80%80%E4%BC%8A%E5%BA%AD/

- 琵琶湖岸の水郷・伊庭における 明治以後の水路網と水利用の変遷 http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00897/2011/A74D.pdf

- 戦国期六角氏権力の構造と展開 https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/record/2002766/files/111TDB2821.pdf

- 戦国期六角氏権力の構造と展開 - 国立情報学研究所 https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/record/2002766/files/6312.pdf

- 六角高頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E8%A7%92%E9%AB%98%E9%A0%BC

- 伊庭氏の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E5%BA%AD%E6%B0%8F%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 日本史における「変」と「乱」について対談しました - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2022/01/15/123737

- 武家家伝_六角氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/rokkaku.html

- 戦国期における守護権力の変質と有力被官 : 近江伊庭氏を 事例に https://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/contents/osakacu/kiyo/DBd0650003.pdf

- 能登川てんこもり 【資料編】 - 東近江市博物館合同サイト https://e-omi-muse.com/notohaku/tenkomori/page6.html

- 赤澤朝経とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%B5%A4%E6%BE%A4%E6%9C%9D%E7%B5%8C

- 観音寺城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E5%AF%BA%E5%9F%8E

- 「朝鮮通信使」が通った「朝鮮人街道」を行く(Ⅲ)安土~北腰越~伊庭水郷~能登川 | NOBUSAN BLOG http://19481941.blog.fc2.com/blog-entry-133.html

- 東近江 観音寺城(東近江市) - いぶき発 その2 - Jimdo https://taki1377.jimdofree.com/%E8%BF%91%E6%B1%9F%E3%81%AE%E5%B1%B1%E5%9F%8E/%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E5%AF%BA%E5%9F%8E/

- 連歌師・宗祇法師は伊庭氏の出身だそうです 2022.12.30|東近江トレイル探訪 - note https://note.com/masaoikeda/n/n618d220db30e

- 伊庭の水辺景観 - FC2 http://kusahato.web.fc2.com/soukyuan-2/walking/uo-118iba/iba.html

- 宗祇(ソウギ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%97%E7%A5%87-18481

- 宗祇 千人万首 - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/sougi.html

- (第208号) 古今伝授のまち三島(2) ~連歌師宗祇と古今伝授~ (平成17年9月1日号) - 三島市 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn001852.html

- 『宗祗終焉記』(柴屋軒宗長) https://geo.d51498.com/urawa0328/arekore/sougi-syuuen.html

- 宗長『宗祇終焉記』を読む - suzuroyasyoko ページ! - 鈴呂屋書庫 https://suzuroyasyoko.jimdofree.com/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E6%96%87%E5%AD%A6%E9%96%A2%E4%BF%82/%E9%80%A3%E6%AD%8C%E5%B8%AB%E3%81%AE%E7%B4%80%E8%A1%8C%E6%96%87/%E5%AE%97%E7%A5%87%E7%B5%82%E7%84%89%E8%A8%98-%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80/