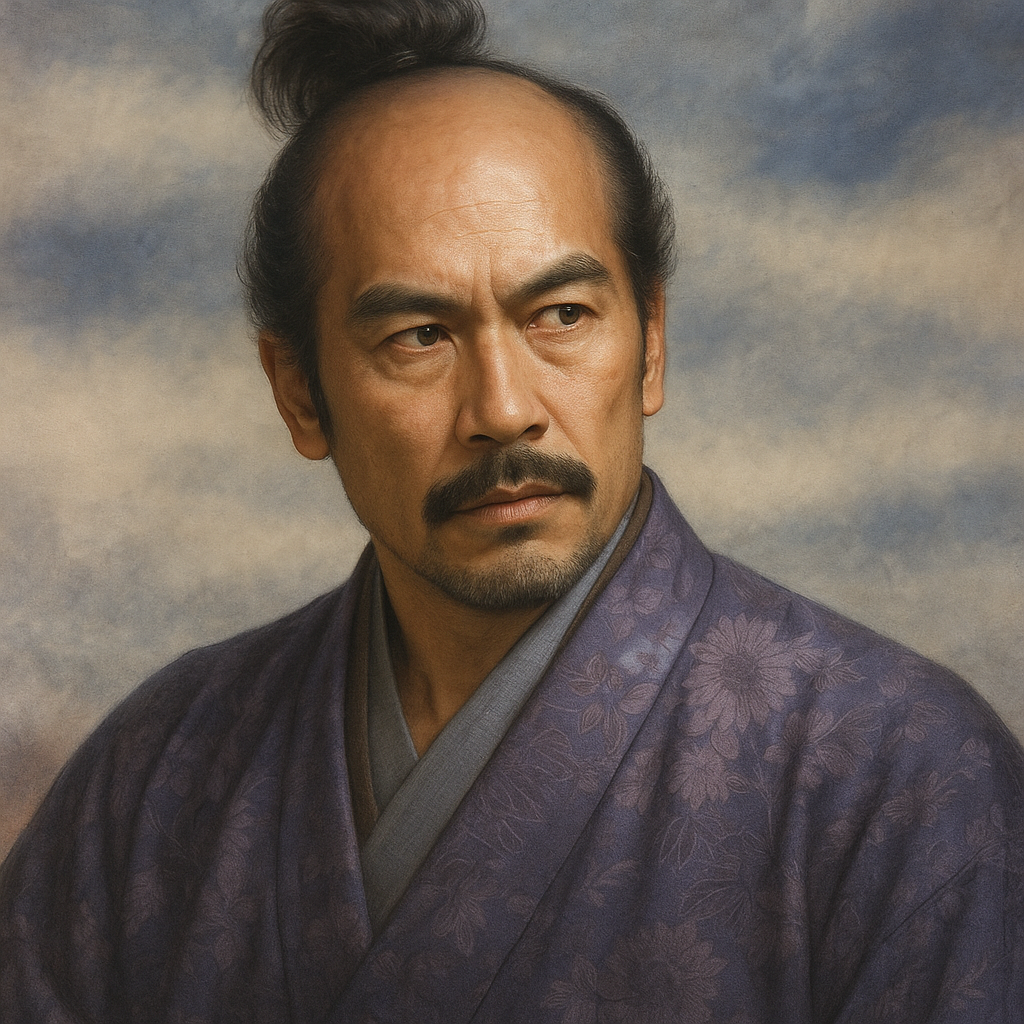

伊東祐兵

伊東祐兵は日向伊東氏の武将。伊東氏没落後、豊臣秀吉に仕え、九州平定で功績を挙げ旧領飫肥を回復。飫肥藩初代藩主となり、伊東氏中興の祖と称された。

戦国武将 伊東祐兵 詳細報告

はじめに

伊東祐兵(いとう すけたけ/すけたか)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将であり、日向国飫肥藩の初代藩主です 1 。伊東氏は、一時は日向国の大半を支配するほどの勢力を誇りましたが、隣国薩摩の島津氏との抗争の末に没落し、祐兵自身も苦難に満ちた流浪の日々を送ることになります。しかし、不屈の精神で豊臣秀吉に仕え、その九州平定において功績を挙げることで旧領飫肥への復帰を果たし、伊東家中興の祖と称されるに至りました 1 。

本報告書では、伊東祐兵の劇的な生涯を、その出自から伊東氏の盛衰、流浪の時代、豊臣秀吉への仕官、九州平定における活躍、飫肥藩初代藩主としての治世、文禄・慶長の役への従軍、関ヶ原の戦いにおける動向、そしてその人物像と後世に遺る史跡に至るまで、詳細かつ徹底的に調査し、明らかにします。

なお、伊東祐兵の生年については、永禄7年(1564年)とする説 2 と、永禄2年(1559年)1月15日(西暦1559年2月22日)とする説 1 が存在します。本報告書では、その後の事績との整合性や、より広範な史料的裏付けを考慮し、主に永禄2年(1559年)説を採り上げて記述を進めます。異なる生年が存在することは、戦国時代の記録の難しさを示す一例と言えるでしょう。特に 2 の記述は一人称(「わらわは」)であり、後世の創作や特定の家系に伝わる異説の可能性も考慮されますが、 1 はより客観的な編纂物に見られる情報を提供しています。

表1:伊東祐兵 略年譜

|

和暦 |

西暦 |

年齢(永禄2年説) |

主要な出来事 |

関連資料ID |

|

永禄2年 |

1559 |

0歳 |

日向国都於郡城にて誕生(幼名:虎熊丸) |

1 |

|

永禄11年 |

1568 |

9歳 |

伊東氏が飫肥城を奪取し、虎熊丸(祐兵)が城主となる |

1 |

|

永禄12年 |

1569 |

10歳 |

兄・義益が病死し、家督を継承(父・義祐が後見) |

1 |

|

元亀3年 |

1572 |

13歳 |

木崎原の戦いで伊東軍が島津軍に大敗 |

3 |

|

天正5年 |

1577 |

18歳 |

家臣の謀反と島津氏の侵攻により、父・義祐らと共に日向を退去、豊後国の大友宗麟を頼る |

1 |

|

天正6年 |

1578 |

19歳 |

耳川の戦いで大友・伊東連合軍が島津軍に大敗。伊予国へ逃れる |

1 |

|

天正10年 |

1582 |

23歳 |

伊東掃部助の仲介で羽柴秀吉に仕官。山崎の戦いに従軍 |

1 |

|

天正11年 |

1583 |

24歳 |

賤ヶ岳の戦いに従軍。河内国丹南郡半田村に5百石を与えられる |

1 |

|

天正15年 |

1587 |

28歳 |

豊臣秀吉の九州平定に先導役として参加。戦功により日向国臼杵郡、宮崎郡などに2千町余を与えられ、後に飫肥城も賜る |

1 |

|

天正16年 |

1588 |

29歳 |

飫肥城に入城し、旧領を回復。飫肥藩初代藩主となる |

1 |

|

文禄元年 |

1592 |

33歳 |

文禄の役に従軍。甥の義賢・祐勝らと朝鮮へ渡海 |

1 |

|

文禄3年 |

1594 |

35歳 |

所領2万8千石余を開墾し、3万6千石に石直し(文禄検地) |

1 |

|

慶長5年 |

1600 |

41歳 |

関ヶ原の戦い時、大坂で病臥。密かに東軍に与し、嫡男・祐慶を国許へ送る。戦後、所領安堵。同年10月11日、大坂にて死去(諸説あり) |

1 |

第一章:伊東祐兵の出自と伊東氏の盛衰

伊東氏の系譜と日向国における勢力基盤

伊東氏は、その出自を辿れば遠く藤原南家に行き着き、工藤氏の支族として平安時代末期から鎌倉時代にかけて伊豆国田方郡伊東荘(現在の静岡県伊東市)を本貫地としたことから伊東を称するようになった名門です 6 。家紋は「庵に木瓜(いおりにもっこう)」を用いています 6 。

日向伊東氏の歴史は、鎌倉幕府から日向国の地頭職を与えられた工藤祐経の子、伊東祐時がその庶子を下向させたことに始まります 6 。その後、伊東氏は日向国に土着し勢力を拡大。南北朝時代を経て、室町時代に入ると足利尊氏に属した伊東祐持が児湯郡都於郡(現在の宮崎県西都市)に所領を得て下向し、ここを拠点として戦国末期に至るまで日向国内に大きな影響力を持つようになりました 8 。伊東氏の長い歴史と中央の有力武家との繋がりは、彼らにとっての誇りであり、後の祐兵による伊東家再興の執念を支える精神的な基盤となったことでしょう。何世紀にもわたり日向に根を張ってきたという事実は、その土地に対する強い帰属意識を生んだと考えられます。

父・伊東義祐の時代と伊東氏の最盛期

伊東祐兵の父である伊東義祐(いとう よしすけ)は、日向伊東氏の第11代当主(伊東氏全体としては第17代とも第9代とも伝わる 2 )であり、伊東氏を最盛期へと導いた人物です 10 。永正9年(1512年)に生まれ 8 、若い頃から一族内の混乱を経験しました。天文2年(1533年)の兄・伊東祐充の早逝に伴うお家騒動(伊東武州の乱)では、叔父・伊東祐武のクーデターに直面しますが、反祐武派に擁立されてこれを討ち、実権を掌握します 10 。その後、弟の祐吉に家督を譲り一度は出家しますが、祐吉も3年後に病死したため還俗し、伊東氏11代当主として日向国の要所・佐土原城(宮崎県宮崎市)に拠点を構えました 10 。

義祐の時代、伊東氏は宿敵である島津氏と南九州の覇権を巡って激しい争いを繰り広げました 10 。特に、日向南部の要衝である飫肥城(宮崎県日南市)を巡っては、数代にわたる攻防の末、永禄11年(1568年)に島津氏から奪取することに成功します 1 。この時期、伊東氏は日向国のほぼ全域を支配下に置き、「四十八城」と称される48の城を各地に構え、その勢力は頂点に達しました 9 。祐兵が幼少期を過ごした頃の伊東家は、まさに黄金期を迎えていたのです 2 。しかし、この覇権拡大は島津氏との間に決定的な対立を生み、後の伊東氏没落の遠因ともなりました。義祐は愛刀家としても知られ、多くの名刀を収集していたと伝えられています 10 。

祐兵の誕生と幼少期、飫肥城主就任

伊東祐兵は、幼名を虎熊丸(とらくままる)と言い、永禄2年(1559年)、日向国の都於郡城で伊東義祐の次男(早世した嫡男を含めれば三男)として誕生しました 1 。母は河崎祐長の娘です 1 。伊東家の嫡男筋として、父や母、そして家臣たちから大きな期待を寄せられていたことでしょう 2 。

永禄3年(1560年)、兄の義益が家督を継いで都於郡城主となり、父・義祐は隠居して後見役となりました 1 。そして永禄11年(1568年)、伊東氏が島津氏から飫肥城を奪取すると、当時まだ9歳であった虎熊丸(祐兵)がその城主に任じられました 1 。これは、戦略的に極めて重要な拠点であり、長年の宿願であった飫肥城の支配を象徴する人事であったと考えられます。

しかし、その翌年の永禄12年(1569年)、兄の義益が病死するという不幸に見舞われます。これにより、祐兵が名目上の家督を継承し、父・義祐が再び当主代行として実権を握ることになりました 1 。この後継者問題の混乱と、老齢の義祐による再登板は、伊東氏の勢力に陰りが見え始める契機となったとされています 1 。幼くして要職に就き、そして兄の早逝によって否応なく一族の命運を担う立場に立たされたことは、祐兵のその後の人格形成に大きな影響を与えたに違いありません。

第二章:伊東氏の没落と祐兵の流浪

島津氏の台頭と木崎原の戦い

伊東氏が日向国内で勢力を拡大する一方、薩摩国では島津氏が着実に力を蓄え、日向への侵攻を窺っていました 2 。両者の対立が決定的な形で現れたのが、元亀3年(1572年)に日向国真幸院木崎原(現在の宮崎県えびの市)で起こった「木崎原の戦い」です。この戦いは、伊東義祐軍と島津義弘軍が激突したもので、「九州の桶狭間」とも称されるほど劇的な結果となりました 3 。

伊東軍は兵力で島津軍を大きく上回っていた(伊東軍3000に対し島津軍300 3 )にもかかわらず、島津側の巧みな戦術と勇猛果敢な戦いぶりの前に大敗を喫します。伊東軍は加久藤城攻略に失敗した後、木崎原で島津軍の反撃に遭い、伊東加賀守、伊東新次郎といった有力武将を含む多くの将兵を失いました 12 。戦死者は伊東軍500余人(一説には重臣128人、士分122人、雑兵560人、計810人)、島津軍も160余人(一説には士分150人、雑兵107人、計257人、兵力の85%以上)に上るという壮絶な戦いであったと伝えられています 3 。この敗戦は、単なる一戦の負けに留まらず、日向伊東氏の内部崩壊に繋がる致命的な打撃となりました 3 。多くの有能な家臣を失ったことで、伊東氏の軍事力と統治能力は著しく低下したのです。

家臣の離反と伊東氏の凋落

木崎原の戦いでの大敗は、伊東氏の権威を大きく揺るがし、家臣団の動揺を招きました。そして天正5年(1577年)、福永祐友や米良矩重といった有力家臣が島津氏の侵攻に呼応して謀反を起こすという事態に至ります 1 。外部からの圧力に加え、内部からの離反という致命的な状況に直面した伊東義祐は、本拠地であった佐土原城を追われることとなり、祐兵ら一族も父に従い、日向国からの退去を余儀なくされました 1 。この一連の出来事は「伊東崩れ」とも称され 13 、伊東氏の戦国大名としての地位が大きく傾いた瞬間でした。かつての栄華は見る影もなく、一族は存亡の危機に立たされたのです。

耳川の戦いと日向からの退去

故郷を追われた伊東一族は、豊後国(現在の大分県)の有力大名であった大友宗麟を頼りました 1 。当時、祐兵は18歳から19歳であったと考えられます。天正6年(1578年)、大友宗麟は伊東氏救援と、日向国をキリスト教国にするという自身の野望のため、大軍を率いて日向国へ侵攻しました 1 。

しかし、大友・伊東連合軍は、高城川(耳川)周辺(現在の宮崎県木城町付近)で行われた「耳川の戦い(高城川の戦いとも)」において、島津家久、山田有信らが率いる島津軍に壊滅的な大敗を喫してしまいます 1 。この戦いで大友氏は多くの有力家臣を失い、その勢力を大きく後退させることになりました 1 。そして、この敗戦のきっかけを作ったとも言える伊東氏は、大友領内での立場を失い、大名としての地位も事実上喪失したのです 1 。日向奪還の夢は遠のき、伊東一族は再び流浪の身とならざるを得ませんでした。

豊後、伊予への流浪と困窮の日々

耳川の戦いの敗北により、伊東一族は大友領内での居場所を失いました。祐兵は父・義祐、正室の阿虎の方(異母兄・伊東義益の娘で、祐兵にとっては姪にあたる 1 )、そして河崎祐長・権助親子ら僅か20余名の家臣と共に、海を渡って伊予国(現在の愛媛県)の道後へ逃れ、河野氏の一族である大内栄運(信孝)を頼りました 1 。

伊予での生活は極めて困窮を極めたと言われています。かつて日向に勢威を誇った名門伊東氏の当主とその一行が、日々の糧にも事欠くほどの状況に陥ったのです。忠臣であった河崎祐長は、酒造りをして主従の生計を支えたと伝えられています 1 。この流浪の時期、祐兵は10代後半から20代前半という多感な時期を、故郷を失った流民として過ごすことになりました 2 。

この苦難の時期には、祐兵の妻・阿虎の方を巡る不穏な逸話も伝えられています。大友氏の庇護下にあった際、何者か(大友宗麟あるいはその子・義統とも 16 )が祐兵を殺害して阿虎の方を奪おうと企てたため、祐兵はこれを知り、阿虎の方を連れて伊予へ出奔したというものです 16 。この逸話の真偽は定かではありませんが、もし事実であれば、没落した大名が如何に無力で危険な状況に置かれていたかを物語っています。このような筆舌に尽くし難い苦労と屈辱を経験したことが、祐兵の不屈の精神を鍛え上げ、伊東家再興への強い執念を育んだことは想像に難くありません。

第三章:豊臣秀吉への仕官と再起への道

伊東掃部助(祐時)との出会いと羽柴秀吉への臣従

伊予で困窮の日々を送っていた伊東祐兵にとって、大きな転機が訪れます。そのきっかけを作ったのは、かつて日向で伊東義祐の庇護を受け、伊東氏が国を追われた後もその流浪に同行していた山伏の三部快永(さんぶ かいえい)という人物でした 1 。

快永がある時、播磨国姫路(当時、織田信長の重臣で中国方面軍司令官であった羽柴秀吉の居城)に立ち寄った際、城下で伊東掃部助(いとう かもんのすけ、名は祐時(すけとき)、または祐実(すけざね)とも 17 )と名乗る武士に出会います。掃部助は美濃国の出身で、秀吉の直参家臣(馬廻、腰母衣衆)でしたが、伊東氏の血を引くと称していました 16 。快永から日向の伊東氏が没落し、祐兵らが伊予で苦労している話を聞いた掃部助は、同じ「伊東」の姓を持つ誼(よしみ)から、祐兵を秀吉に推挙することを申し出ます 16 。掃部助が「イトウ殿のトウの字は、藤という字だろうか」と尋ね、快永が「いえ、伊東の字は東でございます」と答えると、「それならば拙者と同族であるはずだ」と意気投合したという逸話は、当時の武士の繋がりや同族意識の強さを示しています 16 。

この掃部助の仲介により、天正10年(1582年)正月、祐兵は主従20余名と共に羽柴秀吉に仕官することが叶いました 1 。時に祐兵23歳。これは、長かった流浪生活に終止符を打ち、再起への第一歩を踏み出した瞬間でした。この偶然の出会いがなければ、伊東氏の歴史は大きく異なっていたかもしれません。

山崎の戦いにおける戦功と河内国での知行

秀吉に仕官した直後の天正10年(1582年)6月、本能寺の変で織田信長が討たれると、秀吉は主君の仇を討つべく中国大返しを行い、明智光秀と山崎(現在の京都府大山崎町)で激突します(山崎の戦い)。伊東祐兵もこの戦いに従軍し、武功を挙げました 1 。秀吉は祐兵の働きを賞し、金房兵衛尉政次の作による抛鞘(なげざや)の槍を与えたとされています 1 。

翌天正11年(1583年)には、秀吉と柴田勝家が覇権を争った賤ヶ岳の戦いにも従軍しました 1 。これらの戦功により、祐兵は河内国丹南郡半田村(現在の大阪府柏原市、あるいは南河内郡)において5百石の知行を与えられました 1 。これは決して大きな禄高ではありませんでしたが、流浪の身から脱し、再び武士としての確かな足場を築いたことを意味します。秀吉の天下取りの過程で、祐兵は着実にその存在価値を示していったのです。

第四章:九州平定と日向飫肥への帰還

豊臣秀吉の九州征伐における先導役としての功績

天正14年(1586年)、豊臣秀吉が島津氏の九州制覇を阻止し、天下統一を完成させるために九州征伐を開始すると、伊東祐兵はその先導役として抜擢されました 1 。日向の地理や情勢に詳しく、また島津氏に深い遺恨を持つ祐兵は、この役にまさに適任でした。祐兵は黒田孝高(官兵衛)の指揮下に配属され、先陣に加わります 1 。

豊前国に上陸した祐兵は、宇留津城攻めなどで軍功を挙げました 1 。翌天正15年(1587年)には、豊臣秀長を総大将とする軍勢に加わって日向国に入り、かつての家臣たちを呼び集め、根白坂の戦い(現在の宮崎県木城町付近)にも参加し、島津軍の撃破に貢献しました 1 。故郷の地で、かつての宿敵と雌雄を決する戦いに臨んだ祐兵の胸には、万感の思いがあったことでしょう。この九州平定における祐兵の働きは、単なる軍事行動に留まらず、情報収集や旧臣の懐柔といった面でも秀吉軍にとって大きな助けとなりました。

旧領・飫肥の回復と飫肥藩初代藩主就任

九州平定が成り、島津氏が降伏すると、伊東祐兵の長年の苦労と戦功は豊臣秀吉によって高く評価されました。天正15年(1587年)、祐兵は日向国の臼杵郡、宮崎郡、清武、諸県郡、そして肥後国の八代郡、鷹巣守(米良山)の内、合わせて2,024町余の土地を与えられ、河内丹南から移封されました 1 。当初は曽井城を修復して居城としました 1 。

そして同年8月、秀吉は祐兵に対し、かつて伊東氏が島津氏と激しく争奪を繰り返した因縁の地であり、祐兵自身も幼少期に城主を務めた飫肥城を与えることを決定します 1 。これは、祐兵にとってまさに悲願の達成でした。しかし、当時飫肥城を守っていた島津家臣の上原尚近はすぐには明け渡しに応じず、抵抗を試みました 1 。

翌天正16年(1588年)5月、祐兵はついに飫肥城に入城し、10年以上に及ぶ流浪の末に旧領回復を成し遂げました 1 。その後、宮崎郡、那珂郡の内にも1,736町の土地を加増されています 1 。文禄3年(1594年)には、当初2万8千石余であった所領を開墾などによって3万6千石に石直し(文禄検地による確定)しました 1 。これにより、伊東祐兵は日向国飫肥藩の初代藩主となり、伊東氏は大名として再興を果たしたのです 1 。秀吉が祐兵を飫肥に封じたのは、島津氏に対する抑えとしての役割を期待した戦略的な判断も含まれていたと考えられます 4 。

藩政の初期整備と領国経営

飫肥藩初代藩主となった伊東祐兵は、荒廃した領国の再建と藩政の基礎固めに着手しました。長年の戦乱と島津氏による支配を経ていた飫肥城とその城下町は、大規模な整備が必要でした 25 。祐兵は、島津氏時代の城郭や町割りを基礎としつつ、近世的な城下町へと改修を進めました。城の南側には、南北三筋、東西七筋の方形に区画された城下町が形成され、武家屋敷、町屋、下級家臣の屋敷地などが配置されましたが、この江戸時代初期の地割りの多くは現在にも引き継がれています 25 。

また、経済基盤の確立も急務でした。この時期に、後の飫肥藩の重要な特産品となる飫肥杉の植林が奨励され始めたとされています 11 。これは、長期的な視点に立った領国経営の一環であり、藩の財政を支える上で大きな意味を持つことになります。祐兵は、かつての一族の没落という苦い経験から、単なる武力による支配だけでなく、安定した内政と経済力の重要性を痛感していたのかもしれません。その統治は、伊東氏による飫肥支配の永続的な礎を築くものでした。

第五章:文禄・慶長の役への従軍

朝鮮半島への渡海と各地での戦闘

豊臣秀吉による天下統一後、その矛先は海外に向けられ、文禄元年(1592年)に朝鮮出兵(文禄の役)が開始されました。九州の諸大名もこの国策的事業への参加を命じられ、飫肥藩主伊東祐兵も甥の伊東義賢・祐勝兄弟らと共に1,000名の兵を率いて朝鮮半島へ渡海しました 1 。祐兵は第四番隊に属し、同じく日向佐土原城主であった島津忠豊(豊久)と行動を共にすることになります 1 。かつての宿敵であった島津氏の一族と共に戦陣に立つという状況は、秀吉政権下における大名統制の厳しさを示すものでした。

島津義弘が梅北一揆の発生により渡海が遅れたため、祐兵は一時的に毛利勝信の指揮下に入り、各地を転戦しました 1 。麻田城、そして漣川城(『日向記』によれば、現在の韓国・漣川(ヨンチョン)付近 27 )の攻略戦などに参加しています。『日向記』には、島津勢が深い川を渡れずに引き返したのに対し、伊東祐兵が秀吉より拝領した「からくり竜の槍」を手に率先して渡河に成功し、伊東勢だけで漣川城を攻略したという逸話が残されています 27 。これが事実であれば、祐兵の勇猛さと指導力を示すものと言えるでしょう。

朔寧城の戦いなどの戦功と逸話

文禄の役における伊東祐兵の戦功として特筆されるのが、同年10月18日の朔寧城(さくねいじょう、現在の北朝鮮・朔寧(チャンニョン)付近)の戦いです。『日向記』によれば、伊東勢単独で夜襲をかけ、敵兵千人を討ち取り、さらに朝鮮国の三人いた大将格の一人である観察使を討ち取ったとされています 1 。この戦功は、祐兵の武名を高めるものでした。

また、戦陣の合間には、武将らしい逸話も残されています。文禄4年(1595年)正月、祐兵が朝鮮で鷹狩りをしていた際、大きな虎が現れました。家臣がこれを火縄銃で射止め、その虎を名護屋城(佐賀県唐津市、当時の出兵拠点)にいた秀吉に献上したところ、秀吉から賞賛の書状を与えられたといいます 1 。このような献上品は、中央の権力者である秀吉との関係を良好に保つ上で重要な意味を持っていました。

兵站の困難と将兵の苦労

しかし、朝鮮出兵は華々しい戦功ばかりではありませんでした。将兵は深刻な兵糧不足や厳しい気候条件に苦しめられました。『日向記』には、祐兵が家臣の仮屋満次に命じて筏を組ませ、川を渡って大豆を調達させたという記述があり、食糧事情の厳しさを物語っています 27 。

また、日本の将兵の多くは九州や中国・四国といった温暖な地域の出身者が多く、朝鮮半島の厳冬に対する備えが不十分であったため、凍傷にかかったり、凍死したりする者が後を絶たなかったと記録されています 27 。飫肥藩のような再興間もない小藩にとって、この長期にわたる海外派兵は、人的にも経済的にも大きな負担であったことは想像に難くありません 2 。家臣からは不満の声も上がったかもしれませんが、祐兵は彼らを説得し、団結を保つことに努めたと伝えられています 2 。

文禄2年(1593年)12月には、秀吉の許可により、在陣する軍勢の一部が交代で帰国することが認められ、伊東祐兵も家臣の半数と共に一時飫肥へ帰国することができました 27 。この一時帰国は、疲弊した将兵を休ませ、領国経営を立て直す上で貴重な機会となったことでしょう。

第六章:関ヶ原の戦いと伊東家の安泰

大坂での病身と情報収集

慶長5年(1600年)、豊臣秀吉の死後、徳川家康率いる東軍と石田三成らを中心とする西軍の間で天下分け目の戦いである関ヶ原の戦いが勃発します。この時、伊東祐兵は大坂に滞在していましたが、重い病の床にありました 1 。西軍の拠点とも言える大坂にいながら、病のために自ら陣頭指揮を執ることができないという状況は、伊東家にとって極めて難しい判断を迫られるものでした。

東軍への内通と嫡男・祐慶による国許での軍事行動

病身の祐兵は、熟慮の末、徳川家康方の東軍に与することを決断します。かつて九州平定の際に知遇を得ていた黒田孝高(官兵衛)を通じて、密かに家康に内通したとされています 5 。表向き西軍に与する姿勢を見せつつ、水面下で東軍支持を明確にしたのです 13 。

そして、嫡男の伊東祐慶を急ぎ国許の飫肥へ帰し、東軍方としての軍備を整えさせました 1 。飫肥では、家老の稲津重政らが祐慶を補佐し、西軍に属していた高橋元種の居城である宮崎城(県城)を攻撃し、これを攻略しました 1 。この迅速な軍事行動は、伊東家が明確に東軍に味方したことを示す具体的な証となりました。病床にありながらも、的確な情報収集と判断、そして息子や家臣への信頼によって、伊東家の生き残りを図った祐兵の戦略眼が光ります。

戦後の所領安堵と島津氏への警戒

関ヶ原の戦いは東軍の圧勝に終わりました。しかし、伊東家が攻略した宮崎城の城主・高橋元種も、実は戦いの直前に東軍に寝返っていました。そのため、戦後、宮崎城は高橋氏に返還されることになります 1 。

この複雑な経緯はあったものの、伊東氏の東軍への貢献は徳川家康に認められ、飫肥5万1千石(資料により5万7千石とも 13 )の所領は安堵されました 1 。これにより、伊東家は徳川幕藩体制下においても大名としての地位を確保し、その存続を決定的なものにしました。

さらに家康は、西軍として戦い、まだ恭順の意を示していなかった薩摩の島津氏に対し、伊東氏に軍を進めるよう命じています 1 。これは、伊東氏の長年の宿敵である島津氏への牽制という意味合いと共に、伊東氏の東軍への忠誠をさらに試すものであったかもしれません。当時の飫肥藩では、新年の挨拶が「いつか島津を倒しましょうぞ」であったという逸話 13 は、島津氏に対する積年の恨みと警戒心がいかに根深かったかを物語っています。祐兵が病床でこの知らせを聞き、伊東家の安泰に安堵したとしても 2 、その心には島津氏への複雑な感情が渦巻いていたことでしょう。

第七章:伊東祐兵の死とその後

慶長五年(1600年)の死没

関ヶ原の戦いが終結し、伊東家の将来に一応の道筋がついた直後の慶長5年(1600年)10月11日(西暦1600年11月16日)、伊東祐兵はその波乱に満ちた生涯を閉じました 1 。享年42歳(永禄2年出生説に基づく)。死没地については、大坂とする説 20 や、関ヶ原の戦勝の報を飫肥の病床で聞き安堵した後に亡くなったとする記述 2 もありますが、一般的には大坂での死去が有力視されています。

その亡骸は日向国飫肥(現在の宮崎県日南市)の報恩寺に葬られました(報恩寺は後に廃寺) 1 。戒名は報恩寺心関宗安(ほうおんじしんかんそうあん)と伝えられています 1 。若すぎる死ではありましたが、伊東家没落の危機から再興を果たし、徳川の世での存続を確実にした直後の死は、ある意味でその使命を全うした後の大往生と見ることもできるかもしれません。

伊東氏中興の祖としての評価

伊東祐兵は、その功績から「伊東氏中興の祖」として高く評価されています 1 。一時は日向を追われ、流浪の身となった伊東氏を、不屈の精神と巧みな戦略、そして時勢を読む的確な判断力によって再興させ、大名へと返り咲かせた手腕は特筆に値します。

祐兵が築いた飫肥藩伊東氏は、その後14代にわたって約280年間、この地を治め、明治維新に至りました 11 。戦国乱世において一度没落した大名家が、旧領に復帰し、さらに江戸時代を通じて存続するという例は決して多くありません。祐兵の生涯は、まさに逆境を乗り越えて家名を再興した武将の典型と言えるでしょう。

飫肥藩の基礎確立への貢献

伊東祐兵の死後、家督は嫡男の伊東祐慶が継ぎました 1 。祐慶の代には検地高が5万7千石余に達するなど 24 、藩政はさらに発展していきますが、その礎を築いたのは紛れもなく祐兵でした。

旧領回復後の短期間に、飫肥城の修築や城下町の整備 25 、そして特産品となる飫肥杉の植林奨励 11 など、藩政の初期整備に着手したことは、その後の飫肥藩の安定と発展に不可欠なものでした。祐兵は単に武勇に優れた武将であっただけでなく、領国経営にも意を注いだ為政者であったことが窺えます。その先見性と実行力が、伊東氏の長期的な繁栄を可能にしたのです。

第八章:伊東祐兵の人物像と遺産

不屈の精神とリーダーシップ

伊東祐兵の生涯を貫く最も顕著な特徴は、その不屈の精神です。名門の御曹司として生まれながら、一族の没落、父との流浪、困窮生活といった筆舌に尽くし難い苦難を経験しました 2 。しかし、彼は決して諦めることなく、再起の機会を窺い続けました。豊臣秀吉への仕官は、その執念が実を結んだ結果と言えるでしょう。

朝鮮出兵の際には、困難な状況下で家臣たちの士気を維持し、団結を保つために「今は耐え忍ぶ時。いずれ伊東家の栄光を取り戻す日が来る」と説いたと伝えられています 2 。このようなリーダーシップは、危機的な状況においてこそ真価を発揮します。九州平定で旧臣を糾合し、関ヶ原の戦いでは病床から的確な指示を出して家名を保ったことからも、その卓越した指導力が窺えます。

家臣との関係

伊東祐兵の再起は、彼自身の努力だけでなく、忠義を尽くした家臣たちの支えがあってこそ可能でした。流浪時代に生活を支えた河崎祐長 1 、秀吉への仕官の道を切り開いた山伏の三部快永と伊東掃部助 1 など、多くの人々の助力が祐兵の運命を好転させました。

九州平定の際に旧臣たちが祐兵のもとに馳せ参じたこと 1 は、彼が家臣から厚い信頼を寄せられていた証です。関ヶ原の戦いにおける家老・稲津重政の働きも、主君の意を汲んだ忠誠心の発露と言えるでしょう。ただし、戦後、稲津重政が嫡男・祐慶によって誅殺されたという記録 5 は、戦国末期から江戸初期にかけての大名家における家臣統制の厳しさや、政治的な判断の非情さを示唆しており、単純な君臣関係ではなかった複雑な側面も垣間見えます。

現代に伝わる伊東祐兵ゆかりの史跡

伊東祐兵とその子孫が治めた飫肥の地には、今もなお彼を偲ぶ数多くの史跡が残されています。

- 飫肥城跡(宮崎県日南市): 祐兵が再興した伊東氏の居城。現在は石垣や堀、再建された大手門(飫肥杉を使用)や松尾の丸などが残り、往時の面影を伝えています 25 。城内には飫肥城歴史資料館があります。

- 飫肥城歴史資料館: 飫肥城本丸跡にあり、伊東家ゆかりの甲冑や刀剣など約220点の歴史資料を展示しています 22 。中には祐兵所用と伝えられる武具も含まれています。

- 八幡神社境内のクス(日南市指定天然記念物): 飫肥城近くの八幡神社境内にある大楠で、天正16年(1588年)に祐兵が飫肥入城を記念して手植えしたと伝えられています 29 。樹齢約400年を超え、今もなお力強く聳え立っています。

- 飫肥の町並み(国選定重要伝統的建造物群保存地区): 飫肥城下町は、江戸時代初期の地割りが良好に保存されており、武家屋敷の石垣や生垣、門構えなどが美しい景観を形成しています 25 。祐兵の時代にその基礎が築かれた町並みは、訪れる人々に歴史の息吹を感じさせます。

これらの史跡は、伊東祐兵の功績と飫肥藩の歴史を今に伝える貴重な文化遺産として、大切に保護されています。

おわりに

伊東祐兵の生涯は、まさに戦国乱世の激動を体現したものでした。名門の嫡流として生まれながらも、一族の没落により塗炭の苦しみを味わい、長年にわたる流浪の生活を余儀なくされました。しかし、彼はその逆境に屈することなく、千載一遇の好機を捉えて豊臣秀吉に仕え、知勇兼備の将として数々の戦功を挙げました。そしてついに、宿願であった旧領飫肥への復帰を果たし、伊東家中興の祖としての名声を確立したのです。

関ヶ原の戦いという天下分け目の大戦においても、病身ながら的確な判断で東軍に与し、伊東家の安泰を勝ち取りました。その生涯は、武将としての勇猛さだけでなく、困難な状況を打開する戦略眼、家臣をまとめ上げる統率力、そして何よりも不屈の精神力に貫かれていました。

伊東祐兵の歴史的意義は、単に一個人の立身出世物語に留まりません。彼の存在は、戦国時代から江戸時代初期への移行期において、地方の小大名がいかにして生き残りを図ったかという実例を示すものであり、また、一度は全てを失った武家が、いかにして家名を再興し、後世に繋いでいったかという、日本の武家社会における家意識の強靭さをも物語っています。彼が築いた飫肥藩の基礎は、その後約280年間にわたる伊東氏による安定した統治を可能にし、南日向の歴史と文化に大きな影響を与えました。伊東祐兵の生き様は、現代に生きる我々に対しても、困難に立ち向かう勇気と希望を与えてくれると言えるでしょう。

引用文献

- 伊東祐兵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E7%A5%90%E5%85%B5

- 伊東祐兵(いとう すけたけ) 拙者の履歴書 Vol.341~落ちて悟る武家の誇り - note https://note.com/digitaljokers/n/nb5e77cd6db65

- 木崎原古戦場跡 - m2n-BASE https://m2n-design.com/2023/05/19/kizakibaru-oldbattlefield/

- 【伊東祐兵】負けても諦めないその行動が伊東家を大名復活に導く - 戦国SWOT https://sengoku-swot.jp/swot-itosukekata/

- F050 伊東祐兵 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F050.html

- 伊東氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E6%B0%8F

- 先人廟合祀者(清武郷先人祭 顕彰者) 功績 - 宮崎市 https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/fs/8/1/4/9/1/4/_/814914.pdf

- 伊東義祐(いとう・よしすけ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E7%BE%A9%E7%A5%90-1055308

- 伊東一族の日向国下向と佐土原城の始まり http://www.hyuganokami.com/oshirase/sadowarahistory.htm

- 日向国 伊東義祐伝来の太刀 来国長/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/48753/

- 飫肥城の歴史と見どころを紹介/ホームメイト - 刀剣ワールド大阪 https://www.osaka-touken-world.jp/western-japan-castle/obi-castle/

- 木崎原合戦 - えびの市歴史民俗資料館 https://www.ebino-shiryoukan.com/shimazu_kisaki_1.html

- obi.no.katana - 伊東氏の歴史 https://sites.google.com/view/obinokatana/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E6%B0%8F%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2

- 第三話 - 戦ハーフタイム https://www.tvk-yokohama.com/sengokunabe-tv/corner/halftime/index03.html

- 耳川の戦(みみかわのたたかい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%80%B3%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6-872554

- 伊東祐兵についての余談|簑輪諒 - note https://note.com/genkyo_kyogen/n/ne179c6b7bcd2

- 伊東祐時 (豊臣家臣) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E7%A5%90%E6%99%82_(%E8%B1%8A%E8%87%A3%E5%AE%B6%E8%87%A3)

- 室町~戦国時代2 - 出水麓の歴史 https://history.rdy.jp/rekishi/history05.html

- 黒田孝高(黒田官兵衛)|国史大辞典・世界大百科事典・Encyclopedia of Japan https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1588

- 伊東祐兵(いとうすけたか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E7%A5%90%E5%85%B5-1055065

- 飫肥藩主伊東氏 - 飫肥城下町保存会 https://obijyo.com/history/itou/

- 飫肥城歴史資料館 - 日南市観光協会 https://www.kankou-nichinan.jp/tourisms/300/

- 飫肥城歴史資料館 - Cultivate OBI https://denken-obi.jp/spot/see/295/

- 飫肥藩(おびはん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%A3%AB%E8%82%A5%E8%97%A9-41060

- 第65回 飫肥藩主に返り咲いた、伊東氏の城と城下町 萩原さちこの城さんぽ - 城びと https://shirobito.jp/article/1798

- 古城の歴史 飫肥城 https://takayama.tonosama.jp/html/obi.html

- 日向記に見る文禄・慶長の役 - 宮崎県立図書館 https://www.lib.pref.miyazaki.lg.jp/ct/other000000800/hiyougakizenpdf.pdf

- 熊川城に在陣の折、 伊東祐兵を廃して https://www.lib.pref.miyazaki.lg.jp/ct/other000000800/hiyouga3.pdf

- 日南地域(周辺)の文化遺産について - 社会福祉法人德榮会 http://tokueikai.lar.jp/nichinan

- 飫肥城跡 クチコミ・アクセス・営業時間 - 日南 観光 - フォートラベル https://4travel.jp/dm_shisetsu/10008258