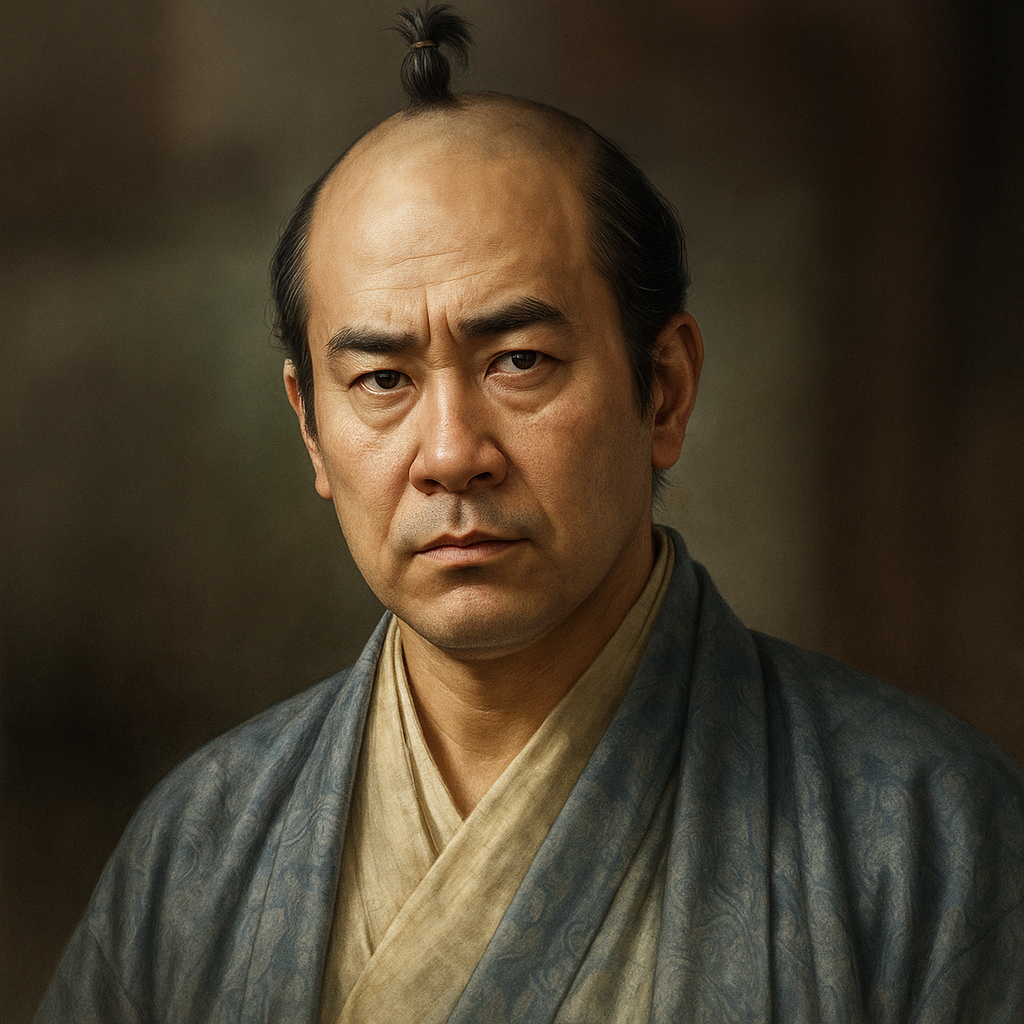

佐世元嘉

佐世元嘉は尼子氏旧臣。毛利輝元に仕え、輝元出頭人として活躍。関ヶ原後の毛利家危機を救い、長州藩初代当職として藩政を確立した。

戦国から近世への架け橋:吏僚・佐世元嘉の生涯と功績

序章:乱世を渡る吏僚、佐世元嘉

戦国時代から江戸時代初期にかけての日本史は、下剋上と絶え間ない戦乱の中から、次第に統一された近世的秩序が形成されていく激動の時代であった。この転換期を生き抜いた武将は数多いが、その多くは武勇や謀略によって名を馳せた。しかし、その陰には、刀槍の働きのみならず、卓越した行政手腕と揺るぎない忠誠心をもって主家を支え、新たな時代の礎を築いた「吏僚」とも呼ぶべき人物たちが存在する。佐世元嘉(させ もとよし)は、まさにその代表格と言える存在である。

元嘉の生涯は、三つの大きな歴史的局面と深く結びついている。第一に、主家であった出雲の雄・尼子氏の滅亡。第二に、旧敵であった毛利氏への帰順と、その当主・毛利輝元の側近としての台頭。そして第三に、関ヶ原の戦い後の毛利家存亡の危機を救い、新たに成立した長州藩の初代最高行政責任者として藩政の基盤を築いたことである。

本報告書は、佐世元嘉という一人の武将の生涯を、単なる伝記としてではなく、戦国から近世へと移行する時代のダイナミズムを体現した人物として捉え、その出自、業績、そして歴史的評価を、現存する史料に基づき徹底的に調査・分析するものである。彼の足跡を辿ることは、戦国大名家の権力構造の変質と、近世藩体制の成立過程を解明する上での重要な鍵となるであろう。

第一章:出雲佐世氏の出自と尼子氏家臣時代

佐世元嘉の人物像を理解するためには、まず彼が生まれた佐世氏の出自と、彼が青年期までを過ごした尼子氏家臣としての時代背景を把握する必要がある。

第一節:宇多源氏佐々木氏の系譜と佐世氏の成立

佐世氏は、その源流を宇多源氏佐々木氏に持つ、由緒ある一族である 1 。鎌倉時代初期、近江源氏の佐々木定綱の子である義清が承久の乱の功績により出雲・隠岐両国の守護に任じられ、出雲源氏の祖となった。その義清の七男・頼清の子である清信が、出雲国大原郡佐世郷(現在の島根県雲南市大東町佐世)に土着し、地名を取って「佐世」を名乗ったのが始まりとされる 1 。

佐々木義清の子孫からは、佐世氏の他にも隠岐氏、塩冶氏、富田氏、湯氏といった多くの庶流が分かれ、出雲国一帯に強固な一族網を形成した 1 。佐世氏はその一角を占める国人領主として、佐世郷を見下ろす金剛山に佐世城を築き、勢力を扶植していった 1 。

第二節:父・清宗の時代 — 尼子家中の名門として

佐世元嘉の父は、佐世清宗(伊豆守)である 4 。清宗の時代、佐世氏は戦国大名・尼子氏の重臣として、その最盛期を支える重要な役割を担っていた。当初、佐世氏は尼子氏傘下の国人領主連合である「出雲州衆」の一員であったが、その能力を認められ、尼子氏の直臣にあたる「富田衆」(家老衆)に抜擢された 1 。これは、佐世氏が単なる在地領主から、尼子氏の中央政権を担う中核的な家臣へと地位を高めたことを意味する。清宗は尼子晴久の奉行衆として、ほとんどの奉行連署状に名を連ねており、その政治的影響力の大きさがうかがえる 7 。

また、清宗は武人であると同時に、優れた文化人でもあった。自らを「自閑斉」と号し、絵画を残したほか、主君・晴久が主催する連歌会にも度々出席しており、文芸の才にも恵まれていた 7 。しかし、その本分は武将としての働きであり、天文9年(1540年)には尼子詮久(後の晴久)に従って毛利元就の吉田郡山城を攻め、永禄3年(1560年)には石見銀山を巡る山吹城攻めに出陣するなど、尼子軍の主力として各地を転戦した 1 。

第三節:毛利の出雲侵攻と一族の決断

永禄3年(1561年)に尼子晴久が急死し、嫡男・義久が後を継ぐと、尼子氏の勢威には次第に陰りが見え始める 1 。この機を逃さず、中国地方の覇権を狙う安芸の毛利元就は、永禄5年(1562年)から本格的な出雲侵攻を開始した 10 。

毛利軍が尼子氏の本拠地である月山富田城に迫ると、父・清宗は嫡男・正勝を伴って富田城に籠城し、次男である元嘉に居城・佐世城の守りを託したとされる 1 。しかし、毛利軍による巧みな兵糧攻めと調略により、月山富田城内は次第に動揺し、兵糧も尽きて混乱の極みに達した 7 。永禄8年(1565年)から翌9年(1566年)にかけて、もはや尼子氏の滅亡は避けられないと判断した重臣たちが次々と毛利方に降伏する中、佐世清宗も元嘉ら息子たちと共に、一族の存続を賭けて毛利氏の軍門に降るという苦渋の決断を下した 1 。

この降伏は、佐世一族にとって大きな転機となった。毛利元就は、旧敵の中核家臣であった佐世氏を「破格の待遇」で迎えたという 7 。これは、尼子家中での影響力が大きい佐世氏を厚遇することで、いまだ抵抗を続ける他の尼子家臣の戦意を削ぎ、降伏を促すという元就の高度な戦略の一環であった。有力な重臣の降伏は、城内の士気を著しく低下させ、結果的に月山富田城の無血開城へと繋がる重要な布石となったのである。

しかし、この決断は大きな犠牲も伴った。降伏の際、元嘉の弟である佐世大二郎が城内に取り残され、主家を裏切った者への見せしめとして尼子方に殺害されるという悲劇に見舞われた 13 。一族の命運を背負ったこの降伏劇は、元嘉のその後の人生に大きな影響を与えたに違いない。

表1:佐世元嘉 略年譜・家族構成表

|

項目 |

内容 |

|

生没年 |

天文15年(1546年) - 元和6年7月9日(1620年8月7日) 13 |

|

通称 |

与三左衛門 13 |

|

法名 |

霖斎宗孚 13 |

|

官位 |

石見守、長門守 13 |

|

父 |

佐世清宗 7 |

|

兄弟 |

正勝、大二郎、女(福原俊方室)、女(佐々木三郎兵衛室) 7 |

|

妻 |

正室:児玉元信の娘(元・飯田元定室) 継室:山内元興の娘(元・口羽通平室) 継室:田北鑑重の娘 継室:佐波興連の娘(元・都野家頼室)13 |

|

子 |

女(大多和元直室、後に飯田元存室)、女(宍戸元真室)、女(児玉元次室、後に榎本元忠室)、女(児玉七郎兵衛室)、元量、女(益田就固室)、男子、女(野村元次室) 13 |

|

養女 |

飯田元定の娘(蜷川元親室、後に三上元勝室)、口羽通平の娘(梨羽景宗室)ほか 13 |

|

略年譜 |

永禄9年(1566):父・清宗と共に毛利氏に降伏。 文禄2年(1593):輝元出頭人に就任。 文禄・慶長の役:広島城留守居役を務める。 慶長5年(1600):関ヶ原の戦いで広島城留守居役。戦後、六ヶ国返租問題の解決に尽力。 慶長年間:長州藩初代当職に就任。 慶長13年(1608)頃:当職を退任。高嶺城城番となる。 元和6年(1620):死去。享年75。 |

第二章:毛利輝元政権下での台頭

毛利氏に帰順した佐世元嘉は、旧敵の家臣という立場でありながら、三代目当主・毛利輝元に見出され、その側近として異例の出世を遂げる。彼の台頭は、毛利氏の権力構造が大きな転換期にあったことを象徴している。

第一節:「輝元出頭人」への抜擢とその政治的意図

毛利元就の死後、毛利家は元就の次男・吉川元春と三男・小早川隆景が当主・輝元を補佐する「毛利両川(りょうせん)体制」という集団指導体制によって運営されていた 14 。しかし、天正10年代に両川が相次いで亡くなると、輝元は自らを頂点とする当主独裁的な権力構造の確立を目指し始める 15 。この輝元の意志を直接的に領国統治に反映させるための装置として創設されたのが、「輝元出頭人(てるもとしゅっとうにん)」と呼ばれる側近集団であった 17 。

文禄2年(1593年)8月、輝元が朝鮮から帰国すると、毛利氏の中央行政は、佐世元嘉、二宮就辰、榎本元吉、堅田元慶、張元至の5人の出頭人が担う体制へと移行した 13 。この人選は、輝元の政治的意図を明確に示している。彼らは輝元に近侍し、その能力を高く評価された者たちであったが、その出自は様々であった。譜代家臣、旧大内家臣、そして旧尼子家臣である元嘉や、明からの渡来人の子である張元至まで含まれていたのである 13 。

これは、輝元が旧来の門閥や家格、派閥に囚われず、能力本位で人材を登用しようとした姿勢の表れである。特に、元嘉のような旧敵の家臣を抜擢することは、毛利家中の伝統的な譜代重臣層の権力を相対的に抑制し、輝元自身に直結する新たな権力基盤を構築する上で極めて効果的であった。家中でのしがらみが少ない元嘉は、輝元個人の意向を忠実に実行する「吏僚」として、まさにうってつけの人材だったのである。

表2:輝元出頭人一覧

|

氏名 |

出自・旧主など |

主な役職・特記事項 |

|

佐世 元嘉 |

尼子氏旧臣 |

広島城留守居役、長州藩初代当職。卓越した行政手腕で藩政を主導 2 。 |

|

榎本 元吉 |

大内氏旧臣の一族 |

輝元の側近として活躍。関ヶ原後も上方で藩政に関与 17 。 |

|

二宮 就辰 |

毛利氏譜代家臣 |

輝元側近として奉書への加判など、中央行政を担う 13 。 |

|

堅田 元慶 |

粟屋氏庶流(毛利氏譜代) |

輝元に寵愛され、行政手腕を評価される。豊臣秀吉からも厚遇された 13 。 |

|

張 元至 |

明からの渡来人の子 |

医師の子として生まれ、輝元に近侍。讃岐守に任じられる 13 。 |

出典:

13 を基に作成。

第二節:輝元側近としての職務 — 石見銀山から二の丸殿事件まで

輝元の絶対的な信頼を得た元嘉は、毛利家の枢機に関わる様々な重要任務を担った。その一つが、毛利家の財政を支える石見銀山の支配である。慶長年間の史料によれば、元嘉は平佐就之、林就長と共に銀山奉行として、銀山の経営に関与していたことが示唆されている 20 。

一方で、元嘉の忠誠心は、公的な任務に留まらなかった。天正14年(1586年)、輝元が家臣・杉元宣の妻であった二の丸殿(児玉元良の娘)に懸想し、彼女を力づくで奪おうとした際、その非道な計画の実行役を命じられたのが元嘉であった 13 。この「二の丸殿事件」は、輝元の寵愛が如何に深かったかを示すと同時に、元嘉の立場を象徴する出来事である。譜代の重臣には頼むことのできない、主君の私的な欲望を満たすための汚れ仕事であり、これを遂行することは、輝元への絶対的な忠誠の証であった。この一件は、元嘉が単なる行政官僚ではなく、主君のあらゆる命令を実行する「手足」としての側面も持っていたことを物語っており、戦国時代特有の濃密で非情な主従関係を浮き彫りにしている 22 。

第三節:文禄・慶長の役と広島城留守居役

元嘉の行政官僚としての能力が最も発揮されたのが、天正20年(1592年)から始まる文禄・慶長の役(朝鮮出兵)の時期であった。総大将の一人として輝元が九州の名護屋城や朝鮮半島へ長期にわたり出陣すると、元嘉はその間、毛利氏の本拠地である広島城の留守居役(留守居元締役)に任命され、広大な毛利領の統治を全面的に委任された 13 。

この「留守居役」という職務は、単に城を預かるだけではない。輝元不在の領国において、政務、財政、軍事、治安維持のすべてを統括する、事実上の国政代行者であった 24 。輝元が築城を進めていた広島城の普請管理 26 から、領内の継馬(宿駅での馬の乗り継ぎ)制度の運営 27 、さらには広島を訪れた公家の近衛信尹を饗応し、共に連歌会を催すといった文化的な役割まで、その職務は多岐にわたった 28 。旧敵の家臣であった元嘉が、主君の長期不在時に領国経営の全権を任されたという事実は、彼がいかに輝元から絶大な信頼を寄せられていたかを如実に示している。

第三章:関ヶ原の戦いと長州藩の成立

豊臣秀吉の死後、天下の情勢は再び流動化し、慶長5年(1600年)に関ヶ原の戦いが勃発する。この天下分け目の決戦と、その後の毛利家の存亡の危機において、佐世元嘉は再び重要な役割を果たすこととなる。

第一節:西軍総大将の留守を預かる

関ヶ原の戦いにおいて、毛利輝元は西軍の総大将に祭り上げられ、大坂城に入った 14 。これにより、本拠地である広島城はまたしても主君不在の状態となった。この国家的な有事に際し、広島城の留守居役として城と領国の守りを固めたのが、佐世元嘉であった 13 。

西軍総大将の本拠地である広島城は、西国からの兵員や物資を前線へ送るための兵站拠点として、極めて重要な戦略的価値を持っていた。万が一にも城が落ちたり、領内で反乱が起きたりすれば、西軍全体の戦況に致命的な影響を及ぼしかねない。元嘉は、この重圧の中で、領内の治安維持と後方支援という重責を担い、輝元が安心して大坂で指揮を執れる状況を維持し続けたのである。

第二節:防長移封と「六ヶ国返租問題」という未曾有の危機

しかし、関ヶ原での西軍の敗北により、毛利家は存亡の淵に立たされる。徳川家康との戦後交渉の結果、毛利氏は安芸・備後・出雲・隠岐・石見・伯耆といった領国を没収され、周防・長門の二カ国、約112万石から約30万石へと大幅に減封されることとなった 15 。

さらに毛利家を追い詰めたのが、世に言う「六ヶ国返租問題」である。これは、毛利氏が慶長5年(1600年)分として既に徴収していた旧領6カ国の年貢を、新たに入封してきた福島正則(安芸・備後)や堀尾吉晴(出雲・隠岐)といった新領主へ全額返還せよ、という過酷な要求であった 32 。広島城の築城や朝鮮出兵によって既に財政が極度に疲弊していた毛利家にとって、これは事実上の財政破綻を意味し、家そのものが取り潰されかねない未曾有の危機であった 31 。

第三節:藩財政の救済者としての行政手腕

この絶体絶命の危機を救ったのが、佐世元嘉の卓越した行政手腕であった。彼はこの国難の解決に中心的な役割を果たし、見事に毛利家を救済したのである 13 。

残された史料によれば、この問題の総括責任者として益田元祥や熊谷元直らが返租奉行に任じられたが、その上で「特に佐世元嘉が直接宗瑞(輝元)の意向を受け、これを直接取り仕切る」と記されており、元嘉が輝元直属の最高責任者として、プロジェクト全体を指揮していたことがわかる 35 。

元嘉が打ち出した解決策は、極めて現実的かつ巧妙であった。彼は、返納の責任を旧領に知行を持っていた家臣だけに負わせるのではなく、防長二カ国に知行を持つ者も含めた旧八カ国すべての知行主が、その石高に応じて平等に負担するという方式を導入した。これにより、家臣間の不公平感をなくし、藩全体で危機に立ち向かう体制を構築した。返済資金の捻出にあたっては、家臣たちに知行の一部返上や、余分な武具の売却、さらには藩の御用商人からの借り入れなどを命じ、困難な資金繰りをやり遂げた 35 。

この六ヶ国返租問題の解決は、佐世元嘉のキャリアにおける最大の功績と言える。彼は、新領主との粘り強い外交交渉、藩内の複雑な利害調整、そして現実的な財源確保策の立案と実行という、極めて高度な政治力と行政能力を発揮した。この経験を通じて、元嘉は単なる主君の側近から、毛利家全体の運命を背負い、新たな国家(藩)の財政基盤を設計する「宰相」とも言うべき存在へと変貌を遂げた。この功績こそが、彼を新生長州藩の初代「当職」という最高位へと押し上げた直接的な要因となったのである。

第四章:長州藩初代当職としての藩政と晩年

関ヶ原の戦いを乗り越え、周防・長門二カ国の大名として再出発した毛利家は、新たに長州藩(萩藩)として近世の世を歩み始める。この草創期において、藩政の舵取りを任されたのが佐世元嘉であった。

第一節:初代当職の就任とその職責

防長移封後、輝元は藩の最高行政職として「当職(とうしき)」(国相とも)を新設し、その初代に佐世元嘉を任命した 13 。当職は、藩主が参勤交代で江戸に滞在している間も常に国元(萩)にあり、租税の徴収や金穀の出納といった財政、および民政全般を統括する、国元の最高責任者であった 38 。

元嘉は初代当職として、まさにゼロからの藩政構築に取り組んだ。六ヶ国返租問題の後始末はもちろんのこと、大幅に縮小された領内における家臣団の知行地の再配分(知行割)、新たな本拠地となる萩城の築城計画 31 、そして藩の行政機構全体の整備など、その仕事は山積していた 41 。彼の指揮の下で、長州藩の初期の統治基盤が固められていったのである。

第二節:藩内における権勢の変化と高嶺城城番

しかし、藩政が安定軌道に乗り、徳川幕府との関係構築が藩の最重要課題となるにつれて、元嘉の権勢にも次第に変化が見られるようになる 13 。輝元は、幕府との交渉役として、譜代家臣筆頭で幕閣にも人脈を持つ福原広俊や、有力国人出身で同じく幕府とのパイプを持つ益田元祥といった人物を重用するようになった 13 。

これに対し、元嘉は主に国元にあって藩内行政を担っていたため、幕府首脳との直接的な繋がりが薄かった。加えて、関ヶ原での敗戦の一因とされた伊予出兵(西軍の戦略の一環)に、輝元の側近として深く関与していた過去も、幕府との関係を重視する新たな政治状況においてはマイナスに働いた可能性がある 13 。時代の要請が、輝元直属の強力な危機管理能力から、幕府との協調を円滑に進めるための伝統的な門閥家臣へと移っていったのである。

こうした藩内の力学の変化を受け、元嘉は慶長13年(1608年)頃に当職の座を退いた 13 。その後は、周防国山口にあり、かつて大内氏が毛利氏に備えて築いた山城である高嶺城の城番を務め、元和元年(1615年)の一国一城令によって廃城となるまでその任にあった 13 。彼の失脚は個人の能力の低下によるものではなく、戦乱の時代が終わり、新たな政治秩序が確立していく中で、彼の「輝元直属の吏僚」という役割がその歴史的使命を終えたことを象徴する出来事であった。

第三節:死と、その後の佐世家

高嶺城城番を退いた後の元嘉は、静かな晩年を過ごしたとみられ、元和6年7月9日(1620年8月7日)、75歳でその波乱に満ちた生涯を閉じた 13 。

元嘉の死後も、佐世家は長州藩士として存続した 1 。山口県文書館には、近世における佐世家の動向を伝える「佐世家文書」が142点所蔵されており、藩士としての一族の歩みをうかがい知ることができる貴重な史料群となっている 2 。

特筆すべきは、元嘉の直系ではないものの、彼の姉の娘(姪)にあたる於徳の子孫が興した分家(通称「小佐世」)の血筋から、幕末の動乱期に長州藩の志士として活躍し、後に明治新政府の参議となるも、政府の方針に不満を抱いて「萩の乱」を起こしたことで知られる前原一誠(元の名は佐世八十郎)が出たことである 2 。元嘉の血縁者が、二百数十年後の日本の新たな転換期において、再び歴史の表舞台に登場したことは、誠に興味深い歴史の巡り合わせと言えよう。

終章:佐世元嘉の歴史的評価

佐世元嘉の生涯は、戦国時代の終焉と近世社会の幕開けという、日本史上最もダイナミックな転換期を体現するものであった。出雲の名門・尼子氏の重臣の子として生まれながら、若くして主家の滅亡という逆境に直面。しかし、彼はそこで歴史の舞台から退場することなく、旧敵である毛利氏に仕える道を選び、自らの能力を武器に新たな主家で確固たる地位を築き上げた。

輝元の側近政治を象徴する「輝元出頭人」への抜擢は、彼の行政官僚としての非凡な才能が、旧来の門閥を越えて評価された証である。そして、毛利家が存亡の危機に瀕した関ヶ原敗戦後の「六ヶ国返租問題」において、彼が発揮した交渉力と調整能力、そして財政再建の手腕は、まさに圧巻であった。彼の働きなくして、その後の長州藩の安定と発展はありえなかったと言っても過言ではない。

彼は、主君の非情な命令にも従う絶対的な忠誠心を持った「戦国武将」の側面と、合理的な判断で国家財政を運営し、新たな行政システムを構築する「近世的官僚」の側面を併せ持っていた。その生涯は、武勇や謀略だけが武将の能ではないことを示している。危機を管理し、組織を再建し、新たな時代の礎を築く。佐世元嘉は、まさに乱世が生んだ最高の行政手腕を持つ吏僚であり、戦国から近世への移行期を繋いだ、隠れたる偉大な功労者として、再評価されるべき人物である。

引用文献

- 佐世氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E4%B8%96%E6%B0%8F

- 所蔵文書検索 – 山口県文書館 http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/msearch/detail_docs/298640

- 出雲 佐世城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/izumo/sase-jyo/

- 佐世清宗- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%BD%90%E4%B8%96%E6%B8%85%E5%AE%97

- 佐世清宗 - Wikipedia https://wikipedia.cfbx.jp/wiki/index.php/%E4%BD%90%E4%B8%96%E6%B8%85%E5%AE%97

- 尼子氏家臣団に関する史料(2) - 資料の声を聴く - ココログ http://zisaku.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-1bc8.html

- 佐世清宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E4%B8%96%E6%B8%85%E5%AE%97

- 史の綴りもの 005 出雲の戦国大名尼子氏 其の二 | のこす記憶.com https://nokosukioku.com/note/?nokosukioku_column=%E5%8F%B2%E3%81%AE%E7%B6%B4%E3%82%8A%E3%82%82%E3%81%AE-005-%E5%87%BA%E9%9B%B2%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%8D%E5%B0%BC%E5%AD%90%E6%B0%8F-%E5%85%B6%E3%81%AE%E4%BA%8C%E3%80%80

- 尼子義久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E7%BE%A9%E4%B9%85

- 史学会報No.58.pdf https://coc.lib.shimane-u.ac.jp/files/attach/3/3337/%E5%8F%B2%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E5%A0%B1No.58.pdf

- 島根県のご先祖調べ - 家系図作成からご先祖探しの専門サイト https://www.kakeisi.com/survey/survey_simane.html

- 三刀屋城 牛尾城(三笠城) 大西城(高麻城) 佐世城 阿用城 岩熊城 三刀屋じゃ山城 近松城 余湖 http://mizuki.my.coocan.jp/simane/unnansi.htm

- 佐世元嘉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E4%B8%96%E5%85%83%E5%98%89

- 広島城の歴代城主 https://hiroshimacastle.jp/history/lord-of-castle/

- 毛利輝元の野望を阻んだ「組織風土」の壁 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/21805

- 第九話 輝元出頭人Ⅱ - 毛利輝元転生 ~記憶を取り戻したら目の前で備中高松城が水に沈んでるんだが~(のらふくろう) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16817330669179697842/episodes/16818023212005541813

- 輝元出頭人 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BC%9D%E5%85%83%E5%87%BA%E9%A0%AD%E4%BA%BA

- 毛利輝元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E8%BC%9D%E5%85%83

- 輝元出頭人としてとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%BC%9D%E5%85%83%E5%87%BA%E9%A0%AD%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6

- 吉川家文書 - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/event/kodai/tyuseisiryo.data/kikkawa_shimane.XLSX

- 毛利元就が結ぶ石見銀山と嚴島神社 - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/ginzan/video.data/R2sekaiisannkouza_siryou.pdf

- 毛利輝元が家臣の新妻に惚れ込み、夫を殺害し無理やり自分の側室にし広島城の二の丸に幽閉したが、霊と化した夫の小次郎が白馬に跨って妻の周姫を探し回るとゆう実話 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n7435hh/1/

- 広島県史年表(中世2) 嘉吉1(1441)~慶長 5(1600) https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/monjokan/nenpyou/nenpyou-cyusei2.pdf

- 「御城使」としての奥女中 https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/2000089/files/kenkyuhokoku_235_09.pdf

- 江戸御留守居役 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b33693.html

- 広島城外堀跡紙屋町交差点地点 - concat https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/22/22565/16600_1_%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%9F%8E%E5%A4%96%E5%A0%80%E8%B7%A1%E7%B4%99%E5%B1%8B%E7%94%BA%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E7%82%B9%E5%9C%B0%E7%82%B9.pdf

- 田麦年貢三分一徴収と荒田対策 - 一豊臣政権末期の動向をめぐって https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/8176/files/jouflh_18_1.pdf

- 歴史の目的をめぐって 広島城(安芸国) https://rekimoku.xsrv.jp/3-zyoukaku-27-hiroshimajo.html

- 関ヶ原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 再考、福島正則の入国時期 - 広島城 https://hiroshimacastle.jp/rijo/wp-content/themes/rijo-castle/assets/pdf/magazine/shirouya74.pdf

- 五郎太石事件 - 須佐郷土史研究会 https://susakyodoshi.sakura.ne.jp/fruit/gorotaishi_affairs.htm

- 長州藩永代家老家を築いた 益田元祥(ますだもとなが)とその父・益田藤兼の物語 (益田氏は毛利家譜代の臣ではない) https://www.xn--bbk2a4dae5evcwgzbygv287k.com/wp-content/uploads/2022/06/%E9%95%B7%E5%B7%9E%E8%97%A9%E6%B0%B8%E4%BB%A3%E5%AE%B6%E8%80%81%E7%9B%8A%E7%94%B0%E5%AE%B62017-7.pdf

- 【六カ国返租の問題】 - ADEAC https://adeac.jp/kudamatsu-city/text-list/d100010/ht030020

- 厳島合戦と軍記物語 - 広島経済大学リポジトリ https://hue.repo.nii.ac.jp/record/354/files/kenkyu2018410202.pdf

- 山陽道 玖珂天神~高森天満宮 - 周防国の街道・古道一人旅 http://www.sakura64.sakura.ne.jp/contents04kugatenzin_takamoritenmangu.html

- 慶長5庚子 佐世 元嘉 福原 鹹) 広俊 - 年骨干支 http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/user_data/upload/File/kiyou/008/kiyou08-06.pdf

- 慶長5庚子 佐世;3元嘉 福原 ) 宏俊 榎本 元吉 堅田 和元慶 - 年号干支 当職 https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F10337520&contentNo=1

- 藩政上、重きをなした人物として、村田清風や坪井 - 幕末期萩藩の政治機構 https://isinsi.jp/ishinshidayori/dayori-9.pdf

- 萩藩当職所の文書管理と記録作成 - 山口県文書館 http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/user_data/upload/File/archivesexhibition/AW14%20jouhoutokiroku/003katsuyo(1).pdf

- 萩藩当職所における文書の保存と管理 - 山口県文書館 http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/user_data/upload/File/kiyou/023/kiyou23-02.pdf

- 【家臣団の整備】 - ADEAC https://adeac.jp/kudamatsu-city/text-list/d100010/ht030040

- 【防長への移動】 - ADEAC https://adeac.jp/kudamatsu-city/text-list/d100010/ht030010

- 石)から防長二カ国二九万六三七〇石(秀吉の領知高防長二カ国分 - 山口大学 https://petit.lib.yamaguchi-u.ac.jp/5867/files/162971

- 島根県中世史料集成-益田家文書 https://www.pref.shimane.lg.jp/bunkazai/kodai/library/database/middleage/index.data/masuda_shimane.xlsx

- 続日本100名城 高嶺城 - お城ファンクラブ https://oshirofan.club/174-kounominejou.html

- 周防 高嶺城(山口市)/登城記 - タクジローの日本全国お城めぐり http://castle.slowstandard.com/35chugoku/40yamaguchi/post_1390.html

- 周防高嶺城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/kounomine.htm

- 高嶺城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B6%BA%E5%9F%8E

- 長州藩の家臣団 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B7%9E%E8%97%A9%E3%81%AE%E5%AE%B6%E8%87%A3%E5%9B%A3

- 長州藩(萩藩)家臣のご先祖調べ - 家系図作成からご先祖探しの専門サイト https://www.kakeisi.com/han/han_hagi.html

- 前原一誠(マエバライッセイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%89%8D%E5%8E%9F%E4%B8%80%E8%AA%A0-16678

- 仁政の人〜長州藩士奥平謙輔〜①|雪 - note https://note.com/yuki1876okhagi/n/n9a06bc62b79f