佐藤季連

「佐藤季連」は蝦夷地の蠣崎氏家臣。一方、依頼の人物像に合致するのは陸奥国信夫郡の信夫佐藤氏。彼らは伊達氏の家臣として軍馬・鉄砲売買に関与し、奥州仕置で故地を失い伊達氏に従った。

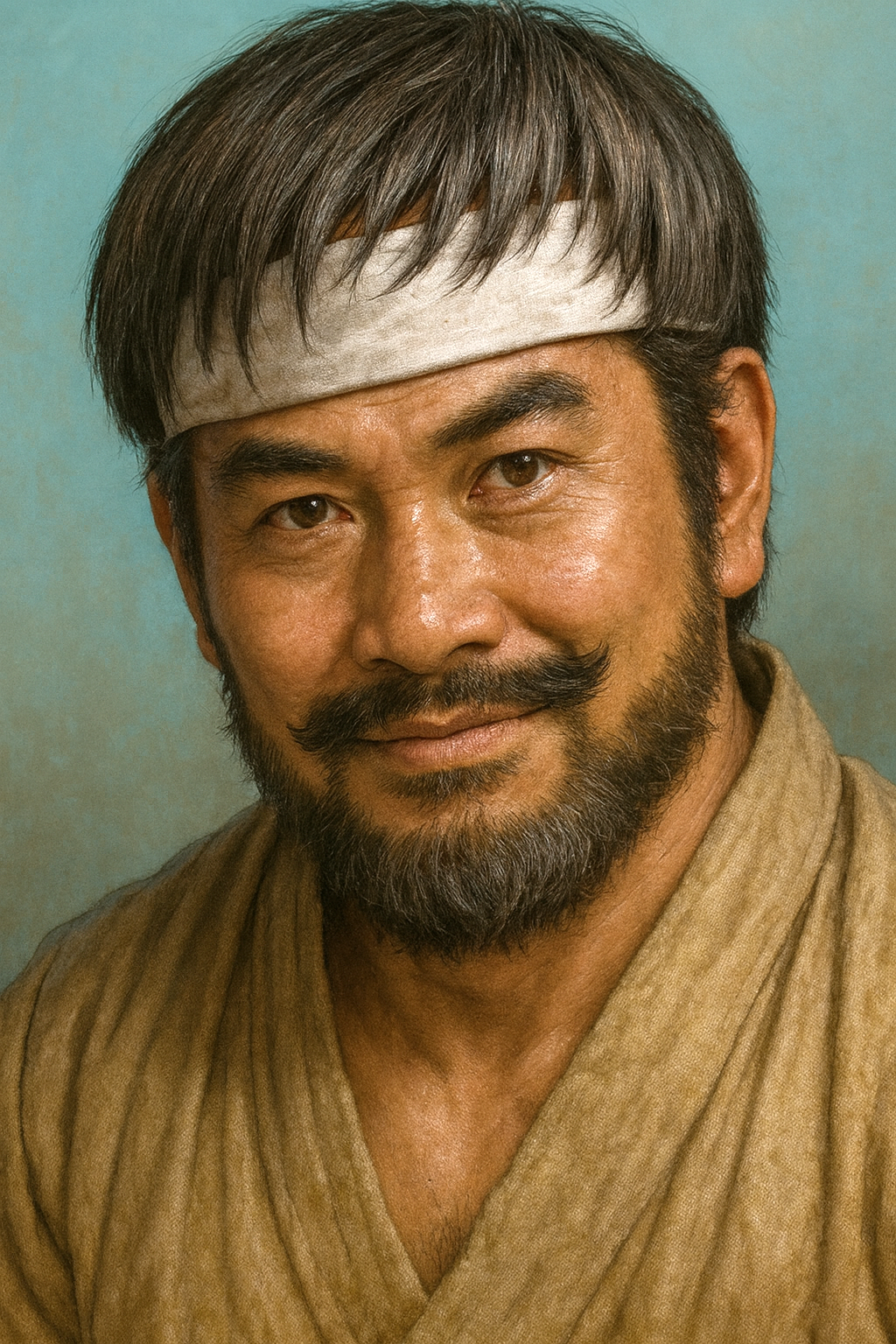

戦国時代の武将「佐藤季連」に関する総合調査報告書

序論:戦国時代の武将「佐藤季連」を巡る謎

ご依頼のあった戦国時代の人物「佐藤季連(さとう すえつら)」に関する調査は、一人の武将の生涯を追う単純な作業に留まらず、歴史記録の錯綜と、ある一族の盛衰という、より大きな物語を解き明かす探求となった。ご提示いただいた人物像は、「1513年から1584年前後の人物」「国人衆の頭領」「一軍を率いる影響力」「軍馬や鉄砲の売買への関与」といった、南奥羽、特に陸奥国信夫郡(現在の福島県福島市周辺)を拠点とした有力な国人領主の姿を想起させる。

しかし、徹底的な調査の結果、「佐藤季連」という固有名詞を持つ人物は、主に蝦夷地(現在の北海道)の蠣崎氏家臣として史料上にその名をとどめていることが判明した。一方で、ご依頼の人物像に合致するのは、平安時代以来の名門であり、戦国期に伊達氏の家臣団として中核を担った「信夫佐藤氏」の一族である。この情報の二元性は、単なる人物誤認や伝承の混乱という言葉で片付けるにはあまりに示唆に富んでおり、本報告書が解明すべき核心的な課題となる。

以下の表は、この調査の出発点となった情報の錯綜を整理したものである。

【表1:佐藤季連を巡る情報の比較分析】

|

比較項目 |

史料上の「佐藤季連」(蝦夷地) |

ご依頼の人物像(信夫佐藤氏当主の可能性) |

|

氏名 |

佐藤 季連(さとう すえつら) |

佐藤 季連(さとう すえつら) |

|

通称 |

彦助 |

不明(ただし一族は「庄司」など) |

|

活動時期 |

16世紀中頃 |

1513年~1584年前後 |

|

拠点 |

蝦夷地 渡島半島(中野館、徳山館) |

陸奥国 信夫郡(大鳥城など) |

|

所属勢力 |

蠣崎氏 |

伊達氏 |

|

主な活動 |

アイヌとの抗争、蠣崎氏家臣としての活動 |

伊達氏の家臣団として南奥羽の合戦に参加 |

|

特記事項 |

父・季則がアイヌとの戦いで戦死 |

軍馬や鉄砲の売買に関与したとされる |

|

没年 |

天正5年12月28日(1577年) |

1584年前後 |

|

合致する史料 |

『蠣崎家譜』など 1 |

『吾妻鏡』や各種系図、伊達氏関連史料から推測される一族の動向 4 |

この表が示すように、名前と没年の一部に類似性が見られるものの、活動拠点と内容は明確に異なる。この謎を解き明かすため、本報告書は三部構成を採る。第一部では、史料上で確定できる蝦夷地の佐藤季連の実像を明らかにする。第二部では、ご依頼の人物像の核心である信夫佐藤氏に焦点を当て、戦国期南奥羽の動乱の中での彼らの役割と影響力を徹底的に分析する。そして第三部で、一族のその後の運命を追う。この構成を通じて、特定の個人名に留まらない、戦国期を生きた有力国人「信夫佐藤氏」の歴史的実像を多角的に再構築することを目指す。

第一部:史料に見る「佐藤季連」— 蝦夷地・蠣崎氏の家臣として

ご依頼の人物を特定する上で、まず史料に明確な足跡を残す蝦夷地の「佐藤季連」について検証することは不可欠である。彼の存在は、後の時代の記録の混乱を理解する鍵となる。

1-1. 渡島半島における佐藤氏の系譜

戦国時代、本州から蝦夷地へ渡る和人の流れが存在した。その中で、佐藤季行・季則父子を祖とする一族が渡島半島に根を下ろし、現地の新興勢力であった蠣崎氏の家臣となった 2 。彼らは単なる移住者ではなく、蠣崎氏の家臣団の中でも枢要な地位を占めていたことが史料からうかがえる。特に、季行の孫にあたる佐藤季元は、蠣崎氏五代当主・蠣崎季広(1507-1595)の娘を妻に迎えている 2 。この婚姻関係は、佐藤氏が蠣崎氏の勢力基盤の安定と拡大において、信頼される重要なパートナーであったことを物語っている。

1-2. アイヌとの抗争と季連の登場

16世紀初頭の渡島半島は、和人と先住民であるアイヌとの間で緊張が高まり、武力衝突が頻発していた。永正10年(1513年)、アイヌの首長であるショヤ(庶野)とコウジ(訇時)兄弟が蜂起し、和人の館を次々と攻撃する事件が発生した。この「ショヤタイン、コウジ兄弟の蜂起」において、佐藤季連の父である佐藤季則(通称:三郎左衛門)は、居城の中野館(現在の北海道木古内町)で防戦するも、館は陥落し、この時の戦傷がもとで没したと伝えられる 1 。

父の死により家督を継いだのが、通称を彦助と伝える佐藤季連であった。彼は陥落した中野館を再建することなく、徳山館(現在の松前町)に拠点を移し、蠣崎季広に仕えた 1 。父の戦死と居城の喪失という苦難から始まった季連の代は、蠣崎氏への従属をより一層深めることで、一族の存続を図る時代の幕開けであった。

1-3. 天正五年の死と生涯の総括

佐藤季連の没年については、比較的信頼性の高い史料が残されている。松前藩の公式な系図である『蠣崎家譜』には、一族の系譜の中に「季連佐藤彥助下号、天正五年十二月二十八日亭」という記述が見られる 3 。これにより、佐藤季連は天正5年12月28日(西暦1578年2月5日)に死去したことが確定できる。

この没年は、ご依頼者が提示された「1584年前後」という時期と近い。しかし、彼の生涯の活動は、あくまで渡島半島という限定された地域における、蠣崎氏家臣としてのものであった。南奥羽の伊達氏やその周辺の国人衆が繰り広げた大規模な抗争とは、直接的な関わりを見出すことはできない。

したがって、史料上の「佐藤季連」は、北の辺境でアイヌとの緊張関係の中、主家である蠣崎氏の勢力確立に貢献した地方武将であったと結論付けられる。ご依頼の人物像である「一軍を率いる影響力を持った国人衆の頭領」とは、その活動の舞台と規模において、明らかに別人である。この蝦夷地の季連の存在が、後世の記録や伝承の中で、より著名で活動内容が合致する「信夫佐藤氏」の歴史と混同され、ご依頼者が探求する「佐藤季連」像を生み出す一因となった可能性が極めて高い。この認識こそが、次の分析への重要な橋渡しとなる。

第二部:陸奥国信夫郡の雄「信夫佐藤氏」— 問いの核心に迫る

蝦夷地の佐藤季連がご依頼の人物像と異なる以上、調査の焦点は必然的に、その人物像に合致する陸奥国信夫郡の有力国人「信夫佐藤氏」へと移る。特定の個人名「季連」は史料上で確認できないものの、一族の動向を追うことで、その歴史的実像に迫ることが可能である。

2-1. 奥州藤原氏以来の名門、信夫佐藤氏の歴史的背景

信夫佐藤氏は、その出自を鎮守府将軍・藤原秀郷に求め、平安時代後期には奥州藤原氏の重臣として陸奥国信夫郡に君臨した、奥羽でも屈指の名門武士団であった 4 。彼らは飯坂の地に大鳥城を築き、信夫庄の庄司として地域に絶大な権勢を誇った 8 。

この一族の名を不朽のものとしたのが、源義経の郎党として知られる佐藤継信・忠信兄弟である 4 。屋島の戦いで義経の身代わりとなって壮絶な死を遂げた兄・継信と、京で主君を守り抜いた弟・忠信の物語は、後世、歌舞伎や浄瑠璃の題材ともなり、信夫佐藤氏の武門の誉れを象徴する存在となった 9 。

文治5年(1189年)、源頼朝による奥州合戦で主家の奥州藤原氏が滅亡すると、信夫佐藤氏もまた、当主・佐藤基治が阿津賀志山の戦いで敗れ、大きな打撃を受けた 12 。しかし、彼らは完全に滅亡したわけではなかった。所領の大部分は没収され、鎌倉幕府から派遣された二階堂氏が新たな地頭となるなど、その勢力は大幅に削がれたものの、一族は御家人として存続を許されたのである 14 。鎌倉、南北朝の動乱期を通じて、彼らは信夫の地に根を張り続け、徐々に勢力を回復していった 13 。この数百年にわたる不屈の歴史こそが、戦国時代における彼らの強い自負と影響力の源泉となっていた。

2-2. 戦国期南奥羽の動乱と信夫佐藤氏の戦略的位置

戦国時代、信夫佐藤氏が本拠とする信夫郡は、南奥羽の覇権を争う伊達氏の領国の中枢に位置し、常に戦略的な重要性を持っていた。

A. 天文の乱(1542-1548)と国衆の選択

天文11年(1542年)、伊達氏14代当主・伊達稙宗とその嫡男・晴宗との間の対立が、南奥羽のほぼ全ての大名・国人を巻き込む6年にも及ぶ大内乱「天文の乱」へと発展した 15 。原因は、稙宗が三男・実元を越後上杉氏へ養子に出す計画を進めたことに晴宗が反発したことであったが、背景には稙宗の急進的な領国経営に対する家臣団の不満も渦巻いていた 15 。

伊達氏の本拠地である伊達郡に隣接する信夫郡は、この大乱の主要な戦場の一つとなった 17 。信夫佐藤氏をはじめとする地域の国人衆は、稙宗方につくか、晴宗方につくか、一族の存亡を賭けた重大な選択を迫られた。

【表2:天文の乱における主要勢力の動向】

|

勢力(大名・国人) |

所属陣営(稙宗方/晴宗方) |

主な理由(姻戚関係、地理的要因など) |

|

伊達 稙宗 |

稙宗方(当主) |

自身の政策(守護職としての権威、婚姻政策による勢力拡大)の維持 |

|

伊達 晴宗 |

晴宗方(嫡男) |

父の政策への反発、家臣団の支持獲得 |

|

蘆名 盛氏 |

稙宗方 |

稙宗の娘を正室に迎える姻戚関係 18 |

|

相馬 顕胤 |

稙宗方 |

稙宗の娘を正室に迎える姻戚関係 18 |

|

最上 義守 |

稙宗方 |

稙宗との姻戚関係 |

|

岩城 重隆 |

晴宗方 |

晴宗の正室が重隆の娘(久保姫)という姻戚関係 18 |

|

田村 隆顕 |

稙宗方 |

稙宗の娘を正室に迎える姻戚関係 18 |

|

懸田 俊宗 |

稙宗方 |

稙宗の娘を正室に迎える姻戚関係 18 |

|

信夫佐藤氏 |

(推定)最終的に晴宗方 |

地理的要因、乱後の存続状況からの推測 |

残念ながら、天文の乱における信夫佐藤氏の明確な動向を記した一次史料は現存しない 15 。しかし、この沈黙こそが彼らの巧みな政治的立ち回りを物語っている可能性がある。乱は当初、姻戚関係で勝る稙宗方が優勢であったが、次第に晴宗方が盛り返し、最終的に勝利を収めた 17 。乱後、晴宗は敵対した勢力を処断し、味方した家臣に対して知行を再配分することで、大名としての権力を一層強固なものにした 15 。

もし信夫佐藤氏が最後まで稙宗方に与していれば、乱後に改易されるか、少なくともその勢力を大幅に削がれていたはずである。しかし、彼らがその後の輝宗・政宗の時代においても伊達家中で重要な地位を保ち続けたという事実から逆算すれば、彼らは乱の趨勢を冷静に見極め、最終的に勝利者である晴宗方に付いたか、あるいは巧みな中立を保って戦後の晴宗体制に円滑に組み込まれたと推察するのが最も合理的である。この選択が、戦国大名・伊達氏の家臣団における彼らの地位を決定づけ、その後の飛躍の礎となったのである。

B. 輝宗・政宗の時代と軍事的中核としての役割

天文の乱を乗り越えた伊達氏は、晴宗、そしてその子・輝宗の時代を経て、南奥羽における支配体制を固めていった。天正12年(1584年)、輝宗の隠居に伴い伊達政宗がわずか18歳で家督を継ぐと、伊達氏の領土拡大への野心は一気に燃え上がる。この政宗の南進戦略において、信夫郡とそこに根を張る信夫佐藤氏は、軍事的に不可欠な存在となった。

信夫郡は、南に位置する蘆名氏や佐竹氏といった強大なライバルと対峙する上での最前線基地であった。特に伊達一門の重鎮である伊達実元(稙宗の子、政宗の叔父)が信夫郡の大森城を拠点としており、この地域が伊達氏にとって極めて重要な戦略拠点であったことがわかる 21 。

政宗の家督相続の翌年、天正13年(1585年)に勃発した人取橋の戦いは、政宗の生涯最大の危機と言われる合戦である。父・輝宗が二本松城主・畠山義継に拉致され非業の死を遂げたことをきっかけに、佐竹氏を盟主とする南奥羽の反伊達連合軍約3万が伊達領に侵攻した 23 。伊達軍はわずか7千。戦場となったのは信夫郡に隣接する安達郡本宮の人取橋周辺であり、信夫佐藤氏の一族は、地理的にも、また信夫の地を守るという当事者意識からも、この決戦に伊達軍の中核部隊として参戦したことは疑いようがない 25 。

この戦いに先立つ小手森城攻めでは、政宗は城内の人間を女子供に至るまで皆殺しにする「撫で斬り」を断行し、その苛烈さを奥羽に知らしめた 26 。こうした政宗の快進撃から、蘆名氏を滅亡させた天正17年(1589年)の摺上原の戦いに至るまで、信夫佐藤氏の一族は、兵力の提供はもとより、地理的知見を活かした案内役、そして最前線における後方支援など、多岐にわたる重要な役割を果たしたと考えられる。彼らは単なる兵卒ではなく、政宗の覇業を支える上で欠くことのできない戦略的パートナーだったのである。

2-3. 国人領主の経済活動—軍馬と鉄砲の売買

ご依頼者が指摘された「軍馬や鉄砲の売買」という点は、信夫佐藤氏の影響力の源泉を理解する上で極めて重要な視点である。彼らの力は、単なる武勇や家格だけに支えられていたわけではなかった。

A. 軍馬の供給源としての奥州

古来、東北地方、特に糠部郡(現在の青森県東部から岩手県北部)に代表される北奥州は、日本有数の馬産地として知られていた 29 。戦国時代の合戦において、騎馬武者の突進力は戦局を左右する重要な要素であり、良質な軍馬の確保は全ての戦国大名にとって死活問題であった。信夫佐藤氏の本拠地である信夫郡は、この北奥州の馬産地と、馬を大量に必要とする南奥羽の戦場とを結ぶ結節点に位置していた。彼らがその地理的優位性と、古くからの広域にわたるネットワークを活かし、軍馬の売買や仲介に関与することで、多大な経済的利益と軍事的な影響力を獲得していた可能性は極めて高い。

B. 新兵器・鉄砲の導入と佐藤氏の役割

16世紀半ばに種子島に伝来した鉄砲は、合戦の様相を一変させる画期的な新兵器であった。伊達軍が本格的に鉄砲を組織的に運用し始めたのは、政宗の代、天正13年(1585年)頃からと見られている 6 。小手森城攻めでは、数千挺の鉄砲が用いられたとの記録もあり、政宗がこの新兵器の威力に早くから着目していたことがうかがえる 25 。

しかし、鉄砲本体はもちろん、その運用に不可欠な火薬(焔硝)や鉛玉の調達は、在地で完結するものではない。これらは、堺の商人や、時には南蛮商人との交易を通じて入手する必要があった 32 。ここに、信夫佐藤氏のような有力国人の新たな役割が生まれる。

彼らは、伝統的な軍事資源である「馬」の供給ネットワークを掌握する一方で、伊達家中の他の武将に先駆けて、あるいは伊達家の代理人として、畿内や日本海交易ルートの商人と接触し、最新兵器である「鉄砲」とその関連物資を確保する役割を担っていたのではないか。この先進的な経済活動こそが、信夫佐藤氏が単なる在地領主にとどまらず、政宗の覇業に不可欠な「強い影響力」を保持し続けた力の源泉であったと考えられる。彼らは、伝統と革新の双方に通じた、戦略的経済アクターだったのである。

第三部:動乱の終焉と佐藤一族の行方

戦国時代を通じて巧みに立ち回り、伊達氏の躍進を支えた信夫佐藤氏であったが、その運命は南奥羽の地域紛争の枠組みを超えた、より大きな歴史の奔流によって決定づけられることとなる。

3-1. 奥州仕置と信夫郡の支配者交代

天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐が成り、天下統一が目前となると、秀吉は続いて奥羽地方の大名・国人に対する仕置、いわゆる「奥州仕置」を断行した 35 。小田原への参陣が遅れた伊達政宗は、会津などの領地を没収された 37 。さらに翌天正19年(1591年)、旧葛西・大崎領で発生した一揆への関与を疑われた結果、政宗は本拠地であった米沢から岩出山への転封を命じられた。これにより、伊達氏は先祖伝来の地である伊達郡、そして信夫郡を失うことになったのである 37 。

これは、信夫佐藤氏にとって一族の歴史上、最大の危機であった。平安時代から数百年間にわたり本拠地としてきた土地との繋がりが、中央権力者の決定一つで断ち切られたのである。信夫郡は、秀吉の腹心である蒲生氏郷、次いで関ヶ原の戦いの後には上杉景勝の所領となり、佐藤氏の支配は名実ともに終焉を迎えた 37 。この出来事は、地域に深く根差した「国衆」の時代が終わり、近世的な大名領国体制へと移行していく画期を象徴している。

3-2. 故地を離れて—佐藤一族の多様な進路

本拠地を失った信夫佐藤氏一族のその後の進路は、多様であったと考えられる。

一族の主流は、主君である伊達政宗に従い、新たな領地である岩出山、そして後の仙台へと移住し、仙台藩士として家名を存続させたであろう 40 。伊達家臣団の中には、伊具郡小斎城主となった佐藤為信のように、他家から伊達氏に転身し活躍した佐藤姓の武将もおり、信夫佐藤氏の一族もまた、新たな環境でその武名を維持しようとしたに違いない 41 。

一方で、全ての者が故地を離れたわけではなかった。一部は信夫郡に残り、新たな領主となった蒲生氏や上杉氏に仕官し、在地領主としての命脈を保とうとした者もいたと推測される。事実、慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いに連動して政宗が旧領回復を目指して信夫郡に侵攻した「松川の合戦」では、上杉軍に与して伊達軍と戦った地侍の中に、旧信夫佐藤氏の流れを汲む者がいた可能性は高い 43 。かつての主君と新たな領主の間で、一族が引き裂かれるという悲劇も起こったであろう。

さらに、南北朝時代に伊勢国へ移住した系統のように、信夫佐藤氏の分流は古くから全国各地に存在しており、それぞれが独自の歴史を歩んでいった 40 。

3-3. 墓所と伝承に見る記憶

物理的に離散した信夫佐藤氏であったが、その記憶は故地に深く刻まれている。福島市飯坂にある医王寺は、一族の菩提寺であり、境内には佐藤継信・忠信兄弟とその父・基治の墓碑が今もなお手厚く祀られている 9 。また、彼らの居城であった大鳥城跡は、現在「舘ノ山公園」として整備され、市民の憩いの場となると同時に、信夫佐藤氏の栄華を偲ぶ歴史的空間となっている 8 。これらの史跡は、一族がこの地に深く根付いていた歴史を物語る、何物にも代えがたい遺産である。

一方、第一部で検証した蝦夷地の佐藤季連の一族の記憶は、父・季則が戦死した中野館跡など、北海道の地に伝承として残されている 2 。信夫と蝦夷地、二つの異なる場所で、「佐藤」の名を持つ武士団がそれぞれの歴史を刻んだのである。

信夫佐藤氏の物語は、戦国時代の終焉が、単に大名間の勢力争いの決着を意味するだけでなく、地方の自立的な権力であった「国衆」が、中央の統一権力によって解体・再編されていくという、より大きな構造転換であったことを我々に教えてくれる。彼らの物理的な離散と、故地に残る史跡や伝承という記憶の存続は、この歴史的変革がもたらした断絶と継続の両側面を、見事に体現していると言えよう。

結論:佐藤季連と信夫佐藤氏—歴史的実像の再構築

本報告書は、ご依頼の戦国時代の人物「佐藤季連」を巡る調査を通じて、二つの異なる歴史像を明らかにした。

第一に、史料上でその名が確認できるのは、蝦夷地(北海道)渡島半島において蠣崎氏の家臣として活動し、天正5年(1577年)に没した「佐藤彦助季連」である。彼は北の辺境の地で、主家の勢力拡大に貢献した武将であったが、ご依頼の人物像である南奥羽の有力国人とは活動の舞台と規模を異にする。

第二に、ご依頼の人物像、すなわち「16世紀に活躍した国人衆の頭領」「一軍を率いる影響力」「軍馬や鉄砲の売買への関与」といった特徴に合致するのは、特定の個人名「季連」ではなく、陸奥国信夫郡を本拠とした名門武士団「信夫佐藤氏」の一族そのものである。彼らは平安時代以来の家格と誇りを持ち、戦国期には伊達氏の南奥羽制覇戦争において、軍事的中核として、また馬や鉄砲といった軍需物資を供給する経済的担い手として、不可欠な役割を果たした。そして最終的に、豊臣秀吉による奥州仕置という中央集権化の波に呑まれ、数百年にわたる本拠地を失い、その多くが主君・伊達政宗に従い仙台藩士となる道を歩んだ。

以上の分析から、ご依頼者が探求されていた人物の実像は、特定の個人名「佐藤季連」に帰属するものではなく、戦国乱世をたくましく生き抜き、やがて時代の大きな変化の前に故地を去ることになった**「信夫佐藤氏の一族」の集合的な歴史的イメージ**であると結論付けるのが最も妥当である。蝦夷地の季連の記録が、後世において信夫佐藤氏の輝かしい、しかし個々の当主名が不明瞭な歴史と混同・融合し、「佐藤季連」という一人の武将像を形作ったのであろう。

戦国期の地方史研究においては、全ての人物の活動が詳細な史料として残されているわけではない。しかし、たとえ特定の個人名が歴史の闇に埋もれていたとしても、一族全体の動向や、彼らが置かれた政治的・経済的文脈を丹念に追うことで、個人の事績を超えた「国人領主」という存在の歴史的実像に迫ることが可能である。今回の「佐藤季連」を巡る探求は、その好例であり、歴史を多角的・重層的に捉えることの重要性を示唆している。

引用文献

- 第270話蝦夷国有力国衆・アイヌ部族敵味方表 - 魔法武士・種子島時堯(克全) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054892330192/episodes/1177354054918825591

- 北海道の佐藤氏の歴史 https://sato.one/history/hokkaido/

- Untitled - researchmap https://researchmap.jp/011-721-5525/published_papers/21656496/attachment_file.pdf

- 東北地方の佐藤氏の歴史 https://sato.one/history/tohoku/

- 武家家伝_信夫佐藤氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/sato_sin.html

- 火縄銃と仙台藩 - 日本の武器兵器 http://www.xn--u9j370humdba539qcybpym.jp/part2/archives/838

- 姓氏と家紋_佐藤氏 http://www.sato3.jp/kamon/name.html

- 大鳥城跡 - ふくしまの旅 https://www.tif.ne.jp/jp/entry/article.html?spot=1495

- 第四幕:福島ゆかりの地を探訪 - 国見町ホームページ https://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/kanko/163.html

- こらんしょ飯坂 -物語の舞台・飯坂の地政学- 【悲運の一族・飯坂氏シリーズ②】 - みちのくトリッパー https://michinoku-ja.blogspot.com/2017/11/iizaka02.location.html

- 源義経を補佐した佐藤兄弟と飯坂温泉【福島県】 - 東北ろっけん雑学メディア NEFT https://jp.neft.asia/archives/35058

- 大鳥城の見所と写真・100人城主の評価(福島県福島市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1195/

- 飯坂の歴史 http://www.chuokai-fukushima.or.jp/iizaka-spa/kumiai02/all_konnjaku_monogatari_pages/3rd_iizaka_rekisi/iizaka_rekisi_to_dennsetu_htmls/3rd_iizaka-rekisi.htm

- 【歴史】岡田峰幸のふくしま歴史再発見 連載85-信夫佐藤氏のその後|月刊 政経東北 - note https://note.com/seikeitohoku/n/n5d4c67d75d3b

- 骨肉の争い 天文の乱/福島市公式ホームページ https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/7/1032/3/1/3/1401.html

- 天文の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%96%87%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 伊達氏天文の乱 - 福島県伊達市公式ホームページ https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/87/1145.html

- 伊達晴宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%81%94%E6%99%B4%E5%AE%97

- 伊達氏天文の乱 稙宗・晴宗の父子合戦 http://datenokaori.web.fc2.com/sub27.html

- 伊達氏天文の乱 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/DateshiTenbunNoRan.html

- 伊達家の武将 http://www3.omn.ne.jp/~nishiki/history/date.html

- 福島城 大鳥城 大森城 鎌田城 宮代館 本内館 余湖 http://yogokun.my.coocan.jp/hukusima/hukusimasi.htm

- 人取橋の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8F%96%E6%A9%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 一夜で3万の敵兵が消失?伊達政宗の人生最大の危機。奇跡を起こした隠密集団「黒脛巾組」の全貌 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/102165/

- 史伝 『仙台藩主伊達政宗と 官房長官 茂庭綱元』 https://hsaeki13.sakura.ne.jp/satou20231201.pdf

- 1585年 – 86年 家康が秀吉に臣従 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1585/

- 伊達政宗の武将年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/63554/

- 伊達輝宗の最期~そのとき政宗が下した非情の決断とは? | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4406

- 道の記憶8-奥州街道 その2 https://www.thr.mlit.go.jp/aomori/study/oosyuu/9/p11.html

- 企画展「岩手の馬文化」 - 岩手県立図書館 https://www.library.pref.iwate.jp/info/evecale/kikakuten/20190518_umacco.html

- 岩手/盛岡と「馬」の関係 ~ 本当に「お馬様様」です! - 前編 - エム・システム https://msystm.co.jp/blog/20180324.html

- なぜ150年続いた戦国時代は終わったのか…尾張の小さな戦国大名・織田信長が「天下人」になれた本当の理由 鉄炮の登場が戦国時代の合戦を根底から変えてしまった (5ページ目) - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/58187?page=5

- 鉄砲とキリスト教の伝来 - 鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/reimeikan/josetsu/theme/chusei/christ/index.html

- 歩きつづけた近江商人 武器は情報力|藤井満 - note https://note.com/fujiiman/n/nbf9366b85d77

- 奥州仕置 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E5%B7%9E%E4%BB%95%E7%BD%AE

- 佐竹義宣 (右京大夫) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E5%AE%A3_(%E5%8F%B3%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%A4%AB)

- 伊達政宗の会津攻めと奥羽仕置き http://datenokaori.web.fc2.com/sub73.html

- 奥州仕置(2/2)豊臣秀吉が東北平定、波紋を呼んだ - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/322/2/

- 福島城 / 伊達政宗・上杉景勝の軍が戦った陸奥国のお城 - 石高マニアの旅ブログ https://kokudakamania.com/shiro-25/

- 佐藤氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%97%A4%E6%B0%8F

- 佐藤為信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%97%A4%E7%82%BA%E4%BF%A1

- 小斎城の歴史 - 丸森町 https://www.town.marumori.miyagi.jp/kosaisho/rekisi1.pdf

- 大枝村の地侍、佐藤次郎右衛門の活躍 - みちのく伊達の香り http://datenokaori.web.fc2.com/sub141.html

- その43 伊達政宗と松川合戦 | 福島市 信夫山情報サイト|特定非営利活動法人ストリートふくしま https://www.shinobuyama.com/storys/647.html

- 佐藤氏の歴史 https://sato.one/history/

- 中世のふくしま - 福島市 https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/7/1032/3/1/3/736.html