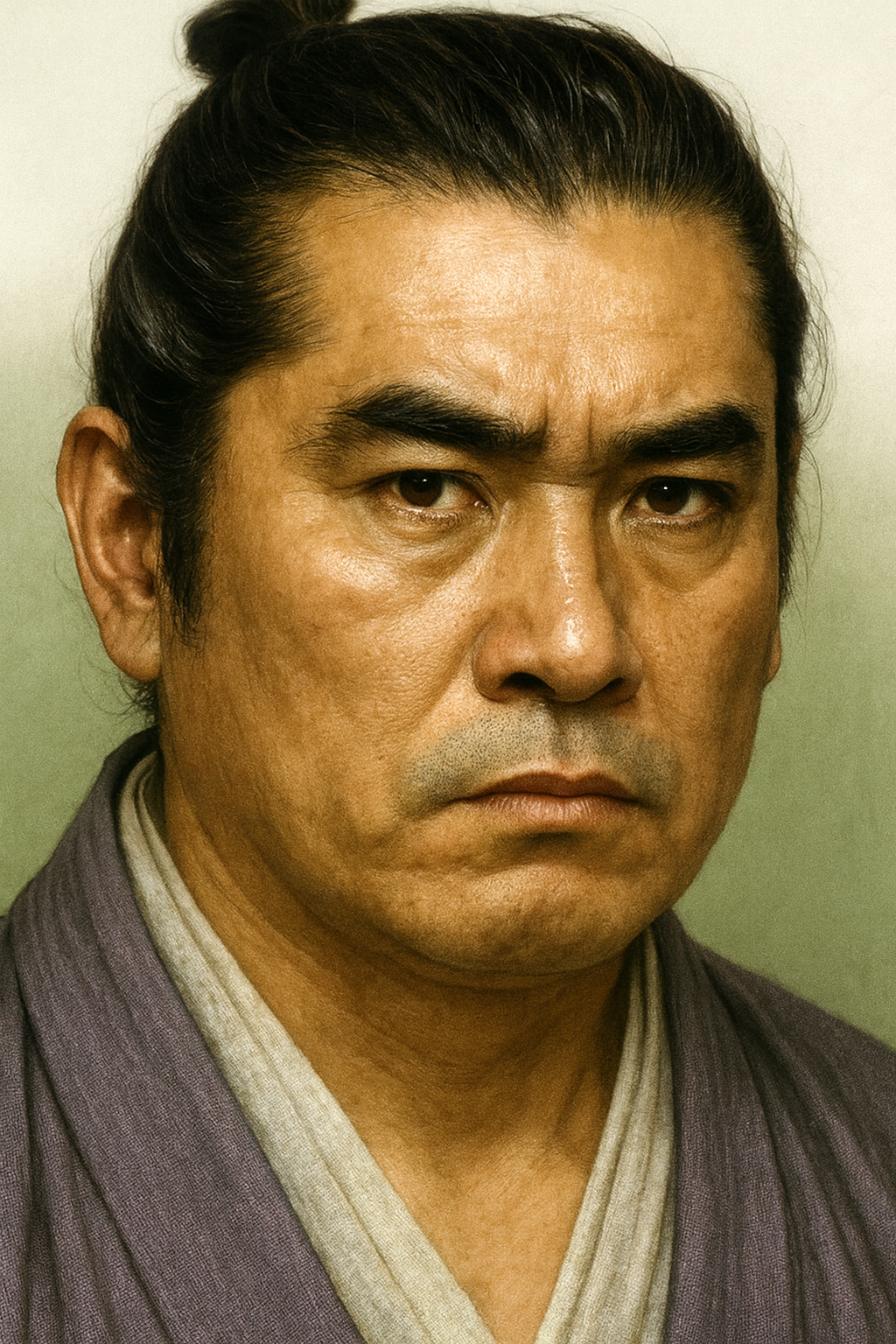

倉科朝軌

倉科朝軌は武士から松本の特権商人へ転身。豊臣秀吉への使者中に木曽路で暗殺されたが、家は存続し松本の経済・行政を担った。彼の生涯は戦国期の社会流動性と時代の犠牲、繁栄の礎を象徴する。

倉科朝軌 ― 戦国乱世に散った御用商人の実像と、松本に続く一族の軌跡

序章:諏訪の商人、その伝承と謎

日本の戦国時代に生きた人物「倉科朝軌」について、今日に伝わる情報は極めて断片的である。「諏訪の商人」として知られ、実際には甲斐を拠点に武田氏や小笠原氏に仕えた御用商人であり、木曽路で賊に襲われ非業の死を遂げた後、その子孫は信濃松本で問屋兼大名主として栄えた、というのがその概要である 1 。この伝承は、一人の商人の生涯とその後の一族の運命を簡潔に物語ってはいるが、歴史の深層に光を当てると、より複雑で多面的な実像が浮かび上がってくる。

本報告書は、この断片的な伝承を出発点とし、現存する古文書や地域の記録を丹念に読み解くことで、倉科朝軌という人物の生涯を徹底的に再構築するものである。調査を進める中で、彼の出自が単なる商人ではなく、信濃国に根を張る由緒ある武士の一族であったこと、そしてその死が単なる賊害ではなく、戦国末期の領主間の熾烈な政治的対立が生んだ暗殺事件であった可能性が濃厚となる。

倉科朝軌の生涯は、武士から町人へという劇的な身分の転換、そして戦国的な秩序が崩壊し、新たな統一権力による支配体制が確立される過渡期に生きた人間の宿命を色濃く反映している。本報告は、一人の人間の軌跡を追うことを通じて、戦国末期から近世初期にかけての社会変動の実相を解き明かす試みである。

第一部:倉科氏の淵源 ― 信濃の武士として

倉科朝軌とその一族の歴史を理解する上で、まず彼らの出自が商人ではなく、信濃国に確固たる基盤を持った中世武士団にあったという事実を明らかにしなければならない。後年、彼らが甲斐の武田氏や信濃の小笠原氏といった戦国大名と直接的な主従関係を結び、国家経営の枢要を担うに至った背景には、この武士としての家格と、それに伴う人脈や知見が存在した。

一族のルーツを探る:埴科郡の村上氏庶流

倉科という姓は、信濃国埴科郡倉科荘(現在の長野県千曲市倉科)の地名に由来する 2 。この地には、倉科将軍塚古墳や倉科城跡といった遺跡が現存しており、古代からこの地域に有力な在地勢力が存在したことを示唆している 4 。

文献史料によれば、倉科氏は、戦国時代に武田信玄の猛攻を二度にわたり撃退したことで知られる北信濃の雄、村上義清を宗家とする村上氏の一族であった 4 。村上氏は、その勢力を拡大する過程で、一族の者を各地に分知して支配体制を固めており、倉科氏もその庶流の一つとして埴科郡に拠点を構えていたのである 8 。この事実は、倉科一族が単なる経済人ではなく、信濃に深く根差した名門武士団の一員であったことを物語っている。彼らが有していたのは経済力のみならず、武士としての家格と、それに裏打ちされた社会的な信頼であった。この出自こそが、後に彼らが戦国大名の家臣団の中枢に組み込まれていくための重要な基盤となったのである。

甲斐への道:武田信玄への臣従

16世紀半ば、甲斐の武田信玄による信濃侵攻が本格化すると、北信濃の勢力図は一変する。村上義清は、天文17年(1548年)の上田原の戦いや天文19年(1550年)の砥石城の戦いで武田軍を打ち破るも、長年にわたる攻防の末に本拠地である葛尾城を追われ、越後の長尾景虎(後の上杉謙信)を頼って落ち延びた 9 。

宗家を失った倉科氏をはじめとする村上氏の支族の多くは、信濃に留まり、武田氏に降伏してその支配下に入る道を選んだとみられる 8 。松本市博物館に所蔵される「倉科家文書」には、この歴史的転換を裏付ける決定的な史料が存在する。それは、天文15年(1546年)3月10日付で武田晴信(信玄)が「倉科多宮助」なる人物に所領を安堵した朱印状である 10 。この文書は、村上氏が信濃を追われる以前から、倉科一族の一部がすでに武田氏と関係を結び、その家臣となっていたことを示す直接的な証拠である。

武田家臣としての信濃統治:仁科盛信の付人

武田氏の家臣となった倉科氏は、単なる一兵卒としてではなく、信濃統治の最前線で重要な役割を担うことになる。信玄は、信濃支配を盤石にするため、自身の五男である盛信を安曇郡の名族・仁科氏の養子として送り込み、大町周辺の支配を委ねた 11 。この時、倉科氏は仁科盛信の「付人(つけにん)」として、本拠地である甲斐から信濃国安曇郡大町へと移り住んだのである 14 。

「付人」とは、単なる護衛や従者を意味するものではない。主君の統治を実務面で支える側近であり、軍事、民政、兵站管理といった統治の根幹を担う行政官僚としての性格を強く帯びていた。特に、仁科盛信が拠点とした大町は、越後の上杉氏と対峙する最前線であり、そこでの統治には高度な実務能力が不可欠であった。倉科氏がこの重責を任されたことは、彼らが武田家中で高く評価され、信頼されていたことを示している。

その地位は、天正7年(1579年)に仁科盛信が、そして天正8年(1580年)には武田勝頼自身が、倉科七郎左衛門(朝軌)の所領を安堵する文書を発給していることからも明らかである 10 。特に勝頼が発給した安堵状では、倉科七郎左衛門を武田家の直臣たる「御家人」として正式に認めており、その身分を保証している。この武田家臣時代に培われた、占領地における民政や物流管理のノウハウこそが、後に彼らが商人として、そして都市の支配者として成功を収めるための素地を形成したのである。

第二部:松本大名主の誕生 ― 武士から町人へ

天正10年(1582年)、織田信長の甲州征伐によって戦国大名・武田氏が滅亡すると、信濃国は主を失い、激しい動乱の時代、いわゆる「天正壬午の乱」に突入する。この歴史の転換点において、倉科氏は武士の身分を捨て、松本城下の町人へと転身するという大きな決断を下す。これは、単なる一個人の生き残りをかけた選択に留まらず、戦国的な武断支配から近世的な経済・行政支配へと移行する時代の潮流を象徴する出来事であった。

天正壬午の乱と主家の選択

武田氏の滅亡により、倉科氏が仕えていた仁科盛信は高遠城で壮絶な討死を遂げた 11 。主君を失った倉科氏は、他の信濃国人衆と同様、自らの家を存続させるために新たな庇護者を模索せざるを得ない状況に陥った 17 。

武田氏滅亡直後の天正10年4月、「倉科家文書」によれば、倉科七郎左衛門は木曽義昌から所領を安堵されている 10 。これは、武田氏からいち早く離反して織田方についた木曽義昌が、一時的に周辺地域の支配権を掌握したことを反映している。しかし、同年6月に本能寺の変が勃発し、信濃の政治情勢は再び流動化する。この混乱の中、徳川家康の支援を受けた小笠原貞慶が、武田氏に奪われた旧領の回復を目指して深志城(後の松本城)を奪還し、信濃中部に新たな支配権を確立した 20 。

この情勢を見極めた倉科氏は、最終的な選択を下す。天正10年10月、倉科七郎左衛門は小笠原貞慶から所領を安堵された 10 。これは、一時的に従属していた木曽氏から小笠原氏へと主君を乗り換えたことを意味する。信濃の覇権が目まぐるしく移り変わる中で、最も将来性のある主君を的確に見定めた、極めて戦略的な判断であったといえる。

士分格町人への転身:問屋・本陣・大名主

松本城主となった小笠原貞慶は、城下町の整備に本格的に着手する。その一環として、領内の有力な武士や地侍を城下に集住させ、町人として新たな役割を与える政策を推進した 15 。倉科七郎左衛門は、この政策によって安曇郡大町から松本へと移住し、貞慶に召し出されて武士の身分から町人へと転身した。そして、新たに建設される松本町の「問屋」「本陣」「大名主」という、城下町経営の根幹をなす三つの重要な役職に任命されたのである 14 。

この転身は、単なる身分の変化ではなかった。それは、小笠原貞慶と倉科氏の双方にとって、極めて合理的な戦略的提携であった。貞慶にとって、武田家臣として信濃中部の民政と物流に精通していた倉科氏の行政手腕と経済感覚は、新たな城下町をゼロから機能させる上で不可欠な即戦力であった。また、外部から来た倉科氏は、地元の旧来の勢力とのしがらみがなく、貞慶の直属として統治の末端を担わせるのに好都合な存在でもあった。

一方、倉科氏にとっても、この提案は魅力的であった。新たな支配体制の下で、多くの旧武田家臣と同様に一介の武士として再仕官する道もあったが、それよりも城下の経済的実権と行政的権限を掌握する特権町人となる方が、一族の長期的な安泰と繁栄に繋がると判断したのである。両者の利害が一致した結果、武士の家格と商人の実利を兼ね備えた「士分格町人」という、戦国末期の社会階層の流動性を象徴するハイブリッドな身分が創出された。

松本における倉科家の特権的地位

松本城下の町人となった倉科家は、藩主から絶大な特権を与えられ、その支配者層として君臨した。

- 問屋職 : 城下に出入りする公用物資の流通と、宿駅制度の根幹である伝馬人足の差配を独占的に支配した。この権限は公用物資に留まらず、一般の商業物資の流通にも大きな影響力を持ち、商人たちから手数料(口銭)を徴収する権利も認められていた 14 。これは、倉科家に莫大な経済的利益をもたらす源泉であった。

- 大名主 : 町役人の最高権威者として、藩の行政の末端を担った。町人の戸籍管理、治安維持、訴訟や願い事の藩への取次ぎなど、城下町社会の統制に広範な権限を有していた 15 。

- 士分格の待遇 : 町人でありながら、公式の場では苗字を名乗り、羽織袴を着用して大小の刀を差すことが許されていた。さらに、藩からは合力米として年間50俵が支給され、屋敷にかかる諸役も免除されるなど、武士に準ずる破格の待遇を受けていた 15 。彼らの地位は、単なる裕福な商人ではなく、藩の支配機構に組み込まれた「在郷藩士」や「郷士」に近い、特別なものであった 22 。

【表1:倉科家文書に見る倉科一族の動向と主家の変遷】

倉科氏が武田家臣から小笠原家臣へと移り、その地位を確立していく過程は、松本市博物館が所蔵する「倉科家文書」によって克明に裏付けられる。以下の表は、本報告全体の論証の根幹をなす一次史料の内容を整理したものである。

|

番号 |

年代 (西暦) |

発給者 |

受給者 |

文書内容の要約と考察 |

|

1 |

天文15 (1546) |

武田晴信 |

倉科多宮助 |

所領安堵の朱印状。この時点で武田氏に臣従していたことを示す。受給者名から、朝軌以前の当主か一族の者と推測される。 |

|

2 |

天正7 (1579) |

仁科盛信 |

倉科七郎左衛門尉 |

所領の宛行状。朝軌が仁科盛信の配下として信濃統治の実務を担っていたことを示す。 |

|

3 |

天正8 (1580) |

武田勝頼 |

倉科七郎左衛門 |

所領安堵状。「御家人」として、武田家の直臣身分であることが公式に認められている。 |

|

4, 5 |

天正10.4 (1582) |

木曽義昌 |

倉科七郎左衛門 |

所領安堵状。武田滅亡直後、一時的に木曽氏の支配下に入ったことを示す、激動期の文書。 |

|

6, 7 |

天正10.10 (1582) |

小笠原貞慶 |

蔵科七郎左衛門 |

所領の宛行・安堵状。主君を小笠原氏に定め、松本での新たなキャリアが始まったことを示す転換点の文書。 |

|

8 |

天正14.3 (1586) |

溝口貞秀 |

倉科後家 |

七郎左衛門(朝軌)死去後の跡目相続を保証する書状。朝軌の死の時期と、その直後に家が安堵されたことを示す最重要史料。 |

|

9, 10 |

天正10, 17 |

小笠原貞慶 |

倉科半五郎 |

朝軌の子・半五郎の相続を保証し、軍役を命じる文書。家督継承が円滑に行われたことを示す。 |

|

12 |

天正17 (1589) |

葉山猪介 |

倉科半五郎 |

松本町問屋職を保証する文書。朝軌が築いた問屋職が世襲されたことを示す。 |

出典: 10 松本市指定重要文化財 倉科家文書目録

第三部:木曽路の悲劇 ― 天正十四年の暗殺

倉科朝軌の生涯は、天正14年(1586年)3月、木曽路で突如として幕を閉じる。伝承では単に「賊害」と語られるこの事件は、しかし、当時の信濃を巡る緊迫した政治情勢を鑑みれば、偶発的な強盗殺人ではなく、周到に計画された政治的暗殺であった可能性が極めて高い。その背景には、天下統一へと突き進む豊臣秀吉の政策と、それに翻弄される信濃の在地領主たちの思惑が複雑に絡み合っていた。

天下統一前夜の政治情勢:惣無事令下の緊張

天正13年(1585年)、関白に就任した豊臣秀吉は、全国の大名に対し、大名間の私的な戦闘を禁じる「惣無事令(そうぶじれい)」を発布した 24 。これは、領土紛争の解決をすべて豊臣政権の裁定に委ねさせるものであり、戦国時代を通じて続いてきた「自力救済」の慣行を根本から覆す、画期的な平和令であった。

しかし、この命令は、長年にわたり領土問題を抱えてきた地方領主間の緊張関係を、水面下でむしろ先鋭化させる結果を招いた。松本を本拠とする小笠原氏と、木曽谷を支配する木曽氏は、天正壬午の乱以降、筑摩郡と安曇郡の支配権を巡って国境地帯で小競り合いを繰り返すなど、深刻な対立関係にあった 21 。惣無事令によって表立った軍事行動を封じられた彼らにとって、紛争は非正規な手段、すなわち敵対勢力の要人の暗殺や、国境地帯の「土豪」を利用した代理戦争といった形で継続されることになった。倉科朝軌の死は、まさにこの中央集権化を進める豊臣政権と、自立性を維持したい地方領主との間の構造的な緊張関係が生んだ悲劇であった。

関白秀吉への使者:死を招いた任務

このような情勢の中、倉科朝軌は主君・小笠原貞慶の命を受け、大坂城の豊臣秀吉のもとへ使者として赴いた 26 。地域の伝承では「献上品を運ぶ途中」や「宝競べのため」などとされているが 28 、その真の目的は、貞慶が秀吉に臣従の意を正式に伝え、信濃における自らの支配権の正統性を中央政権から公的に認めてもらうための、極めて重要な外交交渉であったと解釈できる。

この使節の成功は、領土問題で小笠原氏と対立する木曽義昌にとって、自らの立場を著しく不利にするものであった。貞慶が秀吉という絶対的な後ろ盾を得てしまえば、係争地の領有権は貞慶に有利に裁定される可能性が高い。したがって、木曽義昌には、この使節の成功をいかなる手段をもってしても阻止しようとする強い動機が存在したのである。

馬籠峠の襲撃:計画的犯行

天正14年(1586年)3月4日、大坂での任務を終えた倉科朝軌一行は、帰路の中山道、馬籠峠付近で襲撃を受ける。この地は木曽義昌の領内であった。地域の記録によれば、朝軌と30人余りの従者は、「地元の土豪たち」によって包囲され、奮戦の末に全滅したと伝えられている 26 。

しかし、木曽谷全域が木曽義昌の強固な支配下にあったことを考えれば、これほど大規模な集団が、領主の許可なくして組織的な襲撃を行うことは不可能である 30 。襲撃者である「土豪」とは、実質的には義昌の指揮下にある家臣団であったと考えるのが最も自然である。この事件は、木曽義昌が小笠原氏の外交を妨害し、その重要人物を排除するために仕組んだ、計画的な政治的暗殺であった。現在、妻籠宿と馬籠宿の間に位置する「倉科祖霊社」は、朝軌一行が終焉を迎えた場所とされ、その霊を鎮めるために建立されたものである 28 。この地に社が建てられ、今日まで祀られているという事実は、この事件が地域社会に与えた衝撃の大きさを物語っている。

事件の余波と倉科家の存続

当主の突然の死は、通常であれば一族の没落に繋がりかねない重大な危機である。しかし、倉科家はこれを乗り越え、存続した。その背景には、主家である小笠原氏の迅速かつ断固たる対応があった。

「倉科家文書」の8番目の文書は、事件発生から間もない同月中に、小笠原家の重臣・溝口貞秀が倉科朝軌の後家(未亡人)に対し、息子の半五郎による跡目相続を正式に保証する旨を伝えた書状である 10 。これは、小笠原家にとって倉科家がいかに代替不可能な重要な存在であったかを示している。城下町の経済と行政の要である問屋・大名主という職務に空白を生じさせることは、藩経営の根幹を揺るがす。そのため、小笠原家は即座に家の存続を公的に保証し、体制の動揺を防いだのである。倉科朝軌は政争の犠牲となったが、彼の死は、皮肉にも彼が築き上げた地位の重要性を改めて証明し、一族の存続を確固たるものにする結果となった。

第四部:倉科家のその後 ― 松本の繁栄と共に

当主・倉科朝軌の悲劇的な死を乗り越えた倉科家は、その地位を揺るがせることなく、江戸時代を通じて松本城下の経済と行政の中枢として繁栄を続けた。朝軌が築いた礎は、一族の組織的な機能性と時代の変化に対応する柔軟性によって受け継がれ、数百年にわたる名家としての歴史を紡いでいくことになる。

江戸時代の倉科家:問屋・大名主職の世襲

倉科家の特権的な地位は、小笠原氏が松本を去った後も揺るがなかった。後に入封した石川氏、戸田氏といった歴代の松本藩主からも変わらぬ信任を得て、問屋職と大名主の地位を世襲的に継承していった 14 。これを裏付けるように、「倉科家文書」には、石川康長をはじめとする後の藩主たちが、倉科家の当主(朝軌の子・半五郎や、その後の九郎右衛門)に対して問屋職を安堵する書状が複数残されている 10 。

江戸時代の倉科家は、松本城下の中心である本町五丁目に、間口27間(約49メートル)にも及ぶ破格の広大な屋敷を構えていた 14 。この屋敷は、単なる住居ではなく、公用物資や伝馬人足を差配する問屋機能と、町政を司る大名主の役所としての機能を併せ持つ、文字通り城下のハブであった。倉科家は、同じく大名主であった今井家と共に町役人の頂点に立ち、藩政の町方支配の一端を担うことで、松本の経済・交通・行政に絶大な影響力を持ち続けたのである。

当主の突然の死という最大の危機を乗り越え、繁栄を維持できた要因は、主家からの迅速な支援に加え、倉科家自身が持つ組織としての回復力にあった。問屋経営や町方支配のノウハウが、朝軌個人の能力に依存するものではなく、一族として継承されるシステムが確立されていたことが、円滑な事業継承を可能にした。この危機管理能力と事業継続性の高さこそが、倉科家を単なる一代の成功者ではなく、近世を通じて続く名家たらしめた根源であった。

近代化への貢献:郵便発祥の地

明治維新によって江戸幕府が倒れ、藩政が終焉を迎えると、武士や特権町人の時代も終わりを告げる。この大変革期に、倉科家が所蔵していた貴重な古文書の多くは散逸してしまった 10 。

しかし、倉科家が歴史の中で果たしてきた役割は、形を変えて近代社会にも引き継がれた。江戸時代の飛脚制度に代わる新たな国家的な通信インフラとして郵便制度が導入されると、明治5年(1872年)7月1日、松本で最初の郵便機関である「松本郵便役所」が、かつての倉科家の広大な屋敷跡に設置されたのである 14 。

江戸時代を通じて、人・モノ・情報が交差する交通と通信の結節点であった問屋・倉科家の屋敷が、近代的な情報通信網の拠点として選ばれたことは、極めて象徴的である。これは、倉科家が松本の地で長年にわたり果たしてきた社会的な機能が、近代化の波の中で新たな役割へと昇華されたことを示している。

終章:倉科朝軌が象徴するもの

本報告書は、断片的な伝承と点在する史料を繋ぎ合わせることで、戦国時代の人物「倉科朝軌」の生涯を再構築してきた。信濃の武士として生まれ、武田氏の家臣として戦乱を生き抜き、小笠原氏の下で特権町人へと転身を遂げ、最後は政争の犠牲となって木曽路に散った彼の生涯は、日本の歴史における一つの大きな転換点を多角的に象徴している。

第一に、彼の生涯は 社会階層の流動性 を体現している。武士が町人になる、あるいはその逆といった身分の変動は、戦国末期から近世初期にかけて、決して稀なことではなかった。倉科朝軌のキャリアは、能力と時勢を見極める戦略眼さえあれば、出自や従来の身分に縛られずに新たな地位を築くことが可能であった時代のダイナミズムを示している。

第二に、彼の死は 時代の転換点の犠牲 という側面を持つ。全国統一を目指す中央政権が打ち立てた「公儀」の論理(惣無事令)と、それに抗う地方領主たちの旧来の「私闘」の論理が激しく衝突する過渡期において、彼はその狭間で命を落とした。彼の悲劇は、一個人の不運に留まらず、新たな政治秩序が形成される過程で必然的に生じた軋轢の犠牲者であったことを物語っている。

そして最後に、彼の人生は 繁栄の礎 としての意味を持つ。朝軌自身の生涯は悲劇に終わったが、彼がその類稀なる能力と行動力で築き上げた社会的地位と経済的基盤、そして主家からの厚い信頼は、一族に確かに受け継がれた。その礎があったからこそ、倉科家は当主の死という危機を乗り越え、近世松本の繁栄を支える名家として数百年にわたり存続し得たのである。彼の死は終わりではなく、一族の新たな歴史の始まりであった。

結論として、「諏訪の商人」という漠然としたイメージは、詳細な調査によって、信濃の歴史のダイナミズムの中に生きた、具体的で多面的な一人の人間の姿として、我々の前に立ち現れる。倉科朝軌の物語は、戦国乱世の厳しさと、そこに生きた人々の強かな生命力を、今に伝えているのである。

引用文献

- 『信長の野望嵐世記』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/nobu/bushou/ransedata.cgi?keys21=698

- 【倉科村】 - ADEAC https://adeac.jp/shinshu-chiiki/text-list/d100090-w000010-100090/htf000160

- 倉科荘 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%89%E7%A7%91%E8%8D%98

- 鷲尾城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B7%B2%E5%B0%BE%E5%9F%8E

- 倉科将軍塚古墳 - 全国文化財総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/cultural-property/59768

- 千曲市文化財保存活用地域計画 https://www.city.chikuma.lg.jp/material/files/group/35/ck17.pdf

- 滝沢氏 - 箕輪城と上州戦国史 - FC2 https://minowa1059.wiki.fc2.com/wiki/%E6%BB%9D%E6%B2%A2%E6%B0%8F

- 雨宮刑部正利の墓 /【川中島の戦い】史跡ガイド - 長野市 https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/siseki/entry/000338.html

- 発刊にあたって - 坂城町 https://www.town.sakaki.nagano.jp/lifestudy/murakamishiforum/sinanomurakmisifo-ramu.pdf

- 松本市指定文化財概要書 1 指定区分 松本市重要文化財 2 名称 廣澤寺文書 3 所在地 里山 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/uploaded/attachment/56473.pdf

- 仁科盛信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%81%E7%A7%91%E7%9B%9B%E4%BF%A1

- さらに詳しく 仁科氏と小笠原氏:関東農政局 - 農林水産省 https://www.maff.go.jp/kanto/nouson/sekkei/kokuei/chushin/rekishi/02_1.html

- 仁科盛政起請文 :: 紙本墨書生島足島神社文書 https://museum.umic.jp/ikushima/kishomon/06-nishina.html

- 本町問屋倉科家跡 https://www.oshiro-m.org/wp-content/uploads/2015/04/20090924.pdf

- 8-2 町役人倉科家・今井家 ガイド - 松本市 https://www.oshiro-m.org/wp-content/uploads/2015/04/g8_2.pdf

- 霊松寺は、北アルプスのふもと、長野県大町市にある、曹洞宗寺院です。暫しの間、歴史散策をご一緒に http://www.reishoji.jp/history.html

- 1582年(前半) 武田家の滅亡 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1582-1/

- 諏訪氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8F%E8%A8%AA%E6%B0%8F

- 武田氏の滅亡過程で、真田一族はどのように行動したのか? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/452

- 【戦国時代の境界大名】小笠原氏――名門武家、宿願のために三英傑の元を渡り歩く - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2021/01/22/180000

- 1582年(後半) 東国 天正壬午の乱 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1582-4/

- 郷士 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B7%E5%A3%AB

- 士農工商 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AB%E8%BE%B2%E5%B7%A5%E5%95%86

- 九州の役、豊臣秀吉に降伏 - 尚古集成館 https://www.shuseikan.jp/timeline/kyushu-no-eki/

- 惣無事令(そうぶじれい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%83%A3%E7%84%A1%E4%BA%8B%E4%BB%A4-848052

- 倉科祖霊社由緒 http://ks0001.com/NAKASENDOU/nakalink573.html

- 倉科祖霊社(中山道 - 妻籠~馬籠) - 旧街道ウォーキング - 人力 https://www.jinriki.info/kaidolist/nakasendo/tsumago_magome/kurashinasoreisha.html

- 【妻籠】倉科祖霊社 | ぶらり なぎそ -南木曽町観光協会- https://nagiso.jp/topics/kurashina-soreisha/

- 南木曾~妻籠の昔話 http://minsyuku-matsuo.sakura.ne.jp/kisomonogatari/tumagonomukasibanasi.html

- 原市右衛門の記録は、「木曽考」の中に 見ることができる。木曽考は https://yasaka-kanko.jp/images/haraitiiemon.pdf

- 木曾義昌 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%9B%BE%E7%BE%A9%E6%98%8C

- 倉科家文書 - 信州の文化財 - 財団法人 八十二文化財団 https://www.82bunka.or.jp/bunkazai/detail.php?no=6483&seq=0

- 倉科家文書 - 松本市ホームページ https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/134/117563.html

- 松本郵便局発祥の地 - 新まつもと物語 https://visitmatsumoto.com/spot/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E9%83%B5%E4%BE%BF%E5%B1%80%E7%99%BA%E7%A5%A5%E3%81%AE%E5%9C%B0/