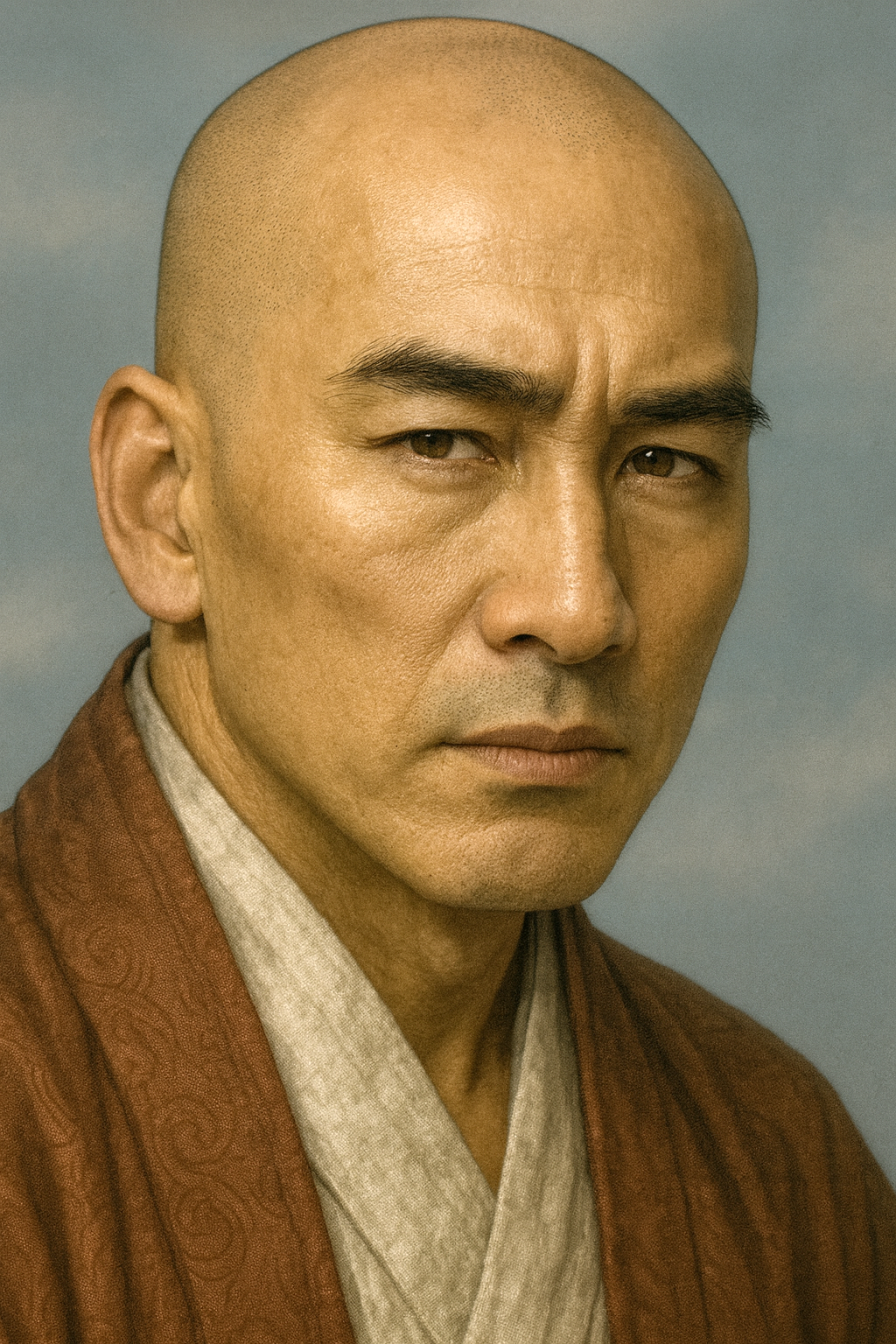

光照寺道知

「光照寺道知」は史料未確認。備後光照寺の祐了は毛利元就と連携し、安芸門徒は石山合戦で毛利水軍を支援。武士と門徒が共生した稀有な事例。

幻の僧「光照寺道知」を追って:戦国期安芸・備後における浄土真宗勢力と毛利氏の共生関係に関する総合的考察

序章:幻の僧「光照寺道知」と安芸門徒研究の現在地

本報告書は、日本の戦国時代、安芸・備後地方に存在したとされる僧侶「光照寺道知」に関する徹底的な調査依頼を起点とする。しかしながら、現存する信頼性の高い史料、古文書、寺院の記録などを広範に調査した結果、この「光照寺道知」という名の人物は、当該時代の安芸・備後地方の歴史的記録の中にその名を見出すことはできなかった。陸前高田の村上道慶や愛知県の光照寺など、地域や文脈の異なる場所で類似した名を持つ人物や寺院は存在するものの 1 、ご依頼の趣旨である安芸・備後の浄土真宗(一向宗)の文脈とは合致しない。

この「歴史的記録における人物の不在」という事実は、調査の失敗を意味するものではない。むしろ、それは本報告書の探求の真の出発点となる。特定の個人名が記録から失われた、あるいは後世の伝承の中で誤伝・変化した可能性を視野に入れ、調査の焦点を、一個人の伝記的追跡から、その人物が存在したであろう歴史的背景、すなわち「戦国期安芸・備後における浄土真宗勢力」の実像解明へと移行させる必要性を示唆している。

この視点の転換の中で、一人の重要な僧侶の存在が浮かび上がる。それは、光照寺に籍を置き、戦国大名・毛利元就と本願寺との関係構築に決定的な役割を果たしたと推測される「祐了」(ゆうりょう)という人物である 4 。ご依頼の「道知」という名は、この祐了の別名、あるいは後世にその功績が語り継がれる中で変化した名である可能性も否定できない。したがって本報告書では、この祐了を「道知」に代わる実質的な調査対象の一人として位置づけ、その活動を追うことで、ご依頼の背後にある知的好奇心の核心に応えることを目指す。

本報告書は、以下の三部構成をとる。第一部では、安芸門徒の源流となった備後・光照寺の創建史と戦国期における役割を明らかにする。第二部では、「安芸門徒」と呼ばれる特異な信仰共同体の形成過程と、その篤信の風土を解き明かす。そして第三部では、本報告書の核心として、戦国大名毛利氏と安芸門徒が築き上げた、他の地域には見られない「共生関係」の実態を、政治・軍事の両面から徹底的に分析する。

この探求を通じて、幻の僧「道知」が生きたであろう世界の全体像を、現存する史料に基づき、重層的かつ立体的に描き出すことを目的とする。

安芸・備後 浄土真宗関連史年表

|

年代(西暦) |

元号 |

主要な出来事 |

典拠 |

|

1320年 |

元応2年 |

親鸞の高弟・明光が備後国沼隈郡山南に光照寺を開創。西国における浄土真宗の布教拠点となる。 |

5 |

|

1338年 |

延元3年/建武5年 |

本願寺三世覚如の子・存覚が備後国で法華宗徒と宗論を行い勝利。光照寺に『親鸞聖人絵伝』などを残す。 |

5 |

|

1496年 |

明応5年 |

安芸武田氏の庇護下にあった天台宗寺院・仏護寺が浄土真宗に改宗。安芸国における真宗の中心となる。 |

7 |

|

1541年 |

天文10年 |

毛利元就が安芸武田氏を滅亡させる。城下の仏護寺も兵火により焼失。 |

7 |

|

1548年 |

天文17年 |

毛利元就、本願寺に太刀代を献上。光照寺の祐了が本願寺証如の相伴衆に名を連ねる。 |

4 |

|

1552年 |

天文21年 |

尼子晴久、本願寺に安芸門徒の蜂起を要請するも拒絶される。同年、毛利元就は仏護寺三世・超順を招き、寺を手厚く保護・再興する。 |

4 |

|

1570年 |

元亀元年 |

石山合戦が始まる。 |

9 |

|

1576年 |

天正4年 |

第一次木津川口の戦い。毛利水軍が織田水軍を破り、石山本願寺へ兵糧を搬入。 |

8 |

|

1578年 |

天正6年 |

第二次木津川口の戦い。毛利水軍が織田方の鉄甲船に敗れる。 |

10 |

|

1580年 |

天正8年 |

石山本願寺が織田信長に降伏し、石山合戦が終結。 |

11 |

|

1600年 |

慶長5年 |

関ヶ原の戦い。毛利輝元は西軍の総大将となるも敗北。防長二国へ減封される。 |

12 |

|

1613年 |

慶長18年 |

広島城主となった福島正則が、光照寺の山門と鐘楼を寄進する。 |

13 |

|

1619年 |

元和5年 |

福島正則が改易され、浅野長晟が安芸・備後に入封。以後、浅野氏の治世が続く。 |

12 |

|

1825年 |

文政8年 |

広島藩の公式地誌『芸藩通志』が完成。安芸門徒の独特な風習が記録される。 |

16 |

第一部:西国における真宗の黎明 ― 備後・光照寺の創建と展開

第一章:開山・明光と光照寺の創建

安芸・備後地方における浄土真宗の歴史を語る上で、その源流として位置づけられるのが、備後国沼隈郡山南(現在の広島県福山市沼隈町山南)に建立された光照寺である 5 。この寺院は、単に一つの寺として存在しただけでなく、中国地方一帯に真宗の教えを広めるための最初の、そして最も重要な拠点としての役割を担った 6 。

光照寺の創建年代については、複数の説が存在する。ご依頼主の情報にもある1216年(建保4年)創建説は、寺伝として語り継がれてきたもので、親鸞の直弟子であった明光によって開かれたとするものである 14 。しかし、より多くの歴史資料が示すのは、1320年(元応2年)の創建である 5 。広島県の文化財情報サイトでは、寺伝に触れつつも、鎌倉時代の末期に明光の孫弟子にあたる慶円(良誓)が、光照寺の建立と教団の成立に実質的な役割を果たしたというのが真相に近いという見解が示されている 14 。この伝承と実証の間の差異は、歴史研究においてしばしば見られる現象であり、開山の権威を高めるために、より宗祖に近い人物にその起源を求める意図があった可能性も考えられる。

いずれの説を取るにせよ、光照寺が鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて、この地に確固たる基盤を築いたことは間違いない。親鸞にその志を託されたとされる明光が山南の地で布教を開始すると、その教えは備後、安芸のみならず、遠く出雲、石見、長門にまで及んだ 6 。光照寺はまさに「西国布教の拠点」として、その後の安芸門徒と呼ばれる強固な信仰共同体が生まれるための思想的、そして組織的な「苗床」となったのである。この寺院が築いた信仰の基盤なくして、後に毛利氏が戦略的パートナーとして活用し得たような、組織化された門徒集団の形成はあり得なかったであろう。

第二章:戦国期における光照寺

戦国時代に入ると、光照寺はその権威と影響力を一層高め、「西国の真宗の総本山格」として栄華を誇った 13 。全盛期には300余りの末寺を擁したとされ、その勢力の大きさは、本山である石山本願寺の法主・証如が記した日記『天文日記』からも窺い知ることができる。この日記において、広大な中国地方の真宗寺院の中で名が記されているのは、光照寺とその有力な末寺であった三次の照林坊のみであったという事実は、光照寺が本山から「直末同様」、すなわち特別な待遇を受けていたことを示している 19 。

この光照寺の歴史において、戦国期に特に重要な役割を果たしたのが、第七代住職とされる「祐了」である。史料『高田郡誌』によれば、祐了は備後国御調郡(現在の広島県尾道市御調町)の草庵を拠点として、備後・安芸両国で精力的な布教活動を展開した。その結果、照林坊の末寺であった231ヶ寺のうち、実に100ヶ寺もの寺院が彼の時代に光照寺の門流に帰順したと記録されている 4 。この驚異的な布教の成功は、祐了が卓越した組織者であり、カリスマ的な指導者であったことを物語っている。

彼の活動は、単なる宗教的な教線の拡大に留まらなかった。後述するように、祐了は本願寺の中枢にまでその名を知られる存在となり、やがて安芸国の新興勢力であった毛利元就と本願寺とを結びつけるという、極めて高度な政治的役割を担うことになる。光照寺が築き上げた宗教的権威と、祐了が拡大した組織的基盤は、戦国乱世の政治力学の中で、無視できない一つの勢力として存在感を示すに至ったのである。

第二部:安芸門徒の形成と信仰世界

第一章:「門徒」の誕生 ― 組織と信仰の特質

備後の光照寺を源流として安芸国に広がった浄土真宗の教えは、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて、この地に深く根を下ろし、「安芸門徒」と呼ばれる強固な信仰共同体を形成した 7 。彼らは単なる個々の信者の集まりではなく、地域社会に密着した強固な組織力を持つ一大勢力へと成長していく。

戦国時代の浄土真宗門徒といえば、加賀一向一揆のように、守護大名と激しく対立し、時には領主を打ち破って一国を支配するほどの武装蜂起(一向一揆)を連想させることが多い 11 。しかし、安芸門徒の歴史は、その点で際立った特異性を持っている。「安芸門徒に備前法華」という言葉が示すように、隣国の備前で日蓮宗(法華宗)が強大な力を持ったのと同様に、安芸は真宗の篤信家が多い土地として知られていたが、彼らが領主である毛利氏に対して大規模な一揆を起こしたという記録は存在しない 4 。

この「一揆なき門徒」という現象は、彼らが無力であったことを意味するものではない。むしろ、その逆である。織田信長が石山本願寺を攻撃した際には、安芸門徒は海を渡って大坂まで出征し、本願寺を助ける有力な戦力となった 20 。彼らは強大な信仰心と、それを支える軍事力を確実に保持していたのである。

では、なぜ彼らはその力を領主である毛利氏に向けなかったのか。その答えは、毛利氏が彼らとの間に築き上げた「共存共栄」の戦略的関係にある。戦国の梟雄・毛利元就は、安芸門徒を弾圧すべき危険な存在としてではなく、保護し、活用すべき重要な政治的・軍事的資源と見なした。一方、安芸門徒もまた、毛利氏の庇護の下で信仰の自由と組織の安寧を確保するという実利を得た。この抑圧ではなく共生を選ぶという、双方の高度な政治的判断が、安芸門徒のユニークな歴史を形作ったのである。この相互利益に基づく戦略的同盟こそが、織田信長のように宗教勢力を徹底的に弾圧した権力者とは一線を画す、毛利氏の統治の巧みさを示すものであり、安芸門徒の歴史を解く鍵となる。

第二章:篤信の風土 ― 『芸藩通志』に見る信仰生活

安芸門徒の信仰の深さは、江戸時代中期に広島藩によって編纂された公式地誌『芸藩通志』に、驚くほど具体的な形で記録されている 16 。その記述は、彼らの信仰が単なる観念に留まらず、地域社会の隅々にまで浸透した生活規範そのものであったことを物語っている。

特に象徴的なのが、宗祖・親鸞の命日(旧暦11月28日)を中心に行われる「御正忌(ごしょうき)」の法要、通称「おたんや」に関する風習である。『芸藩通志』には、「毎歳祖師の忌、十一月廿二日より廿八日まで素食し、漁猟をせず、其の他の諸宗も、各其の祖師の忌を修すれど、親鸞宗のごとくなるはなし」と記されている 22 。これは、安芸門徒が毎年この一週間、肉や魚などの殺生を伴う食事を一切断つ「素食(精進)」を徹底し、漁師は海に出ず、猟師は山に入らなかったことを示している。そして「親鸞宗のごとくなるはなし(真宗ほど徹底している宗派はない)」という一文は、編纂者の目から見ても、その厳格さが他の宗派とは比較にならないほど突出していたことを強調している。

この期間、各家庭では大根、人参、ごぼうなどの根菜類と、親鸞が好んだとされる小豆を煮込んだ郷土料理「煮ごめ」を大鍋で作り、これを食べて過ごしたという 22 。さらに、漁師が漁を休むため、市場に魚が並ばなくなり、ついには市場そのものが休みになる「おたんやの市止まり」という社会現象まで起きていた 22 。一個人の信仰が、地域の経済活動にまで直接的な影響を及ぼしていたという事実は、安芸門徒の信仰共同体がいかに強固で、その規範が社会全体に共有されていたかを如実に示している。

このような教義に忠実で純化された信仰のあり方は、一方で民俗的な多様性を薄める結果にも繋がったかもしれないが、他方で、江戸時代に「芸轍(げいてつ)」と呼ばれる、慧雲(えうん)や大瀛(だいえい)に代表されるような、高度に知的な学僧集団を生み出す精神的土壌となった 7 。彼らは安芸の地で真宗の教義を深く探求し、その学問は「安芸学派」とも称され、全国の真宗教学に大きな影響を与えていくのである 25 。

第三部:戦国大名毛利氏と安芸門徒の共生

第一章:毛利元就の宗教政策

安芸国の一国人に過ぎなかった毛利元就が、中国地方の覇者へと駆け上がる過程において、彼が展開した宗教政策、特に安芸門徒に対する巧みなアプローチは、その戦略眼の鋭さを示す好例である。

その象徴的な出来事が、仏護寺(ぶっこじ、現在の本願寺広島別院)の再興である。この寺は元々、毛利氏の宿敵であった安芸武田氏の庇護下にあり、安芸国における真宗の中心寺院であった 7 。1541年(天文10年)、元就が武田氏を滅ぼした際、その居城であった佐東銀山城の麓にあった仏護寺も兵火によって焼失し、廃墟と化していた 7 。しかし元就は、武田氏滅亡から10年以上が経過した1552年(天文21年)、仏護寺の三世住職・超順を自ら招き、寺を手厚く保護して再興させたのである 7 。これは単なる信仰心の発露ではなく、敵対勢力の支持基盤であった安芸門徒を、その中核寺院を保護することで自陣営に懐柔し、取り込むための、極めて高度な政治的・戦略的布石であった。

この元就の動きの背景には、さらに巧妙な水面下の外交が存在した可能性が高い。実は、仏護寺再興に先立つこと4年前の1548年(天文17年)、元就は本山である石山本願寺に対し、太刀代として金品を献上している記録が残っている 4 。当時、安芸の一国人に過ぎなかった元就が、なぜ本願寺と直接の繋がりを持つことができたのか。その鍵を握るのが、本報告書で注目してきた光照寺の僧「祐了」である。奇しくも元就が献上を行ったのと同じ1548年、祐了は本願寺法主・証如の側近である「相伴衆」に名を連ねている 4 。この事実から、元就による本願寺への献上は、西国に広大な教線を持ち、本願寺中枢にも通じていた祐了の仲介によって実現したと考えるのが最も自然な推論である。

この祐了を通じた毛利氏と本願寺の連携が、いかに重要であったかは、1552年に起きた事件が証明している。この年、大内氏の内乱(大寧寺の変)に乗じて勢力を拡大していた出雲の尼子晴久が、本願寺に対し「安芸には門徒が多いので、自分が攻め入った際には彼らを蜂起させ、毛利を攻撃するよう命じてほしい」と要請した。若狭武田氏もこれに同調して門徒の助力を願ったが、本願寺はこの絶好の機会に見える申し出を、きっぱりと拒絶したのである 4 。

当時、毛利氏を取り巻く政治情勢は極めて不利であった。にもかかわらず本願寺が尼子氏に与しなかったのは、なぜか。それは、祐了というパイプを通じて、既に毛利元就との間に確固たる信頼関係が構築されていたからに他ならない。本願寺は、一時的な勢いに乗る尼子氏よりも、祐了が保証する元就との長期的な関係を重視したのである。元就による仏護寺の再興は、この本願寺の政治的判断に応え、両者の同盟関係を公のものとして盤石にするための、決定的な一手であったと言えよう。

第二章:石山合戦と安芸門徒

毛利元就が築いた安芸門徒との共生関係は、その孫・毛利輝元の時代、日本全土を揺るがした石山合戦において、その真価を最大限に発揮することになる。

1570年(元亀元年)に始まった、織田信長と石山本願寺との10年にも及ぶ戦争は、本願寺が信長による兵糧攻めによって窮地に陥ることで、新たな局面を迎えた 8 。本願寺宗主・顕如からの救援要請を受けた輝元は、これを受諾。これは単なる宗教的な信義からではなく、第一に、領内に抱える安芸門徒という巨大な勢力への配慮であり、第二に、足利義昭らと結んで信長包囲網の一翼を担うという、毛利氏の国家戦略と完全に合致した決断であった 26 。

毛利氏の支援は、主に海上からの兵站輸送という形で行われた。村上水軍をはじめとする精強な毛利水軍は、1576年(天正4年)の第一次木津川口の戦いにおいて、織田方の九鬼水軍を打ち破り、信長の海上封鎖を突破して大量の兵糧や弾薬を石山本願寺に運び込むことに成功した 8 。この輝かしい勝利の背後には、安芸門徒の全面的な協力があった。輸送された米1000俵をはじめとする物資の調達、そして輸送船団を動かすための人員の供給源として、安芸門徒の組織力と信仰心が決定的な役割を果たしたのである 4 。

この事実を踏まえるとき、安芸門徒にとっての石山合戦は、極めて特殊な意味合いを持っていたことがわかる。それは、領主に対して内向きにその不満やエネルギーを爆発させる「一向一揆」ではなかった。むしろ、領主である毛利氏と完全に協調し、共通の敵である織田信長に対して、その宗教的情熱と軍事力を外向きに発露させた、いわば「外向きの一揆」とでも言うべきものであった。他地域で領主との内戦に費やされた門徒の力が、安芸では毛利氏の国家戦略に巧みに組み込まれ、本願寺防衛という「聖戦」として展開されたのである。これは、日本の宗教史・政治史において、宗教勢力と世俗権力の統合が、一つの理想的な形で達成された稀有な事例として高く評価することができる。

第三章:武士であり門徒 ― 坪井元政の事例

毛利氏と安芸門徒の共生関係は、大局的な戦略論だけでなく、個々の武士の生き様にも具体的に見て取ることができる。その好例が、安芸国佐西郡坪井村(現在の広島市佐伯区坪井)を本拠とした国人領主であり、毛利氏の家臣でもあった坪井元政(つぼい もとまさ)である 29 。

元政は、法名を「智旭(ちきょく)」といい、怪力の持ち主として数々の武勇伝で知られる武将であった 9 。彼は厳島の戦いの前哨戦である折敷畑の戦いで毛利氏に降り、以来、毛利軍の一員として各地の合戦で戦功を挙げた 9 。その一方で、彼は熱心な浄土真宗の門徒でもあった。

彼の生涯において、武士としての忠誠と門徒としての信仰が見事に融合したのが、石山合戦への参加である。元政は毛利氏の家臣として、本願寺の救援に赴き、大坂の地で織田軍と直接対峙した 29 。その戦いにおける功績は本願寺宗主・顕如からも高く評価され、褒賞として阿弥陀如来の木像や法然筆の名号などを授与されたという 9 。

帰国後、元政は父が創建した真言宗の寺院であった善正寺を、浄土真宗の寺へと改宗した 9 。これは、彼の戦場での経験と、本願寺から受けた恩賞が、彼の信仰をさらに深化させ、自らの領地における宗教的アイデンティティを明確にする行動へと繋がったことを示している。

坪井元政の生涯は、戦国時代の安芸国において、武士であることと熱心な門徒であることが何ら矛盾せず、むしろ一体化し得たという事実を雄弁に物語っている。毛利氏への忠誠と阿弥陀如来への帰依が、一人の人間の中で両立し、石山合戦という大舞台で発揮された。彼の存在は、本報告書で論じてきた毛利氏と安芸門徒の「共生関係」が、机上の空論ではなく、人々の生き方そのものに根差したものであったことを、具体的な人物像をもって力強く裏付けている。

終章:安芸門徒の歴史的遺産とその後

戦国時代を通じて毛利氏と特異な共生関係を築いた安芸門徒の信仰は、時代の大きな転換点を迎えても、その強固な基盤が揺らぐことはなかった。1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いの結果、毛利輝元は西軍の総大将であった責任を問われ、安芸・備後など広大な領地を失い、防長二国(現在の山口県)へと減封された 12 。

毛利氏に代わって安芸国の新たな支配者となったのは、豊臣恩顧の猛将・福島正則であり、その後、正則が武家諸法度違反を理由に改易されると、紀州から浅野長晟が入封し、以後、江戸時代を通じて浅野氏の治世が続くこととなる 15 。支配者がめまぐるしく変わる中でも、安芸門徒の信仰共同体は存続し、その信仰はむしろ内面的な深化を遂げていった。

その象徴が、江戸時代中期から後期にかけて、安芸の地から輩出された「芸轍(げいてつ)」と呼ばれる学僧たちの活躍である 7 。芸轍の祖と称される慧雲(えうん)は、広島城下の自坊に私塾を開き、大瀛(だいえい)や石泉僧叡(せきせんそうえい)といった多くの優れた弟子を育てた 25 。彼らは浄土真宗の教義を徹底的に探求し、その学識は全国に知られた。特に慧雲は、真宗の教えである「神祇不拝(しんぎふはい)」を厳格に実践し、門徒たちに家庭の神棚を撤去させたことから、「神棚おろしの報専坊」と呼ばれたという逸話は、安芸門徒の信仰がより純化されていった様を物語っている 25 。

結論として、幻の僧「光照寺道知」の探求から始まった本報告書は、結果として、戦国時代の宗教と政治の関係性を考察する上で、極めて重要かつユニークな一つのモデルを明らかにすることとなった。それは「安芸門徒と毛利氏の共生モデル」である。この特異な同盟関係は、備後・光照寺にその源流を発し、祐了のような傑出した人物によって育まれ、石山合戦という全国規模の動乱の中でその真価を発揮した。それは、宗教勢力と世俗権力が、対立と弾圧ではなく、協調と共存を選んだ、戦国史における一つの輝かしい成功例であった。そして、この時代に築かれた強固な信仰の礎こそが、幾多の時代の変遷を乗り越え、今日の広島が「真宗王国」と称されるほどの篤信の風土を育んだ、深遠なる歴史的遺産なのである 7 。

引用文献

- 道慶の遺徳を改めて知る日に、19日に光照寺で「道慶忌」/陸前高田 - 東海新報 https://tohkaishimpo.com/2016/11/16/138430/

- 開運山 光照寺(半田市乙川高良町) 知多新四国霊場 十八番札所 - あいちを巡る生活って https://jinja.dr-leather.com/titareijou18/

- 光照寺 - 半田市/愛知県 | Omairi(おまいり) https://omairi.club/spots/87180

- 安芸門徒が一向一揆化しなかった理由~本願寺と毛利元就~ - 安芸の夜長の暇語り http://tororoduki.blog92.fc2.com/blog-entry-233.html

- 光照寺 (福山市沼隈町山南) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E7%85%A7%E5%AF%BA_(%E7%A6%8F%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%B2%BC%E9%9A%88%E7%94%BA%E5%B1%B1%E5%8D%97)

- 県内最古の鐘楼など - 光照寺の文化財建物 - 福山市 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/53709.pdf

- 安芸門徒 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%8A%B8%E9%96%80%E5%BE%92

- 安芸門徒とは - 浄土真宗 超法寺(ちょうほうじ) https://www.chouhouji.com/post/%E5%AE%89%E8%8A%B8%E9%96%80%E5%BE%92%E3%81%AE%E7%B4%A0%E6%99%B4%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%95

- 坪井元政とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%9D%AA%E4%BA%95%E5%85%83%E6%94%BF

- 安芸の毛利軍と戦った讃岐武士 - ビジネス香川 https://www.bk-web.jp/post.php?id=2606

- 一向一揆(イッコウイッキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86-31456

- 広島藩(ひろしまはん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E8%97%A9-121954

- 光照寺 | びんまる https://bin-navi.com/rekishi-essay/4465/

- 光照寺の堂宇 - ひろしま文化大百科 https://www.hiroshima-bunka.jp/modules/newdb/detail.php?id=566

- 歴史・由来 - 饒津神社 https://www.nigitsu.jp/history

- 芸藩通志の古地図Top - 春風工房 https://harukazekoubou.pupu.jp/ikiikitozandow/geihantusi/geihantusi.html

- 芸藩通志目録 http://kyobunken.onushi.com/geihantsushimokuroku.html

- bin-navi.com https://bin-navi.com/rekishi-essay/4465/#:~:text=%E5%85%89%E7%85%A7%E5%AF%BA%E3%81%AF%E8%A5%BF%E5%9B%BD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B,%E5%B0%91%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82

- 光照寺(福山市沼隈町大字中山南) - 備陽史探訪の会 https://bingo-history.net/archives/15995

- 広島のいしずえ「安芸門徒」 - ひろしま文化大百科 https://www.hiroshima-bunka.jp/modules/akimonto15/

- 石山本願寺合戦の意義 https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/20780/files/KU-1100-19920229-02.pdf

- ブログ | 浄土真宗 品龍寺 広島・寺町の永代供養できるお寺 https://honryuji.or.jp/blog/akimonnto-taisetunakokoro/

- 広島県西部における真宗行事と食文化-おたんやの煮ごめを中心に - 公益財団法人 福武財団 https://fukutake-foundation.jp/archives/archive_seto/535

- 「安芸門徒の信仰があまりにも純化され、民俗的なおもしろさに欠ける風土になった」-もう十数年前に広島県史編さんに携わっていた藤井昭さんがこう話したのを思い出す。 http://www.ne.jp/asahi/senshin/hiroshima/9mizuharaakimonto.htm

- 慧雲 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%A7%E9%9B%B2

- 石山合戦③ 毛利元就と毛利水軍 - 六芒星が頂に〜星天に掲げよ!二つ剣ノ銀杏紋〜(嶋森航) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054897753837/episodes/1177354054935069783

- 織田信長石山本願寺合戦全史 : 顕如との十年戦争の真実 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA64895470

- 毛利水軍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E6%B0%B4%E8%BB%8D

- 坪井元政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%AA%E4%BA%95%E5%85%83%E6%94%BF

- www.cf.city.hiroshima.jp http://www.cf.city.hiroshima.jp/itsukaichichuo-k/daijiten/mein/6.html

- 善正寺~広島市佐伯区千同 | 大根役者 https://ameblo.jp/mako1110/entry-12385793842.html

- 善正寺(広島県広島市佐伯区)|お寺情報 - やさしいお葬式 https://y-osohshiki.com/obousan/hiroshima/temple/22296

- 福島氏の入国と改易/浅野氏の治世 - 広島城 https://hiroshimacastle.jp/history/history02/

- ひろしまWEB博物館:解説 ~福島正則の入部と領国の支配体制~ https://www.mogurin.or.jp/museum/hwm/details/tenzi05/2/t05_2_g1_kaisetu.html

- 第 136 号 - 備後教区 http://bingo.gr.jp/download/magazine/136.pdf