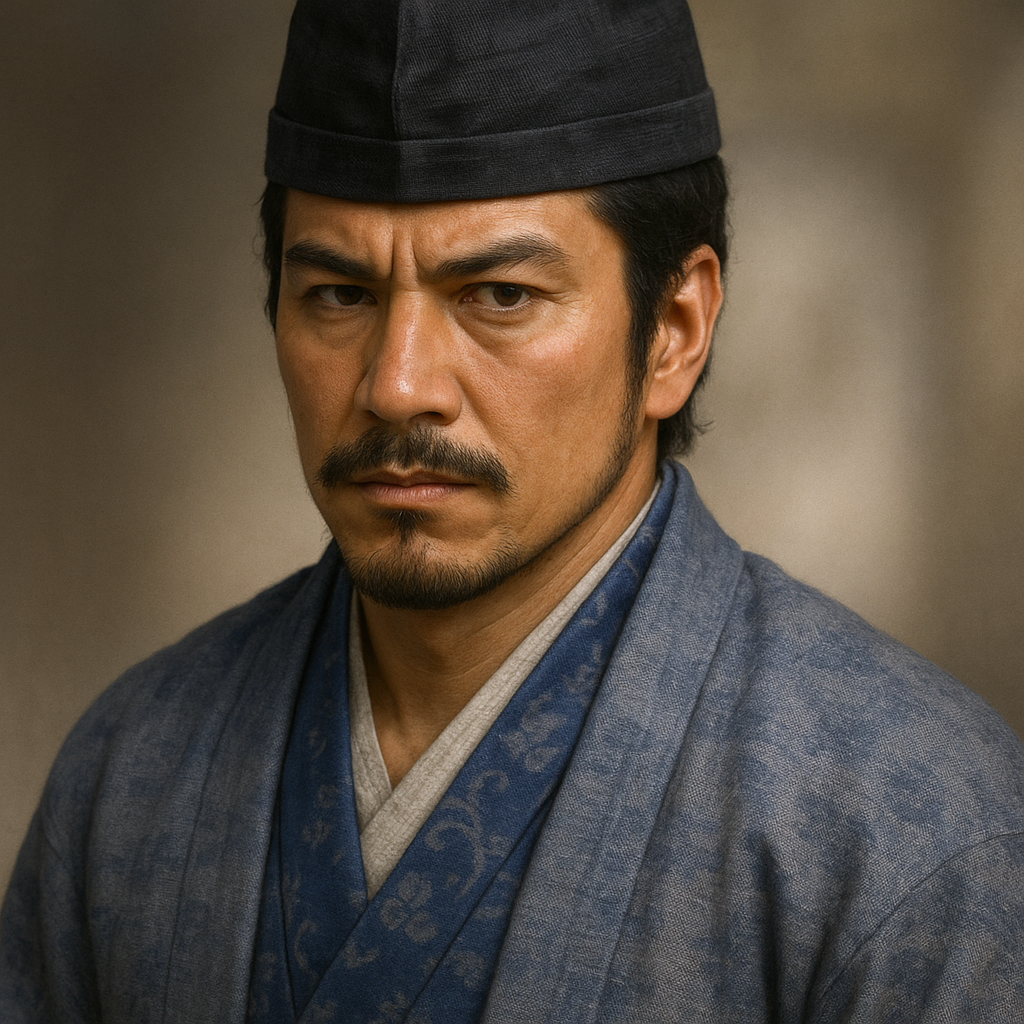

八戸政栄

八戸政栄は南部氏の重臣。南部信直の家督相続を支持し、豊臣秀吉への臣従を促した。九戸政実の乱では信直方として活躍し、南部氏の安定に貢献した。

八戸政栄:戦国末期、北奥の智将の実像

序章:八戸政栄とその時代

本報告書は、戦国時代末期から江戸時代初期にかけて、陸奥国糠部郡(ぬかのぶぐん)を拠点とした武将、八戸政栄(はちのへまさよし)の生涯と事績、そして彼が生きた時代の歴史的背景を、現存する諸史料に基づいて詳細に解明することを目的とする。八戸氏は南部氏の有力な一族であり、政栄はその当主として、南部宗家の家督問題や豊臣秀吉による天下統一、九戸政実の乱といった激動の時代において重要な役割を果たした。本報告書では、八戸氏における政栄の位置づけ、南部宗家との関係、そして当時の東北地方の動乱期における彼の具体的な活動と影響を明らかにする。

八戸政栄が生きた16世紀後半から17世紀初頭の東北地方、特に南部氏の領国であった糠部郡(現在の青森県東部から岩手県北部にかけての広大な地域)は、政治的にも社会的にも大きな変動期にあった。この地域は、冬の厳しい寒さと積雪、夏は「やませ」と呼ばれる冷たい偏東風による冷害など、過酷な自然環境にさらされることが多く、農業生産は必ずしも安定していなかった 1 。こうした条件下で、戦国大名たちは領内の検地や家臣団の再編を進め、支配基盤の強化に努めていた 1 。

南部氏一族は、三戸南部氏を宗家としつつも、八戸氏、九戸氏、七戸氏といった有力な庶流が各地に割拠し、一種の同族連合体を形成していた 2 。しかし、その内部では宗家の主導権をめぐる緊張関係も存在し、必ずしも一枚岩ではなかった。このような状況下で、中央政権である豊臣秀吉による奥州仕置(天正18年、1590年)は、南部氏内部の権力構造に大きな変革を迫るものであった。秀吉は南部信直を南部氏の宗家として正式に認め、その支配権を保証する一方で、他の有力一族を信直の統制下に置こうとした 2 。この政策は、旧来の秩序や独立性を重んじる勢力からの反発を招き、その最大級のものが九戸政実の乱(天正19年、1591年)として現れた 2 。

八戸政栄は、このような複雑で流動的な内外の情勢の中で、八戸氏の当主として、また南部宗家の重臣として、一族の存続と発展をかけた困難な判断と行動を迫られた。彼の生涯は、中央集権化の大きな波が地方の伝統的な権力構造を揺るがす中で、地方の有力武家がいかにして自己のアイデンティティを保ち、新たな時代に適応しようとしたかという、戦国末期から近世初期にかけての普遍的な課題を映し出していると言えるだろう。

第一章:八戸政栄の出自と八戸氏(根城南部氏)

第一節:八戸氏(根城南部氏)の起源と系譜

八戸政栄が属した八戸氏は、清和源氏の流れを汲み、甲斐源氏南部氏の傍流にあたる武家である 3 。南部氏の初代とされる南部光行の三男・実長が甲斐国波木井郷(現在の山梨県南巨摩郡身延町周辺)を領して波木井(はきり)氏を称したことに始まり、その嫡男・実継の系統が後に陸奥国へ移り、八戸氏へと繋がったと伝えられている 3 。

八戸氏の歴史において重要な転換期となったのは南北朝時代である。波木井実継の子・長継の代に、南部師行(もろゆき)が養子として迎えられた。師行は南朝方に属し、北畠顕家の陸奥下向に従って甲斐国から八戸の地に移り住み、八戸根城(ねじょう)を築いて南朝方の拠点として活動したとされる 3 。この時期の八戸氏(根城南部氏とも称される)の活発な活動から、一時は南部氏全体の惣領家と目されるほどの勢力を有していた可能性も指摘されている 3 。

しかし、明徳3年(1392年)に南北朝の合一が成立すると、南朝方であった根城南部家は劣勢に立たされた。足利義満に仕えていた三戸南部氏当主・南部守行の勧めもあり、当時の当主・南部政光(七戸政光とも)は北朝へ帰順し、根城南部家は再び八戸へ拠点を移した。これにより、根城南部氏は三戸南部氏の影響を強く受けるようになった 3 。室町時代を通じて、八戸氏は南部氏の一族としての地位を保ちつつも、三戸南部氏との力関係の中でその立場を変化させていった。八戸政経の代になってからは、それまでの「南部」姓に代わり、「八戸」を氏として称するようになったとされている 3 。これは、三戸南部氏との関係性の中で、自らの家格や独自の立場を明確にする必要性から生じた動きとも考えられる。

八戸氏の拠点であった八戸根城は、現在の青森県八戸市にその遺跡が残り、約300年間にわたり八戸地方支配の中心であった 4 。八戸政栄の時代には、八戸氏は三戸南部氏の有力な一門家臣という位置づけがほぼ確立していたが、その輝かしい出自と南北朝時代における独自の歴史的経緯は、依然として南部氏一族の中で一定の発言力や影響力の源泉となっていたと推察される。

第二節:八戸政栄の生誕と家督相続

八戸政栄は、天文12年(1543年)に生まれ、慶長15年(1610年)に没した 6 。実父は南部氏の一族である新田行政(にったゆきまさ)、養父は八戸氏の第17代当主・八戸勝義(かつよし)である 3 。勝義には男子がいなかったため、同族である新田氏から、行政の子であった久松(ひさまつ、後の政栄)が養子として迎えられ、八戸氏の家督を継承することになった 3 。

『八戸家伝記』などの記録によれば、八戸勝義が天文17年(1548年)に死去した際、久松はわずか5歳であった 7 。そのため、当初は久松の実祖父にあたる新田盛政(もりまさ)が「名代」として後見し、八戸氏の政務を代行した 7 。幼少での家督相続は戦国時代の武家においては珍しいことではなく、後見役の存在と一族の結束が家の存続には不可欠であった。

久松は10年後の永禄元年(1558年)、15歳で元服し、名を「政栄」と改めた(一説には「政義」 6 、あるいは元服時の実名は未詳で、後に南部晴政から偏諱を受け「政吉」「政儀」と名乗り、さらに「政栄」と改めたともされる 7 )。同時に、養父・勝義の娘を妻に迎え、名実ともに八戸氏当主としての道を歩み始めた 7 。この養子相続の経緯は、八戸氏と新田氏という同族間の協力関係を示すと同時に、後の南部信直の家督相続問題において、政栄自身が「養子」であるという立場が、彼の政治的判断に影響を与えた可能性を示唆する点で注目される。

第三節:当時の八戸氏(根城南部氏)の所領と経済力

八戸政栄が当主であった戦国後期の八戸氏(根城南部氏)は、糠部郡八戸周辺を所領としていた。政栄の孫にあたる八戸直義が江戸時代初期に遠野へ移封された際の記録によれば、当時の八戸領は1万5500石であったが、そのうち田名部(たなぶ)領3000石を南部宗家に返上させられている 3 。このことから、政栄の時代においても、八戸氏は1万石を超える規模の経済力を有していたと推測され、南部氏一族の中でも屈指の有力な存在であったことがうかがえる。

戦国時代の領主にとって、所領の維持拡大と経済基盤の強化は死活問題であった。八戸政栄もまた、その例外ではなかった。『八戸家伝記』などによれば、政栄は近隣の領主である櫛引(くしびき)氏(四戸氏の一族)や東(あずま)氏との間で所領をめぐる紛争を経験している。特に元亀2年(1571年)には、櫛引氏およびこれに与同した東氏を攻撃し、矢沢村、水口村、尻内村、田面木村など合計12ヵ村、石高にして1500石に相当する領地を接収したと伝えられている 7 。これは、政栄の積極的な領土拡大政策と、それを実行しうる軍事力を有していたことを示している。

糠部郡は、馬や砂金、海産物などの産地としても知られており、八戸氏の経済基盤も、単に農業生産に依存するだけでなく、こうした地域の特産物を活用した交易活動など、多角的な要素によって支えられていた可能性が考えられる。ただし、石高制が全国的に確立されるのは豊臣秀吉による太閤検地以降であり 8 、政栄の活動初期における経済力を石高で正確に把握することは困難である。しかしながら、その後の八戸氏の石高から逆算すれば、政栄の時代にその基礎が築かれたと見るのが妥当であろう。この経済力と軍事力が、南部宗家の家督問題や中央政権への対応といった重要な局面において、八戸政栄が一定の発言力と影響力を行使する上での大きな背景となったことは想像に難くない。

第二章:南部家における八戸政栄の役割と事績

第一節:南部信直の家督相続への関与

南部氏の宗家である三戸南部氏において、第24代当主・南部晴政の死後、その後を継いだ嫡男・晴継が若くして急死すると、深刻な家督争いが勃発した 6 。後継者候補としては、晴政の娘婿であり従兄弟(または甥)にあたる田子(たっこ)九郎信直(後の南部信直)や、晴政の次女の夫であった九戸実親(九戸政実の弟)らの名が挙がった 9 。

このような状況下で、八戸政栄は南部氏一門の重鎮として、家督問題に深く関与することになる。一部の伝承によれば、政栄自身も南部氏の有力な一族であったため、当主候補の一人として名前が挙がったものの、同じく一門の重鎮であった北信愛(きたのぶちか)の説得により辞退したという 6 。

最終的に政栄は、北信愛と共に南部信直の擁立に尽力した 6 。北信愛は「田子九郎信直は晴政の従兄弟、かつ晴継の大姉婿なり。その器量、また他に勝る。まさに家督に立つべき者なり」と主張し、政栄もこれに同調して信直を強力に支持したと伝えられている 9 。『八戸家伝記』には、信直が政敵によって危機に陥った際、政栄が自らの居城である八戸根城に信直を匿ったという逸話も記されており 10 、両者の緊密な関係をうかがわせる。

政栄が信直を支持した背景には、いくつかの要因が考えられる。一つには、政栄自身が眼疾を患っており、また彼の子である直栄も養子であったことから、自らが積極的に宗家の家督を争う状況にはなかったとする説がある 9 。南部家の古い慣習では、宗家に相続人がいない場合は八戸家から養子を迎えることになっていたが、当時の八戸家自体も養子によって家督を継いでおり、宗家を継承する余裕がなかったとも言われる 9 。このような八戸家の内情が、信直との協調路線を選択させ、結果として南部氏の分裂を回避し、信直政権の確立に貢献した可能性がある。政栄のこの決断は、南部氏の歴史における一つの大きな分岐点であったと言えよう。

第二節:豊臣秀吉の中央政権への対応

天正18年(1590年)、天下統一を目前にした豊臣秀吉は、全国の大名に対し小田原北条氏攻めへの参陣を命じた。この時、南部信直は領内の九戸氏の不穏な動きなどを懸念し、参陣をためらったとされる 9 。しかし、八戸政栄は信直に対し、秀吉のもとへ参陣することの重要性を強く説いた 6 。『八戸家伝記』によれば、政栄は当初、信直の嫡子・直栄(後の南部利直)を名代として参陣させることを提案したが、最終的には信直自身が参陣する決断を下す上で、政栄の進言が大きな影響を与えたと考えられる 9 。

信直が小田原へ参陣している間、政栄は三戸城の留守居という重責を任された 6 。これは、信直からの厚い信頼の証であると同時に、領国経営における政栄の能力と重要性が高く評価されていたことを示している。政栄の的確な状況判断と、留守居としての領内安定への貢献は、南部氏が豊臣政権下で近世大名として存続していく上で不可欠なものであった。

小田原征伐後、豊臣政権による奥州仕置が実施され、南部氏の領国もその対象となった。この仕置により、南部信直は南部氏宗家としての地位を公的に認められ、その支配領域が安堵された一方で、九戸氏をはじめとする他の有力な分家は信直の支配下に組み込まれることとなり、これが後の九戸政実の乱の遠因となった 2 。この時期、高野山遍照光院の僧侶である良尊から八戸政栄宛に、南部氏の小田原参陣が成就したことを伝える書状が送られており(天正18年7月11日付) 12 、政栄が中央の情勢に通じ、また宗教勢力とも一定の関係を築いていた可能性がうかがえる。

第三節:九戸政実の乱(天正19年・1591年)における役割

豊臣政権による奥州仕置と、それに基づく南部信直の宗家としての地位強化に対し、最大の不満を抱いたのが南部氏一族の有力者である九戸政実であった。天正19年(1591年)、政実はついに兵を挙げ、南部信直および豊臣政権に対して反乱を起こした(九戸政実の乱) 2 。

この南部氏最大の危機において、八戸政栄は一貫して南部信直方に立ち、九戸政実勢力と対峙した 2 。『八戸家伝記』の「政栄」の条によれば、同年2月24日、九戸政実が信直方の木村伊勢を攻撃したのに対し、八戸政栄は九戸方に与同した櫛引清長の居城がある八幡村(現在の青森県八戸市周辺)に出陣し、近辺の民家を焼き払うなどの軍事行動をとったと記録されている 14 。この記録は、政栄が単に信直を支持するだけでなく、自ら兵を率いて戦闘に参加する主体的な役割を果たしたことを示している。

豊臣政権は、この反乱を鎮圧するために大規模な再仕置軍を派遣した。これに先立ち、同年6月15日付で、豊臣秀吉の側近である浅野長吉(長政)から南部信直、八戸政栄、そして同じく南部氏の有力者である東直義(なおよし)らに宛てて書状が送られ、徳川家康や豊臣秀次らが出陣する予定であること、蒲生氏郷やすでに伊達政宗が軍事行動を開始していることなど、豊臣軍の動向が伝えられている 14 。この事実は、八戸政栄が南部信直と並んで、豊臣政権からも九戸一揆鎮圧における重要な協力者として認識され、中央からの情報伝達の対象となっていたことを示唆している。

九戸政実の乱は、豊臣方の大軍の前に鎮圧され、九戸氏は滅亡した。その後、南部信直は九戸城を福岡城と改称して本城とし、南部氏の領国支配体制は一層強化されることになった 2 。八戸政栄がこの乱において示した忠誠と軍事的な貢献は、乱後の南部藩における八戸氏の家格維持と、藩内での重臣としての地位を確固たるものにする上で大きな意味を持ったと考えられる。

第四節:津軽為信との関係とその他の活動

八戸政栄の活動期において、南部氏にとって大きな脅威となったのが、津軽地方で勢力を拡大した大浦為信(後の津軽為信)の存在である。為信はもともと南部氏の一族あるいは被官であったが、元亀2年(1571年)頃に反旗を翻し、石川城などを攻略して津軽地方の統一に乗り出した 15 。

南部信直は為信の離反に対し、たびたび討伐軍を送ろうとしたが、その都度、領内の他の問題(例えば九戸氏の不穏な動きなど)によって十分な対応ができなかった。天正16年(1588年)には、為信が南部方の浪岡城を攻撃した際、信直は救援のための動員を試みたが、九戸氏らがこれに応じなかったため、代わりに八戸政栄を派遣した。しかし、政栄の到着が間に合わず、浪岡城は陥落してしまったと伝えられている 9 。この出来事は、政栄が対津軽戦線においても重要な役割を期待されていたことを示すと同時に、当時の南部氏が内憂外患を抱え、必ずしも一致団結して外敵に対応できていなかった状況を物語っている。弘前藩の史料によれば、南部氏側の南慶儀(なんけいぎ)から八戸政栄に津軽の情勢が報告され、為信への対策について書状でやり取りがなされていたことも確認できる 15 。

八戸政栄は、これらの軍事的な活動と並行して、南部藩の家老としても藩政に深く関与していたとされる 3 。具体的な内政手腕に関する史料は乏しいものの、南部信直の「右腕として活躍した」 6 との評価は、彼が藩政全般にわたって大きな影響力を持っていたことを示唆している。

なお、八戸氏が後に本拠地を八戸から遠野(現在の岩手県遠野市)へ移封されるのは、政栄の死後、孫の八戸直義の代になってからである 3 。政栄自身はこの移封には直接関与していないが、彼の代までの八戸氏の活動と南部宗家への貢献が、その後の南部藩内における八戸氏(遠野南部氏)の家格や位置づけを形成する上で重要な基礎となったと言えるだろう。

表1:八戸政栄の関与した主要な出来事と役割

|

年代(和暦/西暦) |

主要出来事 |

八戸政栄の役割・行動 |

関連史料 |

|

天正年間初頭頃 |

南部晴政・晴継死後の家督争い |

南部信直を北信愛と共に支持、擁立に尽力。危機に際し信直を根城に匿うとの伝承あり。 |

6 |

|

天正16年(1588年) |

津軽為信による浪岡城攻撃 |

南部信直の命により救援に派遣されるも、間に合わず浪岡城は陥落。 |

9 |

|

天正18年(1590年) |

豊臣秀吉による小田原征伐 |

南部信直に豊臣秀吉への参陣を強く推奨。信直参陣中は三戸城の留守居を務める。 |

6 |

|

天正18年(1590年)7月11日 |

奥州仕置関連 |

高野山遍照光院良尊より、南部氏の小田原参陣成就を伝える書状を受け取る。 |

12 |

|

天正19年(1591年) |

九戸政実の乱 |

南部信直方として参陣。2月24日には九戸方に与した櫛引氏の八幡村近辺を放火。 |

14 |

|

天正19年(1591年)6月15日 |

九戸政実の乱(豊臣再仕置軍派遣関連) |

浅野長吉より、豊臣軍の編成と動向に関する書状を南部信直・東直義と共に受け取る。 |

14 |

この表は、八戸政栄が南部氏の歴史における重要な転換点にどのように関与し、どのような役割を果たしたかを時系列で明確に示すものである。散在する情報を集約し、彼の政治的・軍事的な重要性を一覧できるようにすることで、その生涯と事績の理解を助ける。

第三章:八戸政栄の人物像と晩年

第一節:史料に見る人物像

八戸政栄の名称については、いくつかの変遷が確認できる。幼名は「久松」であった 7 。元服後の実名は史料によって異なり、当初は未詳とされるものの、永禄10年(1567年)に当時の南部宗家当主・南部晴政から「政」の一字と「吉」または「儀」の字を与えられ、「政吉」あるいは「政儀」と名乗ったとされている 7 。その後、一般的には「政栄(まさよし)」として知られるようになり 6 、また「政義(まさよし)」という別名も伝えられている 6 。

一方で、一部の資料では「政栄」の読みを「まさひで」とする説も存在する 11 。例えば、あるウェブサイトでは「名は『まさよし』と読まれることが多いが、正しくは『まさひで』である」と断定的に記述されているが 11 、その明確な史料的根拠は示されていない。他の学術的な資料や一次史料において、八戸政栄自身を「まさひで」と読ませる確たる証拠は現時点では乏しく、この説の信憑性については慎重な検討が必要である。他の「政英」という名を持つ人物の存在は確認できるものの 18 、それが八戸政栄を指すとは限らない。現時点では「まさよし」が通説的な読み方と解される。

政栄の性格や能力については、南部信直の「右腕として活躍した」 6 との記述から、優れた知略と行動力を兼ね備えていた人物であったと推測される。特に、豊臣秀吉による小田原征伐の際に、領内の不安を抱える信直に対して参陣を強く進言したことは、天下の形勢を的確に読み解く洞察力と、主君に進言できるだけの信頼関係を築いていたことを示している 6 。

第二節:眼疾とその影響

八戸政栄に関する記述の中で特筆すべき点の一つに、彼が眼疾患を患っていたという記録がある 6 。史料には「眼疾患で盲目だったという」 6 、あるいは「眼が良く見えず」 11 といった表現が見られる。しかし、この眼疾が具体的にいつ頃発症し、どの程度の症状(全盲であったのか、あるいは強度の弱視であったのかなど)であったのかについての詳細な記述は、現存する史料からは乏しい。

この眼疾が政栄の政治活動に与えた影響については、いくつかの側面から考察できる。第一に、南部信直の家督相続問題において、政栄自身が当主候補から辞退する、あるいは信直を積極的に支持する一因になった可能性が指摘されている 6 。もし政栄が健康体で、かつ八戸家内部の後継者問題もなければ、彼自身が宗家の家督に名乗りを上げていた可能性も否定できない。

一方で、政栄は眼疾を抱えながらも、南部氏の重臣として数々の重要な役割を果たしている。小田原征伐の際には三戸城の留守居という大役をこなし 6 、九戸政実の乱では自ら軍勢を率いて出陣している 14 。これらの事実は、彼の眼疾が全ての活動を不可能にするほどのものではなかったか、あるいは有能な家臣団による高度な補佐体制が存在し、彼の指揮能力を補っていた可能性を示唆している。「盲目だったという」という伝聞形の記述と、「眼が良く見えず」というより具体的な症状を示す記述のどちらが実態に近いか、また時期によって症状の進行度合いが異なっていたのかは断定できないが、彼が置かれた状況と果たした役割を理解する上で、この眼疾の問題は重要な要素である。

第三節:家族と後継者

八戸政栄の家族構成について、実父は新田行政、養父は八戸氏17代当主の八戸勝義であることは既に述べた通りである 3 。母親については、 6 の基本情報には記載がないが、 10 の記述は文脈上、南部信直の母に関するものである可能性が高い。

政栄には、実弟として新田政盛がいた 6 。妻は養父・八戸勝義の娘であり 7 、この結婚によって八戸氏の正統な後継者としての立場をより強固なものにしたと考えられる。子としては、直栄(なおよし/なおひで)と直政(なおまさ)の二人が記録されている 6 。

政栄の死後、八戸氏の家督は子の八戸直栄が継承した。しかし、その後、直栄の弟である直政が兄の婿養子として家督を継いだものの、若くして急死してしまう 3 。これにより八戸氏は再び断絶の危機に瀕したが、直栄の娘であり直政の未亡人であった清心尼(せいしんに)が一時的に家督を継ぎ、一族の新田政広の子・直義(なおよし)を婿養子に迎えることで家名は存続された 3 。この直義の代に、八戸氏は本拠地を八戸から遠野へ移されることになる。政栄の時代から数代にわたり、八戸氏では養子による家督継承が続くなど、家の維持には多くの困難が伴ったことがうかがえる。

第四節:晩年と死没

八戸政栄の晩年に関する具体的な活動記録は多くないが、引き続き南部藩の家老として、藩主・南部利直(信直の子)を補佐し、藩政に重きをなしていたと考えられる。彼が南部氏の重要な局面で果たしてきた役割と経験は、江戸時代初期の南部藩の安定にとっても貴重なものであっただろう。

八戸政栄は、慶長15年(1610年)に68歳でその生涯を閉じた 6 。彼の死は、戦国時代の動乱を生き抜き、近世へと移行する時代の大きな転換点を見届けた一人の武将の終焉を意味する。そして、彼の死後まもなく、八戸氏は遠野への移封という大きな転機を迎えることとなり、根城南部氏の時代は幕を閉じるのである 3 。

第四章:八戸政栄に関する史料と研究状況

第一節:主要史料の概要と特徴

八戸政栄の生涯や事績を明らかにする上で重要な史料群が存在する。これらは、政栄自身が直接残した記録よりも、後世に編纂された家伝や系図、あるいは彼に言及した同時代の書状などが中心となる。

- 『八戸家伝記』 : 八戸家に伝来したとされる家史であり、政栄の事績、特に南部信直との深い関係性(危機に際して匿った逸話など)や、九戸政実の乱における具体的な軍事行動に関する記述を含んでいる 7 。例えば、政栄の元服や改名、櫛引氏との紛争に関する詳細な記述の典拠として、この家伝が参照されることがある 7 。ただし、この史料は江戸時代の貞享・元禄年間(17世紀後半)に編纂された可能性が指摘されており 19 、その記述内容については、成立時期や編纂意図を考慮した史料批判が必要となる。

- 『不染斎俊恕(ふせんさいしゅんじょ)書状』 : 根城八戸家に伝来した書状群で、戦国時代末期から豊臣政権期にかけての南部氏研究、特に八戸氏の動向を解明する上で極めて重要な一次史料と位置づけられている 7 。不染斎俊恕は三戸の目時村に居住し、南部信直やその一族と文化的交流を持った人物とされ 20 、彼の書状は、南部信直自身が発給した文書が少ない天正17年(1589年)以前の状況を補う貴重な情報を提供する 20 。ただし、書状の中には年紀を欠くものも多く、その年代比定については専門的な研究が進められているものの、なお課題も残されている 20 。『新編八戸市史』中世資料編の解説によれば、この書状群の分析から、元亀2年(1571年)の紛争後の八戸氏の領地状況(例えば、尻内村が八戸領の西端であったことなど)を推測することが可能となっている 7 。

- 『南部藩参考諸家系図』 : 江戸時代に南部藩によって編纂された家臣たちの系図集であり、八戸氏の系譜や八戸政栄の出自(新田行政の子で八戸勝義の養子となった経緯など)に関する基本的な情報を提供している 3 。

- 『青森県史』資料編 中世1 南部氏関係資料 および 『新編八戸市史』中世資料編・通史編Ⅰ : 近現代に編纂されたこれらの自治体史は、上記の基礎史料をはじめとする南部氏および八戸氏関連の古文書や記録を網羅的に収集・整理し、学術的な検討を加えたものであり、八戸政栄に関する研究を進める上で不可欠な文献である 3 。特に、『不染斎俊恕書状』の翻刻や年代比定についても、これらの史料集が重要な役割を果たしている 20 。

これらの史料を総合的に分析し、それぞれの特性を理解した上で比較検討することが、八戸政栄の人物像や歴史的役割をより正確に捉える鍵となる。

第二節:各史料における政栄の記述の比較検討と信憑性

八戸政栄に関する各史料の記述を比較検討すると、その事績の主要な点については概ね一致を見せるものの、細部や背景については史料によってニュアンスの違いや解釈の余地が存在する。

例えば、南部信直の家督相続への関与という大きな出来事については、多くの史料が政栄の貢献を認めている 6 。しかし、その際に政栄自身が当主候補から辞退したとされる経緯や、彼の眼疾がどの程度影響したかといった点については、特に『八戸家伝記』のような後世の編纂物と、同時代の状況を推測させる他の史料との間に解釈の幅が生じうる。

『八戸家伝記』に記された九戸政実の乱における政栄の具体的な軍事行動(櫛引氏領への出兵など) 14 については、他の一次史料である浅野長吉書状の日付などと照らし合わせることで、その信憑性をある程度高めることができる。しかし、家伝という性質上、その家の立場を正当化したり、功績を強調したりする傾向が含まれている可能性も念頭に置く必要がある。

一方で、八戸政栄の名の読み方について、一部で「まさひで」とする説 11 が見られるが、これを裏付ける他の有力な一次史料や学術的な根拠は現時点では乏しい。多くの史料や研究では「まさよし」とされており、この異説の扱いは慎重を期すべきである。

歴史研究においては、一つの史料のみに依拠するのではなく、複数の史料を批判的に比較検討し、それぞれの史料が成立した背景や編纂意図を考慮することが極めて重要である。『不染斎俊恕書状』のような一次史料は、断片的であっても当時の状況を生々しく伝える点で価値が高いが、その解釈には全体の文脈を理解するための周辺知識が不可欠となる。これらの手続きを経て初めて、より客観的で信頼性の高い歴史像に近づくことができる。

第三節:関連研究の動向と今後の課題

八戸政栄および彼が属した南部氏に関する研究は、近年、特に自治体史の編纂事業とそれに伴う史料の再調査・分析によって大きく進展している。『青森県史』や『新編八戸市史』といった大規模なプロジェクトは、これまで未整理であったり、十分に活用されてこなかった古文書群を白日の下にさらし、研究の新たな地平を切り開いた 22 。

特に、熊谷隆次氏らによる『不染斎俊恕書状』の研究は、従来史料が乏しかった戦国末期から豊臣政権期にかけての南部氏、とりわけ根城八戸氏の具体的な動向を解明する上で画期的な成果を上げている 7 。これらの研究は、八戸政栄の活動時期と重なる部分も多く、彼の政治的・軍事的行動の背景を理解する上で不可欠なものとなっている。戎光祥出版から刊行された『戦国大名南部氏の一族・城館』 23 なども、こうした最新の研究成果を反映した論考を収録しており、南部氏研究の深化に貢献している。

しかしながら、八戸政栄個人に焦点を当てた包括的なモノグラフ(単著の研究書)は、まだ十分に蓄積されているとは言えない状況である。南部氏全体の研究や、八戸氏(根城南部氏・遠野南部氏)の通史の中で言及されることは多いものの、彼個人の政治思想、具体的な領国経営の実態、あるいは眼疾が彼の意思決定や行動に与えた具体的な影響の度合いなどについては、なお詳細な分析の余地が残されている。

今後の課題としては、まず第一に、現存する一次史料のさらなる精緻な読解と、それに基づく政栄の具体的な行動の再構築が挙げられる。特に、彼の眼疾がどの程度の症状であり、それが軍事指揮や政務執行にどのような制約をもたらし、それをどのように克服しようとしたのか(あるいは補佐体制がどう機能したのか)といった点は、より深い考察が求められる。また、家老としての具体的な内政手腕や領民に対する政策についても、断片的な情報から全体像を復元する努力が必要である。さらに、同時代の東北地方の他の有力武将たち(例えば最上義光の家臣団や伊達政宗の重臣など)との比較研究を通じて、八戸政栄の行動と思想の独自性や共通性を明らかにすることも、彼の歴史的評価をより豊かなものにする上で有益であろう。

終章:八戸政栄の歴史的評価

八戸政栄は、戦国時代の終焉と近世社会の幕開けという、日本史における大きな転換期に生きた武将である。彼の生涯と事績を振り返るとき、いくつかの重要な側面からその歴史的評価を試みることができる。

第一に、南部氏一族における彼の役割の重要性である。南部宗家が晴政・晴継父子の相次ぐ死によって家督相続の危機に瀕した際、政栄は北信愛と共に南部信直を擁立し、一族の分裂を回避して信直政権の確立に大きく貢献した 6 。これは、彼の政治的判断力と一族内での影響力の大きさを示すものである。

第二に、中央政権との関係構築における先見性である。豊臣秀吉による天下統一事業が進行する中で、政栄は信直に小田原参陣を強く勧め、南部氏が豊臣政権下で近世大名として存続するための道筋をつけた 6 。これは、当時の天下の趨勢を的確に把握し、主家のために最善の策を進言できる洞察力を備えていたことを物語る。

第三に、九戸政実の乱という南部氏最大の危機において、一貫して信直方に与し、軍事行動を含む積極的な役割を果たしたことである 14 。この乱の鎮圧に貢献したことは、南部氏の領国安定と豊臣政権との関係維持に不可欠であり、政栄の忠誠心と実行力を示すものと言える。

一方で、彼が眼疾という個人的なハンディキャップを抱えていたことも忘れてはならない 6 。この眼疾が、彼の政治的決断、特に南部宗家の家督問題において、彼自身が前面に出ることを控えさせた一因となった可能性は否定できない。しかし、それにもかかわらず、彼は三戸城の留守居や軍事指揮といった重責を果たしており、その困難を乗り越える精神力、あるいはそれを補う有能な補佐体制を構築していたことがうかがえる。

八戸政栄の活動は、彼一代にとどまらず、その後の八戸氏(遠野南部氏)の家格や南部藩における位置づけにも影響を与えた。彼が築いた南部宗家との信頼関係と、数々の局面で示した功績は、八戸氏が近世を通じて南部藩の世襲筆頭家老家の一つとして重きをなす基礎となった。

総じて、八戸政栄は、激動の戦国末期から江戸初期にかけて、陸奥国北部に確固たる足跡を残した知勇兼備の武将であったと評価できる。彼は、中央集権化の波が地方の伝統的権力構造を揺るがす中で、自己の立場と役割を自覚し、一族と主家の存続のために主体的に行動した。その生涯は、困難な時代にあっても先を見据え、的確な判断と行動によって道を切り開いた地方有力者の姿を我々に示している。

付録:八戸政栄関連年表

|

和暦 |

西暦 |

年齢 |

主要出来事 |

関連史料 |

|

天文12年 |

1543年 |

1歳 |

八戸政栄(幼名:久松)、新田行政の子として生まれる。 |

6 |

|

天文17年 |

1548年 |

6歳 |

養父・八戸勝義死去。久松、八戸氏第18代当主となる。実祖父・新田盛政が後見を務める。 |

7 |

|

永禄元年 |

1558年 |

16歳 |

元服し「政栄」と名乗る(諸説あり)。八戸勝義の娘と結婚し、正式に当主として政務を開始。 |

7 |

|

永禄10年 |

1567年 |

25歳 |

南部晴政より「政」字を与えられ「政吉」あるいは「政儀」に改名。この頃、櫛引氏との間で所領をめぐる紛争が発生。 |

7 |

|

元亀2年 |

1571年 |

29歳 |

櫛引氏およびこれに与同した東氏を攻撃し、領地を接収(矢沢村、水口村、尻内村、田面木村など12ヵ村、1500石)。 |

7 |

|

天正10年頃 |

1582年頃 |

40歳頃 |

南部晴継死去。南部信直の家督相続に北信愛と共に尽力。 |

6 |

|

天正16年 |

1588年 |

46歳 |

津軽為信が南部方の浪岡城を攻撃。南部信直の命により救援に向かうが、間に合わず浪岡城は陥落。 |

9 |

|

天正18年 |

1590年 |

48歳 |

豊臣秀吉による小田原征伐。南部信直に参陣を強く勧め、信直の小田原参陣中は三戸城の留守居を務める。7月、高野山遍照光院良尊より南部氏の小田原参陣成就を伝える書状を受け取る。 |

6 |

|

天正19年 |

1591年 |

49歳 |

九戸政実の乱勃発。南部信直方として参陣。2月には九戸方に与した櫛引氏の八幡村近辺を攻撃。6月、浅野長吉より豊臣再仕置軍の動向に関する書状を受け取る。 |

14 |

|

慶長15年 |

1610年 |

68歳 |

八戸政栄、死去。 |

6 |

引用文献

- 南部晴政(なんぶ はるまさ) 拙者の履歴書 Vol.149~乱世に根城守りし糠部の主 - note https://note.com/digitaljokers/n/neac9d2cb06eb

- 九戸政実の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E6%88%B8%E6%94%BF%E5%AE%9F%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 八戸氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E6%88%B8%E6%B0%8F

- 【第一回】 八戸藩の誕生 https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/somuka/hachinoheshinoshokai/1/1/2348.html

- 歴史観光コンテンツリスト https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/sa-renkei/files/sankoshiryo2.pdf

- 八戸政栄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E6%88%B8%E6%94%BF%E6%A0%84

- 令和3年11月28日(日) 会場:八戸市総合福祉会館 主催 https://hachinohe-city-museum.jp/wp-content/themes/hcm/images/goods/20211130nejo-symposium.pdf

- 石高 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E9%AB%98

- 南部信直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E4%BF%A1%E7%9B%B4

- 近世こもんじょ館 https://komonjokan.net/cgi-bin/komon/index.cgi?cat=QandA&mode=details&code_no=168&start=

- 上方・三戸連合軍 - 北奥三国物語 https://www.goemonto.rexw.jp/kamigata01.html

- 弘前市立弘前図書館-おくゆかしき津軽の古典籍:資料編2(近世編1) - ADEAC https://adeac.jp/hirosaki-lib/texthtml/d110020/mp000090-110020/ht010020

- 第94回:根城(蘇る中世城郭,根城南部氏の本拠地) - こにるのお城訪問記 http://tkonish2.blog.fc2.com/blog-entry-98.html

- iwate-u.repo.nii.ac.jp https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/record/10489/files/rss-v7_8-p39-55.pdf

- 大浦(為信 - 【弘前市立弘前図書館】詳細検索 https://adeac.jp/hirosaki-lib/detailed-search?mode=text&word=%E5%A4%A7%E6%B5%A6(%E7%82%BA%E4%BF%A1

- 南部氏歴史年表 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E6%B0%8F%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%B9%B4%E8%A1%A8

- 根城南部氏(遠野南部氏)/八戸氏 http://www.ne.jp/asahi/saso/sai/lineage/naninuneno/nejonanbu.html

- 広報なんぶ v49 1月号 - 青森県南部町ホームページ https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/uploaded/attachment/1822.pdf

- 菊池克好 - 近世こもんじょ館 QあんどA館 https://komonjokan.net/cgi-bin/komon/QandA/QandA_view.cgi?mode=details&code_no=105&start=

- hirosaki.repo.nii.ac.jp https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/record/5807/files/HirodaiKokushi_141_23.pdf

- 青森県史資料編中世1「南部氏関係資料」 - 青森県庁 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kotsu/seikatsu/chusei01.html

- 【書評】『戦国の北奥羽南部氏』粉飾削ぎ落とし実像に迫る―久保田昌希 - デーリー東北 https://www.daily-tohoku.news/archives/115793

- 戦国大名南部氏の一族・城館 (戎光祥中世織豊期論叢3) | 斉藤利男 |本 ... https://www.amazon.co.jp/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%8D%E5%8D%97%E9%83%A8%E6%B0%8F%E3%81%AE%E4%B8%80%E6%97%8F%E3%83%BB%E5%9F%8E%E9%A4%A8-%E6%88%8E%E5%85%89%E7%A5%A5%E4%B8%AD%E4%B8%96%E7%B9%94%E8%B1%8A%E6%9C%9F%E8%AB%96%E5%8F%A23-%E6%96%89%E8%97%A4%E5%88%A9%E7%94%B7/dp/4864033749