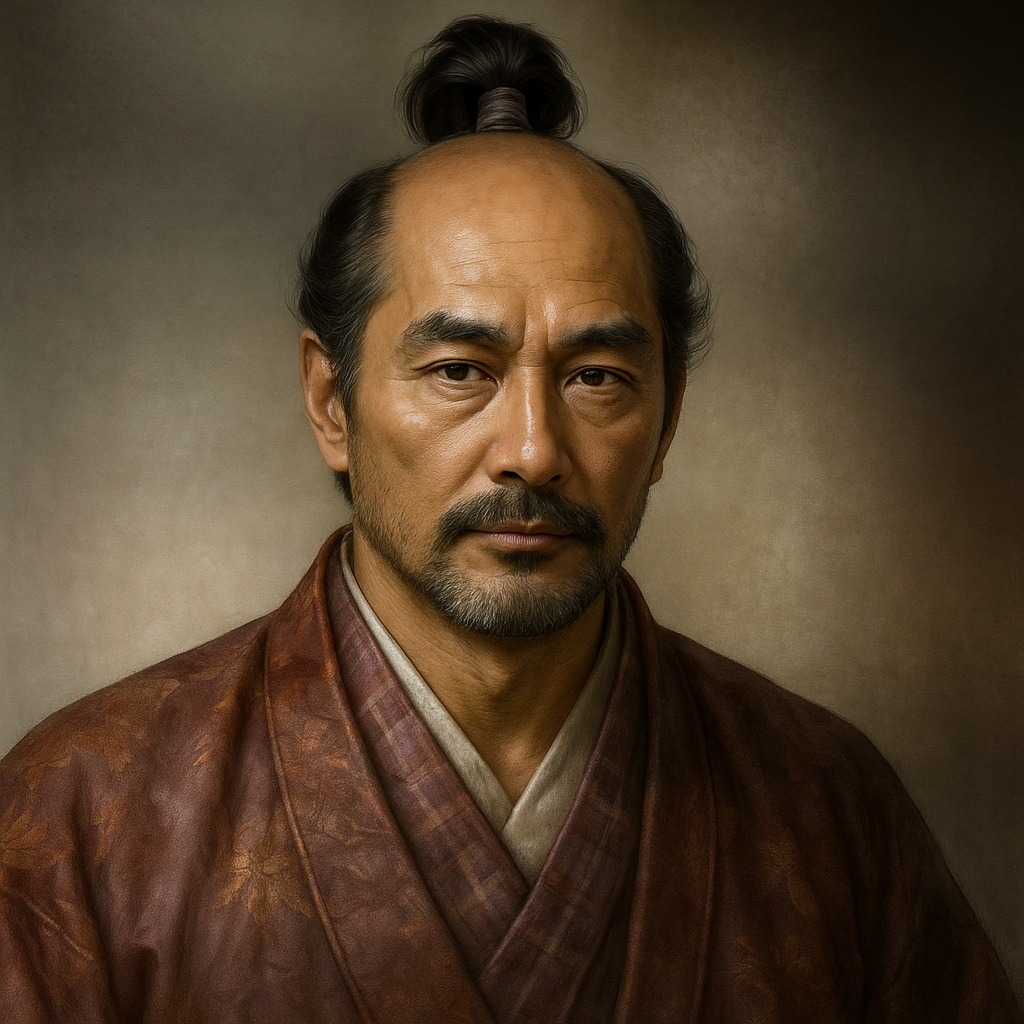

兼平綱則

兼平綱則は津軽為信の重臣「大浦三老」の一人。津軽統一に貢献し、隠居後も藩政に影響力を持った。特に川中島移封に反対し、津軽の地を守った。

弘前藩創業の礎石―兼平綱則の生涯と兼平一族の軌跡―

序章:津軽の風雲児・為信と彼を支えた宿老たち

戦国時代の末期、陸奥国津軽の地に一人の英傑が勃興した。津軽為信である。彼の出自は、南部氏の一族である久慈氏の出とも 1 、あるいは在地領主の大浦守信の子ともいわれ 1 、その経歴は津軽・南部の双方の史料で食い違いを見せ、今なお謎に包まれている。しかし、その出自の不確かさこそが、南部氏の支配下から一代で身を起こし、津軽地方を切り従えて独立大名へと駆け上がった「津軽の風雲児」としての彼の非凡さを際立たせている 3 。

この為信による津軽統一という、まさに無から有を生み出すがごとき大事業は、決して彼一人の力で成し遂げられたものではない。その創業期を、軍事・政治の両面から支え続けた三人の重臣がいた。兼平綱則、森岡信元、そして小笠原信浄。彼らは後世、「大浦三老」と称され、為信の野望を実現するために不可欠な支柱として、その名を津軽の歴史に刻んでいる 5 。

本報告書は、この大浦三老の中でも、特にその生涯と一族の動向が、草創期の津軽藩が戦国の動乱を乗り越え、近世大名としての体制を固めていく過程を象徴する人物、兼平綱則に焦点を当てる。彼の出自から武功、政治的役割、そして彼が遺した逸話と一族の栄枯盛衰を丹念に追うことで、津軽藩成立の深層に迫り、一人の宿老の実像を徹底的に解明することを目的とする。

第一章:兼平氏の黎明 ― 出自と一族の成り立ち

兼平氏の祖・兼平盛純

兼平綱則の父は、兼平盛純という人物である。兼平氏は、津軽氏の母体となった大浦氏の庶流に位置づけられる 8 。その系譜は、大浦氏の当主であった大浦盛信の弟が盛純であるとする説 3 や、津軽氏の始祖とされる大浦光信の二男であったとする説 9 があり、いずれにせよ大浦一族の中核に近い血筋であったことは間違いない。この系譜上の近さが、後に綱則、そして兼平一族が藩内で重きをなすための揺るぎない基盤となった。

盛純は、現在の青森県弘前市に位置する兼平村を領地として与えられ、その地に館(兼平館)を構え、地名を姓としたことから兼平氏の歴史は始まった 3 。これは、為信の父祖の代から、一族を津軽の要所に配置することで領内支配を固めていく過程を示す具体的な事例であり、兼平氏が単なる名目上の一族ではなく、特定の領域を治める在地領主として確固たる実体を持っていたことを物語っている。なお、この兼平の地は、後に良質な「兼平石」の産地としても知られるようになる 12 。

もう一つの出自説と、その政治的意図

兼平氏の出自については、もう一つ興味深い伝承が残されている。それは、南北朝時代に南朝の忠臣として知られた兼平中書雅則の名跡を、盛純が継いだというものである 8 。

この説は、単なる美しい伝説として片付けることはできない。そこには、新興勢力である大浦・津軽氏が、旧来の権威である南部氏に対抗するための、高度な政治的・文化的戦略が隠されている可能性が高い。南部氏が清和源氏という名門の出自を誇っていたのに対し、為信は近衛前久の猶子となることで京の公家の権威を利用し、形式上は豊臣秀吉と義兄弟の関係を築くなど、自らの正当性を補強するための巧みな外交戦略を展開した 3 。

これと同様に、譜代の重臣である兼平氏の出自を、悲劇的でありながらも権威ある南朝の忠臣に結びつけることは、一族全体の由緒を古く、そして高貴に見せる効果があった。特に「中書」という雅な官職名を伴う名は、武家の家格を飾る上で極めて魅力的であったと考えられる。戦国時代において、出自の「創作」や「潤色」は、自らの権威を高め、敵対勢力に対抗するための重要な武器であった。兼平氏にまつわるこの伝承は、その好例と言えよう。

第二章:津軽統一の戦塵 ― 武将・兼平綱則の武功

為信の懐刀としての活躍

兼平綱則は、主君・為信が推し進めた津軽統一戦争において、文字通り縦横無尽の働きを見せた。彼の名は、津軽統一の画期となった主要な合戦のほとんどに記録されている。

- 元亀2年(1571年) : 南部氏の重鎮・南部高信との戦いにおいて、苦境に陥った乳井大隅を救援する 13 。

- 天正2年(1574年) : 大光寺城攻めに従軍 13 。

- 天正3年(1575年) : 再び大光寺城攻めに参陣。この戦いで大浦勢は総勢4000という大軍を動員したが、綱則は森岡信元らと共に為信の旗本(本隊)1000名を率いる中核部隊として布陣しており、為信からの信頼がいかに厚かったかがうかがえる 14 。

- その他の主要な戦い : この他にも、和徳城攻め 3 、浪岡城攻め 5 、天正7年(1579年)の六羽川合戦 5 、田舎館城攻め 5 など、枚挙に暇がない。綱則は、為信の覇業が成るまでのあらゆる局面で、その剣を振るい続けたのである。

多面的な能力 ― 外交官としての一面

綱則の能力は、戦場での武勇だけに留まらなかった。文禄の役(1592年)に際して、為信の命を受け、肥前名護屋に在陣する天下人・豊臣秀吉のもとへ使者として赴いたという記録が残っている 13 。これは、彼が単なる猛将ではなく、中央政権との折衝という極めて重要かつ繊細な任務を遂行できるだけの知見と判断力、そして交渉力を備えていたことを示唆している。後年のゲームなどで彼の能力が特定の分野に突出しない「バランス型」として評価されている 6 のは、こうした軍事・外交両面での活躍を的確に捉えたものと言えるだろう。

表1:大浦三老の比較分析

綱則の人物像をより立体的に理解するため、同じく「大浦三老」と称された森岡信元、小笠原信浄と比較することは有益である。

|

項目 |

兼平綱則 |

森岡信元 |

小笠原信浄 |

|

出自 |

大浦氏庶流 8 |

大浦氏庶流 17 |

信濃出身の牢人(浪人) 18 |

|

主な功績 |

津軽統一の主要合戦に多数参陣、藩政の重鎮として諫言 5 |

大光寺城攻めで為信の窮地を救う、福村城主 3 |

諸戦で貢献、知略に長ける 6 |

|

人物評 |

バランスの取れた宿老 6 |

合戦向きの猛将 6 |

知略に優れた策士 6 |

|

晩年と一族 |

天寿を全う。子孫は家老職を世襲するが、後に悲劇に見舞われる 5 |

関ヶ原出陣中に謀反を疑われ、為信の命で謀殺される 3 |

隠居後、消息不明となる 18 |

この比較から浮かび上がるのは、綱則の最大の強みが「持続的な信頼性」にあったという点である。外様の小笠原、そして剛直さゆえか主君の猜疑心を招き非業の死を遂げた森岡に対し、大浦一族という強固な血縁的背景を持つ綱則は、為信にとって最も安定し、裏切りの懸念が少ない中核的支柱であった。猜疑心が強く、時には冷徹な決断も下す主君・為信の下で、最後までその信頼を失うことなく天寿を全うし、一族を繁栄へと導いたこと自体が、彼の卓越した政治感覚と揺るぎない忠誠心の何よりの証明である。

第三章:藩政の重鎮 ― 隠居後の影響力と諫言

隠居と変わらぬ影響力

慶長19年(1614年)、綱則は隠居する。しかし、彼が津軽藩の政治の中枢から完全に身を引くことはなかった。藩の重大な政事決定に際しては、その後も深く関与し続けたと伝えられている 5 。これは、彼が単なる一武将や元家老という存在を超え、藩の行く末を左右する「ご意見番」としての絶対的な地位を確立していたことを示している。

川中島移封への反対逸話 ― 藩の魂を守る諫言

綱則の隠居後の影響力を最も象徴するのが、有名な「国替え反対」の逸話である。

元和5年(1619年)7月、徳川幕府から津軽家に対し、信濃国川中島藩への国替え(移封)の内示が下された。これは、藩にとってまさに青天の霹靂であった。この報に接した綱則は、老齢の身を押して居城である弘前城へ駆けつけ、藩主・津軽信枚に対し、この国替えに断固として反対するよう強く諫言したという 5 。

この行動は、単なる故郷への愛着や、老人の頑固さから出たものではない。それは、津軽藩のアイデンティティそのものを守るための、極めて高度な政治的判断に基づいた行動であった。当時の徳川幕府は、豊臣政権下で台頭した外様大名、特に遠隔地の有力大名を、その本拠地から引き離すことで勢力を削ぎ、支配体制を盤石にしようという政策をしばしば用いた 21 。津軽家への国替え内示も、この文脈で理解することができる。

津軽藩にとって、津軽の地は単なる領地ではなかった。それは、為信が南部氏から独立を勝ち取った「創業の地」であり、藩の存在意義そのものであった。この地を離れることは、藩の歴史と正当性を自ら放棄するに等しい行為であった。

綱則は、為信と共にその「創業の苦難」を身をもって体験した、最後の世代の生き残りである。彼にとって、先君が血と汗で手に入れたこの土地を明け渡すことは、為信の生涯そのものを否定する裏切り行為に他ならなかった。彼の「断固反対」という諫言は、現藩主である信枚には直接表明しにくい「幕府への反論」を、自らが「創業の老臣」という誰からも憚られることのない立場を盾に代弁したものであった。それは、藩の存亡をかけた綱則の最後の奉公であり、彼の忠誠心の究極の発露であった。この逸話は、兼平綱則が単なる家臣ではなく、津軽藩の「魂の守護者」であったことを雄弁に物語っている。

第四章:一族の栄光と悲劇 ― 船橋騒動と嫡流の断絶

兼平家の隆盛

綱則が築いた礎の上で、兼平一族は栄華を極める。綱則の孫にあたる兼平信孝(通称:伊豆)は、祖父の功績もあって順調に家督を継ぎ、当初1,200石を知行した。その後、さらに500石を加増されて家老職に就任し、ついには藩主一門にのみ許される「津軽」の姓を名乗ることまで許された 8 。これは、兼平家が津軽藩において最高位の家格に達したことを意味し、一族の栄光の頂点であった。

「船橋騒動」の勃発と譜代の意地

しかし、その栄光は長くは続かなかった。3代藩主・津軽信義の時代、藩を揺るがす大騒動が勃発する。「船橋騒動」である。

信義は江戸で生まれ育ち、その気性は激しく、酒乱や不行跡も伝えられる人物であった 23 。彼は、自らの乳母の夫であった新参者の船橋半左衛門を異常なまでに寵愛し、藩政の中枢に据えた。これが、為信の代から仕える譜代家臣団との間に深刻な対立を生んだ 24 。

この譜代家臣団の筆頭として、船橋一派の専横に敢然と立ち向かったのが、兼平信孝であった。彼は同じく譜代の重臣である乳井建定らと共に、船橋一派の罷免を要求。藩主・信義がこれに応じないと見るや、江戸の町屋に立てこもり、幕府に直訴するという強硬手段に打って出たのである 26 。これは、藩の恥を外部に晒すことをも厭わない、まさに最後の手段であった。

幕府の裁定と一族の末路

寛永13年(1636年)、この騒動に対して幕府の裁定が下る。結果は「喧嘩両成敗」であった 27 。幕府は、船橋派と兼平ら譜代派のどちらが正しかったのかという理非を問うのではなく、藩内の統制を著しく乱し、あまつさえ幕府をその争いに巻き込んだこと自体を断罪したのである。

この裁定は、一つの時代の終わりを象徴する出来事であった。譜代家臣団からすれば、主君の寵臣の非を正そうとするのは忠義の行動であったかもしれない。しかし、絶対的な中央権力として天下に君臨する江戸幕府から見れば、家臣が徒党を組んで藩主の方針に公然と逆らい、幕府に直訴する行為は、幕藩体制の根幹を揺るがしかねない「越権行為」であり、断じて許されるものではなかった。戦国の遺風が残る地方大名の「自力救済」的な行動を幕府は認めず、天下の泰平と秩序の維持を最優先したのである 28 。

この非情な裁定の結果、騒動の首謀者と見なされた兼平信孝は、長州萩藩の支藩である長府藩主・毛利秀元預かりの身となり、遠い配流の地でその生涯を閉じた 8 。これにより、初代・綱則から続いた兼平家の嫡流は、悲劇的な形で断絶することとなった。

第五章:兼平家の再興と後代

家名の復活と功績の証

嫡流は、船橋騒動という政治の荒波の中で無残に断絶した。しかし、兼平家の血脈が津軽の地から完全に消え去ることはなかった。騒動後、綱則の末子であった源八が家名を継ぐことを許され、兼平家は再興されたのである 8 。

一族の当主が幕府の厳しい裁定によって処罰され、家が断絶の危機に瀕したにもかかわらず、藩がその家名の復活を認めたという事実は、極めて重要である。これは、初代・綱則が津軽藩の創業期に遺した功績がいかに絶大であり、藩としてその功臣の血を絶やすことは忍びないという強い意志があったことの何よりの証左である。たとえ時代の論理が一族を没落させようとも、創業の功績はそれを乗り越えて記憶され、尊重されたのである。

江戸時代の兼平家

再興後の兼平家は、弘前藩の分限帳や家中差紙といった藩の公式記録の中に、その名を連ね続けている 30 。石高や役職は時代によって変動したであろうが、津軽藩士として幕末まで存続し、藩政の一翼を担い続けた。綱則が命がけで守り抜いた津軽の地で、彼の子孫は生き続けたのである。

終章:兼平綱則の歴史的評価

兼平綱則は、津軽為信という稀代の風雲児の野望を現実に変えるために、軍事・政治の両面で決定的な役割を果たした、まぎれもない「創業の功臣」であった。彼の武功なくして津軽統一は成らず、彼の政治的安定感なくして為信の支配体制は盤石たり得なかったであろう。

彼はまた、激動の時代を生き抜くための優れた政治家でもあった。大浦三老の中で唯一、猜疑心の強い主君の下で天寿を全うし、一族を藩内随一の家格にまで押し上げたその生涯は、彼の処世術と忠誠心の絶妙なバランス感覚を物語っている。

そして何よりも、兼平綱則とその一族の物語は、日本史の大きな転換点を映し出す鏡である。綱則自身は、戦国時代の価値観、すなわち「創業の地を守り抜く」という忠義を貫いてその名声を最高潮に高めた。一方で、その孫・信孝は、近世・幕藩体制下の新しい時代の論理、すなわち「中央の秩序維持」の前に、旧来の忠義の形を貫こうとして没落した。この鮮やかな対比は、兼平一族の物語が、単なる一個人の伝記に留まらず、戦国の実力主義の時代から、幕府の権威が隅々まで及ぶ秩序の時代へと、日本社会が大きく変容していく様を凝縮して見せてくれることを示している。兼平綱則は、まさに二つの時代を繋ぐ「架け橋」として、津軽の、そして日本の歴史にその名を刻んだのである。

引用文献

- 津軽為信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E8%BB%BD%E7%82%BA%E4%BF%A1

- 津軽為信は藤原氏と言われていますが - 近世こもんじょ館 https://komonjokan.net/cgi-bin/komon/QandA/QandA_view.cgi?mode=details&code_no=166

- 津軽家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30377/

- 南部家から独立を図り、一代で大名へとのし上がった津軽為信の「辣腕」 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/39930/2

- 兼平綱則 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%BC%E5%B9%B3%E7%B6%B1%E5%89%87

- ゲーム開発の道標(企画から完成まで)その3・ゲームに必要な情報収集をする - note https://note.com/tsukerat_games/n/n7773d2c7a142

- 津轻为信- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%B4%A5%E8%BC%95%E7%82%BA%E4%BF%A1

- 兼平氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%BC%E5%B9%B3%E6%B0%8F

- 分類別【複製】|収蔵品ギャラリー|光信公の館 津軽藩発祥の地 国史跡「種里城跡」 - 鰺ヶ沢町 http://www.town.ajigasawa.lg.jp/mitsunobu/exhibition08_a.html

- 時代・年代別【その他】|収蔵品ギャラリー|光信公の館 津軽藩発祥の地 国史跡「種里城跡」 http://www.town.ajigasawa.lg.jp/mitsunobu/exhibition_time07_a.html

- 【五 東目屋地区の中世城館の特徴】 - ADEAC https://adeac.jp/hirosaki-lib/text-list/d110010/ht030290

- 島口 天 - 高舘心 https://www.kyodokan.com/images/aboutus/kenkyuu_kiyou/no42/no42_04_2.pdf

- 兼平綱則(かねひら つなのり)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%85%BC%E5%B9%B3%E7%B6%B1%E5%89%87-1066644

- 大光寺城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%85%89%E5%AF%BA%E5%9F%8E

- 参加団体2023 | 弘前ねぷたまつり運行情報 https://hirosaki-neputa.com/group-list2023/

- 油川城跡~西田沢・奥内・後潟の地域マップ https://www4.hp-ez.com/hp/hokubumap/page59

- 森岡信元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%B2%A1%E4%BF%A1%E5%85%83

- 小笠原信浄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E4%BF%A1%E6%B5%84

- 津軽藩以前 (1568-1576) - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n3923dj/1/

- 橘氏系人物事典 - 生々流転 橘屋宗兵衛 https://seiseiruten.jimdofree.com/%E6%A9%98%E6%B0%8F%E9%96%A2%E4%BF%82%E7%B3%BB%E5%9B%B3/%E6%A9%98%E6%B0%8F%E7%B3%BB%E4%BA%BA%E7%89%A9%E4%BA%8B%E5%85%B8/

- 徳川 家康とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%BE%B3%E5%B7%9D+%E5%AE%B6%E5%BA%B7

- 兼平信孝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%BC%E5%B9%B3%E4%BF%A1%E5%AD%9D

- 津軽信義 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E8%BB%BD%E4%BF%A1%E7%BE%A9

- 四十年に及ぶ四件の複雑事件藩は疲弊「津軽騒動」 | 歴史の回想のブログ川村一彦 https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202307180016/

- 江戸時代のお家騒動 https://www.library.city.chiba.jp/news/pdf/20180602hanadan.pdf

- 【江戸時代のお家騒動】船橋事件 家臣同士の権力闘争は喧嘩両成敗に - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2020/12/03/180000

- 弘前藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%98%E5%89%8D%E8%97%A9

- 日本史の考え方96「なぜ喧嘩は両成敗なのか」 https://ameblo.jp/rekishikyoshi/entry-12564477781.html

- 喧嘩両成敗法成立の法史上の意義に関する一試論 : 戦国大名武田氏の喧嘩処理を - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/10995/KJ00004858496.pdf

- 家系図作成に役立つ弘前藩士の調べ方 https://kakeizu-sakusei.com/20200508-hirosakihanshi/

- 弘前藩家中差紙(弘前大学附属図書館貴重資料) http://www.ul.hirosaki-u.ac.jp/collection/rare/hirosakihan/

- 陸奥国弘前津軽家文書| 検索結果一覧 - 国文学研究資料館 https://archives.nijl.ac.jp/G000000200300/kind?l1=09.%E8%97%A9%E5%A3%AB&page=2