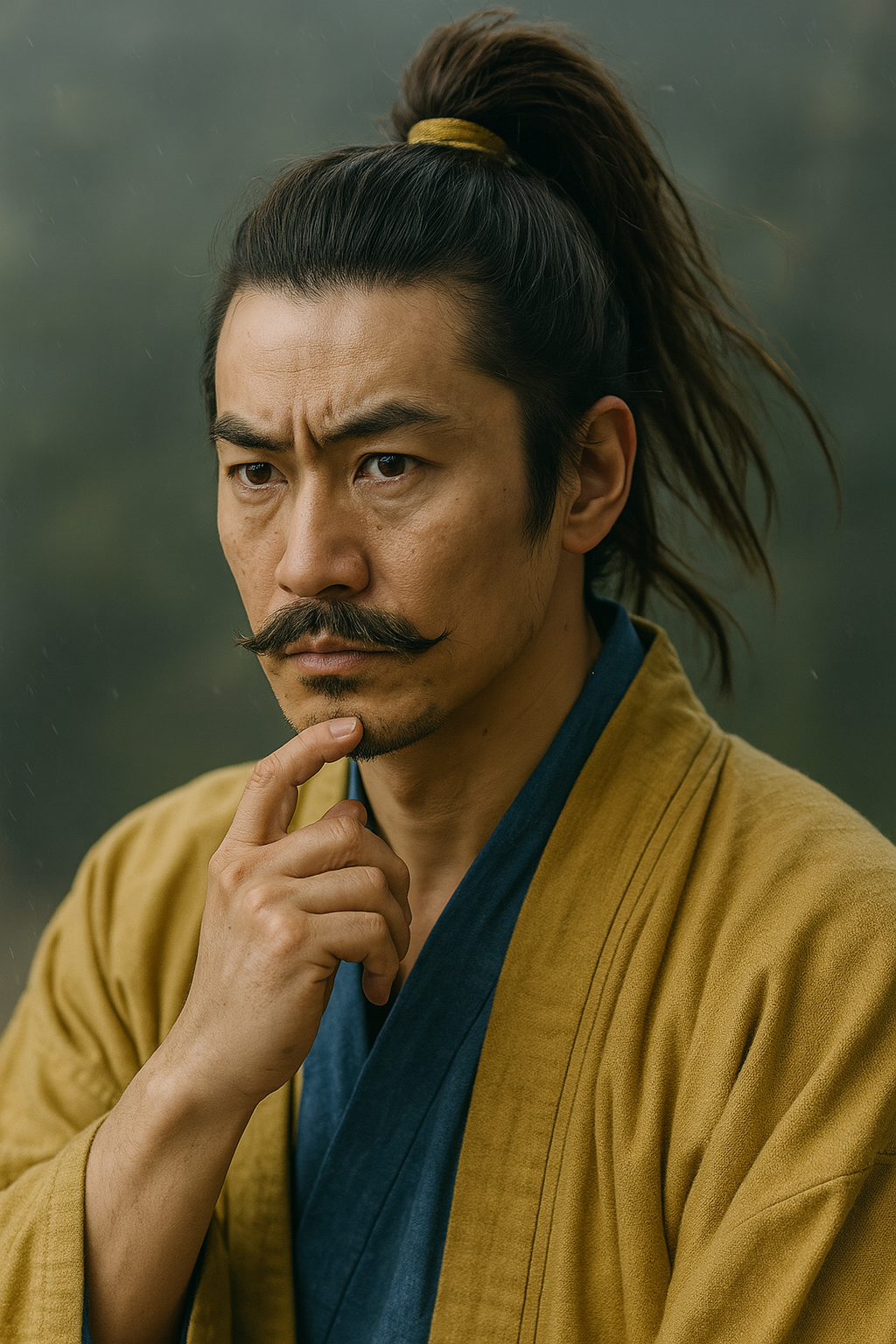

内田実久

内田実久は筑前の戦国大名・秋月氏の宿将。主君・秋月種実を庇護し、休松の戦いで大友軍を撃退。秋月氏の日向移封後も高城の復興に尽力し、高鍋藩家老を務めた。

日本の戦国時代における武将・内田実久に関する調査報告

1. はじめに

本報告書は、日本の戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将、内田実久(うちださねひさ)について、現存する資料に基づき、その生涯、事績、家系、そして歴史的背景を詳細に調査し、論じるものである。内田実久は、筑前の戦国大名・秋月氏の宿将として知られ、主君・秋月種実(あきづきたねざね)が窮地に陥った際にはこれを庇護し、休松(やすみまつ)の戦いにおいては大友軍を撃退、種実の旧領回復に大きく貢献したと伝えられる。また、隠居後は荒廃した高城(たかじょう)の復興に尽力したともされる。

これらの一般的に知られる情報に加え、本報告では、内田実久の具体的な生没年、家族構成、秋月家における地位や役割、さらには彼の子孫たちの動向に至るまで、多角的に光を当てることを目的とする。これにより、一人の武将の生涯を通じて、戦国乱世から近世へと移行する時代の武士の生き様や主従関係、そして地方勢力の興亡の一端を明らかにすることを目指す。本報告の記述は、提供された各種文献史料、記録類に依拠するものである。

2. 内田実久の出自と家系

内田実久の人物像を理解する上で、まず彼の生きた時代と家族的背景を把握することが不可欠である。

2.1 生涯の画定:生誕と死没

内田実久の生年は、天文7年(1538年)と記録されている 1 。一方、没年については元和3年(1617年)に80歳で死去したとの記述がある 2 。この没年と享年から逆算すると、生年は確かに天文7年となり、記録の整合性が確認できる。

彼の生涯は、戦国時代後半の群雄割拠の時代から、織豊政権による天下統一、関ヶ原の戦いを経て江戸幕府が成立し、世情が安定に向かう初期の段階までを網羅している。80年という長寿を全うしたことは、当時の平均寿命や武士が常に死と隣り合わせであった状況を鑑みれば特筆すべきであり、彼が多くの歴史的変遷、例えば主家である秋月氏の浮沈、豊臣秀吉による九州平定、そしてそれに伴う秋月氏の日向国への移封といった大きな出来事を目撃し、それらに巧みに適応しながら生き抜いたことを示唆している。この長寿と適応力があったからこそ、秋月氏が筑前から日向高鍋(たかなべ)へ移封された後も、新体制下で家老として藩政に関与し続けることができたと考えられる。

2.2 家族構成

内田実久の家族関係については、以下の点が明らかになっている。

兄弟:

実久には内田壱岐守(いきのかみ)という兄がいた 2。この壱岐守は毛利氏の家臣であったとされ 2、実久は弟にあたる。兄弟がそれぞれ異なる有力大名に仕えるという事例は、戦国時代の武家において、家の存続と勢力拡大、あるいはリスク分散のための戦略としてしばしば見られる形態である。壱岐守が毛利氏に、実久が秋月氏に仕えた背景には、当時の九州における毛利氏と秋月氏が、大友氏という共通の敵に対してしばしば連携関係にあったことが影響している可能性も考えられる。

子息:

実久には多くの子がいたことが記録されている 2。

- 長男:彦太郎(ひこたろう)。天正14年(1587年)、島津氏による豊後侵攻の一環として行われた岩屋城の戦いにおいて戦死した 2 。この戦いは、大友方の高橋紹運(たかはしじょううん)が玉砕したことで知られ、秋月氏は島津方として参陣していた。

- 次男:四郎右衛門(しろうえもん)。長兄・彦太郎の戦死により、内田家の家督を相続した 2 。

- 三男:仁右衛門(にえもん) 2 。

- その他:萱島善右衛門(かやしまぜんえもん)、板浪帯刀(いたなみたてわき)の名が見える 2 。

- 六男:白井種盛(しらいたねもり)。白井氏の養子となり、後に日向高鍋藩の家老として藩政に大きな影響力を持つことになる 2 。その詳細は後述する(6. 子孫たちの動向)。

- 七男:秋月種正(あきづきたねまさ)。秋月姓を名乗っていることから、主家である秋月氏との間に特別な関係があったことが推察される 2 。これは、実久の秋月家への忠誠と貢献が高く評価された証左であるか、あるいは何らかの縁戚関係に基づいたものかもしれない。

以下に、内田実久の略年譜と主要な関係人物を示す。

表1:内田実久 略年譜

|

年代(西暦) |

年齢 |

出来事・役職など |

典拠 |

|

天文7年(1538年) |

1歳 |

生誕 |

1 |

|

永禄10年(1567年) |

30歳 |

休松の戦いに秋月方として参戦、大友軍撃退に貢献(推定) |

6 |

|

天正14年(1587年) |

50歳 |

長男・彦太郎、岩屋城の戦いで戦死 |

2 |

|

時期不詳 |

― |

筑前左右良岳城主、日向新納院高城主、秋月氏家老、高鍋藩家老を歴任 |

2 |

|

元和3年(1617年) |

80歳 |

死去 |

2 |

表2:内田実久 関係人物一覧

|

関係 |

氏名 |

備考 |

典拠 |

|

主君 |

秋月種実 |

筑前の戦国大名、後に日向高鍋藩初代藩主 |

(各所) |

|

兄 |

内田壱岐守 |

毛利家臣 |

2 |

|

長男 |

彦太郎 |

岩屋城の戦いで戦死 |

2 |

|

次男 |

四郎右衛門 |

家督相続 |

2 |

|

三男 |

仁右衛門 |

|

2 |

|

子 |

萱島善右衛門 |

|

2 |

|

子 |

板浪帯刀 |

|

2 |

|

六男 |

白井種盛 |

白井氏養子、高鍋藩家老 |

3 |

|

七男 |

秋月種正 |

秋月姓を名乗る |

3 |

3. 秋月家における内田実久

内田実久の生涯は、秋月氏への奉公に貫かれていた。その家中における彼の地位と役割は、秋月氏の歴史を語る上で看過できない。

3.1 秋月家への仕官と初期の地位

内田実久が秋月氏に仕え始めた正確な時期は、現存する資料からは特定できない。しかし、彼は秋月氏の「宿将(しゅくしょう)の一人」と称されていることから 2 、古くから秋月家に仕え、多くの軍功を重ねた経験豊富な重臣であったことが強く推察される。「宿将」という呼称は、単に年功を積んだ家臣というだけでなく、軍事的経験が豊かで主君からの信頼も厚く、家中の柱石と目される武将に与えられることが多い。実久がこの地位にあったことは、彼が主君・秋月種実にとって不可欠な存在であったことを示している。

さらに、実久は秋月氏の「家老(かろう)」を務め、同時に「筑前左右良岳城主(ちくぜんさわらだけじょうしゅ)」を歴任したと記録されている 2 。家老は藩(あるいは大名家)の最高幹部職であり、軍事のみならず領国経営全般に関与する立場である。左右良岳城は、秋月氏の本拠地であった筑前国(現在の福岡県中部・西部)における支城の一つと考えられ、その城主に任じられたことは、実久が秋月氏の筑前支配体制において、軍事・行政の両面で重要な役割を担っていたことを意味する。城主としての経験は、後に彼が日向国の高城主として活動し、さらにはその復興に尽力したとされる素養を育んだ可能性がある。

3.2 主君・秋月種実の危機と実久の忠節

内田実久の秋月家における重要性を象徴する逸話として、主君・秋月種実が大友氏に敗れて逃れてきた際にこれを匿ったというものがある(ユーザー様ご提供情報)。この時期の秋月氏は、豊後の大友宗麟(おおともそうりん)の強大な勢力に圧迫され、まさに存亡の危機に瀕していた。秋月種実自身、父・秋月文種(ふみたね)と兄・晴種(はるたね)を大友氏との戦いで失い、一時毛利氏を頼って亡命した後、その支援を得て旧領回復を目指すという苦難の道を歩んでいた 7 。実久が種実を匿ったのが、この亡命時期なのか、あるいは旧領回復後の大友氏との絶え間ない抗争の中での出来事なのか、具体的な時期の特定は今後の研究課題であるが、いずれにせよ主君が極めて困難な状況にあったことは間違いない。

主家が劣勢にある際にこそ、家臣の真価が問われる。実久が危険を顧みずに種実を保護した行為は、単なる主従関係を超えた、深い個人的な信頼関係の存在をも物語っている。このような逆境における忠誠心の篤さが、後の実久の秋月家中における不動の地位を築く大きな要因となったと考えられる。秋月種実にとって、内田実久は最も信頼に足る家臣の一人であり、その後の重要な局面で彼を重用する背景となったことは想像に難くない。

4. 休松の戦いと内田実久の武功

内田実久の武名を知らしめた代表的な戦いが、休松の戦いである。この戦いは、秋月氏の歴史における重要な転換点の一つであった。

4.1 合戦の背景:大友氏と秋月氏の対立

休松の戦いの直接的な原因は、永禄10年(1567年)、大友氏の有力重臣であった筑前宝満城(ほうまんじょう)の高橋鑑種(たかはしあきたね)が、主君である大友宗麟に対して反旗を翻したことに端を発する 9 。この時、秋月種実が高橋鑑種の動きに同調し、大友宗麟に対して兵を挙げたのである。これに激怒した宗麟は、2万余と号する大軍を編成し、秋月氏討伐のためにその本拠地である筑前秋月へと侵攻した 9 。

この時期、九州北部は豊後の大友氏、肥前の龍造寺氏、そして薩摩の島津氏といった大勢力が覇権を争い、その間で秋月氏のような国人領主たちは、ある時は従属し、ある時は離反を繰り返しながら生き残りを図っていた。特に大友氏は、永禄年間を通じて九州北部で最大の勢力を誇っており、秋月氏とは長年にわたり緊張関係にあった。天正6年(1578年)に大友氏が日向国の耳川(みみかわ)の戦いで島津氏に歴史的な大敗を喫すると、その求心力は大きく低下し、筑前・豊前地方の国人領主たちの離反が相次ぐことになる 10 。休松の戦いはこの耳川の戦いよりも前の出来事であるが、九州の複雑な勢力図の中で、秋月氏が大友氏の支配に抵抗し、自立を目指す動きの一環として位置づけられる。

4.2 休松の戦い(現在の朝倉市柿原付近)における経過

永禄10年(1567年)9月、秋月領に侵攻した大友軍に対し、秋月勢は果敢に防戦した。そして、休松(現在の福岡県朝倉市柿原付近)に本陣を構えていた大友軍に対し、奇襲攻撃を敢行し、これを見事に成功させて大友軍を撃退したとされている 9 。

この戦いにおける内田実久の具体的な役割については、ユーザー様ご提供情報に「大友軍を撃退」とあり、また、資料 6 の「休松の戦い」の項目では、秋月方の主要な将帥の一人として「内田実久」の名が明確に挙げられている。このことから、実久が秋月軍の中核としてこの重要な戦いに参画し、勝利に貢献したことは確実視される。

一方で、留意すべき点として、一部の資料 6 には、「内田鎮家(うちだしげいえ)」という名の武将が、この休松の戦いで大友方の戸次鑑連(べっきあきつら、後の立花道雪)の部隊に所属し、鑑連が用いた戦術(後詰の軍旗を偽って掲げさせ、あたかも援軍が到着したかのように見せかけて秋月軍を動揺させる策)に関与したとの記述が見られる。この内田鎮家は、肥後国衆・相良氏の庶流で、戸次氏に仕え、主君である大友義鎮(宗麟)から偏諱(へんき、主君の名前の一字を与えられること)を受けている人物である 11 。

これらの情報を総合すると、休松の戦いには、秋月方の将としての内田実久と、大友方の将としての内田鎮家という、同姓の武将が敵味方に分かれて参戦していた可能性が高い。戦国時代において、同族や同姓の者が異なる勢力に属して戦うことは決して珍しいことではなかった。内田実久の具体的な戦術や率いた部隊の動きに関する詳細な記録は、提供された資料からは見出すことができないものの、秋月軍の奇襲作戦の立案や実行部隊の指揮など、勝利に繋がる重要な役割を担ったと推測される。

この秋月方が寡兵をもって大友の大軍を破ったとされる休松の戦いの勝利は、当時まだ若年であった秋月種実の名声を近隣に轟かせ、その武名を大いに高める結果となった 9 。同時に、この作戦を支えた内田実久ら宿将たちの評価も一層高まったに違いない。

4.3 秋月種実の旧領回復への貢献

休松の戦いでの勝利は、秋月氏にとって一時的な勢力回復以上の意味を持った。この戦いの後、秋月種実は大友宗麟と和睦し、一時的にその従属下に入ることになるが、天正6年(1578年)の耳川の戦いで大友氏の勢威が大きく後退すると、種実は再び反大友の旗幟を鮮明にし、失われた旧領の回復を目指して各地で合戦を繰り広げることになる 9 。

この秋月種実による旧領回復の過程において、内田実久が宿将として、また信頼の厚い重臣として、軍事面で種実を支え続けたことは想像に難くない。具体的な戦いや戦略に関する資料は乏しいものの 13 、種実の覇業を補佐する上で、実久の武勇と経験が不可欠であったことは明らかである。休松の戦いでの勝利は、その後の旧領回復への大きな足掛かりとなったと言えよう。

5. 晩年と高城の統治・復興

内田実久の活動は、筑前における軍事行動に留まらず、秋月氏の新たな拠点となった日向国においても重要な役割を果たした。

5.1 日向国新納院高城主としての活動

内田実久は、「日向新納院高城主(ひゅうがにいないたかじょうしゅ)」を歴任したと記録されている 2 。この高城は、日向国(現在の宮崎県)における戦略的に重要な城であり、古くから島津氏、伊東氏、そして大友氏といった有力大名による争奪の的となってきた歴史を持つ。

秋月氏が日向国高鍋に3万石で移封されたのは、天正15年(1587年)の豊臣秀吉による九州平定の結果である 4 。実久がこの新納院高城の城主となったのが、この秋月氏の移封後、日向における新たな支配体制下においてなのか、あるいはそれ以前の何らかの経緯によるものなのか、正確な時期の特定は今後の課題であるが、いずれにせよ重要な拠点であったことに変わりはない。新納院高城は、秋月氏の本拠地となる高鍋の北方に位置し、特に北からの脅威に対する国境防衛の要となる城であった。このような重要拠点の城主に、長年にわたり秋月氏に仕え、数々の功績を挙げてきた実久が任じられたことは、彼の武略と統治能力が主君・秋月種実から高く評価されていたことを明確に示している。秋月氏が未だ馴染みの薄い新たな領地である日向国で支配基盤を確立していく過程において、実久のような経験豊富で信頼の置ける宿将が、前線あるいは重要拠点の守りにつくことは、領国経営の安定化に不可欠であったと言えよう。

5.2 隠居と荒廃した高城の復興

ユーザー様ご提供情報によれば、内田実久は隠居後に「荒廃した高城の復興に尽力した」とされている。この「高城」が前述の日向新納院高城を指すのであれば、長年の戦乱等によって荒廃した城郭施設およびその城下町の再建に、隠居の身でありながらも指導的な立場で関与したことを意味する。

提供された資料の中には、実久による具体的な高城復興事業の内容やその詳細を記したものは見当たらない 15 。しかしながら、長年城主としての経験を積み、地域の事情にも通じていたであろう実久が、その知識、経験、そして影響力をもって、主家の新たな領地における重要拠点の復興に関わることは十分に考えられることである。もしこの復興事業が事実であれば、実久が単なる戦場での武勇に優れた武人であっただけでなく、領民の生活基盤の再建や地域社会の復興にも目を向けることのできる、為政者としての優れた側面をも持ち合わせていたことを強く示唆する。隠居後もなお影響力を保持し、藩政(あるいは地域行政)に何らかの形で関与し続けた可能性があり、これは彼の長寿 2 とも関連してくる。彼の豊富な経験と深い知識は、秋月氏が高鍋藩として新たな土地でその基盤を固めていく上で、極めて貴重なものであったに違いない。

5.3 高鍋藩家老としての役割

資料 2 は、内田実久の役職として「高鍋藩家老」とも記録している。これは、秋月氏が九州平定後に日向国高鍋に3万石で封じられ、高鍋藩を立藩した後の役職であると考えられる。戦国時代の宿将、城主としての立場から、近世大名家である高鍋藩の家老へと、実久の役割が移行したことを示している。この事実は、彼が戦国乱世から江戸時代の新たな統治体制へと変わる時代の大きな変化に対応し、その能力を新体制下でも発揮し続けたことを意味する。家老として、初代藩主・秋月種実(後に種長と改名)を補佐し、藩政全般に関与したと推測される。特に、成立間もない高鍋藩の初期における統治基盤の確立や制度整備において、彼の長年の経験が大いに生かされた可能性が高い。これは、後に彼の子である白井種盛が高鍋藩家老として藩政に大きな影響力を持つに至る素地とも関連しているかもしれない。

6. 子孫たちの動向

内田実久の死後、彼の子孫たちは秋月家(高鍋藩)においてそれぞれ異なる道を歩んだ。特に六男・白井種盛の活動は、高鍋藩の歴史において注目される。

6.1 六男・白井種盛の生涯と高鍋藩での活動

内田実久の六男として生まれた種盛は、白井氏の養子となり、白井権之助種盛と名乗った 2 。彼は天正9年(1582年)に生まれ、寛永20年(1643年)に没している 5 。種盛は父・実久同様、日向高鍋藩の家老を務めたが、その手法は父とは大きく異なっていた。

高鍋藩の二代藩主・秋月種春(たねはる)が幼少で家督を相続し、かつ江戸に常駐することを幕府から命じられていた時期、種盛は藩内において徐々に権力を掌握し、自らの地位を脅かす可能性のある政敵を次々と排除していったとされる 5 。

- 慶長19年(1614年)10月、種盛はまず、藩主・種春の実父である秋月種貞(たねさだ、初代藩主・種長の弟)の附家老であった坂田五郎左衛門を、藩命と偽り、坂田と同じ種貞派であった甥の内田吉左衛門(実久の次男・四郎右衛門の嫡男)を討手としてこれを討たせた。

- 次いで元和2年(1616年)、その内田吉左衛門の過去の悪事が露見したとして、国光原(現在の宮崎県児湯郡川南町)に隠棲していた吉左衛門を、種盛は実兄である萱島善右衛門(実久の子)を検使として派遣し切腹させ、さらに吉左衛門の幼い子供4人も殺害した。

- さらに翌元和3年(1617年)6月、秋月種実(初代藩主・種長の実父、この時点では既に隠居か故人)の娘婿であった板浪清左衛門長常(いたなみきよざえもんながつね、実久の子である板浪帯刀の一族か、あるいは同一人物の可能性もある)に不義の行いがあったと称し、高鍋藩士の約半数を動員して長常の邸(城塞のような構えであったという)を攻撃し、長常とその妻子ら一族36名を討ち取った。

これらの苛烈な手段による政敵排除や、藩内の他の重臣たちの病死などが重なり、白井種盛は藩の実権を完全に掌握し、その後は嫡男である白井種重と共に藩内で専横を極めたと評されている 5 。

父である内田実久が、主家への忠誠と武功によってその名を知られたのに対し、息子である白井種盛は、藩内での権力闘争と強権的な手法によって歴史に名を残すことになった。この父子の対比は、戦国時代から江戸時代初期への移行期における武士の生き方や価値観の変化を反映しているのか、あるいは単に個人の資質の違いによるものなのか、興味深い問いを投げかける。注目すべきは、内田実久の死没年が元和3年(1617年)であり、白井種盛による板浪氏一族討伐も同年である点である。父・実久の死が、種盛の一連の行動を加速させる何らかの一因となった可能性も否定できない。実久が築き上げた家名や影響力が、良くも悪くも息子・種盛の権力掌握の過程に影響を与えたことも考えられる。

6.2 その他の子息について

内田実久の他の子息たちも、それぞれ異なる運命を辿った。

- 長男・彦太郎は、天正14年(1587年)の岩屋城の戦いで若くして戦死した 2 。

- 次男・四郎右衛門は内田家の家督を継いだが、その嫡男である吉左衛門は、叔父にあたる白井種盛によって謀殺されるという悲劇に見舞われた 2 。これにより、実久の直系嫡流の家系は大きな打撃を受けた可能性がある。

- 七男・秋月種正は、秋月姓を名乗ることを許されており 3 、主家である秋月家との間に深い関係が継続したことがうかがえるが、その具体的な活動については現在の資料からは詳らかではない。

- 萱島善右衛門は、実の弟である白井種盛の命令により、自身の甥である内田吉左衛門の自刃に際して検使を務めるという、極めて辛い役割を担わされたことになる 5 。

以下に、内田実久とその主要な子息たちの役職や活動を比較する形で示す。

表3:内田実久とその子息の役職・活動比較

|

人物名 |

関係 |

主要役職・活動 |

特記事項 |

典拠 |

|

内田実久 |

本人 |

秋月氏宿将、家老、筑前左右良岳城主、日向新納院高城主、高鍋藩家老。休松の戦いで活躍、高城復興に尽力(伝)。 |

元和3年(1617年)没、享年80。 |

1 |

|

内田彦太郎 |

長男 |

|

天正14年(1587年)岩屋城の戦いで戦死。 |

2 |

|

内田四郎右衛門 |

次男 |

内田家家督相続。 |

子・吉左衛門は白井種盛により殺害される。 |

2 |

|

白井種盛 |

六男 |

高鍋藩家老。藩政を掌握し権勢を振るう。 |

慶長・元和年間に政敵を多数排除。寛永20年(1643年)没。 |

5 |

|

秋月種正 |

七男 |

秋月姓を名乗る。 |

詳細な活動は不明。 |

3 |

|

萱島善右衛門 |

子 |

|

白井種盛の命で甥・内田吉左衛門自刃の検使を務める。 |

5 |

この表からも、内田実久の一族が、秋月氏(高鍋藩)の歴史の中で、ある者は忠勤に励み、ある者は権力の中枢で暗躍し、またある者は悲劇的な最期を遂げるなど、多様な運命を辿ったことがうかがえる。

7. 内田実久の評価と歴史的意義

内田実久の生涯を振り返るとき、秋月家における彼の重要性と、戦国武将としての総合的な評価が浮かび上がる。

7.1 秋月家における内田実久の重要性

内田実久は、秋月種実が最も困難な状況にあった時期から、旧領を回復し勢力を拡大していく過程、そして豊臣政権下での九州平定による日向への移封と高鍋藩の設立に至るまで、一貫して宿将・家老として主家を支え続けた。その功績は計り知れない。単に戦場での武功のみならず、左右良岳城主や日向新納院高城主としての統治能力、さらには隠居後と伝えられる高城復興への尽力(ユーザー様ご提供情報)など、多岐にわたる分野で秋月氏に貢献した。

戦国時代の激しい動乱期において、秋月氏が滅亡の危機を乗り越え、近世大名として幕末まで存続できた背景には、主君・秋月種実自身の優れた器量と共に、内田実久のような忠実かつ有能な家臣団の存在が不可欠であった。実久は、その筆頭格の一人と評価することができよう。彼の存在は、単に一代の功臣に留まらず、その子孫たち、特に六男・白井種盛や七男・秋月種正も高鍋藩において重要な位置を占めたことから、内田家(あるいはそこから分かれた家)が秋月氏の歴史に長期的な影響を与えたと言える。

7.2 戦国武将としての総合的な評価

内田実久は、80年の長寿を保ち、戦場での武勇、城の守備と統治、そして近世大名家の家老としての藩政への参与と、時代の変化に対応しながら多様な役割を果たした稀有な武将であった。特に、主君への忠誠心が篤く、主家が逆境にある際にこそその真価を発揮した点は、戦国武将の理想像の一つとも重なる。

一方で、彼の子である白井種盛が藩政を掌握する過程で見せた冷徹な権力闘争は、父・実久の清廉なイメージとは対照的であり、一族の歴史が持つ複雑な側面を示している。

提供された資料からは、残念ながら内田実久自身の具体的な逸話や詳細な人となりを伝えるものは少ない 17 。そのため、彼の人物像は主に役職の変遷や客観的な功績から推測される部分が大きい。今後、秋月氏や高鍋藩に関する未調査の史料、例えば高鍋藩の公式記録である「本藩実録」 2 や、その他の「秋月家文書」 4 などが新たに発見・分析されることがあれば、内田実久のより詳細で多面的な実像が明らかになる可能性も残されている。

8. おわりに

本報告では、戦国時代から江戸時代初期にかけて秋月氏に仕えた武将・内田実久について、現存する資料を基にその生涯と事績を概観した。彼は、秋月氏の興亡の歴史と深く関わり、武勇、統率力、そして統治能力をもって主家を支え続けた重要な家臣であった。主君・秋月種実の苦難の時代を支え、休松の戦いでの勝利に貢献し、日向移封後は新領地の安定にも寄与したと考えられる。

内田実久の生涯は、戦国乱世から近世へと移行する激動の時代を生きた地方武士の生き様、主従関係のあり方、そして一族の存続戦略などを考察する上で、多くの示唆に富む事例を提供してくれる。彼自身の詳細な人物像については未だ不明な点も多いが、その功績は秋月氏の歴史、ひいては九州の戦国史において確かな足跡を残していると言えよう。

今後の研究においては、高鍋藩政史料や関連する古文書のさらなる発掘と精密な分析が期待される。それによって、内田実久という一人の武将、そして彼が生きた時代のより深い理解へと繋がるであろう。

引用文献

- Category:1538年生 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/Category:1538%E5%B9%B4%E7%94%9F

- 内田実久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E7%94%B0%E5%AE%9F%E4%B9%85

- 秋月氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E6%B0%8F

- 秋月氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E6%B0%8F

- 白井種盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E4%BA%95%E7%A8%AE%E7%9B%9B

- 休松の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%91%E6%9D%BE%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 秋月種実 『大友なんて大っ嫌い!』復讐に燃えた武将、いったいどこで間違った? - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=wDzNaeaVPkE

- 戦国大名 秋月氏の時代 - 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1370502701571/files/akizuki_sengoku02.pdf

- ふるさと人物誌25 戦国時代を翔けた 「秋月 種実」(あきづき たね ... https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1297062967917/index.html

- 筑豊戦国戦記 穂波表(潤野原)の戦い https://chikuhoroman.com/2024/12/07/honami-war/

- 内田鎮家とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%86%85%E7%94%B0%E9%8E%AE%E5%AE%B6

- 内田鎮並 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E7%94%B0%E9%8E%AE%E4%B8%A6

- 秋月家から見た九州の歴史 - シニアネット久留米 http://snk.or.jp/cda/akiduki.pdf

- 古代中世編年史料 http://www.tt.rim.or.jp/~kuwano/senju/page002.html

- サ - 埼玉苗字辞典 http://saitama-myouji.my.coocan.jp/2-5sa.html

- 第71回全国高等学校スケート競技・ アイスホッケー競技選手権大会 - 青森県スケート連盟 http://aomoriskate.ec-net.jp/71skateinterhigh2022/program.pdf

- 武士神格化一覧・稿 : 下・西日本編 - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1551331/48_pa001.pdf

- 高鍋の歴史と文化 https://www.town.takanabe.lg.jp/soshiki/chiikiseisaku/7/3/341.html

- 近世高鍋藩の祈願・祈禱と神楽 - 國學院大學学術情報リポジトリ https://k-rain.repo.nii.ac.jp/record/2000490/files/higashiajia_10_001.pdf

- 米沢藩の財政改革と上杉鷹山 https://kurume.repo.nii.ac.jp/record/456/files/keisya58_1-2_21-49.pdf

- 高鍋町の文化財 第八集 https://www.town.takanabe.lg.jp/material/files/group/17/8_sennken.pdf

- 高鍋の史跡 https://www.town.takanabe.lg.jp/material/files/group/17/5_shiseki.pdf

- 高鍋城 [1/2] 上杉鷹山の出身地、日向高鍋藩庁のお城。 - 城めぐりチャンネル https://akiou.wordpress.com/2016/01/13/takanabe/

- 農業と農民のくらし - などは、幕藩時代の為政者の農民に対する考えをよくあらわしている。 - 佐賀藩では百姓一揆のような - 佐賀市 https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/usefiles/downloads/s34631_20130124125737.pdf

- 市役所関連施設でのロケ撮影実績 - 国立市 https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept05/Div01/Sec02/gyomu/kankou_ivent/1507695667268.html

- 高橋紹運とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%AB%98%E6%A9%8B%E7%B4%B9%E9%81%8B

- 立花道雪 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E8%8A%B1%E9%81%93%E9%9B%AA

- 高橋紹運 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A9%8B%E7%B4%B9%E9%81%8B

- 昭和11年 8 新穂家文書 原 本 写 本 7 明治時代 (初 期) https://www2.lib.pref.miyazaki.lg.jp/?action=common_download_main&upload_id=3894

- 秋月種長(あきづき たねなが) 拙者の履歴書 Vol.129~乱世を渡る知略の舵~|デジタル城下町 https://note.com/digitaljokers/n/nd9b9e726c336