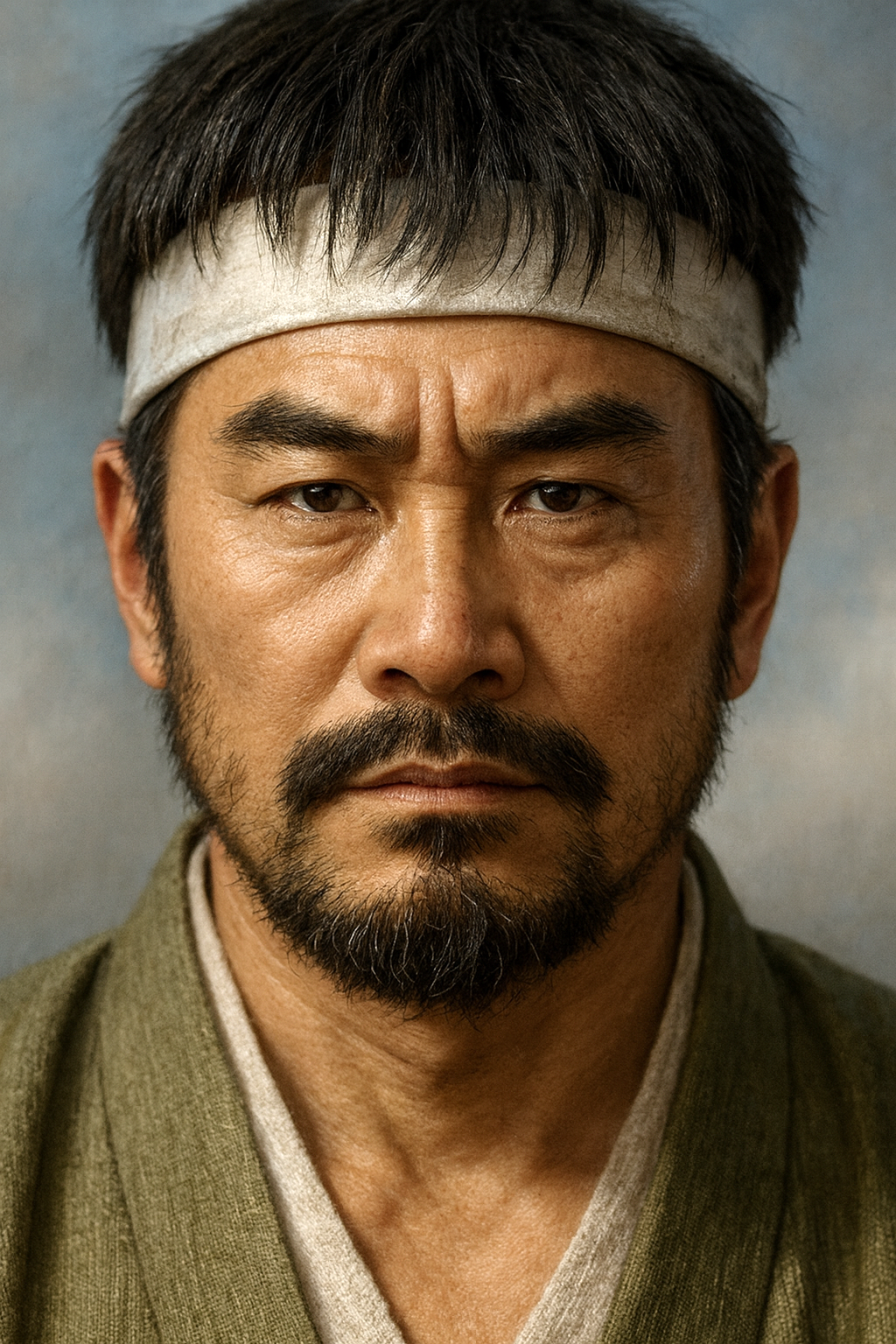

内藤康行

内藤康行は後北条氏の家臣で津久井城主。北条氏康から偏諱を受け、津久井衆筆頭として津久井城を守った。小田原征伐で津久井城は開城し、康行は高野山へ蟄居した北条氏直に随行。その後、加賀藩士として再興した。

戦国武将・内藤康行の実像:後北条氏の西辺を守った津久井城主の生涯

序論:相模の要衝を守りし武将、内藤康行

戦国時代、関東に覇を唱えた後北条氏は、その広大な領国を維持するために、緻密な支配体制を構築した。その根幹をなしたのが、本城である小田原城を中心に、各地の要衝に配置された支城群である。この「支城網」は、敵対勢力に対する防衛線であると同時に、地域統治の拠点でもあった。特に、西に甲斐武田氏、北に武蔵の上杉氏と境を接する相模国北西部は、後北条氏にとって常に緊張を強いられる最前線であった。この戦略的要衝、津久井の地を守る任を託されたのが、津久井城を拠点とする国人領主、内藤一族である 1 。

本報告書が光を当てる内藤康行(ないとう やすゆき)は、この津久井内藤氏の歴史の中でも、後北条氏との関係が最も緊密であった時代に生きた武将である。彼の名にある「康」の一字は、後北条氏の最盛期を築いた三代目当主・北条氏康から与えられた偏諱(へんき)である可能性が極めて高い 1 。これは、康行の代に内藤氏が後北条氏の支配体制に深く組み込まれ、厚い信頼を得ていたことを物語る何よりの証左と言えよう。

利用者様がご存知の「後北条氏家臣、津久井城主、津久井衆筆頭」といった断片的な情報から一歩踏み込み、本報告書は、錯綜する文献史料の比較検討、近年の目覚ましい考古学的成果、そして後北条氏滅亡後の一族の足跡に関する最新の研究を統合し、「内藤康行」という一人の武将、そして彼が属した「津久井内藤氏」の実像に、多角的かつ徹底的に迫ることを目的とする。

第一章:津久井内藤氏の出自と系譜

内藤康行の人物像を理解するためには、まず彼が属した津久井内藤氏が、いかにしてこの地に根を下ろし、戦国大名・後北条氏の有力家臣としての地位を確立していったのか、その歴史的背景を解明する必要がある。史料に残る記録は断片的かつ錯綜しており、その出自と系譜の解明は容易ではない。

第一節:起源をめぐる諸説と史料上の初見

津久井内藤氏の起源については、いくつかの伝承が存在する。『城山町史』などが紹介する説では、鎌倉幕府の御家人であった内藤氏の一族がその祖であるとしている 4 。これは、戦国期の多くの武家が自らの家系の権威付けのために、名高い鎌倉武士にその出自を求めた例の一つと考えられ、あくまで伝承の域を出ないものと見なすべきであろう。

彼らが津久井の支配者として、歴史の表舞台に確実な姿を現すのは、大永4年(1524年)12月9日付の「内藤大和入道寄進状」という古文書である 1 。この文書は、内藤大和入道(やまとにゅうどう)と名乗る人物が、地域の寺院である光明寺に菜園を寄進したことを記録しており、彼がこの地において土地の寄進を行うだけの権力を持った領主であったことを示している。この「大和入道」こそが、史料で確認できる津久井内藤氏の初代当主と見なされている。

この当時、相模国北部は扇谷上杉氏(おうぎがやつうえすぎし)の勢力下にあり、内藤氏もまた、当初は上杉氏に従う国人領主の一人に過ぎなかったと考えられる 3 。後北条氏の勢力が伊豆・相模へと伸張してくる中で、内藤氏は関東の政治情勢の大きなうねりに飲み込まれていくことになる。

第二節:主家の変遷と確立された系譜

津久井内藤氏の系譜については、複数の史料や伝承が異なる情報を伝えており、研究者の間でも議論が続いてきた。しかし近年の研究では、以下の5代にわたる系譜が最も有力な説として受け入れられている 1 。

初代:大和入道 → 二代:朝行(ともゆき) → 三代:康行(やすゆき) → 四代:綱秀(つなひで) → 五代:直行(なおゆき)

この系譜の変遷、特に当主の名前に用いられた文字は、内藤氏の主家が誰であったかを示す重要な手がかりとなる。二代目・朝行の「朝」の字は、当時の扇谷上杉氏の当主であった上杉朝興(ともおき)からの一字拝領、すなわち偏諱である可能性が高い 4 。これは、朝行の代までは内藤氏が上杉氏の支配下にあったことを強く示唆している。

転機が訪れるのは三代目・康行の代である。彼の名「康行」の「康」は、後北条氏の三代目当主・北条氏康から与えられたものと考えられる 1 。主君の名前の一字を家臣に与える偏諱は、両者の間に強固な主従関係が成立したことを意味する。このことから、康行の時代に津久井内藤氏は扇谷上杉氏から離反し、後北条氏の家臣団に完全に組み込まれたと結論付けられる。この主家の乗り換えは、単なる裏切りではなく、関東における後北条氏の覇権が確立していく過程で、多くの国人領主が経験した生き残りのための戦略的選択であった。永禄2年(1559年)に作成された『小田原衆所領役帳』では、康行の子である綱秀が津久井衆の筆頭として記載されており、この頃には内藤氏が後北条氏の重臣としての地位を不動のものとしていたことがわかる 7 。

一方で、津久井の地には、この主流系譜とは異なる内藤氏の伝承も残されている。山麓にある功雲寺は「内藤景定(かげさだ)」を開基とし、その墓と伝えられる宝篋印塔が現存するほか、「内藤景豊(かげとよ)」という人物の名も史料に見られる 2 。これらの人物と、大和入道を祖とする主流系譜との関係性はいまだ解明されておらず、今後の研究課題となっている 2 。戦国期の地方豪族の歴史が、複数の系統の伝承や記録の中で錯綜する典型的な事例と言えよう。

|

世代 |

主流系譜(近年の研究) |

異説・伝承 |

典拠・関連事項 |

|

初代 |

大和入道 |

- |

大永4年(1524年)「光明寺寄進状」に初見 2 |

|

二代 |

朝行 |

- |

名の「朝」は扇谷上杉氏からの偏諱か 4 |

|

三代 |

康行 |

- |

名の「康」は北条氏康からの偏諱か 1 |

|

四代 |

綱秀 |

- |

名の「綱」は北条氏綱か氏政の偏諱か |

|

五代 |

直行 |

- |

名の「直」は北条氏直からの偏諱か |

|

- |

(関係不明) |

内藤景定 |

功雲寺の開基と伝わる 2 |

|

- |

(関係不明) |

内藤景豊 |

平塚の寺院にも墓の伝承あり 10 |

第二章:後北条氏家臣としての内藤康行

後北条氏の支配体制に組み込まれた内藤康行は、単なる一地方領主にとどまらず、後北条氏の関東支配において極めて重要な役割を担うことになる。彼の活動は軍事・内政の両面に及び、その地位は他の国人領主とは一線を画す、特権的なものであった。

第一節:津久井衆筆頭としての統治

内藤氏は、津久井地域に根差した地侍たちで構成される軍団「津久井衆」を率いる筆頭の立場にあった 11 。その所領規模は、史料によれば1200貫文近くに達しており、これは後北条氏の家臣団の中でも相当な規模であった 13 。この経済力を背景に、有事の際には津久井衆を動員し、後北条軍の一翼を担った。

康行の統治権限の大きさを示すのが、彼が独自の判断で印判状を発給していたという事実である。印判状は、花押(サイン)に代わって印章を用いた公的文書であり、後北条氏の領国では、当主である氏康らがその発給権を掌握し、中央集権的な支配の象徴として用いていた 14 。支城の城主が独自の印判状を用いることは通常許されておらず、康行がこの権限を有していたことは、彼が後北条氏から絶大な信頼を寄せられ、広範な内政裁量権を委ねられていたことを示している。

その具体的な証拠として、相模国大貫中村(現在の神奈川県伊勢原市)の熊野堂に残された棟札(むなふだ)の記録がある。天文17年(1548年)と天文22年(1553年)の棟札には、「地頭藤原朝臣康行」の名が記され、さらに彼の代官として「大野弥三郎」や「大野内膳助行道」といった家臣の名が見える 10 。これは、康行の支配が津久井城周辺に留まらず、より広域に及び、現地の統治を代官に委任するほどの確立された領主権を行使していたことを物語る、極めて貴重な史料である。

第二節:「境目の城」の守将として

内藤康行が担った最も重要な役割は、甲斐国の武田信玄に対する最前線の守将であった 1 。津久井城は、相模と甲斐の国境に位置し、武田軍が小田原を目指して侵攻する際の主要なルート上にあった。特に、後北条氏と武田氏の甲相同盟が破綻した永禄11年(1568年)以降、津久井城の軍事的価値は飛躍的に高まった。

その重要性が最も顕著に表れたのが、永禄12年(1569年)の三増峠(みませとうげ)の戦いである。武田信玄は2万の大軍を率いて小田原城を包囲するも、堅固な守りを前に攻めあぐね、甲斐への撤退を開始した。後北条軍はこれを好機と捉え、三増峠で待ち伏せし、撤退する武田軍を挟撃しようと試みた。この時、津久井城は戦場のすぐ南に位置していたにもかかわらず、内藤康行率いる津久井衆は戦闘に参加することができなかった 1 。

『甲陽軍鑑』などの軍記物によれば、これは信玄の巧みな戦略によるものであった。信玄は、別動隊である小幡信貞らに津久井城を牽制させ、城兵を釘付けにしたのである 16 。内藤勢が出撃すれば背後を突かれ、籠城を続ければ主力決戦に参加できない。この状況は、津久井城の存在自体が、武田軍にとって無視できない戦略的脅威であったことを逆説的に証明している。この戦いの後、後北条氏政は津久井城のさらなる普請(改修工事)を命じており、後北条氏がいかにこの城の防衛能力を重視していたかがうかがえる 17 。

第三節:考古学が明かす津久井城の真価

近年の津久井城跡における発掘調査は、文献史料だけでは知りえなかった内藤氏と津久井城の格式の高さを次々と明らかにしている。

城主の館があったとされる御屋敷曲輪や、城の中枢である本城曲輪からは、「小田原手づくね成形かわらけ」や「小田原かわらけ」と呼ばれる特殊な土器が多数出土している 2 。これらのかわらけは、素焼きの使い捨ての土器であるが、その製法や形状から後北条氏の直轄工房で生産されたものと考えられている。そして重要なのは、これらの特殊なかわらけが、小田原城の中枢部や、北条氏照の八王子城、氏規の韮山城といった、後北条氏の一門が城主を務める最重要拠点からしか発見されていない点である 17 。血縁関係のない国人領主である内藤氏の居城からこれらが出土するという事実は、津久井城が単なる支城ではなく、後北条氏一門の城に匹敵する、極めて高い格式を与えられていたことを考古学的に裏付けている。

さらに、城内の調査では庭園に伴うと考えられる池の遺構も発見されており、城が単なる軍事要塞ではなく、高い文化的機能も備えていたことが示唆される 2 。加えて、御屋敷跡からは金の精錬に用いられたと考えられる坩堝(るつぼ)や、金粒が付着したかわらけなども見つかっている 7 。これは、津久井城内で金生産が行われていた可能性を示唆する画期的な発見であり、津久井城が軍事拠点であると同時に、後北条氏の財政を支える経済拠点としての一面も持っていた可能性を提起している。

これらの事実を総合すると、内藤康行の時代の津久井内藤氏は、単なる有力な被官国人という立場を超え、後北条氏一門に準ずる「擬似一門」とも言うべき、特権的な地位を確立していたと考えられる。軍事、内政、そして格式のいずれにおいても、康行は後北条氏から絶大な信頼と権限を与えられた、特別な存在であったと結論付けられる。

第三章:津久井内藤氏の終焉とその後

内藤康行の時代に最盛期を迎えた津久井内藤氏であったが、その栄華は長くは続かなかった。天正18年(1590年)、天下統一を目指す豊臣秀吉による小田原征伐の嵐が、後北条氏の領国全土を飲み込み、内藤氏の運命もまた、大きく揺さぶられることとなる。

第一節:小田原征伐と津久井城の開城

豊臣秀吉が20万を超える大軍で小田原城を包囲すると、後北条氏は領内の全戦力を小田原城に集結させる総力戦体制を敷いた。この方針に従い、当時の津久井城主であった内藤直行(史料によっては綱秀ともされる)もまた、主君・北条氏直のいる小田原城に駆けつけ、籠城していた 1 。

主を失った津久井城は、老臣や残された津久井衆が守備にあたった。やがて豊臣軍の先鋒、徳川家康の軍勢が津久井方面へ進軍し、本多忠勝、平岩親吉といった徳川の猛将たちが城を包囲した 4 。堅固な山城である津久井城はしばらく持ちこたえたものの、6月23日、後北条氏の重要な支城であった八王子城が、わずか一日で壮絶な落城を遂げたという報が伝わると、城内の士気は大きく揺らいだと推測される。圧倒的な兵力差と、支城網の崩壊という現実を前に、津久井城は大規模な戦闘を経ることなく、6月25日に開城した 4 。これは、無益な犠牲を避けるための、現実的な判断であった。

第二節:「消息不明」説を越えて

小田原城の開城と後北条氏の滅亡後、津久井城主・内藤氏の消息については、長らく「不明」とされてきた 4 。主家と運命を共にした、あるいは歴史の闇に消えていったという解釈が一般的であった。これは、具体的な史料が乏しい中で、滅亡した大名家の家臣の末路として、ある種の滅びの美学と共に語られてきた側面がある。

しかし、近年の研究は、この「消息不明」説を覆す新たな事実を明らかにした。最後の城主であった内藤直行は、降伏した主君・北条氏直に付き従い、紀州・高野山での蟄居生活に同行していたのである 1 。氏直に随行した家臣の名簿の中に、「内藤左近将監直行」の名がはっきりと記されている 22 。主家が滅亡し、多くの家臣が離散する中で、最後まで主君のそばに仕え続けたこの行動は、内藤氏の氏直個人に対する忠誠心の高さを物語っている。

さらに、この内藤直行の出自には注目すべき点がある。彼は綱秀の養子であり、実父は北条氏康の子で、佐野氏へ養子に入った佐野政綱(北条氏堯)であったとする説が有力視されている 22 。これが事実であれば、津久井内藤氏の最後の当主は、後北条氏の血を引く人物であったことになり、内藤氏が後北条氏の中でいかに重要な位置を占めていたかを改めて示している。

第三節:加賀藩士としての再興

高野山での蟄居生活も束の間、翌天正19年(1591年)に北条氏直が病によりこの世を去ると、内藤直行の人生は新たな転機を迎える。主君を失った彼は、「助右衛門直政(すけうえもんなおまさ)」と改名し、新たな仕官の道を探った 22 。

彼はまず豊臣秀次、次いで加賀百万石の藩主・前田利長に仕えることに成功し、四百石の知行を与えられて武士としての家名を存続させた 22 。相模の国人領主として栄華を誇った津久井内藤氏の嫡流は、遠く北陸の地で、加賀藩士として新たな歴史を歩み始めたのである。直行(直政)は最終的に加賀国金沢でその生涯を終え、墓所は金沢市内の法光寺に現存するとされる 22 。

一方で、城主を失った故地・津久井に残された家臣たち、すなわち津久井衆の多くは、徳川家康の関東入府後、武士の身分を捨てて帰農し、地域の有力な農民層を形成していったと考えられる 23 。

津久井内藤氏の末路は、主家と共に滅び去るという「滅亡の美学」ではなく、主君への最後の忠義を尽くした上で、新たな時代を生き抜く道を選んだ「生存のリアリズム」を体現している。高野山への随行は主君個人への忠義の証であり、その後の加賀前田家への仕官は、激動の時代を生きる武士として、家と名を後世に残そうとする現実的な選択であった。この一連の動向は、後北条氏という巨大な権力が消滅した後の元家臣たちの多様な生き様を示す、一つの貴重な事例と言えるだろう。

結論:内藤康行と津久井内藤氏の歴史的評価

本報告書で詳述してきたように、内藤康行は、単に後北条氏に仕えた一城主という評価にとどまる人物ではない。彼は、後北条氏の対武田戦略の最前線を担う軍事上の要であり、印判状の発給権や代官任命権といった高い内政権限を委ねられ、さらには考古学的遺物が示すように、後北条氏一門に匹敵するほどの格式を認められた「擬似一門」とも言うべき特別な存在であった。津久井内藤氏の歴史において、康行の時代がその最盛期であったことは疑いようがない。

津久井内藤氏の一族全体の軌跡もまた、戦国時代の地方勢力の動向を象徴している。扇谷上杉氏配下の国人領主から、関東の覇者・後北条氏の最重要家臣へと巧みに変貌を遂げ、主家の滅亡という最大の危機に際しては、最後まで主君への忠義を貫きつつも、新たな主君に仕えることで家名を存続させた。彼らの歴史は、時代の大きな変動の中で、地方の武士団がいかにして自らの存続を図ったかを示す、リアルな実例である。

「消息不明」とされてきた一族の末路が、加賀藩士としての再興であったことが明らかになったように、今後のさらなる文献史料の解読や、津久井城跡における継続的な考古学調査の進展によっては、いまだ謎に包まれている内藤氏の系譜や、その統治の実態が、より一層解明されていくことが期待される。内藤康行という一人の武将を通して見る戦国史は、まだ多くの発見の可能性を秘めている。

引用文献

- 津久井城~小田原北条氏の支城!DELLパソ兄さん登城記 https://www.pasonisan.com/rvw_trip/kanagawa/tukui-jou.html

- 津久井城ものがたり https://www.kanagawa-park.or.jp/tsukuikoshiroyama/pamph/monogatari1.pdf

- こちら https://www.sagamihara-kouminkan.jp/shiroyama-k/rekisi/2018rekisi.html

- 武家家伝_津久井内藤氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/tuk_naito.html

- 古城の歴史 津久井城 https://takayama.tonosama.jp/html/tsukui.html

- こちら https://www.sagamihara-kouminkan.jp/shiroyama-k/rekisi/2015rekisi2.html

- 津久井城出土金粒かわらけと 小田原城出土金箔かわらけ等の 主成分分析結果 https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/2404/files/kenkyuhokoku_210_07.pdf

- 津久井城 - 埋もれた古城 http://umoretakojo.jp/Shiro/Kantou/Kanagawa/Tsukui/index.htm

- 曹洞宗 功雲寺 | 相模原市緑区 | 津久井 株式会社高橋石材店 | 寺院紹介 http://www.takahashi-sekizai.co.jp/bosyo-syokai/tsukui/kouunji/index.htm

- 謎の津久井城主内藤氏は何処に http://yanenonaihakubutukan.net/4/tukuijyounonazo.html

- 内藤綱秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E8%97%A4%E7%B6%B1%E7%A7%80

- 博物館の窓 - 相模原市立博物館 https://sagamiharacitymuseum.jp/blog/category/%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8%E3%81%AE%E7%AA%93/

- 小田原北条氏重臣・ 松田憲秀のこと https://town.matsuda.kanagawa.jp/uploaded/life/9302_16812_misc.pdf

- 北条氏康 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E5%BA%B7

- 北条氏綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E7%B6%B1

- 津久井城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E4%B9%85%E4%BA%95%E5%9F%8E

- お城へいざ参ろう! 湖畔に聳える山城 津久井城 前編② - 三鷹・調布 BMWスタッフが発信する情報ポータルサイト https://bmwchofu-blog.tomeiyokohama-bmw.co.jp/6736/

- 津久井城ガイド https://www.kanagawa-park.or.jp/tsukuikoshiroyama/tsukuijouguide/03-4.html

- 三増峠の合戦について http://yogokun.my.coocan.jp/mimasetouge.htm

- 津久井城跡資料調査報告書ー御屋敷曲輪の再評価ーの刊行について ... https://sagamiharacitymuseum.jp/blog/2020/06/16/%E6%B4%A5%E4%B9%85%E4%BA%95%E5%9F%8E%E8%B7%A1%E8%B3%87%E6%96%99%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%83%BC%E5%BE%A1%E5%B1%8B%E6%95%B7%E6%9B%B2%E8%BC%AA%E3%81%AE%E5%86%8D%E8%A9%95%E4%BE%A1/

- 津久井湖城山公園 津久井城について https://www.kanagawa-park.or.jp/tsukuikoshiroyama/history.html

- 郷土士の歴史探究記事 その68: 郷土士のブログ http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2021/10/post-0c6818.html

- 歴史沿革とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%B2%BF%E9%9D%A9

- こちら - さがみはらの公民館 https://www.sagamihara-kouminkan.jp/shiroyama-k/rekisi/2020rekisi.html